Ломоносов: уникальные достижения «универсального» человека

Пожалуй, сложно найти более разностороннего и разнопланового деятеля науки в истории России, чем Михаил Васильевич Ломоносов. Современники заслуженно считали его «человеком универсальным» (homo universalis), а потомки по сей день изучают его многотомное наследие. Даже простой перечень его открытий и концепций занял бы немало времени, поэтому мы остановимся буквально на нескольких его идеях. Но для начала заглянем в биографию Михаила Ломоносова – быть может, там хранится секрет такой потрясающей личной эффективности и результативности.

Биография Ломоносова

Михаил Ломоносов родился в ноябре 1711 года в небольшой деревеньке Архангелогородской губернии. Сегодня это село Ломоносово Архангельской области. Читать и писать его научил дьяк местной церкви. Также Ломоносов самостоятельно занимался по учебникам грамматики и арифметики.

Через неделю после получения паспорта в декабре 1730 года он тайно ушел из дома и отправился пешком в Москву, т. к. транспортного сообщения со столицей в те годы не было. Официальная версия гласит, что сделал он это исключительно из тяги к знаниям, но некоторые биографы склонны считать, что катализатором событий послужило решение отца женить достигшего совершеннолетия Михаила.

к. транспортного сообщения со столицей в те годы не было. Официальная версия гласит, что сделал он это исключительно из тяги к знаниям, но некоторые биографы склонны считать, что катализатором событий послужило решение отца женить достигшего совершеннолетия Михаила.

Пеший переход в Москву занял три недели, а по прибытии Михаил попросился учеником в Славяно-греко-латинскую академию. Он изучил 12-летний курс за 5 лет, после чего получил приглашение на учебу в Академию наук в Петербург. Там Ломоносову пришлось срочно изучать немецкий язык, т.к. в Академии это был один из основных языков преподавания.

За свои успехи в 1736 году Ломоносов был отмечен и отправлен учиться в Германию. Там его наставниками были философ, математик и правовед Христиан Вольф, химик-минеролог Иоганн Фридрих Генкель и другие авторитетные ученые того времени. Параллельно Ломоносов самостоятельно изучал основы стихосложения, иностранные языки (французский и итальянский), живопись, фехтование, хореографию.

По возвращению в Петербург Михаил Ломоносов продолжил изучать естественные науки под руководством профессора Иоганна Аммана, работал над двумя диссертациями (по физике и химии) и в 1745 году в 34-летнем возрасте стал профессором химии.

Достижения Ломоносова в области химии

Т.к. химия была основной официальной специализацией Михаила Ломоносова, остановимся подробнее на его достижениях в этой области. Прежде всего, Ломоносов был ориентирован на практику и отдавал приоритет тем исследованиям, результаты которых могли бы быть полезны на производстве. К слову, адаптация под текущие задачи – один из базовых элементов современных методик ТРИЗ (теории решения изобретательских задач).

В своей работе «Элементы математической химии» Ломоносов предвосхитил современную теорию химического строения вещества. Тот постулат, что свойства вещества зависят от состава молекул и способа соединения атомов в них, будет сформулирован только через 100 лет.

В эпоху Ломоносова понятия «молекулы» не было, поэтому он ввел в рабочий оборот термин «корпускулы», что, в принципе, одно и то же. Ломоносов первым пришел к выводу, что, цитируем: «Корпускулы однородны, если состоят из одинакового числа одинаковых элементов, соединенных одинаковым образом».

Кроме того, Ломоносов первым заявил, что химия как наука должна базироваться на законах природы, в т.ч. физики, количественных измерениях и расчетах. После длительного периода деятельности алхимиков и смешения различных веществ чуть ли не на глазок это было настоящим прорывом.

Химическая лаборатория, созданная под руководством Михаила Васильевича, имела целый арсенал весовых приспособлений, позволяющих проводить измерения с точностью до 0,0003 грамма. Это было большим достижением для середины 18 века. Для точности получаемых результатов опытов Ломоносов использовал химически чистые вещества и реактивы, причем всегда настаивал, что их должно быть в достатке.

Важным достижением Михаила Ломоносова считается открытие им закона сохранения веса (массы) вещества в ходе химических реакций. Правда, есть также основания полагать, что у этого закона нет первооткрывателя в общепринятом смысле слова, и многие ученые пришли к этому выводу независимо друг от друга примерно в одно время, когда наука достигла достаточного для такого открытия уровня.

Но сей факт ни капли не умаляет заслуг Ломоносова, т.к. конкретно для российской науки это открытие было очень важным. В частности, это помогло разобраться в процессах обжига металла, которые имели практическое значение для дальнейшего развития металлургии. В целом же сфера прикладных интересов ученого была очень велика.

Темы и опыты, над которыми работал Ломоносов:

- Растворимость солей при разных температурах.

- Кристаллизация солей из растворов.

- Влияние электрического тока на растворы солей.

- Процессы растворения металла в кислоте.

- Микрокристаллоскопия как метод микрохимического анализа, основанный на образовании кристаллических осадков при действии небольших количеств реактивов.

В итоге Ломоносов установил факт понижения температуры раствора при растворении солей и снижения точки замерзания соляного раствора по сравнению с чистым. Эти и другие работы Ломоносова положили начало физической химии как науки. Именно Ломоносов наметил пути исследования химических процессов методами из физики, и именно он ввел в научный оборот термин «физическая химия».

Исследования Ломоносова в области химии легли в основу многих практических наработок, получивших внедрение в промышленности. Так, Ломоносов разработал технологию варки цветного стекла и производства изделий из него. Она была внедрена на Усть-Рудицкой стекольной фабрике, построенной под руководством и по чертежам Ломоносова в 50-х годах 18 столетия. Таким образом, он проявил себя не только как ученый и изобретатель, но и как успешный менеджер и руководитель.

Также он занимался разработкой рецептуры фарфоровых масс, уделяя особо внимание роли стеклообразного вещества в структуре фарфора. Лабораторные исследования Ломоносова помогли впоследствии наладить выпуск краски на основе отечественного сырья.

Столь обширные исследования требовали нового инструментария и более совершенных технических средств. Ломоносов пополнил технический арсенал приспособлений целым рядом изобретенных им приборов. Это, например, газовый барометр и вискозиметр для определения динамической либо кинематической вязкости вещества. Многие из этих приспособлений еще долгое время использовались в практических целях, а открытые Ломоносовым принципы функционирования этих приборов легли в основу более новых прогрессивных разработок.

Многие из этих приспособлений еще долгое время использовались в практических целях, а открытые Ломоносовым принципы функционирования этих приборов легли в основу более новых прогрессивных разработок.

Достижения Ломоносова в области физики и астрономии

Ломоносов всегда считал важным опираться в химических опытах на законы природы, поэтому вел немало исследований в области физики и смежных с ней областях: гео- и биофизике, метрологии, астрономии, физике атмосферы, минералогии, физике северных сияний.

Как результат множества исследований, Ломоносов разработал теорию теплоты, предложив молекулярно-кинетическую трактовку тепловых явлений. Проще говоря, объяснил это движением частиц, составляющих материю. На этом основании он предположил возможность существования абсолютного нуля, когда любое движение частиц прекращается.

Основываясь на своей атомно-корпускулярной теории и теории теплоты, он смог объяснить свойства атмосферного воздуха. В частности, он объяснил, почему атмосферный воздух должен быть все более разреженным по мере удаления от земли. А также предположил, что в природе должен существовать предел, при котором воздух не сможет разрежаться далее. К слову, он пришел к выводу о трехслойности атмосферы, что было прорывом для тогдашнего уровня развития науки.

А также предположил, что в природе должен существовать предел, при котором воздух не сможет разрежаться далее. К слову, он пришел к выводу о трехслойности атмосферы, что было прорывом для тогдашнего уровня развития науки.

Также Ломоносов занимался изучением природы грозовых разрядов и атмосферного электричества, объяснил причину возникновения электрического разряда в грозовых облаках конвекцией теплого воздуха, поднимающегося от поверхности Земли, и холодного воздуха, спускающегося из верхних слоев атмосферы.

Исследования в области астрономии подтолкнули Ломоносова к мысли усовершенствовать зеркальный телескоп, конструкция которого не менялась со времен Ньютона, для большей точности наблюдений. В итоге, наблюдая 26 мая 1761 года уникальное астрономическое явление прохождения Венеры через солнечный диск, Ломоносов предположил существование атмосферы у поверхности Венеры.

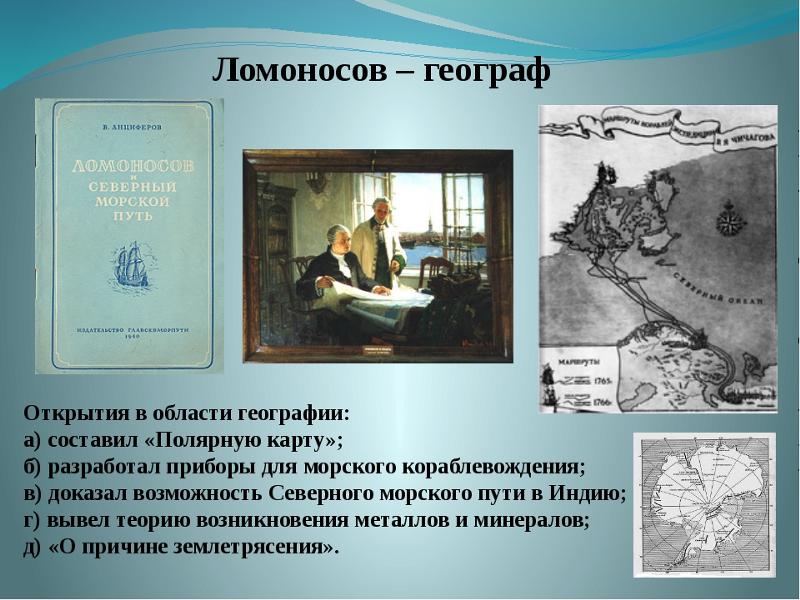

Достижения Ломоносова в области географии, геологии, минералогии

Знания, полученные в Германии, Ломоносов с успехом применил в России.

Интересен его вывод относительно того, что тектонические и вулканические процессы имеют одинаковое происхождение, и именно движение земли является причиной образования рудных полезных ископаемых в почве. Для таких выводов нужны были исследования морских глубин, для чего Ломоносовым был разработан оптический батоскоп. В то же время он считал, что уголь, торф и янтарь имеет органическое происхождение, и примерно просчитал время образования различных полезных ископаемых, исходя из того, что они образованы из уже не живущих не земле видов растений и животных.

Помимо этого, Ломоносов разработал классификацию природных льдов по признаку различия температуры льдообразования воды с различной минерализацией. И еще Ломоносов предположил, что льды из Арктики постепенно перемещаются в сторону Атлантики.

В 1758 году Ломоносов возглавил Географический департамент Императорской Академии наук и принял личное участие в составлении карт и атласа России. В частности, именно он сделал карту Арктики и просчитал возможность практического использования Северного морского пути.

Но давайте обобщим главные достижения Ломоносова в естественных науках:

- Разработал атомно-корпускулярную теорию и предвосхитил современную теорию химического строения вещества.

- Открыл закон сохранения веса (массы) вещества в ходе химических реакций.

- Заложил основы физической химии как науки.

- Внедрил исчисляемость и измеряемость результатов исследований в химии.

- Изучил растворимость солей, кристаллизацию и свойства соляных растворов.

- Разработал теорию теплоты.

- Изучил свойства атмосферы и открыл существование атмосферы у поверхности Венеры.

- Внес вклад в понимание электрической природы грозовых разрядов.

- Разработал новые приборы для проведения опытов и измерений.

- Усовершенствовал телескоп для астрономических наблюдений.

- Разработал «ночезрительную трубу», т.е. прибор ночного видения.

- Сконструировал прототип подъемного летательного аппарата вертолетного типа.

- Сконструировал оптический батоскоп для исследования морских глубин.

Вклад Ломоносова в развитие гуманитарных наук и системы образования в России как таковой – это тема для отельной статьи. Отметим только, что самым выдающимся достижением является личный вклад Ломоносова в создание Московского университета. Ломоносов в соавторстве с меценатом Иваном Шуваловым подготовил, выражаясь современным языком технико-экономическое обоснование необходимости открытия университета в Москве. Московский университет был открыт в 1755 году.

Самые проницательные читатели наверняка спросят: а где же обещанный секрет такой потрясающей личной эффективности и результативности Ломоносова? Прежде всего, этот секрет заключается в проактивности и любознательности, которые подвигали Ломоносова брать любые доступные знания и браться за любые актуальные исследования.

И, конечно, успеху во многом способствовала его ориентация на практику. Во все времена «пробить» финансирование научных исследований, которые могут принести реальную отдачу, было проще, чем выпросить деньги на некие мертвые теоретические выкладки. Вот такой он был, Ломоносов: «универсальный» человек, сделавший уникальный вклад в отечественную науку!

А вообще, сегодня у каждого есть возможность развить свои способности до потрясающего уровня, используя для этого самые разные инструменты. Мы предлагаем вам прокачать свой мозг с помощью программ «Когнитивистивка» и «ТРИЗ на практике», а также познакомиться с советами и упражнениями для развития мозга.

Желаем удачи и ждем на наших уроках!

Ключевые слова:1LLL

Заслуги Ломоносова в науках (кратко). Главная заслуга Ломоносова. Заслуги Ломоносова в физике, химии, литературе и русском языке

Заслуги Ломоносова в науках (кратко). Главная заслуга Ломоносова. Заслуги Ломоносова в физике, химии, литературе и русском языке

Главная заслуга Ломоносова. Заслуги Ломоносова в физике, химии, литературе и русском языке

Михаил Васильевич Ломоносов — уникальная фигура в истории нашей страны. Он много сделал для России, проявив себя в разных сферах. Заслуги Ломоносова во многих науках велики. Несомненно, Михаил Васильевич Ломоносов (годы жизни — 1711-1765) — человек разносторонних интересов и энциклопедических знаний. Это первый в нашей стране естествоиспытатель, достижения которого имеют мировое значение. Михаил Васильевич — историк, поэт, художник, один из основоположников такой области знаний, как физическая химия. Представляем вашему вниманию основные достижения Ломоносова в различных областях знаний.

Содержание

- 1 Химия и физика

- 2 География

- 3 Геология

- 4 Филология

- 5 Литература

- 6 История

- 7 Фарфоровые пробы

- 8 Работа с мозаикой

- 9 Теория «трех цветов»

- 10 «Полтавская баталия»

Химия и физика

Михаил Васильевич считал химию своей основной профессией. Главная заслуга Ломоносова в том, что он разработал фундаментальные принципы современного атомно-молекулярного учения. В 1748 году ученый впервые сформулировал закон сохранения массы веществ, наблюдаемый в химических реакциях.

Главная заслуга Ломоносова в том, что он разработал фундаментальные принципы современного атомно-молекулярного учения. В 1748 году ученый впервые сформулировал закон сохранения массы веществ, наблюдаемый в химических реакциях.

Заслуги Ломоносова в химии связаны не только с открытием законов. Он говорил о необходимости объединения усилий разных ученых для совместного решения проблем. В 1751 году Михаил Васильевич создал «Слово о пользе химии». В нем он призвал применить результаты таких наук, как физика и математика, к изучению различных химических явлений.

Достижения Ломоносова в физике тоже велики, но главным его достижением в этой области является атомно-корпускулярная теория, описывающая строение материи и материи. Ученый объяснил, почему вещества принимают агрегатные состояния, а также создал теорию тепла.

География

Под руководством Михаила Васильевича был подготовлен к изданию Атлас России, который превзошел аналогичные европейские атласы. Он уточнил географическую информацию, а также представил описание империи с экономической и политической точки зрения.

Ломоносов, по сути, провел полную инвентаризацию государства. Михаил Васильевич разработал план экономико-статистического исследования России. Благодаря ему были снаряжены экспедиции по всей стране. Кроме того, в каждую провинцию были разосланы анкеты. Для атласа собрана обширная информация. В нем представлены физико-географические характеристики различных мест в стране (информация о строении берегов реки, на больших холмах), а также экономические показатели, связанные с природными условиями (где расположен город, где расположен город) на берегу реки, какие там фабрики и фабрики?, ремесла и промыслы, животные и рыболовство, ярмарки, площади).

Но это еще не все заслуги Ломоносова в этой науке. Михаил Васильевич считается основоположником такой области знаний, как экономическая география. Ломоносов в 1758 году стал заведующим географическим отделом Академии наук. Михаил Ломоносов был учителем многих русских картографов, географов, океанографов и геодезистов.

Михаил Васильевич с детства любил море. Он занимался развитием судоходства в стране, увлекся изучением полярных стран. Ломоносов писал о неизведанных землях Северного Ледовитого океана. Первая русская научная экспедиция под руководством Чичагова и Челюскина была проведена благодаря усилиям Михаила Васильевича. Именно он ее организовал, а также создал подробные инструкции для участников этой экспедиции.

Он занимался развитием судоходства в стране, увлекся изучением полярных стран. Ломоносов писал о неизведанных землях Северного Ледовитого океана. Первая русская научная экспедиция под руководством Чичагова и Челюскина была проведена благодаря усилиям Михаила Васильевича. Именно он ее организовал, а также создал подробные инструкции для участников этой экспедиции.

Геология

Ломоносов в 1763 году создал произведение «О слоях земли». Он дал отчет о современной геологии, который считается первым в истории. Сама наука тогда еще не существовала. Ломоносов отметил, что минеральные жилы различаются по возрасту, объяснил происхождение ископаемых, металлосодержащих россыпей, черноземов, землетрясений.

Филология

Спектр интересов и услуг Ломоносова в области языкознания также очень широк. Список работ этого великого ученого также поражает разнообразием. Перечислим основные результаты Ломоносова на русском языке. Именно он создал первую великую грамматику в нашей стране. Он систематически изложил нормы и правила нового литературного языка. Ломоносов — автор работ по русской диалектологии, сравнительно-историческому изучению языков, поэтике повествования и стилю языка, ораторскому искусству, а также теории стихосложения и прозы. Кроме того, в его наследии также есть работы, связанные с общими вопросами развития языка.

Он систематически изложил нормы и правила нового литературного языка. Ломоносов — автор работ по русской диалектологии, сравнительно-историческому изучению языков, поэтике повествования и стилю языка, ораторскому искусству, а также теории стихосложения и прозы. Кроме того, в его наследии также есть работы, связанные с общими вопросами развития языка.

Литература

Ломоносов — отец русской поэзии. Он одобрил современную систему стихосложения в русской поэзии — слогово-тоническую. В 1739 году Ломоносов написал «Оду взятию Хотина». Он был создан с использованием тетраметра ямба, впервые представленного в русском стихе. Эта ода ознаменовала начало новой эры в русской поэзии.

Отметим, что Ломоносов особенно любил этот жанр. Торжественный язык оды, наполненный речами и ораторскими возгласами, гражданский пафос, подробные сравнения и метафоры, библейские и славянские образы — все это ему нравилось. Ломоносов считал, что в этом заключаются «высота и великолепие». Созданные им оды были взяты за образец практически всеми русскими поэтами, создавшими свои произведения в 18 веке. Ломоносов в своих творениях продвигал образование и науку. Прославил мирный труд, прославил русский народ. Кроме того, Ломоносов учил царей, создавая в своих произведениях идеал императрицы.

Ломоносов в своих творениях продвигал образование и науку. Прославил мирный труд, прославил русский народ. Кроме того, Ломоносов учил царей, создавая в своих произведениях идеал императрицы.

История

Многие заслуги Ломоносова в науке, особенно в области истории, не так-то просто оценить на основе оригинальных текстов. Чаще всего сложность чтения и понимания созданных им произведений связана с архаичностью языка Ломоносова. Однако по моральным и художественным характеристикам он очень высокий, а по стилю, структуре и форме гармоничен и изыскан. Именно Михаил Васильевич представил историю России в исключительной чистоте и целостном реализме. Он избегал выражать свое личное мнение и создал свою «Историю России» на основе тщательно составленных и разнообразных источников, которые он читал за эти годы.

Ломоносов пытался «очистить исторические корни» нашей страны. Он доказал, что славяне не шведы, поэтому «норманнскую» версию следует признать неверной. Михаил Васильевич открыто, хотя и с большой осторожностью и деликатностью высказался против догматов церкви. Согласно этой догме, славяне считались потомками племянника библейского Ноя Мосоха.

Согласно этой догме, славяне считались потомками племянника библейского Ноя Мосоха.

Фарфоровые пробы

Михаил Васильевич внес большой вклад в развитие производства фарфора. К сожалению, сохранились довольно скудные материалы, позволяющие судить о сделанных им открытиях в этой области. В созданных им «Лабораторных записях» (раздел «Образцы фарфора») представлены рецепты фарфоровых масс. Другая их часть находится в «Лабораторном журнале».

Ломоносов начал работать над фарфором, скорее всего, в 1750 году. Описанные им рецепты относятся либо к 1751 году, либо к началу 1752 года. Точно сказать, испытывал ли он фарфор позже, невозможно. Однако ясно, что Ломоносов проводил исследования самостоятельно. Он пошел по другому пути, чем Виноградов, его друг. Этот вывод можно сделать, сравнив фарфоровые массы, созданные этими двумя исследователями. В Ломоносове они были двухкомпонентными, состоящими из компонента, содержащего кварц и глину. Массы различались только кварцевыми материалами, видами глин, предварительной подготовкой — степенью помола, прокаливания, промывки. Кроме того, количественное соотношение составляющих их компонентов было различным. Виноградов же использовал в качестве флюса третий компонент — алебастр (гипс).

Кроме того, количественное соотношение составляющих их компонентов было различным. Виноградов же использовал в качестве флюса третий компонент — алебастр (гипс).

Работа с мозаикой

Михаил Васильевич работал с мозаикой, своего рода монументальной живописью. Почему она заинтересовалась? Ученый писал, что художники используют основные цвета, а все остальное складывается путем смешивания. Он также хотел найти короткие и простые способы передачи изображения.

Михаилу Васильевичу было тесно и душно в стенах Академии наук. Он стремился уйти от забот канцелярии, найти занятия, в которых можно было бы реализовать его буйный характер.

Ломоносов заинтересовался мозаикой задолго до того, как обзавелся собственной химической лабораторией. Его очень привлекало старинное искусство создания неизменных портретов и картин из эмали (стеклянных сплавов разных цветов). В 1746 г граф М. И. Воронцов привез из Рима несколько мозаик. Михаил Ломоносов часто бывал в доме этого графа.

Теория «трех цветов»

Михаил Васильевич начал разрабатывать теорию «трех цветов». Несомненно, это имело большое значение для дальнейшего развития науки о цвете. Ученый обнаружил, что все многообразие цветов имеет три измерения. Михаил Васильевич нашел пути решения различных практических задач, которые сегодня используются в пленочной, печатной и цветной фотографии. Ломоносов пытался создать приемы, с помощью которых можно было бы получить любой цвет, вычитая или складывая основные три.

«Полтавская баталия»

Самая известная мозаичная работа Михаила Васильевича — «Полтавская битва». Это изображение состоит из кусочков эмали. Колонки имеют длину 5 см и толщину всего 1-6 мм. Эта роспись была задумана Ломоносовым для Петропавловского собора как часть серии мозаик, размещенных внутри здания. Это произведение огромных размеров — более 300 кв. М. Слева от него изображен Петр I верхом на коне. Он представлен как храбрый полководец, ведущий русские войска в бой. Взгляд Петра решительный и смелый, осанка величественная.

Итак, мы подытожили основные выводы Ломоносова. Конечно, мы не рассказали обо всех достижениях этого ученого. Охватить всю его обширную деятельность в одной статье просто невозможно. Выдающиеся заслуги Ломоносова в области русской литературы и языка, химии, географии, физики и других областях знаний делают его одной из самых значительных фигур в истории России.

Поделиться:

- Предыдущая записьЧто такое окружность и круг, в чем их отличия и примеры данных фигур из жизни

- Следующая записьЗначение фразеологизма «как рыба в воде», примеры употребления

×

Рекомендуем посмотреть

Adblock

detector

Топ-6 достижений в атомной энергетике 2019 года

Прошедший год был полон новинок в атомной энергетике. Три электростанции с первыми в своем роде реакторами были введены в коммерческую эксплуатацию, а первый в США ядерный проект AP1000 достиг ключевых вех на пути к завершению. Кроме того, Комиссия по ядерному регулированию США (NRC) предоставила коммунальному предприятию первое предварительное разрешение на строительство малых модульных реакторов (ММР) и завершила четвертый этап своей первой сертификационной проверки конструкции ММР, поддерживая NuScale Power на пути к созданию своего первого ММР. в эксплуатации к середине 2020-х гг.

Три электростанции с первыми в своем роде реакторами были введены в коммерческую эксплуатацию, а первый в США ядерный проект AP1000 достиг ключевых вех на пути к завершению. Кроме того, Комиссия по ядерному регулированию США (NRC) предоставила коммунальному предприятию первое предварительное разрешение на строительство малых модульных реакторов (ММР) и завершила четвертый этап своей первой сертификационной проверки конструкции ММР, поддерживая NuScale Power на пути к созданию своего первого ММР. в эксплуатации к середине 2020-х гг.

Первая в мире атомная электростанция с EPR введена в коммерческую эксплуатацию

Технически, Тайшаньский энергоблок 1 — первый энергоблок с эволюционным энергетическим реактором (EPR), подключенный к энергосистеме, — был введен в коммерческую эксплуатацию 18 декабря 2018 г., но за ним последовал и энергоблок 2. иск 7 сентября 2019 г., в результате чего объединенный объект занял место в этом списке. Блоки реакторов с водой под давлением (PWR) известны как самые мощные реакторы, действующие в настоящее время в мире, и станция была выбрана в качестве POWER 9. 0008 Top Plant в 2019 году.

0008 Top Plant в 2019 году.

Земляные работы на атомной станции Тайшань (рис. 1) в провинции Гуандун, Китай, начались в 2008 году. Компания Framatome, дочерняя компания EDF, поставила технологию третьего поколения, которая также устанавливается на АЭС Олкилуото 3 в Финляндии ( строится с августа 2005 г.) и во Фламанвиле 3 во Франции (строится с декабря 2007 г.).

| 1. Тайшаньская атомная электростанция. Предоставлено: ЭДФ |

Перерасход средств и задержки в графике преследовали все подразделения EPR, но эта проблема не помешала выбрать эту технологию для других проектов. В июле 2016 года EDF объявила, что построит два реактора EPR в Хинкли-Пойнт-С в Сомерсете, Англия. EDF и China General Nuclear Power Group (CGN) также сотрудничают в проекте Sizewell C в Великобритании, в котором будут два аналогичных блока. В марте 2018 года EDF подписала соглашение с государственным оператором ядерной энергетики Индии Nuclear Power Corp. of India Ltd., определяющее промышленную основу для массивной шестиблочной энергоблока 9.Проект .9-GW с использованием технологии EPR. Этот объект станет крупнейшей в мире атомной электростанцией, если он будет завершен в соответствии с планом.

of India Ltd., определяющее промышленную основу для массивной шестиблочной энергоблока 9.Проект .9-GW с использованием технологии EPR. Этот объект станет крупнейшей в мире атомной электростанцией, если он будет завершен в соответствии с планом.

Первая в мире АЭС ACPR-1000 начинает коммерческую эксплуатацию

Янцзянский блок 5 — первый блок ACPR-1000 (усовершенствованный китайский PWR), введенный в эксплуатацию — фактически начал работу в 2018 году. гарантируя включение в этот список высших достижений. Завершение строительства первых реакторов ACPR-1000 в Яньцзяне стало крупным достижением Китая в его усилиях по коммерциализации эволюционного ядерного реактора третьего поколения мощностью 1000 МВт. Как и Taishan, предприятие было признано в 2019 году.с наградой POWER Top Plant.

Согласно буклету «Advanced Large Water Cooled Reactors», опубликованному Международным агентством по атомной энергии, ACPR-1000 был разработан CGN на основе CPR-1000 (улучшенный китайский PWR), который, в свою очередь, был основан на 900 -МВе, трехконтурный, французского завода М310. Однако ACPR-1000 сохраняет за собой все права на интеллектуальную собственность Китая.

Однако ACPR-1000 сохраняет за собой все права на интеллектуальную собственность Китая.

Объект в Янцзяне превратился в крупный демонстрационный центр CGN. Янцзян 1 и 2 оснащены технологией CPR-1000. Эти подразделения были введены в эксплуатацию в марте 2014 г. и июне 2015 г. соответственно. Затем CGN внесла более двух десятков технических и технических модификаций конструкции CPR-1000 и создала CPR-1000+, который использовался на блоках 3 и 4 в Янцзяне. Теперь ACPR-1000 демонстрируется на блоках 5 и 6. Кроме того, последние блоки первыми используют распределенную систему управления атомного класса (рис. 2), известную как FirmSys, которая была разработана China Techenergy Co. (CTEC), дочерней компанией CGN.

2. В ноябре 2016 г. компания CTEC доставила в Янцзян оборудование РСУ ядерного класса, потратив два года на прототипный проект стоимостью 15 млн долларов, чтобы обеспечить целостность, надежность и производительность платформы. Предоставлено: CGN Предоставлено: CGN |

Успех CTEC в Янцзяне привел к тому, что компания FirmSys была установлена на высокотемпературном реакторе с газовым охлаждением в заливе Шидао, а также на объектах CGN в Хунъяньхэ, Тяньвань и Фанчэнган. Компания утверждает, что технология может сэкономить 3 миллиарда юаней (424 миллиона долларов) на затратах на строительство.

«Академик Ломоносов» подключился к сети

Плавучий энергоблок (ПЭБ) «Академик Ломоносов» подключен к энергосистеме и впервые начал выработку электроэнергии в изолированной сети Чаун-Билибино в Певеке, Чукотка, Дальний Восток России, Росатом— Государственная атомная корпорация страны, — сообщила 19 декабря. Атомная ПЭБ оснащена двумя реакторными установками КЛТ-40С (мощностью по 35 МВт каждая), аналогичными используемым на ледоколах. Судно имеет длину 144 м, ширину 30 м и водоизмещение 21 000 метрических тонн (рис. 3).

| |

3. «Академик Ломоносов» был заложен в апреле 2007 года на Севмаше в Северодвинске, на северо-западе России, но впоследствии проект был передан на Балтийский завод, одну из старейших верфей России, расположенную в Санкт-Петербурге. В мае 2018 г. ПНК был отбуксирован на 4000 км вокруг Финляндии и Швеции в Мурманск для загрузки топливом. В августе 2019 г. он был отбуксирован двумя буксирами км в арктический портовый город Певек 9.0008 , расстояние 4700 км, благополучное прибытие в середине сентября. Предоставлено: Росатом «Академик Ломоносов» был заложен в апреле 2007 года на Севмаше в Северодвинске, на северо-западе России, но впоследствии проект был передан на Балтийский завод, одну из старейших верфей России, расположенную в Санкт-Петербурге. В мае 2018 г. ПНК был отбуксирован на 4000 км вокруг Финляндии и Швеции в Мурманск для загрузки топливом. В августе 2019 г. он был отбуксирован двумя буксирами км в арктический портовый город Певек 9.0008 , расстояние 4700 км, благополучное прибытие в середине сентября. Предоставлено: Росатом |

«Академик Ломоносов» — первое в своем роде судно — названо в честь русского ученого XVIII века Михаила Ломоносова. В Росатоме заявили, что «Академик Ломоносов» — это пилотный проект и рабочий прототип будущего флота плавучих атомных электростанций и береговых установок на базе ММР российского производства. Предполагается, что малые энергоблоки будут размещены в труднодоступных районах Севера и Дальнего Востока России, а также экспортированы по всему миру.

«Академик Ломоносов после подключения к сети станет первой в мире атомной электростанцией на базе технологии класса ММР по выработке электроэнергии», — сообщил генеральный директор Росатома Алексей Лихачев в пресс-релизе. «Это знаменательная веха как для российской, так и для мировой атомной энергетики».

Реакторы также подключатся к тепловым сетям Певека. Ожидается, что эта работа будет завершена в 2020 году.

Vogtle Nuclear Expansion Progresss

Компания Georgia Power сообщила 16 декабря, что главный диспетчерский пункт энергоблока Vogtle 3 введен в эксплуатацию и проводятся испытания систем станции, что стало важной вехой на объекте. «Ввод в эксплуатацию главного диспетчерского пункта 3-го энергоблока является еще одним важным шагом в переходе проекта от строительства к системным операциям», — заявил исполнительный вице-президент Vogtle 3 и 4 по строительству Глен Чик в пресс-релизе. «Главная диспетчерская позволяет нам проводить системные испытания блока в рамках подготовки к первому пуску».

Другие важные вехи, достигнутые на энергоблоке 3 в 2019 году, включали установку верхнего патрубка защитной оболочки; выполнение различных комплексных промывочных работ, которые очищают и удаляют посторонние материалы из трубопроводов и механических компонентов, которые поступают в корпус реактора и контуры теплоносителя реактора; начало испытаний открытого корпуса, которые демонстрируют, как вода течет из ключевых систем безопасности в корпус реактора, обеспечивая отсутствие блокировки или сужения путей; установка крыши 1000-тонного щитового корпуса (см. видео ниже). Между тем, Georgia Power сообщила в октябре, что все 1485 основных модулей, необходимых для строительства энергоблоков 3 и 4, были доставлены на площадку недалеко от Уэйнсборо, штат Джорджия.

Посмотрите на этот таймлапс крыши здания щита весом в два миллиона фунтов, установленного на место на энергоблоке 3 Завода Фогтле! pic.twitter.com/YM4MpBzGL7

— Georgia Power (@GeorgiaPower) 10 декабря 2019 г.

30 июня проект был завершен на 79%, согласно последнему отчету Vogtle о мониторинге строительства, поданному в Комиссию по коммунальным услугам Джорджии в августе. Генеральный директор компании Southern Company Томас Фэннинг 30 октября казался уверенным, что расширение Vogtle будет завершено в соответствии с текущим графиком. «Мы по-прежнему сосредоточены на соблюдении утвержденных нормативными актами сроков ввода в эксплуатацию на ноябрь 2021 и ноябрь 2022 года, и мы продолжаем поддерживать агрессивный план работы на месте в качестве инструмента, который поможет нам уложиться в эти сроки», — сказал он во время презентации компании. отчет о доходах состоялся в тот же день.

NRC утверждает ядерную площадку в Клинч-Ривер для ММР

В середине декабря Управление долины Теннесси (TVA) получило одобрение от NRC на предварительное разрешение на потенциальное строительство и эксплуатацию ММР на площадке Клинч-Ривер площадью 935 акров недалеко от Оука. Ридж, Теннесси. TVA подала заявку на получение разрешения в 2016 году, а в январе 2017 года NRC начал официальное рассмотрение заявки на 8000 страниц. Утвержденное разрешение позволяет строительство ядерной установки мощностью до 800 МВт. У TVA будет 20 или более лет с возможным продлением, чтобы рассмотреть возможность строительства ММР.

TVA подала заявку на получение разрешения в 2016 году, а в январе 2017 года NRC начал официальное рассмотрение заявки на 8000 страниц. Утвержденное разрешение позволяет строительство ядерной установки мощностью до 800 МВт. У TVA будет 20 или более лет с возможным продлением, чтобы рассмотреть возможность строительства ММР.

«Предварительное разрешение на площадку является важным шагом в потенциальном развитии технологии малых модульных реакторов», — говорится в заявлении Дэна Стаута, директора по инновациям в области ядерных технологий в TVA. «Хотя в настоящее время у нас нет планов строительства, это разрешение даст TVA гибкие возможности для подготовки к будущим потребностям в энергии».

Проект SMR компании NuScale проходит этап 4 процесса проверки NRC

Кроме того, в середине декабря NuScale Power объявила о завершении NRC четвертого этапа рассмотрения заявки на сертификацию проекта SMR компании. Эта веха ознаменовала значительное достижение на пути подразделения к коммерциализации.

«Завершение 4-го этапа процесса сертификации NRC по рассмотрению проектов является беспрецедентным шагом вперед для нашей компании и для передовой ядерной отрасли в целом», — заявил генеральный директор NuScale Джон Хопкинс в пресс-релизе. «Мы ценим огромные усилия, которые Комиссия по ядерному регулированию США приложила к тщательному и тщательному анализу нашей новаторской технологии. Мы очень рады вступить в заключительную стадию процесса проверки NRC и с нетерпением ждем поставки первого в Америке небольшого модульного ядерного реактора».

Остаются этапы 5 и 6 проверки, которые планируется завершить 23 июня 2020 г. и 8 сентября 2020 г. соответственно. Этап 5 включает рассмотрение Консультативным комитетом NRC по гарантиям реакторов (ACRS). ACRS является независимым консультантом NRC, который рассматривает и отчитывается об исследованиях безопасности, а также о лицензиях на реакторные установки и заявках на продление лицензий. Этап 6 заканчивается, когда не остается нерешенных вопросов и выпускается окончательный отчет об оценке безопасности.

Ожидается, что первым заказчиком NuScale станет компания Utah Associated Municipal Power Systems (UAMPS). UAMPS является политическим подразделением штата Юта, которое предоставляет комплексные услуги оптовой торговли электроэнергией, передачей и другими энергетическими услугами на некоммерческой основе для общественных энергосистем по всему Межгорному Западу. У него есть члены в Юте, Калифорнии, Айдахо, Неваде, Нью-Мексико и Вайоминге.

UAMPS планирует построить завод SMR с 12 модулями в Айдахо, который планируется ввести в эксплуатацию к середине 2020-х годов на основе сертифицированного проекта NRC. NuScale также подписала соглашения о потенциальном развертывании своей технологии в Канаде, Иордании, Чехии и Румынии, и аналогичные соглашения обсуждаются с другими потенциальными клиентами.

Тем временем NuScale также предприняла шаги по развитию своей цепочки поставок, подписав предварительные соглашения с различными компаниями, которые предложат техническую экспертизу и произведут компоненты установки. Среди недавних партнеров — Doosan Heavy Industries and Construction Ltd., которая поделится своим опытом в производстве ядерных сосудов под давлением и присоединится к более крупной производственной группе под руководством США для создания силовых модулей NuScale, а также компания Sargent & Lundy, которая продолжит разработку стандарта. проектирование завода и обеспечить дополнительную инженерно-архитектурную поддержку.

Среди недавних партнеров — Doosan Heavy Industries and Construction Ltd., которая поделится своим опытом в производстве ядерных сосудов под давлением и присоединится к более крупной производственной группе под руководством США для создания силовых модулей NuScale, а также компания Sargent & Lundy, которая продолжит разработку стандарта. проектирование завода и обеспечить дополнительную инженерно-архитектурную поддержку.

— Аарон Ларсон — исполнительный редактор POWER (@AaronL_Power, @POWERmagazine).

Научные достижения за время эксплуатации

изображение: Это космический корабль «Ломоносов». посмотреть больше

Фото: Михаил Панасюк

Проект «Ломоносов» — масштабный научно-образовательный космический проект Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, направленный на изучение космических явлений. В ходе работы спутника «Ломоносов» на орбите коллектив НИИЯФ им. Скобельцына МГУ получил новые данные о многих малоизученных физических явлениях как во Вселенной, так и в атмосфере Земли. Результаты исследований были опубликованы в таких рейтинговых журналах, как Журнал космологии и физики астрочастиц и Обзоры космических наук .

В ходе работы спутника «Ломоносов» на орбите коллектив НИИЯФ им. Скобельцына МГУ получил новые данные о многих малоизученных физических явлениях как во Вселенной, так и в атмосфере Земли. Результаты исследований были опубликованы в таких рейтинговых журналах, как Журнал космологии и физики астрочастиц и Обзоры космических наук .

Спутник «Ломоносов» — проект Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, запущенный в ознаменование 360 -летия со дня рождения его основателя. Спутник выведен на орбиту Земли в апреле 2016 года для изучения высокоэнергетических космических лучей и высокоскоростных процессов в оптическом, рентгеновском и гамма-диапазонах, происходящих во Вселенной и в верхних слоях атмосферы нашей планеты. . Оборудование, установленное на спутнике, позволило ученым вести мониторинг потенциально опасных космических объектов природного и антропогенного происхождения, таких как малые небесные тела, астероиды и космический мусор.

«Проведены коррелированные наземные и космические измерения гамма-всплеска как в оптическом, так и в гамма-диапазоне с использованием ИСЗ и МАСТЕР — наземной сети автоматических телескопов МГУ. Учитывая современный уровень развития космических исследований, наземная гамма- обсерватории очень важны для исследований в области высоких энергий и считаются ценным дополнением к космическим экспериментам», — сказал Михаил Панасюк, соавтор статьи, доктор физико-математических наук, директор НИИ ядерной физики им. Скобельцына МГУ. .

Космические лучи представляют собой потоки частиц (в основном протонов) с высокой энергией, заполняющих межзвездное пространство. Современная наука особенно заинтересована в изучении происхождения, химического состава и энергетического спектра космических лучей высоких энергий (около 10 19 -10 20 эВ). Их очень трудно измерить с земли, потому что такие частицы очень редки: в среднем одна частица появляется на участке площадью 1 км 2 раз в сто лет. Физики МГУ впервые провели эксперименты по регистрации высокоэнергетических лучей в верхних слоях атмосферы Земли с помощью телескопа, установленного на спутнике «Ломоносов». При входе в атмосферу высокоэнергетические лучи реагируют с ней и вызывают атмосферные ливни (каскады вторичных частиц) и сильные кратковременные УФ-всплески.

Физики МГУ впервые провели эксперименты по регистрации высокоэнергетических лучей в верхних слоях атмосферы Земли с помощью телескопа, установленного на спутнике «Ломоносов». При входе в атмосферу высокоэнергетические лучи реагируют с ней и вызывают атмосферные ливни (каскады вторичных частиц) и сильные кратковременные УФ-всплески.

Орбитальный телескоп ТУС (Устройство слежения) использует атмосферу Земли как огромную мишень, на которой происходит реакция с космическими лучами высокой энергии. Например, ученым удалось значительно увеличить эффективную площадь обзора по сравнению с наземными установками. ТУС регистрирует УФ-вспышки, вызванные вторичными частицами в атмосферных ливнях, и регистрирует количество фотонов, по которым рассчитывается энергия первичных частиц. Сейчас российская команда находится на этапе анализа данных, собранных орбитальным телескопом за первые несколько месяцев его работы. В будущем эти данные помогут ученым понять природу и механизмы ускорения частиц высоких энергий.

Помимо вспышек, вызванных космическими лучами высокой энергии, телескоп зарегистрировал и другие атмосферные явления, проявившиеся в УФ-диапазоне. Наиболее интересны из них транзиторные световые явления — кратковременные (от одной до сотых миллисекунд) вспышки электромагнитного излучения, предположительно связанные с грозовыми явлениями в средних и нижних слоях атмосферы. За счет рассеяния излучения вдоль облаков транзиенты дают одновременный УФ-сигнал во всем диапазоне видимости ТУС.

С одной стороны, подобные события создают помехи при выполнении телескопом своей основной задачи — регистрации космических лучей высоких энергий, с другой — ставят самостоятельную актуальную экспериментальную задачу — исследование физической природы нестационарных радиационных явлений и их связи с грозовым электричеством.

Комплекс аппаратуры, состоящий из трех приборов (БДРГ, ШОК и УФФО), был установлен группой исследователей на борту космического корабля «Ломоносов». Аппаратура предназначалась для изучения гамма-всплесков. Гамма-всплеск — это кратковременное расширение потока гамма-квантов до энергий, равных не менее 10 9 эВ. Количество энергии, выделяемой в ходе таких вспышек, практически такое же, как при взрыве сверхновой, но вспышка длится всего одну секунду. Эти явления считаются одними из самых мощных во Вселенной, но они до сих пор недостаточно изучены.

Гамма-всплеск — это кратковременное расширение потока гамма-квантов до энергий, равных не менее 10 9 эВ. Количество энергии, выделяемой в ходе таких вспышек, практически такое же, как при взрыве сверхновой, но вспышка длится всего одну секунду. Эти явления считаются одними из самых мощных во Вселенной, но они до сих пор недостаточно изучены.

Для четкого понимания природы гамма-всплесков необходимо проводить наблюдения одновременно в оптическом и гамма-диапазонах. Однако зарегистрировать оптическое излучение в момент его возникновения очень сложно, так как никто не может предсказать, в какой области неба оно должно произойти. Аппаратуре космического корабля «Ломоносов» впервые в истории удалось зарегистрировать оптическое излучение именно в момент гамма-всплесков.

БДРГ (комплект детекторов рентгеновского и гамма-излучения) состоит из трех детекторов гамма-квантов с перпендикулярными осями. Измерения 3G позволяют устройству установить точные координаты источника всплеска. При регистрации явления БДРГ посылает специальный триггерный сигнал на широкоугольные оптические камеры (ШОК). При регистрации сигнала система запоминает оптический образ области космического пространства, в которой произошел всплеск, и информация передается в глобальную сеть для фокусировки на ней наземных телескопов.

При регистрации явления БДРГ посылает специальный триггерный сигнал на широкоугольные оптические камеры (ШОК). При регистрации сигнала система запоминает оптический образ области космического пространства, в которой произошел всплеск, и информация передается в глобальную сеть для фокусировки на ней наземных телескопов.

Другое устройство под названием UFFO (Ultra Fast Flash Observatory) реагирует на пусковой сигнал включением рентгеновского телескопа для регистрации вспышки в желтом рентгеновском диапазоне. Более того, он быстро фокусирует оптический телескоп на месте явления. Эксперименты помогли команде достичь рекордного времени фокусировки около одной минуты.

За период с момента запуска до августа 2017 года Ломоносов зарегистрировал 20 гамма-всплесков космического происхождения, а также всплески от магнетаров (нейтронных звезд с очень сильными магнитными полями). Данные, полученные со спутника, уникальны и охватывают широкий диапазон длин волн (оптический, рентгеновский и гамма). Российская команда считает, что эта информация поможет ей сделать огромный шаг к пониманию малоизученного явления гамма-всплесков.

Российская команда считает, что эта информация поможет ей сделать огромный шаг к пониманию малоизученного явления гамма-всплесков.

«В рамках проекта «Ломоносов» специалистами МГУ в инициативном порядке разработан и успешно испытан космический аппарат «Ломоносов» — прототип прибора космического сегмента оптического мониторинга потенциально опасных космических объектов природного и техногенного происхождения в ближнем космосе», — добавил Михаил. Панасюк.

При создании аппаратуры и бортовых систем спутника «Ломоносов» использовались передовые разработки в области электроники, ядерной и физической методологии, оптических средств контроля и программного обеспечения. Некоторые из этих разработок являются эксклюзивными и не имеют аналогов в мире.

Работы над проектом выполняли специалисты, студенты и аспиранты НИИ ядерной физики им. Скобельцына, Астрономического института Штернберга, НИИ механики, Института математических исследований сложных систем и механического факультета и математики МГУ им.