Самхиты

Термин «самхита» буквально означает «собрание», «коллекция». Самхиты имеют самое непосредственное отношение к Ведам. Веды, если давать им максимально простую трактовку, являются собранием мантр или гимнов. Слово «мантра» происходит от санскритского слова «манан», что означает «мышление», «размышление» или «созерцание». В большинстве своём, мантры представляют собой стихи с определённым размером.

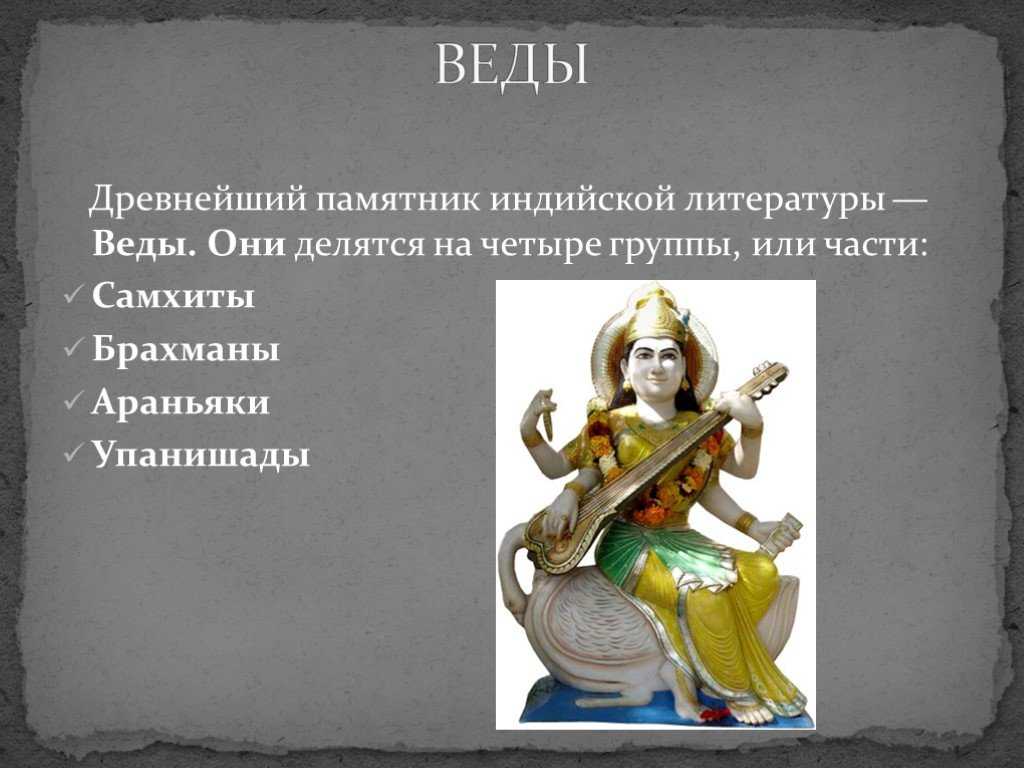

Изначально, Веды не были текстами. Их «пели» — рецитировали. На протяжении многих столетий Веды передавали устно, из поколения в поколение. Это знание сохранялось благодаря скрупулёзной устной передаче в традиции Гуру-Шишья (гуру-ученик). В виде текстов Веды предстали лишь по прошествии многих столетий. Поскольку изначально Веды не были текстами, учёные расходятся во мнении о том, что именно считать «частями» или «разделами» Вед. По мнению одних учёных, Веды состоят из двух разделов: Самхит и Брахман. Другие знатоки считают, что Веды делятся на четыре части: Самхиты, Брахманы, Араньяки и Упанишады. Самхиты и Брахманы относятся к разделу Вед, посвящённому карме («карма-канда»). В них, преимущественно, содержатся сведения о церемониях и ритуалах. Араньяки и Упанишады посвящены гьяне («гьяна-канда»). Их главные предметы – философия и духовность.

Самхиты и Брахманы относятся к разделу Вед, посвящённому карме («карма-канда»). В них, преимущественно, содержатся сведения о церемониях и ритуалах. Араньяки и Упанишады посвящены гьяне («гьяна-канда»). Их главные предметы – философия и духовность.

В ведийской цивилизации члены трёх сословий жили в лесах. Лишь грихастхи (домохозяева) населяли города. Знания, необходимые для городской жизни, содержатся в Самхитах и Брахманах, тогда как Араньяки представляют собой руководство для обитателей лесов. Самхиты составляют первую часть каждой из четырёх Вед. Каждая Самхита называется по имени соответствующей Веды: Риг-Самхита, Яджур-Самхита и т. д. Поскольку Самхиты являются собраниями мантр, то иногда их именуют просто «мантрами». В большинстве своём, эти мантры – гимны, посвящённые различным божествам и силам природы, которые эти божества олицетворяют.

В противовес мнению о том, что в древности обитатели индийского субконтинента поклонялись природным стихиям, некоторые современные последователи ведийской традиции попытались показать глубинный, эзотерический смысл ведийских мантр. Среди этих последователей – Свами Даянанда Сарасвати и Шри Ауробиндо Гхош.

Среди этих последователей – Свами Даянанда Сарасвати и Шри Ауробиндо Гхош.

Краткий обзор Самхит:

Риг Веда Самхита, которая, по мнению большинства учёных, была записана около 1500 до н. э., является старейшей из Самхит, и одним из самых древних текстов в мире. Самхита Риг Веды насчитывает 19 552 стиха (содержащихся в десяти книгах). В центре гимнов Риг Веды находятся такие предметы, как удовлетворение главных богов – Индры (бог войны, ветра и дождя), Агни (бог жертвенного огня), Сурьи (бог солнца) и Варуны (бог космического порядка) – посредством ритуальных жертвоприношений. Наряду с тем, что эти боги являются источниками и владыками дождя, ветра, огня и воды (т. е., основных явлений, необходимых для жизни), они также прощают ошибки («грехи») и осуществляют суд в загробной жизни.

Согласно мантрам Риг Веды, ушедшие в мир иной (предки) способны влиять на живущих, поэтому их также необходимо умилостивлять посредством ритуалов. Загробную жизнь Риг Веда описывает как вечное пребывание в обители Ямы, бога мёртвых.

Как Яджур Веда («Мудрость жертвенных формул»), так и Сама Веда («Мудрость песнопений») представляют собой собрания литургических текстов – главным образом, это избранные фрагменты Риг Веды. Яджур Веду использовали жрецы «удгатри»; она содержит прозу (не стихи), которой сопровождали ритуальные акты. Многие из этих обращений адресованы ритуальным инструментам и подношениям. Сама Веду пели жрецы адхварью (используя стандартные мелодии). Обе Самхиты содержат около 2000 стихов.

Атхарва Веда («Мудрость жрецов-атхарванов») появилась на свет значительно позже, нежели все остальные Самхиты – возможно, около 500 н. э. Она состоит из двадцати книг, содержащих поэтические гимны и прозу. В основном, эти материалы посвящены повседневным религиозным ритуалам. Это обстоятельство резко отличает Атхарва Веду от остальных Вед, в центре которых находится почитание богов и литургии, совершаемые профессиональными священниками.

Книги с первой по восьмую Атхарва Веды содержит молитвы о долгой жизни, процветании, достижении царской власти, любви. Книги с восьмой по двенадцатую содержат гимны, посвящённые космологии, что знаменует переход к философским построениям Упанишад. Остальные книги содержат магические и ритуальные формулы, относящиеся к свадебным и погребальным обрядам.

в рубрике «Шастры и духовные писания»

Смотри также страницу в Wikipedia: Самхита

Веды – изначальное знание. Откуда взялись Ведические тексты? Четыре веды. Риг веда. Сама Веда. Яджур Веда. Атхарва Веда. Открытия современных ученых давно описаны в Ведах. Веды — практические знания. Скрытое могущество Вед. Пураны в благости страсти и невежестве. Сутры. Ведическая шкала времени. Маха кальпа. Сатья юга — золотая эпоха. Третта юга — серебряная эпоха. Двапара юга — медная эпоха. Кали юга — железная эпоха.

Леонид Тугутов

– «Знание вед»

1. Самхиты.

2. Брахманы.

3. Араньяки.

4. Упанишады.

Самхиты – это и есть собственно Веды, они являются

самыми древними сборниками текстов.

Самый древний из них – Ригведа, она

же и самая большая по объему: Ригведа

насчитывает 1028 гимнов, которые по числу

стихов (10 500) превышают «Илиаду» и

«Одиссею» Гомера вместе взятые. Принято

считать, что Ригведа окончательно

оформилась к 10 веку до н.э. Гимны Ригведы

– это хвалебные стихи («риг» — хвалебный

стих, песнь, гимн), обращенные к богам,

олицетворяющим силы (явления) природы.

По своей философской ценности наиболее значим, пожалуй, гимн Пуруше. Пуруша (санскр. – человек. муж) – олицетворение космического начала, «вселенский первочеловек». Боги как бы извлекли из него и космические миры, и животных, и людей. Миф объясняет здесь происхождение варн (каст)1: из уст пуруши созданы брахманы (жрецы), из рук его – кшатрии (воины), из бедер его – вайшьи (зеледельцы, скотоводы, ремесленники), из ног его – шудры (рабы).

Другая

версия космогенеза, изложенная также

в Ригведе, более абстрактна и, следовательно,

философична: «Тогда не было ни сущего,

ни не сущего. Не было ни воздушного

пространства, ни неба под ним… не было

разницы между днём и ночью, всё было

неразличимо текучим… Без дуновения

дышало Единое, и кроме него ничего не

было». Затем возникают воды, порождающие

в свою очередь огонь, от «брака» которых

рождается Мировое Яйцо. Из него выходит

бог-творец Праджапати (позднее – Брахма),

который разделил яйцо на верхнюю половину

– небо, нижнюю – землю, а между ними

поместил воздух.

Затем возникают воды, порождающие

в свою очередь огонь, от «брака» которых

рождается Мировое Яйцо. Из него выходит

бог-творец Праджапати (позднее – Брахма),

который разделил яйцо на верхнюю половину

– небо, нижнюю – землю, а между ними

поместил воздух.

Представление о варнах было тесно связано с верой в перерождения, согласно которой душа человека после его смерти переселяется в тело другого существа. С точки зрения индийца, «успех» будущего воплощения зависел от поведения в нынешней жизни. Человек рождается брахманом или шудрой, царем или «неприкасаемым» в зависимости от тех грехов или добродетелей, которыми он отличался в «прошлой жизни». Поэтому представление о четырех варнах важно для понимания не только общественной, но и религиозной жизни Древней Индии.

Брахманы – книги для жрецов (брахманов), содержащие

в основном религиозные заклинания и

описания ритуалов. Араньяки – буквально «лесные книги», предназначенные

для отшельников. Упанишады (санскр. «сидеть около ног учителя») –

самая поздняя и наиболее философичная

часть ведической литературы. На основе

Вед сформировалась ведическая мифология,

заложившая основы представлений индийцев

о мироздании и человеке.

Упанишады (санскр. «сидеть около ног учителя») –

самая поздняя и наиболее философичная

часть ведической литературы. На основе

Вед сформировалась ведическая мифология,

заложившая основы представлений индийцев

о мироздании и человеке.

Период философских сутр получил название от имени господствующего в это время жанра литературы.

В течение этого периода в Индии появилось множество философских школ, среди них обычно выделяют ортодоксальные школы, ориентирующихся на авторитет Вед, и неортодоксальные, этот авторитет отвергающие. К первым относятся шесть классических систем: веданта, санхья, йога, ньяя, вайшешика, миманса. Ко вторым три основных течения: чарвака (или локаята), буддизм и джайнизм.

Философия веданты (букв. «конец вед») – наиболее известная

и влиятельная система древнеиндийской

философии, основа религии индуизма.

Веданта наиболее близка к ортодоксальной

ведической философии. Основоположником

этой школы и автором «Веданта-сутры»

был Бадараяна

(между V и II вв. до н.э.),

попытавшийся систематизировать

разрозненные идеи Упанишад.

«конец вед») – наиболее известная

и влиятельная система древнеиндийской

философии, основа религии индуизма.

Веданта наиболее близка к ортодоксальной

ведической философии. Основоположником

этой школы и автором «Веданта-сутры»

был Бадараяна

(между V и II вв. до н.э.),

попытавшийся систематизировать

разрозненные идеи Упанишад.

Онтология веданты монистична — единственным источником всего сущего признается Абсолютная реальность, Брахман, который выступает «опорой всех вещей»: из Брахмана всё выходит и в него же все вещи возвращаются обратно. Наряду с Брахманом как материальным первоначалом существует и Атман – духовное начало, присущее каждому человеку. В веданте подчеркивается, что оба начала едины, что «Атман есть Брахман».

В

гносеологии веданты различается два

вида познания: истинное познания Абсолюта

(видья),

и иллюзорное познание природы, чувственно

воспринимаемых вещей (авидья). Другими словами, реален только

беспредельный и беспричинный Брахман,

а все остальное – только грезы, покрывало

майя, скрывающее от нас истинное бытие.

Другими словами, реален только

беспредельный и беспричинный Брахман,

а все остальное – только грезы, покрывало

майя, скрывающее от нас истинное бытие.

Целью человеческой жизни объявляется слияние с Брахманом, достижимое через познание своего Атмана. Такое слияние психологически ощущается как мокша (букв. «освобождение») — состояние полного покоя. С онтологической же точки зрения нирвана есть растворение человеческой души в Брахмане с потерей собственного «Я», личностной идентичности.

Важное

место как в в индийской мифологии, так

и в веданте занимает учение о сансаре (букв. «блуждание, круговорот»), согласно

которому душа человека после смерти

переселяется в другое тело – либо в

тело человека, либо в тело животного.

Такое блуждание души оценивается как

зло, потому из него необходимо вырваться.

Но для этого необходимо выполнять свой

долг, т.е. следовать дхарме (букв.

«закон, порядок») – вечному моральному

закону, предписывающему свыше каждому

человеку определенный образ жизни в

соответствии с его кастовой принадлежностью 2. Следуя дхарме, человек улучшает, очищает

свою карму (букв. «жребий»), которая трактуется как

сумма совершенных всяким живым существом

поступков и их последствий, определяющих

характер нового рождения, перевоплощения.

Итак, выполняя свой долг, постепенно

очищая карму, человек из одного тела

переселяется в другое, более

«высокопоставленное», пока, наконец,

не выйдет из колеса сансары и не достигнет

своей конечной цели – слияния с Брахманом.

Следуя дхарме, человек улучшает, очищает

свою карму (букв. «жребий»), которая трактуется как

сумма совершенных всяким живым существом

поступков и их последствий, определяющих

характер нового рождения, перевоплощения.

Итак, выполняя свой долг, постепенно

очищая карму, человек из одного тела

переселяется в другое, более

«высокопоставленное», пока, наконец,

не выйдет из колеса сансары и не достигнет

своей конечной цели – слияния с Брахманом.

Из сказанного ясно, что философия веданты преследовала целью поддержание в обществе стабильности, сохранение существующего статус-кво. Она предписывала каждому строго выполнять свои социальные обязанности — брахманам исполнять ритуалы и толковать священные тексты, кшатриям – воевать и править, вайшьям – торговать, заниматься ремеслом и сельским хозяйством, шудрам – прислуживать высшим классам – и за это обещала всем достижение посмертного блаженства.

О других ортодоксальных

школах скажем предельно кратко.

Санхья (санскр. «число, перечисление») была основана в VII в. до н. э. мудрецом Капилой. В центре дуалистической онтологии санхьи – теория эволюции, выводящая все многообразие мира из взаимодействия двух вечных начал: пракрити (первоматерии) как основы всего существующего и пуруши (духа), выводящего пракрити из первоначального бездеятельного равновесия и тем побуждающего ее к созданию всего психического и материального мира. Цель философии — освобождение пуруши из плена материи, избавление человека от необходимости перерождений и обретение мокши как состояния блаженства.

Йога (санскр. «оковы, гнет, метод освобождения

от оков и гнета») может быть охарактеризована

как прикладная часть санхьи. Основателем

направления считается Патанджали

(II в до н.э.), написавший «Йогу-сутру». Цель йоги, как

и санхьи, — освобождение (мокша), но в

отличие от санхьи йога предлагает

отточенную сложную систему приемов и

методов для расширения человеком своего

сознания, контроля за состояниями

собственного тела. В рамках йоги

существуют десятки школ, поэтому

неудивительно, что к технике йоги как

приему сосредоточения и обретения

истинного знания обращались последователи

всех направлений индийской мысли.

В рамках йоги

существуют десятки школ, поэтому

неудивительно, что к технике йоги как

приему сосредоточения и обретения

истинного знания обращались последователи

всех направлений индийской мысли.

Ньяя (санскр. «правило, рассуждение, логика») была основана на рубеже нашей эры Готамой. Его последователи полагают, что освобождение (мокша) достигается благодаря правильному познанию действительности. Поэтому особое значение сторонники этой школы придают умозрению, опирающемуся на логику и её законы. Ньяя признает четыре источника познания: восприятие, вывод, сравнение и доказательство (свидетельство). Ньяя детально классифицирует источники достоверного познания, разрабатывает учение о сверхчувственном восприятии и его видах и предлагает решение ряда других важнейших логических проблем.

Вайшешика (санскр. «различие, особенность») была

основана во II

в. до н.э. Канадой

(Улуком). В

ней главное место занимают вопросы

космологии: подробно разработано учение

о создании и разрушении вселенной

(теория мирового цикла), обосновывается

атомистическая концепция мироздания,

а также учение о девяти субстанциях и

их качествах. В Средние века вайшешика

и ньяя образовали единую школу.

В Средние века вайшешика

и ньяя образовали единую школу.

Миманса (санскр. «глубокое размышление») возникла примерно в V — IV вв. до н.э. Первоначально её главной целью была защита правильного совершения ритуалов, позднее – исследование познания. Миманса утверждает достоверность всякого познания при наличии нормальных условий (здоровые чувства, наличие объектов и др.). Среди источников познания называются восприятие, логический вывод, сравнение, свидетельство (или авторитет), постулирование, невосприятие. Адепты мимансы признают реальность материального мира, бессмертие души и богов, закон кармы.

Среди

неортодоксальных школ наиболее известен буддизм,

превратившийся в мировую религию. Немало

последователей буддизма и в России,

прежде всего, в Калмыкии, Бурятии и

Республике Тува. У истоков буддизма

стоит легендарная личность самого Будды,

полное имя которого Сидхартха

Гаутама Шакьямуни (623 – 543 до н.э.). Сидхартха

был принцем племени шакьев, неудивительно

поэтому, что с детства он рос в роскоши

и беззаботности, купался в удовольствиях

и наслаждался развлечениями. Став

юношей, Сидхартха женился, затем у него

появился сын. Возможно, что так и прошла

бы в праздности его жизнь, если бы

однажды, выйдя за ворота дворца, он не

встретил поочередно калеку, старца,

похоронную процессию и, наконец,

странствующего аскета. Эти встречи

произвели в душе 29-летнего мужчины

полный духовный переворот, в результате

которого принц покидает дворец и

становится странствующим аскетом

(шраманом), живущим милостынею.

Став

юношей, Сидхартха женился, затем у него

появился сын. Возможно, что так и прошла

бы в праздности его жизнь, если бы

однажды, выйдя за ворота дворца, он не

встретил поочередно калеку, старца,

похоронную процессию и, наконец,

странствующего аскета. Эти встречи

произвели в душе 29-летнего мужчины

полный духовный переворот, в результате

которого принц покидает дворец и

становится странствующим аскетом

(шраманом), живущим милостынею.

Шесть долгих лет Сидхартха провел в аскетических подвигах, но понял, что ни они, ни удовольствия прежней жизни не ведут к подлинному освобождению души. И вот тогда, когда Сидхартха уже был близок к отчаянию, когда его оставили последние ученики, внезапно ему открылась истина. Это случилось в тот самый момент, когда он медитировал, сидя под деревом Бодхи, которое ныне является местом паломничества миллионов последователей нового учения.

Какие же истины открылись Будде? Обычно их именуют «четырьмя благородными истинами», вкратце их можно сформулировать так:

Мир пребывает в дукхе (страдании, дисгармонии).

Причина страданий – в привязанности к миру иллюзий (т.е. к нашей земной жизни), в наших страстях и желаниях.

Чтобы избавиться от страданий, надо отказаться от желаний путем достижения нирваны.

Путь, ведущий к нирване – это благородный восьмеричный Путь, включающий: истинное воззрение; истинное намерение; истинную речь; истинные дела; истинную жизнь; истинное усилие; истинную память; истинное сосредоточение (истинная – значит, избегающая крайностей, противопоставления).

Таким

образом, для буддизма страдание выступает

основным фактом нашей жизни, тогда как

радости и удовольствия – нечто

второстепенное, лишь зыбкая пена на

поверхности огромного океана всеобщих

страданий. А конечной целью – достижение

нирваны и освобождение от страданий

всего мира. Следует отметить, что нирвана

в буддизме трактуется сегодня не как

потеря сознания, не как растворение

личности в Абсолюте, не как угасание и

прекращение бытия, но, напротив, как

усиление, высшее развитие и сознания,

и личности. Современные буддологи видят

суть перехода в Нирвану в перемене точки

зрения на мир, который начинает мыслиться

как единое вечно покоящееся начало, а

сама личность, достигшая Нирваны, должна

осознать свою идентичность с миром, с

единым целым. Как отмечает Т.П. Григорьева,

«Нирвана, действительно, есть угасание,

точнее, успокоение волнующихся дхарм,

которые мешают человеку увидеть себя,

пережить в свободе величайшее блаженство

и радость. Не

угасание жизни характеризует Нирвану, а,

как сказано в «Сутре о Великой Нирване»

(последней проповеди Будды), «…безусловная

свобода от всех зависимостей. Это высшее

счастье».

Можно сказать – Нирвана это сверхсознание

или всезнание- праджня3,

неотъемлемая от любви»(1, с. 23).

Современные буддологи видят

суть перехода в Нирвану в перемене точки

зрения на мир, который начинает мыслиться

как единое вечно покоящееся начало, а

сама личность, достигшая Нирваны, должна

осознать свою идентичность с миром, с

единым целым. Как отмечает Т.П. Григорьева,

«Нирвана, действительно, есть угасание,

точнее, успокоение волнующихся дхарм,

которые мешают человеку увидеть себя,

пережить в свободе величайшее блаженство

и радость. Не

угасание жизни характеризует Нирвану, а,

как сказано в «Сутре о Великой Нирване»

(последней проповеди Будды), «…безусловная

свобода от всех зависимостей. Это высшее

счастье».

Можно сказать – Нирвана это сверхсознание

или всезнание- праджня3,

неотъемлемая от любви»(1, с. 23).

В этой

же сутре Будда характеризует Нирвану

как «вечную, наполненную радостью,

личностную и чистую», а современный

буддолог Ф.В. Шведковский перечисляет

«Четыре

достоинства Нирваны»:

вечное пребывание в Нирване; радость

пребывания в Нирване; возможность

проявить свое подлинное Я; наслаждаться

чистотой Нирваны» (1, с. 23).

23).

По мнению Т.П. Григорьевой, основные интуиции, прозрения буддийской философии связаны со следующим рядом идей.

Во-первых, идея целостности, непротиворечивости сущего, противостоящая западноевропейскому антропоцентризму, склонности противопоставлять друг другу части в составе целого. Из идеи целостности вытекает взаимозависимость всех элементов бытия: «Все в этом мире взаимообусловлено, взаимосвязано: в одном месте тронешь, в другом отзовется» (1, с. 20). Это значит также, что в основе буддистского взгляда на мир лежит особая «логика Целого», безразличная к закону исключенного третьего (или то, или это), но предполагающая единство материального и духовного; западная мысль только в 20-м веке стала создавать аналогичные логики – многомерную, логику неопределенности.

Из

идеи целостности следует вполне

диалектический принцип: «Односторонность

не ведет к Истине», а также «Все

неоднозначно, всякое утверждение

относительно». Онтологическим основанием

такого видения является выделением

двух видов бытия, двух природ: небесной,

извечной, и земной, временной (такое

дихотомическое деление в целом свойственно

всей философии, при этом всегда одно

бытие оказывается полноценным, исходным,

основным, а второе второстепенным,

производным, сомнительным), поэтому на

глубине всякое явление едино, а на

поверхности различно.

Онтологическим основанием

такого видения является выделением

двух видов бытия, двух природ: небесной,

извечной, и земной, временной (такое

дихотомическое деление в целом свойственно

всей философии, при этом всегда одно

бытие оказывается полноценным, исходным,

основным, а второе второстепенным,

производным, сомнительным), поэтому на

глубине всякое явление едино, а на

поверхности различно.

Как

отмечает Т.П. Григорьева, «с одной

стороны, одно явление не похоже на

другое: А на Б», но с другой стороны, «А

есть Б, ибо в

высшем смысле все Едино»

(1, с. 20). Вообщем, «Одно

во всем и все в Одном»

или «Все причастно одному, но причастно

по-своему, неповторимым образом». Поэтому

основные истины буддизма не доступны

понимания линейного дискурсивного

мышления, для проникновения в их глубину

требуется так называемое «голографическое

мышление», ибо в голограмме каждая точка

распространяется по всей поверхности

благодаря интерференции волн, отраженных

от всех «точек».

Во-вторых, идея всеобщего спасения, звучащая так: «спасая себя, спасаешь и других», поэтому «достигший просветления бодхисатва остается в Сансаре, чтобы спасать других, помогая переправиться на тот берег, где нет волнующихся дхарм, производимых алчущим сознанием, а значит, нет и страдания (дукхе), на которое суетный ум обрекает человека» (1, с. 20). Источником, побуждающим к спасению других существ, является не только осознание себя частицей единого Универсума, но и вытекающее из этой целостности вселенское Сострадание (каруна). Иначе говоря, онтологическое единство мира обнаруживается человеком в себе в качестве психологического феномена сострадания ко всему живому.

Как

отмечает О.О. Розенберг, «Спасение

существ, таким образом, есть самоспасение

истинно-сущего. Будда, спасая существа,

спасает себя, существа, спасая себя,

спасают Будду; совершенство каждого

есть совершенство всех, и спасение

каждого есть частичное спасение

истинно-сущего»4.

В-третьих, выделение двух типов людей, точнее, двух полюсов, крайностей человеческой природы: просветленных и «спящих», «непробужденных», которых большинство и которые слепы к происходящему вокруг, не видят главного в мире, не понимают основного в жизни. Связь между этими крайними точками континуума наводится «Срединным Путем», т.е. путем спасения, путем жизни подвижника, приводящего к просветлению, к счастью и нирване. В «Алмазной сутре» сказано, что «Будда и бодхисатвы достигают просветления благодаря интуиции, которая индивидуальна, спонтанна и естественна. Просветление приходит внезапно и у каждого Будды по-своему» (1, с. 21). Следуя Срединному Пути, человек реализует свою изначальную природу, становясь Буддой, всечеловеком.

В-четвертых, идея

«подлинного Я» (мы сказали бы «Самости»), это «истинное

Я» познается не через самопознание, рефлексию, а

скорее через

мистический экстаз, точнее,

мистическое слияние с Универсумом:

«Подлинное Я узнается тогда, когда

познающий и познаваемое нераздельны. То есть подлинное Я раскрывается в

особом опыте неразличения субъекта и

объекта, в состоянии глубинной мудрости

(мула-джняна)

или праджни.

Праджня и есть реализация подлинного

Я, когда пробуждается не только твое

истинное Я, но все в этом мире предстает

в своем подлинном виде» (1, 22).

То есть подлинное Я раскрывается в

особом опыте неразличения субъекта и

объекта, в состоянии глубинной мудрости

(мула-джняна)

или праджни.

Праджня и есть реализация подлинного

Я, когда пробуждается не только твое

истинное Я, но все в этом мире предстает

в своем подлинном виде» (1, 22).

К числу центральных идей буддизма можно также отнести:

Медицинская география в Чарака Самхите

1. Митра Дж. Географические данные Чарака Самхиты. ШМ Дж. 1978; 2: 206–14. [Google Scholar]

2. Агнивеша, Чарака, Дридхабала, Чарака Самхита, Кальпа Стхана, Маданакальпа. В: 1/8. 1-е изд. Ядаваджи Трикамджи Ачарья, редактор. Варанаси: Чаукхамбха Сурбхарати Пракашана; 2011. с. 653. [Google Scholar]

3. Шарма П.В. 1-е издание. Варанаси: Chaukhambha Orientalia; 1975. Аюрведа Ка Вайньяник Итихас; п. 88. [Google Академия]

4. Там же, Аюрведа Ка Вигнаник Итихас; 105 [Google Scholar]

5. Там же, Аюрведа Ка Вайньяник Итихас; 108 [Google Scholar]

6. Агнивеша, Чарака, Дридхабала, Чарака Самхита, Вимана Стхана, Джанападодхвамсавимана. В: 3/3. 1-е изд. Ядаваджи Трикамджи Ачарья, редактор. Варанаси: Чаукхамбха Сурбхарати Пракашана; 2011. с. 240. [Google Scholar]

Агнивеша, Чарака, Дридхабала, Чарака Самхита, Вимана Стхана, Джанападодхвамсавимана. В: 3/3. 1-е изд. Ядаваджи Трикамджи Ачарья, редактор. Варанаси: Чаукхамбха Сурбхарати Пракашана; 2011. с. 240. [Google Scholar]

7. Там же, Чарака Самхита, Чикитса Стхана, Рактапитта Чикиста, 4/3;428 [Google Scholar]

8. Там же, Чарака Самхита, Чикица Стхана, Удара Чикитса, 13/3;491 [Google Scholar]

9. Там же, Чарака Самхита, Чикитса Стхана, Висарпа Чикица, 21/3;559 [Google Scholar]

10 Там же, Чарака Самхита, Сутра Стхана, Атрея Бхадракапея Адхьяя, 26/3;135 [Google Scholar]

11. Там же, Чарака Самхита, Чикитса Стхана, Йонивьяпат Чикитса, 30/3;634 [Google Scholar]

12. Там же, Чарака Самхита, Сиддхи Стхана, Бастисоотрия Сиддхи, 3/3;691 [Google Scholar]

13. Там же, Чарака Самхита, Чикитса Стхана, Тришна Чикитса, 22/53;570 [Google Scholar]

14. Там же, Чарака Самхита, Сутра Стхана, Дхирганджиеватея Адхьяя, 1/83;21 [Google Scholar]

15. Там же, Чарака Самхита, Кальпа Стхана, Ватсака Кальпа, 5/3;660 [Google Scholar]

Там же, Чарака Самхита, Кальпа Стхана, Ватсака Кальпа, 5/3;660 [Google Scholar]

16. Там же, Чарака Самхита, Чикитсхана, Грахани Чикитса, 15/135;521 [Google Scholar]

Там же, Чарака Самхита, Сутра Стхана, Садвиречанашатасрития Адхьяя, 4/16;34 [Google Scholar]

19. Там же, Чарака Самхита, Чикитса Стхана, Джвара Чикитса, 3/258;421 [Google Scholar]

20. 1-е изд. Варанаси: Чаукхамбха Сурбхарати Пракашана; 2011. Чакрапанидутта, комментатор. Чарака Самхита, Чикитса Стхана, Виша Чикица, 23/54; п. 574. [Google Scholar]

21. Ядаваджи Трикамджи Ачарья, изд. 1-е изд. Варанаси: Чаукхамбха Сурбхарати Пракашана; 2011. Агнивеша, Чарака, Дридхабала, Чарака Самхита, Чикица Стхана, Прамеха Чикица, 6/42; п. 448. [Google Академия]

22. 1-е изд. Том. 24. Варанаси: Чаукхамбха Сурбхарати Пракашана; 2011. Чакрапанидутта, комментатор. Чарака Самхита, Сутрастхана, Апамарга Тандулейя Адхьяя, 2/1-6. [Google Scholar]

23. Там же, Чарака Самхита, Chikitsasthana, Kshataksheena Chikitsa, 11/35-43;480 [Google Scholar]

24. Там же, Чарака Самхита, Сутра Стхана, Snehaadhyaya, 13/9.11;82 [Google Scholar]

Там же, Чарака Самхита, Сутра Стхана, Snehaadhyaya, 13/9.11;82 [Google Scholar]

25. Там же, Charaka Samhita, Chikitsa Sthana, Trimarmeeya Chikitsa, 26/166-175;608 [Google Scholar]

26. Там же, Чарака Самхита, Чикица Стхана, Висарпа Чикица, 21/27-33;569 [Google Scholar]

27. Там же, Чарака Самхита, Чикица Стхана, Виша Чикица, 23/250-253;582 [Google Scholar]

28. Там же, Чарака Самхита, Чикица Стхана, Мадатьяя Чикица, 24/136-163;589 [Google Scholar]

29. Там же, Чарака Самхита, Чикица Стхана, Кушта Чикица, 7/70-72; 454 [Google Scholar]

30. Там же, Чарака Самхита, Чикитса Стхана, Чхарди Чикитса, 20/26-33;557 [Google Scholar]

31. Там же, Чарака Самхита, Сутра Стхана, Аннапанавидхи Адхьяя, 27/125-165;161 [Google Scholar]

32 Там же, Чарака Самхита, Сутра Стхана, Аннапанавидхи Адхьяя, 27/114. 124;160 [Google Scholar]

33. Там же, Чарака Самхита, Сутра Стхана, Аннапанавидхи Адхьяя, 27/45-46;156 [Google Scholar]

34. Там же, Чарака Самхита, Чикица Стхана, Йонивьяпатх Чикица, 30/ 90-95;638 [Google Scholar]

Там же, Чарака Самхита, Чикица Стхана, Йонивьяпатх Чикица, 30/ 90-95;638 [Google Scholar]

35. Там же, Чарака Самхита, Сутра Стхана, Аннапанавидхи Адхьяям, 27/8-12;153 [Google Scholar]

36. Там же, Чарака Самхита, Чикитса Стхана, Йонивьяптх Чикица, 30/3-8;635 [Google Scholar]

37. Там же, Чарака, Самхита, Чикитса Стхана, Висарпа Чикица, 21/108-114;565 [ Google Scholar]

38. Там же, Чарака Самхита, Сутра Стхана, Аннапанавидхи Адхьяя, 27/273;169 [Google Scholar]

39. Там же, Чарака Самхита, Сутра Стхана, Аннапанавидхи Адхьяям, 27/16-18;154 [ Google Scholar]

40. Там же, Чарака Самхита, Сутра Стхана, Атрея Бхадракапьяя Адхьяя, 26/5;135 [Google Scholar]

41. Там же, Чарака Самхита, Сутра Стхана, Яджа Пурушейам Адхьяям, 25/5;127 [Google Scholar]

]

43. Ядаваджи Трикамджи Ачарья, редактор. 1-е изд. Варанаси: Чаукхамбха Сурбхарати Пракашана; 2011. Агнивеша, Чарака, Дридхабала, Чарака Самхита, Сутра Стхана, Снехадхьяя, 13/100; п. 87. [Google Scholar]

87. [Google Scholar]

44. Там же, Чарака Самхита, Сиддхи Стхана, Уттарабасти Сиддхи, 12/39.;735 [Google Scholar]

45. 1-е изд. Варанаси: Чаукхамбха Сурбхарати Пракашана; 2011. Чакрапанидутта, комментатор. Чарака Самхита, Сиддхистана, Уттарабасти Сиддхи, 12/42-45; п. 738. [Google Scholar]

46. Там же, Чарака Самхита, Сутра Стхана, Аннапанавидхи Адхьяям, 27/293-304;170 [Google Scholar]

47. Там же. Charaka Samhita, Vimana Sthana, Rogabhigjiteeyam Adhyayam, 8/141;284 [Google Scholar]

48. Yadavaji Trikamji Acharya., редактор. 1-е изд. Варанаси: Чаукхамбха Сурбхарати Пракашана; 2011. Агнивеша, Чарака, Дридхабала, Чарака Самхита, Вимана Стхана, Расавимана, 17–18 января; п. 234. [Google Академия]

49. Там же, Чарака Самхита, Кальпа Стхана, Данти Драванти Кальпа, 12/105;676 [Google Scholar]

51. 1-е изд. Варанаси: Чаукхамбха Сурбхарати Пракашана; 2011. Чакрапанидутта, комментатор. Чарака Самхита, Шарира Стхана, Катидхапуриушейам Шаарирам, 1/70-74; п. 294. [Google Scholar]

294. [Google Scholar]

52. Ядаваджи Трикамджи Ачарья, изд. 1-е изд. Варанаси: Чаукхамбха Сурбхарати Пракашана; 2011. Агнивеша, Чарака, Дридхабала, Чарака Самхита, Чикица Стхана, Шваяту Чикица, 12/4; п. 482. [Google Академия]

53. 1-е изд. Варанаси: Чаукхамбха Сурбхарати Пракашана; 2011. Чакрапанидутта, комментатор. Чарака Самхита, Сутра Стхана, Атрейя Бхадракаапьея Адхьяя, 26/29-35; п. 142. [Google Scholar]

54. Ядаваджи Трикамджи Ачарья, изд. Чаукхамбха Сурбхарати Пракашана, Варанаси. 1-е изд. 2011. Агнивеша, Чарака, Дридхабала, Чарака Самхита, Чикица Стхана, Урустамбха Чикица, 27/3; п. 613. [Google Scholar]

55. Там же, Чарака Самхита, Сутра Стхана, Dheerganjeevateeya Adhyaya, 1/7;5 [Google Scholar]

56. Там же, Чарака Самхита, Чикитса Стхана, Расаяна Адхьяя, Абхаяамлакия Расаяна Пада, 1:1/38;378 [Google Scholar]

:4/6;387 [Google Scholar]

58. 1-е изд. Варанаси: Чаукхамбха Сурбхарати Пракашана; 2011. Чакрапанидутта, комментатор. Чарака Самхита, Сутра Стхана, Аатрея Бхадракаапьея Адхьяя, 26/14; п. 139. [Google Scholar]

Чарака Самхита, Сутра Стхана, Аатрея Бхадракаапьея Адхьяя, 26/14; п. 139. [Google Scholar]

59. Ядаваджи Трикамджи Ачарья, изд. 1-е изд. Варанаси: Чаукхамбха Сурбхарати Пракашана; 2011. Агнивеша, Чарака, Дридхабала, Чарака Самхита, Сутра Стхана, Аннапанавидхи Адхьяя, 27/209.-212; п. 164. [Google Scholar]

60. [Последнее обновление: 01 июня 2013 г.; Последний раз цитировалось 21 февраля 2014 г.]. Доступна с: http://www.en.wikipedia.org/wiki/Уттарапата.

61. Каннингем А. 1-е издание. Варанаси: Дом индологической книги; 1871. Древняя география Индии; п. 417. [Google Scholar]

62. Chattopadhyaya B, редактор. 2, часть V. Мумбаи: публикации PHISPC; 2009. Социальная история ранней Индии; п. 23. [Google Scholar]

63. [Последнее обновление: 30 ноября 2013 г.; Последний раз цитировалось 21 февраля 2014 г.]. Доступна с: http://www.en.wikipedia.org/wiki/Бахлика.

64. Каннингем А. 1-е издание. Варанаси: Дом индологической книги; 1871. Древняя география Индии; п. 209. [Google Scholar]

209. [Google Scholar]

65. Акбари М. Роль суфизма в социальной трансформации Королевства Бахмани. Афроазиатский журнал антропологии и социальной политики. 2011;2(2):105–12. [Google Scholar]

66. Редди К. Нойда: Публикация Таты Макгрю Хилл; 2012. История Индии, 2-е переиздание; п. А263. [Google Scholar]

67. [Последнее обновление: 20 мая 2013 г.; Последний раз цитировалось 21 февраля 2014 г.]. Доступна с: http://www.en.wikipedia.org/wiki/Уттаракуру.

68. Редди К. Нойда: Публикация Таты Макгрю Хилл; 2012. История Индии, 2-е переиздание; п. А261. [Google Scholar]

69. Каннингем А. 1-е издание. Варанаси: Дом индологической книги; 1871. Древняя география Индии; п. 7. [Google Scholar]

70. Там же, Древняя география Индии; 274 [Google Scholar]

71. Шрикар Д.С. 2-е издание. Дели: Мотилал Банарасидас; 1971. Исследования по географии древней и средневековой Индии; п. 20. [Google Scholar]

72. Редди К. Нойда: Tata Mcgrew Hill Publication; 2012. История Индии, 2-е переиздание; п. А400. [Академия Google]

История Индии, 2-е переиздание; п. А400. [Академия Google]

73. Каннингем А. Древняя география Индии, 1-е издание. Варанаси: Дом индологической книги. 1871:422. [Google Scholar]

74. [Последнее обновление: 25 апреля 2014 г.; Последнее цитирование 28 апреля 2014 г.]. Доступна с: http://www.en.wikipedia.org/wiki/Панчала.

75. Каннингем А. 1-е издание. Варанаси: Дом индологической книги; 1871. Древняя география Индии; п. 435. [Google Scholar]

76. Там же, Древняя география Индии; 40 [Google Scholar]

77. Там же, Древняя география Индии, Карта; 88 [Google Академия]

78. [Последнее обновление: 4 сентября 2013 г.; Последний раз цитировалось 21 февраля 2014 г.]. Доступна с: http://www.en.wikipedia.org/wiki/Ассака.

79. Редди К., редактор. Нойда: Публикация Таты Макгрю Хилл; 2012. История Индии, 2-е переиздание; п. А400. [Google Scholar]

80. Каннингем А., редактор. 1-е издание. Варанаси: Дом индологической книги; 1871. Древняя география Индии; п. 345. [Google Scholar]

345. [Google Scholar]

81. Там же, Древняя география Индии; 383 [Google Scholar]

82. Видьяланкар А. 2-е издание. Лакхнау: Пракашан Шакха, правительство. УП; 1960. Аюрведа Ка Брихат Итихас; п. 161. [Google Scholar]

83. [Последнее обновление: 14 марта 2014 г.; Последнее цитирование 28 апреля 2014 г.]. Доступна с: http://www.en.wikipedia.org/wiki/Health_geography.

84. [Последнее обновление 23 июля 2014 г .; Последний раз цитировался 23 июля 2014 г.]. Доступна с: http://www.en.wikipedia.org/wiki/Бешенство#Эпидемиология.

85. [Последнее обновление: 04 июля 2014 г.; Последний раз цитировался 23 июля 2014 г.]. Доступна с: http://www.en.wikipedia.org/wiki/Малярия#Эпидемиология.

86. 28-е издание. Нью-Дели: Tata McGraw Hill Education Private Ltd; 2013. Анонимус, Общие исследования; п. 107. [Google Scholar]

87. Видьяланкар А. Издание 2-е. Лакхнау: Пракашан Шакха, правительство. УП; 1960. Аюрведа Ка Брихат Итихас; п. 150. [Google Scholar]

88. 1-е изд. Варанаси: Чаукхамбха Сурбхарати Пракашана; 2011. Чакрапанидутта, комментатор. Чарака Самхита, Чикитса Стхана, Расаяна Адхьяя, Аюрведа Самуттаниа Расаяна Пада, 1:4/11-12; п. 388. [Google Академия]

1-е изд. Варанаси: Чаукхамбха Сурбхарати Пракашана; 2011. Чакрапанидутта, комментатор. Чарака Самхита, Чикитса Стхана, Расаяна Адхьяя, Аюрведа Самуттаниа Расаяна Пада, 1:4/11-12; п. 388. [Google Академия]

89. Митя К.А. Физико-химический анализ и сравнительное исследование Арка Кшары со ссылкой на Калу и Дешу. Диссертация доктора медицины, Университет KLE, Белгаум. [Последний доступ 21 февраля 2014 г.]. Доступна с htt;//hdl.handle.net/123456789/496 .

90. Неги М.С., Сабхарвал В., Уилсон Н., Лакшмикумаран М.С. Сравнительный анализ эффективности SAMPL и AFLP в оценке генетических отношений между генотипами Withania somnifera. Современная наука. 2006;91(4):462–71. [Академия Google]

91. Венкатасубраманья Шастри, редактор. 1-е изд. Сарасвати Махал, Танджор: 1950. Сушена, Аюрведа Маходадхи. Аннапана Видхи, Панияварга; п. 2. [Google Scholar]

92. Моосс Н.С. Соль в Аюрведе. Древняя наука о жизни. 1987;6(4):217–37. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

93. Ядаваджи Трикамджи Ачарья, редактор. 1-е изд. Варанаси: Чаукхамбха Сурбхарати Пракашана; 2011. Агнивеша, Чарака, Дридхабала, Чарака Самхита, Индрия Стхана, Катамаанишариреям Индриям, 6/19; п. 363. [Google Scholar]

Ядаваджи Трикамджи Ачарья, редактор. 1-е изд. Варанаси: Чаукхамбха Сурбхарати Пракашана; 2011. Агнивеша, Чарака, Дридхабала, Чарака Самхита, Индрия Стхана, Катамаанишариреям Индриям, 6/19; п. 363. [Google Scholar]

Древние аюрведические писания | Древние книги по Аюрведе

Версия для печати

Майкл Дик, MS

ТРИ ВЕЛИКИХ АВТОРА Чарака Сушрута Вагбхата МАЛЕНЬКИЕ ТРИ АВТОРА Шарнгадхара Бхавамишра Мадхава

Три великие классические книги Аюрведы

Чарака Самхита Чарака Самхита считается, что она возникла около 400–200 годов до н. э. Считается, что это одно из старейших и наиболее важных древних авторитетных писаний по Аюрведе. Неизвестно, кем был этот человек, или, если это действительно так, это работа «школы мысли». Это могло быть сочинение группы ученых или последователей человека, известного как Чарака, или оригинальное сочинение одного человека по имени Чарака. Эту работу иногда считают редакцией более старой и объемной работы, Агнивеша-самхита (46 000 стихов), которая больше не сохранилась. Считается, что Дридхабала, живший около 400 г. н.э., восполнил многие стихи отсутствующего текста (возможно, до 20%) в Чикитсастхане и других местах, которые со временем исчезли. Язык Чарака — санскрит, а стиль — поэзия, размер и мелодия. Поэзия, как известно, служила средством памяти. Например, Чарака содержит более 8400 метрических стихов, которые часто заучивают наизусть современные студенты-медики, изучающие аюрведу. В нем представлена большая часть теоретических основ аюрведы, и основное внимание уделяется разделу аюрведы, называемому каячикитса (внутренняя медицина). В основном это теория внутреннего огня — пищеварения — или, говоря современным языком, внутренней медицины. Чарака никогда не обсуждает подтипы питты и капхи, но перечисляет и описывает 5 подтипов ваты. Если смотреть с более широкой точки зрения, эта работа, кажется, представляет определенную ценность сознания, которая отличается от других работ.

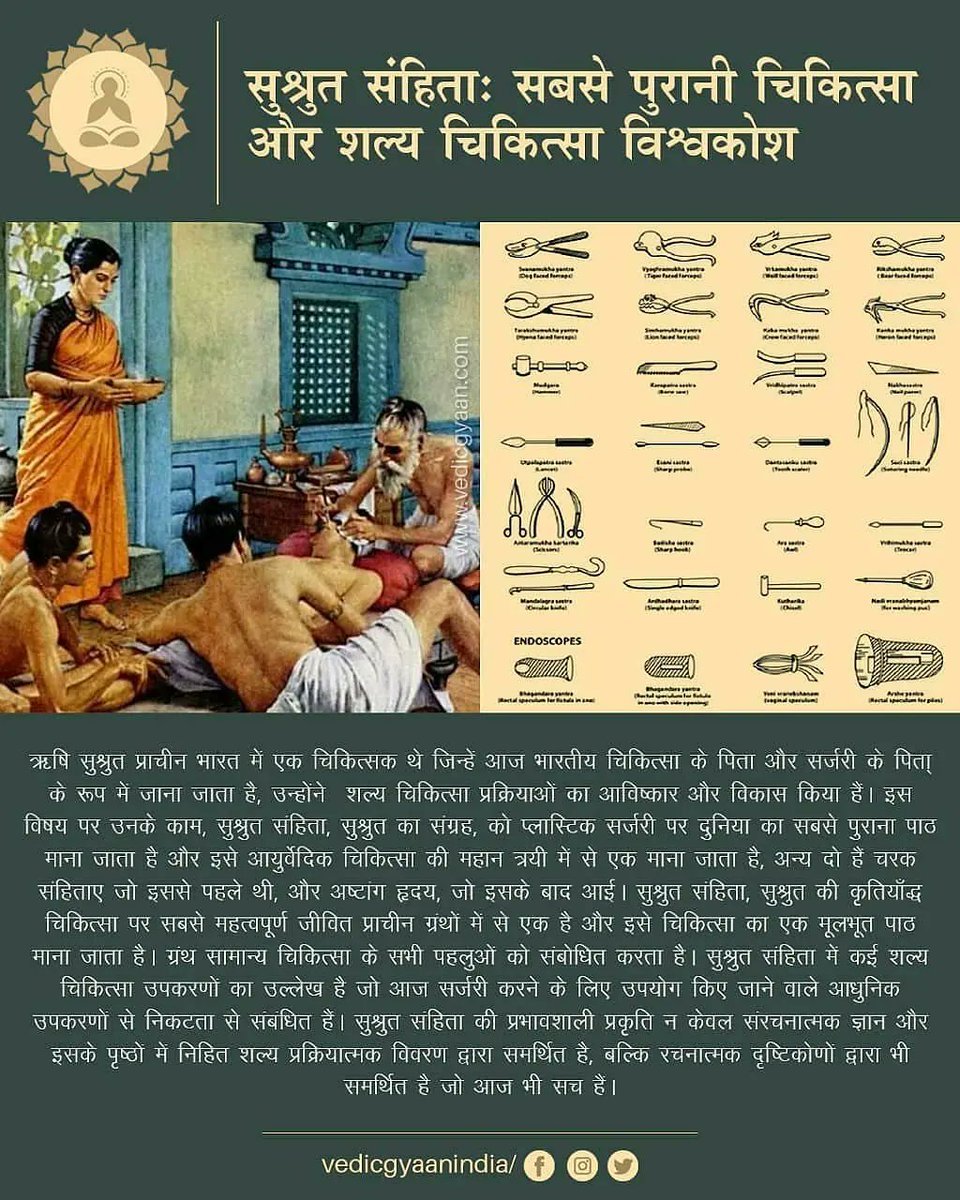

Эту работу иногда считают редакцией более старой и объемной работы, Агнивеша-самхита (46 000 стихов), которая больше не сохранилась. Считается, что Дридхабала, живший около 400 г. н.э., восполнил многие стихи отсутствующего текста (возможно, до 20%) в Чикитсастхане и других местах, которые со временем исчезли. Язык Чарака — санскрит, а стиль — поэзия, размер и мелодия. Поэзия, как известно, служила средством памяти. Например, Чарака содержит более 8400 метрических стихов, которые часто заучивают наизусть современные студенты-медики, изучающие аюрведу. В нем представлена большая часть теоретических основ аюрведы, и основное внимание уделяется разделу аюрведы, называемому каячикитса (внутренняя медицина). В основном это теория внутреннего огня — пищеварения — или, говоря современным языком, внутренней медицины. Чарака никогда не обсуждает подтипы питты и капхи, но перечисляет и описывает 5 подтипов ваты. Если смотреть с более широкой точки зрения, эта работа, кажется, представляет определенную ценность сознания, которая отличается от других работ. В нем больше обсуждается представление о том, что жизнь — это, по сути, поле разума и чистого знания. Это поле обладает самосознанием; это Знающий, а также объект восприятия, и для Чараки это часть того, что лечит врач. П.В. Перевод Шармы состоит из четырех томов: двух с оригинальным текстом и двух с комментариями к оригинальному произведению. Английская версия Шармы считается научной и относительно достоверной работой. Он имеет многочисленные приложения и обширный указатель. Б. Дэш / Р.К. В версии Шармы отсутствуют эти функции, но есть обширные комментарии, включенные в исходный текст. Все три переводчика имеют отличные академические и/или клинические сертификаты, подтверждающие их работы. Сушрута Самхита Сушрута Самхита представляет область аюрведической хирургии (шалья). Эта отрасль медицины частично возникла из-за необходимости борьбы с последствиями войны. Эта работа также считается редакцией устного материала, передаваемого устно из поколения в поколение.

В нем больше обсуждается представление о том, что жизнь — это, по сути, поле разума и чистого знания. Это поле обладает самосознанием; это Знающий, а также объект восприятия, и для Чараки это часть того, что лечит врач. П.В. Перевод Шармы состоит из четырех томов: двух с оригинальным текстом и двух с комментариями к оригинальному произведению. Английская версия Шармы считается научной и относительно достоверной работой. Он имеет многочисленные приложения и обширный указатель. Б. Дэш / Р.К. В версии Шармы отсутствуют эти функции, но есть обширные комментарии, включенные в исходный текст. Все три переводчика имеют отличные академические и/или клинические сертификаты, подтверждающие их работы. Сушрута Самхита Сушрута Самхита представляет область аюрведической хирургии (шалья). Эта отрасль медицины частично возникла из-за необходимости борьбы с последствиями войны. Эта работа также считается редакцией устного материала, передаваемого устно из поколения в поколение. Считается, что она возникла примерно в тот же период времени, что и Чарака-самхита , , немного позже или раньше, согласно разным источникам. Его стиль — это и проза, и поэзия, причем поэзия составляет большую часть. Сушрута-самхита, , посвященная практике и теории хирургии, является важным источником аюрведических афоризмов. Например, наиболее полное и часто цитируемое определение здоровья дано Сушрутой. Эта работа уникальна тем, что в ней кровь обсуждается с точки зрения четвертого принципа дош. Эта работа является первой, в которой перечисляются и обсуждаются питта-субдоши и мармы. С акцентом на питту, хирургию и кровь эта работа лучше всего представляет трансформационную ценность жизни. Эта работа, также первоначально написанная на санскрите, теперь доступна на английском языке в Devanagari. Перевод Бхишагратны на английский и санскрит. П.В. Шарма недавно написал перевод на санскрит/деванагари и английский язык, который включает комментарии Далланы. Даллана считается самым влиятельным комментатором творчества Сушруты.

Считается, что она возникла примерно в тот же период времени, что и Чарака-самхита , , немного позже или раньше, согласно разным источникам. Его стиль — это и проза, и поэзия, причем поэзия составляет большую часть. Сушрута-самхита, , посвященная практике и теории хирургии, является важным источником аюрведических афоризмов. Например, наиболее полное и часто цитируемое определение здоровья дано Сушрутой. Эта работа уникальна тем, что в ней кровь обсуждается с точки зрения четвертого принципа дош. Эта работа является первой, в которой перечисляются и обсуждаются питта-субдоши и мармы. С акцентом на питту, хирургию и кровь эта работа лучше всего представляет трансформационную ценность жизни. Эта работа, также первоначально написанная на санскрите, теперь доступна на английском языке в Devanagari. Перевод Бхишагратны на английский и санскрит. П.В. Шарма недавно написал перевод на санскрит/деванагари и английский язык, который включает комментарии Далланы. Даллана считается самым влиятельным комментатором творчества Сушруты. Аштанга Хридаям и Аштанга Санграха Аштанга Санграха и Аштанга Хридаям являются работой человека по имени Вагбхата. Есть две работы человека или лиц с этим именем. Аштанга Санграха почти на 40% больше по размеру (по количеству стихов) и в основном представляет собой поэзию с прозой. Хридаям (около 7800 стихов) написан прозой и, кажется, имеет несколько иную организацию материала, чем первый. Обе работы датированы примерно одним и тем же временем и предположительно датируются после 9 0193 Чарака Самхита и Сушрута Самхита (400 г. н.э.). Экспозиция относительно проста и также касается в основном каячикитсы. В этой работе мы видим, что субдоши капхи перечислены и описаны впервые, завершая наше современное здание вата, питта и капха с их пятью подтипами. Его акцент на лечении физиологии тела и предложения по терапевтическому использованию металлов и минералов означает, что точка зрения трактата представляет грубую, материальную ценность жизни больше, чем его аналоги Чарака и Сушрута.

Аштанга Хридаям и Аштанга Санграха Аштанга Санграха и Аштанга Хридаям являются работой человека по имени Вагбхата. Есть две работы человека или лиц с этим именем. Аштанга Санграха почти на 40% больше по размеру (по количеству стихов) и в основном представляет собой поэзию с прозой. Хридаям (около 7800 стихов) написан прозой и, кажется, имеет несколько иную организацию материала, чем первый. Обе работы датированы примерно одним и тем же временем и предположительно датируются после 9 0193 Чарака Самхита и Сушрута Самхита (400 г. н.э.). Экспозиция относительно проста и также касается в основном каячикитсы. В этой работе мы видим, что субдоши капхи перечислены и описаны впервые, завершая наше современное здание вата, питта и капха с их пятью подтипами. Его акцент на лечении физиологии тела и предложения по терапевтическому использованию металлов и минералов означает, что точка зрения трактата представляет грубую, материальную ценность жизни больше, чем его аналоги Чарака и Сушрута. В то время как в Чараке есть целые главы, посвященные Атману, в этих работах просто упоминается, что тело является домом для Атмана без каких-либо уточнений. Перевод Шрикантхи Мурти включает санскрит/деванагари для тех, кто хочет углубиться в оригинальный текст. С. Мурти перевел многие древние аюрведические писания на английский язык, за что мы в долгу. У него есть весомые полномочия, и он использует их в этой работе.

В то время как в Чараке есть целые главы, посвященные Атману, в этих работах просто упоминается, что тело является домом для Атмана без каких-либо уточнений. Перевод Шрикантхи Мурти включает санскрит/деванагари для тех, кто хочет углубиться в оригинальный текст. С. Мурти перевел многие древние аюрведические писания на английский язык, за что мы в долгу. У него есть весомые полномочия, и он использует их в этой работе.

Три Малых Классических Аюрведы

Шарнгадхара Самхита Шарнгадхара Самхита – это краткое изложение аюрведических принципов. Его автор, Шарнгадхара, предложил свою работу как переработанную версию аюрведических знаний, намеренно опуская многие детали, поскольку работы Великой Тройки уже были широко известны. Считается, что этот трактат возник в 15 веке нашей эры. Шарнгадхара Самхита ценится за перечисление и описание многочисленных фармакологических составов, используемых в панчакарме, и содержит первую текстовую разработку диагноза с помощью пульса. Его предметом снова является область каячикитса. Эта работа доступна на санскрите/деванагари и в английском переводе Шрикантхи Мурти. Бхава Пракаша Бхава Пракаша только что доступен на английском языке. Это самый последний из классических текстов, написанный в 16 веке. Это хорошо организованное и компактное представление более ранней классики. Всего около 10 268 стихов разного размера. Он посвящен каячикитсе в целом и имеет большой раздел, озаглавленный «Нигханту», в котором даны характеристики многих продуктов питания, растений и минералов. Многие из этих сутр являются прямыми цитатами из более ранних авторов. Шри Кантха Мурти снова делает перевод на санскрит/деванагари и английский язык. Мадхава Ниданам Мадхава Ниданам, , доступный здесь на санскрите/деванагари и в английском переводе Шрикантхи Мурти, посвящен классификации болезней в Аюрведе. Его таксономия иногда немного отличается от таксономии, данной Чаракой, Сушрутой и Вагбхатой, в то время как по большей части его стихи, по-видимому, являются прямыми цитатами из них.

Его предметом снова является область каячикитса. Эта работа доступна на санскрите/деванагари и в английском переводе Шрикантхи Мурти. Бхава Пракаша Бхава Пракаша только что доступен на английском языке. Это самый последний из классических текстов, написанный в 16 веке. Это хорошо организованное и компактное представление более ранней классики. Всего около 10 268 стихов разного размера. Он посвящен каячикитсе в целом и имеет большой раздел, озаглавленный «Нигханту», в котором даны характеристики многих продуктов питания, растений и минералов. Многие из этих сутр являются прямыми цитатами из более ранних авторов. Шри Кантха Мурти снова делает перевод на санскрит/деванагари и английский язык. Мадхава Ниданам Мадхава Ниданам, , доступный здесь на санскрите/деванагари и в английском переводе Шрикантхи Мурти, посвящен классификации болезней в Аюрведе. Его таксономия иногда немного отличается от таксономии, данной Чаракой, Сушрутой и Вагбхатой, в то время как по большей части его стихи, по-видимому, являются прямыми цитатами из них. Эта работа датируется примерно 700 годом нашей эры и ценится за охват широкого спектра заболеваний в области бала (детские и женские расстройства), шалья, дамстра (токсикология), шалакья (ухо, горло и нос) и каячикитса. Хотя в этом трактате дается подробное описание этиологии болезни (учения о болезни), продромы и основных признаков и симптомов, в нем не дается объяснений или предложений по чикитсе (лечению).

Эта работа датируется примерно 700 годом нашей эры и ценится за охват широкого спектра заболеваний в области бала (детские и женские расстройства), шалья, дамстра (токсикология), шалакья (ухо, горло и нос) и каячикитса. Хотя в этом трактате дается подробное описание этиологии болезни (учения о болезни), продромы и основных признаков и симптомов, в нем не дается объяснений или предложений по чикитсе (лечению).

- Чарака Самхита — PV Sharma Translator, Chaukhamba Orientalia, Варанаси, Индия, 1981, стр. ix-xxxii (I) 4 тома

- Сушрута-самхита — KL Bhishagratna Translator, Chaukhamba Orientalia, Варанаси, Индия, 1991, стр. iii-lxvi (I), i-xvii (II) 3 тома

- Аштанга Хридайя — Переводчик Шри Канта Мурти, Chaukhamba Orientalia, Варанаси, Индия, 1991, стр. ix-xxvi 3 тома

- Шарнгадхара Самхита — Переводчик Шри Канта Мурти, Chaukhamba Orientalia, Варанаси, Индия, 1984, стр. iii-xvi .

- Мадхава Ниданам — переводчик Шри Канта Мурти, Chaukhamba Orientalia, Варанаси, Индия, 1993, стр.