Император Александр I и Отечественная война 1812 года

В. М. Лавров

Николо-Угрешская православная духовная семинария

Аннотация. В докладе рассматриваются обстоятельства, соотношение сил, ход и основные сражения Отечественной войны 1812 г. Выявляется роль Императора Александра I, полководцев, стоявших во главе Русской армии, в победе над Наполеоном. Раскрывается влияние военных событий на формирование личности Императора.

Ключевые слова. Отечественная война 1812 г., Император Александр I, Наполеон, М. И. Кутузов, М. Б. Барклай-де-Толли, Бородинское сражение.

Без объявления войны 12 июня 1812 г. армия Императора Франции Наполеона I Бонапарта начала переправу через реку Неман, по которой проходила российская граница. Вторгнувшаяся так называемая Великая армия Наполеона насчитывала 450 тысяч солдат и офицеров. Половину из них составляли французы, остальные были итальянцами, поляками, немцами, голландцами и др. Позднее к ним добавились подкрепления численностью в 140 тысяч солдат и офицеров. В союзе с Наполеоном против России выступили Австрия и Пруссия с корпусами соответственно по 30 и 20 тысяч солдат и офицеров. Позднее к Франции и ее союзникам присоединилось более 10 тысяч литовцев. В целом у противников России имелось свыше 1300 орудий.

В союзе с Наполеоном против России выступили Австрия и Пруссия с корпусами соответственно по 30 и 20 тысяч солдат и офицеров. Позднее к Франции и ее союзникам присоединилось более 10 тысяч литовцев. В целом у противников России имелось свыше 1300 орудий.

Наполеоновской армаде противостояла 1-я Русская армия во главе с генералом и военным министром М. Б. Барклаем-де-Толли, которая насчитывала 120 тысяч человек при 550 орудиях, располагалась преимущественно в Литве и вместе со 2-ой армией прикрывала направления на Петербург и Москву. 2-ая армия во главе с генералом П. И. Багратионом насчитывала 40 тысяч человек при 170 орудиях и располагалась в Белоруссии. 3-я армия во главе с генералом А. П. Тормасовым, насчитывавшая до 45 тысяч человек при 160 орудиях, располагалась в Малороссии (Украине), прикрывала направление на Киев и сдерживала Австрию. Недалеко от Риги (направление на Петербург) был также корпус генерала П. К. Эссена, насчитывавший 18 тысяч человек. Кроме того, в Молдавии находилась Дунайская армия генерала П. В. Чичагова до 55 тысяч человек, сдерживавшая Турцию и Австрию, а в Финляндии, входившей в состав Российской Империи, был 19-тысячный русский корпус, прикрывавший шведское направление на всякий случай.

В. Чичагова до 55 тысяч человек, сдерживавшая Турцию и Австрию, а в Финляндии, входившей в состав Российской Империи, был 19-тысячный русский корпус, прикрывавший шведское направление на всякий случай.

13 июня Император Александр I подписал Манифест о начале войны с Францией, в котором заявил: «Я не положу оружия, доколе ни одного неприятельского воина не останется в царстве моем». А еще за год до наполеоновской агрессии заявил французскому послу в России: «Если Император Наполеон начнет против меня войну, то возможно и даже вероятно, что он нас побьет, если мы примем сражение, но это еще не даст ему мира. Испанцы неоднократно были побиты, но они не были ни побеждены, ни покорены. А между тем они не так далеки от Парижа: у них нет ни нашего климата, ни наших ресурсов. Мы не пойдем на риск. За нас – необъятное пространство, и мы сохраним хорошо организованную армию». И далее: «Если жребий оружия решит дело против меня, то я скорее отступлю на Камчатку, чем уступлю свои губернии и подпишу в своей столице договоры, которые являются только передышкой. Француз храбр, но долгие лишения и плохой климат утомляют и обескураживают его. За нас будут воевать наш климат и наша зима».

Француз храбр, но долгие лишения и плохой климат утомляют и обескураживают его. За нас будут воевать наш климат и наша зима».

Наполеон как полководец превосходил Александра I, и последний осознал это. Одновременно русский Император превосходил выдающегося полководца в стратегическом мышлении, что окажется важнее. Александр I предвидел выигрышную и надежную стратегию ведения войны с Наполеоном. Стратегическое единомыслие Императора и мудрых полководцев Барклая-де-Толли и Кутузова обеспечили победу над непобедимым. Причем Александр Павлович учел опыт партизанского сопротивления Наполеону в Испании, сковавшей почти 200-тысячное французское войско. Стремясь предотвратить войну, русский Император предупредил Наполеона о том, что должно произойти, однако Бонапарт был настолько ослеплен прежними победами, настолько жаждал европейского и мирового господства, что в грехе гордыни ринулся в авантюристический поход на Россию.

Наполеон полагался на свой гений – на быструю победу в приграничном генеральном сражении. Разгромом Русской армии он рассчитывал вынудить Александра I заключить позорный мир на французских условиях. Выбирая направление вторжения на Москву, Наполеон рассуждал: «Если я возьму Киев, я возьму Россию за ноги; если я овладею Петербургом, я возьму ее за голову; заняв Москву, я поражу ее в сердце». При этом Наполеон считал возможным, что война закончится уже в Смоленске.

Разгромом Русской армии он рассчитывал вынудить Александра I заключить позорный мир на французских условиях. Выбирая направление вторжения на Москву, Наполеон рассуждал: «Если я возьму Киев, я возьму Россию за ноги; если я овладею Петербургом, я возьму ее за голову; заняв Москву, я поражу ее в сердце». При этом Наполеон считал возможным, что война закончится уже в Смоленске.

Поскольку корпуса 1-й Русской армии прикрывали большие пространства и были разделены и поскольку были разделены 1-я и 2-я армии, то возникла опасность быть разгромленными по частям, к чему и стремился быстро наступавший Наполеон. Поэтому военный министр генерал Барклай-де-Толли принял стратегически правильное решение о непринятии крупного сражения до соединения корпусов 1 армии и ее соединения со 2-й армией, а реализация принятого решения требовала организованного отступления как стратегического маневра. В свою очередь Наполеон пытался не допустить соединения русских корпусов и армий. Однако в результате искусного маневрирования и арьергардных боев Барклаю-де-Толли и Багратиону удалось переиграть Наполеона и соединиться под Смоленском, что явилось первым русским стратегическим успехом. При этом Император не назначал Барклая главнокомандующим, но Багратион признал его право принимать общие решения, поскольку последний командовал крупнейшей армией.

При этом Император не назначал Барклая главнокомандующим, но Багратион признал его право принимать общие решения, поскольку последний командовал крупнейшей армией.

4–6 августа состоялось ожесточенное Смоленское сражение. Со стороны Наполеона участвовало около 180 тысяч солдат и офицеров, с русской – свыше 110 тысяч. Согласно нашим оценкам, противник потерял более 20 тысяч человек, мы – 10 тысяч. Наполеону удалось занять сгоревший город, однако Русская армия не была разгромлена, она организованно отступила по приказу Барклая-де-Толли, который обеспечил сохранение армии. Смоленское сражение не стало тем генеральным и победоносным сражением, на которое надеялся Наполеон; в этом смысле оно оказалось прообразом Бородинской битвы.

После Смоленска Барклай-де-Толли решил дать генеральное сражение у деревни Царево-Займище. Однако его отступления вызывали резкое недовольство не только в русском образованном обществе, плохо разбиравшемся в военной стратегии, но и в самом генералитете, рвавшемся в бой. Багратион утверждал, что Барклай якобы ведет врага на Москву. Вспомнили даже то, что Михаил Богданович имеет не русские, а шотландские корни. Сыграл свою роль и его замкнутый характер.

Багратион утверждал, что Барклай якобы ведет врага на Москву. Вспомнили даже то, что Михаил Богданович имеет не русские, а шотландские корни. Сыграл свою роль и его замкнутый характер.

8 августа главнокомандующим был назначен М. И. Кутузов, которому шел уже 67-й год, однако именно к нему с огромным уважением, доверием и даже с любовью относились в Русской армии. При этом следует сказать, что в 1905 г. Кутузов был против Аустерлицкого сражения с Наполеоном, но мечтавший о воинской славе Александр I настоял на сражении и потерпел сокрушительное поражение. И Император не испытывал симпатий к смеющему иметь свои суждения Кутузову. Причем на русской исторической сцене был поставлен удивительный эксперимент: в 1801 г. во главе самодержавного и православного государства оказался молодой человек, увлекавшийся республиканскими и материалистическими воззрениями. Но именно 1812 г. стал переломным для Александра Павловича: на его плечи легла тяжелейшая ответственность за судьбу России, один неверный шаг и… И государь обратился ко Христу в молитвах за Россию, становился глубоко верующим христианином. Он превозмог себя и согласился с рекомендациями о назначении Михаила Илларионовича.

Он превозмог себя и согласился с рекомендациями о назначении Михаила Илларионовича.

М. И. Кутузов разделял стратегические взгляды своего предшественника на войну с Наполеоном. Кутузов, как и Барклай, не мог по моральным и политическим причинам не дать генерального сражения, не попытаться в решительной битве остановить наступление Наполеона на Москву. Однако Кутузов избрал другие позиции – не Царево-Займище, а Бородино, которое было ближе к подходящим резервам.

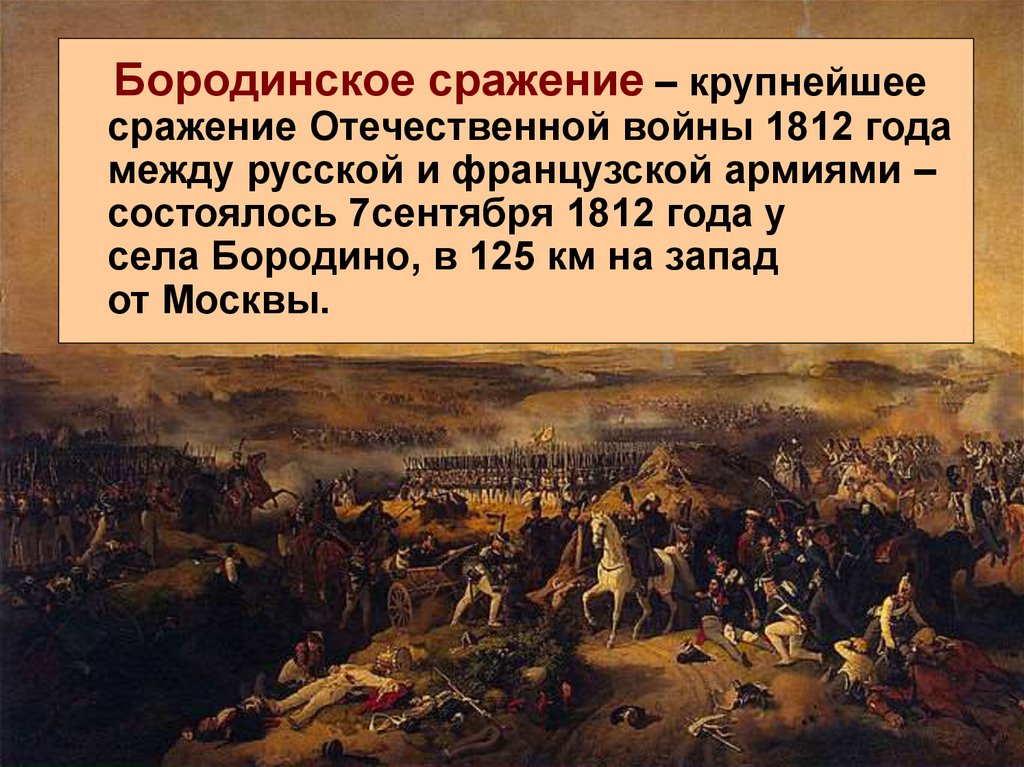

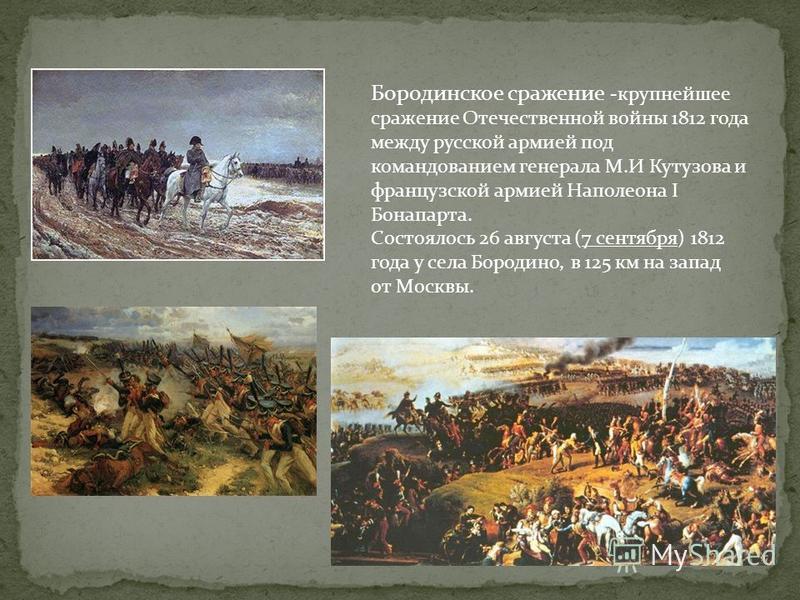

26 августа у села Бородино, что в 120 км от Москвы, состоялось генеральное сражение. Численность Французской армии составляла 134 тысячи солдат и офицеров при 587 орудиях, численность Русской армии – примерно 126 тысяч человек при 640 орудиях. Перед сражением Наполеон в своем приказе обещал богатую добычу и отдых в Москве, а русские солдаты и офицеры одевали чистые одежды, исповедовались и причащались, был отслужен молебен и перед войсками пронесли чудотворную Смоленскую икону Божией Матери. Кутузов преклонил перед ней колени и молился.

Инициатива в сражении принадлежала Наполеону. Он потеснил левое крыло и центр русских. Впрочем, ни прорвать позиции, ни уничтожить противника Наполеону не удалось и пришлось отойти на исходные позиции. В этом смысле сражение закончилось вничью.

Измотав Французскую армию, М. И. Кутузов собирался атаковать 27 августа и верил в победу. Уверенность в победе утверждалась у Бородино. Но к ночи пришли данные о потерях. Русские потеряли до 46 тысяч человек, включая 29 генералов, и был смертельно ранен героически сражавшийся князь Петр Иванович Багратион. Героически сражался и военный министр Михаил Богданович Барклай-де-Толли, под которым убито и ранено пять лошадей. Французы потеряли, по их данным, более 28 тысяч человек, а по русским сведениям, до 58 тысяч человек, включая 49 генералов. И в ночь на 27 августа, учитывая большие потери, Кутузов принял решение об отступлении к Москве, у которой собирался дать сражение для защиты первопрестольной.

М. И. Кутузов писал Императору: «Сей день пребудет вечным памятником мужества и отличной храбрости российских воинов, где вся пехота, кавалерия и артиллерия дрались отчаянно. Желание всякого было умереть на месте и не уступить неприятелю». А Наполеон признал: «Из всех моих сражений самое ужасное то, которое я дал под Москвой. Французы в нем показали себя достойными одержать победу, а русские стяжали право быть непобедимыми».

Желание всякого было умереть на месте и не уступить неприятелю». А Наполеон признал: «Из всех моих сражений самое ужасное то, которое я дал под Москвой. Французы в нем показали себя достойными одержать победу, а русские стяжали право быть непобедимыми».

К вечеру 2 сентября 1812 г. он въехал в зияющую молчанием Москву. Уже в тот же день французы стали грабить магазины и мародерствовать, и в ночь на 3 сентября начали гореть ограбленные магазины, а внезапно налетевший штормовой ветер распространял огонь от одного деревянного дома к другому. Магазины грабили и люмпены, не ушедшие из города. Ряд магазинов был сожжен по приказу Кутузова.

Согласно воспоминаниям оставшихся русских, имели место как поджоги своих домов отдельными москвичами из патриотических соображений, так и поджоги домов озверевшими завоевателями. К тому же вражеские солдаты разжигали костры рядом с деревянными домами и пьянствовали, насильничали, стреляли из орудий по домам. При происходившем разбое, устроенном «цивилизованными французами», Москва не могла не сгореть на две трети. Сгорели провиантские склады и 6500 домов! Наполеон почти сразу покинул Кремль, окутанный едким дымом.

Сгорели провиантские склады и 6500 домов! Наполеон почти сразу покинул Кремль, окутанный едким дымом.

Между тем М. И. Кутузов предпринял стратегический Тарутинский маневр, красоту и смелость которого особенно способны оценить те, кто любят шахматы и получают удовольствие от виртуозной позиционной схватки. Когда я задаю студентам вопрос: где бы вы разместили Русскую армию, все отвечают – между Москвой и Петербургом, чтобы прикрыть столицу. Однако гений Кутузова разместил ее у села Тарутино, в 80 километрах к югу от Москвы! Путь на северо-запад открыт…

И Наполеон анализировал в своем штабе план похода на Петербург. Но до него свыше 700 километров по плохим дорогам. Уже наступила осень, начались дожди и надвигалась северная зима, а французское войско не получило обещанный отдых, не залечило раны в опустевшей, сгоревшей и разоренной Москве. К тому же французские коммуникации и так растянулись на тысячи километров и уязвимы, ведь с тыла угрожает армия Кутузова, солдаты и офицеры которой залечивали раны на родной земле и снабжались всем необходимым. В том числе к Кутузову подошли свежие пополнения. Армия восстановилась с 85 до 120 тысяч солдат и офицеров плюс 200 тысяч ополченцев.

В том числе к Кутузову подошли свежие пополнения. Армия восстановилась с 85 до 120 тысяч солдат и офицеров плюс 200 тысяч ополченцев.

Первопрестольная оказалась западней для Наполеона. Его оккупационная армия разлагалась на глазах. Все острее не хватало фуража французской коннице, нарастал падеж лошадей. А впереди тяготы зимы на холодном и голодном пепелище. И Наполеон несколько раз предлагал мир Императору Александру I. Наполеон был готов на любые условия при сохранении его «чести». Однако Александр I и Кутузов отклоняли все предложения.

Когда находившийся в Петербурге Император Александр I узнал о сдаче Москвы, у него брызнули слезы, но он продолжил поддерживать Кутузова. Император говорил: «Пожар Москвы осветил мою душу, и суд Божий на ледяных полях наполнил мое сердце теплотою веры, какой я до сих пор не ощущал. Тогда я познал Бога. Во мне созрела твердая решимость посвятить себя и свое царствование Его имени и славе».

На Александра I оказывали давление влиятельные царедворцы и родственники, уговаривая заключить мир с самим Наполеоном, но Александр готовился к сражению за Петербург, если Бонапарт ринется в такой поход. Причем русский император считал возможным, что проиграет сражение и придется оставить столицу. Тогда столицу планировалось перенести в Петрозаводск. А в случае, если не удастся отстоять и его, то столицу собирались перенести в Архангельск… Как с таким главой государства не одолеть Наполеона?!

Причем русский император считал возможным, что проиграет сражение и придется оставить столицу. Тогда столицу планировалось перенести в Петрозаводск. А в случае, если не удастся отстоять и его, то столицу собирались перенести в Архангельск… Как с таким главой государства не одолеть Наполеона?!

7 октября 110-тысячная армия Наполеона с огромным обозом награбленного покинула первопрестольную с намерением перезимовать в междуречье Западной Двины, Днепра и Березины и продолжить войну в 1813 г. Однако покинув Москву с ослабленной армией, Наполеон не решился атаковать укрепленные позиции Кутузова под Тарутино и двинулся на Калугу, где располагались продовольственные склады Русской армии.

Тогда Кутузов перебросил свою армию и преградил путь французам под Малоярославцем, где 12 октября разыгралось яростное сражение. Малоярославец восемь раз переходил из рук в руки, и в конце концов Кутузов отошел на укрепленную позицию за городом, продолжая заслонять путь на Калугу. Кутузов был готов продолжить сражение, но Наполеон потерял 5000 человек (против 3000 русских) и не решился на очередной кровавый штурм, так как уже уступал в кавалерии, артиллерии и числе боеспособных солдат и офицеров (70 тысяч французов против более 100 тысяч русских). Захват Малоярославца, как и захват Москвы, оказался напрасным. Наполеон отступил на им же разоренную Смоленскую дорогу. С этого момента военная инициатива перешла к русским.

Захват Малоярославца, как и захват Москвы, оказался напрасным. Наполеон отступил на им же разоренную Смоленскую дорогу. С этого момента военная инициатива перешла к русским.

М. И. Кутузов стремился беречь своих солдат и офицеров и уничтожал противника по частям. Он организовал параллельное преследование Наполеона: со всех сторон растянувшиеся французские колонны подвергались непрерывным атакам казаков, партизан и авангарда Русской армии. А в ноябре ударили русские морозы. Не имея фуража на разграбленной Смоленской дороге и теряя лошадей, французы бросали артиллерию.

14–16 ноября Наполеону удалось перехитрить наших генералов Чичагова и Витгенштейна и переправиться через реку Березину, у которой Кутузов собирался разгромить французов. Наполеон избежал окружения, вырвался и продолжил отступление. Он сумел избежать совершенного поражения в сражении и попадания в плен, но понес огромные потери, и его армия перестала существовать как боеспособная организованная сила. 23 ноября в Сморгони Наполеон бросил остатки своих войск на произвол судьбы и тайно ускакал в Париж.

А 29 ноября Русская армия во главе с Кутузовым вошла в Вильно. К середине декабря завершилось освобождение России от французских захватчиков. И 25 декабря 1812 г. Император Александр I подписал Манифест «О принесении Господу Богу благодарения за освобождение России от нашествия неприятельского». В Манифесте говорилось: «Зрелище погибели войск его [Наполеона] невероятно! Едва можно собственным глазам своим поверить. Кто мог сие сделать? Не отнимая достойной славы ни у Главнокомандующего над войсками Нашими знаменитого полководца, принесшего бессмертные Отечеству заслуги; ни у других искусных и мужественных вождей и военачальников, ознаменовавших себя рвением и усердием; ни вообще у сего храброго Нашего воинства, можем сказать, что содеянное ими есть превыше сил человеческих. Итак, да познаем в великом деле сем промысел Божий».

Именно 25 декабря, в Рождество Христово, по решению Императора Александра I стали праздновать «избавление Русской Православной Церкви и Державы Российской от нашествия французов в 1812 году» (так назывался этот патриотический праздник). И его отмечали с 1814 по 1916 г. Однако Ленин перестал праздновать победу в войне 1812 г.

И его отмечали с 1814 по 1916 г. Однако Ленин перестал праздновать победу в войне 1812 г.

В России ранее непобедимый Наполеон потерял полумиллионную армию, а русские потери составили 200 тысяч человек. Не числом, а героизмом русских солдат и офице-Ров, сражавшихся не хуже французских, героизмом москви-Чей, не пожелавших жить под оккупантами, героизмом кре-Стьян, ответивших партизанской войной на мародерство захватчиков, стратегическим гением Александра I, Кутузова и Барклая-де-Толли, превзошедшим полководческий гений Наполеона, обусловлена всенародная победа в Великой Отечественной войне 1812 года. Россия совершила то, что могла совершить только Россия – сокрушить несокрушимого, в чем проявилась ее мистическая, духовно-нравственная и историческая миссия во всемирной истории. Такая победа была богоугодной!

Библиографический список

1. Богданович М. И. История Отечественной войны 1812 года по достоверным источникам. Т. 1–3. – Санкт-Петербург, 1859–1860.

2. Шильдер Н. К. Император Александр I. Его жизнь и царствование. Т. 1–4. – Санкт-Петербург, 1904–1905.

3. Тарле Е. В. Нашествие Наполеона на Россию. 1812 год. – Москва, 1938.

4. Бескровный Л. Г. Отечественная война 1812 года. – Москва, 1962.

5. Народное ополчение в Отечественной войне 1812 года. – Москва, 1962.

6. Тотфалушин В. П. М. Б. Барклай-де-Толли в Отечественной войне 1812 года. – Саратов, 1991.

7. Троицкий Н. А. Александр I и Наполеон. – Москва, 1994.

8. Сахаров А. Н. Александр I. – Москва, 1998.

9. Троицкий Н. А. Фельдмаршал М. И. Кутузов: легенда и реальность. – Саратов, 1998.

10. Анисимов Е. В. Генерал Багратион. Жизнь и война. – Москва, 2009.

11. Земцов В. Н., Попов А. И. Бородино. – Москва, 2010.

12. Земцов В. Н. 1812 год. Пожар Москвы. – Москва, 2010.

13. Отечественная война 1812 года: Биографический словарь. – Москва, 2011.

14. Вандаль А. Наполеон и Александр. Т. 1–3 / пер. с франц. – Ростов н/Д, 1995.

Вандаль А. Наполеон и Александр. Т. 1–3 / пер. с франц. – Ростов н/Д, 1995.

15. Клаузевиц К. 1812 год / пер. с нем. – Москва, 2004.

История: Наука и техника: Lenta.ru

Одно из самых значимых событий русской истории — Отечественная война 1812 года. Собирался ли Александр I незадолго до нее напасть на Наполеона? Какое отношение к французскому нашествию в Россию имела война США с Великобританией? Кто на самом деле победил в Бородинской битве и потом сжег Москву? Почему именно Отечественная война 1812 года породила русскую нацию и чем вредны квазиисторические сочинения модного публициста Понасенкова? Обо всем этом «Ленте.ру» рассказал доктор исторических наук, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Владимир Лапин.

Гроза двенадцатого года

«Лента.ру»: В советских учебниках истории писали, что Наполеон вторгся в Россию для ее порабощения и расчленения. Теперь часто можно услышать, что война 1812 года была спровоцирована политикой Александра I, постоянно нарушавшего условия Тильзитского мира.

Владимир Лапин: Оба этих полярных утверждения совершенно неверны. Завоевать и расчленить Россию Наполеон совсем не собирался — он был трезвомыслящим политиком и полководцем, понимающим нереальность такой задачи. Поэтому ни о какой угрозе нашей государственности тогда и речи не шло.

Владимир Лапин

Если рассуждать гипотетически, даже в случае поражения в войне Россия могла потерять лишь завоеванную в 1809 году Финляндию и западные губернии, полученные после разделов Польши в конце XVIII века. Можно еще предположить, что в таком случае в Закавказье вновь попытались бы взять реванш Турция и Персия — давние союзники Франции. С ними Россия воевала несколько лет одновременно, с первой из них она заключила мирный договор за месяц до вторжения Наполеона, со второй — уже в следующем 1813 году. В любом случае утрата своих коренных территорий в 1812 году Российской империи совершенно не грозила.

Это правда, что осенью 1811 года Александр I сам собирался начать войну с Францией, вторгнувшись на территорию Великого герцогства Варшавского?

Да, такие планы существовали. Но и война Четвертой коалиции 1806-1807 годов во многом была вызвана желанием русского императора в коалиции с Пруссией прогнать французов за Рейн. Однако в конце 1811 года прусский король Фридрих Вильгельм III, помня о прошлых поражениях, не решился выступить против Наполеона. Без участия европейских союзников новая война теряла всякий смысл, поэтому от похода в Польшу пришлось отказаться.

Но и война Четвертой коалиции 1806-1807 годов во многом была вызвана желанием русского императора в коалиции с Пруссией прогнать французов за Рейн. Однако в конце 1811 года прусский король Фридрих Вильгельм III, помня о прошлых поражениях, не решился выступить против Наполеона. Без участия европейских союзников новая война теряла всякий смысл, поэтому от похода в Польшу пришлось отказаться.

На самом деле совершенно неважно, кто первым хотел начать войну. Военный конфликт России и Франции в 1812 году стал закономерным развитием затяжного противоборства между двумя державами

Не будем забывать, что впервые они столкнулись еще в 1793 году, когда во время войны Первой коалиции русский флот отправился к французским берегам. В 1798 году во время войны Второй коалиции черноморская эскадра во главе с адмиралом Федором Ушаковым действовала против французов в Восточном Средиземноморье. В 1799 году русские войска противостояли им в Западной Европе — экспедиционный корпус под командованием Александра Суворова сражался в Италии и Швейцарии, а корпус генерала Германа неудачно воевал в Голландии.

Новые столкновения России и Франции произошли уже в начале XIX века. В 1805 году, во время войны Третьей коалиции, русские войска потерпели поражение при Аустерлице, а разгром при Фридланде в 1807 году вынудил Александра I заключить с Францией унизительный и невыгодный для нашей страны Тильзитский мир.

Но даже после этого Наполеон понимал, что на востоке Европы существует огромная и потенциально опасная империя с сильной армией и мощным флотом. Поэтому новая война между Россией и Францией была лишь вопросом времени, и обе стороны к ней активно готовились.

То есть вторжение Наполеона не стало для России громом среди ясного неба, подобно ситуации 22 июня 1941 года?

Конечно, нет. Такое представление у нас идет, как мне думается, от фильма «Гусарская баллада», главных героев которого неожиданное известие о начавшейся войне настигает посреди бала. На самом деле в русской армии не просто готовились к столкновению с Наполеоном, а с нетерпением его ждали.

Неизвестный художник «Переправа наполеоновской армии через Неман»

Изображение: Wikipedia

Офицерам и генералам не терпелось отомстить французам за унижения Аустерлица и Фридланда, за бессмысленную и позорную войну с Австрией в 1809 году, в которую Наполеон втянул Россию против ее недавнего союзника, за непопулярную войну со Швецией, тоже ставшую следствием Тильзитского мира.

День Бородина

Чего на самом деле добивался Наполеон, перейдя Неман в июне 1812 года?

Далеко идущих планов у него не было. Он намеревался быстро разгромить русскую армию в генеральном сражении недалеко от границы и принудить Александра I на своих условиях подписать новый мирный договор. Наполеон надеялся надолго нейтрализовать Россию, чтобы она не мешала ему добить Англию и полностью подчинить себе Европу. Но французскому императору и в страшном сне не могло присниться, что его огромной армии придется наступать до самой Москвы.

Справедливы ли упреки, что Россия не соблюдала континентальную блокаду Англии, к которой она была вынуждена присоединиться после Тильзитского мира?

Россия в целом ее соблюдала. Другое дело, что разрыв торговых отношений с Англией наносил огромный ущерб нашей экономике, поэтому многие российские помещики и купцы, терпя колоссальные убытки и стараясь избежать окончательного разорения, находили какие-то лазейки, чтобы нарушить континентальную блокаду. Это очень похоже на нынешнюю ситуацию с западными санкциями и нашими антисанкциями, которые сейчас тоже пытаются обойти всеми доступными способами.

Это очень похоже на нынешнюю ситуацию с западными санкциями и нашими антисанкциями, которые сейчас тоже пытаются обойти всеми доступными способами.

За несколько дней до вторжения Наполеона в Россию, 18 июня 1812 года, США объявили войну Англии, злейшему врагу Франции. Если ли связь между двумя этими событиями?

Отвечу вам каламбуром: связи нет, потому что тогда не было связи.

То есть?

До появления телеграфа информация о событиях распространялась по миру очень медленно. Пакетботы из Нового Света в Европу в то время шли около месяца, поэтому Наполеон узнал о начавшейся англо-американской войне, когда уже был в Смоленске.

Материалы по теме:

Вообще, это очень забавный исторический курьез. Американцы надеялись, что Британия по рукам и ногам связана борьбой с Наполеоном. Если бы они знали о французском вторжении в Россию, вряд ли решились бы на войну с англичанами. И тогда наверняка Вашингтон вместе с Белым домом не сгорел бы, и слова у национального гимна США были бы иными.

Кстати, между этими двумя войнами много общего. В США конфликт с Британией именуют войной 1812 года (War of 1812), или Второй войной за независимость; у нас конфликт с Францией называют Отечественной войной 1812 года. У них сгорел Вашингтон, у нас — Москва. В обеих наших странах война вызвала небывалый патриотический подъем, способствовала росту национального самосознания.

Как вы считаете, кто на самом деле победил в Бородинской битве, которую во Франции называют Москворецкой битвой? Ведь еще Лев Толстой в «Войне и мире» указывал, что поле сражения осталось за французами.

Этот спор как начался вечером после завершения сражения, так до сих пор и продолжается. Мы считаем Бородино днем славы русского оружия, а французы уверены в своей победе. Мне эта дискуссия представляется совершенно бессмысленной, поскольку у обеих сторон есть свои резоны. Вопрос лишь в том, под каким углом зрения оценивать итоги Бородинской битвы.

Материалы по теме:

Если подходить строго формально, следуя тогдашним правилам ведения войны, то однозначно победили французы. Действительно, поле битвы осталось за ними, а русские войска не только отступили, но и сдали Москву. Но если смотреть на Бородино с точки зрения общей картины, то это, безусловно, был большой успех русской армии. Ожесточенное и кровопролитное сражение сильно подкосило французскую армию, оказав существенное влияние на ее боеспособность и в конечном итоге — на исход всей войны.

Действительно, поле битвы осталось за ними, а русские войска не только отступили, но и сдали Москву. Но если смотреть на Бородино с точки зрения общей картины, то это, безусловно, был большой успех русской армии. Ожесточенное и кровопролитное сражение сильно подкосило французскую армию, оказав существенное влияние на ее боеспособность и в конечном итоге — на исход всей войны.

Кстати, французская историография не очень охотно вспоминает о русской кампании Наполеона в 1812 году. Это вполне объяснимо.

Французы хоть и считают себя победителями битвы при Бородине, но они не могут отрицать, что войну-то они потом все равно проиграли

Вспоминать о своих поражениях не любит никто, поэтому и у нас сражения при Аустерлице и Фридланде почти забыты, не говоря уже о Голландской экспедиции 1799 года.

Вы лично кого считаете истинным победителем Бородинского сражения?

Меня этот вопрос не особенно волнует. С одной стороны, русские отступили и оставили Москву, которая после вступления в нее вражеских войск сгорела. С другой стороны, взятие Москвы имело для французов тяжелые психологические последствия. Ведь они не выполнили свою главную задачу — окончательно разгромить русскую армию.

С другой стороны, взятие Москвы имело для французов тяжелые психологические последствия. Ведь они не выполнили свою главную задачу — окончательно разгромить русскую армию.

Наши войска хоть и понесли тяжелые потери, но сохранили боеспособность. Однако всякая безрезультатная победа деморализует солдат и офицеров гораздо больше, чем поражение. Как показали дальнейшие события, пребывание в Москве не самым лучшим образом сказалось на морально-боевом состоянии французской армии.

Кто сжег Москву

Это правда, что после Бородинского сражения сначала в Можайске, а потом и в горящей Москве были брошены на произвол судьбы десятки тысяч русских раненых?

Я бы аккуратнее говорил о числительных. Точные данные о потерях теперь уже никто не назовет. В литературе встречаются разные цифры, но ко всем ним надо относиться осторожно.

Одних раненых, которые после Бородинского сражения не могли самостоятельно передвигаться, оставили в ближнем тылу, в районе Можайска, других успели отправить в Москву. Но потом при уходе из города их не успели эвакуировать. В результате большинство оставленных там раненых (как минимум несколько тысяч человек) погибли во время московского пожара.

Но потом при уходе из города их не успели эвакуировать. В результате большинство оставленных там раненых (как минимум несколько тысяч человек) погибли во время московского пожара.

Но почему командование и городские власти так и не вывезли их?

Потому что в Москве перед приходом в нее французов царили хаос и неразбериха. Вплоть до самого последнего момента власти заверяли жителей, что ни при каких обстоятельствах город не сдадут. Поэтому никакие эвакуационные меры заранее не планировались. В результате уход из Москвы фактически превратился в бегство.

Василий Верещагин «Наполеон на Поклонной горе»

Может ли сейчас историческая наука точно сказать, отчего на самом деле в Москве тогда случился пожар? Кто в этом был виноват?

Есть известная русская поговорка: «От копеечной свечи Москва сгорела». Это часть ответа на ваш вопрос. В 90-е годы мне как-то довелось пообщаться со специалистом по пожарной безопасности. Именно он предложил, на мой взгляд, самую убедительную версию о причинах московского пожара 1812 года. По его словам, в тех условиях Москва была просто обречена сгореть.

По его словам, в тех условиях Москва была просто обречена сгореть.

В каких условиях?

Когда огромный и преимущественно деревянный город, в котором приготовление пищи, освещение и отопление происходит с помощью открытого огня, покидает большинство его жителей, причем в спешке и панике, то большой пожар неминуем. Если где-то случилось хоть малейшее возгорание, которое некому тушить, оно моментально превращается в огненный смерч. Лев Толстой в «Войне и мире» тоже на это указывал. К тому же в те дни стояла сухая и ветреная погода, а большинство дорогостоящих средств пожаротушения вывезли из города вместе с остальным ценным имуществом.

Это была главная причина пожара?

Основная, но не единственная. Перед сдачей Москвы по приказу русского командования были подожжены несколько огромных складов оружия и боеприпасов, содержимое которых не успели вывезти. В результате по всему городу возникло как минимум семь крупных очагов пламени.

Тут еще приключилась новая беда. Запасы пороха из Москвы сначала хотели вывезти речным путем, чтобы успеть побыстрее переправить их в тыл. Но когда барки с пороховыми бочками полностью загрузили, вдруг выяснилось, что глубина Москвы-реки (а в те времена она была не только мельче, но примерно втрое ýже, чем сейчас) не позволит им далеко уйти. Пришлось эти барки с порохом сжечь прямо посреди реки.

Но когда барки с пороховыми бочками полностью загрузили, вдруг выяснилось, что глубина Москвы-реки (а в те времена она была не только мельче, но примерно втрое ýже, чем сейчас) не позволит им далеко уйти. Пришлось эти барки с порохом сжечь прямо посреди реки.

Франческо Вендрамини «Великий пожар Москвы 1812 года»

Изображение: Wikipedia

Немало поспособствовали пожару многочисленные асоциальные элементы и выпущенные из тюрем уголовники, принявшиеся мародерствовать в опустевшем городе. Поджоги ради воровства в те времена были весьма распространенной практикой среди городской черни.

Вдобавок одними из последних Москву покидали казаки, имевшие привычку после себя всегда «пускать красного петуха». Наконец, множество непогашенных бивачных (походных) костров перед уходом из города оставили другие русские части. А если прибавить к всему этому многочисленные свидетельства о сознательных поджигателях как среди французов, так и среди русских патриотов, то понятно, почему в таких условиях Москва не могла не сгореть.

Московская жертва

Как вы относитесь к версии, что Москву приказал поджечь ее градоначальник граф Ростопчин?

Это сложная история. Когда в России впервые узнали, что три четверти Москвы выгорели в страшном пожаре, сначала вину за эту катастрофу возложили на французов. Но вскоре пожар стал восприниматься как некое героическое действо, как форма отчаянного сопротивления и высшее проявление патриотизма.

Александр I в рескрипте Ростопчину от 11 (23) ноября 1812 года писал, что «огонь сей будет в роды родов освещать лютость врагов и нашу славу». Теперь пожар считался очищением после бесчестия, нанесенного врагами древней русской столице, что Москва принесла себя в жертву на алтарь победы. Неудивительно, что после этого Ростопчин стал всем доказывать, что именно он приказал сжечь город.

Правда ли, что в течение двух столетий версии о причинах пожара Москвы несколько раз сменялись в зависимости от идеологической целесообразности?

Абсолютно верно. Почти все базовые оценки ключевых событий 1812 года сильно менялись в зависимости от эпохи и господствующих политических установок.

Материалы по теме:

Например, в конце 30-х годов Сталин дал установку советским историкам представить Кутузова великим полководцем. Вскоре в журнале «Исторические записки» появилась статья, где доказывалось, что именно он намеренно сжег Москву. Якобы у Михаила Илларионовича был такой блестящий замысел: отгородиться горящей Москвой от французов как стеной и совершить фланговый маневр. Когда незадолго до смерти Сталина началась холодная война и борьба с «низкопоклонством перед Западом», концепция резко поменялась: в пожаре Москвы вновь обвинили только французов.

Почему в первые годы после окончания Отечественной войны 1812 года в России более значимым событием считался именно московский пожар, а не Бородинское сражение?

В массовом сознании большинства населения Российской империи Бородинское сражение выглядело лишь одной из многих битв, где одна армия сражалась с другой. А вот сожжение древней столицы страны, гибель и поругание многих ее святынь для православных русских людей того времени стало сильнейшим психологическим потрясением. Акценты стали смещаться значительно позже, когда появились историография об Отечественной войне 1812 года и мемуарная литература. Авторами всех этих сочинений в основном были военные, для которых более важными и памятными ее событиями считались боевые действия.

Акценты стали смещаться значительно позже, когда появились историография об Отечественной войне 1812 года и мемуарная литература. Авторами всех этих сочинений в основном были военные, для которых более важными и памятными ее событиями считались боевые действия.

Х.И. Олендорф «Вид на Кремль во время пожара в Москве в сентябре 1812 года»

Именно из-за пожара захват Москвы стал для Наполеона пирровой победой?

Я бы не стал так однозначно утверждать. Наполеон вполне мог перезимовать в городе до весны, несмотря на пожар. Известно, что французы перед уходом из Москвы забрали с собой огромное количество запасов и ценностей. Что характерно, унесли они далеко не все.

Почему тогда Наполеон вскоре покинул Москву?

Он опасался, что Москва окажется для него ловушкой. Наполеон видел, что каждый день бездействия играет на пользу Александру I, что русская армия восстанавливает свои силы гораздо быстрее, чем его изрядно потрепанное воинство. Сидеть и чего-то ждать в чужом разоренном городе было невыносимо для французского императора. Он отчаянно нуждался в новых победах.

Он отчаянно нуждался в новых победах.

C’est la Bérézina

Можно ли уход Наполеона из Москвы считать косвенным признанием своего поражения?

Вряд ли, ведь тогда еще ничего не было ясно. Если оценивать все боевые действия Отечественной войны 1812 года строго формально, то до сражения под Красным военный успех сопутствовал больше французам. Про Бородино я уже говорил, стычка при Тарутине была маловыразительной, в сражении под Малоярославцем уверенную победу тоже одержал Наполеон.

Адольф Ивон «Французские солдаты маршала Нея загнаны в лес в сражении под Красным»

Изображение: Wikipedia

Разве? У нас вроде считается, что под Малоярославцем русская армия преградила ему путь на Украину, и французам пришлось отступать по разоренной Смоленской дороге.

Опять же с какой стороны на это смотреть. Вряд ли кто будет отрицать, что после сражения под Малоярославцем русская армия снова отступила до Полотняного Завода. В той ситуации даже возникла угроза потери Калуги, среди жителей которой, перед чьими глазами стоял пример сгоревшей Москвы, началась паника. И только потом французская армия повернула на Смоленскую дорогу, но без всякого давления на себя со стороны Кутузова. Наполеон рассчитывал дойти до Минска, где находились большие запасы провианта и оружия, и там перезимовать.

И только потом французская армия повернула на Смоленскую дорогу, но без всякого давления на себя со стороны Кутузова. Наполеон рассчитывал дойти до Минска, где находились большие запасы провианта и оружия, и там перезимовать.

Как вы оцениваете сражение при Березине? Кого считать его победителем?

Это тоже зависит от трактовок. Березину, как и Бородино, можно при желании считать как победой, так и поражением каждой из противоборствующих сторон. С одной стороны, сражение при Березине было таким же героическим отступлением после военной неудачи, что и переход Суворова через Альпы. Как и русскому корпусу в Швейцарии в 1799 году, тут Наполеону ценой огромных жертв и усилий удалось выскользнуть из капкана в совершенно, казалось бы, безвыходной для него ситуации, сохранить костяк своей армии и вырваться на оперативный простор.

Если на сражение при Березине смотреть другой оптикой, то оно, безусловно, стало внушительной победой русского оружия. Урон, нанесенный французской армии при переправе через реку, был колоссален. Неслучайно слово «Березина» во французском языке стало нарицательным (C’est la Bérézina) и обозначает тяжелую невосполнимую катастрофу.

Неслучайно слово «Березина» во французском языке стало нарицательным (C’est la Bérézina) и обозначает тяжелую невосполнимую катастрофу.

Но при Березине, как и ранее под Красным, русская армия имела шанс полностью разгромить французов. И тогда война не затянулась бы еще на два долгих года, и удалось бы избежать кровопролитных битв при Дрездене и Лейпциге. Почему Кутузов, Чичагов и Витгенштейн не выполнили приказ Александра I окружить и пленить Наполеона? Почему ему дали уйти?

Отдавать приказы легко, вот только выполнять их сложно. И дело тут даже не в досадных ошибках русского командования, которое не сумело вовремя обнаружить настоящее место переправы противника через Березину. В нашей историографии почему-то любят преуменьшать мощь французской армии в ноябре 1812 года. Принято считать ее деморализованной и голодной толпой оборванцев. На самом деле к тому моменту боеспособность войск Наполеона была еще велика.

Материалы по теме:

Кутузова часто обвиняли в чрезмерной пассивности, что он слишком осторожничал и остерегался вступать с французами в открытые столкновения. Но на то у него имелись свои резоны. Во-первых, в открытых сражениях французы еще могли нанести русским войскам тяжелые потери. Во-вторых, качество рекрутов, спешно набранных осенью 1812 года для пополнения русской армии, оставляло желать лучшего.

Но на то у него имелись свои резоны. Во-первых, в открытых сражениях французы еще могли нанести русским войскам тяжелые потери. Во-вторых, качество рекрутов, спешно набранных осенью 1812 года для пополнения русской армии, оставляло желать лучшего.

Многие полки примерно на 80 процентов состояли из плохо обученных и небоеспособных рекрутов. С таким пополнением бросаться в бой на французов было явной авантюрой. К тому же Кутузов был опытным царедворцем, которому не хотелось понапрасну подвергать риску свой авторитет, с таким трудом восстановленный после сдачи Москвы.

«Генерал Мороз»

Насколько существенен в тех событиях был природно-климатический фактор? Ведь версию про решающую роль «генерала Мороза» мы часто слышали от проигравшей стороны не только в 1812 году, но и в 1941-м.

Природно-климатический фактор имел большое значение, но не в том смысле, как часто пишут в популярной литературе. От холода одинаково страдали все — и французы, и русские. Разница была в том, что одни совершали марш по территории с враждебным населением, а другие — с дружественным.

Адольф Нортен «Отступление Наполеона из Москвы»

Изображение: Wikipedia

В большинстве случаев французские солдаты не решались остановиться на ночлег в окрестных деревнях, потому что это означало почти гарантированную гибель: в своих избах русские «пейзане» могли их поодиночке забить поленьями или поднять на вилы. А наших солдат крестьяне встречали радушно: обогревали, кормили, давали чарку водки и стелили на ночь на печке.

Поэтому наполеоновским солдатам приходилось ночевать на открытом воздухе, согреваясь возле своих бивачных костров, часто отбиваясь от внезапных вылазок казаков и партизан. В результате поутру не все из них просыпались, насмерть замерзнув во сне. И такое случалось не только во время сильных морозов. Я знакомился со специальными исследованиями по гипотермии, где говорилось, что человек (особенно если он голоден, деморализован и плохо одет) начинает замерзать при плюсовой температуре.

Поэтому нельзя говорить, что армию Наполеона погубили лютые морозы

Ее солдаты и офицеры главным образом замерзали от того, что не имели возможности обсушиться и обогреться. Поэтому особенности нашего климата, безусловно, влияли на ход военной кампании 1812 года, но не напрямую, как иногда пишут, а косвенно.

Поэтому особенности нашего климата, безусловно, влияли на ход военной кампании 1812 года, но не напрямую, как иногда пишут, а косвенно.

Англия помогала России в войне с Наполеоном?

Конечно, и весьма активно. Англичане поставляли нам оружие, снабжали деньгами и еще отвлекали силы Наполеона на западе Европы, поддерживая его противников в Испании и Португалии.

Почему именно война 1812 года занимает особое место в нашей истории?

Потому что 1812 год породил русскую нацию. В имперский период нашей истории Отечественная война 1812 года и Бородинское сражение как ее главное событие стали мифом основания — именно на них основывалось русское национальное самосознание.

Материалы по теме:

Не зря Белинский в 40-е годы XIX века указывал, что «Россия больше прожила и дальше шагнула от 1812 года до настоящей минуты, нежели от царствования Петра до 1812 года». Дальше он продолжал, что 1812 год пробудил в России «спящие силы и открыл в ней новые источники сил, сплотил в одну огромную массу косневшие в чувстве разъединенных интересов частные воли, возбудил народное сознание и народную гордость и всем этим способствовал зарождению публичности как началу общественного мнения».

То есть война 1812 года способствовала появлению русского общества и русской интеллигенции?

Несомненно. Не столько даже сама война, сколько память о войне и основанный на ней русский национальный миф.

Роль Отечественной войны 1812 года для дореволюционной России сравнима разве что со значением Великой Отечественной войны 1941-1945 годов для позднего Советского Союза и современной Российской Федерации

Между этими двумя Отечественными войнами нашей истории можно найти колоссальное количество параллелей. Это касается и способов интерпретации отдельных событий, и подчеркивания их священного характера, и героизации их участников.

Если выражаться новомодными заумными словами, то коммеморативные практики (набор способов, с помощью которых в обществе закрепляется, сохраняется и передается память о прошлом — прим. «Ленты.ру») Победы во Второй мировой войне в СССР строились на основе опыта Отечественной войны 1812 года?

Совершенно верно. Посыл был такой: мы победили Гитлера точно так же, как наши предки одолели Наполеона. Ведь символическое оформление прошлого играет более значительную роль для массового сознания, чем реальные исторические события. Человек так устроен, что все воспринимает через символы.

Ведь символическое оформление прошлого играет более значительную роль для массового сознания, чем реальные исторические события. Человек так устроен, что все воспринимает через символы.

Фальшивые ноты «маэстро»

Как вы можете объяснить феномен Понасенкова? Почему псевдоисторические опусы этого фрика на тему Отечественной войны 1812 года и наполеоновских войн сейчас стали очень популярными?

По моему мнению, в данном случае мы имеем дело не с явлением научного, академического характера, а с феноменом массовой культуры. Подобные явления возникали и раньше, будут они появляться и в будущем.

Взять хотя бы бешено популярные в 70-80-е годы прошлого века сочинения писателя Валентина Пикуля. Его книги привлекали читательскую аудиторию тем, что по сравнению с обезличенной и схематичной советской историографией в них очень ярко и лихо показаны реальные исторические деятели нашего прошлого. И Пикуль изобразил их как живых людей со своими страстями и эмоциями. Другое дело, что содержание его книг мало соотносилось с настоящими историческими событиями.

Да, я в юности читал Пикуля и помню, какое сильное впечатление на меня произвели некоторые его сюжеты. В «Фаворите» Екатерина II снимает молодого корнета с караула во дворце и тащит в свою постель, а в «Нечистой силе» Александр III тайком от жены, которая его называет Сашкой, убегает в подвал на царскую кухню и в окружении своих поваров пьет там водку из ковша до дна.

Это еще самые безобидные его выдумки, бывали и хуже. Но потом слава Пикуля сошла на нет, и в 90-е годы появилась пресловутая «Новая хронология» академика-математика Фоменко. К сожалению, немало вполне образованных людей восприняли эту псевдонаучную теорию всерьез. Сейчас про Фоменко подзабыли, хотя до сих пор остались фанаты его «учения», но теперь ему на смену пришел Понасенков. Настанет время, и к нему тоже люди утратят интерес.

Материалы по теме:

Проблема в том, что многие современные россияне не привыкли к критическому анализу. Они не хотят самостоятельно думать, искать и разбираться, вырабатывать собственное мнение. Нужен кто-то, кто даст простой и единственно верный ответ на все вопросы. Нужен гуру, непререкаемый авторитет, чьим словам хочется с благоговением внимать. Поэтому персонажи, претендующие на абсолютное знание о том, как все было на самом деле, сейчас очень востребованы.

Нужен кто-то, кто даст простой и единственно верный ответ на все вопросы. Нужен гуру, непререкаемый авторитет, чьим словам хочется с благоговением внимать. Поэтому персонажи, претендующие на абсолютное знание о том, как все было на самом деле, сейчас очень востребованы.

Может, проблема еще и в дефиците гуманитарного знания в нашей стране? За годы советской власти выросло несколько поколений технической интеллигенции, прекрасно разбирающейся в чертежах и формулах, но снисходительно относящейся к гуманитарной сфере. Помните спор физиков и лириков в 60-е годы?

Да, и в этом, безусловно, тоже. А еще в том, что многие не понимают две простые вещи. Во-первых, история — это совокупность словесных образов, созданных на основании других словесных образов. Проще говоря, это события прошлого, описанные словами.

Во-вторых, историки пользуются источниками, которые создавались не для того, чтобы максимально достоверно и объективно отразить произошедшие события, а совсем для других целей, зачастую мелких и сиюминутных. Ни один исторический документ не создавался для будущих историков. Но ученые вынуждены ими пользоваться, рассматривая их критически.

Ни один исторический документ не создавался для будущих историков. Но ученые вынуждены ими пользоваться, рассматривая их критически.

Как бороться с подобными деятелями, которые паразитируют на академической науке?

Думаю, лучше воздержаться от термина «паразитирование». Сумятицу в головы людей авторы так называемых альтернативных вариантов истории действительно вносят.

К сожалению, такие персонажи всегда были, есть и будут. Они являются неотъемлемой частью массовой культуры и современного общества

У меня нет ни рецептов борьбы с ними, ни уверенности в возможности такой борьбы. Она предполагает диалог, а это трудно себе даже представить. Приходится уповать только на просвещение.

Битва при Ватерлоо | Музей национальной армии

Наполеоновские войны

Битва при Ватерлоо произошла 18 июня 1815 года между французской армией Наполеона и коалицией во главе с герцогом Веллингтоном и маршалом Блюхером. Решающая битва своего времени завершила войну, которая бушевала 23 года, положила конец попыткам французов господствовать в Европе и навсегда разрушила имперскую власть Наполеона.

Решающая битва своего времени завершила войну, которая бушевала 23 года, положила конец попыткам французов господствовать в Европе и навсегда разрушила имперскую власть Наполеона.

Оборона Угумона при Ватерлоо, 1815 г.

Оборона Угумона при Ватерлоо, 1815 г.

Начальные ходы

Французский император Наполеон Бонапарт бежал из ссылки в марте 1815 года и вернулся к власти. Он решил перейти в наступление, надеясь одержать быструю победу, которая разорвет на части образовавшуюся против него коалицию европейских армий.

Две армии, пруссаки под предводительством фельдмаршала Гебхарда фон Блюхера и англо-союзные силы под командованием фельдмаршала герцога Веллингтона, собирались в Нидерландах. Вместе они превосходили французов численностью. Таким образом, лучший шанс Наполеона на успех состоял в том, чтобы держать их врозь и победить каждого по отдельности.

Покинув бал герцогини Ричмондской, чтобы сражаться в Катр-Бра, 1815 г.

Пытаясь вбить клин между своими врагами, Наполеон 15 июня переправился через реку Самбру и вступил на территорию нынешней Бельгии. На следующий день основная часть его армии нанесла поражение пруссакам при Линьи и заставила их отступить, потеряв более 20 000 человек. Потери французов были вдвое меньше.

На следующий день основная часть его армии нанесла поражение пруссакам при Линьи и заставила их отступить, потеряв более 20 000 человек. Потери французов были вдвое меньше.

В тот же день Веллингтон отбил отдельную атаку французов на перекрестке у Катр-Бра. Но поражение Пруссии при Линьи означало, что ему также пришлось отступить, иначе он рискует быть обойденным с фланга и сокрушенным. Поражение Пруссии могло бы быть более решающим, если бы плохая работа штаба не привела к тому, что весь французский корпус маршировал туда и обратно между Линьи и Катр-Бра, не атакуя ни одну из сил.

Картина леди Батлер «Рассвет при Ватерлоо» (1895 г.), изображающая серых шотландцев в утро битвы, 1815 г. 1895) с изображением серых шотландцев в утро битвы, 1815

Приобретен при содействии Художественного фонда и Фонда развития НАМ

Отступление к Ватерлоо

Преследуемый основными силами Наполеона, Веллингтон отступил к деревне Ватерлоо. Французы не знали, что пруссаки, хотя и потерпели поражение, все еще были в хорошей форме. Они отступили на север к позиции Веллингтона и смогли поддерживать с ним контакт.

Они отступили на север к позиции Веллингтона и смогли поддерживать с ним контакт.

48-тысячная прусская армия была опытной и профессиональной, состоящей из ветеранов, ополченцев и резервистов. Его сила заключалась в офицерском корпусе, особенно в Генеральном штабе, которому удалось реорганизовать армию и двинуть ее к Ватерлоо в течение 48 часов после поражения при Линьи.

Ободренный обещанием подкрепления, Веллингтон решил стоять и сражаться 18 июня, пока не прибудут пруссаки.

Наполеон при Ватерлоо, 1815 г.

Наполеон при Ватерлоо, 1815 г.

Маленький капрал

Величайшим полководцем французской армии был Наполеон Бонапарт. Императора любили его верные войска, демонизировали его враги, боялись и уважали все.

Его армия состояла из ветеранов, сплотившихся на его стороне после его возвращения из ссылки. Выделив 33 000 человек, чтобы следовать за пруссаками после Линьи, Наполеон имел 72 000 человек и 246 орудий при Ватерлоо.

Веллингтон также признал, что присутствие Наполеона на поле боя имело огромное значение для боевого духа и боевых действий его войск.

Англо-союзная армия насчитывала 68 000 человек и 156 орудий. Мужчины представляли собой смесь неопытных солдат и ветеранов войны на полуострове (1808–1814 гг.). С такой смешанной силой не могло быть и речи о переходе Веллингтона в наступление.

План битвы при Ватерлоо, 1815 г.

План битвы при Ватерлоо, 1815 г.

Позиции

Веллингтон выстроил свою армию вдоль хребта горы Сен-Жан. Используя тактику, которую он усовершенствовал во время войны на полуострове, он расположил большую часть своих сил за хребтом, чтобы они были вне поля зрения противника и укрывались от артиллерийского огня. Остальная часть его армии охраняла три аванпоста перед хребтом.

К западу стоял замок Угумон, в котором Веллингтон разместил гарнизон из британских гвардейцев и немецкой легкой пехоты. В центре находилась ферма Ла-Э-Сент, которую защищали немцы и британские стрелки. На восточном конце хребта находилась деревушка Папелотта, занятая немецкими войсками герцогства Нассау.

План Наполеона был прост. Он проведет отвлекающую атаку против Угумона. Затем, как только Веллингтон отправит туда подкрепление, начнется главная атака против основной части англо-союзной армии.

Атака британских площадей у Ватерлоо, 1815

Атака британских площадей у Ватерлоо, 1815

Начало битвы

В 11:30, после мощного артиллерийского обстрела — частично сведенного на нет позицией Веллингтона и влажной землей — Наполеон начал свою отвлекающую атаку против Hougoumont.

Французы расчищали лес перед замком, но были сбиты при выходе из укрытия. Небольшой группе удалось прорваться через северные ворота, которые были оставлены открытыми для облегчения пополнения запасов. Но защитникам удалось закрыть ворота и убить их. Замок оставался в руках британцев весь день.

Через два часа французы атаковали левый центр союзников. Они оттеснили голландцев-бельгийцев. Но когда они достигли вершины хребта, их остановила британская пехота, а затем контратаковала британская тяжелая кавалерия.

Кавалерия разгромила французскую пехоту, но зашла слишком далеко. Затем они были контратакованы французской кавалерией и разрублены на куски.

Штандарт орла

Штандарт французского орла был захвачен во время боя. Это был один из почти 100 экземпляров, подаренных Наполеоном своей армии в 1815 году.0003

Во время атаки британской тяжелой кавалерии капитан Александр Кеннеди Кларк убил французского солдата, несущего штандарт, и капрал Фрэнсис Стайлз забрал его. Хотя они оспаривали роль друг друга в его поимке, позже оба были признаны.

Узнать больше Объекты Ватерлоо

Французский орел, захваченный Александром Кеннеди Кларком при Ватерлоо, 1815 г.

Прибытие пруссаков

К полудню известие о прибытии пруссаков вынудило Наполеона выстроить линию обороны справа от себя. Вскоре после этого, полагая, что союзники отступают, французская кавалерия атаковала пехоту правого центра Веллингтона, которая построилась каре.

Хотя в атаку было брошено больше кавалерии, сырая земля мешала французам. Они не смогли произвести впечатление на британские площади, которые устояли, несмотря на потери от артиллерийского огня.

Тем временем пруссаки продолжали прибывать справа от Наполеона, вынуждая его отводить дополнительные войска, чтобы стабилизировать ситуацию. Около 18:00 французы захватили Ла-Э-Сент, сильно ослабив позиции Веллингтона.

Под испепеляющим огнем центр Веллингтона начал разрушаться. Французский командующий маршал Ней призвал подкрепление, чтобы усилить свое преимущество. Но Наполеон решил сначала послать войска, чтобы отбить у пруссаков деревню Плансенуа. Это дало Веллингтону время укрепить свои позиции.

Медвежья шкура французской имперской гвардии, ок. 1805 г.

Окровавленная куртка лейтенанта Генри Андерсона, который был ранен во время последнего отпора имперской гвардии

Поражение имперской гвардии , Наполеон выпустил свои лучшие войска, Имперскую гвардию.

Они поднялись по хребту между Угумоном и Ла-Э-Сент, но решили атаковать там, где Веллингтон был сильнее всего. Под иссушающим огнем британских гвардейцев и легкой пехоты Имперская гвардия остановилась, дрогнула и, наконец, сломалась.

Они поднялись по хребту между Угумоном и Ла-Э-Сент, но решили атаковать там, где Веллингтон был сильнее всего. Под иссушающим огнем британских гвардейцев и легкой пехоты Имперская гвардия остановилась, дрогнула и, наконец, сломалась.Их поражение заставило остальных французов впасть в панику и в конце концов отступить. Это продолжалось всю ночь, французов преследовала прусская кавалерия. Наполеон потерял почти 40 000 человек убитыми, ранеными или взятыми в плен. Союзники потеряли 22 000 человек.

Наполеон потерпел поражение. Он говорил о продолжении борьбы, но был вынужден отречься от престола, когда 7 июля союзники вошли в Париж. Остаток своей жизни он провел в изгнании на острове Святой Елены в Южной Атлантике.

«Мое сердце разбито ужасной потерей моих старых друзей и товарищей и моих бедных солдат. Поверь мне, ничто, кроме проигранной битвы, не может быть и вполовину так меланхолично, как выигранная битва.

Герцог Веллингтон , 1815 г.

Герцог Веллингтон при Ватерлоо, 1815 г.

Герцог Веллингтон при Ватерлоо, 1815 г.

15 июня 1815 г.

Армия Наполеона вторгается в Бельгию силы под командованием герцога Веллингтона.

16 июня

Сражения при Линьи и Катр-Бра

Армия Веллингтона сдерживает французов у Катр-Бра. Но основная французская армия наносит поражение пруссакам при Линьи. Пруссаки отступают.

17 июня 1815

Отступление к Ватерлоо

Отступление пруссаков вынуждает Веллингтона отступить. Он падает обратно на хребет недалеко от деревни Ватерлоо. Веллингтон планирует сражаться там, пока пруссаки не придут ему на помощь.

18 июня 1815

Битва при Ватерлоо

Армия Веллингтона отбивает серию атак французов. Приход пруссаков завершает поражение Наполеона.

7 июля 1815

Париж оккупирован

Победившие союзники входят в Париж. Наполеон сдается англичанам и сослан на остров Святой Елены.

Удар

Герцога Веллингтона встретили как героя по возвращении в Британию. Он был осыпан другими почестями, в конце концов став премьер-министром в 1828 году, а затем снова в 1834 году.

Ватерлоо положило конец войнам, сотрясавшим Европу со времен Французской революции (1789–1799). Это также положило конец попыткам Франции, будь то при Людовике XIV или Наполеоне, доминировать на континенте.

Ватерлоо положило начало всеобщему европейскому миру, который, за исключением краткого перерыва в Крымской войне (1854-56 гг.), продлился до 1914 г. В последующие годы после 1815 г. Франция и Великобритания сблизились, сражаясь как партнеры в Крыму. и оставшиеся союзники через две мировые войны.

Хирургическая пила и перчатка, использовавшиеся для ампутации ноги лорда Аксбриджа, 1815 г.

Хирургическая пила и перчатка, использовавшиеся для ампутации ноги лорда Аксбриджа, 1815 г.

Легендарная конечность

Экскурсии по полям сражений при Ватерлоо начались сразу после кампании и продолжаются по сей день.

Среди достопримечательностей Львиная гора. Король Нидерландов Вильгельм I построил его в 1820 году на том месте, где, по его мнению, был ранен его сын, принц Оранский.

Курган, видимый на много миль вокруг, возвышается над местностью. Многие другие мемориалы усеивают окружающий ландшафт.

Другой памятник, которого больше нет, принадлежал генералу Генри Пэджету, лорду Аксбриджу. Он возглавил серию кавалерийских атак в бою, но был ранен в правую ногу одним из последних пушечных выстрелов дня.

Граф Аксбридж, c1815

Аксбридж: «Ей-богу, сэр, я потерял ногу!»Веллингтон: «Ей-богу, сэр, вы потеряли!»

Обмен между лордом Аксбриджем и герцогом Веллингтоном при Ватерлоо , 1815 г.

Аксбридж был доставлен обратно в свою штаб-квартиру, фермерский дом в деревне Ватерлоо, где хирурги ампутировали конечность. Сообщается, что он сохранял спокойствие на протяжении всей болезненной процедуры, по-видимому, даже спрашивая: «Кто не лишится ноги из-за такой победы?»

После операции владелец фермы, мсье Пэрис, спросил, можно ли ему оставить ногу. Он похоронил его в своем саду и создал святыню с надгробием. Могила ноги Аксбриджа стала популярной туристической достопримечательностью и принесла мсье Пэрис и его потомкам неплохой доход!

Он похоронил его в своем саду и создал святыню с надгробием. Могила ноги Аксбриджа стала популярной туристической достопримечательностью и принесла мсье Пэрис и его потомкам неплохой доход!

Станция метро Ватерлоо, Лондон

Станция метро Ватерлоо, Лондон

Наследие

По всей Великобритании и Содружеству Ватерлоо упоминается в названиях улиц, железнодорожных станций, мостов и парков.

Само название «Ватерлоо» вошло в английский словарь. Говорят, что человек, потерпевший поражение после череды успехов, «встретил свое Ватерлоо».

На этой фразе была основана победная песня поп-группы Abba на Евровидении 1974 года. Песня о девушке, которая должна уступить требованиям своего завоевателя, как Наполеон в битве при Ватерлоо.

Ватерлоо — я потерпел поражение, ты выиграл войну

Ватерлоо — обещаю любить тебя вечно

Ватерлоо — я не смог бы сбежать, даже если бы захотел

Ватерлоо — зная, что моя судьба — быть с тобой

Ватерлоо — наконец-то столкнуться с моим Ватерлоо

‘Ватерлоо’ от Abba , 1974 г.

Наполеоновские войны Европа 1800-е годы Ватерлоо Великие битвы

Падение, 1812–1815 гг. | Наполеон: очень краткое введение

Фильтр поиска панели навигации Oxford AcademicНаполеон: очень краткое введениеОчень краткое введениеБиографические исследованияЕвропейская историяСовременная история (1700–1945 гг.)Война до 20-го векаКнигиЖурналы Термин поиска мобильного микросайта

Закрыть

Фильтр поиска панели навигации

Оксфордский академический Наполеон: очень краткое введениеОчень краткое введениеБиографические исследованияЕвропейская историяСовременная история (1700–1919 гг.

Расширенный поиск

Иконка Цитировать Цитировать

Разрешения

- Делиться

- Твиттер

- Подробнее

CITE

Bell, David A.,

‘Падение, 1812–1815’

,

Наполеон: очень короткое введение

, очень короткие вступления

(

, Нью -Йорк,

2018;

(

, Нью -Йорк,

2018;

;Oxford Academic

, 25 октября 2018 г.

), https://doi.org/10.1093/actrade/9780199321667.003.0006,

, по состоянию на 9 ноября 2022 г.

Выберите формат Выберите format.ris (Mendeley, Papers, Zotero).enw (EndNote).bibtex (BibTex).txt (Medlars, RefWorks)

Закрыть

Фильтр поиска панели навигации Оксфордский академический Наполеон: очень краткое введениеОчень краткое введениеБиографические исследованияЕвропейская историяСовременная история (1700–1919 гг.)45) Журналы о войне до 20-го века Термин поиска мобильного микросайта

Закрыть

Фильтр поиска панели навигации

Oxford AcademicНаполеон: очень краткое введениеОчень краткое введениеБиографические исследованияЕвропейская историяСовременная история (1700–1945 гг.

Advanced Search

Abstract

«Падение 1812–1815 гг.» описывает катастрофическую попытку Наполеона уничтожить российскую армию в 1812 г. Несмотря на неудачу в последней войне с Россией, Наполеон по-прежнему контролировал обширные территории с непревзойденными человеческими ресурсами. Кампании 1813 года, которые Наполеон вел в Германии против Шестой коалиции, едва не изменили его судьбу. Но почему Наполеон и союзники не помирились? В 1814 году союзники вошли во Францию, вынудив Наполеона отречься от престола. Он удалился на Эльбу и был заменен претендентом на титул Бурбона Людовиком XVIII. Менее чем через год Наполеон вернулся, чтобы захватить власть во второй раз. Только после его поражения при Ватерлоо в июне 1815 года лордом Веллингтоном его падение от власти стало постоянным.

Ключевые слова: Александр I, Карл XII, Эльба, Наполеоновские войны, Вольтер, Битва при Ватерлоо

Предмет

Войны до ХХ векаЕвропейская историяБиографические исследованияСовременная история (1700–1945)

Серия

Очень краткое введение

В настоящее время у вас нет доступа к этой главе.

Войти

Получить помощь с доступом

Получить помощь с доступом

Доступ для учреждений

Доступ к контенту в Oxford Academic часто предоставляется посредством институциональных подписок и покупок. Если вы являетесь членом учреждения с активной учетной записью, вы можете получить доступ к контенту одним из следующих способов:

Доступ на основе IP

Как правило, доступ предоставляется через институциональную сеть к диапазону IP-адресов. Эта аутентификация происходит автоматически, и невозможно выйти из учетной записи с IP-аутентификацией.

Войдите через свое учреждение

Выберите этот вариант, чтобы получить удаленный доступ за пределами вашего учреждения. Технология Shibboleth/Open Athens используется для обеспечения единого входа между веб-сайтом вашего учебного заведения и Oxford Academic.

- Нажмите Войти через свое учреждение.

- Выберите свое учреждение из предоставленного списка, после чего вы перейдете на веб-сайт вашего учреждения для входа в систему.

- Находясь на сайте учреждения, используйте учетные данные, предоставленные вашим учреждением. Не используйте личную учетную запись Oxford Academic.

- После успешного входа вы вернетесь в Oxford Academic.

Если вашего учреждения нет в списке или вы не можете войти на веб-сайт своего учреждения, обратитесь к своему библиотекарю или администратору.

Войти с помощью читательского билета

Введите номер своего читательского билета, чтобы войти в систему. Если вы не можете войти в систему, обратитесь к своему библиотекарю.

Члены общества

Доступ члена общества к журналу достигается одним из следующих способов:

Войти через сайт сообщества

Многие общества предлагают единый вход между веб-сайтом общества и Oxford Academic. Если вы видите «Войти через сайт сообщества» на панели входа в журнале:

Если вы видите «Войти через сайт сообщества» на панели входа в журнале:

- Щелкните Войти через сайт сообщества.

- При посещении сайта общества используйте учетные данные, предоставленные этим обществом. Не используйте личную учетную запись Oxford Academic.

- После успешного входа вы вернетесь в Oxford Academic.

Если у вас нет учетной записи сообщества или вы забыли свое имя пользователя или пароль, обратитесь в свое общество.

Вход через личный кабинет

Некоторые общества используют личные аккаунты Oxford Academic для предоставления доступа своим членам. Смотри ниже.

Личный кабинет

Личную учетную запись можно использовать для получения оповещений по электронной почте, сохранения результатов поиска, покупки контента и активации подписок.

Некоторые общества используют личные аккаунты Oxford Academic для предоставления доступа своим членам.

Просмотр ваших зарегистрированных учетных записей

Щелкните значок учетной записи в правом верхнем углу, чтобы:

- Просмотр вашей личной учетной записи, в которой выполнен вход, и доступ к функциям управления учетной записью.

- Просмотр институциональных учетных записей, предоставляющих доступ.

Выполнен вход, но нет доступа к содержимому

Oxford Academic предлагает широкий ассортимент продукции. Подписка учреждения может не распространяться на контент, к которому вы пытаетесь получить доступ. Если вы считаете, что у вас должен быть доступ к этому контенту, обратитесь к своему библиотекарю.

Ведение счетов организаций

Для библиотекарей и администраторов ваша личная учетная запись также предоставляет доступ к управлению институциональной учетной записью. Здесь вы найдете параметры для просмотра и активации подписок, управления институциональными настройками и параметрами доступа, доступа к статистике использования и т.