русские землепроходцы на экране — Общество

Постер к фильму «Семен Дежнев».

Землепроходцы – термин, обозначающий русских путешественников XVII века, осваивавших неизвестные (или малоизвестные) европейцам территории Восточной Сибири, Крайнего Севера и Дальнего Востока. Многие землепроходцы были служилыми людьми, русскими казаками, купцами, происходившими с Русского Севера. Термин «землепроходцы» (как противоположный «конкистадорам» (завоевателям)) должен изначально подчеркивать мирный характер взаимодействия с местными народами, хотя во время «прохождения новых земель» бывало всякое. Самыми известными землепроходцами были Семен Дежнев, Иван Москвитин, Василий Поярков, Ерофей Хабаров, Михаил Стадухин, Герасим Анкудинов, Федот Попов.

Именно деятельности землепроходцев посвящен кинофильм «Семен Дежнев» (1983 год, режиссер Николай Гусаров). Режиссер Николай Гусаров соединил в фильме две свои главные творческие темы: казаков (позднее он снимет о них фильмы «Дикое поле» (1991 год) и «Казачья быль» (1999 год)) и Сибирь (фильмы «На берегу большой реки» (1980 год) и «Тайна золотой горы» (1985 год)).

Для съемок «Семена Дежнева» в деревне Каменка на берегу Чусовой были построены декорации крепости, которые позднее использовались для кинокартины «Золотая баба», а ранее в тех местах снимали советский сериал «Угрюм-река». Кроме того, для фильма работниками Соломбальской судостроительной верфи были специально изготовлены два коча – русских парусно-гребных судна поморов и сибирских промышленников.

Постер к фильму «Семен Дежнев». Аллюзия на фильм «Садко». Худ. П. Дюкарев.

Сюжет фильма начинается в 1623 году от Рождества Христова в городе Великом Устюге, где честной народ празднует Масленицу. Один добрый молодец – Семен Дежнев (будущий народный артист России Алексей Булдаков) тоскует по дочери купца Гусельникова (молодой Иван Краско), девушке-хромоножке Овдотьице (Ольга Сирина). Так она ему по сердцу пришлась, что он с Пинеги за ней в Устюг пришагал. Да не один, а с другом – Гераськой Анкудиновым (Виктор Григорюк) – малым разбойного склада, но другом (до поры до времени) верным.

По масленичьему ритуалу Вологодчины поставили на столб (как символ Мирового древа) сапоги красные. Кто их добудет, как Вакула царские черевички, тот желанным женихом будет. Семен достал красные сапожки, но купец ему условие поставил: поди-тка послужи три года в Сибири, а как «человеком станешь», так и приходи свататься. Определились Семен да Герасим в войско своего земляка Михайлы Стадухина, коему купец Гусельников наказал Дежнева со свету сжить. Сюжет классический: не пристало (по советским представлениям) простолюдину на купеческой дочери жениться.

Семен да Герасим в Великом Устюге. Кадр из фильма «Семен Дежнев».

Служат Семен да Герасим три года, а жалования все нету, уж возвращаться надо. Семен бунтует, за что его по приказу атамана порют, и периодически убить пытаются, а Герасим, тем временем, избушку себе недалеко от острога справил да поселил там девку Абакаяду (Маргарита Борисова), коею он из тунгусского плена спас и живет с ней не по-христиански. Еще повадился Анкудинов местное население обирать: приезжает меняться, а потом просто отбирает меха.

Еще повадился Анкудинов местное население обирать: приезжает меняться, а потом просто отбирает меха.

Подговорил он и Семена на лихое дело, ведь три года служат, а добра не нажили. Все от атамана до последнего казака обирают якутов да тунгусов, но Дежнев не таков. Его дорожки с Герасимом расходятся: при падении с коня он травмируется и лишь шаманский дар (и «серебряная вода») Абакаяды, да потусторонняя помощь Овдотьицы возвращают его с того свету.

Семен и Абакаяда. Кадр из фильма «Семен Дежнев».

1642-й год от Рождества Христова встречает Семен с Абакаядой и сыном Любимом за Леной-рекой, там он живет среди якутов и имеет уважение. Семен Иван наладил там порядок: местные несут ему меха и без обмана меняют их на холст, ситец, соль. Вскоре в острог прибывает с наказом от воеводы Михаил Стадухин. Они с Дежневым пьют «за Россию, за Россиюшку» и обсуждают дальнейшие походы на Колыму, чтобы голландцы и шведы их не опередили.

Стадухин принес Дежневу дурную весть о том, что Овдотьица, прождав три года, была просватана, но выбрала суицид. Жена, прослышав о русской возлюбленной, устроила Семену сцену ревности, но тот успокоил ее якутскими словами любви.

Местные народы готовы к обмену. Кадр из фильма «Семен Дежнев».

Перед дальним походом Дежнев и Стадухин отправляются в геологическую разведку (рудознатцы показали им, где можно добывать серебро), но попадают в буран. Михайло шибко заболевает и признается Семену, что купец Гусельников его «заказал».

Судьбоносный 1648-й год Стадухин и Дежнев встречают в Колымском остроге, куда прибывает новоиспеченный атаман Анкудинов с бумагой от воеводы, повелевающей ему идти «для розыску пролива». Герасима сопровождает ватага таких же, как он, разбойников, которым казнь заменена на возможность разведать пролив: «впереди кафтан, а позади – капкан». Ведь как в Сибири заведено: «сегодня ты государев человек, а завтра – государев преступник» и наоборот.

Михаил Стадухин, Федот Попов и безымянный дьяк изучают бумаги Анкудинова. Кадр из фильма «Семен Дежнев».

Стадухин идет «супротив воеводского указа» и отправляет в поход «на прииск новых землиц и теплого проливу» Дежнева сотоварищи. Ватага Анкудинова бунтует и угоняет один коч. В итоге шесть суден Семена Дежнева и приказчика устюжских купцов Федота Попова отправились в дальний поход. Они повстречали там коч Анкудинова и много проблем в виде недовольного местного населения и плохих климатических условий. К концу похода осталось «13 людишек», которые в «челобитной Дежнева» перечисляются поименно. Там, на берегу пролива, отделяющего и по сей день американский континент от азиатского, казаки-землепроходцы воздвигли крест. В 1673 году атаман Семен Дежнев умирает в столице, а открытый им пролив позднее назовут Беринговым.

Памятник Семену Дежневу в Великом Устюге (возможном месте рождения). Открыт в 1971 году.

Из открытых источников

Из открытых источниковНесмотря на то, что фильм художественный, в нем использовались образы реальных землепроходцев Дежнева, Стадухина, Анкудинова, Попова. Конечно, известны трения между Дежневым и Анкудиновым за руководство экспедицией, а также разногласия между Дежневым и Стадухиным, но если Дежнев показан исключительно положительным (практически идеальным землепроходцем), то Стадухин (до болезни) и Анкудинов показаны алчными и бесчеловечными к местному населению (и своим «братьям-казакам») разбойниками. Хорошо, что режиссер Гусаров показал разных землепроходцев с непростыми характерами, но все же для демонстрации «казаков-разбойников» типа Анкудинова и «купца-заказчика убийства» типа Гусельникова можно было бы ввести в повествование вымышленных персонажей, а не реальных действовавших тогда в Сибири людей.

Абакаяда находит образок Овдотьицы. Кадр из фильма «Семен Дежнев».

Интересен в фильме образ жены Дежнева Абакаяды (Абакай да Сючю).

В 1983 году (в год выхода фильма «Семен Дежнев») в Якутском музыкальном театре был поставлен балет «Абакаяда» (музыка Николая Пейко), либретто к которому написал Сивцев. Согласно либретто, в атмосфере вражды между якутскими тойонами и русскими казаками на сцене развивается любовь «русского Ромео» Семёна и «якутской Джульетты» Абакаяды.

Памятник Дежневым (а также местному варианту гибридности – сахалярству). Источник: пресс-служба Правительства Республики Саха (Якутия)

Как продолжение темы постколониальной гибридности следует отметить изготовленный в Санкт-Петербурге «Памятник великому землепроходцу Семену Дежневу и его жене Абакаяде», установленный в Якутске.

Кстати, по одной из легендарных версий Абакаяда была дочерью тойона Легоя или даже была потомком самого Тыгын Дархана. Интересно, что в реальной жизни Семен Дежнев вторично женился на якутке Кантеминке Архиповой, от которой также имел сына Афанасия, так что он породил минимум двух сахаляров.

Дежнев в походе. Из открытых источников

Семен Дежнев как истинный землепроходец стал символом уважительного отношения к местному населению. Русские его иногда звали квашней за то, что примирял «добром да лаской», а не страхом и насилием, а якуты с уважением звали его Семен Иван за порядок, который он принес, за то, что справедливо мирил якутские и тунгусские роды.

Миротворческая и землепроходческая деятельность Дежнева, как и его романтические отношения с якутскими женами, могли бы стать достойными темами для будущего фильма Сахавуда.

***

В.В. Кондаков, историк, историк кино. Специально для GoArctic

Дежнев Семен Иванович

Семен Иванович Дежнев — русский путешественник и землепроходец, мореход и исследователь Северной, Восточной Сибири и Северной Америки, якутский атаман и торговец пушниной. Он был первым мореплавателем, прошедшим Берингов пролив, который отделяет Азию от Северной Америки, Чукотку от Аляски: сделал он это в 1648 г., за 80 лет до Витуса Беринга, а по пути посетил острова Ратманова и Крузенштерна, находящиеся посередине Берингова пролива.

Семен Иванович родился в 1605 г. в деревне Есиловская в Сояле на Пинеге (ныне поселок Пинега в Архангельской области).

Будучи14-летним юношей Семен Дежнев вместе с отцом совершил морское путешествие на Соловецкие острова, доставив монастырю ежегодные дары. В 17 лет он уехал в Архангельск, поступил на службу к богатому купцу и судовладельцу Воскобойникову на должность матроса коча и принял участие в экспедиции каравана из трех кочей к устью Оби и далее в г. Мангазею (на реке Таз). На следующий год, после вынужденной зимовки, он вернулся в Архангельск.

В 17 лет он уехал в Архангельск, поступил на службу к богатому купцу и судовладельцу Воскобойникову на должность матроса коча и принял участие в экспедиции каравана из трех кочей к устью Оби и далее в г. Мангазею (на реке Таз). На следующий год, после вынужденной зимовки, он вернулся в Архангельск.

В 1630 г. в Великом Устюге Семен Иванович вступил в набор людей на службу в сибирский город Тобольск. Там он с 1635 г. служил рядовым казаком, а затем – в Енисейске. В 1636—1646 гг. он принял непосредственное участие в «смирении» якутов.

Из Енисейска в 1638 г. Семен Иванович с отрядом П. И. Бекетова перешел в Якутский острог, только что основанный по соседству с еще непокоренными племенами местного населения. В 1639 г. был послан якутским приказчиком П. Ходыревым на реку Вилюй для сбора ясака, в августе 1640 г. Семен Иванович примирил два якутских рода на реках Татта и Амга (притоки реки Алдан) и склонил к уплате ясака воинственного «князца» племени кангаласов Сахея.

В 1641 г. с партией из 15 человек Семен Иванович собирает ясак на реке Яне и благополучно доставляет его в Якутск. В том же году вместе с М. Стадухиным, отправился в поход на Оймякон (ныне село в Якутии) для сбора ясака с местных народов – эвенков и якутов, для чего отряд перешел Верхоянский хребет. В апреле 1642 г. в стычке с воинственными «ламутскими тунгусами», как и многие другие казаки, Семен Иванович был ранен. Потеряв лошадей, его отряд попал в тяжелое положение. Пришлось построить судно. Когда сошел лед, казаки спустились вниз по Оймякону и продолжили искать «неясачных» в низовьях реки Индигирка. Но там сборщиков ясака уже было предостаточно, поэтому отряд отправился дальше на восток и дошел до реки Алазеи. Здесь им встретился отряд такого же землепроходца десятника Дмитрия Михайлова по прозвищу Ярило Зырян. И вновь Семен Иванович проявил свой дипломатический талант, уговорив Зыряна соединиться с отрядом Стадухина под его начальством.

с партией из 15 человек Семен Иванович собирает ясак на реке Яне и благополучно доставляет его в Якутск. В том же году вместе с М. Стадухиным, отправился в поход на Оймякон (ныне село в Якутии) для сбора ясака с местных народов – эвенков и якутов, для чего отряд перешел Верхоянский хребет. В апреле 1642 г. в стычке с воинственными «ламутскими тунгусами», как и многие другие казаки, Семен Иванович был ранен. Потеряв лошадей, его отряд попал в тяжелое положение. Пришлось построить судно. Когда сошел лед, казаки спустились вниз по Оймякону и продолжили искать «неясачных» в низовьях реки Индигирка. Но там сборщиков ясака уже было предостаточно, поэтому отряд отправился дальше на восток и дошел до реки Алазеи. Здесь им встретился отряд такого же землепроходца десятника Дмитрия Михайлова по прозвищу Ярило Зырян. И вновь Семен Иванович проявил свой дипломатический талант, уговорив Зыряна соединиться с отрядом Стадухина под его начальством.

Открытие Колымы

Летом 1643 г. в составе отряда землепроходцев под командованием М. Стадухина Семен Иванович Дежнев открыл реку Колыму. Казаки поднялись вверх по реке и основали там Колымское зимовье, позже ставшее крупным острогом под названием Среднеколымск, который позднее стал опорным пунктом русской колонизации в этих местах. В 1644 году основал еще один острог, названный позднее Нижнеколымском.

в составе отряда землепроходцев под командованием М. Стадухина Семен Иванович Дежнев открыл реку Колыму. Казаки поднялись вверх по реке и основали там Колымское зимовье, позже ставшее крупным острогом под названием Среднеколымск, который позднее стал опорным пунктом русской колонизации в этих местах. В 1644 году основал еще один острог, названный позднее Нижнеколымском.

В 1645 г. Стадухин и Зырян, с ясаком и половиной людей, отправились по реке Лене в Якутск, оставив в Колымском острожке Семена Дежнева и еще 13 человек. Зырян с дороги вернулся обратно, а Семену Ивановичу пришлось отразить нападение более 500 юкагиров (восточно-сибирский народ), намеревавшихся уничтожить малочисленный гарнизон острожка. На Колыме Семен Иванович прослужил до лета 1647 г.

Летом того же года корабли экспедиции торговца Федота Алексеева Попова (по прозвищу Холмогорец, приказчика влиятельного купеческого дома Усовых) вышли в плавание, но крепкие льды закрыли им путь. Экспедиция возвратилась на Колыму.

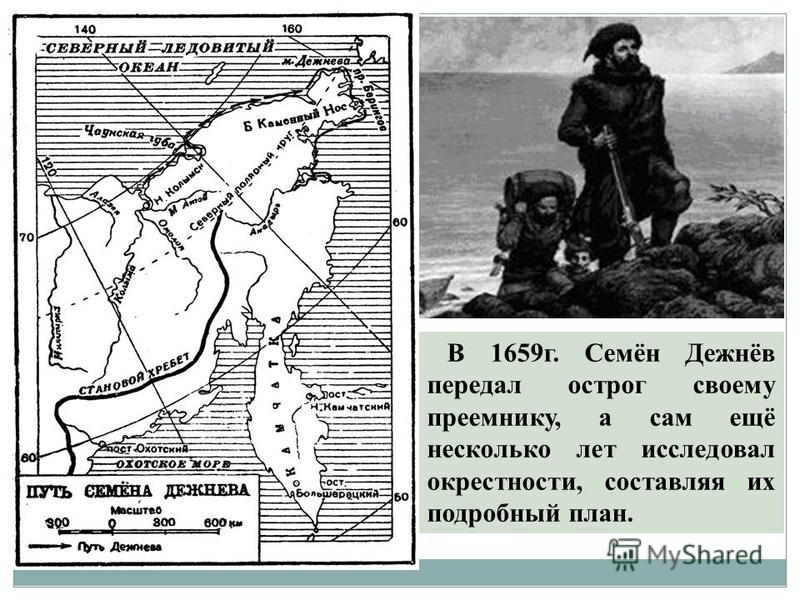

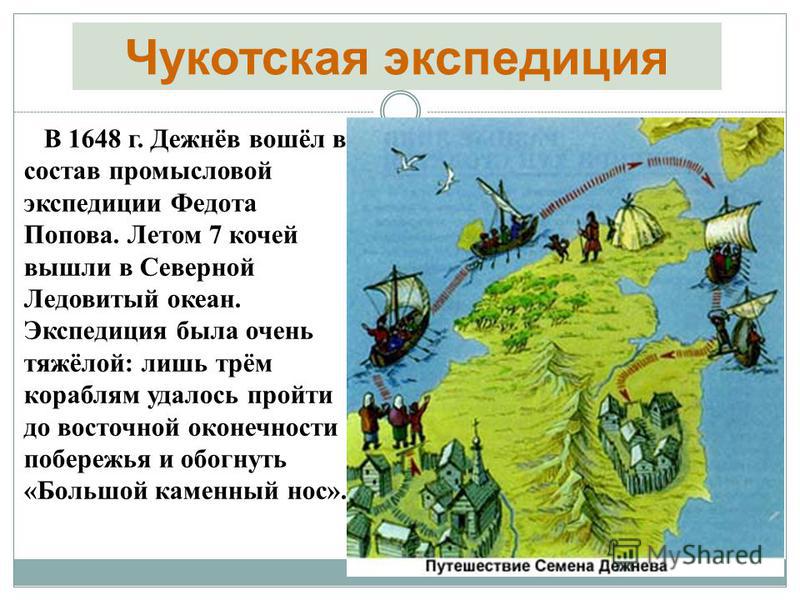

Чукотская экспедиция, открытие пролива между Азией и Америкой (1648—1660)

Экспедиция Семена Дежнева и Федота Попова, состоявшаяся в 1648—1660 гг., изначально имела экономические цели: поиск моржовой и рыбной кости – но принесла важные научные результаты, самым главным из которых стало открытие пролива между Азией и Америкой. Об этом открытии большинству ученых стало известно только почти через 80 лет благодаря Великой Северной экспедиции, когда отчет о плавании был обнаружен в архивах Тобольска благодаря исследованиям историографа и путешественника Г.Ф. Миллера.

На тот момент, в середине XVII в., северо-восток Евразии был совершенно не известен, и отсутствие сведений о тех местах порождало разнообразные слухи. Так, например, земля близь реки Анадырь представлялась богатой на соболей страной. Для открытия пути туда в 1646 г. была снаряжена экспедиция Исая Игнатьева, который дошел до Чаунской губы, где торговал с местными чукчами, но без высадки на берег. Переводчика у них тоже не было, но по товарам, предложенным чукчами, Исай Игнатьев сделал вывод о богатстве земель, лежащих далее на Восток. Когда он вернулся с этими сведениями, началось лихорадочное снаряжение новой экспедиции, которая должна была пойти дальше, чем на 2 дня плаванья от Колымы, и найти реку Погоча. Организовал поиски приказчик московского купца Алексея Усова Федот Попов. В состав экспедиции вошло 63 промышленника и казак Семен Иванович Дежнев, назначенный ответственным за сбор ясака. Причем Семен Иванович был взят по его личной просьбе. После того, как Федот Попов обещал доставить 280 соболей, экспедиция была одобрена.

Переводчика у них тоже не было, но по товарам, предложенным чукчами, Исай Игнатьев сделал вывод о богатстве земель, лежащих далее на Восток. Когда он вернулся с этими сведениями, началось лихорадочное снаряжение новой экспедиции, которая должна была пойти дальше, чем на 2 дня плаванья от Колымы, и найти реку Погоча. Организовал поиски приказчик московского купца Алексея Усова Федот Попов. В состав экспедиции вошло 63 промышленника и казак Семен Иванович Дежнев, назначенный ответственным за сбор ясака. Причем Семен Иванович был взят по его личной просьбе. После того, как Федот Попов обещал доставить 280 соболей, экспедиция была одобрена.

20 июня 1648 г. началось плавание. В экспедиции было 7 кочей, общая численность экспедиции насчитывала 90 человек.

Три коча сразу потерялись в буре при выходе из устья Колымы в Ледовитый океан. Оставшиеся неуклонно пошли вперед. В августе 1648 года пошел ко дну еще один коч.

Около 20 сентября 1648 года Дежнев и его спутники увидели темный и грозный «Большой Каменный Нос», окаймленный полосой пенных бурунов (ныне мыс Дежнева). Мимо Носа прошли лишь три судна: два коча Дежнева и Попова и один — Герасима Анкудинова.

Мимо Носа прошли лишь три судна: два коча Дежнева и Попова и один — Герасима Анкудинова.

Тем самым было доказано, что между Азией и Северной Америкой есть разделение. Однако это историческое открытие еще долгое время оставалось неизвестным, так как все документы о походе хранились в Якутском остроге. По сути, Витус Беринг открыл этот пролив, названный его именем, вторично.

Судно Дежнева разбилось в Олюторском заливе южнее устья реки Анадырь. Отряд Дежнева (24 человека) на лыжах и нартах 10 недель через Корякское нагорье добирался до реки Анадырь, где и зазимовал.

Дальнейшие события:

- 1652 г. – открытие моржового лежбища.

- 1654 г. – якутскийказак Юрий Селиверстов проходит с Колымы на Анадырь сухим путем. По возвращении он обо всем сообщает своему начальству.

- 1660 г. – по просьбе Дежнева его сменяют, Дежнев со всем грузом возвращается на Колыму, а затем и на Лену, перезимовал в Жиганске, после чего в 1661 г. прибыл в Якутск, а в 1664 г.

— в Москву, где получил расчет за 20 лет от самого царя Алексея Михайловича.

— в Москву, где получил расчет за 20 лет от самого царя Алексея Михайловича.

За время службы имел 13 ранений, включая 3 тяжелых. Судя по сохранившимся источникам, его отличали надежность, честность, миролюбие и желание решать спорные дела без кровопролития.

«Отписка» Семена Дежнева об экспедиции

О походах по морю с реки Колымы на реку Анадырь и по реке Анадырь, о судьбе своих спутников и сборе ясака с местных жителей в 7156 (1648)—7162 (1654) годах руководитель экспедиции Семен Дежнев составил «отписку» (донесение), которая была подана 11 (21) апреля 7164 (1656) г. охочим служилым человеком Данилко Филиповым якутскому воеводе Ивану Павловичу Акинфову и дьяку Осипу Степановичу. Ее текст, поскольку сам Дежнев письменностью не владел, был записан с его слов. В настоящее время эта отписка хранится в Российском государственном архиве древних актов.

Арктическая Россия — мыс Дежнева

Мыс Дежнева — самая восточная точка материковой части России. В 1648 году в этом смогли убедиться казаки из отряда Семена Дежнева, когда экспедиция Дежнева прошла через Берингов пролив и обогнула Камчатку по периметру, доказав, что Евразию и Америку разделяет море.

В 1648 году в этом смогли убедиться казаки из отряда Семена Дежнева, когда экспедиция Дежнева прошла через Берингов пролив и обогнула Камчатку по периметру, доказав, что Евразию и Америку разделяет море.

В то время мыс назывался мысом Большая Чукотка, а имя Дежнева появилось на карте значительно позже: спустя два столетия, фактически в 1879 году., когда шведский путешественник барон Норденшельд также пересек Берингов пролив и предложил почтить заслуженного исследователя Сибири. Мыс, который знаменитый капитан Кук назвал Восточным мысом, стал мысом Дежнева.

Сайт на карте

Сейчас на мысе памятник, маяк с бюстом Дежнева: достойный памятник самоотверженному путешественнику. Памятник установлен в 1958 году, поэтому его венчает пятиконечная звезда.

Но рядом есть старый деревянный крест, больше подходящий для пионера. На боковых гранях маяка установлены доски с надписями, в которых перечислены маршруты путешествий Семена Дежнева. Бронзовый Дежнев смотрит на море, как и настоящий четыре века назад.

Бронзовый Дежнев смотрит на море, как и настоящий четыре века назад.

Берингов пролив соединяет бассейн Чукотского моря Северного Ледовитого океана с бассейном Баренцева моря Тихого океана. Мыс Дежнева относится именно к проливу, через который проходит Международная линия перемены дат: то есть, если вы пройдете через пролив с Чукотки на Аляску, вы вернетесь во вчерашний день. При этом мыс Дежнева и мыс Принца Уэльского, самую западную точку Америки, разделяет всего 86 км.

Мыс является частью плато высотой до 700 м. Вокруг скалистые утесы, холмы, заболоченные низменности вечной мерзлоты и холодные волны. Круглый год погода в этом районе определяется ледяным арктическим воздухом: зимой он опускается до -40°С, а летом не поднимается выше +8°С. В 15 км от мыса находится археологический памятник Эквен, неолитическое поселение. Его легко заметить издалека по торчащим из земли огромным китовым усам. Потомки древних китобоев Эквена живут в поселке Уэлен, ближайшем к мысу поселении. Неподалеку находится также заброшенное поселение Наукан, существовавшее до 19 в.58.

Неподалеку находится также заброшенное поселение Наукан, существовавшее до 19 в.58.

В море вокруг мыса до сих пор обитают гренландские и серые киты, морские зайцы и много промысловой рыбы: лососевых, наваги, окуня, камбалы.

На суше водятся белые медведи, волки, росомахи, песцы и зайцы. На холмах собираются большие птичьи колонии.

Добраться до мыса Дежнева проще всего на круизном лайнере во время круиза по Чукотке. Другой маршрут – лететь местными авиалиниями из аэропорта Анадырь Угольный в поселок Лаврентий, а оттуда добираться до места назначения на лодке. Из посёлка Лаврентий также можно добраться до Уэлена на вертолёте или внедорожнике, далее пешком 10 км до мыса Дежнёва.

PBS — Гарриман: Сувенирный альбом

PBS — Гарриман: Сувенирный альбом — Мыс Дежнева и деревня Лорино, Дальний Восток России ИНДЕКС САЙТА

Возвращаться домой

2001 Экспедиция

>> 2001 Участники

>> Маршрут 2001 г. |

Экспедиция Журнал

| Мыс Дежнева Заброшенный

поселок Наукан на мысе Дежнева, Мечигманский

Залив, Россия, вид с палубы Клипера . Тайник с мясом

с крышей из китового уса в бывшей деревне

Наукан. (Фото Национальной океанской службы,

НОАА). Остатки

Котлован для каменного дома возрастом 2000 лет. Остатки

деревня Наукан являются важным историческим

представитель эскимосской культуры. (Фото

Национальной океанской службы, NOAA). Ребра кита на

склон мыса Дежнева. Гарриман

Отслеженные участники исследуют яму дома в

Наукан. (Фото Национальной океанской службы,

НОАА). советской постройки

памятник/маяк Семену Дежнёву, первый

Известно, что русский путешественник путешествовал по

мыс в дальнем северо-восточном углу Азии в 1648 году.

(Фото Национальной океанской службы, NOAA). Советский

военная застава, строение построено в 1963 году. Пример

разрушающееся сооружение советских времен на мысе Дежнева.

Подобные здания располагались в непосредственной близости.

к остаткам старой эскимосской деревни. (Фото

Национальной океанской службой, NOAA). Лорино д. Танцоры из

деревня Лорино приветствует прибывающих Зодиаков на

пляж. (Фото Национальной океанской службы,

НОАА). Молодой человек

в традиционных костюмах выступает на

толпа. Сообщество

танцоры. (Фото Национальной океанской службы,

НОАА). Группа

молодые женщины с энтузиазмом танцуют для толпы.

(Фото Национальной океанской службы, NOAA). Молодая девушка

носить головной убор в традиционном стиле. (Фото

Национальной океанской службы, NOAA). Советский

военная сторожевая башня в селе Лорино. Военный

БТР едет по улице

Лорино. (Фото Национальной океанской службы,

НОАА). Хоть и беден,

в городе Лорино было электричество и

воды, как показано на этой электростанции. (Фото

Национальной океанской службы, NOAA). Дымовая труба

торчащий из электрозавода в Лорино.

(Фото Национальной океанской службы, NOAA). Пример

индивидуальный дом в деревне Лорино. (Фото

Национальной океанской службой, NOAA). Лисичья ферма

был одним из источников дохода в Лорино. (Фото

Национальной океанской службой, NOAA). Типичный

Доходный дом советского типа в Лорино. Уведомление

мотоцикл с коляской припаркован впереди. (Фото

Национальной океанской службой, NOAA). |

Для получения информации об экспедиции Harriman Retraced по электронной почте: harriman2001@science. |

— в Москву, где получил расчет за 20 лет от самого царя Алексея Михайловича.

— в Москву, где получил расчет за 20 лет от самого царя Алексея Михайловича. >> Профили сообщества

Экспедиция 1899 г.

>> 1899 Участники

>> Краткая хронология

>> Наука на борту старейшины

>> Разведка и заселение

>> Рост и развитие

>> Коренные жители Аляски

Карты экспедиций

>> Исторические карты

>> Перспективные карты

>> Юго-восточные проходы

>> Западные рейсы

>> Виртуальный тур

Журнал экспедиции

>> Лекции на борту

>> 2001 Сувенирный альбом

>> Фотоальбом АГА

>> Фотоальбом Heacox

>> Книга эскизов

Для преподавателей и студентов

>> Команда юных исследователей

>> Планы уроков

>> Учебное пособие для преподавателей

>> Дополнительный кредит

Документальный фильм

>> Продюсеры и съемочная группа

>> Предварительный просмотр программы

>> Перспектива Аляски

>> На месте

>> История съемок

Век перемен

>> Газета Аляски

>> Туризм на Аляске

>> Природа и искусство на Аляске

>> Музей истории и искусства Анкориджа

>> Поэзия на Аляске

После экспедиции

>> Экспедиционные журналы 2001 г.

>> Список млекопитающих: 21 июля — 5 августа

>> Список птиц: 21 июля — 5 августа

>> Список млекопитающих: 5–20 августа.

>> Профили сообщества

Экспедиция 1899 г.

>> 1899 Участники

>> Краткая хронология

>> Наука на борту старейшины

>> Разведка и заселение

>> Рост и развитие

>> Коренные жители Аляски

Карты экспедиций

>> Исторические карты

>> Перспективные карты

>> Юго-восточные проходы

>> Западные рейсы

>> Виртуальный тур

Журнал экспедиции

>> Лекции на борту

>> 2001 Сувенирный альбом

>> Фотоальбом АГА

>> Фотоальбом Heacox

>> Книга эскизов

Для преподавателей и студентов

>> Команда юных исследователей

>> Планы уроков

>> Учебное пособие для преподавателей

>> Дополнительный кредит

Документальный фильм

>> Продюсеры и съемочная группа

>> Предварительный просмотр программы

>> Перспектива Аляски

>> На месте

>> История съемок

Век перемен

>> Газета Аляски

>> Туризм на Аляске

>> Природа и искусство на Аляске

>> Музей истории и искусства Анкориджа

>> Поэзия на Аляске

После экспедиции

>> Экспедиционные журналы 2001 г.

>> Список млекопитающих: 21 июля — 5 августа

>> Список птиц: 21 июля — 5 августа

>> Список млекопитающих: 5–20 августа. >> Список птиц: 5–20 августа.

—Использование этого сайта—

Оглавление

Об этом сайте

использованная литература

Ссылки Гарримана

Свяжитесь с нами

Кредиты

>> Список птиц: 5–20 августа.

—Использование этого сайта—

Оглавление

Об этом сайте

использованная литература

Ссылки Гарримана

Свяжитесь с нами

Кредиты Одиссея. (Фото Национальной океанской службы,

НОАА).

Одиссея. (Фото Национальной океанской службы,

НОАА). (Фото Национального

Океанская служба, NOAA).

(Фото Национального

Океанская служба, NOAA). (Фото Национальной океанской службы, NOAA).

(Фото Национальной океанской службы, NOAA). (Фото Национальной океанской службы,

НОАА).

(Фото Национальной океанской службы,

НОАА). (Фото

Национальной океанской службой, NOAA).

(Фото

Национальной океанской службой, NOAA).