9 ужасных вещей, которые ждали средневековых рыцарей

1. Опасная, а иногда и напрасная подготовка

Вольфрам фон Эшенбах и его оруженосец. Codex Manesse, XIV век. Изображение: Public DomainЕсли вы думаете, что рыцарем человек благородного происхождения становился за красивые глаза, то ошибаетесь. Юноше, который намеревался скакать на коне и совершать воинские подвиги (ну или грабить и унижать простолюдинов, смотря что предпочитаете), требовалась специальная подготовка.

Её начинали, когда будущим шевалье (фр. chevalier, всадник) было 7–10 лет. Дети дворян становились пажами и приписывались на службу к какому‑нибудь более знатному рыцарю.

Естественно, сразу сажать их на коня и вручать пику тот не спешил, а давал воспитанникам более полезные задания. Например, пажи помогали господину одеться, прислуживали за столом, чистили его оружие, работали в конюшне. Это не считалось унизительным — напротив, быть мальчиком на побегушках у крутых парней в броне было в своём роде делом почётным, хотя и утомительным.

К 14 годам пажа переводили в оруженосцы. Для этого он должен был овладеть семью «искусствами ловкости». В их число входили фехтование, борьба, стрельба, верховая езда, плавание и ныряние, скалолазание, прыжки в длину, турнирные бои и танцы. Некоторые умники добавляли в перечень шахматы, охоту, умение читать стихи и галантно вести себя с благородными леди.

Если вы заметили, пунктов больше семи — потому что каждый ментор учил своего подчинённого так, как считал нужным.

Вообще у рыцарей, часто получавших по голове булавами, были проблемы с логикой и математикой. И искусств семь только потому, что это красивое число.

Где‑то между уборкой конского навоза и полировкой мечей находилось место изнурительным тренировкам. Боевая подготовка была тяжёлой и травмоопасной. Тренировочные доспехи и оружие намеренно делались тяжелее боевых — иногда вдвое. Они могли весить до 40 килограммов. Это было нужно, чтобы развивать выносливость, а также уменьшить опасность покалечиться в спарринге.

Это было нужно, чтобы развивать выносливость, а также уменьшить опасность покалечиться в спарринге.

К 18–21 годам оруженосца наконец посвящали в рыцари. Перед этим кандидат проводил бессонную ночь в молитвах, заново крестился, исповедовался и, наконец, получал заветное похлопывание мечом по плечам.

Если повезёт. Потому что иногда сюзерен мог решить, что ещё не время, да и вообще молодой мужчина пока не готов. Некоторые бедолаги проживали всю жизнь оруженосцами, так и не став рыцарями. К примеру, Джеффри Чосер посвящения не дождался, плюнул на всё и стал поэтом.

2. Фатальные падения с коня

Фрагмент картины Джентиле да Фабриано, XV век. Выражение морды коня весьма говорящее. Изображение: Public DomainСуществует довольно распространённый миф, что если всадник в доспехах упадёт с лошади, то на ноги самостоятельно подняться он уже не сможет. Якобы снаряжение очень тяжёлое. Это не так: рыцарь вполне мог в своей боевой броне и вставать, и бегать, и даже колесом ходить.

Но всё же часто воители, навернувшись с коня, обратно на него могли и не сесть. По причине своей безвременной гибели.

Фатальные падения с лошади были одной из главных причин смертности среди рыцарей. Не верите — погуглите список средневековых исторических деятелей, умерших из‑за несчастного случая с четвероногим транспортом. Филипп Баварский, король Иерусалима и граф Анджу Фульк, Вильгельм Завоеватель, его тёзка Вильгельм III, ландграф Гессен‑Марбурга, маркиз Монферратский Бонифаций IV и ещё десятки дворян погибли, сверзившись со своих скакунов.

Это происходило на охоте, на турнирах, в процессе тренировок, на войне и просто во время путешествий. Невинная конная прогулка могла убить даже высокородного дворянина, а уж мелких незначительных рыцарей, скончавшихся при таких обстоятельствах, вообще никто не считал.

Падение с коня приводило к переломам, и травмы запросто могли стать смертельными. Кроме того, рыцаря могли добить или пленить пробегающие мимо довольные противники.

Доспехи особо не спасали — скорее мешали. Всё-таки они были нужны для защиты от оружия, а не от транспортных травм, как современная мотоэкипировка.

3. Турниры, похожие на небольшую войну

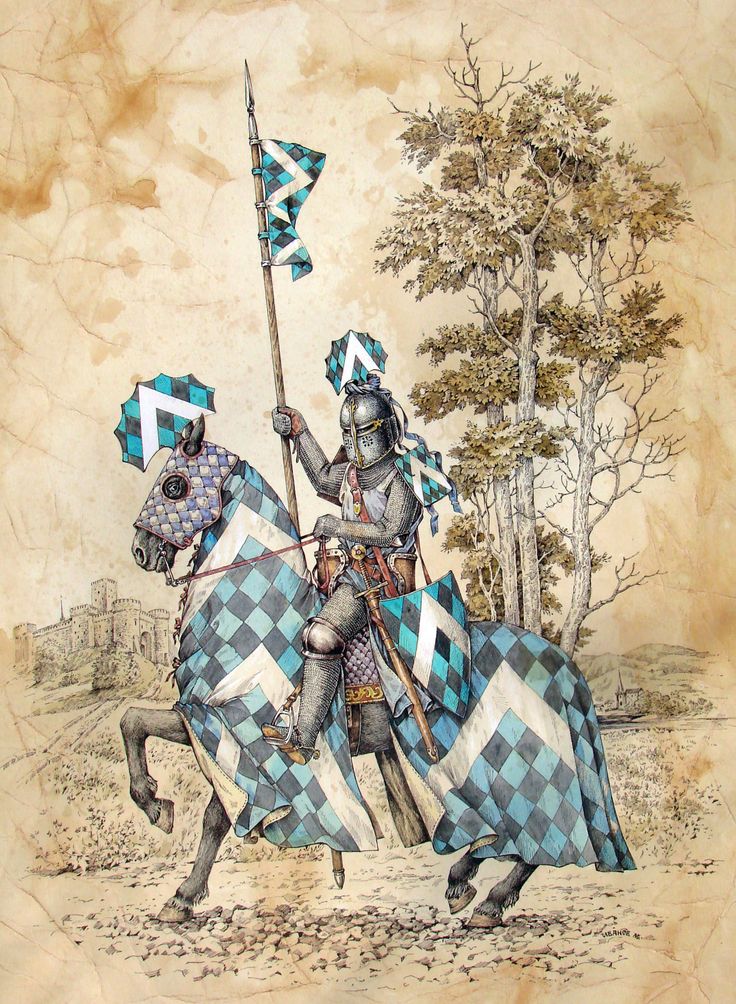

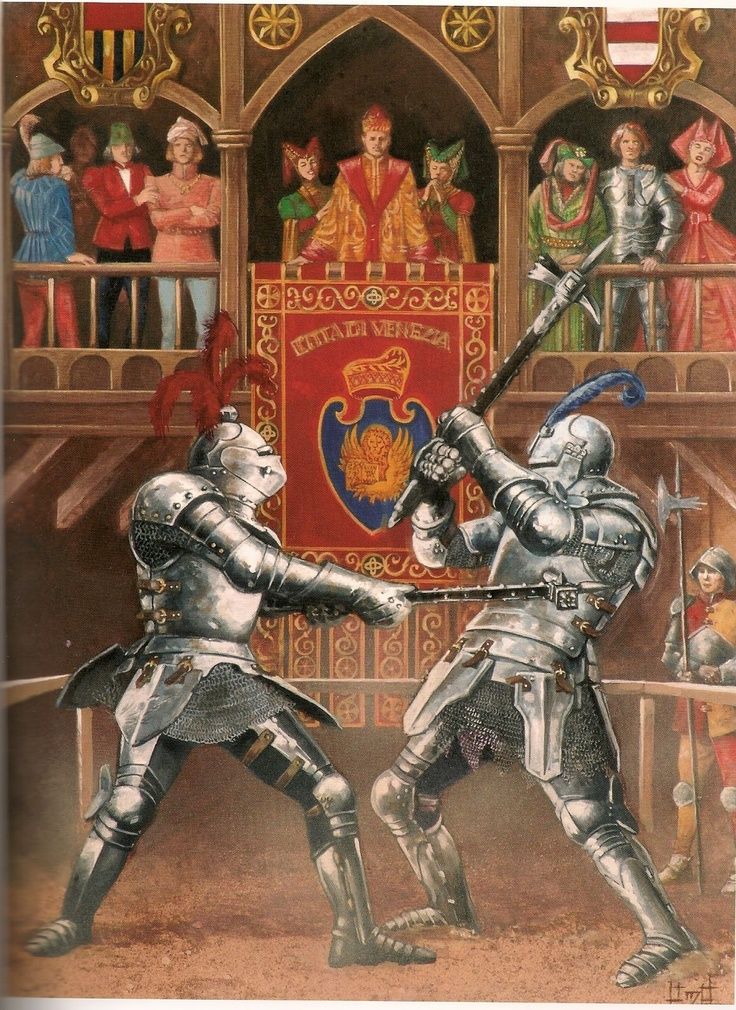

Акварель, вероятно, Бартелеми д’Эйка, из Турнирной книги короля Рене, XV век. Изображение: Public DomainОбычно мы представляем рыцарские турниры как великолепные праздничные состязания, на которых красавцы в доспехах бьются конными и пешими, сражаясь за внимание прекрасных леди.

Проигравшему сопернику благородный рыцарь немедленно протягивает руку, помогая подняться, свято соблюдая как своё, так и чужое достоинство. А после состязания закатывается грандиозный пир, где все пьют и куртуазно вальсируют с дамами.

Возможно, примерно так оно и было веке эдак в XVI, когда сшибки на лошадях из турниров исчезли. Они были заменены праздничными конными балетами, на которых всадники в пышных костюмах демонстрировали зрителям выучку своих скакунов. Но настоящие рыцарские турниры в суровом Средневековье были куда более жёстким зрелищем: люди гибли чуть ли не пачками.

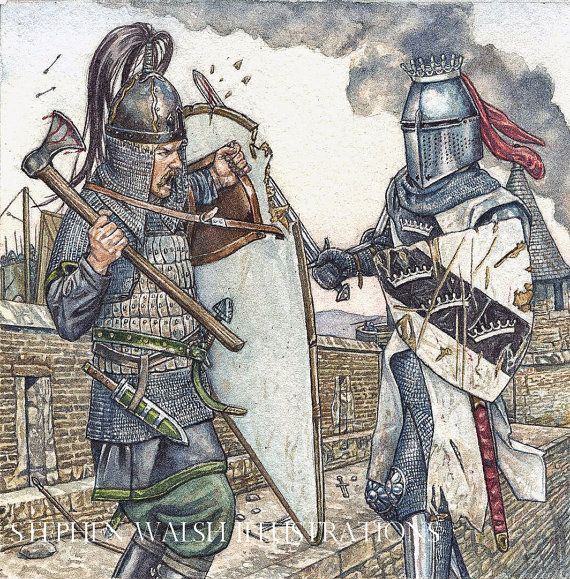

Внезапные травмы и смерти были обычным делом. А иногда убийства происходили и не случайно.

Дело в том, что у потерпевшего поражение на турнире рыцаря победитель мог законно забрать доспехи, оружие, коня или внушительную денежную ставку — а это огромные финансовые потери. Поэтому не особо богатые бойцы, поняв, что проигрыш неизбежен, могли начать сражаться насмерть, только чтобы сберечь своё имущество.

Герцог фон Анхальт на турнире, Codex Manesse, XIV век. Изображение: Public DomainНередки были и конфликты на национальной почве. Например, как‑то раз на большом турнире сошлись две группы конников, французы и англичане, — по 200 бойцов с каждой из сторон. И эти горячие головы устроили разборки, чуть не окончившиеся кровопролитием.

За соблюдением правил на конном поле присматривали особые дворяне‑маршалы, но они не могли поспеть везде. И иногда случалось так, что группа рыцарей из одной команды нападала на одиночку из другой, отнимала у него оружие и брала в плен, требуя выкуп у родственников, как на самой настоящей войне.

Одним‑двумя несчастными случаями на турнире никого было не удивить, но подчас количество жертв становилось просто неприличным.

В 1240 году в конной праздничной сшибке близ немецкого города Нойс состязающиеся рыцари так увлеклись, что поубивали друг друга. Погибло около 60 человек.

Прикончить конника мог не только неприятель или оступившийся конь, но и погода. Например, в 1241 году на летнем турнире аж 80 немецких рыцарей заболели и впоследствии скончались от теплового удара, истощения и жары.

Гибель преследовала даже монархов и высокородных дворян: в 1559 году на скачках король Франции Генрих II был поражён копьём в глаз. В Англии граф Солсбери погиб в поединке на состязаниях всадников, как и его внук, Уильям Монтегю. Прям родовое проклятие какое‑то.

Но самое ужасное, что рыцарь, перенёсший страшные травмы, мог иногда… выжить. Например, вот портрет венгерского рыцаря XVI века Грегора Бачи — осторожно, слабонервным лучше не смотреть. Он получил на турнире (по другой версии, в бою с турками) копьём в глаз. Оружие прошло мимо мозга, и дворянин остался жив. Представьте, каково это — ходить с обломком копья в голове.

Он получил на турнире (по другой версии, в бою с турками) копьём в глаз. Оружие прошло мимо мозга, и дворянин остался жив. Представьте, каково это — ходить с обломком копья в голове.

4. Неудачные заплывы в доспехах

Бронн и Джейме после купания. Кадр из сериала «Игра престолов»В приснопамятной «Игре престолов» присутствует эпизод, когда Джейме Ланнистер и Бронн Черноводный прыгают в реку, спасаясь от драконьего пламени, и уплывают. И доспехи им не мешают. Через некоторое время они выбираются на берег ниже по течению, откашливаются и продолжают разговор.

В реальности же форсировать реку, если её невозможно было перейти вброд, для рыцарей было настоящей проблемой. Тем более что инфраструктура в средневековой Европе немного уступала современной и мосты в те времена были не очень распространённым явлением. А плыть в доспехах весьма затруднительно: это всё-таки не спасательный жилет, а лишние 20–25 килограммов нагрузки.

Железо не добавляет плавучести, знаете ли.

К примеру, целый император Священной Римской империи Фридрих I Барбаросса утонул при попытке пересечь реку Салиф в 1190 году, во время Третьего крестового похода. Конь поскользнулся, величество оказался в воде и сгинул там.

Или крестоносцы под командованием знаменитого Ричарда Львиное Сердце. В походе на Аскалон они потеряли кучу людей во время наводнения, случившегося из‑за сильного ливня. Бедняги, по свидетельству летописца Джеффри Винсауфа, «погружались в грязь и промокшую землю, чтобы никогда больше не встать», при этом «самые храбрые из мужчин проливали слёзы, как дождь».

Хотя, строго говоря, при определённой физической подготовке в доспехах плавать всё-таки можно — реконструкторы подтверждают. Правда, свои эксперименты они проводили в бассейне, а не в бурном потоке.

5. Убийственная еда в походах

Крестоносцы преследуют сарацин в битве при Вади‑аль‑Хазандаре, иллюстрация XIV века. Изображение: Public DomainСлово «цинга» обычно ассоциируется с морскими пиратами — теми, что якобы любили ром и ходили под чёрным флагом с черепом и костями. Однако средневековые рыцари в своих походах страдали от этого заболевания не меньше, а то и больше.

Однако средневековые рыцари в своих походах страдали от этого заболевания не меньше, а то и больше.

О здоровом сбалансированном питании с фруктами, клетчаткой и витамином C среди крестоносцев мало кто задумывался.

Тогда европейские рыцари всё больше налегали на мясо, крупы и солонину. Пища была весьма посредственного качества и плохо хранилась, поэтому они страдали от цинги. Именно это заболевание, а не войска султана аль‑Камиля, положило шестую часть французской армии во время Пятого крестового похода.

В 1218 году крестоносцы окружили египетский город Дамьетту. Осада была долгой, провизии — маловато, и в лагере христиан разгулялась цинга. Рыцари, как писали их современники, «были охвачены сильными болями в ступнях и лодыжках, их дёсны опухли, зубы расшатались и стали бесполезными, а бёдра и голени почернели». Заболевших крестоносцев постигала «мирная смерть»: перед походом папа Иннокентий III отпустил им все грехи, так что бедняги отправились в рай.

От цинги гибли не только рядовые крестоносцы — её жертвой стал и король Людовик IX. Правда, у него провизии, в том числе и полезных фруктов, хватало.

Вот только Людовик был очень набожен и придерживался поста и воздержания в пище, как предписывала церковь праведному рыцарю. И допостился. Заболев цингой, он и его воины пользовались услугами цирюльников, не отвлекаясь от осады Туниса в Восьмом крестовом походе 1270 года.

Брадобреи лечили беднягам поражённые дёсны, отчего, как писал летописец Жан де Жуинвиль, король и его рыцари «кричали и плакали, как роженицы». Но безуспешно. Зато потом Людовика канонизировали — хоть какой‑то плюс.

6. Проблемы с гигиеной на маршах

Осада крестоносцами Антиохии. Миниатюра Жана Коломба из книги Себастьена Мамро «Походы французов в Утремер», XV век. Изображение: Public DomainРассказы о том, что люди в Средневековье никогда не мылись и вообще окунались только раз в жизни — во время крещения, не более чем миф. Мытьё и тогда существовало, хотя, конечно, без современного водопровода было тяжеловато. Но ничего, рыцари справлялись: всегда можно было послать слуг подогреть себе ванну.

Мытьё и тогда существовало, хотя, конечно, без современного водопровода было тяжеловато. Но ничего, рыцари справлялись: всегда можно было послать слуг подогреть себе ванну.

Но вот во время походов особо не помоешься. Особенно если походы крестовые: воды на жаркой Святой земле подчас не хватало даже для питья, чего уж говорить о купаниях.

Подолгу находившиеся на войне европейские рыцари больше страдали от небоевых потерь, чем от мечей и копий мусульман. Например, в Седьмом крестовом походе значительную часть армии упомянутого Людовика IX, его самого, а также его свиту поразила дизентерия и диарея. Бедняге пришлось бегать в туалет так часто, что в конце концов он отрезал себе заднюю часть бриджей, чтобы не тратить время на их снимание.

Причина эпидемии была в том, что рыцарям не хватало чистой воды и они нередко пили из источников, заражённых отходами жизнедеятельности. Мысль о том, чтобы кипятить воду и не ходить по нужде рядом с местом, где питаешься, была слишком новаторской для этих страдальцев.

Кроме дизентерии, плохая гигиена несла такие болезни, как туберкулёз и траншейная лихорадка (её переносят вши). По словам летописцев, мор поражал не только крестоносцев, но и их врагов, мусульман‑сарацин. В итоге несчастные с обеих сторон были больше озабочены тем, как выжить в условиях эпидемий, чем какими‑то там войнами за веру.

7. Долгие заточения в плену

Избиение пленных мусульман Ричардом Львиное Сердце. Миниатюра Жана Коломба из книги Себастьена Мамро «Походы французов в Утремер» (1474). Изображение: Public DomainВ фильмах и сериалах о Средневековье или его фэнтезийных аналогах рыцари постоянно бьются насмерть. Однако в реальности побеждённых врагов всё же чаще брали в плен.

Это кажется странным, поскольку мы привыкли ассоциировать эту эпоху с жестокостью. Но на самом деле пленили рыцарей не из человеколюбия, а по экономическим мотивам. Ведь они были благородными лордами, а значит, их семьи могли дать за них богатый выкуп.

Кроме того, для дворянина не убивать другого дворянина считалось признаком хорошего тона. На простолюдинов эти условности, само собой, не распространялись.

На простолюдинов эти условности, само собой, не распространялись.

С пленением рыцарей тоже связано множество курьёзов. Так, по словам историка Реми Амбуля из Саутгемптонского университета, есть свидетельства, как некоего рыцаря захватывали аж 17 раз. Родственники давали выкуп, его отпускали, а затем он попадался снова. История, к сожалению, не сохранила сведений, что с этим недотёпой стало дальше, — вполне возможно, что он разорился.

А другой бедняга просидел в плену аж 25 лет, прежде чем его выкупили. Интересно, сколько победители потеряли денег на питании заложника? Возможно, дешевле было от него избавиться.

Герцога Карла Орлеанского же, схваченного в битве при Азенкуре, англичане вообще 24 года в Тауэре мариновали, причём без права выкупа. Тот от нечего делать увлёкся писательством и сочинил больше 500 стихотворений. Стал классиком средневековой литературы, между прочим.

8. Проблемы при капитуляции

Норманнский рыцарь убивает Гарольда Годвинсона. Гобелен из Байе, XIV век. Изображение: Public Domain

Гобелен из Байе, XIV век. Изображение: Public DomainПри этом удачно сдаться в плен надо ещё суметь. Например, как‑то раз один рыцарь не успел перед боем облачиться в полный доспех, и ему пришлось сражаться в одежде попроще. Да ещё и пешим — так что его было не отличить от обычного лучника.

И когда он решил капитулировать, его не приняли, а без дальнейших рассуждений закололи копьём. Просто выглядел он не очень пафосно, и победители не поверили, что за него можно что‑то выручить.

А если же пленник был явно статусный, за него могли в буквальном смысле подраться. Поэтому, например, у англичан во время Столетней войны были введены строгие правила, как делить выкуп, если на одного и того же заложника предъявляют права несколько победителей.

Иногда пленника, который не имел семьи, отпускали, чтобы он собрал денег на своё освобождение самостоятельно.

Не только под честное слово — победители оставляли себе какой‑нибудь залог, например коня, доспехи или ещё что‑нибудь ценное. Опять же, не заплатить за своё освобождение значило пожертвовать репутацией. В следующий раз могут и не пленять, а без разговоров вмазать топором по голове.

Опять же, не заплатить за своё освобождение значило пожертвовать репутацией. В следующий раз могут и не пленять, а без разговоров вмазать топором по голове.

И, наконец, вишенка на торте. Рыцарю было неприлично сдаваться неблагородным противникам. Следовательно, ему приходилось просить солдат‑простолюдинов позвать их командира, чтобы сдаться ему. Если же такового поблизости не оказывалось, перед пленником вставал вопрос: или ты поступишься со своей честью, или тебя убьют.

И дворяне находили изящное решение — по‑быстрому посвящали в рыцарей взявших их в плен солдат, чтобы не стыдно было им сдаваться. Правда, позднее со швейцарскими пикинёрами и немецкими ланскнехтами приём работать перестал.

Негодяи‑наёмники, не прельщаясь посвящением, молча добивали сдававшихся рыцарей на месте, потому что ну уж очень их не любили. Это говорила в них классовая ненависть, помноженная на личную неприязнь.

9. Соблюдение странных обетов

Дама помогает рыцарю надеть доспехи, Codex Manesse, XIV век. Изображение: Public Domain

Изображение: Public DomainВ зависимости от того, к какому ордену они принадлежали, рыцари обязывались соблюдать различные правила — то есть давали обеты, как монахи. В основном это были банальные задачи вроде поддержания аскезы, которые можно было периодически нарушать. Господь милостив, простит.

Но в некоторых орденах обеты были весьма… экстравагантными. Например, по свидетельству летописца Ла Тур Ландри, в обществе «Воздыхателей и воздыхательниц» XIV века было принято сидеть в шубах у камина летом, а зимой ходить на морозе полураздетыми, чтобы показать всем свою стойкость. Те, кто простудился и умер, считались мучениками.

Помереть от банальной простуды в Средневековье было проще простого. Антибиотиков не было, а доктора могли предложить больным только ртуть и кровопускание.

Кроме того, члены ордена «Воздыхателей» предлагали своих жён на ночь товарищам, когда те у них гостили, — это считалось знаком хорошего тона.

А граф Солсбери, пока длилась война его короля Эдуарда III с Францией, ходил и воевал, закрыв один глаз. И его вассалы тоже себе глаза повязкой заматывали. Это делалось, чтобы продемонстрировать французам свою крутость. Мол, мы вас и «глядя вполсилы» уделаем.

И его вассалы тоже себе глаза повязкой заматывали. Это делалось, чтобы продемонстрировать французам свою крутость. Мол, мы вас и «глядя вполсилы» уделаем.

Иные рыцари клялись, что не будут есть мяса, пока не совершат тот или иной подвиг. Или отказывались от бритья и ванны. Ну или обещали питаться только стоя. Некий уникум решил не кормить своего коня по пятницам, пока не победит всех турок.

Насколько полезен голодный скакун в бою, не вполне понятно. Но, возможно, это мотивировало коня на дополнительные свершения.

Обеты давали и дамы. В 1601 году принцесса Испании Изабелла пообещала не переодеваться, пока не захватят крепость Остенде, и так и ходила в одной рубашке три года. Как видите, в Средневековье не только мужчинам, но и женщинам был не чужд дух авантюризма.

Были и более скучные обеты, которые старалась навязать рыцарям церковь. Например, не красть у крестьян домашний скот, не избивать монахов, не сжигать дома людей без уважительной причины, не помогать в совершении преступлений и бить женщин, только если они злоумышляют против вас.

Но их рыцари соблюдать не любили: нельзя же выбросить из жизни всё хорошее, что в ней есть, ради призрачного благочестия?

Читайте также 🧐

- 9 ужасных вещей, которые ждали детей в Средневековье

- 9 ужасных вещей, которые ждали бы вас в Средневековье

- 8 мифов о Средневековье, которые мы почерпнули из «Игры престолов»

Средневековье: о рыцарях и не только

- Рыцарский дневник. Записки Тобиаса Бургесса, пажа

- Рыцарь.

Руководство для начинающих

Руководство для начинающих - Рыцари. Загадочный мир прошлого

- Прятки с Тимкой и Тинкой. Средние века

Ричард Платт

«Рыцарский дневник. Записки Тобиаса Бургесса, пажа»

Художник Крис Ридделл

Перевод с английского Татьяны Мучник

Издательство «Качели», 2020

Книга написана как дневник мальчика, живущего в средневековом замке. Конечно, жанр дневника – это погрешность против историчности, но он позволяет описывать ежедневный быт персонажей, реконструировать действительность прошедших эпох. «Автор» дневника примерно того же возраста (7‒9 лет), что и читатель, в руки которого попадут книги. Этот прием обеспечивает герою мгновенную читательскую симпатию и понимание. И то, что читатель уже установил связь с героем книги, позволяет ему лучше прочувствовать условия жизни ребенка из прошлого. Но при этом с героем часто случается что-то трудно представимое: например, в одном из эпизодов в качестве наказания мальчишки его пальцы зажимают в колодках.

В книге много текста, поэтому изучать ее лучше всего вместе со взрослыми.

Подробнее о книге читайте в статье «История в детских книгах: серьезно или смешно?».

С. Тэплин

«Рыцарь. Руководство для начинающих»

Издательство «РОСМЭН», 2017

Эта книга и правда настоящее пособие по тому, как стать рыцарем. С большой долей юмора и иронии в ней рассказывается о том, как строить отношения с прекрасной дамой и сеньором, как выбрать замок и доспехи, как вести себя в бою и придумать фамильный герб. Несмотря на почти разговорный стиль изложения, в книге действительно много информации о том, как рыцари жили, тренировались, сражались, а также об отношениях между различными сословиями средневекового западноевропейского общества. Благодаря тому, что текст «несерьезный» и страницы им не перегружены – в книге очень много рисунков, в том числе комиксовых вставок с баблами-репликами, – это руководство наверняка очень понравится детям, которые не жалуют обычные «серьезные» энциклопедии.

«Рыцари. Загадочный мир прошлого»

Художник Сусанна Домбаян

Издательство «Лабиринт Пресс», 2017

Эту книгу ребенок может разглядывать часами: заглядывать под окошки, раскрывать клапаны, осматривать со всех сторон поп-апы. Каждый разворот книги представляет собой большую иллюстрацию с интерактивными элементами и посвящен какой-то одной стороне рыцарской жизни: обучению, обустройству замка, рыцарскому турниру. Текста в книге не очень много, он разбит на небольшие блоки и связан с иллюстрациями. При этом ребенок узнает все самое важное, что надо знать о рыцарях: кто такие сеньоры и вассалы, как проходила осада замков, куда и зачем ходили походами рыцари. Изучать книгу дети могут начиная лет с 5‒6, если они уже достаточно хорошо умеют читать. Правда, иногда может понадобиться помощь родителей, чтобы объяснить некоторые не самые простые слова: «дворянин», «измор», «тактика».

Александра Литвина, Татьяна Долматова

«Прятки с Тимкой и Тинкой. Средние века»

Средние века»

Художник Софья Бестужева

Издательство «Пешком в историю», 2017

Исторические серии издательства «Пешком в историю» посвящены какой-то одной эпохе и строятся вокруг центральных книг-энциклопедий. Энциклопедия, входящая в средневековую серию – «Мир в XIII веке» – предназначена детям начиная с 11‒12 лет, ближе к тому возрасту, когда Средневековье начинают изучать в школе. А те, кто помладше, могут познакомиться с этой эпохой в виммельбухе «Прятки с Тимкой и Тинкой. Средние века». Каждый разворот посвящен какой-то одной стороне средневековой жизни: мышата Тимка и Тинка оказываются на городской площади, в мастерской ремесленника, в замке феодала, у викингов. Вокруг большой центральной иллюстрации расположены короткий текст об изображенном здании, месте или общественном устройстве и задания: на центральном рисунке нужно найти персонажа или предмет, о которых можно узнать подробнее из небольших познавательных рассказов. Играя, ребенок узнает, как работали средневековые кузнецы, как выглядела письменность викингов и откуда взялся слон при дворе императора Карла Великого.

Все главное на Папмамбуке

Подпишитесь на материалы «Папмамбука» – и каждую неделю вы будете узнавать интересное о книгах, их создателях и читающих детях.

8 величайших и самых стойких средневековых рыцарей, о которых стоит знать

Когда мы вспоминаем Средневековье, на ум сразу же приходят образы укрепленных замков, могущественных королей и великих рыцарей в доспехах.

В коллективном воображении рыцари, настоящие или вымышленные, представляют собой супергероев Средневековья. Они сражались в своих блестящих доспехах, надев знак любви своей девицы. Короли, лорды и папы даровали рыцарский титул мужчинам, назначенным служить конными воинами. Сначала простая функция, рыцарство стало титулом низшей знати в Средневековье. Вместе с развитием рыцарства в литературе средневековые рыцари стали больше, чем просто воинами. Рыцарский идеал подразумевал следование кодексу поведения, служение своему лорду и королю, проявление храбрости, благочестие, а иногда и спасение девицы в беде.

В коллективном воображении рыцари, настоящие или вымышленные, представляют собой супергероев Средневековья. Они сражались в своих блестящих доспехах, надев знак любви своей девицы. Короли, лорды и папы даровали рыцарский титул мужчинам, назначенным служить конными воинами. Сначала простая функция, рыцарство стало титулом низшей знати в Средневековье. Вместе с развитием рыцарства в литературе средневековые рыцари стали больше, чем просто воинами. Рыцарский идеал подразумевал следование кодексу поведения, служение своему лорду и королю, проявление храбрости, благочестие, а иногда и спасение девицы в беде.

Рыцари до сих пор очаровывают. Бесчисленные сказки, романы и фильмы превозносят этих бесстрашных воинов с безупречной моралью. Мы не будем вспоминать легендарных рыцарей, таких как знаменитый король Артур и его рыцари Круглого стола. Вместо этого читайте дальше, чтобы узнать больше о великих средневековых рыцарях, которые действительно существовали. Иногда история смешивается с легендой. О впечатляющих достижениях рыцаря рассказывали и писали веками, добавляя приукрашиваний. Тем не менее, это не умаляет их замечательных подвигов.

Мы не будем вспоминать легендарных рыцарей, таких как знаменитый король Артур и его рыцари Круглого стола. Вместо этого читайте дальше, чтобы узнать больше о великих средневековых рыцарях, которые действительно существовали. Иногда история смешивается с легендой. О впечатляющих достижениях рыцаря рассказывали и писали веками, добавляя приукрашиваний. Тем не менее, это не умаляет их замечательных подвигов.

1. Родриго Диас Де Вивар: также известен как Эль Сид Кампеадор

Возможно, вы знаете этого знаменитого рыцаря не по имени при рождении Родриго Диас де Вивар, а по его прозвищу Эль Сид или Эль Кампеадор. Диас отличился во время Реконкисты : христианского отвоевания земель, управляемых арабо-берберским населением на Пиренейском полуострове.

Родриго родился около 1043 года. Он вырос в деревне Вивар, недалеко от Бургоса, в Королевстве Кастилия, на территории современной Испании. Родриго был представителем низшей знати и рыцарем на службе у Санчо II, короля Кастилии. Храбрый и искусный боец, рыцарь стал одним из капитанов короля. Родриго получил прозвище Эль Кампеадор, что на староиспанском означает «Мастер поля боя». Несколько лет Родриго служил Санчо II, а позже брату короля и бывшему сопернику Альфонсо VI.

Родриго был представителем низшей знати и рыцарем на службе у Санчо II, короля Кастилии. Храбрый и искусный боец, рыцарь стал одним из капитанов короля. Родриго получил прозвище Эль Кампеадор, что на староиспанском означает «Мастер поля боя». Несколько лет Родриго служил Санчо II, а позже брату короля и бывшему сопернику Альфонсо VI.

Получайте последние статьи на свой почтовый ящик

Подпишитесь на нашу бесплатную еженедельную рассылку новостей

Жизнь Родриго приняла неожиданный оборот в 1081 году, когда он разозлил Альфонсо, который изгнал его из королевства. Рыцарь поставил свой меч по имени Тизона на службу аль-Му’таману Биллаху, правителю таифы Сарагосы (северо-восточные испанские территории), присоединившись к врагам Альфонсо. За это время с маврами Родриго получил еще одно прозвище, Эль Сид. Это адаптация слова سيد, означающего «Господь» на арабском языке. Эль Сид реинтегрировал армию Альфонсо VI несколько лет спустя, но король снова запретил его в 1088 г.

Эль Сид известен своими военными достижениями, а также легендарной трагической историей любви с Хименой Диас. Химена Диас действительно существовала; она была племянницей короля Альфонсо VI. Она вышла замуж за Эль Сида около 1074–1076 годов. Легенда о рыцаре вдохновила многих авторов, в том числе средневекового испанского священника Томаса Антонио Санчеса или французского трагика Пьера Корнеля. Последнее сыграло значительную роль в славе Эль Сида. В 1637 году Корнель создал знаменитую пьесу «9».0004 Ле Сид

. Легенда об Эль Сиде натолкнула Корнеля на мысль о трагической истории любви дворянки и рыцаря, убившего ее отца.

После его смерти в 1099 году легенда об Эль Сиде росла, и вскоре средневековый рыцарь стал одним из героев испанской нации.

1330 г., через Национальную библиотеку Франции, Париж

1330 г., через Национальную библиотеку Франции, Париж

Годфри Бульонский представляет собой идеального средневекового рыцаря, защищающего интересы христианства. Он идеальное воплощение бесстрашного, благочестивого рыцаря. Несмотря на то, что это исторический персонаж, история, рассказанная о Готфриде Буйонском, усилила благородные качества рыцаря, сделав его архетипом крестоносцев. Крестоносцы должны были руководствоваться только верой, быть бесстрашными и доверять заслугам своей миссии.

Годфри (или Годфруа по-французски) из Буйона, вероятно, родился около 1058 года в дворянской семье. Его отец, Юстас II, граф Булонский, имел влиятельные связи и сражался вместе с Вильгельмом Завоевателем, первым норманнским королем Англии. Будучи вторым сыном, Готфриду Бульонскому не суждено было унаследовать титул и земли отца. Его дядя, Годфри VI, также известный как Горбун, курировал его военное образование. Поскольку он был герцогом Нижней Лотарингии и не имел наследников, Годфри VI завещал юному Годфри свои земли и титул. Он стал правителем обширного герцогства, состоящего из богатых земель и раскинувшегося на значительной части территории нынешней Бельгии. Годфри получил название в честь одного из своих поместий, замка Буйон (Южная Бельгия).

Он стал правителем обширного герцогства, состоящего из богатых земель и раскинувшегося на значительной части территории нынешней Бельгии. Годфри получил название в честь одного из своих поместий, замка Буйон (Южная Бельгия).

В 1095 году папа Урбан II призвал правителей и знать сражаться за Святую землю, которой угрожала исламская империя сельджуков. Призыв папы привел к Первому крестовому походу. Немногие дворяне решились сражаться за Иерусалим, Святой город. Годфри Буйонский был одним из них. Он отказался от своих земель и замка, чтобы возглавить Первый крестовый поход.

После трехлетнего путешествия, полного опасностей, Годфри и его люди достигли Иерусалима в июне 109 г.9. Благодаря боевым машинам и отважным рыцарям Священный город сопротивлялся недолго. Готфрид Буйонский первым поднялся на крепостные стены и вошел в город Иерусалим. Свидетели того времени, такие как Танкред, принц Галилеи, сообщили о его замечательном подвиге. Праведное поведение рыцаря и его боевые навыки произвели впечатление; он даже разрезал врага надвое. Как ведущая фигура первого крестового похода Годфри был избран первым королем Иерусалима. Выдвигая свою веру, Годфри отказался от короны и предпочел стать защитником Гроба Господня, гробницы Иисуса. Он считал Святую Землю частью Церкви, и только он мог быть ее наместником.

Свидетели того времени, такие как Танкред, принц Галилеи, сообщили о его замечательном подвиге. Праведное поведение рыцаря и его боевые навыки произвели впечатление; он даже разрезал врага надвое. Как ведущая фигура первого крестового похода Годфри был избран первым королем Иерусалима. Выдвигая свою веру, Годфри отказался от короны и предпочел стать защитником Гроба Господня, гробницы Иисуса. Он считал Святую Землю частью Церкви, и только он мог быть ее наместником.

Годфрид Буйонский умер всего через год после завоевания Иерусалима. Причина смерти неясна; некоторые думают, что он съел отравленное яблоко или страдал лихорадкой. После его смерти Готфрид Бульонский сразу же вошел в легенду и запомнился как один из величайших средневековых рыцарей.

Уильям Маршал известен как величайший рыцарь Англии. Рожденный в семье низшего дворянства, Уильям стал великим и верным воином, служившим пяти королям Англии. Уильям Маршал — один из величайших героев Средневековья и британской истории.

Рожденный в семье низшего дворянства, Уильям стал великим и верным воином, служившим пяти королям Англии. Уильям Маршал — один из величайших героев Средневековья и британской истории.

Родившийся около 1146 года, Уильям Маршал начал свое обучение в качестве рыцаря в возрасте двенадцати лет. Он продолжил свою карьеру странствующего рыцаря, как описано в рыцарской литературе. Он путешествовал с места на место в поисках приключений или турниров. Маршал вскоре стал знаменитым рыцарем, и летописцы повествуют о его многочисленных победах, распространяя легенду о благородном средневековом рыцаре.

После нескольких лет странствующего рыцаря Вильгельм служил Генриху II и четырем последующим королям Англии. В благодарность за преданную службу королевству король устроил рыцарю свадьбу с Изабель де Клэр, одной из богатейших наследниц, подарив ему земли и большое состояние. В 1215 году маршал помог королю Иоанну заключить мир с мятежными баронами, что привело к установлению Великой хартии вольностей. Рыцарь даже одобрил роль защитника молодого короля Генриха III и регента нации. Уильям Маршал умер в возрасте 72 лет, невероятно стар для Средневековья.

В 1215 году маршал помог королю Иоанну заключить мир с мятежными баронами, что привело к установлению Великой хартии вольностей. Рыцарь даже одобрил роль защитника молодого короля Генриха III и регента нации. Уильям Маршал умер в возрасте 72 лет, невероятно стар для Средневековья.

4. Уильям Уоллес: знаменитый шотландский рыцарь

Вы наверняка уже слышали имя этого великого шотландского рыцаря: Уильям Уоллес. Его военные достижения и восстание против англичан вдохновили на создание многих литературных произведений и известного фильма 90-х годов.

Родившийся в Шотландии около 1270 года, мы мало что знаем о молодости Уильяма. В отличие от других рыцарей, он даже был объявлен вне закона за то, что убил Уильяма Хезелрига, английского шерифа Ланарка. Уоллес действовал, чтобы отомстить за убийство Марион Брейдфют, предполагаемой жены Уоллеса. Нападение на Ланарк в мае 129 г.7 ознаменовало начало участия Уильяма Уоллеса в Первой войне за независимость Шотландии.

Нападение на Ланарк в мае 129 г.7 ознаменовало начало участия Уильяма Уоллеса в Первой войне за независимость Шотландии.

Несколько лордов, в том числе Роберт Брюс, будущий король Шотландии, присоединились к восстанию Уоллеса. Всего три месяца спустя, в августе 1297 года, Уильям Уоллес и его союзники осадили город Данди на востоке Шотландии.

В Стерлинге суровый рыцарь продемонстрировал свои военные навыки. Уильям Уоллес и эсквайр Эндрю Морей выиграли битву при Стирлинг-Бридж 11 сентября 129 г.7. Несмотря на значительное превосходство в численности, Уоллес и его армия победили английские войска. Их тактика заключалась в том, чтобы позволить английским солдатам пересечь узкий мост Стерлинга, оставив шотландцам время сражаться с ними небольшими группами. Сегодня в Стерлинге есть несколько памятников, посвященных славе Уоллеса.

После этой великой победы Уоллеса утвердили на роль «Стража Королевства Шотландия». Однако эту функцию он занимал всего несколько лет. В 1305 году Джон де Ментейт, другой шотландский рыцарь, предал Уоллеса, передав его англичанам. Уильяма Уоллеса судили и пытали, возведя великого рыцаря на мученичество. Рыцарь представляет собой героя шотландской нации.

Однако эту функцию он занимал всего несколько лет. В 1305 году Джон де Ментейт, другой шотландский рыцарь, предал Уоллеса, передав его англичанам. Уильяма Уоллеса судили и пытали, возведя великого рыцаря на мученичество. Рыцарь представляет собой героя шотландской нации.

Другим великим шотландским рыцарем, соратником Уильяма Уоллеса, был Роберт Брюс. Сначала союзник Эдуарда I, короля Англии, Роберт перешел на другую сторону и воевал против англичан. В конце концов, Роберт Брюс стал королем Шотландии.

Брюс был внуком 5-го лорда Аннандейла. Дед Роберта был одним из претендентов на шотландскую корону в 1290-х годах. Эдуарду I, королю Англии, было предложено выступить в качестве арбитра в отношении предоставления Шотландии одному из претендентов. Тем не менее, Эдуард воспользовался возможностью получить контроль над Шотландией, провозгласив господство над Шотландией.

Тем не менее, Эдуард воспользовался возможностью получить контроль над Шотландией, провозгласив господство над Шотландией.

В 1297 году Роберт Брюс присоединился к восстанию Уильяма Уоллеса против короля Эдуарда и взял на себя роль «Хранителя Королевства Шотландии» после отставки Уоллеса. Он занимал эту должность вместе с Джоном Комином; соперник Роберт убит несколько лет спустя. После смерти отца Роберт заявил о своих правах на престол. Роберт Брюс был коронован королем Шотландии 25 марта 1306 года. Он правил Шотландией до своей смерти в 1329 году..

Хотя и потерпев несколько поражений на полях сражений с английскими войсками, он никогда не сдавался. Согласно легенде, спрятавшись в пещере после убийства Джона Комина, Роберт заметил паука, плетущего паутину. Снова и снова насекомое пыталось прикрепить паутину к стенам пещеры, но безуспешно. В конце концов пауку это удалось, и Роберт Брюс увидел в этом предзнаменование и решил никогда не сдаваться в борьбе. Наряду с Уильямом Уоллесом Роберт Брюс является еще одним героем шотландской нации.

Снова и снова насекомое пыталось прикрепить паутину к стенам пещеры, но безуспешно. В конце концов пауку это удалось, и Роберт Брюс увидел в этом предзнаменование и решил никогда не сдаваться в борьбе. Наряду с Уильямом Уоллесом Роберт Брюс является еще одним героем шотландской нации.

Ричард Львиное Сердце известен своей ролью в легенде о Робин Гуде. Хотя эта история выдумана, Ричард Львиное Сердце — историческая фигура Средневековья, жившая во второй половине XII века.

Сын Генриха II, Ричард I был королем Англии между 1189 и 1199 годами. Он получил прозвище «Львиное Сердце» ( Richard Cœur de Lion , как его называют норманны) из-за своих военных навыков и репутации великого рыцаря. . В шестнадцать лет он уже руководил собственной армией и добился военных успехов. Ричард Львиное Сердце был одним из лидеров Третьего крестового похода, выступавшего против христианских правителей, и Саладина, основателя династии Айюбидов.

Ричард Львиное Сердце был одним из лидеров Третьего крестового похода, выступавшего против христианских правителей, и Саладина, основателя династии Айюбидов.

Несмотря на то, что Ричард был королем Англии, большую часть своей жизни он провел за границей. Несколько лет он жил в герцогстве Аквитании во Франции, где, вероятно, научился говорить по-французски. Став королем, он посвятил свое время борьбе за славу Англии и христианства. Ричард Львиное Сердце погиб на поле боя во Франции, раненный арбалетом в плечо. Останки рыцаря были захоронены во Франции: его тело рядом с могилой его отца, в аббатстве Фонтевро в Анжу, его кишки в замке Шалю-Шаброль, а его сердце покоится в Руанском соборе в Нормандии. Обычай « dilaceratio corporis — разделение сердца, кишечника и костей в разных местах захоронения было обычной практикой при погребении рыцарей или крестоносцев, умерших вдали от родины.

Военные достижения и храбрость Ричарда Львиное Сердце вдохновляли многих рассказчиков и трубадуров. Пока он был еще жив, хронисты воспевали бесстрашного средневекового рыцаря. Ричард поощрял трубадуров и художников и якобы сам был поэтом.

Бертран дю Гесклен, безусловно, один из величайших рыцарей Франции. Дю Гесклен сыграл значительную роль во время Столетней войны, выступая против правящих семей Англии и Франции более века. Этот период представляет собой пик рыцарства в средние века и начало его падения.

Бертран дю Геклен родился около 1320 года и был первым сыном бретонского дворянина Роберта II дю Геклена. Далекий от романтического образа красивого рыцаря, Бертран обладал непривлекательным телосложением. Иоганн Кувелье, трубадур второй половины 14 века, назвал де Геклена «самым уродливым ребенком» региона. Молодой Бертран, нелюбимый, доказал родителям свою ценность, когда гадалка предсказала сварливому ребенку славное будущее.

Далекий от романтического образа красивого рыцаря, Бертран обладал непривлекательным телосложением. Иоганн Кувелье, трубадур второй половины 14 века, назвал де Геклена «самым уродливым ребенком» региона. Молодой Бертран, нелюбимый, доказал родителям свою ценность, когда гадалка предсказала сварливому ребенку славное будущее.

Грубая и сильная фигура Бертрана оказалась преимуществом в бою. Он быстро показал хорошие боевые навыки. Когда другой рыцарь, Алакрес де Марес, пожаловал Бертрану рыцарское звание, последний выбрал девиз: «Мужество дает то, что отрицает красота». После множества побед на турнирах дю Гесклен принял участие в Столетней войне, служа Карлу Блуа, союзнику французской короны. Карл Блуа сражался против Жана де Монфора, верного королю Англии.

Де Гесклен несколько лет сражался в лесу Пэмпон. Этот большой лес, расположенный в Бретани, также известен как Броселианд, заколдованный лес, упомянутый в легенде о короле Артуре. Англичане боялись де Геклена и прозвали его «Черным псом Броселианда». В 1370 году Карл V, король Франции, назначил рыцаря «коннетаблем Франции». Он занимал престижную должность главнокомандующего королевской армией. Бертран дю Гесклен руководил королевской армией до своей смерти в 1380 г.

Англичане боялись де Геклена и прозвали его «Черным псом Броселианда». В 1370 году Карл V, король Франции, назначил рыцаря «коннетаблем Франции». Он занимал престижную должность главнокомандующего королевской армией. Бертран дю Гесклен руководил королевской армией до своей смерти в 1380 г.

Единственная женщина среди величайших и самых стойких средневековых рыцарей, Жанна д’Арк представляет собой одну из величайших героинь французской истории. Молодая женщина, которая носила доспехи, как и любой другой рыцарь, также принимала участие в Столетней войне. Она привела французскую армию к великой победе и позволила провести коронацию Карла VII в Реймсе.

Родившаяся в семье фермеров около 1412 года, Жанна утверждала, что слышала голоса и видела видения, в которых она идентифицировала нескольких святых: святую Маргариту, святую Екатерину и святого архангела Михаила. Эти голоса просили ее быть благочестивой, освободить французское королевство от захватчиков и помочь дофину, преемнику короля Франции, занять трон.

Эти голоса просили ее быть благочестивой, освободить французское королевство от захватчиков и помочь дофину, преемнику короля Франции, занять трон.

Руководствуясь этими святыми видениями, Жанна д’Арк покинула свой родной город Домреми. Попутно она помогла нескольким лордам и приобрела популярность благодаря своим талантам целителя. Харизматичная неграмотная девушка могла рассчитывать на Робера де Бодрикура, дворянина, который помог ей познакомиться с Карлом VII, дофином Франции.

Жанна д’Арк возглавляла армию будущего короля Франции, в то время как англичане контролировали большую часть французских территорий. Хотя она была очень короткой, ее служба будущему королю была эффективной. Благодаря своей решимости и вере она одержала несколько военных побед, включая освобождение Орлеана в 1429 году, когда она получила прозвище «Орлеанская дева».

В 1430 году она была взята в плен и передана англичанам. Жанну д’Арк судили за ересь и трансвеститы. После несправедливого суда судьи приговорили ее к казни через сожжение. Жанна д’Арк вскоре стала героиней Римско-католической церкви. Папа Римский канонизировал Орлеанскую Деву в 1920 году. Как и другие великие и стойкие рыцари, она проявляла такие важные качества, как вера, сила и храбрость. Их достижения вдохновили на создание сказок и песен, в которых рассказывались исторические и легендарные истории этих великих средневековых рыцарей.

| Рыцарь — это термин

для обозначения воина или дворянина в прежние времена или сегодня для обозначения

человек, получивший королевское признание. Женская форма г.

Эти

Со временем добродетели стали более идеализированными. Изменения в военной тактике,

Например, успешное использование длинного лука против французской кавалерии в

битвы при Креси и Азенкуре уменьшили значение

кавалерия. Когда даже турниры вышли из моды, рыцарства стало меньше

и менее привязаны к войне, и все чаще указывали на социальный статус.

Предположительно есть и другие монархии, которые также следуют этой практике. Современные рыцарства обычно присуждается в знак признания заслуг перед обществом, службы, которые уже не обязательно носят военный характер. Музыкант Элтон Джон, например, имеет право называть себя сэром Элтоном. Женщина эквивалент — дама. Название сопровождается именем и, необязательно, фамилией.

Но никогда не может быть только фамилия и звание. Итак, Элтон Джон может быть

называли сэром Элтоном или сэром Элтоном Джоном, но никогда сэром Джоном. Аналогично, актриса

К Джуди Денч D.B.E можно обращаться как Дама Джуди или Дама Джуди Денч, но

никогда не дама Денч. | ||

последняя обычно Дама. Хотя корни слова рыцарь связаны со староанглийским словом cniht,

имея в виду мальчика-пажа, или просто мальчика, или немецкого knecht, или слугу, идеи

рыцарства, возможно, более тесно связаны с римскими всадниками.

последняя обычно Дама. Хотя корни слова рыцарь связаны со староанглийским словом cniht,

имея в виду мальчика-пажа, или просто мальчика, или немецкого knecht, или слугу, идеи

рыцарства, возможно, более тесно связаны с римскими всадниками.  как признаки своего статуса. Более того, от рыцарей также часто требовалось

присягнуть на верность сюзерену.

как признаки своего статуса. Более того, от рыцарей также часто требовалось

присягнуть на верность сюзерену.  (Однако истинный конец рыцаря был вызван

использование пороха и ружей.) В мирное время на протяжении всей поздней Средней

Века и вплоть до конца 16 века роль рыцаря

продвигался и превозносился с помощью очень стилизованных турниров, которые несли

мало похоже на кровавую войну, в которой «типичный рыцарь»

когда-то участвовал. (Ранние турниры на самом деле были очень похожи на

война. Первоначально они включали множество участников, сражающихся друг с другом на

однажды в хаотической мнимой войне, хотя позже они превратились в популярные,

рыцарские поединки один на один, которые мы все знаем.)

(Однако истинный конец рыцаря был вызван

использование пороха и ружей.) В мирное время на протяжении всей поздней Средней

Века и вплоть до конца 16 века роль рыцаря

продвигался и превозносился с помощью очень стилизованных турниров, которые несли

мало похоже на кровавую войну, в которой «типичный рыцарь»

когда-то участвовал. (Ранние турниры на самом деле были очень похожи на

война. Первоначально они включали множество участников, сражающихся друг с другом на

однажды в хаотической мнимой войне, хотя позже они превратились в популярные,

рыцарские поединки один на один, которые мы все знаем.) Голландское эквивалентное слово — ridder, например, в Ridder.

в де Орде ван Оранье-Нассау

Голландское эквивалентное слово — ridder, например, в Ridder.

в де Орде ван Оранье-Нассау