Разгром милитаристской Японии: через пески Гоби, горы Хингана и равнины Маньчжурии

Танки Т-34-85 6-й гвардейской танковой армии на побережье Ляодунского залива, 22.08.1945. Фото: из фондов ГАПК

Молниеносные кампании, безоговорочная победа и неоднозначные результаты Советско-японской войны 1945 года — в ретроспективе РИА PrimaMedia (ФОТО)

Война СССР и Японии в 1945 году, ставшая последней крупной кампанией Второй мировой войны, длилась меньше месяца — с 9 августа по 2 сентября 1945 года. Но этот месяц стал ключевым в истории Дальнего Востока и всего Азиатско-Тихоокеанского региона, завершив и, наоборот, инициировав множество исторических процессов продолжительностью в десятки лет. В годовщину окончания Второй мировой войны ИА PrimaMedia рассказывает о ее заключительном этапе, где проходили бои, за что воевали и какие неразрешенные конфликты оставила после себя Советско-Японская война.

Предпосылки войны

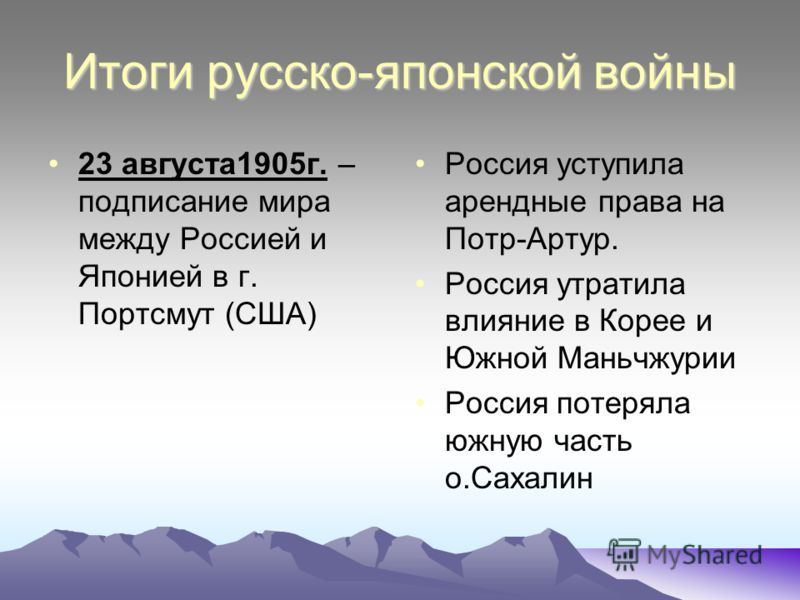

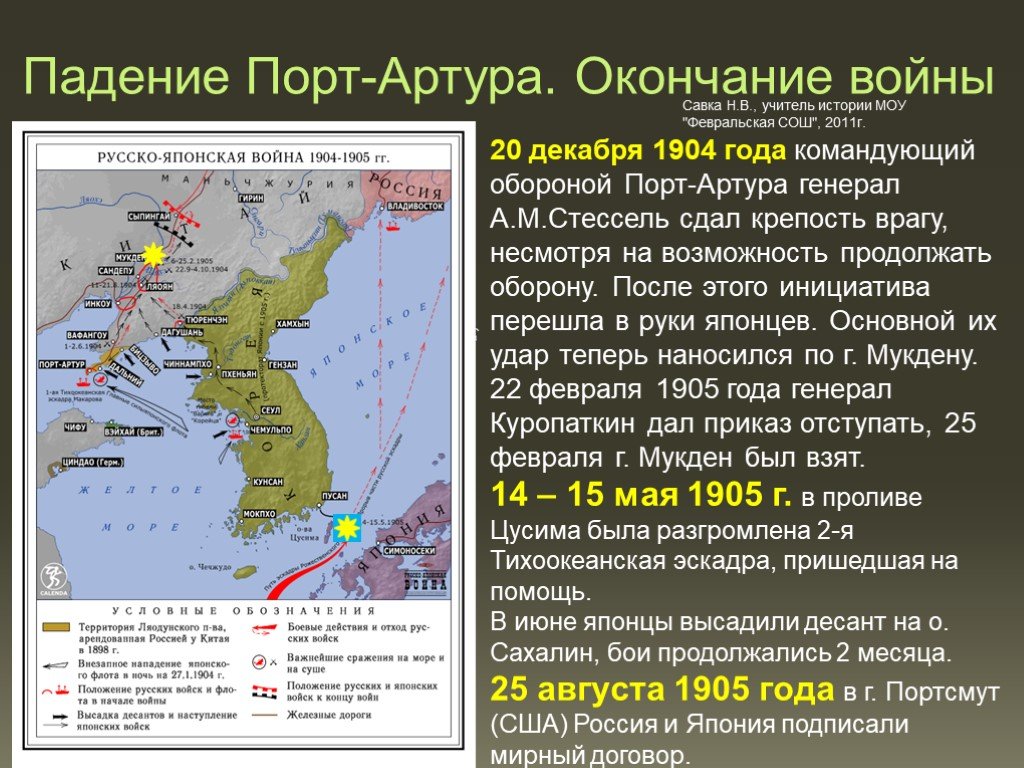

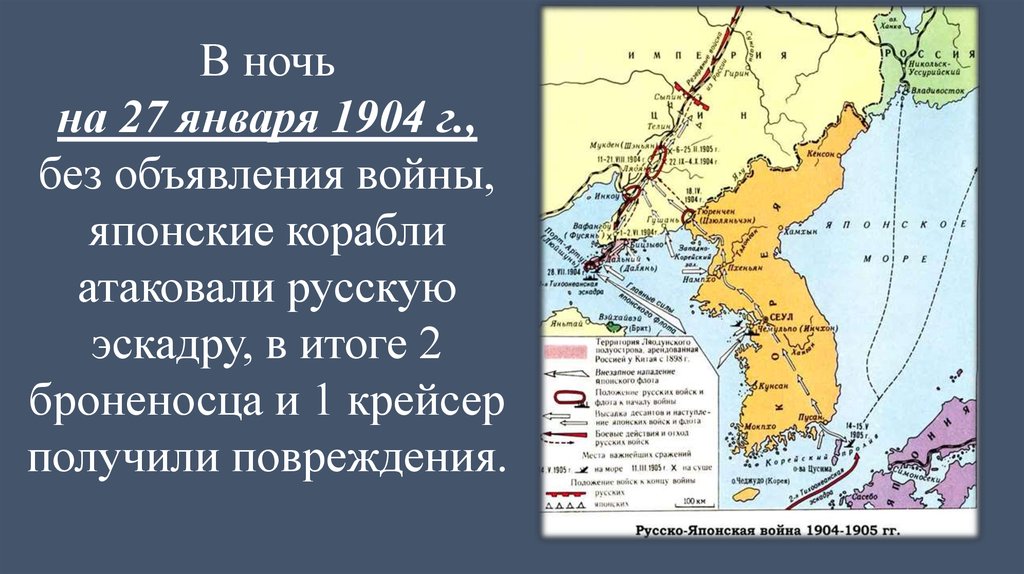

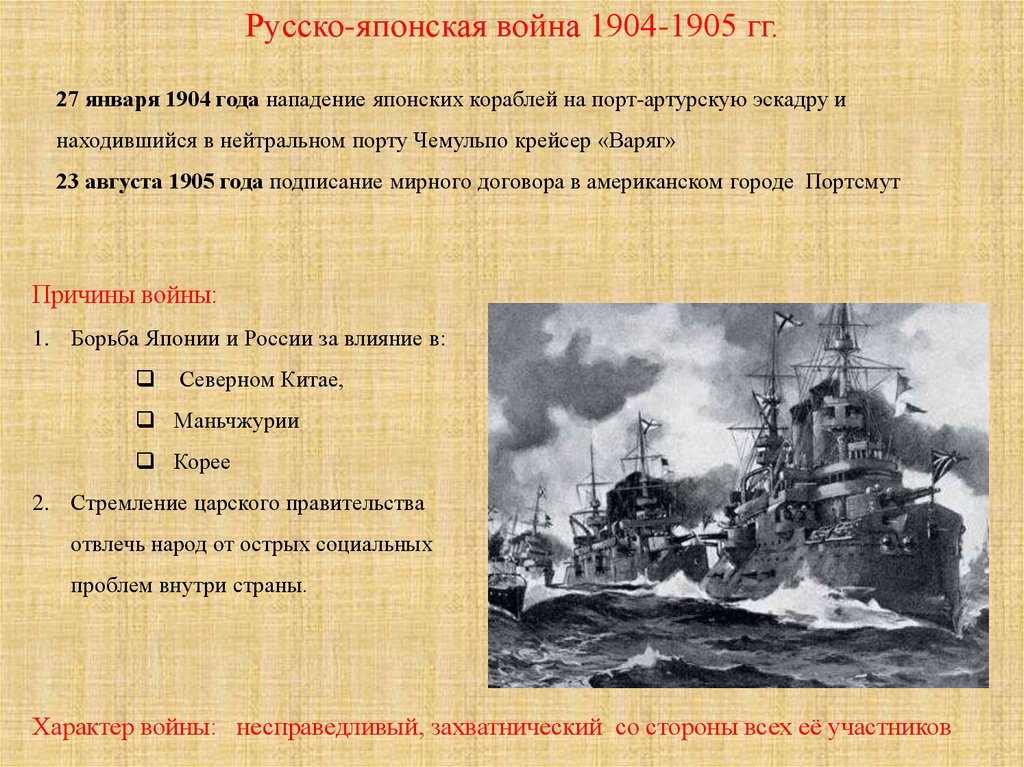

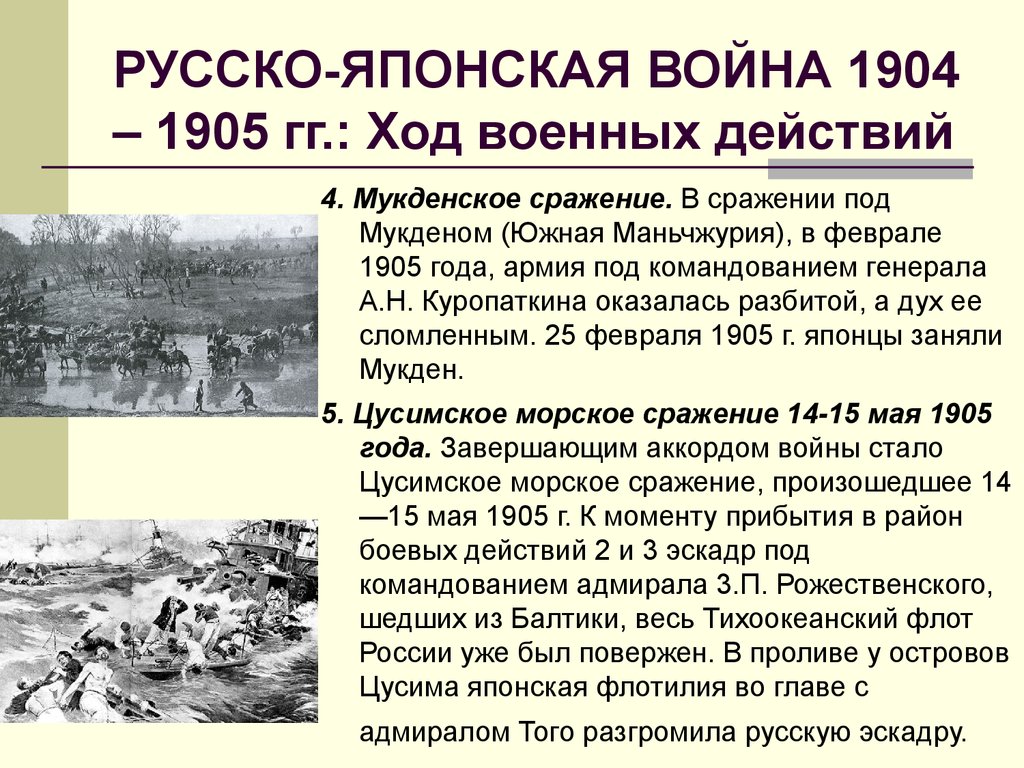

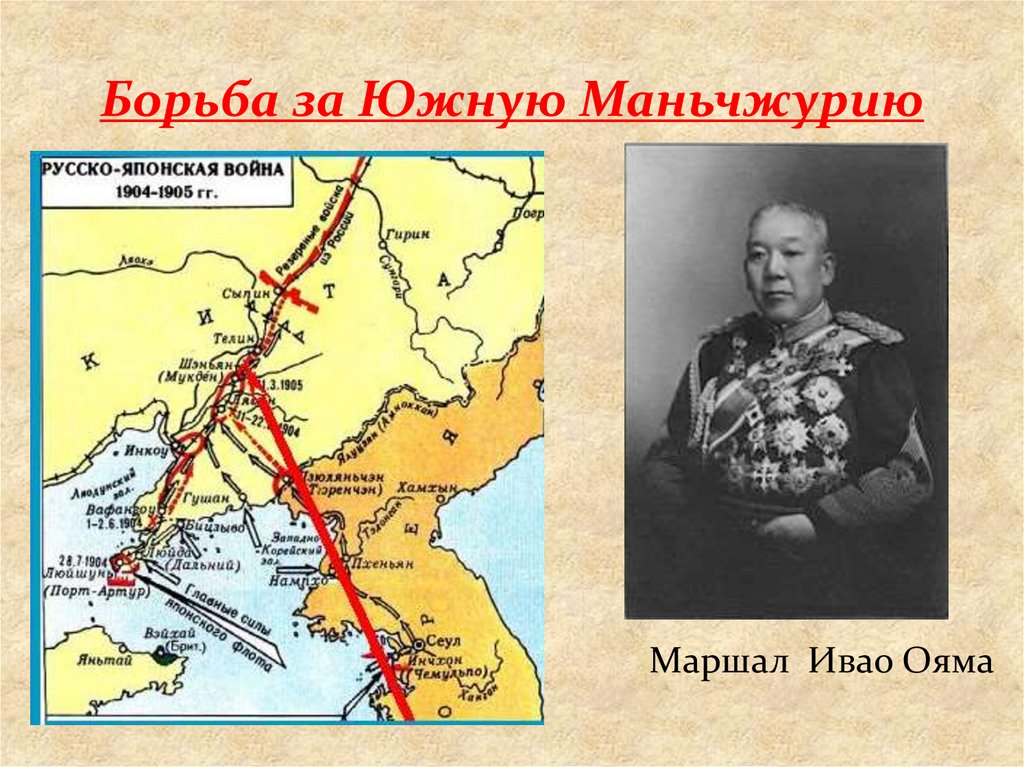

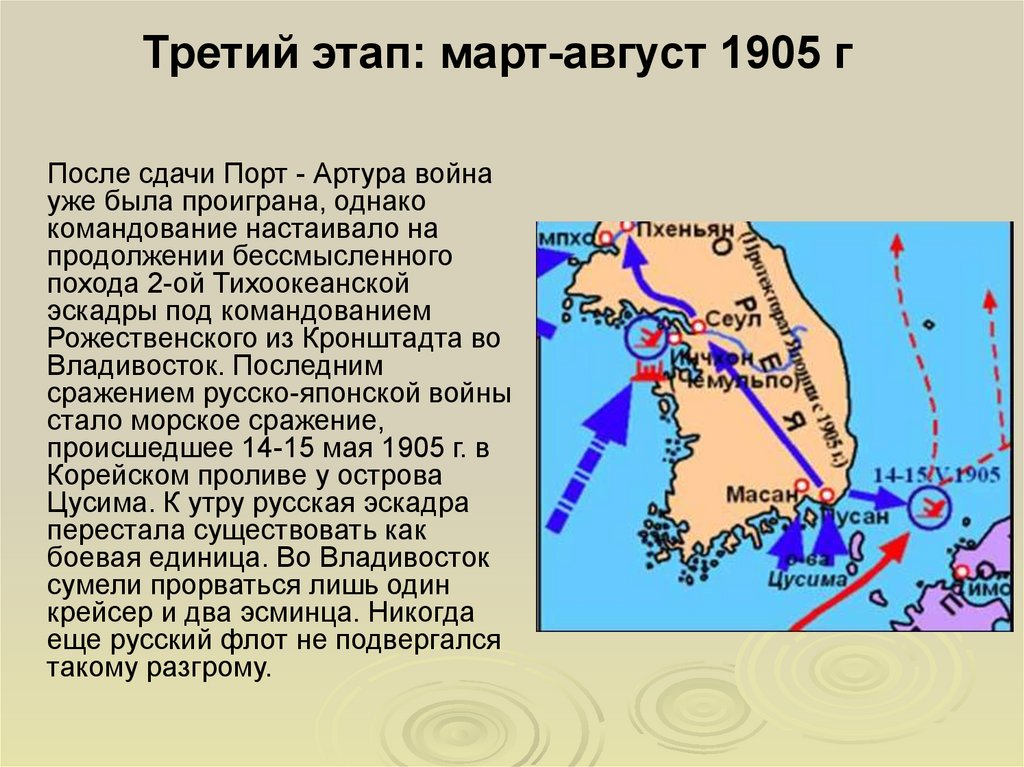

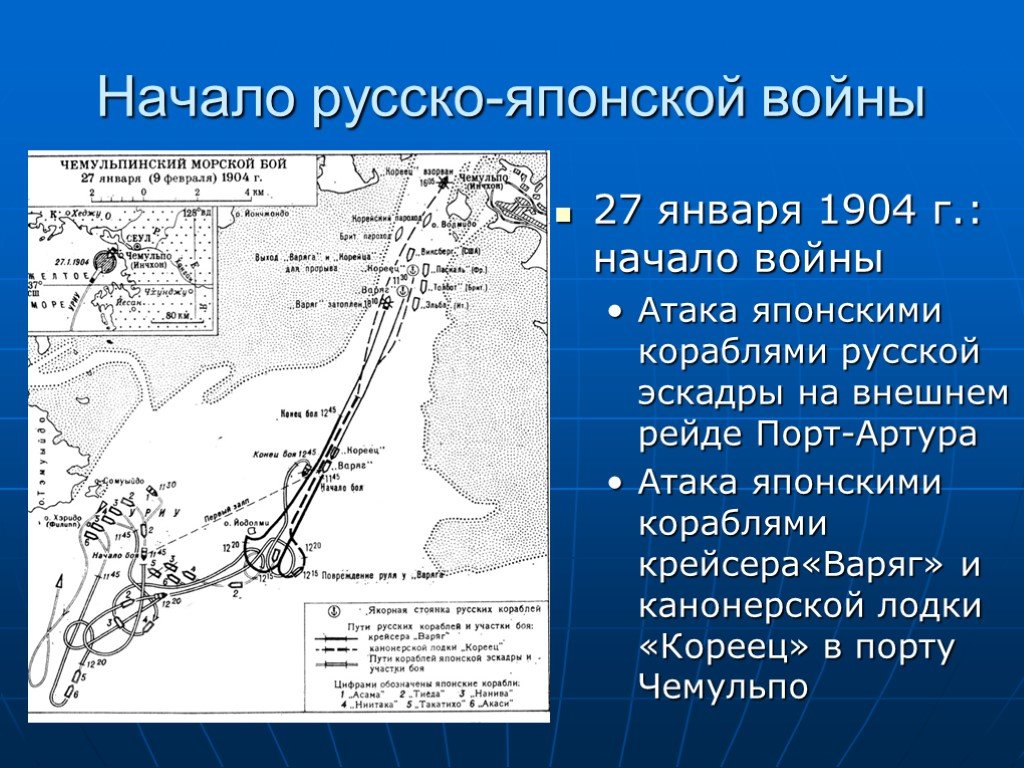

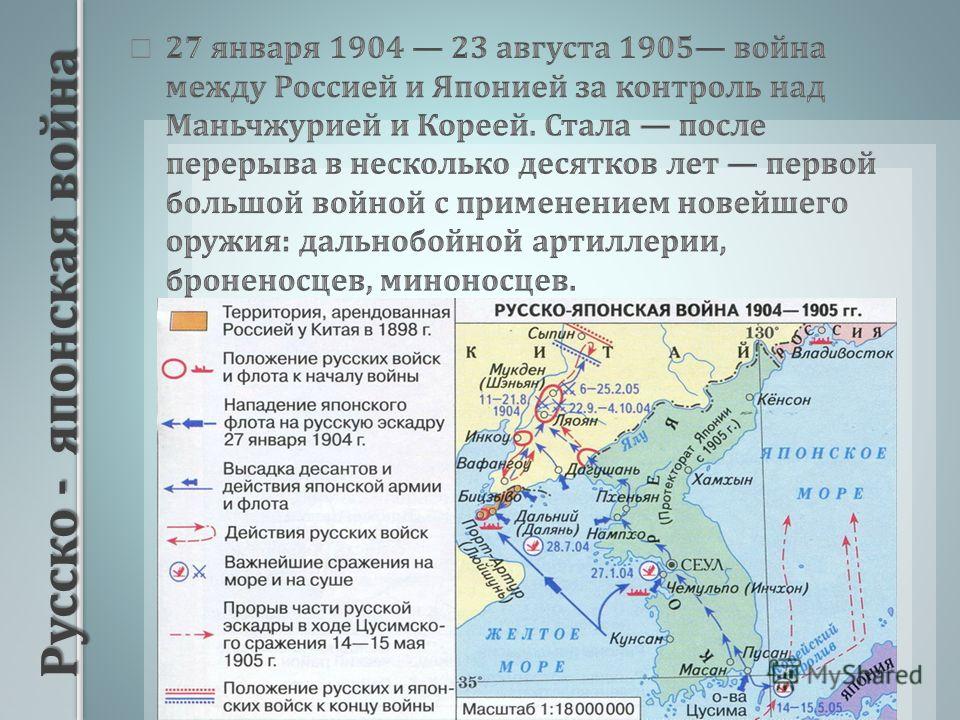

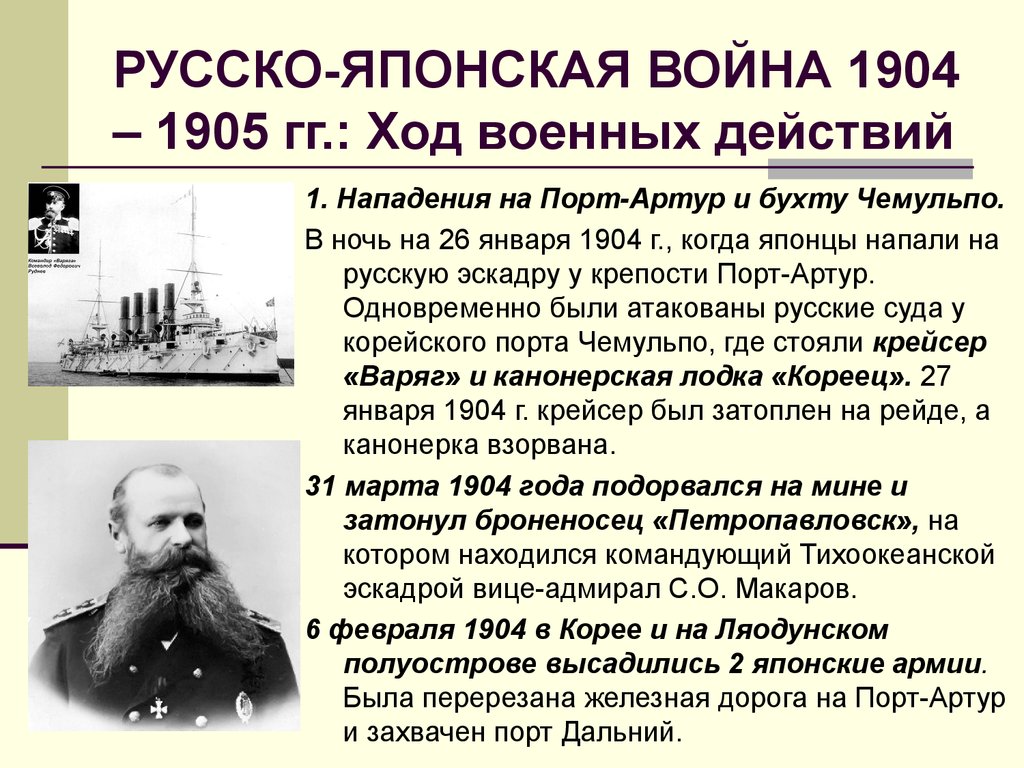

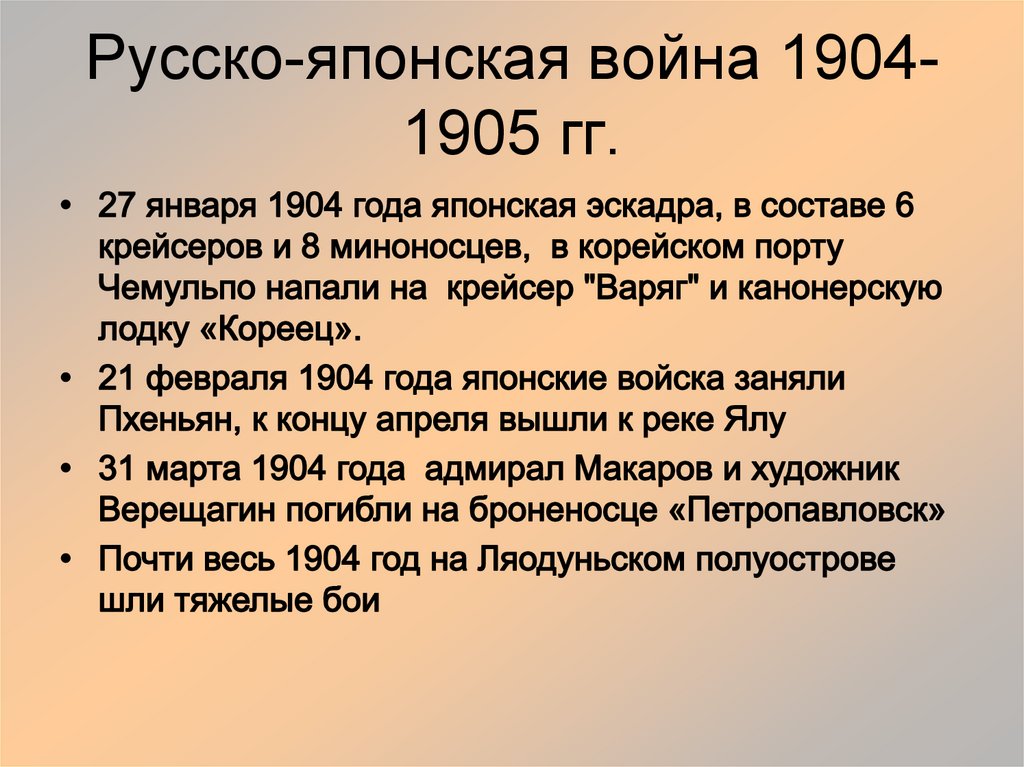

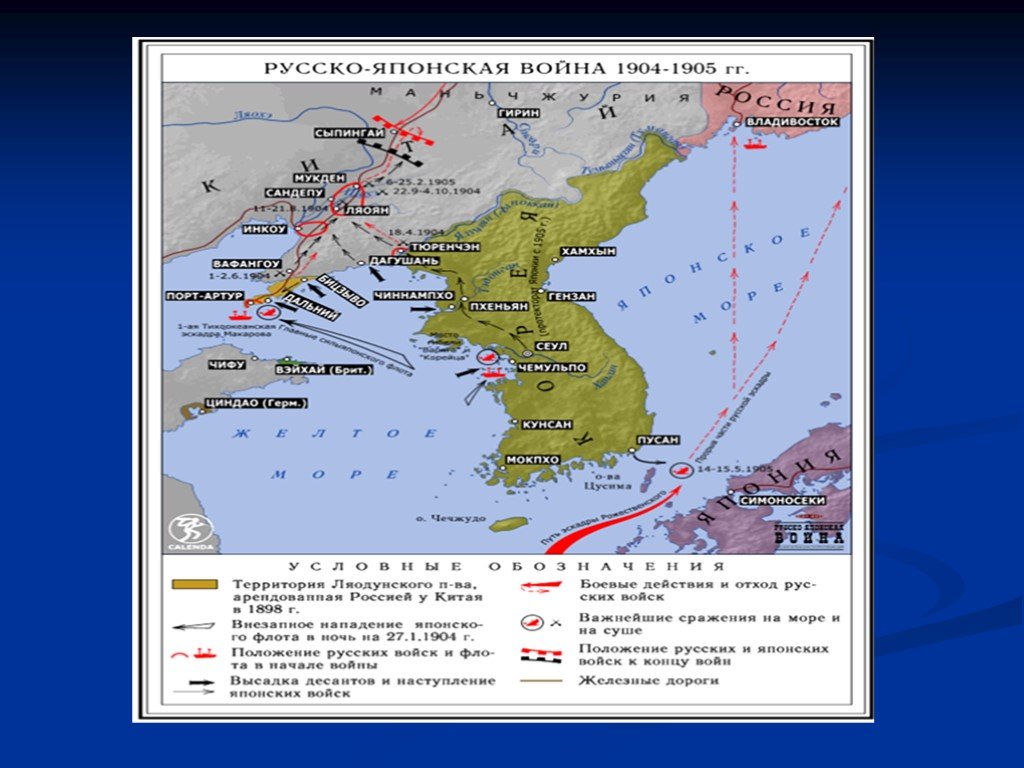

Можно считать, что предпосылки Советско-японской войны возникли ровно в тот день, когда окончилась Русско-японская война — в день подписания Портсмутского мира 5 сентября 1905 года. Россия потеряла арендованный у Китая Ляодунский полуостров (порт Далянь и Порт-Артур) и южную часть острова Сахалин. Весомой была потеря влияния в мире в целом и на Дальнем Востоке, в частности, вызванная неудачной войной на суше и гибелью большей части флота на море. Очень сильным также было чувство национального унижения: по всей стране прошли революционные восстания, в том числе и во Владивостоке.

Россия потеряла арендованный у Китая Ляодунский полуостров (порт Далянь и Порт-Артур) и южную часть острова Сахалин. Весомой была потеря влияния в мире в целом и на Дальнем Востоке, в частности, вызванная неудачной войной на суше и гибелью большей части флота на море. Очень сильным также было чувство национального унижения: по всей стране прошли революционные восстания, в том числе и во Владивостоке.

Это положение усилилось в ходе революции 1917 года и последовавшей Гражданской войны. 18 февраля 1918 года Верховный совет Антанты принял решение об оккупации японскими войсками Владивостока и Харбина, а также зоны КВЖД. Во Владивостоке во время иностранной интервенции находилось около 15 тысяч японских солдат. Япония несколько лет фактически оккупировала российский Дальний Восток, и покинула регион с большой неохотой под нажимом США и Великобритании, которые опасались чрезмерного усиления вчерашнего союзника по Первой мировой войне.

Эти события припомнит лейтенант Герасименко, член ВКП(б) (12 МЖДАБ) в 1945 году. Его слова приведены в политдонесении начальника политуправления ТОФ, где собраны и другие цитаты личного состава кораблей и частей флота, воспринявших с большим подъемом известие о начале войны с Японией.

Его слова приведены в политдонесении начальника политуправления ТОФ, где собраны и другие цитаты личного состава кораблей и частей флота, воспринявших с большим подъемом известие о начале войны с Японией.

Слова лейтенанта Герасименко в политдонесении начальника политуправления ТОФ. Фото: Из фондов военно-исторического музея ТОФ

Одновременно шел процесс усиления позиций Японии в Китае, который также был ослаблен и раздроблен. Начавшийся в 1920-е годы обратный процесс — усиления СССР — довольно быстро привел к тому, что между Токио и Москвой сложились отношения, которые спокойно можно было бы охарактеризовать как «холодная война». К концу 1930-х годов напряжение достигло пика, и этот период ознаменовался двумя крупными столкновениями между СССР и Японией — конфликтом на озере Хасан (Приморский край) в 1938 году и на реке Халхин-Гол (Монгольско-маньчжурская граница) — в 1939.

Слова летчика Недуева в политдонесении начальника политуправления ТОФ. Фото: Из фондов военно-исторического музея ТОФ

Хрупкий нейтралитет

Понеся довольно серьезные потери и убедившись в мощи Красной армии, Япония предпочла 13 апреля 1941 года заключить с СССР пакт о нейтралитете. Нашей стране также был выгоден пакт, так как Москва понимала, что главный очаг военной напряженности кроется не на Дальнем Востоке, а в Европе. Для самой Германии, партнера Японии по «Антикоминтерновскому пакту» (Германия, Италия, Япония), видевшей в стране Восходящего солнца главного союзника и будущего партнера в «Новом Мировом Порядке», договор между Москвой и Токио был серьезной оплеухой. Токио, однако, указал немцам на наличие такого же пакта о нейтралитете между Москвой и Берлином.

Нашей стране также был выгоден пакт, так как Москва понимала, что главный очаг военной напряженности кроется не на Дальнем Востоке, а в Европе. Для самой Германии, партнера Японии по «Антикоминтерновскому пакту» (Германия, Италия, Япония), видевшей в стране Восходящего солнца главного союзника и будущего партнера в «Новом Мировом Порядке», договор между Москвой и Токио был серьезной оплеухой. Токио, однако, указал немцам на наличие такого же пакта о нейтралитете между Москвой и Берлином.

Два главных агрессора Второй мировой не смогли договориться, и каждый повел свою главную войну — Германия против СССР в Европе, Япония — против США и Великобритании на Тихом Океане.

Впрочем, отношения между СССР и Японией в этот период трудно было назвать хорошими. Было очевидно, что ни для одной из сторон подписанный пакт не является ценным, и война — лишь дело времени.

Японское командование разрабатывало не только планы захвата значительной части советской территории, но и систему военного управления «в зоне оккупации территории СССР». В Токио по-прежнему считали своими жизненными интересами следующие территории при разделе «побежденного» Советского Союза. В документе под названием «План управления территориями в сфере сопроцветания Великой Восточной Азии», который был создан военным министерством Японии совместно с министерством колоний в 1942 году, отмечалось:

В Токио по-прежнему считали своими жизненными интересами следующие территории при разделе «побежденного» Советского Союза. В документе под названием «План управления территориями в сфере сопроцветания Великой Восточной Азии», который был создан военным министерством Японии совместно с министерством колоний в 1942 году, отмечалось:

Приморье должно быть присоединено к Японии, районы, прилегающие к Маньчжурской империи, должны быть включены в сферу влияния этой страны, а Транссибирская дорога отдана под полный контроль Японии и Германии, причем Омск будет пунктом разграничения между ними.

Присутствие на дальневосточных границах мощной группировки вооруженных сил Японии вынуждало Советский Союз на протяжении всей Великой Отечественной войны с Германией и ее союзниками держать на Востоке от 15 до 30% боевых сил и средств советских вооруженных сил — всего более 1 млн солдат и офицеров.

В Вашингтоне и Лондоне знали точную дату вступления Советского Союза в войну на Дальнем Востоке. Прибывшему в мае 1945 года в Москву специальному представителю американского президента Г. Гопкинсу И.В. Сталин заявил:

Прибывшему в мае 1945 года в Москву специальному представителю американского президента Г. Гопкинсу И.В. Сталин заявил:

Капитуляция Германии произошла 8 мая. Следовательно, советские войска будут находиться в полной готовности к 8 августа

Сталин был верен своему слову, и 8 августа 1945 года народный комиссар иностранных дел СССР В.М. Молотов сделал японскому послу в Москве следующее заявление для передачи правительству Японии:

Учитывая отказ Японии капитулировать, союзники обратились к Советскому правительству с предложением включиться в войну против японской агрессии и тем самым сократить сроки окончания войны, сократить количество жертв и содействовать скорейшему восстановлению всеобщего мира.

Советское правительство заявляет, что с завтрашнего дня, то есть с 9 августа. Советский Союз будет считать себя в состоянии войны с Японией.

На следующий день, 10 августа, войну Японии объявила и Монгольская Народная Республика.

Готовность к войне

С запада страны началась переброска на Восток значительного числа войск из состава фронтов и западных военных округов. По Транссибирской железнодорожной магистрали день и ночь непрерывным потоком шли воинские эшелоны с людьми, боевой техникой и военным имуществом. Всего к началу августа на Дальнем Востоке и на территории Монголии была сосредоточена мощная группировка советских войск численностью в 1,6 млн человек, имевшая свыше 26 тысяч орудий и минометов, 5,5 тысяч танков и самоходных орудий и свыше 3,9 тысяч боевых самолетов.

По Транссибирской железнодорожной магистрали день и ночь непрерывным потоком шли воинские эшелоны с людьми, боевой техникой и военным имуществом. Всего к началу августа на Дальнем Востоке и на территории Монголии была сосредоточена мощная группировка советских войск численностью в 1,6 млн человек, имевшая свыше 26 тысяч орудий и минометов, 5,5 тысяч танков и самоходных орудий и свыше 3,9 тысяч боевых самолетов.

На дорогах Маньчжурии. Август, 1945 год. Фото: Из фондов ГАПК

Создаются три фронта — Забайкальский во главе с маршалом Советского Союза Р.Я. Малиновским, 1-й Дальневосточный (бывшая Приморская группа войск) во главе с маршалом Советского Союза К.А. Мерецковым и 2-й Дальневосточный фронт (бывший Дальневосточный фронт) под командованием генерала армии М.А. Пуркаева. Тихоокеанским флотом командует адмирал И.С. Юмашев.

Готов был и Тихоокеанский флот. К августу 1945 года в его состав входили: два крейсера, построенных на Дальнем Востоке, один лидер, 12 эскадренных миноносцев, 10 сторожевых кораблей типа «Фрегат», шесть сторожевых кораблей типа «Метель», один сторожевой корабль типа «Альбатрос», два сторожевых корабля типа «Дзержинский», два монитора, 10 минных заградителей, 52 тральщика, 204 торпедных катера, 22 больших охотника, 27 малых охотников, 19 десантных кораблей. Подводные силы состояли из 78 подводных лодок. Главной базой корабельных сил флота являлся Владивосток.

Подводные силы состояли из 78 подводных лодок. Главной базой корабельных сил флота являлся Владивосток.

Авиация Тихоокеанского флота насчитывала 1,5 тысячи самолетов различных типов. Береговая оборона насчитывала 167 береговых батарей с орудиями калибром от 45 до 356 мм.

Экипаж советского бомбардировщика Пе-2 поздравляют с успешным выполнением боевого задания. 1-й Дальневосточный фронт. Фото: Из фондов музея им. В.К. Арсеньев

Советским войскам противостояла сильная группировка японских войск и войск Маньчжоу-Го обшей численностью до 1 млн человек. Армия Японии насчитывала примерно 600 тысяч человек, из которых 450 тысяч находились в Маньчжурии, а остальные 150 тысяч — в Корее, преимущественно в северной ее части. Однако по уровню вооруженности японские войска заметно уступали советским.

Советские войска в Маньчжурии. Фото: Из фондов музея им. В.К. Арсеньева

Вдоль советских и монгольских границ японцами заблаговременно было сооружено 17 укрепленных районов, из них восемь общей протяженностью около 800 км — против Приморья. Каждый укрепленный район в Маньчжурии опирался на природные препятствия в виде водных и горных преград.

Каждый укрепленный район в Маньчжурии опирался на природные препятствия в виде водных и горных преград.

Согласно плану военной операции, на полный разгром японской Квантунской армии руководство СССР отводило своей группировке войск всего 20–23 суток. Наступательные операции трех фронтов по глубине достигали 600–800 км, что требовало высоких темпов продвижения советских войск.

Молниеносная война или «Августовский шторм»

Дальневосточная кампания советских войск включала в себя три операции — Маньчжурскую стратегическую наступательную, Южно-Сахалинскую наступательную и Курильскую десантную.

Наступление советских войск началось, как и планировалось, ровно в полночь с 8 на 9 августа 1945 года на земле, в воздухе и на море одновременно — на огромном участке фронта протяженностью в 5 км.

Война была стремительной. Обладая богатым опытом боевых действий против немцев, советские войска серией быстрых и решительных ударов прорвали японскую оборону и начали наступление вглубь Маньчжурии. Танковые части успешно продвигались в казалось бы непригодных условиях — через пески Гоби и хребты Хингана, но отлаженная за четыре года войны с самым грозным противником военная машина практически не давала сбоев.

Танковые части успешно продвигались в казалось бы непригодных условиях — через пески Гоби и хребты Хингана, но отлаженная за четыре года войны с самым грозным противником военная машина практически не давала сбоев.

Высадка советского десанта на берег Маньчжурии. Фото: Из фондов музея им. В.К. Арсеньев

В полночь пересекли государственную границу 76 советских бомбардировщиков Ил-4 из состава 19-го дальнебомбардировочного авиационного корпуса. Через полтора часа они нанесли бомбовый удар по крупным японским гарнизонам в городах Чанчунь и Харбин.

Наступление велось стремительно. В авангарде Забайкальского фронта наступала 6-я гвардейская танковая армия, которая за пять суток наступления продвинулась вперед на 450 км и с ходу преодолела хребет Большого Хингана. Советские танкисты на сутки раньше запланированного срока вышли на Центральную Маньчжурскую равнину и оказались в глубоком тылу Квантунской армии Японские войска контратаковали, но всюду безуспешно.

Наступающему 1-му Дальневосточному фронту пришлось столкнуться уже в первые дни боев не только с сильным сопротивлением японских войск на рубежах Пограничненского, Дуннинского, Хотоуского укрепленных районов, но и с массовым применением противников смертников — камикадзе. Такие камикадзе подкрадывались к группам солдат и подрывали себя среди них. На подступах к городу Муданьцзяну был отмечен случай, когда 200 человек смертников, распластавшись в густой траве, попытались на поле боя преградить путь советским танкам.

Такие камикадзе подкрадывались к группам солдат и подрывали себя среди них. На подступах к городу Муданьцзяну был отмечен случай, когда 200 человек смертников, распластавшись в густой траве, попытались на поле боя преградить путь советским танкам.

Тихоокеанский флот в Японском море развернул подводные лодки, корабельные отряды находились в состоянии немедленной готовности выхода в море, разведывательная авиация совершала вылет за вылетом. Под Владивостоком выставили оборонительные минные заграждения.

Погрузка торпеды с надписью «Смерть самураям!» на советскую подводную лодку ТОФ типа «Щука» (V-бис серии). Вместо кормового орудия на подводной лодке установлен пулемет ДШК. На заднем плане видна подводная лодка типа «Щука» (X серии). Фото: Из фондов музея им. В.К. Арсеньева

Десантные операции на корейское побережье прошли успешно. 11 августа силами морского десанта был занят порт Юки, 13 августа — порт Расин, 16 августа — порт Сейсин, что позволяло выйти к портам Южной Кореи, и после их захвата можно было наносить сильные удары по отдаленным базам противника.

При проведении этих десантных операций Тихоокеанский флот неожиданно столкнулся с серьезной опасностью в виде американских минных постановок. Непосредственно перед вступлением Советского Союза в войну на Тихом океане американская авиация произвела массовую постановку магнитных и акустических мин на подходах к портам Сейсин и Расин. Это привело к тому, что советские корабли и транспорты стали подрываться на минах союзников во время проведения десантных операций и при дальнейшем использовании портов Северной Кореи для снабжения своих войск.

Бойцы 355-го отдельного батальона морской пехоты Тихоокеанского флота перед высадкой в Сэйсин. Фото: Из фондов ГАПК

Свое наступление войска 2-го Дальневосточного фронта начали с успешного форсирования рек Амур и Уссури. После этого они продолжили наступление вдоль берегов реки Сунгари в направлении на город Харбин, содействуя соседним фронтам. Вместе с фронтом вглубь Маньчжурии продвигалась и Краснознаменная Амурская флотилия.

В ходе Сахалинской наступательной операции Тихоокеанский флот высадил крупные десанты в портах Торо, Эсутору, Маока, Хонто и Отомари. Высадка почти 3,5 тысяч десантников в порту Маока проходила при сильном противодействии японцев.

Высадка почти 3,5 тысяч десантников в порту Маока проходила при сильном противодействии японцев.

15 августа Император Хирохито объявлял о том, что Япония принимает Потсдамскую декларацию. Он воздал должное погибшим в войне и предупредил своих подданных, что теперь «нужно строжайшим образом воздерживаться от выражения эмоции». В заключение своего выступления перед японским народом микадо призвал:

«…Пусть весь народ живет единой семьей от поколения к поколению, будучи всегда твердым в своей вере в вечность своей священной земли, памятуя о тяжком бремени ответственности и долгой дороге, которая лежит перед нами. Объедините все силы для строительства будущего. Укрепляйте честность, развивайте благородство духа и напряженно работайте с тем, чтобы увеличивать великую славу империи и идти рука об руку с прогрессом всего мира».

В этот день многие фанатики из числа военных людей покончили с собой.

Сделал себе харакири вечером 15 августа и адмирал Ониси, основатель корпуса камикадзе в императорских вооруженных силах. В своей предсмертной записке Ониси был устремлен в будущее страны Восходящего Солнца:

В своей предсмертной записке Ониси был устремлен в будущее страны Восходящего Солнца:

«Выражаю мое глубокое восхищение перед душами мужественных камикадзе. Они доблестно сражались и умирали с верой в конечную победу. Смертью я хочу искупить свою часть неудачи достичь этой победы, и я извиняюсь перед душами погибших пилотов и их обездоленными семьями…».

А в Маньчжурии продолжались бои — никто не отдал приказа Квантунской армии прекратить вооруженное сопротивление наступавшей на всех фронтах советской Красной Армии. В последующие дни на различных уровнях шло согласование вопроса о капитуляции японской Квантунской армии, разбросанной по огромной территории Маньчжурии и Северной Кореи.

Пока шла такая переговорная деятельность, в составе Забайкальского, 1-го и 2-го Дальневосточных фронтов были созданы специальные отряды. В их задачу входило захват городов Чанчунь, Мукден, Гирин и Харбин.

Советские войска в Харбине. Август, 1945 год. Фото: Из фондов ГАПК

18 августа главнокомандующий советскими войсками на Дальнем Востоке отдал командующим фронтов и Тихоокеанским флотом приказ, в котором требовал:

«На всех участках фронта, где будут прекращены боевые действия со стороны японо-маньчжуров, немедленно прекращать боевые действия и со стороны советских войск».

Советские войска в Харбине. Фото: Из фондов музея им. В.К. Арсеньева

19 августа, японские войска, оказывавшие сопротивление наступавшему 1-му Дальневосточному фронту, прекратили боевые действия. Началась массовая сдача в плен, и только за первый день сложили оружие 55 тысяч японских военнослужащих. Воздушные десанты в городах Порт-Артур и Дайрен (Дальний) были высажены 23 августа.

Моряки-десантники Тихоокеанского флота на пути в Порт-Артур. На переднем плане участница обороны Севастополя, десантник Тихоокеанского флота Анна Юрченко. Фото: Из фондов ГАПК

К вечеру того же дня в Порт-Артур вошла танковая бригада 6-й гвардейской танковой армии. Гарнизоны этих городов капитулировали, а попытки японских судов, стоявших в гаванях, уйти в открытое море — решительно пресечены.

Советские солдаты смотрят на Восточный бассейн в захваченном Порт-Артуре (ныне китайский город Люйшунь). Фото: Из фондов ГАПК

Город Дайрен (Дальний) был одним из центров белой эмиграции. Органами НКВД здесь были арестованы белогвардейцы. Все они были преданы суду за свои деяния в годы Гражданской войны в России.

Органами НКВД здесь были арестованы белогвардейцы. Все они были преданы суду за свои деяния в годы Гражданской войны в России.

25–26 августа 1945 года советские войска трех фронтов завершили оккупацию территории Маньчжурии и Ляодунского полуострова. К концу августа вся территория Северной Кореи до 38-й параллели была освобождена от японских войск, которые большей частью отошли на юг Корейского полуострова.

Танки Т-34-85 6-й гвардейской танковой армии на побережье Ляодунского залива, 22.08.1945. Фото: Из фондов ГАПК

К 5 сентября все Курилы были заняты советскими войсками. Общая численность плененных японских гарнизонов на островах Курильской гряды достигала 50 тысяч человек. Из них на Южных Курилах было пленено около 20 тысяч человек. Военнопленные японцы были эвакуированы на Сахалин. В проведении операции по захвату участвовали 2-й Дальневосточный фронт и Тихоокеанский флот.

Колонна японских военнопленных. Фото: Из фондов ГАПК

Очищение территории Маньчжурии, Северной Кореи и Курильских островов от японских гарнизонов, их разоружение и прием капитулировавших войск продолжались и в сентябре, уже после официального окончания Второй мировой войны.

1 сентября приказом маршала Советского Союза A.M. Василевского военное положение на территории советского Дальнего Востока было отменено.

Японские торговцы приготовились к приходу советских солдат на Южный Сахалин, подготовив плакаты с надписями по-русски и советскую атрибутику. Фото: Из фондов ГАПК

После того, как самая мощная из японских армий, Квантунская, прекратила свое существование, а Маньчжурия, Северная Корея, Южный Сахалин и Курильские острова были заняты советскими войсками, даже самые ярые приверженцы продолжения войны в Японии поняли, что империя на Японских островах войну на Тихом океане проиграла.

Встреча в Китае советских бойцов. Август, 1945 год. Фото: Из фондов ГАПК

2 сентября 1945 года в Токийском заливе на борту американского линейного корабля «Миссури» был подписан акт о безоговорочной капитуляции Японии. С японской стороны его подписали министр иностранных дел М. Сигемитцу и начальник генерального штаба армии генерал Умэдзу. По уполномочию Верховного главнокомандующего Советскими Вооруженными Силами от имени Советского Союза акт скрепил своей подписью генерал-лейтенант К. Н. Деревянко. От имени союзных наций — американский генерал Д. Макартур.

Н. Деревянко. От имени союзных наций — американский генерал Д. Макартур.

Так закончились в один день две войны — Вторая мировая и Советско-японская 1945 года.

Итоги и последствия Советско-японской

В результате войны 1945 года Красной армией и союзниками была полностью разгромлена миллионная Квантунская армия. По советским данным, ее потери убитыми составили 84 тысячи человек, взято в плен около 600 тысяч. Безвозвратные потери Красной Армии составили 12 тысяч человек. Из 1,2 тысячи человек, составивших общие потери Тихоокеанского флота, 903 человека были убиты или смертельно ранены.

Советским войскам достались богатые боевые трофеи: 4 тысячи орудий и минометов (гранатометов), 686 танков, 681 самолет и другая военная техника.

Воинская доблесть советских воинов в войне с Японией была высоко оценена — 308 тысяч человек, отличившихся в боях, были отмечены правительственными наградами. 87 человек удостоились высокого звания Героя Советского Союза, из них шестеро стали дважды Героями.

В результате сокрушительного поражения Япония на многие годы утратила лидирующие позиции в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Японская армия была разоружена, сама Япония лишилась права иметь регулярную армию. На дальневосточных границах Советского Союза установилось долгожданное спокойствие.

С капитуляцией Японии закончилась многолетняя интервенция этой страны в Китае. В августе 1945 года прекратило свое существование марионеточное государство Маньчжоу-Го. Китайский народ получил возможность самостоятельно решать свою судьбу и вскоре избрал социалистический путь развития. Также закончился 40-летний период жестокого колониального гнета Японии в Корее. На политической карте мира возникли новые независимые государства: Китайская Народная Республика, Корейская Народно-Демократическая Республика, Республика Корея, Демократическая Республика Вьетнам и другие.

В результате войны СССР фактически вернул в свой состав территории, утраченные Россией ранее (южный Сахалин и, временно, Квантун с Порт-Артуром и Дальним, впоследствии переданные Китаю), а также Курильские острова, принадлежность южной части которых до сих пор оспаривается Японией.

Согласно Сан-Францисскому мирному договору, Япония отказалась от любых притязаний на Сахалин (Карафуто) и Курилы (Тисима Рэтто). Но договор не определял принадлежность островов и СССР не подписал его. Переговоры по южной части Курильских островов продолжаются и до сих пор, причем перспектив быстрого разрешения вопроса пока не видно.

Война СССР и Японии в 1945 году, ставшая последней крупной кампанией Второй мировой войны, длилась меньше месяца, но именно этот месяц стал ключевым в истории Дальнего Востока и всего Азиатско-Тихоокеанского региона.

Экспозиция в музее Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю. Фото: РИА PrimaMedia

Экспозиция в музее Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю. Фото: РИА PrimaMedia

Экспозиция в музее Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю. Фото: РИА PrimaMedia

Экспозиция в музее Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю. Фото: РИА PrimaMedia

Экспозиция в музее Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю. Фото: РИА PrimaMedia

Фото: РИА PrimaMedia

Экспозиция в музее Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю. Фото: РИА PrimaMedia

Экспозиция в музее Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю. Фото: РИА PrimaMedia

Экспозиция в музее Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю. Фото: РИА PrimaMedia

Экспозиция в музее Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю. Фото: РИА PrimaMedia

Экспозиция в музее Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю. Фото: РИА PrimaMedia

Экспозиция в музее Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю. Фото: РИА PrimaMedia

Экспозиция в музее Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю. Фото: РИА PrimaMedia

Экспозиция в музее Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю. Фото: РИА PrimaMedia

Экспозиция в музее Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю. Фото: РИА PrimaMedia

Экспозиция в музее Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю. Фото: РИА PrimaMedia

Фото: РИА PrimaMedia

Экспозиция в музее Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю. Фото: РИА PrimaMedia

Экспозиция в музее Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю. Фото: РИА PrimaMedia

Экспозиция в музее Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю. Фото: РИА PrimaMedia

Экспозиция в музее Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю. Фото: РИА PrimaMedia

1 / 19

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:

Война с милитаристской Японией в сводках Совинформбюро на РИА PrimaMedia

Окончание Второй мировой войны на Дальнем Востоке: дни мира и итоги боевых действий

Неоднозначные итоги Второй мировой войны обсудят участники конференции во Владивостоке

Забытая Советско-японская война 1945 года восстановлена в памяти народной — KVnews.ru

Среди ее героев – уроженцы Омской области: рулевой сторожевого катера Петр ИЛЬИЧЕВ и санитарка батальона морской пехоты Мария ЦУКАНОВА.

3 сентября 2020 года после большого перерыва (с 1947 года) в России будет отмечаться как праздничный день победа советского народа и союзников над Японией и окончание Второй мировой войны.

Во время Великой Отечественной войны (1941–1945) советское командование постоянно держало значительный контингент войск на Дальнем Востоке. Существовала угроза нападения Японии как союзника Германии на Советский Союз. Часть дивизий была отправлена на фронт. Вместо этих дивизий формировались новые. Пополнение шло за счет призывников-сибиряков, так как европейская часть страны находилась под оккупацией немцев или в зоне боевых действий.

Последний такой призыв был для юношей 1927 года рождения. Весной 1945 года в армию призвали 18-летнего Петра ИЛЬИЧЕВА из деревни Пугачевки Нижнеомского района Омской области. Так Петр ИЛЬИЧЕВ на Дальнем Востоке впервые увидел воды Тихого океана. В августе 1945 года рулевой сторожевого катера «СК-253» Петр ИЛЬИЧЕВ вместе с другими матросами попал в отряд береговых пехотинцев для взятия штурмом острова Шумшу.

Еще одна улица Омска названа в честь Героя Советского Союза Марии ЦУКАНОВОЙ, участницы Советско-японской войны. Два источника спорят относительно места ее рождения. Согласно первому, ЦУКАНОВА родилась 14 сентября 1924 году в деревне Смолянка Крутинского района Омской области, согласно второму – в Иркутской области. 14 августа 1945 года Мария ЦУКАНОВА в составе 355-го батальона морской пехоты участвовала в высадке десанта в корейский порт Сэйсин (ныне Чхонджин). Во время боя девушка оказывала медицинскую помощь раненым, вынесла с поля боя 52 раненых десантников.

Несколько тысяч омичей участвовали в Советско-японской войне. Многие пали смертью храбрых, но осталась память об их подвигах. Во многих семьях и по сей день оплакивают погибших. Ежегодно внуки и правнуки выходят 9 мая в день Великой Победы с портретами своих дедов и прадедов и становятся в общие ряды «Бессмертного полка».

14 апреля 2020 года Госдума РФ приняла закон об изменениях в списке Дней воинской славы и памятных дат. В пояснительной записке авторы отмечают, что «победа Советского Союза над Японией в 1945 году внесла решающий вклад в завершение Второй мировой войны». Госдума определила новую дату окончания Второй мировой войны. Закон называет новым Днем воинской славы «3 сентября – День окончания Второй мировой войны (1945 год)». При этом из действующего законодательства исключается памятная дата «2 сентября – День окончания Второй мировой войны (1945 год)

В пояснительной записке авторы отмечают, что «победа Советского Союза над Японией в 1945 году внесла решающий вклад в завершение Второй мировой войны». Госдума определила новую дату окончания Второй мировой войны. Закон называет новым Днем воинской славы «3 сентября – День окончания Второй мировой войны (1945 год)». При этом из действующего законодательства исключается памятная дата «2 сентября – День окончания Второй мировой войны (1945 год)

Кроме того, в документе указывается, что за подвиги и боевые отличия в ходе войны с Японией более 300 тысяч советских граждан были награждены орденами и медалями, в том числе 100 человек – званием Героя Советского Союза.

В 1945 году 3 сентября было признано в СССР государственным праздником – Днем Победы над Японией. Однако уже в 1947 году этот день стал рабочим, а со временем и вовсе забылся как праздник.

В современной России 3 сентября считается памятной датой и отмечается как День солидарности в борьбе с терроризмом. 30 марта помощник президента России, глава Российского военно-исторического общества Владимир МЕДИНСКИЙ в интервью «Интерфаксу» сообщил, что согласно последним документам и исследованиям, Советский Союз потерял во Второй мировой войне почти 26,7 миллиона человек – военнослужащих и гражданских лиц.

30 марта помощник президента России, глава Российского военно-исторического общества Владимир МЕДИНСКИЙ в интервью «Интерфаксу» сообщил, что согласно последним документам и исследованиям, Советский Союз потерял во Второй мировой войне почти 26,7 миллиона человек – военнослужащих и гражданских лиц.

«Из них потери Красной армии, с учетом боев на Дальнем Востоке в августе 1945 года, – 8 668 400 человек. В эту цифру входят солдаты и офицеры РККА, которые были убиты на поле боя, умерли от ран или погибли в плену. И оставшиеся еще около 18 миллионов – это главным образом мирное население, жертвы чудовищного геноцида: от детей, умерших в младенчестве, до сожженных заживо жителей деревень и городов», – сказал МЕДИНСКИЙ.

Впервые потери Красной Армии, о которых сказал МЕДИНСКИЙ, на Омской земле озвучил бывший министр обороны СССР, Маршал Советского Союза Дмитрий ЯЗОВ во время встречи с омичами в центре по связям с общественностью в 1994 году. Автор данных строк присутствовал на этой встрече. Когда ЯЗОВУ задали вопрос о потерях Красной Армии, он ответил, что давал комиссии распоряжение выяснить данные о потерях в период Великой Отечественной войны. Маршал ЯЗОВ назвал такую цифру: погибло более 8 миллионов советских солдат и офицеров Красной Армии. Он также пояснил:

Когда ЯЗОВУ задали вопрос о потерях Красной Армии, он ответил, что давал комиссии распоряжение выяснить данные о потерях в период Великой Отечественной войны. Маршал ЯЗОВ назвал такую цифру: погибло более 8 миллионов советских солдат и офицеров Красной Армии. Он также пояснил:

«Не стоит сюда относить миллионы солдат и офицеров, попавших и сдавшихся в немецкий плен, и тех, кто умер естественной смертью. Да, действительно, много погибло в плену, но остальные вернулись живыми».

Для среднестатистического европейца, если так можно выразится, Советско-японская война (1945) практически неизвестна. Нашему народу о ней в советский период сильно не распространялись. В народе бытовало мнение, что миролюбивая наша страна напала на Японию, тогда как Япония не нападала на СССР в 1941 году, когда германские войска стояли под Москвой. Не распространялась информация и о войне СССР с Финляндией. Например, длительное время участники войны с Японией не пользовались льготами участников Великой Отечественной войны.

Для СССР война закончилась победой. Советский Союз вернул свои Курильские острова и Южный Сахалин. Формально война с Японией сегодня не закончилась, так как отсутствует мирный договор между Россией и Японией. Страна восходящего солнца настаивает на возвращении Россией южных островов Курильской гряды. Как видно, спор будет продолжаться долго или вечно.

14 августа 1945 года император Японии ХИРОХИТО выступил по радио с обращением к японскому народу о прекращении военных действий – на суше, на воде и воздухе. Он заявил, что он принял такое решение, чтобы спасти нацию. Однако свою речь император ХИРОХИТО закончил словами:

«Мы проиграли.

Но это только временно. Ошибка Японии состояла в недостатке материальной силы, научных знаний и вооружения. Эту ошибку мы исправим».

О том, как проходила церемония подписания Акта капитуляции Японии на борту американского линкора «Миссури» 2 августа 1945 года, пишет в своей статье «Конец второй мировой» военный историк Анатолий МЕРЕЖКО:

«Генерал Дуглас МАКАРТУР провел церемонию так, чтобы создать впечатление, что Япония якобы была сокрушена чуть ли не одним США. Режиссерским находкам Дугласа МАКАРТУРА не было конца. Посреди палубы линкора водрузили большой стол, за который уселись представители делегаций стран-победительниц. Оглушающую тишину нарушил стук палки о палубную броню. К столу шел, сильно прихрамывая, министр иностранных дел Японии Мамору СИГЭМИЦУ, за ним начальник генерального штаба генерал УМЭДЗУ и сопровождающие их лица. Не доходя до стола, японские представители остановились – наступили «минуты позора». Под взглядами сотен глаз моряков и журналистов японцы отстояли предписанное время, а затем СИГЭМИЦУ и УМЭДЗУ подписали Акт о безоговорочной капитуляции.

От союзных наций первым поставил свою подпись МАКАРТУР, рядом поставили генерал ПЕРСИВАЛЬ и генерал УАЙНРАЙТ. Затем свои подписи поставили и представители союзников и лишь пятым – генерал-лейтенант К.Н. ДЕРЕВЯНКО от Советского Союза».

Радостную церемонию подписания капитуляции американцам подпортил Иосиф СТАЛИН. Как гласила бытовавшая в народе пословица, «вождь добро помнит долго, а зло – вечно». Представляем малоизвестный факт. Американцы захотели унизить СТАЛИНА, а вместе с ним – и Красную Армию в мае 1945 года. Анатолий МЕРЕЖКО об этом выпаде американцев пишет:

«Дэвид ЭЙЗЕНХАУЭР организовал 7 мая 1945 года подписание акта о капитуляции фашистской Германии, уговорив представителя Советской армии при его штабе генерал-лейтенанта СУСЛОПАРОВА подписать акт от имени Советского Союза. СТАЛИН исправил эту нелепость, заставил американцев вторично уже в Берлине 8 мая в 22 часа 43 минуты вторично подписать Акт о капитуляции Германии. Своим поступком американцы огорчили (мягко сказано) товарища СТАЛИНА.

На церемонию подписания Акта в Токио СТАЛИН даже не послал Главкома Советских войск на Дальнем Востоке Маршала Советского Союза А.М. ВАСИЛЕВСКОГО, ни маршала Р.Я. МАЛИНОВСКОГО, ни К.А. МЕРЕЦКОГО, а решил, что хватит МАКАРТУРУ и генерала ДЕРЕВЯНКО. «Как аукнется, так и откликнется», – гласит русская пословица

».

Тем не менее, генерал-лейтенант Кузьма ДЕРЕВЯНКО с честью выполнил свою миссию и вошел в историю как подписавший от имени Советского Союза Акт капитуляции Японии.

СТАЛИН дал понять американцам, «как надо воевать». За 23 дня боев Красная Армия разгромила миллионную непобедимую Квантунскую армию, освободила Курильские острова, Южный Сахалин, Маньчжурию и Корею. Как доказывают исследователи, «американцам для завершения войны с Японией потребовалось бы еще полтора-два года. Этот факт был неоспорим, и о нем знали военные и политики в Вашингтоне.

В ознаменование праздника Победы над Японией по всем информационным каналам: радио, газетам – был передан приказ Иосифа Виссарионовича СТАЛИНА. Приводим текст:

Приводим текст:

«Приказ Верховного главнокомандующего по войскам Красной Армии и Военно-Морскому флоту 3 сентября 1945 года № 373

2 сентября 1945 года в Токио представителями Японии подписан Акт о безоговорочной капитуляции японских вооруженных сил. Война советского народа, совместно с нашими союзниками, против последнего агрессора – японского империализма – победоносно завершена, Япония разгромлена и капитулировала. Товарищи красноармейцы, краснофлотцы, сержанты, старшины, офицеры армии и флота, генералы, адмиралы и маршалы, поздравляю Вас с победоносным завершением войны против Японии. В ознаменование победы над Японией, сегодня, 3 сентября, в день праздника Победы над Японией, в 21 час столица нашей Родины Москва от имени Родины салютует доблестным войскам Красной Армии, кораблям и частям Военно-Морского флота, одержавшим победу, – двадцатью четырьмя артиллерийскими залпами из трехсот двадцати четырех орудий. Вечная слава героям, павшим в боях за честь и победу нашей Родины! Пусть живут и здравствуют наша Красная Армия и наш Военно-Морской флот!

//Подпись.Верховный Главнокомандующий Генералиссимус Советского Союза И.СТАЛИН.//»

Восстановлена историческая справедливость. 3 сентября наш народ будет отмечать Победу СССР и союзников над Японией и окончание Второй мировой войны. Возможно, в этом году 3 сентября впервые состоится военный парад на Красной площади в честь Победы, и будет дан салют.

Влияние русско-японской войны на мировые войны и историю. мира не только из-за прямого влияния, которое он оказал на страны-участницы, но и из-за его ключевого места в средствах массовой информации, в двух мировых войнах и в укреплении положения Японии как великой державы.

Хотя наблюдатели восхваляли победу Японии в русско-японской войне, кровопролитие и разрушения, которые она вызвала, остались незамеченными как намек на то, что должно было произойти в последующих мировых войнах. (Изображение: Кит Тарриер/Shutterstock)Процесс деколонизации

Русско-японская война имела определенные важные последствия, которые определили ее как настоящий исторический поворотный момент.

Одним из основных последствий войны было то, что она положила начало долгосрочному процессу деколонизации. Это был серьезный удар по авторитету империализма в прошлом. Будучи первой азиатской победой над великой европейской державой, она оказала огромное психологическое влияние на поощрение деколонизации во всем мире.

Это была одна из самых активно наблюдаемых войн в современной истории, принявшая форму документальных фильмов с реальными кадрами, а также реконструируемых фильмов как внутри, так и за пределами Японии. Студия Томаса Эдисона в 1904 году сняла фильм, воссоздающий морской бой в заливе Чемульпо.

Многие особо заинтересованные наблюдатели были подчиненными народами, находившимися под властью иностранцев, многие из которых позже возглавили движения за независимость в своих странах.

Узнайте больше о русско-японской войне.

Вдохновение от победы

Среди других азиатских лидеров Джавахарлал Неру утверждал, что был вдохновлен идеалами, провозглашенными победой Японии в войне. (Изображение: сотрудники AFP/общественное достояние)

(Изображение: сотрудники AFP/общественное достояние)Китайский революционер Сунь Ятсен, который впоследствии стал президентом Китая, однажды во время путешествия выразил радость по поводу победы Японии. Примерно в то же время Джавахарлал Неру, впоследствии премьер-министр независимой Индии, вспоминал о своем интересе к этим событиям в детстве, что, по его словам, «уменьшило чувство неполноценности, от которого страдало большинство из нас». Ганди, живший в то время в Южной Африке, тоже был взволнован и заявил: «Люди Востока, кажется, пробуждаются от своей летаргии». Победа вдохновила индонезийских, вьетнамских и иранских националистов, а финны и поляки в России восхищались примером Японии.

Победа Японии сломала расовые стереотипы и бросила вызов превосходству Запада. В то время как некоторые западные миссионеры провозгласили это появлением нового мира, а некоторые приветствовали Японию в семье империалистических держав, другие были обеспокоены «желтой опасностью», возрождающейся Азией, возможно, во главе с Японией, бросающей вызов господству Запада.

Это равенство Японии с великими империалистическими державами было, однако, ироничным. В то время как Япония победила империалистическую державу и разожгла движение за деколонизацию, ее настоящей целью было заявить права на империю. Первыми жертвами этого стали Корея и Китай, так как Япония аннексировала Корею в 1910, отделил Маньчжурию от Китая в 1931 году, а затем вторгся в Китай в 1937 году. Последовавшая за этим Великая Тихоокеанская война 1937–1945 годов оказала еще одну серию мощных воздействий, которые ощущаются в регионе до сих пор.

Это стенограмма из серии видео «Поворотные моменты современной истории». Смотрите прямо сейчас на Wondrium.

Извлекая уроки из войны

Второе историческое влияние войны проявилось в виде извлеченных из нее военных уроков.

Во время войны нейтральные страны в большом количестве отправили военных наблюдателей, чтобы засвидетельствовать последствия современной промышленной войны. Среди них был Дуглас Макартур, мало кто догадывался, что спустя десятилетия он направит войска в те же самые места.

Среди них был Дуглас Макартур, мало кто догадывался, что спустя десятилетия он направит войска в те же самые места.

Многие европейские офицеры, отправленные в качестве наблюдателей, вскоре тоже будут сражаться на противоположных сторонах в Первой мировой войне. В обоих местах присутствовало много одинаковых элементов: пулеметы, окопы, колючая проволока, мощная огневая мощь и камуфляжная форма для солдаты.

Несмотря на суровые реалии войны, наблюдатели видели только то, что хотели видеть. Свирепость и дух японских лобовых атак вызывали глубокое восхищение, даже несмотря на то, что так называемые «человеческие пули» били по вражеской обороне, даже по пулеметам.

Несмотря на внимание наблюдателей к победе Японии, цена этой войны была огромной: Япония потеряла более 100 000 человек. Французский наблюдатель зафиксировал, как японские офицеры бросались вперед, сверкая шпагами, и целые отряды солдат попадали под беспощадный град пуль. Даже когда целые отряды были расстреляны на куски, за ними последовала волна людей, отчаянно нуждающихся в победе.

Этот японский метод был недавним тогда «культом наступления», который утверждал, что решающее значение имеют не оружие, огневая мощь или снаряжение, а сила воли, боевой дух и боевой дух. Этот подход также был опробован на западном фронте Первой мировой войны в 1914 году, но прямые атаки, даже со стороны мотивированных войск, приводили лишь к бессмысленным смертям.

Война во многом создала для японцев непобедимый образ армии и флота, в результате чего годовщина Мукдена стала отмечаться как День Армии, а годовщина Цусимы – как День Военно-Морского Флота до конца света. Вторая война. Были построены святилища, посвященные генералу Ноги и адмиралу Того, и в результате влияние военных на политику привело к усилению империализма, усилению войны, а затем и авантюре Перл-Харбора.

Русско-японская война в очень похожей манере подготовила почву для еще более разрушительных мировых войн.

Узнайте больше о западном империализме.

Подстрекательство к двум мировым войнам

Японцы пытались использовать некоторые из тех же методов, которые сработали для них в русско-японской войне во время мировых войн, и Акаги , использовавшийся в Перл-Харборе, даже поднял старый боевой флаг адмирала Того. . Изображение: неизвестный автор/общественное достояние)

. Изображение: неизвестный автор/общественное достояние)Поражение России снова повернуло ее на запад, в сторону Балкан, где разразится Первая мировая война.

Япония решила создать империю в Восточной Азии. В результате победы в Порт-Артуре Япония была мотивирована нанести решающий нокаутирующий удар, чтобы выиграть войну одним ударом.

Тот же самый метод был использован Японией против Перл-Харбора в 1941 году, когда их командный корабль, Akagi , фактически нес старый боевой флаг адмирала Того во время нападения на Порт-Артур. Эта авантюра, компенсирующая недостаток экономических ресурсов и огневой мощи силой воли, имела катастрофические последствия.

На русском фронте поражение в 1905 году было плохим предзнаменованием; оно полностью подорвало доверие подданных к правительству и армии.

С началом Первой мировой войны в 1914 году Российская империя вскоре рухнула, и Ленин и его большевики создали государство, следуя парадигме Французской революции. Цель их государства состояла в том, чтобы создать подобные государства во всем мире во имя мировой революции, задав насильственную траекторию до конца века.

Цель их государства состояла в том, чтобы создать подобные государства во всем мире во имя мировой революции, задав насильственную траекторию до конца века.

Таким образом, русско-японская война 1904-1905 гг. подготовила почву для огромного опустошения и хаоса двух мировых войн, а также бурного века вперед, сочетание всего, что изменило мир таким, каким он был.

Часто задаваемые вопросы о влиянии русско-японской войны на мировые войны и мировую историю

В: Как русско-японская война вдохновила на деколонизацию?

Будучи первой азиатской победой над великой европейской державой, русско-японская война дала мощный импульс многолетнему процессу деколонизации, нанеся серьезный удар по ранее существовавшему авторитету империалистических держав. Как одна из самых наблюдаемых войн всех времен, эта победа мотивировала войны против империалистических держав и в других местах.

В: Какие военные изменения наблюдались во время войны?

Русско-японская война дала наблюдателям много информации о военном деле, многие из которых пошли командовать войсками во время мировых войн.

Наблюдатели стали свидетелями использования в этой войне пулеметов, траншей, колючей проволоки, мощной огневой мощи и камуфляжной формы солдат. Однако, хотя наблюдатели заметили победу японцев, массовое кровопролитие, вызванное войной, в то время осталось практически незамеченным.

В: Как русско-японская война спровоцировала мировые войны?

Русско-японская война послужила толчком к Мировым войнам с обеих сторон. Для Японии победа в Порт-Артуре побудила их нанести еще один единственный нокаутирующий удар, который, как мы теперь знаем, был стратегией, которая привела к катастрофическим последствиям в Перл-Харборе. С другой стороны, для России поражение и революция привели в движение машину коммунизма, начиная с Ленина и большевистской фракции и заканчивая жестоким, пропитанным кровью веком.

Продолжайте читать

Россия: маловероятное место для пролетарской революции

Военная история: Ближний Восток во Второй мировой войне

Великие державы Первой мировой войны — немецкая революция

Русско-японская война: Первая «тотальная война» ХХ века

Менее чем через 40 лет после реставрации Мэйдзи 1868 года, когда Япония начала стремительно модернизироваться, она победила Россию, одну из великих держав мира, в русско-японской войне 1904–1905 годов. Историк Каваи Ацуши знакомит с предысторией конфликта, основными событиями войны и последствиями ее неожиданного завершения.

Историк Каваи Ацуши знакомит с предысторией конфликта, основными событиями войны и последствиями ее неожиданного завершения.

Страх перед вторжением

На протяжении большей части эпохи Мэйдзи (1868–1912) Япония боялась российского вторжения. В восемнадцатом веке Россия начала экспансию на юг, чтобы обезопасить порты с теплой водой, а в последние годы сёгуната она вынудила Японию открыться для торговли — Симодский договор между двумя странами был подписан в 1855 году, после того как Япония заключили аналогичные договоры с США и Великобританией.

В 1861 году русский военный корабль временно взял под свой контроль остров Цусима, прежде чем его прогнали англичане. Затем, несмотря на условия Симодского договора, в котором говорилось, что и японцы, и русские могут жить на острове, известном в Японии как Карафуто (ныне управляемом Россией как Сахалин), Россия создала исправительную колонию и разместила там солдат в начале эпохи Мэйдзи. , оказывая давление на жителей Японии.

В мае 1891 года на наследного принца России Николая (будущего Николая II) напал с мечом один из японских полицейских, сопровождавших его в Оцу, префектура Сига, когда он возвращался в Киото с экскурсии на озеро Бива. Император Мэйдзи и премьер-министр Мацуката Масаёси поспешили в Киото, чтобы навестить раненого наследного принца в больнице. Многие японские граждане также прислали телеграммы и письма с извинениями, а также горы подарков.

Одна женщина даже перерезала себе горло перед офисом префектуры Киото в знак своего раскаяния перед наследным принцем и своих чувств по поводу страданий императора. Хотя это была значительная чрезмерная реакция, она отражает опасения Японии, что Россия использует инцидент в Оцу как предлог для объявления войны. Были опасения, что Япония не готова к такому конфликту и непременно станет колонией. К счастью, российское правительство и наследный принц Николай заявили, что удовлетворены реакцией Японии, но министр иностранных дел Аоки Сюдзо и другие подали в отставку, взяв на себя ответственность за инцидент.

Могущественный союзник

Три года спустя, в 1894 году, началась китайско-японская война, отчасти вызванная действиями против России. Начиная с 1868 года, у Японии были планы на Корею, надеясь модернизировать ее и одновременно защитить от южной экспансии со стороны России. Но Корея была вассалом цинского Китая, который возмущался вмешательством Японии. Напряженность росла, и началась война.

После сокрушительной победы Японии в 1895 году Китай был вынужден признать независимость Кореи по Симоносекскому договору, выплатить крупные репарации в размере 200 миллионов таэлей (эквивалентно примерно 310 миллионам йен в то время, что более чем вдвое превышало национальный доход) и передать территорию, включая полуостров Ляодун и архипелаг, ныне известный как Тайвань.

Пока Япония еще была опьянена победой, Россия залила водой празднование страны. Он убедил Францию и Германию присоединиться к нему и потребовать от Японии возвращения Ляодунского полуострова. Это стало известно как Тройное вмешательство.

Не надеясь на победу в случае несогласия с требованием, Япония вернула территорию Китаю. Однако затем Россия установила контроль над портами Лушунь (Порт-Артур) и Далянь на полуострове посредством аренды и начала утверждать свою власть на всей территории. Он отправил больше войск во время боксерского восстания на рубеже веков и захватил всю Маньчжурию.

Тем временем корейское правительство, раздраженное японским влиянием, сблизилось с Россией. Королева Мин, центральная фигура в правительстве, была убита в результате заговора Миурой Горо, японским министром в Корее. Ее муж король Кочжон бежал в поисках убежища в российское посольство, и Корея создала новое правительство при финансовой и военной поддержке России.

В ответ Япония обратилась к Британии с целью создания англо-японского союза в 1902 году. Великобритания рассматривала Россию как угрозу своим интересам в Китае и Индии и поддерживала Японию, препятствовавшую продвижению России в Восточной Азии.

Имея нового могущественного союзника, японское правительство хотело, чтобы Россия признала его власть в Корее в обмен на признание контроля России над Маньчжурией. В этот момент он хотел решить двусторонние вопросы дипломатическим путем.

В этот момент он хотел решить двусторонние вопросы дипломатическим путем.

Однако японцы, воодушевленные союзом с Британской империей, хотели начать войну. Когда Россия начала строить базу в Северной Корее, подавляющее большинство общественного мнения поддержало военные действия.

Частично это было результатом того, что японское правительство не предало огласке относительную силу Японии и России, но СМИ также должны взять на себя ответственность. Поскольку большинство газет и журналов приняли воинственный тон для увеличения продаж, они не сообщали о международных прогнозах победы России, вместо этого раздувая пламя войны.

Хотя их было немного, некоторые видные пацифисты и другие противники войны были, в том числе Учимура Канзо, выступавший с гуманитарной христианской точки зрения, и Котоку Сюсуи и Сакаи Тосихико с социалистической точки зрения. Когда ежедневная газета Yorozu Chōhō выступила в пользу войны, Котоку оставил там свою работу и основал компанию Heiminsha, которая после начала конфликта публиковала антивоенную газету Heimin Shimbun . Ёсано Акико также написала знаменитую антивоенную поэму «Кими синитамо кото накарэ» («Ты не умрешь») для своего брата, сражавшегося на войне.

Ёсано Акико также написала знаменитую антивоенную поэму «Кими синитамо кото накарэ» («Ты не умрешь») для своего брата, сражавшегося на войне.

Йосано Акико, известная как крупный поэт японского романтизма. Она также была постоянным комментатором по женским вопросам и образованию. Изображение из Kindai Nihonjin no shōzō (Портреты современных японцев). (С любезного разрешения Национальной парламентской библиотеки)

Напрасные надежды на короткую войну

Опираясь на общественное мнение, японские военные уже приняли решение воевать осенью 1903 года. Переговоры прервались в феврале 1904 года, и Япония объявила войну России .

Говорят, что император Мэйдзи выступал против войны до самого ее начала, говоря, что если Япония потерпит поражение, он не знает, как извиниться перед своими предками или что он может сделать для народа. Император, правительство и военачальники знали, что Япония не сможет победить Россию в лобовом конфликте.

Имея это в виду, военные разработали стратегию, чтобы гарантировать, что война продлится около года. Во-первых, Объединенный флот Японии устроит засаду и уничтожит Тихоокеанский флот России. В то же время японская армия ударит по Ляояну в Маньчжурии в полную силу, прежде чем Россия сможет сосредоточить свои силы на Дальнем Востоке. Это быстро истощило бы энтузиазм российского правительства и привело бы к скорейшему завершению конфликта. Иными словами, Япония начала боевые действия с таким могущественным противником, как Россия, не имея четкого представления о перспективах и цене победы.

Во-первых, Объединенный флот Японии устроит засаду и уничтожит Тихоокеанский флот России. В то же время японская армия ударит по Ляояну в Маньчжурии в полную силу, прежде чем Россия сможет сосредоточить свои силы на Дальнем Востоке. Это быстро истощило бы энтузиазм российского правительства и привело бы к скорейшему завершению конфликта. Иными словами, Япония начала боевые действия с таким могущественным противником, как Россия, не имея четкого представления о перспективах и цене победы.

Но надежды на короткую войну оказались обманом. Хотя Япония выиграла битву при Ляояне, до отступления русских в ней погибло более 5300 человек. Не удалось также уничтожить Тихоокеанский флот, укрывшийся в Люйшуне.

Порт Лушунь защищали многочисленные тяжелые орудия, и к нему невозможно было подойти по морю. Японский флот призвал армию к атаке. Потребовалось несколько месяцев и немалые жертвы воинов, чтобы прорвать бетонные укрепления и захватить населенный пункт. Осада Лушуня состояла в основном из окопной войны с использованием 28-сантиметровых гаубиц, пулеметов, скорострельных гаубиц, ручных гранат и полевых орудий. В этом смысле он стал образцом для ведения боевых действий в Первой мировой войне, которому последует десятилетие спустя.

В этом смысле он стал образцом для ведения боевых действий в Первой мировой войне, которому последует десятилетие спустя.

Фотография японских и российских официальных лиц после встречи японского генерала Ноги Марэсукэ (в центре, второй слева) и русского генерала Анатолия Стесселя (в центре, второй справа) 5 января 1905 года, после падения Люйшунь. (© Jiji)

Японской армии удалось добиться последовательных побед, продвигаясь на север перед решающей битвой при Мукдене. Это длилось 10 дней, в них участвовало до 600 000 бойцов. Хотя Япония выиграла битву, она потеряла 70 000 человек, и ей не хватило военной силы и вооружения, чтобы преследовать отступающих русских солдат.

Гнев по поводу мирного договора

Стоимость русско-японской войны достигла 1,7 миллиарда йен. Государственный долг составлял около 1,35 миллиарда йен, из которых около двух третей составлял внешний долг. Япония собрала деньги для борьбы с кредитами, которые запросил вице-президент Банка Японии Такахаси Корекиё во время поездки в Великобританию. Финансирование из Великобритании, США и других стран было необходимо для военных действий Японии.

Финансирование из Великобритании, США и других стран было необходимо для военных действий Японии.

Помимо финансирования, Великобритания оказала другую существенную поддержку, которая помогла Японии преуспеть в войне. Это включало предоставление ценных разведданных, а также препятствование продвижению Балтийского флота в его долгом путешествии к Тихому океану, отказывая кораблям в проходе через Суэцкий канал и не позволяя им дозаправляться в британских колониях. Это, безусловно, было фактором победы Японии над флотом в битве при Цусиме.

Японский народ также полностью сотрудничал с военными действиями. Было развернуто более 1 миллиона солдат, неоднократно повышались налоги, а также проводились кампании по сбору общественных пожертвований государству.

С другой стороны, воля царя Николая II к войне оставалась непоколебимой даже после битвы под Мукденом. Однако после полного разгрома Балтийского флота в Цусимском сражении в мае 1905 года он, наконец, был готов к переговорам о мире. В Санкт-Петербурге имперские солдаты напали на безоружных демонстрантов во время инцидента «Кровавое воскресенье» в январе, вызвав крупные забастовки и восстания по всей стране во время русской революции 19-го века.05. Это побудило российское правительство присоединиться к мирным переговорам.

В Санкт-Петербурге имперские солдаты напали на безоружных демонстрантов во время инцидента «Кровавое воскресенье» в январе, вызвав крупные забастовки и восстания по всей стране во время русской революции 19-го века.05. Это побудило российское правительство присоединиться к мирным переговорам.

Объединенный флот Японии под командованием адмирала Того Хейхачиро, состоящий из 96 кораблей, в том числе 4 линкоров и 8 крейсеров, ждал в Цусимском проливе Балтийский флот, состоящий из 38 кораблей, в том числе 8 линкоров и 6 крейсеров. Обе стороны вели ожесточенный двухдневный бой, начавшийся 27 мая 1905 года. Японскому флоту удалось потопить 19 кораблей и захватить еще 7. На снимке японские торпедные катера топят русский линкор Наварин . (Предоставлено фотобиблиотекой Мэри Эванс; © Kyōdō)

Линкор Mikasa был флагманом Японии во время битвы при Микасе. Он был восстановлен после вывода из эксплуатации и сейчас выставлен в парке Микаса в Йокосука, префектура Канагава. (© Jiji)

(© Jiji)

В сентябре 1905 года президент США Теодор Рузвельт выступил посредником в заключении Портсмутского договора, положившего конец войне. Хотя Россия признала притязания Японии на Корею и уступила ей Лушунь и Далянь, а также южную часть Сахалина (Карафуто), она не выплатила ни одной иены в качестве репараций. В некотором смысле это было естественным результатом того, что, в отличие от России, у Японии больше не было ни денег, ни оружия, ни солдат, чтобы продолжать сражаться.

Однако народ Японии не принял его. Под лозунгом гашин сётан , терпя лишения ради мести в будущем, они вынесли 10 лет повышения налогов для финансирования военных улучшений и пошли на большие жертвы во время войны. В день подписания мирного договора 5 сентября в токийском парке Хибия прошел митинг против переезда. Это переросло в беспорядки, когда разъяренные граждане напали на резиденцию министра внутренних дел, полицейские будки и проправительственную газету. Волнения распространились по всей стране, что привело к краху администрации премьер-министра Кацуры Таро.

Внушение страха и сопротивления

Русско-японская война стала первой «тотальной войной» ХХ века. Участие крупных имперских держав в их дипломатической политике привело к тому, что некоторые ученые назвали это Нулевой мировой войной. Как это повлияло на Японию, Россию и остальной мир?

Япония отправила более 1 миллиона солдат в континентальную Азию для борьбы, из которых почти 90 000 погибли в бою или от болезней, а более 150 000 были ранены.

Помимо этих прямых человеческих жертв, японское государство взяло на себя огромные долги, его фермерские деревни были опустошены в финансовом отношении, и многие граждане упали духом. Поэт Исикава Такубоку говорил о «нашем веке застоя», а недоверие к государству и распад таких общественных единиц, как семья и деревня, привели к резкому увеличению числа людей, обратившихся к социализму и коммунизму или индивидуализму и либерализму. .

После трагического опыта на поле боя многие демобилизованные солдаты, вернувшиеся в сельские районы, впали в распутный образ жизни, нарушая общественную мораль. Императорский указ 1908 года призывал граждан быть бережливыми и трудолюбивыми, а также стремился сдерживать социальные и рабочие движения. Правительство заплатило высокую цену, чтобы предотвратить южную экспансию России.

Императорский указ 1908 года призывал граждан быть бережливыми и трудолюбивыми, а также стремился сдерживать социальные и рабочие движения. Правительство заплатило высокую цену, чтобы предотвратить южную экспансию России.

В России было одинаковое количество убитых и раненых. Хотя ей не пришлось платить репарации, она уступила южную половину Сахалина, а контроль Японии над Кореей заблокировал ее путь на юг. Страна пересмотрела свою внешнюю политику, подписав англо-русскую конвенцию с Великобританией в 1919 г.07 и продвигаются на Балканы во имя панславизма. Это привело к конфронтации с Германией и Австро-Венгрией, что спровоцировало Первую мировую войну.

Соединенные Штаты, которые выступили посредником в мирном соглашении, еще до войны договорились с Японией о совместном управлении Маньчжурской железной дорогой. Когда японское правительство в одностороннем порядке отказалось от этой сделки, в Соединенных Штатах резко возросли антияпонские настроения. Возникли движения за прекращение японской иммиграции, и любые попытки Японии усилить свое присутствие на азиатском континенте встречали осуждение со стороны Америки.

Но это только временно. Ошибка Японии состояла в недостатке материальной силы, научных знаний и вооружения. Эту ошибку мы исправим».

Но это только временно. Ошибка Японии состояла в недостатке материальной силы, научных знаний и вооружения. Эту ошибку мы исправим».

На церемонию подписания Акта в Токио СТАЛИН даже не послал Главкома Советских войск на Дальнем Востоке Маршала Советского Союза А.М. ВАСИЛЕВСКОГО, ни маршала Р.Я. МАЛИНОВСКОГО, ни К.А. МЕРЕЦКОГО, а решил, что хватит МАКАРТУРУ и генерала ДЕРЕВЯНКО. «Как аукнется, так и откликнется», – гласит русская пословица

На церемонию подписания Акта в Токио СТАЛИН даже не послал Главкома Советских войск на Дальнем Востоке Маршала Советского Союза А.М. ВАСИЛЕВСКОГО, ни маршала Р.Я. МАЛИНОВСКОГО, ни К.А. МЕРЕЦКОГО, а решил, что хватит МАКАРТУРУ и генерала ДЕРЕВЯНКО. «Как аукнется, так и откликнется», – гласит русская пословица Верховный Главнокомандующий Генералиссимус Советского Союза И.СТАЛИН.//»

Верховный Главнокомандующий Генералиссимус Советского Союза И.СТАЛИН.//»