| Маслова И.Ю., учитель истории Луковской средней школы Малоархангельского района Орловской области |

вернуться к блоку «Методические материалы» |

Цель урока: обобщить и дополнить знания учащихся по теме, проследить ход военных действий в 1914-1916 гг.; учащиеся в конце урока должны сделать вывод о причинах изменения отношения в обществе и народе к войне и правительству.

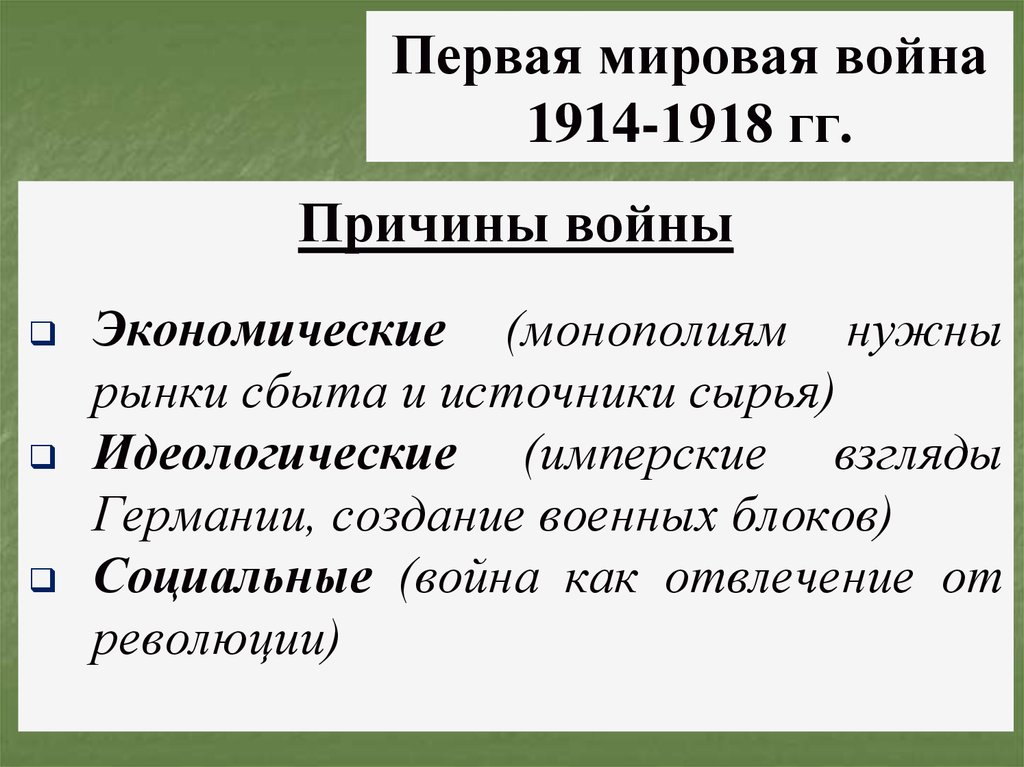

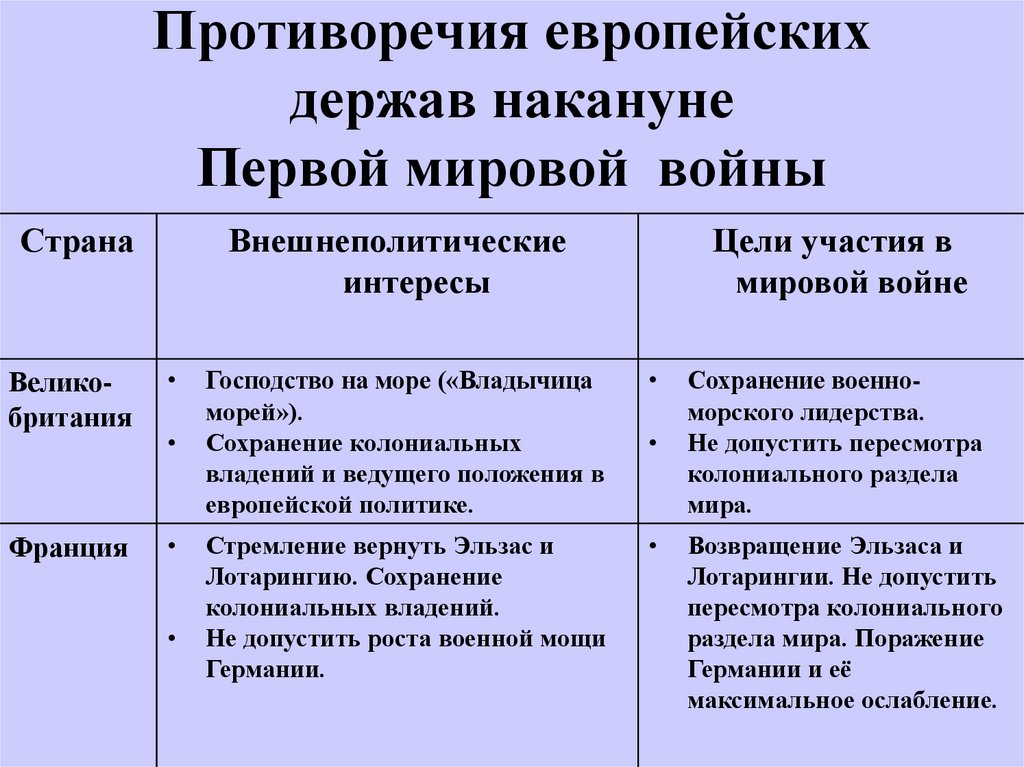

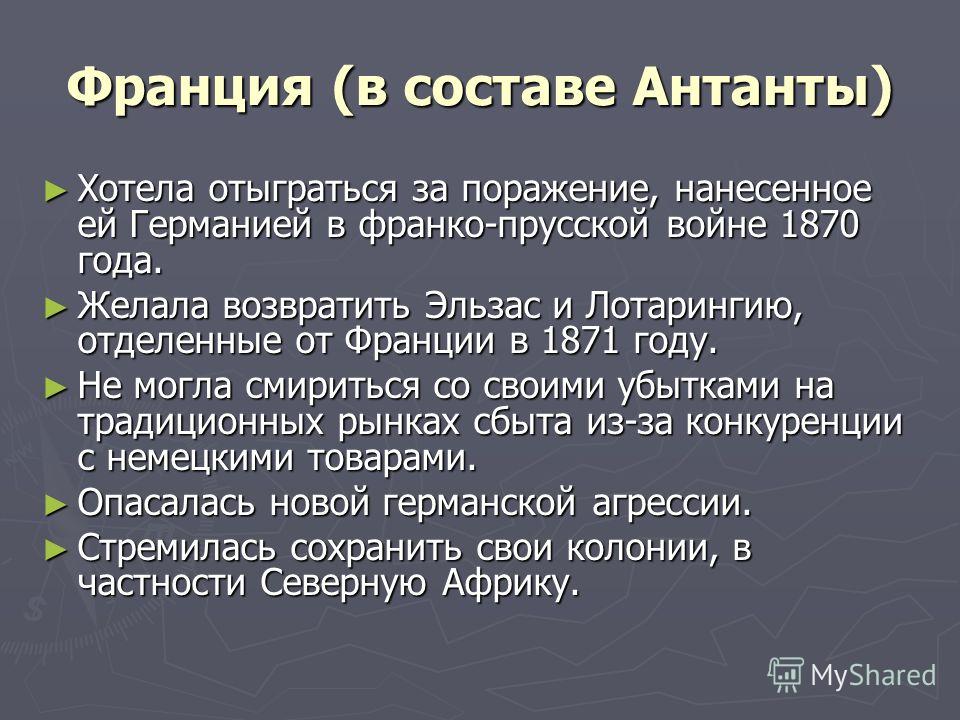

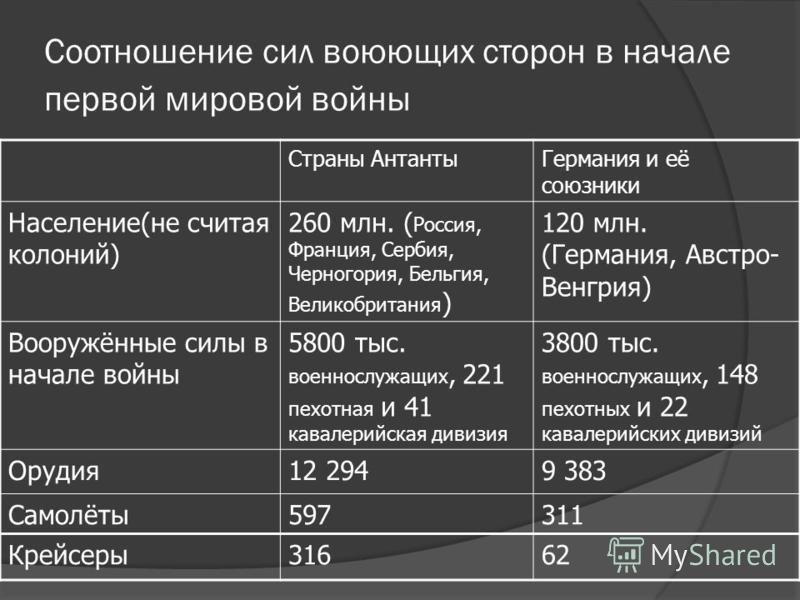

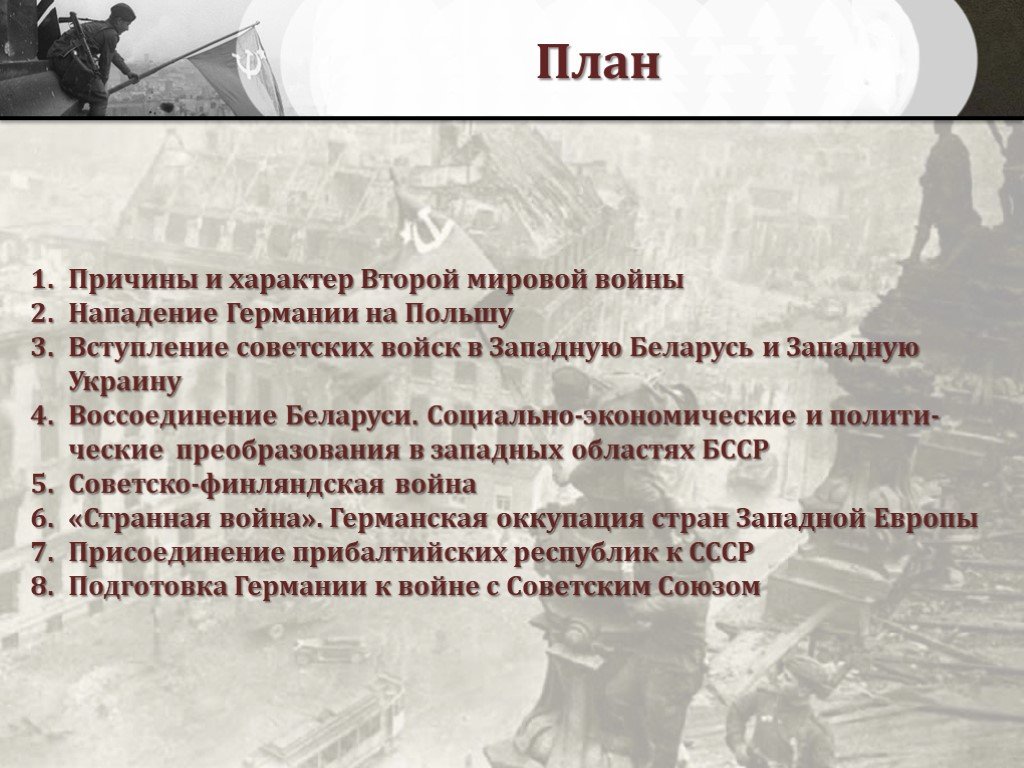

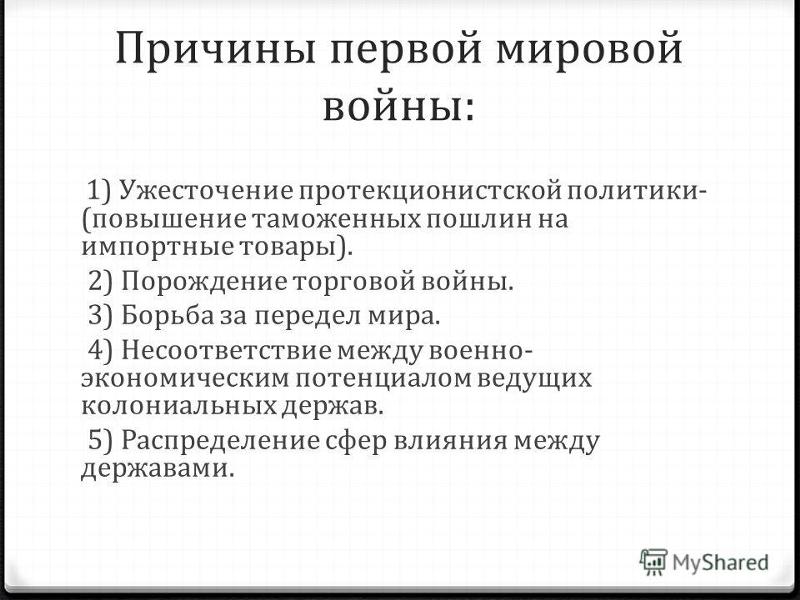

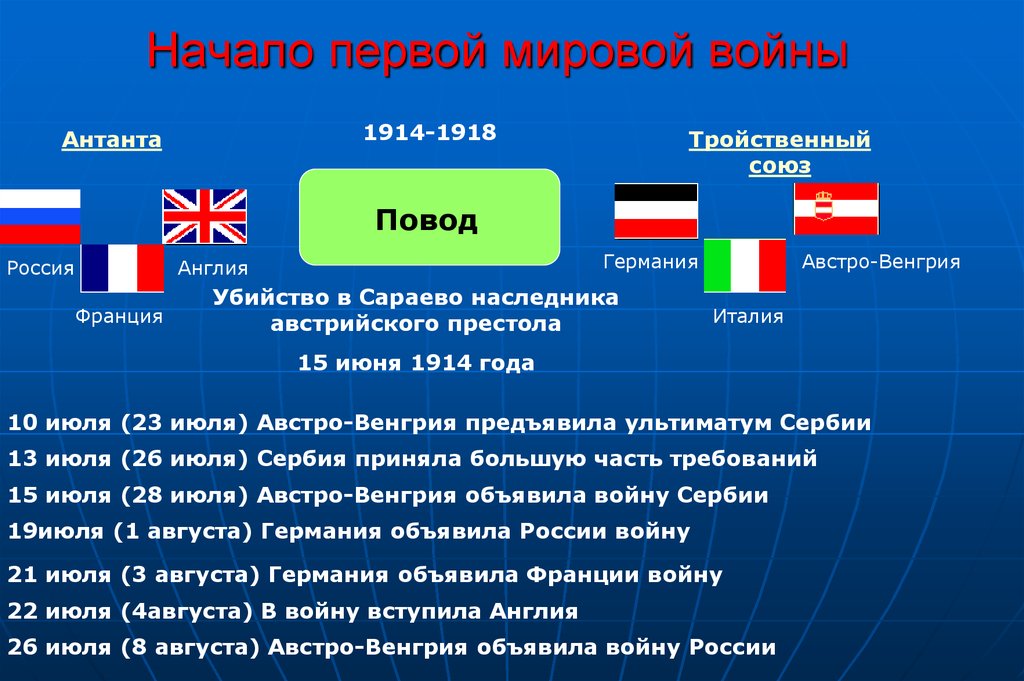

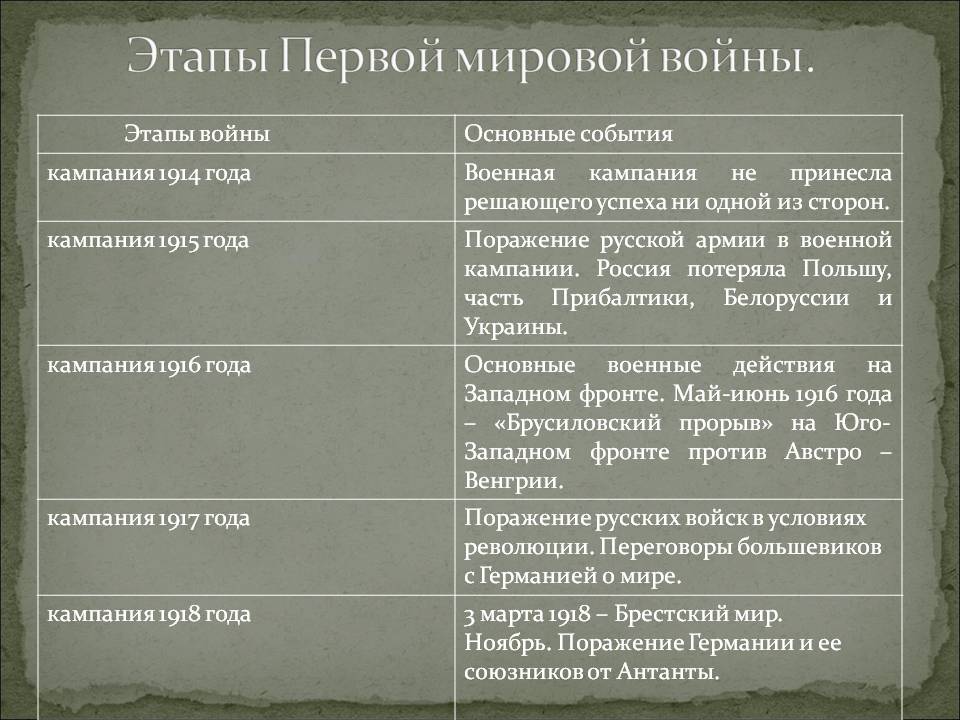

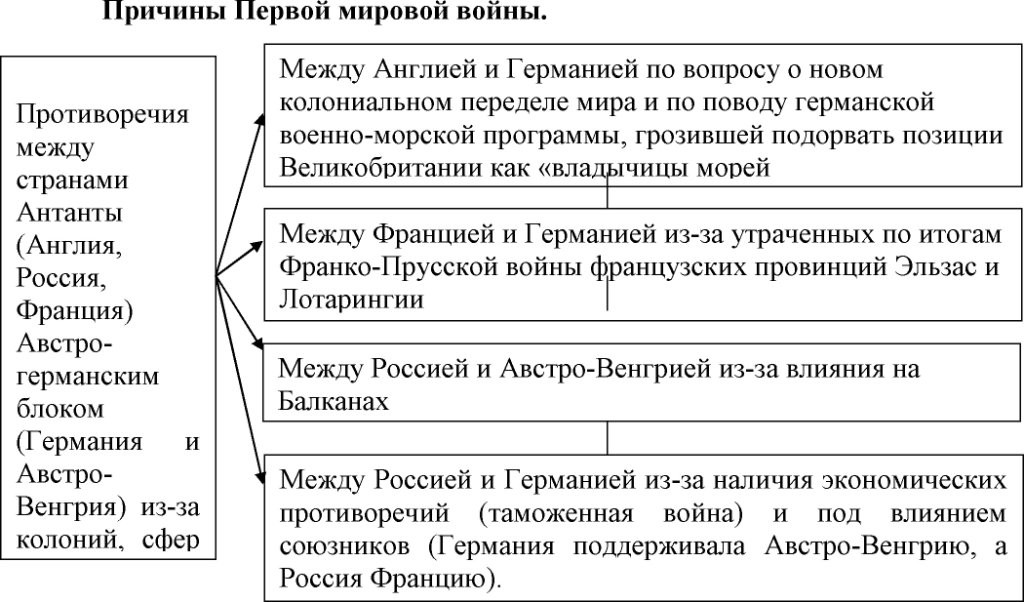

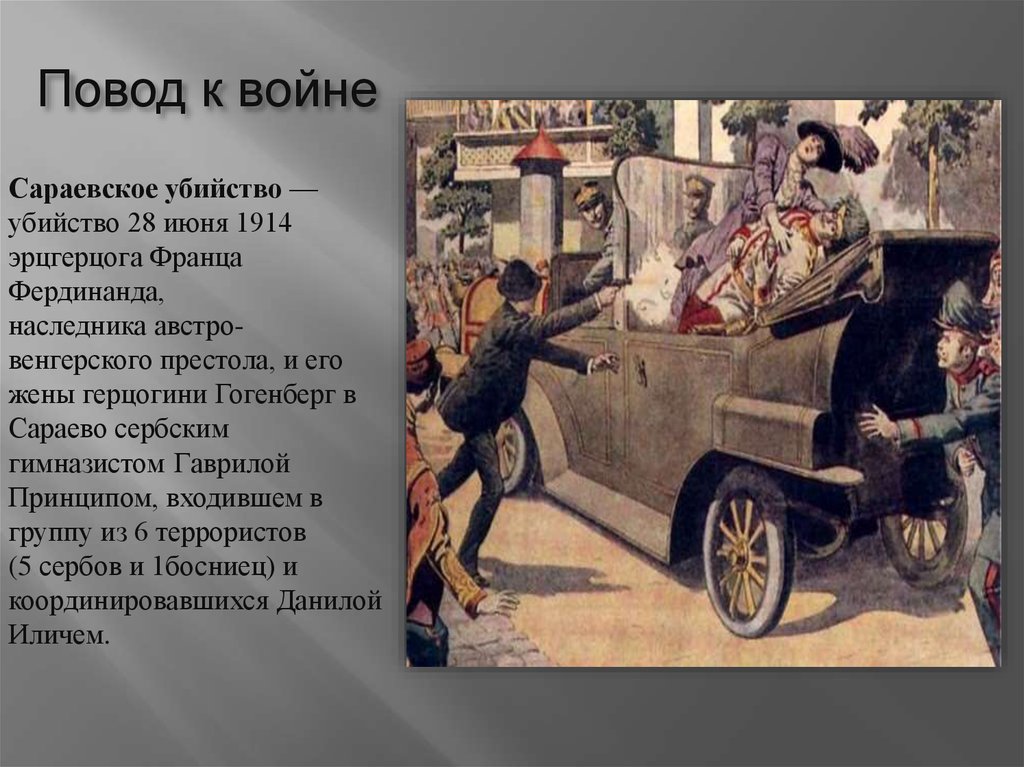

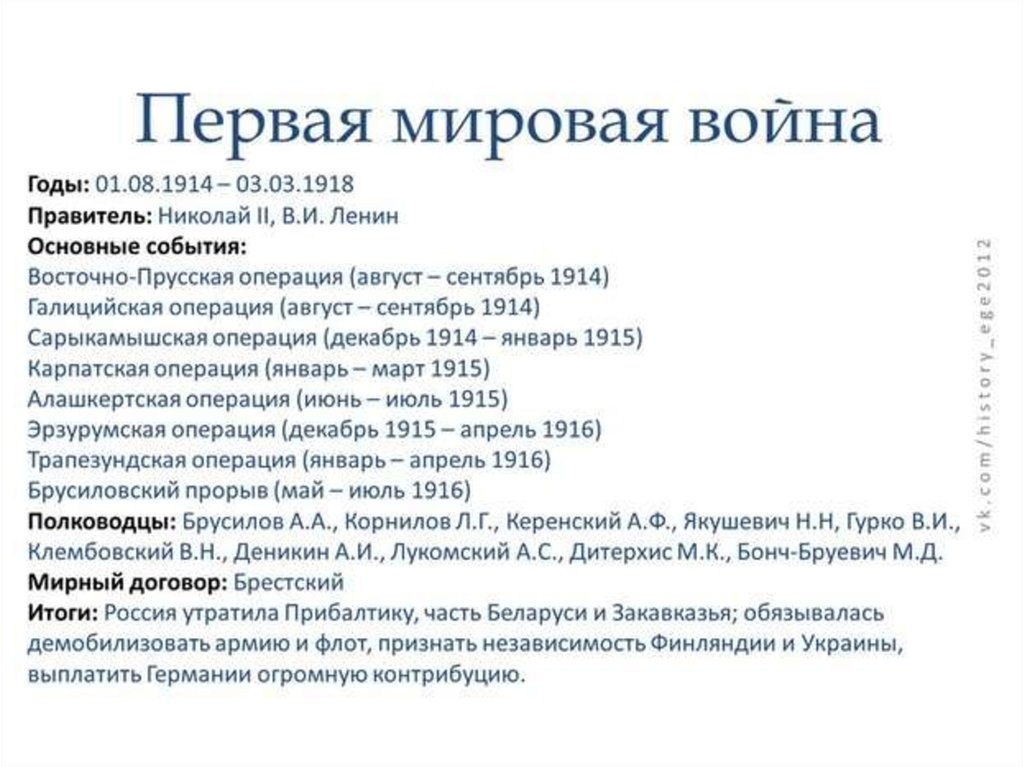

Ход урока: 1. Вводно-мотивационная часть. Для «затравки» ученикам можно предложить два высказывания кадетов (сделанных с интервалом в 2 года) по отношению к войне и власти. 1916 год. Лидер кадетов П.Н.Милюков, критикуя государственную военную и хозяйственную политику, завершал каждый пункт обвинения многозначительным вопросом: «Что это: глупость или измена?» Что повлияло на настроения кадетов? Почему их отношение к войне и власти (и отношение многих других партий, социальных и политических групп) изменилось столь глубоко, буквально на 180 градусов? В конце урока мы постараемся ответить на этот вопрос. 2. Повторение ранее изученного материала о причинах, поводе и начале войны.  На уроках по всеобщей истории мы подробно изучали вопрос о ее причинах. Вспомните, какие военные блоки сложились в Европе накануне Первой мировой войны, какие страны они включали? Каковы были основные противоречия между странами накануне войны? Что послужило поводом к войне? Почему убийство эрцгерцога Франца-Фердинанда нарушило баланс сил в Европе? Как вы думаете, началась бы война, если бы этого убийства не произошло? Правильно ли поступила Россия, защищая Сербию от агрессии со стороны Австро-Венгрии и Германии? Что можно сказать о характере начавшейся войны, для кого она была справедливой, а для кого — несправедливой? На уроках по всеобщей истории мы подробно изучали вопрос о ее причинах. Вспомните, какие военные блоки сложились в Европе накануне Первой мировой войны, какие страны они включали? Каковы были основные противоречия между странами накануне войны? Что послужило поводом к войне? Почему убийство эрцгерцога Франца-Фердинанда нарушило баланс сил в Европе? Как вы думаете, началась бы война, если бы этого убийства не произошло? Правильно ли поступила Россия, защищая Сербию от агрессии со стороны Австро-Венгрии и Германии? Что можно сказать о характере начавшейся войны, для кого она была справедливой, а для кого — несправедливой? 3. Повторение ранее изученного и усвоение нового материала о боевых действиях в 1914-1916 гг. Работа с документом: «Нужно отдать должное русской нации за ее благородное мужество и лояльность к союзникам, с которой она бросилась в войну. Покажите по карте основные театры военных действий в 1914 г. Каковы были итоги военной кампании 1914 г.? Как развивались военные действия в 1915г.  , почему в этом году главным фронтом стал Восточный? , почему в этом году главным фронтом стал Восточный?Работа с документом: «Ослабленные нанесенными ударами в отношении качества и структуры командования, находясь в худшей фазе недостачи оружия и боеприпасов, армии царя на 1200-километровом фронте удерживали позиции от последовательных германских ударов то здесь, то там, осуществляя глубокий и быстрый отход. Следующие на всех направлениях удары поставили под вопрос само существование русской армии. Это было зрелище триумфа германского воинства, действующего с удивительной энергией и близкого к тому, чтобы обескровить русского гиганта…» (У. Черчилль). Каковы были итоги военной кампании 1915г.? Как развивались военные действия в 1916 г., каковы были их результаты? Заранее подготовившийся ученик выступает с сообщением о Брусиловском прорыве (для подготовки рекомендуется коллекция ссылок к статье в «Википедии» о Брусиловском прорыве — представленные там работы позволяют посмотреть на данный эпизод с разных точек зрения).  Вывод: хотя и с трудом, но Россия справлялась с «фронтовыми» трудностями, вызванными неожиданно затяжной войной. А что в это время происходило в тылу? 4. Россия в годы Первой мировой войны (изучение нового материала). Стихотворение С. Городецкого «Подвиг войны» (1914 г.)

Почти все оппозиционные силы за исключением большевиков и части эсеров поддержали правительство. Почти все оппозиционные силы за исключением большевиков и части эсеров поддержали правительство.Работа с документом: «С точки зрения рабочего класса и трудящихся масс всех народов России наименьшим злом было бы поражение царской монархии, самого реакционного и варварского правительства… Чем больше будет жертв, тем яснее будет для рабочих масс… необходимость обратить оружие против правительства и буржуазии каждой страны… Превращение современной империалистической войны в войну гражданскую есть единственно правильный пролетарский лозунг…» (из манифеста ЦК РСДРП(б) «Война и российская социал-демократия»). Впрочем, энтузиазм населения и политиков во многом основывался на предположении, что война надолго не затянется. А она затянулась, причем вместо ожидаемых побед пришли неожиданные поражения.  Оккупация в ходе военных действий крупных промышленных районов, мобилизация части кадровых рабочих, неблагоприятная атмосфера для предпринимательства привели к спаду промышленного производства. Выросло только военное производство, непосредственно связанное с удовлетворением нужд фронта, который как «черная дыра» поглощал все ресурсы страны. В тяжелом положении оказался железнодорожный транспорт, на 2/3 обслуживавший потребности воюющей армии. Из-за сокращения добычи сырья, расстройства транспорта и свертывания внешней торговли страна переживала топливный голод. Оккупация в ходе военных действий крупных промышленных районов, мобилизация части кадровых рабочих, неблагоприятная атмосфера для предпринимательства привели к спаду промышленного производства. Выросло только военное производство, непосредственно связанное с удовлетворением нужд фронта, который как «черная дыра» поглощал все ресурсы страны. В тяжелом положении оказался железнодорожный транспорт, на 2/3 обслуживавший потребности воюющей армии. Из-за сокращения добычи сырья, расстройства транспорта и свертывания внешней торговли страна переживала топливный голод. Произошло полное расстройство финансов. Поддавшись патриотическому порыву, правительство ввело «сухой закон», тем самым лишившись важнейшего источника доходов. Цены на основные товары возросли в 4-5 раз, количество бумажных денег в обращении выросло в 6 раз и к 1917 г. покрывалось золотым обеспечением лишь на 15 % (в июле 1914 г. — 98 %). В качестве разменной монеты стали ходить почтовые марки. Правительство пыталось исправить ситуацию с помощью отдельных мер. Были созданы Особые совещания и военно-промышленные комитеты для руководства стабилизацией тыла страны. В их состав вошли чиновники, представители предпринимателей и общественности. Однако успешной работе новых органов управления препятствовало нарастание противоречий во взаимоотношениях власти и общества. Поражения 1915 г., невиданная масштабность боевых действий, затягивание войны, вызвав напряжение всех сил России, обострили ситуацию. Тяготы инфляции и нехватка продуктов сильнее всего ударили по городскому населению, выросшему в 1914-1916 гг.  на 6 млн человек. Стала нарастать новая волна забастовок (почти прекратившихся после объявления войны). Уже с начала 1916 г. в Петрограде, по свидетельству современников, было привычным наблюдать «длинные очереди бедноты, часами простаивающие на холоде перед хлебными лавками». Очереди стали своего рода клубами, в которых люди высказывали свое недовольство. на 6 млн человек. Стала нарастать новая волна забастовок (почти прекратившихся после объявления войны). Уже с начала 1916 г. в Петрограде, по свидетельству современников, было привычным наблюдать «длинные очереди бедноты, часами простаивающие на холоде перед хлебными лавками». Очереди стали своего рода клубами, в которых люди высказывали свое недовольство.В деревне дела обстояли лучше, ибо в руках крестьян был самый ценный товар — продовольствие. Однако крестьяне в условиях быстрого роста цен неохотно вывозили свою продукцию в города, боясь продешевить. Их начали принуждать к этому силой, что вызвало сопротивление. Обострилась обстановка на национальных окраинах, кое-где (например, в Казахстане) дело дошло до восстаний. Но наиболее опасным был процесс разложения армии. Работа с документом: «Сколько раз я спрашивал в окопах, из-за чего мы воюем, и всегда неизбежно получал ответ, что какой-то там эрцгерцог с женой были кем-то убиты, а потому австрияки хотели обидеть сербов. 5. Подведение итогов. Общий вывод, который должны самостоятельно сформулировать учащиеся: в ходе затяжной и кровопролитной войны с малопонятными целями обострились все имевшиеся в российском обществе противоречия — аграрный, рабочий, национальный вопросы и вопрос о власти. На смену желанию сотрудничать с правительством и вместе с ним сражаться против общего врага пришло озлобление против власти. Домашнее задание. Для сильных, гуманитарно-ориентированных учеников: подготовьте сообщение (презентацию) об одном из сражений русской армии в ходе Первой мировой войны (с использованием материалов сайтов «Первая мировая война»: http://www.firstwar.info, «Русская армия в Великой войне»: http://www.gmar.ru, и других источников информации). Для остальных: составьте по теме не менее 5 заданий по образцу части А и не менее 2 заданий части В ГИА (использовав последний вариант демо-версии). |

вернуться к блоку «Методические материалы» |

Столетие со дня окончания Первой мировой – повод подумать о том, как не допустить третьей

Сто лет назад в 11 часов 11-го числа 11-го месяца закончилась Первая мировая война, которую называли «Великой войной». Она была самой кровавой в мировой истории и унесла 8,5 млн жизней. Самые большие потери понесла Россия: на первой мировой погибли 1 миллион 700 тысяч человек, почти пять миллионов были ранены, еще 2,5 миллиона оказались в плену или пропали без вести. Общее число погибших и пострадавших составляет более 76 процентов всех, кто был призван на фронт.

Общее число погибших и пострадавших составляет более 76 процентов всех, кто был призван на фронт.

Фото ООН/Жульен

Первое заседание Лиги Наций в Женеве

Мир ужаснулся и начал думать о том, как решать международные проблемы мирным путем. Так, по предложению американского президента Вудро Вильсона, в 1920 году родилась Лига Наций. Правда, в итоге США не стали ее участником, опасаясь, что не смогут самостоятельно принимать важные для страны решения. В то же время Вашингтон разделял многие принципы Лиги Наций и тесно с ней сотрудничал. Лигу Наций считают предвестницей ООН и многих связанных с ней органов. Например, Международная организация труда была создана, как и сама Лига Наций, на основании Версальского договора. А Постоянная палата международного правосудия, тоже учрежденная в соответствии со статутом Лиги, стала предшественницей современного Международного суда ООН.

Фото из архива ООН

Международная организация труда была создана как часть Лиги Наций еще в 1920 году

Если вспомнить другие уроки Первой мировой войны, то это рождение в 1919 году будущей Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца. Чудовищные потери и масштабы этой кровавой бойни заставили лидеров разрозненных обществ Красного Креста объединиться, чтобы эффективнее оказывать помощь раненым. В ту пору новая организация называлась Лигой обществ Красного Креста.

Чудовищные потери и масштабы этой кровавой бойни заставили лидеров разрозненных обществ Красного Креста объединиться, чтобы эффективнее оказывать помощь раненым. В ту пору новая организация называлась Лигой обществ Красного Креста.

Фото ООН/Мильтон Грант

Документы, отражающие создание Лиги Наций после окончания Первой мировой войны

Кроме того, что в ходе Первой мировой войны применялось оружие беспрецедентной убойной силы, в 1915 году в Бельгии во время битвы при Ипре немцы впервые применили химическое оружие. По подсчетам, к концу войны было выпущено 124 000 тонн отравляющих веществ, включая хлорин и так называемый «горчичный газ», получивший потом название «иприт». 90 тысяч солдат, отравленные газами, умерли мучительной смертью, почти миллиона потеряли зрение и получили тяжелые увечья. Правда, потребовалась еще одна жестокая война, чтоб химическое оружие, наконец, было запрещено. Участниками Конвенции, запрещающей производство, использование и хранение химоружия, являются сегодня 193 государства. А контролирует ее выполнение Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО).

А контролирует ее выполнение Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Лига Наций просуществовала недолго и не смогла выполнить свою задачу – не допустить новой мировой войны. Формально она была распущена в 1949 году – уже после создания ООН. «Человечеству понадобился еще один глобальный катаклизм [Вторая мировая война], чтобы наконец учредить современные институты, основанные на принципе многосторонности», — подчеркнул Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в преддверии годовщины.

Фото ООН

Представители Лиги Наций передают ООН исторические документы

«Мы, народы объединенных наций, преисполненные решимости избавить грядущие поколения от бедствий войны, дважды в нашей жизни принесшей человечеству невыразимое горе, и вновь утвердить веру в основные права человека, в достоинство и ценность человеческой личности, в равноправие мужчин и женщин и в равенство прав больших и малых наций, … решили объединить наши усилия для достижения этих целей», — это отрывок из преамбулы Устава Организации Объединенных Наций, подписанного в Сан-Франциско 26 июня 1945 года.

Пока ООН выполняет свою главную роль: за 70 с лишним лет удалось не допустить Третьей мировой войны, хотя порой казалось, что ее не избежать. Но сегодня опять все чаще слышны воинственные лозунги, поднимает голову национализм, ядерные государства не собираются отказываться от своих арсеналов, а кто-то их модернизирует. Ряд стран выходит из международных организаций и соглашений.

Генеральный секретарь ООН убежден, что решить глобальные проблемы можно только вместе. «Нам нужна не многополярность, а многосторонность», — подчеркнул Антониу Гутерриш. Он напомнил, что перед Первой мировой Европа была «многополярной», но у нее не было международных механизмов для совместного решения проблем. Именно это привело к конфликту, который унес миллионы жизней. «Отмечая столетие со дня окончания Первой мировой войны, мы должны вспомнить о ее уроках и, преодолевая сегодняшние и завтрашние угрозы и испытания, взять на вооружение принцип многосторонности», — призвал глава ООН.

Фото ООН/М. Гартен

Гартен

Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке

| Турция Содержание По мере того, как в 1914 году две системы европейских союзов приближались к войне, Выраженные прогерманские симпатии Энвера, разделяемые многими военными. и бюрократия возобладала над прагматическим нейтралитетом, предложенным Талат и Джемаль. Германия была проосманской во время Балканских войн, но у Порты не было выдающихся разногласий ни с Британией, ни Франция летом 1914 года. Направляя свое правительство к объединению с Германией Энвер смог сыграть на страхе перед традиционным османским враг, Россия, союзник Англии и Франции в войне. 2 августа 1914 года Энвер заключил тайный договор о союзе с

Германия. На следующий день была объявлена всеобщая мобилизация, и в

В последующие недели уступки, предоставленные иностранным державам в соответствии с

капитуляции были отменены. Энвер предпринял плохо подготовленное наступление зимой 1914-15 гг.

против русских на Кавказе, тщетно надеясь, что впечатляющее

демонстрация османской силы спровоцирует восстание

среди тюркоязычных подданных царя. Вместо этого русский

контрнаступление нанесло ошеломляющие потери османским войскам. Весной 1915 года союзники предприняли морские и сухопутные операции в Дарданеллах, которые должны были выбить Османскую империю из войну одним ударом и открыть проливы для прохода поставки в Россию. Морские десанты были осуществлены в Галлиполи. но британские войска, решительно противостоящие силам под командованием Ататарка, не смогли расширить свои плацдармы. Последние юниты экспедиционный корпус был эвакуирован к 19 февраля16. В Месопотамии османская армия нанесла поражение британскому экспедиционному отряду.

силы, которые двинулись на Багдад с базы, расположенной в Басре в

1915 г. В 1917 г. англичане предприняли новое наступление, взяв Багдад и

изгнание османских войск из Месопотамии. В восточной Анатолии русские

армии выиграли ряд сражений, которые перенесли их контроль на запад, в

Эрзинджана к июлю 1916 г., хотя Ататрк, которому тогда было

Восточном фронте, вел контрнаступление, остановившее русские

продвигать. Шариф Хусейн ибн Али, регент султана в Мекке и Хиджазе западной Аравии, поднял арабское восстание в 1916 г. Британские предоставил советников, из которых Т.Е. Лоуренс должен был стать самым известным, а также расходные материалы. В октябре 1917 года британские войска в Египте открыли наступление на Палестину; к декабрю они взяли Иерусалим. После тяжелого боевые действия, британские и арабские войска вошли в Дамаск 19 октября.18. Поздно в кампании Ататарку удалось командовать турецкими войсками в Сирия и вывела многие подразделения в целости и сохранности в Анатолию. Османское сопротивление было исчерпано. В начале октября война

правительство ушло в отставку, и младотурецкий триумвират — Энвер, Талат и

Джемаль бежал в изгнание в Германию. Пользовательский поиск Источник: Библиотека Конгресса США |

Casus Belli Владимира Путина для вторжения в Украину – PONARS Eurasia

ponars eurasia policy memo no. 762 (pdf)

762 (pdf)

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о проведении «специальной военной операции» на Украине. Хотя масштаб вторжения застал многих аналитиков врасплох, это был не первый случай вторжения России на суверенную территорию другого государства в эпоху Путина. Обоснование двух более ранних эпизодов — войны с Грузией в 2008 г. и штурма Крыма и Донбасса в 2014 г. — может помочь пролить свет на мотивы войны 2022 г. Поскольку предполагаемые национальные интересы государств эволюционируют, мы можем получить представление о том, как Взгляд Кремля и, в частности, Путина на геополитику изменился, задав следующие вопросы по поводу тех событий: Как Россия оправдывает военную агрессию? К какой аудитории обращаются ее лидеры? Наконец, что это обоснование говорит нам об убеждениях Кремля и вероятных целях войны?

Анализ показывает как преемственность, так и радикальные разрывы в российском casus belli. Война в Грузии была основана на заявлении президента Дмитрия Медведева о защите соотечественников в Южной Осетии от грузинского нападения. Несмотря на геополитический фон, он почти не упоминал о противодействии Западу или расширении НАТО. Путин оправдывал вторжение в Крым теми же гуманитарными соображениями — защитой россиян, — но также изложил ряд недовольств по поводу пренебрежения Западом интересами России. Оба лидера стремились привлечь аудиторию как в России, так и за ее пределами.

Несмотря на геополитический фон, он почти не упоминал о противодействии Западу или расширении НАТО. Путин оправдывал вторжение в Крым теми же гуманитарными соображениями — защитой россиян, — но также изложил ряд недовольств по поводу пренебрежения Западом интересами России. Оба лидера стремились привлечь аудиторию как в России, так и за ее пределами.

Наконец, объявляя о своем вторжении в 2022 году, Путин сослался на оба предыдущих обоснования, но также предупредил о реальной угрозе существованию самой России. Как ни странно, учитывая предполагаемые ставки, Путин пообещал своей аудитории лишь ограниченный и сдержанный военный ответ. Путин также не смог указать ни на какую немедленную провокацию, требующую срочных военных действий, не говоря уже о полномасштабном вторжении в суверенную страну. Учитывая эти противоречия и шаткие предлоги, в отличие от двух предыдущих эпизодов, Путина больше не заботило международное мнение.

Реальные или предполагаемые опасности?

Любой преступник, вторгшийся в более слабое суверенное государство, столкнется с проблемой оправдания своих действий перед миром. Как и следовало ожидать, Россия неоднократно пыталась представить свои действия в терминах самообороны, что было направлено на то, чтобы вызвать сочувствие к своему делу и изобразить из себя блюстителя международного права. Чтобы доказать это, Путин-Медведев предложил обоснования, в которых акценты сместились по двум направлениям. Во-первых, относится ли предполагаемая угроза, оправдывающая войну, к российскому государству или к соотечественникам в соседнем государстве, нуждающимся в «защите». Во-вторых, является ли угроза неминуемой или долгосрочной. Помимо заявлений, основанных на самообороне, кремлевская риторика иногда опиралась на другие отговорки, включая ссылки на прецеденты, обвинения в западном лицемерии и исторические заявления, которые по-разному формулировались для обращения к разным аудиториям.

Как и следовало ожидать, Россия неоднократно пыталась представить свои действия в терминах самообороны, что было направлено на то, чтобы вызвать сочувствие к своему делу и изобразить из себя блюстителя международного права. Чтобы доказать это, Путин-Медведев предложил обоснования, в которых акценты сместились по двум направлениям. Во-первых, относится ли предполагаемая угроза, оправдывающая войну, к российскому государству или к соотечественникам в соседнем государстве, нуждающимся в «защите». Во-вторых, является ли угроза неминуемой или долгосрочной. Помимо заявлений, основанных на самообороне, кремлевская риторика иногда опиралась на другие отговорки, включая ссылки на прецеденты, обвинения в западном лицемерии и исторические заявления, которые по-разному формулировались для обращения к разным аудиториям.

Война в Грузии в 2008 году

Хотя война 2008 года якобы велась из-за Грузии, она началась на фоне более широкой напряженности в отношениях с Западом. На апрельском саммите НАТО в Бухаресте представители администрации Буша работали за кулисами над созданием заявления, в котором говорилось, что и Грузия, и Украина однажды станут членами. В более широкой схеме недовольства России Западом (подробнее ниже) проамериканское правительство Грузии не представляло прямой угрозы российской территории, а вместо этого представляло собой форпост американской мощи. Россия использовала августовскую войну против отколовшихся от Грузии территорий, чтобы выразить свое недовольство игнорированием Западом интересов России и, в частности, расширения НАТО.

В более широкой схеме недовольства России Западом (подробнее ниже) проамериканское правительство Грузии не представляло прямой угрозы российской территории, а вместо этого представляло собой форпост американской мощи. Россия использовала августовскую войну против отколовшихся от Грузии территорий, чтобы выразить свое недовольство игнорированием Западом интересов России и, в частности, расширения НАТО.

Однако Кремль оправдывал свое нападение более узко тем, что защищал соотечественников от нападений из Тбилиси. В ходе усилий президента Грузии Михаила Саакашвили по реинтеграции грузинской территории между грузинскими войсками и югоосетинскими сепаратистами за несколько месяцев до войны происходили спорадические стычки. Российское правительство также раздавало паспорта жителям Абхазии и Южной Осетии, в одночасье сделав их гражданами Российской Федерации. Таким образом, российский президент Медведев использовал формулировку «ответственность по защите» для оправдания вторжения на сепаратистские территории. Он обвинил Грузию в «акте агрессии» в нарушение международного права» и заявил, что «сегодня в Южной Осетии гибнут мирные жители, женщины, дети и старики, и большинство из них — граждане Российской Федерации». Он назвал вторжение «операцией по принуждению к миру» для защиты мирных жителей и «принуждения грузинской стороны к (согласию) миру». Это оправдание сознательно отражало и пародировало обоснование бомбардировок Сербии НАТО в защиту косовских албанцев в 1919 г.99 и последующее признание западными государствами независимости Косово в феврале 2008 года, оба из которых были осуждены российским внешнеполитическим истеблишментом. Россия последовала за своим вмешательством «миротворческой» операцией, в ходе которой войска продолжали оккупировать регион.

Он обвинил Грузию в «акте агрессии» в нарушение международного права» и заявил, что «сегодня в Южной Осетии гибнут мирные жители, женщины, дети и старики, и большинство из них — граждане Российской Федерации». Он назвал вторжение «операцией по принуждению к миру» для защиты мирных жителей и «принуждения грузинской стороны к (согласию) миру». Это оправдание сознательно отражало и пародировало обоснование бомбардировок Сербии НАТО в защиту косовских албанцев в 1919 г.99 и последующее признание западными государствами независимости Косово в феврале 2008 года, оба из которых были осуждены российским внешнеполитическим истеблишментом. Россия последовала за своим вмешательством «миротворческой» операцией, в ходе которой войска продолжали оккупировать регион.

Более поздние комментарии продолжали рассматривать войну как защиту уязвимых граждан в соответствии с международным правом. 26 августа Медведев обвинил Саакашвили в нарушении международного права, совершив геноцид. Спустя месяц после прекращения огня премьер-министр Путин, которого многие подозревали в том, что он действительно решает внешнюю политику, по-прежнему ссылался только на casus belli подавления нестабильности в Южной Осетии, не делая акцента на более широкой конфронтации между Востоком и Западом. Несмотря на геополитический фон, ни Медведев, ни Путин не заявляли, что Грузия представляет угрозу для российского государства через НАТО.

Несмотря на геополитический фон, ни Медведев, ни Путин не заявляли, что Грузия представляет угрозу для российского государства через НАТО.

Аннексия Крыма в 2014 году

Всеобъемлющий нарратив эпохи Путина гласит, что НАТО и Запад стремятся окружить, демонтировать или унизить Россию. Этому сопутствует длинная череда утверждений о том, что районы на границах с Россией служат для Запада посредниками в достижении России. В этой концепции США, ЕС или НАТО контролируют или вооружают государства или группы боевиков, которые служат плацдармами или идеологическими лабораториями для ослабления России через ее мягкое подбрюшье. Этот нарратив — постсоветские регионы в качестве наконечника копья — затем используется для обеспечения общественной поддержки и оправдания действий против этих марионеток, поскольку Россия не может атаковать НАТО напрямую. Это обоснование, скрытое в мотивах, побудивших Россию начать войну с Грузией, было более четко сформулировано, когда дело касалось Украины.

Протесты Евромайдана против президента Виктора Януковича касались как коррупции, так и внешней политики. Протесты, возражающие против принятого в последнюю минуту решения Януковича не подписывать Соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли с ЕС, представляли собой прозападный и, следовательно, антироссийский геополитический уклон. Когда Янукович бежал, а лидеры Евромайдана сформировали правительство, Россия, похоже, повторила свое поражение после Оранжевой революции 2004 года. Хотя протесты 2014 года были массовой инициативой, Путин, по-видимому, увидел лишь последний лживый американский залп — свержение законно избранного президента — направленный на подрыв интересов России.

Путин дал свое наиболее исчерпывающее обоснование приказа об оккупации и аннексии Крыма только после того, как операция уже завершилась. Его речь 18 марта 2014 года, которая якобы предназначалась для празднования голосования за присоединение Крыма к России, состояла из двух частей: обыгрывание угрозы русскоязычному на Украине и переформулирование списка его претензий к Западу.

После изложения политизированной истории, подчеркивающей связи Крыма с Россией, Путин заявил, что Россия была вынуждена вмешаться по гуманитарным соображениям. Он заявил, что новое правительство «хотело захватить власть и не остановится ни перед чем. Они прибегали к террору, убийствам и беспорядкам. Этот переворот совершили националисты, неонацисты, русофобы и антисемиты». В ответ «жители Крыма и Севастополя обратились к России за помощью в защите своих прав и жизни».

Сославшись на «известный косовский прецедент» для оправдания организованного в Крыму референдума о присоединении к России, Путин затем сформулировал свое недовольство Западом за его лицемерие и пренебрежение интересами России. В то время как «Россия стремилась к диалогу» с Западом, «ответных шагов мы не видели. Наоборот, они много раз нам лгали, принимали решения за нашей спиной, ставили нас перед свершившимся фактом. Это произошло с расширением НАТО на восток, а также размещением военной инфраструктуры у наших границ».

В самой запоминающейся строке речи Путин утверждал, что «Россия оказалась в положении, от которого она не могла отступить. Если вы сожмете пружину до предела, она сильно щелкнет». Другими словами, Россия больше не будет стоять в стороне и мириться с высокомерием и пренебрежением Запада к интересам России. «Откат» путем принудительного изменения территории был в то время решительным шагом, свидетельствующим о глубине недовольства России.

Аннексия Крыма была представлена как юридическая и гуманитарная акция, которая, кстати, позволила России продемонстрировать свою жесткую силу там, где НАТО было бессильно ее остановить. Тем не менее, несмотря на жаркую риторику, Путин не заявил, что самой России угрожает опасность.

Незавершенное дело Путина в Украине

После исторической статьи, опубликованной Путиным в июле 2021 года, в которой он отрицал существование украинской государственности, 24 февраля 2022 года он вернулся к своим геополитическим недовольствам, но с необычайной интенсивностью. Он начал с протеста против расширения НАТО и перечисления те же обиды, что и в 2014 году: Косово, Ирак, Ливия и обвинения Запада в лицемерии и недобросовестности. Затем Путин пошел дальше прежней риторики и предупредил о прямой угрозе России: «По мере расширения НАТО на восток с каждым годом ситуация для нашей страны становится все хуже и опаснее».

Он начал с протеста против расширения НАТО и перечисления те же обиды, что и в 2014 году: Косово, Ирак, Ливия и обвинения Запада в лицемерии и недобросовестности. Затем Путин пошел дальше прежней риторики и предупредил о прямой угрозе России: «По мере расширения НАТО на восток с каждым годом ситуация для нашей страны становится все хуже и опаснее».

Если его позиция была недостаточно ясной, он ясно дал понять, что рассматривает ставки как экзистенциальные:

А для нашей страны это в конечном счете вопрос жизни и смерти, вопрос нашего исторического будущего как народа. И это не преувеличение – это правда. Это реальная угроза не только нашим интересам, но и самому существованию нашего государства, его суверенитету. Это та самая красная черта, о которой много раз говорилось. Они пересекли его.

Затем Путин вернулся к знакомому предлогу: «геноцид против миллионов людей, живущих [на Донбассе], которые полагаются только на Россию, только на нас». Агрессорами выступило украинское правительство, состоящее из «крайних националистов и неонацистов», подобных «бандам украинских националистов, пособников Гитлера» во время Второй мировой войны. Но они представляли угрозу не только для русских в Украине: «Столкновение России с этими силами неизбежно. Это только вопрос времени: они готовятся, ждут подходящего момента. Теперь они также заявляют, что приобрели ядерное оружие». Этот триумвират экзистенциальных угроз, аллитерация на английском языке — НАТО, нацисты и ядерное оружие — проложил путь путинскому стремлению к «демилитаризации и денацификации Украины».

Но они представляли угрозу не только для русских в Украине: «Столкновение России с этими силами неизбежно. Это только вопрос времени: они готовятся, ждут подходящего момента. Теперь они также заявляют, что приобрели ядерное оружие». Этот триумвират экзистенциальных угроз, аллитерация на английском языке — НАТО, нацисты и ядерное оружие — проложил путь путинскому стремлению к «демилитаризации и денацификации Украины».

Читая между строк, Россия нацелилась на Украину, чтобы наказать Запад за его многочисленные проступки, потому что Украина, номер , а не номер в НАТО, была ахиллесовой пятой Запада — аналогично обоснованию предыдущих вторжений. Однако на этот раз, добиваясь смены режима и демилитаризации посредством полномасштабной войны, Путин также стремился наказать украинцев за избрание прозападных лидеров и стремление покинуть геополитическую орбиту России.

Путин, наконец, обратился напрямую к своим заклятым врагам: «Кто бы ни пытался нам помешать или угрожать нашей стране или нашему народу, пусть знает, что ответ России будет немедленным и приведет вас к последствиям, с которыми вы никогда не сталкивались в своей истории».

Вывод: противоречия и самоуверенность

В отличие от обоснования предыдущих вторжений, Путин использовал все риторические приемы, чтобы нарисовать ужасную картину сил, выставленных против России: долгосрочное наращивание сил в Восточной Европе и краткосрочный заговор нацистов с целью захвата ядерное оружие при поддержке НАТО. Неосведомленному наблюдателю хмурый вид Путина и его стальная решимость были бы понятны, если исходить из того, что время работает против России, а война неизбежна.

Однако из последнего повода для войны Путина вытекают два противоречия. Во-первых, время вторжения России было выбрано произвольно, поскольку непосредственная угроза отсутствовала. Отсутствие чего-либо похожего на «российское 11 сентября» заставило некоторых аналитиков предположить, что Россия сфабрикует атаку под ложным флагом, как прямо предупредила администрация Байдена. Тем не менее, несмотря на некоторые спорные заявления на фоне неясных обстоятельств на Донбассе, не было ни одной провокации, на которую Путин мог бы указать как на катализатор срочных военных действий.

Во-вторых, учитывая масштабы и серьезность предполагаемой угрозы, стоящей перед Россией, можно было бы ожидать, что Путин приведет доводы в пользу широкомасштабной войны, чтобы остановить продвижение Запада. Но объявил лишь о «спецоперации», прямо исключающей «оккупацию украинских территорий» и даже пообещал: «Мы не собираемся никому ничего навязывать силой». Вместо того чтобы бить в барабаны войны, чтобы подготовить общественность к массовой социальной мобилизации и потенциальным геополитическим потрясениям, Кремль месяцами отрицал, что Россия планирует какие-либо военные действия против Украины. Не признавая того, что Россия вот-вот вступит в войну, Путин не мог рассчитывать на выгоду от эффекта сплочения.

Несоответствие между апокалиптической риторикой угроз в адрес России, предполагаемым ограниченным ответом и реальностью полномасштабного вторжения означает, что Путин ожидал быстрой победы с минимальными потерями для России и предполагал, что русские не получат информацию, независимую от официальных источников.

Если бы русские руководствовались лишь собственными интересами, то они должны были бы отводить русские армии от границы до тех пор, пока не закончится мобилизация огромной страны. Вместо этого они одновременно с мобилизацией начали быстрое продвижение не только против Австрии, но и против Германии. Цвет русской армии вскоре был положен в ходе сражений на территории Восточной Пруссии, но вторжение в Восточную Пруссию пришлось как раз на решающую фазу битвы за Францию» (У.Черчилль — выдающийся английский военный и политический деятель XX в.).

Если бы русские руководствовались лишь собственными интересами, то они должны были бы отводить русские армии от границы до тех пор, пока не закончится мобилизация огромной страны. Вместо этого они одновременно с мобилизацией начали быстрое продвижение не только против Австрии, но и против Германии. Цвет русской армии вскоре был положен в ходе сражений на территории Восточной Пруссии, но вторжение в Восточную Пруссию пришлось как раз на решающую фазу битвы за Францию» (У.Черчилль — выдающийся английский военный и политический деятель XX в.).

Но кто же такие сербы — не знал почти никто, что такое славяне — было также темно, а почему немцы из-за Сербии вздумали воевать — было совершенно неизвестно. Выходило, что людей вели на убой неизвестно из-за чего, по капризу царя» (из воспоминаний А.А. Брусилова).

Но кто же такие сербы — не знал почти никто, что такое славяне — было также темно, а почему немцы из-за Сербии вздумали воевать — было совершенно неизвестно. Выходило, что людей вели на убой неизвестно из-за чего, по капризу царя» (из воспоминаний А.А. Брусилова). Механизм управления явно стал давать сбои.

Механизм управления явно стал давать сбои. До 3/4 депутатов Государственной Думы образовало Прогрессивный блок, выдвинувший требование создания правительства, «пользующегося доверием страны». С яркой речью 1 ноября 1916 г. выступил П.Н.Милюков, обвинивший высших сановников в сговоре с Германией (что не имело под собой оснований, но способствовало разжиганию революционных настроений). Царь отверг все требования думского большинства.

До 3/4 депутатов Государственной Думы образовало Прогрессивный блок, выдвинувший требование создания правительства, «пользующегося доверием страны». С яркой речью 1 ноября 1916 г. выступил П.Н.Милюков, обвинивший высших сановников в сговоре с Германией (что не имело под собой оснований, но способствовало разжиганию революционных настроений). Царь отверг все требования думского большинства.

Однако Германии оставалось

предоставить повод для войны. Два немецких военных корабля — линкор Gben и тяжелый крейсер Breslau , попавший в

нейтральный османский порт, когда в Европе разразилась война, были переданы

Османский флот. В октябре они вышли в море с немецкими офицерами и

экипажи и обстреливали Одессу и другие российские порты во время полета

Османский флаг. 5 ноября Россия объявила войну Османской империи.

на следующий день последовали Великобритания и Франция. В течение шести месяцев,

Османская армия численностью около 800 000 человек вела войну на четырех фронтах.

стал частью более крупного конфликта Первой мировой войны.

Однако Германии оставалось

предоставить повод для войны. Два немецких военных корабля — линкор Gben и тяжелый крейсер Breslau , попавший в

нейтральный османский порт, когда в Европе разразилась война, были переданы

Османский флот. В октябре они вышли в море с немецкими офицерами и

экипажи и обстреливали Одессу и другие российские порты во время полета

Османский флаг. 5 ноября Россия объявила войну Османской империи.

на следующий день последовали Великобритания и Франция. В течение шести месяцев,

Османская армия численностью около 800 000 человек вела войну на четырех фронтах.

стал частью более крупного конфликта Первой мировой войны. их обратно к озеру Ван. Во время похода в Восточную Анатолию

помощь русским оказывали некоторые армяне, видевшие в них

освободители, а не захватчики. Армянские части также входили в состав

Русская армия. Энвер утверждал, что существует армянский заговор и что

всеобщее восстание армян было неизбежным. Зимой

месяцев 1915 августа, когда разбитая османская армия отступила к озеру Ван,

была предпринята массовая депортация до 2 миллионов армян.

в зоне боевых действий. Вскоре это переросло в бойню, поскольку этнические турки

а курды нападали на армянские села или резали беженцев вдоль

дорога. По самым скромным оценкам, число погибших составляет

600 000, но другие источники приводят цифры более 1 миллиона.

положение тех армян, которые пережили марш из Анатолии, было

почти не улучшилось при военном правительстве в Сирии. Другие управляли

бежать в тыл русских. Эпизод вызвал отвращение

Западной Европе, что имело свои последствия в суровых условиях, отмеренных

Союзники в послевоенном урегулировании.

их обратно к озеру Ван. Во время похода в Восточную Анатолию

помощь русским оказывали некоторые армяне, видевшие в них

освободители, а не захватчики. Армянские части также входили в состав

Русская армия. Энвер утверждал, что существует армянский заговор и что

всеобщее восстание армян было неизбежным. Зимой

месяцев 1915 августа, когда разбитая османская армия отступила к озеру Ван,

была предпринята массовая депортация до 2 миллионов армян.

в зоне боевых действий. Вскоре это переросло в бойню, поскольку этнические турки

а курды нападали на армянские села или резали беженцев вдоль

дорога. По самым скромным оценкам, число погибших составляет

600 000, но другие источники приводят цифры более 1 миллиона.

положение тех армян, которые пережили марш из Анатолии, было

почти не улучшилось при военном правительстве в Сирии. Другие управляли

бежать в тыл русских. Эпизод вызвал отвращение

Западной Европе, что имело свои последствия в суровых условиях, отмеренных

Союзники в послевоенном урегулировании.

Россия вышла из войны после большевистской революции 1917.

Новое российское правительство заключило Брест-Литовский договор с

Центральные державы в марте 1918 г., при которых Османская империя вернула себе

его восточных провинций.

Россия вышла из войны после большевистской революции 1917.

Новое российское правительство заключило Брест-Литовский договор с

Центральные державы в марте 1918 г., при которых Османская империя вернула себе

его восточных провинций. Мехмед VI (годы правления 1918–1922), имевший

унаследовал власть после смерти своего брата в июле, потребовал мира

через правительство во главе с министрами-либералами, подписавшее

перемирие в Мудросе 30 октября 19 г.18, что было продиктовано

Союзники. Военные корабли союзников прошли через Дарданеллы и бросили якорь.

Стамбул 12 ноября, на следующий день после окончания войны в Европе. В

За четыре года войны Османская империя мобилизовала около 2,8 млн.

человек, из которых в боях погибло около 325 000 человек. Кроме того, более

2 миллиона мирных жителей, включая турок и армян, считаются

умерли по причинам, связанным с войной. Талат и Джемаль, которые были задержаны

ответственности за депортацию армян и жестокое обращение с

беженцев, были убиты армянскими националистами в 1921.

В следующем году Энвер был убит во время борьбы с большевиками в

Центральная Азия.

Мехмед VI (годы правления 1918–1922), имевший

унаследовал власть после смерти своего брата в июле, потребовал мира

через правительство во главе с министрами-либералами, подписавшее

перемирие в Мудросе 30 октября 19 г.18, что было продиктовано

Союзники. Военные корабли союзников прошли через Дарданеллы и бросили якорь.

Стамбул 12 ноября, на следующий день после окончания войны в Европе. В

За четыре года войны Османская империя мобилизовала около 2,8 млн.

человек, из которых в боях погибло около 325 000 человек. Кроме того, более

2 миллиона мирных жителей, включая турок и армян, считаются

умерли по причинам, связанным с войной. Талат и Джемаль, которые были задержаны

ответственности за депортацию армян и жестокое обращение с

беженцев, были убиты армянскими националистами в 1921.

В следующем году Энвер был убит во время борьбы с большевиками в

Центральная Азия.