Куликовская битва доказала, что русские способны себя защитить

Куликовская битва стала переломным моментом в истории, после которого начинается отсчет времени, когда раздробленная Русь начала превращаться в единое Российское государство. О том, что происходило на поле Куликовом, Царьграду рассказал известный историк, академик РАН Владимир Лавров

Царьград: Что предшествовало сражению на Куликовом поле, почему именно в это время?

Владимир Лавров: Да потому что Мамай подошел. Еще раньше Дмитрий, которому еще предстояло стать Донским, перестал платить дань, а раз перестал платить дань, жди татаро-монгол. И так сошлось. А то, что это выпало на наш праздник — Рождество Пресвятой Богородицы, это же хороший признак. Здесь я отметил бы большую роль Сергия Радонежского.

В. Лавров. Фото: Телеканал «Царьград»

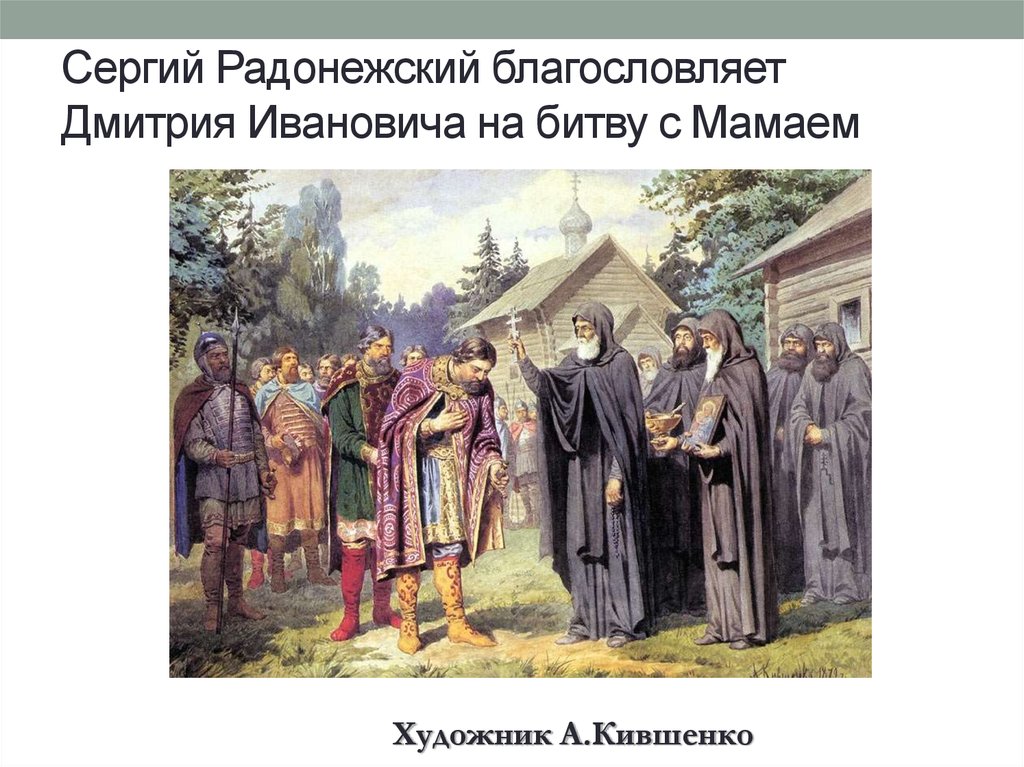

Ц.: Известно, что перед битвой Сергий Радонежский благословил Дмитрия Донского, и многие связывают победу русского оружия именно с этим.

В.Л.: Их встреча имела огромное значение, потому что молодой великий князь Дмитрий рвался спасти Русь от татарского ига. Но иго уже было давно. Выросло несколько поколений людей, которые привыкли проигрывать. И идти с таким настроем на проигрыш означало неудачу еще до самой битвы.

Перед великим князем стоял вопрос, как его изменить. Здесь мог помочь только Сергий Радонежский. Причем великий князь мог вызвать Сергия из монастыря в Кремль, но просителем-то тут был кто? Сам глава государства. И поэтому великий князь сам поехал к Сергию, рассказал, что идет войско Мамая, попросил дать благословение.

А Сергий Радонежский не спешил, он предложил великому князю заночевать в монастыре, и тому пришлось это сделать. Утром служба очень длинная, монастырская, опять же Сергий Радонежский ничего не говорит, не благословляет. Потом Сергий пригласил великого князя на трапезу. И вот во время трапезы Сергий встал, подошел и говорит: «Ты победишь». И благословил.

Преподобный Сергий Радонежский дает свое благословение князю Дмитрию. Фото: Ostranitsa Stanislav / Shutterstock.com

Фото: Ostranitsa Stanislav / Shutterstock.com

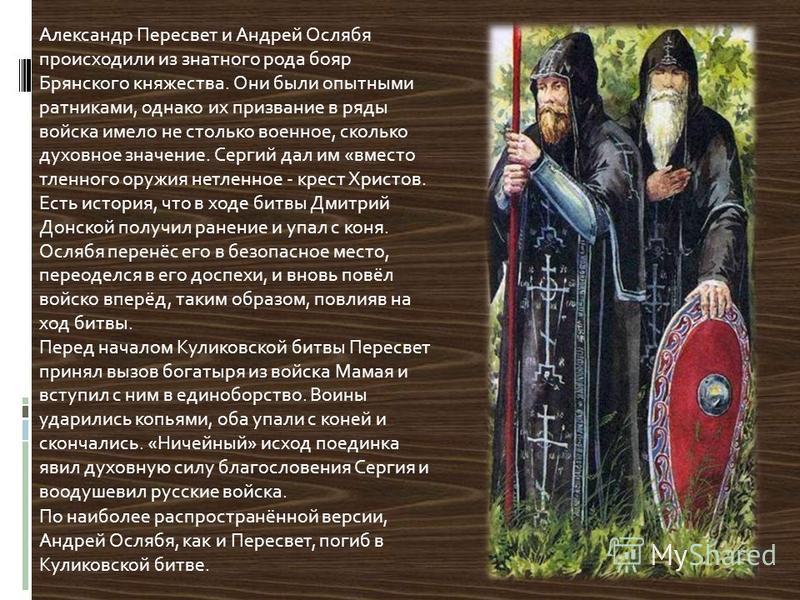

Но что еще удивительно, за спиной Сергия Радонежского стояли два монаха — богатыря в великой схиме. И Сергий дал этих монахов в войско Дмитрию Донскому. Это Пересвет и Ослябя. О них все знают еще со школьных учебников, даже в советское время об этом писали в положительном смысле. Но о чем не писали в советское время?

Не писали о том, что монах не имел права взять в руки оружие. Это отлучение от Церкви, и Сергий не мог на это благословить. Но сложилась уникальная ситуация, потому что это благословение во время трапезы могло услышать, предположим, двадцать человек, не больше. А когда воины увидели, что на конях монахи с оружием, они поняли, что это святая битва, что это благословение Сергия Радонежского, потому что на такое мог решиться только он.

А Сергий решился, конечно, вспоминая Библию. Помните, к Христу подходили фарисеи и книжники, спрашивая: «Как ты можешь в субботу исцелять? В субботу ведь ничего нельзя делать». А Христос им отвечал: «Не человек для субботы, а суббота для человека». Он не спорил: да, в субботу нельзя. Но сделать благое дело можно и в субботу, есть такая высшая правда.

Он не спорил: да, в субботу нельзя. Но сделать благое дело можно и в субботу, есть такая высшая правда.

В данном случае Сергий дал пример Христа, дал оружие. Очевидно, ночью был разговор, очевидно, он вызвал Пересвета и Ослябю и сказал, что он их хочет послать на битву. Вполне возможно, что они не вернутся, готовы ли они? И когда они дали согласие, он им дал великую схиму, этого тоже практически не бывает.

Великая схима уже у пожилых, очень духовно опытных, глубоких монахов, а тут молодые люди. Но, опять же, когда войско увидело молодых монахов с оружием, все поняли, что это благословение Сергия Радонежского, и настрой изменился. Колоссальнейшая роль Сергия Радонежского, он дал даже больше, чем хотел Дмитрий Донской.

Дмитрий Донской. Фото: www.globallookpress.com

А о Донском нужно добавить, что он надел обычные доспехи, сняв великокняжеские, позолоченные, и стал в передовой полк, как обычный воин. Часто глава государства идет в бой впереди всех, рискует жизнью? И это тоже очень помогло, потому что был момент, когда московский полк побежал. Но увидели, что глава-то государства сражается, не бежит. Стыдно стало, вернулись. Взяли пример с главы государства. Вот так происходило.

Но увидели, что глава-то государства сражается, не бежит. Стыдно стало, вернулись. Взяли пример с главы государства. Вот так происходило.

Выдающиеся люди, Дмитрий Донской и Сергий Радонежский, в святой день Рождества Пресвятой Богородицы сокрушили несокрушимое войско.

Ц.: Чем грозило Москве поражение?

В.Л.: Разгромом, вырезанием населения, грабежом. Уже такое бывало. Нужно было побеждать, раз перестали платить дань. Но должен сказать о том, что в учебниках предпочитали не говорить: через два года татары пришли еще раз и обманом захватили Москву. Был страшный погром, вырезание, грабеж, и те, кто победил на Куликовом поле, погибли в 1382 году.

И поначалу Донскому не удалось собрать войско, другие князья не спешили на помощь Москве, но когда удалось собрать, то татары ретировались без битвы. Если мы сейчас отмечаем победу в Куликовской битве, то надо добавить, что через два года Москва была захвачена и пролилась кровь. И еще до 1480 года не удавалось покончить с этим страшным игом.

Ц.: Вернемся к Пересвету. Его поединок с Челубеем, пожалуй, самый известный в истории. Но оба погибли в нем…

Михаил Авилов. Поединок на Куликовом поле. Фото: www.globallookpress.com

В.Л.: По преданию, Челубей выиграл чуть ли не триста поединков, обладал даром наносить энергетические удары на расстоянии. Но это по преданию, проверить это невозможно. Но, конечно, татаро-монголы выдвинули самого мощного и сильного. По преданию, погибли оба. Но Пересвет дольше удержался на лошади, доехал до своих. То есть все-таки поединок закончился с преимуществом для русского православного воина. Что касается Осляби, то он выжил, и есть документ, свидетельствующий о том, что он ездил за границу как дипломат.

Ц.: Как вы думаете, почему русские победили, несмотря на более ранние проигрыши?

В.Л.: Русские защищали свою землю, свою веру, свои семьи, своих жен, детей. А татаро-монголы шли грабить, убивать, насиловать. Кто тут должен победить? Конечно, должны были победить те, за кем правда, за кем достоинство. Так и произошло 21 сентября.

Кто тут должен победить? Конечно, должны были победить те, за кем правда, за кем достоинство. Так и произошло 21 сентября.

Ц.: Чем стала для русских битва на Куликовом поле?

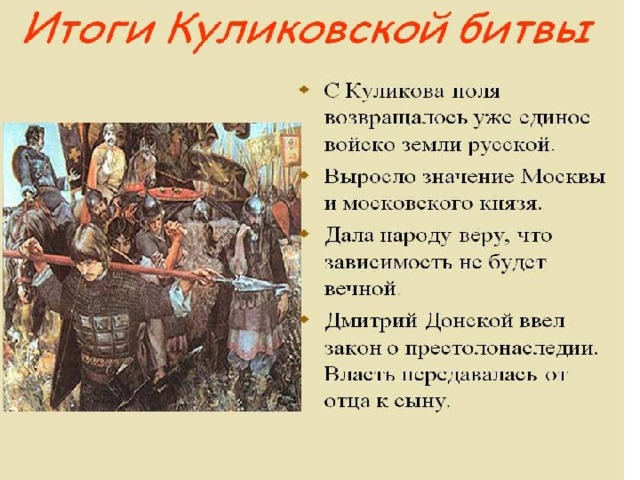

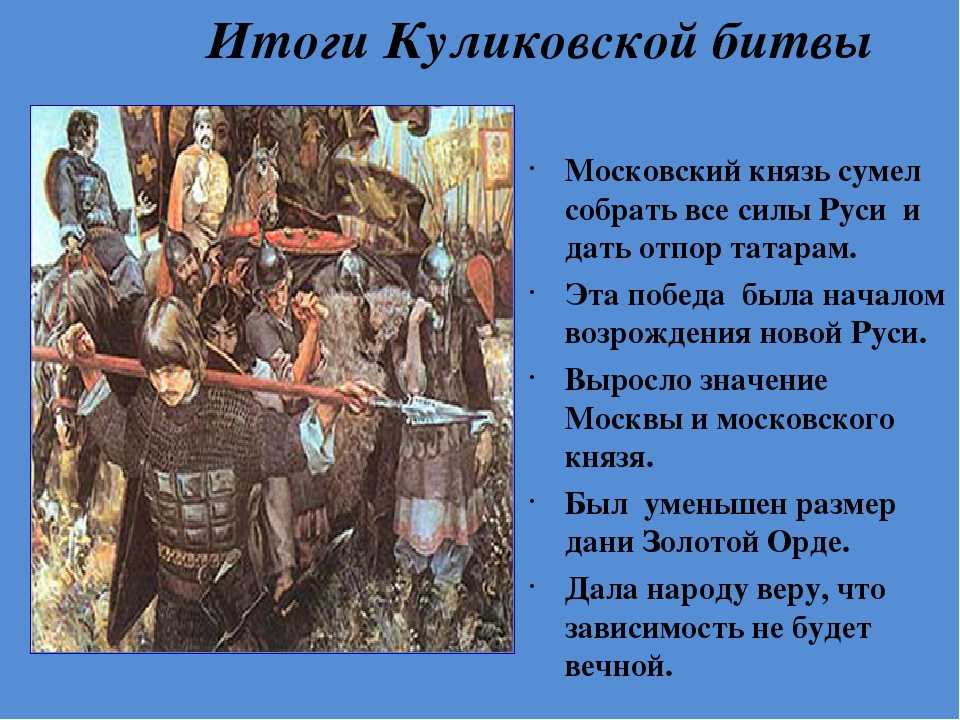

В.Л.: Русские почувствовали, что они способны себя защитить. До этого в России практически не было каменного строительства. Зачем строить, ведь придут, подожгут. Построишь хороший дом, обратишь на себя внимание татаро-монгол — они тебя же первого ограбят и убьют. То есть прекратилось развитие ремесел, почти прекратилось, может, за исключением Москвы, каменное строительство. Развитие экономики тоже остановилось.

Куликово поле. Тульская область. Фото: www.globallookpress.com

А после победы никаких реформ не было, просто люди поверили, что они могут себя защитить. Поэтому и возобновилось экономическое развитие, началось каменное строительство и развитие ремесел.

Произошел духовно-нравственный, моральный, психологический сдвиг. Мы способны себя защитить. Хотя пришлось еще долго дань платить и ждать до 1480 года, когда Иван III окончательно уничтожил это иго.

Хотя пришлось еще долго дань платить и ждать до 1480 года, когда Иван III окончательно уничтожил это иго.

Читайте также:

Предтеча Куликовской битвы Протоиерей Андрей Ткачев: «Константинопольскому Патриархату нужно указать его реальный статус в Православном мире» Наш ответ «восточному папству»: Русская Церковь может стать авангардом Православия «Убит агентом Ватикана»: 70 лет памяти протопресвитера Гавриила КостельникаЖИТИЕ СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО. Эпоха Куликовской битвы

ЖИТИЕ СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО

Преподобный Сергий родился от родителей благородных и благоверных: от отца, которого звали Кириллом, и матери, по имени Мария, которые были всякими добродетелями украшены. (…)

И свершилось некое чудо до рождения его. Когда ребенок еще был в утробе матери, однажды в воскресенье мать его вошла в церковь во время пения святой литургии. И стояла она с другими женщинами в притворе, когда должны были приступить к чтению святого Евангелия, и все стояли молча, младенец начал кричать в утробе матери. Перед тем, как начали петь херувимскую песнь, младенец начал вторично кричать. Когда же иерей возгласил: «Возьмем, святая святым!» – младенец в третий раз закричал. (…)

И стояла она с другими женщинами в притворе, когда должны были приступить к чтению святого Евангелия, и все стояли молча, младенец начал кричать в утробе матери. Перед тем, как начали петь херувимскую песнь, младенец начал вторично кричать. Когда же иерей возгласил: «Возьмем, святая святым!» – младенец в третий раз закричал. (…)

Когда наступил сороковой день после рождения его, родители принесли ребенка в церковь Божию. (…) Иерей окрестил его именем Варфоломей. (…)

Отец и мать рассказали иерею, как их сын, еще в утробе матери, в церкви три раза прокричал: «Не знаем, что означает это». Иерей сказал: «Радуйтесь, ибо будет ребенок сосуд избранный Бога, обитель и слуга Святой Троицы». (…)

У Кирилла было три сына: Стефан и Петр быстро изучили грамоту, Варфоломей же не быстро учился читать. (…) Отрок со слезами молился: «Господи! Дай мне выучить грамоту, вразуми меня». (…)

Печалились родители его, огорчался учитель. Все печалились, не ведая высшего предначертания божественного промысла, не зная, что хочет Бог сотворить.

Когда он послан был отцом своим искать скот, он увидел некоего черноризца на поле под дубом стоящего и молящегося. Когда кончил молиться старец, он обратился к Варфоломею: «Что хочешь, чадо?» Отрок же сказал: «Душа желает знать грамоту. Учусь я грамоте, но не могу ее одолеть. Святой Отче, помолись, чтобы смог я научиться грамоте». И ответил ему старец: «О грамоте, чадо, не скорби: с сего дня дарует тебе Господь знание грамоты». С того часа он хорошо знал грамоту.

Раб божий Кирилл прежде обладал большим имением в Ростовской области, был он боярином, владел большим богатством, но к концу жизни впал в бедность. Скажем и о том, почему он обнищал: из-за частых хождений с князем в Орду, из-за набегов татарских, из-за даней тяжких ордынских. Но хуже всех этих бед было великое нашествие татар, и после него продолжалось насилие, потому что княжение великое досталось князю Ивану Даниловичу, и княжение Ростовское отошло к Москве.

Сыновья Кирилла, Стефан и Петр, женились; третий же сын, блаженный юноша Варфоломей, не захотел жениться, а стремился к иноческой жизни.

Стефан же немного лет пожил с женой, и жена его умерла. Стефан же вскоре оставил мир и стал монахом в монастыре Покрова святой Богородицы в Хотькове. Блаженный юноша Варфоломей, пришедши к нему, просил Стефана, чтобы тот пошел с ним искать место пустынное. Стефан, повинуясь, пошел вместе с ним.

Обошли они по лесам многие места и наконец пришли в одно место пустынное, в чаще леса, где была и вода. Братья осмотрели место и полюбили его, а главное – это Бог наставлял их. И, помолившись, начали они своими руками лес рубить, и на плечах своих они бревна принесли на выбранное место. Сначала они себе сделали постель и хижину и устроили над ней крышу, а потом келью одну соорудили, и отвели место для церковки небольшой, и срубили ее.

И освящена была церковь во имя святой Троицы. Стефан недолго прожил в пустыни с братом своим и увидел, что трудна жизнь в пустыни – во всем нужда, лишения. Стефан ушел в Москву, поселился в монастыре святого Богоявления и жил, весьма преуспевая в добродетели.

Стефан недолго прожил в пустыни с братом своим и увидел, что трудна жизнь в пустыни – во всем нужда, лишения. Стефан ушел в Москву, поселился в монастыре святого Богоявления и жил, весьма преуспевая в добродетели.

В то время Варфоломей хотел принять пострижение монашеское. И призвал он к себе в пустыньку священника, игумена саном. Игумен постриг его месяца октября в седьмой день, на память святых мучеников Сергия и Вакха. И дано было имя ему в монашестве Сергий. Он был первым иноком, постриженным в той церкви и в той пустыни. Порой его смущали демонские козни и ужасы, а иногда зверей нападения, – ведь много зверей в этой пустыни тогда жило. Некоторые из них стаями выли и с ревом проходили, а другие не вместе, но по два, или по три или один за другим мимо проходили; некоторые из них вдалеке стояли, а другие близко подходили к блаженному и окружали его, и даже обнюхивали его.

Среди них один медведь имел обыкновение приходить к преподобному. Преподобный, видя, что не из злобы приходит к нему зверь, но чтобы взять из еды что-нибудь немного для пропитания себе, выносил зверю из хижины своей маленький кусок хлеба и клал его или на пень, или на колоду, чтобы, когда придет, как обычно, зверь, готовую себе нашел пищу; и он брал ее в пасть свою и уходил. Когда же не хватало хлеба и пришедший по обыкновению зверь не находил приготовленного для него привычного куска, тогда он долгое время не уходил. Но стоял медведь, озираясь туда и сюда, упорствуя, как некий жестокий заимодавец, желающий получить долг свой. Если же был у преподобного лишь один кусок хлеба, то и тогда он делил его на две части, чтобы одну часть себе оставить, а другую зверю этому отдать; не было ведь тогда в пустыни у Сергия разнообразной пищи, но только хлеб один и вода из источника, бывшего там, да и то понемногу. Часто и хлеба на день не было; и когда это случалось, тогда они оба оставались голодными, сам святой и зверь. Иногда же блаженный о себе не заботился и сам голодным оставался: хотя один только кусок хлеба был у него, но и тот он зверю этому бросал. И он предпочитал не есть в тот день, а голодать, нежели зверя этого обмануть и без еды отпустить.

Когда же не хватало хлеба и пришедший по обыкновению зверь не находил приготовленного для него привычного куска, тогда он долгое время не уходил. Но стоял медведь, озираясь туда и сюда, упорствуя, как некий жестокий заимодавец, желающий получить долг свой. Если же был у преподобного лишь один кусок хлеба, то и тогда он делил его на две части, чтобы одну часть себе оставить, а другую зверю этому отдать; не было ведь тогда в пустыни у Сергия разнообразной пищи, но только хлеб один и вода из источника, бывшего там, да и то понемногу. Часто и хлеба на день не было; и когда это случалось, тогда они оба оставались голодными, сам святой и зверь. Иногда же блаженный о себе не заботился и сам голодным оставался: хотя один только кусок хлеба был у него, но и тот он зверю этому бросал. И он предпочитал не есть в тот день, а голодать, нежели зверя этого обмануть и без еды отпустить.

Блаженный же все посылавшиеся ему испытания с радостью терпел, за все благодарил Бога, а не протестовал, не унывал в трудностях.

И потом Бог, видя великую веру святого и большое терпение его, смилостивился над ним и захотел облегчить труды его в пустыне: вложил Господь в сердца некоторым богобоязненным монахам из братии желание, и начали они приходить к святому.

Но преподобный не только не принимал их, но и запрещал им оставаться, говоря: «Не можете выжить на месте этом и не можете терпеть трудности в пустыне: голод, жажду, неудобства и бедность». Они же отвечали: «Хотим мы терпеть трудности жизни на месте этом, а если Бог захочет, то и сможем». Преподобный же еще раз спросил их: «Сможете ли вы терпеть трудности жизни на месте этом: голод, и жажду, и всякие лишения?» Они же ответили: «Да, честный отче, мы хотим и сможем, если Бог поможет нам и твои молитвы поддержат нас. Только об одном молим тебя, преподобный: не удаляй нас от лица твоего и с места этого, милого нам, не прогоняй нас».

Преподобный же Сергий, убедившись в вере их и усердии, удивился и сказал им: «Я не выгоню вас, ибо Спаситель наш говорил: «Приходящего ко мне не изгоню вон».

И построили они каждый отдельную келью и жили для Бога, глядя на жизнь преподобного Сергия и ему по мере сил подражая. Преподобный же Сергий, живя с братьями, многие тяготы терпел и великие подвиги и труды постнической жизни совершал. Суровой постнической жизнью он жил; добродетели его были такие: голод, жажда, бдение, сухая пища, на земле сон, чистота телесная и душевная, молчание уст, плотских желаний тщательное умерщвление, труды телесные, смирение нелицемерное, молитва беспрестанная, рассудок добрый, любовь совершенная, бедность в одежде, память о смерти, кротость с мягкостью, страх Божий постоянный.

Собралось монахов не очень много, не больше двенадцати человек: среди них был некий старец Василий, по прозванию Сухой, который в числе первых пришел с верховьев Дубны; другой же монах, по имени Иаков, по прозванию Якута – был он за посыльного, его всегда посылали по делам, за особенно нужными вещами, без которых нельзя обойтись; еще один был по имени Анисим, который был дьяконом, отец дьякона по имени Елисей.

Но вернемся снова к оставленному рассказу о подвиге преподобного Сергия, он без лености братии как купленный раб служил: и дрова для всех колол, и толок зерно, и хлеб пек, и еду варил, обувь и одежду шил, и воду в двух ведрах на своих плечах в гору носил и каждому у кельи ставил.

Долго принуждала его братия стать игуменом. И он наконец внял их мольбам.

И он наконец внял их мольбам.

Не по своей воле Сергий игуменство получил, но от Бога поручено было ему начальство. Он не стремился к этому, не вырывал сана у кого-нибудь, посулов не сулил за это, платы не давал, как делают некоторые честолюбцы, вырывающие все друг у друга. И пришел преподобный Сергий в свой монастырь, в обитель святой Троицы.

И начал блаженный учить братию. Многие люди из различных городов и мест пришли к Сергию и жили с ним. Понемногу монастырь увеличивался, братья умножались, кельи строились.

Преподобный Сергий труды свои все более умножал, старался быть учителем и исполнителем: и на работу раньше всех шел, и на церковном пении раньше всех был, и на службе никогда к стене не прислонялся.

Такой был обычай у блаженного сначала: после повечерия позднего или совсем глубоким вечером, когда уже наступала ночь, особенно же в темные и долгие ночи, завершив молитву в келье своей, выходил он из нее после молитвы, чтобы обойти все кельи монахов. Сергий заботился о братии своей, не только о теле их думал, но и о душах их пекся, желая узнать жизнь каждого из них и стремление к Богу. Если слышал он, что кто-то молится, или поклоны совершает, или работой своей в безмолвии с молитвой занимается, или святые книги читает, или о грехах своих плачется и сетует, за этих монахов он радовался, и Бога благодарил, и молился за них Богу, чтобы они до конца довели добрые свои начинания. «Претерпевший, – сказано, – до конца – спасется».

Если слышал он, что кто-то молится, или поклоны совершает, или работой своей в безмолвии с молитвой занимается, или святые книги читает, или о грехах своих плачется и сетует, за этих монахов он радовался, и Бога благодарил, и молился за них Богу, чтобы они до конца довели добрые свои начинания. «Претерпевший, – сказано, – до конца – спасется».

Если же Сергий слышал, что кто-то беседует, собравшись вдвоем или втроем, или смеется – негодовал он об этом, и, не терпя такого дела, рукой своей ударял в дверь или в окошко стучал и отходил. Таким образом он давал знать им о своем приходе и посещении и невидимым посещением праздные беседы их пресекал.

Прошло много лет, я думаю, больше пятнадцати. Во время княжения князя великого Ивана начали приходить сюда христиане, и понравилось им здесь жить. Начали по обе стороны места этого селиться, и построили села, и засеяли поля. Начали они часто посещать монастырь, принося различные нужные вещи. А была заповедь у преподобного игумена для братьев: не просить у мирян нужного для пропитания, но сидеть терпеливо в монастыре и ждать милости от Бога.

Устанавливается в обители общежительство. И распределяет блаженный пастырь братию по службам: одного ставит келарем, а других в поварню для печения хлеба, еще одного назначает немощным служить со всяческим прилежанием. Все это чудесный тот человек хорошо устроил. Повелел он твердо следовать заповеди святых отцов: ничем собственным не владеть никому, ничто своим не называть, но все общим считать; и прочие должности все на удивление хорошо устроил благоразумный отец. Но это рассказ о делах его, а в житии много распространяться об этом не следует. Поэтому мы здесь рассказ сократим, а к прежнему повествованию возвратимся. Так как все это чудесный отец хорошо устроил, число учеников умножалось. И чем больше их становилось, тем больше вкладов приносили ценных; и насколько в обители вклады умножались, настолько страннолюбие увеличивалось. И никто из бедных, в обитель приходивших, с пустыми руками не уходил. Никогда блаженный не прекращал благотворительность и служителям в обители наказал нищим и странникам давать приют и помогать нуждающимся, говоря так: «Если эту мою заповедь будете хранить безропотно, воздаяние от Господа получите; и после ухода моего из жизни этой обитель моя эта весьма разрастется, и долгие годы нерушимой будет стоять по благодати Христа». Так была рука его раскрыта для нуждающихся, как река полноводная с тихим течением. И если кто-нибудь оказывался в монастыре в зимнее время, когда морозы суровые стоят или же снег сильным ветром заметается, так что нельзя из кельи выйти, какое бы время он ни оставался здесь из-за такого ненастья, – все нужное в обители получал. Странники же и нищие, а из них особенно больные, многие дни жили в полном покое и пищу, сколько кому нужно было, в изобилии получали согласно наказу святого старца; и до сих пор все так сохраняется. А поскольку дороги здесь из многих мест проходили, то князья, и воеводы, и воины бесчисленные – все получали нужную им достаточную искреннюю помощь, как из источников неисчерпаемых, и, в путь отправляясь, необходимую пищу и питье достаточное получали. Все это служащие в обители святого всем с радостью подавали в изобилии. Так люди знали в точности, где все необходимое находится в храмах, пища и питье, а где хлеб и варения, и это все умножалось из-за благодати Христа и чудесного его угодника святого Сергия.

Так была рука его раскрыта для нуждающихся, как река полноводная с тихим течением. И если кто-нибудь оказывался в монастыре в зимнее время, когда морозы суровые стоят или же снег сильным ветром заметается, так что нельзя из кельи выйти, какое бы время он ни оставался здесь из-за такого ненастья, – все нужное в обители получал. Странники же и нищие, а из них особенно больные, многие дни жили в полном покое и пищу, сколько кому нужно было, в изобилии получали согласно наказу святого старца; и до сих пор все так сохраняется. А поскольку дороги здесь из многих мест проходили, то князья, и воеводы, и воины бесчисленные – все получали нужную им достаточную искреннюю помощь, как из источников неисчерпаемых, и, в путь отправляясь, необходимую пищу и питье достаточное получали. Все это служащие в обители святого всем с радостью подавали в изобилии. Так люди знали в точности, где все необходимое находится в храмах, пища и питье, а где хлеб и варения, и это все умножалось из-за благодати Христа и чудесного его угодника святого Сергия.

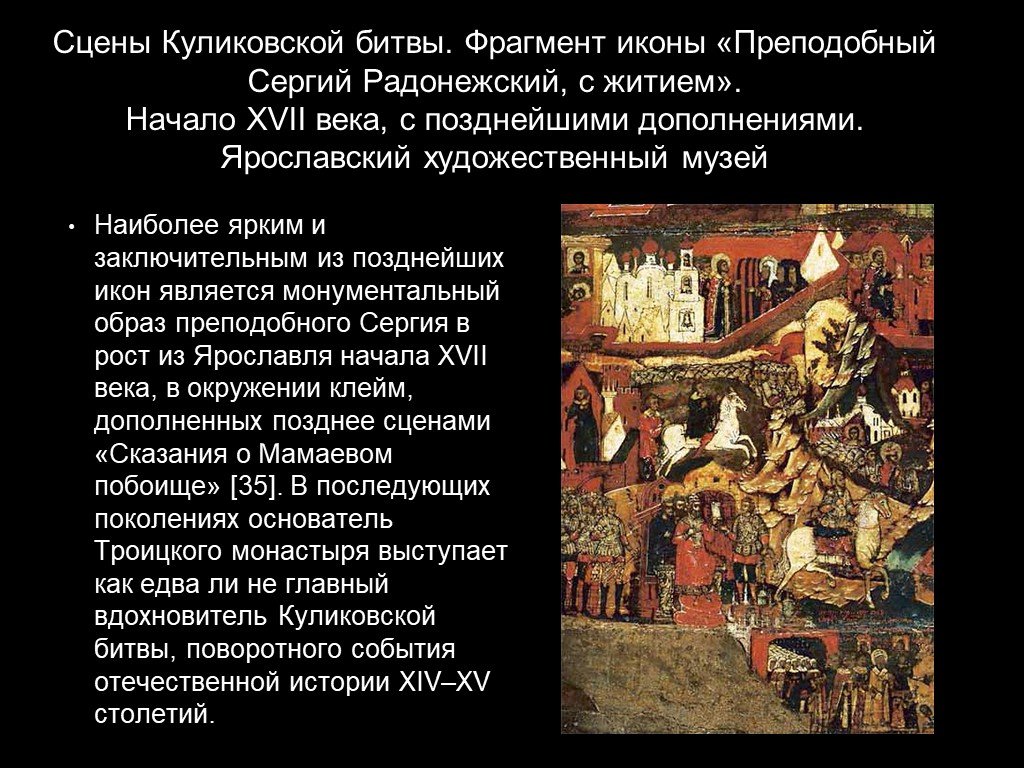

Известно стало, что Божиим попущением за грехи наши ордынский князь Мамай собрал силу великую, всю орду безбожных татар, и идет на Русскую землю; и были все люди страхом великим охвачены. Князем же великим, скипетр Русской земли державшим, был тоща прославленный и непобедимый великий Дмитрий. Он пришел к святому Сергию, потому что великую веру имел в старца, и спросил его, прикажет ли святой ему против безбожных выступить: ведь он знал, что Сергий – муж добродетельный и даром пророческим обладает. Святой же, когда услышал об этом от великого князя, благословил его, молитвой вооружил и сказал: «Следует тебе, господин, заботиться о порученном тебе Богом славном христианском стаде. Иди против безбожных, и если Бог поможет тебе, ты победишь и невредимым в свое отечество с великой честью вернешься». Великий же князь ответил: «Если мне Бог поможет, отче, поставлю монастырь в честь пречистой Богоматери». И, сказав это и получив благословение, ушел из монастыря и быстро отправился в путь.

Собрав всех воинов своих, выступил он против безбожных татар; увидев же войско татарское весьма многочисленное, они остановились в сомнении, страхом многие из них охвачены были, размышляя, что же делать. И вот внезапно в это время появился гонец с посланием от святого, гласящим: «Без всякого сомнения, господин, смело вступай в бой со свирепостью их, нисколько не устрашаясь, – обязательно поможет тебе Бог». Тогда князь великий Дмитрий и все войско его, от этого послания великой решимости исполнившись, пошли против поганых, и промолвил князь: «Боже великий, сотворивший небо и землю! Помощником мне будь в битве с противниками святого твоего имени». Так началось сражение, и многие пали, но помог Бог великому победоносному Дмитрию, и побеждены были поганые татары, и полному разгрому подверглись: ведь видели окаянные против себя посланный Богом гнев и Божье негодование, и все обратились в бегство. Крестоносная хоругвь долго гнала врагов. Великий князь Дмитрий, славную победу одержав, пришел к Сергию, благодарность принеся за добрый совет. Бога славил и вклад большой в монастырь дал.

Бога славил и вклад большой в монастырь дал.

Сергий, видя, что он уже к Богу отходит, чтобы природе отдать долг, дух же Иисусу передать, призывает братство и беседу повел подобающую, и, молитву совершив, душу Господу предал в год 6900 (1392) месяца сентября в 25-й день.

1392 – Смерть Сергия Радонежского

1392 – Смерть Сергия Радонежского Ко времени Ивана II относится и важное событие в духовной жизни Руси – основание Троице-Сергиева монастыря, величайшей национальной святыни России. Монастырь заложил монах Сергий (в миру Варфоломей) родом из городка Радонеж. Толчком к

Благословение святого Сергия Радонежского

Благословение святого Сергия Радонежского

Мамай впал в ярость, увидев остатки своего войска, бежавшего от реки Вожи. Хотел он немедленно идти на Москву, разорить, сжечь дотла каждое русское селение. Только не осталось у него такой рати, чтоб выступить в поход. Поэтому он

Хотел он немедленно идти на Москву, разорить, сжечь дотла каждое русское селение. Только не осталось у него такой рати, чтоб выступить в поход. Поэтому он

Функция Сергия Радонежского

Функция Сергия Радонежского Идеологическая функция Пересвета – в победном единстве русской идеи и православия. Роль Осляби при нем подобна контрагайке – подкрепляет: что Пересвет не одинок, что за ним встанет второй инок и богатырь, благословленный святым Сергием

По заветам Радонежского

По заветам Радонежского Как пишет А.Косоруков в книге «Строитель вечного пути России Сергий Радонежский» (Москва, «Беловодье», 2004 г.), краеугольным камнем обители служила Троица, воплощенная в добре, духовности и созидании. Для Сергия Радонежского был основой

57. Известный изобретатель пороха — Бертольд Шварц — это отражение на страницах западно-европейских летописей Святого Сергия Радонежского, придумавшего пушки

57. Известный изобретатель пороха — Бертольд Шварц — это отражение на страницах западно-европейских летописей Святого Сергия Радонежского, придумавшего пушки

Сергий Радонежский и Куликовская битва.В книге «Крещение Руси» мы показали, что в Куликовской битве 1380 года

Известный изобретатель пороха — Бертольд Шварц — это отражение на страницах западно-европейских летописей Святого Сергия Радонежского, придумавшего пушки

Сергий Радонежский и Куликовская битва.В книге «Крещение Руси» мы показали, что в Куликовской битве 1380 года

Колокола обители Сергия Радонежского

Колокола обители Сергия Радонежского «В Святых воротах сумрак и холодок, а дальше — слепит от света: за колокольней солнце, глядит в пролет, и виден черный огромный колокол, будто висит на солнце. От благовеста-гула дрожит земля. Я вижу церкви — белые, голубые, розовые — на

Житие Сергия Радонежского

Житие Сергия Радонежского Данное произведение мы решили вспомнить лишь в связи с тем, что в нем имеется описание встречи Дмитрия Донского и Сергия Радонежского накануне Куликовской битвы. Приведенное описание представляет для нас несомненный интерес, прежде всего

1345 Начало духовного подвига Сергия Радонежского

1345 Начало духовного подвига Сергия Радонежского

Около 1345 г. был основан Троице-Сергиев монастырь – величайшая национальная святыня России. Монастырь заложил монах Сергий (в миру Варфоломей, родом из городка Радонеж). Толчком к началу праведной жизни отрока Варфоломея

был основан Троице-Сергиев монастырь – величайшая национальная святыня России. Монастырь заложил монах Сергий (в миру Варфоломей, родом из городка Радонеж). Толчком к началу праведной жизни отрока Варфоломея

Идеология Сергия

Идеология Сергия Особый нравственный климат создавался там, где находился Сергий: «Он был первым тем, что был всем слуга», — отмечали историки русской церкви. Он умел делать многое: рубить лес, строить дома, пахать землю, сеять рожь, печь хлеб, шить одежду… Главными

По стопам Сергия Радонежского

По стопам Сергия Радонежского Но это, так сказать, сугубо рациональный, рассудочный взгляд на православный социализм. Сегодня совершенно недостаточный. Давайте поднимемся на уровень выше, в мир идей и святынь. Ибо без них сейчас — никуда.Попутно сделаю важное дополнение:

Церковь Святого преподобного Сергия Радонежского

Церковь Святого преподобного Сергия Радонежского

В 1951 г. в берлинском районе Карлсхорст (Karlshorst), на Вильденштайнерштрассе (Wildensteinerstrasse, 10), была освящена приходская крестовая церковь Святого преподобного Сергия Радонежского для христиан православного вероисповедания,

в берлинском районе Карлсхорст (Karlshorst), на Вильденштайнерштрассе (Wildensteinerstrasse, 10), была освящена приходская крестовая церковь Святого преподобного Сергия Радонежского для христиан православного вероисповедания,

Тройные повторы в Житии Сергия Радонежского

Тройные повторы в Житии Сергия Радонежского Значение повторов в Житии Сергия Радонежского неоднократно отмечалось исследователями. Так, В. В. Колесов отметил, что в качестве индивидуального стилистического приема в Житии используется «увеличение объема синтагм» до

94. ПОСЛАНИЕ ОТ ИГУМЕНА СЕРГИЯ.

94.

ПОСЛАНИЕ ОТ ИГУМЕНА СЕРГИЯ.

СИЕ ЕМУ ГЛАГОЛЮЩУ, се принесено послание к нему от Преподобнаго Сергия Игумена, в нем же бе писано сице: «Великому Князю Димитрию Ивановичу и всем Князем Российским и всему православному воинству мир и благословение». Еще же посланник даде

Еще же посланник даде

Глава 3. Дипломатическая миссия преп. Сергия Радонежского и «мир вечныи» 1385-1386

Глава 3. Дипломатическая миссия преп. Сергия Радонежского и «мир вечныи» 1385-1386 В общественном сознании, в научно-исследовательской традиции имя преп. Сергия Радонежского неразрывно связано со сражениенм на Дону 8 сентября 1380 г, освободительной борьбой против ига Орды,

Сергия капустяника

Сергия капустяника 8 октября (25 сентября по старому календарю) – день святого Сергия. В этот день секли капусту на зиму, пекли пироги с капустой, блины на капустном листе. По народным приметам, на Сергия начинается

Музеи Московского Кремля: — Обитель преподобного Сергия Радонежского

Обитель преподобного Сергия Радонежского

- jpg» data-sub-html=»<h5>Hagiographical icon of St. Sergius of Radonezh</h5><p><p>Moscow, the late XVth — early XVIth centuries.<br />Wood, linen cloth «<em>pavoloka»,</em> gesso ground, egg tempera</p></p>»> Житийная икона преподобного Сергия Радонежского

Москва, конец XV — начало XVI вв.

Дерево, льняное полотно « паволока», левкас, яичная темпера - Икона в раме «Явление Богородицы святому Савве Сторожевскому»

Москва, XVIII век (?).

Дерево, левкас, ткань, серебро; темпера, репуссе, золочение - Sergius of Radonezh, St. Tsarevich Dmitry and St. Elizabeth»</h5><p><p>Russia, the XIXth — early ХХth centuries.<br />Wood, gesso ground, oil painting</p></p>»> Икона «Св. Сергий Радонежский, св. царевич Дмитрий и св. Елизавета»

Россия, XIX — начало ХХ вв.

Дерево, левкас, живопись маслом Житийная икона Преподобный Сергий Радонежский. Деталь

Икона «Явление Богородицы святому Савве Сторожевскому». Деталь

PrevNext

14 мая – 13 октября , 13, 2014Москва, Государственный Исторический музей

- Организаторы:

- Государственный Исторический музей, Музеи Московского Кремля

Музеи Московского Кремля принимают участие в выставочном проекте Государственного Исторического музея, посвященном памяти 700-летие преподобного Сергия Радонежского — одного из самых почитаемых святых Русской Православной Церкви, выдающегося духовного деятеля и монашеского реформатора России.

Трудно представить значение вклада этого замечательного деятеля в духовную жизнь Русской Церкви и культуры. Именно он основал Троицкую Лавру — монастырь в городе Сергиев Посад, ставший духовным и культурным центром русских земель. Благословив великого князя Дмитрия Донского на борьбу с татарами в знаменной Куликовской битве, преподобный Сергий стал идейным инициатором политики собирания Руси в единство под руководством Москвы, а значит — укрепления Русского государства. В царствование святителя Дмитрия Донского его ученики стали распространять его учение по средней и северной Руси. Они сумели намеренно поселиться в самых труднодоступных местах и основали несколько монастырей, особенно выделяются Борисоглебский, Ферапонтов, Кирилло-Белозерский и Высоцкий монастыри.

В состав экспозиции Государственного Исторического музея входят рукописи, печатные книги, иконы, лубочные лубки, гравюры, портреты, исторические документы, церковная утварь, шедевры декоративно-прикладного искусства. Три иконы высокой художественной ценности предоставлены Музеями Московского Кремля.

Три иконы высокой художественной ценности предоставлены Музеями Московского Кремля.

up

Путеводитель по Сергиеву Посаду и Свято-Троицкой Сергиевой Лавре

Автор Юлия Титова

Направления, Россия, Сергиев Посад

26 июля 2016 г.

1 комментарий

просмотров 3,451

Цель MeetnGreetMe — помочь вам открыть для себя новые направления, узнать о культурных различиях и узнать мельчайшие подробности о стране, которую вы планируете посетить. С помощью наших местных MeetnGreeters мы помогаем путешественникам со всего мира получить персональные услуги консьержа и обрести душевное спокойствие, когда они находятся за границей, позволяя им путешествовать безопасно и беззаботно. Ранее мы приносили вам наш инсайдерский путеводитель по Москве и несколько интересных фактов о том, что делать в Милане, Италия, теперь давайте переместимся немного дальше на северо-восток..

Изучение истории, менталитета и духа России невозможно без знакомства с традициями и историей Русской Православной Церкви. Русская история, начиная с XIV века и до наших дней, всегда была тесно связана со Святой Троицей. Сергиева Лавра и ее жизнь. Монастырь находится в городе Сергиев Посад примерно в 70 км к северо-востоку от Москвы. Сам город является частью знаменитого Золотого кольца России, включающего самые известные места, сыгравшие значительную роль в истории Русской Православной Церкви.

Русская история, начиная с XIV века и до наших дней, всегда была тесно связана со Святой Троицей. Сергиева Лавра и ее жизнь. Монастырь находится в городе Сергиев Посад примерно в 70 км к северо-востоку от Москвы. Сам город является частью знаменитого Золотого кольца России, включающего самые известные места, сыгравшие значительную роль в истории Русской Православной Церкви.

Собор Святой Троицы. Сергиева лавра была внесена в Список всемирного наследия ООН в 1993 году. В настоящее время в ней проживает более 300 монахов. Вы можете узнать их с первого взгляда, когда они проходят мимо. У них черные рясы, скуфьи и кресты на шее. Тип одежды варьируется и зависит от монашеского чина. Монахи ходят медленно, тихо говорят и имеют мудрое и доброе выражение лица. Монахи со всего православного мира съезжаются в Свято-Троицкий монастырь. Сергиева Лавра, чтобы увидеть и помолиться нетленным мощам преподобного Сергия. Так вы сможете увидеть всевозможных монахов в черно-серых одеждах, поговорить с ними и задать интересующие вас вопросы.

Как добраться до Сергиева Посада из Москвы:

1) Можно доехать до Ярославского вокзала и сесть на поезд до Сергиева Посада или Александрова (не беспокойтесь, он останавливается и в Сергиевом Посаде). Если вам посчастливится сесть на скорый поезд, вы доберетесь до места назначения примерно за 1 час. Обычно дорога до Сергиева Посада из Москвы занимает 1,5 часа.

2) Также можно сесть на автобус от метро ВДНХ.

Интересные факты о преподобном Сергии

Преподобный Сергий Радонежский – основатель Свято-Троицкого монастыря. Сергиевой Лавры, одного из самых почитаемых святых и духовных лидеров Русской Православной Церкви. Считается, что он заложил основу современного Свято-Троицкого собора. Сергиевой Лавры в 1337 году, когда он построил деревянную церковь в честь Святой Троицы. В дальнейшем он стал образцом для подражания для многих православных, и монахи со всех уголков России приезжали посмотреть на него и приобщиться к его образу жизни. На протяжении всей своей жизни преподобный Сергий Радонежский играл важную роль как в жизни Русской Православной Церкви, так и стал надежным советником русских царей и руководителей.

На протяжении всей своей жизни преподобный Сергий Радонежский играл важную роль как в жизни Русской Православной Церкви, так и стал надежным советником русских царей и руководителей.

Вот несколько интересных фактов из жизни преподобного Сергия:

1) Несмотря на то, что преподобный Сергий Радонежский родился в семье зажиточных бояр, он не был избалованным мальчиком. Он сам ухаживал за лошадьми и другими домашними животными, помогал по дому и не боялся выполнять рутинную грязную работу. После смерти родителей он решил переселиться в уединенное место и вести подвижническую жизнь. Так он построил храм в диком лесу и начал свою святую жизнь.

2) Дмитрий Донской получил свое благословение перед сигналом Битва на Куликовом поле с татарами и союзными войсками. Преподобный Сергий предсказал победу русского войска и послал на помощь двух своих сильнейших иноков Пересвета и Ослябля. Битва началась с поединка двух силачей: русского монаха Пересвета и монголо-татарского витязя Челубея. Оба воина ударили друг друга тяжелыми копьями и упали замертво на месте. Эта битва стала решающей в истории России.

Оба воина ударили друг друга тяжелыми копьями и упали замертво на месте. Эта битва стала решающей в истории России.

3) Легенда гласит, что когда преподобный Сергий Радонежский был молодым монахом в одиночестве в лесу, он подружился с диким медведем. Однажды во время молитвы преподобный Сергий услышал около своей церкви рев дикого медведя. Он взял кусок хлеба и дал его медведю в качестве угощения. С тех пор они подружились и дикий зверь пришел к святому.

Что посмотреть в Свято-Троицком районе. Сергиевская Лавра

По приходу в Троице-Св. Сергиева Лавра вы можете заказать экскурсию. Есть много гидов, говорящих на разных языках, и они будут рады провести туристов по святому месту. Цены зависят от типа экскурсии и включенных мест и варьируются от 1500 до 8000 рублей на человека (ориентировочно от 20 до 110 евро).

Весь архитектурный ансамбль включает более 50 зданий и сооружений, датируемых 14-18 веками.

Троицкий собор

Главный и старейший собор лавры (1422 г. ). Там люди могут увидеть и помолиться нетленным мощам преподобного Сергия. Считается, что мощи святы и чудотворны, исцеляют, обновляют и наполняют людей силой и верой. В соборе не проводят литургии и службы. Обычно перед Троицким собором выстраивается длинная очередь людей, ожидающих своей очереди, чтобы увидеть мощи.

). Там люди могут увидеть и помолиться нетленным мощам преподобного Сергия. Считается, что мощи святы и чудотворны, исцеляют, обновляют и наполняют людей силой и верой. В соборе не проводят литургии и службы. Обычно перед Троицким собором выстраивается длинная очередь людей, ожидающих своей очереди, чтобы увидеть мощи.

Успенский собор

Шестистолпный Успенский собор был построен Иваном IV Грозным в 1559 году как копия Успенского собора Московского Кремля. Однако он гораздо больше и величественнее московского. На возведение и украшение собора ушло почти 30 лет. В склепе здесь находятся захоронения Бориса Годунова и его семьи. Здесь обычно проходят все службы и литургии.

Часовня у колодца

Колокольня в стиле барокко с чудотворным источником с холодной святой водой. Легенда гласит, что преподобный Сергий молил Бога, чтобы на территории лавры был родник, и так он там появился. Эту башню строили 30 лет. Летом можно набрать святой воды и во дворе перед часовней.

Что попробовать в Свято-Троицкая-Св. Сергиева Лавра :

Монахи всегда все готовили сами, поэтому для разных блюд создавали свои рецепты. В Лавре обязательно попробуйте монастырскую выпечку. Это пальчики оближешь и органично. И обязательно пейте монастырский квас. Это типичный русский напиток из пшеницы.

Напоследок несколько интересных и любопытных фактов о проведении на территории Свято-Троицкая-Св. Сергиевская Лавра

1) Дамы должны носить длинную юбку и платок, чтобы продемонстрировать свою скромность и уважение к Богу.

2) Когда вы получаете святую воду, никогда не выливайте ее из бутылки. Это считается неуважением, потому что чудотворная вода всегда считается чистой и свежей.

3) Когда русские православные люди хотят, чтобы монахи молились за их родных и любимых, они пишут их имена на бумажках в соборах. Считается, что когда монахи молятся Богу, их молитвы звучат громче и сильнее и обязательно будут услышаны Богом.