Глава 11. Революционная идеология. «Отречемся от старого мира!» Самоубийство Европы и России

Глава 11. Революционная идеология

Мы все взорвем, мы все разрушим,

Мы все с лица земли сотрем!

Мы солнце старое потушим,

Мы солнце новое зажжем!

Марш разрушителей, он же Интернационал

Хроника событий

Все XIX столетие прошло в Европе под знаком Французской революции 1789–1793 гг. Сам этот век — эпоха сплошных революций. Судите сами:

1808–1814 гг. — революция в Испании.

1820–1823 гг. — опять Испания.

1810–1826 гг. — серия революций и национально-освободительных войн по всей Латинской Америке. После этих событий на месте Испанской империи и возникли (и немедленно принялись воевать друг с другом) современные государства.

Тропические острова оставались сонным царством до конца XIX в., но с 1895 г. началось революционное движение на Кубе, с 1896-го — на Филиппинах.

1820–1821 гг. — революция в Италии, в Королевстве обеих Сицилий.

1821 г. — опять в Италии, в Пьемонте.

В 1831 г. — в Центральной Италии.

1830 г. — революционный взрыв во Франции.

1834–1843 гг. — опять революция в Испании.

1843 — революция и гражданская война в Исландии.

В 1848–1849 гг. прокатилось по всей Европе. В июле 1848 г. — во Франции, где за три дня боев в самом Париже успели наделать много чего, а трупы считали на десятки тысяч.

В 1848–1849 гг. восстания, аграрные беспорядки, митинги, революции прокатились по всей Германии. Началось на западе и юго-западе, а к концу 1848 г. докатилось до Берлина.

В 1848–1849 гг. революции прошли почти во всех областях империи Габсбургов — в самой Австрии, в Венгрии, в Милане, Галиции, Воеводине, Хорватии.

В тех же 1848–1849 гг. революции разразились во всех государствах Италии.

В 1848 г. в Ирландии началось национально-освободительное восстание, свирепо подавленное британскими войсками. С этого времени и до обретения в 1919 г. независимости в Ирландии фактически не прекращалось состояние гражданской войны.

1856–1858 гг. — четвертая революция и гражданская война в Испании.

1858–1860 гг. — новая революция в Италии, охватившая всю страну, от Сицилии до Альп. После походов Джузеппе Гарибальди страна оказалась, наконец, освобождена от Австрийского господства и объединена. И тут же на юге Италии вспыхнула крестьянская война 1860–1861 гг., подавленная с поистине устрашающей жестокостью.

1871 г. — новая революция во Франции, трехмесячная Парижская коммуна.

К концу XIX в. вроде попритихло, но в начале XX столетия снова — рост стачечного движения, разгон войсками и полицией демонстраций и митингов, активизация национально-освободительного движения в Ирландии, в Австро-Венгрии, на Балканах, в Испании.

В Британии было как будто спокойнее, чем в других местах… Действительно — за весь XIX в. ни одной революции! Но и в здесь в 1819 г. войска подавили митинг в пользу избирательной реформы. В 1830-м толпа громила дома противников реформы, полиция не справлялась с поддержанием порядка, против демонстрантов не раз бросали войска.

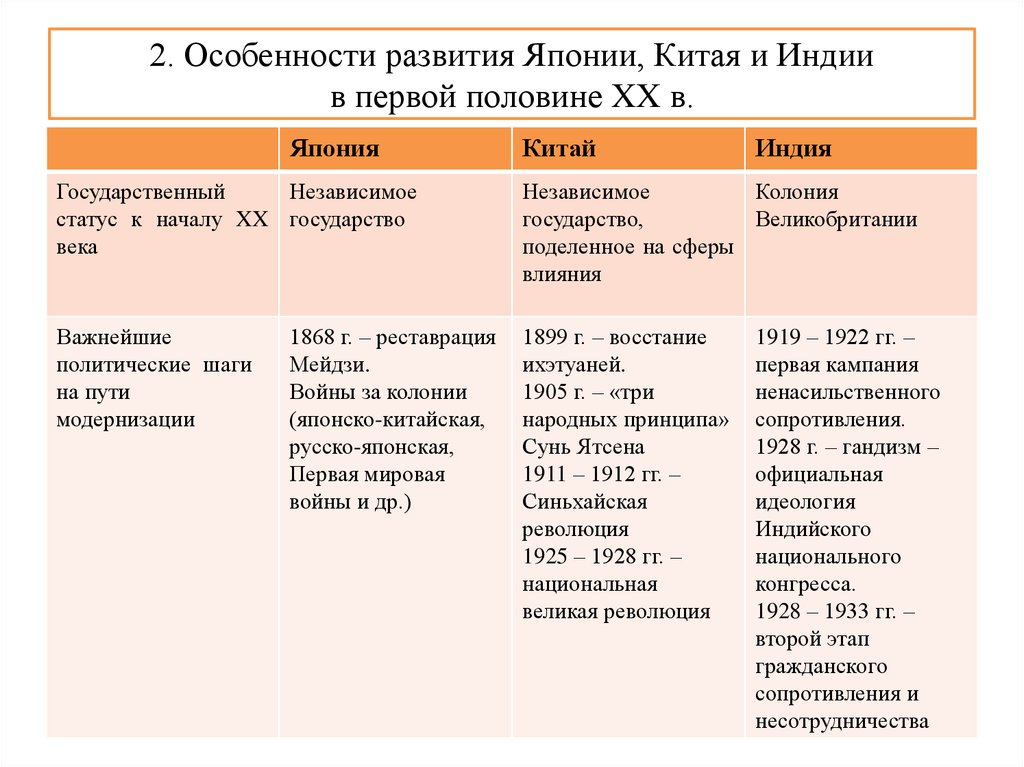

С 1871 г. по начало XX в. было сравнительно спокойно. Только в далекой Японии прошла Революция Мейдзи 1866–1871 гг., да в Латинской Америке все время стреляли. Перманентная революция, национальный вид спорта такой.

А потом грянуло: в России в 1905–1907 гг., в Турции — в 1907-м, в Иране — в 1908-м, в Китае — в 1911 м. Полное впечатление, будто в Европе с революциями почти покончили. А в начале XX в. пошла новая волна революций на периферии Европы и в странах неевропейских. Причем революции были трех разных типов.

Что такое революция?

Революция — это насильственное решение вопроса о власти, свержение старой и установление новой. Вот только цели рвущихся к власти могут быть самыми разными.

Марксисты уверяли, что при революции старый общественный строй — всегда реакционный. В государстве же созрел новый, который власть не желает признавать и учитывать. Чтобы двигаться дальше, нужно изменить законы — правила игры, по которым государство живет. Если власть отказывается это сделать сама, созревает революционная ситуация. Подобру правящий класс отдавать власть не хочет, и потому надо захватить ее силой. В таком государстве возник новый общественный класс, который уже имеет влияние, и распоряжается собственностью. Но власть его не признает, и этот слой не может придти к власти законным путем, чтобы изменить общественный строй, заменить реакционные правила игры прогрессивными.

Если власть отказывается это сделать сама, созревает революционная ситуация. Подобру правящий класс отдавать власть не хочет, и потому надо захватить ее силой. В таком государстве возник новый общественный класс, который уже имеет влияние, и распоряжается собственностью. Но власть его не признает, и этот слой не может придти к власти законным путем, чтобы изменить общественный строй, заменить реакционные правила игры прогрессивными.

Скажем сразу — не марксисты это все придумали. Таково было мнение всей или почти всей европейской интеллигенции. Новое — хорошо, старое — плохо. Революция — нечто увлекательное, романтичное и полезное.

Столкнувшись со мрачными и грязными реалиями, большая часть русской интеллигенции уже в мае 1917 г. искренне пришла к выводу: революция идет какая-то ненастоящая. «Правильная революция» — это весело, романтично и способствует невероятному прогрессу. А тут все «почему-то» оборачивалось пьяной расхристанной матросней, лужами крови и трупами на улицах, самогоном и чудовищной грубостью. Без видимого результата.

Без видимого результата.

Но эти «разочарования» еще независимы от целей революции. Смена реакционного строя прогрессивным всегда сопровождается развалом городского хозяйства, а соответственно — кострами на улицах, падением порядка, пьяной расхристанной сволочью с винтовками в давно не мытых лапах, развалом экономики, голодом и холодом.

Но самое главное — даже ценой одичания и жестокости, насилия и смертей далеко не всегда удается сделать хоть что-то «прогрессивное».

По крайней мере в двух случаях революция исходно делается вовсе не для смены «реакционного» строя «прогрессивным».

Иногда революция ведется совершенно не для того, чтобы сменить экономический и общественный строй. Ее цель — привести к власти представителей другой нации. Национальная революция. Венгерская революция 1848 года вовсе не собирались заменять феодализм капитализмом, а лишь хотели создать свое независимое государство, в котором «титульными» были бы венгерский язык и культура. Венгры почти добились своего, отделились от Австрийской империи — и тут же начали воевать со словаками и поляками, чтобы не дать им совершить собственные национальные революции и отделиться от Венгрии.

Итальянские «карбонарии» тоже стремились создать единое Итальянское государство. Сицилийцев и корсиканцев из этого государства они не отпускали, а политический строй в стране остался самый что ни на есть «реакционный».

Уже в XX в. Ирландия отделилась от Британской империи. И — осталась диковатым «реакционным» государством, где пережитки феодализма были намного сильнее, чем в Англии.

Второй случай — когда революционеры захватывают власть вовсе не затем, чтобы творить шаги прогресса. И даже вообще не из каких-то экономических или рационально-политических соображений. А лишь для того, чтобы воплотить в жизнь утопию.

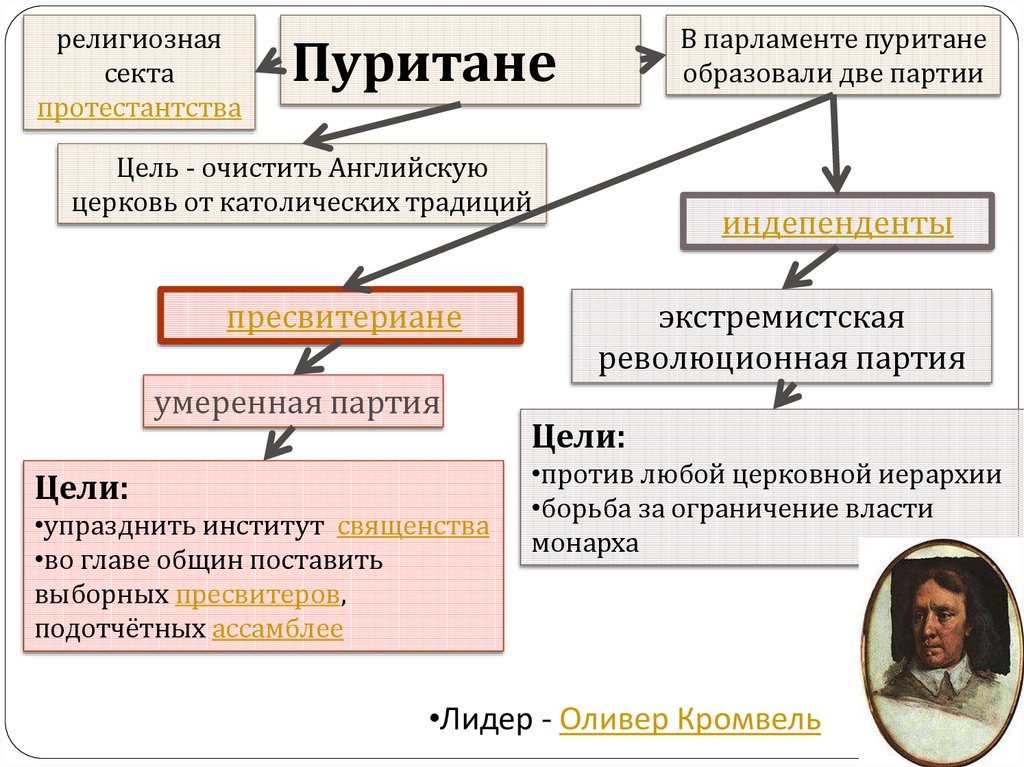

Много утопического было уже в Английской революции 1649 г. Проходила она под религиозными лозунгами, и встречались среди них весьма причудливые. Например, адамиты. Адам ведь, «как известно», ходил голый, никакой собственности не имел и не работал, а Господь Бог его питал. Поэтому адамиты самым натуральным образом носились по Англии голыми, не имели домов, собственности и работы.

Во Французской революции 1789–1794 гг. утописты быстро оттеснили прагматиков и начали строить свою утопию: райскую жизнь без денег и торговли, аристократии и христианства, создав новый календарь и попытавшись начать историю с чистого листа.

Например, были такие «бешеные». Тоже немало, несколько тысяч активных фанатиков. Они пользовались довольно большой популярностью, некоторые восстания 1793 г. организованы именно ими. Программы «бешеных» различны, но если не вникать в детали, очень просты: деньги отменить, а всю собственность — поровну. Работал ты или нет — неважно, главное — поровну. Землю тоже, по едокам или по числу рабочих рук.

На примере и этого, и множества других подобных случаев хорошо видно, как захватившие власть революционеры навязывают свою утопию всему остальному населению страны.

Итак, революции могут быть по крайней мере трех типов:

• социальными,

• национальными и

• утопическими.

В начале XX в. между этими типами революций почти не делали различий. Отношение к любой было приподнято-романтическим. Примерно как к паровозу или поискам истоков Нила.

Идеологи старые и новые

В начале XX в. либеральная утопия идет на спад. Консервативная — еще больше. Расистская еще держится, но активность ей придает только причудливое соединение с идеями социализма и коммунизма. Технократическая идеология на подъеме, но тоже все чаще объединяется с социалистами и революционерами всех мастей.

Революционная идеология тоже живехонька, и тоже все сближается с самыми модными, самыми «передовыми» революционными идеологиями: социалистической, коммунистической, анархической.

Идеологии XIX в. с разных сторон и по-разному, но помогали строить здание цивилизации.

Эти три идеологии XX в. цивилизацию отрицали. Они считали необходимым цивилизацию уничтожить, а на ее месте создать нечто совершенно новое, не имеющее корней в прошлом. События развивались так, что они действительно чуть не добились своего. Во имя чего? Это придется рассмотреть как можно подробнее.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Глава III РЕВОЛЮЦИОННАЯ РОССИЯ: 1917 – 1921 ГГ

Глава III РЕВОЛЮЦИОННАЯ РОССИЯ: 1917 – 1921 ГГ Новый, 1917-й год Россия встречала с тревогой в ожидании новых бед и потрясений. Жестокая, кровопролитная война лишь разгоралась, и ей не было видно конца. На Восточном фронте она охватывала все новые и новые территории Российской

Глава вторая РЕВОЛЮЦИОННАЯ РОССИЯ: 1917 – 1921 гг

Глава вторая

РЕВОЛЮЦИОННАЯ РОССИЯ: 1917 – 1921 гг

Первая мировая война втянула в бессмысленную бойню миллионы людей. Казалось, покончить с катастрофой такого масштаба можно только радикально изменив все существующие отношения: общественные, политические, экономические.

Казалось, покончить с катастрофой такого масштаба можно только радикально изменив все существующие отношения: общественные, политические, экономические.

Глава 11. Истоки революции. Первая революционная ситуация

Глава 11. Истоки революции. Первая революционная ситуация Где начался исторический перелом, ознаменовавший развал Российской империи? Какие движущие силы вели страну к революциям 1917 года, какой идеологии придерживались революционеры, какова была их поддержка в обществе?

Глава 9. Националистическая идеология

Глава 9. Националистическая идеология Достоин вечного проклятия всякий, кто не испытывает величайшего почтения к своим родителям. Типично фашистская фраза, из тестов на определение «авторитарной личности» Французская революция выдвинула идею суверенитета нации. Эта

Глава 10.

Технократическая идеология

Технократическая идеологияГлава 10. Технократическая идеология Я не говорю, что это возможно, я только говорю, что это существует. Чарлз Рис, ученый XIX века В ожидании переменВ начале XX века люди цивилизованного мира ждали перемен — в лучшую или в худшую сторону, но грандиозных и

Глава V. СОЮЗНИЧЕСКАЯ ВОЙНА. РЕВОЛЮЦИОННАЯ ПОПЫТКА СУЛЬПИЦИЯ.

Глава V. СОЮЗНИЧЕСКАЯ ВОЙНА. РЕВОЛЮЦИОННАЯ ПОПЫТКА СУЛЬПИЦИЯ. Настроение союзников, их стремление к правам полного гражданства. Восстание союзников. Первые их успехи. Закон Луция Цезаря и замирение восставших. Предложения Сульпиция. Попытка Сульпиция устранить Суллу.

Глава пятнадцатая. Революционная ситуация.

Глава пятнадцатая. Революционная ситуация.

Революции не может быть. Потому что наша революция была последней. Евгений Замятин, «Мы»

Когда популярный герой русских сказок Иванушка попадал в трудное положение, терпел неудачу, приходивший ему на помощь мудрец говорил,

Евгений Замятин, «Мы»

Когда популярный герой русских сказок Иванушка попадал в трудное положение, терпел неудачу, приходивший ему на помощь мудрец говорил,

Глава четвертая Революционная деятельность до Октября 1917 года

Глава четвертая Революционная деятельность до Октября 1917 года Летом 1909 года Глеб Иванович Бокий вышел на свободу и сразу же включился в подпольную революционную деятельность (легально он работал гидротехником в министерстве земледелия). Годы, проведенные в крепости, не

Глава V. СОЮЗНИЧЕСКАЯ ВОЙНА. РЕВОЛЮЦИОННАЯ ПОПЫТКА СУЛЬПИЦИЯ.

Глава V. СОЮЗНИЧЕСКАЯ ВОЙНА. РЕВОЛЮЦИОННАЯ ПОПЫТКА СУЛЬПИЦИЯ.

Настроение союзников, их стремление к правам полного гражданства. Восстание союзников. Первые их успехи. Закон Луция Цезаря и замирение восставших. Предложения Сульпиция. Попытка Сульпиция устранить Суллу.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ. Революционная практика и предательство Маркса

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ. Революционная практика и предательство Маркса Теоретические изыски Маркса не остались в Европе незамеченными — Прудон написал критическую книгу под названием “Философия нищеты”. Маркс не мог не ответить и написал — “Нищета философии”, которую издал в

Глава 68. Нужна ли революционная партия

Глава 68. Нужна ли революционная партия Конечно, нужна. Но не для того, чтобы парламентским путём прийти к власти, сделать такое современные узурпаторы не дадут. Партия особого типа нужна, прежде всего, для выработки стратегического направления цели, чтобы не сбиться с

Глава II. Революционная обстановка, родившая «малую войну»

Глава II. Революционная обстановка, родившая «малую войну» Прежде чем приступить к дальнейшему изучению доктрины «малой войны», будет чрезвычайно важно ознакомиться, хотя бы кратко, с той идеологической и психолого-революционной обстановкой, в атмосфере которой начала

Революционная идеология и кино · Луначарский А.

В.

В.Наследие А. В. Луначарского

Философия, политика, искусство, просвещение

- Книги >

- Луначарский о кино >

Бесспорно, киноискусство является первоклассным, быть может, даже несравненным орудием распространения всякого рода идей. Сила кино заключается в том, что, как всякое искусство, оно облекает идею чувством и увлекательной формой, но в отличие от других искусств кино фактически дешево, портативно и необычайно наглядно. Его действия простираются туда, куда не может дойти даже книга, и оно, конечно, сильнее всякой узкой пропаганды. Российская революция, до крайности заинтересованная в широчайшем воздействии на массы, давно уже должна была обратить внимание на кино как на свое естественное орудие.

Буржуазия прекрасно понимает значение кино в этом отношении и, разумеется, пользуется им в своих классовых интересах. Однако буржуазия поступает при этом очень умно. Она чрезвычайно редко придает своим фильмам дидактический и откровенно классовый воспитательный характер. Наоборот, свой буржуазный яд она распространяет почти незаметно, органически вплетая угодные для нее тенденции и хвалу ее добродетели в разного рода кинороманы и кинокомедии. Буржуазия стремится прежде всего к тому, чтобы кино привлекло и развлекало массы и рядом с этим давало доход. Получая огромные доходы из кармана масс, буржуазия таким образом развращает их в своем духе за их же деньги. Конечно, характерным является то, что проходимцы буржуазного кинодела отнюдь не брезгают и фильмами, имеющими тенденции разврата и даже преступления. Конечно, наиболее морально–пуританская часть буржуазии протестует иногда против таких фильмов, боясь развития уголовного мира, но классовый инстинкт буржуазии в общем и целом подсказывает ей, что такое развращение масс для нее небезвыгодно.

Само собой разумеется, что советская кинематография не может допустить в своих фильмах всех этих элементов, т. е. ни политической социально–буржуазной тенденции, ни прославления буржуазных добродетелей, ни элементов разврата и преступления, выставляемых в соблазнительной форме. Все это не может иметь места в советском кино, а так как заграничная кинематография создает огромную массу фильмов как раз в этом направлении, то при использовании заграничного материала приходится быть в высшей степени начеку.

Однако кое в чем мы должны подражать буржуазии, а именно: мы должны всемерно избегать тенденциозных фильмов, т. е. больших картин, в которых белыми нитками проходит определенная поучительная мысль. Наши фильмы должны быть не менее увлекательны и не менее привлекательны, чем буржуазные. Мелодраматическая форма есть наилучшая форма для кино,1 разумеется, в соответственной переработке, ибо кино в этом отношении многими своими гранями гораздо богаче театра.

Мелодраматическая трактовка истории человечества, где сюжеты кишмя кишат и где почти каждое крупное событие может быть превращено в роман со скрытой, таящейся под этими событиями классовой борьбой; такие же трактовки мировой революции в особенности, в частности нашей великой революции, всевозможные сюжеты реалистические, романтические, и даже прямо фантастические, выдвигающие героев–революционеров, возбуждающих симпатию и гордость революционных классов, сатирические, бичующие господствующие во внерусском мире силы, — все это представляет собою богатейший источник для кинообработки. Рядом с обработкой мелодраматической, выдвигающей на первый план индивидуальные, а также коллективные героические фигуры и группы, рисующие ярко–контрастными красками социальные противоположности, полные патетики и перипетий, чрезвычайно рекомендуется также и комедийная форма. Вряд ли стоит распространяться о всей доступности этой формы для кино и о всем ее значении.

Мелодраматическая трактовка истории человечества, где сюжеты кишмя кишат и где почти каждое крупное событие может быть превращено в роман со скрытой, таящейся под этими событиями классовой борьбой; такие же трактовки мировой революции в особенности, в частности нашей великой революции, всевозможные сюжеты реалистические, романтические, и даже прямо фантастические, выдвигающие героев–революционеров, возбуждающих симпатию и гордость революционных классов, сатирические, бичующие господствующие во внерусском мире силы, — все это представляет собою богатейший источник для кинообработки. Рядом с обработкой мелодраматической, выдвигающей на первый план индивидуальные, а также коллективные героические фигуры и группы, рисующие ярко–контрастными красками социальные противоположности, полные патетики и перипетий, чрезвычайно рекомендуется также и комедийная форма. Вряд ли стоит распространяться о всей доступности этой формы для кино и о всем ее значении.Ниже я скажу несколько слов еще и о кинокарикатуре.

Помимо картин возможно также и создание агиток, т. е. живых плакатов. Само собою разумеется, что такие вещи должны быть остроумны и увлекательны, но здесь уже политическая тенденция может доминировать над всем остальным, и это потому, что такие агитки мыслятся мне как коротенькие зрелища в 5–10 минут, прибавляемые к основной программе.

Огромную важность имеет революционная хроника. Прежде всего, конечно, она важна для будущего историка, и поэтому засъемка хроники, правильный монтаж и тщательное сохранение есть прямая задача советской кинематографии, имеющая самое прямое отношение к революционной идеологии. Помимо этого, однако, я мыслю себе хронику в виде киножурнала, который должен прибавляться ко всякой программе, для всех кино. Журнал этот может использовать отчасти и соответственные европейские киножурналы. Программа такого журнала, по–моему, должна составляться так:

Важнейшие события, лица и т. д., причем тут возможно использование не только киносъемок, но и фотографий.

Несколько моментов из мировой хроники за неделю и шутливый фельетон в форме живых карикатур, разыгранный артистами или нарисованный в виде так называемого динамического рисунка.

Здесь возможно, конечно, широчайшее применение всевозможных трюков и всяких дурачеств. К этому можно прибавлять вполне возможные через посредство кино ребусы, загадки и т. д. Вряд ли можно серьезно возражать и против уделения одной или двух минут такого журнала на моды. Все это для того, конечно, чтобы журнал смотрелся с действительным интересом и представлял из себя разнообразный и свежий материал, а эти черты должны способствовать тем более острому и глубокому влиянию его чисто политических тенденций.

В чрезвычайном пренебрежении в нынешней кинематографии находятся промышленные и научные фильмы. Между тем отдельные картины показали, что публика смотрит их весьма охотно. Буржуазное кино, разумеется, не с целью культурного поднятия масс, включает в программу каждого вечера небольшую, но ярко научную часть.

Оно это делает потому, что находит выгодным. Нам необходимо идти здесь по его стопам. Мы крайне заинтересованы в подъеме чисто научных сведений в массах. Поэтому нескучные и не очень длинные фильмы, рисующие собою те или другие научные лабораторные опыты, различные географические, астрономические, метеорологические, биологические и т. д. материалы, должны обязательно иметь место в нашем кино, причем для этого можно как ставить подобные картины у себя, так и закупать их за границей, где как раз эта сторона дела стоит блестяще и даже редко заражена буржуазным духом.

Оно это делает потому, что находит выгодным. Нам необходимо идти здесь по его стопам. Мы крайне заинтересованы в подъеме чисто научных сведений в массах. Поэтому нескучные и не очень длинные фильмы, рисующие собою те или другие научные лабораторные опыты, различные географические, астрономические, метеорологические, биологические и т. д. материалы, должны обязательно иметь место в нашем кино, причем для этого можно как ставить подобные картины у себя, так и закупать их за границей, где как раз эта сторона дела стоит блестяще и даже редко заражена буржуазным духом.Рядом с содержанием наших программ надо обратить внимание и на способы их распространения. На большие центральные кино приходится смотреть по меньшей мере в равной степени как на орудие разумной пропаганды и доставления населению разумного развлечения, так и как на источник дохода. Для нас гораздо интереснее как раз та публика, которая живет на окраинах городов, в небольших городах и поселках, наконец, в деревне.

Здесь кино, конечно, не может рассчитывать на высокую прибыльность. Здесь работа должна вестись кино в глубочайшей связи с Главполитпросветом и Агитпропом. Желательно использование кино не только в специальных окраинных кинотеатрах, но и при помощи портативных киноаппаратов в клубах, в конце всякого рода собраний и митингов, перед киноконцертами и спектаклями, устраиваемыми для симпатичной нам публики, но для таких коротких программ надо выбирать, конечно, вещи наиболее политически ударные. Хотелось бы достигнуть того, чтобы наша агитация и агитаторы комсомола были вооружены как бы пулеметами небольшими портативными кино с несколькими меняющимися хорошими лентами.

Здесь кино, конечно, не может рассчитывать на высокую прибыльность. Здесь работа должна вестись кино в глубочайшей связи с Главполитпросветом и Агитпропом. Желательно использование кино не только в специальных окраинных кинотеатрах, но и при помощи портативных киноаппаратов в клубах, в конце всякого рода собраний и митингов, перед киноконцертами и спектаклями, устраиваемыми для симпатичной нам публики, но для таких коротких программ надо выбирать, конечно, вещи наиболее политически ударные. Хотелось бы достигнуть того, чтобы наша агитация и агитаторы комсомола были вооружены как бы пулеметами небольшими портативными кино с несколькими меняющимися хорошими лентами.Деревню может обслуживать кино, во–первых, через крестьянские дома и клубы, но в особенности при помощи передвижных кино как в особых киновагонах, что уже практиковалось в пору агитвагонов, ныне упраздненных, к сожалению, не из–за недостатка энергичных рук, а за отсутствием средств, так и вообще при помощи автомобилей.

Общее примечание: само собой разумеется, эти соображения рекомендуются не как основные вехи, по которым мы должны двигаться.

1924 г.

При повторном опубликовании текст восьмого тезиса был дан в более полной редакции. Перед последним абзацем имелось следующее пояснение:

«Принимая во внимание, что советская кинематография может широко развернуть работу в области производства фильм с коммунистическим содержанием также и для зарубежных рабоче–крестьянских масс, совещание особенно подчеркивает значение этой пропаганды для стран Востока.

Для сохранения за советской кинематографией действительно коммунистического пролетарского духа необходимо привлечь к ней внимание прежде всего промышленного пролетариата, во–вторых, предписать всем деятелям кинематографии необходимость особенно считаться с выяснением общественного мнения рабочего класса и направить усилия кинематографии прежде всего на обслуживание рабоче–крестьянских масс, Красной армии и флота, а также признать возможным развитие детского кино и работу среди молодежи.

В целях нормального развития советской кинематографии необходимо обратить особое внимание на дело кинообразования путем развития и поддержки существующих кинотехникумов и очень тщательной проверки частных студий».

В ЦГАОР СССР хранится следующее сопроводительное письмо, подписанное А. В. Луначарским и секретарем коллегии Наркомпроса Зимовским, направленное в Комиссию СНК по киноделу В. Н. Манцеву, которое имеет отношение к тезисам А. В. Луначарского:

«Согласно постановлению совещания Наркомпросов союзных и автономных республик от 4/XII-23 г. Наркомпросом РСФСР было организовано Всесоюзное совещание по киноделу, состоявшееся 29–31 марта 1924 г.

Наркомпрос РСФСР при сем направляет тезисы доклада Наркома Луначарского «Революционная идеология и кино», принятые в качестве резолюции киносовещания 29/III-24, а также и другие резолюции совещания.

Согласно постановлению означенного совещания отчетный доклад о нем включается НКП РСФСР в повестку IV Совещания Наркомпросов союзных и автономных республик, намеченного коллегией Наркомпроса РСФСР на 10 мая с.

г.».

(ЦГАОР, ф. 5446, оп. 5, ед. хр. 775, л. 12).

Стр. 36. Еще в 1919 г. в статье «Какая нам нужна мелодрама» (см.: «Жизнь искусства», Пт., 1919, № 58) Луначарский писал о мелодраматическом жанре в киноискусстве:

↩«Вместо того чтобы морщить нос и отворачиваться, серьезным людям следовало бы поставить себе вопрос, — что, собственно, привлекает толпу к этим зрелищам, и, может быть, произвести эксперимент, а именно устранив невыносимую пошлятину из всех этих форм искусства «для народа», постараться оставить то, что с пошлостью ничего общего не имеет, но, пожалуй, претит так называемому утонченному вкусу. Мне скажут: в кино или мелодраме хороший захватывающий сюжет, затем богатство действий, громадная определенность характеристик, ясность и точная выразительность ситуаций и способность вызывать единое и целостное движение чувств: сострадание и негодование; связанность действия с простыми и потому величественными этическими положениями, с простыми и ясными идеями.

Я полагаю, что если бы кто–нибудь захотел построить кино или мелодраму по этим признакам, то он с удивлением убедился бы, что при использовании их правильно (если он талантлив) вышла бы, в сущности, настоящая трагедия, монументальная, простая, типичная в своих действующих лицах и в своих основных линиях. Этим определяются наши требования по отношению к новой мелодраме».

Впервые опубликовано:

Публикуется по редакции

темы: кино

Автор: Луначарский А. В.

Запись в библиографии № 1897:

Революционная идеология и кино. — «Кино–неделя», 1924, № 46, с. 11.

- Тезисы доклада, принятые в качестве резолюции на Всесоюзном совещании? по киноделу 29–31 марта 1924 г.

- То же, с доп. — «Искусство кино», 1960, № 3, с.

112–114.

112–114. - То же. — В кн.: Луначарский о кино. М., 1965, с. 35–39.

Поделиться статьёй с друзьями:

Революционная идеология в результатах социальных революций

Революции — это экстремальные изменения в стране, которые могут иметь далеко идущие последствия для ее соседей. По этой причине многие страны уделяют пристальное внимание революциям, поскольку они разыгрываются, чтобы решить, помогать или препятствовать революционному прогрессу для защиты своих собственных интересов. Таким образом, прогнозирование хода таких событий становится необходимым для определения внешней политики в отношении областей, охваченных беспорядками. Ученые в основном согласны с тем, что революции, как правило, разыгрываются сходным образом. Однако революционные теоретики до сих пор расходятся во мнениях относительно того, как формируются успешные революционные государства. Некоторые историки, такие как Теда Скочпол (1979) утверждают, что социальные революции являются продуктом социально-экономических и политических условий и поэтому предсказуемы в странах риска. Другие, такие как Грег Маккарти (2008), утверждают, что эта точка зрения не принимает во внимание социальный класс и борьбу, возникающую из-за социально-экономических различий, факторов, которые были движущими силами революций, спровоцированных низшим классом, как во Франции и России. Я утверждаю, что, хотя предыдущее правительство и общество играют важную роль в создании революции и создании революционеров, идеологическое мышление революционной группы само по себе является важным фактором, определяющим исход революции. Я продемонстрирую это, анализируя революции коммунистической идеологии и отмечая общие политические и идеологические тенденции, которые можно использовать для определения общих результатов революции под влиянием коммунистов.

Другие, такие как Грег Маккарти (2008), утверждают, что эта точка зрения не принимает во внимание социальный класс и борьбу, возникающую из-за социально-экономических различий, факторов, которые были движущими силами революций, спровоцированных низшим классом, как во Франции и России. Я утверждаю, что, хотя предыдущее правительство и общество играют важную роль в создании революции и создании революционеров, идеологическое мышление революционной группы само по себе является важным фактором, определяющим исход революции. Я продемонстрирую это, анализируя революции коммунистической идеологии и отмечая общие политические и идеологические тенденции, которые можно использовать для определения общих результатов революции под влиянием коммунистов.

Социальная революция — это особая форма переворота в национальной политической и социальной структуре, которая может возникнуть по религиозным и экономическим мотивам. Эти события, согласно Skocpol (1979), являются «основными преобразованиями государственной и классовой структур общества; они сопровождаются и отчасти осуществляются классовыми бунтами снизу» (стр. 4). Такие потрясения включают в себя не только политические и правительственные сдвиги, но и социально-экономические изменения. И русская, и китайская революции 19 в.17 и 1949 соответственно, можно отнести к разряду социальных революций. У русских произошла смена правительства от конституционной монархии при царях к марксистско-ленинскому государству при большевиках и Владимире Ленине, которые передали средства производства от частных владельцев правительству. Китайцы перешли от военной диктатуры Чан Кай-ши и его националистической партии Гоминьдан (Гоминьдан) к марксистско-ленинскому государству при Коммунистической партии Китая (КПК), что ознаменовало переход социальной власти к крестьянству. Оба эти события повлекли за собой массовые потрясения в правительстве и структурах социально-экономического класса.

4). Такие потрясения включают в себя не только политические и правительственные сдвиги, но и социально-экономические изменения. И русская, и китайская революции 19 в.17 и 1949 соответственно, можно отнести к разряду социальных революций. У русских произошла смена правительства от конституционной монархии при царях к марксистско-ленинскому государству при большевиках и Владимире Ленине, которые передали средства производства от частных владельцев правительству. Китайцы перешли от военной диктатуры Чан Кай-ши и его националистической партии Гоминьдан (Гоминьдан) к марксистско-ленинскому государству при Коммунистической партии Китая (КПК), что ознаменовало переход социальной власти к крестьянству. Оба эти события повлекли за собой массовые потрясения в правительстве и структурах социально-экономического класса.

Русская революция 1917 года и Китайская революция 1949 года произошли с разницей более тридцати лет в разных культурах и регионах. Однако у обеих революций был один важный аспект: их возглавляли коммунистические группы. Я утверждаю, что этот фактор оказал сильное влияние на формирование их государств-преемников во время их соответствующих гражданских войн. Оба государства были сильно бюрократизированы с высоким уровнем государственного контроля над экономикой. Эту траекторию можно проследить по их реакции на доминирование сельских жителей и децентрализацию, когда они преуспели в своих гражданских войнах, и я утверждаю, что тенденции, демонстрируемые странами, отражают общую тенденцию идеологически коммунистических революций. Получившуюся в результате экономическую систему с сильным влиянием государства часто называют «командной экономикой», когда центральное правительство контролирует экономические цели нации и распределяет ресурсы, необходимые для производства. Командная экономика часто наблюдается в коммунистических странах и является обычным результатом успешной коммунистической революции.

Я утверждаю, что этот фактор оказал сильное влияние на формирование их государств-преемников во время их соответствующих гражданских войн. Оба государства были сильно бюрократизированы с высоким уровнем государственного контроля над экономикой. Эту траекторию можно проследить по их реакции на доминирование сельских жителей и децентрализацию, когда они преуспели в своих гражданских войнах, и я утверждаю, что тенденции, демонстрируемые странами, отражают общую тенденцию идеологически коммунистических революций. Получившуюся в результате экономическую систему с сильным влиянием государства часто называют «командной экономикой», когда центральное правительство контролирует экономические цели нации и распределяет ресурсы, необходимые для производства. Командная экономика часто наблюдается в коммунистических странах и является обычным результатом успешной коммунистической революции.

Могут быть некоторые возражения против идеи обобщения результатов революций за пределами отдельных случаев. Логика подсказывает, что в каждой стране разные политические и социально-экономические условия, и все они влияют на ход той или иной революции. Революции, которые я намереваюсь анализировать, не являются исключением из этого влияния конкретных обстоятельств. Советский Союз образовался из нации с городским пролетариатом, уязвимым для большевиков. Их революция привела к созданию государства, которое получило большую часть своей власти от городских советов, рабочих советов, призванных обеспечивать местное управление в городах при поддержке рабочего класса. Крестьянство, хотя и угнетенное, управляло собой через местных вождей и относилось к центральному правительству довольно равнодушно. Коммунистическая партия Китая, с другой стороны, не смогла установить контроль над городскими центрами до самого конца своей борьбы, что вынудило ее принять тактику, делающую упор на сельских крестьян и массовую мобилизацию, массовое использование гражданского населения для достижения политических целей (Skocpol, 19).

Логика подсказывает, что в каждой стране разные политические и социально-экономические условия, и все они влияют на ход той или иной революции. Революции, которые я намереваюсь анализировать, не являются исключением из этого влияния конкретных обстоятельств. Советский Союз образовался из нации с городским пролетариатом, уязвимым для большевиков. Их революция привела к созданию государства, которое получило большую часть своей власти от городских советов, рабочих советов, призванных обеспечивать местное управление в городах при поддержке рабочего класса. Крестьянство, хотя и угнетенное, управляло собой через местных вождей и относилось к центральному правительству довольно равнодушно. Коммунистическая партия Китая, с другой стороны, не смогла установить контроль над городскими центрами до самого конца своей борьбы, что вынудило ее принять тактику, делающую упор на сельских крестьян и массовую мобилизацию, массовое использование гражданского населения для достижения политических целей (Skocpol, 19). 79). Эти различия заслуживают внимания, но не делают недействительным обобщение коммунистической революции как результата бюрократической командной экономики.

79). Эти различия заслуживают внимания, но не делают недействительным обобщение коммунистической революции как результата бюрократической командной экономики.

Как признают многие историки, и царская Россия, и националистический Китай имели фундаментальное сходство во времена своего краха. Ричард Пайпс (1968), известный специалист по России, и Скокпол (1979) приписывают некоторые революционные настроения в России и Китае их многочисленному аграрному населению, реагирующему на жестокое обращение со стороны центральной власти. В Российской империи также росли националистические настроения со стороны покоренных ею народов в Польше, Финляндии и других периферийных территориях, что отражалось в разногласиях в Китае со времен эпохи военачальников, после которых бывшие военачальники продолжали иметь автономию при гоминьдановских националистах. Обе революции также произошли во времена крайнего национального стресса: Первая мировая война уничтожила российскую армию, а японские войска уничтожили китайцев во время Второй мировой войны. Эти общие условия отчасти определили тип революции, имевшей место в обеих странах, хотя в ней также учитывались убеждения повстанцев. В то время как условия страны в начале ее революции определяют многие проблемы, с которыми столкнется ее новое правительство, идеология революционеров также играет роль и может способствовать стабильности нового режима, о чем свидетельствует развитие событий. в России и Китае.

Эти общие условия отчасти определили тип революции, имевшей место в обеих странах, хотя в ней также учитывались убеждения повстанцев. В то время как условия страны в начале ее революции определяют многие проблемы, с которыми столкнется ее новое правительство, идеология революционеров также играет роль и может способствовать стабильности нового режима, о чем свидетельствует развитие событий. в России и Китае.

Первое существенное сходство между китайской и русской революциями заключается в том, что обе они использовали в качестве своей базы либо городскую, либо сельскую бедноту, делая свободы этих групп обязательными для консолидации власти на раннем этапе и давая новому правительству метод массовой мобилизации через крестьянство. Аграрное общество является одним из движущих факторов развития успешного коммунистического движения. Эта идея может показаться удивительной, поскольку Карл Маркс и Фридрих Энгельс (1848 г.) в первую очередь интересовались пролетариатом, или городским рабочим классом. Они считали, что пролетариат был группой, наиболее пострадавшей от капитализма, и ему суждено было восстать против своих угнетателей, чтобы забрать «средства производства» или активы, такие как фабрики, богатство и инструменты, которые составляют нечеловеческую часть. производства. Временное правительство, сформировавшееся после распада Российской империи, правило вместе с социалистическим Петроградским Советом, создавая полуорганизованную систему, с помощью которой большевики могли использовать пролетарскую власть и продвигать свои планы. Однако партия Ленина вскоре предприняла шаги по подчинению крестьян своей власти (Пайпс, 1968).

Они считали, что пролетариат был группой, наиболее пострадавшей от капитализма, и ему суждено было восстать против своих угнетателей, чтобы забрать «средства производства» или активы, такие как фабрики, богатство и инструменты, которые составляют нечеловеческую часть. производства. Временное правительство, сформировавшееся после распада Российской империи, правило вместе с социалистическим Петроградским Советом, создавая полуорганизованную систему, с помощью которой большевики могли использовать пролетарскую власть и продвигать свои планы. Однако партия Ленина вскоре предприняла шаги по подчинению крестьян своей власти (Пайпс, 1968).

В Китае аналогичные события развивались в обратном порядке: у КПК были проблемы с охватом городских масс, которые не только составляли гораздо меньшую часть китайского населения, чем русское, но и в значительной степени находились под контролем Гоминьдана. Вместо этого коммунисты обратили свое внимание на крестьянство, дав ему образование и обучение, а также используя его в качестве партизанских отрядов, которые можно было быстро мобилизовать для битвы. Затем партия использовала временный союз со своими врагами-националистами во время вторжения Японии во время Второй мировой войны, чтобы достучаться до городов и пролетариата. Чен Чжихуа (1987), ученый Китайской академии общественных наук, считает этот союз пролетариата и крестьянства подобием двух революций — союзом бедноты — и утверждает, что «рабочий класс, хотя и сравнительно немногочисленный, был в состоянии склонить крестьянство, его беднейшую часть, на свою сторону» (стр. 7). Восстание тех, кого считают жертвами капитализма, является центральной идеей коммунизма (Маркс и Энгельс, 1848 г.) и поэтому может считаться характерной чертой коммунистических революций из-за их идеологических корней.

Затем партия использовала временный союз со своими врагами-националистами во время вторжения Японии во время Второй мировой войны, чтобы достучаться до городов и пролетариата. Чен Чжихуа (1987), ученый Китайской академии общественных наук, считает этот союз пролетариата и крестьянства подобием двух революций — союзом бедноты — и утверждает, что «рабочий класс, хотя и сравнительно немногочисленный, был в состоянии склонить крестьянство, его беднейшую часть, на свою сторону» (стр. 7). Восстание тех, кого считают жертвами капитализма, является центральной идеей коммунизма (Маркс и Энгельс, 1848 г.) и поэтому может считаться характерной чертой коммунистических революций из-за их идеологических корней.

Другим схожим аспектом двух революций является устранение внутренних разногласий предыдущего правительства в соответствии с идеологическими взглядами революционеров. Российские коммунисты по настоянию Ленина выступили с декларацией в поддержку самоопределения всех народов. Это заявление фактически поддержало сепаратистские движения по всей России, помогая коммунистам заручиться поддержкой на периферийных территориях, таких как Кавказ и Польша. Некоторые историки, такие как Пайпс (1968), сказал бы, что это заявление вводит в заблуждение и что Ленин «не имел намерения отстаивать «безоговорочное» право на самоопределение» (стр. 45) и пытался заручиться поддержкой, фактически не позволяя нациям покинуть Россию. Хотя заявление о поддержке имело отношение к коммунистической цели создания мирового правительства, связанного не национальными границами, а классом, Пайпс не считает это заявление добросовестным. Однако Рональд Ковальски (Kowalski, 1997) считает, что сами Маркс и Энгельс поддержали бы такой курс действий. Согласно Ковальски, логика этого настроения заключалась в том, что если бы коммунисты отказали в самоопределении подчиненной нации, «тогда рабочие последней усомнились бы в ее приверженности свободе и демократии» (стр. 168). Безусловно, Пайпс прав в том, что Ленин не предполагал, что многие нации действительно попытаются отделиться, поскольку он быстро назвал новые независимые государства господствующими над буржуазией и не имеющими больше права на самоопределение.

Некоторые историки, такие как Пайпс (1968), сказал бы, что это заявление вводит в заблуждение и что Ленин «не имел намерения отстаивать «безоговорочное» право на самоопределение» (стр. 45) и пытался заручиться поддержкой, фактически не позволяя нациям покинуть Россию. Хотя заявление о поддержке имело отношение к коммунистической цели создания мирового правительства, связанного не национальными границами, а классом, Пайпс не считает это заявление добросовестным. Однако Рональд Ковальски (Kowalski, 1997) считает, что сами Маркс и Энгельс поддержали бы такой курс действий. Согласно Ковальски, логика этого настроения заключалась в том, что если бы коммунисты отказали в самоопределении подчиненной нации, «тогда рабочие последней усомнились бы в ее приверженности свободе и демократии» (стр. 168). Безусловно, Пайпс прав в том, что Ленин не предполагал, что многие нации действительно попытаются отделиться, поскольку он быстро назвал новые независимые государства господствующими над буржуазией и не имеющими больше права на самоопределение. Затем коммунисты завоевали большую часть территории, которую они потеряли из-за движений за независимость. Однако связь между декларацией и марксистскими работами показывает, что мотивация этого отвоевания была, по крайней мере частично, идеологической. И ликвидация Лениным многих новых независимых государств привела к расширению административно-командной экономики Советского Союза, что является важной характеристикой коммунистических правительств.

Затем коммунисты завоевали большую часть территории, которую они потеряли из-за движений за независимость. Однако связь между декларацией и марксистскими работами показывает, что мотивация этого отвоевания была, по крайней мере частично, идеологической. И ликвидация Лениным многих новых независимых государств привела к расширению административно-командной экономики Советского Союза, что является важной характеристикой коммунистических правительств.

Как и в России, внутренняя стабильность Китая также была слабой во время революции, и коммунистам пришлось столкнуться с этой проблемой в соответствии с их идеологией. Однако эта децентрализация не была обусловлена национализмом. Сразу после краха империи Цин Китай был захвачен автократическими правительствами во главе с военачальниками. Альянс националистов, используя как силы Гоминьдана, так и силы КПК, победил этих диктаторов с целью объединения Китая. Однако Чан столкнулся с проблемами после раскола между Гоминьданом и КПК, поскольку он поставил многих бывших полевых командиров во главе их регионов, предоставив центральному правительству националистического Китая лишь часть китайских вооруженных сил и небольшой контроль над ресурсами (Скоцпол). , 1979). Коммунисты, завоевав территорию Гоминьдана, смогли заручиться поддержкой крестьянства с помощью образовательных программ, призванных обучить их самоорганизации и продвижению коммунизма. Эта поддержка привела к созданию централизованного бюрократического государства, аналогичного тому, что образовалось в России, но с сильной ориентацией на крестьянство. разъяснения коммунизма пролетариату, основной группе, вокруг которой строится коммунизм.

, 1979). Коммунисты, завоевав территорию Гоминьдана, смогли заручиться поддержкой крестьянства с помощью образовательных программ, призванных обучить их самоорганизации и продвижению коммунизма. Эта поддержка привела к созданию централизованного бюрократического государства, аналогичного тому, что образовалось в России, но с сильной ориентацией на крестьянство. разъяснения коммунизма пролетариату, основной группе, вокруг которой строится коммунизм.

Эта система использовала организацию на всех уровнях, от районного до национального, для распространения идей правительства. Китайское правительство оказалось в некоторых отношениях похожим на ранний Советский Союз (СССР), например, по своей экономической структуре и партийно-ориентированному правительству, что, вероятно, отчасти является результатом его политической опеки со стороны России, первоначального коммунистического государства. Эта связь не сформировала саму революцию, но помогла ускорить ее успех, дав китайцам ресурсы, с помощью которых можно стабилизировать свою страну с неповрежденной идеологией. Скочпол (1979) говорится, что «партийная организация позволила [КПК] активно мобилизовать поддержку крестьянского населения в 1940-е годы, создав прочную политическую базу в деревне» (с. 266). Использование испытанных коммунистических стратегий, измененных для соответствия аграрной неиндустриальной экономике, сформировало структуру нового правительства Китайской Народной Республики, что привело к программам быстрой индустриализации, подобным сталинизму, с последующим возвратом к сельскому хозяйству с культурным Революция в 1960-е годы. Этот общий путь напоминал русский своими централизованными бюрократическими методами.

Скочпол (1979) говорится, что «партийная организация позволила [КПК] активно мобилизовать поддержку крестьянского населения в 1940-е годы, создав прочную политическую базу в деревне» (с. 266). Использование испытанных коммунистических стратегий, измененных для соответствия аграрной неиндустриальной экономике, сформировало структуру нового правительства Китайской Народной Республики, что привело к программам быстрой индустриализации, подобным сталинизму, с последующим возвратом к сельскому хозяйству с культурным Революция в 1960-е годы. Этот общий путь напоминал русский своими централизованными бюрократическими методами.

Хотя русская и китайская революции закончились одинаково, с командной экономикой и могущественной бюрократией, не все историки считают коммунистических революционеров фактором, способствовавшим их пути. Критики важности революционных групп, в том числе Скочпол (1979) и Маккарти (2008), утверждают, что революционеры сами по себе являются продуктом внутренней ситуации в странах, а их революционная роль проистекает из прагматического, а не идеологического решения проблем, поставленных перед ними. на эти основные факторы. Скочпол отмечает победу сталинизма над марксизмом-ленинизмом в Советском Союзе и послереволюционную кодификацию маоизма в Китае как примеры победы обстоятельств над идеологией. Однако эта точка зрения упускает из виду некоторые важные факторы этих сдвигов.

на эти основные факторы. Скочпол отмечает победу сталинизма над марксизмом-ленинизмом в Советском Союзе и послереволюционную кодификацию маоизма в Китае как примеры победы обстоятельств над идеологией. Однако эта точка зрения упускает из виду некоторые важные факторы этих сдвигов.

Во-первых, принятие сталинизма в Советском Союзе отчасти было связано с ранней смертью Ленина. Это внезапное происшествие дезорганизовало большевиков, позволив Сталину прийти к власти — косвенный вопрос, которого можно было бы избежать, если бы Ленин выжил. В Китае многие из уникальных элементов маоизма не вступили в игру почти через десять лет после того, как революция привела к созданию стабильного правительства. Во время и после революционной эпохи китайские коммунисты руководили государством, которое придерживалось марксистско-ленинских идеалов, демонстрируя сильное идеологическое влияние. Конечно, обстоятельства и классовые конфликты способствуют революции, по крайней мере, в некоторой степени, но разные идеологические группы будут решать эти проблемы в соответствии со своими экономическими, политическими и социальными убеждениями.

Большинство революционных аналитиков согласны с тем, что революции имеют определенные закономерности (Skocpol, 1979; McCarthy, 2008; Chen, 1987). Коммунистические революции, наблюдаемые в России и Китае, обычно приводят к бюрократическим однопартийным государствам с большим упором на экономическое развитие под руководством государства (Скоцпол, 1979, стр. 282-283). Эта закономерность обычно сохраняется в течение первых нескольких лет существования нового режима. В этом отношении я согласен со Скочполом и Маккарти. Споры возникают только при обсуждении того, какие факторы влияют на эти закономерности. Революционные идеологии, хотя их сторонники Скочпола часто игнорировали как самостоятельную силу (1979) и школы мысли Маккарти (2008), Чен (1987) и я утверждаем, что они необходимы для определения траектории, по которой будет следовать революция.

Даже противники этой теории делают заявления, которые, кажется, поддерживают ее. Например, Скочпол (1979) пишет, что «начиная с 1921 года облик революционного Нового режима зависел от того, как это [большевистское] руководство осуществляло и применяло государственную власть в российском обществе» (стр. 220). Хотя она считает государственную власть просто средством укрепления контроля для легитимации государства, заявление Скочпол демонстрирует, что идеологические группы имеют возможность влиять на направление революции, определяя, среди прочего, экономические и политические институты, которые будут управлять страной. .

220). Хотя она считает государственную власть просто средством укрепления контроля для легитимации государства, заявление Скочпол демонстрирует, что идеологические группы имеют возможность влиять на направление революции, определяя, среди прочего, экономические и политические институты, которые будут управлять страной. .

Собирая сведения о революционных группах, стоящих на переднем крае национальных потрясений, мы можем определить их идеологию. Исходя из их идеологии, революционные тенденции можно применять для прогнозирования возможных действий, которые могут быть предприняты во время революции. Например, коммунистическая группа, скорее всего, создаст бюрократическое правительство, основанное на низшем классе, которое может быть эффективным для быстрой массовой мобилизации во время войны. Используя такого рода анализ, с акцентом на структурные и идеологические различия различных революций, можно найти и уточнить общие тенденции для других разновидностей революции, таких как исламские революции на Ближнем Востоке. Эта информация может быть использована для определения того, необходимо ли вмешательство для обеспечения национальной безопасности, и если да, то какое. Например, страна, заинтересованная в нефти в регионе, не будет рада позволить коммунистам захватить власть, поскольку новый режим, скорее всего, не будет приемлем для частных инвесторов. Во время революции, возглавляемой религиозными фанатиками, наблюдатели могут с меньшей вероятностью счесть вмешательство стоящим усилий, если такие революционеры склонны создавать большие разрушительные армии. Рекомендации, обсуждаемые в этой статье, применительно к большему количеству революций могут помочь лучше предсказать формирование правительств на критической стадии революции.

Эта информация может быть использована для определения того, необходимо ли вмешательство для обеспечения национальной безопасности, и если да, то какое. Например, страна, заинтересованная в нефти в регионе, не будет рада позволить коммунистам захватить власть, поскольку новый режим, скорее всего, не будет приемлем для частных инвесторов. Во время революции, возглавляемой религиозными фанатиками, наблюдатели могут с меньшей вероятностью счесть вмешательство стоящим усилий, если такие революционеры склонны создавать большие разрушительные армии. Рекомендации, обсуждаемые в этой статье, применительно к большему количеству революций могут помочь лучше предсказать формирование правительств на критической стадии революции.

Ссылки

Чен, З. (1987). О некоторых субъективных условиях русской и китайской революций. Отчет Китая, 23(2), 221-229. doi:10.1177/000944558702300206

Ковальски Р.И. (1997). Русская революция: 1917-1921 гг. Лондон: Рутледж.

Маркс К., Энгельс Ф., Харви Д. и Мур С. (2008). Коммунистический манифест. Лондон: Плутон Пресс.

Маккарти, Г. (1986). Интерпретация русской и китайской революций. Журнал современной Азии, 16 (1), 75-94. doi:10.1080/004723386853

Пайпс, Р. (1968). Образование Советского Союза: коммунизм и национализм, 1917-1923 гг. (2-е изд.).

Скочпол, Т. (1994). Социальные революции в современном мире. Кембридж: Издательство Кембриджского университета.

Скочпол, Т. (1979). Государства и социальные революции: сравнительный анализ Франции, России и Китая. Кембридж: Издательство Кембриджского университета.

Революционная идеология — Сайт изучения истории

Образец цитирования: С. Н. Труман «Революционная идеология»

historylearningsite.co.uk. The History Learning Site, 22 мая 2015 г. 29 декабря 2022 г.

В преддверии революции Россия была охвачена рядом революционных идеологий. Эти революционные убеждения были в основном за пределами понимания рабочих и крестьян, поскольку ими руководили ученые и интеллектуалы, такие как Мартов, Плеханов, Ленин и Ттоский.

Нацистская партия

Пожалуйста, включите JavaScript

Нацистская партия

Марксизм :

Это политическая теория развития общества. Существование человека в обществе предопределено логической последовательностью, когда каждая ступень следует за другой. Механизм изменений предопределен экономическими функциями. Изменение вызвано экономическим подавлением, которое ведет к революции. История человечества, по утверждению Карла Маркса, — это история борьбы экономических классов.

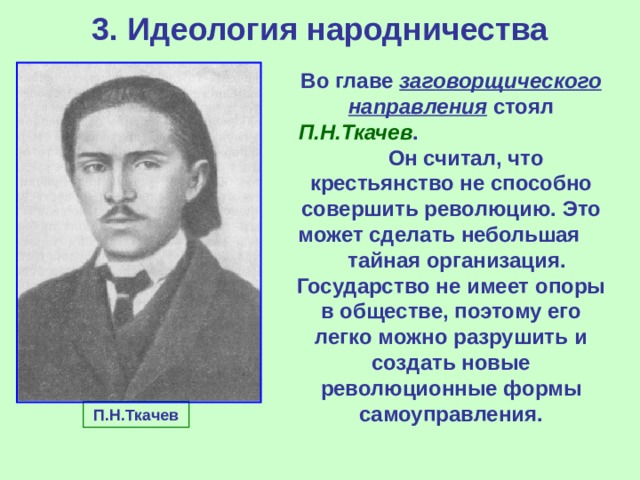

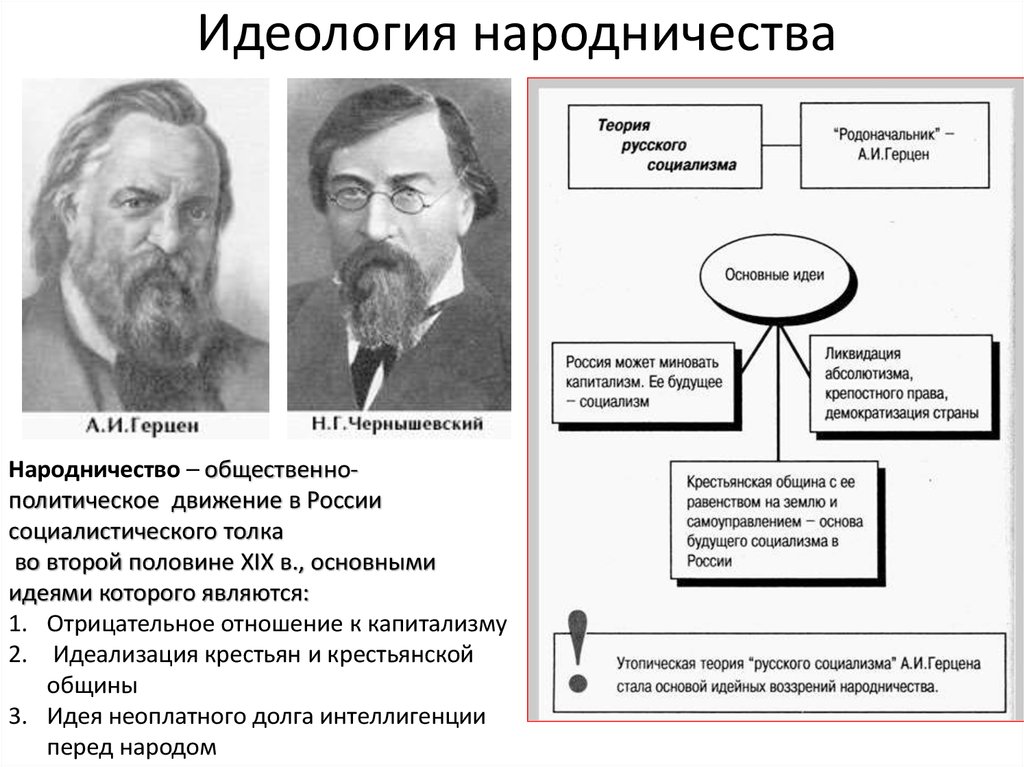

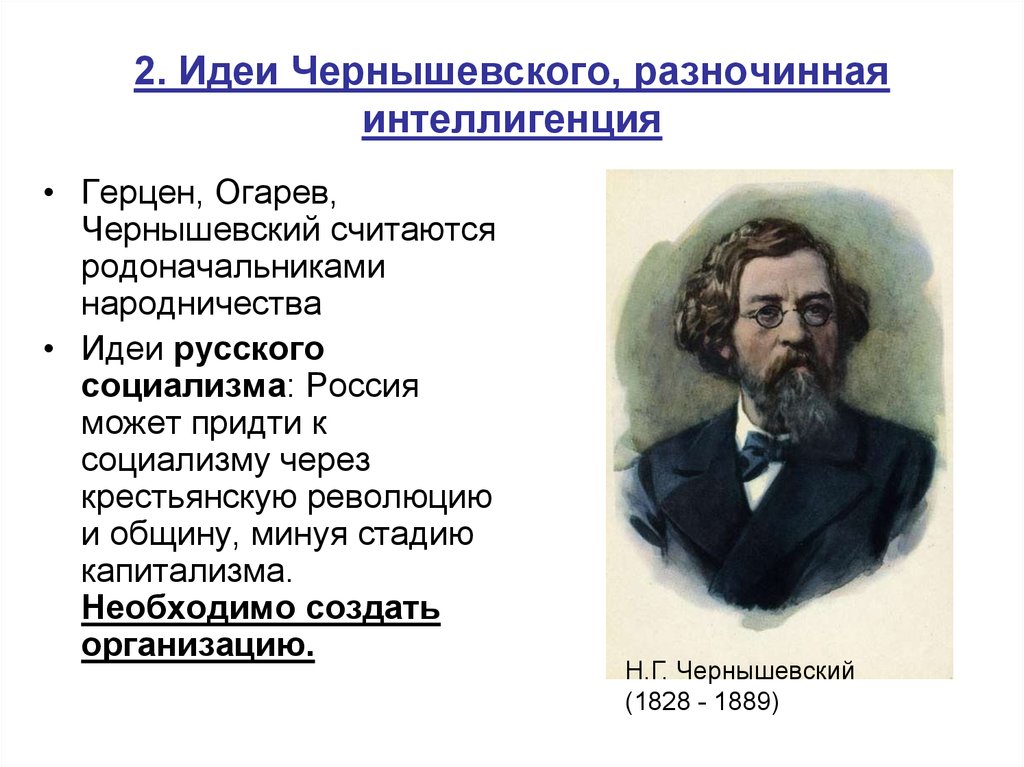

Народничество :

Народничество было альтернативным путем к социалистическому государству и было применимо к обществу с большим крестьянским населением. Оно зародилось в России вместе с народническим движением, и ключевыми фигурами в его первоначальном виде были Герцен и Чернышевский. Это была вера, характеризующаяся частным предпринимательством и ненавистью к капитализму и ненавистью к индустриальному обществу, которое контролировало жизнь людей. Народничество считало, что путь к социализму лежит в крестьянском труде. Народники считали, что свободная и процветающая община, где все помогают друг другу, свергнет самодержавие. Популизм пользовался поддержкой в Англии такими людьми, как Уильям Коббетт.

Народничество считало, что путь к социализму лежит в крестьянском труде. Народники считали, что свободная и процветающая община, где все помогают друг другу, свергнет самодержавие. Популизм пользовался поддержкой в Англии такими людьми, как Уильям Коббетт.

Ревизионизм :

Ревизионизм иногда называют экономизмом. Это был великий политический противник марксизма. Те, кто поддерживал ревизионизм, считали, что социалистическое общество может быть построено с помощью революции. Этого можно достичь с помощью образования и использования масс для поддержки экономической борьбы за интересы рабочих. Ревизионисты верили, что абсолютная истина их веры в конечном итоге приведет к социалистическому государству и что люди поддержат ее, когда поймут, что это хорошая вера. Ревизионисты были сильны в Западной Европе, но не в России, возможно, потому, что это исключало применение насилия для получения сдачи, а Россия после 1850 года часто подвергалась насилию со стороны рабочих.

Ленин и Юлий Мартов не увлекались ревизионизмом (поскольку это было явным вызовом их положению лидеров рабочего класса России) и оба изображали эту веру в негативном ключе. Самым сильным ответвлением ревизионизма была вера в то, что борьбу должны вести сами рабочие, которые лучше знают свои собственные интересы, а не буржуазные интеллектуалы, которые считали, что они лучше всех знают, чего хочет рабочий класс.

Известным ревизионистом был Тахтарев, основавший газету «Рабочие мысли» в 1897; Струве, бывший царский министр, и Анна Кускова. Они были противниками марксизма и часто публично критиковали эту веру.

Перманентная революция :

Перманентная революция была великим врагом марксизма. Парвус, немецкий еврей, был главным лидером группы. Человеком, которому приписывают наибольшую заслугу в развитии идей этой группы, является Лев Троцкий.

Перманентная революция предусматривала уход буржуазного государства на марксистский путь к социализму. Он признал, что некоторые общества были отсталыми и не имели развитой политической структуры. Поэтому рабочие не могли уловить или понять политические взгляды интеллектуальных буржуа, которые утверждали, что представляют рабочих от их имени. Поэтому Перманентная революция просто вырезала эту часть революционной мечты. Поскольку само общество должно было развиваться по мере продвижения революции, лучший способ справиться с этим развитием заключался в том, чтобы сама революция была устойчивой, то есть была постоянной. Мао Цзэдун использовал эту веру в китайской революции.

Он признал, что некоторые общества были отсталыми и не имели развитой политической структуры. Поэтому рабочие не могли уловить или понять политические взгляды интеллектуальных буржуа, которые утверждали, что представляют рабочих от их имени. Поэтому Перманентная революция просто вырезала эту часть революционной мечты. Поскольку само общество должно было развиваться по мере продвижения революции, лучший способ справиться с этим развитием заключался в том, чтобы сама революция была устойчивой, то есть была постоянной. Мао Цзэдун использовал эту веру в китайской революции.

Перманентная революция считала, что путь к истинной демократии должен включать этап диктатуры пролетариата. Этого нет в марксизме. Перманентная революция считала, что власть должна перейти от самодержавия к рабочим, чтобы насильственно сформировать социалиста — то, что Ленин называл «толчком истории». Перманентная революция также считала, что революция должна произойти по всей Европе, чтобы все рабочие Европы могли поддерживать друг друга, и что не существует нации, которая представляла бы прямую угрозу рабочим после революции. Рабочие объединятся, чтобы поддержать тех в другой стране, которым может угрожать укоренившаяся власть в этой стране.

Рабочие объединятся, чтобы поддержать тех в другой стране, которым может угрожать укоренившаяся власть в этой стране.

Терроризм :

Терроризм был обычным явлением в России после 1850 года. Это было очень простое убеждение. Те, кто у власти, не стали бы добровольно менять общество, которое их так обогатило. Поэтому их нужно было заставить измениться и сделать это могло только насилие. Терроризм нацелен на любую возможную цель, хотя дворяне и правители были наиболее предпочтительной целью, поскольку их смерть имела большее значение. Отсюда и убийство Александра II. Терроризм надеялся спровоцировать спонтанное восстание, что смерть видного деятеля подтолкнет рабочих к новым действиям. Удалось также, если были репрессии после покушения (такие, как Александра II и Столыпина), так как в этом обвиняли бы тех, кто такие репрессии навязывал – власть имущих. В этом смысле терроризм не мог потерпеть неудачу — он убивал людей, которые были против перемен, поэтому в сознании террористов это был положительный ход, а также он приносил им поддержку, когда, как это неизменно случалось, за такими убийствами следовали репрессии.

Мелодраматическая трактовка истории человечества, где сюжеты кишмя кишат и где почти каждое крупное событие может быть превращено в роман со скрытой, таящейся под этими событиями классовой борьбой; такие же трактовки мировой революции в особенности, в частности нашей великой революции, всевозможные сюжеты реалистические, романтические, и даже прямо фантастические, выдвигающие героев–революционеров, возбуждающих симпатию и гордость революционных классов, сатирические, бичующие господствующие во внерусском мире силы, — все это представляет собою богатейший источник для кинообработки. Рядом с обработкой мелодраматической, выдвигающей на первый план индивидуальные, а также коллективные героические фигуры и группы, рисующие ярко–контрастными красками социальные противоположности, полные патетики и перипетий, чрезвычайно рекомендуется также и комедийная форма. Вряд ли стоит распространяться о всей доступности этой формы для кино и о всем ее значении.

Мелодраматическая трактовка истории человечества, где сюжеты кишмя кишат и где почти каждое крупное событие может быть превращено в роман со скрытой, таящейся под этими событиями классовой борьбой; такие же трактовки мировой революции в особенности, в частности нашей великой революции, всевозможные сюжеты реалистические, романтические, и даже прямо фантастические, выдвигающие героев–революционеров, возбуждающих симпатию и гордость революционных классов, сатирические, бичующие господствующие во внерусском мире силы, — все это представляет собою богатейший источник для кинообработки. Рядом с обработкой мелодраматической, выдвигающей на первый план индивидуальные, а также коллективные героические фигуры и группы, рисующие ярко–контрастными красками социальные противоположности, полные патетики и перипетий, чрезвычайно рекомендуется также и комедийная форма. Вряд ли стоит распространяться о всей доступности этой формы для кино и о всем ее значении.

Оно это делает потому, что находит выгодным. Нам необходимо идти здесь по его стопам. Мы крайне заинтересованы в подъеме чисто научных сведений в массах. Поэтому нескучные и не очень длинные фильмы, рисующие собою те или другие научные лабораторные опыты, различные географические, астрономические, метеорологические, биологические и т. д. материалы, должны обязательно иметь место в нашем кино, причем для этого можно как ставить подобные картины у себя, так и закупать их за границей, где как раз эта сторона дела стоит блестяще и даже редко заражена буржуазным духом.

Оно это делает потому, что находит выгодным. Нам необходимо идти здесь по его стопам. Мы крайне заинтересованы в подъеме чисто научных сведений в массах. Поэтому нескучные и не очень длинные фильмы, рисующие собою те или другие научные лабораторные опыты, различные географические, астрономические, метеорологические, биологические и т. д. материалы, должны обязательно иметь место в нашем кино, причем для этого можно как ставить подобные картины у себя, так и закупать их за границей, где как раз эта сторона дела стоит блестяще и даже редко заражена буржуазным духом. Здесь кино, конечно, не может рассчитывать на высокую прибыльность. Здесь работа должна вестись кино в глубочайшей связи с Главполитпросветом и Агитпропом. Желательно использование кино не только в специальных окраинных кинотеатрах, но и при помощи портативных киноаппаратов в клубах, в конце всякого рода собраний и митингов, перед киноконцертами и спектаклями, устраиваемыми для симпатичной нам публики, но для таких коротких программ надо выбирать, конечно, вещи наиболее политически ударные. Хотелось бы достигнуть того, чтобы наша агитация и агитаторы комсомола были вооружены как бы пулеметами небольшими портативными кино с несколькими меняющимися хорошими лентами.

Здесь кино, конечно, не может рассчитывать на высокую прибыльность. Здесь работа должна вестись кино в глубочайшей связи с Главполитпросветом и Агитпропом. Желательно использование кино не только в специальных окраинных кинотеатрах, но и при помощи портативных киноаппаратов в клубах, в конце всякого рода собраний и митингов, перед киноконцертами и спектаклями, устраиваемыми для симпатичной нам публики, но для таких коротких программ надо выбирать, конечно, вещи наиболее политически ударные. Хотелось бы достигнуть того, чтобы наша агитация и агитаторы комсомола были вооружены как бы пулеметами небольшими портативными кино с несколькими меняющимися хорошими лентами.

г.».

г.».

112–114.

112–114.