Вышнеградский, Иван Алексеевич | это… Что такое Вышнеградский, Иван Алексеевич?

В Википедии есть статьи о других людях с такой фамилией, см. Вышнеградский.

Иван Вышнеградский, министр финансов России, (~1890 год)

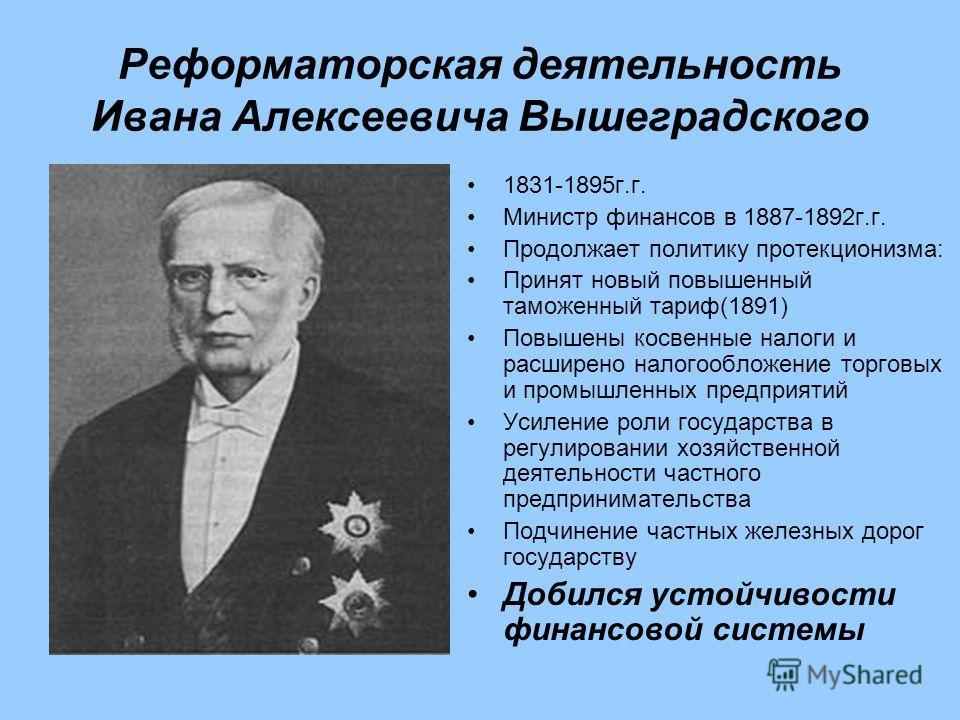

Ива́н Алексе́евич Вышнегра́дский (20 декабря 1831 (1 января 1832), Вышний Волочёк — 25 марта (6 апреля) 1895, Санкт-Петербург) — русский учёный (специалист в области механики) и государственный деятель. Основоположник теории автоматического регулирования, почётный член Петербургской АН (1888), кроме того, в 1887—1892 — министр финансов России.

Содержание

|

Семья

Из духовного звания. Жена — Варвара Фёдоровна, урождённая Доброчеева (первым браком была замужем за Н. А. Холоповым, овдовела). Дочери — Софья, Варвара, Наталия. Сын — Александр (1867—1925) — промышленник и финансист. Внуки — композитор Иван Александрович Вышнеградский, возлюбленная адмирала Колчака А. В. Книпер. Правнук — художник Владимир Тимирёв.

Жена — Варвара Фёдоровна, урождённая Доброчеева (первым браком была замужем за Н. А. Холоповым, овдовела). Дочери — Софья, Варвара, Наталия. Сын — Александр (1867—1925) — промышленник и финансист. Внуки — композитор Иван Александрович Вышнеградский, возлюбленная адмирала Колчака А. В. Книпер. Правнук — художник Владимир Тимирёв.

Брат Николай был педагогом и профессором русской словесности[1].

Образование

Учился в Тверской духовной семинарии (1843—1845). Окончил физико-математический факультет Главного педагогического института в Петербурге (1851; с серебряной медалью; за отличные способности и успехи на экзаменах получил звание старшего учителя). Магистр математических наук (1854; защитил в Петербургском университете диссертацию на тему «О движении системы материальных точек, определяемой полными дифференциальными уравнениями»).

В 1860—1862 находился за границей для подготовки к профессорскому званию, изучал состояние машиностроения на промышленных предприятиях и в высших технических учебных заведениях Германии, Франции, Бельгии и Великобритании, слушал лекции по конструированию машин в высшем техническом училище в Карлсруэ.

Учёный и педагог

- С 1851 — преподаватель математики во 2-м Петербургском кадетском корпусе.

- С 1854 — репетитор по математике и прикладной механике в Михайловском артиллерийском училище.

- С 1855 — преподаватель Михайловской артиллерийской академии.

- С 1859, одновременно, действительный член временного Артиллерийского комитета.

- В 1862—1887 — профессор механики Петербургского технологического института.

- В 1865—1875 — профессор практической механики Михайловской артиллерийской академии.

- В 1867—1878 — инженер-механик Главного артиллерийского управления.

- В 1875—1880 — директор Петербургского технологического института.

- С 1878, одновременно, совещательный член Артиллерийского комитета.

В 1869 был назначен членом Комитета по устройству Всероссийской мануфактурной выставки в Петербурге в 1870, во время которой был председателем комитета экспертов в одном из её отделов («пятой группе предметов»).

Сыграл большую роль в создании научных основ конструирования машин. Создал русскую научную школу инженеров-машиностроителей. Ввёл преподавание курса теоретических основ машиностроения, читал курсы прикладной механики, термодинамики, теории упругости, грузоподъёмных машин, токарных станков, паровых машин и др. Ввёл для студентов курсовое и дипломное проектирование. Автор руководства «Элементарная механика», в течение многих лет считавшееся лучшим в России в данной области. Среди учеников И.А. Вышнеградского: В.Л. Кирпичев (организатор технического образования, первый ректор Харьковского технологического института), Н.

Выдающийся инженер-конструктор. Среди сконструированных им машин: автоматический пресс для изготовления призматического пороха, подъёмные машины, пресс для испытания материалов, механический перегружатель грузов (для речного порта) и др. Участвовал в строительстве Охтинского порохового завода, механических мастерских Петербургского арсенала, патронных, пороховых и оружейных заводов.

Вышнеградский один из основоположников теории автоматического регулирования. В работе «О регуляторах прямого действия» (1877) представил метод расчёта регуляторов этого типа. Сформулировал условие устойчивости системы регулирования (критерий Вышнеградского).

В конце прошлого столетия регулятор Уатта паровой машины в результате ряда конструктивных усовершенствований перестал действовать. Вышнеградский дал такую математическую идеализацию его, которая выяснила причины этого явления и дал практические рекомендации для устранения этого дефекта.

Оказалось — достаточно повысить трение! Сама теория Вышнеградского проста до чрезвычайности, а практические выгоды от неё очень важны.— Прим. Л. С. Понтрягина.

Впервые введённые им в практику метод графического разделения плоскости параметров системы регулирования на области устойчивости и метод исследования качества переходного процесса лежат в основе современной теории регулирования.

Математические способности Вышнеградского описаны в воспоминаниях С. Ю. Витте:

Вышнеградский был большим любителем вычислений, — его хлебом не корми — только давай ему различные арифметические исчисления. Поэтому он всегда сам делал все арифметические расчеты и вычисления по займам. У Вышнеградского вообще была замечательная память на цифры, и я помню, когда мы с ним как-то раз заговорили о цифрах, он сказал мне, что ничего он так легко не запоминает, как цифры. Взяли мы книжку логарифмов, — он мне и говорит: — Вот откройте книжку и хотите.— я прочту громко страницу логарифмов, а потом, — говорит, — вы книжку закроете и я вам все цифры скажу на память.

И, действительно, взяли мы книжку логарифмов, я открыл, 1-ю страницу: Вышнеградский ее прочёл (там, по крайней мере, 100, если не больше, цифр) и затем, закрыв страницу, сказал мне на память все цифры (я следил за ним по книжке), не сделав ни одной ошибки.

Предприниматель

С 1869 — член правления Петербургского водопроводного общества. С 1874 — член правления Общества Рыбинско-Бологовской железной дороги. С 1875 — член правления Общества Киевско-Брестской железной дороги. С 1878 — вице-председатель, с 1881 — председатель Общества Юго-Западных железных дорог. Как крупный предприниматель нажил миллионное состояние.

Государственный деятель

В 1880-е годы Вышнеградский входил в близкое окружение крайне влиятельного консервативного публициста, редактора «Московских ведомостей» Михаила Каткова (публиковал в его газете статьи по финансовым вопросам). Именно по предложению Каткова в 1884 Вышнеградский стал сначала членом Совета при министре народного просвещения, где участвовал в разработке консервативного университетского устава 1884 года, а также стал главным автором проекта промышленного образования.

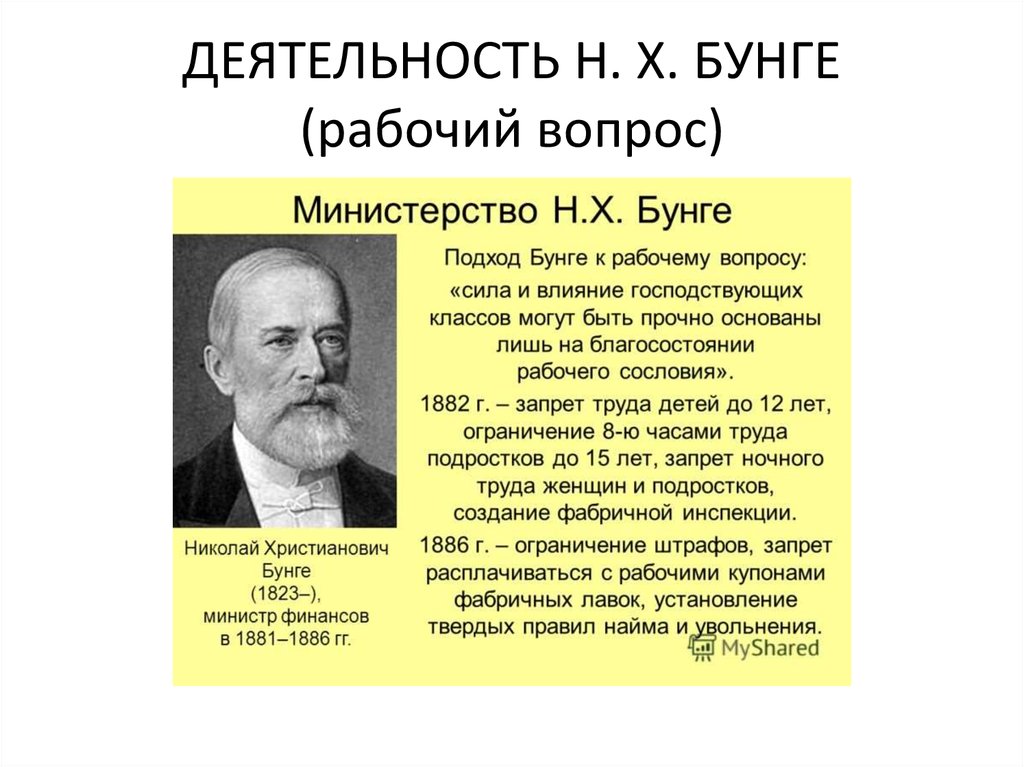

Пользуясь протекцией влиятельного князя Владимира Мещерского (близкого к Александру III), а также мощной поддержкой Каткова, который в 1885-1887 годах развернул активную кампанию за отставку «министра-инородца» Николая Бунге, с 1 января 1887 года Вышнеградский занял пост министра финансов. Главной целью нового руководителя министерства — стало уничтожение бюджетного дефицита и политика покровительства отечественной промышленности. Для этого Вышнеградский намеревался ввести винную и табачную монополии, пересмотреть железнодорожные тарифы и таможенные пошлины. За первые два года ему действительно удалось уменьшить бюджетный дефицит, значительно увеличить золотой запас России, а вместе с ним – и устойчивость рубля. Но ради достижения этой цели Вышнеградский в 1887-88 годах повысил прямые и косвенные налоги. Это позволило провести конвертацию внешних займов России

При Вышнеградском более чем в два раза вырос экспорт русского хлеба. Это именно ему, министру Вышнеградскому приписывают слова: «недоедим, но вывезем»[2][3]. Однако, при этом он он не уделял достаточного внимания аграрному вопросу, что способствовало осложнению положения в деревне и голоду 1891-92 годов, в результате подорвавшему многие начинания Вышнеградского. Как министру, ему не хватало широкого кругозора, он вёл себя в основном как узкий финансист. Однако его уход с министерского поста в 1892 году был вызван вовсе не некомпетентностью, а тяжёлой болезнью и интригами, [4] прежде всего со стороны его непосредственного преемника, С.Ю.Витте.

Однако помехи в деятельности следовали не только изнутри министерства, от коллег и конкурентов. Всё-таки, Вышнеградский был человеком не совсем своим среди традиционного аппарата чиновников. Помехи и препятствия в работе возникали порой в самых неожиданных местах. Так, например, 30 марта 1889 года главой министерства путей сообщения был назначен Адольф Яковлевич фон Гюббенет. В отличие от своего предшественника, генерала Паукера, у него сразу же сложились крайне напряжённые отношения с министром финансов, который в деловых вопросах теперь оказывался ближайшим партнёром и сотрудником министра путей сообщения (тарифная политика, выкуп дорог и целый ряд других, не менее важных). Александр III был хорошо осведомлён о тлеющем конфликте, но относился к нему не только спокойно, но и даже с некоторым удовольствием.

В отличие от своего предшественника, генерала Паукера, у него сразу же сложились крайне напряжённые отношения с министром финансов, который в деловых вопросах теперь оказывался ближайшим партнёром и сотрудником министра путей сообщения (тарифная политика, выкуп дорог и целый ряд других, не менее важных). Александр III был хорошо осведомлён о тлеющем конфликте, но относился к нему не только спокойно, но и даже с некоторым удовольствием.

«…непримиримая вражда Гюббенета и Вышнеградского, конечно не составляет тайны для государя, но он вовсе не намерен положить ей конец, напротив того, она как бы входит в его виды. Государь не любит Вышнеградского, не доверяет ему и, кажется, очень доволен, что Гюббенет следит за каждым его шагом, умышленно выискивает, нет ли чего предосудительного в образе действий его противника».

— ( Евгений Феоктистов, «За кулисами политики и литературы»)

Такое положение казалось бы создавало некоторые преимущества для Гюббенета, но при том его позиции изрядно подрывались.

Министр финансов

В январе 1887 назначен управляющим министерством финансов, в 1888—1892 — министр финансов. Был назначен по инициативе Каткова, который добился увольнения либерального министра Н. Х. Бунге и рассчитывал, что Вышнеградский резко пересмотрит политику министерства в направлении проведения продворянской финансовой политики. Кроме того, Бунге не смог решить вопрос выработки бездефицитного бюджета, который стал одной из главных задач нового министра.

В 1890 году стал Почётным гражданином Казани

Предприняв некоторые меры, направленные на защиту дворянских интересов (например, была проведена конверсия закладных листов общества взаимного поземельного кредита, причём новые закладные листы освобождались от уплаты купонного налога), Вышнеградский, в целом, продолжил политику своего предшественника, направленную на борьбу с бюджетным дефицитом и укрепление национальной валюты. Проводил протекционистскую политику, существенно повысив таможенные пошлины, что проявилось, в частности, в Таможенном тарифе 1891, увеличившего пошлины для 63 % ввозимых товаров и сокративших только для 2 %.

Проводил протекционистскую политику, существенно повысив таможенные пошлины, что проявилось, в частности, в Таможенном тарифе 1891, увеличившего пошлины для 63 % ввозимых товаров и сокративших только для 2 %.

Значительное внимание уделял созданию запаса золотой наличности, что позволило его преемнику С. Ю. Витте провести денежную реформу (ввести «золотой рубль»). Инициировал увеличение косвенных налогов: был повышен питейный акциз, введены нефтяной и спичечный акцизы, дополнительный акциз с рафинированного сахара, увеличен гербовый сбор (повышение косвенного налогообложения было подвергнуто критике оппонентами Вышнеградского как ухудшающее положение малоимущих слоёв населения). Выступал за поощрение экспорта — в частности, провёл понижение хлебных тарифов; на зерно, вывозимое за границу, была установлена 10%-ная скидка. Стимулировал вывоз не только излишком хлеба, но и части необходимых запасов крестьян. Как писал об этом известный ученый экономист Озеров Иван Христофорович [7]:

Стремление удержать золото в России и поддержать золотое обращение создаёт у нас так наз.

Вывозную политику мы употребляем все меры, чтобы сжать привоз к нам заграничных товаров и, наоборот, усилить вывоз, отсюда – пониженные вывозные железнодорожные тарифы. Мы вывозим все: хлеб, мясо, яйца, а вместе с тем вывозим частицы нашей почвы, вывозим даже свои собственные волосы, — как говорил Вышнеградский, — «сами недоедим, а вывезем»

— ( Озеров Иван Христофорович, «Экономическая Россия и ее финансовая политика на исходе XIX и в начале XX века »)

Когда, неурожаи 1891 и 1892 вызвали голод среди крестьянства и нанесли удар по экспортной политике Вышнеградского,он руководил выкупом в казну нерентабельных железных дорог, предпринял контрольно-финансовую (1889—1890) и тарифную (1889) реформы в железнодорожной сфере. Провёл конверсии государственных (внешних и внутренних) займов, что способствовало сокращению платежей по государственному долгу, понижению процента, упорядочиванию государственного долга (при этом сам государственный долг при нём увеличился за счёт новых займов).

Энергичный и предприимчивый министр финансов, пришедший из предпринимательской среды, был нетипичной фигурой для российской бюрократии. В мемуарах Витте описана история обвинения Вышнеградского в получении взятки в размере 500 тысяч франков от Ротшильда при заключении в Париже займа. Однако история была сложнее — Ротшильд отстранил от участия в займе одну из конкурирующих банкирских групп (Госкье), которая предварительно заручилась согласием Вышнеградского на своё участие в выгодном проекте. Тогда министр финансов действительно попросил Ротшильда выплатить ему 500 тысяч франков, но всю сумму перевёл «обиженным» банкирам как компенсацию за упущенную выгоду. Витте вспоминал, что Александр III, узнав о подробностях проведённой операции,

с одной стороны, был очень доволен, что выяснилось, что министр его человек корректный; но с другой стороны, сделал совершенно правильное замечание, что тот приём, который употребил Вышнеградский — приём все-таки крайне неудобный… Но приём этот именно был свойствен характеру Вышнеградского и был привит к нему его прежней деятельностью, когда он имел различные дела с различными банкирами, в различных обществах, — дела которых не были всегда вполне корректными.

Но всё это происходило тогда, когда он еще не был министром финансов, а весь этот приём (употребленный Вышнеградским в отношении группы Госкье) и является отрыжкой тех приёмов, которые вообще там были приняты и которые Вышнеградский практиковал сам в прежней своей деятельности.

Последние годы жизни и кончина

В апреле 1892 Вышнеградский по состоянию здоровья ушёл в отставку с поста министра, оставшись членом Государственного совета. Управляющим делами министерства финансов был назначен товарищ министра — Ф.Г. Тернер. Тернер управлял министерством до назначения С.Ю. Витте 30 августа 1892 года. Похоронен в Исидоровской церкви Александро-Невской лавры в Петербурге, в настоящее время могила утрачена [8]

Адреса в Санкт-Петербурге

1893 — 25.03.1895 года — доходный дом И. О. Утина — Конногвардейский бульвар, 17.

Труды

- О движении системы материальных точек, определяемой полными дифференциальными уравнениями. СПб, 1854.

- Элементарная механика.

СПб, 1860.

СПб, 1860. - Курс подъёмных машин. Ч. 1-2. СПб, 1872.

- О регуляторах прямого действия. СПб, 1877.

- О регуляторах непрямого действия. СПб, 1878.

- Прикладная механика: Курс паровых машин. СПб, 1879—1884.

- Записка И.А. Вышнеградского Александру III «Об изменении финансового управления». 1886 г. // Судьбы России. Проблемы экономического развития страны в XIX – начале XX вв. Спас – Лики России, СПб., 2007.

Библиография

- Шилов Д. Н. Государственные деятели Российской империи. Главы высших и центральных учреждений. 1802—1917. Биоблиографический справочник. СПб, 2001. С. 149—154.

| Предшественник: Николай Бунге | Министры финансов России 1887—1892 | Преемник: Сергей Витте |

См. также

- Список министров финансов Российской империи

Примечания

- ↑ Вышнеградский, Николай Алексеевич // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: В 86 томах (82 т.

и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.

и 4 доп.). — СПб., 1890—1907. - ↑ М. Константинова, «О роли государства в хлебной торговле Сибири в конце XIX — начале XX в.», Интернет портал по истории Алтая

- ↑ Г. Жога, «Эксперт Урал» №12 (321), 24 марта 2008 года

- ↑ Коллектив авторов СПбГУ под ред. акад.Фурсенко. Управленческая элита Российской империи (1802-1917). — С-Петербург.: Лики России, 2008. — С. 342.

- ↑ Коллектив авторов СПбГУ под ред. акад.Фурсенко. Управленческая элита Российской империи (1802-1917). — С-Петербург.: Лики России, 2008. — С. 238.

- ↑ Принимая во внимание заслуги

- ↑ Проф. И. Х. Озеров. Экономическая Россия и ее финансовая политика на исходе XIX и в начале XX века / М. 1905 г. с. 165.

- ↑ Федоровская усыпальница и усыпальница митрополита Исидора

Ссылки

- Вышнеградский, Иван Алексеевич // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: В 86 томах (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.

- Биография

- Биография

- Денежная система: битва за золотой рубль

- Воспоминания С. Ю. Витте

Отечественная история. 2004. № 5.

Статьи

Я.Е. Водарский: Легенды Прутского похода Петра I (1711 г.) [3-26]

В.А. Юрченков: Мордовский этнос в системе Российской империи: XVIII – начало XX в. [6-37]

М. фон Хаген: Пределы реформы: национализм и русская императорская армия в 1874–1917 гг. [37-49]

В.Л. Степанов: Предпосылки денежной реформы С.Ю. Витте: политика министра финансов И.А. Вышнеградского (1887–1892) [49-69]

У.Б. Очиров: Калмыцкие национальные части в составе Белого движения в период Гражданской войны [70-81]

А.Б. Суслов: Спецконтингент и принудительный труд в советских пенитенциарных концепциях 1930-х гг. [81-96]

В.П. Данилов, И.Е. Зеленин: Организованный голод. К 70-летию общекрестьянской трагедии [97-111]

Г. Р. Мирзоев: Гражданская война в Таджикистане в начале 1990-х гг.: причины возникновения [111-120]

Р. Мирзоев: Гражданская война в Таджикистане в начале 1990-х гг.: причины возникновения [111-120]

В.В. Фомин: Варяги в переписке Ивана Грозного с шведским королем Юханом III [121-133]

Е.А. Вишленкова, А.А. Сальникова: Юбилейные истории Казанского университета [133-141]

Ф.А. Селезнёв: Новое о русских либералах начала XX в. [143-145]

В.В. Алексеев: Новый обобщающий труд по отечественной истории (История человечества. В 8 т. Т. VIII. Россия) [146-151]

В.Н. Ершов: Премьер, оставшийся в памяти (из воспоминаний о А.Н. Косыгине) [152-161]

А.Ю. Бакушин: Одиссея Леонида Меньшикова, или Азеф наоборот [162-177]

В.Н. Горлов: Советские общежития рабочей молодежи [177-180]

Критика и библиография

В.А. Муравьёв: Избранные труды С.О. Шмидта [181-184]

А.С. Лавров: В. Водов. Христианство, власть и общество у восточных славян (X–XVII вв. ) [185-187]

) [185-187]

А.И. Аксёнов: Н.М. Рогожин. У государевых дел быть указано; Н.М. Рогожин. Посольский приказ: колыбель российской дипломатии [187-189]

Ю.Г. Степанов: Н.А. Троицкий. Крестоносцы социализма [189-191]

А.Б. Николаев: Уникальная публикация документов 1917 г. [191-193]

П.М. Полян: Архипелаг «кулацкой ссылки»: Западносибирская гряда [194-196]

Н.В. Черникова: Английская набережная, 4. Вып. 1-3 [196-201]

С.С. Секиринский: Вторая муза историка. Неизученные страницы русской культуры XX столетия [201-202]

Письма в редакцию

В.Н. Пономарёв: Так был ли граф К.В. Нессельроде министром иностранных дел России? [203-204]

Международная петиция против закрытия одного из важнейших архивов России [204]

Научная жизнь

О.М. Хлобустов: На Лубянке. Исторические чтения [205-208]

Г.А. Мельничук: Шацк: 450 лет в истории России. Научно-практическая конференция [208-211]

Научно-практическая конференция [208-211]

А.И. Уткин, З.С. Бочарова: У курских историков и краеведов [211-213]

Юбилей академика РАН В.В. Алексеева [213-214]

Докторские диссертации по отечественной истории [215-216]

Новые книги по отечественной истории [216-218]

Новые поступления зарубежной литературы по отечественной истории [219-220]

Статья о конгрессах+советах+предпринимателей в The Free Dictionary

Конгресс+советы+предпринимателей | Статья о конгрессах+советах+предпринимателей в The Free DictionaryКонгресс+советы+предпринимателей | Статья о конгрессах+советах+предпринимателей в The Free Dictionary

Слово, не найденное в Словаре и Энциклопедии.

Пожалуйста, попробуйте слова отдельно:

конгресс доски из предприниматели

Некоторые статьи, соответствующие вашему запросу:

- Нг Сер Мианг

- Джоэл Майерс

- Джозеф Дж.