Ответить на вопросы письменно: 1. Какие реформы были проведены в России в XVI веке? Как было

1. Какие реформы были проведены в России в XVI веке? Как было организовано государственное управление?

1) Военная реформа, проведенная Иваном Грозным, а это поместное войско, Уложение о службе, ну, и конечно, стрелецкое войско (первое войско дальнего боя)

2) Церковная Реформа — впервые был созван стоглавый собор, на котором было принято решение о невозможности церковью принимать дары и подношения в виде земли.

3) Отмена «кормлений», теперь княжеская администрация содержалась только за свои труды, т.е за свой счет.

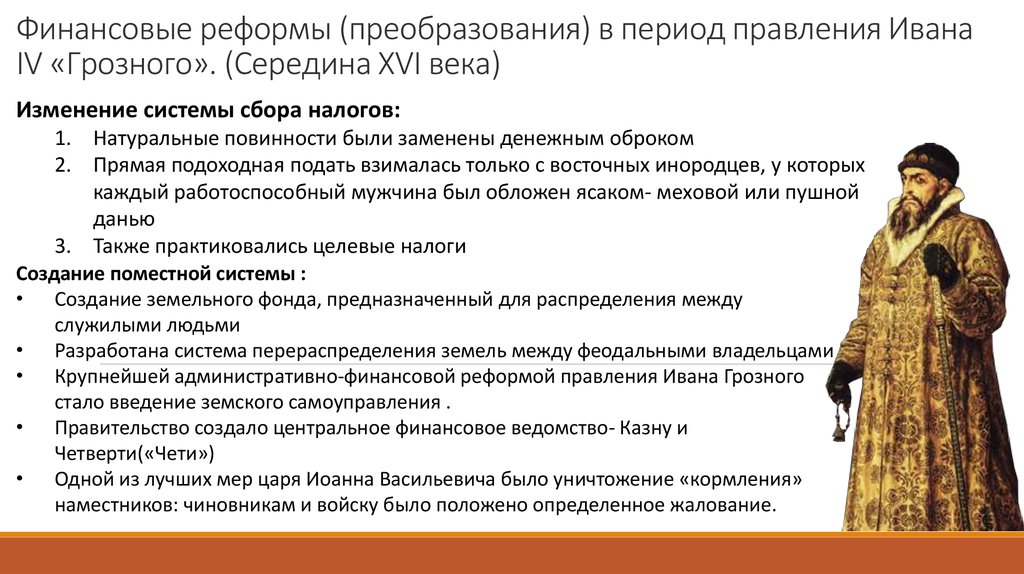

4) Установление единой единицы взимания налогов

5) Судебник. Единый свод законов всея Руси или уже в то время, Московья.

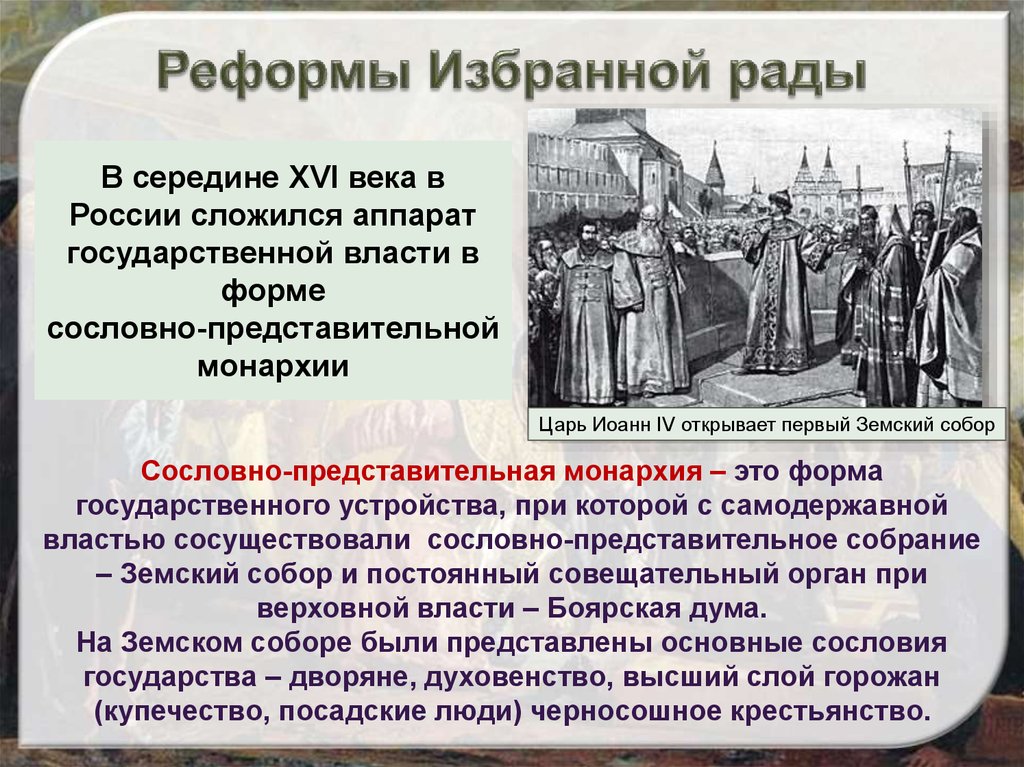

Гос. Управление:

Царь и Боярская Дума при царе провозглашали законы/указы, они попадают на слушание Земского собора, после чего эти законы/указы исполняются Приказами. Приказы — это специальные органы управления, занимавшиеся исполнением функций гос.

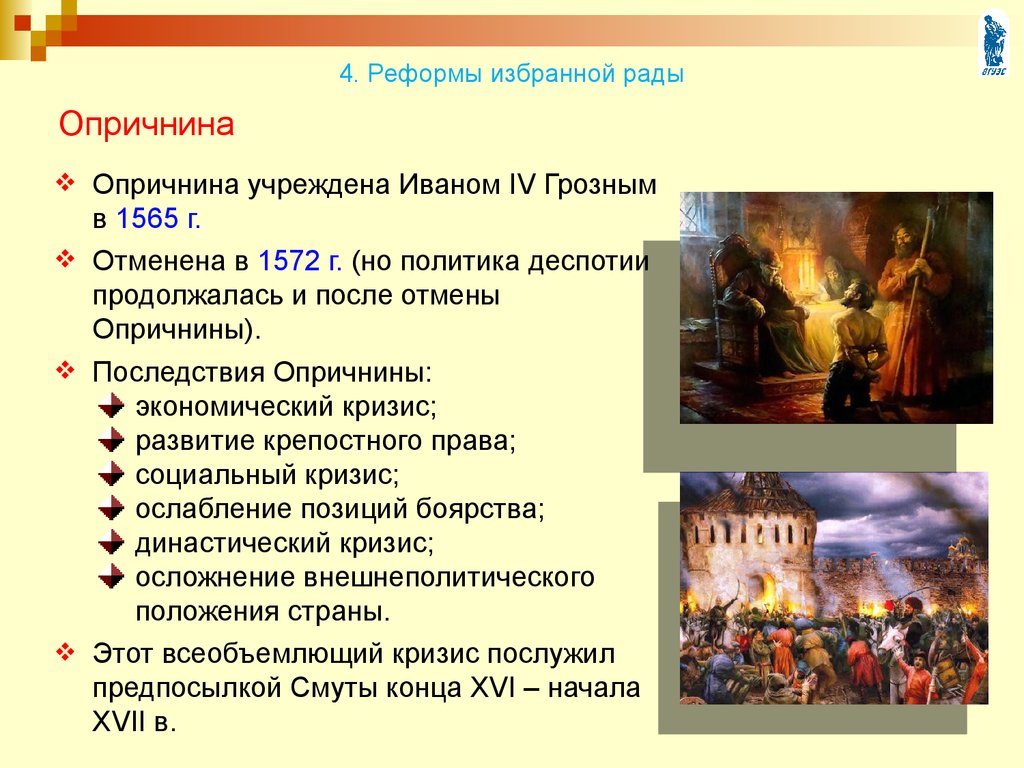

2. Что такое опричнина? В чем состоял ее смысл? Каковы были последствия опричнины для истории России?

Опричнину можно рассматривать с двух сторон.

Опричнина — период времени в России, когда у престола был Иван 4, в который проводился некий террор в отношении боярства 1565-1572 годах и был направлен на искоренение боярского влияния на государственную власть.

В период правления Ивана 4, вся Русская земля была разделена на Опричнину и Земщину. Опричнина — земля подвластная великому царю. На ней он мог «тварить» всё что пожелает. Земщина же, это «земля боярская», территория, на которой, согласно обещанию, боярам и их состояниям ничего не угрожает.

Смысл опричнины состоял в искоренение боярства и уменьшении его власти на государственные дела.

Последствия:

— разорение страны

— начало формирования крепостного права

— усиление власти царя.

— ослабление военной силы страны

— поражение в Ливонской войне.

3. Как расширялась территория России в XVI веке? Какие задачи внешней политики России были решены в тот период?

Внешняя политику Ивана Грозного можно разделить на три направления: восточная, западная и южная.

Целью восточной политики стало расширение территории и устранение остатков Золотой Орды, постоянно совершавших набеги. Итак:

1552 год — завоевание Казанского ханства

1556 год — завоевание Астраханского ханства

Башкиры и чуваши присоединились к России в 1550 — 1560 гг.

1580 год — завоевание Сибирского ханства.

Западную политику Ивана Грозного успешной назвать нельзя.

По причине вмешательства Речи Посполитой (Польши) и Швеции, а также поспешным действиям в заключении мирного договора, что дало время на восстановление Ливонская война была проиграна. Выход к морю не получен!

Главной задачей южной политики была оборона южных рубежей от Крымского ханства. Разгром этого ханства считался тактически неверным ввиду того, что оно состояло в союзе с самым большим и всё еще мощным остатком Золотой Орды. Оборона была успешной, и в «битве при Молодях» русское войско разбило армию крымского ханства.

Оборона была успешной, и в «битве при Молодях» русское войско разбило армию крымского ханства.

4. Каковы результаты правления Ивана IV для России?

Результаты можно разделить на «+» и «-«

Итак, «+»

+ Укрепление гос. аппарата

+ создание постоянной армии

+ значительное расширение территорий

Теперь «-«

— страна разорена

— страна в страхе. Казнено и убито тысячи и десятки тысяч людей.

— становление крепостного права

— проиграна Ливонская война

— династический кризис

5. Можно ли называть Россию конца XVI века многонациональным государством? Как происходил процесс включения других народов в состав России , и как их включение повлияло на жизнь народов?В ходе многочисленных завоеваний были присвоены различные территории, на которых проживали всяческие народы, к примеру:

Были присоединены Поволжье, Урал и Сибирь, где проживали и татары, и башкиры, и марийцы, и народы мордвы.

Включение происходило как в процессе завоевание (татар), так и мирное включение народов, не имевших государственности и нуждающихся в «убежище».

Жизнь конечно изменилась, но в лучшую сторону. Россия с уважением относилась к культурам других народов, к примеру, мусульманские народы сохранили свою веру.

Определения и 6-ой вопрос не входят в максимально допустимый размер ответа. Задайте вопрос повторно.

Существует несколько точек зрения историков по вопросу о направленности реформ

Главная > Материалы для подготовки к комплексному экзамену на ВНЖ > Россия в XVI столетии > Реформы XVI века

После смерти Василия III боярское правительство вдовствующей княгини Елены приступило к преобразованиям в финансовой сфере. С расширением товарооборота требовалось все больше денег, но запас драгоценных металлов в России был ничтожно мал. Неудовлетворенная потребность в деньгах вызвала массовую подделку серебряной монеты. В городах появилось большое число фальшивомонетчиков. И хотя виновных жестоко преследовали, ничто не помогало. Тогда власти изъяли из обращения старую разновесную монету и перечеканили ее по единому образцу. За несколько лет финансовых преобразований (1533- 1538 гг.) была введена единая русская монетная система. Чеканка денег прочно стала прерогативой государственной казны.

И хотя виновных жестоко преследовали, ничто не помогало. Тогда власти изъяли из обращения старую разновесную монету и перечеканили ее по единому образцу. За несколько лет финансовых преобразований (1533- 1538 гг.) была введена единая русская монетная система. Чеканка денег прочно стала прерогативой государственной казны.

До середины XVI в. на Руси не было единой системы налогообложения. В каждой земле существовали свои налоги, оброки и повинности, соответствовавшие традиции. В 50-х гг., после переписи земель, была введена единая единица податного обложения — «большая соха», включавшая в себя определенное количество пахотной земли или посадских дворов. Старые формы налогообложения во многом сохранились, однако введение едино налоговой системы было крупным шагом вперед.

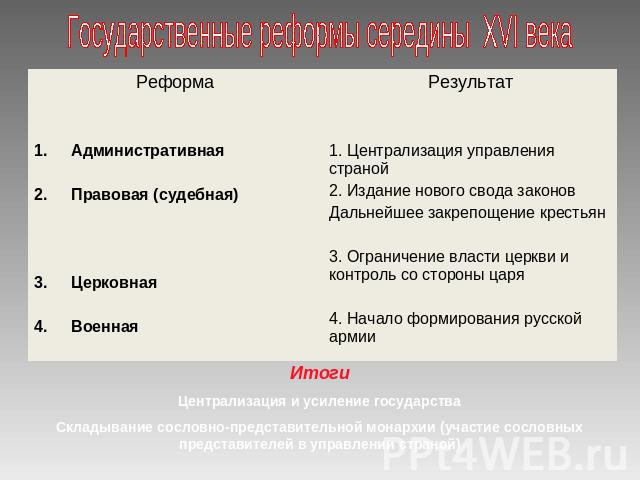

Земская реформа

В 30-х гг. XVI в. боярское правительство приступило к земско-губным и судебным преобразованиям. Они достигли апогея в середине 50-х гг.

В чем суть и последствия земско-губной реформы? Прежде всего она означала повсеместную отмену кормлений. На территории государства создавалось два типа учреждений — «земские избы» и «губные избы». Они выполняли роль органов самоуправления, в которые вовлекались уважаемые люди, выбранные местным населением. Костяк земской администрации составляли представители зажиточных слоев — старосты, головы, целовальники (присягавшие целованием креста). Новые органы власти обеспечивали реализацию распоряжений, поступавших из центра. Земские избы занимались раскладкой, сбором и отправкой в столицу налоговых сумм, отвечали за строительство дорог и общественных зданий, заселение пустующих земель, поддержание в должном состоянии пашен и т.д. Эти учреждения были прототипом будущих земств.

На территории государства создавалось два типа учреждений — «земские избы» и «губные избы». Они выполняли роль органов самоуправления, в которые вовлекались уважаемые люди, выбранные местным населением. Костяк земской администрации составляли представители зажиточных слоев — старосты, головы, целовальники (присягавшие целованием креста). Новые органы власти обеспечивали реализацию распоряжений, поступавших из центра. Земские избы занимались раскладкой, сбором и отправкой в столицу налоговых сумм, отвечали за строительство дорог и общественных зданий, заселение пустующих земель, поддержание в должном состоянии пашен и т.д. Эти учреждения были прототипом будущих земств.

Особенно интенсивно земская реформа проводилась на черносошном Севере, где рано развился товарный обмен, практиковалась скупка земли в крестьянской среде. В реформе были заинтересованы крестьянские предпринимательские верхи и купечество.

Губные избы формировались по типу земских, но им вменялась в обязанность борьба с преступностью. Имея собственный штат и следственный аппарат, губные избы разыскивали преступников, опрашивали свидетелей. В их распоряжении имелись тюрьмы с охраной. Они же выносили приговоры и их исполняли. Деятельность этих органов была в основном направлена против профессиональной преступности и разбойничьих шаек.

Имея собственный штат и следственный аппарат, губные избы разыскивали преступников, опрашивали свидетелей. В их распоряжении имелись тюрьмы с охраной. Они же выносили приговоры и их исполняли. Деятельность этих органов была в основном направлена против профессиональной преступности и разбойничьих шаек.

Судебная реформа

Земско-губные преобразования сопровождались судебной реформой. В руках земско-губной администрации сосредоточилось судебное разбирательство и вынесение приговоров. Но делалось это совместно с «добрыми людьми», которые избирались местным населением. Понятие «добрый» означало устойчивое материальное положение, доверие свободного населения. Привлечение «добрых людей» к исполнению судебных функций имеет много общего с реформами Генриха II в Англии XII в., в результате которых впоследствии сформировался суд присяжных. В русской реформе также создавался тип присяжного заседателя в лице «целовальников» и «добрых людей», но этому процессу помешала дальнейшая политика Ивана IV.

Военные преобразования

Во внутренней политике большое внимание уделялось укреплению вооруженных сил. Их основу составило дворянское ополчение. Был определен единый порядок прохождения военной службы: «по отечеству» (по происхождению) и «по прибору» (по набору). Службу «по отечеству» проходили дворяне и боярские дети (мелкие феодалы на службе князей и бояр). Служба регулировалась изданным в 1556 г. «Уложением о службе», переходила по наследству и начиналась с 15 лет. Эта категория служилых людей обеспечивалась землей и денежной компенсацией. С каждых 150 десятин земли бояре и дворяне должны были выставлять одного воина «конно и оружно». Создание класса обеспеченных землей воинов консервировало феодальные отношения.

В 1550 г. из числа служилых людей «по прибору» формируется стрелецкое войско, имевшее как огнестрельное (пищали), так и холодное (бердыши и сабли) оружие. Сначала в стрельцы было набрано 3 тыс. человек. Они составили личную охрану царя. К концу XVI в. в постоянном стрелецком войске насчитывалось до 25 тыс. человек, оно являлось наиболее мощной боевой силой русской армии. Стрельцы обеспечивались коллективно землей, городскими дворами (не облагавшимися тяглом), небольшим денежным жалованьем, за ними сохранялось право на мелкую торговлю и ремесло. К «приборным людям» относились также казаки, пушкари, казенные кузнецы и др. Вспомогательные части армии формировались из тяглого сельского люда (по особой разверстке). Они обеспечивали транспортное обслуживание армии на марше, инженерно-осадные работы и т.п.

в постоянном стрелецком войске насчитывалось до 25 тыс. человек, оно являлось наиболее мощной боевой силой русской армии. Стрельцы обеспечивались коллективно землей, городскими дворами (не облагавшимися тяглом), небольшим денежным жалованьем, за ними сохранялось право на мелкую торговлю и ремесло. К «приборным людям» относились также казаки, пушкари, казенные кузнецы и др. Вспомогательные части армии формировались из тяглого сельского люда (по особой разверстке). Они обеспечивали транспортное обслуживание армии на марше, инженерно-осадные работы и т.п.

На военную службу нанимались и иностранцы (поляки, немцы), которых в российском войске к концу XVI в. насчитывалось около 2,5 тыс..

Приговор 1550 г. ввел четкое деление по полкам (большой полк, полк правой руки, левой руки, передовой) с подчинением войска воеводе большого полка. На время военных походов отменялось местничество (порядок замещения должностей в войске в зависимости от знатности).

«Стоглав» и «Домострой»

В 50-е гг. XVI в. в России укреплялись законодательные основы всех сфер общественно-политической жизни. В феврале 1551 г. на церковном соборе в Москве Иван IV выступил с речью, в которой изложил 69 вопросов к церкви и просил дать ответы на них «по правилам Святых Отцов». Ответы деятелей церкви составили книгу, разделенную на 100 глав (отсюда и название «Стоглав»), в основном по вопросам канонической жизни. Для практического руководства «Стоглав» был разослан по монастырям и церквям.

XVI в. в России укреплялись законодательные основы всех сфер общественно-политической жизни. В феврале 1551 г. на церковном соборе в Москве Иван IV выступил с речью, в которой изложил 69 вопросов к церкви и просил дать ответы на них «по правилам Святых Отцов». Ответы деятелей церкви составили книгу, разделенную на 100 глав (отсюда и название «Стоглав»), в основном по вопросам канонической жизни. Для практического руководства «Стоглав» был разослан по монастырям и церквям.

В те же 50-е гг. в царском окружении был составлен сборник бытовых, нравственно-моральных и юридических правил поведения – «Домострой». Он санкционировал побои детей отцом как лучшее средство их воспитания в подчинении: от побоев чадо «не умрет, но здоровее будет», «сокруши ему ребра» в юности, потом поздно будет. Жену полагалось бить плетью за достаточно серьезную вину, без гнева, с христианской назидательностью, «вежливенько». Ревностно подобало служить властям, беспрекословно соблюдать смирение, «не искать земной славы» и «всякую скорбь и тесноту с благодарением терпеть».

Общая оценка реформ

В целом реформы способствовали укреплению Российского государства, усилению его военной мощи. Они привели к крупным военным и внешнеполитическим успехам (присоединение Казанского и Астраханского ханств, успешное начало Ливонской войны).

Существует несколько точек зрения историков по вопросу о направленности реформ. Так, одни считают, что в первой половине XVI в. перед Россией, как и перед другими странами Европы, было два пути — феодальный и буржуазный (или предбуржуазный), и реформы Избранной рады были ориентированы на буржуазную реорганизацию общества. По мнению других, их конечная цель — завершение централизации государства. Отход от политики реформ они объясняли тем, что у царя и его советников были разные концепции централизации. Избранная рада слишком медленно проводила структурные реформы, темп которых не устраивал царя. Важную роль сыграл и психологический конфликт: властолюбивый царь не мог долго терпеть рядом с собой умных и властных советников.