Реферат — Биография М. Ю. Лермонтова

Скачать реферат: Биография М. Ю. Лермонтова | |||

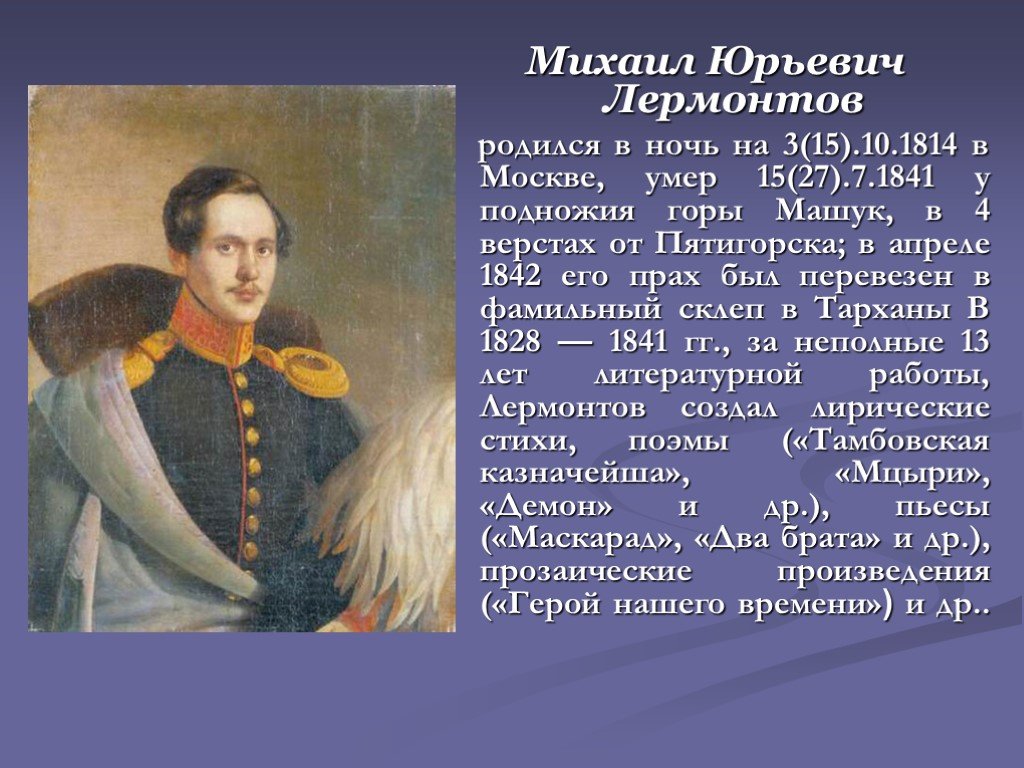

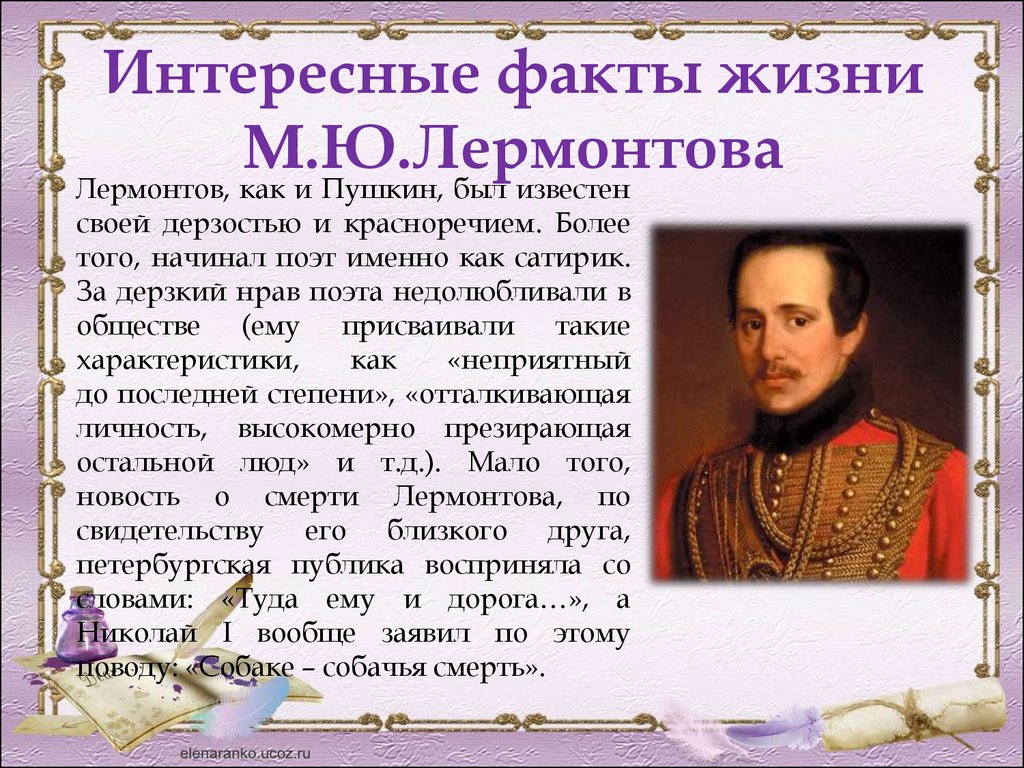

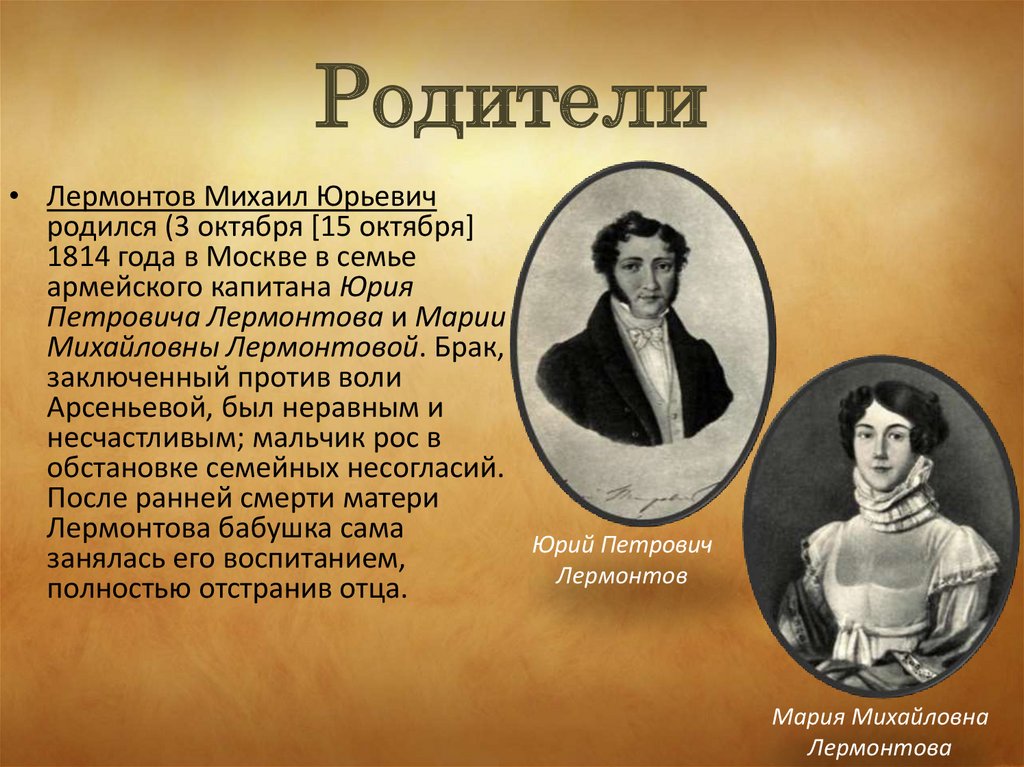

М. Ю. Лермонтов — поэт, писатель, драматург. Он родился в Москве, в семье офицера. Детство будущего поэта было омрачено ранней смертью матери и постоянной тяжбой между бабушкой и отцом. Тяжелые впечатления детства наложили отпечаток на характер юноши, способствовали формированию натуры с повышенными эмоциональными реакциями.

Уже в детские годы у Лермонтова проявилась такая черта характера как мечтательность, склонность к фантазии. Предметом его пристального внимания становится природа. В образах природы будущий поэт ищет и находит соответствия своим душевным переживаниям. Особую роль в развитии Лермонтова-поэта сыграли поездки на Кавказ, пробуждавшие его поэтическое вдохновение:

Синие горы Кавказа, приветствую вас!

Вы взлелеяли детство мое,

Вы носили меня на своих одичалых хребтах;

Облаками меня одевали;

Вы к небу меня приучили,

И я с той поры все мечтаю о вас да о небе. ..

..

Так писал 16-летний Лермонтов.

Одна из ранних поэм Лермонтова — «Кавказский пленник» (1828). Она написана под сильным влиянием А. С. Пушкина. Вместе с тем, эта поэма —своеобразный этап в овладении молодым поэтом основами мастерства. Лермонтов переделывает сюжет пушкинского «Кавказского пленника», уже совсем иную функцию выполняет в поэме образ природы. Отличительным свойством лермонтовского пейзажа становится его слитность с миром чувств лирического героя. Природа наделяется теми же, что и герои, качествами и приметами.

В романтическом мире раннего Лермонтова человек и природа равновелики. Этот мотив будет впоследствии плодотворно развит в позднем творчестве Лермонтова и, прежде всего, в его поэме «Мцыри». Лермонтов не подражал, не копировал, а усваивал в опыте Пушкина и других поэтов, своих предшественников то, что могло способствовать выражению его собственной творческой индивидуальности.

В 1828 г. Лермонтов поступает в пансион при Московском университете, а в 1830 г. становится студентом отделения словесности. В 1832 г. из-за столкновения с преподавателями университета Лермонтов вынужден был покинуть университет. Выйдя из Московского университета, он в этом же году поступил в Петербургскую школу гвардейских подпрапорщиков. Его натура, жаждущая бурь и сильных ощущений, не могла удовлетвориться гражданской службой. Лермонтова влекли приключения, военная карьера. Два года, проведенные им в школе, пагубно отразились на духовном развитии поэта. Лермонтов в эти годы почти не занимался творчеством. Откликом на этот период жизни становится стихотворение «Белеет парус одинокий».

становится студентом отделения словесности. В 1832 г. из-за столкновения с преподавателями университета Лермонтов вынужден был покинуть университет. Выйдя из Московского университета, он в этом же году поступил в Петербургскую школу гвардейских подпрапорщиков. Его натура, жаждущая бурь и сильных ощущений, не могла удовлетвориться гражданской службой. Лермонтова влекли приключения, военная карьера. Два года, проведенные им в школе, пагубно отразились на духовном развитии поэта. Лермонтов в эти годы почти не занимался творчеством. Откликом на этот период жизни становится стихотворение «Белеет парус одинокий».

В Петербурге Лермонтов знакомится с текстом комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума», которая оказала большое влияние на впечатлительного поэта. Тогда и было задумано им драматическое произведение, содержащее резкую критику современных нравов. В 1835 г. Лермонтов пишет драму «Маскарад», которой так и не суждено было появиться на сцене при его жизни. Во время пребывания в Петербурге Лермонтов проявляет интерес к истории России, увлекается чтением сборника «Древние Российские стихотворения, собранные Киршей Даниловым».

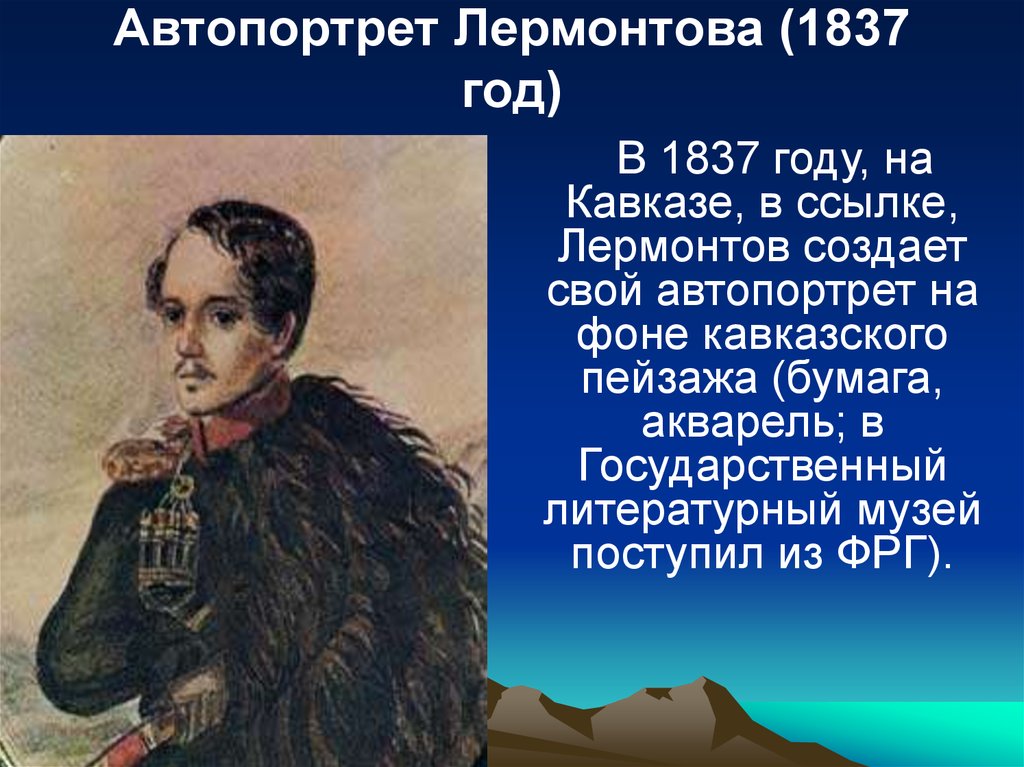

В январе 1837 г. роковая весть о смертельной ране, полученной Пушкиным на дуэли, потрясла Лермонтова. Он пишет стихи «На смерть поэта». Первоначально стихотворение было написано без последних 16 строк и удостоено высочайшей похвалы великого князя Михаила Павловича. В день смерти Пушкина Лермонтов пишет последние 16 строк, которые сыграли роковую роль в его собственной судьбе. Согласно высочайшему повелению Лермонтов весной 1837 г. должен был покинуть Петербург и ехать на Кавказ.

Впечатления, полученные Лермонтовым в экспедиции на восточном берегу Черного моря, участие в перестрелках с чеченцами обогатили Лермонтова разнообразными наблюдениями. Особенно поразила его старая Военно-Грузинская дорога своими красотами и многочисленными легендами и преданиями, ей посвященными. Предания эти были известны ему с детства. Теперь они восстановились в памяти и соединились с впечатлениями от роскошной природы Кавказа. Так зародилась мысль поэта перенести действие поэмы «Демон» на Кавказ.

Предания эти были известны ему с детства. Теперь они восстановились в памяти и соединились с впечатлениями от роскошной природы Кавказа. Так зародилась мысль поэта перенести действие поэмы «Демон» на Кавказ.

Встреча на Кавказе с членами декабристского общества оказала большое влияние на Лермонтова. Он возвращается в Петербург другим человеком. Его юношеская веселость уступает место тоске и даже отчаянию. Поэт сравнивает свободолюбивых людей, встреченных им на Кавказе, с людьми своего круга, грядущее которых «иль пусто иль темно». Поколение 30-х гг. изображает Лермонтов в «Думе», единственном лирическом произведении, написанном им по возвращении с Кавказа.

Кавказские впечатления нашли отражение и в окончательном варианте поэмы «Демон» (1838), и в романе «Герой нашего времени». В конце 30-х гг. Лермонтов начинает сотрудничество с «Отечественными записками», журналом, где печатает повести «Бэла» и «Фаталист», впоследствии вошедшие в роман «Герой нашего времени».

Известность, пришедшая к Лермонтову в конце 30-х гг. , не радует его. Поэта раздражает то, что он «входит в моду». Его положение во многом напоминает положение Пушкина в придворных кругах. Свет недолюбливал Лермонтова за его дерзость, острую наблюдательность и независимость. Лермонтов осознавал это и предчувствовал, что настанет время, когда его «будут преследовать клеветами».

, не радует его. Поэта раздражает то, что он «входит в моду». Его положение во многом напоминает положение Пушкина в придворных кругах. Свет недолюбливал Лермонтова за его дерзость, острую наблюдательность и независимость. Лермонтов осознавал это и предчувствовал, что настанет время, когда его «будут преследовать клеветами».

Образ «героя времени», получивший воплощение в лирической стихии лермонтовской поэзии, в романе «Герой нашего времени» (1839) раскрывается не только психологически. Роман Лермонтова это его попытка дать анализ состояния современного общества, исследовать ту нравственную атмосферу, в которой зреют ростки новой жизни. Печорин — герой своего времени — тем и отличается от всех других персонажей романа, что он единственный, кто умеет взять на себя всю тяжесть ответственности судить не только окружающее его общество, но и быть критичным по отношению к себе. Лермонтов предоставляет читателю возможность изучить различные стороны жизни в их соотношении с судьбой отдельного человека, а судьбу человека рассмотреть на фоне общественно-исторических обстоятельств.

Лермонтов-психолог исследует процессы духовного искажения личности средой, обращая внимание на определяющие, переломные в жизни героев моменты. Это касается и образов простых, естественных людей — Казбича, Бэлы, Максима Максимыча, и «честных контрабандистов»; и людей печоринского круга — Грушницкого, Вернера, Мери. Создавая психологический портрет Печорина, рисуя процесс внутреннего ожесточения героя, Лермонтов одновременно создает образ «простого человека» — Максима Максимыча — доброго, искреннего, преданного Печорину всей душой. Перед читателем развертывается трагедия человека, своим поведением оправдывающего безнравственные поступки Печорина.

Исследование личности Печорина в «дневниковых» главах романа построено по принципу взаимохарактеристики персонажей. Грушницкий и Вернер — герои, не только имеющие свою собственную судьбу и характер, но и своеобразные «зеркальные» отражения личности Печорина. Лермонтовский Печорин познает самого себя, изучая и познавая личность других людей.

Образ Печорина раскрывается не только в действии, поступках, но и в описании внешности героя. Лермонтов создает удивительно богатый психологическим рисунком портрет внешности Печорина. Портрет героя создается не только выразительными, но и изобразительными средствами. В описании движений Печорина, его фигуры, выражения глаз чувствуется взгляд Лермонтова — художника, прекрасно владевшего кистью.

Композиция романа играет важнейшую роль в формировании художественного замысла Лермонтова. Характер Печорина в первых главах романа раскрывается с внешней стороны, его личность проявляется в поступках, в отношении к нему других персонажей. В дневнике Печорина перед нами исповедь героя, дающая объяснение многим поступкам его. Хронологическая последовательность событий в сюжете романа заменяется психологической последовательностью «узнавания» героя читателем. В романе «Герой нашего времени» соединился глубокий психологический анализ напряженной духовной жизни отдельной личности с аналитическим изображением эпохи конца 30-х гг.

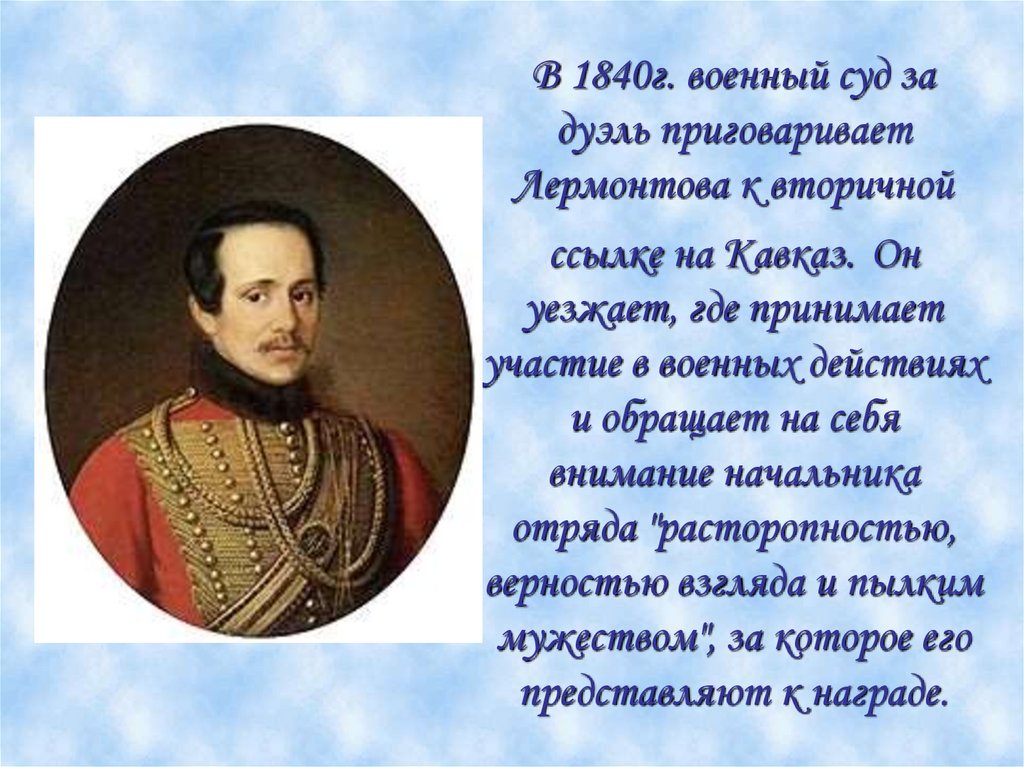

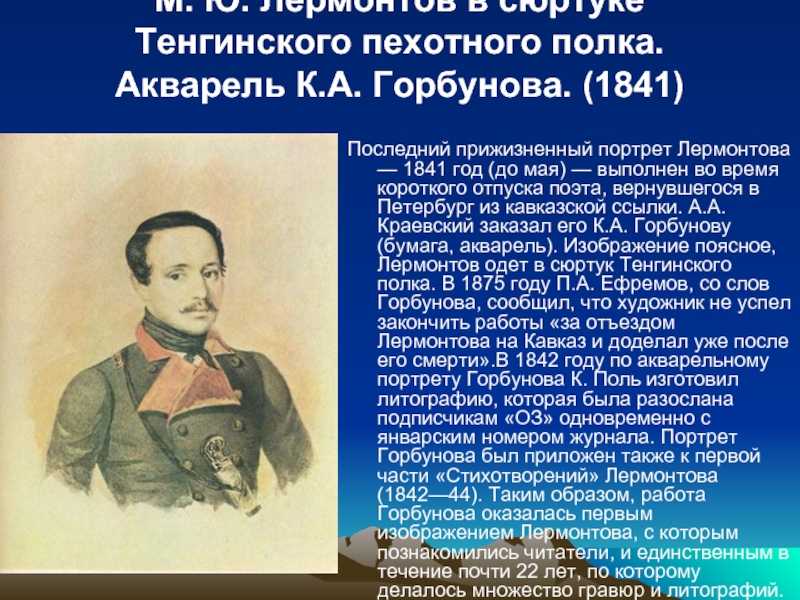

За дуэль с де Барантом и за непозволительные стихи («Первое января») Лермонтов вторично был сослан на Кавказ.

В то время как поэт вел жизнь, полную приключений и тревог, в Петербурге готовились к изданию его сочинения — 28 лирических пьес, выбранных самим поэтом (1840). Лермонтов страстно мечтает уйти в отставку и заняться литературной деятельностью. Но судьба распорядилась иначе. Трагически нелепая случайность (дуэль с Н. Мартыновым) оборвала жизнь поэта 15 июня 1841 г. Ушел из жизни второй великий поэт России, которому было всего 26 лет.

© Реферат плюс

Реферат

Содержание

1. Введение

2. Кавказ в жизни Лермонтова

3. Кавказ в творчестве Лермонтова

3.1. Тема кавказской природы в произведениях М. Ю. Лермонтова

3.2. Легенды Кавказа в творчестве Лермонтова

3.3 Восточные женские образы в произведениях Лермонтова

4. Заключение

Заключение

5.Список используемой литературы

1. Введение

Актуальность темы обусловлена тем что именно на Кавказе произошло становление Лермонтова творческой личностью. Там были написаны наиболее знаменитые его литературные произведения, такие как…(произведения). Объектом моего исследования является биография периодов пребывания Лермонтова на Кавказе. А так же творчество великого русского поэта, написанное под впечатлением этого края.

Предмет исследования моей рефератной работы это – история создания литературных произведений, написанных в периоды пребывания Лермонтова на Кавказе. Цели моей работы изучить художественное своеобразие произведений Лермонтова и определить актуальность его творчества.

Задачи

моей работы: рассмотреть кавказские

легенды которые послужили вдохновением

для создания некоторых произведений

поэта, понять южную линию в творчестве

Лермонтова, сопоставив роль Кавказа в

его жизни. Изучить некоторые интересные

факты биографии этого величайшего

человека, которые имели место произойти

с ним именно на Кавказе.

2. Кавказ в жизни Лермонтова.

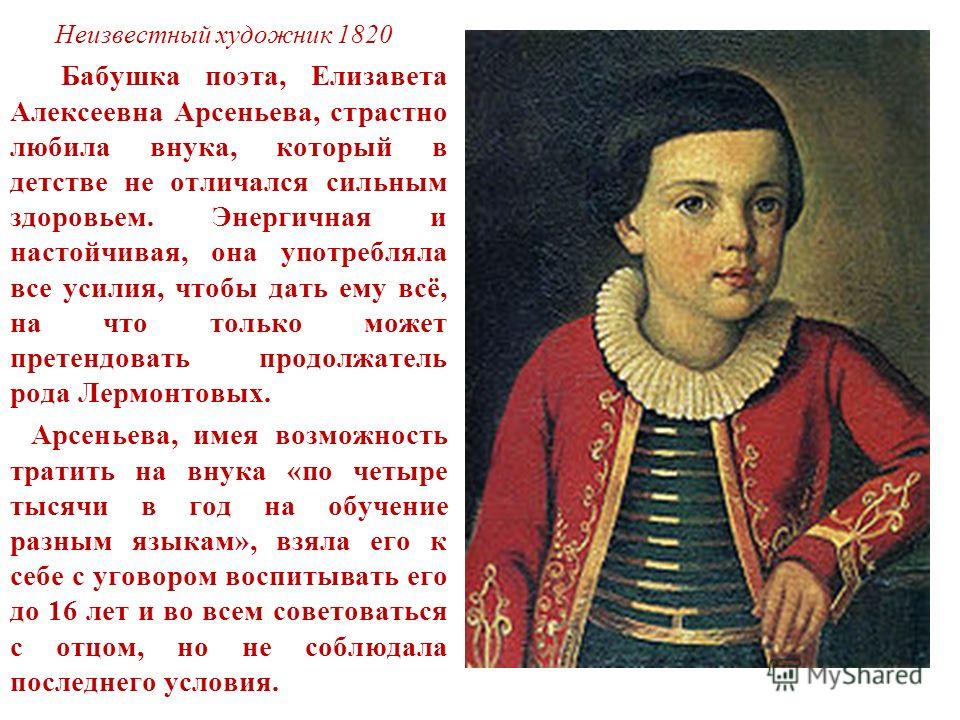

Когда великий поэт был еще маленьким, его бабушка — Елизавета Арсеньевна — несколько раз из Тархан приезжала в гости в имение к своей сестре — Екатерине Арсеньевне Столыпиной. Для укрепления здоровья маленького Миши она брала его с собой.

Кавказ с детства стал страстью Лермонтова. С этим местом связано очень многое в его жизни, оно постоянно присутствовало в ней, вдохновляло его.

Впервые Михаил Юрьевич Лермонтов побывал на Кавказе в малолетнем возрасте, когда бабушка Елизавета Алексеевна Арсеньева привозила его на воды, чтобы поправить здоровье внука. Уже первая поездка из далекого пензенского имения Тарханы, несомненно, оставила отпечаток в детском сознании.

Но

особенно большое значение в жизни

Лермонтова имело посещение Кавказа в

1825 году, когда ему было около 11 лет. Из

Тархан выехали большим обозом, так как

с его бабушкой отправился на воды и её

брат Александр Алексеевич Столыпин —

он ехал с женой и детьми. Ехали и другие

родственники, также множество дворовых,

гувернёры, лекарь, повара. Елизавета

Алексеевна была небогата и бережлива.

Но, зная, что Мишу скоро придется отдать

в учение в Москву или Петербург, решила

сделать ему подарок, очень щедрый, —

поездку на Горячие воды на целое лето.

Здесь Михаил Юрьевич впервые прочитал

«Кавказского пленника» Пушкина.

Большая удача, большое счастье было

прочитать поэму здесь, в виду снежных

гор, — именно там разыгрывается трагедия

Пленника и Черкешенки… Здесь же он

впервые перелистал альбом Марии Акимовны

Шан-Гпрей, в котором было много записей

его матери — Марии Михайловны Лермонтовой,

— не только французские записи, но и

стихи на русском языке. В этот альбом,

по просьбе «тетеньки» (как называл

он Марию Акимовну), он нарисовал акварелью

кавказский вид. В это необыкновенное

для Лермонтова время зарождался в нем

поэт.

Елизавета

Алексеевна была небогата и бережлива.

Но, зная, что Мишу скоро придется отдать

в учение в Москву или Петербург, решила

сделать ему подарок, очень щедрый, —

поездку на Горячие воды на целое лето.

Здесь Михаил Юрьевич впервые прочитал

«Кавказского пленника» Пушкина.

Большая удача, большое счастье было

прочитать поэму здесь, в виду снежных

гор, — именно там разыгрывается трагедия

Пленника и Черкешенки… Здесь же он

впервые перелистал альбом Марии Акимовны

Шан-Гпрей, в котором было много записей

его матери — Марии Михайловны Лермонтовой,

— не только французские записи, но и

стихи на русском языке. В этот альбом,

по просьбе «тетеньки» (как называл

он Марию Акимовну), он нарисовал акварелью

кавказский вид. В это необыкновенное

для Лермонтова время зарождался в нем

поэт.

Вышедший из-под опеки бабушки, уже взрослый, он трижды приезжал на Кавказ, всегда не по своей воле — это было место его службы, а точнее ссылки.

Лермонтов

пишет: «Синие горы Кавказа… вы

взлелеяли детство мое, вы к небу меня

приучили, и я с той поры все мечтаю об

вас, да о небе. ..». В посвящении к поэме

«Аул Бастунжи» поэт называет себя

«сыном Кавказа»:

..». В посвящении к поэме

«Аул Бастунжи» поэт называет себя

«сыном Кавказа»:

От ранних лет кипит в моей крови

Твой жар и бурь твоих порыв мятежный;

На севере, в стране тебе чужой я сердцем твой,

Всегда и всюду твой!

Знакомство с Кавказом не ограничилось детством Лермонтова. Уже молодым юношей ему приходится вернуться туда во время первой своей ссылки, в которую он был сослан в 1837 году за стихотворение «Смерть поэта», посвященное трагической гибели А.С. Пушкина на дуэли. Когда стихотворение дошло до царя, он наложил на нем такую резолюцию: «Приятные стихи, нечего сказать… Я велел старшему медику гвардейского корпуса посетить этого господина и удостовериться, не помешан ли он; а затем мы поступим с ним согласно закону».

Дорогой

на Кавказ Лермонтов простудился, из

ставропольского военного госпиталя во

второй половине мая его перевели в

пятигорский госпиталь, и все лето до

начала сентября он лечился на Кавказских

минеральных водах в Пятигорске и

Кисловодске.

При выходе из госпиталя Лермонтов встретился с товарищем по Университетскому пансиону Н. Сатиным, другом А.И. Герцена.

Во время своей ссылки Лермонтов познакомился с другом сосланных на Кавказ декабристов, умным и смелым в своих суждениях доктором Н.В. Майером, которого вскоре под именем доктора Вернера вывел среди действующих лиц «Княжны Мери».

У М.Н. Сатина произошла встреча Лермонтова с В.Г. Белинским. Они резко поспорили и разошлись, но через 3 года в Петербурге поэт и великий критик встретились снова, и на этот раз поняли и оценили друг друга.

Но это было не единственное интересное знакомство, которое произошло с ним. Лермонтов сдружился с двоюродным братом — Акимом Акимовичем Хастатовым, поручиком лейб-гвардии Семеновского полка. Аким Акимович часто брал поэта с собой на веселые кумыкские пирушки, свадьбы. Лермонтов мог наблюдать искрометные пляски, слышать чарующие песни, легенды, рассказы об абреках и казаках.

Любимый

поэтом край возродил Лермонтова, дал

ему возможность успокоиться, на время

обрести равновесие в душе. Именно в этот

период в сознании поэта Кавказ

ассоциируется с «жилищем вольности

простой», которое противопоставляется

«стране рабов, стране господ»,

«голубых мундиров» и «неволе

душных городов».

Именно в этот

период в сознании поэта Кавказ

ассоциируется с «жилищем вольности

простой», которое противопоставляется

«стране рабов, стране господ»,

«голубых мундиров» и «неволе

душных городов».

Приветствую тебя, Кавказ седой!

Твоим горам я путник не чужой.

Они меня в младенчестве носили

И к небесам пустыни

Приучили…

В конце сентября Лермонтов получил предписание отправиться в Закавказье, в свой Нижегородский драгунский полк, стоявший около Тифлиса. В этой поездке, особенно на Военно-грузинской дороге, Лермонтов много рисовал. Поэт не был профессиональным художником, но талантливо рисовал, как многие писатели-современники, с увлечением делал наброски карандашом и акварелью, писал маслом и пересылал друзьям в Москву и Петербург. Многие из его рисунков и картин сохранились и до наших дней.

Между

8 и 10 октября 1837 г. Лермонтов встретился

в Ставрополе с поэтом-декабристом А. И.

Одоевским, прибывшим вместе с декабристами

Нарышкиным и Назимовым из Сибири. От

Одоевского он узнал много нового о

восстании 14 декабря 1825 г. на Сенатской

площади. Лермонтову были близки взгляды

и интересы Одоевского, и он привязался

к своему новому старшему товарищу.

И.

Одоевским, прибывшим вместе с декабристами

Нарышкиным и Назимовым из Сибири. От

Одоевского он узнал много нового о

восстании 14 декабря 1825 г. на Сенатской

площади. Лермонтову были близки взгляды

и интересы Одоевского, и он привязался

к своему новому старшему товарищу.

В

связи с пребыванием в Закавказье и на

Кавказе Николая первого осенняя

экспедиция против горцев в 1837 г. была

отменена. По собственному признанию,

Лермонтов «слышал только 2-3 выстрела.

«Он «странствовал одетый по-черкесски

с ружьем за плечами; ночевал в чистом

поле, засыпал под крик шакалов».

Возникали планы поездки в Персию, в

Мекку; Лермонтов хотел проситься в

Хивинский поход. Но 10 октября Николай

первый в Дидубе под Тифлисом сделал

смотр войсковым частям кавказского

корпуса, среди которых были 4 эскадрона

Нижегородского Драгунского полка. Царь

нашел их в хорошем состоянии, это косвенно

повлияло на судьбу Лермонтова, который

был переведен в Гродненский гусарский

полк, стоявший недалеко от Новгорода.

Лермонтов уже знал о своем прошении и

о предстоящем возвращении на север, но

высочайший приказ должен был дойти до

Петербурга и оттуда через военное

министерство вернуться в Грузию. Вот

почему Лермонтов задержался в Закавказье.

Вот

почему Лермонтов задержался в Закавказье.

Только 25 ноября Лермонтов был выключен из списков Нижегородского Драгунского полка. Но «прощение» не радовало его, на Кавказе дышалось вольнее.

По дороге Лермонтов задержался в Ставрополе. Лермонтова не могли удовлетворить ограниченные николаевской цензурой высказывания даже передовых журналистов. Его глубокий и могучий дух, как говорил о нем Белинский, не мог примириться с русской крепостнической деятельностью, и не от самодержавия ждал он разрешения важнейших социальных вопросов. Ссылка не смирила Лермонтова. Он был готов к дальнейшей борьбе. Поэта-борца он сравнивал с булатным кинжалом в стихотворении «Кинжал»:

…Ты дан мне в спутники, любви залог немой,

И страннику в тебе пример не бесполезный:

Да, я не изменюсь и буду тверд душой.

Как ты, как ты, мой друг железный.

Хотелось

бы рассказать о Кавказе, который изображен

как в поэзии, так в прозе и живописи

великого поэта. После возвращения из

первой ссылки Лермонтов, наполненный

удивительными творческими замыслами,

начинает их воплощать в таких произведениях

как «Герой нашего времени», кавказская

редакция «Демона», «Мцыри»,

«Беглец», «Ашик-Кериб», «Дары

Терека», «Казачья колыбельная

песня», «Тамара», «Свиданье»,

«Кинжал», «Прощание», «Хаджи

Абрек». Все это стало результатом его

скитаний по Северному Кавказу и Закавказью

в 1837 году. Известный грузинский поэт

Илья Чавчавадзе пишет, что «в своих

мощных стихах, преисполненных поэзии,

Лермонтов изобразил весь Кавказ и, в

частности Грузию».

После возвращения из

первой ссылки Лермонтов, наполненный

удивительными творческими замыслами,

начинает их воплощать в таких произведениях

как «Герой нашего времени», кавказская

редакция «Демона», «Мцыри»,

«Беглец», «Ашик-Кериб», «Дары

Терека», «Казачья колыбельная

песня», «Тамара», «Свиданье»,

«Кинжал», «Прощание», «Хаджи

Абрек». Все это стало результатом его

скитаний по Северному Кавказу и Закавказью

в 1837 году. Известный грузинский поэт

Илья Чавчавадзе пишет, что «в своих

мощных стихах, преисполненных поэзии,

Лермонтов изобразил весь Кавказ и, в

частности Грузию».

Во

время второй ссылки (1840 г.) Лермонтов

попадает в Малую Чечню после дуэли с

сыном французского посла Эрнестом де

Барантом. Наказанием был перевод тем

же чином (поручик) в Тенгинский пехотный

полк, воевавший на Кавказе. Это

соответствовало желанию и самого поэта.

«Если, говорит, переведут в армию,

будет проситься на Кавказ», — так

передавал тогдашнее настроение Михаила

Юрьевича Белинский. Именно тогда поэт

участвовал в боевых действиях и не раз

рисковал жизнью в боях с чеченцами.

Находясь на военной службе на Кавказе, М.Ю. Лермонтов не расставался с записными книжками, заносил в них услышанные из уст, повидавших на своем веку кавказцев отдельные сюжеты будущих своих произведений.

14 апреля 1841 года, не получив отсрочки после двухмесячного отпуска в Петербурге, Лермонтов возвращается на Кавказ. В мае того же года он прибывает в Пятигорск и получает разрешение задержаться для лечения на минеральных водах. Здесь он пишет целый ряд стихотворений: «Сон», «Утес», «Они любили друг друга…», «Тамара», «Свиданье», «Листок», «Выхожу один я на дорогу…», «Морская царевна», «Пророк».

Любимый край Лермонтова – Кавказ, который, с детства вдохновлял поэта, был колыбелью его творчества, стал же местом его гибели. Об истории последней дуэли Лермонтова написано много, и все же нет события более запутанного и окруженного тайной.

Он

погиб на дуэли, которая произошла из-за

ничтожного по нынешним понятиям повода.

Убийцей поэта стал его бывший товарищ

по юнкерской школе Николай Мартынов. О

ссоре Лермонтова и Мартынова, приведшей

к дуэли, очевидцы говорят разное, но все

сходятся в том, что Мартынова возмутила

острота, пущенная в его адрес поэтом.

Увы, понятие чести в XIX веке имело и свои

отрицательные стороны. Невинная шутка

могла стоить жизни.

О

ссоре Лермонтова и Мартынова, приведшей

к дуэли, очевидцы говорят разное, но все

сходятся в том, что Мартынова возмутила

острота, пущенная в его адрес поэтом.

Увы, понятие чести в XIX веке имело и свои

отрицательные стороны. Невинная шутка

могла стоить жизни.

Никто из людей, близких Лермонтову, да и он сам не относились к вызову Мартынова серьёзно. Чтобы дать ему поостыть, Лермонтова со Столыпиным уговорили уехать в Железноводск. В отсутствии его друзья думали дело уладить. В тот же день их посетил Мартынов; он пришёл сильно взволнованный, на лице его была написана решимость. «-Я, господа, — произнёс он, — дождаться не могу. Можно, наконец, понять, что я не шучу и что я не отступлюсь от дуэли».

Лицо

его вполне говорило о том, что он давно

обдумал этот решительный шаг; в голосе

слышалась решимость. Все поняли тогда,

что это не шутка. Тогда Дорохов, известный

бретёр, хотел попытать ещё одно средство.

Уверенный заранее, что все откажутся

быть секундантами Мартынова, он спросил

последнего: «А кто же у вас будет

секундантом»? «Я бы попросил князя

Васильчикова», — ответил тот; лица

всех обратились на Васильчикова, который,

к изумлению всех, согласился быть

секундантом. «Тогда нужно, -сказал

Дорохов, — чтобы секундантами были

поставлены такие условия, против которых

не допускались бы никакие возражения

соперников».

«Тогда нужно, -сказал

Дорохов, — чтобы секундантами были

поставлены такие условия, против которых

не допускались бы никакие возражения

соперников».

Друг Лермонтова Столыпин считал Мартынова трусом и был положительно уверен, что там, где коснётся дуэли, Мартынов непременно отступит. Думали также, что Мартынов предпринял дуэль с тою целью, чтобы сбросить с себя то мнение, которое существовало о нём в тогдашнем обществе, как о необычайном трусе.

Наступил день дуэли. П.К. Мартьянов пересказал разговор, который вёл Лермонтов со своими секундантами: «Всю дорогу из Шотландки до места дуэли Лермонтов был в хорошем расположении духа. Никаких предсмертных распоряжений от него Глебов не слышал. Всё, что он высказал за время переезда, это сожаление, что он не мог получить увольнения от службы в Петербурге и что ему в военной службе едва ли удастся осуществить задуманный труд. «Я выработал уже план. — говорил он Глебову, — двух романов…»

Вечером,

около семи часов дуэлянты, секунданты

и «зрители» (присутствие посторонних

лиц было не только нарушением правил

дуэли, но и ставило её участников в

двойственное положение) оказались в

четырёх верстах от города на небольшой

поляне у дороги, ведущей из Пятигорска

в Николаевскую колонию вдоль

северо-западного склона горы Машук

(теперь это место называется «Перкальской

скалой»).

Секунданты установили барьер — 15 шагов, и отсчитали от него в каждую сторону ещё по 10 шагов, вручили дуэлянтам заряженные пистолеты.

Объявленные секундантами условия дуэли были следующие: стрелять могли до трёх раз. или стоя на месте, или подходя к барьеру. Осечки считались за выстрел. После первого промаха противник имел право вызвать выстрелившего к барьеру. Стрелять могли на счёт «два-три» (т.е. стрелять было можно после счёта «два», и нельзя стрелять после счёта «три»). Вся процедура повторяется, пока каждый не сделает по три выстрела. Руководил Глебов, он дал команду : «Сходись».

Лермонтов остался на месте и, заслонившись рукой, поднял пистолет вверх. Мартынов, всё время целясь в противника, поспешно подошёл к барьеру, Начался отсчёт: «один».., «два»… «три»… Никто не выстрелил. Тишина… Нервы у всех на пределе, и тут Столыпин крикнул: «Стреляйте или я развожу дуэль!». На что Лермонтов ответил: «Я в этого дурака стрелять не буду!»

«Я

вспылил, — писал Мартынов в ответах

следователю. — Ни секундантами, ни дуэлью

не шутят… и опустил курок.

— Ни секундантами, ни дуэлью

не шутят… и опустил курок.

Прозвучал выстрел. Лермонтов упал как подкошенный, пуля прошла навылет.

«Неожиданный строгий исход дуэли, даже для Мартынова был шокирующим. В раду борьбы чувств, уязвлённого самолюбия, ложных понятий о чести, интриг и удалого молодечества, Мартынов, как все товарищи, был далёк от полного сознания того, что твориться. Поражённый исходом, бросился он к упавшему: «Миша, прости мне!» вырвался у него крик испуга и сожаления…

В смерть Лермонтова никто не мог поверит. Все растерянные стояли вокруг павшего, на устах которого продолжала играть улыбка презрения. Глебов сел на землю и положил голову поэта в себе на колени. Тело быстро холодело…

Для гения русской литературы всё было кончено. Для человека Лермонтова, может быть, осталась вина перед потомками, что он не уберёг тот священный родник, который через него послал людям Господь.

Герой нашего времени — Часть вторая: I «Тамань»

Часть вторая: «Журнал Печорина: Предисловие»

Вторая часть романа начинается с краткого объяснения автора/рассказчика, почему он опубликовал части чьего-то частного журнала. Он говорит, что сделал это, потому что считает, что история души человека «может быть интереснее и поучительнее, чем история целого народа». Он также говорит, что решил ограничиться публикацией эпизодов из жизни Печорина на Кавказе, хотя у него есть еще одна толстая книга, в которой Печорин излагает всю историю своей жизни и которую он намеревается опубликовать позже. Это убедительно свидетельствует о том, что сам Лермонтов, возможно, изначально намеревался написать второй роман с Печориным в качестве его героя.

Он говорит, что сделал это, потому что считает, что история души человека «может быть интереснее и поучительнее, чем история целого народа». Он также говорит, что решил ограничиться публикацией эпизодов из жизни Печорина на Кавказе, хотя у него есть еще одна толстая книга, в которой Печорин излагает всю историю своей жизни и которую он намеревается опубликовать позже. Это убедительно свидетельствует о том, что сам Лермонтов, возможно, изначально намеревался написать второй роман с Печориным в качестве его героя.

Часть вторая: I «Тамань»

«Тамань», пропитанный демоническими и особо романтическими образами эпизод из дневника Печорина, повествует о двух ночах, проведенных героем в приморском рыбацком городке Тамань, который расположен на российской стороне проливов Кирха, которые отделяют Украину от России в месте слияния Азовского и Черного морей.

Печорин поздно ночью прибывает в Тамань со своим денщиком-казаком в поисках ночлега. Ему говорят, что есть только одна возможность, но она «вредна». Однако, не имея других вариантов, он соглашается, и его отводят в хижину прямо у моря. Здесь его встречает молодой слепой мальчик, который сообщает ему, что хозяйка дома уехала. И Печорин, и его человек укладываются спать, но первый беспокоен и через час или около того, увидев слепого мальчика, идущего на улице с узелком, решает следовать за ним издалека. Мальчик легко идет по скалам к пляжу, где встречает женщину. Вскоре после этого одинокий гребец на маленькой лодке приближается к почти невероятно бурному морю и приземляется рядом с мальчиком и женщиной. Затем все трое вытаскивают тяжелые узлы из лодки и уходят. Печорин встревоженный возвращается в избу.

Однако, не имея других вариантов, он соглашается, и его отводят в хижину прямо у моря. Здесь его встречает молодой слепой мальчик, который сообщает ему, что хозяйка дома уехала. И Печорин, и его человек укладываются спать, но первый беспокоен и через час или около того, увидев слепого мальчика, идущего на улице с узелком, решает следовать за ним издалека. Мальчик легко идет по скалам к пляжу, где встречает женщину. Вскоре после этого одинокий гребец на маленькой лодке приближается к почти невероятно бурному морю и приземляется рядом с мальчиком и женщиной. Затем все трое вытаскивают тяжелые узлы из лодки и уходят. Печорин встревоженный возвращается в избу.

На следующее утро комендант городского форта сообщает Печорину, что может пройти три дня, прежде чем он сможет вывести лодку из города. Казак Печорина затем рассказывает, как он встретил друга, который повторил вердикт о том, что их квартира неблагоустроена, и высказал сомнения и опасения по поводу слепого мальчика и хозяйки дома. Вернувшись в дом, они находят мальчика и старуху, но когда Печорин спрашивает мальчика, что он делал накануне вечером, тот плачет и отрицает какие-либо знания, а женщина упрекает Печорина в том, что он приставал к нему. Позже, сидя у дома, Печорин видит девушку, поющую на крыше дома, и, кажется, узнает голос с пляжа накануне вечером.

Вернувшись в дом, они находят мальчика и старуху, но когда Печорин спрашивает мальчика, что он делал накануне вечером, тот плачет и отрицает какие-либо знания, а женщина упрекает Печорина в том, что он приставал к нему. Позже, сидя у дома, Печорин видит девушку, поющую на крыше дома, и, кажется, узнает голос с пляжа накануне вечером.

Девушка целый день околачивается вокруг героя, и он предъявляет ей то, что видел накануне вечером, но она просто отмахивается от его завуалированного обвинения, а затем вечером того же дня целует его и предлагает встретиться с ней на пляже, когда все уснут . Он делает это, и они садятся в маленькую лодку. Она снова обнимает его, но при этом выбрасывает его пистолет за борт, а затем пытается бросить его вслед за ним, однако Печорину удается одолеть ее и бросить. Затем он гребет половиной весла обратно к берегу. Возвращаясь в хижину, он видит девушку, которая также добралась до земли. Вскоре появляются мальчик и лодочник Янко. Янко берет девушку с собой в лодке и говорит мальчику, что ему все равно, что он теперь делает, чтобы позаботиться о себе.