Реферат — Речевая и именная характеристика героев комедии Д.И. Фонвизина «Недоросль»

Untitled

Речевая и именная характеристика героевкомедии

Д.И. Фонвизина «Недоросль»

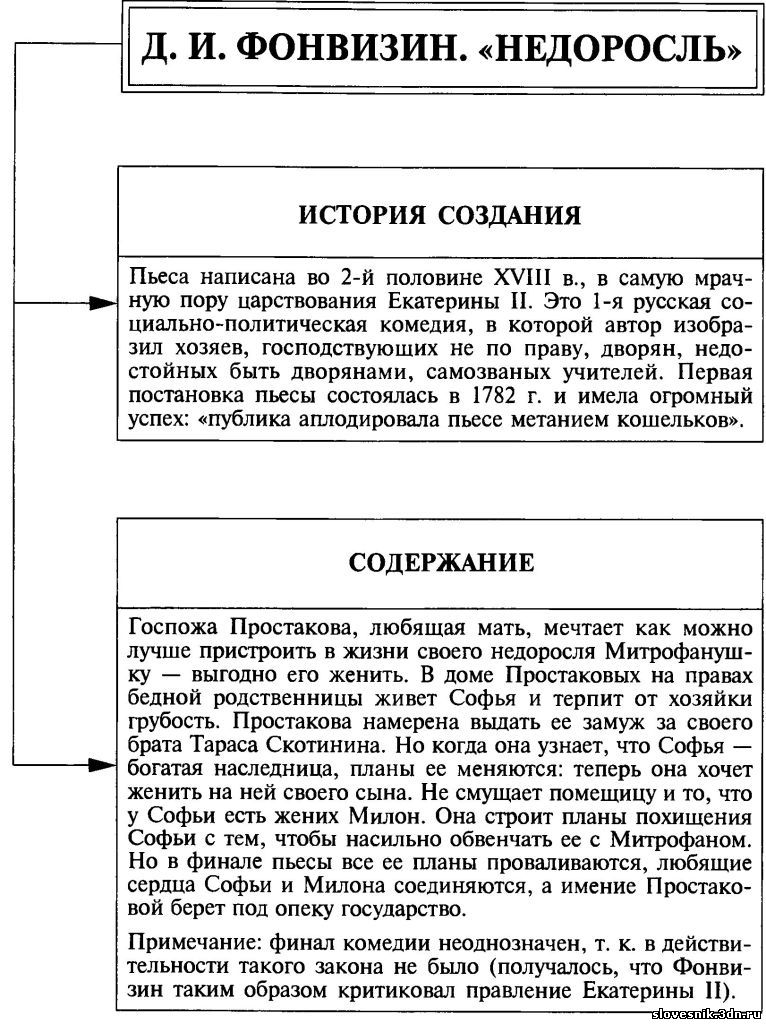

Недавно прочитанная комедия Д.И. Фонвизина «Недоросль» заставила меня призадуматься над вопросом: «А можно ли всего лишь по имени и речи узнать характер человека, его моральные устои; и связаны ли вообще в её личности имя и слова, ею произнесенные». Проведем исследование на эту тему.

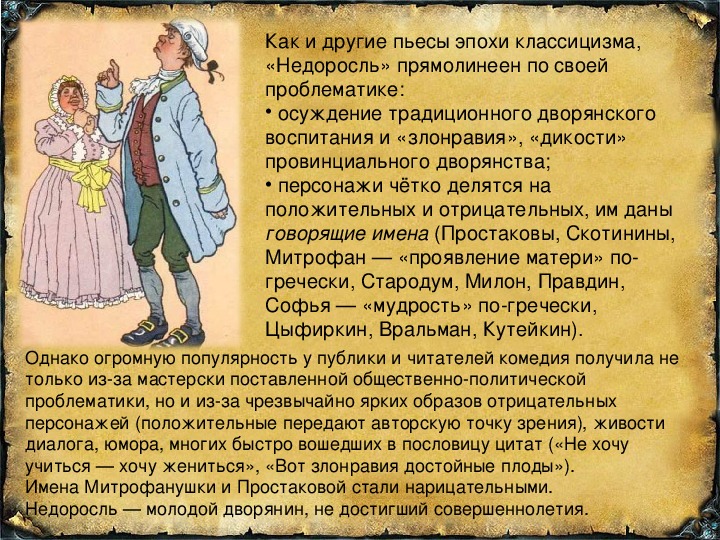

Изначально заметим, что автор довольно метко подбирает имена главным героям. Вряд ли данный факт можно отнести исключительно к желанию автора дать «вызывающие и запоминающиеся» имена героям. Скорее, следует полагать, что Фонвизин пытается таким образом усилить получаемое впечатление от пьесы. Глубокий знаток человеческих душ, Фонвизин понимает, что имена героев — как раз то, на что наиболее часто обращает внимание простой обыватель. Таким образом, являясь великолепным сатириком, автор изначально настраивает читателя на комичный лад.Теперь подойдем ближе к самой комедии.

Таким образом, являясь великолепным сатириком, автор изначально настраивает читателя на комичный лад.Теперь подойдем ближе к самой комедии.

Итак, имена героев:

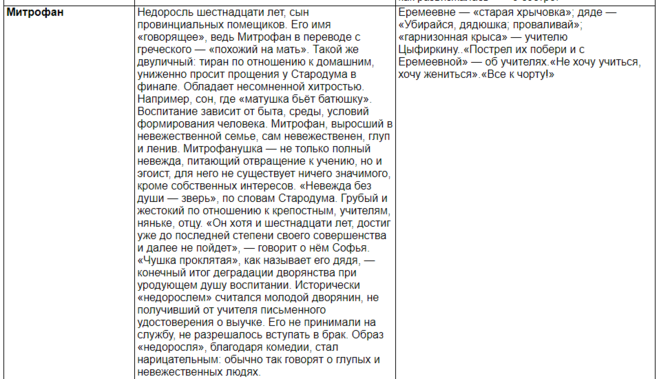

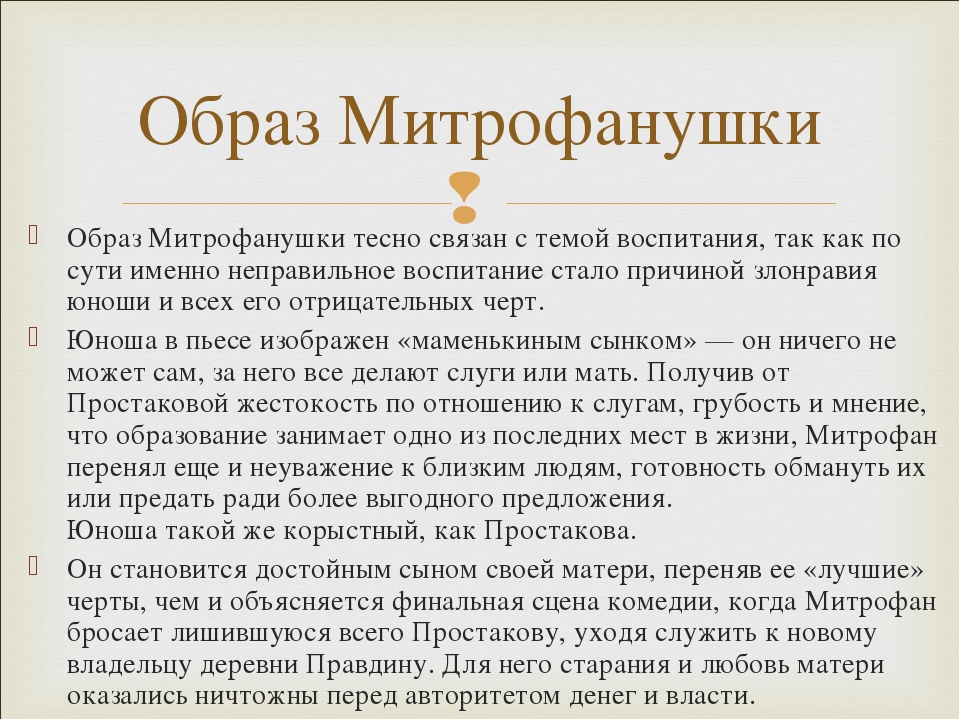

Митрофан. По информации справочника мужских имен — имя греческого происхождения, в переводе с латинского обозначает«матерью явленный». Следует предполагать, что имя можно расшифровать,как«маменькин сынок», т.е. человек, возможно во всем опекаемый матерью,любящий и уважающийее болеечем отца. Это имя как нельзя лучше передаёт всю натуру героя.

Что же до речевых особенностей, то всловахМитрофана явно проглядывается именно любовь к своей матушке. Он пытается всячески выделить мать в том обществе, в котором находится, иневажно, близкие ли людиего окружаютили чужие.Несомненно,следует также выделить такую характеристику героя, как полную неспособность к разного рода наукам и ученью в целом. Может потому после выхода комедии в свет, имя Митрофан стало нарицательным, обозначающим людей недалеких и простых внутренним миром.

Митрофан. Эта? Прилагательна.

Правдин. Почему ж?

Митрофан. Потому что она приложена к своему месту. Вон у чулана шеста

неделя дверь стоит еще не навешена: так та покамест существительна.

Или вот, еще:

Митрофан (разнежась). Так мне и жаль стало.

Г-жа Простакова (с досадою). Кого, Митрофанушка?

Митрофан. Тебя, матушка: ты так устала, колотя батюшку.

Г-жа Простакова. Обойми меня, друг мой сердечный! Вот сынок, одно мое

утешение.

Софья. Так же, как и Митрофан имя имеет древнегреческие корни. Обозначает «мудрость». Мы можем также предполагать, что автор даёт это имя своей героине, в связи с краткой формой имени — Соня. В народе с именем Соня связано такое качество, как сонность. В комедии Софья — молодая девушка, еще не показавшая свою натуру, свой характер, не до конца «пробудившаяся» после детства. Мы не знаем, какой она будет в будущем. Примет ли она качества Стародума, дяди своего, или же она будет точной противоположностью, как госпожа Простакова.

Речь Софьи показывает, что героиня вежлива, очень любит и благодарна своему дяде. Она никогда не позволяет себе обругать человека, обидеться на него или же возненавидеть. Софья довольно милая, в ее речи пробивается нежность, свойственная каждой хорошо воспитанной девушке. Одна только фраза:

«Я получила сейчас радостное известие. Дядюшка, о котором стольдолго мы ничего не знали, которого я люблю и почитаю, как отца моего,на сих днях в Москву приехал»,

раскрывает нам всю сущность этой очаровательнойдевушки.

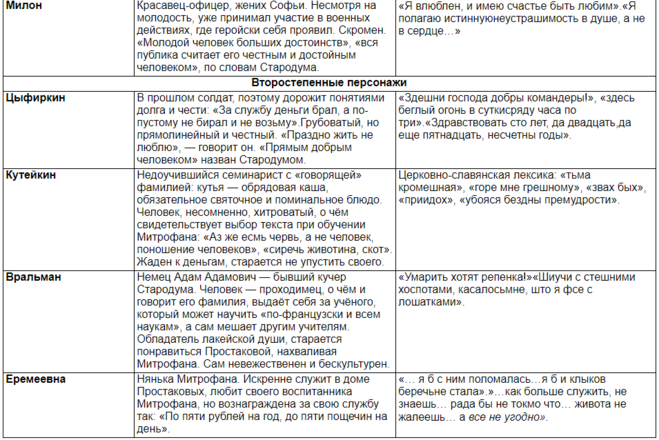

Милон. Имя пришло из западных языков. Обозначает милый, любимый. Можно утверждать, что Фонвизин дал имя герою неслучайно, так как Софья любит Милона, отсюда и «любимый». Не следует также сбрасывать со счетов хоть и не большую, но существующую вероятность того, что у автора были какие-то ассоциации Милона с дыней (Melon (англ.) — дыня), поскольку, уж очень сладки речи его.

Исходя из речевой стилистики Милона, заметно, что герой — добрый, отзывчивый, храбрый человек.

«Открою тебе тайну сердца моего, любезный друг! Я влюблен, и имею счастье быть любим. Больше полугода, как я в разлуке с тою, которая мне дороже всего на свете, и, что еще горестнее, ничего не слыхал я о ней во все это время… Может быть, она теперь в руках каких-нибудь корыстолюбцев, которые, пользуясь сиротством ее, содержат ее в тиранстве. От одной этой мысли я вне себя»

Одна только фраза, а как в ней раскрыты все чувства Милона к Софье.

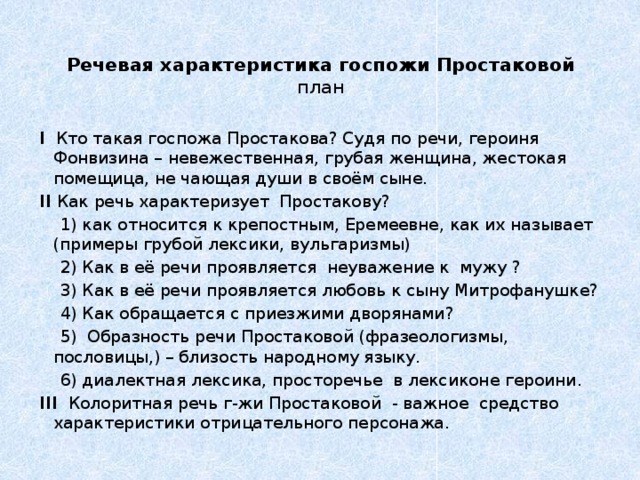

Госпожа Простакова и господин Простаков — родители Митрофана. Их фамилия говорит об очень важном качестве — простота. Что же до типа этой простоты, то очевидно, в первую очередь следует предположить простоту душевную. Из чего также вытекает бедный духовный мир героев. Можно ли найти подтверждение этим мыслям? Несомненно, но прежде скажем несколько слов о матери Митрофана. Простакова происходит из рода дворян по фамилии Скотинины. Отец у неё был неучем, собственно поэтому, она и ее брат (Скотинин) — невежды. Простакова — очень своенравный человек, везде ищет для себя выгоду. Вся ее сущность отражается в её фамилии. Можно предположить, что титул дворянина её отцу или деду достался отнюдь не по наследству, а по выслуге или иным способом. Справедливость данного предположения подтверждает полное отсутствие манер, прививаемых с детства, вероятно, она воспитывались, людьми, не привыкшими к дворянству, которые не смогли дать ей должного дворянского образования и воспитания.

Вся ее сущность отражается в её фамилии. Можно предположить, что титул дворянина её отцу или деду достался отнюдь не по наследству, а по выслуге или иным способом. Справедливость данного предположения подтверждает полное отсутствие манер, прививаемых с детства, вероятно, она воспитывались, людьми, не привыкшими к дворянству, которые не смогли дать ей должного дворянского образования и воспитания.

Речь Простаковой весьма своеобразна и интересна. Она никогда не позволяет себе ласково и с уважением обращаться к мужу, но к сыну она относится так трепетно и с такой любовью, что всем остаётся лишь молча завидовать. Нередко она называет прислугу скотами, видимо потому, что сама некогда была Скотининой.

Г-жа Простакова (Тришке). А ты, скот, подойди поближе. Не говорила ль

я тебе, воровская харя, чтоб ты кафтан пустил шире. Дитя, первое,

растет, другое, дитя и без узкого кафтана деликатного сложения.

Скажи, болван, чем ты оправдаешься?

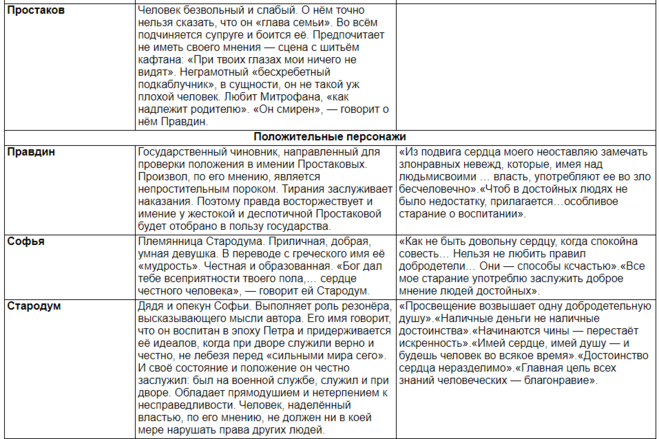

Простаков — полная противоположность своей жены. Простаков во всем угождает своей жене, не имеет собственного слова. Его очень трудно назвать личностью, скорее индивид.

Простаков во всем угождает своей жене, не имеет собственного слова. Его очень трудно назвать личностью, скорее индивид.

Простаков. Да я думал, матушка, что тебе так кажется.

Г-жа Простакова. А ты сам разве ослеп?

Простаков. При твоих глазах мои ничего не видят.

Г-жа Простакова. Вот каким муженьком наградил меня господь: не смыслит

сам разобрать, что широко, что узко.

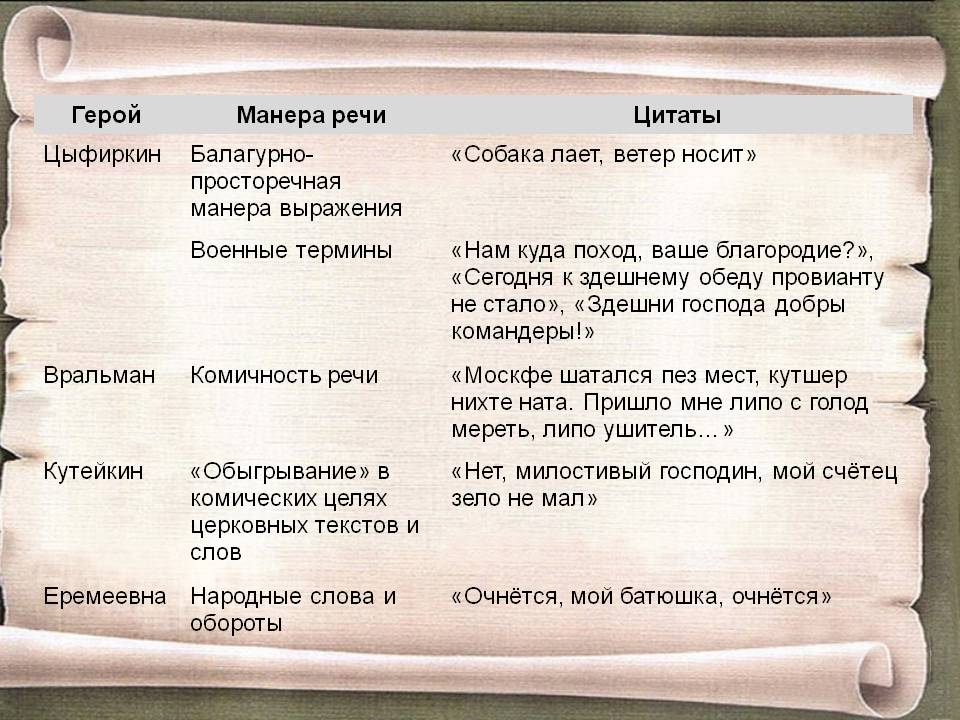

Следующие герои: Стародум, Правдин, Скотинин, Кутейкин, Цыфиркин и Вральман имеют соответствующие «говорящие» фамилии, которые характеризуют персонажей даже больше, чем их речевые обороты.

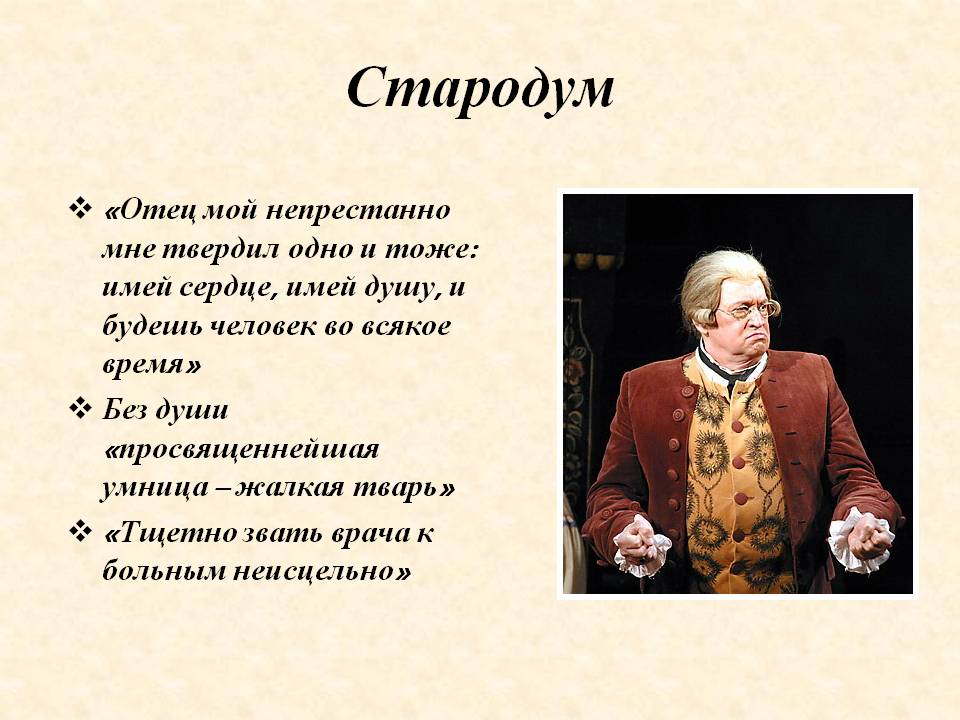

Стародум — дядя Софьи. Он всегда говорит афоризмами. Например:

«Начинаются чины, — перестает Искренность»

или

«Без души просвещеннейшая умница — жалкая тварь».

Это характеризует его как человека мудрого, знающего жизнь, и много увидевшего на своем веку.

Правдин — чиновник. Давний друг Стародума, может быть именно поэтому везде пытается добиться правды, говорит только правду и при этом полагает, что все также по правде и поступают.

Правдин. Но те достойные люди, которые у двора служат государству…

Скотинин — брат г-жи Простаковой. Автор не зря дал ему именно эту фамилию. Скотинин всех сравнивает со свиньями. Свиньи — его интерес. По-видимому, фамилия на нем отразилась.

Скотинин. Да разве дворянин не волен поколотить слугу, когда захочет?

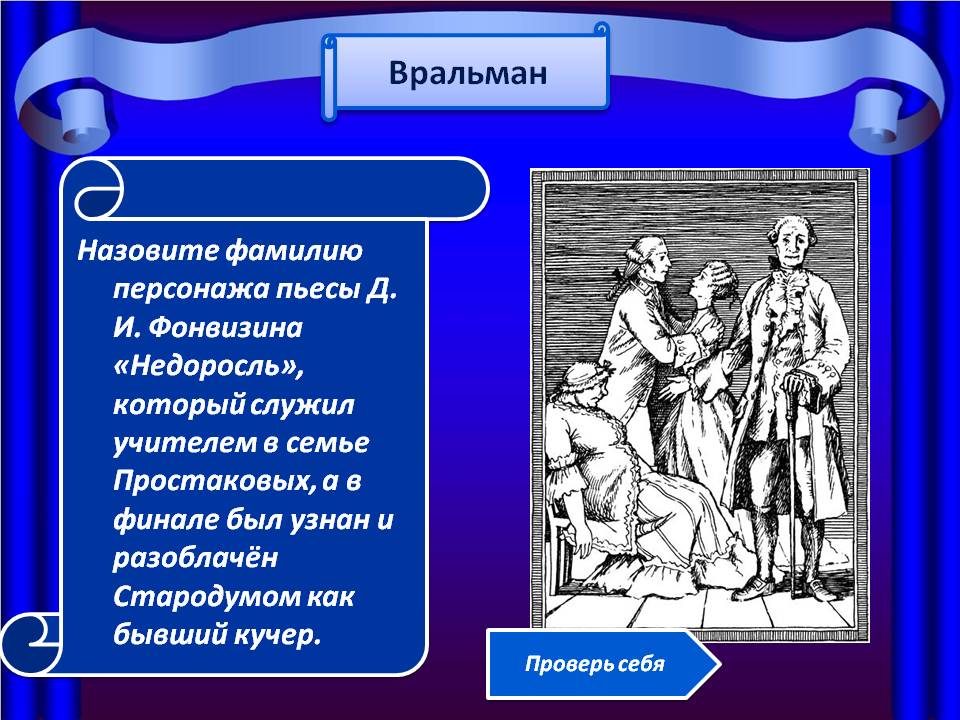

Кутейкин, Цыфиркин, Вральман — так называемые учителя Митрофана.Кутейкин — семинарист. Преподает словесность для сына Простаковых. Цыфиркин — отставной сержант. Не имея должного образования, учит Митрофана математике. Вральман — немец, за что его собственно и берут в учителяМитрофанушке.На самом же деле оказывается, что Вральман — простой кучер, но за то немец!

Кутейкин. Что за бесовщина! С самого утра толку не добьешься. Здесь

каждое утро процветет и погибнет.

Цыфиркин. А наш брат и век так живет. Дела не делай, от дела не бегай.

Вот беда нашему брату, как кормят плохо, как сегодня к здешнему обеду

провианту не стало. ..

..

При этом вся троица (Кутейкин, Цыфиркин, Вральман)достаточно плотно обустроилась в доме Простаковых, хотя изредка между ними и возникают разногласия и перепалки.

Цыфиркин. А мы те и честь отдадим. Я доскою…

Кутейкин. А я часословом.

Вральман. Я хоспоже на фас пошалююсь.

Еремеевна — няня Митрофана, простая русская баба, любящая своего воспитанникакак своего собственного сына и всегда готовая встать на его защиту.

Митрофан. Мамушка! заслони меня.

Еремеевна (заслоняя Митрофана, остервенясь и подняв кулаки). Издохну

на месте, а дитя не выдам. Сунься, сударь, только изволь сунуться. Я

те бельмы-то выцарапаю.

Итого, 13 героев,13 разных имен, 13 разных образов. Но всех их объединяет то, что Д.И. Фонвизин дал им имена, схожие с их характерами, что лишний разподчеркивает мастерство автора. Имена героев становятся изюминкой произведения.И вот мы подходим к выводу, что имя и характер героев в произведении неотъемлемосвязанны друг с другом. Насколько данное (давать такие имена героям) было разумным? Думаю, что это правильный шаг автора, поскольку лично я запомнила эти имена, и возможно, что на всю жизнь, еще до окончания чтения пьесы.

Насколько данное (давать такие имена героям) было разумным? Думаю, что это правильный шаг автора, поскольку лично я запомнила эти имена, и возможно, что на всю жизнь, еще до окончания чтения пьесы.Портретная характеристика Простаковой в комедии «Недоросль»

Мне понравилась комедия Фонвизина «Недоросль». Главной темой этого произведения является «злонравие крепостников». С первой сценой комедии я увидел мир, в котором одни люди владеют другими людьми. Главной фигурой этого мира является Простакова. Простакова была не воспитана и необразованна. Она, как и все невежды, грубо относилась ко всем, в ком не встречала отпора. Фонвизин называет Простакову «презлой фурией». Она простирает свою деспотическую власть не только на крепостных, но и на мужа, Софью, Скотинина. Однажды, когда Простакова позвала своего мужа, и он не подошёл. То она сказала Митрофану: «Так поди же вытащи его, коли добром не дозовёшься». В этой реплике я увидел грубое и пренебрежительное отношение Прстаковой к своему мужу. Но несмотря на такое отношение к Простакову, она никогда не ругала своего сына. Митрофан был избалован, потому что мать всё ему позволяла, защищала его даже тогда, когда он был не прав.

Но несмотря на такое отношение к Простакову, она никогда не ругала своего сына. Митрофан был избалован, потому что мать всё ему позволяла, защищала его даже тогда, когда он был не прав.

Простакова горячо любила своего сына и не позволяла учителям утруждать Митрофана. Этим поступком она лишила своего сына возможности получить образование. Простакова не задумывалась о воспитании сына, при Митроване ругала крепостных, и в результате любимый сын её покинул.

В финале комедии Простаковых ждёт заслуженное наказание – приходит распоряжение властей взять имение под опеку. Заключительная сцена, в которой Простакову покидает даже Митрован, свидетельствует о том, что порочный человек сам своими поступками готовит себе заслуженное наказание.

Простакова представлена как властная Необразованная русская баба. Она очень жадная и для того, чтобы хапнуть побольше чужого часто, льстит и «надевает» маску благородства, но из-под маски то и дело выглядывает звериный оскал, что выглядит смешно и нелепо. Речь Простаковой: грубая в обращении к слугам («мошенник», «скот», «воровская харя»- портной Тришка; «бестия», «каналья»- нянька Ермеевна), заботливая и ласковая в разговоре с сыном Митрофанушкой («век живи, век учись, друг мой сердешный», «душенька»). Но при этом она нисколько не беспокоится о воспитании сыночка ( «Мне очень мило, что Митрофанушка вперед шагать не любит…Врет он, друг мой сердечный. Нашел деньги — ни с кем не делись. Все себе возьми, Митрофанушка. Не учись этой дурацкой науке!»). Неудивительно, что Митрофанушка вырос таким избалованным и неотесанным

Речь Простаковой: грубая в обращении к слугам («мошенник», «скот», «воровская харя»- портной Тришка; «бестия», «каналья»- нянька Ермеевна), заботливая и ласковая в разговоре с сыном Митрофанушкой («век живи, век учись, друг мой сердешный», «душенька»). Но при этом она нисколько не беспокоится о воспитании сыночка ( «Мне очень мило, что Митрофанушка вперед шагать не любит…Врет он, друг мой сердечный. Нашел деньги — ни с кем не делись. Все себе возьми, Митрофанушка. Не учись этой дурацкой науке!»). Неудивительно, что Митрофанушка вырос таким избалованным и неотесанным

В пьесе присутствует еще один отрицательный герой- брат Простаковой — Скотин. Он, как и сестра жестокий и самовлюбленный. Самоуверенность слышна в каждой реплике Скотина, лишенного каких бы то ни было достоинств. (« Суженого конем не объедешь, душенька! Тебе на свое счастье грех пенять. Ты будешь жить со мною припеваючи. Десять тысяч своего доходу! Эко счастье привалило; да я столько родясь и не видывал; да я на них всех свиней со бела света выкуплю; да я, слышь ты, то и сделаю, что все затрубят: в здешнем-де околотке и житье одним свиньям». )

)

Невежество, скотоподобие Скотина и Простаковой делают их пороки откровенными. Эти люди видны как на ладони, им свою животность прикрыть нечем, да они и не считают нужным это делать. Их мир хочет подчинить себе всю жизнь, присвоить право неограниченной власти и над крепостными, и над людьми благородными.

Комедия Фонвизина «Недоросль» — первая в истории русской драматургии социально-политическая комедия. Автор изобличает в ней пороки современного ему общества. Героями комедии являются представители разных социальных слоев: государственные мужи, дворяне, слуги, самозваные учителя.

Центральный персонаж пьесы — госпожа Простакова. Она управляет хозяйством, колотит мужа, держит в ужасе дворовых, воспитывает сына Митрофана. «То бранюсь, то дерусь, тем и дом держится». Никто не смеет противиться ее власти: «Разве я не властна в своих людях».

Речевая характеристика является основным способом создания характера Простаковой. Язык героини меняется в зависимости от того, к кому она обращается. Слуг госпожа Простакова называет «воры», «канальи», «бестия», «собачья дочь». К Митрофану обращается: «друг мой сердешный», «дуйленька». Гостей встречает уважительно: «рекомендую вам дорогого гостя», «милости просим». Есть в образе Простаковой и трагические элементы. Эта невежественная и корыстолюбивая «презрелая фурия» очень любит и искренне заботится о своем сыне. В конце пьесы, отвергнутая Митрофаном, она становится униженной и жалкой:

Слуг госпожа Простакова называет «воры», «канальи», «бестия», «собачья дочь». К Митрофану обращается: «друг мой сердешный», «дуйленька». Гостей встречает уважительно: «рекомендую вам дорогого гостя», «милости просим». Есть в образе Простаковой и трагические элементы. Эта невежественная и корыстолюбивая «презрелая фурия» очень любит и искренне заботится о своем сыне. В конце пьесы, отвергнутая Митрофаном, она становится униженной и жалкой:

— Один ты остался у меня.

— Да отвяжись…

— Нет у меня сына…

С образом Митрофана в пьесе связана очень важная для просветительской литературы идея воспитания. Митрофан — невежа, бездельник, любимец матери. От родительницы он унаследовал спесивость и грубость. К свято преданной ему Еремеевне он обращается: «старая хрычовка». Воспитание и обучение Митрофана соответствует «моде» тогавре-мени и пониманию родителей. Французскому языку его учит немец Вральман, точным наукам — отставной сержант Цыфиркин, который «малую то лику арихметике маракует», грамматике — семинарист Кутейкин, уволенный от «всякого учения». «Познания» Митрофанушки в грамматике, его желание не учиться, а жениться — смешны. Но его отношение к Еремеевне. готовность «за людей приниматься», предательство матери вызывает уже иные чувства. Митрофанушка становится невежественным и жестоким деспотом.

«Познания» Митрофанушки в грамматике, его желание не учиться, а жениться — смешны. Но его отношение к Еремеевне. готовность «за людей приниматься», предательство матери вызывает уже иные чувства. Митрофанушка становится невежественным и жестоким деспотом.

Замечательны фамилии действующих лиц. «Говорящие» фамилии сразу закладывают отношение читателя и зрителя к их обладателям. Психологически он уже становится участником действия. У него отобрали возможность самому оценить героев и их действия. С самого начала, с фамилий действующих лиц, читателю было указано, где отрицательные персонажи и где положительные. И роль читателя сводится к тому, чтобы увидеть и запомнить тот идеал, к которому надо стремиться.

Интересен язык комедии. Отрицательным персонажам и их слугам присущ простонародный разговорный язык. Лексика Скотининых состоит в основном из слов, используемых на скотном дворе. Это хорошо показывает речь Скотинина — дядюшки Мигрофана. Она вся переполнена словами: свинья, поросята, хлевок. Представление о жизни начинается и кончается также скотным двором. Свою жизнь он сравнивает с жизнедеятельностью своих свинок, Например. «Я и своих поросят завести хочу». «коли у меня… для каждой свинки хлевок особливый, то жене найду светелку». И гордится этим: «Ну, будь я свиной сын. если…»

Представление о жизни начинается и кончается также скотным двором. Свою жизнь он сравнивает с жизнедеятельностью своих свинок, Например. «Я и своих поросят завести хочу». «коли у меня… для каждой свинки хлевок особливый, то жене найду светелку». И гордится этим: «Ну, будь я свиной сын. если…»

Словарный запас его сестры госпожи Простаковой немного более разнообразен в силу того, что муж ее «дурак бессчетный» и ей приходится всем заниматься самой. Но корни скотининские проявляются и в ее речи. Любимое ругательство — «скот». Чтобы показать, что Простакова недалеко ушла по развитию от своего брата, Фонвизин иногда отказывает ей в элементарной логике. Например, такие фразы: «С тех пор, как все. что у крестьян ни было, мы отобрали, ничего уже содрать не можем», «Так разве необходимо подобно-быть портным, чтобы уметь сшить кафтан хорошенько?» И, делая выводы из сказанного, Простакова заканчивает фразу: «Экое скотское рассужение».

Относительно ее мужа можно сказать только то, что он немногословен и не открывает рта без указаний на то своей жены. Но это и характеризует его как «дурака бессчетного», безвольного мужа, попавшего под каблук своей жены. Митрофанушка тоже немногословен, правда, в отличие от отца, он имеет свободу слова. Скотининские корни проявляются у него в изобретательности ругательств, «старая хрычовка», «гарнизонная крыса».

Но это и характеризует его как «дурака бессчетного», безвольного мужа, попавшего под каблук своей жены. Митрофанушка тоже немногословен, правда, в отличие от отца, он имеет свободу слова. Скотининские корни проявляются у него в изобретательности ругательств, «старая хрычовка», «гарнизонная крыса».

Слуги и учителя имеют в своей речи характерные признаки сословий и частей общества, к которым они принадлежат. Речь Еремеевны — это постоянные оправдания и желания угодить. Учителя. Цыфиркин — отставной сержант, Кутейкин — дьячок от Покрова. И своей речью они показывают принадлежность: один — к военным, другой — к церковным служителям. Автор вводит в действие целый ряд положительных персонажей — Стародум, Правдин, Софья, Милон.

Эти герои открыто выражают взгляды «честного» человека на дворянскую мораль, семейные отношения и даже гражданское устройство. Этот драматургический прием поистине вызвал переворот в русской просветительской литературе, от критики отрицательных сторон действительности к поискам путей изменения существующего строя. Речь положительных героев яркостью не отличается. Это речь книжная, речь образованных людей того времени, которая практически не выражает эмоций. Смысл сказанного понимаешь из непосредственного значения слов. У остальных же героев смысл можно уловить в самой динамике речи. Речь Милона отличить от речи Правдина практически невозможно. О Софье тоже очень трудно что-либо сказать по ее речи. Образованная, благонравная барышня, как бы ее назвал Стародум, чутко воспринимающая советы и наставления любимого дяди. Речь Стародума полностью определяется тем, что в уста этого героя автор вложил свою нравственную программу: правила, принципы, нравственные законы, по которым «любочестивый человек» должен жить. Монологи Стародума построены таким образом: Стародум сначала рассказывает историю из своей жизни, а потом выводит мораль. Таков, например, разговор Стародума с Правдиным. А разговор Стародума с Софьей — это свод правил, и «…всякое слово врезано будет в сердце».

Речь положительных героев яркостью не отличается. Это речь книжная, речь образованных людей того времени, которая практически не выражает эмоций. Смысл сказанного понимаешь из непосредственного значения слов. У остальных же героев смысл можно уловить в самой динамике речи. Речь Милона отличить от речи Правдина практически невозможно. О Софье тоже очень трудно что-либо сказать по ее речи. Образованная, благонравная барышня, как бы ее назвал Стародум, чутко воспринимающая советы и наставления любимого дяди. Речь Стародума полностью определяется тем, что в уста этого героя автор вложил свою нравственную программу: правила, принципы, нравственные законы, по которым «любочестивый человек» должен жить. Монологи Стародума построены таким образом: Стародум сначала рассказывает историю из своей жизни, а потом выводит мораль. Таков, например, разговор Стародума с Правдиным. А разговор Стародума с Софьей — это свод правил, и «…всякое слово врезано будет в сердце».

Напрашивается вывод, что речь отрицательного героя яркая и индивидуальная, характеризует его самого, а речь положительного героя используется автором для выражения своих мыслей. Фонвизин — талантливый психолог, мыслитель, художник. Он отразил в своей пьесе актуальные проблемы своего времени. Его комедия имеет общечеловеческое значение, она живет в веках, не сходит со сцен современных театров.

Фонвизин — талантливый психолог, мыслитель, художник. Он отразил в своей пьесе актуальные проблемы своего времени. Его комедия имеет общечеловеческое значение, она живет в веках, не сходит со сцен современных театров.

| «Мы читаем и пишем стихи не потому, что это мило. Мы читаем и пишем стихи, потому что мы представители человеческого рода. А человеческий род наполнен страстью.» Эти строки из фильма Общество мертвых поэтов отчасти объясняют важность поэзии. Используйте эту страницу, чтобы узнать больше о поэзии, ее важности и красоте. Что такое образный язык? Образный язык предназначен для образной, а не буквальной интерпретации. Например, если мы пишем, что солнце похоже на золотой глаз, если мы называем известного человека учреждением или если мы говорим, что летняя ночь как бы шепчет, то мы используем образный язык. Образы — использование яркого языка для описания людей, мест, вещей и идей. Simile — сравнение между двумя принципиально непохожими вещами, используя слова как или как . Пример: мюзикл AS Морская шерсть или глаза Подобно The Dark Night Sky Метафора Сравнение двух вещей, Не Использование слов , например, 9007 OR Слова 667 OR . в качестве. Пример: ее глаза — сверкающие звезды ИЛИ он холодный зимний день Символ — любой человек, место или вещь, которые имеют значение сами по себе, а также обозначают что-то еще. Символом может быть другое живое существо, объект, ситуация или действие. Олицетворение фигура речи, в которой животному, идее или неодушевленному предмету придаются человеческие характеристики. Пример: ветер тихо шептал мне ИЛИ деревья танцевали под лунным светом Аллитерация повторение одинаковых или очень похожих согласных звуков в словах, которые стоят близко друг к другу. Пример: и s ilken s ad un c ertain ru s tling of each purple curtain OR p eter p i p er p icked a p eckle of p ickled p e pp ers Рифма — повторение всех звуков, следующих в словах близко друг к другу в стихотворении. Пример: среднее и экран, грохот и падение, желе и живот Звукоподражание употребление слов со звуками, отражающими их смысл. Рефрен группа слов, повторяющихся с интервалами в стихотворении, песне или речи. Повторение использование повторяющихся слов, фраз или звуков. Станца группа строк, образующих единое целое (абзацы). Динамик голос говорящий в стихотворении. Это поэт или персонаж, которого создал поэт. Свободный стих поэзия, которая не следует какой-либо схеме или форме Лирическая поэзия выражает мысли и чувства поэта; создает настроение с помощью ярких образов, описательных слов и музыкального качества. Первоначально предполагалось, что ее будут петь в сопровождении лиры. (Песни считаются лирической поэзией без ритма) Конкретная поэзия стихотворение, принимающее форму предмета Хайку — 3-строчное стихотворение; относящийся к простому, естественному изображению; с 17 слогами, разделенными следующим образом: 5-7-5 Синквейн 5-строчное стихотворение, состоящее из 22 слогов, разделенных следующим образом: 2, 4, 6, 8, 2 Лимерик 5-строчное, рифмованное, смешное стихотворение: 1, 2, 5 рифма / 3-4 рифма , короче Танка 5-строчное стихотворение похоже на хайку с 31 слогом, разделенным следующим образом: 5-7-5-7-7 Повествование рассказывает историю, включая сюжет, персонажей, обстановку, диалоги и тема Баллада повествовательная поэма, рассказывающая простую и драматическую историю; предназначен для пенияСтихи для удовольствия и изучения Подумайте, как каждый из этих поэтов использовал образный язык для самовыражения.

|

Расширенная метафора: определение и примеры

I. Что такое расширенная метафора?Расширенная метафора — это метафора, разработанная в мельчайших деталях. Количество деталей может варьироваться от предложения или абзаца до всей работы. В расширенной метафоре автор берет единую метафору и использует ее во всей полноте, используя различные предметы, образы, идеи и ситуации. Они широко используются в поэзии, а также в прозе.

Вы, вероятно, сталкивались со многими примерами расширенной метафоры и, скорее всего, поняли их. Возможно, вы даже использовали их сами, не осознавая, что это такое.

II. Примеры расширенной метафоры

Пример 1 Автор, желающий рассказать историю о преступнике, может использовать расширенную метафору и вместо этого рассказать историю о лисе, напавшей на фермерское стадо кур. Лиса будет представлять преступника, а куры — жертв.

Лиса будет представлять преступника, а куры — жертв.

Поэт, желающий выразить свою любовь, может написать стихотворение о планетах и солнцах. Солнце будет представлять объект этой любви, а вращающаяся планета будет представлять того, кто влюблен, окружая это солнце, черпая из него тепло и питая жизнь.

Пример 3Кто-то, желающий написать комментарий об обществе, может разместить свой рассказ среди стаи волков или стаи птиц. Этот автор будет использовать животных в качестве персонажей, а не людей, и таким образом изобразить анималистические качества, которые могут проявлять люди.

III. Типы расширенной метафоры

Тщеславие Тщеславие — это сложная, интеллектуальная или надуманная метафора. В замысле автор сравнивает два предмета, которые на первый взгляд кажутся совершенно непохожими друг на друга. Используя это очень образное сравнение, автор предлагает читателю взглянуть на их отношения совершенно по-новому.

Например, поэт может сказать: «Моя любовь — мотоцикл Harley Davidson». Затем стихотворение продолжало бы описывать, почему это, казалось бы, маловероятное утверждение действительно актуально или верно. Желаемый результат состоит в том, что читатель получит творческое приключение и в конечном итоге увидит вещи с неожиданной новой точки зрения.

АллегорияАллегория — это представление абстрактных идей или принципов персонажами, фигурами или событиями в повествовательной, драматической или изобразительной форме. Аллегория использует расширенную метафору, но расширенная метафора не обязательно является аллегорией. Скотный двор Джорджа Оруэлла и Лев, колдунья и платяной шкаф К. С. Льюиса — оба аллегории.

IV. Важность использования расширенной метафоры

Расширенные метафоры помогают вашей аудитории устанавливать сложные связи. Иногда трудно понять концепцию, особенно когда она большая, всеобъемлющая и сложная. Однако расширенная метафора может быть достаточно большой, чтобы содержать целую философию или опыт. Используя это устройство, автор может разжечь воображение своих читателей и помочь им установить новые и неожиданные связи. Альтернативные описательные изображения и многоуровневые сравнения помогают читателям разбить сложные темы и посмотреть на вещи по-новому. Таким образом, более широкую концепцию становится легче понять.

Однако расширенная метафора может быть достаточно большой, чтобы содержать целую философию или опыт. Используя это устройство, автор может разжечь воображение своих читателей и помочь им установить новые и неожиданные связи. Альтернативные описательные изображения и многоуровневые сравнения помогают читателям разбить сложные темы и посмотреть на вещи по-новому. Таким образом, более широкую концепцию становится легче понять.

V. Примеры расширенной метафоры в литературе

Пример 1Уильям Шекспир широко использовал расширенную метафору как в своих стихах, так и в пьесах. Сцена на балконе в его пьесе «Ромео и Джульетта » — один из самых классически трогательных и романтических примеров. Это монолог Ромео, в котором он сравнивает Джульетту с солнцем.

Шекспир, «Ромео и Джульетта», Акт 2, Сцена 2, «Какой свет пробивается вон там, в окне?» — BBC

Посмотреть это видео на YouTube

Ромео:

Пример 2Но мягко! какой свет сквозь то окно пробивается?

Это восток, а Джульетта — солнце.

Встань, прекрасное солнце, и убей завистливую луну,

Кто уже болен и бледен от горя,

Что ты ее служанка гораздо красивее, чем она:

Не будь ее служанкой, так как она завидует;

Ее вестальская ливрея просто больна и зелена

И только дураки его носят; бросить…

Неизбранная дорога Роберта Фроста — один из самых известных примеров расширенной метафоры в поэзии. В ней он сравнивает жизненный путь с лесной тропинкой:

Пример 3Две дороги расходились в желтом лесу,

И извините, я не мог путешествовать вдвоём

И будь одним путником, долго я простоял

И посмотрел вниз насколько мог

Туда, где он изгибался в подлеске;

…

Я буду говорить это со вздохом

Где-то века и века отсюда:

Две дороги расходились в лесу, и я—

Я взял тот, на котором меньше ездил,

И в этом вся разница.

Волшебник страны Оз Л. Фрэнка Баума

В этой классической истории юную девушку по имени Дороти уносит торнадо в фантастическую страну, где она находит друзей, олицетворяющих мужество. (лев), интеллект (чучело) и любовь (жестяной человек). Товарищи путешествуют по этой земле, преследуемые и в конечном итоге побеждающие злую ведьму.

Это история, в которой расширенные метафоры используются внутри других расширенных метафор. Хотя большую историю можно рассматривать как комментарий к социальным и политическим ситуациям во время ее написания, сами персонажи представляют собой расширенные метафоры, исследующие человеческие характеристики. Лев ищет храбрости, пугало ищет мозг, а железный человек ищет сердце.

VI. Примеры расширенной метафоры в поп-культуре

Пример 1The Wall , Pink Floyd

Одно из самых простых мест, где можно найти развернутую метафору в популярной культуре, — это музыка. Тексты песен — это форма поэзии, и авторы песен часто используют этот прием.

Тексты песен — это форма поэзии, и авторы песен часто используют этот прием.

Стена — это целый музыкальный альбом, посвященный расширенной метафоре возведения «стены» вокруг главного героя. Стена — это метафора защиты, которую человек строит вокруг себя перед лицом злоупотреблений, которые может принести жизнь.

Пример 2Нам не нужно никакого образования

Нам не нужно никакого контроля над мыслями

Никакого мрачного сарказма в классе

Учителя оставьте своих детей в покое

Эй! Учителя! Оставьте детей в покое!

В общем, это просто еще один кирпич в стене.

В общем, ты всего лишь еще один кирпич в стене.

Жизнь Пи Янн Мартел

особенно тигр. Основная часть романа рассказана в расширенной метафоре, описывающей путешествие этих неожиданных товарищей по лодке. Однако ближе к концу мальчик пересказывает историю перехода с человеческими персонажами вместо животных. Гиена — корабельный повар, зебра — один из матросов, а орангутанг — мать Пи. Тигр — это человек по имени Ричард Паркер. Читателю остается решить, какая история на самом деле правдива.

Гиена — корабельный повар, зебра — один из матросов, а орангутанг — мать Пи. Тигр — это человек по имени Ричард Паркер. Читателю остается решить, какая история на самом деле правдива.

Мартин Лютер Кинг. «У меня есть мечта», 1963.

Художественная литература — не единственное место, где мы находим расширенную метафору в массовой культуре. Публичные выступления часто включают развернутую метафору. В этом отрывке из речи Мартина Лютера Кинга-младшего «У меня есть речь о мечте» используется расширенная метафора, использующая идею денег.

В каком-то смысле мы приехали в столицу нашей страны, чтобы обналичить чек. Когда архитекторы нашей республики написали великолепные слова Конституции и Декларации независимости, они подписали вексель, наследником которого должен был стать каждый американец. Эта записка была обещанием, что всем людям, да, чернокожим, равно как и белым, будут гарантированы «неотъемлемые права» на «жизнь, свободу и стремление к счастью».

Он описывает что-то так, что в уме создается ментальная картина или образ. Это достигается за счет использования сенсорного языка и привлечения внимания читателей за счет обращения к пяти чувствам (осязание, вкус, зрение, слух и обоняние).

Он описывает что-то так, что в уме создается ментальная картина или образ. Это достигается за счет использования сенсорного языка и привлечения внимания читателей за счет обращения к пяти чувствам (осязание, вкус, зрение, слух и обоняние). Символы обозначают идеи или качества. Пример: голубь = мир, сердце = любовь, лев = храбрость

Символы обозначают идеи или качества. Пример: голубь = мир, сердце = любовь, лев = храбрость Пример: гудение, шорох, бум, тик-так, лязг, бах

Пример: гудение, шорох, бум, тик-так, лязг, бах