Развитие крепостного права России и его значение в истории государства

Автор: Малахова Анастасия Владимировна

Рубрика: История

Опубликовано в Молодой учёный №17 (307) апрель 2020 г.

Дата публикации: 23.04.2020 2020-04-23

Статья просмотрена: 2020 раз

Скачать электронную версию

Скачать Часть 4 (pdf)

Библиографическое описание: Малахова, А. В. Развитие крепостного права России и его значение в истории государства / А. В. Малахова. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2020. — № 17 (307). — С. 263-264. — URL: https://moluch.ru/archive/307/69122/ (дата обращения: 05.12.2022).

В. Развитие крепостного права России и его значение в истории государства / А. В. Малахова. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2020. — № 17 (307). — С. 263-264. — URL: https://moluch.ru/archive/307/69122/ (дата обращения: 05.12.2022).

В статье пойдёт речь об истории становления крепостничества в Российском государстве, об основных концепциях его появления, а также роль крепостной зависимости в отечественной истории.

Ключевые слова: крепостное право, крепостная зависимость, крестьяне.

В исторической науке на протяжении всего времени уделяли большое внимание вопросу становления крепостного права в России. Относительно механизма возникновения крепостной зависимости существует две концепции «указная» и «безуказная».

Согласно «указной» концепции, сторонниками которой были С. М. Соловьев, Н. М. Карамзин, крепостничество в России есть результат законодательной деятельности органов государственной власти, которые на протяжении около двух столетий издавали указы крепостнического характера.

В советской исторической науке, утверждается концепция постепенного зарождения и развития крепостного права со времен «Русской Правды» и через Судебники XV–XVI вв. до Соборного уложения 1649 г. В дальнейшем большинство историков считают начало этого процесса не ранее, чем конец XV в. Некоторые из них в качестве компромисса стали использовать два понятия, вкладывая в них разный смысл: «крепостничество», как проявление внеэкономического принуждения на разных этапах феодализма и «крепостное право» есть прикрепление крестьян к земле феодала, отразившееся в законодательстве.

Так когда возникло крепостное право? Да и что вообще представляет собой данный институт?

Прежде чем рассмотреть вопрос становления крепостничества в России и его ключевую роль в развитии государства, стоит понять, что историки подразумевают под понятием крепостного права. Впервые определение данному институту в России дал М. Сперанский за несколько лет до его окончательной отмены, реформатор говорил: «Крепостное право есть отсутствие свободной воли — естественных прав и обязанностей». Ранее это был всего лишь свод законов, регламентирующих положение различных групп крестьян и их владельцев.

По, мнению Ключевского, сущность крепостного права заключалась в помещичьем праве собственности не на личность крепостного, а только на его повинности, т. е. на его обязательный труд в пользу владельца, и то в ограниченном размере, т. к. крепостной обязан был повинностями и государству.

Таким образом, крепостное право является тяжелой формой зависимости крестьян от землевладельцев, власть которых распространялась на личность, труд и имущество принадлежавших им крестьян.

В XV–XVII вв. происходит постепенное оформление сословной системы московского общества. Социальная элита была представлена князьями, родовым боярством и служивыми людьми по отечеству, а также дворянство. На протяжении XVI–XVII веков шло постепенное сближение статуса боярина и дворянина, оформлявшего служивое сословие по отечеству. Если в XIII веке, судя по Молению Даниила Заточника, боярин мог обидеть дворянина, а значит, статус боярский был выше, то к концу XVII века дети боярские и дворяне вместе составляют приказную систему и Боярскую думу. Сближение статуса происходит за счет развития поместного землевладения. С начала XVII столетия боярство и дворянство приобретают сословную замкнутость. В 1642 г. был издан указ о том, чтобы вернуть записавшихся в службу холопов в прежнее состояние, а в 1675 г. было запрещено верстать в дворян черносошных крестьян.

Соборное Уложение 1649 г. провозгласило монопольное право знати на земельную собственность и рабочие руки. Поместье стало приобретать признаки наследственного владения. Далее шли представители служивых людей по прибору — стрельцы, казенные мастера, пушкари, служилые казаки. И, наконец, тягловое население, которое исполняло все повинности перед государем и его служивыми людьми: крестьянство и посадский люд. Прежнее деление крестьян на серебренников, старожильцев, новоприходчиков и пр. утрачивает свою силу, теперь они получают статус в зависимости от того, на чьей земле они сидят: владельческие (на землях боярских, а позднее дворянских), дворцовые (принадлежащие лично государю и находившиеся в ведение Дворца), черносошные (государственные). Последние в большей мере концентрировались на периферии Московского царства. Повинности крестьян были многообразны, в особенности у черносошных, поэтому усиливалось бегство черносошных крестьян, которые, как писали из Тотьмы в 1633 г. царю, бегут «от многих податей и от великих правежей» (т. е. взыскания недоимок). Некоторые крестьяне уходили на промыслы или бежали вовсе на южные территории, в район «Дикого поля», пополняя нарождающуюся социальную группу казаков.

Далее шли представители служивых людей по прибору — стрельцы, казенные мастера, пушкари, служилые казаки. И, наконец, тягловое население, которое исполняло все повинности перед государем и его служивыми людьми: крестьянство и посадский люд. Прежнее деление крестьян на серебренников, старожильцев, новоприходчиков и пр. утрачивает свою силу, теперь они получают статус в зависимости от того, на чьей земле они сидят: владельческие (на землях боярских, а позднее дворянских), дворцовые (принадлежащие лично государю и находившиеся в ведение Дворца), черносошные (государственные). Последние в большей мере концентрировались на периферии Московского царства. Повинности крестьян были многообразны, в особенности у черносошных, поэтому усиливалось бегство черносошных крестьян, которые, как писали из Тотьмы в 1633 г. царю, бегут «от многих податей и от великих правежей» (т. е. взыскания недоимок). Некоторые крестьяне уходили на промыслы или бежали вовсе на южные территории, в район «Дикого поля», пополняя нарождающуюся социальную группу казаков.

Историки полагают, что правомерно говорить о всеобщем закрепощении государства в XVI-XVII (даже дворянство к концу XVII в. оказалось в крепостной зависимости от государства и не было свободным сословием), а не только о закрепощении частновладельческих крестьян.

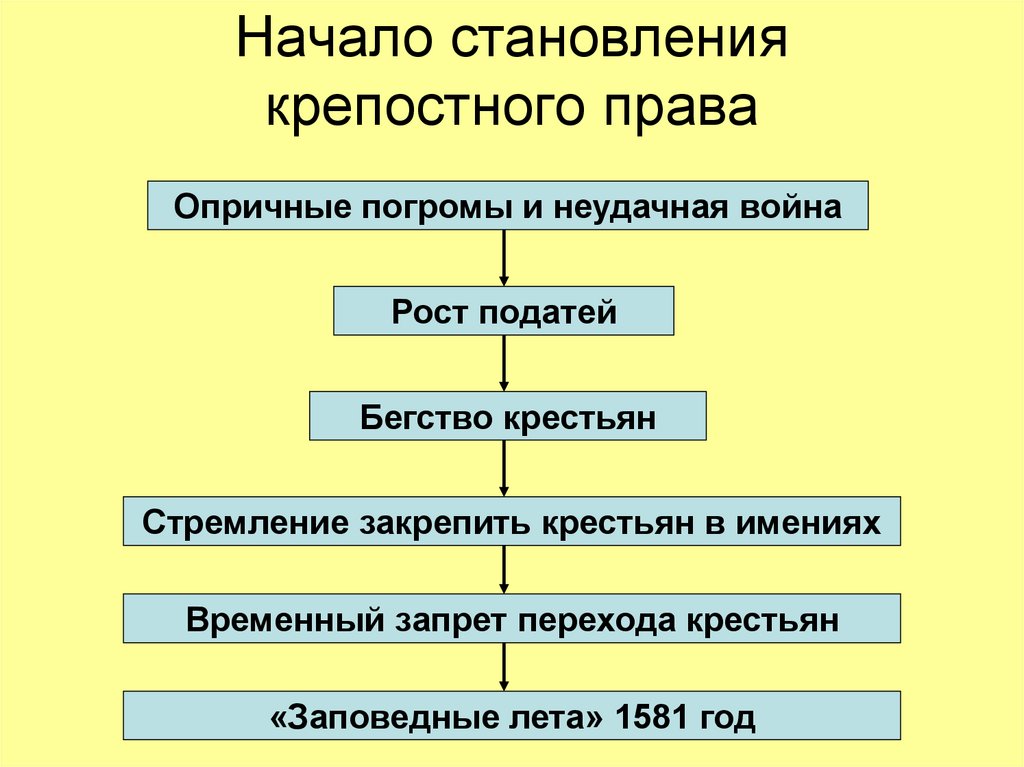

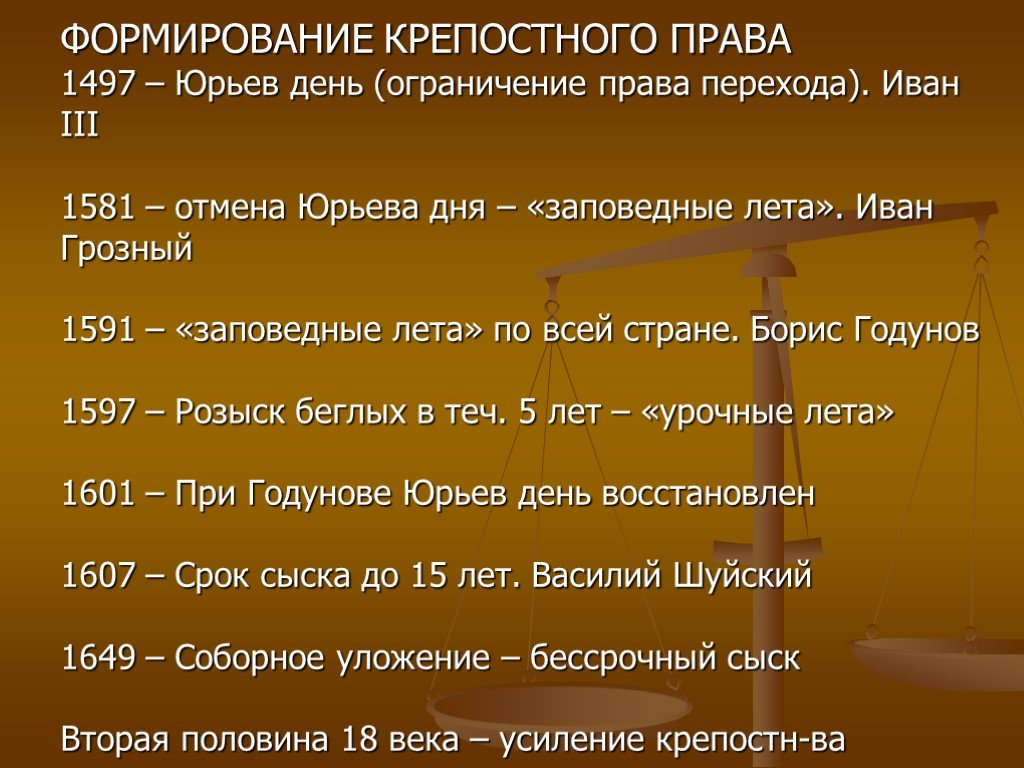

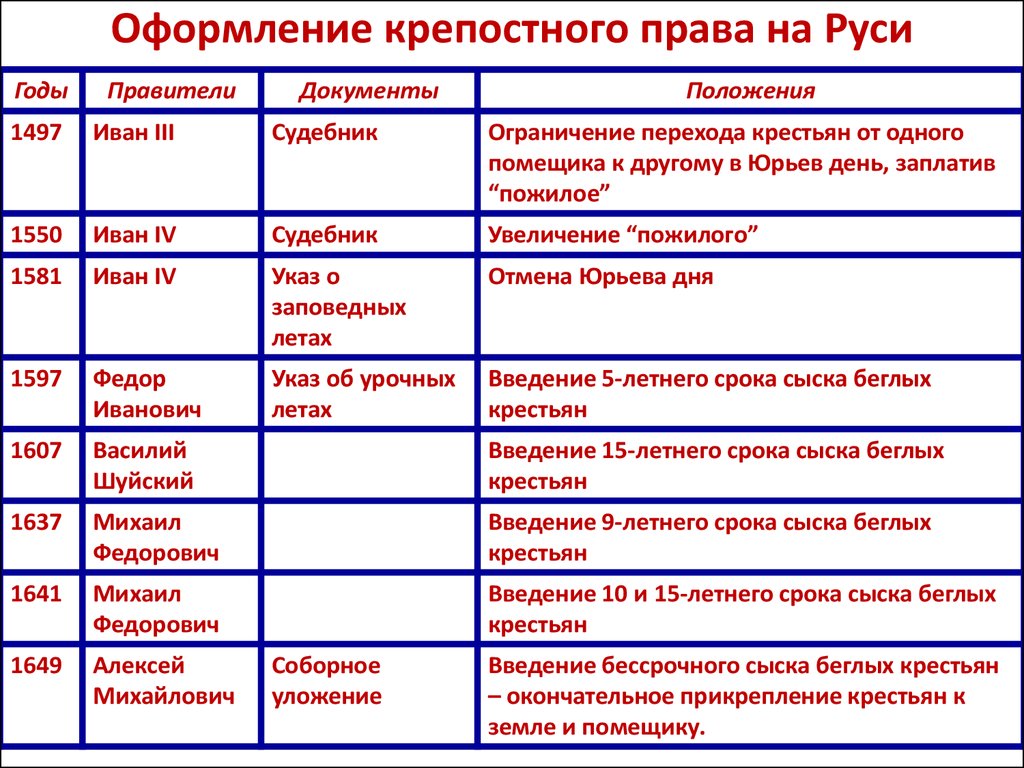

Первый документ, который указывает на изменение статуса крестьян, — это Судебник Ивана III 1497 г., который устанавливал одну неделю до Юрьева дня (26 ноября) и неделю после него для свободного выхода крестьян от землевладельцев с обязанностью оплатить «пожилое» в размере одного рубля. И хотя, как уже было сказано ранее, сейчас правоприменение судебника оспаривается, он в любом случае указывает на тенденцию. Следующие изменения в положении крестьян происходят после принятия Судебника Ивана IV в 1550 г., где была увеличена плата за «пожилое», а в 1581 году для борьбы с последствиями Опричнины впервые вводится временный запрет на выход — «заповедные лета». Однако, эти меры не приносили желаемого результата, поэтому в 1597 году вводятся «Урочные лета» — время давности для судебного разбирательства по беглым крестьянам. Крестьяне между тем продолжали бежать из-за увеличения тягла. Эти меры должны были бороться со стихийным оттоком крестьянства в район «Дикого поля» — обетованной земли для холопов, где они пополняли ряды казачьей вольницы.

С приходом династии Романовых, которую поддерживала местная и родовая аристократия, Соборный кодекс 1649 года ввел бессрочный обыск крестьян и ввел запрет на вывоз крестьян на подводах. Обычно этой условной датой заканчивается описание становления крепостного строя, образное выражение — «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день». Однако, рождение этой поговорки приписывают периоду правления Бориса Годунова. Между тем Петр I, а затем и Екатерина II увеличили перечень повинностей и повинностей частных крестьян.

В марксистской историографии подчеркивалось, что закрепощение крестьян в Московской Руси носило второстепенный характер и было связано с оформлением помещичьей земельной собственности. В западноевропейских государствах к XIII в. начинается процесс освобождения крестьян. Местные феодалы, втянутые в товарно-денежные отношения, были больше заинтересованы в денежных поступлениях, чем в получении налогов натурой. В результате они были готовы предоставить свободу без земли или на особых условиях землепользования, чтобы получить взамен твердую валюту, так как только в таких условиях крестьяне были вынуждены интенсифицировать свое хозяйство.

В западноевропейских государствах к XIII в. начинается процесс освобождения крестьян. Местные феодалы, втянутые в товарно-денежные отношения, были больше заинтересованы в денежных поступлениях, чем в получении налогов натурой. В результате они были готовы предоставить свободу без земли или на особых условиях землепользования, чтобы получить взамен твердую валюту, так как только в таких условиях крестьяне были вынуждены интенсифицировать свое хозяйство.

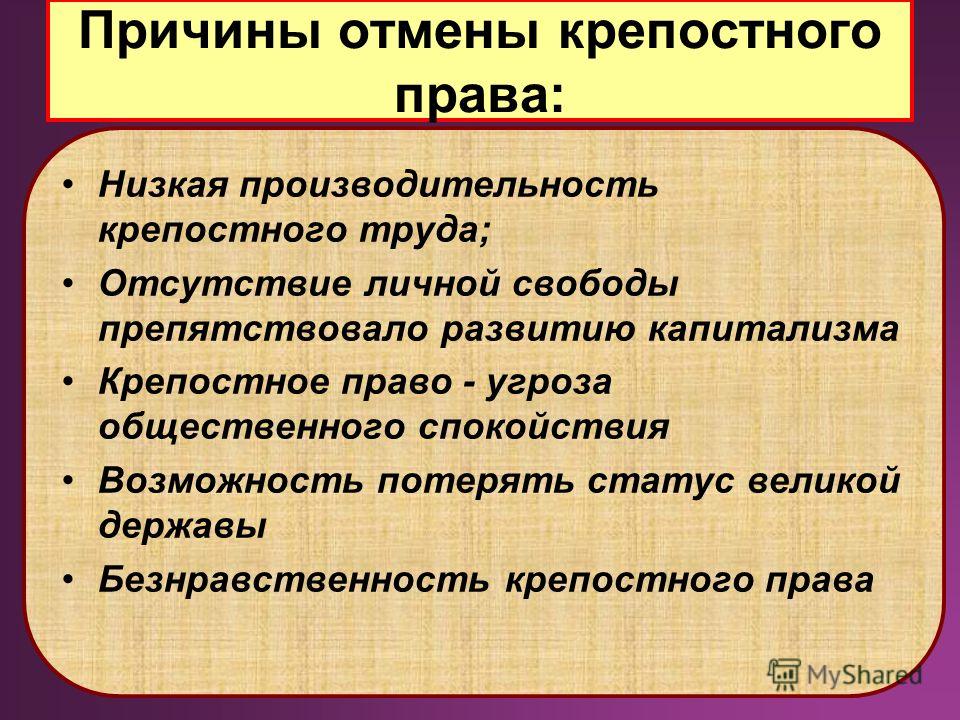

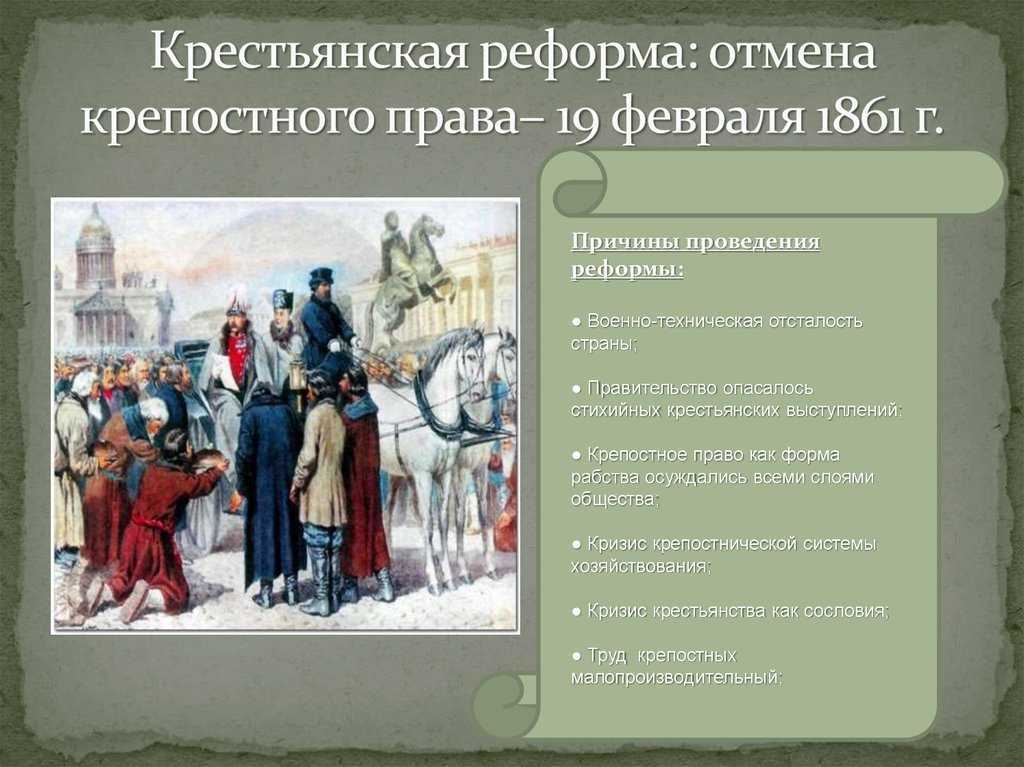

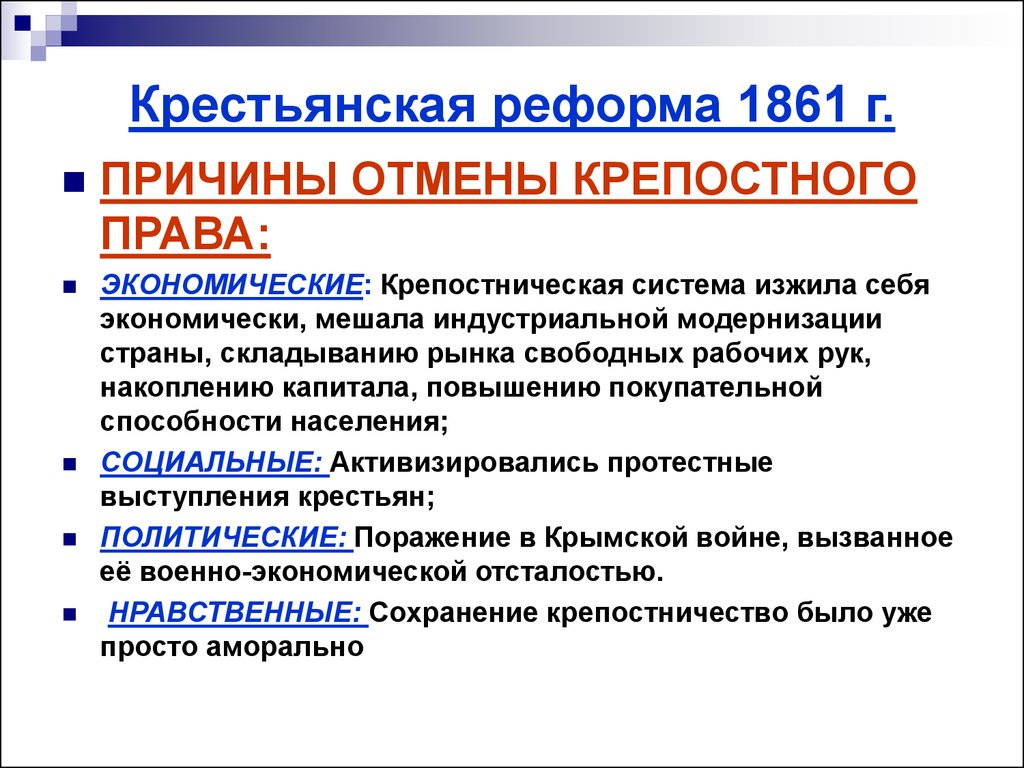

На мой взгляд, принятые меры по закрепощению крестьян были результатом интересов самого государства как гаранта уплаты налогов в государственную казну, в то время как помещики были заинтересованы в закреплении крестьян на своей земле на правах рабов. Подводя итог, следует подчеркнуть, что крепостное право, безусловно, является сложным институтом и его роль в России оценивается неоднозначно. Подчеркивалось, что на протяжении более чем двух столетий (до 1861 года) она становилась основой экономического и социального развития России, помогала государству восстанавливать и стимулировать экономику, регулировать процесс колонизации огромной территории и решать внешнеполитические проблемы, но, с другой стороны, это явление сохраняло неэффективные социально-экономические отношения на протяжении многих десятилетий.

Литература:

- Атаева А.А. Концепция крепостного права В.О. Ключевского // Общественные и гуманитарные науки. — 2015. — № 7. — С. 159.

- Исаев М.А. История государства и права: учебник. — М. : Статут , 2012. — 560 с.

- Ключевский В.О. Курс Русской истории в 9т. Т.4. — М. :Мысль, 1989. — 300с.

- Орлов А.С., Георгиев В.А., Георгиева Н.Г., СивохинаТ.А. История России: учебник. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Проспект , 2016. — 528 с.

Основные термины (генерируются автоматически): Россия, крепостная зависимость, крестьянин, III, XVI-XVII, барская запашка, быль, земля, соборное Уложение.

Ключевые слова

крепостное право, крестьяне, крепостная зависимостькрепостное право, крепостная зависимость, крестьяне

Похожие статьи

Отмена

крепостного права. Александр II | Статья в сборнике…

Александр II | Статья в сборнике…Среди реформ, которые были необходимы, было отмена крепостного права.

Но крестьяне получили уже тогда следующие права: заключать в брак без дозволения

Итак, крестьяне, вышедшие из крепостной зависимости получали право выкупать собственную землю.

Законодательные и правоприменительные аспекты…

Основным антикоррупционным актом XVII в. стало Соборное уложение 1649 г., в котором содержалось множество норм, устанавливающих

Основной акцент Соборное Уложение 1649 г. делало на регламентации ответственности за взяточничество судей, т.к. взятки были старым…

Крепостничество Нижегородского Поволжья в сборнике…

О том, что в России существовало крепостное право, известно всем. Но мало кто догадывается, что оно представляло на

Но мало кто догадывается, что оно представляло на

Описи, заключения судебных дел и другие документы свидетельствуют о тяжелом положении крепостных крестьян в Нижегородской губернии.

Особенности уголовной политики в отношении женщин…

Соборное Уложение 1649 года стало правовым актом, который впервые ввел в светское законодательство преступления, совершенные детьми в отношении своих родителей. До его издания подобные преступления относились к сфере церковного законодательства.

Становление и развитие правовых норм, регулирующих отношения…

Заключение договора в XVI—XVII вв. имело ритуально-символический характер. Но вмешательство государства с область по решению

Значительное развитие исследуемый состав преступления получил в XVII веке, с принятием Соборное уложение 1649 года.

Русские монастыри как фактор влияния на державную…

В начальный период объединения русских земель вокруг Москвы Православная церковь представляла собой большую силу, не только поддерживающую государство, но и соперничавшую с ним.

Социальный антагонизм в

России XVII-XVIII вв. | Статья в журнале…В статье анализируются восстания XVII-XVIII веков на предмет социального антагонизма в рядах

Казачество пополнялось этими же холопами, которые ненавидели крепостной порядок и

Зачинщиками и главными участниками данного восстания были, как и в большинстве…

О женщинах Новгородской

земли в XIII–XVI вв. | Статья в журнале…Женщины Новгородской земли в XIII-XVI вв. не только принимали активное участие во всех общественных сферах и были наделены широким кругом трудовых обязанностей, но и занимали высокое положение в обществе.

Историческое развитие законодательства о необходимой обороне

Ключевые слова: необходимая оборона, Русская Правда, Соборное Уложение, превышение пределов необходимой обороны, институт необходимой обороны, Постановление Пленума Верховного Суда.

Похожие статьи

Отмена

крепостного права. Александр II | Статья в сборнике…Среди реформ, которые были необходимы, было отмена крепостного права.

Но крестьяне получили уже тогда следующие права: заключать в брак без дозволения

Итак, крестьяне, вышедшие из крепостной зависимости получали право выкупать собственную землю.

Законодательные и правоприменительные аспекты…

Основным антикоррупционным актом XVII в. стало Соборное уложение 1649 г., в котором содержалось множество норм, устанавливающих

стало Соборное уложение 1649 г., в котором содержалось множество норм, устанавливающих

Основной акцент Соборное Уложение 1649 г. делало на регламентации ответственности за взяточничество судей, т.к. взятки были старым…

Крепостничество Нижегородского Поволжья в сборнике…

О том, что в России существовало крепостное право, известно всем. Но мало кто догадывается, что оно представляло на

Описи, заключения судебных дел и другие документы свидетельствуют о тяжелом положении крепостных крестьян в Нижегородской губернии.

Особенности уголовной политики в отношении женщин…

Соборное Уложение 1649 года стало правовым актом, который впервые ввел в светское законодательство преступления, совершенные детьми в отношении своих родителей. До его издания подобные преступления относились к сфере церковного законодательства.

До его издания подобные преступления относились к сфере церковного законодательства.

Становление и развитие правовых норм, регулирующих отношения…

Заключение договора в XVI—XVII вв. имело ритуально-символический характер. Но вмешательство государства с область по решению

Значительное развитие исследуемый состав преступления получил в XVII веке, с принятием Соборное уложение 1649 года.

Русские монастыри как фактор влияния на державную…

В начальный период объединения русских земель вокруг Москвы Православная церковь представляла собой большую силу, не только поддерживающую государство, но и соперничавшую с ним.

Социальный антагонизм в

России XVII-XVIII вв. | Статья в журнале…В статье анализируются восстания XVII-XVIII веков на предмет социального антагонизма в рядах

Казачество пополнялось этими же холопами, которые ненавидели крепостной порядок и

Зачинщиками и главными участниками данного восстания были, как и в большинстве. ..

..

О женщинах Новгородской

земли в XIII–XVI вв. | Статья в журнале…Женщины Новгородской земли в XIII-XVI вв. не только принимали активное участие во всех общественных сферах и были наделены широким кругом трудовых обязанностей, но и занимали высокое положение в обществе.

Историческое развитие законодательства о необходимой обороне

Ключевые слова: необходимая оборона, Русская Правда, Соборное Уложение, превышение пределов необходимой обороны, институт необходимой обороны, Постановление Пленума Верховного Суда.

Развитие крепостного права в России в 15, 16 и 17 веках курсовая по истории | Дипломная История

Скачай Развитие крепостного права в России в 15, 16 и 17 веках курсовая по истории и еще Дипломная в формате PDF История только на Docsity! Происхождение и развитие крепостного права в России в 15 – 17 вв. Курсовая Содержание Введение 3 1. Происхождение крепостного права 4 2. Возникновение и развитие крепостного права в законодательстве XV — нач.XVII вв. 6 а) Судебники 1497 и 1550 годов. Их роль в судьбе крестьянства 6 б) Указ царя Федора Иоанновича об отмене права выхода. 8 в) Указ о пятилетнем сыске крестьян от 24 ноября 1597 года 12 г) Указ Шуйского от 9 марта 1607 года. 15 д) Соборное Уложение 1649 года 15 Заключение 18 Источники и литература 20 3 Введение Проблема происхождения и развития крепостного права в России является одной из наиболее сложных в отечественной истории. Подобный процесс проходил и в других европейских государствах, однако в нашей стране он имел свои характерные особенности, а именно: более поздний срок возникновения, большую, чем на Западе длительность существования крепостного права, особую связь этого процесса с эволюцией земельной собственности и т.д. В советской историографии, начиная с Б.Д. Грекова, утвердилась концепция постепенного зарождения и развития крепостного права со времен “Русской правды”, через судебники XV – XVI вв.

Курсовая Содержание Введение 3 1. Происхождение крепостного права 4 2. Возникновение и развитие крепостного права в законодательстве XV — нач.XVII вв. 6 а) Судебники 1497 и 1550 годов. Их роль в судьбе крестьянства 6 б) Указ царя Федора Иоанновича об отмене права выхода. 8 в) Указ о пятилетнем сыске крестьян от 24 ноября 1597 года 12 г) Указ Шуйского от 9 марта 1607 года. 15 д) Соборное Уложение 1649 года 15 Заключение 18 Источники и литература 20 3 Введение Проблема происхождения и развития крепостного права в России является одной из наиболее сложных в отечественной истории. Подобный процесс проходил и в других европейских государствах, однако в нашей стране он имел свои характерные особенности, а именно: более поздний срок возникновения, большую, чем на Западе длительность существования крепостного права, особую связь этого процесса с эволюцией земельной собственности и т.д. В советской историографии, начиная с Б.Д. Грекова, утвердилась концепция постепенного зарождения и развития крепостного права со времен “Русской правды”, через судебники XV – XVI вв. и до Соборного Уложения 1649 г. В дальнейшем большинство историков отказались видеть крепостное право в законодательстве до конца XV века. В качестве компромисса стали проводить разграничение понятий “крепостничество” — проявление внеэкономического принуждения в различных формах при феодализме – и “крепостное право” — т.е. прикрепление крестьян к земле феодала в законодательстве, начиная с конца XV века. Неоднозначно оценивается и роль крепостного права в России. С одной стороны крепостное право помогало государству в восстановлении и подъеме производительных сил, регулировании процесса колонизации огромной территории и решении внешнеполитических задач, с другой — консервировало неэффективные социально-экономические отношения. Нет единой точки зрения и по поводу того, могла ли Россия избежать крепостного права, так, одни исследователи считают, что перед Россией в XVI веке была альтернатива развития, минуя крепостное право; другие оценивают XVI – XVII вв. как расцвет крепостничества, третьи – как последний резерв клонящегося к упадку феодализма.

и до Соборного Уложения 1649 г. В дальнейшем большинство историков отказались видеть крепостное право в законодательстве до конца XV века. В качестве компромисса стали проводить разграничение понятий “крепостничество” — проявление внеэкономического принуждения в различных формах при феодализме – и “крепостное право” — т.е. прикрепление крестьян к земле феодала в законодательстве, начиная с конца XV века. Неоднозначно оценивается и роль крепостного права в России. С одной стороны крепостное право помогало государству в восстановлении и подъеме производительных сил, регулировании процесса колонизации огромной территории и решении внешнеполитических задач, с другой — консервировало неэффективные социально-экономические отношения. Нет единой точки зрения и по поводу того, могла ли Россия избежать крепостного права, так, одни исследователи считают, что перед Россией в XVI веке была альтернатива развития, минуя крепостное право; другие оценивают XVI – XVII вв. как расцвет крепостничества, третьи – как последний резерв клонящегося к упадку феодализма. Для того чтобы достаточно подробно осветить вопрос о крепостном праве в России, необходимо рассмотреть его развитие поэтапно, основываясь на законодательных актах, наиболее полно и объективно отразивших постепенное закрепощение крестьянского населения и изменение правового статуса сельских жителей. 4 становится одним из оснований прикрепления. На этот счет существуют некоторые сомнения. Неясным остается вопрос, что считать первичным фактором – старожильство или задолженность, а что производным. Эту проблему уместно рассмотреть несколько подробнее в рамках вопроса о крепостном законодательстве XV – XVI века. В любом случае и старожильство и задолженность крестьян землевладельцам становится существенным препятствием для свободной смены места жительства. Между тем, юридически за крестьянами признавалось право свободного перехода и потому говорить о крепостном праве, как о государственной политике до XV века не приходится. Формально крестьяне сохраняли право свободного перехода. Наступление государства и помещиков на права и свободы крестьянского населения в определенной мере начинается с конца XV века, с изданием княжеского судебника.

Для того чтобы достаточно подробно осветить вопрос о крепостном праве в России, необходимо рассмотреть его развитие поэтапно, основываясь на законодательных актах, наиболее полно и объективно отразивших постепенное закрепощение крестьянского населения и изменение правового статуса сельских жителей. 4 становится одним из оснований прикрепления. На этот счет существуют некоторые сомнения. Неясным остается вопрос, что считать первичным фактором – старожильство или задолженность, а что производным. Эту проблему уместно рассмотреть несколько подробнее в рамках вопроса о крепостном законодательстве XV – XVI века. В любом случае и старожильство и задолженность крестьян землевладельцам становится существенным препятствием для свободной смены места жительства. Между тем, юридически за крестьянами признавалось право свободного перехода и потому говорить о крепостном праве, как о государственной политике до XV века не приходится. Формально крестьяне сохраняли право свободного перехода. Наступление государства и помещиков на права и свободы крестьянского населения в определенной мере начинается с конца XV века, с изданием княжеского судебника. 2. Возникновение и развитие крепостного права в законодательстве XV — нач.XVII вв. а) Судебники 1497 и 1550 годов. Их роль в судьбе крестьянства. Традиционно, в отечественной историографии за своеобразную точку отсчета в развитии крепостного права в России принимают Судебник княжеский 1497 года и, появившийся спустя полвека, Судебник царский 1550 года. Для подобного вывода имеются, казалось бы, довольно серьезные основания. Отмечая роль судебников в изменении положения крестьянства, обычно упоминаются нововведения, установленные в данных законодательных актах. Наиболее заметное из них – ограничение срока перехода крестьян. ” А христианином отказыватися из волости, из села в село, один срок в году, за неделю до Юрьевого дни осеннего и неделю после Юрьева дни осеннего…”, — гласит статья 57 княжеского судебника, устанавливая тем самым единый для всей страны срок перехода. Казалось бы, это положение действительно посягает на права и свободы крестьян, ограничивая их инициативу, между тем не все так просто.

2. Возникновение и развитие крепостного права в законодательстве XV — нач.XVII вв. а) Судебники 1497 и 1550 годов. Их роль в судьбе крестьянства. Традиционно, в отечественной историографии за своеобразную точку отсчета в развитии крепостного права в России принимают Судебник княжеский 1497 года и, появившийся спустя полвека, Судебник царский 1550 года. Для подобного вывода имеются, казалось бы, довольно серьезные основания. Отмечая роль судебников в изменении положения крестьянства, обычно упоминаются нововведения, установленные в данных законодательных актах. Наиболее заметное из них – ограничение срока перехода крестьян. ” А христианином отказыватися из волости, из села в село, один срок в году, за неделю до Юрьевого дни осеннего и неделю после Юрьева дни осеннего…”, — гласит статья 57 княжеского судебника, устанавливая тем самым единый для всей страны срок перехода. Казалось бы, это положение действительно посягает на права и свободы крестьян, ограничивая их инициативу, между тем не все так просто. Интересна позиция по этому вопросу авторов книги “История России с древнейших времен до конца XVII века”. По их словам установление единого срока перехода крестьян было не более чем юридическим оформлением реально существующих порядков. Прежде всего, не стоит думать, что перемена места жительства для крестьян было делом желанным и регулярным. Если не возникало чрезвычайных ситуаций, крестьянин предпочитал оставаться на месте. Что же касается сроков перехода, то вполне обоснованным представляется 7 следующее утверждение: при крайней сжатости цикла сельскохозяйственных работ, их интенсивности, время перехода определялось практическими соображениями весьма жестко – конец осени – начало зимы. Уход в другое время грозил бы невосполнимыми упущениями в ведении хозяйства. Кроме того, именно в этот промежуток проводились основные выплаты по отношению к казне и к собственнику земли. Так что, по-видимому, здесь судебник не вводил никаких новостей. Относительной новизной было установление уплаты пожилого для всех разрядов крестьян – ранее подобная пошлина взималась лишь с некоторых групп с повышенной личной зависимостью.

Интересна позиция по этому вопросу авторов книги “История России с древнейших времен до конца XVII века”. По их словам установление единого срока перехода крестьян было не более чем юридическим оформлением реально существующих порядков. Прежде всего, не стоит думать, что перемена места жительства для крестьян было делом желанным и регулярным. Если не возникало чрезвычайных ситуаций, крестьянин предпочитал оставаться на месте. Что же касается сроков перехода, то вполне обоснованным представляется 7 следующее утверждение: при крайней сжатости цикла сельскохозяйственных работ, их интенсивности, время перехода определялось практическими соображениями весьма жестко – конец осени – начало зимы. Уход в другое время грозил бы невосполнимыми упущениями в ведении хозяйства. Кроме того, именно в этот промежуток проводились основные выплаты по отношению к казне и к собственнику земли. Так что, по-видимому, здесь судебник не вводил никаких новостей. Относительной новизной было установление уплаты пожилого для всех разрядов крестьян – ранее подобная пошлина взималась лишь с некоторых групп с повышенной личной зависимостью. При переходе крестьянин должен был выплатить пожилое. Судебник 1497 устанавливает размер пожилого – в степной полосе 1 рубль (царский судебник прибавит еще два алтына), а в лесной полтину. Судебник оговаривает и зависимость величины пожилого от срока проживания крестьянина на земле (ст.57 кн., ст.88 ц.). Оговаривался в судебниках и вопрос, касающийся выплаты податей. При переходе крестьянина возникал вопрос, кому платить подать с оставляемого засеянного участка. Судебник царский (ст.88) решает: что если останется у крестьянина хлеб в земле, то он может сжать его, уплатив в пользу владельца боран и два алтына, но пока рожь его была в земле, он должен платить царскую подать со своего прежнего участка, несмотря на то, что все его отношения с владельцем прежнего участка прекращаются. Царский судебник упоминает и о барщине (выполнение работы на господина), как явлении общем и законном, позволяя “не делать боярского дела” крестьянину, который перешел и лишь хлеб его оставался в земле (ст. 88).

При переходе крестьянин должен был выплатить пожилое. Судебник 1497 устанавливает размер пожилого – в степной полосе 1 рубль (царский судебник прибавит еще два алтына), а в лесной полтину. Судебник оговаривает и зависимость величины пожилого от срока проживания крестьянина на земле (ст.57 кн., ст.88 ц.). Оговаривался в судебниках и вопрос, касающийся выплаты податей. При переходе крестьянина возникал вопрос, кому платить подать с оставляемого засеянного участка. Судебник царский (ст.88) решает: что если останется у крестьянина хлеб в земле, то он может сжать его, уплатив в пользу владельца боран и два алтына, но пока рожь его была в земле, он должен платить царскую подать со своего прежнего участка, несмотря на то, что все его отношения с владельцем прежнего участка прекращаются. Царский судебник упоминает и о барщине (выполнение работы на господина), как явлении общем и законном, позволяя “не делать боярского дела” крестьянину, который перешел и лишь хлеб его оставался в земле (ст. 88). Между тем, как уже упоминалось выше, некоторые исследователи отказываются видеть в судебниках начало юридического оформления крепостного права. Доказательством к отсутствию ярко выраженной крепостнической направленности в судебниках 1497 и 1550 годов может послужить и следующее обстоятельство – очевидно, что ограничение перехода не может считаться единственным показателем закрепощения, необходимо учесть и правовое положение крестьян, подробнее остановившись на вопросе об усилении эксплуатации. Было ли на самом деле это усиление? Имел ли место нажим на владельческие права крестьян, на их правоспособность? Прежде всего, крестьяне, как индивидуально, так и в составе общины оставались субъектом права, а не его объектом и в таком качестве судились судом. Княжеский судебник фиксирует процессуальное равенство черных 8 крестьян и рядовых феодалов в некоторых отношениях. Так, они были равноценными свидетелями при признании обвиняемого татем (ст. 12), для них существовал единый срок давности для возбуждения иска в поземельных делах (ст.

Между тем, как уже упоминалось выше, некоторые исследователи отказываются видеть в судебниках начало юридического оформления крепостного права. Доказательством к отсутствию ярко выраженной крепостнической направленности в судебниках 1497 и 1550 годов может послужить и следующее обстоятельство – очевидно, что ограничение перехода не может считаться единственным показателем закрепощения, необходимо учесть и правовое положение крестьян, подробнее остановившись на вопросе об усилении эксплуатации. Было ли на самом деле это усиление? Имел ли место нажим на владельческие права крестьян, на их правоспособность? Прежде всего, крестьяне, как индивидуально, так и в составе общины оставались субъектом права, а не его объектом и в таком качестве судились судом. Княжеский судебник фиксирует процессуальное равенство черных 8 крестьян и рядовых феодалов в некоторых отношениях. Так, они были равноценными свидетелями при признании обвиняемого татем (ст. 12), для них существовал единый срок давности для возбуждения иска в поземельных делах (ст. 63 “о землях суд”). Наконец Судебник 1497 года закрепил присутствие судных мужей из “лучших, добрых” крестьян на судах кормленщиков (ст. 38), Судебник 1550 года не внес тут никаких серьезных изменений. Таким образом, очевидно нельзя говорить о ярко выраженной крепостнической направленности Судебников, поскольку положения, касающиеся крестьян и юридически оформленные в 1497 и 1550 гг., предоставляли им еще значительную свободу, крестьянское население воспринимались как вполне правоспособная часть населения. Проявления крепостнической политики гораздо более заметно в государственных мероприятиях и законодательстве конца XVI века, хотя и здесь не существует единой точки зрения. б) Указ царя Федора Иоанновича об отмене права выхода. Законодательное прикрепление крестьян в конце XVI века: историческая выдумка или реальность? В русской исторической науке существует мнение, что в конце XVI века, в 1592 году при Федоре Иоановиче был издан указ отменивший право выхода, но однозначно доказанным это мнение быть не может, поскольку сам текст указа не обнаружен.

63 “о землях суд”). Наконец Судебник 1497 года закрепил присутствие судных мужей из “лучших, добрых” крестьян на судах кормленщиков (ст. 38), Судебник 1550 года не внес тут никаких серьезных изменений. Таким образом, очевидно нельзя говорить о ярко выраженной крепостнической направленности Судебников, поскольку положения, касающиеся крестьян и юридически оформленные в 1497 и 1550 гг., предоставляли им еще значительную свободу, крестьянское население воспринимались как вполне правоспособная часть населения. Проявления крепостнической политики гораздо более заметно в государственных мероприятиях и законодательстве конца XVI века, хотя и здесь не существует единой точки зрения. б) Указ царя Федора Иоанновича об отмене права выхода. Законодательное прикрепление крестьян в конце XVI века: историческая выдумка или реальность? В русской исторической науке существует мнение, что в конце XVI века, в 1592 году при Федоре Иоановиче был издан указ отменивший право выхода, но однозначно доказанным это мнение быть не может, поскольку сам текст указа не обнаружен. Так, Ключевский, отрицал законодательное прикрепление в конце XVI века, он говорил о том, что “до нас дошло значительное количество порядных записей, в которых крестьяне уговаривались с землевладельцами… Эти порядные идут с половины XVI века до половины XVII и даже далее. Если вы, читая эти записи, забудете сказание о прикреплении крестьян при царе Федоре, то записи и не напомнят вам о том… Возможность уйти… предполагается… как право крестьянина. Предположение, что в конце XVI века крестьяне были лишены этого права … делает непонятным целый ряд порядных, составленных по узаконенной форме“. Ключевский говорил о том, что прикрепление образовалось раньше, вследствие экономических условий жизни крестьян, или, как он сам выражался“ из кабального права, посредством приложения служилой кабалы к издельному крестьянству”, иными словами некоторые крестьяне (а точнее сказать, довольно значительная их часть) были прикреплены к земле и лишены права выхода задолго до предполагаемого указа об общем поземельном прикреплении.

Так, Ключевский, отрицал законодательное прикрепление в конце XVI века, он говорил о том, что “до нас дошло значительное количество порядных записей, в которых крестьяне уговаривались с землевладельцами… Эти порядные идут с половины XVI века до половины XVII и даже далее. Если вы, читая эти записи, забудете сказание о прикреплении крестьян при царе Федоре, то записи и не напомнят вам о том… Возможность уйти… предполагается… как право крестьянина. Предположение, что в конце XVI века крестьяне были лишены этого права … делает непонятным целый ряд порядных, составленных по узаконенной форме“. Ключевский говорил о том, что прикрепление образовалось раньше, вследствие экономических условий жизни крестьян, или, как он сам выражался“ из кабального права, посредством приложения служилой кабалы к издельному крестьянству”, иными словами некоторые крестьяне (а точнее сказать, довольно значительная их часть) были прикреплены к земле и лишены права выхода задолго до предполагаемого указа об общем поземельном прикреплении. Таким образом “крестьянское право выхода к концу XVI века замирало само собой, без всякой его законодательной отмены” [Ключевский В.О. “Сочинения в 9 т.: курс русской истории”, М. “Мысль” т.2, стр.301].Следует сказать и об иных подходах к данному вопросу. Так, Н.М. Карамзин говорил о “ законе об укреплении сельских 9 сделал распоряжение, чтобы не собирать долгов с крестьян, живущих и собирающихся жить и впредь за монастырем. “А будет государь изволит, — продолжает старец, — крестьяном выходу быть, и которые крестьяне пойдут, и на тех… деньги имати”. То есть предполагалось, что государь может объявить в любой момент “выход”. Об это говорят и другие факты – крестьяне в своих подрядных записях 80-х годов XVI века иногда писали, что они крепки своим хозяевам только на время “заповедных годов”, до “государевых выходных лет”. Иными словами, закон о “заповедных годах” был известен как мера временная, “покамест земля поустроиться.” Однако, “временность затянулась… закон прочно и надолго лег в основу дальнейшего развития крепостного права в России ”[Б.

Таким образом “крестьянское право выхода к концу XVI века замирало само собой, без всякой его законодательной отмены” [Ключевский В.О. “Сочинения в 9 т.: курс русской истории”, М. “Мысль” т.2, стр.301].Следует сказать и об иных подходах к данному вопросу. Так, Н.М. Карамзин говорил о “ законе об укреплении сельских 9 сделал распоряжение, чтобы не собирать долгов с крестьян, живущих и собирающихся жить и впредь за монастырем. “А будет государь изволит, — продолжает старец, — крестьяном выходу быть, и которые крестьяне пойдут, и на тех… деньги имати”. То есть предполагалось, что государь может объявить в любой момент “выход”. Об это говорят и другие факты – крестьяне в своих подрядных записях 80-х годов XVI века иногда писали, что они крепки своим хозяевам только на время “заповедных годов”, до “государевых выходных лет”. Иными словами, закон о “заповедных годах” был известен как мера временная, “покамест земля поустроиться.” Однако, “временность затянулась… закон прочно и надолго лег в основу дальнейшего развития крепостного права в России ”[Б. Д. Греков “Краткий очерк истории русского крестьянства”, М. 1958, стр.208] . Основной причиной прочного укоренения закона об отмене Юрьева дня являлась, прежде всего, заинтересованность основной массы помещиков в сохранности этой меры. Не даром в течение первой половины XVII века они сначала слезно, а потом и с угрозами просили правительство о полной отмене Юрьева дня, указывая при этом на незаконное сманивание крестьян более крупными помещиками, монастырями и Троицкой лаврой, в частности. Это в действительности имело место, так Л. Шишко говорит, что ” когда они (богатые землевладельцы) нуждались в рабочей силе, они посылали перед Юрьевым днем своих приказчиков выкупать крестьян из долгов и переводить на свою землю. У богатых помещиков крестьянам жилось легче, чем у мелкопоместных и они охотно соглашались на такую сделку… ”[“Рассказы из Русской истории”, стр.13]. После выхода закона “о заповедных годах” его выгоды для себя почувствовали все виды и разряды землевладельцев. Вместе с тем, стоит вернуться к идеям Ключевского, который отвергал законодательное прикрепление крестьянства в конце XVI века, доказывая иную природу происхождения “крепости”.

Д. Греков “Краткий очерк истории русского крестьянства”, М. 1958, стр.208] . Основной причиной прочного укоренения закона об отмене Юрьева дня являлась, прежде всего, заинтересованность основной массы помещиков в сохранности этой меры. Не даром в течение первой половины XVII века они сначала слезно, а потом и с угрозами просили правительство о полной отмене Юрьева дня, указывая при этом на незаконное сманивание крестьян более крупными помещиками, монастырями и Троицкой лаврой, в частности. Это в действительности имело место, так Л. Шишко говорит, что ” когда они (богатые землевладельцы) нуждались в рабочей силе, они посылали перед Юрьевым днем своих приказчиков выкупать крестьян из долгов и переводить на свою землю. У богатых помещиков крестьянам жилось легче, чем у мелкопоместных и они охотно соглашались на такую сделку… ”[“Рассказы из Русской истории”, стр.13]. После выхода закона “о заповедных годах” его выгоды для себя почувствовали все виды и разряды землевладельцев. Вместе с тем, стоит вернуться к идеям Ключевского, который отвергал законодательное прикрепление крестьянства в конце XVI века, доказывая иную природу происхождения “крепости”. Ключевский в своих сочинениях разрабатывает концепцию постепенного, “естественного” процесса закрепощения крестьян, который был связан с их задолженностью господину. Делая краткий вывод из упомянутой выше дискуссии, следует отметить недостаточную точность доказательств сторонников как одной, так и другой позиции. К недостаткам идеи о наличие указа о прикреплении относится, прежде всего, отсутствие самого указа, а также более или менее достоверных ссылок на него в исторических первоисточниках, что же касается точки зрения Ключевского, то и его утверждение о “долговом холопстве” не может быть признано абсолютно верным, поскольку ситуацию можно толковать в данном случае двояко – крестьянин может задолжать землевладельцу и даже прожив на его земле год или два, потерять право 12 выхода, так же как и другой крестьянин может прожить на земле господина 10 лет, при этом, не беря у него ничего в долг и также лишиться права перехода по причине старожильства. Таким образом, вопрос о том, пыталось ли государство ускорить процесс закрепощения крестьян, или он развивался согласно объективным закономерностям, остается в науке на повестке дня и его решение главным образом зависит от исторических источников, которые вероятно еще будут обнаружены.

Ключевский в своих сочинениях разрабатывает концепцию постепенного, “естественного” процесса закрепощения крестьян, который был связан с их задолженностью господину. Делая краткий вывод из упомянутой выше дискуссии, следует отметить недостаточную точность доказательств сторонников как одной, так и другой позиции. К недостаткам идеи о наличие указа о прикреплении относится, прежде всего, отсутствие самого указа, а также более или менее достоверных ссылок на него в исторических первоисточниках, что же касается точки зрения Ключевского, то и его утверждение о “долговом холопстве” не может быть признано абсолютно верным, поскольку ситуацию можно толковать в данном случае двояко – крестьянин может задолжать землевладельцу и даже прожив на его земле год или два, потерять право 12 выхода, так же как и другой крестьянин может прожить на земле господина 10 лет, при этом, не беря у него ничего в долг и также лишиться права перехода по причине старожильства. Таким образом, вопрос о том, пыталось ли государство ускорить процесс закрепощения крестьян, или он развивался согласно объективным закономерностям, остается в науке на повестке дня и его решение главным образом зависит от исторических источников, которые вероятно еще будут обнаружены. В 1592 году начинается новое описание земель, сопровождавшееся (как уже упоминалось) “временной” отменой Юрьева дня. Впоследствии, писцовые книги стали считаться основанием крестьянской крепости. Этот государственный акт явился обобщением долголетней практики использования писцовых книг и выписей из них для удостоверения владельческих прав на крестьян. Так, например, в Важской грамоте 1552 года содержится предписание органам земского самоуправления: ” Старых им своих тяглецов хрестьян из-за монастырей выводить назад безсрочно и беспошлинно… сажать по старым деревням… кто в которой жил преже того…”. Каким образом местные власти могли доказать старину крестьян, как не ссылкой на писцовые книги? Имеются и прямые свидетельства источников о закрепощающем характере записи в писцовые книги. Так, власти Никольского Корельского монастыря в своей челобитной, относящейся к началу 1592 года о бегстве «старинных » монастырских крестьян в доказательство своих прав ссылались на записи в писцовых книгах.

В 1592 году начинается новое описание земель, сопровождавшееся (как уже упоминалось) “временной” отменой Юрьева дня. Впоследствии, писцовые книги стали считаться основанием крестьянской крепости. Этот государственный акт явился обобщением долголетней практики использования писцовых книг и выписей из них для удостоверения владельческих прав на крестьян. Так, например, в Важской грамоте 1552 года содержится предписание органам земского самоуправления: ” Старых им своих тяглецов хрестьян из-за монастырей выводить назад безсрочно и беспошлинно… сажать по старым деревням… кто в которой жил преже того…”. Каким образом местные власти могли доказать старину крестьян, как не ссылкой на писцовые книги? Имеются и прямые свидетельства источников о закрепощающем характере записи в писцовые книги. Так, власти Никольского Корельского монастыря в своей челобитной, относящейся к началу 1592 года о бегстве «старинных » монастырских крестьян в доказательство своих прав ссылались на записи в писцовых книгах. В свою очередь и издание общего закона о прикреплении крестьян должно было быть подготовлено соответствующим общим описанием. А введение заповедных лет на этот период, во-первых, удовлетворяло интересам дворянства, а во-вторых, способствовало более точному описанию, между тем, режим заповедных лет по мере проведения описания все более укреплялся, потому что под запрещение выхода подводилось юридическое основание в виде писцовых книг. в) Указ о пятилетнем сыске крестьян от 24 ноября 1597 года Между тем, несмотря на всю свою приниженность и забитость крестьяне не желали мириться с новым своим положением. Всеми имевшимися у них средствами они протестовали как умели. Истории известны массовые крестьянские волнения в этот период, однако наиболее распространенной и излюбленной формой протеста для крестьян был побег. В этом отношении служилые люди были наиболее уязвимы. Во- первых, им приходилось часто отлучаться из дома и они не могли организовать эффективную охрану “живого инвентаря”, а во-вторых, мелкие помещики ничем не могли содействовать властям в поисках бежавших.

В свою очередь и издание общего закона о прикреплении крестьян должно было быть подготовлено соответствующим общим описанием. А введение заповедных лет на этот период, во-первых, удовлетворяло интересам дворянства, а во-вторых, способствовало более точному описанию, между тем, режим заповедных лет по мере проведения описания все более укреплялся, потому что под запрещение выхода подводилось юридическое основание в виде писцовых книг. в) Указ о пятилетнем сыске крестьян от 24 ноября 1597 года Между тем, несмотря на всю свою приниженность и забитость крестьяне не желали мириться с новым своим положением. Всеми имевшимися у них средствами они протестовали как умели. Истории известны массовые крестьянские волнения в этот период, однако наиболее распространенной и излюбленной формой протеста для крестьян был побег. В этом отношении служилые люди были наиболее уязвимы. Во- первых, им приходилось часто отлучаться из дома и они не могли организовать эффективную охрану “живого инвентаря”, а во-вторых, мелкие помещики ничем не могли содействовать властям в поисках бежавших. Да и аппарат государственной власти был далеко не достаточен, чтобы поспевать с выполнением бесчисленных 13 челобитных, которые сыпались с разных сторон от служилого люда. В такой обстановке появляется знаменитый указ от 24 ноября 1597 года. Этим указом устанавливалась пятилетняя давность исков на беглых крестьян. Землевладельцы, у которых выбежали крестьяне за 5 лет до 1597 года и которые успели в этотсрок подать челобитную о сыске беглых, могли рассчитывать на содействие со стороны государственной власти: таким землевладельцам, говорит указ “ давать суд и сыскивать накрепко всякими сыск и по суду и по сыску тех беглых крестьян с женами и детьми и со всеми животы возити назад, где кто жил”. А относительно крестьян, выбежавших за 6 и более лет и относительно которых в течение этого срока не было подано челобитья, “ суда не давати и назад их, где кто жил не возити”. В нашей исторической науке этот указ не раз подвергался толкованию, с одной стороны потому, что он интересен сам по себе, как закон, сыгравший важную роль в судьбе крестьянства, с другой – потому что долгое время это был единственный документ, дающий сколько-нибудь определенное понятие о крепостных и беглых.

Да и аппарат государственной власти был далеко не достаточен, чтобы поспевать с выполнением бесчисленных 13 челобитных, которые сыпались с разных сторон от служилого люда. В такой обстановке появляется знаменитый указ от 24 ноября 1597 года. Этим указом устанавливалась пятилетняя давность исков на беглых крестьян. Землевладельцы, у которых выбежали крестьяне за 5 лет до 1597 года и которые успели в этотсрок подать челобитную о сыске беглых, могли рассчитывать на содействие со стороны государственной власти: таким землевладельцам, говорит указ “ давать суд и сыскивать накрепко всякими сыск и по суду и по сыску тех беглых крестьян с женами и детьми и со всеми животы возити назад, где кто жил”. А относительно крестьян, выбежавших за 6 и более лет и относительно которых в течение этого срока не было подано челобитья, “ суда не давати и назад их, где кто жил не возити”. В нашей исторической науке этот указ не раз подвергался толкованию, с одной стороны потому, что он интересен сам по себе, как закон, сыгравший важную роль в судьбе крестьянства, с другой – потому что долгое время это был единственный документ, дающий сколько-нибудь определенное понятие о крепостных и беглых. Больше всего интересовал ученых вопрос о том, почему устанавливается именно 5-летний срок сыска, что могло произойти с крестьянами в период с 1592 по 1597 гг. Кстати, именно здесь следует искать истоки дискуссии о законодательной отмене Юрьева дня в конце XVI века, суть которой была изложена выше, поскольку вполне уместным казалось утверждение о том, что действия крестьян уходивших от своего землевладельца после 1592 года (когда предположительно и был принят законопроект, отменяющий Юрьев день) признавались незаконными и потому ушедшие подлежали сыску и возврату. Дает повод для размышлений взгляд на закон от 24 ноября 1597 года В.О.Ключевского. Историк говорит о том, что, несмотря на признание некоторыми данного закона первым актом, указывающим на прикрепление крестьян, содержание указа не оправдывает сказания. В самом законе говорится только о том, что крестьянин бежавший не ранее чем 1 сентября 1592 г. (нового года) и землевладелец вчинит иск о нем, то крестьянина вместе с женой, детьми и имуществом следует вернуть на прежнее место жительство.

Больше всего интересовал ученых вопрос о том, почему устанавливается именно 5-летний срок сыска, что могло произойти с крестьянами в период с 1592 по 1597 гг. Кстати, именно здесь следует искать истоки дискуссии о законодательной отмене Юрьева дня в конце XVI века, суть которой была изложена выше, поскольку вполне уместным казалось утверждение о том, что действия крестьян уходивших от своего землевладельца после 1592 года (когда предположительно и был принят законопроект, отменяющий Юрьев день) признавались незаконными и потому ушедшие подлежали сыску и возврату. Дает повод для размышлений взгляд на закон от 24 ноября 1597 года В.О.Ключевского. Историк говорит о том, что, несмотря на признание некоторыми данного закона первым актом, указывающим на прикрепление крестьян, содержание указа не оправдывает сказания. В самом законе говорится только о том, что крестьянин бежавший не ранее чем 1 сентября 1592 г. (нового года) и землевладелец вчинит иск о нем, то крестьянина вместе с женой, детьми и имуществом следует вернуть на прежнее место жительство. Если условия побега не соответствуют вышеозначенным (крестьянин убежал ранее сентября 1592 года, землевладелец не подал иск), крестьянин освобождается от преследования. Ключевский полагал что “указ говорит только о беглых крестьянах, которые покидали своих землевладельцев “не в срок и без отказу”, т.е. не в Юрьев день и без… явки со стороны крестьянина…, соединенной обоюдным расчетом… Этим законом устанавливалась для иска и возврата временная давность, так сказать обратная… не ставившая постоянного срока на будущее время” [Ключевский “Сочинения в 9 томах: курс русской истории”, стр. 14 крепостного права сводят к главе XI, а ее, в свою очередь, к норме об отмене урочных лет. В советской историографии этот вопрос рассматривался гораздо шире и глубже. Что же устанавливало своими нормами относительно крестьян Соборное Уложение 1649 года? Уложение признает незыблемой и постоянной крепостную зависимость по писцовым и переписным книгам и силу этого отменило урочные годы, как противоречащие указанному назначению писцовых книг.

Если условия побега не соответствуют вышеозначенным (крестьянин убежал ранее сентября 1592 года, землевладелец не подал иск), крестьянин освобождается от преследования. Ключевский полагал что “указ говорит только о беглых крестьянах, которые покидали своих землевладельцев “не в срок и без отказу”, т.е. не в Юрьев день и без… явки со стороны крестьянина…, соединенной обоюдным расчетом… Этим законом устанавливалась для иска и возврата временная давность, так сказать обратная… не ставившая постоянного срока на будущее время” [Ключевский “Сочинения в 9 томах: курс русской истории”, стр. 14 крепостного права сводят к главе XI, а ее, в свою очередь, к норме об отмене урочных лет. В советской историографии этот вопрос рассматривался гораздо шире и глубже. Что же устанавливало своими нормами относительно крестьян Соборное Уложение 1649 года? Уложение признает незыблемой и постоянной крепостную зависимость по писцовым и переписным книгам и силу этого отменило урочные годы, как противоречащие указанному назначению писцовых книг. Противоречие действительно было. Как справедливо заметил Новосельский наличие указов об урочных годах “находилось в противоречии с установившимся признанием писцовых книг решающим документом в делах о крепостной зависимости крестьян”[ Новосельский А.А. “К вопросу о значении “урочных лет”. Сб. статей ”, М. 1952 г., стр. 182]. Соборное Уложение прямо говорит “А которые крестьяне и бобыли за кем записаны в переписных книгах…з женами и з детьми и со всеми животы, и хлебом… отдавать…тем людем, из-за кого они выбежат по переписным книгам, без урочных лет ” (XI, ст. 9). Наиболее крупной и радикальной нормой Уложения стал закон о наследственном (для феодалов) и потомственном (для крепостных) прикреплении крестьян, собственно говоря, отмена урочных лет была закономерным условием и следствиемпретворения этой нормы в жизнь (XI, ст.1,2). Основанием прикрепления как государственных, так и частновладельческих крестьян стали писцовые книги 1626 года(XI, ст.1). Другим основанием крепостной зависимости стали переписные книги 1646-1648 годов, которые учитывали мужское население крестьянских и бобыльских дворов любого возраста.

Противоречие действительно было. Как справедливо заметил Новосельский наличие указов об урочных годах “находилось в противоречии с установившимся признанием писцовых книг решающим документом в делах о крепостной зависимости крестьян”[ Новосельский А.А. “К вопросу о значении “урочных лет”. Сб. статей ”, М. 1952 г., стр. 182]. Соборное Уложение прямо говорит “А которые крестьяне и бобыли за кем записаны в переписных книгах…з женами и з детьми и со всеми животы, и хлебом… отдавать…тем людем, из-за кого они выбежат по переписным книгам, без урочных лет ” (XI, ст. 9). Наиболее крупной и радикальной нормой Уложения стал закон о наследственном (для феодалов) и потомственном (для крепостных) прикреплении крестьян, собственно говоря, отмена урочных лет была закономерным условием и следствиемпретворения этой нормы в жизнь (XI, ст.1,2). Основанием прикрепления как государственных, так и частновладельческих крестьян стали писцовые книги 1626 года(XI, ст.1). Другим основанием крепостной зависимости стали переписные книги 1646-1648 годов, которые учитывали мужское население крестьянских и бобыльских дворов любого возраста. На будущее значительно расширяется круг родственников крестьян и бобылей, на которых распространялась крепостная зависимость. Помимо жен и детей, в этот круг включались братья, племянники и внучата (XI, ст.9). Писцовые книги 20-х и переписные 40-х могли либо выступать независимо друг от друга, либо дополняли друг друга: крепостная принадлежность устанавливалась 1) по записи отцов в писцовых книгах, если дети почему-то не попали в переписные; 2) по записи в переписных книгах, если отцы не значились в писцовых (XI, ст. 11). Важно отметить, что крепостное право включало в себя две формы прикрепления — к земле и к феодалу, на протяжении развития крепостного права соотношение этих форм менялось. На момент создания Уложения преобладала первая форма зависимости, что было связано с высоким удельным весом поместной системы в феодальном землевладении. Это находит свое отражение в нормах Уложения. Крестьянин выступает в нем как органичная принадлежность поместья и вотчины независимо от личности владельца.

На будущее значительно расширяется круг родственников крестьян и бобылей, на которых распространялась крепостная зависимость. Помимо жен и детей, в этот круг включались братья, племянники и внучата (XI, ст.9). Писцовые книги 20-х и переписные 40-х могли либо выступать независимо друг от друга, либо дополняли друг друга: крепостная принадлежность устанавливалась 1) по записи отцов в писцовых книгах, если дети почему-то не попали в переписные; 2) по записи в переписных книгах, если отцы не значились в писцовых (XI, ст. 11). Важно отметить, что крепостное право включало в себя две формы прикрепления — к земле и к феодалу, на протяжении развития крепостного права соотношение этих форм менялось. На момент создания Уложения преобладала первая форма зависимости, что было связано с высоким удельным весом поместной системы в феодальном землевладении. Это находит свое отражение в нормах Уложения. Крестьянин выступает в нем как органичная принадлежность поместья и вотчины независимо от личности владельца. Это видно, прежде всего, в запрете переводить крестьян с поместья в вотчину, даже в пределах одного владения, запрет 17 этот был распространен на крестьян, записанных в книгах за поместьями (XI, 30). Статья 31 XI главы запретила давать отпускные грамоты поместным крестьянам. Государство вынуждено было идти на такие меры, дабы “поместий не пустошити”. Мена земельных владений между феодалами допускалась только при условии равного состояния поместья или вотчины – пустое на пустое и жилое на жилое ( XVI, 3,4,5). Признание экономическойсвязи феодального владения и крестьянского хозяйства очевидно из защиты законом имущества крестьянина от произвола феодала. За грабеж крестьянского хозяйства предусматривалось наказание по предусмотрению царя ( XVI, ст.45). Кроме того, крестьянин выступает в Уложении, как активно действующее в хозяйственном процессе лицо, он имеет право задержать чужую скотину, потравившую его хлеб или хлеб помещика, мог потребовать возмещения ущерба (X, ст. 208). С возникновением крепостного права объект собственности феодала становится комплексным — земля и сидящий на ней крестьянин.

Это видно, прежде всего, в запрете переводить крестьян с поместья в вотчину, даже в пределах одного владения, запрет 17 этот был распространен на крестьян, записанных в книгах за поместьями (XI, 30). Статья 31 XI главы запретила давать отпускные грамоты поместным крестьянам. Государство вынуждено было идти на такие меры, дабы “поместий не пустошити”. Мена земельных владений между феодалами допускалась только при условии равного состояния поместья или вотчины – пустое на пустое и жилое на жилое ( XVI, 3,4,5). Признание экономическойсвязи феодального владения и крестьянского хозяйства очевидно из защиты законом имущества крестьянина от произвола феодала. За грабеж крестьянского хозяйства предусматривалось наказание по предусмотрению царя ( XVI, ст.45). Кроме того, крестьянин выступает в Уложении, как активно действующее в хозяйственном процессе лицо, он имеет право задержать чужую скотину, потравившую его хлеб или хлеб помещика, мог потребовать возмещения ущерба (X, ст. 208). С возникновением крепостного права объект собственности феодала становится комплексным — земля и сидящий на ней крестьянин. Собственность феодала на крестьянина в отличие от собственности рабовладельца на раба никогда не была полной, но объем ее менялся с развитием крепостного права. В середине XVII века крестьянин был уже объектом феодального права, круг правомочий феодала в отношении крестьянина был достаточно широк, вместе с тем крестьянин был наделен и определенными правами, как субъект права. В Уложении 1649 года обе эти взаимосвязанные стороны правового положения крестьянина нашли свое отражение. Своеобразным фокусом пересечения обязанностей и прав дворян в отношении крестьян своих служил закон, согласно которому дворяне “ за крестьян своих ищут и отвечают…во всех делах, кроме татьбы, разбою, поличного и смертных убийств ”(XII, ст. 7 ). Эта формула открывала широкий простор для внутривотчинного судопроизводства феодалов. Реальный же объем юрисдикции помещиков был гораздо шире и глубже определений, данных в законе. Вместе с тем сохраняющиеся права крестьян давали повод историкам не придавать значительной роли Соборному Уложению в закрепощении крестьянства.

Собственность феодала на крестьянина в отличие от собственности рабовладельца на раба никогда не была полной, но объем ее менялся с развитием крепостного права. В середине XVII века крестьянин был уже объектом феодального права, круг правомочий феодала в отношении крестьянина был достаточно широк, вместе с тем крестьянин был наделен и определенными правами, как субъект права. В Уложении 1649 года обе эти взаимосвязанные стороны правового положения крестьянина нашли свое отражение. Своеобразным фокусом пересечения обязанностей и прав дворян в отношении крестьян своих служил закон, согласно которому дворяне “ за крестьян своих ищут и отвечают…во всех делах, кроме татьбы, разбою, поличного и смертных убийств ”(XII, ст. 7 ). Эта формула открывала широкий простор для внутривотчинного судопроизводства феодалов. Реальный же объем юрисдикции помещиков был гораздо шире и глубже определений, данных в законе. Вместе с тем сохраняющиеся права крестьян давали повод историкам не придавать значительной роли Соборному Уложению в закрепощении крестьянства. Характерна в этом отношении точка зрения В.О. Ключевского, который писал, что” Уложение отнеслось к крепостным крестьянам поверхностно, даже прямо фальшиво… “[ “Собрание сочинений в 9 томах”, т.3, стр.169] . Так, статья 3 главы XI говорит, будто “по нынешний государев указ заповеди не было, что никому за себя беглых крестьян не приимати ”, тогда как указ от 1641 года ясно говорит “Не принимай чужих крестьян и бобылей”. Почти вся XI глава Уложения трактует только о крестьянских побегах, не выясняя ни сущности крестьянской крепости, ни пределов господской власти и набрана с некоторыми прибавками из прежних узаконений, не исчерпывая, впрочем, своих источников. Вместе с тем Ключевский 18 опровергает мнение о том, что крестьяне были достаточно правоспособной частью населения. Он говорил о том, что “личные права крестьянина не принимались в расчет, его личность исчезала в мелочной казуистике господских отношений”. Закон допускал также противоцерковное дробление семьи крестьянина: в случае женитьбы на беглой крестьянки, человек вместе с женой возвращался к ее владельцу, между тем как его дети, нажитые от предыдущих браков, оставались во владениях его господина (XI, ст.

Характерна в этом отношении точка зрения В.О. Ключевского, который писал, что” Уложение отнеслось к крепостным крестьянам поверхностно, даже прямо фальшиво… “[ “Собрание сочинений в 9 томах”, т.3, стр.169] . Так, статья 3 главы XI говорит, будто “по нынешний государев указ заповеди не было, что никому за себя беглых крестьян не приимати ”, тогда как указ от 1641 года ясно говорит “Не принимай чужих крестьян и бобылей”. Почти вся XI глава Уложения трактует только о крестьянских побегах, не выясняя ни сущности крестьянской крепости, ни пределов господской власти и набрана с некоторыми прибавками из прежних узаконений, не исчерпывая, впрочем, своих источников. Вместе с тем Ключевский 18 опровергает мнение о том, что крестьяне были достаточно правоспособной частью населения. Он говорил о том, что “личные права крестьянина не принимались в расчет, его личность исчезала в мелочной казуистике господских отношений”. Закон допускал также противоцерковное дробление семьи крестьянина: в случае женитьбы на беглой крестьянки, человек вместе с женой возвращался к ее владельцу, между тем как его дети, нажитые от предыдущих браков, оставались во владениях его господина (XI, ст. 13). Что же касается защиты имущества крестьянина, как доказательства его правоспособности, то Ключевский говорил о том, что инвентарь крестьянина принадлежал ему не как правоспособному лицу, а как крестьянину, доказывая это тем, что в случае женитьбы на беглой крестьянке человек возвращался с ней к ее владельцу, при этом оставляя свое имущество своему прежнему землевладельцу (XI, ст.13). Заканчивая краткий обзор Соборного Уложения 1649 года, и отмечая его роль в развитии крепостничества, следует отметить, что, несмотря на произвольное толкование некоторых статей разными авторами, сама суть этого документа не изменяется, и такие важнейшие нововведения, как отмена урочных лет (объявление бессрочного сыска беглых) и закрепление потомственного (наследственного) характера крестьянской крепости были значительными, по своей важности, шагами государства в направлении к окончательному закрепощению крестьян и сближению их положения с положением рабов. Заключение В заключение хотелось бы остановится на причинах закрепощения крестьян.

13). Что же касается защиты имущества крестьянина, как доказательства его правоспособности, то Ключевский говорил о том, что инвентарь крестьянина принадлежал ему не как правоспособному лицу, а как крестьянину, доказывая это тем, что в случае женитьбы на беглой крестьянке человек возвращался с ней к ее владельцу, при этом оставляя свое имущество своему прежнему землевладельцу (XI, ст.13). Заканчивая краткий обзор Соборного Уложения 1649 года, и отмечая его роль в развитии крепостничества, следует отметить, что, несмотря на произвольное толкование некоторых статей разными авторами, сама суть этого документа не изменяется, и такие важнейшие нововведения, как отмена урочных лет (объявление бессрочного сыска беглых) и закрепление потомственного (наследственного) характера крестьянской крепости были значительными, по своей важности, шагами государства в направлении к окончательному закрепощению крестьян и сближению их положения с положением рабов. Заключение В заключение хотелось бы остановится на причинах закрепощения крестьян. Карл Маркс связывал крепостное право с развитием примитивной отработочной ренты. Б.Д. Греков исследовал историю русского крестьянства, руководствуясь схемой Маркса. По его мнению, крепостничество на Руси утвердилось вслед за широким развитием барщины в XVI в. Авторы ‘Аграрной истории Северо-Запада России’ показали неосновательность тезиса о широком развитии отработочной ренты в XVI в., но не затронули вопрос о реальных предпосылках и исторических условиях возникновения крепостнического режима в России. Можно заметить, что крепостное право на Руси развилось в тесной связи с превращением государственной (поместной) земельной собственности в господствующую форму собственности в XVI в. Насильственные экспроприации частновладельческих земель — боярских вотчин в Новгороде заложили фундамент всеобъемлющего фонда государственной собственности. Глубокий упадок государственной земельной собственности в конце 19

Карл Маркс связывал крепостное право с развитием примитивной отработочной ренты. Б.Д. Греков исследовал историю русского крестьянства, руководствуясь схемой Маркса. По его мнению, крепостничество на Руси утвердилось вслед за широким развитием барщины в XVI в. Авторы ‘Аграрной истории Северо-Запада России’ показали неосновательность тезиса о широком развитии отработочной ренты в XVI в., но не затронули вопрос о реальных предпосылках и исторических условиях возникновения крепостнического режима в России. Можно заметить, что крепостное право на Руси развилось в тесной связи с превращением государственной (поместной) земельной собственности в господствующую форму собственности в XVI в. Насильственные экспроприации частновладельческих земель — боярских вотчин в Новгороде заложили фундамент всеобъемлющего фонда государственной собственности. Глубокий упадок государственной земельной собственности в конце 19

Взгляд экономиста: что положило конец крепостному праву?

« Ты не говоришь по-английски? | Главный | Ловушка «нападки на Китай» »

Чем закончилось крепостное право?

При поиске материалов, связанных с другим постом, я наткнулся на этот фрагмент. Полом Кругманом, написанным в 2003 году в связи с окончанием крепостного права. интересно подумать

об анализе с точки зрения глобального рынка труда, развивающегося сегодня, Китая, Индии, упадка профсоюзов, потери здоровья и пенсионных пособий по мере изменения общественного договора, потогонных предприятий и т. д., но

главная причина для его передачи состоит в его общем историческом интересе и его

анализ экономики, лежащей в основе конца феодальной эпохи:

Полом Кругманом, написанным в 2003 году в связи с окончанием крепостного права. интересно подумать

об анализе с точки зрения глобального рынка труда, развивающегося сегодня, Китая, Индии, упадка профсоюзов, потери здоровья и пенсионных пособий по мере изменения общественного договора, потогонных предприятий и т. д., но

главная причина для его передачи состоит в его общем историческом интересе и его

анализ экономики, лежащей в основе конца феодальной эпохи:

Крепостной!, Пол Кругман: Джеймс Шуровецки пишет прекрасные колонки, и это один не исключение. Но у него есть история о последствиях Черного Смерть на крепостном праве задом наперёд. Он и все, кто интересуется историей, должны читать Евсей Домар классическая статья 1970 года «Причины рабства или крепостничества: гипотеза». (Извиняюсь, в сети вроде нет. Обновление : статья Домара доступна здесь. Спасибо smk — Brad DeLong тоже за публикацию.)

Вот что говорит Суровецкий: «Черная смерть помогла подорвать феодализм.

убыль населения была настолько резкой, что труд отдельного человека становился все более ценным, которые позволили крепостным отказаться от своих господ и стать арендаторами или городскими рабочих». Это звучит правдоподобно, но это не так. Домара, крепостное право фактически отмерло перед Черной смертью, как европейское население приблизилось к своему мальтузианскому пределу. Загадка, почему крепостного права не было восстановлен после Черной смерти.

Домар руководствовался своим знанием русской истории. Крепостное право в России, он знал, не было учреждением, которое восходит к темным векам. Вместо этого было в основном создание 16-го века, одновременное с началом великого Русская экспансия в степи. Почему?

Он пришел к простому, но мощному выводу: нет смысла порабощать или порабощение человека, если только заработная плата, которую вы должны были бы платить ему, если бы он был свободен, не значительно выше стоимости его кормления, содержания и одежды.

Представьте себе доиндустриальное общество, в котором население давит на ограниченную землю.

предложения, а предельный продукт труда — и, следовательно, реальная ставка заработной платы при Конкурентные условия — едва хватает на пропитание. В таком случае зачем заморачиваться установление прав собственности на человека? Нанять бесплатного работника, чем кормить наемного рабочего. Ведь к 1300 году — с Европой очень во многом мальтузианское общество — крепостное право отмирало из-за отсутствия интереса.

А теперь предположим, что по какой-то причине земли становится много, а труда мало. Тогда конкуренция между землевладельцами будет способствовать повышению заработной платы свободных рабочих. и правящий класс попытается, если сможет, прижать крестьян и помешать им от переговоров о более высоком уровне жизни. В России все было так пороха: вдруг степные кочевники уже не были такими грозными, а богатые земли Украины были открыты для заселения. Крепостное право было попыткой сохранить Крестьяне не могли воспользоваться этим положением. (И если я правильно понял, те, кто был достаточно рискован, чтобы сбежать и обосноваться вне системы стали казаками.

)

Тем временем на западе открылся Новый Свет. Конечно же, колонизация власти пробовали различные формы кабального рабства — превращая индейцев в крепостных на испанских территориях, привозя наемных слуг в Вирджинию. Но в конце концов они нашли лучшее, с их точки зрения, решение: импортировать рабы из Африки.

Вот загадка. В Европе около 1100 г., когда население было малочисленным, крепостное право было полезным правящему классу. К 13:00 этого не произошло, и ему позволили дрейфовать. прочь. Но после 1348 года это должно было снова принести пользу. Но это не было эффективно переустанавливается. Были попытки сдерживать заработную плату и ограничивать труд. мобильность, а также попытки обложить крестьян налогом (восстание Уота Тайлера подходит во все это.) Но тотальный феодализм не вернулся. Почему?

И еще больший вопрос: почему не вернулась рабская кабала? в современную эпоху? Да, я знаю, права человека и все такое — но если бы это было выгодно иметь наемных слуг в современном мире, я уверен, что Аналитические центры Ричарда Скейфа без труда найдут оправдания, и различные христианские группы объяснили бы, почему на это воля Божья.

В любом случае, нужно вернуться к настоящей работе. Но попробуй найти копию Домара бумагу и прочитайте ее.

Автор: Марк Тома, четверг, 22 июня 2006 г., 12:52 в разделе «Экономика, история мысли» | Постоянная ссылка

Обратный путь (0)

Комментарии (20)

Права собственности, крепостное право и институциональное расхождение – Broadstreet

Имеют ли значение институты? Те, кто их изучает, уверены, что да. Но другие остаются скептичными.

Когда я был аспирантом, я помню разговор с коллегой, работавшим над Англией раннего Нового времени. Этот коллега сказал: «Значение институтов более очевидно для вас, когда вы работаете над Россией, потому что в источниках так много институциональных препятствий. мы не см. учреждений так же, как и вы; они кажутся менее актуальными в английском контексте».

В этом есть определенный смысл. Когда институты функционируют хорошо, когда они способствуют экономическим сделкам, а не препятствуют им, то их нужно искать в исторических источниках.

Тем не менее, не только институциональные препятствия оставили свой след в истории. Есть случаи, когда в архиве появляются положительные свидетельства учреждений, которые способствовали экономическим сделкам. Один важный пример касается прав собственности (и механизмов их обеспечения) в условиях крепостного права. В большей части Европы формальные механизмы, существовавшие для разрешения споров по поводу собственности, позволили получить письменные доказательства, сохранившиеся в архивах. Эти письменные свидетельства становятся более подробными и многочисленными с течением времени, поскольку эти механизмы размножаются, а транзакции становятся более изощренными. Но институциональная основа была очевидна даже во времена, когда фискальные и административные возможности государств были относительно слабыми. Однако в русском случае эти механизмы в значительной степени отсутствовали, а исходная база гораздо тоньше и неравномернее — даже для периода после отмены крепостного права в 1861 г.

Права собственности в крепостных обществах, будь то средневековье или раннее Новое время, обычно считаются правами дворян или церковных помещиков на те владения, которые обрабатывались крепостными, или правами, которые помещики осуществляли в отношении самих крепостных (как показано на изображении, сопровождающем этот пост). : продажа помещиком русской крепостной девушки). Эта точка зрения предполагает русскую модель крепостного права как форму по умолчанию для всей Европы. Но, в отличие от российского случая, крепостные в Западной и Центральной Европе сами имели юридические права на собственность, о чем свидетельствуют источники (по крайней мере) периода позднего средневековья. Такие результаты свидетельствуют о давних различиях в том, как эти общества были организованы и как они развивались с течением времени.

Мы говорим о крепостных в Европе как о «привязанных к земле». Они не могли передвигаться и были вынуждены предоставлять рабочую силу тем, кто владел землей, на которой они работали. Хотя эта общепринятая картина в целом верна, реальность была более сложной. В большинстве европейских обществ крепостное право было земельным статусом. С землевладением были связаны определенные обязательства — трудовые сборы или денежная рента, которые причитались сеньору. Существовали ограничения на мобильность крестьян и их способность отчуждать те владения, к которым были привязаны обязательства. Но они по-прежнему могли сдаваться в субаренду и передаваться различными способами, а крестьяне могли владеть землями разного рода (с феодальными повинностями и без). Они также могли сами работать чернорабочими или нанимать рабочую силу для выполнения обязательств, связанных с их владениями. Единое помещичье хозяйство обычно состояло из ряда смешанных вместе различных видов владений и множества арендаторов — как крепостных, так и свободных. Сохранившиеся судебные списки для позднесредневековой Англии (например) указывают на то, что уже в тринадцатом веке существовали оживленные местные рынки земли и кредитов среди крепостных, что сделки были формализованы и что существовали установленные процедуры для разрешения споров по ним.

Хотя эта общепринятая картина в целом верна, реальность была более сложной. В большинстве европейских обществ крепостное право было земельным статусом. С землевладением были связаны определенные обязательства — трудовые сборы или денежная рента, которые причитались сеньору. Существовали ограничения на мобильность крестьян и их способность отчуждать те владения, к которым были привязаны обязательства. Но они по-прежнему могли сдаваться в субаренду и передаваться различными способами, а крестьяне могли владеть землями разного рода (с феодальными повинностями и без). Они также могли сами работать чернорабочими или нанимать рабочую силу для выполнения обязательств, связанных с их владениями. Единое помещичье хозяйство обычно состояло из ряда смешанных вместе различных видов владений и множества арендаторов — как крепостных, так и свободных. Сохранившиеся судебные списки для позднесредневековой Англии (например) указывают на то, что уже в тринадцатом веке существовали оживленные местные рынки земли и кредитов среди крепостных, что сделки были формализованы и что существовали установленные процедуры для разрешения споров по ним.