история создания, главная мысль, тема и средства выразительности

В стихотворении «Признание

» ярко проявилось художественное открытие поэта. До Державина поэты следовали теории «трёх штилей» Ломоносова. Державин добивался особой выразительности с помощью соединения в одном произведении «низких» и «высоких» слов, открывая дорогу развитию реалистического языка. Державин ставит рядом слова «важным саном» и «надуваться», «вельможам властным» и «правду брякнуть вслух».

В целом стихотворение лишено тяжеловесности, читается легко и понятно. В «Признании» отразились черты характера Державина: прямота, искренность, честность. Ниже приведённые строки могли стать девизом поэта:

…Ум и сердце человечье

Были гением моим.

Краткий анализ

Перед прочтением данного анализа рекомендуем ознакомиться со стихотворением Признание.

История создания – Стих написан в 1807 году.

Тема стихотворения – Анализ прожитой жизни, подведение итогов.

Композиция – Произведение состоит из трех условных частей.

Жанр – Философская лирика.

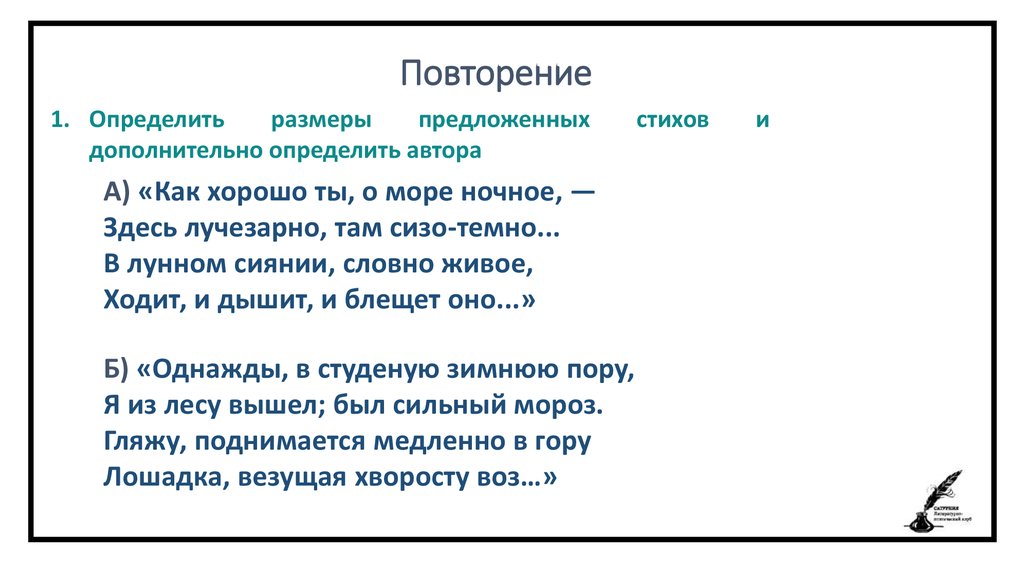

Стихотворный размер – Двустопный хорей с использованием смежного способа рифмовки.

Метафоры – «сам был света обольщен».

Эпитеты – «важным», «властным», «громки», «беспристрастным».

Олицетворения – «важным саном надуваться», «блистал восторгом», «с струн моих огонь летел».

Сравнения – цари «равны богам».

История создания

В жизни каждого человека наступает момент, когда возникает необходимость подвести итоги пройденного жизненного пути. Для представителей искусства подобный анализ очень важен, поскольку позволяет переосмыслить свою творческую деятельность.

Потребность подвести итоги своей жизни и творчества возникает и у Гавриила Романовича. В 1807 году он пишет стихотворение «Признание», в котором не только описывает свой литературный путь, но и выражает личное отношение к своим многолетним поэтическим трудам.

Данное произведение является одним из наиболее автобиографических в творческой копилке Державина. Он смело высказывает мысли касательно собственных достижений и промахов, размышляет о своем творчестве.

Тема

Центральная тема произведения – анализ прожитой жизни, подведение итогов. Лирический герой, которым выступает сам автор, словно со стороны оценивает свое творчество, поступки. Он сравнивает себя с близким окружением, дает оценку собственной нравственной позиции, которой придерживался на протяжении всей жизни.

Оглядываясь на свою прошлую жизнь, лирический герой рассуждает о системе жизненных ценностей, которую он выработал и которую считает правильной и справедливой. Он негласно признается в том, что не испытывает сожаления по поводу того, как провел молодость и зрелые годы.

Однако лирический герой находит в себе силы открыто заявить о том, что его поведение не всегда было безупречным. Он признает свои ошибки, некоторые слабости, например, чрезмерное увлечение светской жизнью или прекрасной половиной человечества. Герой предлагает читателю «бросить в него камень», если тот никогда не был подвержен простым человеческим слабостям. В этом заключается главная мысль произведения – все люди не без изъянов, но нужно стараться жить согласно собственной совести, чтобы потом не было стыдно за совершенные бесчестные поступки.

Герой предлагает читателю «бросить в него камень», если тот никогда не был подвержен простым человеческим слабостям. В этом заключается главная мысль произведения – все люди не без изъянов, но нужно стараться жить согласно собственной совести, чтобы потом не было стыдно за совершенные бесчестные поступки.

Взлеты судьбы и неизбежные падения не смогли сломить волю и дух лирического героя, который каждый раз поднимался, чтобы продолжить свой путь. Подведя итог прожитым годам, посвященным служению людям и отчизне, он остается довольным и считает, что его не в чем упрекнуть.

В глобальном значении это стихотворение является произведением о смысле жизни.

Анализ стихотворения Признание Державин

В данном произведении автор словно признаётся, исповедуется в том, как именно он воспринимает окружающий мир, как воспевает его в своих стихах. Поэт признаёт, что он лицемерит, приукрашивает, однако не гордится этим, а наоборот, стыдиться этого. Он говорит, что порой и сам падает в это лицемерие, бывает суетою света обольщён. Но на возможные понукания, нравоученья, Державин ловко и остроумно, переделывая фразу, отвечает: «… Брось мудрец на гроб мой камень, если ты не человек. «. И ещё есть один момент, который следует учесть читателю: в этом произведении у автора довольно своеобразный слог, читать и понимать его порой может быть трудновато.

Но на возможные понукания, нравоученья, Державин ловко и остроумно, переделывая фразу, отвечает: «… Брось мудрец на гроб мой камень, если ты не человек. «. И ещё есть один момент, который следует учесть читателю: в этом произведении у автора довольно своеобразный слог, читать и понимать его порой может быть трудновато.

Но приступим собственно к анализу самого стиха. В данном произведении употребляется множество приёмов, средств художественно выразительности, что прекрасно отображает суть. Но, одновременно с этим, превращает «Признание» в некую загадку, которую читатель должен разгадать сам. Словно туман, красивые слова скрывают истинные чувства поэта. Многие талантливые люди того времени, да вообще в любые времена, видели и понимали истинную суть многих вещей, задумывались об устоях и нравах общества, сравнивали свои идеалы и идеалы других людей. Разумеется, никто тогда и не смел высказывать плохо о царской власти или власти вообще, но примерно в середине данного стиха вы можете услышать, почувствовать некий упрёк всему высшему свету, даже себе. И, несмотря на всё это, Г. Державин просто берёт и говорит о том, что именно он чувствует, пусть это и скрывается за эпитетами и красивыми словами.

И, несмотря на всё это, Г. Державин просто берёт и говорит о том, что именно он чувствует, пусть это и скрывается за эпитетами и красивыми словами.

В заключение хочу сказать, что данное произведение оставляет после прочтение некий осадок, не совсем приятный, но не плохой, но просто грустный немного и с ноткой сарказма. Ведь даже в самых высших кругах того времени были свои червоточины, порой незаметные для глаза обычного человека, но столь огромные для чутких на впечатления творческих людей. Уставший, даже в какой-то степени измученный, писатель почти выплёскивает на благодарного слушателя, читателя то, что уже не может держать в себе. Выплёскивает так, как умеет — через стихи, а точнее через один стих, «Признание».

7 класс

Композиция

Произведением можно условно разделить на три части. Первая часть начинается с признания лирического героя в том, что он никогда не умел «важным чином надуваться». Все, что он ценил в людях – это искренность, честность, душевность, и сам старался культивировать в себе эти благородные качества.

Во второй части лирический герой делает особый акцент на честности и отсутствии лицемерия при написании своих произведений, в том числе и посвященных монархам. Самое главное для него – верой и правдой служить отчизне, смело говорить правду в глаза народу и самым высокопоставленным вельможам.

В финальной части лирический герой признается, что он далеко не идеальный человек и подвержен слабостям. Однако в этом мире нет людей идеальных, безгреховных. Нужно лишь стараться жить честно, по совести.

Стихотворение Пушкина А. С. «Признание»– анализ по плану

Вариант 1

Стихотворение «Признание» написано в 1826 г. и обращено к Александре Осиповой, падчерице соседки Пушкина по Михайловскому, помещицы из Тригорского Прасковьи Осиповой. Прасковья была умной и образованной женщиной, другом и собеседницей Пушкина. 27-летний Пушкин влюбился в её падчерицу, 20-летнюю Сашеньку.

По легенде, Пушкин так и не вручил стихотворение возлюбленной, уехав из Михайловского. При жизни Пушкина оно не было напечатано, так как раскрывало интимные подробности жизни семьи и имя возлюбленной. В мае 1837 года оно было опубликовано в «Библиотеке для чтения» с подзаголовком «Александре Ивановне О‑ой». Есть мнение, что сама Александра Осипова (в те годы Беклешова) отдала его в печать.

При жизни Пушкина оно не было напечатано, так как раскрывало интимные подробности жизни семьи и имя возлюбленной. В мае 1837 года оно было опубликовано в «Библиотеке для чтения» с подзаголовком «Александре Ивановне О‑ой». Есть мнение, что сама Александра Осипова (в те годы Беклешова) отдала его в печать.

Литературное направление, жанр

Стихотворение «Признание» относится к жанру интимной лирики. Это целый сердечный роман: в нём зарождение и развитие чувства, ревность, попытка избавиться от страсти и, наконец, мольба о помощи и самоутешение.

Такое развитие характера героя свойственно реализму как литературному направлению.

Тема, основная мысль и композиция

Тема стихотворения – признание героя в любовных переживаниях. Лирический герой сосредоточен не столько на возлюбленной, её внешности или действиях, сколько на своих ощущениях. Основная мысль – мольба о любви. Хоть лирический герой и утверждает лицемерно: «Быть может… я любви не стою», но вся его сущность кричит: «Я стою любви, я достоин Алины».

Стихотворение можно условно разделить на пять частей (восьмистиший). Первая – это собственно признание в любви. Лирический герой не может справиться с чувством, которое не соответствует его возрасту и положению, и взбешён этим.

Следующие два восьмистишья описывают состояние лирического героя. Он – наблюдатель, не предпринимающий никаких активных действий, любующийся возлюбленной, «как дитя». Девушка занимается обычными делами: входит в гостиную, разговаривает, вышивает.

Четвёртое восьмистишье рассказывает о ревности лирического героя. Очевидно, именно ревность подтолкнула его к признанию. Лирический герой наблюдает за развитием романа Алины, который не приведёт к счастливому браку («слёзы в одиночку»). Историки утверждают, что Александра была влюблена в сводного брата А.Н.Вульфа.

Последнее восьмистишье – обращение к Алине с просьбой притвориться влюблённой. Стихотворение заканчивается строками, которые стали афоризмом: «Ах, обмануть меня не трудно!.. Я сам обманываться рад!»

Размер и рифмовка

Стихотворение написано четырёхстопным ямбом. Мужская и женская рифмы чередуются. Рифмовка кольцевая чередуется с перекрёстной, встречается одно пятистишье с рифмовкой ААбАб. Речь динамичная и живая.

Мужская и женская рифмы чередуются. Рифмовка кольцевая чередуется с перекрёстной, встречается одно пятистишье с рифмовкой ААбАб. Речь динамичная и живая.

Тропы и образы

В стихотворении мало тропов. Эпитеты и метафорические эпитеты относятся к лирическому герою (глупость несчастная, ревнивая печаль) или его возлюбленной (лёгкий шаг, голос девственный, невинный, бледная рука). Метафоры в стихотворении общеязыковые: я бешусь, болезнь любви, теряю ум. Сравнение передаёт беспомощность героя: «Любуюсь вами, как дитя».

Яркие образы создаются в основном не с помощью тропов – слов в переносном значении.

Стихотворение строится на чередовании статики и динамики лирического героя и его возлюбленной, что отражается в выборе частей речи (глаголы или существительные). Глаголы первых четырёх четверостиший обозначают движения души лирического героя: люблю, бешусь, признаюсь, узнаю, зеваю, терплю, желаю, люблю, слышу, теряю ум. В этих же четверостишьях действия Алины описываются существительными: лёгкий шаг, платья шум, голос девственный невинный.

В следующих четверостишье и пятистишье действия Алины описываются глаголами (улыбнётесь, отвернётесь, сидите, склоняясь, глаза и кудри опустя), а лирического героя – существительными (отрада, тоска, награда – рука).

В следующих двух четверостишьях лирический герой и Алина статичны оба. Глаголы заменяются существительными или опущены. Герой: несчастье, ревнивая печаль; Алина: слёзы, речи, путешествия, фортепьяно.

Последние два четверостишья – мольба лирического героя: сжальтесь, притворитесь, взгляд может выразить, обмануть. Это только возможность, просьба, сама Алина пассивна. Бездействует и лирический герой: не смею требовать любви, любви не стою, обманываться рад.

Любовь лирического героя заранее обречена. Ни он, ни предмет его любви не предпринимают решительных действий, каждый по своей причине. Зачем же признание? Герой не может молчать, любовь требует выхода.

Вариант 2

Влюбчивость Александра Сергеевича Пушкина уже давно стала притчей. Разнообразие и обилие дам сердца страстного поэта поражает даже самые смелые фантазии. Одной из них стала 19-ти летняя Александра Осипова. Девушку описывают как скромную и малообщительную барышню, шумным развлечениям в компании Пушкиным предпочитавшую уединенный отдых. Именно ей, в 1826 году, Александр Сергеевич написал свое страстное “Признание”.

Разнообразие и обилие дам сердца страстного поэта поражает даже самые смелые фантазии. Одной из них стала 19-ти летняя Александра Осипова. Девушку описывают как скромную и малообщительную барышню, шумным развлечениям в компании Пушкиным предпочитавшую уединенный отдых. Именно ей, в 1826 году, Александр Сергеевич написал свое страстное “Признание”.

Главная тема стихотворения

Стихотворение представляет собой порыв чувств молодого поэта. Он обращается к объекту своей страсти, юной красавице Алине. С первых строк читатель обнаруживает неуемную страстрость автора.

Противоречивые чувства имеют под собой веское основание. Вожделенная прелестница отказывается отвечать Александру взаимностью и просто игнорирует влюбленного молодого человека.

Пушкин даже попрекает себя, но в то же время признается, что просто не в силах контролировать свои чувства и наслаждение даже от мимолетных встреч в разы превышает все его сомнения и терзания.

Произведение разбито на пять частей — восьмистиший. В первом влюбленный герой под властью чувств признается в своей страсти. Следующие два повествуют о наблюдениях молодого человека за действиями возлюбленной. Эти строки светлы и невинны. Четвертое восмистишье наполненно ревностью и даже неким непреднамеренным злорадством. В финальной части герой молит о жалости и хотя бы притворной взаимности.

В первом влюбленный герой под властью чувств признается в своей страсти. Следующие два повествуют о наблюдениях молодого человека за действиями возлюбленной. Эти строки светлы и невинны. Четвертое восмистишье наполненно ревностью и даже неким непреднамеренным злорадством. В финальной части герой молит о жалости и хотя бы притворной взаимности.

Структурный анализ стихотворения

При написании этого стихотворения Пушкин использлвал четырехстопный ямб и смешенные рифмы. Автор не использует большого количества метафор. Сравнением он показывает беспомощностб героя.

Поэт строит свое произведение на чередовании статичного и динамичного описания своего героя и девушки, тревожащей его сердце. В первой части стихотворения душевные порывы лирического героя описаны глаголами, а вот описание его избранницы состоит из существительных. Далее герои словно меняются ролями, и Алина становится динамичной и перед нами предстают ее действия, выраженные глаголами и чувства героя, представленные существительными.

Четвертое восьмистишье уравнивает героев. Все происходящее с ними описано существительными.

В последнем восьмистишье герой молит Алину, но при этом остается бездейственным.

Вывод

“Признание” сложно назвать оптимистичным и жизнеутверждающим произведением. Вероятно, Александр Сергеевич написал его, движемый внезапным порывом отчаяния и безысходности. Так или иначе, но прекрасная молчаливая Алина так и не прочла это послание, проигнорировав просьбу Пушкина о встрече. Прекрасной Александре пылкий автор посвятил несколько лирических стихотворений.

Вариант 3

Находясь в ссылке в Михайловском на протяжении двух лет с 1824–1826г., посещаемый друзьями лишь изредка, Пушкин был вынужден сблизиться с помещиками – соседями. Среди них была Прасковья Осипова, ставшая для него прекрасным собеседником и другом. Будучи вхож в дом помещицы, поэт часто играл с её детьми, даже ставил с их участием небольшие театральные постановки, и незаметно для самого себя влюбился в её приемную дочь Александру. Его поразила красота и кротость девушки, которая взаимности своей ему так и не показала.

Его поразила красота и кротость девушки, которая взаимности своей ему так и не показала.

Стихотворение «Признание», написанное в 1826г., было, как раз посвящено этой девушки, однако так ей и не вручено, так как ссылка закончилась, и поэт поспешил вернуться в столицу. Являясь примером любовной лирики, а именно жанра послание, данное произведение в полной мере показывает всю суть переживаний влюбленной души, от момента симпатии, до мольбы о помощи и самоутешении.

Что, кстати, весьма характерно, учитывая концепцию реализма, в рамках которой творил поэт. «Признание» написано четырехстопным ямбом, с перекрестной и кольцевой рифмовкой. Кроме того, поэтический текс весьма насыщен художественными средствами.

Вспыхнувшее в сердце лирического героя доводит его до бешенства, все свои переживания поэт именует эпитетом напрасный, так как ответной реакции от своей избранницы он не получает, хотя, как преданный раб мысленно лежит у ног своей возлюбленной. Он обнаруживает в себе симптомы знакомой болезни (учитывая влюбчивость Пушкина): скуку, грусть. Отчетливо осознавая, что это зажглась в нем любовь, лирический герой, казалось бы, теряет рассудок, ловя буквально каждое движение и вздох объекта своей страсти, которого называет, используя ласковую метафору – мой ангел.

Отчетливо осознавая, что это зажглась в нем любовь, лирический герой, казалось бы, теряет рассудок, ловя буквально каждое движение и вздох объекта своей страсти, которого называет, используя ласковую метафору – мой ангел.

Из текста мы имеем возможность представить образ девушки, она еще довольно юна (Александре было 20 лет), грациозна, бледна, что свойственно дамам тех времен, прилежна в работе, голова её изящно обрамлена кудрями, еще больше сближающими её с образом ангела. Лирический герой превращается в маленького ребенка (сравнение – как дитя), которого забавляет любимый предмет.

В нем одновременно уживается и восхищение, и ревность, от того, что он не может разделить с любимой каждой минуты. Он считает, что не достоин любви, что слишком много согрешил, и сейчас для него столь чистый и невинный дар немыслим, он готов и на то, чтобы она его обманула, изобразив притворный интерес, что его совсем не расстроит, а наоборот разожжет сердечное пламя еще с большей силой. Общеизвестный фак, что женщины, зная влюбчивость Пушкина, зачастую нарочито изображали ответные чувства, чтобы он посвящал им свои стихи.

Увы, но их роману не суждено было осуществиться, Пушкин уехал из Михайловского, а Александра вышла замуж, о чем поэт узнал спустя десять лет, ища с ней встречи, чтобы передать все принадлежащие ей стихотворения.

Средства выразительности

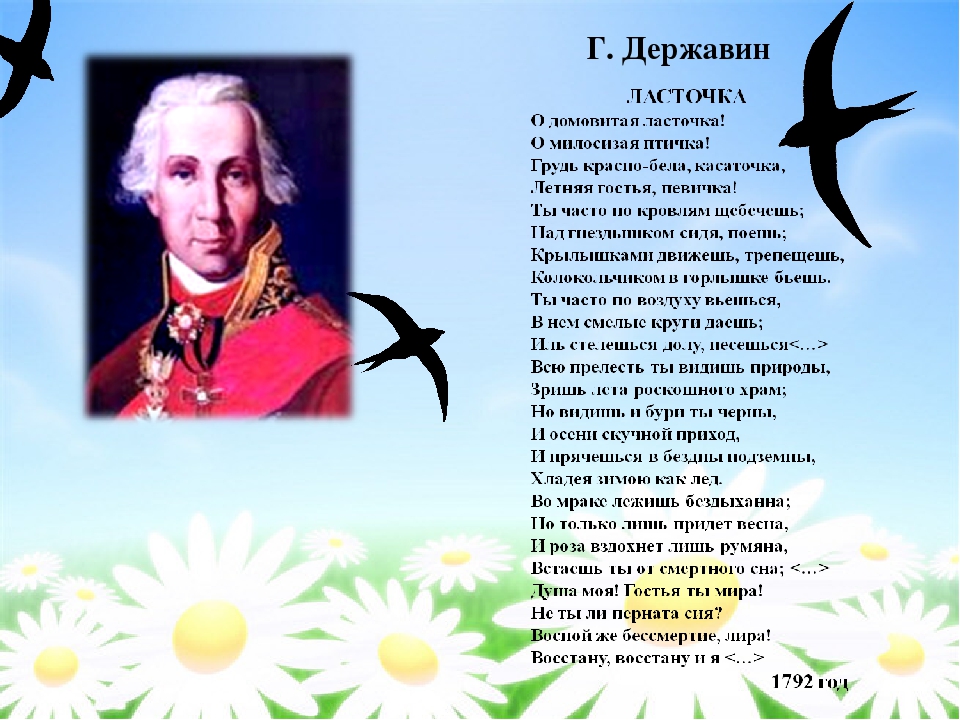

Произведение написано очень искренне, душевно. Державин стал одним из первых русских поэтов, который стал видоизменять привычный классицизм. Он следовал реалистичным принципам описания, и в стихотворении использовал ничем не приукрашенные выражения.

В стихотворении поэт добился удивительного сочетания словоформ «низкого» и «высокого» стилей: «правду брякнуть», «саном надуваться», «сан», «вельможа».

Для придания больше выразительности автор использовал такие средства художественной выразительности как метафоры («сам был света обольщен»), эпитеты («важным», «властным», «громким», «беспристрастным»), олицетворения («важным саном надуваться», «блистал восторгом», «с струн моих огонь летел»).

Основная мысль произведения

Основной мыслью произведения является неразделенная любовь лирического героя, в котором можно увидеть самого поэта. Он доверил все свои чувства, которые переполняли его, бумаге. Здесь мы можем увидеть нежность и любовь поэта. Конечно, ведь он делится самым сокровенным и интимным. В произведении «Послание» вино душу автора, которую он не стесняется раскрыть и показать.

Любовь переполняет поэта, но, к сожалению, она не взаимна. Его возлюбленная так же влюблена, но, увы, не в него. Он страдает от этого, ревнует её. Он готов заниматься самообманом, ведь это доставляет ему хотя бы мимолетное облегчение и радость.

В самом конце стихотворения автор принимает свою участь и желает своей любимой ответного и взаимного чувства, пусть и не с ним. Только по-настоящему любящий человек способен пойти на самопожертвование во имя любимого человека.

Данное стихотворение являлось личным посланием, поэтому большую часть своей жизни провело в личном архиве поэта. Александр Сергеевич признает, что Александра Осипова стала одной из тех женщин, которая оставила в судьбе поэта существенный след. Её даже можно назвать музой, благодаря которой мы имеем возможность наслаждаться прекрасными строками произведения. Она воплотила в себе образ невинности и красоты.

Александр Сергеевич признает, что Александра Осипова стала одной из тех женщин, которая оставила в судьбе поэта существенный след. Её даже можно назвать музой, благодаря которой мы имеем возможность наслаждаться прекрасными строками произведения. Она воплотила в себе образ невинности и красоты.

Анализ стихотворения Державина Признание 7, 9 класс

- Анализ стихов

- Державин

- Признание

В данном стихотворении автор полностью оценил и пересмотрел весь свой творческий путь, да и жизнь в целом. Стихотворение написано простым русским языком с привлечением эпитетов и сравнений.

Поэт не восхваляет себя, а чистосердечно рассказывает о своей жизни и о творчестве. В стихотворении он говорит, что не считал себя никогда философом или гением.

А просто жил как все и старался всегда выбирать правильный путь, который ему подсказывало сердце и разум. Он любил общество и правителей и если восхвалял их в своих произведениях, то только потому, что считал правильными и полезными их действия.

В стихотворении автор рассказывает и о своем честном характере. О том, что всегда был прям и открыто говорил, что думает как обо всех гражданах общества, так и о власти.

В окружающих его людях он всегда ценил чистоту помыслов и пытливый ум. Свое творчество автор не считает только личной заслугой, а верит, что этим талантом его наделил Бог.

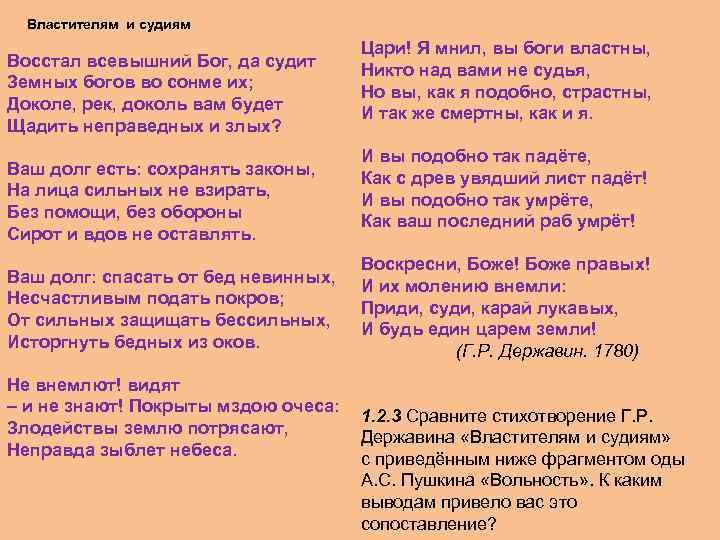

Когда в своих произведениях он писал, что-то негативное о власти, то выступал от народа в целом. Для того чтобы правители смогли увидеть недостатки своего правления.

А когда восхвалял власть в своих произведениях, то хотел чтобы об их добрых делах знали все. И записи об этом остались следующим поколениям.

Тут же Державин откровенно и признается в том, что он такой же человек как все и бывало, подвергался человеческим слабостям, как и все люди. Он очень любил женский пол и посвятил женщинам много лирических стихотворений.

Державин пишет о белой и черной полосе в жизни, что нужно все преграды уметь преодолевать. Данное стихотворение получилось очень искренним и душевным трудом автора.

В своих стихотворениях автор применял реалистичные выражения, благодаря чему открыл новую эпоху в литературе. «Признание» написано писателем в возрасте 65 лет, и является автобиографией.

Это самое душевное и откровенное произведение поэта, в нем он изложил все, что думал о своем творческом пути и о жизни в целом. И самое главное все изложил честно и искренне без прикрас и преувеличений.

Не пряча свои грехи и простые человеческие слабости, изложил весь смысл своей жизни откровенно как на одном духу. Отсюда и появилось у стихотворения название « Признание».

Потому что именно это стихотворение и есть признанием автора и рассказом обо всех своих взлетах и падениях. И не только перед самим собой, но и перед всем миром.

Он как бы подводит итог своей жизни и итог всего своего творческого пути и участия в политической деятельности. В итоге стихотворение является откровением автора, а в широком понимании, произведением о смысле жизни.

Вариант 2

Данное произведение представляет собой своего рода подведение поэтом итогов своей жизни. В стихотворении Державин постарался дать самому себе и окружающим оценку своей жизни с нравственных позиций.

В стихотворении Державин постарался дать самому себе и окружающим оценку своей жизни с нравственных позиций.

Поэт делает упор на своей искренности и несклонности к лицемерию. Он утверждает, что старался говорить правду, в том числе и стоящим выше него. Державин также выражал свое отвращение к дешевым эффектам, нежелание надевать личину важного человека или мудреца.

Поэт не говорит прямо, но косвенно дает понять, что его любовь к высказыванию правды не всегда вело к успеху. Он подчеркивает, что думал, стремился понравится своей искренностью, что само свидетельствует о том, что его попытки были безуспешными в ряде случаев.

Автор стихотворения утверждает, что главной целью для него было не делание карьеры, но служение искусству своим поэтическим даром, восхваляя то, что достойно высокой оценки. Именно этому он уделил много внимания, оставив сильных мира сего, с которыми он действительно часто соприкасался в качестве фона, своей жизни.

Упоминание Бога в контексте своего творчества призвано подчеркнуть, что Державин ориентировался на вечные ценности, служение высшему. Он не остановился на религиозной тематике, помянув ее вскользь, показывая тем самым, что служил все же неким абстрактным идеалам правды и справедливости.

Он не остановился на религиозной тематике, помянув ее вскользь, показывая тем самым, что служил все же неким абстрактным идеалам правды и справедливости.

В конце стихотворения Державин показал, что он все же не склонен рисовать себя в роли идеального героя, лишенного недостатков. Он признается, что не только служил истине, говоря правду в лицо, но и отдал дано увлечению любовной лирикой.

Однако поэт не пожелал заходить в своей самокритике слишком далеко. Свои слабости он считает достойными снисхождения, призывая не судить слишком строго его за ошибки, а бросить камень лишь если читатель сам считает себя лишенным обычных человеческих недостатков.

Автор стихотворения использовал художественные выразительные средства, чтобы придать яркости своему произведению. Он сочетал слова, относящиеся к «высокому стилю» и разговорной речи, а также метафоры, олицетворения и эпитеты, что, несомненно, сделало стихотворение более эмоционально насыщенным.

Сочинение 3

Произведение, относящееся к философской лирике поэта, представляет собой подведение результатов творческой жизни автора в виде определенного и откровенного самоанализа.

Повествование в произведении ведется от имени лирического героя в лице самого поэта, который, используя простую, незамысловатую форму монолога, оглядываясь на прожитую жизнь, оценивает свою нравственную позицию и поэтическое творчество в целом.

Структурная композиция стихотворения, являющаяся отличительной особенностью среди произведений поэта, состоит из тридцати двух строк, соединенных одной строфой, условно разделенных на три основные части, выражающих, соответственно, позицию духовного осмысления действительности, сознания в качестве отражения полученного опыта, а также мировоззрения в форме стимула для продолжения поэтической работы.

В качестве стихотворного размера произведения поэтом выбирается двустопный хорей в сочетании с рифмовкой, выполненной смежным способом, создающих определенный звуковой ритм и отображающих поэтическое настроение в виде двойственной противоречивой атмосферы спокойного размышления и эклектичности произведения.

Среди средств художественной выразительности в стихотворении используются разнообразные метафоры, олицетворения, сравнения и эпитеты, образующие между собой взаимосвязанную каркасную систему.

Своеобразным отличием стихотворения является применение автором словоформ в виде высоких и низких стилей (вельможа, правду брякнуть) с включением в них словесных повторов, частых местоимений, глаголов прошедшего времени и существительных имен, придающих реалистичность содержательному изложению без использования приукрашенных выражений.

Стихотворение имеет экспрессивное настроение и выражает откровенные признания лирического героя о смысле его общественной и творческой деятельности, размышления о совершенных ошибках и объяснения мотивов осуществленных действий.

Используя художественный прием в форме доверительной беседы с читателем, поэт анализирует систему собственных жизненных ценностей, признавая ее правильность и справедливость, но предполагает, что не является при этом идеальным, безгрешным человеком, поскольку подвержен людским слабостям. Однако результатом проведенного анализа собственной жизни поэту представляется преданность и верность в служении отчизне.

Анализ стихотворения Признание Державина

Данное стихотворение написано в форме признания. В нём только одна строфа, но состоит она из тридцати двух строк.

В нём только одна строфа, но состоит она из тридцати двух строк.

Начинается с заявления, мол, не умел автор притворяться. Далее идёт раскрытие этого утверждения. То есть поэт и не строил из себя важную фигуру (используется иронично глагол «надуваться»), и не принимал философский (и даже святой) вид, который так часто бывает у поэтов.

Перечислив то, что не делалось им, автор поясняет, как поступал. Он предпочитал чистосердечье (сейчас устаревший вариант слова). И он признаётся, что думал, будто своим чистым сердцем, честностью будет нравиться окружающим. Самыми главными достоинствами настоящего человека он считал сердце и ум.

Да, Державин, а это стихотворения явно биографически-философское, некоторых воспевал. Но тогда не он восхвалял, а через Поэта – сам Создатель. Со струн его подразумеваемой арфы метафорически летел огонь.

Часто те, кого он воспевал, были владыками. Но цари всё же должны обладать нерядовыми добродетелями. Державину казались они равными богам. И это не просто сравнение, ведь в былые времена считалось, что царь – проводник воли божьей.

И это не просто сравнение, ведь в былые времена считалось, что царь – проводник воли божьей.

Подчеркивается, что венцы поэт сплетал им не просто так, а за победы. Здесь опять обращение к Древнему Миру, где победителю вручали лавровый венок. Своими одами Державин хотел бы передать их прекрасные души их детям, то есть наследниками престола.

А вот вельможам Державин не стеснялся говорить правду, хотя опять используется глагол с ироничным оттенком «брякнуть». Обличая, считал себя другом не только Отчизне, но и завравшимся вельможам.

Поэт признаётся тут, что был обольщен красотой светских дам, воспевал их. Ошибался, в общем, был простым человеком. И в последней строчке призывает поэт бросить в него камень, если читатель бесчеловечен.

7 класс, 9 класс

Анализ стихотворения Признание по плану

Признание

Возможно вам будет интересно

Ахматова А.А. «Отрок бродит по аллеям» в цикле с названием «У Царских Селей.

Неминуция. Юнак смуглый Блук по аллеям Смуглый Юнак гуляет по аллеям

Неминуция. Юнак смуглый Блук по аллеям Смуглый Юнак гуляет по аллеямСюжет раннего стиха Анны Ахматовой – лирический спогад о юном Пушкине. Воно попал в цикл «В Царском Селе».

« жирный юнак блуждающий на алейах ,

Есть озера сумуав берег ,

І столиття миль плекаємо

ледве чувствительный шорох кроков .

голов сосны толстый и вежливо

установить низкий пн …

здесь лежал лет треуголка

І роспатланий к этому парни » .

Ответ о Пушкине, але Пушкин, никогда не называется ни в самом ответе, ни в названии, а выдается через несколько существенных деталей: жирный , юнак, столиття, треуголка, хлопцы (французский поэт-волхв-мыслитель). Слова приводят к конкретным речам, понимают и создают образ Пушкина. Роль не только номинативна, но и ассоциативно-психологическая. Итак, прикметник сальный крім специфического словарного значения (число обвинений, шкири) набувак сенсу, прототип значения слова блидий , как хулиган властиви романтического символического цвета: романтический герой — це «Юнак блидий взглядом обжигающий».

Поэт Саша Пушкин — кузнец, пухлый ватник при виде лицейских друзей поэта. І в сообщениях 1815 г. рок вспоминает радость, вино, веселье. А у Ахматовой есть «юнак, который блефует… сумував», что не властно для молодого Пушкина. Сумувати, серьезно взглянув на становление в большей жизни. Так Пушкин держится один час как хлопок, как духи чоловик.

Сумувати, серьезно взглянув на становление в большей жизни. Так Пушкин держится один час как хлопок, как духи чоловик.

Два оставшихся ряда («Здесь лежала його треуголка / Я покровительствую этому Хлопсу») также можно использовать для создания манекена. Ликеисты, як видомо, носили трикотажные накидки в первые дни современности в лицеях. В том же поезде разразился кайфом Хлопцы Пушкин, лет 17-18.

Бипланарность окружающего слова адаптирована к временной дихотомии целого. Фиксируя с третьего ряда, переходим к расписанию на день. Сома и восьмой ряд давались в прошлом, даже особенно в прошлом, как бипроекции на час. Часы зсув — суеверно характерный для Ахматовой прием — здесь свободные: ряды, доведенные до конца (бродя, сумував, лежали), бегут ряды, доведены до целого (плекамо, закладные). При всех чертах между строфами и часовыми пластинами нет никакого зазора. Оно прошло с начала дня, и было продолжено с помощью помощи, но грабить их не так уж и медленно, так как те, кто привык к последнему, продолжили в удаче.

Часть снов оказывается связанной в два квадрата, похожих на часы. «

Вірш пронизан любовью до первого поэта России. Ахматова бах, чує ёго навит сто роки на том: «Здесь лежала ёго треуголка…» Ровно сто лет назад Пушкина привезли в Царское Село для обнадеживающего визита в Царскосельский лицей. Цикава деталь: слово ply За осторожностью орудий их уже не увидеть ни в одном шаге Ахматовой. Вона жила только после визита к Пушкину. слойный можно только умничать…

наследники толстые и учтиво , , передающих целостность и нераздельность сообщения, чувствовать себя самим собой и играть в роли смысла не только слову, но и имени. толстый см. с

толстый см. с

стоимость роспатланий характеризуют не просто зовнишний выгляд книги, о да внутренняя характеристика: читаю, влюбляюсь в Пушкина.

В основном в тексте, в таком ранге, суть значения: смагглявый, ледве чутный, розпатланый, задумчивый, толстый. Кожа их характеризует предмет с двух сторон: знаковой знаковой (воспринимаемой органами чувств) и внутренней (эмоциональной).

Изменение частоты слов сприй и звуковой организации звука, когда звук не затемняется изменением, а по силе его видно. Осенний пейзаж, фонетические настройки (светодиод НС -й НС -элест) НС а-гов), это не только «настоящие» означающие ассоциации пори рок, эль и викликак, завязанные на творчестве.

Ударно-звуковой словесный комплекс сальный Весь куплет пронизываю, повторяю изредка в частково: сальный – сумував – плекаємо – толстый и вежливо – настроить – треуголка . Вин утихомирил сразу два: до конца четвертого ряда просматривается осенний мотив, и в конце сбрить верхушку ряда.

Слово ритмично видно и даже важнее по смыслу слова — столиття . Ёго ударный склад повторяется прописью алеях , шорох , и сразу ляжем в новый неразрывный союз «i» еще больше «довгим»: на пять складов — один удар. Слово означает и действительность 100 рок (1811-1911), и бесконечное количество рок — вичнист.

Вирш Ахматовой, на первый взгляд, увидишь невообразимый словесный материал, увидишь предельно стилистические приемы (порвнянь, метафоры и т. д.), предстанут очень насыщенными, выразительными. Вісим рядів! Все смрад, я помню всю жизнь Пушкина: Пушкин юнак, Пушкин юнак, Пушкин в зените славы. Пушкин — «наше все».

«Блуждающий по аллеям красивый юноша…» Ахматова

Вірш 1911 «Блуждающий по аллеям отставной юноша…» из цикла «В Царских Селях» (книга «Вечер»), подробнее Пушкину передана острая, которая кажется непростой. «Ледяной чатный шорох крокодилов» (алитерация звукозвучания, крокодилы шарудят в листья, так и падают, вроде и сквозь стол: «Пятки сосен толсты и приятны / Низко пони…»), все то же, луна теперь»: без имён, совсем во имя «юношеского» щойно пишу, присев, быть может, на пол без головного убора, как дома, ссылаясь на «покровительственное то» своего любимого французского поэта Эварист Хлопци, задумавшись.Так юный Пушкин образов в памятнике роботу скульптора П.

«Винная смена и час и пространство.

кажутся: пушкинская эпоха, пушкинский Петербург… В залах дворца плясали де смрад и говорили о поэте, вешали его портреты и спасали его книги, и те, кого выслали, вернулись. О їх чудотворных дворцах и хоромах кажется: вот бував Пушкин — все равно: бував Пушкин нет. Все никому не мудрено».

О їх чудотворных дворцах и хоромах кажется: вот бував Пушкин — все равно: бував Пушкин нет. Все никому не мудрено».

читайте «У озера глухих берегов», в нятій были головы ялин, в восьмом — «В восьмом ряду» В 1914, «їли» були были заменены на «сосны», так как в Царском Селе было больше нагато, а «розирваний» — для большого эпизода «розпатланий». В 1958 году Ахматова еще точнее раздробила образность старого стиха, угадав, но в Царскосельском парке не было «глухих берегов», и заменила «глухой» словом «сумував».

Вирша «Спогади в Царских Селах», написанная Але ради А.И. Галич, було, прочитанное Пушкиным на народном изпите в Ликее 8 сентября 1815 года. О чтениях через год он воспевает в послании к Жуковскому 1817 г. рок и в VIII главе «Онгина», а также в своих заметках; о новом отчете и Пущине: «Державин к своему государеву благословению, имея молодого поэта… Все мы, друзья и товарищи, писались с торжеством. Пушкин тоди читал в своих «Спогади в Ц. С.» В цихе чудотворных стихов все для русского сердца разрушилось. Прочитав Пушкина из невиданных поэтов. Услышав знамі вірши, мороз на скірі пробовал на меня. Если патриарх наших спиваков, в плену, со слезами в глаза, бросившиеся петь песню, и увидали его кудрявую голову, — все мы казались небывалыми в движении, благоговейно тронуты. Мы хотели достать его и поговорить о нем, — не было больше, все в порядке!0008 »

С.» В цихе чудотворных стихов все для русского сердца разрушилось. Прочитав Пушкина из невиданных поэтов. Услышав знамі вірши, мороз на скірі пробовал на меня. Если патриарх наших спиваков, в плену, со слезами в глаза, бросившиеся петь песню, и увидали его кудрявую голову, — все мы казались небывалыми в движении, благоговейно тронуты. Мы хотели достать его и поговорить о нем, — не было больше, все в порядке!0008 »

Як ось о цене, напиши сам Пушкин: « Державин бачив Я только раз, але, никогда не забуду того… Державин бувь даже старые… Сон наш його один… Победить мечтал пока тихо, не потратив времени на изучение русской словесности.Вот вино поставили,глаза заблестели-выиграй все дело.Нарештый подмигнул мне.Я читал свои «»Спогады в Царском Селе»», стоя в двух кроксах от Державина. Я не в силах описать стан своей души: если я в меру, я угадаю имя Державина, голос моих старших детей, но сердце сжалось… Помню, куди вік. Державин був в жополенни, выиграл меня, вымагал, хотя не взяли в . .. .

.. .

Рубрика на портале «Недельный день»

История возникновения картины І.Є. Рупина

В 1910 году Илья Юхимович Рупин приступил к работе над картиной «А. Пушкин на выступлении в Лицее на скале 8-го числа 1815 года». Выиграв на полу, заменить переведенного малыша, найдя картину на большом полотне. Однако, отряхнувшись на спасение своих депутатов, написав для Лицея полотно значительно меньшего размера (хорошо всем, картину, так как она взята из Всероссийского музея А. С. Пушкина в Санкт-Петербурге).

И первая версия картины, которую можно использовать как возможность, может стать самостоятельным произведением и находиться в Русском музее в Санкт-Петербурге. Але и початковая мысль Рєпина не затмевала, а працював над ним для себя. Однако, назвав Рапиным третий вариант картины дуже довго — «А.С. Пушкин на спектакле в Лицее 8 сентября 1815 года читает свое стихотворение «Помощь в Царском Селе». Картина отправилась на заграничные спектакли, затем превратилась в мастера, звезды рок-революции сгорели в частной коллекции. в Праге

в Праге

Золотой перетин

Деталь Цикавы. Перед композицией строения картин — шедевров светлой образной мистерии Мастера внесли большой респект за то, что во многих жанровых и пейзажных картинах (например, у Шишкина) широко торжествует закон золотого перелива.

Принцип этого закона можно применить к картине И.В. Рєпина «А.С. Пушкин на поступке в лицей в 8-й день 1815 года».

Фигура Пушкина выдвинута художником в правой части картины по линии золотого несоответствия. Ливская часть картины, сама по себе, тоже разбита пропорционально золотому месиву: от головы Пушкина к голове Державина и от нее к левому краю картины. Выйти из головы Державина к правому краю картины, разложенной на дверях части линии золотого креста, так, чтобы прошла уздечка фигурки Пушкина.

* * *

Смагглявый Юнак обрыв в переулках,

У берега озера сумував,

Боком ми плекаємо

Лёд чуткий шорох крокодилов.

Сосны густые и длинные

Вдохновляющие низкие пни. ..

..

Здесь лежал ёго треуголка

І патлонс тому Хлопці.

1911

Анна Ахматова

Образ Пушкина в раннем творчестве Анны Ахматовой

На прикладе стиха «Прекрасный юноша бродит по проспектам…»

Творчество Пушкина непостижимо, разні идут к новому, в том числе прохождение перед чтением и рассуждениями Пушкина по прежним материалам Ахматовой (или «этюдам», как называла их сама поэтесса). Правда, не по уму Ахматова стала заниматься серьезным вивчення пушкинского творчества. Должны были знать перемены в богатстве пищи, вся жизнь досталась Пушкину, никто из них не играл с ним. Пушкин для нее большой духовный и поэтический авторитет. Руководители этого «заведения» в пушкинской поэзии Ахматовой близки и интеллигентны широкому кругу читателей. Сказав несколько точнее о путешествии Ахматовой в среднюю столицу Н. Банников: «Кожаное слово было важно и живо с превосходной строгостью и скупостью, кожаная строфа была вырезана на взятие темы, которая читалась читателем без слов. только душевный стан героини в датский миг, але и вгадував, когда меня захлестнет и если нарушат» 1. И в конце концов она ученица Пушкина.

только душевный стан героини в датский миг, але и вгадував, когда меня захлестнет и если нарушат» 1. И в конце концов она ученица Пушкина.

Образ Пушкина сопровождал аль Ахматову рукой творческой жизни. Вивчаючи творчества Ахматовой в 11 классе, речь идет о стихе «Юноша юноша по аллеям бродит…». Это самый ответ розмову о пушкинской традиции и культуре поэтического слова, и о Мусе Пушкин, як, за словами, то и тогда Муза (например, стих 1915 года на скалу «Муза шла по дорога…»//Осыпана великой росой…»).

Один из вариантов анализа данного стиха можно условно выделить.

Це перще шло к нам по указанию вирша, зверненье к Пушкину. Посмотрите цикл «В Царских Селях». Ёму передуют два стиха: «Алеую коня провожать…» и «…И есть мой мармуровый двійник…». Все части триптиха без разбора связаны воедино с одной из них, которая по эмоциональному видгуку на спине ребенка занимала место в Царском Селе. А так это как у Пушкина є не много Царскосельского лицея, Царскосельского парка и Царскосельской загалі, это нетрудно объяснить, но это про «пенсионерскую молодежь» которую вы заменили. За спогадами Срезневской, подруги Ахматовой, вонь часто говорила о Пушкине, читала его первые слова, гуляла по дорожкам Царскосельского парка.

За спогадами Срезневской, подруги Ахматовой, вонь часто говорила о Пушкине, читала его первые слова, гуляла по дорожкам Царскосельского парка.

У озера глухих берегов,

И вбок ми плекаємо

Лёд чувствительный шорох крокодилов.

Голки ялин толстые и длинные

Вдохновляй низкие пни…

Вот лежала ёго треуголка

Прежде всего, спасибо за это.

(24 весны 1911 г. Царское Село) 2

Перед нами ранний текст, являющийся последним в первой книге «Вечер» (1912 г.). Однако при ремонте с другой збирки («Четки», 1914) Ахматова заменила слово «ялин» на «сосны», а слово «розирваний» на «розпатланий». Сумасшедший, цена не стала випадково, подтеки могут быть более тощими, слово крим прямого лексического значения может быть образно — более поэтичным и философским. Нагато пизнише (в 1958) Ахматова заменила слово «глухой» на слово «сумував», и для тех у нее были свои представления. Об этом можно прочитать у Л. К. Чуковской, как бы подсказывая слова Анны Андреевны в «Записках об Анне Ахматовой» 3:

» — «Смуглый юноша бродит по аллеям // У глухих берегов озер.

— … В буклете 58-го рок варто «У озёр сумував берег».

— Але збирник 61-го устарел.

— Брат спрос не последний вариант, а самый маленький.

Проанализируйте датский твир, мы будем спиралевидно идти к последнему варианту, так как увидим важный вайб участника. Можливо, во всем поле, особенность поэтессы Ахматовой, так что нет времени на беды, эль на беды юности, поэтические на беды.Писать правильное чтение знало право на новое прочтение.

Как кажется, найти самое прозрение, разгадать загадку, «тамницу», как сама Ахматова «Для Малларме, бе-яке вирш — це ребус. Это те, кто видит і из «Смаглявимской молодежи». Весь чистый и прозорливый человек имеет сферу за зыстым спиралевидным присутствием, которое можно увидеть в поэтика

Вирш правописания в 1911 году ротци. Ровно через сто лет Пушкин приведет вас в Царское Село для обнадеживающего визита в Царскосельский лицей.

Я боком ми плекаємо…

Ряд рядов подказує, который сам же с помощью, увидеть Ликей и появление Пушкина в Царских Селах, можно назвать ответом. На первый взгляд, Мова Иде о пушкинской молодежи:

На первый взгляд, Мова Иде о пушкинской молодежи:

Смаглявый Юнак, обрыв в переулках,

Возле озера сумував берега.

На спогадах Пушкинского лицея друг Иван Иванович Пущин, читаю: «Александр Пушкин! Живой парень, кудрявый, бистроглазый…» Жизнь и творчество»: «У эмиссаров 1815 года… Пушкин льет радость, вино, веселье — и это не как данинская литературная традиция, а как закрутка особого пути, как вирусная полноти жизни» 5.

В случае с Ахматовой: «…юнак блеф.. сумував». Як ми пам’ятаємо, слово «сумував» впервые появляется в сборнике 1958 рок. Ахматова, в зависимости от точных характеристик предметов и внешности, не могла допустить неточностей в описи Пушкина-юноши. У Пушкина, бешеного, задиристого, вызывающего некоторое смятение, але це не так властно, так нехарактерно для Пушкина-подростка. Например, в «Евгении Онгини» (глава 8) Пушкин угадывает свой лицейский рок так:

В студенческих камерах

Вдруг затонуло: муза в ний

Показала Бенкетку Юных Витивок,

Промчалась детская забава. ..

..

«Блукав… сумував» — это пушкинская почта перед нами во все большем и большем путешествии. В верхней части дня происходит изменение часа. На границе один-два ряда Пушкина, один час и хлопок, и зрелый чоловик.

Два оставшихся ряда также можно использовать для создания мысли: Проталкивание образов в целом сначала через каждый час, так как юноша и юноша.

Здесь лежал его треуголка

І патлонс тому Хлопці.

Лицеи носили трикотажные накидки в первую очередь в лицеях. Материалы можно найти в I. І. Пущин в «Записках о Пушкине»: «У святителя мундир… били панталоны, били тельняшки, белы краватки, ботфорты, трикути капелюхи — в церковь и на празднества». ёго треугольный» отчетливо виден образ Пушкина-лицея, как отрок (див. У Даль: «Отрок — ребенок от 7 до 15 лет»), отрок, который очень хорошо отрабатывает свои первые кроксы в русском поезде

Знаю, мой жеребенок випав, я лиру граблю,

Не ходи меня судить, если хочешь цилий свит,

Злиться, кричать, играть, — а я все пою.

(«Другу пою», 1814)

В начале того же ряда — «Я розпатланий тому хлопцу» — Пушкин уже молодой человек, репутация поэта за ним начала стартовать. Изменение интереса. На старшем курсе много лицейства (может быть, все-таки), захочу в Хлопцы 7. Опасаясь за подтверждение идеи к монографии Б.В. нет сюжетных параллелей. До Хлопцев прибыл Пушкин, в период его захлестнул жанр элегии.

Допустим, я иду на Хлопцы Пушкина, которого похоронили примерно в 17-18 годах. Але це не юнак, а юнак. Вряд ли студента-лицеиста можно назвать юношей.

Як бачимо, в голове у Ахматовой, прямо из самого уха, временные рамки вскрылись. Восьмистрочный стих сам по себе может быть всей жизнью Пушкина. С таким чином воскрешение кольцевской композиции, так как начать и закончить одной и той же мыслью: показать Пушкина в юности, Пушкина-юнака, Пушкина — в зените славы.

Вірш промах любви до первый поэт Россия. Ахматова бах и чує ёго сто рокки на том.

Была треуголка. ..

..

Я боком ми плекаємо…

«Плекать» можно, только если ты мудр, і Ахматова поет розуміла, Шо Пушкин за Россию — все.

Цикаво, так слово «плекамо» уже не мыслится ни в одной верши Ахматовой. Вона жила только после визита к Пушкину. Його можно уважать за лейтмотив ахматовских усилий Пушкина.

И боком ми плекаємо

Ледяной шелест крокодилов.

Сосны сосны густые и длинные

Вдохновляют низкие пни…

Приписанные ряды открывают еще одну тему — всю тему осени, так как сосны сосен могут опадать только во время осени (и осенью , безумно, ассоциировать с ружейной зимой, с темой творчества: Пушкин во славе славы). Восни ёму зови меня добрым и пиши богато. Например, П. Милюков в своем историко-биографическом рисунке «Живой Пушкин»: «девять. А в листах перед Плетнёвым, 31 серпня 1830 г., читаем: «Грядёт моя забава… Осень грядёт: пора моей любви …пора литераторов…»

Сосны густые и длинные

Вдохновляют…

Сосна скинута, и смрад осенний смрад, дощечка пятнышками придавлена, «густо» отваливается. Деслово «встляют» Та и мова «густо» показывают, как сосны на земле еще обильнее, только сколько могут. Направляйте наступательный ряд в центр мира.

Деслово «встляют» Та и мова «густо» показывают, как сосны на земле еще обильнее, только сколько могут. Направляйте наступательный ряд в центр мира.

ледве чу NS ний NS elest NS да.

За цими слышен шелест листьев, шум доски.

У наших свидомостей есть певческий стереотип узнавания деяких слов между собой. Итак, слово «шорох» не связано со словом «кроков».

Здесь слово «лист» (в крайнем випадку — «папир») стыдливо для всех виновных, но первый вариант самый гнусный, так как одно и то же — «шорох крокодилов» — нас ограбить точка чуиним. Та самая алитерация» NS «Подказу це ф.

Осень — лучшее время для творчества. Пушкин специально поехал в деревню, поезжай в деревню сам, соберись и напиши «роман за романом, пою за пою!» И вижу, что знаю, что я в коляске…» (19 мая 1833 г.).

Я боком ми плекаємо

Ледяной шелест крокодилов.

Директор поэтического дара, маловничсті мови Ахматова первый поэт Россия.