Поражение белых в Крыму в 1920 году: причины и обстоятельства

- Информация о материале

- Опубликовано: 23 марта 2021

- Просмотров: 8688

Эвакуация дроздовцев и корниловцев из Крыма. Художник Дмитрий Белюкин. 1994 год

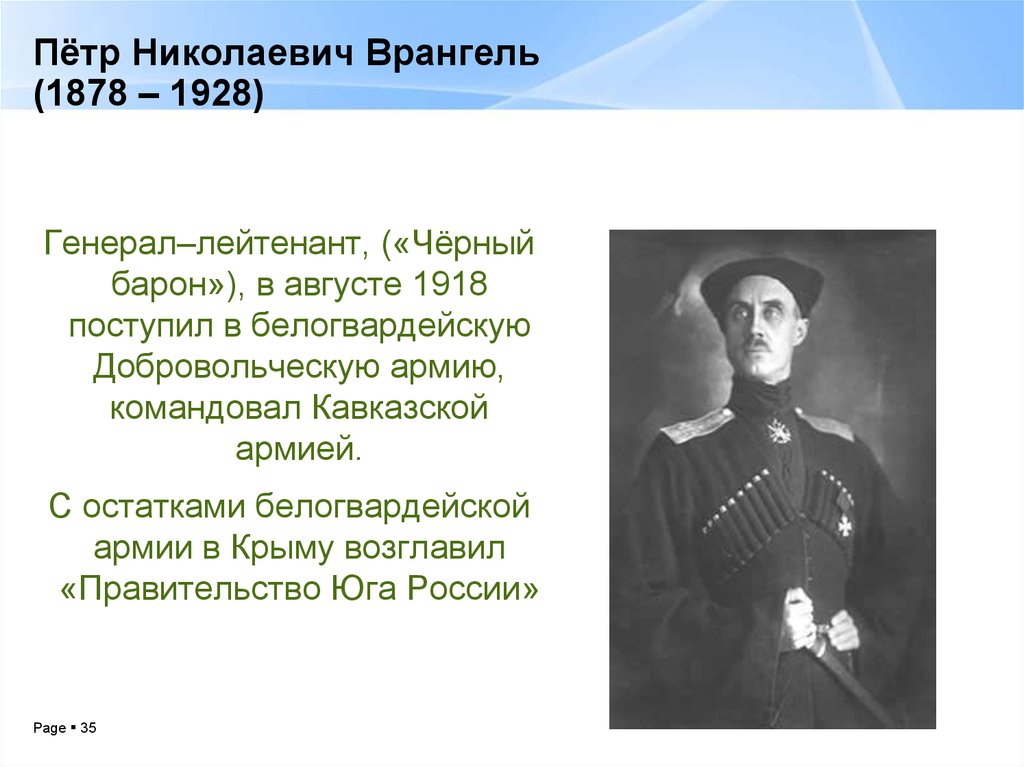

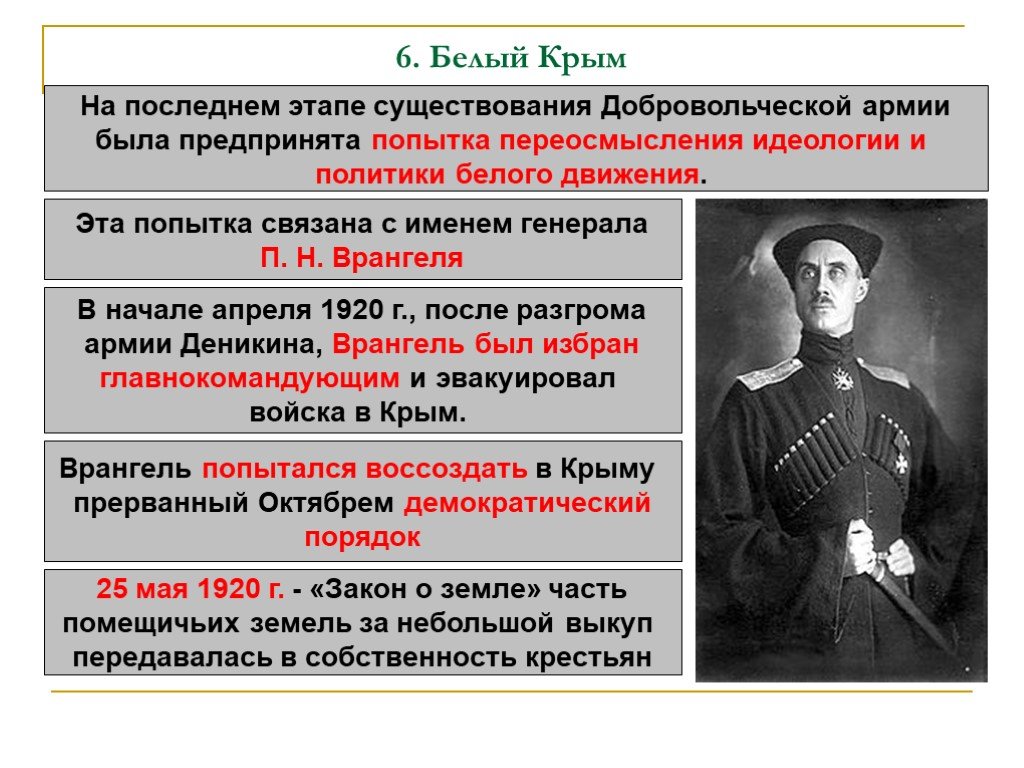

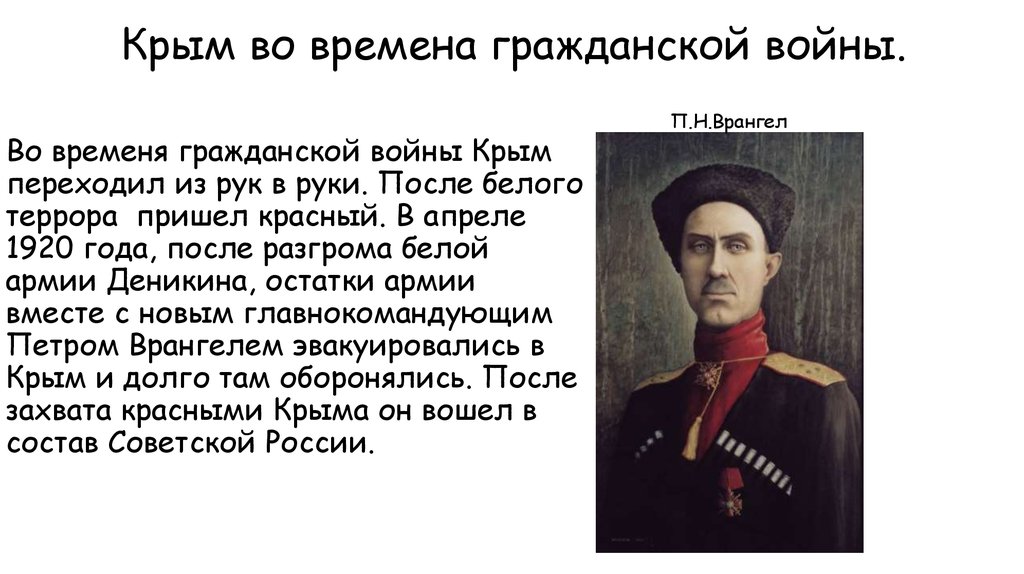

Поражение белых в Крыму в 1920 году стало одной из наиболее освещённых русской эмиграцией тем Гражданской войны. Как правило, в большинстве воспоминаний и обзорных работ участники Белого движения пытались осмыслить произошедшие тогда события. Реформы, предпринятые в Крыму правителем Юга России генераллейтенантом П. Н. Врангелем и правительством во главе с известным государственным деятелем А. В. Кривошеиным, стали своеобразной работой над ошибками, совершёнными белыми за предыдущие годы Гражданской войны.

«Не триумфальным шествием из Крыма к Москве можно освободить Россию, а созданием хотя бы на клочке русской земли такого порядка и таких условий жизни, которые потянули бы к себе все помыслы и силы стонущего под красным игом народа»

Н. Записки. Ч. 2 // Белое дело: Избранные произведения в 16 книгах. Кн. 5: Последний главком / Сост. И. Т. Басилия,

науч. ред. и коммент. С. В. Карпенко. М., 1995. С. 57.. В большинстве работ участники событий признавали запоздалость крымских

реформ. Аграрная реформа, реформа самоуправления, военная реформа и другие, несмотря на

короткий период их реализации – всего несколько месяцев, дали свой результат, но уже не могли

переломить общий ход войны в пользу белых.

Н. Записки. Ч. 2 // Белое дело: Избранные произведения в 16 книгах. Кн. 5: Последний главком / Сост. И. Т. Басилия,

науч. ред. и коммент. С. В. Карпенко. М., 1995. С. 57.. В большинстве работ участники событий признавали запоздалость крымских

реформ. Аграрная реформа, реформа самоуправления, военная реформа и другие, несмотря на

короткий период их реализации – всего несколько месяцев, дали свой результат, но уже не могли

переломить общий ход войны в пользу белых.Одной из наиболее действенных мер оказалась

проведенная Врангелем в Крыму перестройка в военной сфере. Вместо дезорганизованных поражениями рубежа 1919 – 1920 годов Вооруженных сил

Юга России всего за 1,5–2 месяца он сумел создать

сравнительно небольшую по численности, но боеспособную военную силу, получившую вскоре

название Русской армии. Несмотря на значительное превосходство Красной армии в численности, войска Врангеля довольно успешно

вели боевые действия в Северном Причерноморье, одержав ряд значимых побед,

включая разгром конной группы

Д.

Одним из тех, кто подробно рассказал о боевых действиях 1920 года, был капитан Дроздовской стрелковой дивизии Павел Михайлович Трофимов (1894–1929). Прошедший через Первую мировую и всю Гражданскую, офицер-дроздовец стремился разобраться в причинах поражения белых армий в противостоянии с РККА.

|

Нагрудный знак 2-го Офицерского стрелкового генерала Дроздовского полка |

В эмиграции жизнь Павла Трофимова

была связана с двумя основными направлениями

деятельности. Начиная с 1925 года первенствующей для него стала работа в боевой организации

Русского общевоинского союза (РОВС) генерала

от инфантерии А. П. Кутепова, ставившей своими

целями разведывательную и диверсионную деятельность на территории СССР. Во второй половине

1920-х Трофимов становится одним из доверенных

лиц Кутепова, выполняя его личные поручения. Но

активное участие в антисоветской деятельности

уже в скором времени привело его к гибели. Выполняя в 1929 году одно из поручений организации, Трофимов нелегально перешел границу СССР,

был арестован органами безопасности и погиб.

Подробности задания и обстоятельства его смерти

к настоящему времени неизвестны.

Во второй половине

1920-х Трофимов становится одним из доверенных

лиц Кутепова, выполняя его личные поручения. Но

активное участие в антисоветской деятельности

уже в скором времени привело его к гибели. Выполняя в 1929 году одно из поручений организации, Трофимов нелегально перешел границу СССР,

был арестован органами безопасности и погиб.

Подробности задания и обстоятельства его смерти

к настоящему времени неизвестны.

Второе направление работы Трофимова было

связано с военно-исторической деятельностью.

Во время учебы в Русском высшем училище техников путей сообщения он в июне 1923 – сентябре

1925 года написал очерк «Дроздовская дивизия

в генеральном сражении на путях к Москве осенью

1919 года»2Государственный архив Российской Федерации (ГА РФ). Ф. 5881. Оп. 2. Д. 171. Л. 1–83. Как участник описываемых событий, он уделил основное внимание не столько своим воспоминаниям, сколько разбору и анализу причин

проигрыша ВСЮР Красной армии решающего сражения Гражданской войны. Хронологически очерк

охватывает время с начала сентября по начало ноября 1919 года. Хранящаяся в Государственном архиве Российской Федерации

рукопись была опубликована в 2018 году

Хронологически очерк

охватывает время с начала сентября по начало ноября 1919 года. Хранящаяся в Государственном архиве Российской Федерации

рукопись была опубликована в 2018 году

«…Чрезмерное превосходство сил красных, ошибочность нашего плана и неблагоприятное время года»

Во-первых, автор стремился проанализировать

причины поражения белых в Гражданской войне,

находясь не «над схваткой», а в самой гуще событий, будучи их непосредственным участником. Трофимов почти не приводит каких-либо обобщений

о положении фронтов, стратегических просчетах командования или неудачах внутренней политики.

Во-вторых, он искренне стремился найти не оправдание поражению белых армий, а объяснение постигших их неудач. И здесь, насколько ему позволяло образование и имевшийся в его распоряжении круг источников, он стремился максимально подробно выявить эти причины. Для этого он, наверное, одним из первых белых офицеров использовал не только документы и воспоминания своих сослуживцев, но и советские источники.

В-третьих, он не затушёвывал нелицеприятные

стороны организации военного дела на белом Юге.

Работы Трофимова заметно выделяются на фоне

большинства исследований и воспоминаний, выходивших в русском зарубежье в 1920-е годы. Несмотря на отсутствие в них принципиально новой

информации, они представляют собой ценный источник по истории Гражданской войны. Публикуемый ниже отрывок его большой неопубликованной

работы «Из истории дроздовцев. Боевые действия Дроздовской стрелковой дивизии в Крымский период Гражданской войны (март–октябрь

1920 года)» посвящён анализу причин поражения

белых, предшествовавшего эвакуации из Крыма.

Несмотря на отсутствие в них принципиально новой

информации, они представляют собой ценный источник по истории Гражданской войны. Публикуемый ниже отрывок его большой неопубликованной

работы «Из истории дроздовцев. Боевые действия Дроздовской стрелковой дивизии в Крымский период Гражданской войны (март–октябрь

1920 года)» посвящён анализу причин поражения

белых, предшествовавшего эвакуации из Крыма.

|

Танк бронедивизиона Русской армии «Генерал Дроздовский». Крым. Август 1920 года. ГА РФ |

…В одну неделю закончилась борьба за Северную Таврию, служившую в течение пяти месяцев

[1920 г.] ареной упорных и кровопролитных столкновений. Невольно напрашивается вопрос, чем

объяснить, что столь долгая успешная борьба

завершилась таким быстрым крахом. Все лето

войска Крымской армии5Название автором Русской армии генерал-лейтенанта П. Н. Врангеля. проявляли исключительную выносливость, маневренную способность

и неоднократно выходили с честью из чрезвычайно тяжелых условий, а теперь казалось, все

эти качества их оставили.

Н. Врангеля. проявляли исключительную выносливость, маневренную способность

и неоднократно выходили с честью из чрезвычайно тяжелых условий, а теперь казалось, все

эти качества их оставили.

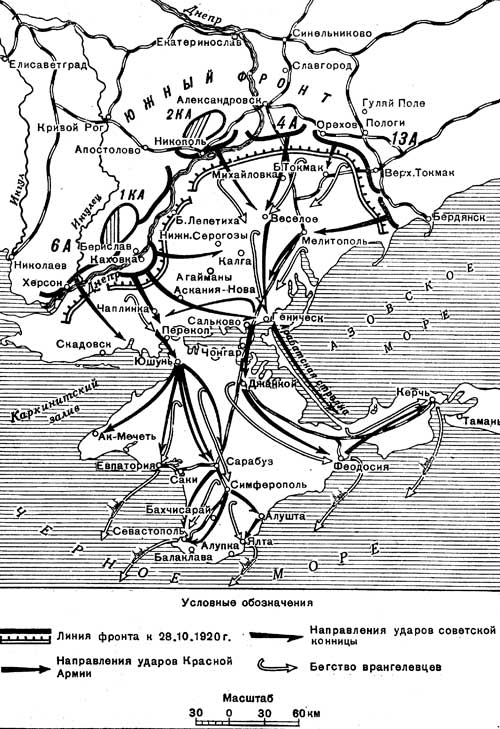

Основными причинами такого исхода событий надо признать чрезмерное превосходство сил красных, ошибочность нашего плана и неблагоприятное время года.

«Наш план никоим образом не может быть признан удовлетворительным»

К октябрю месяцу Крым остался единственным противником красной вооруженной силы и советское командование получило возможность сосредоточить против него во много превосходящие силы. Превосходство делало шансы сторон далеко не равными, но все же было не настолько велико, чтобы исключать возможность успеха белых войск, привыкших бороться в крайне тяжелых условиях.

Если обстоятельства вынуждали на принятие сражения в Северной Таврии, несмотря на

превосходство врага, то подготовка и разработка его требовала самого тщательного внимания. В основе своей план заключал красивую

идею использовать центральное положение для

последовательных ударов против разобщенных

в начале групп противника, но в окончательном виде носил много недостатков. Здесь сказались и непосильность задач, и неправильность

решений. Принимая во внимание исключительность обстоятельств, можно согласиться

с решением сразиться в Северной Таврии, но никак нельзя

согласиться с решением действовать одновременно против Никопольской и Каховской

групп [Красной армии].

В основе своей план заключал красивую

идею использовать центральное положение для

последовательных ударов против разобщенных

в начале групп противника, но в окончательном виде носил много недостатков. Здесь сказались и непосильность задач, и неправильность

решений. Принимая во внимание исключительность обстоятельств, можно согласиться

с решением сразиться в Северной Таврии, но никак нельзя

согласиться с решением действовать одновременно против Никопольской и Каховской

групп [Красной армии].

Это пагубное решение обессилило наши удары и принесло частные поражения. Именно в этом надо признать основную ошибку, так как все прочее во многом независимо от нашего командования. Основная ошибка наложила печать на все развитие событий, в результате которых создалось положение, приведшее к отказу от дальнейшей борьбы за Северную Таврию, хотя произошедшие столкновения и не носили решительного характера.

Наш план использовать центральное положение

и обрушиться последовательными ударами против

трех разобщенных групп противника, именно против группы в северо-восточном секторе, группы

Никопольской и группы Бериславльской, всецело зависел от энергии, маневренной способности и выносливости войск. Наступившее холодное время

года и слишком ранние сильные морозы сковали

подвижность наших войск и значительно обесценили выгоды центрального положения. В теплое

время марши на подводах не слишком утомляли

людей, пребывание и ночевки под открытым небом

не являлись обременительными, всякая часть, не

ведущая боя, большей частью отдыхала, хотя бы

и выполнила какую-нибудь второстепенную задачу.

Теперь марши на подводах стали невозможны, так

как холод вынуждал идти пешком, чтобы не замерзать. Люди сильно уставали от переходов… Только пребывание под крышей в тепле давало отдых, тогда как даже спокойный и безопасный резерв на свежем воздухе изматывал людей из-за

холода. Сторожевая служба

становилась весьма тяжелой.

Приходилось больше считаться

с утомлением войск, что в настоящих условиях являлось крайне невыгодным.

Наступившее холодное время

года и слишком ранние сильные морозы сковали

подвижность наших войск и значительно обесценили выгоды центрального положения. В теплое

время марши на подводах не слишком утомляли

людей, пребывание и ночевки под открытым небом

не являлись обременительными, всякая часть, не

ведущая боя, большей частью отдыхала, хотя бы

и выполнила какую-нибудь второстепенную задачу.

Теперь марши на подводах стали невозможны, так

как холод вынуждал идти пешком, чтобы не замерзать. Люди сильно уставали от переходов… Только пребывание под крышей в тепле давало отдых, тогда как даже спокойный и безопасный резерв на свежем воздухе изматывал людей из-за

холода. Сторожевая служба

становилась весьма тяжелой.

Приходилось больше считаться

с утомлением войск, что в настоящих условиях являлось крайне невыгодным.

Красные не испытывали на

себе столь сильно неблагоприятные условия времени года,

так как каждая их группа выполняла свою самостоятельную задачу, а с нашей стороны

одним и тем же войскам предстояло попеременно сразиться

с каждой из них и, следовательно, меньше отдыхать, располагаться сосредоточенно,

совершать быстрые и большие переходы и в боях проявлять полную энергию

и напряжение. Словом, на что войска оказались

способными летом, то теперь было непосильным.

За неделю операций в Северной Таврии части значительно больше расстроились от трудов и лишений, чем от боевых столкновений.

Словом, на что войска оказались

способными летом, то теперь было непосильным.

За неделю операций в Северной Таврии части значительно больше расстроились от трудов и лишений, чем от боевых столкновений.

Таким образом надо признать, что превосходство сил противника, ошибочность разделения ударной группы для одновременных действий против Никопольской и Бериславльской групп и неблагоприятное время года явились основными причинами нашей неудачи.

Но помимо основных причин целый ряд второстепенных обстоятельств и ошибок усугубили положение, так, например, сплошные туманы перед началом операции исключили возможность воздушной разведки. Слабое насыщение местности войсками, отсутствие тесного соприкосновения с противником, громадные районы, наблюдаемые только слабыми разъездами, чрезвычайно увеличивали ценность воздушной разведки и без ее содействия работа штабов весьма затруднялась.

|

Павел Михайлович Трофимов 1920-е годы |

Руслан Гагкуев, доктор исторических наук,

главный редактор корпорации «Российский учебник»

- 100-летие окончания Гражданской войны в Крыму

100 лет назад белые разгромили красную конницу под Мелитополем

3 июля 1920 года Русская армия генерала Петра Врангеля разгромила красную конницу под командованием Дмитрия Жлобы к северо-востоку от Мелитополя. Белым достались тысячи пленных и богатые трофеи, а Красная армия была вынуждена отступить. Разгром конной группы Жлобы, которая пыталась перерезать противнику дорогу в Крым, считается главным успехом белых в 1920 году.

Белым достались тысячи пленных и богатые трофеи, а Красная армия была вынуждена отступить. Разгром конной группы Жлобы, которая пыталась перерезать противнику дорогу в Крым, считается главным успехом белых в 1920 году.

100 лет назад на окраинах бывшей Российской империи продолжали кипеть настоящие страсти. На советско-польском театре военных действий начиналось наступление войск Западного фронта Красной армии. 2 июля 1920 года в Смоленске командующий фронтом Михаил Тухачевский отдал легендарный приказ: «На наших штыках мы принесем трудящемуся человечеству счастье и мир. На Запад!». И красноармейцы с боевым кличем «Даешь Варшаву!» устремились вперед, внося решительный перелом в ход войны. Результатом Июльской операции стало занятие советскими войсками значительной части Белоруссии и создание благоприятных условий для дальнейшего наступления на Польшу.

В составе Юго-Западного фронта между тем успешно действовала 1-я Конная армия Семена Буденного. Советские историки считали, что именно ее, не по-европейски «дикую» и неистовую, поляки боялись больше всего. Поэтому 1 июля 1920-го верховное командование польских вооруженных сил совместно с представителями Антанты разработало план разгрома буденновцев, надеясь тем самым остановить продвижение РККА в Европу.

Поэтому 1 июля 1920-го верховное командование польских вооруженных сил совместно с представителями Антанты разработало план разгрома буденновцев, надеясь тем самым остановить продвижение РККА в Европу.

Используя момент, когда основные силы противника оказались сосредоточены против поляков, Русская армия Петра Врангеля вышла из Крыма и перешла в наступление в Северной Таврии.

Этот регион, богатый продовольствием и другими ресурсами, располагавший лошадьми, позарез требовался белым для продолжения борьбы. Крым со своими степями и летней засухой, традиционно имевший проблемы с водой, попросту не мог прокормить всех прибывших на полуостров после эвакуации из Новороссийска. Белым удалось вырваться на оперативный простор и овладеть Северной Таврией.

«Пыль атак. Пушечный гром. Отдыха нет. Мы наступали степью, в отблескивающем ковыле, обдаваемые суховеем, загоревшие, с посветлевшими от усталости глазами. Все переходы, как перекаты одного огромного боя», — писал об этих событиях офицер-дроздовец Антон Туркул.

10 июня 1920 года части генерала Якова Слащева овладели Мелитополем и затем успешно удерживали его под яростными атаками красных. Дело принимало настолько благоприятный оборот для белых, что в конце месяца Врангель перенес в этот город свою ставку. Естественно, красным приходилось реагировать на активность врага. Не имея возможности снимать подразделения с польского направления, они подтягивали подкрепления из центральных районов страны. В Северную Таврию были мобилизованы рабочие и курсанты. Общее руководство осуществлял Иероним Уборевич. Наиболее серьезную силу среди всех советских армий, действовавших на этом направлении, представляла 12-тысячная конная группа под командованием бывшего шахтера Дмитрия Жлобы. Этот крупный кавалерийский начальник, решительный и храбрый, претендовал на славу Буденного. Однако неудача в бою с врангелевцами отправила его на второй план среди советских «генералов».

close

100%

Современники высоко оценивали успех Русской армии. Так, казачий генерал Александр Голубинцев называл разгром группы Жлобы «редким примером в военной истории окружения и полного уничтожения большой группы конницы». А сотрудник полевого штаба главнокомандующего Александр Валентинов окрестил эту победу над красными «золотым периодом в краткой истории армии генерала Врангеля».

А сотрудник полевого штаба главнокомандующего Александр Валентинов окрестил эту победу над красными «золотым периодом в краткой истории армии генерала Врангеля».

Итак, конница Жлобы стремилась выйти в тыл основным силам белогвардейцев в Северной Таврии, мощным ударом отрезать их от Перекопского перешейка и, либо окончательно разгромить, или же заставить вернуться в Крым. В свою очередь, соединения Русской армии под командованием генералов Александра Кутепова и Слащева планировали окружить красных кавалеристов у Большого Токмака. Генерал Голубинцев описывал события тех дней как «лебединую песню Белого движения», отдавая должное «блестящей по своему размаху и искусству руководства» операции.

«Советское командование поставило себе задачей разбить белую армию и отнять богатую хлебом Таврию. Для чего командующий 13-й армией товарищ Уборевич решил, ведя демонстративные операции в районе Днепра, главный удар нанести двумя группами. Конная группа Жлобы, наступая вдоль большой дороги Черниговка — Мелитополь, долиною реки Молочная, должна была, прорвав части Донского корпуса и разбив их, занять Мелитополь и, выйдя, таким образом, в тыл корпуса Кутепова, отрезать его от Крыма и разбить совместно с наступавшей группой товарища Федько», — объяснял планы красных Голубинцев.

29 июня 1-й армейский корпус Кутепова перешел в контратаку и оттеснил красных, захватив две тысячи пленных и восемь пулеметов.

2 июля бои возобновились с новой силой: советские части вновь наступали по всему фронту. Поддержку донским казакам оказывали летчики, забрасывавшие противника бомбами. Авиация внесла значимый вклад в успех белых. Эскадрилья из 13 бомбардировщиков под командованием генерала Вячеслава Ткачева атаковала красных кавалеристов, расположившихся на ночлег. При первых же взрывах бомб кони бросились врассыпную. Обезумев от грохота, они сбрасывали и топтали седоков, опрокидывали тачанки и артиллерийские повозки. Освободившись от бомбовой нагрузки, летчики поливали противника пулеметным огнем. Когда самолеты улетели, чтобы пополнить боезапас, красным командирам удалось собрать уцелевших бойцов в походную колонну, но последовал новый налет, а за ним — еще один.

Позднее Ткачев вспоминал: «Под моим руководством была атакована колонна корпуса Жлобы у деревни Вальдгейм. После бомбометания красные в панике бросились в поле. Летчики, снизившись до 50 метров, пулеметным огнем совершенно разгромили красных, которые бежали на восток и северо-восток. Все поле было покрыто черными пятнами убитых лошадей и людей. Красными были брошены почти все имевшиеся у них повозки и пулеметные тачанки».

После бомбометания красные в панике бросились в поле. Летчики, снизившись до 50 метров, пулеметным огнем совершенно разгромили красных, которые бежали на восток и северо-восток. Все поле было покрыто черными пятнами убитых лошадей и людей. Красными были брошены почти все имевшиеся у них повозки и пулеметные тачанки».

Впервые в Гражданской войне авиаторы белых оказали решающее значение на ход сражения. Происходили и воздушные бои. Подпоручику Трескину пришлось сразиться с четырьмя аэропланами красных. Несмотря на неравные силы и полученные 17 пробоин, он сумел посадить свой самолет. За время шестидневных боев красные понесли большие потери как в физическом, так и в моральном плане. Белое командование решило использовать благоприятную обстановку и захватить инициативу в свои руки. Оставалось окончательно ликвидировать сильную и наиболее опасную группу Жлобы.

Пехотные силы тем временем взяли красных конников в тиски с севера и юга. Помимо авиации поддержку частям оказывали бронепоезда. Врангель оперировал 15 тыс. штыками и 6,5 тыс. шашками.

Врангель оперировал 15 тыс. штыками и 6,5 тыс. шашками.

close

100%

«Стесненная пространством, красная конница утеряла значительные преимущества и качества конницы: подвижность и поворотливость. Оставалось только завязать этот мешок. Благодаря бестолковому управлению и самонадеянности, красная конница, вместо содействия своей армии и нанесения решительного удара противнику, сама попала в ловушку и сделалась заманчивым объектом белого командования», — отмечал генерал Голубинцев.

Генеральное сражение операции состоялось 3 июля 1920 года, когда белые перешли в наступление для окончательной ликвидации красной конницы Жлобы.

В начале большевики проявили хладнокровие и оказали серьезное сопротивление. Но с продолжением сражения потеряли организованность и сплоченность, после чего стали искать спасения в бегстве. Их охватила паника. Красные части были уничтожены или взяты в плен. Сам Жлоба в последний момент сбежал с поля боя на автомобиле. Параллельно кавалерия белых при поддержке авиации преследовала уцелевшие силы противника.

close

100%

Штабист Валентинов полагал, что «будущий военный историк с любопытством остановится на этой странице Гражданской войны». В своем труде «Крымская эпопея» он замечал, что не вправе судить, действительно ли победа над Жлобой была «случаем небывалым в истории тактики», как гласили официальные сообщения.

«С одной стороны, бесспорно, что армия генерала Врангеля, сумевшая силами чуть ли не одной только пехоты окружить мощную кавалерийскую группу, грозившую отрезать стремительным броском и ставку, и армию от крымских перешейков, одержала блестящую победу, — констатировал Валентинов. – Число пленных (11,5 тыс.), количество орудий (60) и других трофеев – реальное тому доказательство. С другой – совершенно ясно, что именно вынужденная для нас переброска чуть ли не всех лучших сил для спасения от Жлобы на правый фланг позволила красному командованию совершенно почти свободно переправиться на наш берег через Днепр и закрепить за собой роковой Каховский тет-де-пон, то есть, произвести операцию, имевшую в конечном октябрьском итоге смертельный исход для Крыма и армии».

Валентинов указывал на то, что допустили переправу красных и позволили им закрепиться на Каховском плацдарме части Слащева. Позже это обстоятельство послужило поводом к почетному увольнению генерала со службы.

В свою очередь, советская печать утверждала, что план, заключавшийся в комбинированной операции Жлоба – Каховка, не был вовремя разгадан и понят командованием Врангеля, которое было «опьянено победой и увлечено перспективами задуманной уже высадки десанта на Кубани».

4 и 5 июля 1920 года в Северной Таврии продолжались бои местного значения.

По мнению генерала Голубинцева, помимо стойкости и маневренности белых частей, большую роль в победе Русской армии сыграл тот факт, что «во главе красной конницы стоял совершенно негодный для этой роли начальник, с большой самоуверенностью, но с ничтожными знаниями, опытом и способностями». Примерно на то же намекали и некоторые военные деятели красных. Например, летчик Петр Межерауп не понимал, почему в кульминационный момент Жлоба не использовал имевшиеся в его распоряжении самолеты.

«Когда по прибытии я доложил о готовности отряда, он вынул клинок наполовину из ножен и с усмешкой сказал: «Вот чем побеждают, а не вашей бензиновой вонью», — рассказывал Межерауп.

В результате успеха врангелевцы смогли перехватить стратегическую инициативу и продолжить наступление на Екатеринослав и Южную Малороссию. РККА была вынуждена отступить, а ее командование – задуматься о привлечении новых резервов.

CPGB: Последняя битва Врангеля

CPGB: Последняя битва ВрангеляВм. Пол

Источник: Коммунист , 02 апреля 1921 г.

Издатель: Коммунистическая партия Великобритании

Транскрипция / разметка: Брайан Рид

Корректор: Крис Клейтон

Общественное достояние: Интернет-архив марксистов (2006 г.). Вы можете свободно копировать, распространять, демонстрировать и выполнять эту работу; а также делать производные и коммерческие работы. Пожалуйста, укажите «Марксистский интернет-архив» в качестве источника.

ВО ВРЕМЯ последнего вторжения в Россию барона Врангеля капиталистическая печать монотонно повторяла, что Советская власть рушится. Ложь, распространяемая реакционерами о парализованном состоянии Советской власти, была так настойчива и так настойчива, что даже военный штаб Врангеля был введен в заблуждение относительно духа и боевого духа красных войск. Так, например, официальный 9В коммюнике 0006 из Варшавы уверенно утверждалось, что знаменитая Первая Конная армия Буденного уничтожена. Даже сам Врангель неоднократно уверял свои войска, что на польском фронте уничтожена прославленная конница Буденного.

Ложь, распространяемая реакционерами о парализованном состоянии Советской власти, была так настойчива и так настойчива, что даже военный штаб Врангеля был введен в заблуждение относительно духа и боевого духа красных войск. Так, например, официальный 9В коммюнике 0006 из Варшавы уверенно утверждалось, что знаменитая Первая Конная армия Буденного уничтожена. Даже сам Врангель неоднократно уверял свои войска, что на польском фронте уничтожена прославленная конница Буденного.

Но всегда есть Немезида, преследующая систематического фабриканта. Вот! именно внезапное появление Первой Конной армии Буденного на Южном фронте, против Врангеля, привело к ряду поражений, закончившихся бесславным бегством этого немецкого любимца французских милитаристов. Неудивительно, что белый генерал арестовал летчика, который первым сообщил, что непобедимая конница Буденного мчится к его позициям. Незадачливого летчика обвинили в попытке создать панику в армии Врангеля!

Неверно утверждать, что белые, или империалистические, армии, вторгающиеся в Россию, плохо руководимы и плохо оснащены. Эти армии прекрасно оснащены. В их распоряжении все военные запасы, оставшиеся после Великой войны. К их услугам весь военный и технический мозг союзников и центральных держав. К их услугам морской и сухопутный транспорт международного империализма.

Эти армии прекрасно оснащены. В их распоряжении все военные запасы, оставшиеся после Великой войны. К их услугам весь военный и технический мозг союзников и центральных держав. К их услугам морской и сухопутный транспорт международного империализма.

За ними стоит экономический престиж мирового капитализма. И при всем том их всегда бьет армия, лишенная снаряжения, лишенная боеприпасов, да лишенная всего, кроме революционного энтузиазма и героизма.

Есть два важных фактора, объясняющих, почему вторгшиеся армии Врангеля, как и все другие захватчики, потерпели поражение при нападении на Советскую Россию. Во-первых, по мере того, как вторгающаяся армия продвигается в Россию, она вынуждена искоренить советскую машину и заменить ее навязыванием институтов частной собственности массам на оккупированных территориях.

Она заменяет диктатуру Труда диктатурой Капитала. Это дает возможность рабочим — даже тем, кто настроен против большевиков, — испытать конкретный пример , разница между советской властью и капиталистическим империализмом. И очень быстро эти рабочие принимают решение по этому вопросу. Очень быстро их можно найти с оружием в руках, ведущих и инициирующих обескураживающую партизанскую войну против захватчиков. Сфера их деятельности колеблется от тайной пропаганды в рядах солдат противника до открытого и открытого бунта. Империалистическая армия подрывается снизу и атакуется открыто. Таким образом, в той мере, в какой вторгшейся армии удается прорваться в Россию, в той же мере ей удается поднять против себя все возрастающую массу решительных и беспощадных рабочих, которые бесстрашно противостоят ей. Сами элементы успеха неизбежно создают совокупность элементов окончательного поражения.

И очень быстро эти рабочие принимают решение по этому вопросу. Очень быстро их можно найти с оружием в руках, ведущих и инициирующих обескураживающую партизанскую войну против захватчиков. Сфера их деятельности колеблется от тайной пропаганды в рядах солдат противника до открытого и открытого бунта. Империалистическая армия подрывается снизу и атакуется открыто. Таким образом, в той мере, в какой вторгшейся армии удается прорваться в Россию, в той же мере ей удается поднять против себя все возрастающую массу решительных и беспощадных рабочих, которые бесстрашно противостоят ей. Сами элементы успеха неизбежно создают совокупность элементов окончательного поражения.

Красная Армия

Во-вторых; любая империалистическая армия, вторгающаяся в Россию, должна считаться с красными батальонами революционного пролетариата. Никогда не было такой армии. Он пропитан коммунистической агитацией. Каждый Военный совет в Красной Армии дублируется политическим советом — ревкомом. Рядом с чисто боевым офицером стоит революционный офицер. Один ведет военный поход против врага; другой ведет революционную кампанию среди солдат. В результате каждый лагерь превращается в большую дискуссионную школу, а каждый парад становится революционной демонстрацией. Это надо знать, чтобы понять, с каким восторженным рвением рвутся в бой красноармейцы.

Один ведет военный поход против врага; другой ведет революционную кампанию среди солдат. В результате каждый лагерь превращается в большую дискуссионную школу, а каждый парад становится революционной демонстрацией. Это надо знать, чтобы понять, с каким восторженным рвением рвутся в бой красноармейцы.

В каждом полку есть коммунисты, которые наставлениями и практикой стремятся взбодрить всех вокруг себя. Каждый коммунист — настоящая динамо-машина революционного мужества, излучающая уверенность в Совете и возбуждающая товарищей к подражанию своими доблестными подвигами на поле боя. Он, это тот, кто ведет в бою. В каждой армии есть специальные коммунистические батальоны. Они возглавляют армию и действуют как ударные силы в преодолении врага. В этих коммунистических батальонах я слышал, как горячо обсуждались все аспекты коммунистической теории и тактики.

У этих красноармейцев были свои мелкие разногласия. Но все — да, , все — сговорились объединиться для борьбы против капиталистического врага, грозившего искоренить советский строй. Для них мелкие вопросы тактики были ничто по сравнению с жизненно важными и непосредственными проблемами, которые революция в своей борьбе не на жизнь, а на смерть с империализмом поставила перед каждым коммунистом. Для них коммунизм был не просто социальной теорией, в которой придирки спорят о несущественных вещах9.0007 ; для них это было боевое кредо, на котором каждый честный человек мог объединиться для достижения революционного необходимого .

Для них мелкие вопросы тактики были ничто по сравнению с жизненно важными и непосредственными проблемами, которые революция в своей борьбе не на жизнь, а на смерть с империализмом поставила перед каждым коммунистом. Для них коммунизм был не просто социальной теорией, в которой придирки спорят о несущественных вещах9.0007 ; для них это было боевое кредо, на котором каждый честный человек мог объединиться для достижения революционного необходимого .

Я присутствовал на ожесточенных тактических дебатах в одном из коммунистических полков за несколько дней до крупного сражения под Перекопом. Но, несмотря на их дискуссии, этим людям суждено было неуклонно идти на смерть и доказать, что коммунизм достоин величайшей жертвы, которую человек может принести, чтобы защитить то, во что он верит и что он дорожит.

Преданный приливом

Армия Врангеля была сметена с места на место. Он был вынужден отступить в сторону Крымского полуострова. Он хотел спастись, перейдя узкую полосу — своего рода сухопутный мост, — отделяющий Крым от материка. Этот перешеек защищал почти неуязвимый Перекоп.

Этот перешеек защищал почти неуязвимый Перекоп.

Вдобавок к своему естественному положению, которое позволяет легко укрепиться, Перекоп был хитроумно укреплен военным гением по приказу союзников. Действительно, французские военные инженеры хвастались, что это второй Верден, который может годами сдерживать Красную армию. Это не было праздным хвастовством, потому что у них было все оружие, которое только могла изобрести современная военная наука, чтобы помочь им защитить Перекоп. Они знали, что красные войска плохо оснащены, что их артиллерия слаба.

Зная об этом, французская пресса оптимистично провозглашала, что армия Врангеля просто отошла в Крым на зимние месяцы, а весной он возобновит наступление. Таким образом, планы союзников были тщательно продуманы. Они просчитали все, кроме движущей силы революционного энтузиазма как военного фактора.

Именно коммунистические батальоны возглавили натиск Красной Армии на Перекоп. Два дня велась прямая лобовая атака на казавшиеся неприступными склоны, но без особого успеха. Но вдруг обнаружилось, что по какой-то феноменальной причине прилив отступил дальше обыкновенного и обнажил узкую полосу песка, которая подползала почти к тылу Перекопа. Казалось, даже природа, кроме истории, работала на большевиков!

Но вдруг обнаружилось, что по какой-то феноменальной причине прилив отступил дальше обыкновенного и обнажил узкую полосу песка, которая подползала почти к тылу Перекопа. Казалось, даже природа, кроме истории, работала на большевиков!

Таким шансом нельзя было пренебрегать. И снова коммунистическим полкам было разрешено возглавить атаку. Они роились над узкой полоской земли. Полк за полком пронесся по этой песчаной ленте. Последним полкам, прошедшим через него, пришлось мчаться против надвигающегося прилива, который захлестнул несколько тысяч человек. Затем с беспримерным героизмом, не имеющим себе равных в истории, Красная Армия наконец одержала победу и захватила Перекоп. Перекоп взят! Никто не мог в это поверить. Сенсационная победа вызвала панику в Белой армии. Врангель и его штаб бежали, бросив свою армию на произвол судьбы. Они не успели собрать свои ценности и даже оставили позади своих любовниц и проституток. Обманутая армия была так возмущена, что летчики Врангеля бросились вслед за его кораблем и попытались его потопить.

Всякий раз, когда по Крыму распространялись новости о том, что Красная Армия прорвалась через Перекоп, массы в Севастополе и других местах поднимались и свергали союзников и восстанавливали Советы. Это объясняет, почему французская пресса сообщала о падении Севастополя за два дня до того, как Красная Армия вошла в город.

Через два дня после падения Перекопа я присутствовал на конференции Коммунистической партии Украины, которая проходила в Харькове. Большинство присутствовавших делегатов были солдатами, прошедшими великую битву. Конференция открылась исполнением известного революционного гимна. Это не была песня триумфа, которую пели эти воины-победители. Это была медленная, грустная песня смерти — похоронный гимн революции.

Товарищ Гусев из реввоенсовета поднялся на трибуну и заявил, что некоторые коммунистические полки потеряли 85 процентов. их членов на Перекопе. Снова запели солдатские делегаты. Но на этот раз в их песне был вызов — это была международная . Пока я стоял и слушал их, я думал о мелочах, которые иногда разделяли революционных социалистов в Британии. И тут я подумал о дискуссиях, которые слышал в коммунистических батальонах за несколько дней до Перекопа. У этих храбрецов тоже были разногласия, но теперь они были едины в смерти и спали на окровавленных склонах Перекопа.

Пока я стоял и слушал их, я думал о мелочах, которые иногда разделяли революционных социалистов в Британии. И тут я подумал о дискуссиях, которые слышал в коммунистических батальонах за несколько дней до Перекопа. У этих храбрецов тоже были разногласия, но теперь они были едины в смерти и спали на окровавленных склонах Перекопа.

Революция всегда будет чтить их память!

Крым, Управление Белой Армии (1919 — 1920)

АЛЬБОМ – посмотреть мой Крым под контролем Белой Армии Альбом

ТАБЛИЦА ПЕРЕХОДА – Украина и Юг России

Краткие факты

Регион: Россия Район

Группа 70 Юг 70 70 Россия 70 70 9096 Украина и 6 Юг 70 : Революционное правительство

Предшествующий режим: Крымское пограничное правительство с последующей непродолжительной оккупацией Красной Армией

Основные даты:

1917, сентябрь – создание большевистского правительства во главе с Владимиром Лениным

1918, апрель/май – немецкое наступление захватило Крым ноябрь – немцы уходят из Крыма, правительство Сулькевича падает

1918, ноябрь – создано Крымское пограничное правительство при Соломоне Крыме

1919, апрель – союзники уходят из Крыма, Красная Армия захватывает

1919, июнь – Белая армия под командованием генерала Деникина вытесняет Красную Армию

1920, ноябрь – Врангель эвакуирует Белую армию из Крыма и большевики берут его под свой контроль. ) #s420-s440

) #s420-s440

Tweet

История

Эвакуация армии Врангеля из Крыма, ноябрь 1920 г. мира. Однако череда войн, начавшаяся с Крымской войны 1854 года (большинство из которых Россия проиграла), начала втягивать империю в постоянные экономические трудности и невыразимые страдания населения в целом. С началом Первой мировой войны в 1914, в сочетании с правлением слабого лидера царя Николая II, нация созрела для падения.

Наконец, в марте 1917 года народ, сытый по горло массовыми жертвами войны и хронической нехваткой продовольствия в стране, поднял восстание и вынудил царя Николая отречься от престола. Временное правительство было сформировано на основе демократических принципов, но через несколько месяцев, в сентябре 1917 года, было свергнуто большевистским движением (Красной Армией) во главе с Владимиром Лениным. Это новое правительство (которое стало Российской Советской Федеративной Социалистической Республикой) начало долгую и кровавую кампанию по объединению бывшей Российской империи под коммунистическим знаменем. В стране разразился хаос, и 19 июля18 большевики убили царскую семью, чтобы они не служили центром антибольшевистского движения (Белой армии).

В стране разразился хаос, и 19 июля18 большевики убили царскую семью, чтобы они не служили центром антибольшевистского движения (Белой армии).

Крым — большой полуостров, расположенный в Черном море, на протяжении веков был домом для крымских татар, а с 1783 года входил в состав Российской империи. К моменту революции 1917 года Крым состоял из смешанных населения, включая татар, мусульман и кариатских евреев. После Октябрьской революции местные татары провозгласили независимую «Крымскую народную республику», но уже через несколько месяцев она была разгромлена большевиками. Воспользовавшись беспорядками в России, немецкие войска на Украине захватили Крым 19 апреля/мая.18, а 25 июня 1918 г. было создано Крымское марионеточное правительство во главе с генералом Мацеем Сулькевичем. Район оставался под немецкой «защитой» до конца войны.

Антибольшевистское правительство, названное Крымским пограничным правительством, было создано 16 ноября 1918 года во главе с Соломоном Крымом, кариатским евреем и бывшим членом государственного сената, и противостояло Сулькевичу во время оккупации. После поражения немцев и османов в войне союзные войска вошли в Черное море, захватив различные стратегические порты. Французский флот захватил Одессу на юге Украины и высадился в Севастополе вместе с другими крымскими портами. Из-за непрекращающихся боев в России французы ушли из Севастополя 15 апреля 19 г.19, а через 3 дня 18-го подписал перемирие с большевиками. Красная Армия захватила Крым за считанные дни, и крымское областное правительство рухнуло. Соломон Крым и его чиновники эвакуировали Крым во Францию.

После поражения немцев и османов в войне союзные войска вошли в Черное море, захватив различные стратегические порты. Французский флот захватил Одессу на юге Украины и высадился в Севастополе вместе с другими крымскими портами. Из-за непрекращающихся боев в России французы ушли из Севастополя 15 апреля 19 г.19, а через 3 дня 18-го подписал перемирие с большевиками. Красная Армия захватила Крым за считанные дни, и крымское областное правительство рухнуло. Соломон Крым и его чиновники эвакуировали Крым во Францию.

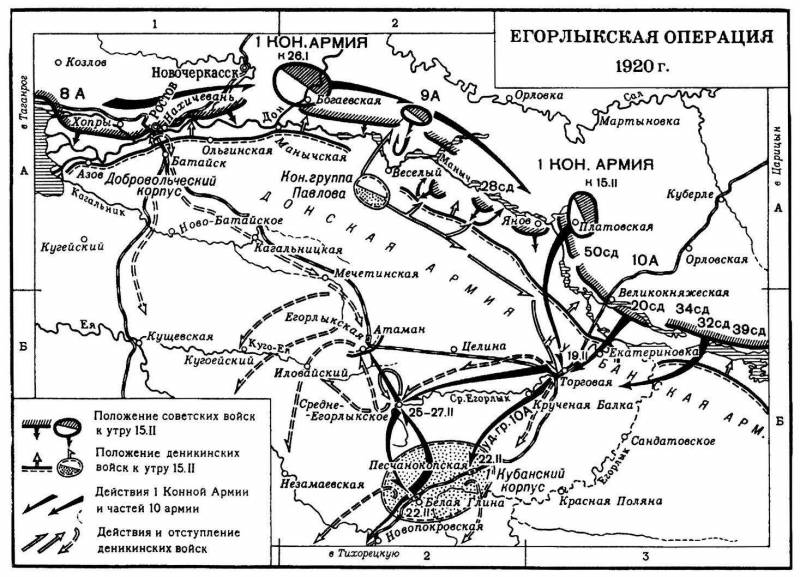

Победа Красной Армии была недолгой, поскольку Белая армия под командованием генерала Деникина двинулась в Крым и вынудила Красную Армию бежать в июне 1919 года. Генерал Антон Деникин командовал большой Белой армией, которая контролировала большую часть территории на юге России.

У Деникина было сильное желание как можно быстрее продвинуться к Москве, и он сильно напирал на свои войска. К сожалению, он сделал несколько стратегических ошибок, продвигаясь слишком быстро и не создавая адекватных линий снабжения. По сути, многие из его войск были вынуждены брать припасы у местного населения и вскоре получили репутацию банды воров. В конце концов, чрезмерно растянутая Белая армия Деникина потерпела сокрушительное поражение под Орлом, к югу от Москвы, в октябре 1919 года. С этого момента армия Деникина медленно отступала на юг, окончательно закрепившись в Крыму.

По сути, многие из его войск были вынуждены брать припасы у местного населения и вскоре получили репутацию банды воров. В конце концов, чрезмерно растянутая Белая армия Деникина потерпела сокрушительное поражение под Орлом, к югу от Москвы, в октябре 1919 года. С этого момента армия Деникина медленно отступала на юг, окончательно закрепившись в Крыму.

20 марта 1920 года Деникин был вынужден уйти в отставку, и руководство Белой армией перешло к Петру Николаевичу Врангелю, бывшему генералу Деникина, с которым несколько месяцев назад поссорился майор. В то время как генерал Врангель пытался создать опорный пункт в Крыму и Северной Таврии, пытаясь создать коалицию с другими антибольшевистскими республиками, на самом деле было уже слишком поздно, поскольку сила и импульс Красной Армии были слишком велики. После нескольких крупных потерь и продолжающегося отступления Врангель организовал массовую эвакуацию из Крыма, вместо того чтобы оставить своих людей на произвол наступающих коммунистов. 19 ноября20 октября около 125 кораблей из остатков Российского императорского флота эвакуировали десятки тысяч членов и семьи бывшей Белой армии Юга. Корабли, известные как флот Врангеля, в конце концов оказались в лагерях беженцев, созданных в Галлиполи в Турции, Лемносе в Греции, Сербии и Тунисе в Тунисе. Позже беженцы расселились по всей Европе, в основном во Франции и на Балканах.

19 ноября20 октября около 125 кораблей из остатков Российского императорского флота эвакуировали десятки тысяч членов и семьи бывшей Белой армии Юга. Корабли, известные как флот Врангеля, в конце концов оказались в лагерях беженцев, созданных в Галлиполи в Турции, Лемносе в Греции, Сербии и Тунисе в Тунисе. Позже беженцы расселились по всей Европе, в основном во Франции и на Балканах.

Марки

АЛЬБОМ

За время контроля Белой Армии над Крымом 3 имперские марки России были с надбавкой 5 рублей, 1 марка Деникинской армии была с надбавкой 5 рублей, а 2 марки Деникинской армии были с надбавкой номиналом 5 рублей. 100 руб. Среди них были как перфорированные, так и неперфорированные сорта.

Эти марки использовались до поражения и эвакуации Белой Армии из Крыма в ноябре 1920 г. №

В период с 1919 по 1920 год несколько комплектов денежных знаков были выпущены Вооруженными силами Юга России генералами Деникиным и Врангелем. Было выпущено 34 различных банкноты номиналом от 3 до 100 000 рублей.