СЕРГИЙ РАДОНЕЖСКИЙ — Древо

| Преподобный Сергий Радонежский |

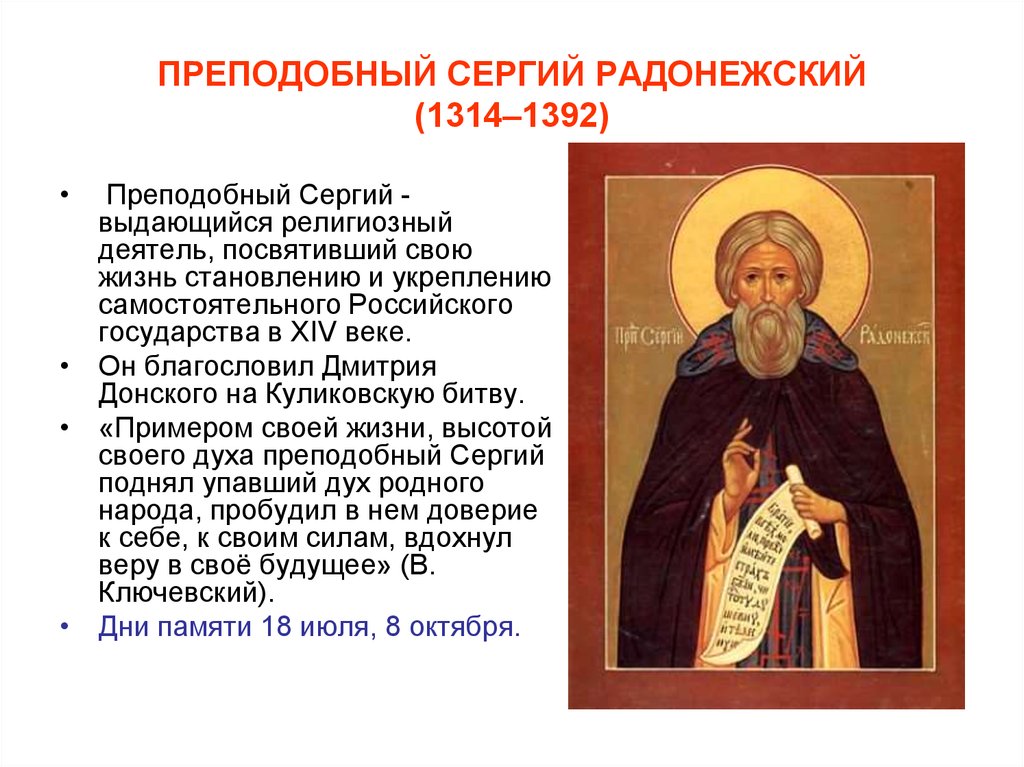

Сергий Радонежский (1314 — 1392), игумен, преподобный, всея России чудотворец

Память 5 июля в день обретения мощей в 1422 году, 25 сентября в день кончины, в Соборах Владимирских, Московских, Радонежских и Ростово-Ярославских святых

В миру Варфоломей, родился 3 мая 1314 года в селе Варницах, под Ростовом, в семье благочестивых и знатных бояр Кирилла и Марии, в крещении получил имя Варфоломей.

С первых дней жизни младенец всех удивил постничеством, по средам и пятницам он не принимал молока матери, в другие дни, если Мария употребляла в пищу мясо, младенец также отказывался от молока матери. Заметив это, Мария вовсе отказалась от мясной пищи.

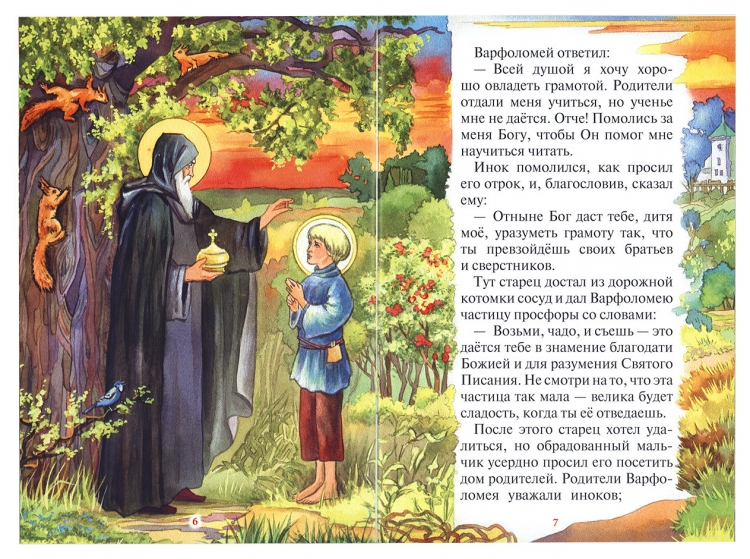

В семилетнем возрасте Варфоломея отдали учиться вместе с двумя его братьями — старшим Стефаном и младшим Петром. Братья его учились успешно, но Варфоломей отставал в учении, хотя учитель и помногу занимался с ним. Родители бранили ребенка, учитель наказывал, а товарищи насмехались над его несмысленностью. Тогда Варфоломей со слезами взмолился к Господу о даровании ему книжного разумения. Однажды отец послал Варфоломея за лошадьми в поле. По дороге он встретил посланного Богом Ангела в иноческом образе: стоял старец под дубом среди поля и совершал молитву. Варфоломей приблизился к нему и, преклонившись, стал ждать окончания молитвы старца. Тот благословил отрока, поцеловал и спросил, чего он желает. Варфоломей ответил: «Всей душой я желаю научиться грамоте, Отче святой, помолись за меня Богу, чтобы Он помог мне познать грамоту». Инок исполнил просьбу Варфоломея, вознес свою молитву к Богу и, благословляя отрока, сказал ему: «Отныне Бог дает тебе, дитя мое, уразуметь грамоту, ты превзойдешь своих братьев и сверстников». При этом старец достал сосуд и дал Варфоломею частицу просфоры: «Возьми, чадо, и съешь, — сказал он. — Это дается тебе в знамение благодати Божией и для разумения Святого Писания».

Родители бранили ребенка, учитель наказывал, а товарищи насмехались над его несмысленностью. Тогда Варфоломей со слезами взмолился к Господу о даровании ему книжного разумения. Однажды отец послал Варфоломея за лошадьми в поле. По дороге он встретил посланного Богом Ангела в иноческом образе: стоял старец под дубом среди поля и совершал молитву. Варфоломей приблизился к нему и, преклонившись, стал ждать окончания молитвы старца. Тот благословил отрока, поцеловал и спросил, чего он желает. Варфоломей ответил: «Всей душой я желаю научиться грамоте, Отче святой, помолись за меня Богу, чтобы Он помог мне познать грамоту». Инок исполнил просьбу Варфоломея, вознес свою молитву к Богу и, благословляя отрока, сказал ему: «Отныне Бог дает тебе, дитя мое, уразуметь грамоту, ты превзойдешь своих братьев и сверстников». При этом старец достал сосуд и дал Варфоломею частицу просфоры: «Возьми, чадо, и съешь, — сказал он. — Это дается тебе в знамение благодати Божией и для разумения Святого Писания». Старец хотел удалиться, но Варфоломей просил его посетить дом родителей. Родители с честью встретили гостя и предложили угощение. Старец ответил, что прежде следует вкусить пищи духовной, и велел их сыну читать Псалтирь. Варфоломей стал стройно читать, и родители удивились совершившейся перемене с сыном. Прощаясь, старец пророчески предсказал о преподобном Сергии: «Велик будет ваш сын пред Богом и людьми. Он станет избранной обителью Святого Духа». С тех пор святой отрок без труда читал и понимал содержание книг. С особым усердием он стал углубляться в молитву, не пропуская ни одного Богослужения. Уже в детстве он наложил на себя строгий пост, ничего не ел по средам и пятницам, а в другие дни питался только хлебом и водой.

Старец хотел удалиться, но Варфоломей просил его посетить дом родителей. Родители с честью встретили гостя и предложили угощение. Старец ответил, что прежде следует вкусить пищи духовной, и велел их сыну читать Псалтирь. Варфоломей стал стройно читать, и родители удивились совершившейся перемене с сыном. Прощаясь, старец пророчески предсказал о преподобном Сергии: «Велик будет ваш сын пред Богом и людьми. Он станет избранной обителью Святого Духа». С тех пор святой отрок без труда читал и понимал содержание книг. С особым усердием он стал углубляться в молитву, не пропуская ни одного Богослужения. Уже в детстве он наложил на себя строгий пост, ничего не ел по средам и пятницам, а в другие дни питался только хлебом и водой.

Около 1328 года родители преподобного переселились из Ростова в Радонеж. Когда их старшие сыновья женились, Кирилл и Мария незадолго до смерти приняли схиму в Хотьковском монастыре Покрова Пресвятой Богородицы, неподалеку от Радонежа.

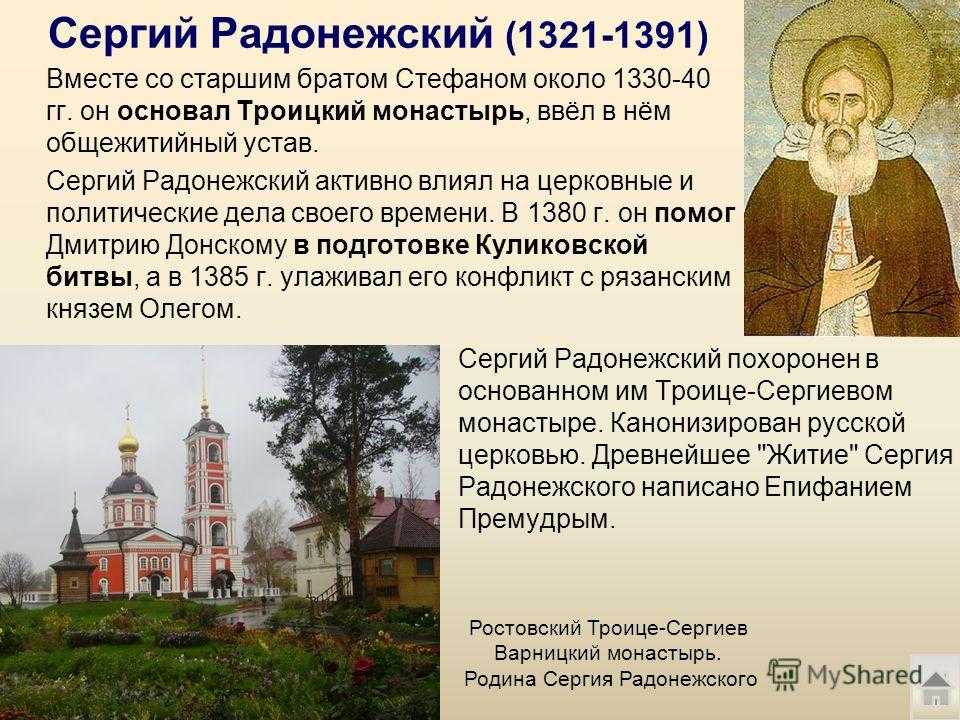

Похоронив родителей, Варфоломей вместе с братом Стефаном удалился для пустынножительства в лес (в 12 верстах от Радонежа). Сначала они поставили келлию, а потом небольшую церковь, которая была освящена во Имя Пресвятой Троицы. Но вскоре, не выдержав трудностей жизни в пустынном месте, Стефан оставил брата и перешел в Московский Богоявленский монастырь.

Сначала они поставили келлию, а потом небольшую церковь, которая была освящена во Имя Пресвятой Троицы. Но вскоре, не выдержав трудностей жизни в пустынном месте, Стефан оставил брата и перешел в Московский Богоявленский монастырь.

Варфоломей же остался и в 1337 году принял пострижение в монашество от игумена Митрофана с именем святого мученика Сергия. По некоторым источникам святой, также как его родители и старший брат, был пострижен в Хотьковской обители «у Покрова». Постепенно он стал известен другим инокам, искавшим его руководства, и вскоре составилось братство из двенадцати иноков. Так была основана знаменитая Троице-Сергиева Лавра. В 1354 году епископ Волынский Афанасий рукоположил преподобного во иеромонаха и возвел в сан игумена. По-прежнему в обители строго выполнялись иноческие послушания. С увеличением монастыря росли и его нужды. Нередко иноки питались скудной пищей, но по молитвам преподобного Сергия неизвестные люди приносили все необходимое.

Слава о подвигах преподобного Сергия стала известна в Константинополе, и патриарх Филофей прислал преподобному благословенную грамоту и советовал устроить общежительный монастырь. Святитель Алексий Московский посоветовал ввести строгое общежитие. Вскоре иноки стали роптать на строгость устава, и преподобный вынужден был покинуть обитель. На реке Киржач он основал новую обитель в честь Благовещения Пресвятой Богородицы. Порядок в прежней обители стал быстро приходить в упадок, и оставшиеся иноки обратились к святителю Алексию, чтобы он возвратил святого. Преподобный Сергий беспрекословно повиновался святителю, оставив игуменом Киржачского монастыря своего ученика, преподобного Романа.

Святитель Алексий Московский посоветовал ввести строгое общежитие. Вскоре иноки стали роптать на строгость устава, и преподобный вынужден был покинуть обитель. На реке Киржач он основал новую обитель в честь Благовещения Пресвятой Богородицы. Порядок в прежней обители стал быстро приходить в упадок, и оставшиеся иноки обратились к святителю Алексию, чтобы он возвратил святого. Преподобный Сергий беспрекословно повиновался святителю, оставив игуменом Киржачского монастыря своего ученика, преподобного Романа.

Еще при жизни преподобный Сергий удостоился дара чудотворений. Он воскресил отрока, когда отчаявшийся отец считал единственного сына навсегда потерянным. Слава о чудесах, совершенных преподобным Сергием, стала быстро распространяться, и к нему начали приводить больных как из окрестных селений, так и из отдаленных мест. И никто не покидал преподобного, не получив исцелений недугов и назидательных советов. Все прославляли преподобного Сергия и благоговейно почитали наравне с древними святыми отцами. Но людская слава не прельщала великого подвижника, и он по-прежнему оставался образцом иноческого смирения.

Но людская слава не прельщала великого подвижника, и он по-прежнему оставался образцом иноческого смирения.

Однажды святитель Стефан Пермский, глубоко почитавший преподобного, направлялся из своей епархии в Москву. Дорога пролегала в восьми верстах от Сергиева монастыря. Предполагая посетить монастырь на обратном пути, святитель остановился и, прочитав молитву, поклонился преподобному Сергию со словами: «Мир тебе, духовный брат». В это время преподобный Сергий сидел вместе с братией за трапезой. В ответ на благословение святителя преподобный Сергий встал, прочитал молитву и послал ответное благословение святителю. Некоторые из учеников, удивленные необычайным поступком преподобного, поспешили к указанному месту и, догнав святителя, убедились в истинности видения.

Постепенно иноки становились свидетелями и других подобных явлений. Однажды во время литургии преподобному Сергию сослужил Ангел Господень, но по смирению своему преподобный Сергий запретил кому-либо рассказывать об этом до конца его жизни на земле.

Тесные узы духовной дружбы и братской любви связывали преподобного Сергия со святителем Алексием. Святитель на склоне лет призвал к себе преподобного и просил принять управление Русской митрополией, но блаженный Сергий по смирению отказался от первосвятительства.

Русская земля в то время страдала от татарского ига. Великий князь Димитрий Донской, собрав войско, пришел в обитель преподобного Сергия испросить благословения на предстоявшее сражение. В помощь великому князю преподобный благословил двух иноков своей обители: схимонаха Андрея (Ослябю) и схимонаха Александра (Пересвета), и предсказал победу князю Димитрию. Пророчество преподобного Сергия исполнилось: 8 сентября 1380 года, в день праздника Рождества Пресвятой Богородицы, русские воины одержали полную победу над татарскими полчищами на Куликовом поле, положив начало освобождения Русской земли от татарского ига. Во время сражения преподобный Сергий вместе с братией стоял на молитве и просил Бога о даровании победы русскому воинству.

Достигнув глубокой старости, преподобный Сергий благословил на игуменство своего ученика, преподобного Никона.

Скончался мирно 25 сентября 1392 года. Накануне в последний раз призвал братию и обратился со словами завещания: «Внимайте себе, братие. Прежде имейте страх Божий, чистоту душевную и любовь нелицемерную…»

| Разорение Троице-Сергиевой Лавры и похищение мощей прп. Сергия Радонежского. 5-е клеймо иконы Собора новомучеников и исповедников Российских из Храма Христа Спасителя. |

Почитание

По мнению академика Голубинского, преподобный Сергий Радонежский «сделался общерусским святым сам собою, по причине своей великой славы» [1]. Документальных известий о том, когда и как началось его почитание, нет.

Житие святого написано в 1418 году прп. Епифанием Премудрым.

Начало местного почитания, видимо, было положено в 1422 году, когда, мощи великого подвижника были обретены нетленными и в честь чего было установлено празднование. В 1427 году на месте родительского дома святого в Варницах был основан Троицкий монастырь.

В 1427 году на месте родительского дома святого в Варницах был основан Троицкий монастырь.

Сохранились 2 княжеские грамоты, написанные до 1448 года, в которых Сергий Радонежский называется «преподобным старцем». Возможно, в них он указан пока как местночтимый святой [2]. Свидетельством причисления прп. Сергия к лику святых для общецерковного почитания, по мнению Голубинского, служит грамота митрополита Московского Ионы к князю Дмитрию Георгиевичу Шемяке, датируемая 1449 или 1450 годами. В ней предстоятель Русской Церкви называет Сергия преподобным и ставит его рядом с другими чудотворцами [3].

В течение веков мощи святого Сергия почивали в основанной им Троицкой Лавре, являясь одной из величайших святынь Русской Церкви. Закономерно они явились одной из первых мишеней антицерковной борьбы после Октябрьской революции 1917 года. Закрытию Лавры предшествовало кощунственное вскрытие мощей преподобного Сергия в 1919 году, являвшееся одним из главных звеньев широкой кампании властей по вскрытию святых мощей. Когда Лавра была закрыта в 1920 году, святые мощи были помещены в музей. Перед этим священник Павел Флоренский и граф Юрий Александрович Олсуфьев по благословению патриарха Тихона тайно от всех сокрыли честную главу преподобного. Лишь в 1946 году, после того как Лавра вместе со святыми мощами была возвращена Церкви, честная глава воссоединилась с телом.

Когда Лавра была закрыта в 1920 году, святые мощи были помещены в музей. Перед этим священник Павел Флоренский и граф Юрий Александрович Олсуфьев по благословению патриарха Тихона тайно от всех сокрыли честную главу преподобного. Лишь в 1946 году, после того как Лавра вместе со святыми мощами была возвращена Церкви, честная глава воссоединилась с телом.

Традиция почитания преподобного Сергия Радонежского в течение первой половины XX века русскими католическими кругами («Русской Католической Церковью восточного обряда») привела к тому, что его имя было внесено в Римский мартиролог [4], обнародованный папой Иоанном Павлом II в 2001 году [5].

Имя преподобного Сергия Радонежского встречается также в календаре Англиканской церкви [6].

| Рака прп. Сергия Радонежского |

Молитвословия

Тропарь, глас 4

И́же доброде́телей подви́жник,/ я́ко и́стинный во́ин Христа́ Бо́га,/ на стра́сти вельми́ подвиза́лся еси́ в жи́зни вре́менней,/ в пе́ниих, бде́ниих же и поще́ниих о́браз быв твои́м ученико́м:/ те́мже и всели́ся в тя Пресвяты́й Дух,/ Его́же де́йствием све́тло украше́н еси́. / Но я́ко име́я дерзнове́ние ко Святе́й Тро́ице,/ помина́й ста́до, е́же собра́л еси́, му́дре,/ и не забу́ди, я́коже обеща́лся еси́,/ посеща́я чад твои́х,// Се́ргие преподо́бне, о́тче наш.

/ Но я́ко име́я дерзнове́ние ко Святе́й Тро́ице,/ помина́й ста́до, е́же собра́л еси́, му́дре,/ и не забу́ди, я́коже обеща́лся еси́,/ посеща́я чад твои́х,// Се́ргие преподо́бне, о́тче наш.

Ин тропарь, глас 8

От ю́ности восприя́л еси́ Христа́ в души́ твое́й, преподо́бне,/ и па́че всего́ вожделе́л еси́ мирска́го мяте́жа уклони́тися,/ му́жески в пусты́ню всели́лся еси́,/ и ча́да послуша́ния в ней, плоды́ смире́ния, возрасти́л еси́./ Тем быв Тро́ице вселе́ние,/ чудесы́ твои́ми всех просвети́л еси́, приходя́щих к тебе́ с ве́рою,/ и исцеле́ния все́м подая́ оби́льно./ О́тче наш Се́ргие,/ моли́ Христа́ Бо́га,// да спасе́т ду́ши на́ша.

Ин тропарь, глас тот же

В чистоте́ жития́ исто́чник слез твои́х,/ испове́дания трудо́вныя по́ты совокупи́л еси́,/ и купе́ль духо́вную источи́л еси́, свяще́нный Се́ргие, преподо́бне,/ омыва́еши сугу́бстве, творя́щим любо́вию па́мять твою́,/ скве́рны обоя́мы душе́вныя и теле́сныя./ Сих ра́ди, ча́да твоя́ су́ще, вопие́м ти:// моли́, о́тче, Святу́ю Тро́ицу о душа́х на́ших.

Тропарь на обретение мощей, глас 4

Днесь пресве́тло красу́ется ца́рствующий град Москва́,/ я́ко светолу́чными заря́ми, мо́лниями чуде́с твои́х осия́емь,/ всю вселе́нную созыва́ет похвали́ти тя, Богому́дре Се́ргие,/ пречестна́я же и сла́вная оби́тель твоя́,/ ю́же во и́мя Святы́я Тро́ицы мно́гими труды́ твои́ми созда́л еси́, о́тче,/ иму́щи в себе́ стада́ учени́к твои́х,/ весе́лия и ра́дости исполня́ется./ Мы же, пра́зднующе пресла́вное обре́тение честны́х моще́й твои́х, в земли́ сокрове́нных,/ я́ко цвет благоуха́нен и кади́ло благово́нно,/ любе́зно я лобыза́юще, разли́чная исцеле́ния прие́млем/ и твои́ми моли́твами грехо́в проще́ния сподобля́емся,/ о́тче преподо́бне Се́ргие,// моли́ Святу́ю Тро́ицу спасти́ ду́ши на́ша.

Кондак на обретение мощей, глас 8

Днесь я́ко со́лнце пресве́тло,/ возсия́вши от земли́ честны́я мо́щи твоя́, нетле́нны обрето́шася,/ я́ко благоуха́нный цве́т,/ мно́жеством чуде́с сия́юще,/ и все́м ве́рным источа́юще разли́чная исцеле́ния,/ и веселя́ще избра́нное твое́ ста́до,/ е́же му́дре собра́в и до́бре па́ствил еси́,/ о ни́хже и ны́не Тро́ице предстои́ши моля́ся,/ да вси вопие́м ти:// ра́дуйся, Се́ргие Богому́дре.

Литература

- Житие (большое)

- http://www.drevne.ru/lib/radonezh_1.htm

- Житие (большое, разбитое на отдельные страницы-главы)

- http://www.sergievposad.ru/duhovn/sergiy/

Использованные материалы

- Житие (по «Настольной книге священнослужителя»):

- http://www.days.ru/Life/life1602.htm

- Полный Тропарион, Изд-во «Троица», 2006, т. 1, с. 71-73, 81, 82.

- Андроник (Трубачёв), игум., «Судьба главы преподобного Сергия», ЖМП, 2001, № 4, с. 33-53.

[1] Голубинский Е. Е. История канонизации святых в Рус. Церкви. М., 1903. с. 72

[2] ПСРЛ. Т. 8. С. 21її

[3] Голубинский Е. Е. Преподобный Сергий Радонежский и созданная им Троицкая лавра. М., 1909. c. 71-72: https://www.stsl.ru/lib/book7/part1_1_1.htm#p71

[4] «Sergio de Radonezh, Santo», страница испаноязычной версии портала Catholic.

[5] Семененко-Басин И. Сергий Радонежский // Католическая энциклопедия в V тт. — Том IV. — М: Издательство Францисканцев, 2011, стб. 715-717.

[6] Ткачев Е. В., Канонизация // Православная энциклопедия. т. 30, с. 269-359: https://www.pravenc.ru/text/1470233.html

Сергий Радонежский — житие (биография), иконы, картины

Содержание статьи

- Сергий Радонежский. Детство

- Сергий Радонежский. Чудо

- Сергий Радонежский. Ручной медведь

- Сергий Радонежский. Обитель

- Русь собралась

- Преподобный Сергий Радонежский. Кончина

Сергий Радонежский. Детство

По древнему преданию, имение родителей Сергия Радонежского, бояр Ростовских Кирилла и Марии, находилось в окрестностях Ростова Великого, по дороге в Ярославль. Родители, «бояре знатные», по-видимому, жили просто, были люди тихие, спокойные, с крепким и серьезным складом жизни.

Св.прп. Кирилл и Мария. Роспись Вознесенского храма на Гродке (Павлов-Посад) Родители Сергия Радонежского

Кирилл и Мария. Роспись Вознесенского храма на Гродке (Павлов-Посад) Родители Сергия Радонежского

Хотя Кирилл не раз сопровождал в Орду князей Ростовских, как доверенное, близкое лицо, однако сам жил небогато. Ни о какой роскоши, распущенности позднейшего помещика и говорить нельзя. Скорей напротив, можно думать, что домашний быт ближе к крестьянскому: мальчиком Сергия (а тогда — Варфоломея) посылали за лошадьми в поле. Значит, он умел и спутать их, и обротать. И подведя к какому-нибудь пню, ухватив за челку, вспрыгнуть, с торжеством рысцою гнать домой. Быть может, он гонял их и в ночное. И, конечно, не был барчуком.

Родителей можно представить себе людьми почтенными и справедливыми, религиозными в высокой степени. Помогали бедным и охотно принимали странников.

3 мая у Марии родился сын. Священник дал ему имя Варфоломея, по дню празднования этого святого. Особенный оттенок, отличающий его, лежит на ребенке с самого раннего детства.

Семи лет Варфоломея отдали учиться грамоте, в церковную школу, вместе с братом Стефаном. Стефан учился хорошо. Варфоломею же наука не давалась. Как и позже Сергий, маленький Варфоломей очень упорен и старается, но нет успеха. Он огорчен. Учитель иногда его наказывает. Товарищи смеются и родители усовещивают. Варфоломей плачет одиноко, но вперед не двигается.

Стефан учился хорошо. Варфоломею же наука не давалась. Как и позже Сергий, маленький Варфоломей очень упорен и старается, но нет успеха. Он огорчен. Учитель иногда его наказывает. Товарищи смеются и родители усовещивают. Варфоломей плачет одиноко, но вперед не двигается.

И вот, деревенская картинка, так близкая и так понятная через шестьсот лет! Забрели куда-то жеребята и пропали. Отец послал Варфоломея их разыскивать, наверно, мальчик уж не раз бродил так, по полям, в лесу, быть может, у прибрежья озера ростовского и кликал их, похлопывал бичом, волочил недоуздки. При всей любви Варфоломея к одиночеству, природе и при всей его мечтательности он, конечно, добросовестнейше исполнял всякое дело — этою чертой отмечена вся его жизнь.

Сергий Радонежский. Чудо

Теперь он — очень удрученный неудачами — нашел не то, чего искал. Под дубом встретил «старца черноризца, саном пресвитера». Очевидно, старец его понял.

— Что тебе надо, мальчик?

Варфоломей сквозь слезы рассказал об огорчениях своих и просил молиться, чтобы Бог помог ему одолеть грамоту.

Видение отроку Варфоломею. Нестеров М.В.

И под тем же дубом стал старец на молитву. Рядом с ним Варфоломей — через плечо недоуздки. Окончив, незнакомец вынул из-за пазухи ковчежец, взял частицу просфоры, благословил ею Варфоломея и велел съесть.

— Это дается тебе в знак благодати и для разумения Священного Писания. Отныне овладеешь грамотою лучше братьев и товарищей.

О чем они беседовали дальше, мы не знаем. Но Варфоломей пригласил старца домой. Родители приняли его хорошо, как и обычно странников. Старец позвал мальчика в моленную и велел читать псалмы. Ребенок отговаривался неумением. Но посетитель сам дал книгу, повторивши приказание.

Тогда Варфоломей начал читать, и все были поражены, как он читает хорошо.

А гостя накормили, за обедом рассказали и о знамениях над сыном. Старец снова подтвердил, что теперь Варфоломей хорошо станет понимать Св. Писание и одолеет чтение.

[После смерти родителей Варфоломей сам отправился в Хотьково-Покровский монастырь, где уже иночествовал его овдовевший брат Стефан. Стремясь к «строжайшему монашеству», к пустынножитию, он оставался здесь недолго и, убедив Стефана, вместе с ним основал пустынь на берегу реки Кончуры, на холме Маковец посреди глухого Радонежского бора, где и построил (около 1335 года) небольшую деревянную церковь во имя Святой Троицы, на месте которой стоит теперь соборный храм также во имя Святой Троицы.

Стремясь к «строжайшему монашеству», к пустынножитию, он оставался здесь недолго и, убедив Стефана, вместе с ним основал пустынь на берегу реки Кончуры, на холме Маковец посреди глухого Радонежского бора, где и построил (около 1335 года) небольшую деревянную церковь во имя Святой Троицы, на месте которой стоит теперь соборный храм также во имя Святой Троицы.

Не выдержав слишком сурового и аскетичного образа жизни, Стефан вскоре уехал в московский Богоявленский монастырь, где позднее стал игуменом. Варфоломей, оставшись в полном одиночестве, призвал некоего игумена Митрофана и принял от него постриг под именем Сергия, так как в тот день праздновалась память мучеников: Сергия и Вакха. Ему было 23 года.]

Преподобный Сергий Радонежский. Нестеров М.В.

Совершив обряд пострижения, Митрофан приобщил Сергия Радонежского св. Тайн. Сергий же семь дней не выходя провел в «церквице» своей, молился, ничего не «вкушал», кроме просфоры, которую давал Митрофан. А когда пришло время Митрофану уходить, просил его благословения на жизнь пустынную.

Игумен поддержал его и успокоил, сколько мог. И молодой монах один остался среди сумрачных своих лесов.

Возникали пред ним образы зверей и мерзких гадов. Бросались на него со свистом, скрежетом зубов. Однажды ночью, по рассказу преподобного, когда в «церквице» своей он «пел утреню», чрез стену вдруг вошел сам сатана, с ним целый «полк бесовский». Они гнали его прочь, грозили, наступали. Он молился. («Да воскреснет Бог, и да расточатся врази Его…») Бесы исчезли.

Выдержит ли в грозном лесу, в убогой келии? Страшны, наверно, были осени и зимние метели на его Маковице! Ведь Стефан не выдержал же. Но не таков Сергий. Он упорен, терпелив, и он «боголюбив».

Так прожил он, в полном одиночестве, некоторое время.

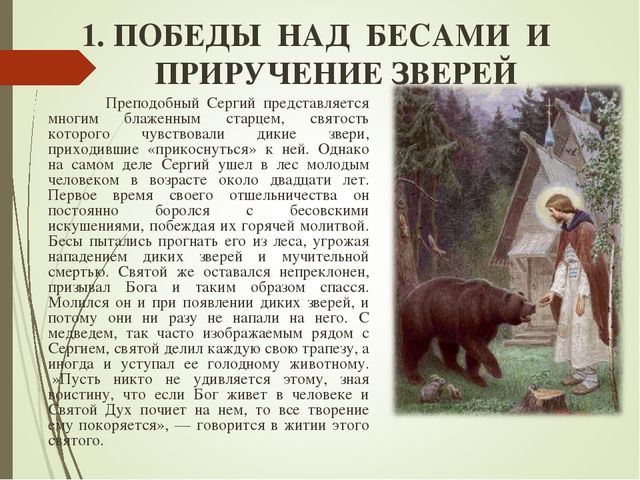

Сергий Радонежский. Ручной медведь

Сергий увидел раз у келий огромного медведя, слабого от голода. И пожалел. Принес из келии краюшку хлеба, подал — с детских ведь лет был, как родители, «странноприимен». Мохнатый странник мирно съел. Потом стал навещать его. Сергий подавал всегда. И медведь сделался ручным.

Сергий подавал всегда. И медведь сделался ручным.

Юность преподобного Сергия (Сергий Радонежский). Нестеров М.В.

Но сколь ни одинок был преподобный в это время, слухи о его пустынничестве шли. И вот стали являться люди, прося взять к себе, спасаться вместе. Сергий отговаривал. Указывал на трудность жизни, на лишения, с ней связанные. Жив еще был для него пример Стефана. Все-таки — уступил. И принял нескольких…

Читайте также — Преподобный Сергий Радонежский: загадки и секреты жития

Построили двенадцать келий. Обнесли тыном для защиты от зверей. Келии стояли под огромными соснами, елями. Торчали пни только что срубленных деревьев. Между ними разводила братия свой скромный огород. Жили тихо и сурово.

Сергий Радонежский подавал во всем пример. Сам рубил келии, таскал бревна, носил воду в двух водоносах в гору, молол ручными жерновами, пек хлебы, варил пищу, кроил и шил одежду. И наверно, плотничал теперь уже отлично. Летом и зимой ходил в той же одежде, ни мороз его не брал, ни зной. Телесно, несмотря на скудную пищу, был очень крепок, «имел силу противу двух человек».

Телесно, несмотря на скудную пищу, был очень крепок, «имел силу противу двух человек».

Был первым и на службах.

Труды преподобного Сергия (Сергий Радонежский). Нестеров М.В.

Так шли годы. Община жила неоспоримо под началом Сергия. Монастырь рос, сложнел и должен был оформиться. Братия желала, чтобы Сергий стал игуменом. А он отказывался.

— Желание игуменства,— говорил,— есть начало и корень властолюбия.

Но братия настаивала. Несколько раз «приступали» к нему старцы, уговаривали, убеждали. Сергий сам ведь основал пустынь, сам построил церковь; кому же и быть игуменом, совершать литургию.

Настояния переходили чуть не в угрозы: братия заявляла, что, если не будет игумена, все разойдутся. Тогда Сергий, проводя обычное свое чувство меры, уступил, но тоже относительно.

— Желаю,— сказал, — лучше учиться, нежели учить; лучше повиноваться, нежели начальствовать; но боюсь суда Божия; не знаю, что угодно Богу; святая воля Господа да будет!

И он решил не прекословить — перенести дело на усмотрение церковной власти.

Митрополита Алексия в то время не было в Москве. Сергий с двумя старейшими из братии пешком отправился к его заместителю, епископу Афанасию, в Переславль-Залесский.

Сергий возвратился, с ясным поручением от Церкви — воспитывать, вести пустынную свою семью. Он этим занялся. Но собственную жизнь, в игуменстве, не изменил нисколько: сам свечи скатывал, варил кутью, готовил просфоры, размалывал для них пшеницу.

В пятидесятых годах к нему пришел архимандрит Симон из Смоленской области, прослышав о его святой жизни. Симон — первый принес в монастырь и средства. Они позволили построить новую, более обширную церковь Св. Троицы.

С этих пор стало расти число послушников. Келии принялись ставить в некотором порядке. Деятельность Сергия ширилась. Сергий постригал не сразу. Наблюдал, изучал пристально душевное развитие прибывшего.

Несмотря на постройку новой церкви, на увеличение числа монахов, монастырь все строг и беден. Каждый существует собственными силами, нет общей трапезы, кладовых, амбаров. Было положено, что у себя в келии инок проводит время или за молитвой, или за размышлением о своих грехах, проверкой поведения, или за чтением св. книг, переписыванием их, иконописью — но никак не в разговорах.

Было положено, что у себя в келии инок проводит время или за молитвой, или за размышлением о своих грехах, проверкой поведения, или за чтением св. книг, переписыванием их, иконописью — но никак не в разговорах.

Трудолюбие мальчика и юноши Варфоломея оставалось неизменным и в игумене. По известному завету ап. Павла, он требовал от иноков труда и запрещал им выходить за подаянием.

Сергий Радонежский. Обитель

Сергиева обитель продолжала быть беднейшей. Часто не хватало и необходимого: вина для совершения литургии, воска для свечей, масла лампадного… Литургию иногда откладывали. Вместо свечей — лучины. Нередко не было ни горсти муки, ни хлеба, ни соли, не говоря уже о приправах — масле и т. п.

В один из приступов нужды в обители нашлись недовольные. Поголодали два дня — зароптали.

— Вот, — сказал преподобному инок от лица всех, — мы смотрели на тебя и слушались, а теперь приходится умирать с голоду, потому что ты запрещаешь нам выходить в мир просить милостыни. Потерпим еще сутки, а завтра все уйдем отсюда и больше не возвратимся: мы не в силах выносить такую скудость, столь гнилые хлебы.

Потерпим еще сутки, а завтра все уйдем отсюда и больше не возвратимся: мы не в силах выносить такую скудость, столь гнилые хлебы.

Сергий обратился к братии с увещанием. Но не успел он его кончить, как послышался стук в монастырские ворота; привратник увидел в окошечко, что привезли много хлеба. Он сам был очень голоден, но все же побежал к Сергию.

Читайте также — Преподобный Сергий Радонежский: история почитания

— Отче, привезли много хлебов, благослови принять. Вот, по твоим святым молитвам, они у ворот.

Сергий благословил, и в монастырские ворота въехало несколько повозок, нагруженных испеченным хлебом, рыбою и разной снедью. Сергий порадовался, сказал:

— Ну вот, вы алчущие, накормите кормильцев наших, позовите их разделить с нами общую трапезу.

Приказал ударить в било, всем идти в церковь, отслужить благодарственный молебен. И лишь после молебна благословил сесть за трапезу. Хлебы оказались теплы, мягки, точно только что из печки.

Троице-Сергиева лавра (Сергий Радонежский). Лисснер Э.

Монастырь не нуждался уже теперь, как прежде. А Сергий был все так же прост — беден, нищ и равнодушен к благам, как остался и до самой смерти. Ни власть, ни разные «отличия» его вообще не занимали. Негромкий голос, тихие движения, лицо покойное, святого плотника великорусского. В нем наши ржи и васильки, березы и зеркальность вод, ласточки и кресты и не сравнимое ни с чем благоухание России. Все — возведенное к предельной легкости, чистоте.

Многие приходили издали, чтобы только взглянуть на преподобного. Это время, когда «старичка» слышно на всю Россию, когда сближается он с митр. Алексием, улаживает распри, совершает грандиозную миссию по распространению монастырей.

Преподобный хотел более строгого порядка, приближавшего к первохристианской общине. Все равны и все бедны одинаково. Ни у кого ничего нет. Монастырь живет общиною.

Деятельность Сергия нововведение расширяло и усложняло. Нужно было строить новые здания — трапезную, хлебопекарню, кладовые, амбары, вести хозяйство и т. п. Прежде руководство его было только духовным — иноки шли к нему как духовнику, на исповедь, за поддержкой и наставлением.

п. Прежде руководство его было только духовным — иноки шли к нему как духовнику, на исповедь, за поддержкой и наставлением.

Все способные к труду должны были трудиться. Частная собственность строго воспрещена.

Чтобы управлять усложнившейся общиной, Сергий избрал себе помощников и распределил между ними обязанности. Первым лицом после игумена считался келарь. Эта должность впервые учреждена в русских монастырях пр. Феодосием Печерским. Келарь заведовал казной, благочинием и хозяйством — не только внутри монастыря. Когда появились вотчины, он ведал и их жизнью. Правил и судебные дела.

Уже при Сергии, по-видимому, было собственное хлебопашество — вокруг монастыря являются пахотные поля, частью обрабатываются они монахами, частью наемными крестьянами, частью — желающими поработать на монастырь. Так что у келаря забот немало.

Преподобный Савва Сторожевский

Одним из первых келарей Лавры был преп. Никон, позже игумен.

В духовники назначали опытнейшего в духовной жизни. Он — исповедник братии. Савва Сторожевский, основатель монастыря под Звенигородом, был из первых духовников. Позже эту должность получил Епифаний, биограф Сергия.

Он — исповедник братии. Савва Сторожевский, основатель монастыря под Звенигородом, был из первых духовников. Позже эту должность получил Епифаний, биограф Сергия.

За порядком в церкви наблюдал экклезиарх. Меньшие должности: параэкклезиарх — содержал в чистоте церковь, канонарх — вел «клиросное послушание» и хранил богослужебные книги.

Так жили и трудились в монастыре Сергия, теперь уже прославленном, с проложенными к нему дорогами, где можно было и остановиться, и пробыть некоторое время — простым ли людям, или князю.

Митрополиты Московские Петр и Алексий. Изображение на иконе

Два митрополита, оба замечательные, наполняют век: Петр и Алексий. Игумен ратский Петр, волынец родом, первый митрополит русский, основавшийся на севере — сначала во Владимире, потом в Москве. Петр первый благословил Москву. За нее, в сущности, положил всю жизнь. Это он ездит в Орду, добывает от Узбека охранительную грамоту для духовенства, непрерывно помогает князю.

Митрополит Алексий — из сановного, старинного боярства города Чернигова. Отцы его и деды разделяли с князем труд по управлению и обороне государства. На иконах их изображают рядом: Петр, Алексий, в белых клобуках, потемневшие от времени лица, узкие и длинные, седые бороды… Два неустанных созидателя и труженика, два «заступника» и «покровителя» Москвы.

Отцы его и деды разделяли с князем труд по управлению и обороне государства. На иконах их изображают рядом: Петр, Алексий, в белых клобуках, потемневшие от времени лица, узкие и длинные, седые бороды… Два неустанных созидателя и труженика, два «заступника» и «покровителя» Москвы.

Пр. Сергий при Петре был еще мальчиком, с Алексием он прожил много лет в согласии и дружбе. Но св. Сергий был пустынник и «молитвенник», любитель леса, тишины – его жизненный путь иной. Ему ли, с детства — отошедшему от злобы мира сего, жить при дворе, в Москве, властвовать, иногда вести интриги, назначать, смещать, грозить! Митрополит Алексий часто приезжает в его Лавру — может быть, и отдохнуть с тихим человеком — от борьбы, волнений и политики.

Преподобный Сергий вышел в жизнь, когда татарщина уже надламывалась. Времена Батыя, разорения Владимира, Киева, битва при Сити — все далеко. Идут два процесса, разлагается Орда, крепнет молодое русское государство. Орда дробится, Русь объединяется. В Орде несколько соперников, борющихся за власть. Они друг друга режут, отлагаются, уходят, ослабляя силу целого. В России, наоборот,— восхождение.

Они друг друга режут, отлагаются, уходят, ослабляя силу целого. В России, наоборот,— восхождение.

В Орде между тем выдвинулся Мамай, стал ханом. Собрал всю волжскую Орду, нанял хивинцев, ясов и буртасов, сговорился с генуэзцами, литовским князем Ягелло — летом заложил свой стан в устье реки Воронежа. Поджидал Ягелло.

Время для Димитрия опасное.

До сих пор Сергий был тихим отшельником, плотником, скромным игуменом и воспитателем, святым. Теперь стоял пред трудным делом: благословения на кровь. Благословил бы на войну, даже национальную, Христос?

Преподобный Сергий Радонежский благословляет Д. Донского. Кившенко А.Д.

Русь собралась

18 августа Димитрий с князем Серпуховским Владимиром, князьями других областей и воеводами приехал в Лавру. Вероятно, это было и торжественно, и глубоко серьезно: Русь вправду собралась. Москва, Владимир, Суздаль, Серпухов, Ростов, Нижний Новгород, Белозерск, Муром, Псков с Андреем Ольгердовичем — впервые двинуты такие силы. Тронулись не зря. Все это понимали.

Тронулись не зря. Все это понимали.

Начался молебен. Во время службы прибывали вестники — война и в Лавру шла,— докладывали о движении врага, предупреждали торопиться. Сергий упросил Димитрия остаться к трапезе. Здесь он сказал ему:

— Еще не пришло время тебе самому носить венец победы с вечным сном; но многим, без числа, сотрудникам твоим плетутся венки мученические.

После трапезы преподобный благословил князя и всю свиту, окропил св. водой.

— Иди, не бойся. Бог тебе поможет.

И, наклонившись, на ухо ему шепнул: «Ты победишь».

Есть величавое, с трагическим оттенком — в том, что помощниками князю Сергий дал двух монахов-схимников: Пересвета и Ослябю. Воинами были они в миру и на татар пошли без шлемов, панцирей — в образе схимы, с белыми крестами на монашеской одежде. Очевидно, это придавало войску Димитрия священно-крестоносный облик.

20-го Димитрий был уже в Коломне. 26—27-го русские перешли Оку, рязанскою землею наступали к Дону. 6-го сентября его достигли. И заколебались. Ждать ли татар, переправляться ли?

И заколебались. Ждать ли татар, переправляться ли?

Старшие, опытные воеводы предлагали: здесь повременить. Мамай силен, с ним и Литва, и князь Олег Рязанский. Димитрий, вопреки советам, перешел через Дон. Назад путь был отрезан, значит, все вперед, победа или смерть.

Сергий в эти дни тоже был в подъеме высочайшем. И вовремя послал вдогонку князю грамоту: «Иди, господин, иди вперед, Бог и Св. Троица помогут!»

8-е сентября 1380 года!

По преданию, на зов татарского богатыря выскакал Пересвет, давно готовый к смерти, и, схватившись с Челубеем, поразив его, сам пал. Началась общая битва, на гигантском по тем временам фронте в десять верст. Сергий правильно сказал: «Многим плетутся венки мученические». Их было сплетено немало.

Преподобный же в эти часы молился с братией у себя в церкви. Он говорил о ходе боя. Называл павших и читал заупокойные молитвы. А в конце сказал: «Мы победили».

Преподобный Сергий Радонежский. Кончина

Преп. Сергий Радонежский скончался 25 сентября 1392 г.

Сергий Радонежский пришел на свою Маковицу скромным и безвестным юношей Варфоломеем, а ушел прославленнейшим старцем. До преподобного на Маковице был лес, вблизи — источник, да медведи жили в дебрях по соседству. А когда он умер, место резко выделялось из лесов и из России. На Маковице стоял монастырь — Троице-Сергиева лавра, одна из четырех лавр нашей родины. Вокруг расчистились леса, поля явились, ржи, овсы, деревни. Еще при Сергии глухой пригорок в лесах Радонежа стал светло-притягательным для тысяч. Сергий Радонежский основал не только свой монастырь и не из него одного действовал. Бесчисленны обители, возникшие по его благословению, основанные его учениками — и проникнутые духом его.

Троице-Сергиева лавра. photosight.ru

Итак, юноша Варфоломей, удалившись в леса на «Маковицу», оказался создателем монастыря, затем монастырей, затем вообще монашества в огромнейшей стране.

Не оставив по себе писаний, Сергий будто бы ничему не учит. Но он учит именно всем обликом своим: одним он утешение и освежение, другим — немой укор. Безмолвно Сергий учит самому простому: правде, прямоте, мужественности, труду, благоговению и вере.

Безмолвно Сергий учит самому простому: правде, прямоте, мужественности, труду, благоговению и вере.

Читайте также:

- Преподобный Сергий Радонежский: 10 фактов из жизни (Инфографика)

- Здесь хозяин — Преподобный

- Великий печальник земли русской Преподобный Сергий Радонежский

Поскольку вы здесь…

У нас есть небольшая просьба. Эту историю удалось рассказать благодаря поддержке читателей. Даже самое небольшое ежемесячное пожертвование помогает работать редакции и создавать важные материалы для людей.

Сейчас ваша помощь нужна как никогда.

Преставление преподобного Сергия Чудотворца, игумена Радонежского

Тропарь и кондак

Преподобный Сергий Радонежский родился в селе Варница, близ Ростова, 3 мая 1314 года. Его родителями были благочестивые и знатные вельможи Кирилл и Мария (память 28 сентября). Господь избрал его еще во чреве матери. В Житии преподобного Сергия сообщается, что еще до рождения сына святая Мария и молящиеся слышали троекратный вопль Младенца на Божественной литургии: перед чтением Святого Евангелия, во время херувимской песни, и когда священник произнес: «Святое для святых».

Его родителями были благочестивые и знатные вельможи Кирилл и Мария (память 28 сентября). Господь избрал его еще во чреве матери. В Житии преподобного Сергия сообщается, что еще до рождения сына святая Мария и молящиеся слышали троекратный вопль Младенца на Божественной литургии: перед чтением Святого Евангелия, во время херувимской песни, и когда священник произнес: «Святое для святых».

Бог дал Кириллу и Марии сына, которого они назвали Варфоломеем. С самых первых дней жизни младенец поражал всех своим голоданием. По средам и пятницам он не принимал молока от матери, а в другие дни, если Мария употребляла в пищу масло, младенец отказывался и от молока матери. Заметив это, Мария вообще воздержалась от пищи с маслом.

В возрасте семи лет Варфоломея отправили учиться вместе с двумя его братьями: старшим братом Стефаном и младшим братом Петром. Его братья учились успешно, а Варфоломей отставал в учебе, хотя учитель уделял ему много особого внимания. Родители ругали ребенка, учитель отчитывал его, а одноклассники высмеивали его непонимание.

Однажды отец послал Варфоломея за лошадьми в поле. По пути он встретил ангела, посланного Богом в образе монаха. Старец стоял в молитве под дубом в поле. Варфоломей подошел к нему и, поклонившись, подождал, пока старец окончит молитву. Монах благословил его, поцеловал и спросил, что ему нужно.

Варфоломей ответил: «Всей душой хочу научиться читать и писать. Святый отче, моли Бога за меня, чтобы Он помог мне стать грамотным». Преподобный исполнил просьбу Варфоломея, вознеся свою молитву к Богу. Благословляя ребенка, он сказал ему: «Отныне, дитя мое, Бог дает тебе понять чтение и письмо, и в этом ты превзойдешь своих братьев и сверстников» (См. известную картину М. Нестерова «Видение Варфоломея»).

Тогда старец взял сосуд и дал Варфоломею кусочек просфоры. «Возьми, дитя, и ешь», — сказал он. «Это дается вам в знак благодати Божией и для понимания Священного Писания». Старец хотел уйти, но Варфоломей попросил его зайти в гости к родителям.

Старец ответил, что подобает сначала вкушать духовную пищу, и велел сыну читать Псалтирь. Варфоломей начал читать, и его родители были поражены той переменой, которая произошла с их сыном. На прощание старец пророчески сказал о преподобном Сергии: «Твой сын будет велик пред Богом и людьми. Он станет избранным жилищем Святого Духа».

После этого святое дитя без труда читало и понимало содержание книг. Он с особым усердием погрузился в молитву, не пропуская ни одной церковной службы. Уже в детстве он наложил на себя строгий пост. По средам и пятницам он ничего не ел, а в остальные дни питался хлебом и водой.

Около 1328 года родители преподобного Сергия переселились из Ростова в Радонеж. Когда их старшие сыновья поженились, Кирилл и Мария незадолго до смерти приняли схиму в Хотьковом монастыре Покрова Пресвятой Богородицы, недалеко от Радонежа.

Позже старший брат Стефан овдовел и стал монахом в этом монастыре. Похоронив родителей, Варфоломей и его брат Стефан удалились в лес (12 верст от Радонежа) жить в глуши. Сначала сделали кельи, а потом малый храм, и по благословению митрополита Феогноста он был освящен во имя Пресвятой Троицы. Но вскоре, не выдержав трудностей жизни в пустыне, Стефан оставил брата и ушел в Московский Богоявленский монастырь, где сблизился со святителем Алексием, впоследствии митрополитом Московским. (12 февраля).

Похоронив родителей, Варфоломей и его брат Стефан удалились в лес (12 верст от Радонежа) жить в глуши. Сначала сделали кельи, а потом малый храм, и по благословению митрополита Феогноста он был освящен во имя Пресвятой Троицы. Но вскоре, не выдержав трудностей жизни в пустыне, Стефан оставил брата и ушел в Московский Богоявленский монастырь, где сблизился со святителем Алексием, впоследствии митрополитом Московским. (12 февраля).

7 октября 1337 года Варфоломей был пострижен игуменом Митрофаном, приняв имя святого мученика Сергия (память 7 октября), и начал строить новую обитель во славу Живоначальной Троицы. Претерпевая искушения и бесовские явления, преподобный Сергий преуспевал в силе. Постепенно он стал известен другим монахам, ищущим его руководства. Преподобный Сергий принял все с любовью, и вскоре в небольшом монастыре собралась братия из двенадцати монахов.

Их опытный духовный наставник отличался необычайной любовью к работе. Своими руками построил несколько келий, носил воду, рубил дрова, пек хлеб, шил одежду, готовил пищу для братии и смиренно брался за другие дела. Тяжелый труд преподобный Сергий сочетал с молитвой, бдением и постом.

Тяжелый труд преподобный Сергий сочетал с молитвой, бдением и постом.

Братия была поражена, что при таких тяжелых нагрузках здоровье их проводника не ухудшилось, а наоборот, стало еще крепче. Не без труда умоляли преподобного Сергия принять должность игумена обители.

В 1354 году епископ Волынский Афанасий рукоположил святителя во иеромонаха и возвел в сан игумена. Как и прежде, в обители строго исполнялись монашеские послушания. С расширением монастыря росли и его потребности. Часто иноки имели только скудную пищу, но по молитвам преподобного Сергия неизвестные доставляли необходимое.

Сообщения о подвигах преподобного Сергия стали известны еще в Константинополе, и Патриарх Филофей прислал преподобному крест, «параман» (монашеская одежда, четырехугольная ткань, привязанная шнурками к груди и надеваемая под другими одеждами, и украшенный символами Страстей Господних) и схиму в благословение на новые дела, и грамоту благословения, в которой Патриарх советовал избранникам Божиим устроить общежительный монастырь. Преподобный отправился с патриаршей грамотой к святителю Алексию и получил от него совет ввести строгий образ общежития. Иноки стали роптать на строгость монастырского устава, и преподобный Сергий принужден был покинуть обитель. На реке Киржач он основал монастырь в честь Благовещения Пресвятой Богородицы. Дела в бывшем монастыре быстро пришли в замешательство, и оставшиеся иноки обратились к преподобному Алексию с просьбой вернуть святого.

Преподобный отправился с патриаршей грамотой к святителю Алексию и получил от него совет ввести строгий образ общежития. Иноки стали роптать на строгость монастырского устава, и преподобный Сергий принужден был покинуть обитель. На реке Киржач он основал монастырь в честь Благовещения Пресвятой Богородицы. Дела в бывшем монастыре быстро пришли в замешательство, и оставшиеся иноки обратились к преподобному Алексию с просьбой вернуть святого.

Преподобный Сергий беспрекословно повиновался святителю и оставил вместо себя в Киржачском монастыре своего ученика святителя Романа.

Еще при жизни преподобный Сергий удостоился дара чудотворения. Он вырастил мальчика в тот момент, когда отчаявшийся отец разочаровался в своем единственном сыне как в потерянном. Слухи о чудесах, творимых преподобным Сергием, стали быстро распространяться, и к нему стали приходить больные, как из окрестных селений, так и из отдаленных мест. И никто не уходил от преподобного Сергия, не получив исцеления немощей и назидательного совета.

Однажды святитель Стефан, епископ Пермский (память 27 апреля), глубоко почитавший преподобного Сергия, находился в пути из своей епархии в Москву. Дорога проходила в восьми верстах от Сергиева монастыря. Намереваясь на обратном пути посетить обитель, святитель остановился и, прочитав молитву, поклонился преподобному Сергию со словами: «Мир тебе, брат духовный». В это время преподобный Сергий сидел на трапезе за трапезой с братией. В ответ на благословение святителя преподобный Сергий встал, прочел молитву и возвратил святому Стефану ответное благословение. Некоторые из учеников, изумленные необыкновенным поступком преподобного Сергия, поспешили к указанному месту и убедились в истинности видения.

Постепенно монахи стали свидетелями и других подобных действий. Однажды за Литургией со святителем служил Ангел Господень, но преподобный Сергий по смирению своему запретил кому-либо рассказывать об этом до самой смерти.

Преподобный Сергий был связан со святителем Алексием тесными узами духовной дружбы и братской любви. Святитель Алексий на склоне лет призвал к себе преподобного Сергия и умолял его принять сан русского митрополита, но преподобный Сергий смиренно отказался от предстоятельства.

Земля Русская в это время страдала от монголо-татарского ига. Собрав войско, великий князь Димитрий Иоаннович Донской отправился в монастырь преподобного Сергия просить благословения в предстоящей борьбе. Преподобный Сергий благословил двух иноков своего монастыря на помощь великому князю: схимонаха Андрея [Ослябу] и схимонаха Александра [Пересвета], и предсказал победу князю Димитрию. Сбылось пророчество преподобного Сергия: 8 сентября 1380 года, в праздник Рождества Пресвятой Богородицы, русские воины одержали полную победу над татарскими полчищами на Куликовом поле и положили начало освобождения Русской земли от монгольского ига. Во время сражения преподобный Сергий с братией стояли в молитве и просили Бога даровать победу русским войскам.

За свой ангельский образ жизни преподобный Сергий получил от Бога небесное видение. Однажды ночью авва Сергий читал правило под иконой Пресвятой Богородицы. Окончив чтение канона Богородице, он присел отдохнуть, но вдруг сказал своему ученику, святому Михею (память 6 мая), что ожидает их дивное посещение. Через мгновение явилась Богородица в сопровождении святых апостолов Петра и Иоанна Богослова. От необыкновенно яркого света преподобный Сергий пал ниц, но Пресвятая Богородица коснулась к нему Своих рук и, благословляя его, пообещала всегда быть Покровительницей его святой обители.

Достигнув старости и предвидя за шесть месяцев свою кончину, преподобный Сергий созвал к себе братию и назначил игуменом своего ученика преподобного Никона (память 17 ноября), опытного в духовной жизни и послушании. В тихом уединении преподобный Сергий почил ко Господу 25 сентября 1392 года. Накануне великий угодник Божий в последний раз созвал братию, чтобы дать им последнее наставление: «Братия, внимайте себе. Имейте прежде страх Божий, чистоту души и нелицемерную любовь…»

Имейте прежде страх Божий, чистоту души и нелицемерную любовь…»

Пресвятой Богородице Сергию

- Описание

Выставки

Иконы и пасхальные яйца Императорской России , Калифорнийский колледж Святой Марии, Морага, 18 марта – 30 апреля 1995

Русское искусство девятнадцатого века: иконы и пасхальные яйца. Постмодернистская перспектива , Художественный музей Патрика и Беатрис Хаггерти, Университет Маркетт, Милуоки, 16 апреля — 28 июля 1996 г.

Библиография

А. Ружников, А. Харлоу, Иконы и пасхальные яйца o f Императорская Россия , Калифорнийский колледж Святой Марии, Морага, 1995, вып. 3, проиллюстрировано в цвете с. 8

С.Л. Картер, Русское искусство XIX века: иконы и пасхальные яйца. Постмодернистская перспектива , Милуоки, 1996, вып. 4, с. 54, проиллюстрировано с. 24

Традиционно написанная икона XVII века, заключенная в посеребренный латунный оклад XIX века. Композиция изображает явление Божией Матери преподобному Сергию Радонежскому. Богородицу сопровождают два апостола, святой Петр и святой Иоанн. Богородица протягивает руку преподобному Сергию, чей ученик и преемник преподобный Никон стоит рядом с ним в охристом одеянии, повторяя позу Сергия, чтобы подчеркнуть их общность. На заднем плане, окрашенном в поразительно яркие цвета, — Свято-Троицкий монастырь; вверху в круглом заповеднике – Ветхозаветная Троица, престольная икона монастыря.

Композиция изображает явление Божией Матери преподобному Сергию Радонежскому. Богородицу сопровождают два апостола, святой Петр и святой Иоанн. Богородица протягивает руку преподобному Сергию, чей ученик и преемник преподобный Никон стоит рядом с ним в охристом одеянии, повторяя позу Сергия, чтобы подчеркнуть их общность. На заднем плане, окрашенном в поразительно яркие цвета, — Свято-Троицкий монастырь; вверху в круглом заповеднике – Ветхозаветная Троица, престольная икона монастыря.

Преподобный Сергий Радонежский — средневековый духовный лидер, известный своими монашескими реформами. Говорят, что в детстве он не умел читать, пока его не посетил духовный старец (в некоторых источниках ангел), который накормил его святым хлебом. Вместе со своим братом он построил монастырь в честь Святой Троицы в глухом лесу на Маковецком холме, где жил монахом. Он был ведущей фигурой монашеского возрождения, происходившего во время татарской оккупации. Его ученики распространили учение Сергия по всей России и основали многочисленные монастыри по его аскетически принципам, основанным на труде, смирении и мистическом созерцании. Преподобный Сергий был одним из первых зачинщиков сопротивления татарскому владычеству; он был близким советником митрополита Московского Алексия и московского князя Дмитрия Донского, победителя над татарами на Куликовом поле в 1380 г. Умер в 139 г.2 и был канонизирован в 1452 г.; его мощи были помещены в его основание, Троицкий собор Лавры.

Преподобный Сергий был одним из первых зачинщиков сопротивления татарскому владычеству; он был близким советником митрополита Московского Алексия и московского князя Дмитрия Донского, победителя над татарами на Куликовом поле в 1380 г. Умер в 139 г.2 и был канонизирован в 1452 г.; его мощи были помещены в его основание, Троицкий собор Лавры.

Преемником Сергия на посту игумена Свято-Троицкого монастыря был Никон Радонежский, пришедший к Сергию в очень юном возрасте и получивший образование у одного из его учеников, преподобного Афанасия. Он тесно сотрудничал с Сергием и был назначен его преемником незадолго до смерти Сергия. Никон дважды перестраивал монастырь после его разрушения татарами в 1392 и 1408 годах и оставался настоятелем до своей смерти в 1426 году. Он поручил известным иконописцам Андрею Рублеву и Даниилу Черному расписать интерьер нового собора.

Явление Марии с Петром и Иоанном Сергию и Никону в монастыре празднуется 24 августа. Однажды поздно ночью монахи читали акафист Богородице, когда Сергий возвестил, что ожидает дивного посещения. Как только он произнес эти слова, глас возвестил: «Приближается Пречистая!» Иноки выбежали из своих келлий и увидели Марию, которая обещала благословить и защитить обитель, уверяя Сергия, что его молитвы о обители и его ученики были услышаны, и что это будет процветать после его смерти. Монастырь станет одним из самых важных в России.

Как только он произнес эти слова, глас возвестил: «Приближается Пречистая!» Иноки выбежали из своих келлий и увидели Марию, которая обещала благословить и защитить обитель, уверяя Сергия, что его молитвы о обители и его ученики были услышаны, и что это будет процветать после его смерти. Монастырь станет одним из самых важных в России.

Вы ищете покупателя?

У нас есть активный и непрерывный процесс приобретения.

Свяжитесь с нами

Чтобы быть в курсе последних новостей и идей, пожалуйста, заполните форму ниже.

- Пожалуйста, заполните форму ниже, чтобы быть в курсе интересных новостей и идей.

- Имя

Первый Последние

- Адрес электронной почты

Мы работаем только по предварительной записи.