Распад СССР. Формирование ближнего зарубежья — Россия — «ближний круг» и «русский мир»

· Распад СССР. Формирование ближнего зарубежья.

· Особенности формирования государственности в постсоветских республиках.

· Разные судьбы «русского мира».

· Интеграционные и дезинтеграционные процессы на постсоветском пространстве.

· «Ближний круг» и остальной мир.

· От сверхдержавы СССР — к России.

1. Распад СССР. Формирование ближнего зарубежья

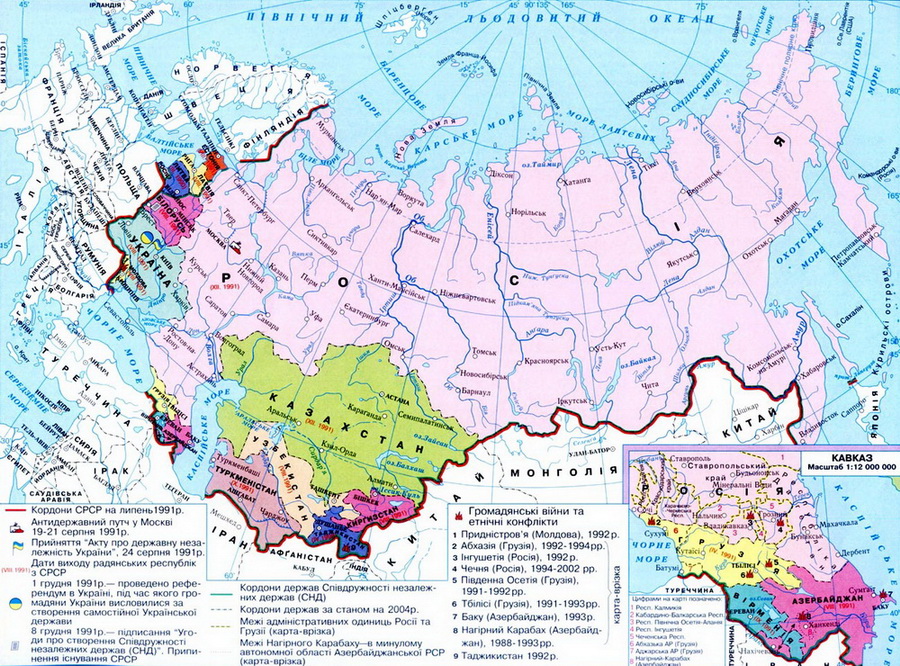

«Ближний круг», или ближнее зарубежье, России сформировался после распада Советского Союза. 8 декабря 1991 г. руководители России, Украины, Белоруссии (Б. Ельцин, Л. Кравчук, С. Шушкевич) на встрече в Беловежской Пуще (Республика Беларусь) констатировали, что Союз ССР как субъект международного права и геополитическая реальность фактически перестал существовать. Одновременно они подписали соглашение о создании Содружества Независимых Государств (СНГ). Постепенно (до конца 1991 г. ) к СНГ присоединились остальные бывшие союзные республики, кроме стран Прибалтики (Латвии, Литвы, Эстонии) и Грузии (вошла в СНГ только в 1993 г.).

) к СНГ присоединились остальные бывшие союзные республики, кроме стран Прибалтики (Латвии, Литвы, Эстонии) и Грузии (вошла в СНГ только в 1993 г.).

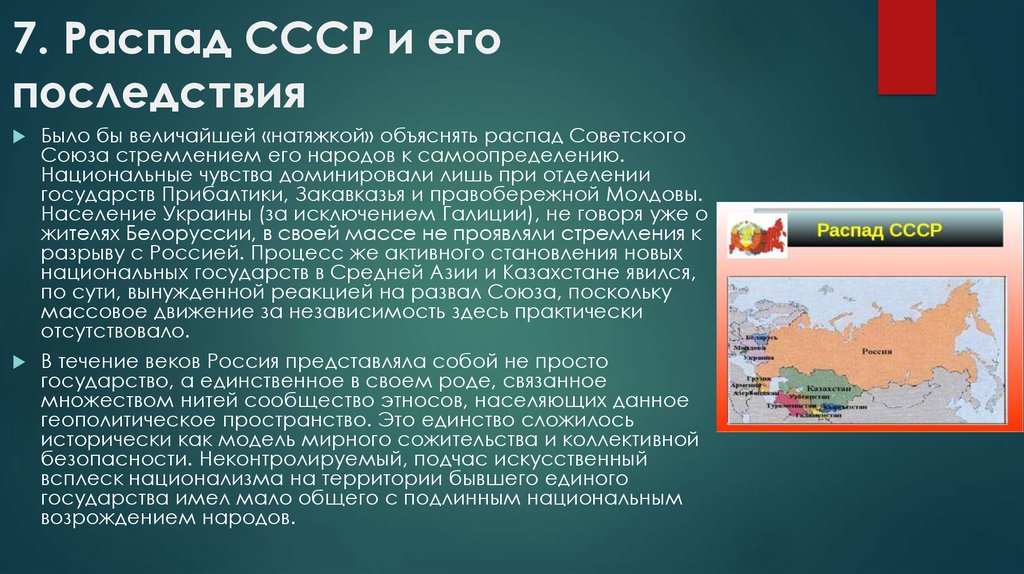

Распад СССР стал крупнейшей геополитической катастрофой, которая не только кардинальным образом изменила всю систему международных отношений, но и оказалась сильнейшей психологической травмой для миллионов людей, привыкших жить в огромном многонациональном государстве. Рвались семейные и дружеские связи, перед многими встала мучительная проблема принятия гражданства той страны, в которой они оказались силой обстоятельств.

О том, был ли развал Советского Союза исторически предопределен или все же в тот момент была упущена возможность сохранить страну в реформированном виде, еще долго будут спорить историки и политики.

Создание нового объединения бывших республик СССР — Содружества Независимых Государств — позволило сделать процесс распада СССР на независимые государства менее кризисным и болезненным, менее конфликтным.

Был произведен раздел Вооруженных сил СССР. Только за Россией был сохранен статус ядерной державы и место Постоянного члена Совета безопасности в Организации Объединенных Наций. Взамен Россия взяла на себя все долги и обязательства Советского Союза, которые выплатила к 2006 г.

Только за Россией был сохранен статус ядерной державы и место Постоянного члена Совета безопасности в Организации Объединенных Наций. Взамен Россия взяла на себя все долги и обязательства Советского Союза, которые выплатила к 2006 г.

В этот период были подписаны до сих пор действующие в отношениях с большинством стран СНГ соглашения по безвизовому перемещению граждан, по признанию дипломов и свидетельств об образовании, трудовом стаже, пенсиям и др. Благодаря этим механизмам Содружества удалось на продолжительный период облегчить гражданам вновь созданных независимых государств адаптацию к новой геополитической реальности.

Руководители государств СНГ, бывшие в СССР региональными (республиканскими) руководителями, получавшими указания из Москвы, став лидерами независимых держав, в начале 90-х гг. увлеклись установлением связей и контактов с остальным миром. Многим тогда казалось, что в обмен на дистанцирование от России они получат существенные политические и экономические выгоды. Кроме того, практически во всех новых независимых государствах широко культивировалась легенда о том, что якобы Российская Федерация существовала за счет других республик Советского Союза. А стоит от нее отделиться, как жизнь резко улучшится. Во многих странах Содружества Независимых Государств от этих иллюзий постепенно избавляются, но в некоторых они до сих пор продолжают оставаться существенным фактором, влияющим на внешнюю и внутреннюю политику.

Кроме того, практически во всех новых независимых государствах широко культивировалась легенда о том, что якобы Российская Федерация существовала за счет других республик Советского Союза. А стоит от нее отделиться, как жизнь резко улучшится. Во многих странах Содружества Независимых Государств от этих иллюзий постепенно избавляются, но в некоторых они до сих пор продолжают оставаться существенным фактором, влияющим на внешнюю и внутреннюю политику.

В итоге многие интеграционные идеи, которые были первоначально провозглашены в рамках СНГ (например, сохранение единых вооруженных сил, единого платежного средства — российского рубля и т. п.), так и остались нереализованными под напором естественного стремления политических элит новых государств к полной самостоятельности и независимости.

Россия в нынешних границах после распада Варшавского договора, а затем и Советского Союза оказалась в очень непростой геополитической ситуации. Для нее насущной необходимостью стало формирование на этих границах пояса дружественных государств.

РСМД :: Россия и страны СНГ: «взросление» отношений

Распад Советского Союза в 1991 г. стал окончанием почти 500-летнего периода в российской истории, когда содержанием, а долгое время и формой российской государственности была империя. Эта перемена состояний имела огромные последствия в том числе для внешней политики.

Распад Советского Союза в 1991 г. стал окончанием почти 500-летнего периода в российской истории, когда содержанием, а долгое время и формой российской государственности была империя. Эта перемена состояний имела огромные последствия в том числе для внешней политики.

Вопреки надеждам одних и страхам других, за распадом СССР, в отличие от крушения Российской империи в 1917 г., не последовал процесс имперской реставрации в новом обличье. Два десятилетия спустя все бывшие советские союзные республики не только сохранили свою государственность, но сумели вписаться в мировое сообщество.

Вписалась в мировое сообщество и современная Россия – Российская Федерация. Распад СССР не продолжился уже в пределах РФ. Хотя и не без труда, Россия в 1990-е – начале 2000-х гг. консолидировала свою государственную территорию. Военным, а затем политическим путем была решена проблема чеченского сепаратизма, дипломатическим путем улажены отношения с Татарстаном, правовым путем была обеспечена супрематия Конституции РФ на всей ее территории. Несмотря на частые утверждения об «искусственном характере» нынешних границ РФ, эти границы в основном совпадают с рубежами России 1650 г. – до присоединения Украины и петровских завоеваний. Эту же территорию Россия сохранила и в период предыдущего распада империи в 1917-1918 гг.

Распад СССР не продолжился уже в пределах РФ. Хотя и не без труда, Россия в 1990-е – начале 2000-х гг. консолидировала свою государственную территорию. Военным, а затем политическим путем была решена проблема чеченского сепаратизма, дипломатическим путем улажены отношения с Татарстаном, правовым путем была обеспечена супрематия Конституции РФ на всей ее территории. Несмотря на частые утверждения об «искусственном характере» нынешних границ РФ, эти границы в основном совпадают с рубежами России 1650 г. – до присоединения Украины и петровских завоеваний. Эту же территорию Россия сохранила и в период предыдущего распада империи в 1917-1918 гг.

Выход из имперского существования – всегда длительный и болезненный процесс. Необходимость выстраивать отношения с бывшими колониями или имперскими окраинами – сложный вызов для бывших метрополий. Применительно к Российской Федерации ряд факторов облегчают эту задачу, но ряд других делают ее более сложной.

К позитивным факторам относится прежде всего то, что распад СССР – по сравнению с распадом Французской, Португальской, даже Британской империй — носил в целом мирный и «малокровный» характер. Главная причина этого – в том, что сама Россия, точнее, ее элита, стала инициатором демонтажа империи. К этому вела логика борьбы общества против всевластия КПСС, ассоциировавшейся с «союзным Центром». Верховный Совет РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете 12 июня 1990 г. – раньше, чем какая-либо союзная республика, за исключением прибалтийских. Год спустя состоялись всенародные выборы Президента РСФСР.

Главная причина этого – в том, что сама Россия, точнее, ее элита, стала инициатором демонтажа империи. К этому вела логика борьбы общества против всевластия КПСС, ассоциировавшейся с «союзным Центром». Верховный Совет РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете 12 июня 1990 г. – раньше, чем какая-либо союзная республика, за исключением прибалтийских. Год спустя состоялись всенародные выборы Президента РСФСР.

К выходу из состава СССР подталкивали и претензии других союзных республик: Россия устала быть донором. Прагматический расчет указывал: основные ресурсы сосредоточены на территории России, основными адресатами союзных дотаций являются окраинные республики. Наконец, стремясь заручиться поддержкой других республик в противостоянии с союзным Центром, руководство РСФСР отказалось от неформального статуса «старшего брата» в советской «семье народов» и провозгласило курс на выстраивание отношений с другими республиками как равноправными государствамии. Так был реализован известный лозунг XIX века – «За вашу и нашу свободу!»

Распад СССР произошел мирно и добровольно. Представители республик, составивших в 1922 г. Советский Союз, договорились в Беловежской пуще о роспуске союза. Президент СССР вскоре после этого добровольно подал в отставку. Он передал символы верховной власти – ядерный чемоданчик и Кремлевскую резиденцию — президенту России. Особо следует выделить роль командования Вооруженных Сил СССР, согласившегося с роспуском Союза и разделом армии и флота.

Представители республик, составивших в 1922 г. Советский Союз, договорились в Беловежской пуще о роспуске союза. Президент СССР вскоре после этого добровольно подал в отставку. Он передал символы верховной власти – ядерный чемоданчик и Кремлевскую резиденцию — президенту России. Особо следует выделить роль командования Вооруженных Сил СССР, согласившегося с роспуском Союза и разделом армии и флота.

Российская Федерация с самого начала признала новые государства в границах, совпадавших с административными границами союзных республик – несмотря на то, что за пределами этих границ оказалось около 25 млн. этнических русских, в ряде случаев проживавших компактно на обширных территориях. Особенно тяжело стояли вопросы об Украине, Крыме, Севастополе, Черноморском флоте. Российское руководство воздержалось от претензий в отношении Украины, чтобы избежать конфликта с республикой, еще обладавшей частью советского ядерного арсенала.

В первое десятилетие становления новой России (1990-е гг. ) страна была сосредоточена на решении своих внутренних проблем, а во внешней политике – на выстраивании отношений с Западом. Российской Федерации было крайне важно сохранить правопреемство по отношению к СССР (и Российской империи), место в Совете Безопасности ООН, полный контроль над ядерным потенциалом СССР. Для того, чтобы занять на международной арене нишу бывшего СССР, Москва приняла на себя ответственность за долги Союза и взяла под контроль его активы и воинские формирования, расположенные за рубежом.

) страна была сосредоточена на решении своих внутренних проблем, а во внешней политике – на выстраивании отношений с Западом. Российской Федерации было крайне важно сохранить правопреемство по отношению к СССР (и Российской империи), место в Совете Безопасности ООН, полный контроль над ядерным потенциалом СССР. Для того, чтобы занять на международной арене нишу бывшего СССР, Москва приняла на себя ответственность за долги Союза и взяла под контроль его активы и воинские формирования, расположенные за рубежом.

Появившийся в момент распада СССР термин «ближнее зарубежье» обозначал не временный характер независимости новых государств, как подозревали на Западе, а отражал формирование отношения к ним как к подлинно суверенным государствам.

Государства, возникшие на месте бывшего СССР, оставались реально на периферии внешней политики РФ. Появившийся в момент распада СССР термин «ближнее зарубежье» обозначал не временный характер независимости новых государств, как подозревали на Западе, а отражал переход от отношения к бывшим республикам как к окраинам единой страны к отношению к ним как к подлинно суверенным государствам. Политическая и психологическая адаптация потребовала нескольких лет. Поворотным пунктом стал «большой договор» с Украиной (1997 г.), закрепивший нынешнюю российско-украинскую границу. Фактически этот договор стал окончательным признанием со стороны Москвы независимости Украины.

Политическая и психологическая адаптация потребовала нескольких лет. Поворотным пунктом стал «большой договор» с Украиной (1997 г.), закрепивший нынешнюю российско-украинскую границу. Фактически этот договор стал окончательным признанием со стороны Москвы независимости Украины.

Созданное в момент роспуска СССР Содружество независимых государств (СНГ) с самого начала стало не площадкой для реинтеграции новых государств вокруг бывшей метрополии, а, наоборот, инструментом совместного выхода из имперского состояния и фактором становления новых государств, укрепления их независимости. Согласившись на формат равноправного тесного общения без жестких обязательств, Россия фактически помогла новым государствам встать на ноги.

СНГ способствовал смягчению – в том числе в общественном сознании – шока от распада СССР. Между бывшими республиками сохранялась открытость границ. Вплоть до 1993 г. денежной единицей стран СНГ являлся российский рубль. Сохранялись значительные российские дотации на энергоносители и сырье, поставляемые новым независимым государствам. Россия использовала механизмы СНГ для тушения – силами российской армии и усилиями российской дипломатии — этнических конфликтов, вспыхнувших в Приднестровье, Абхазии, Южной Осетии, Карабахе, в Таджикистане. В то же время эффективность собственно структур СНГ, исполняемость решений организации оставались крайне низкими.

Россия использовала механизмы СНГ для тушения – силами российской армии и усилиями российской дипломатии — этнических конфликтов, вспыхнувших в Приднестровье, Абхазии, Южной Осетии, Карабахе, в Таджикистане. В то же время эффективность собственно структур СНГ, исполняемость решений организации оставались крайне низкими.

Во втором десятилетии (2000-е гг.) Россия стала проводить более прагматический курс в отношении соседей. Термин «ближнее зарубежье» выпал из оборота. Москва сосредоточилась в основном на содействии экспансии российского капитала, проецировании политического влияния, закреплении культурного присутствия на территории новых государств. На смену идеи империи пришла идея России — великой державы.

Знаковым событием в этом смысле стало прекращение в 2005 г. дотирования поставок российских энергоносителей в страны СНГ.

При внешнем сходстве между двумя этими понятиями существуют важные отличия. Если империя – как Российская, так и советская – заботилась не столько о процветании метрополии (ее как таковой в России не было, если не считать столицы – Петербург, а затем Москву), сколько о поддержке и развитии окраин и подконтрольных стран, то великая держава сосредоточена прежде всего на укреплении собственной мощи и влияния во внешнем мире.

Знаковым событием в этом смысле стало прекращение в 2005 г. дотирования поставок российских энергоносителей в страны СНГ. Политика «Газпрома», направленная на максимизацию прибыли, была полностью поддержана российским государством. Результатом стал демонтаж «имперских преференций» в экономических отношениях России с бывшими республиками. Украина, Белоруссия, Молдавия, Армения и Грузия – при всем различии политических отношений между каждой из этих стран и Россией – перестали быть «ближним зарубежьем» и стали для Москвы «просто» заграницей.

Несмотря на безусловное признание независимости бывших окраин и первостепенное внимание к экономическим вопросам, российское руководство стремилось исключить где-либо на пространстве СНГ преобладающее влияние третьих держав.

Уже с середины 1990-х гг. Москва столкнулась с экономическим и политическим проникновением в Каспийский регион США и европейских стран, попытками Турции распространить влияние в Азербайджане т тюркоязычных республиках Центральной Азии, стремлением политических сил в Бухаресте реализовать идею «великой Румынии» и т. д. В этих условиях Москва обозначила «красные линии», нарушение которых она рассматривала как угрозу безопасности страны. Речь шла о вступлении стран СНГ в НАТО, размещении на их территории иностранных военных баз и о применении этими странами военной силы без санкции Москвы.

д. В этих условиях Москва обозначила «красные линии», нарушение которых она рассматривала как угрозу безопасности страны. Речь шла о вступлении стран СНГ в НАТО, размещении на их территории иностранных военных баз и о применении этими странами военной силы без санкции Москвы.

В начале 2000-х гг. эти «красные линии» подверглись проверке. Москва скорректировала свой подход, согласившись после 11 сентября 2001 г. с размещением американских военных баз на территории Узбекистана и Киргизии. При этом особо подчеркивалось, что приход американских военных в Центральную Азию связан с необходимостью проведения антитеррористической операции в Афганистане и носит, таким образом, чрезвычайный, временный характер. Российское руководство также решило не считать угрозой безопасности РФ нахождение американских военных инструкторов в Грузии в рамках программы обучения и перевооружения грузинской армии.

Наиболее серьезным испытанием для российской внешней политики в странах СНГ в 2000-е гг.стали цветные революции в Грузии, Украине и Киргизии.

Реакция руководства России на вторую после окончания «холодной войны» волну расширения НАТО была также сдержанной. Оказавшись не в состоянии в 1999 г. предотвратить присоединение к Северо-Атлантическому альянсу Польши, Чехии и Венгрии, Москва приняла к сведению вступление в НАТО в 2004 г. Латвии, Литвы и Эстонии. В практическом плане больше проблем возникло у России – учитывая эксклавное положение Калиниграда — в связи с одновременным вступлением трех балтийских государств в Европейский Союз. С момента, когда Государственный совет СССР санкционировал выход Прибалтики из состава Советского Союза, эти страны не рассматривались в качестве субъектов или объектов интеграционных проектов, инициировавшихся Москвой. На балтийском направлении Россия стремилась прежде всего к защите своей безопасности, экономических интересов и обеспечению гражданских и политических прав русскоязычных жителей Латвии и Эстонии, не получивших автоматически гражданства новых государств.

Наиболее серьезным испытанием для российской внешней политики в странах СНГ в 2000-е гг. стали т.н. цветные революции в Грузии (2003 г.), Украине (2004 г.) и Киргизии (2005 г.). «Цветные» революции виделись из Москвы в виде заговоров США и местных проамериканских сил с целью смены режимов в странах СНГ и замены прежних правителей активными прозападными деятелями. Как минимум, такие перевороты сокращали объем влияния РФ в странах СНГ; как максимум, они расценивались как репетиции для «главной» цветной революции – в самой России. Такие опасения были особенно сильны в Москве в начале 2005 г. В то же время каждая «цветная» революция имела собственные геополитические последствия.

«Тюльпановая» революция в Киргизии открыла перспективу дестабилизации не только этой небольшой страны, но и всего региона Центральной Азии. Вскоре после свержения лояльной Москве власти в Бишкеке произошел мятеж в Андижане, угрожавший «взорвать» Ферганскую долину и воодушевить радикал-экстремистов, выступления которых в Узбекистане и Киргизии были с большим трудом подавлены местными силовиками в 1999-2000 гг.

«Оранжевая» революция в Украине открыла перед Москвой другую перспективу – расширения НАТО вплоть до границ РФ. В начале 2008 г. украинское руководство при поддержке США обратилось с просьбой о предоставлении Киеву т.н. Плана действий по членству в НАТО. Хотя на Бухарестском саммите альянса благодаря позиции Германии и Франции такой план Украине (и Грузии) предоставлен не был, страны НАТО официально пообещали Киеву и Тбилиси место в своих рядах. Это решение спровоцировало опасный рост напряженности в отношениях России и США, а также между РФ и Украиной.

Наконец, «революция роз» в Грузии привела уже в 2004 г. к применению грузинской стороной силы в конфликтных ситуациях, в которых Москва выступала в качестве главного миротворца. К лету 2008 г. – на фоне бухарестского решения — напряженность вокруг Южной Осетии и Абхазии достигла пика. Попытка президента Грузии Михаила Саакашвили – при фактическом попустительстве администрации Джорджа Буша в Вашингтоне — силовым путем решить грузино-осетинский конфликт привел к войне между Россией и Грузией.

Пятидневная августовская война стала самым опасным событием на постсоветском пространстве с момента распада СССР: открылась перспектива конфликта в Крыму и даже прямого столкновения между РФ и США. В Москве на высшем уровне было заявлено о готовности к новой «холодной войне», при этом страны СНГ были обозначены как сфера привилегированных интересов Российской Федерации.

Нового противостояния, однако, не последовало. В сентябре 2008 г. мировой финансово-экономический кризис переключил внимание всех государств на проблемы экономики. На президентских выборах в США в ноябре победил кандидат демократов Барак Обама, резко критиковавший внешнюю политику Дж.Буша. В 2009 г. в российско-американских отношениях произошла т.н. перезагрузка, позволившая ослабить напряженность и перейти к практическому сотрудничеству в зонах совпадающих интересов. Ситуацию на Кавказе, где Москва вскоре после войны с Грузией признала независимость Абхазии и Южной Осетии, удалось вывести за скобки в отношениях между РФ, с одной стороны, и США, НАТО и ЕС, с другой. В Украине на президентских выборах 2010 г. победил кандидат Партии регионов Виктор Янукович, который в законодательном порядке закрепил внеблоковый статус Украины. Как и в отношении Грузии после войны 2008 г., вопрос о членстве Украины в НАТО утратил актуальность.

В Украине на президентских выборах 2010 г. победил кандидат Партии регионов Виктор Янукович, который в законодательном порядке закрепил внеблоковый статус Украины. Как и в отношении Грузии после войны 2008 г., вопрос о членстве Украины в НАТО утратил актуальность.

В начале третьего десятилетия (2010-е гг.) руководство России сочло возможным перейти к шагам по реальной интеграции с отдельными странами СНГ. В 2010 г. заработал Таможенный союз трех стран – Белоруссии, Казахстана и РФ. С 2012 г. экономики этих стран образуют Единое экономическое пространство. Интеграционные усилия в рамках ТС оказались не бесплодными, так как основываются на реальных экономических интересах. Создание ЕЭП, однако, предполагает такую степень открытости национальных экономик, свободы передвижения капиталов и гарантий прав частной собственности, которая до сих пор отсутствует в Белоруссии. Это обстоятельство может стать серьезным тормозом или даже непреодолимым препятствием в процессе интеграции Белоруссии в ЕЭП.

В России существуют планы еще более глубокой интеграции – формирования на базе ТС и ЕЭП Валютного союза, в рамках которого российский рубль становился бы региональной валютой, обслуживающей огромное пространство между Евросоюзом и Китаем.

Есть стремление двигаться не только вглубь, но и вширь, постепенно включая в зону интеграции страны Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС) – т.е., помимо трех стран «интеграционного ядра» (Белоруссии, Казахстана и России), также Армению, Киргизию и Таджикистан. Предпринимаются попытки вовлечь в Таможенный Союз Украину.

Экономическая интеграция сочетается с интеграцией в сфере безопасности. Еще в 1999 г. Договор о коллективной безопасности стран СНГ, подписанный в 1992 г. в Ташкенте с целью главным образом упорядочения раздела военного наследства СССР, был преобразован в Организацию (ОДКБ). В ОДКБ вошли практически те же страны, что участвуют в процессе экономической интеграции: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан. Узбекистан то выходил из ОДКБ, то возвращался в его состав, но и в этом случае занимал в Организации особое положение. С 2010-х гг. стали предприниматься целенаправленные шаги с целью создания в рамках ОДКБ «союза безопасности» для тесной координации политики в соответствующих областях и создания интегрированных сил для действия в различных ситуациях.

Узбекистан то выходил из ОДКБ, то возвращался в его состав, но и в этом случае занимал в Организации особое положение. С 2010-х гг. стали предприниматься целенаправленные шаги с целью создания в рамках ОДКБ «союза безопасности» для тесной координации политики в соответствующих областях и создания интегрированных сил для действия в различных ситуациях.

Перспективы Евразийского союза зависят от того, удастся ли его инициаторам и создателям избежать соблазна забегания вперед.

Осенью 2011 г. Владимир Путин выдвинул идею т.н. Евразийского союза. Речь идет о создании на большей части пространства СНГ центра силы с интегрированной экономикой, единой системой обороны и безопасности и общим гуманитарным пространством. Моделью Евразийского интеграционного проекта называется Европейский союз. В этой связи планируется создание наднациональных органов управления, начиная с экономической области.

Перспективы Евразийского союза зависят от того, удастся ли его инициаторам и создателям избежать соблазна забегания вперед. Экономическая интеграция в рамках Таможенного союза является успешной и может стать основой для начала формирования Единого экономического пространства. Но уже на этой стадии необходимо иметь в виду: создание ЕЭП с полноценным участием Белоруссии невозможно в условиях существующего политического режима в Минске. Еще больше проблем с Валютным союзом. Не ясно, идет ли речь о рубле как об общей валюте участвующих в союзе стран, наподобие евро, или же о придании российскому рублю функции общей валюты, наподобие доллара. Соответственно, непонятно, кто будет обладать правом эмиссии денег в рамках ВС.

Экономическая интеграция в рамках Таможенного союза является успешной и может стать основой для начала формирования Единого экономического пространства. Но уже на этой стадии необходимо иметь в виду: создание ЕЭП с полноценным участием Белоруссии невозможно в условиях существующего политического режима в Минске. Еще больше проблем с Валютным союзом. Не ясно, идет ли речь о рубле как об общей валюте участвующих в союзе стран, наподобие евро, или же о придании российскому рублю функции общей валюты, наподобие доллара. Соответственно, непонятно, кто будет обладать правом эмиссии денег в рамках ВС.

Геополитические амбиции не должны игнорировать экономические интересы и политические реалии

Поспешное расширение зоны экономической интеграции может не только создать трудности для стран-основателей ТС и ЕЭП, но и подорвать доверие ко всему проекту. Очевидно, что Киргизии и Таджикистану предстоит пройти большой и трудный путь, чтобы обеспечить экономические и политические условия, сопоставимые с казахстанскими. Еще более разрушительным может стать стремление во что бы то ни стало включить в интеграционный процесс Украину. Для любой конфигурации власти в Киеве интеграция с Россией – это, в конечном счете, подчинение Москве. Даже если то или иное украинское правительство согласится – по тактическим соображениям – присоединиться к евразийскому интеграционному проекту, такое решение может быть оспорено и изменено следующим правительством.

Еще более разрушительным может стать стремление во что бы то ни стало включить в интеграционный процесс Украину. Для любой конфигурации власти в Киеве интеграция с Россией – это, в конечном счете, подчинение Москве. Даже если то или иное украинское правительство согласится – по тактическим соображениям – присоединиться к евразийскому интеграционному проекту, такое решение может быть оспорено и изменено следующим правительством.

Для каждого из государств СНГ независимость означает, прежде всего, независимость от России

Таким образом, геополитические амбиции не должны игнорировать экономические интересы и политические реалии. Российская Федерация стремится – посредством интеграции – обрести новое равновесие и занять более высокое место на ставшей уже глобальной арене. Другие государства и их элиты преследуют свои цели, отчасти идущие в русле российских, отчасти нет. Поэтому, встав на путь интеграции, необходимо помнить о двух вещах. Во-первых, в любом интеграционном проекте должен быть донор, и в Евразийском проекте таким донором является Россия. Во-вторых, для каждого из государств СНГ независимость означает, прежде всего, независимость от России. И ей они не готовы поступиться.

Во-вторых, для каждого из государств СНГ независимость означает, прежде всего, независимость от России. И ей они не готовы поступиться.

Главное для России в начале XXI столетия – запуск успешной национальной модели развития

Из сказанного следует необходимость поддержания баланса между амбициями и ресурсами, вложениями и приобретениями. Критерием при этом могут служить лишь национальные интересы самой РФ. Главное для России в начале XXI столетия – это не создание геополитической конструкции, а преодоление собственной отсталости, запуск успешной национальной модели развития. Очевидны в этой связи первостепенная значимость внешних ресурсов модернизации и неуклонное следование принципу стратегической самостоятельности. Интеграция со странами СНГ может принести существенную экономическую выгоду; а необходимость надежного обеспечения безопасности по периметру границ РФ – прежде всего от новых вызовов — очевидна.

Традиционный территориальный императив – поиск геополитических балансов с соседями и конкурентами — требует переосмысления.

Помимо полноформатной интеграции со странами СНГ, России требуются экономическая интеграция с Европейским союзом, политическое сотрудничество с ним, а также формирование единого пространства безопасности в Евро-Атлантике, т.е. прежде всего демилитаризация отношений с США, тесное и сбалансированное сотрудничество с Китаем и реализация себя в качестве Евро-Тихоокеанской державы. В XXI веке у российской внешней политики много дел.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Советский Союз – страны, холодная война и коллапс

Русская революция и рождение Советского Союза

Советский Союз берет свое начало в русской революции 1917 года. Радикальные левые революционеры свергли царя России Николая II, положив конец векам Романовых правило. Большевики создали социалистическое государство на территории, которая когда-то была Российской империей.

Последовала долгая и кровопролитная гражданская война. Красная Армия при поддержке большевистского правительства нанесла поражение Белой Армии, которая представляла собой большую группу свободно союзных сил, включая монархистов, капиталистов и сторонников других форм социализма.

Красная Армия при поддержке большевистского правительства нанесла поражение Белой Армии, которая представляла собой большую группу свободно союзных сил, включая монархистов, капиталистов и сторонников других форм социализма.

В период, известный как красный террор, большевистская тайная полиция, известная как ЧК, провела кампанию массовых казней сторонников царского режима и представителей высшего класса России.

Договор 1922 года между Россией, Украиной, Белоруссией и Закавказьем (современные Грузия, Армения и Азербайджан) образовал Союз Советских Социалистических Республик (СССР). Вновь созданная Коммунистическая партия во главе с революционером-марксистом Владимиром Лениным взяла под свой контроль правительство. На пике своего развития СССР разросся до 15 Советских Социалистических Республик.

Иосиф Сталин

Революционер грузинского происхождения Иосиф Сталин пришел к власти после смерти Ленина в 1924 году. Диктатор правил с помощью террора, приняв ряд жестоких мер, в результате которых погибли миллионы его собственных граждан. Во время своего правления, которое продлилось до его смерти в 1953 году, Сталин превратил Советский Союз из аграрного общества в промышленную и военную сверхдержаву.

Во время своего правления, которое продлилось до его смерти в 1953 году, Сталин превратил Советский Союз из аграрного общества в промышленную и военную сверхдержаву.

Сталин реализовал ряд пятилетних планов, чтобы стимулировать экономический рост и преобразования в Советском Союзе. Первая пятилетка была направлена на коллективизацию сельского хозяйства и ускоренную индустриализацию. Последующие пятилетки были сосредоточены на производстве вооружений и наращивании военной мощи.

Между 1928 и 1940 годами Сталин провел коллективизацию сельскохозяйственного сектора. Сельские крестьяне были вынуждены вступать в колхозы. Те, кто владел землей или скотом, были лишены своих владений. Сотни тысяч состоятельных фермеров, называемых кулаками, были схвачены и казнены, а их имущество конфисковано.

Коммунисты считали, что объединение индивидуальных хозяйств в ряд крупных государственных коллективных хозяйств повысит производительность сельского хозяйства. Было наоборот.

Великая чистка

На фоне неразберихи и сопротивления коллективизации в деревне производительность сельского хозяйства упала. Это привело к катастрофической нехватке продовольствия.

Это привело к катастрофической нехватке продовольствия.

Миллионы погибли во время Великого голода 1932-1933 годов. В течение многих лет СССР отрицал Великий голод, держа в секрете результаты переписи населения 1937 года, которые выявили бы масштабы потерь.

Голодомор в Украине, известный как Голодомор, сочетание украинских слов, означающих «умереть от голода» и «причинить смерть», по некоторым оценкам, унес жизни 3,9 человек.миллионов человек, около 13 процентов населения.

Сталин устранил всю возможную оппозицию своему руководству, терроризируя партийных чиновников и общественность через свою тайную полицию.

В разгар сталинской террористической кампании, в период между 1936 и 1938 годами, известный как Великая чистка, было казнено около 600 000 советских граждан. Еще миллионы были депортированы или заключены в исправительно-трудовые лагеря, известные как ГУЛАГи.

Холодная война

После капитуляции нацистской Германии в конце Второй мировой войны неудобный военный союз между Советским Союзом, Соединенными Штатами и Великобританией начал рушиться.

К 1948 году Советский Союз установил правительства коммунистического толка в странах Восточной Европы, которые СССР освободил от нацистского контроля во время войны. Американцы и британцы опасались распространения коммунизма в Западной Европе и во всем мире.

В 1949 году США, Канада и их европейские союзники создали Организацию Североатлантического договора (НАТО). Союз между странами западного блока был политической демонстрацией силы против СССР и его союзников.

В ответ на действия НАТО Советский Союз в 1955 году консолидировал власть среди стран Восточного блока в рамках конкурирующего альянса под названием Варшавский договор, что положило начало холодной войне.

Борьба за власть времен холодной войны, которая велась на политическом, экономическом и пропагандистском фронтах между Восточным и Западным блоками, в различных формах сохранялась до распада Советского Союза в 1991 году.

Хрущев и десталинизация

После смерти Сталина В 1953 году к власти пришел Никита Хрущев. В 19-м он стал секретарем Коммунистической партии.53 и премьера в 1958 году.

В 19-м он стал секретарем Коммунистической партии.53 и премьера в 1958 году.

Правление Хрущева пришлось на самые напряженные годы холодной войны. Он спровоцировал кубинский ракетный кризис в 1962 году, установив ядерное оружие всего в 90 милях от побережья Флориды на Кубе.

Однако дома Хрущев инициировал ряд политических реформ, которые сделали советское общество менее репрессивным. В этот период, позже известный как десталинизация, Хрущев критиковал Сталина за аресты и депортацию противников, предпринял шаги по улучшению условий жизни, освободил многих политических заключенных, ослабил художественную цензуру и закрыл трудовые лагеря ГУЛАГа.

Ухудшение отношений между Советским Союзом и соседним Китаем и нехватка продовольствия в СССР подорвали легитимность Хрущева в глазах руководства Коммунистической партии. Члены его собственной политической партии отстранили Хрущева от должности в 1964 году.

Спутник и советская космическая программа

В 1930-е годы Советский Союз инициировал программы по ракетостроению и исследованию космоса в рамках сталинской программы построения передовой индустриальной экономики. Многие ранние проекты были связаны с советскими военными и держались в секрете, но к 19В 50-е годы космос станет еще одной драматической ареной соперничества между дуэльными мировыми сверхдержавами.

Многие ранние проекты были связаны с советскими военными и держались в секрете, но к 19В 50-е годы космос станет еще одной драматической ареной соперничества между дуэльными мировыми сверхдержавами.

4 октября 1957 года СССР публично запустил на низкую околоземную орбиту первый в мире искусственный спутник Земли. Успех спутника заставил американцев опасаться, что США отстают от своего соперника времен холодной войны в области технологий.

Последовавшая за этим «Космическая гонка» еще больше обострилась в 1961 году, когда советский космонавт Юрий Гагарин стал первым человеком в космосе.

Президент США Джон Ф. Кеннеди отреагировал на подвиг Гагарина, сделав смелое заявление о том, что к концу десятилетия США отправят человека на Луну. США добились успеха — 20 июля 19 г.В 69 году астронавт Нил Армстронг стал первым человеком, ступившим на Луну.

Михаил Горбачев

Михаил Горбачев, давний политик Коммунистической партии, пришел к власти в 1985 году. Он унаследовал застойную экономику и разваливающуюся политическую систему. Он представил два набора политик, которые, как он надеялся, реформируют политическую систему и помогут СССР стать более процветающей и продуктивной страной. Эта политика называлась гласностью и перестройкой.

Он представил два набора политик, которые, как он надеялся, реформируют политическую систему и помогут СССР стать более процветающей и продуктивной страной. Эта политика называлась гласностью и перестройкой.

Горбачевский план гласности требовал политической открытости. В нем рассматривались личные ограничения советских людей. Гласность устранила оставшиеся следы сталинских репрессий, такие как запрет на книги (например, нобелевский лауреат Бориса Пастернака «Доктор Живаго») и столь ненавистную тайную полицию (хотя КГБ не распустился полностью до распада Советского Союза в 1991). Газеты могли критиковать правительство, а партии, кроме Коммунистической партии, могли участвовать в выборах.

Перестройка была планом Горбачева по реструктуризации экономики. В годы перестройки Советский Союз начал двигаться к гибридной коммунистически-капиталистической системе, очень похожей на современный Китай. Политический комитет Коммунистической партии, называемый Политбюро, по-прежнему будет контролировать направление экономики. Тем не менее, правительство позволит рыночным силам диктовать некоторые решения в области производства и разработки.

Тем не менее, правительство позволит рыночным силам диктовать некоторые решения в области производства и разработки.

Распад Советского Союза

В 1960-х и 1970-х годах элита Коммунистической партии быстро набирала богатство и власть, в то время как миллионы рядовых советских граждан голодали. Стремление Советского Союза к индустриализации любой ценой приводило к частой нехватке продовольствия и потребительских товаров. Очереди за хлебом были обычным явлением в 1970-х и 1980-х годах. Советские граждане часто не имели доступа к предметам первой необходимости, таким как одежда или обувь.

Пропасть между чрезмерным богатством Политбюро и бедностью советских граждан вызвала негативную реакцию со стороны молодых людей, которые отказались принять идеологию коммунистической партии, как это сделали их родители.

СССР также столкнулся с иностранными атаками на советскую экономику. В 1980-х годах Соединенные Штаты при президенте Рональде Рейгане изолировали советскую экономику от остального мира и помогли снизить цены на нефть до самого низкого уровня за последние десятилетия. Когда доходы Советского Союза от нефти и газа резко упали, СССР начал терять контроль над Восточной Европой.

Когда доходы Советского Союза от нефти и газа резко упали, СССР начал терять контроль над Восточной Европой.

Тем временем реформы Горбачева медленно приносили плоды и скорее ускорили распад Советского Союза, чем помогли ему. Ослабление контроля над советским народом придало смелости движениям за независимость в советских сателлитах Восточной Европы.

Политическая революция в Польше в 1989 году вызвала другие, в основном мирные революции в странах Восточной Европы и привела к падению Берлинской стены. К концу 1989 года СССР трещал по швам.

Неудачный переворот сторонников жесткой линии Коммунистической партии в августе 1991 года решил судьбу Советского Союза, ослабив власть Горбачева и выдвинув демократические силы во главе с Борисом Ельциным на передний край российской политики.

25 декабря Горбачев ушел с поста руководителя СССР. Советский Союз прекратил свое существование 31 декабря 19 года.91.

ПОДРОБНЕЕ: Был ли распад Советского Союза неизбежен?

Источники:

Оружие или масло Проблемы холодной войны. Библиотека ЦРУ.

Библиотека ЦРУ.

Откровения из российских архивов. Библиотека Конгресса.

Sputnik, 1957. Историк Государственного департамента США.

Геополитическая катастрофа | Ближнее зарубежье: Путин, Запад и борьба за Украину и Кавказ

Фильтр поиска панели навигации Oxford Academic Ближнее зарубежье: Путин, Запад и борьба за Украину и КавказПолитическая географияOxford Scholarship OnlineBooksJournals Мобильный телефон Введите поисковый запрос

Закрыть

Фильтр поиска панели навигации Oxford Academic Ближнее зарубежье: Путин, Запад и борьба за Украину и КавказПолитическая географияOxford Scholarship OnlineBooksJournals Введите поисковый запрос

Расширенный поиск

Иконка Цитировать Цитировать

Разрешения

- Делиться

- Твиттер

- Подробнее

Укажите

Тоал, Джерард, «Геополитическая катастрофа», Ближнее зарубежье: Путин, Запад и борьба за Украину и Кавказ (

Oxford, 2017; онлайн-издание, Oxford Academic, 12 ноября 2020 г. ), https://doi.org/10.1093/oso/9780190253301.003. 0008, по состоянию на 7 апреля 2023 г.

), https://doi.org/10.1093/oso/9780190253301.003. 0008, по состоянию на 7 апреля 2023 г.

Выберите формат Выберите format.ris (Mendeley, Papers, Zotero).enw (EndNote).bibtex (BibTex).txt (Medlars, RefWorks)

Закрыть

Фильтр поиска панели навигации Oxford Academic Ближнее зарубежье: Путин, Запад и борьба за Украину и КавказПолитическая географияOxford Scholarship OnlineBooksJournals Мобильный телефон Введите поисковый запрос

Закрыть

Фильтр поиска панели навигации Oxford Academic Ближнее зарубежье: Путин, Запад и борьба за Украину и КавказПолитическая географияOxford Scholarship OnlineBooksJournals Введите поисковый запрос

Расширенный поиск

Реферат

25 апреля 2005 года Президент Владимир Путин выступил с обращением к Федеральному Собранию Российской Федерации. В своей длинной речи Путин изложил ряд приоритетов для российского государства на ближайшее десятилетие. Эти приоритеты не были новыми — он говорил о них в аналогичном выступлении годом ранее — и их главная цель была хорошо известна: «построить», как он выразился в своем обращении, «эффективную государственную систему в нынешних национальных границах». ». Однако не обсуждение Путиным демократии и коррупции в государственных учреждениях привлекло внимание западных СМИ. Вместо этого это был пролог Путина к его программе реформ: . . Прежде всего, мы должны признать, что распад Советского Союза был крупнейшей геополитической катастрофой века. Что же касается русской нации, то она стала настоящей драмой. Десятки миллионов наших сограждан и соотечественников оказались за пределами территории России. Более того, эпидемия дезинтеграции заразила и саму Россию. Индивидуальные сбережения обесценивались, а старые идеалы разрушались. Многие учреждения были расформированы или реформированы небрежно.

В своей длинной речи Путин изложил ряд приоритетов для российского государства на ближайшее десятилетие. Эти приоритеты не были новыми — он говорил о них в аналогичном выступлении годом ранее — и их главная цель была хорошо известна: «построить», как он выразился в своем обращении, «эффективную государственную систему в нынешних национальных границах». ». Однако не обсуждение Путиным демократии и коррупции в государственных учреждениях привлекло внимание западных СМИ. Вместо этого это был пролог Путина к его программе реформ: . . Прежде всего, мы должны признать, что распад Советского Союза был крупнейшей геополитической катастрофой века. Что же касается русской нации, то она стала настоящей драмой. Десятки миллионов наших сограждан и соотечественников оказались за пределами территории России. Более того, эпидемия дезинтеграции заразила и саму Россию. Индивидуальные сбережения обесценивались, а старые идеалы разрушались. Многие учреждения были расформированы или реформированы небрежно.

Ключевые слова: Атлантизм, Прибалтика, Китай, Дагомысское соглашение, Евразийство, Великая Отечественная война, Красная Армия, украинизация, Варшавский договор

Предмет

Политическая география

Коллекция: Оксфордская стипендия онлайн

В настоящее время у вас нет доступа к этой главе.

Войти

Получить помощь с доступом

Получить помощь с доступом

Доступ для учреждений

Доступ к контенту в Oxford Academic часто предоставляется посредством институциональных подписок и покупок. Если вы являетесь членом учреждения с активной учетной записью, вы можете получить доступ к контенту одним из следующих способов:

Доступ на основе IP

Как правило, доступ предоставляется через институциональную сеть к диапазону IP-адресов. Эта аутентификация происходит автоматически, и невозможно выйти из учетной записи с IP-аутентификацией.

Эта аутентификация происходит автоматически, и невозможно выйти из учетной записи с IP-аутентификацией.

Войдите через свое учреждение

Выберите этот вариант, чтобы получить удаленный доступ за пределами вашего учреждения. Технология Shibboleth/Open Athens используется для обеспечения единого входа между веб-сайтом вашего учебного заведения и Oxford Academic.

- Нажмите Войти через свое учреждение.

- Выберите свое учреждение из предоставленного списка, после чего вы перейдете на веб-сайт вашего учреждения для входа.

- Находясь на сайте учреждения, используйте учетные данные, предоставленные вашим учреждением. Не используйте личную учетную запись Oxford Academic.

- После успешного входа вы вернетесь в Oxford Academic.

Если вашего учреждения нет в списке или вы не можете войти на веб-сайт своего учреждения, обратитесь к своему библиотекарю или администратору.

Войти с помощью читательского билета

Введите номер своего читательского билета, чтобы войти в систему. Если вы не можете войти в систему, обратитесь к своему библиотекарю.

Члены общества

Доступ члена общества к журналу достигается одним из следующих способов:

Войти через сайт сообщества

Многие общества предлагают единый вход между веб-сайтом общества и Oxford Academic. Если вы видите «Войти через сайт сообщества» на панели входа в журнале:

- Щелкните Войти через сайт сообщества.

- При посещении сайта общества используйте учетные данные, предоставленные этим обществом. Не используйте личную учетную запись Oxford Academic.

- После успешного входа вы вернетесь в Oxford Academic.

Если у вас нет учетной записи сообщества или вы забыли свое имя пользователя или пароль, обратитесь в свое общество.

Вход через личный кабинет

Некоторые общества используют личные аккаунты Oxford Academic для предоставления доступа своим членам. См. ниже.

Личный кабинет

Личную учетную запись можно использовать для получения оповещений по электронной почте, сохранения результатов поиска, покупки контента и активации подписок.

Некоторые общества используют личные аккаунты Oxford Academic для предоставления доступа своим членам.

Просмотр учетных записей, вошедших в систему

Щелкните значок учетной записи в правом верхнем углу, чтобы:

- Просмотр вашей личной учетной записи, в которой выполнен вход, и доступ к функциям управления учетной записью.

- Просмотр институциональных учетных записей, предоставляющих доступ.

Выполнен вход, но нет доступа к содержимому

Oxford Academic предлагает широкий ассортимент продукции.