Атомы и пустота | Публикации

Статьи журнала «Вокруг света»

В стеклянный бокал (твердая жидкость) налита вода (жидкость). Внутрь брошен кусочек сухого льда (кристалл), который сублимируясь превращается в газ. Фото: http://www.flickr.com/photos/photoloni/

Атомы, которые были открыты чуть более века назад, не отвечали философскому идеалу древних греков. И физики продолжают искать этот идеал, открывая все новые виды материи

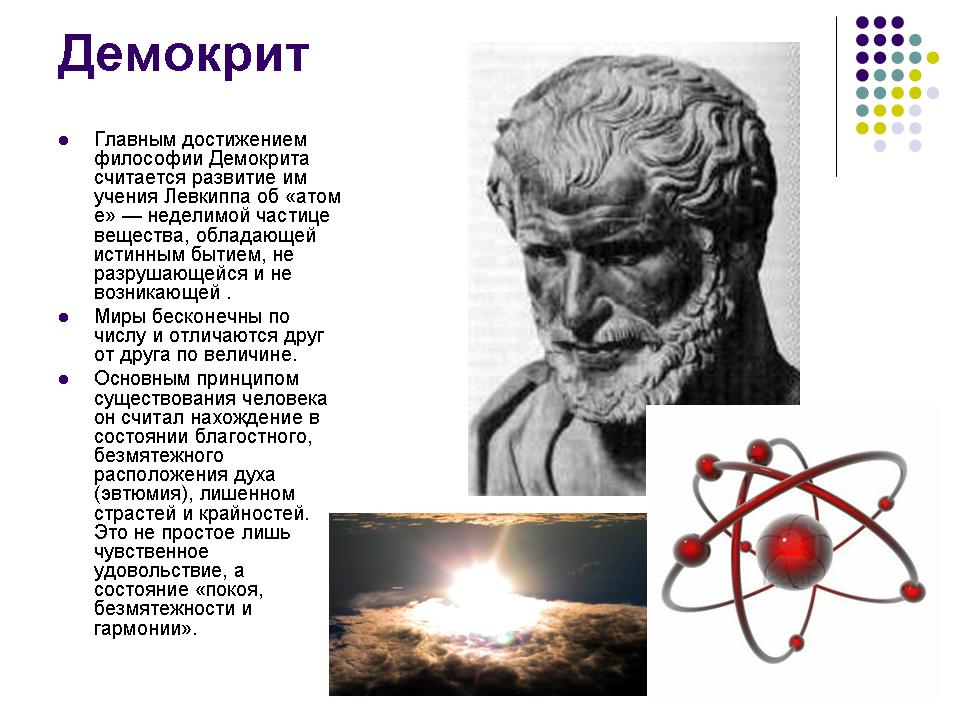

Современная наука могла бы появиться пару тысяч лет назад, если бы идеи Демокрита получили тогда развитие. Самым удивительным его прозрением было учение об атомах — мельчайших неделимых частицах, которые свободно движутся в пустоте и из которых складывается все сущее. «Нет ничего, кроме атомов и пустоты», — утверждал великий грек. Все остальное — от ощущений вроде вкуса и цвета до нематериальных сущностей вроде души и богов — он объявлял лишь видимостью. Эти представления сильно расходились с общепринятыми, так что венцом античной физики стало развитое Аристотелем учение о четырех стихиях-элементах — земле, воде, воздухе и огне, смешение которых дает все вещества. Механика такого процесса была не более ясна, чем соединение Демокритовых атомов, но в этом случае люди по крайней мере имели дело с элементами, видимыми или осязаемыми.

Механика такого процесса была не более ясна, чем соединение Демокритовых атомов, но в этом случае люди по крайней мере имели дело с элементами, видимыми или осязаемыми.

Четыре стихии

Стихии Аристотеля примерно соответствуют твердому, жидкому и газообразному состояниям вещества, а также плазменному, понятому лишь в XX веке. И все же эта теория была научно бесплодной — из нее не вытекали подтверждаемые гипотезы, пока в ее основе не разглядели атомы.

«Воздух» (газ). В поэме «О природе вещей» Лукреций Кар, древнеримский последователь Демокрита, убедительно показал, что воздух должен состоять из крошечных, невидимых глазом частиц. Но невидимость плохо сочетается со здравым смыслом. И лишь в XIX веке англичанин Джон Дальтон добавил новые аргументы в пользу существования атомов.

В 1801 году он обнаружил, что смесь газов в сосуде создает давление, равное сумме давлений каждого газа, взятого в том же объеме отдельно. Значит, разные газы совместно используют один и тот же объем, как и должно быть в случае атомов, летающих в пустоте. Также Дальтон отмечал, что вещества химически соединяются друг с другом лишь в определенных пропорциях, как будто образуют молекулы из определенного числа атомов каждого типа.

Также Дальтон отмечал, что вещества химически соединяются друг с другом лишь в определенных пропорциях, как будто образуют молекулы из определенного числа атомов каждого типа.

Сторонников идеи атомов и молекул сильно прибавилось, когда Рудольф Клаузиус связал теплоту с их беспорядочным движением, а Джеймс Максвелл рассчитал скорости частиц газа. Затем изучением хаотического движения атомов в пустоте занялся Людвиг Больцман, который создал для этого мощный математический аппарат — статистическую физику.

Но несмотря на успехи теории, невидимость атомов рождала сомнения в их реальности. Больцману эти сомнения стоили жизни. Из-за постоянных нападок на его кинетическую теорию газов у него развилась мания преследования, и в 1906 году, когда оппонентов уже почти не осталось, он покончил с собой.

Нажмите для увеличения

«Вода» (жидкость). Подвижность жидкости Демокрит объяснял пустотами между атомами. Как писал Лукреций, частицы воды расступаются перед носом рыбы, и для этого им нужно место. Сдвинувшись, они толкают следующие частицы, пока не дойдет до тех, что сходятся за хвостом рыбы. Но раз в воде есть пустоты, то она должна сжиматься. Между тем в отличие от газа жидкость и под давлением сохраняет постоянный объем. Это противоречило теории Демокрита. Несжимаемость воды примирил с атомной теорией голландец Ян Ван-дер-Ваальс в 1873 году, придумав особую силу, действующую между атомами и молекула ми. По Ван-дер-Ваальсу, они взаимодействуют подобно людям: вдали не замечают друг друга, рядом чувствуют притяжение, но при излишне тесном сближении резко отталкиваются. Поэтому молекулы газа летают свободно, а в жидкости держатся на фиксированном расстоянии, сопротивляясь как растяжению, так и особенно сжатию.

Сдвинувшись, они толкают следующие частицы, пока не дойдет до тех, что сходятся за хвостом рыбы. Но раз в воде есть пустоты, то она должна сжиматься. Между тем в отличие от газа жидкость и под давлением сохраняет постоянный объем. Это противоречило теории Демокрита. Несжимаемость воды примирил с атомной теорией голландец Ян Ван-дер-Ваальс в 1873 году, придумав особую силу, действующую между атомами и молекула ми. По Ван-дер-Ваальсу, они взаимодействуют подобно людям: вдали не замечают друг друга, рядом чувствуют притяжение, но при излишне тесном сближении резко отталкиваются. Поэтому молекулы газа летают свободно, а в жидкости держатся на фиксированном расстоянии, сопротивляясь как растяжению, так и особенно сжатию.

Окончательно атомная теория строения жидкостей и газов была подтверждена в 1909 году, когда французский физик Жан Батист Перрен экспериментально проверил разработанную Альбертом Эйнштейном в 1905 году теорию броуновского движения — беспорядочного перемещения взвешенных в жидкости крошечных частиц, например пыльцы, вызванного хаотическими ударами по ним молекул. В экспериментах Перрена впервые наблюдались пусть не сами атомы и молекулы, но непосредственные результаты их воздействия. Больцмана это уже не спасло, а Ван-дер-Ваальс на следующий год получил Нобелевскую премию.

В экспериментах Перрена впервые наблюдались пусть не сами атомы и молекулы, но непосредственные результаты их воздействия. Больцмана это уже не спасло, а Ван-дер-Ваальс на следующий год получил Нобелевскую премию.

«Земля» (кристалл). Силы Ван-дер-Ваальса, мешая атомам сблизиться, сохраняют между ними пустоту, которую считал столь важной Демокрит. Но эти силы не мешают движению атомов. Как же тогда твердые тела сохраняют не только объем, но и форму? Всего век назад природа твердого состояния оставалась загадкой. Конечно, уже тогда умели измерять твердость и упругость, а в конце XIX века русский кристаллограф Евграф Федоров чисто математически выявил все 230 (!) возможных видов симметрии кристаллических решеток. Визуализировать их позволил возникший в 1913 году рентгеноструктурный анализ. Но все это не объясняло, почему атомы выстраиваются в жестком геометрическом порядке и сохраняют его.

Полимеры — одномерные кристаллы

Регулярное расположение групп атомов характерно не только для кристаллов. Некоторые молекулы способны соединяться в длинные цепочки — полимеры. Такие макромолекулы можно считать одномерными кристаллами. Но если трехмерные кристаллы жесткие, то полимерные макромолекулы, подобно веревкам, свободно изгибаются, сопротивляясь лишь растяжению. Часто они сворачиваются, образуя многоуровневые запутанные спирали.

Некоторые молекулы способны соединяться в длинные цепочки — полимеры. Такие макромолекулы можно считать одномерными кристаллами. Но если трехмерные кристаллы жесткие, то полимерные макромолекулы, подобно веревкам, свободно изгибаются, сопротивляясь лишь растяжению. Часто они сворачиваются, образуя многоуровневые запутанные спирали.

В зависимости от состава такие молекулы могут с разной силой связываться между собой в точках соприкосновения. Этим определяется разнообразие физических свойств полимеров. Например, полиэтилен легко плавится, поскольку его молекулы сцепляются в основном слабыми силами Ван-дер-Ваальса. Более сильные дипольные связи сообщают эластичность полиэстеру.

Кевлар же по прочности даст фору многим кристаллическим веществам, поскольку его молекулы скрепляются довольно прочными водородными связями. Но полимеры как класс веществ важны прежде всего потому, что они лежат в основе всех биологических процессов.

Ответ дала квантовая механика. Оказалось, что в микромире частицы вблизи друг от друга не могут двигаться произвольным образом. Энергия их взаимодействия может принимать только фиксированные значения, которым отвечают определенные положения. Каждый слой атомов в кристалле жестко определяет расположение атомов следующего слоя. Чтобы сместить атом, входящий в кристаллическую решетку, переданная ему энергия должна превосходить некоторую пороговую величину, необходимую для «квантового скачка». Более слабые воздействия не влияют на частицы. Поэтому твердость тел — прямое следствие дискретного, квантового взаимодействия микрочастиц. Для перехода от твердого состояния к жидкому надо расшатать решетку, чтобы атомы повыскакивали из своих фиксированных позиций. На это требуется энергия. А для превращения в газ нужно еще добавить энергии на преодоление сил Ван-дер-Ваальса.

Энергия их взаимодействия может принимать только фиксированные значения, которым отвечают определенные положения. Каждый слой атомов в кристалле жестко определяет расположение атомов следующего слоя. Чтобы сместить атом, входящий в кристаллическую решетку, переданная ему энергия должна превосходить некоторую пороговую величину, необходимую для «квантового скачка». Более слабые воздействия не влияют на частицы. Поэтому твердость тел — прямое следствие дискретного, квантового взаимодействия микрочастиц. Для перехода от твердого состояния к жидкому надо расшатать решетку, чтобы атомы повыскакивали из своих фиксированных позиций. На это требуется энергия. А для превращения в газ нужно еще добавить энергии на преодоление сил Ван-дер-Ваальса.

«Огонь» (плазма). Свойства неделимых атомов у Демокрита зависели от формы. Особую роль он отводил сферическим атомам огня, которые считал способными к самодвижению. За счет малых размеров они проникают в мельчайшие пустоты между другими атомами, передавая им свое движение, в котором Демокрит видел источник тепла, жизни и ума. И здесь неожиданно обнаруживается много параллелей с современной наукой, правда, если под «атомами огня» понимать заряженные частицы — электроны и ионы. Ведь как раз благодаря ионам передаются нервные импульсы в живых организмах.

И здесь неожиданно обнаруживается много параллелей с современной наукой, правда, если под «атомами огня» понимать заряженные частицы — электроны и ионы. Ведь как раз благодаря ионам передаются нервные импульсы в живых организмах.

Атомы газа расщепляются на ионы и электроны под действием высокой температуры, жесткого излучения или высокого напряжения. Такую смесь заряженных частиц американский химик Ирвинг Ленгмюр в 1928 году назвал плазмой. Она хорошо проводит электричество, благодаря чему разряд молнии пробивает воздух. Частицы плазмы не только сталкиваются попарно, как в газах, но и взаимодействуют электрически — притягиваются и отталкиваются на расстоянии. Из-за этого большие группы частиц могут двигаться согласованно и по плазме в определенных условиях идут волны. Сполохи полярных сияний вызваны как раз такими «коллективными эффектами» в потоках солнечной плазмы, захваченных магнитным полем Земли.

Взаимодействие с магнитным полем — еще одно важное свойство плазмы. Именно оно отвечает за колебания активности Солнца, которое целиком состоит из плазмы. Чтобы на Земле получать звездную энергию термоядерного синтеза, надо нагреть плазму до сотен миллионов градусов, удерживая ее магнитными полями. Но из-за сложного поведения плазмы эта задача пока до конца не решена.

Чтобы на Земле получать звездную энергию термоядерного синтеза, надо нагреть плазму до сотен миллионов градусов, удерживая ее магнитными полями. Но из-за сложного поведения плазмы эта задача пока до конца не решена.

Овеществленные оксюмороны

Газ, жидкость, кристалл — три агрегатных состояния вещества, которые кажутся взаимоисключающими. Однако сегодня открыто множество переходных состояний, своего рода физико-химических оксюморонов, совмещающих качества разных «стихий».

Твердая жидкость (стекло). В витражах средневековых соборов нижние части стекол обычно немного толще, чем верхние. Часто это объясняют тем, что стекло не является кристаллическим твердым веществом, а больше похоже на очень вязкую жидкость, и за сотни лет оно успевает немного стечь. Первая половина этого объяснения правильная. В стекле нет упорядоченной структуры, как в кристаллах. Когда стекло застывает, у него быстро растет вязкость: молекулам становится все труднее двигаться, и наконец они замирают, образуя как бы мгновенный снимок жидкости.

В 1927 году австралийский профессор Томас Парнелл затеял один из самых продолжительных в истории экспериментов. Заполнив воронку битумом, он поставил ее на штативе под прозрачный колпак и стал ждать. При жизни профессора из воронки упало всего две капли, а к 2000 году — восемь капель со средним интервалом в девять лет. Вязкость битума в 200 миллиардов раз выше, чем у воды, и в повседневной жизни столь вязкая жидкость воспринимается как твердое вещество.

Так что же, стекла в соборах текут? Да, но гораздо медленнее, чем нужно для объяснения эффекта утолщения. Не замечено и деформаций в стеклянных линзах старинных телескопов. При комнатной температуре вязкость стекла в миллиард раз выше, чем у битума, так что капля не образуется за все время жизни Вселенной. Утолщения же объясняются, скорее всего, тем, что раньше не умели отливать стекла строго постоянной толщины, а витражисты ставили куски толстым краем вниз для надежности.

Жидкие кристаллы. Кристалл — эталон упорядоченной структуры, где каждый атом знает свое место в строю. А в жидкости молекулы движутся хаотически. Но между этими крайностями есть промежуточная форма организации вещества, в которой еще сохраняется подвижность, но уже есть порядок. Молекулы жидких кристаллов имеют вытянутую форму и за счет попарного взаимодействия стараются выстроиться параллельно друг другу, отчего с разных направлений вещество смотрится по-разному.

А в жидкости молекулы движутся хаотически. Но между этими крайностями есть промежуточная форма организации вещества, в которой еще сохраняется подвижность, но уже есть порядок. Молекулы жидких кристаллов имеют вытянутую форму и за счет попарного взаимодействия стараются выстроиться параллельно друг другу, отчего с разных направлений вещество смотрится по-разному.

Наноструктурное вещество

Свойства вещества сильно меняются вблизи границ, например у поверхности кристалла. Если добиться, чтобы у границ находилась большая часть атомов, то вещество может повести себя необычно. Например, ярчайшие светодиоды делаются на основе гетероструктур с чередующимися слоями толщиной порой всего в несколько атомов.

Уникальные квантовые свойства демонстрирует графен, одноатомный слой атомов углерода, объединенных в шестиугольные ячейки, — фактически это двумерный кристалл. Скручиваясь, слои графена образуют углеродные нанотрубки — самый знаменитый тип наноструктур. Графены и нанотрубки дают микроэлектронике надежду, что рост производительности компьютеров продлится еще пару десятков лет (см. статью «Глубина плоскости», «ВС» № 12, 2010 год).

статью «Глубина плоскости», «ВС» № 12, 2010 год).

Тем временем в лабораториях создаются все новые наноструктуры. Некоторые из них уже способны к автономному движению и в будущем станут элементами молекулярных наномашин. В создании такого «умного» наноструктурного вещества нет ничего принципиально невозможного — ведь так устроена живая материя.

У одного из первооткрывателей жидких кристаллов, немецкого физика Отто Лемана, были довольно странные взгляды на природу обычных кристаллов. Он не верил в существование у них жесткой решетки и полагал, что некоторые кристаллы могут быть совсем мягкими, практически жидкими. В 1888 году пражский ботаник Фридрих Рейнитцер прислал Леману пару необычных химических соединений, у которых в жидкой фазе в определенных условиях начинала появляться структура. Леман счел это окончательным подтверждением своей теории. Но физическое сообщество, наоборот, все более убеждалось, что у кристаллов есть жесткая решетка, и отвергало сам факт существования структурированных жидкостей. Независимые подтверждения их реальности появились лишь в 1908 году. А затем жидкие кристаллы были на полвека забыты. Вспомнили о них лишь в 1960-х, когда им неожиданно нашлось множество применений. Одно из главных связано со способностью их молекул поворачиваться под действием электрического поля, заслоняя или пропуская поток света. Благодаря ей жидкие кристаллы стали основой плоских экранов.

Независимые подтверждения их реальности появились лишь в 1908 году. А затем жидкие кристаллы были на полвека забыты. Вспомнили о них лишь в 1960-х, когда им неожиданно нашлось множество применений. Одно из главных связано со способностью их молекул поворачиваться под действием электрического поля, заслоняя или пропуская поток света. Благодаря ей жидкие кристаллы стали основой плоских экранов.

Сверхкритические флюиды. Чтобы преодолеть рубеж, отделяющий жидкость от газа, нужно заплатить «энергетический налог», называемый теплотой испарения. Но эту границу можно и обойти. Скажем, у воды при температуре и давлении выше так называемой критической точки (374 °C, 218 атмосфер) исчезает разница между жидким и газообразным состояниями. Говорят, что вода становится сверхкритическим флюидом. Меняя температуру и давление в обход этой критической точки, можно плавно, без фазовых переходов, превратить сверхкритический флюид и в воду, и в пар.

В 2008 году в экваториальной части подводного Срединно-Атлантического хребта немецкие океанологи обнаружили гидротермальные источники с температурой 407 °C и даже 464 °C. Давление на глубине около 3000 м превышает 300 атмосфер. Это значит, что из источников бьет не вода, не пар, а сверхкритический водяной флюид, выносящий из недр массу минеральных веществ. Достаточно сказать, что значение кислотности (pH) в этих потоках достигает 2,8, как в уксусе, против 8,0 в морской воде.

Давление на глубине около 3000 м превышает 300 атмосфер. Это значит, что из источников бьет не вода, не пар, а сверхкритический водяной флюид, выносящий из недр массу минеральных веществ. Достаточно сказать, что значение кислотности (pH) в этих потоках достигает 2,8, как в уксусе, против 8,0 в морской воде.

Сверхкритические флюиды — отличные растворители. Это их свойство используется, например, для получения кофе без кофеина. Только вместо воды тут применяется углекислота, у которой критическая температура составляет 31 °C, а давление — 73 атмосферы. За счет своих газоподобных свойств сверхкритическая углекислота проникает глубоко внутрь кофейных зерен, а проявляя жидкостные свойства, растворяет и выносит до 99% содержащегося в них кофеина.

Твердый газ (аэрогель). Чтобы жидкость сохраняла форму, ее можно охладить до затвердевания. Но есть и другой способ придания жидкостям формы. Например, гель для душа, хотя на ощупь кажется жидким, не растекается по ладони в отличие от шампуня. Гель — это жидкость с каркасом из полимерных молекул. Он образует трехмерную сеть, которая, как губка, удерживает жидкость за счет ее поверхностного натяжения. Каркас же сохраняет форму благодаря собственной жесткости, и в целом субстанция находится в промежуточном между жидким и твердым состояниями.

Гель — это жидкость с каркасом из полимерных молекул. Он образует трехмерную сеть, которая, как губка, удерживает жидкость за счет ее поверхностного натяжения. Каркас же сохраняет форму благодаря собственной жесткости, и в целом субстанция находится в промежуточном между жидким и твердым состояниями.

Механически жидкость из геля не извлечь без разрушения каркаса. Но если, подняв температуру и давление, превратить жидкость в сверхкритический флюид, его можно осторожно «выдуть». Каркас при этом останется нетронутым, а после окончательного высыхания его плотность еще и увеличивается. Получается суперпористый твердый материал, называемый аэрогелем. Впервые он был создан в 1931 году путем выпаривания метанола из кварцевого каркаса. Сегодня кварцевый аэрогель держит рекорд по минимальной плотности твердого материала — 1,9 кг/м3, что всего в полтора раза плотнее воздуха. При этом он довольно прочный (может выдержать стократный собственный вес) и обладает исключительно низкой теплопроводностью, что позволяет применять его как утеплитель в авиакосмической технике.

Ловушка из аэрогеля использовалась на американской межпланетной станции «Стардаст» для сбора образцов космической пыли. Никакой другой материал не мог бы затормозить метеороиды, не расплавив их.

Матрешка мироздания

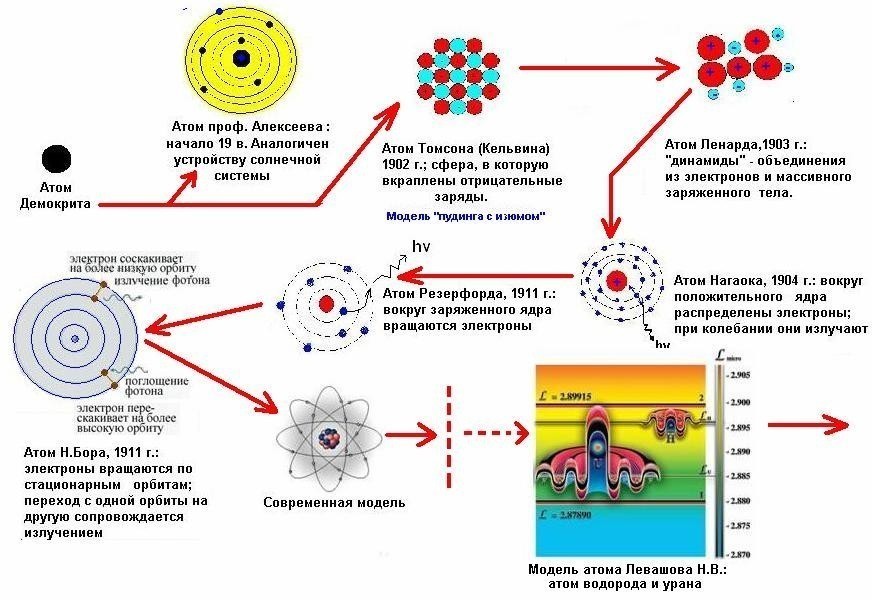

На рубеже XIX–XX столетий стало ясно, что атомы не самый фундаментальный слой реальности .

Вырожденный газ. Лучи света пересекаются, не создавая взаимных помех. Газы смешиваются в сосуде, и каждый занимает весь объем. Но что мешает твердым телам, как призракам, проходить сквозь друг друга? Почему атомы отскакивают друг от друга? Демокрит объяснял это их твердостью. Ван-дер-Ваальс — силами отталкивания. Квантовая механика утверждает, что все дело в электронах.

Уравнение, которое их описывает, говорит, что если два электрона окажутся в одном и том же состоянии (с одинаковыми положениями и скоростями), то они перестанут существовать. Но это нарушило бы принципы сохранения энергии и заряда, так что электроны не могут иметь одинаковое квантовое состояние. Этот принцип известен как запрет Паули, по имени физика, который сформулировал его в 1924 году. Именно этот запрет мешает атомам занимать одно и то же место в пространстве, и он же распределяет электроны вокруг атомного ядра по оболочкам с разными энергиями.

Этот принцип известен как запрет Паули, по имени физика, который сформулировал его в 1924 году. Именно этот запрет мешает атомам занимать одно и то же место в пространстве, и он же распределяет электроны вокруг атомного ядра по оболочкам с разными энергиями.

А еще запрет Паули убережет Солнце от превращения в черную дыру. Силы гравитации на Солнце уравновешены давлением его плазмы, разогретой термоядерными реакциями. Но рано или поздно тяготение одержит верх и станет сжимать вещество, вдавливая друг в друга электронные оболочки и отрывая электроны от атомов. В нарастающей тесноте единственный способ для электронов соблюсти запрет Паули — занимать состояния со все более высокой энергией и скоростью движения. Получается: чем плотнее вещество, тем быстрее движутся электроны и сильнее их давление, причем независимо от температуры. Это состояние электронного газа называют вырожденным. Когда ядра атомов сблизятся в 100 раз теснее, чем в обычном кристалле, давление вырожденных электронов вновь уравновесит гравитацию звезды и сжатие прекратится. Такие сверхплотные звезды назвали белыми карликами за высокую температуру и небольшие размеры (в 100 раз меньше Солнца).

Такие сверхплотные звезды назвали белыми карликами за высокую температуру и небольшие размеры (в 100 раз меньше Солнца).

Живая материя

Квантовые законы позволяют атомам формировать устойчивые структуры — молекулы. Некоторые из них могут катализировать химические реакции. И есть молекулы, которые прямо или косвенно катализируют синтез собственных копий. Одна из таких молекул — ДНК. Автокаталитический процесс, которым она управляет, невероятно сложен.

Важнейшая его часть: формирование замкнутых оболочек — клеток. В них протекают биохимические реакции, а специальные механизмы обеспечивают обмен веществами с окружающей средой через клеточную мембрану и взаимодействие с другими клетками. Множество наномашин работает внутри клетки. Они состоят из органических полимеров — белков, собранных по хранящимся в ДНК кодам. Каскад реакций, которым они управляют, приводит в итоге к созданию новых клеток с копиями ДНК.

Живое вещество — самая сложная форма организации материи во Вселенной. Но все говорит о том, что механизмы, лежащие в основе жизни, можно понять и воспроизвести искусственно.

Но все говорит о том, что механизмы, лежащие в основе жизни, можно понять и воспроизвести искусственно.

Ядерная материя. Когда в 1911 году Эрнест Резерфорд в экспериментах по рассеиванию альфа-частиц открыл атомное ядро, оказалось, что атом — это сущая пустота. На его электронные оболочки приходится всего 0,03% массы, а в ядре, которое на их фоне выглядит, как булавочная головка на футбольном поле, сосредоточено 99,97%. Ядро состоит из нуклонов — протонов и нейтронов, — взаимодействие между которыми отдаленно напоминает взаимодействие частиц в жидкости под действием сил Ван-дер-Ваальса, так что ядерная материя похожа на сверхплотную жидкость. У нее есть поверхностное натяжение, с ядра могут испаряться нуклоны , по нему могут прокатываться волны. Высокие волны могут привести к разделению ядра на две капли, то есть к радиоактивному распаду. А если сильно столкнуть две ядерные капли, преодолев их электрическое отталкивание, они сольются — это и есть ядерный синтез.

Как и электроны, протоны и нейтроны подчиняются запрету Паули и поэтому не сливаются друг с другом. Когда гибнет звезда в несколько раз массивнее Солнца, давление в ее недрах возрастает настолько, что вырожденные электроны разгоняются почти до скорости света. Поскольку дальше ускоряться невозможно, давление перестает расти и сжатие продолжается. Тогда электроны начинают вступать в реакцию с протонами, превращая их в нейтроны, которым нужно меньше места. Подчиняясь принципу Паули, они тоже вырождаются, то есть приобретают в условиях высокой плотности огромные скорости. Будучи в тысячи раз массивнее электронов, вырожденные нейтроны способны выдержать гораздо большее давление. Возникает новое равновесие с гравитацией. Космический объект, в котором оно достигнуто, называют нейтронной звездой. Она представляет собой огромное (диаметром около 20 км) атомное ядро, состоящее из одних нейтронов, причем его плотность даже выше ядерной. Визитная карточка из такой нейтронной материи весила бы как плотина Саяно-Шушенской ГЭС.

Когда гибнет звезда в несколько раз массивнее Солнца, давление в ее недрах возрастает настолько, что вырожденные электроны разгоняются почти до скорости света. Поскольку дальше ускоряться невозможно, давление перестает расти и сжатие продолжается. Тогда электроны начинают вступать в реакцию с протонами, превращая их в нейтроны, которым нужно меньше места. Подчиняясь принципу Паули, они тоже вырождаются, то есть приобретают в условиях высокой плотности огромные скорости. Будучи в тысячи раз массивнее электронов, вырожденные нейтроны способны выдержать гораздо большее давление. Возникает новое равновесие с гравитацией. Космический объект, в котором оно достигнуто, называют нейтронной звездой. Она представляет собой огромное (диаметром около 20 км) атомное ядро, состоящее из одних нейтронов, причем его плотность даже выше ядерной. Визитная карточка из такой нейтронной материи весила бы как плотина Саяно-Шушенской ГЭС.

Нетрудно догадаться, что и у вырожденных нейтронов способность противостоять гравитационному сжатию ограниченна, но вот ясности, что будет, если оно пересилит, пока нет. Обычно говорят, что произойдет неудержимый коллапс в черную дыру. Но, возможно, есть и еще один уровень сопротивления, который может встретить гравитация в глубине нейтронной звезды.

Обычно говорят, что произойдет неудержимый коллапс в черную дыру. Но, возможно, есть и еще один уровень сопротивления, который может встретить гравитация в глубине нейтронной звезды.

Кварковая материя. Протоны с нейтронами нельзя признать Демокритовыми атомами. По современным представлениям, каждый из них состоит из трех кварков, которые связаны глюонным (от английского glue — «клей») полем. Это поле сильно отличается от электрического. У него шесть зарядов (три цвета и три антицвета), а сила взаимодействия с расстоянием не убывает, а растет. На больших расстояниях кварки притягиваются так, что одной силой своей «любви» создают себе из вакуума новых партнеров. Поэтому кварки нельзя выделить и изучить по отдельности, разве что на краткое мгновение.

На Большом адронном коллайдере ядра атомов сталкивают с околосветовой скоростью. Удар так силен, что ядерное вещество разогревается до 10 триллионов градусов. Нуклоны буквально разбиваются на части. Получается плотная смесь кварков и снующих между ними глюонов — кварк-глюонная плазма, которая заполняла Вселенную спустя микросекунду после Большого взрыва. Как и ядерная материя, кварк-глюонная плазма чем-то напоминает жидкость, поскольку кварки тоже подчиняются запрету Паули: сильно сблизившись, они отталкиваются.

Как и ядерная материя, кварк-глюонная плазма чем-то напоминает жидкость, поскольку кварки тоже подчиняются запрету Паули: сильно сблизившись, они отталкиваются.

Если сжать большую массу вещества с силой, с которой соударяются ядра в коллайдере, но при этом избежать нагрева до триллионов градусов, то может возникнуть кварковая материя. Возможно, она образуется в глубине самых массивных нейтронных звезд, которые тогда следовало бы называть кварковыми. Теоретически холодное кварковое вещество, возникнув, будет устойчивым и не распадется после снятия давления. То есть при столкновениях нейтронных звезд кварковая материя может расплескаться по космосу триллионами «страпелек» — капелек странной материи. Если страпелька столкнется с Землей, то прошьет ее насквозь, породив необычного вида сейсмический сигнал. Пара подобных сигналов в сейсмозаписях 1993 года даже была обнаружена, но уверенности в их интерпретации нет.

Кварки, возможно, тоже не последний уровень реальности. Есть теории, по которым они состоят из преонов. Но о них даже теоретики рассуждают очень осторожно.

Но о них даже теоретики рассуждают очень осторожно.

Александр Сергеев

Теги

- наука

40. Учение Демокрита. Понятие атома и пустоты.

Вопросы по философии к вступительному экзамену в аспирантуру АПКиППРО г. Москвы >

Историческое место философии Демокрита

определяется переходом древнегреческой натурфилософии к выработке

понятия индивидуума, индивидуального бытия. Это нашло своё отражение в исходном понятии философии

Демокрита – понятии «атома» как некоторого неделимого материального индивидуума (греч. atomos, как и

лат. individuum, означает «неделимый»), который признаётся не возникшим и не гибнущим, не

разрушимым, не подверженным какому-либо воздействию извне, подлинным бытием, противостоящим пустоте как абсолютному ничто, абсолютному небытию. Атом т. о. превращался у

Демокрита просто в геометрическое тело, которое также неразрушимо, вечно и не имеет каких-либо физических свойств.

Демокрит отрицал бесконечную делимость материи. Для объяснения реального многообразия действительности

Демокрит допускает, что атомы различаются по форме порядку и положению. Атомы различаются между собой только формой, порядком

взаимного следования и положением в пустом пространстве, а также величиной и зависящей от

величины тяжестью.

Эти отличия и лежат в основе всех наблюдаемых отличий. Они имеют бесконечно разнообразные формы с впадинами или выпуклостями.

Демокрит называет атомы также «фигурами» (греч. schemata) или «видиками» (греч. eidola), из чего следует,

что атомы Демокрита являются максимально малыми, далее не делимыми фигурами или статуэтками. Из этих атомов, движущихся в

различных направлениях, из их «вихря» по естественной необходимости путём сближения взаимно

подобных атомов образуются как отдельные цельные тела, так и весь мир; движение атомов вечно, а

число возникающих миров бесконечно. Атомы для человека невидимы, а человеческие отношения

объясняются истечениями из атомов, «видиками», действующими на наши органы чувств и вызывающими

соответствующие ощущения, так что не существует ничего ни сладкого, ни горького, ни белого, ни

чёрного самого по себе, но только атомы и пустота. А. учение распространяется Демокритом на учение о жизни и душе. Душа также состоит из атомов – огненных, тонких, круглых и гладких, и после смерти распадается на атомы, т. е. лишена бессмертия. Жизнь и смерть органично сводится к соединению и разложению атомов. Основа познания —

ощущения. От вещей отделяются «видики» — материальные формы вещей, они

несутся во все стороны в пустом пространстве и проникают в органы чувств

через поры. Если поры соответствуют но величине и форме проникающим в

них видикам, то в ощущениях возникает образ предмета соответствующий

самому предмету. Таким образом, уже в ощущениях мы получаем верный образ

предмета Однако существуют предметы, которые в силу своей малой

величины недоступны чувствам. Мышление, хотя и основанное на ощущениях и носившее у Демокрита вполне телесный характер, тем не менее ставилось у него выше всего; ощущения, взятые сами по себе, ложны. Недостаточные и неточные свидетельства ощущений исправляются более тонким усмотрением ума. Так, атомы и пустота невидимы, но их существование удостоверяется основанным на чувствах наблюдениями и размышлением. Однако Демокрит не отрицает реальность воспринимаемого. В данном случае Демокрит говорит о том, что философия занимается изучением не того, что известно всем, а того, что лежит в основе всего, образует его причин. Высшее блаженство Демокрит видит в освобождении от всего чувственного и случайного, в спокойной ясности духа. Идеалом Демокрита

является жизнь, обеспеченная общим законом и порядком, безмятежная и

благодушная. Важнейшее условие — разделение труда. Этические воззрения —

разумное наслаждение жизнью состоит в светлом и спокойном состоянии

души, обусловленном согласием с природой, исполнением долга, мерой во

всем… Умение доходить до такого состояния дает обучение, которое

Демокрит не отделяет от воспитания без которого не могут быть достигнуты

ни искусство, ни мудрость. Этика впервые становится у Демокрита

отдельной наукой. Демокрит одним из первых говорил об историческом прогрессе в области наук, искусств и ремёсел, происхождение которых

Демокрит объяснял нуждой, потребностями людей. |

PHYS771 Лекция 1: Атомы и пустота

PHYS771 Лекция 1: Атомы и пустота PHYS771 Лекция 1: Атомы и пустотаСкотт Ааронсон

Администрация

Наборы задач. У нас будет несколько наборов задач — они будут полезны для вас, а также дадут мне обратную связь о том, насколько вы поняли. Но вот правило: вам не придется решать все проблемы. Вы можете написать: «Да, задача 4 — настоящая тупиковая задача. Я думал об этом, я не знаю ответа. Вот несколько более простых задач, которые я может решить .» Я оцениваю это так же, как оцениваю исследовательскую работу, в которой говорится подобное. С другой стороны, если вы понятия не имеете, как решить задачу, но

Было бы намного лучше, если бы вы оставили вопрос пустым. .

Было бы намного лучше, если бы вы оставили вопрос пустым. . Классы. Должен вам сказать, что я ненавижу оценки, я ненавижу средний балл. Я скажу вам, почему. Некоторые люди думают, что оценки — плохая идея, потому что они сводят сложное человеческое существо к числу. Это не то, что я думаю. Я думаю, если вы собираетесь свести человека к числу, по крайней мере, делайте это статистически разумным способом! «Этот человек набирает одно стандартное отклонение выше среднего по это задание в пределах это населения.» A-: что это означает ? Это означает, что учитель решил поставить вам A-. Потому что, может быть, он сказал, ну, этот ученик получил B+ согласно моему произвольный выдуманный алгоритм, отличный от всех остальных, но B+ действительно находится на границе A-, поэтому я сделаю его A-. А это кандидаты математических наук, и они не замечают проблемы бесконечного регресса. И, конечно же, для менее симпатичного ученика четверка с таким же произвольным понижением до четверки.

Тем не менее, полагаю, я должен поставить вам оценки. Итак, что я могу сказать? Если вы придете, поучаствуете, сделаете заметки, выполните наборы задач, у вас все получится. Если вы хотите получить A или A+, вам, возможно, придется спорить и не соглашаться со мной. (Я имею в виду, что разумно не согласны со мной.)

Хорошо. Так почему же Демокрит? Прежде всего, кем был Демокрит? Он был этим древнегреческим чуваком. Он родился около 450 г. до н.э. в Абдере, похожем на захудалый городок. где люди из Афин сказали, что даже воздух вызывает глупость. Согласно моему источнику, которым является Википедия, он был учеником Левкиппа. Его называют «досократиком», хотя на самом деле он был современником Сократа. Это дает вам представление о том, насколько важным он считается: «Да,

)

)Почти ни одно из сочинений Демокрита не сохранилось. (Некоторые из них, по-видимому, сохранились в Средние века, но теперь они утеряны.) То, что мы знаем о нем, в основном связано с тем, что другие философы, такие как Аристотель, воспитали его, чтобы критиковать.

Итак, какие идеи они критиковали? Демокрит считал, что вся вселенная состоит из атомов в пустоте, постоянно движущихся по определенным, понятным законам. Эти атомы могут ударяться друг о друга и отскакивать друг от друга, а могут слипаться, образуя более крупные объекты. Они могут иметь разный размер, вес и форму — могут быть сферы, цилиндры и так далее. С другой стороны, Демокрит говорит, что такие свойства, как цвет и вкус, не присущи атомам, а возникают в результате взаимодействия многих атомов. Ибо если атомы, из которых состоит океан, были «внутренне голубыми», то как они могли образовать белую пену на волнах?

Помните, это 400 г. до н.э. Пока мы бьемся очень хорошо.

Почему Демокрит думает, что эти атомы окружены пустотой? Он приводит несколько аргументов, один из которых можно перефразировать следующим образом (вслед за Карлом Саганом).

Кстати, некоторые из вас, возможно, знают, что даже сегодня не утихают споры между атомистами и антиатомистами. На этот раз штаб атомистов находится не в Абдере; они в миле отсюда по железнодорожным путям, в каком-то блестящем черном здании. Вопрос в этом споре состоит в том, состоят ли сами пространство и время из неделимых атомов на планковской шкале 10 -33 сантиметра или 10 -43 секунды. Как ни странно, у физиков почти нет экспериментальных данных, и они в основном находятся в той же ситуации, что и Демокрит 2400 лет назад. Если вам нужно мнение невежественного, неосведомленного обывателя, то мои деньги на стороне атомистов. И аргументы, которые я бы использовал, не полностью отличаются от тех, что использовал Демокрит: в основном они основаны на присущих им математических трудностях с континуумом.

Если вам нужно мнение невежественного, неосведомленного обывателя, то мои деньги на стороне атомистов. И аргументы, которые я бы использовал, не полностью отличаются от тех, что использовал Демокрит: в основном они основаны на присущих им математических трудностях с континуумом.

Один сохранившийся отрывок Демокрита — это диалог между интеллектом и чувствами. Интеллект начинает со слов: «По условности сладость, по условности горечь, по условности цвет, а на самом деле только атомы и пустота». В моей книге уже одна эта строчка ставит Демокрита плечом к плечу с Платоном, Аристотелем или любым другим древним философом, которого вы хотите назвать. Но на этом диалог не заканчивается. Чувства отвечают, говоря: «Глупый ум! Ты пытаешься свергнуть нас, в то время как именно от нас ты берешь свои показания?»

Впервые я встретил этот диалог в книге Шрёдингера. Ах, Шредингер! — Вы видите, что мы приближаемся к «квантовым вычислениям» в названии курса. Мы доберемся туда, не беспокойтесь об этом.

Мы доберемся туда, не беспокойтесь об этом.

Но зачем Шредингеру интересоваться этим диалогом? Что ж, Шредингера интересовало многое. Он не был интеллектуальным моногамистом (да и вообще моногамистом любого рода). Но одна причина, по которой он , возможно, заинтересовало одно уравнение, с которым он работал, о котором вы, вероятно, слышали:

i dψ/dt = Hψ

(Я правильно понял, Рэй?)

Собственно, напишу в более правильной форме:

|ψ t+1 〉 = U |ψ t 〉

Что такое это уравнение? Что ж, возможно, вам придется добавить к нему несколько деталей — например, физику, — но как только вы это сделаете, оно описывает эволюцию квантово-чистого состояния. Для любого изолированного региона Вселенной, который вы хотите рассмотреть, это уравнение описывает эволюцию во времени состояния этого региона, которое мы представляем в виде нормализованной линейной комбинации — суперпозиция — всех возможных конфигураций элементарных частиц в этой области. Таким образом, вы можете думать об этом уравнении как о сложной современной версии «атомов и пустоты» Демокрита. И, как мы все знаем, он неплохо справляется с атомами и пустотной частью.

Таким образом, вы можете думать об этом уравнении как о сложной современной версии «атомов и пустоты» Демокрита. И, как мы все знаем, он неплохо справляется с атомами и пустотной частью.

Часть, где это может быть не так хорошо, это часть «от нас вы берете свои доказательства». Где «мы»? Помните, уравнение описывает суперпозицию всех возможных конфигураций частиц. Итак, я не знаю — вы в суперпозиции? Я не чувствую себя я!

Между прочим, одна вещь, которую я , а не , собираюсь сделать в этом классе, это попытаться продать вам какую-нибудь любимую интерпретацию квантовой механики. Вы вольны верить в любую интерпретацию, которую диктует ваша совесть. (Какова моя собственная точка зрения? Что ж, я согласен с каждой интерпретацией в той мере, в какой она говорит о наличии проблемы, и не согласен с каждой интерпретацией в той степени, в какой она утверждает, что решила проблему!)

В любом случае, точно так же, как мы можем классифицировать религии как монотеистические и политеистические, мы можем классифицировать интерпретации квантовой механики по тому, где они сводятся к проблеме «помещения себя в когерентную суперпозицию». С одной стороны, у нас есть интерпретации, которые с энтузиазмом заметают проблему под ковер: Копенгаген и его байесовские и эпистемологические внуки. В этих интерпретациях у вас есть ваша квантовая система, у вас есть ваше измерительное устройство, и между ними есть линия. Конечно, линия может переходить от одного эксперимента к другому, но для любого конкретного эксперимента она должна быть где-то. В принципе, вы можете даже представить себе, что вы ставите других людей на квантовую сторону, но вы себя всегда на классической стороне. Почему? Потому что квантовое состояние — это просто представление ваших знаний, а вы по определению классическое существо.

С одной стороны, у нас есть интерпретации, которые с энтузиазмом заметают проблему под ковер: Копенгаген и его байесовские и эпистемологические внуки. В этих интерпретациях у вас есть ваша квантовая система, у вас есть ваше измерительное устройство, и между ними есть линия. Конечно, линия может переходить от одного эксперимента к другому, но для любого конкретного эксперимента она должна быть где-то. В принципе, вы можете даже представить себе, что вы ставите других людей на квантовую сторону, но вы себя всегда на классической стороне. Почему? Потому что квантовое состояние — это просто представление ваших знаний, а вы по определению классическое существо.

Но что, если вы хотите применить квантовую механику ко всей вселенной, включая себя? Ответ, в интерпретациях эпистемологического типа, заключается просто в том, что вы не задаете такого рода вопросов! Между прочим, это был самый любимый философский ход Бора, его свайный драйв WWF: «Вам нельзя задавать такой вопрос!»

С другой стороны, у нас есть интерпретации, что делают разными способами, чтобы понять, как поставить себя в суперпозицию: многомировость, механика Бома и т. д.

д.

Теперь, таким упрямым решателям проблем, как мы, это может показаться большим спором из-за слов — зачем беспокоиться? Я, собственно, с этим согласен: если бы это был просто словесный спор, то нам не стоило бы заморачиваться! Но, как указывал Дэвид Дойч в конце 1970-х годов, мы можем 0013 придумать эксперименты, которые позволили бы отличить первый тип интерпретации от второго типа. Самый простой эксперимент — просто поставить себя в когерентную суперпозицию и посмотреть, что получится! Или, если это слишком опасно, поместите кого-то еще в когерентную суперпозицию. Дело в том, что если бы людей регулярно помещали в суперпозицию, то вся работа по проведению границы между «классическими наблюдателями» и остальной вселенной стала бы несостоятельной.

Ну ладно, человеческий мозг — мокрая, липкая, неряшливая штука, и, может быть, мы не сможем поддерживать их когерентную суперпозицию в течение 500 миллионов лет. Итак, что же самое лучшее? Что ж, мы могли бы попытаться поместить компьютер в суперпозицию . Чем сложнее был компьютер — чем больше он напоминал мозг, как и мы сами, — тем дальше мы продвигали «грань» между квантовым и классическим. Вы видите, что отсюда до квантовых вычислений всего один крошечный шаг.

Чем сложнее был компьютер — чем больше он напоминал мозг, как и мы сами, — тем дальше мы продвигали «грань» между квантовым и классическим. Вы видите, что отсюда до квантовых вычислений всего один крошечный шаг.

Здесь я хотел бы извлечь более общий урок. Какой смысл говорить о философских вопросах? Потому что на этом уроке мы собираемся сделать немало — я имею в виду философскую чушь. Ну, есть стандартный ответ, и это то, что философия — это интеллектуальная работа по уборке — уборщики, которые приходят после того, как ученые устроили беспорядок, чтобы попытаться собрать осколки. Таким образом, согласно этой точке зрения, философы должны сидеть в своих креслах и ждать, когда в науке произойдет что-то удивительное — вроде квантовой механики, вроде неравенства Белла, вроде теоремы Гёделя, — а затем налетать, как стервятники, и говорить: «Ах, вот в чем дело». действительно имелось в виду .

Ну, на первый взгляд это кажется скучным. Но по мере того, как вы привыкнете к такой работе, я думаю, вы обнаружите, что. .. все еще скучно!

.. все еще скучно!

Как и большинство из вас, я заинтересован в результатах — в поиске решений нетривиальных, четко определенных открытых проблем. Итак, какова роль философии в этом? Я хочу предложить более возвышенную роль, чем интеллектуальный дворник: философия может быть разведчиком . Он может быть исследователем — наметить интеллектуальную территорию для науки до позже переезжайте и стройте кондоминиумы или что-то в этом роде. Не все отрасли науки были «заранее разведаны» философией, но некоторые из них были. И в недавней истории я думаю, что квантовые вычисления действительно являются примером для подражания. Это нормально говорить людям «Заткнись и вычисляй», но вопрос в том, что они должны вычислить? По крайней мере, здесь, в IQC, те вещи, которые мы любим вычислять — пропускная способность квантовых каналов, вероятности ошибок квантовых алгоритмов и т. д. — люди никогда бы не подумали вычислять, если бы не философия.

Хорошо, я обещал тебе головоломку. Ранее я упомянул присущие континууму математические трудности, поэтому у меня есть загадка, отчасти связанная с этим. Если это слишком просто, дайте мне знать, и я дам вам более сложное.

Ранее я упомянул присущие континууму математические трудности, поэтому у меня есть загадка, отчасти связанная с этим. Если это слишком просто, дайте мне знать, и я дам вам более сложное.

Ты знаешь настоящую линию, да? Предположим, нам нужно объединение открытых интервалов, покрывающее каждую рациональную точку. Вопрос: должна ли сумма длин интервалов быть бесконечной? Можно было бы, конечно, так подумать! В конце концов, практически везде есть рациональные числа!

[Ричард Клив немедленно решает головоломку.]

Ладно, думаю, это было слишком просто.

[Решение: Сумма длин интервалов может быть не только конечной, но и сколь угодно близкой к нулю! Просто перечислите рациональные числа, r 0 , r 1 и т. д. Затем поместите интервал размером ε/2 i вокруг r i для каждого i.]

Здесь сложнее: у нас есть единичный квадрат, [0,1] 2 . Рассмотрим функцию S, которая отображает каждое действительное число x∈[0,1] в счетное подмножество S(x) из [0,1]. Можем ли мы выбрать S так, чтобы для каждого (x,y)∈[0,1] 2 , либо y∈S(x), либо x∈S(y)?

Можем ли мы выбрать S так, чтобы для каждого (x,y)∈[0,1] 2 , либо y∈S(x), либо x∈S(y)?

[Обсуждение этой лекции в блоге]

[Следующая лекция →]

[Вернуться на домашнюю страницу PHYS771]

Материализм: атомы и пустота | Хайброу

26.06.2020 | 0

Эпизод #9 курса Древнегреческой философии доктора Уилла Бэкингема

Здравствуйте и с возвращением. В предыдущем уроке мы рассмотрели философов-стоиков Древней Греции. Сегодня мы рассмотрим одну из философских традиций, которая на протяжении веков соперничала со стоиками: философию древних материалистов.

Атомы и Пустота

Мы привыкли думать, что Вселенная состоит из бесчисленных атомов, как совершенно современная идея. Но она почти так же стара, как и сама философия. На самом деле слово «атом» — это греческое слово, означающее «неразрезаемый». Сегодня мы можем наблюдать за атомами через микроскопы, и мы также знаем, что атомы действительно можно разрезать. Но для древнегреческих философов атомы не были чем-то, что они могли наблюдать. Вместо этого они были гипотезой о том, как устроен мир.

Но для древнегреческих философов атомы не были чем-то, что они могли наблюдать. Вместо этого они были гипотезой о том, как устроен мир.

Греческая школа атомистов была основана философом по имени Левкипп. Мы мало что о нем знаем, только то, что он жил примерно в 5 веке до нашей эры и что у него был ученик по имени Демокрит. Мы знаем о Демокрите больше, потому что он написал более 50 книг, хотя ничего из того, что он написал, не сохранилось до наших дней. В результате большинство идей Демокрита мы знаем из вторых рук, в основном благодаря Аристотелю.

Демокрит Диссектор

Из сохранившихся записей мы знаем, что Демокрит был плодовитым философом, чье мышление простиралось от вопросов об окончательной структуре вселенной до этики и идей о языке, обществе и религии. Но наиболее известен он своими рассуждениями об атомизме.

Вывод Демокрита о том, что мир должен состоять из атомов, был основан не на наблюдениях, а на рассуждениях. Согласно Демокриту, мы знаем из наблюдений, что все в мире состоит из более мелких частей. Но какова наименьшая возможная часть? Либо эта наименьшая возможная часть не имеет величины (что означает, что вещи бесконечно делимы), либо она имеет некоторую величину (что означает, что существует точка, в которой вы больше не можете делить вещи). Демокрит утверждал, что нет смысла строить мир из частей, не имеющих величины, потому что, сложив бесконечное количество нулей, вы все равно получите ноль. Он пришел к выводу, что, когда вы делите вещи, вы должны в конечном итоге добраться до наименьшей возможной части, за пределами которой вещи не могут быть разделены дальше: фундаментальная неразделимая единица, другими словами, атом.

Но какова наименьшая возможная часть? Либо эта наименьшая возможная часть не имеет величины (что означает, что вещи бесконечно делимы), либо она имеет некоторую величину (что означает, что существует точка, в которой вы больше не можете делить вещи). Демокрит утверждал, что нет смысла строить мир из частей, не имеющих величины, потому что, сложив бесконечное количество нулей, вы все равно получите ноль. Он пришел к выводу, что, когда вы делите вещи, вы должны в конечном итоге добраться до наименьшей возможной части, за пределами которой вещи не могут быть разделены дальше: фундаментальная неразделимая единица, другими словами, атом.

На основании этого аргумента Демокрит предположил, что все состоит из пустоты и атомов. Он предположил, что пустота бесконечно велика и заполнена бесконечным числом атомов. Все существующее, говорил он, состоит из этой комбинации «бытия» (атомов) и «небытия» (пустоты).

Эпикур: освобождение от турбулентности

Одним из более поздних греческих философов, воспринявших идеи Демокрита, был Эпикур (ок. 341–270 гг. до н. э.), который основал собственную философскую школу под названием «Сад». Это было философское сообщество, базировавшееся недалеко от Афин.

341–270 гг. до н. э.), который основал собственную философскую школу под названием «Сад». Это было философское сообщество, базировавшееся недалеко от Афин.

Философия Эпикура уходит своими корнями в атомистический взгляд Демокрита на вселенную. Он представлял себе мир и все в нем как бурный каскад атомов сквозь пустоту. Когда атомы падают, они отклоняются, сталкиваются и слипаются, образуя более крупные тела. Для Эпикура все состоит из этих слипшихся, падающих атомов. Это означает, что мир всегда находится в движении, нестабилен и постоянно меняется.

Это может показаться ужасающей картиной. Но Эпикур считал, что эта идея способна избавить нас от всякого рода тревог. Многие люди в греческом мире верили, что боги имеют влияние на человеческую жизнь. Но Эпикур утверждал, что если мы поймем простые механизмы, лежащие в основе сложности мира, мы освободимся от наших суеверных забот.

Для Эпикура лучший образ жизни — привнести спокойствие, устойчивость и порядок в этот великий каскад атомов и пустоты. Мы можем сделать это, говорит он, живя спокойно и культивируя простые удовольствия, которые не ведут к дальнейшим волнениям. Его примеры включают дружбу, простую еду, небольшой бокал вина, отказ от участия в политике. «Пришли мне горшочек сыра, — писал однажды Эпикур другу, — чтобы я мог предаваться расточительности, когда захочу». Эту строчку часто цитировали последователи Эпикура, чтобы показать, что, хотя он считал удовольствие единственным важным в жизни, в своей погоне за удовольствиями он был весьма сдержан.

Мы можем сделать это, говорит он, живя спокойно и культивируя простые удовольствия, которые не ведут к дальнейшим волнениям. Его примеры включают дружбу, простую еду, небольшой бокал вина, отказ от участия в политике. «Пришли мне горшочек сыра, — писал однажды Эпикур другу, — чтобы я мог предаваться расточительности, когда захочу». Эту строчку часто цитировали последователи Эпикура, чтобы показать, что, хотя он считал удовольствие единственным важным в жизни, в своей погоне за удовольствиями он был весьма сдержан.

Материализм сегодня

Призыв Демокрита и Эпикура думать о мире просто как о том, что он состоит из материальной материи, продолжал находить отклик на протяжении столетий. С 16 века многие философы в Европе начали заново открывать древние атомистические идеи, но только когда Джон Дальтон выдвинул свою научную теорию атома в начале 19 века, атомизм действительно вернулся.

На последнем уроке мы рассмотрим, как греческая философия продолжает влиять на нас даже сегодня.

Из многочисленных сочинений

Демокрита (Диоген Лаэртский насчитывает их до 70) до нас дошло только

около 300 фрагментов. Многие авторитетные античные источники

восхваляют простоту, ясность и красоту стиля

Демокрита, по своей поэтичности приближающегося к стилю Платона.

Из многочисленных сочинений

Демокрита (Диоген Лаэртский насчитывает их до 70) до нас дошло только

около 300 фрагментов. Многие авторитетные античные источники

восхваляют простоту, ясность и красоту стиля

Демокрита, по своей поэтичности приближающегося к стилю Платона.

Такие свойства веществ постигаются умом, и

это познавание также может быть достоверным.

Такие свойства веществ постигаются умом, и

это познавание также может быть достоверным.