Романтические черты в поэме Лермонтова Демон 🤓 [Есть ответ]

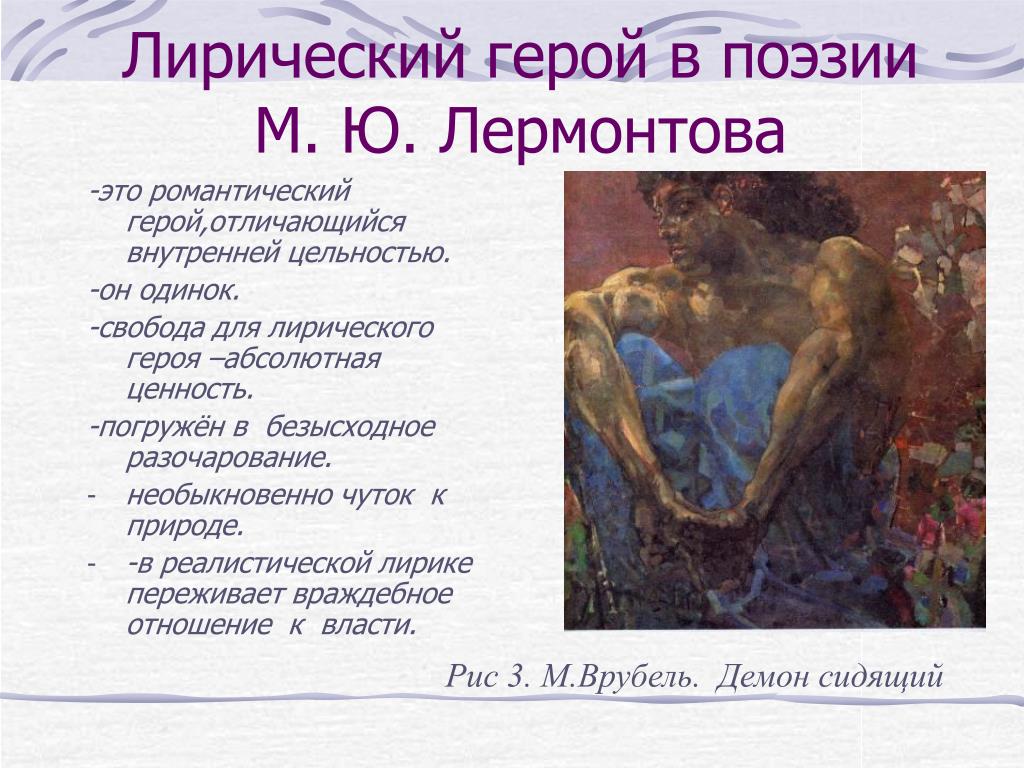

Романтический герой, который впервые был обрисован А.С. Пушкиным в «Кавказском пленнике» и в «Цыганах» и в котором автор названных поэм, по его собственным словам, изобразил «отличительные черты молодежи 19-го века», нашёл законченное развитие в романтическом образе Демона. В «Демоне» М.Ю. Лермонтов дал свое понимание и свою оценку героя-индивидуалиста.

Лермонтов использовал в «Демоне», с одной стороны, библейскую легенду о духе зла, свергнутом с неба за свой бунт против верховной божественной власти, а с другой – фольклор кавказских народов, среди которых, были широко распространены предания о горном духе, поглотившем девушку-грузинку. Это придает сюжету «Демона» иносказательный характер. Но под фантастикой сюжета здесь скрывается глубокий психологический, философский, социальный смысл.

Гордое утверждение личности, противопоставленной отрицательному миропорядку, звучит в словах Демона: «Я царь познанья и свободы». На этой почве у Демона складывается то отношение к действительности, которое поэт определяет выразительным двустишием:

На этой почве у Демона складывается то отношение к действительности, которое поэт определяет выразительным двустишием:

И всё, что пред собой он видел

Он презирал иль ненавидел.

Но Лермонтов показал, что нельзя остановиться на презрении и ненависти. Став на пусть абсолютного отрицания, Демон отверг и положительные идеалы. По его собственным словам, он

«Всё благородное бесславил

И всё прекрасное хулил».

Это и привело Демона к тому мучительному состоянию внутренней опустошенности, бесплотности, бесперспективности, к одиночеству, в котором мы застаем его в начале поэмы. «Святыня любви, добра и красоты», которую Демон вновь покинул и под впечатлением прекрасного, открывается ему в Тамаре, – это Идеал достойной человека прекрасной свободной жизни. Завязка сюжета и состоит в том, что Демон остро ощутил пленительность острого Идеала и всем своим существом устремился к нему. В этом смысл той попытки «возрождения» Демона, о которой в поэме рассказывается в условных библейско-фольклорных образах.

Но в дальнейшем признал эти мечты «безумными» и проклял их. Лермонтов, продолжая анализ романтического индивидуализма, с глубокой психологической правдой, скрывает причины этой неудачи. Он показывает, как в развитии переживаний о событии благородный общественный идеал подменяется иным – индивидуалистическим и эгоистическим, возвращающим Демона к исходной позиции. Отвечая «соблазна полными речами» на мольбы Тамары, «злой дух» забывает идеал «любви, добра и красоты». Демон зовёт к уходу от мира, от людей. Он предлагает Тамаре оставить «жалкий свет его судьбы», предлагает смотреть на землю «без сожаленья, без участья». Одну минуту своих «непризнанных мучений» Демон ставит выше «тягостных лишений, трудов и бед толпы людской…» Демон не смог преодолеть в себе эгоистического индивидуализма. Это стало причиной гибели Тамары и поражения Демона:

И вновь остался он, надменный,

Один, как прежде, во вселенной

Без упованья и любви!.

Белинский правильно увидел внутренний смысл поэмы Лермонтова: «Демон, – писал критик, – отрицает для утверждения, разрушает для созидания. …».

…».

Лермонтов в романтической форме показал бесперспективность подобных настроений отрицания и выдвинул необходимость иных путей борьбы за свободу.

Преодоление романтического индивидуализма, раскрытие ущербности «демонического» отрицания ставило перед Лермонтовым проблему действенных путей борьбы за свободу личности, проблему иного героя.

Демон Лермонтова – «могучий образ», «немой и гордый», который столько лет сиял поэту «волшебно-сладкой красотой». В поэме Лермонтова бог изображен как сильнейший из всех тиранов мира. А Демон – враг этого тирана. Самым жестоким обвинением творцу Вселенной служит им же созданная Земля:

Где нет ни истинного счастья,

Ни долговечной красоты,

Где преступленья лишь да казни,

Где страсти мелкой только жить;

Где не умеют без боязни

Ни ненавидеть, ни любить.

Этот злой, несправедливый бог как бы действующее лицо поэмы. Он где-то за кулисами. Но о нём постоянно говорят, о нём вспоминают, о нём рассказывает Демон Тамаре, хотя он и не обращается к нему прямо, как это делают герои других произведений Лермонтова. «Ты виновен!» – упрёк, который бросают богу герои драм Лермонтова, обвиняя творца Вселенной.

«Ты виновен!» – упрёк, который бросают богу герои драм Лермонтова, обвиняя творца Вселенной.

Лермонтов любит недосказанность, он часто говорит намеками.

Демон наказан не только за ропот: он наказан за бунт. И его наказание страшное, изощренное. Тиран бог своим страшным проклятьем испепелил душу Демона, сделал её холодной, мертвой. Он не только изгнал его из рая – он опустошил его душу. Но и этого мало. Всесильный деспот возложил на Демона ответственность за зло мира. По воле бога Демон «жжёт печатью роковой» всё, к чему ни прикасается, вредит всему живому. Бог сделал Демона и его товарищей по мятежу злобными, превратил их в орудие зла. В этом страшная трагедия героя Лермонтова:

Но что же? Прежнего собрата

Не узнавал ни одного.

Изгнанников, себе подобных,

Я звать в отчаянии стал,

Но слов и лиц и взоров злобных,

Увы, я сам не узнавал.

И в страхе я, взмахнув крылами,

Помчался – но куда? Зачем?

Не знаю, – прежними друзьями

Я был отвергнут, как Эдем,

Мир для меня стал глух и нем…

Любовь, вспыхнувшая в душе Демона, означала для него возрождение. «Неизъяснимое волненье», которое он почувствовал при виде пляшущей Тамары, оживило «немой души его пустыню»,

«Неизъяснимое волненье», которое он почувствовал при виде пляшущей Тамары, оживило «немой души его пустыню»,

И вновь постигнул он святыню

Любви, добра и красоты!

Мечты о прошлом счастье, о том времени, когда он «не был злым», проснулись, чувство заговорило в нём «родным, понятным языком». Возвращение к прошлому вовсе не значило для него примирение с богом и возвращение к безмятежному блаженству в раю. Ему, вечно ищущему мыслителю, такое бездумное состояние было чуждо, не нужен был ему и этот рай с беззаботными, спокойными ангелами, для которых не было вопросов и всегда всё было ясно. Он хотел другого. Он хотел, чтобы душа его жила, чтобы откликалась на впечатление жизни и могла общаться с другой родной душой, испытывать большие человеческие чувства. Жить! Полной жизнью жить – вот что значило для Демона возрождение. Ощутив любовь к одному живому существу, он почувствовал любовь ко всему живому, ощутил потребность делать подлинное, настоящее добро, восхищаться красотой мира, к нему вернулось всё то, чего лишил его «злой» бог.

В ранних редакциях радость Демона, почувствовавшего в сердце трепет любви, юный поэт описывает очень наивно, примитивно, как-то по-детски, но удивительно просто и выразительно:

Тот железный сон

Прошёл. Любить он может-может,

И в самом деле любит он!.

«Железный сон» душил Демона и был результатом божьего проклятья, это было наказанием за битву. У Лермонтова вещи говорят, и силу страданья своего героя поэт передаёт образом камня, прожжённого слезой. Почувствовав впервые «тоску любви, её волненье», сильный, гордый Демон плачет. Из его глаз катится одна-единственная скупая, тяжёлая слеза и падает на камень:

Поныне возле кельи той

Насквозь прожжённый виден камень

Слезою жаркою, как пламень,

Нечеловеческой слезой.

Образ камня, прожжённого слезой, появляется ещё в поэме, созданной семнадцатилетним мальчиком. Демон был в течение долгих лет спутником поэта. Он растёт и мужает вместе с ним. И Лермонтов не раз сравнивает своего лирического героя с героем своей поэмы:

Я не для ангелов и рая

Всесильным богом сотворён;

Но для чего живу, страдая,

Про это больше знает он.

«Как демон мой, я зла избранник», – говорит о себе поэт. Он сам такой же мятежник, как и его Демон. Герой ранних редакций поэмы – милый, трогательный юноша. Ему та хочется излить кому-нибудь свою исстрадавшуюся душу. Полюбив и ощутив «добро и красоту», юный Демон удаляется на вершине гор. Он решил отказаться от своей возлюбленной, не встречаться с ней, чтобы не причинить ей страданий. Он знает, что его любовь погубит эту земную девушку, запертую в монастыре; её строго накажут и на земле и на небе. О страшных наказаниях «согрешивших» монахинь много раз рассказывалось в произведениях литературы, иностранной и русской.

Пробудившееся в нём чувство подлинного добра молодой Демон проявляет также и в том, что помогает людям, заблудившимся в горах во время метели, сдувает снег с лица путника «и для него защиты ищет».

Поэтические пейзажи Кавказа у Лермонтова имеют характер документальности, эти серые, обнажённые скалы сопоставимы с опустошённостью души своего героя. Но действие поэмы развивается. И Демон уже перелетел за Крестовый перевал:

И Демон уже перелетел за Крестовый перевал:

И перед ним иной картины

Красы живые расцвели…

Эта резкая перемена пейзажа правдива. Она поражает каждого, кто проезжает через Крестовую гору:

Роскошной Грузии долины

Ковром раскинулись вдали.

И Лермонтов с тем же мастерством, с каким он только что описал суровый и величественный пейзаж Кавказского хребта до Крестового перевала, теперь рисует «роскошный, пышный край земли» – с кустами роз, соловьями, развесистыми, обвитыми плющом чинарами и «звонко бегущими ручьями». Полная жизнь роскошная картина природы подготавливает нас к чему-то новому, и мы начинаем невольно ждать событий. На фоне этой благоуханной земли появляется впервые героиня поэмы. Как образ Демона дополняется пейзажем скалистых гор, так и образ молодой, полной жизни красавицы грузинки Тамары становится ярче в сочетании с пышной природой её родины. На кровле, устланной коврами, среди подруг проводит свой последний день в родном доме дочь князя Гудала Тамара. Завтра её свадьба. Волновавшая Тамару мысль о «судьбе рабыни» была протестом, бунтом против этой судьбы, и этот бунт ощутил в ней Демон. Именно ей он и мог обещать открыть «пучину гордого познанья». Только к девушке, в характере которой были заложены черты мятежности, мог обратиться Демон с такими словами:

Завтра её свадьба. Волновавшая Тамару мысль о «судьбе рабыни» была протестом, бунтом против этой судьбы, и этот бунт ощутил в ней Демон. Именно ей он и мог обещать открыть «пучину гордого познанья». Только к девушке, в характере которой были заложены черты мятежности, мог обратиться Демон с такими словами:

Оставь же прежнее желанье

И жалкий свет его судьбе;

Пучину гордого познанья

Взамен открою я тебе.

Между героем и героиней поэмы «Демон» существует некоторая родственность характеров. Философское произведения в то же время и поэма романтическая и психологическая. В ней и громадный социальный смысл. Герой поэмы носит в себе черты живых людей, современников поэта.

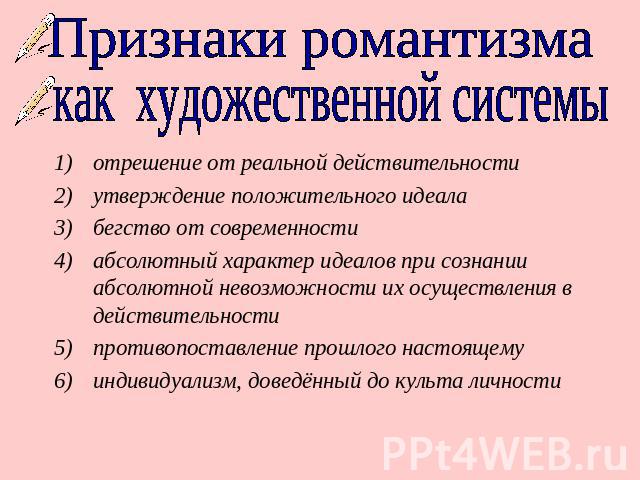

Резюмируя вышесказанное, заметим, что все черты присущие романтизму как художественному методу, ярко прослеживаются в поэме «Демон»:

· Главный герой – одиночка, бросивший вызов даже не человеческому обществу – самому Богу

· Демон – личность яркая, сильная, как и подобает романтическому герою.

· Огромную роль в поэме играют пейзажи Кавказа: Демон сродни эти горам, он такой же независимый, также обречен на Вечность

Черты романтизма в поэме М.Ю. Лермонтова «Демон» — Студопедия

Поделись

Введение

Все мы в большей или меньшей степени живем в мире фантазии. Каждому из нас хочется от житейской прозы уйти в мир мечты, тем самым становясь романтиком. Мы называем романтическими величественные и яркие картины природы, прекрасные и значительные события человеческой жизни, чистую, поэтическую любовь.

Романтика, по словам К.Г. Паустовского, «не дает нам успокоиться и показывает всегда новые, сверкающие дали, иную жизнь, она тревожит и заставляет страстно желать этой жизни».

Лермонтов – один из величайших мастеров русского художественного слова. Преемник Пушкина и продолжатель его работы в стихах и прозе, Лермонтов использовал литературный опыт и многих других русских и западноевропейских писателей – своих современников и предшественников. При этом все унаследованное и традиционное он органически освоил и творчески переработал, создав в результате оригинальное, неповторимое поэтическое искусство. Он является ярким представителем русского романтизма в литературе.

При этом все унаследованное и традиционное он органически освоил и творчески переработал, создав в результате оригинальное, неповторимое поэтическое искусство. Он является ярким представителем русского романтизма в литературе.

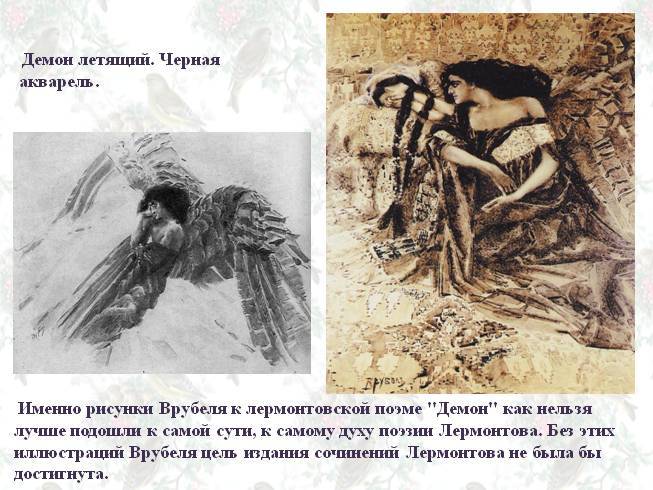

На основе его творчества появились в России новые произведения искусства: художественные, музыкальные. После знакомства с ними возрос мой интерес к Лермонтова, его творческому наследию, поэтому объектом исследования является романтизм в русском искусстве 19 века.

Предмет исследования – черты романтизма в поэме М.Ю. Лермонтова «Демон» и влияние этого произведения на творчество М.А. Врубеля и Рубинштейна.

Гипотеза: мы предполагаем, что

1. Поэма М.Ю. Лермонтова «Демон» является романтическим произведением;

2. Она дала толчок для появления новых произведений в живописи и музыке.

Исходя из гипотезы, вытекает цель нашего исследования: познакомиться с явлением романтизма в русском искусстве 19 века, выявить черты романтизма в произведении «Демон».

Задачи:

1. Изучить информационное пространство по заявленной теме

2. Определить черты романтизма в поэме М.Ю. Лермонтова «Демон»

3. Проанализировать поэму «Демон» как произведение романтизма

4. Выявить влияние творчества Лермонтова на появление произведений живописи и музыки.

Для реализации поставленных задач мы использовали общенаучные и конкретно-научные теоретические методы: конкретизация, анализ, синтез, сравнение, анализ литературы, анализ понятийно-терминологической системы.

В решении поставленных задач большую роль сыграли книги Максимова Д.Е, Вацуро В.Е, репродукции картин М. Врубеля и интернет ресурсы, для прослушивания оперы «Демон».

Романтизм в русском искусстве

Общая характеристика романтизма

Обратимся к «Толковому словарю русского языка» С.И. Ожегова и выясним лексическое значение слова «романтизм».

Романтизм. 1. Направление в искусстве конца XVIII – первой четверти XIX в. , выступающее против канонов классицизма и характеризующееся стремлением к национальному и индивидуальному своеобразию, к изображению идеальных героев и чувств. 2. Направление в искусстве, проникнутое оптимизмом и стремлением показать в ярких образах высокое назначение человека.

, выступающее против канонов классицизма и характеризующееся стремлением к национальному и индивидуальному своеобразию, к изображению идеальных героев и чувств. 2. Направление в искусстве, проникнутое оптимизмом и стремлением показать в ярких образах высокое назначение человека.

Романтизм возникает в странах Западной Европы на рубеже XVIII–XIX веков как реакция на последствия Великой французской революции (1789–1794 гг.) и существует как литературное направление до 30-х годов XIX века, когда на смену ему приходит критический реализм.

Характерной чертой романтизма является крайняя неудовлетворенность действительностью, противопоставление ей прекрасной мечты. Внутренний мир человека, его чувства, творческую фантазию романтики провозгласили подлинными ценностями. Отличительной особенностью романтического творчества является ярко выраженное отношение автора ко всему, что изображается в произведении.

Романтические герои всегда в конфликте с обществом. Они – изгнанники, странники. Одинокие, разочарованные, герои бросают вызов несправедливому обществу и превращаются в бунтарей, мятежников.

Одинокие, разочарованные, герои бросают вызов несправедливому обществу и превращаются в бунтарей, мятежников.

Первые романтические произведения появились в России в самом начале XIX в. В 1820-е годы романтизм стал главным событием литературной жизни, литературной борьбы, центром оживленной и шумной журнально-критической полемики.

Особенности русского романтизма

Русский романтизм возник в иных условиях, чем западноевропейский. В России он сформировался в эпоху, когда стране ещё только предстояло вступить в полосу буржуазных преобразований. В нем сказалось разочарование передовых русских людей в существующих крепостнических порядках, неясность их представления о путях исторического развития страны. Вполне естественно, что русский романтизм отличался от западноевропейского.

С романтизмом связаны в русской литературе имена величайших ее представителей – А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова и Н.В. Гоголя, выдающихся лириков Е.А. Баратынского, В.А. Жуковского, Ф. И. Тютчева. Романтической мечтой русской живописи стала Италия. Именно там создали свои лучшие полотна А.А. Иванов, К.П. Брюллов, О.А. Кипренский и др.

И. Тютчева. Романтической мечтой русской живописи стала Италия. Именно там создали свои лучшие полотна А.А. Иванов, К.П. Брюллов, О.А. Кипренский и др.

В развитии русского романтизма обычно выделяют три главных периода. Первый этап – 1801–1815 гг. – период зарождения романтического направления в России. Родоначальниками русского романтизма принято считать К.Н. Батюшкова и В.А. Жуковского.

Второй этап – 1816–1825 гг. – время интенсивного развития романтизма. Важнейшим явлением этого периода стала деятельность писателей – декабристов и творчество ряда замечательных лириков: Д.В. Давыдова, П.А. Вяземского, Е.А. Баратынского. Но центральной фигурой русского романтизма был, конечно, А.С. Пушкин.

В третий, последекабрьский период (1826–1840 гг.), романтизм получает самое широкое распространение в русской литературе. Он обретает новые черты, завоевывает новые жанры, захватывает в свою орбиту все новых писателей. Вершинные достижения романтизма 1830-х годов – творчество М.Ю. Лермонтова, ранние произведения Н. В. Гоголя, лирика Ф.И. Тютчева. Наиболее яркое романтическое произведение М.Ю. Лермонтова – это поэма «Демон».

В. Гоголя, лирика Ф.И. Тютчева. Наиболее яркое романтическое произведение М.Ю. Лермонтова – это поэма «Демон».

Романтизм «Демона»

2.1 Создание поэмы «Демон»

Поэму «Демон» М.Ю. Лермонтов начал сочинять в пятнадцатилетнем возрасте и работал над ней около десяти лет. Много раз он за нее принимался, оставлял, потом начинал снова. Но интересно: первая строка – «Печальный демон, дух изгнанья» – прошла сквозь все редакции поэмы и сохранилась в ней до конца. В первых вариантах действие поэмы происходит вне времени и пространства, в нереальной, условной обстановке.

Печальный демон, дух изгнанья,

Блуждал под сводом голубым,

Написав еще несколько строк, Лермонтов в скобках обозначил дальнейший план:

— Демон узнает, что ангел любит одну смертную, обольстил ее, рассказывая, что бог несправедлив, но она скоро умирает и делается духом ада.

Уже в этом первом опыте отчетливо выражен богоборческий характер поэмы, отрицание божественной власти. Вслед за тем, в той же тетрадке, следует продолжение:

Вслед за тем, в той же тетрадке, следует продолжение:

Любовь забыл он навсегда.

Коварство, ненависть, вражда

Над ним владычествуют ныне…

В нем пусто, пусто: как в пустыне.

… груды гибнущих людей

Не веселят его очей…

«Груды людей» не очень удачно сказано, но вспомним: поэту только 15 лет. После этих стихов возникали новые и новые планы. И вот представим себе: живет в Москве, на Малой Молчановке, в одноэтажном домике с мезонином невысокий, коренастый и смуглолицый подросток с огромными темными глазами, сидит за столом, в своей горнице под самой крышей, время от времени отрываясь от бумаги, вскидывает глаза, видит крыши приземистых арбатских особнячков и пишет о духе зла, о демоне-разрушителе. У него есть друзья – у этого мальчика, друзья, которые его любят, высоко ценят его стихи, порою немножко над ним подтрунивают. А он и серьезен, и весел, остроумен. Он любит их. Но в глубине души бесконечно одинок. Он совсем иной, чем они. Он ненавидит светское общество, хотел бы бежать из этой душной среды, от ее законов. Он полон презрения и гнева. И герои его поэм и трагедий, как и он, одиноки в мире, их окружающем. И каждый раз они у него погибают или влачат одинокие дни. Как пушкинский Пленник, как Гирей, как Алеко. Как герои байроновских поэм. Нет, у него они чаще гибнут!

Он ненавидит светское общество, хотел бы бежать из этой душной среды, от ее законов. Он полон презрения и гнева. И герои его поэм и трагедий, как и он, одиноки в мире, их окружающем. И каждый раз они у него погибают или влачат одинокие дни. Как пушкинский Пленник, как Гирей, как Алеко. Как герои байроновских поэм. Нет, у него они чаще гибнут!

Начав работу над поэмой «Демон» в 1829 г., поэт в 1829–1831 гг. пишет или намечает четыре редакции ее. В 1833–1834 гг. Лермонтов создает пятую редакцию поэмы, в 1838 г. – шестую. Изменяется облик героини. Она постепенно теряла черты абстрактно-романтической грешницы и получала психологически мотивированную биографию. В шестой редакции Лермонтов нашел окончательное место действия – Кавказ, а сюжет оказался погруженным в атмосферу народных преданий и обогащен деталями быта и этнографии, а княжна Тамара предстала как живой и полнокровный образ.

С появлением такого образа Демон получил меру ценности своих деяний. По своему философско-этическому содержанию образ Тамары равновелик образу Демона.

К 1839 г. Лермонтов посчитал замысел «Демона» исчерпанным. В 1840 г. в «Сказке для детей» он вспомнил о «безумном, страстном, детском бреде», мучившем его много лет, от которого он, наконец, «отделался стихами». К 1839 г. относится последняя редакция «Демона».

К 1839 г. относится последняя редакция «Демона».

Работу над «Демоном» Лермонтов не закончил и печатать не собирался. Ни авторизованной копии, ни тем более автографа поэмы в этой редакции нет. Её печатают по списку, по которому она была напечатана в 1856 году А.И. Философовым, женатым на родственнице Лермонтова, А.Т. Столыпиной. А.И. Философов был воспитателем одного из великих князей и напечатал эту редакцию «Демона» в Германии. Книга была издана очень небольшим тиражом, специально для придворных. На титульном листе списка Философова написано: «Демон». Восточная повесть, сочиненная Михаилом Юрьевичем Лермонтовым 4-го декабря 1838 года…» Имеется там также и дата списка: «Сентября 13-го 1841 года», что свидетельствует о том, что список этот делался уже после смерти Лермонтова.

Сохранилась авторизованная копия этой редакции поэмы, подаренная Лермонтовым В.А. Лопухиной (по мужу Бахметьевой) и находившаяся у её брата, друга Лермонтова и его товарища по Московскому университету. Драгоценная рукопись дошла до нас. Большая тетрадь из прекрасной плотной бумаги сшита белыми толстыми нитками, как обычно сшивал Лермонтов свои творческие тетради. Она хранится в Ленинграде, в библиотеке имени Салтыкова-Щедрина. Обложка пожелтевшая, порванная и потом кем-то подклеенная. Хотя рукопись переписана чужим ровным почерком, обложка сделана самим поэтом. Сверху – крупно – подпись: «Демон». Внизу слева мелко: «1838 года сентября 8 дня». Заглавие старательно выведено и заключено в овальную виньетку. Почерк Лермонтова мы встречаем также на одной из страниц поэмы в самом конце. Строки, написанные Лермонтовым в тетради, подаренной им любимой женщине, среди бездушно выписанных писарем страниц, приобретают особый интимный смысл. Они воспринимаются с волнением, как нечаянно открытая чужая тайна. Страница, написанная рукою писаря, кончается стихами:

Большая тетрадь из прекрасной плотной бумаги сшита белыми толстыми нитками, как обычно сшивал Лермонтов свои творческие тетради. Она хранится в Ленинграде, в библиотеке имени Салтыкова-Щедрина. Обложка пожелтевшая, порванная и потом кем-то подклеенная. Хотя рукопись переписана чужим ровным почерком, обложка сделана самим поэтом. Сверху – крупно – подпись: «Демон». Внизу слева мелко: «1838 года сентября 8 дня». Заглавие старательно выведено и заключено в овальную виньетку. Почерк Лермонтова мы встречаем также на одной из страниц поэмы в самом конце. Строки, написанные Лермонтовым в тетради, подаренной им любимой женщине, среди бездушно выписанных писарем страниц, приобретают особый интимный смысл. Они воспринимаются с волнением, как нечаянно открытая чужая тайна. Страница, написанная рукою писаря, кончается стихами:

Облаков неуловимых

Волокнистые стада…

На следующей странице мы видим почерк Лермонтова. Поэт старается писать ровно и красиво, но, по привычке, как всегда, строчки, написанные его мелким, неровным почерком, устремляются вверх и загибаются вниз:

Час разлуки, час свиданья –

Им не радость, ни печаль;

Им в грядущем нет желанья

И прошедшего не жаль.

А дальше писарь продолжает старательно переписывать поэму. Но по окончании снова появляется рука Лермонтова.

Находясь под впечатлением «Демона», Белинский писал В.П. Боткину в марте 1842 года о творчестве Лермонтова: «…содержание, добытое со дна глубочайшей и могущественнейшей натуры, исполинский взмах, демонский полёт – с небом гордая вражда, – всё это заставляет думать, что мы лишились в Лермонтове поэта, который по содержанию шагнул бы дальше Пушкина. … это – сатанинская улыбка, искривляющая младенческие ещё уста, это – «с небом гордая вражда», это – презрение рока и предчувствие его неизбежности. Всё это детски, но страшно сильно и взмашисто. Львиная натура! Страшный и могучий дух! «Демон» сделался фактом моей жизни, я твержу его другим, твержу себе, в нём для меня – миры истин, чувств, красот».

Черты романтизма в поэме М.Ю. Лермонтова «Демон»

Романтический герой, который впервые был обрисован А.С. Пушкиным в «Кавказском пленнике» и в «Цыганах» и в котором автор названных поэм, по его собственным словам, изобразил «отличительные черты молодежи 19-го века», нашёл законченное развитие в романтическом образе Демона. В «Демоне» М.Ю. Лермонтов дал свое понимание и свою оценку героя-индивидуалиста.

В «Демоне» М.Ю. Лермонтов дал свое понимание и свою оценку героя-индивидуалиста.

Лермонтов использовал в «Демоне», с одной стороны, библейскую легенду о духе зла, свергнутом с неба за свой бунт против верховной божественной власти, а с другой – фольклор кавказских народов, среди которых, были широко распространены предания о горном духе, поглотившем девушку-грузинку. Это придает сюжету «Демона» иносказательный характер. Но под фантастикой сюжета здесь скрывается глубокий психологический, философский, социальный смысл.

Гордое утверждение личности, противопоставленной отрицательному миропорядку, звучит в словах Демона: «Я царь познанья и свободы». На этой почве у Демона складывается то отношение к действительности, которое поэт определяет выразительным двустишием:

И всё, что пред собой он видел

Он презирал иль ненавидел.

Но Лермонтов показал, что нельзя остановиться на презрении и ненависти. Став на пусть абсолютного отрицания, Демон отверг и положительные идеалы. По его собственным словам, он

По его собственным словам, он

«Всё благородное бесславил

И всё прекрасное хулил».

Это и привело Демона к тому мучительному состоянию внутренней опустошенности, бесплотности, бесперспективности, к одиночеству, в котором мы застаем его в начале поэмы. «Святыня любви, добра и красоты», которую Демон вновь покинул и под впечатлением прекрасного, открывается ему в Тамаре, – это Идеал достойной человека прекрасной свободной жизни. Завязка сюжета и состоит в том, что Демон остро ощутил пленительность острого Идеала и всем своим существом устремился к нему. В этом смысл той попытки «возрождения» Демона, о которой в поэме рассказывается в условных библейско-фольклорных образах.

Но в дальнейшем признал эти мечты «безумными» и проклял их. Лермонтов, продолжая анализ романтического индивидуализма, с глубокой психологической правдой, скрывает причины этой неудачи. Он показывает, как в развитии переживаний о событии благородный общественный идеал подменяется иным – индивидуалистическим и эгоистическим, возвращающим Демона к исходной позиции. Отвечая «соблазна полными речами» на мольбы Тамары, «злой дух» забывает идеал «любви, добра и красоты». Демон зовёт к уходу от мира, от людей. Он предлагает Тамаре оставить «жалкий свет его судьбы», предлагает смотреть на землю «без сожаленья, без участья». Одну минуту своих «непризнанных мучений» Демон ставит выше «тягостных лишений, трудов и бед толпы людской…» Демон не смог преодолеть в себе эгоистического индивидуализма. Это стало причиной гибели Тамары и поражения Демона:

Отвечая «соблазна полными речами» на мольбы Тамары, «злой дух» забывает идеал «любви, добра и красоты». Демон зовёт к уходу от мира, от людей. Он предлагает Тамаре оставить «жалкий свет его судьбы», предлагает смотреть на землю «без сожаленья, без участья». Одну минуту своих «непризнанных мучений» Демон ставит выше «тягостных лишений, трудов и бед толпы людской…» Демон не смог преодолеть в себе эгоистического индивидуализма. Это стало причиной гибели Тамары и поражения Демона:

И вновь остался он, надменный,

Один, как прежде, во вселенной

Без упованья и любви!.

Белинский правильно увидел внутренний смысл поэмы Лермонтова: «Демон, – писал критик, – отрицает для утверждения, разрушает для созидания. …».

Лермонтов в романтической форме показал бесперспективность подобных настроений отрицания и выдвинул необходимость иных путей борьбы за свободу.

Преодоление романтического индивидуализма, раскрытие ущербности «демонического» отрицания ставило перед Лермонтовым проблему действенных путей борьбы за свободу личности, проблему иного героя.

Демон Лермонтова – «могучий образ», «немой и гордый», который столько лет сиял поэту «волшебно-сладкой красотой». В поэме Лермонтова бог изображен как сильнейший из всех тиранов мира. А Демон – враг этого тирана. Самым жестоким обвинением творцу Вселенной служит им же созданная Земля:

Где нет ни истинного счастья,

Ни долговечной красоты,

Где преступленья лишь да казни,

Где страсти мелкой только жить;

Где не умеют без боязни

Ни ненавидеть, ни любить.

Этот злой, несправедливый бог как бы действующее лицо поэмы. Он где-то за кулисами. Но о нём постоянно говорят, о нём вспоминают, о нём рассказывает Демон Тамаре, хотя он и не обращается к нему прямо, как это делают герои других произведений Лермонтова. «Ты виновен!» – упрёк, который бросают богу герои драм Лермонтова, обвиняя творца Вселенной.

Лермонтов любит недосказанность, он часто говорит намеками.

Демон наказан не только за ропот: он наказан за бунт. И его наказание страшное, изощренное. Тиран бог своим страшным проклятьем испепелил душу Демона, сделал её холодной, мертвой. Он не только изгнал его из рая – он опустошил его душу. Но и этого мало. Всесильный деспот возложил на Демона ответственность за зло мира. По воле бога Демон «жжёт печатью роковой» всё, к чему ни прикасается, вредит всему живому. Бог сделал Демона и его товарищей по мятежу злобными, превратил их в орудие зла. В этом страшная трагедия героя Лермонтова:

Тиран бог своим страшным проклятьем испепелил душу Демона, сделал её холодной, мертвой. Он не только изгнал его из рая – он опустошил его душу. Но и этого мало. Всесильный деспот возложил на Демона ответственность за зло мира. По воле бога Демон «жжёт печатью роковой» всё, к чему ни прикасается, вредит всему живому. Бог сделал Демона и его товарищей по мятежу злобными, превратил их в орудие зла. В этом страшная трагедия героя Лермонтова:

Но что же? Прежнего собрата

Не узнавал ни одного.

Изгнанников, себе подобных,

Я звать в отчаянии стал,

Но слов и лиц и взоров злобных,

Увы, я сам не узнавал.

И в страхе я, взмахнув крылами,

Помчался – но куда? Зачем?

Не знаю, – прежними друзьями

Я был отвергнут, как Эдем,

Мир для меня стал глух и нем…

Любовь, вспыхнувшая в душе Демона, означала для него возрождение. «Неизъяснимое волненье», которое он почувствовал при виде пляшущей Тамары, оживило «немой души его пустыню»,

И вновь постигнул он святыню

Любви, добра и красоты!

Мечты о прошлом счастье, о том времени, когда он «не был злым», проснулись, чувство заговорило в нём «родным, понятным языком». Возвращение к прошлому вовсе не значило для него примирение с богом и возвращение к безмятежному блаженству в раю. Ему, вечно ищущему мыслителю, такое бездумное состояние было чуждо, не нужен был ему и этот рай с беззаботными, спокойными ангелами, для которых не было вопросов и всегда всё было ясно. Он хотел другого. Он хотел, чтобы душа его жила, чтобы откликалась на впечатление жизни и могла общаться с другой родной душой, испытывать большие человеческие чувства. Жить! Полной жизнью жить – вот что значило для Демона возрождение. Ощутив любовь к одному живому существу, он почувствовал любовь ко всему живому, ощутил потребность делать подлинное, настоящее добро, восхищаться красотой мира, к нему вернулось всё то, чего лишил его «злой» бог.

Возвращение к прошлому вовсе не значило для него примирение с богом и возвращение к безмятежному блаженству в раю. Ему, вечно ищущему мыслителю, такое бездумное состояние было чуждо, не нужен был ему и этот рай с беззаботными, спокойными ангелами, для которых не было вопросов и всегда всё было ясно. Он хотел другого. Он хотел, чтобы душа его жила, чтобы откликалась на впечатление жизни и могла общаться с другой родной душой, испытывать большие человеческие чувства. Жить! Полной жизнью жить – вот что значило для Демона возрождение. Ощутив любовь к одному живому существу, он почувствовал любовь ко всему живому, ощутил потребность делать подлинное, настоящее добро, восхищаться красотой мира, к нему вернулось всё то, чего лишил его «злой» бог.

В ранних редакциях радость Демона, почувствовавшего в сердце трепет любви, юный поэт описывает очень наивно, примитивно, как-то по-детски, но удивительно просто и выразительно:

Тот железный сон

Прошёл. Любить он может-может,

И в самом деле любит он!.

«Железный сон» душил Демона и был результатом божьего проклятья, это было наказанием за битву. У Лермонтова вещи говорят, и силу страданья своего героя поэт передаёт образом камня, прожжённого слезой. Почувствовав впервые «тоску любви, её волненье», сильный, гордый Демон плачет. Из его глаз катится одна-единственная скупая, тяжёлая слеза и падает на камень:

Поныне возле кельи той

Насквозь прожжённый виден камень

Слезою жаркою, как пламень,

Нечеловеческой слезой.

Образ камня, прожжённого слезой, появляется ещё в поэме, созданной семнадцатилетним мальчиком. Демон был в течение долгих лет спутником поэта. Он растёт и мужает вместе с ним. И Лермонтов не раз сравнивает своего лирического героя с героем своей поэмы:

Я не для ангелов и рая

Всесильным богом сотворён;

Но для чего живу, страдая,

Про это больше знает он.

«Как демон мой, я зла избранник», – говорит о себе поэт. Он сам такой же мятежник, как и его Демон. Герой ранних редакций поэмы – милый, трогательный юноша. Ему та хочется излить кому-нибудь свою исстрадавшуюся душу. Полюбив и ощутив «добро и красоту», юный Демон удаляется на вершине гор. Он решил отказаться от своей возлюбленной, не встречаться с ней, чтобы не причинить ей страданий. Он знает, что его любовь погубит эту земную девушку, запертую в монастыре; её строго накажут и на земле и на небе. О страшных наказаниях «согрешивших» монахинь много раз рассказывалось в произведениях литературы, иностранной и русской.

Ему та хочется излить кому-нибудь свою исстрадавшуюся душу. Полюбив и ощутив «добро и красоту», юный Демон удаляется на вершине гор. Он решил отказаться от своей возлюбленной, не встречаться с ней, чтобы не причинить ей страданий. Он знает, что его любовь погубит эту земную девушку, запертую в монастыре; её строго накажут и на земле и на небе. О страшных наказаниях «согрешивших» монахинь много раз рассказывалось в произведениях литературы, иностранной и русской.

Пробудившееся в нём чувство подлинного добра молодой Демон проявляет также и в том, что помогает людям, заблудившимся в горах во время метели, сдувает снег с лица путника «и для него защиты ищет».

Поэтические пейзажи Кавказа у Лермонтова имеют характер документальности, эти серые, обнажённые скалы сопоставимы с опустошённостью души своего героя. Но действие поэмы развивается. И Демон уже перелетел за Крестовый перевал:

И перед ним иной картины

Красы живые расцвели…

Эта резкая перемена пейзажа правдива. Она поражает каждого, кто проезжает через Крестовую гору:

Она поражает каждого, кто проезжает через Крестовую гору:

Роскошной Грузии долины

Ковром раскинулись вдали.

И Лермонтов с тем же мастерством, с каким он только что описал суровый и величественный пейзаж Кавказского хребта до Крестового перевала, теперь рисует «роскошный, пышный край земли» – с кустами роз, соловьями, развесистыми, обвитыми плющом чинарами и «звонко бегущими ручьями». Полная жизнь роскошная картина природы подготавливает нас к чему-то новому, и мы начинаем невольно ждать событий. На фоне этой благоуханной земли появляется впервые героиня поэмы. Как образ Демона дополняется пейзажем скалистых гор, так и образ молодой, полной жизни красавицы грузинки Тамары становится ярче в сочетании с пышной природой её родины. На кровле, устланной коврами, среди подруг проводит свой последний день в родном доме дочь князя Гудала Тамара. Завтра её свадьба. Волновавшая Тамару мысль о «судьбе рабыни» была протестом, бунтом против этой судьбы, и этот бунт ощутил в ней Демон. Именно ей он и мог обещать открыть «пучину гордого познанья». Только к девушке, в характере которой были заложены черты мятежности, мог обратиться Демон с такими словами:

Именно ей он и мог обещать открыть «пучину гордого познанья». Только к девушке, в характере которой были заложены черты мятежности, мог обратиться Демон с такими словами:

Оставь же прежнее желанье

И жалкий свет его судьбе;

Пучину гордого познанья

Взамен открою я тебе.

Между героем и героиней поэмы «Демон» существует некоторая родственность характеров. Философское произведения в то же время и поэма романтическая и психологическая. В ней и громадный социальный смысл. Герой поэмы носит в себе черты живых людей, современников поэта.

Резюмируя вышесказанное, заметим, что все черты присущие романтизму как художественному методу, ярко прослеживаются в поэме «Демон»:

· Главный герой – одиночка, бросивший вызов даже не человеческому обществу – самому Богу

· Демон – личность яркая, сильная, как и подобает романтическому герою.

· Огромную роль в поэме играют пейзажи Кавказа: Демон сродни эти горам, он такой же независимый, также обречен на Вечность

Демон и ангел — Эдвард Хирш

Перейти к содержимому Демон и Ангел Произведением искусства, будь то картина, танец, стихотворение или джазовая композиция, можно восхищаться само по себе. Но как художник на самом деле создает свою работу? Что является источником вдохновения художника? Какая сила побуждает художника запечатлеть видение, которое становится искусством?

Но как художник на самом деле создает свою работу? Что является источником вдохновения художника? Какая сила побуждает художника запечатлеть видение, которое становится искусством?

В этой новаторской книге Эдвард Хирш исследует концепцию дуэнде 9.0005 , та таинственная, мощная сила творчества, которая приводит к произведению искусства. Приводя примеры, варьирующиеся от борьбы Федерико Гарсиа Лорки с тьмой, когда он открыл в себе источник слов, до создания Мартой Грэм своих самых эмоциональных танцев, от полотен Роберта Мазервелла до небесных видений Уильяма Блейка, Хирш обращается к художественному воображению и объясняет: с точки зрения просветления и эмоциональности, как разные художники реагируют на силу и демоническую энергию творческого порыва.

Страницы: 96 страниц

Издатель: Houghton Mifflin Harcourt (2002)

Язык: английский

ISBN-13: 978-0156027441

- Amazon.

com 22222222222222222222222222222222222227441

com 22222222222222222222222222222222222227441 - Amazon.com 22222222222222222221027441

- Amazon.com 978-0156027441

- BarnesAndNoble.com

- Books-A-Million.com

- IndieBound.com

ДЕМОН И АНГЕЛ: Предисловие

Искусство рождается из борьбы и затрагивает анонимный центр. Искусство необъяснимо и обладает силой сна, исходящей из ночного разума. Он высвобождает в мир что-то древнее, темное и таинственное. Он проводит свежий свет.

Эти прочувствованные мысли впервые начали формироваться в моей голове более тридцати лет назад, когда я с восторгом обнаружил лекцию о художественном вдохновении испанского поэта Федерико Гарсиа Лорки, а затем упрямо сопоставил ее в своем уме с эссе Ральфа Уолдо Эмерсона. «Поэт.» Ничто в моем образовании не предполагало, что я должен сложить две части воедино, но в течение нескольких недель я ходил с двойными провокациями — одна интуиция испанского гения и высокого модернизма, другая — триумф американского романтизма — эхом отдавались в моей голове. Что-то в радостной темноте Лорки, казалось, противоречило и соответствовало свирепому свету Эмерсона.

Что-то в радостной темноте Лорки, казалось, противоречило и соответствовало свирепому свету Эмерсона.

«То, что издает черные звуки, имеет duende , — заявил Лорка. — Эти «черные звуки» — загадка».

«Искусство — это путь творца к своей работе», — утверждал Эмерсон:

Не сомневайся, о поэт, но упорствуй. Скажи: «Это во мне и выйдет». Стой там, упирающийся и немой, заикающийся и запинающийся, шипящий и улюлюкающий, стой и борись, пока, наконец, ярость не вытянет из тебя эту мечту — силу, которая каждую ночь показывает тебе, что она твоя; сила, превосходящая все пределы и конфиденциальность, и благодаря которой человек является проводником всей реки электричества.

Эта книга ищет метафоры для художественного вдохновения. Он объединяет черные звуки Лорки и белый огонь Эмерсона, отслеживая интуитивный процесс — таинственную силу, вулканический путь — который ведет от творца к готовой работе.

Демон и ангел , надеюсь, послужит следующей главой после моей книги Как читать стихотворение и влюбиться в поэзию . Он продолжается с того места, на котором остановилась эта книга, и предполагает, что то, что мы называем вдохновением — сила изнутри, снизу или сверху — также является необходимым компонентом наших размышлений об искусстве. («Благословен тот день, когда юноша обнаружит, что внутри и наверху — синонимы», — свидетельствует Эмерсон в своей книге «9».0037 Журналы .) Во всех подлинных или высококлассных произведениях искусства есть что-то богатое и странное. Эта загадочная сила является решающим элементом в создании искусства тем, чем оно является: непреодолимым опытом, существенной формой бытия.

Он продолжается с того места, на котором остановилась эта книга, и предполагает, что то, что мы называем вдохновением — сила изнутри, снизу или сверху — также является необходимым компонентом наших размышлений об искусстве. («Благословен тот день, когда юноша обнаружит, что внутри и наверху — синонимы», — свидетельствует Эмерсон в своей книге «9».0037 Журналы .) Во всех подлинных или высококлассных произведениях искусства есть что-то богатое и странное. Эта загадочная сила является решающим элементом в создании искусства тем, чем оно является: непреодолимым опытом, существенной формой бытия.

На этих страницах переплетаются несколько ключевых фигур — Эмерсон и Лорка, Райнер Мария Рильке и У. Б. Йейтс, Вальтер Беньямин и Пауль Клее, среди прочих — и это исследование должно быть, по крайней мере частично, их свидетельством. Эти творческие духи служат проводниками в необъятные пределы, открываемые искусством внутри нас.

Я начну с описания понятия дуэнде у Лорки. Дуэнде дает местное жилище и имя — испанское — той неопределенной силе, которая оживляет разных творцов и наполняет их глубочайшими усилиями. Дуэнде предлагает нам вход. «Но нет ни карт, ни дисциплин, которые помогли бы нам найти дуэнде», — сказал Лорка, и тем не менее он стимулировал и побуждал меня искать дуэнде во многих местах, обнаруживать, когда это возможно, его скрытые вибрации, постигать его непостижимое присутствие. Он был инициатором, проводником Вергилия, и я часто обращаюсь к нему за пониманием, в то же время осмеливаясь расширить его кругозор и расширить свои идеи, применить свое видение к различным творческим личностям, особенно к поэтам, из разных периодов. время. Представляется целесообразным остановиться на некоторых следствиях его интуиции, особенно в отношении к американскому искусству. Как пишет Эмерсон в одном из своих лучших эссе «Круги»:

Дуэнде предлагает нам вход. «Но нет ни карт, ни дисциплин, которые помогли бы нам найти дуэнде», — сказал Лорка, и тем не менее он стимулировал и побуждал меня искать дуэнде во многих местах, обнаруживать, когда это возможно, его скрытые вибрации, постигать его непостижимое присутствие. Он был инициатором, проводником Вергилия, и я часто обращаюсь к нему за пониманием, в то же время осмеливаясь расширить его кругозор и расширить свои идеи, применить свое видение к различным творческим личностям, особенно к поэтам, из разных периодов. время. Представляется целесообразным остановиться на некоторых следствиях его интуиции, особенно в отношении к американскому искусству. Как пишет Эмерсон в одном из своих лучших эссе «Круги»:

Единственное, чего мы ищем с ненасытным желанием, — это забыться, удивиться из приличия, потерять вечную память и сделать что-то, не зная, как и зачем… Ничто великое никогда не совершалось без энтузиазма. Образ жизни прекрасен: это отказ.

Со своего испанского наблюдательного пункта Лорка рассматривал североамериканскую культуру, возможно, несколько наивно, через слишком яркую линзу, как у Уитмена, и это усиливало его ярость, когда он сталкивался с суровыми реалиями американской городской жизни. Возможно, для него это было бы меньшим потрясением, если бы он приехал в Америку с Готорном, Мелвиллом или даже с По под мышкой. Используя понятие дуэнде Лорки в качестве отправной точки, я обнаруживаю, что меня понуждают моменты, когда американское искусство отказывается от «желательного настроения» и совершает нисходящий, более темный поворот, когда оно отдается неведомым силам и внезапно оказывается лицом к лицу со смертью. сам. Стихотворение Уолта Уитмена «Вне колыбели, бесконечно качающееся», балет Марты Грэм Deaths and Entrances , черные заливки Джексона Поллока, миссисипский блюз Роберта Джонсона, модальный подход Майлза Дэвиса в Kind of Blue — все они служат основными примерами.

Возможно, для него это было бы меньшим потрясением, если бы он приехал в Америку с Готорном, Мелвиллом или даже с По под мышкой. Используя понятие дуэнде Лорки в качестве отправной точки, я обнаруживаю, что меня понуждают моменты, когда американское искусство отказывается от «желательного настроения» и совершает нисходящий, более темный поворот, когда оно отдается неведомым силам и внезапно оказывается лицом к лицу со смертью. сам. Стихотворение Уолта Уитмена «Вне колыбели, бесконечно качающееся», балет Марты Грэм Deaths and Entrances , черные заливки Джексона Поллока, миссисипский блюз Роберта Джонсона, модальный подход Майлза Дэвиса в Kind of Blue — все они служат основными примерами.

Лорка побудил меня найти дуэнде в отдельных произведениях, а иногда и найти его в определенных поворотных точках этих произведений. Дуэнде — это вспомогательная фигура, как идея сверхъестественного у Фрейда или восприятие непроизвольной памяти у Пруста, потому что она делает видимым то, что в противном случае могло бы быть невидимым, что все это время плавало под поверхностью. Он животворящий и укрепляющий жизнь. Его можно найти в работах с мощным подводным течением. Оно проявляется везде и всегда, когда демоническая тоска внезапно заряжает и наэлектризует произведение искусства в надвигающемся присутствии смерти.

Он животворящий и укрепляющий жизнь. Его можно найти в работах с мощным подводным течением. Оно проявляется везде и всегда, когда демоническая тоска внезапно заряжает и наэлектризует произведение искусства в надвигающемся присутствии смерти.

Дуэнде тесно связан с более универсальной фигурой демона. Его можно проследить назад во времени до греческой идеи даймона (или на латыни даймона , что образует этимологическую связь с демоном ). Фигура даймона — истинного бессмертного «я» — является далеким предком дуэнде Лорки. У. Б. Йейтс предлагает нам руководство, поскольку он разработал целую мифологию вокруг идеи внутреннего художественного конфликта с собственным даймон . Отношения между даймоном , демоном и дуэнде — тремя внешними фигурами (тремя именами) для художественного ночного разума — является одним из предметов этого исследования. Другой основной темой является отношение между разумом и неразумием, между рациональным и иррациональным элементами в произведениях искусства. Множество фигур — от суфийского мастера Ибн Араби до Джона Китса и Эдгара Аллана По — убедительно свидетельствуют о пластичности творческого воображения, о представлении о мечтах, в которых сознание все еще активно.

Множество фигур — от суфийского мастера Ибн Араби до Джона Китса и Эдгара Аллана По — убедительно свидетельствуют о пластичности творческого воображения, о представлении о мечтах, в которых сознание все еще активно.

Ангел является необходимым противопоставлением демону, и его светящееся присутствие украшает многие образцовые произведения искусства. Кажется, стоит исследовать, что происходит, когда ангел, чистое существо, выпадает из небесных сфер (или изгоняется) и становится земным присутствием, вторгаясь в нашу нечистую человеческую территорию. Райнер Мария Рильке здесь главная модель, необыкновенный современный гид. Есть поразительное сходство между восходящим дуэнде и падающим ангелом, когда они входят в произведение искусства, но есть и ключевое различие. Если фигура Лорки вырывается снизу, из самой земли, то фигура Рильке нисходит сверху — она падает из трансцендентного источника.

Дуэнде (или демон) и ангел — жизненные духи творческого воображения. Это аномальные фигуры. Они приходят только тогда, когда что-то огромное находится в опасности, когда самость подвергается опасности и выходит за свои пределы, когда возможна смерть. Они воплощают иррациональное великолепие. Я часто боролся с ними и призываю их здесь с ощущением их непреходящей силы. Благоговение несет в себе следы святости. Это одновременно и восторг, и ужас, потому что помещает человека в пространство трансцендентного, в потусторонний мир, а значит, и в присутствие смерти. Демон и ангел — два внешних образа силы, обитающей глубоко внутри нас. Они являются агентами освобождения воображения, которые высвобождают свою первобытную силу в произведениях искусства.

Они приходят только тогда, когда что-то огромное находится в опасности, когда самость подвергается опасности и выходит за свои пределы, когда возможна смерть. Они воплощают иррациональное великолепие. Я часто боролся с ними и призываю их здесь с ощущением их непреходящей силы. Благоговение несет в себе следы святости. Это одновременно и восторг, и ужас, потому что помещает человека в пространство трансцендентного, в потусторонний мир, а значит, и в присутствие смерти. Демон и ангел — два внешних образа силы, обитающей глубоко внутри нас. Они являются агентами освобождения воображения, которые высвобождают свою первобытную силу в произведениях искусства.

Эта книга должна стать данью уважения с крыльями.

МУЛЬТИМЕДИА

Знакомство с поэтом: Эдвард Хирш

Эдвард Хирш читает лекцию о своей страсти и искусстве на протяжении всей жизни: поэзии.

Эд Хирш с Центром поэзии Вика

Эдвард Хирш родился в Чикаго в 1950 году, получил образование в Гриннелл-колледже и Пенсильванском университете, где получил степень доктора философии. в фольклоре.

ОТ РЕДАКЦИИ

«Мудрая, волнующая книга; Эдвард Хирш — самый милый проводник в экстазе чтения поэзии».

— Сьюзан Зонтаг

«Хирш, поэт, посвятивший себя разъяснению силы искусства, начал свой пылкий поиск с «Как читать стихотворение и влюбиться в поэзию» (1999) и теперь отправляется в самое Суть дела: природа художественного вдохновения. Неуловимая тема, конечно, но Хирш настолько погружен в литературу, живопись и музыку и так ненасытен в своем стремлении к откровениям, которые дарит искусство, что он может сформулировать, казалось бы, невыразимое посредством блестящего критического анализа и эмпатического понимания художников. жизни. Главной темой этого уникального, волнующего и виртуозного представления является расширенное определение duende , «та неописуемая сила, которая оживляет разных творцов и наполняет их глубочайшими усилиями». Федерико Гарсиа Лорка — проводник Хирша в «художественный ночной разум», демоническое царство, из которого вытекает эта «радостная тьма», а Эмерсон — его наставник в изучении ангельского аспекта вдохновения и его «свирепого света». Хирш не только выразительно описывает мистический творческий опыт таких разных и плодотворных художников, как Рильке, Стивенс, Клее, Поллок, Марта Грэм, Майлз Дэвис и Джими Хендрикс, но и раскрывает истоки таких радикальных направлений, как абстрактная живопись и джаз. Сам Хирш проникнут тем одухотворенным духом, который он прославляет, и его «темное сияние» мерцает на каждой вдохновенной странице».

жизни. Главной темой этого уникального, волнующего и виртуозного представления является расширенное определение duende , «та неописуемая сила, которая оживляет разных творцов и наполняет их глубочайшими усилиями». Федерико Гарсиа Лорка — проводник Хирша в «художественный ночной разум», демоническое царство, из которого вытекает эта «радостная тьма», а Эмерсон — его наставник в изучении ангельского аспекта вдохновения и его «свирепого света». Хирш не только выразительно описывает мистический творческий опыт таких разных и плодотворных художников, как Рильке, Стивенс, Клее, Поллок, Марта Грэм, Майлз Дэвис и Джими Хендрикс, но и раскрывает истоки таких радикальных направлений, как абстрактная живопись и джаз. Сам Хирш проникнут тем одухотворенным духом, который он прославляет, и его «темное сияние» мерцает на каждой вдохновенной странице».

— Донна Симэн, Список книг

СПИСОК ПРИГЛАШЕНИЙ

Подпишитесь ниже, чтобы получать обновления и уведомления о предстоящих событиях.

последние публикации

НОВОСТИ И СОБЫТИЯ

СПИСОК ПРИГЛАШЕНИЙ

Подпишитесь ниже на обновления и уведомления о предстоящих событиях.

Перейти к началу

[Пример эссе], 962 слова GradesFixer

Это эссе было представлено студентом. Это не пример работы, написанной профессиональными авторами эссе.

«Всякий раз, когда что-то делается в первый раз, оно высвобождает маленького демона» (Дикинсон, n.d.). На первый взгляд, это высказывание Эмили Дикинсон передает негативное отношение к уникальному и новому. Однако при втором толковании этой цитате удается идеально отразить саму суть эпохи романтизма, а также огромное влияние Дикинсона на литературные школы того времени. В этом эссе мы подробно обсудим это влияние. Во-первых, для контекста будет дано краткое объяснение эпохи романтизма и определение романтизма. Затем силы, действовавшие в эпоху романтизма, будут объяснены со ссылкой на ряд стихотворений Дикинсон.

Затем силы, действовавшие в эпоху романтизма, будут объяснены со ссылкой на ряд стихотворений Дикинсон.

Проще говоря, романтизм — это «установление человеческой жизни на основе чистого чувства» (Sreedharan, 2004: 128). Для романтика среда чувств или эмоций не заменяла среду мысли. Вместо этого среда чувства была средой мысли. Исторический контекст является ключевым при обсуждении эпохи романтизма. За это время мир и, в частности, литературное сообщество испытали прилив свободы с точки зрения идей и школ веры. Одной из самых выдающихся школ мысли была реакция на рационализацию науки и рост индивидуальности в художественных произведениях. Такие темы встречаются в романе Эмили Дикинсон «9».0037 Wild Nights ( Dickinson , 1999 ) , стихотворение, написанное в то время, когда освобождение женщин, особенно сексуальное освобождение женщин, было очень табуировано. В стихотворении говорящая фантазирует о ночах, которые она проведет со своим возлюбленным. Помимо откровенно сексуальных подтекстов короткого стихотворения, которые передаются такими словами, как «наша роскошь!» (Dickinson, 1999:1: IV), работа Дикинсона также говорит об изменениях, которые пережило интеллектуальное сообщество на пике романтизма. Одним из таких изменений является рост индивидуальности и личной точки зрения в литературных произведениях. Строки «Готово с компасом — Готово с картой!» (Дикинсон, 19 лет99:2:VI-VII) предполагают, что поэт, подобно представительному романтическому интеллигенту, прокладывает свой собственный путь без помощи предшествующих литературных произведений. А личный стиль письма Дикинсон и уникальное использование грамматики свидетельствуют о романтическом акценте на экспериментах. Например, в ее поэзии широко используются дефисы, как это видно в таких строках, как «Гребля в Эдеме —» (Dickinson, 1999: 3: IX) и «Ах — море!» (Dickinson, 1999: 3: X) в Wild Nights . То, что можно интерпретировать как простую паузу, вместо этого Дикинсон передает опасения говорящего по отношению к почти бесконечному освобождению (морю), которое лежит перед ней.

Одним из таких изменений является рост индивидуальности и личной точки зрения в литературных произведениях. Строки «Готово с компасом — Готово с картой!» (Дикинсон, 19 лет99:2:VI-VII) предполагают, что поэт, подобно представительному романтическому интеллигенту, прокладывает свой собственный путь без помощи предшествующих литературных произведений. А личный стиль письма Дикинсон и уникальное использование грамматики свидетельствуют о романтическом акценте на экспериментах. Например, в ее поэзии широко используются дефисы, как это видно в таких строках, как «Гребля в Эдеме —» (Dickinson, 1999: 3: IX) и «Ах — море!» (Dickinson, 1999: 3: X) в Wild Nights . То, что можно интерпретировать как простую паузу, вместо этого Дикинсон передает опасения говорящего по отношению к почти бесконечному освобождению (морю), которое лежит перед ней.

Помимо акцента на чувствах и эмоциях, эпоха романтизма также повлияла на людей, которые меньше сосредотачивались на рациональном опыте и вместо этого обращали внимание на эстетический опыт. Основным компонентом этого опыта был вновь обретенный интерес к природе; Соответственно, ссылки на природу и все ее чудеса можно найти почти во всех стихах Дикинсон. Использование ею моря как метафоры личного освобождения в «Дикие ночи, Дикие ночи » — лишь один вопиющий пример. Но использование Дикинсоном природных образов не ограничивалось окружающей средой. Она широко использовала образы животных в своих стихах, чтобы передать свои темы. Ярким примером может служить фигурка крохотной птички, символизирующая постоянство надежды в ее стихотворении 9.0037 «Надежда» — это существо с перьями (Дикинсон, 1999). Этот образ в сочетании с образами негостеприимной среды, такой как «самая холодная земля» (Dickinson, 1999: 3: IX) и «самое странное море» (Dickinson, 1999: 3: X), предполагает, что у Дикинсон была более интимная жизнь. и уникальное понимание природы, чем большинство ее сверстников в то время.

Основным компонентом этого опыта был вновь обретенный интерес к природе; Соответственно, ссылки на природу и все ее чудеса можно найти почти во всех стихах Дикинсон. Использование ею моря как метафоры личного освобождения в «Дикие ночи, Дикие ночи » — лишь один вопиющий пример. Но использование Дикинсоном природных образов не ограничивалось окружающей средой. Она широко использовала образы животных в своих стихах, чтобы передать свои темы. Ярким примером может служить фигурка крохотной птички, символизирующая постоянство надежды в ее стихотворении 9.0037 «Надежда» — это существо с перьями (Дикинсон, 1999). Этот образ в сочетании с образами негостеприимной среды, такой как «самая холодная земля» (Dickinson, 1999: 3: IX) и «самое странное море» (Dickinson, 1999: 3: X), предполагает, что у Дикинсон была более интимная жизнь. и уникальное понимание природы, чем большинство ее сверстников в то время.

Ни одна дискуссия о романтизме или Дикинсоне не была бы полной без упоминания смертности или смерти. Ведь романтизм подпитывался эмоциями. Ужас и ужас, особенно по отношению к мысли о загробной жизни, были лишь некоторыми из этих сильных импульсов. Тем не менее, Дикинсон включает в свои размышления о смерти другие эмоции, в том числе замешательство и болезненность, как видно из ее стихотворения 9.0037 Смерть устанавливает нечто значимое (Dickinson, 1999). Эти чувства выражены в таких строках, как «Размышлять о маленьких мастерствах» (Dickinson, 1999: 2: V). Дикинсон ничем не отличалась от других людей, так как она чувствовала желание размышлять о следах потерянного любимого человека после его смерти (O’Sullivan, 2010: 1). Действительно, замешательство Дикинсон по отношению к смерти более подробно исследуется в ее коротком стихотворении «Являются ли небеса врачом?». (Дикинсон, 1999). Здесь она размышляет о целительной силе Неба и о том, насколько она полезна, если она возникает только после смерти человека (Дикинсон, 19 лет).99: 1: III-IV). Ее высмеивание загробной жизни приобретает еще больший вес во второй половине стихотворения, когда она ставит под сомнение свой долг перед Богом.

Ведь романтизм подпитывался эмоциями. Ужас и ужас, особенно по отношению к мысли о загробной жизни, были лишь некоторыми из этих сильных импульсов. Тем не менее, Дикинсон включает в свои размышления о смерти другие эмоции, в том числе замешательство и болезненность, как видно из ее стихотворения 9.0037 Смерть устанавливает нечто значимое (Dickinson, 1999). Эти чувства выражены в таких строках, как «Размышлять о маленьких мастерствах» (Dickinson, 1999: 2: V). Дикинсон ничем не отличалась от других людей, так как она чувствовала желание размышлять о следах потерянного любимого человека после его смерти (O’Sullivan, 2010: 1). Действительно, замешательство Дикинсон по отношению к смерти более подробно исследуется в ее коротком стихотворении «Являются ли небеса врачом?». (Дикинсон, 1999). Здесь она размышляет о целительной силе Неба и о том, насколько она полезна, если она возникает только после смерти человека (Дикинсон, 19 лет).99: 1: III-IV). Ее высмеивание загробной жизни приобретает еще больший вес во второй половине стихотворения, когда она ставит под сомнение свой долг перед Богом.