Акмеизм – что это такое, значение и применение слова, где и как он возник, отличие от символизма

Краткое содержание статьи:

- Где возник акмеизм?

- Черты акмеизма

- Быстрый упадок литературного течения

- Чем отличается символизм от акмеизма?

- Кто из поэтов не принадлежал к акмеизму?

- Видео: как был основан акмеизм?

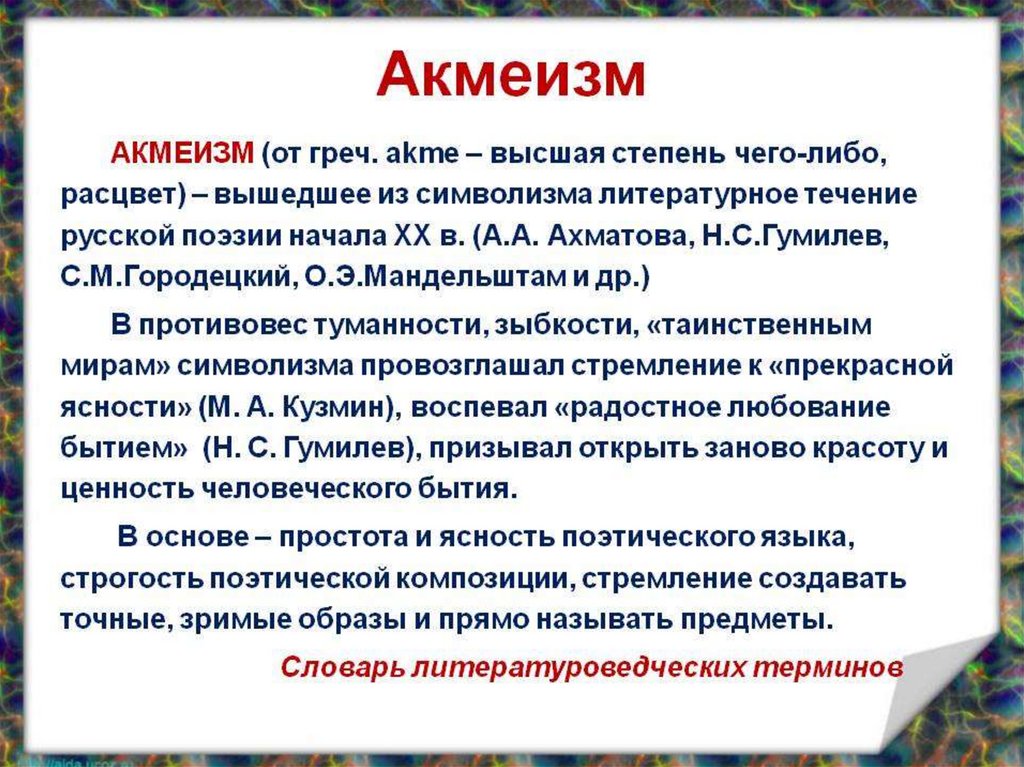

Акмеизм получил наибольшее распространение в литературной среде в начале 20-го века почти сразу после своего появления. В переводе он означает «расцвет». Поэты-основоположники не зря дали такое определение новому жанру. По их мнению, господствовавший в то время символизм переживал кризис. Необходим был расцвет нового направления, которое бы вдохнуло жизнь в отечественную поэзию.

Где возник акмеизм?

Родиной акмеизма является Россия. Именно здесь в начале 20-го века произошло становление выдающегося жанра, смело противостоящего символизму.

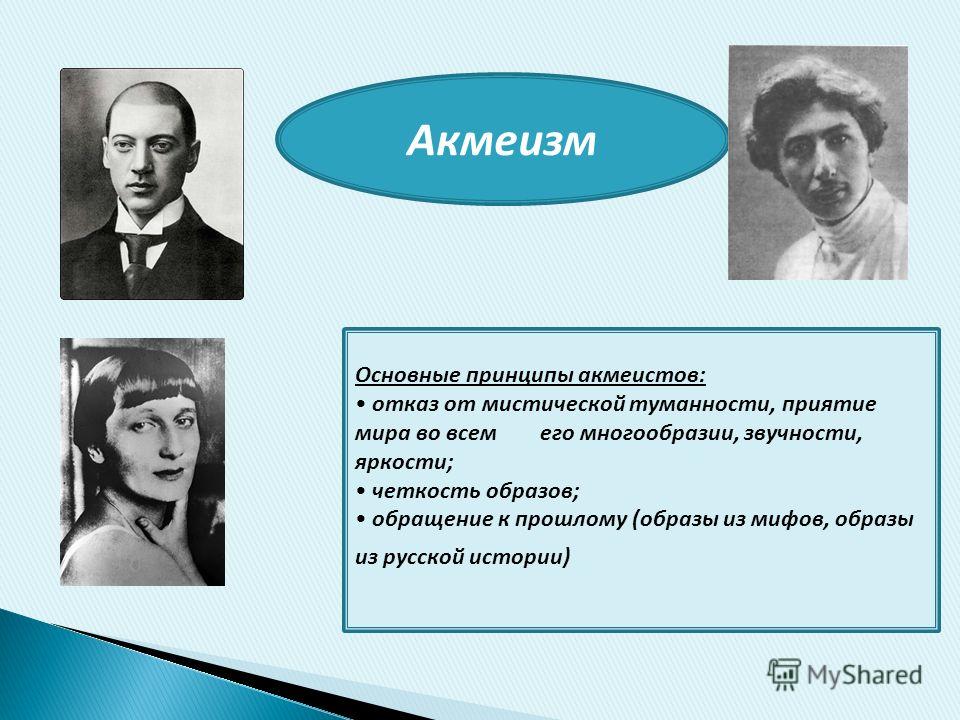

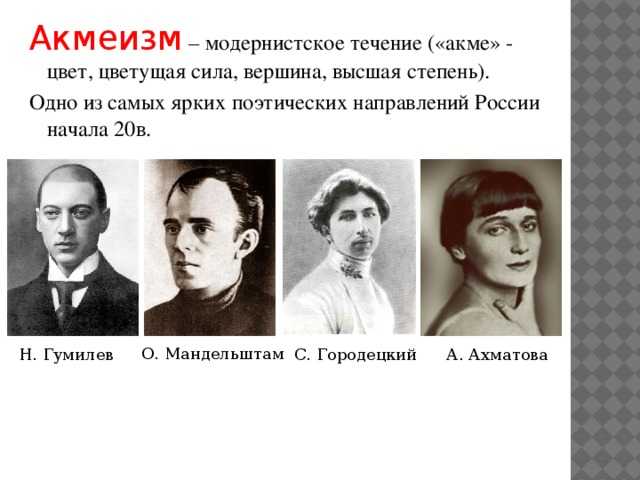

Развивать акмеизм начал кружок творческих личностей, известный под названием «Цех поэтов».

- А. Ахматова;

- С. Городецкий;

- М. Зенкевич;

- Н. Гумилев.

До сих пор точно неизвестно кто же первым из них предложил окрестить акмеизмом новое течение. По одной из версий, это сделал Вячеслав Иванов.

Большинство литературных исследователей полагают, что термин в 1912-м году придумал Гумилев. Именно он считал необходимым перенять опыт изживающего себя символизма и образовать направление, которое будет более понятным и лишенным мистической туманности.

По мнению поэта Белого, термин «акмеизм» не содержит в своей основе чего-то обоснованного. Он был свидетелем того, что определение придумывалось его коллегами по творческому цеху в жарких спорах. Гумилев в ходе полемики ухватился за кем-то брошенное слово «акмеисты» и обозначил им группу своих друзей-поэтов.

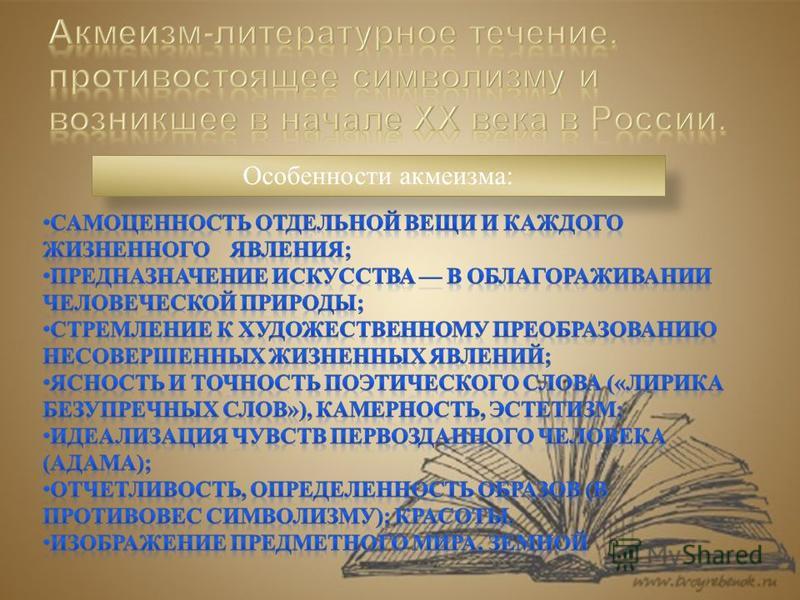

Черты акмеизма

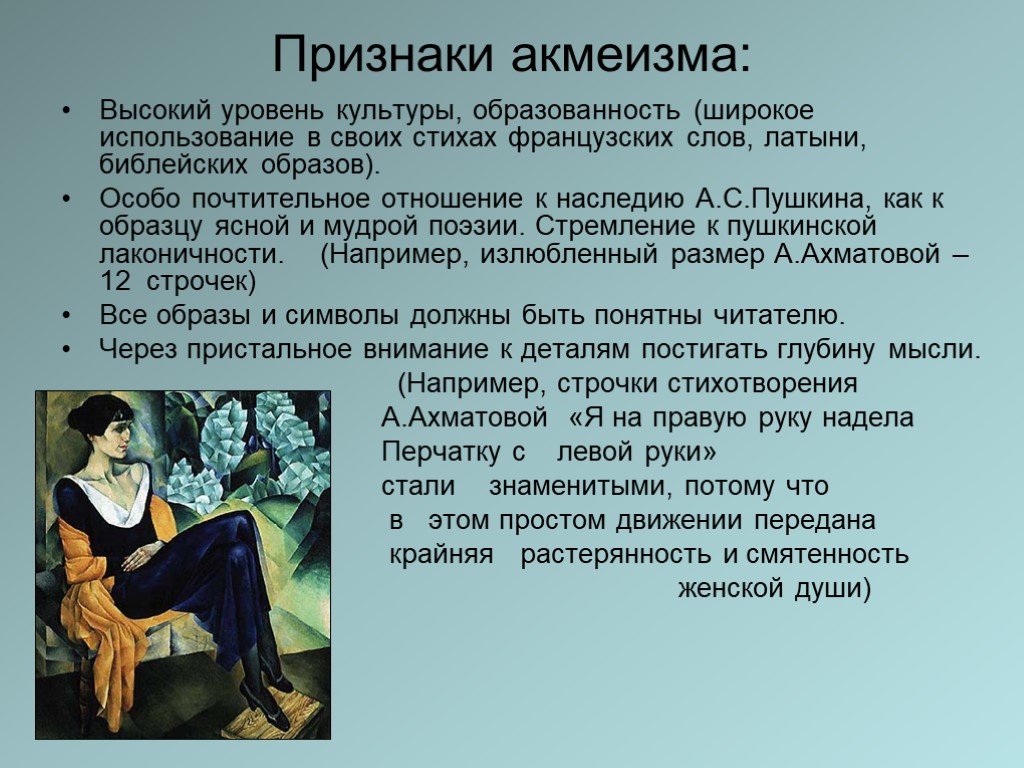

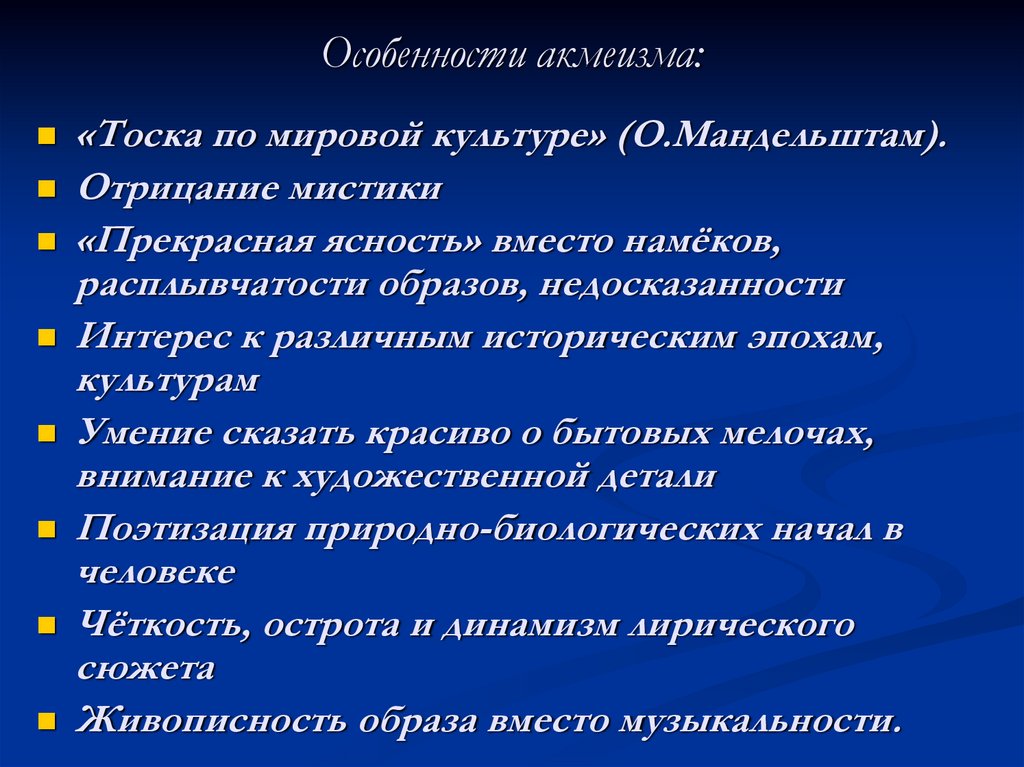

Акмеизм характеризуется следующими особенностями:

- В центре произведения должна быть идея принятия земного мира во всех его недостатках и достоинствах.

В этом акмеисты отличались от символистов, которые стремились скрыть реальность за мистической неясностью и возведенными в абсолют идеалами;

В этом акмеисты отличались от символистов, которые стремились скрыть реальность за мистической неясностью и возведенными в абсолют идеалами; - Ясность во всем. Образы литературного произведения должны быть четкими и предметными;

- Желание показать подлинные чувства человека;

- Воспевание первозданных эмоций, граничащих с первобытно-биологическим началом;

- Простой и понятный взгляд на жизнь;

- Нахождение красоты в повседневных деталях.

Несмотря на то, что акмеисты бросили вызов символизму, они стремились создать стихи со стройной композицией и логичностью. Поэтому их произведения были близки не только возвышенным натурам и знатокам литературы, но и неискушенным читателям.

Акмеисты любили отражать в стихах обыденные явления, делали акцент на простых радостях. Они умело воодушевляли читателей и неустанно говорили о героическом прошлом человечества.

Для акмеизма больше характерны черты архитектуры и скульптуры (точность образов, структурность стихотворных форм), а не музыки.

Быстрый упадок литературного течения

К сожалению, акмеизм не стал массовым литературным явлением. Его идеи использовались лишь ограниченным числом творческих личностей. Все они в основном входили в «Цех поэтов».

Желая популяризировать идеи акмеизма, его ведущие приверженцы, в числе которых была Ахматова и Мандельштам, ежегодно издавали сборник стихов «Гиперборей». Редакций сборника занимался Лозинский.

Вскоре началась Первая Мировая война, которая сильно затормозила деятельность «Цеха поэтов». На фронт вынуждены были уйти Городецкий и Гумилев. Вскоре ведущее поэтическое объединение приверженцев акмеизма распалось.

В 1916-м году Иванов смог восстановить «Цех поэтов», но это было лишь кратковременным возрождением. В нем отсутствовали мэтры акмеизма, стоявшие у его истоков. Лишь изредка на собраниях бывал Мандельштам.

В 1921-м году несколько акмеистов создали новые произведения и выпустили сборник «Новый Гиперборей». Но очередная попытка сплотить вокруг уникального литературного течения приверженцев была неудачной.

Судьба многих акмеистов печальна. Большая их часть эмигрировала. Гумилева казнили, а немногим позже в ссылке умер Мандельштам.

Чем отличается символизм от акмеизма?

Поэты-символисты всегда вкладывали в свои стихи, помимо основного смысла, еще какой-то философский подтекст. В текстах имелся символ, то есть не просто материальный объект, чувство или явление видимой формы, а еще и нечто более важное.

Почитателям символизма предстояло не просто насладиться рифмами и красочными эпитетами, но и разглядеть истинный замысел литературного творца.

В противовес символизму акмеизм делает акцент на более приземленных и даже бытовых вещах. Акмеисты показывали, что даже простые явления обыденной жизни прекрасны. Используемые ими чувства были далеко не так возвышены, порой драматичны и даже трагичны.

Еще одной отличительной чертой акмеизма является его узкая направленность. Акмеизм характерен лишь для поэзии, в то время как символизм встречается в области музыки и живописи.

Акмеизм характерен лишь для поэзии, в то время как символизм встречается в области музыки и живописи.

Кто из поэтов не принадлежал к акмеизму?

Если говорить про поэтов, принадлежащих к лагерю символистов, то видными представителями являются:

- К. Бальмонт;

- А. Блок;

- Ф. Сологуб.

Отдельного внимания заслуживают фамилии поэтов-символистов Городенского и Гумилева. Оба творца, хотя изначально и тяготели к символизму, вскоре отошли от данного течения. Именно им наравне с Ахматовой вскоре предстоит стать теми, кто будет активно продвигать идеи акмеизма в «Цехе поэтов».

Акмеизм как течение просуществовал совсем недолго. Теоретические изыскания поэтов-основоположников не получили серьезной проработки.

Примкнувшие к литературному движению через какое-то время новые творческие личности были более самобытными и не вписывались в рамки определенного направления. Тем не менее, акмеизм оставил яркий след в истории литературы.

Видео: как был основан акмеизм?

В этом ролике литературовед Олег Лекманов расскажет, как возникло это литературное течение, кто стоял у его истоков:

Акмеизм Анны Ахматовой | Обучонок

Акмеистическая реалистичность и неореализм Ахматовой выразился в четкости изображения внешней обстановки, интерьера, даже в своеобразной стереоскопичности изображения, когда отчетливо видна подробность, тот или иной штрих, а также в психологической мотивированности всех поступков и переживаний, в полнейшей объективности анализа любовного чувства.

Ахматова говорила больше об обстановке происходящего, решая тем самым сложнейшую задачу соединения лирики и психологической повести. Чувство воплощалось в явлениях внешнего мира; подробности, детали становились свидетельствами душевных переживаний.

Как белый камень в глубине колодца,

Лежит во мне одно воспоминанье… [5]

Поэзия Анны Ахматовой вырастала из житейской почвы, не чуждаясь ее, не порывая с ней.

Самые заурядные мелочи вводились в стих. «На стволе корявой ели муравьиное шоссе». «Ноги ей щекочут крабы, выползая на песок». «И везут кирпичи за оградой».

И не только примелькавшиеся, «непоэтические» штрихи быта, но прямо-таки серые, неказистые, затрапезные: «туфли не босу ногу», «убогий мост, скривившийся немного», «стынет грязная вода

».Поэзии Ахматовой свойственно внутреннее напряжение, внешне же она сдержанна и строга.

Стихи Ахматовой оставляют впечатление душевной строгости.

Ахматова – признанный мастер любовной лирики, знаток женской души, ее увлечений, страстей, переживаний. Первые ее стихи о любви имели некий налет мелодраматизма, но скоро в ее произведениях зазвучал психологический подтекст, приоткрывающий душевное состояние лирической героини через описание ее внешнего поведения, через выразительные, четкие детали.

Это стихотворение («Сжала руки под темной вуалью…», 1911, «Вечер») – по сути дела маленькая лирическая повесть, взятая в момент кульминации.

Но читатель способен восстановить весь сюжет целиком – сюжет любви- противостояния, любви-конфликта, когда героиня, которая «

И он действительно уходит, уходит навсегда, произнеся со «спокойно-жуткой» улыбкой обыденно — холодную, отчужденно-вежливую фразу: «Не стой на ветру».

Психологически эта фраза найдена абсолютно точно — фраза души, опустошенной страданием, в которой не осталось ни капли сил, которая выбрала мертвый покой.

Большую роль в ее стихотворениях играет психологизм. Очень характерная для всей ее последующей лирики эта ранняя строка:

Сегодня я с утра молчу, А сердце – пополам. [6]

Психологизм – отличительная черта ахматовской поэзии. О. Мандельштам утверждал, что «Ахматова принесла в русскую лирику всю огромную сложность и психологическое богатство русского романа девятнадцатого века. .. Свою поэтическую форму, острую и своеобразную, она развивала с оглядкой на психологическую прозу» [7]

.. Свою поэтическую форму, острую и своеобразную, она развивала с оглядкой на психологическую прозу» [7]

Но психология, чувства в стихах поэтессы передаются не через непосредственные описания, а через конкретную, психологизированную деталь: «на правую руку надела перчатку с левой руки», «сбежала, перил не касаясь» и т.д.

Возможно, именно такие стихи наблюдательный Василий Гиппиус и называл «гейзерами«, поскольку в подобных стихах — фрагментах чувство действительно как бы мгновенно вырывается наружу из некоего тяжкого плена молчания, терпения, безнадежности и отчаяния.

Николай Гумилев в 1914 году в «Письме о русской поэзии» заметил: «Я перехожу к самому значительному в поэзии Ахматовой, к ее стилистике: она почти никогда не объясняет, она показывает».

Показывая, а не объясняя, используя прием говорящей детали, Ахматова добивается достоверности описания, высочайшей психологической убедительности.

Это могут быть детали одежды (меха, перчатка, кольцо, шляпа и т.п.), предметы быта, времена года, явления природы, цветы, и т.д.

Редко у какого поэта наблюдалось такое тяготение к жесту, такое богатство жеста, как у Ахматовой. И такое тончайшее проникновение в душевное состояние через жест.

Перейти к разделу: 3. Жесты в поэзии А. Ахматовой

| |||||||||||||||||||||||

Ключевое слово SearchAdvanced Search Поисковые книги для: Советы по поиску

96696. Show all books public access books [?] | |||||||||||||||||||||||

Под знаком Блока | Елена Мучник

Анна Ахматова; рисунок Дэвида ЛевинаКупить Распечатать

В полдюжины лет, предшествовавших первой мировой войне, художники и поэты России, по выражению одного из них, «жили под знаком Блока». Они напились его стихов, как он сам напился вина, хотя несколько групп уже заявляли о своей оппозиции символистской школе, которую он должен был представлять. Для Блока ничто земное не имело значения, кроме как воплощение божественной ценности. Его любовь — к чему бы она ни была направлена: женщины, Россия, поэзия — была страстной и томительной; его стихи рождались в эфирных, таинственных, безмерно далеких звуках; его эмоции были ветром и огнем; проблески совершенства приносили ему мимолетное блаженство, разочарование было мучением. Бесконечность была очаровательна; ограниченность наполняла его отчаянием. Без видений люди были бы марионетками, а жизнь — пустынным повторением бессмысленного и серого.

Для Блока ничто земное не имело значения, кроме как воплощение божественной ценности. Его любовь — к чему бы она ни была направлена: женщины, Россия, поэзия — была страстной и томительной; его стихи рождались в эфирных, таинственных, безмерно далеких звуках; его эмоции были ветром и огнем; проблески совершенства приносили ему мимолетное блаженство, разочарование было мучением. Бесконечность была очаровательна; ограниченность наполняла его отчаянием. Без видений люди были бы марионетками, а жизнь — пустынным повторением бессмысленного и серого.

Стихи о прекрасной даме , изданные осенью 1904 года, были первой и самой счастливой из всех его книг. Квазирелигиозная, экстатическая, потусторонняя, это песня обожания, в которой его трепетная любовь к настоящей женщине, Любови Дмитриевне Менделеевой, которую он знал с детства и женился в 1903 году, была, как и любовь Данте к Беатриче, неразличима. от его тоски по Идеалу:

Я медленно вхожу в темную церковь

и совершите скромный обряд.

Я жду Прекрасную Даму

в мерцании света иконы.

Но и сейчас было предчувствие потери:

Я жду молча, скорбя и любя.

Весь горизонт горит от привидения,

но ужас сковывает меня. Ты изменишь Свой облик.

Прекрасная Дама действительно изменилась, уступив место адскому Незнакомцу в унылом мире «пристанищ пьяниц», «пыльных переулков» и «шутливых придурков», в котором Пьеро, Коломбина и Арлекин разыгрывали свои кукольная драма разочарования и обмана. И вот Блок написал глубоко меланхолическую лирику: «Ночь, улица, фонарь, аптека, бессмысленный и тусклый свет» — унылая сцена запечатлена навеки; проживешь еще четверть века, все равно будет; можно умереть и начать все заново, все будет повторяться: «аптека, улица, лампа». Через двадцать пять лет после его смерти Ахматова писала: «Он прав. Снова фонарь и аптека. Нева, тишина, гранит».

Периоды уныния прерывались пылкими увлечениями: увлечениями женщинами, актрисой Н. Н. Волоховой в 1907 г., певицей Л. А. Дельмас в 1914 г., каждое из которых вылилось в страстный цикл лирики, Снежная маска и Кармен ; не менее страстный, длиною в жизнь роман с Россией, воспетый, среди прочих стихов, в великолепной серии На поле Куликовом ; и, наконец, безудержное погружение в большевистскую революцию, вдохновившее Блока на самое известное произведение, Двенадцать и его продолжение, Скифы , оба написаны в своего рода божественном безумии между 8 и 30 января 1918 года, в том же стиле и в том же тоне, что и некоторые из его самых страстных текстов.

Н. Волоховой в 1907 г., певицей Л. А. Дельмас в 1914 г., каждое из которых вылилось в страстный цикл лирики, Снежная маска и Кармен ; не менее страстный, длиною в жизнь роман с Россией, воспетый, среди прочих стихов, в великолепной серии На поле Куликовом ; и, наконец, безудержное погружение в большевистскую революцию, вдохновившее Блока на самое известное произведение, Двенадцать и его продолжение, Скифы , оба написаны в своего рода божественном безумии между 8 и 30 января 1918 года, в том же стиле и в том же тоне, что и некоторые из его самых страстных текстов.

Здесь все его любимые образы: темная тропа, бушующая метель, обжигающая достоевская драма ревнивой любви и, наконец, смутное религиозное видение, на этот раз не Прекрасной Дамы, а Христа, движущегося в глава колонны солдат, превратившихся из банды мародеров в благоговейную группу, напоминающую двенадцать апостолов:

…Вот и маршируют державной поступью…

За ними хромает голодный пёс,

И закутанный в дикий снег на голове,

Неся кроваво-красный флаг —

Мягконогий там, где метель завитки,

неуязвимые там, где скрещены пули —

увенчанные короной из снежинок-жемчужин,

цветочная диадема из мороза,

впереди них идет Иисус Христос.

Стихи Блока — образы его эмоций, а не их объектов. Для него было естественным писать символически. Но только после того, как он написал очень много — стихотворений о прекрасной даме содержало только девяносто три из 800 стихов, которые он уже написал к тому времени, — он обнаружил себя символистом. И, восхищаясь поэзией символистов, он никогда не присоединялся к их движению, отталкиваемый их теоретическими заявлениями, которые казались ему скучными и претенциозными. Никакое общество теоретиков никогда не могло претендовать на него. Он ненавидел споры и считал ум врагом истинного знания:

Разум не может измерить божественное,

лазурь сокрыта от разума,

но серафимы иногда приносят как знамение

святое видение избранным мира.

То, что он сам был одним из избранных, было источником и мучения, и радости, и уж точно не гордости. Это был судьбоносный дар, который вместе со счастьем «святого видения» принес еще и чувство неминуемой неудачи и даже вины. Ибо художник был невольным тюремщиком светлого, животворящего вдохновения, пойманного и искалеченного в его песне:

Ибо художник был невольным тюремщиком светлого, животворящего вдохновения, пойманного и искалеченного в его песне:

эта нежная птица, эта легковесная птица, летящая за ветром,

птица, которая намеревалась нарушить контроль смерти,

птица, которая спустилась, чтобы спасти мою душу,

и был в награду заключён в клетку его стихов, с подрезанными крыльями, его песнями, выученными наизусть:

Реклама

Вот моя клетка, неподвижная металлическая,

теперь с решеткой закатной кистью позолоченной.

Вот моя птичка, моя когда-то ликующая малышка,

села кольцом и поет над моим подоконником.

Возвеличивание Блока сегодня не в моде. Беззастенчивый божественный afflatus кажется смущающим, если не откровенно подозрительным, в эпоху, когда каждое чувство было проанализировано, классифицировано и помечено научным ярлыком. Тем не менее его эмоциональный огонь, его недоверие к рациональности были подлинными; его работа — романтизм высокого порядка. Когда я прочитал во Введении г-на Сталлуорти, что он умышленно изменил просодию и риторику Блока, потому что «для современных западных ушей» они звучали бы «смехотворно напыщенно», я съежился. Но, к счастью, практика мистера Сталлуорти вызывает меньше беспокойства, чем его описание; и хотя его переводы теряют эмоциональный размах и красноречие музыки Блока, а потому упускают особое качество его величия, они лучшее, что у нас есть, верные оригиналу и хорошим стихам сами по себе.

Тем не менее его эмоциональный огонь, его недоверие к рациональности были подлинными; его работа — романтизм высокого порядка. Когда я прочитал во Введении г-на Сталлуорти, что он умышленно изменил просодию и риторику Блока, потому что «для современных западных ушей» они звучали бы «смехотворно напыщенно», я съежился. Но, к счастью, практика мистера Сталлуорти вызывает меньше беспокойства, чем его описание; и хотя его переводы теряют эмоциональный размах и красноречие музыки Блока, а потому упускают особое качество его величия, они лучшее, что у нас есть, верные оригиналу и хорошим стихам сами по себе.

Произведение Анны Ахматовой, не являющееся ни визионерским, ни романтическим — Мандельштам был одним из первых, кто предположил, что оно восходит к русскому роману XIX века, а не к поэзии, — было бы более доступно современному западному уху, если бы не то, что оно так же труден для перевода, как пушкинский, и по той же причине: его музыка, как и пушкинская, есть гармония звуков, тонко отдающихся эхом внутри, казалось бы, неизученных строк разговорной речи. Он изысканно музыкален, удивительно компактен, очень силен. Восьми строк или меньше достаточно, чтобы представить полную человеческую драму, один жест, чтобы передать сложное состояние эмоций. И даже в своей ранней пронзительной лирике о несчастной любви Ахматова никогда не была жалкой. Всегда сдержанная, величавая и простая, в ней с самого начала была заложена та способность к величию, которая в полной мере реализовалась в ее поздние годы в ее благородной девочке.0110 Реквием и Поэма без героя , воспевающие трагедию целого народа. Она оставалась такой же на протяжении всей своей долгой жизни (она умерла в 1966 году в возрасте семидесяти семи лет). Ее голос становился глубже, ее интонации более величественными, но ее музыка всегда была сдержанной, ее восприятие точным, а осанка гордой.

Он изысканно музыкален, удивительно компактен, очень силен. Восьми строк или меньше достаточно, чтобы представить полную человеческую драму, один жест, чтобы передать сложное состояние эмоций. И даже в своей ранней пронзительной лирике о несчастной любви Ахматова никогда не была жалкой. Всегда сдержанная, величавая и простая, в ней с самого начала была заложена та способность к величию, которая в полной мере реализовалась в ее поздние годы в ее благородной девочке.0110 Реквием и Поэма без героя , воспевающие трагедию целого народа. Она оставалась такой же на протяжении всей своей долгой жизни (она умерла в 1966 году в возрасте семидесяти семи лет). Ее голос становился глубже, ее интонации более величественными, но ее музыка всегда была сдержанной, ее восприятие точным, а осанка гордой.

Она начала публиковаться как одна из группы, которая восстала против туманности символизма, с его предпочтением звука перед смыслом, и предложила сделать поэзию еще раз более определенной и ясной. Гумилев, за которого вышла замуж в 1910, был лидером этой группы, называвшей себя акмеизмом; но как Блок стоял в стороне от диких полетов символистской догмы, так и Ахматова противостояла крайностям акмеизма. Ее поэзия, однако, действительно иллюстрирует его доктрину в лучшем виде. В нем есть что-то общее и с имажинизмом, и с японским искусством.

Гумилев, за которого вышла замуж в 1910, был лидером этой группы, называвшей себя акмеизмом; но как Блок стоял в стороне от диких полетов символистской догмы, так и Ахматова противостояла крайностям акмеизма. Ее поэзия, однако, действительно иллюстрирует его доктрину в лучшем виде. В нем есть что-то общее и с имажинизмом, и с японским искусством.

Не знаю, насколько точно японская поэзия может быть передана на английский язык, но стихи мистера Маккейна звучат больше как переводы с японского, чем из Ахматовой. Образы воспроизведены правильно, но стихи стали образными; а без ахматовских тонко уравновешенных рифм, словесных отголосков и ритмических модуляций сила того, что она говорит, наполовину теряется. Это действительно прозаические переводы, хотя на печатной странице они выглядят как стихи. В качестве примера позвольте мне взять лирику 1914, где Ахматова записывает один раз, когда она посетила Блока. Он состоит из четырех нерифмованных четверостиший:

Я посетил поэта.

Полдень, воскресенье.

В большой комнате было тихо

А за окном мороз,и малиновое солнце

над мохнатым сизым дымом…

Молчаливый хозяин

пронзительно смотрит на меня.У него глаза, которые все

всегда помнят.

Мне лучше быть осторожным

и вообще не смотреть на них.Но я помню разговор,

дымный полдень, воскресенье

в высоком, сером доме

у морских ворот Невы.Я при/шла к по/эту/ в гости.

Róvno/ pólden./ Vóskre/sénie.

Тихо/ в комнате про/сторной,

A za/ ókna/mí mo/róz.Í ma/líno/vóie/ sólntse

Nád lo/khmátym/ sízym/ dýmom…

Kák kho/zýain/ mólcha/lívy

Yásno/ smótrit/ ná me/nýa!У не/го гла/за та/кие

Что за/помнить/ каждый/должен;

Мнэ же/ лучше,/осто/рожной,

В них и/ вовсе/ не гля/дет.

No za/pómni/tsýa be/séda,

Дымный/полдень/воскресенье/сень

В доме/сером/и вы/соком

У мор/ских во/рото Не/вы.

Детали в переводе в точности ахматовские, и даже тихий тон ее воспоминаний есть, но ни намека на ее метрическую схему, ни на словесную игру, заменяющую рифму. Оригинал выполнен четырехстопным хореем с усеченной последней строкой в каждой строфе; и в строках и строфах есть изысканный образец ассонанса, так что при первом чтении едва ли можно понять, что стихотворение нерифмовано. Первая строфа построена на повторении или : строка 1 — а/я, переход ; строка 2— ro, no, po, vo ; строка 3 — хо, ко, ро, до ; строка 4 — ок, мес, унция ; вторая строфа на длинные и короткие i и ya s; третий, на и и и ; и четвертый, который восходит к первому, снова или .

Реклама

Музыкально-графические эффекты Ахматовой весьма разнообразны: «от голого шепота до пламенного красноречия, от опущенных глаз до молний и ударов молнии», по словам Синявского. Они — формальная реплика глубокого и гибкого духа, который, «несмотря на приглушенную оркестровку, — говорит Синявский, — раскрывает характер огромного, массивного, почти монументального роста», женщину, равную разыгравшей ее трагедии. Она намеренно не расширила сферу своей деятельности от личной печали до национальной трагедии. История сделала это для нее после ее первоначального, судьбоносного выбора в 1917 лет, когда она могла уехать из России, но с пренебрежением отказалась. (Блок очень восхищался и знал наизусть лирику, которую она написала о своем выборе.) После этого ее поглотили жестокости эпохи: страшные годы революции и гражданской войны, сталинские чистки, когда ее единственный сын был в заключении и ссылке, блокада Ленинграда, эвакуация в Ташкент с пребыванием на три года, а в 1946 г. — печально известный донос на нее Жданова и исключение из Союза писателей.

Они — формальная реплика глубокого и гибкого духа, который, «несмотря на приглушенную оркестровку, — говорит Синявский, — раскрывает характер огромного, массивного, почти монументального роста», женщину, равную разыгравшей ее трагедии. Она намеренно не расширила сферу своей деятельности от личной печали до национальной трагедии. История сделала это для нее после ее первоначального, судьбоносного выбора в 1917 лет, когда она могла уехать из России, но с пренебрежением отказалась. (Блок очень восхищался и знал наизусть лирику, которую она написала о своем выборе.) После этого ее поглотили жестокости эпохи: страшные годы революции и гражданской войны, сталинские чистки, когда ее единственный сын был в заключении и ссылке, блокада Ленинграда, эвакуация в Ташкент с пребыванием на три года, а в 1946 г. — печально известный донос на нее Жданова и исключение из Союза писателей.

На два длительных периода, с 19С 25 по 1940 г. и снова с 1946 по 1950 г. ее заставляли замолчать. Она не жаловалась. Когда она не могла публиковать свои стихи, она переводила чужие и писала научные статьи о Пушкине. «Я счастлива, что пережила эти годы, — писала она в кратком предисловии к своему сборнику стихов в 1961 году, — и видела эти события, которым не было равных». Однако ее патриотизм не был слепым. Она обличала тирании своей страны, и ее великолепие заключалось в способности наделить трагическим величием то горе, которое пережили она и ее соотечественники.

Когда она не могла публиковать свои стихи, она переводила чужие и писала научные статьи о Пушкине. «Я счастлива, что пережила эти годы, — писала она в кратком предисловии к своему сборнику стихов в 1961 году, — и видела эти события, которым не было равных». Однако ее патриотизм не был слепым. Она обличала тирании своей страны, и ее великолепие заключалось в способности наделить трагическим величием то горе, которое пережили она и ее соотечественники.

Блок родился в 1880 г., Ахматова — в 1889 г., Белла Ахмадулина — почти двумя поколениями позже, в 1937 г. Между ней и поэтами старшего возраста огромная разница. Она кажется менее уверенной в себе, беспокойной и потерянной, обеспокоенной своим поэтическим даром и неуверенной в своем месте в обществе. У нее нет ни силы Блока обличить или преобразовать ненавистную действительность, ни умения Ахматовой вызвать в ней присущую ей жалость и ужас. Ее мир гротескный, ее опыт фантастический.

Елабуга, город, где покончила с собой Марина Цветаева, принимает облик демонической рептилии, которую она клянется раздавить каблуком, — отрывок, по омерзительности напоминающий жуткий кошмар Ипполита Терентьева Достоевского в Идиот ; ее собственный поэтический дар — теперь непрекращающийся дождь, который, пока город страдает от засухи, следует за ней по пятам, пропитывает ее насквозь и затапливает дом, в который она приглашена; теперь это мечта о маленьких самолетиках, похожих на цыплят, которые едят из ее рук, и о детях, карабкающихся к ней на колени; 1 и теперь это лихорадка, которая пугает ее и вызывает отвращение у ее соседа и ломает стетоскоп врача; ее нервная система рвется «как пружина сквозь старый матрац», слезы в ее «зрачках свисают над обрывом» ее лица. Но она не хочет выздоравливать:

Но она не хочет выздоравливать:

Лихорадка, бей по моей иссохшей коже барабанной палочкой,

не щади меня. Я твой! Без тебя я потерян!

Я балерина под вашу музыку!

Я замерзший щенок твоего мороза!

Эти гротескные гиперболы напоминают Маяковского. Но в отличие от него она не оратор и не пропагандист. И не реалист, как Ахматова, и не символист, как Блок. Когда ей хочется быть точным, она пишет прозу, например, когда рассказывает о внезапной встрече с Пастернаком в лесу Переделкино, а затем переводит свое повествование в стихи:

Из леса, как актер, выходящий из декораций,

он вдруг вывел великолепный жест

в открытую, без публики, чтобы выкрикнуть

аплодисменты — и протянул ко мне обе руки.Он был и театром, и самим собой.

Ее поэзия — преднамеренное искажение действительности, форма аллегорического письма, в котором большое значение имеет остроумие: мчащийся мотоциклист олицетворяет активную жизнь в отличие от улиткообразного продвижения творчества поэта; автоматический автомат с газированной водой — волшебный дозатор неожиданного блаженства; лепка снеговика становится эмблемой поэзии и любви.

Фантастическая, часто забавная, ее творчество, по крайней мере на мой слух, преимущественно жалобное, с какой-то тоскующей нежностью и какой-то сбитой с толку способностью любить, большим одиночеством, беспомощной неудовлетворенностью и чувством отчужденности и от мира, и от саму себя. Ее взволнованная, нервная поэзия скорее несчастна, чем трагична, беспокойна, а не страстна. Она говорит о страдании как о мудрости, но ее страдание — это самопроизвольное, причиняемое самой себе страдание бесполезного сочувствия, мучительное, возможно, охваченное виной отождествление с муками, которые пережили другие и которые прошли мимо нее. Блок и Ахматова писали только о том, что они сами пережили, в их произведениях есть напряженная компактность реальных встреч; Ахмадулину, кажется, преследуют страдания, которых она не пережила, и ее поэзия дискурсивна и медитативна, не интенсивна, но жаждет интенсивности.

Она не сталкивалась с трудным выбором, который приходилось делать ее предшественникам во времена революции и гражданской войны; она провела свою взрослую жизнь в постсталинской России, и ее интересы аполитичны. Но она родилась в год великих чисток, и в одном из своих стихотворений, «Варфоломеевская ночь», 2 , проникнутом, в отличие от других ее произведений, какой-то мрачной страстью, она как бы указать на корень ее страданий.

Но она родилась в год великих чисток, и в одном из своих стихотворений, «Варфоломеевская ночь», 2 , проникнутом, в отличие от других ее произведений, какой-то мрачной страстью, она как бы указать на корень ее страданий.

Ребенок, рожденный в непосредственной близости от кровопролития, говорит она, таинственным образом и по необходимости развращается как палачом, так и его жертвой; крик его младенца — это прорезывание зубов у оборотня; и когда сквозь ветки мелькает что-то такое, от чего кровь стынет в жилах, то это просто лица маленьких детей, взращенных в тени преступления, — а в то же время на небе раздается другой крик, слабый голос св. … Варфоломей, за столетия до ужасной ночи, носящей его имя, оплакивающий свою беззащитность в напряжении ужаса, большем, чем может вместить строка стиха; это слезы человека между двух огней, еще не гугенота и не католика, предвидящего то, чего он не может изменить, — образ, быть может, самой Ахмадулиной, гнев, нежность и тоска которой — бесплодный голос поэта между двух огней.

7: 7006677777776 гг. 2005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911991988198719861985198419831982198119801979197819771976197519741973197219711970196919681967196619651964196319621961196019591958195719561955195419531952195119501949194819471946194519441943194219411940 to 2005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911991988198719861985198419831982198119801979197819771976197519741973197219711970196919681967196619651964196319621961196019591958195719561955195419531952195119501949194819471946194519441943194219411940

7: 7006677777776 гг. 2005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911991988198719861985198419831982198119801979197819771976197519741973197219711970196919681967196619651964196319621961196019591958195719561955195419531952195119501949194819471946194519441943194219411940 to 2005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911991988198719861985198419831982198119801979197819771976197519741973197219711970196919681967196619651964196319621961196019591958195719561955195419531952195119501949194819471946194519441943194219411940