Опоздавшая свобода: 160 лет назад Александр II отменил крепостное право — Последние новости России и мира сегодня

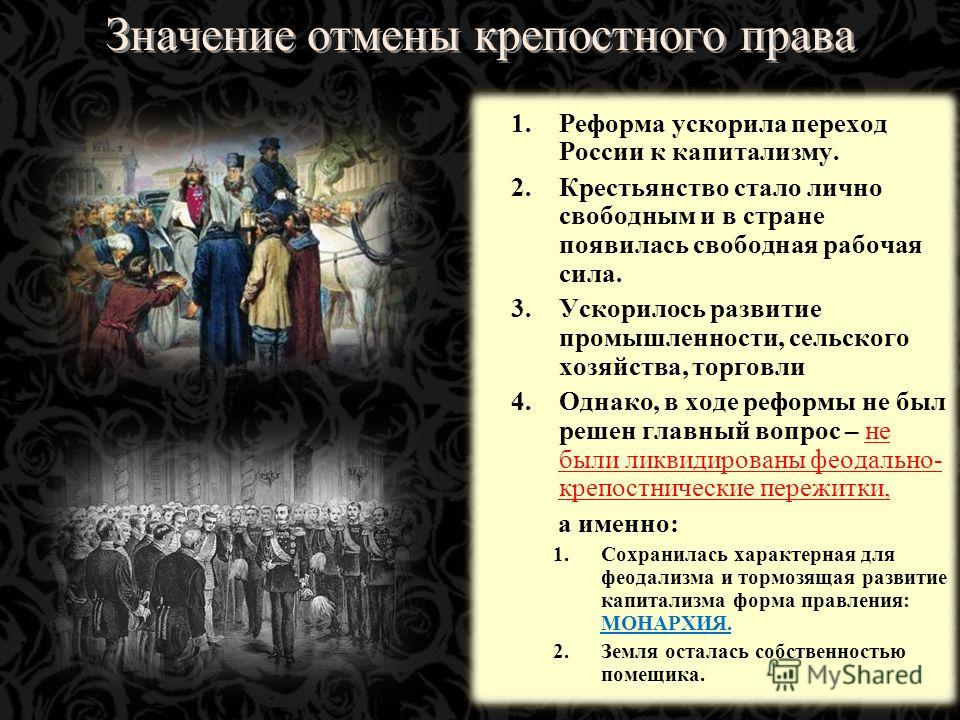

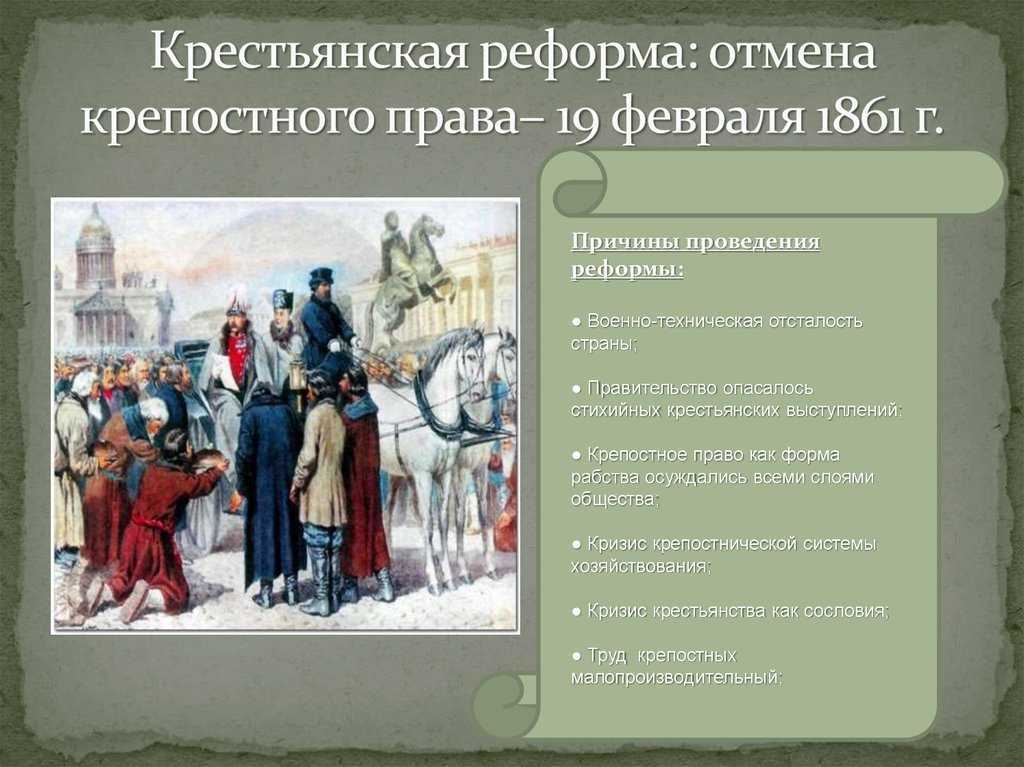

19 февраля 1861 года был издал Манифест об отмене крепостного права, однако было уже поздно – многовековое угнетение закономерно привело страну к революционному взрыву, о чем еще в 1839 году шеф жандармов А.Х. Бенкендорф предупреждал царя Николая I: «Крепостное состояние есть пороховой погреб под государством»

Сергей Баймухаметов, публицист

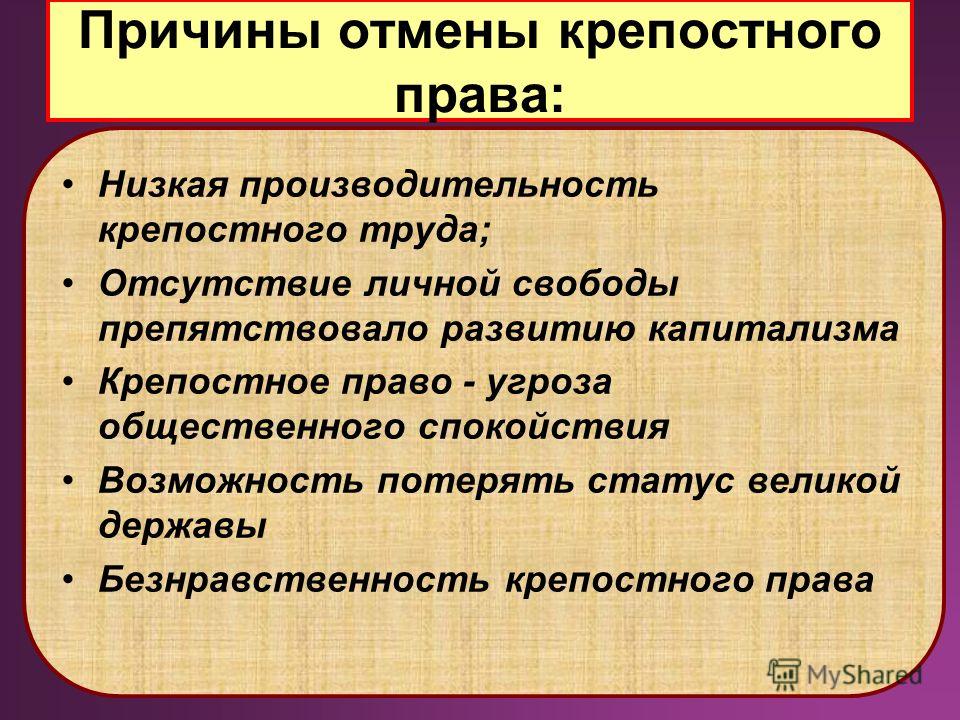

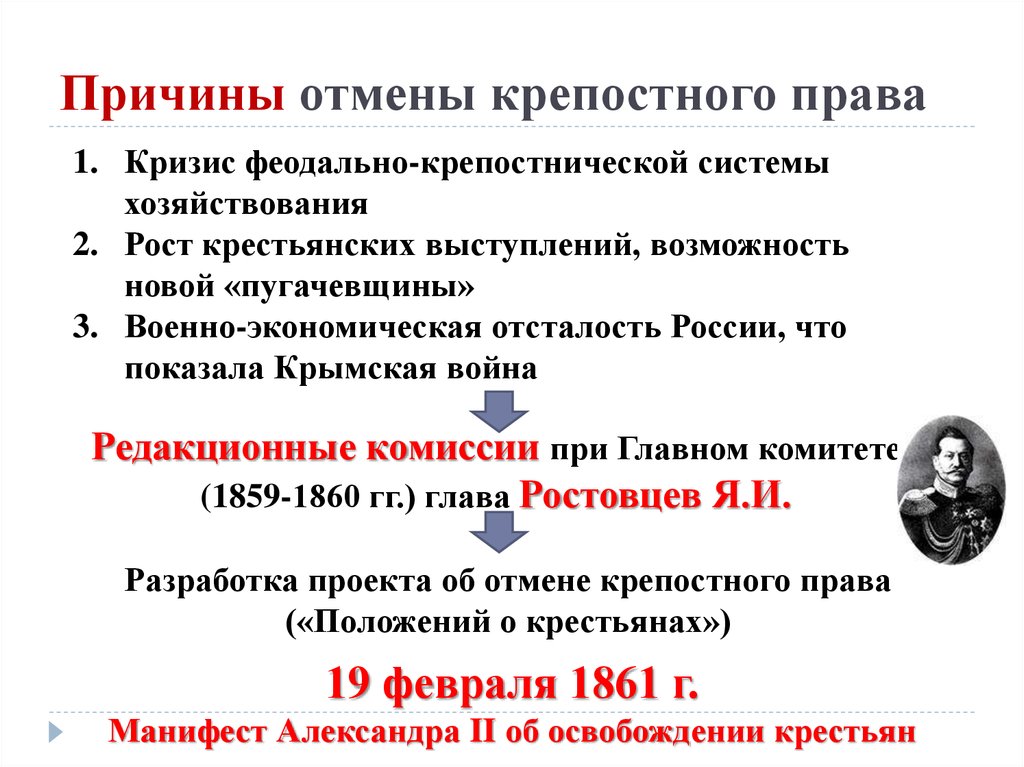

Время царствования Николая I Герцен назвал застоем. (Вот откуда это слово, введенное через полтора века реформатором Горбачевым уже в Советском Союзе.) Тридцать лет правил он страной. Эпоха. Которая началась мрачно и закончилась безысходно. Началась с виселиц на Кронверкской куртине, с казни декабристов, а завершилась поражением в Крымской войне.

Все понимали, что крепостное право сковало производительные и нравственные силы страны, разлагает все и вся.

К. Лебедев. «Продажа крепостных с аукциона»

Невыразимо стыдно, позорно жить в стране, «где рабство тощее влачится по браздам» (Пушкин), где живых людей, божьи души, продают и покупают, меняют на собак.

В такой обстановке взошел на престол 37-летний царь Александр II.

«Государь, смойте с России позорное пятно…»

Герцен из лондонского далека писал, обращаясь к царю:

«Дайте землю крестьянам. Она им и так принадлежит; смойте с России позорное пятно крепостного состояния, залечите рубцы на спине наших братий – эти страшные следы презрения к человеку…

Торопитесь! Спасите крестьянина от будущих злодейств, спасите его от крови, которую он должен будет пролить».

Александр II оправдал ожидания. Его коронация ознаменовалась амнистией декабристам и петрашевцам, сразу же были ослаблены тиски цензуры, тотчас же в обществе возникло слово «оттепель». (Это слово всплывет через век в Советском Союзе после смерти Сталина.)

Все в России дышало тогда надеждами на другую жизнь.

Еще за полгода до коронации, в марте 1856 года, в Москве, на торжественном обеде с участием предводителей дворянства царя спросили, верны ли слухи о скором освобождении крестьян. Судя по всему, Александр II был не готов к такому разговору, еще не сформулировал мысль в точные слова. Ответил сумбурно, с явным раздражением:

Судя по всему, Александр II был не готов к такому разговору, еще не сформулировал мысль в точные слова. Ответил сумбурно, с явным раздражением:

«Чувство враждебности между крестьянами и их помещиками, к несчастью, существует, и от этого было несколько случаев неповиновения помещикам. Я убежден, что рано или поздно мы должны к этому прийти. Я думаю, что и вы одного мнения со мною, следовательно, гораздо лучше, чтобы это произошло свыше, нежели снизу».

Как вспоминает современник, речь государя была громовым ударом. Слово было произнесено. Оно моментально проникло во все уголки страны. Россия всколыхнулась.

«Кто не жил в пятьдесят шестом году в России, тот не знает, что такое жизнь…» — писал Лев Толстой. Царя горячо приветствовал непримиримый лондонский оппозиционер Герцен.

Вся мыслящая Россия молилась на Александра II. Все говорили друг другу: как будто тяжкий камень свалился с души, легче стало дышать.

Но эти пять лет, с 1856 по 1861, стали крестным путем Александра II.

Жизнь поставила его перед жестоким выбором: с кем быть — с дворянами-помещиками или с крестьянами, с народом. Или освобождать крестьян без выкупа – или с выкупом. С большими наделами земли — или с малыми.

С самого начала Александр II для себя определил: никакого выкупа, земли давать столько, чтобы народ был богат и счастлив. В комитеты и комиссии по крестьянской реформе подобрал единомышленников. Но он не представлял, каким будет сопротивление.

Девять десятых помещиков и слышать не желали об освобождении крестьян вообще.

И уж тем более об освобождении без выкупа.

Помещики, дворяне – опора престола. Значит, царь должен идти против своих? Настроить против себя практически все дворянство России?

Несчастный Александр метался. Создавал комитеты и комиссии, назначал и смещал их председателей. Не потому что плохие были соратники, а потому что его же взгляды менялись и требовались другие люди, с другими взглядами и настроениями.

Когда депутация помещиков пыталась настоять на том, чтобы крестьянский вопрос рассматривали они, царь заявил:

«Если эти господа думают своими попытками меня испугать, то они ошибаются, я слишком убежден в правоте возбужденного нами святого дела, чтобы кто-либо мог меня остановить в довершении оного».

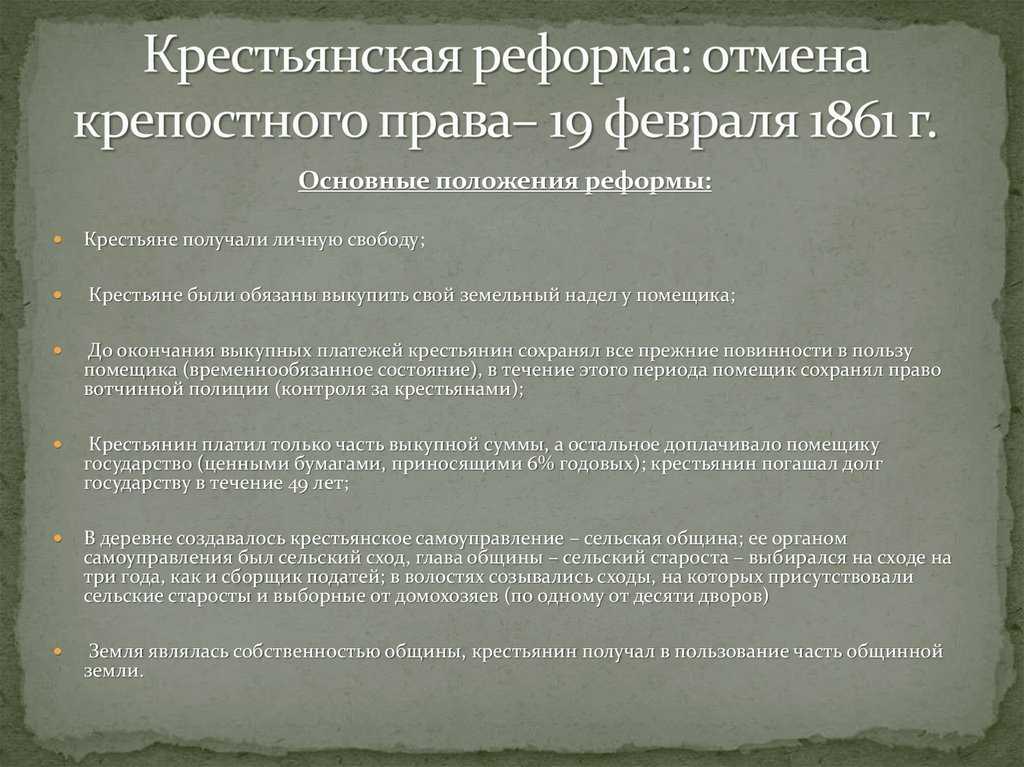

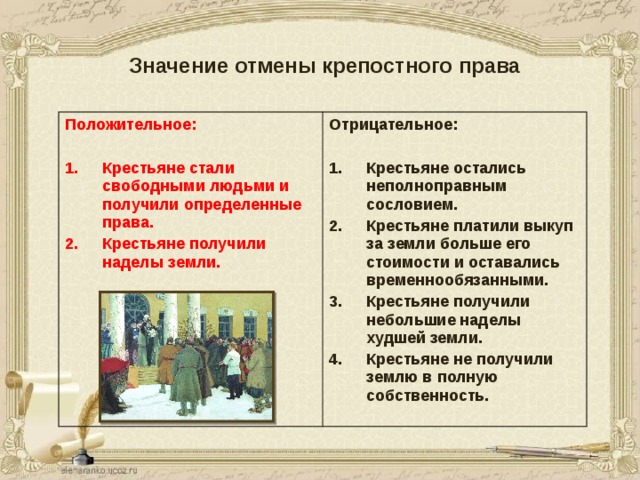

Император Александр Второй

Увы. Победили «плантаторы». Царь так и не осмелился «довершить святое дело». Крестьяне получили наделы земли, которые были даже меньше, чем те участки, которыми они пользовались, будучи рабами. Да и этой землей они не могли распоряжаться самостоятельно, потому что попали в тиски общины. Надо было составлять какие-то уставные грамоты, то есть договор между крестьянином и помещиком. Вводились мировые посредники для разрешения споров между крестьянином и помещиком. Крестьяне были не свободные, а временнообязанные, то есть должны были отработать свободу и землю. Через два года барщины мужик имел право требовать перевода на оброк.

Что это, как не издевательство?

Издевательством стало и положение о выкупе земли. Надо было оброк перевести в деньги и исчислить всю сумму в деньгах. А так как денег у крестьян не было, то они платили только 20% выкупа. Остальные 80% платило государство. Крестьяне должны были вернуть эти деньги государству в течение 49 лет из расчета 6% процентов годовых. Выходило, что при такой системе крестьянин выплатит тройную первоначальную стоимость своего надела. Ненавистный и непонятный для крестьян процесс с банковскими процентами и прочей абракадаброй с недоимками растянулся аж до 1906 года, когда выкупные платежи были отменены.

Выходило, что при такой системе крестьянин выплатит тройную первоначальную стоимость своего надела. Ненавистный и непонятный для крестьян процесс с банковскими процентами и прочей абракадаброй с недоимками растянулся аж до 1906 года, когда выкупные платежи были отменены.

Но это – потом. А тогда, в марте 1861 года, крестьяне взбунтовались. Все были уверены, что помещики и чиновники их обманывают, что они спрятали настоящий указ царя. В деревне Бездна Казанской губернии крестьяне не выдавали своего вожака Антона Петрова под дулами винтовок. Они кричали: «Мы одни за царя!» После пяти залпов на земле осталось 70 трупов. От ран умерло еще 20 человек. Антона Петрова судили военно-полевым судом и расстреляли.

В Пензенской губернии вспыхнуло настоящее восстание, которое охватило около сорока сел и деревень. И там крестьяне под огнем солдат кричали: «Умрем за Бога и царя!» Там впервые в России, исключительно стихийно, из народных глубин, возник красный флаг – как символ воли. Или крови? Первым его поднял крестьянин Василий Горячев. Он получил 700 ударов шпицрутенами и ссылку в сибирские рудники на 15 лет.

Или крови? Первым его поднял крестьянин Василий Горячев. Он получил 700 ударов шпицрутенами и ссылку в сибирские рудники на 15 лет.

В подавлении крестьянских бунтов участвовало 80 пехотных и кавалерийских полков.

Вот в таком обличье пришла свобода к русскому мужику.

Пороховой погреб

От рабовладельческого строя, через 56 лет капитализма – Россия влетела в вихрь социалистической революции. Капитализм в России существовал 56 лет. Для такого стремительного, небывалого общественного возмущения должны быть какие-то объяснения.

Россия – единственная страна в мире, где феодальный строй сменился рабовладельческим. Который длился 400 лет. Если бы только 400 лет… А предыдущие 600 лет? По «Русской правде» Ярослава Мудрого, штраф (пеня) за убийство смерда или холопа — 5 гривен. «За бобра, украденного из норы, определяется 12 гривен пени».

Быть может, начинать освобождение крестьян надо было как минимум в 1825 году. Это и поняли декабристы. Победив Наполеона, пройдя с оружием в руках через всю Европу, они вдруг увидели, как там живут простые крестьяне. И сердца их преисполнились стыдом и болью за свое, родное. И — вышли на Сенатскую площадь.

И сердца их преисполнились стыдом и болью за свое, родное. И — вышли на Сенатскую площадь.

Через два года, в 1927-м, шеф корпуса жандармов, глава политической полиции Российской империи генерал Александр Бенкендорф в «Кратком обзоре общественного мнения» докладывал царю:

«Приходя в соприкосновение с казенными крестьянами и живя с согласия своих господ в городах, крепостные невольно учатся ценить те преимущества, коими пользуются свободные сословия… Они хорошо знают, что во всей России только народ-победитель, русские крестьяне, находится в состоянии рабства; все остальные: финны, татары, эсты, латыши, мордва, чуваши и т.д. — свободны… Среди крестьян циркулирует несколько пророчеств и предсказаний: они ждут своего освободителя, как евреи своего Мессию, и дали ему имя Метелкина. Они говорят между собой: «Пугачев попугал господ, а Метелкин пометет их»…

В докладе под названием «Свод мнений насчет внутреннего состояния России и действительное ее состояние», в 1839 году, писал:

«Дело опасное, и скрывать эту опасность было бы преступлением. Простой народ ныне не тот, что был за 25 лет пред сим… В народе толкуют беспрестанно, что все чужеязычники в России, чухны, мордва, чуваши, самоеды, татары и т.п. свободны, а одни русские, православные — невольники, вопреки Священному Писанию. Что всему злу причиной господа, т.е. дворяне! На них сваливают всю беду!.. Предвещают освобождение крестьян, месть боярам… Вообще крепостное состояние есть пороховой погреб под государством… (Выделено мною. – С.Б.) Начать когда-нибудь и с чего-нибудь надобно, и лучше начать постепенно, осторожно, нежели дожидаться, пока начнется снизу, от народа. Но что это необходимо и что крестьянское сословие есть пороховая мина, в этом все согласны».

Простой народ ныне не тот, что был за 25 лет пред сим… В народе толкуют беспрестанно, что все чужеязычники в России, чухны, мордва, чуваши, самоеды, татары и т.п. свободны, а одни русские, православные — невольники, вопреки Священному Писанию. Что всему злу причиной господа, т.е. дворяне! На них сваливают всю беду!.. Предвещают освобождение крестьян, месть боярам… Вообще крепостное состояние есть пороховой погреб под государством… (Выделено мною. – С.Б.) Начать когда-нибудь и с чего-нибудь надобно, и лучше начать постепенно, осторожно, нежели дожидаться, пока начнется снизу, от народа. Но что это необходимо и что крестьянское сословие есть пороховая мина, в этом все согласны».

В 1860 году уже было поздно отменять позорное рабство. Котел перегрелся. Не дети, так внуки крепостных стали так называемыми разночинцами. То есть вышли в господа. Вот они-то и не могли простить власти рабства своих отцов и дедов. Они-то, образованные, и звали Русь к топору. Чаша ненависти переполнилась.

Вдумаемся: в США в 1860 году удельный вес рабов составлял 12,4%. Людей привезенных, не своих, резко отличных по расовым признакам. У нас в тот же год в российских центральных губерниях — Тверской, Псковской, Рязанской, Ярославской, Костромской, Владимирской, Нижегородской, Калужской, Тульской, Смоленской — удельный вес крепостного населения составлял 60%.

Подчеркнем – это срединная, исконная православная Русь, Россия.

Добавим 9,345 миллиона (45,2% земледельческого населения) «государственных крестьян», то есть людей, находящихся в крепостной зависимости от государства.

А еще добавим 542,5 тысячи крепостных, приписанных к заводам и фабрикам.

Вдумаемся: в Лондоне в 1860 году уже метро строили. А мы десятки живых людей обменивали на одну борзую собаку, мы в 1833 году приняли гуманный закон, по которому запрещалось разлучать семьи при продаже — до этого же детей от матерей отрывали…

К. Лебедев. «Продажа крепостных на Нижегородской ярмарке»

Вот почему было поздно. Хотя в стране уже победила промышленная революция. Хотя в 1905-1906 годах уже дарованы были политические свободы. Хотя Столыпин выводил мужиков на отруба, на вольное хозяйствование.

Хотя в стране уже победила промышленная революция. Хотя в 1905-1906 годах уже дарованы были политические свободы. Хотя Столыпин выводил мужиков на отруба, на вольное хозяйствование.

Революционный настрой и порыв всего российского общества, увы, объясним.

Нравственный, психологический портрет русского общества нарисовать легко, потому как он строго определен временными рамками 1861–1917 годов. Все, что случилось — случилось в это время. Эти 56 лет, с 1861 по 1917 годы, стали временем обманутых надежд.

До 1861 года в России не было революционеров. Революционеров как представителей движения, как профессионалов. И декабристы, и петрашевцы – это кружки заговорщиков. А вот после 1861 года сразу возникла «Земля и воля», следом — обыкновенные убийцы-террористы: «Народная расправа» Нечаева, «Ад» Ишутина и «Народная воля» Желябова, затем плехановское «Освобождение труда», РСДРП, просто эсеры и эсеры-террористы, меньшевики-большевики и так далее до РКП(б).

Страна неумолимо катилась к Семнадцатому году.

Смешно считать, что русский мужик в 1917 году царскую власть на штыки поднял, потому что проникся идеями Маркса-Энгельса-Ленина. Нет, мужики нутром почуяли, что пришла наконец сладкая возможность отомстить за века унижений. И люто отомстили! И страшно, и надолго перекурочили судьбу России.

Взорвалось прошлое, взорвалась накопленная за века рабства жгучая ненависть. Так с народом обращаться нельзя.

Историк

О том, что такое крепостное право и почему его отмена была неизбежной, журналу «Историк» рассказал доктор исторических наук, профессор Санкт-Петербургского государственного университета Борис Миронов

«Чудище обло, озорно, огромно, стозевно и лаяй» – с этой нелестной характеристики, данной Александром Радищевым крепостному праву, и началась борьба за его отмену. Именно тогда просвещенное общество стало рассматривать крепостничество в качестве главного врага, тормозящего прогресс и противоречащего нормам гуманизма и «европейского выбора» России. Так оно и воспринимается до сих пор – как нечто отжившее и изначально порочное. Между тем выдающийся историк, основатель государственной школы в русской историографии Сергей Соловьев, будучи активным сторонником отмены крепостного права, придерживался иного мнения о природе этого явления. Он писал, что для cредневековой Руси «прикрепление крестьян – это вопль отчаяния, испущенный государством, находящимся в безвыходном экономическом положении». Видимо, у него были все основания для таких оценок.

Так оно и воспринимается до сих пор – как нечто отжившее и изначально порочное. Между тем выдающийся историк, основатель государственной школы в русской историографии Сергей Соловьев, будучи активным сторонником отмены крепостного права, придерживался иного мнения о природе этого явления. Он писал, что для cредневековой Руси «прикрепление крестьян – это вопль отчаяния, испущенный государством, находящимся в безвыходном экономическом положении». Видимо, у него были все основания для таких оценок.

Неизбежность закрепощения

– Вы согласны с оценкой Сергея Михайловича Соловьева?

– В общем и целом да. Действительно, крепостное право появилось не по злому умыслу правителей. Оно стало результатом насущной государственной потребности, возникшей в ходе долгого исторического процесса.

Обычно крепостничество представляется одним сплошным кошмаром. Для многих оно – исключительно «ужас и позор России». Хотя крепостное право было в истории всех стран, а значит, это всеобщий «позор». Владимир Маяковский писал: «Ведь, если звезды зажигают – значит – это кому-нибудь нужно?» Если крепостничество как институт столетиями существовало в России и других странах, значит, для этого были серьезные основания. Значит, оно выполняло важные, полезные функции. Наша задача – разобраться в этом, а не заклеймить.

Владимир Маяковский писал: «Ведь, если звезды зажигают – значит – это кому-нибудь нужно?» Если крепостничество как институт столетиями существовало в России и других странах, значит, для этого были серьезные основания. Значит, оно выполняло важные, полезные функции. Наша задача – разобраться в этом, а не заклеймить.

Деревня. Худ. Ф.А. Васильев. 1869 год

– Как бы вы объяснили человеку, не обладающему глубокими знаниями истории, что такое крепостное право?

– Ответить на ваш вопрос не так просто. Обычно крепостное право понимают лишь как экономический институт и пытаются определить, насколько выгодным и рациональным был этот институт в тех или иных исторических обстоятельствах. Между тем крепостное право – это еще и тип отношений, пронизавших все общество снизу доверху – от самого низшего подданного до государя. Это касалось межличностных и общественных отношений, отношений между государством и социальными группами, между учреждениями и отдельными людьми, а также внутрисемейных отношений.

Продажа крепостных на Нижегородской ярмарке. Худ. К.В. Лебедев. 1910 год

– Каковы признаки крепостничества?

– Есть три главных признака. Во-первых, личная зависимость: так, крепостной крестьянин прикреплен к определенному помещику. Во-вторых, он прикреплен к месту жительства. В-третьих, к своему сословию.

– Было ли закрепощение крестьян единственно возможным вариантом развития экономики России?

– Часто люди, в том числе и хорошо образованные, считают, что крепостного права можно было избежать, что оно возникло по недоразумению или злому умыслу. Но это совсем не так. Приведу такой пример. В 1619 году царь Михаил Федорович вознаградил родственников Ивана Сусанина. На их родине под Костромой им пожаловали примерно 100 га земли, освободив от всех повинностей и налогов. Их назвали белопашцами. Казалось бы, живи, трудись и радуйся! В результате роста рождаемости через 150 лет в этом костромском селе Коробово проживало 153 человека, а в 1834-м – 226 человек. В том году приехал туда император Николай I, пожелавший увидеть, как живут потомки награжденных его предком крестьян. Оказалось, что за редким исключением они бедствовали. Император удивился и создал комиссию, которая пришла к выводу, что главная причина тяжелого положения белопашцев состояла… в их привилегиях. Обилие земли, независимость от властей и отсутствие повинностей ослабили их энергию и предприимчивость. В большинстве своем белопашцы перестали проявлять заботу об улучшении своего положения, продавали землю и пьянствовали. Свобода пошла им во вред.

Но это совсем не так. Приведу такой пример. В 1619 году царь Михаил Федорович вознаградил родственников Ивана Сусанина. На их родине под Костромой им пожаловали примерно 100 га земли, освободив от всех повинностей и налогов. Их назвали белопашцами. Казалось бы, живи, трудись и радуйся! В результате роста рождаемости через 150 лет в этом костромском селе Коробово проживало 153 человека, а в 1834-м – 226 человек. В том году приехал туда император Николай I, пожелавший увидеть, как живут потомки награжденных его предком крестьян. Оказалось, что за редким исключением они бедствовали. Император удивился и создал комиссию, которая пришла к выводу, что главная причина тяжелого положения белопашцев состояла… в их привилегиях. Обилие земли, независимость от властей и отсутствие повинностей ослабили их энергию и предприимчивость. В большинстве своем белопашцы перестали проявлять заботу об улучшении своего положения, продавали землю и пьянствовали. Свобода пошла им во вред.

В России в конце XVI – начале XVII века существовала необходимость в закрепощении крестьян. А если бы тогда все крестьяне получили свободу, как родственники Сусанина, это привело бы к таким же плачевным результатам в масштабе страны. В тех условиях, при том развитии общей культуры и личности, при невысоком уровне потребностей иначе быть не могло.

А если бы тогда все крестьяне получили свободу, как родственники Сусанина, это привело бы к таким же плачевным результатам в масштабе страны. В тех условиях, при том развитии общей культуры и личности, при невысоком уровне потребностей иначе быть не могло.

– То есть альтернативы крепостному праву не было?

– Я ее не вижу. Государству ничего другого не оставалось, как привязать крестьян к земле и помещику. Для своего времени крепостное право являлось рациональным институтом. Иной возможности организовать государственное устройство, обеспечить оборону страны и несение населением повинностей не существовало. Кроме того, чтобы человек захотел другой жизни, ему сначала нужно получить о ней представление, где-то с ней познакомиться. В России XVI–XVII веков альтернативной модели крепостному праву не знали. Да и позже подавляющее большинство помещичьих крестьян мечтали не о свободе, а о том, чтобы стать крестьянами казенными, повинности которых были не столь обременительными.

Пространство и личная свобода

Привоз крепостными провизии. Худ. М.М. Зайцев. Начало ХХ века

– Какую роль в процессе закрепощения крестьян сыграл географический фактор, наличие больших незаселенных пространств?

– Большие незаселенные пространства – это возможность миграции, что создавало трудности для контроля за передвижениями населения. Большие пространства – это длинная граница, требующая колоссальных затрат на оборону и армию. Это плохие дороги, слабая инфраструктура, сложности перемещения людей и грузов, разбойники и бандиты на реках и дорогах. Иными словами, серьезная предпосылка для развития натурального хозяйства. Ведь торговые отношения затруднены, рыночная экономика развивается медленно, урбанизация проходит вяло. В середине XIX века в Европейской России и Сибири насчитывалось 691 городское поселение; среднее расстояние между ними в Европейской России составляло 87 км, в Сибири – 516 км. А страны Западной и Центральной Европы уже в XV веке были покрыты густой сетью городов, находившихся друг от друга в среднем на расстоянии 20–30 км. Это означает, что любой крестьянин там мог за один день добраться до города и вернуться домой даже пешком. В России же, учитывая плохое состояние дорог, поездка на лошади из большинства сельских поселений в ближайший город требовала нескольких дней.

А страны Западной и Центральной Европы уже в XV веке были покрыты густой сетью городов, находившихся друг от друга в среднем на расстоянии 20–30 км. Это означает, что любой крестьянин там мог за один день добраться до города и вернуться домой даже пешком. В России же, учитывая плохое состояние дорог, поездка на лошади из большинства сельских поселений в ближайший город требовала нескольких дней.

– В каких частях нашей необъятной страны крепостного права не было вовсе или оно было ослаблено и почему?

– Крепостное право появилось в Центральной России. По мере расширения государства оно охватывало все новые земли, но ситуация от региона к региону различалась. Например, на севере было много государственных крестьян. По сути, все крестьяне – помещичьи, государственные и удельные – являлись крепостными, но зависимость государственных и удельных крестьян была слабее, чем помещичьих.

Однако представление о том, что помещичьи крестьяне были совершенно бесправны и находились на положении рабов, абсолютно не соответствует действительности.

Помещики обязаны были наделять крестьян землей, необходимой для пропитания, и не имели права согнать их с земли. В случае неурожая им вменялось в обязанность обеспечивать крепостных хлебом, в случае падежа скота – скотом. Если помещик доводил своих крестьян до разорения, власти могли взять его имение в опеку или конфисковать.

Особенности крепостной экономики

– А насколько эффективной была крепостническая модель экономики? Можно ли говорить о положительной или отрицательной динамике ее развития?

– До XVIII века экономика России оставалась по сути натуральной. Почти все, что требовалось для жизни, производилось в крестьянских и помещичьих хозяйствах. Конечно, какая-то часть сельскохозяйственной продукции шла на рынок, поскольку требовались деньги для выплаты налогов, покупки соли, водки и некоторых других товаров.

– В чем выражалась эта революция?

– После открытия Америки в европейские страны хлынуло дешевое золото и серебро из Мексики и Перу. Одновременно благодаря усовершенствованию технологий существенно возросла добыча серебра в самой Европе. В результате цены резко подскочили, произошла революция цен – но вследствие экономической и культурной изолированности России она остановилась на ее границе. На рубеже XVII–XVIII веков образовался почти десятикратный разрыв в ценах между Россией и западноевропейскими странами.

В XVIII веке благодаря бурному развитию торговых отношений с Европой революция цен охватила Россию. В среднем цены за столетие выросли примерно в пять раз, но все равно оставались ниже европейских. Российским производителям и купцам стал выгоден экспорт в Европу, где существовал большой спрос на наш хлеб, скот, воск, лес, смолу и другое сырье. Продажи на внешнем рынке, осуществлявшиеся через балтийские, а потом и черноморские порты, приносили помещикам огромные доходы – и уровень их потребностей и качество жизни подскочили. Теперь многие из них в подражание европейскому дворянству стали лучше одеваться и питаться, пить дорогие вина, строить дворцы и покупать произведения искусства. Однако удовлетворение возросших потребностей требовало немалых средств, поэтому помещики усилили эксплуатацию крепостных и резко повысили товарность своих хозяйств. Так в XVIII – первой половине ХIХ века помещичье хозяйство из патриархально-натурального превратилось в товарное.

– Что приносило больший доход помещику – барщина или оброк?

– Барщинные крестьяне обеспечивали примерно в два раза больше прибыли, чем оброчные. Помните у Пушкина: «Ярем он барщины старинной оброком легким заменил»? Поэтому везде, где только можно было вести барщинное хозяйство, помещики выбирали его. Хотя крестьяне обрабатывали помещичью землю с помощью того же самого инвентаря и скота, что и свою, в помещичьих хозяйствах урожайность была примерно на 20% выше. И после отмены крепостного права эта тенденция сохранилась.

Помните у Пушкина: «Ярем он барщины старинной оброком легким заменил»? Поэтому везде, где только можно было вести барщинное хозяйство, помещики выбирали его. Хотя крестьяне обрабатывали помещичью землю с помощью того же самого инвентаря и скота, что и свою, в помещичьих хозяйствах урожайность была примерно на 20% выше. И после отмены крепостного права эта тенденция сохранилась.

– Как вы это объясняете?

– Грамотные и осведомленные в агротехнике люди могли лучше организовать хозяйство, чем неграмотные. Если этим занимались не сами помещики, то нанятые ими приказчики. Крестьяне такими знаниями не обладали. Важно и то, что трудовая этика крестьян была патриархальной, потребительской. Это подтверждают пословицы: «Хлеба с душу, платья с ношу, денег с нужу, и будет»; «Кто малым доволен, тот у Бога не забыт». Богатство, успех и слава крестьянами рассматривались как искушение и смертные грехи. Если помещика интересовала прибыль, его потребности и жажда денег постоянно росли, то потребности крестьян оставались скромными и практически не менялись. Соответственно, отсутствовал стимул развивать производство. Мы часто забываем, что в среднем крестьянин работал приблизительно сто дней в году. Так было и до, и после отмены крепостного права.

Соответственно, отсутствовал стимул развивать производство. Мы часто забываем, что в среднем крестьянин работал приблизительно сто дней в году. Так было и до, и после отмены крепостного права.

Неизбежность отмены

– Насколько сильно по уровню развития экономики крепостническая Россия отставала от западных стран, где активно развивался капиталистический уклад?

– Размышляя над этим вопросом, я решил подсчитать, на сколько лет Россия отставала от Великобритании, Франции, Германии и США в 1913 году по следующим важнейшим показателям: 1) валовой национальный продукт на душу населения; 2) урожайность зерновых; 3) продолжительность жизни; 4) процент грамотных среди населения; 5) число учащихся на 1000 человек; 6) процент городского населения; 7) число врачей на 10 000 человек; 8) число экземпляров газет на 1000 человек; 9) длина грунтовых и шоссейных дорог на 1000 кв. км территории; 10) длина железных дорог на 1000 кв. км территории; 11) число почтовых отправлений на душу населения. Оказалось, что на тот момент отставание России от передовых стран в целом составляло около ста лет, а от Великобритании – примерно 112 лет. Но вот что важно: в 1861–1913 годах благодаря более быстрому развитию российской экономики отставание сокращалось. Отсюда следует, что в первой половине XIX века оно было большим, чем сто лет.

Оказалось, что на тот момент отставание России от передовых стран в целом составляло около ста лет, а от Великобритании – примерно 112 лет. Но вот что важно: в 1861–1913 годах благодаря более быстрому развитию российской экономики отставание сокращалось. Отсюда следует, что в первой половине XIX века оно было большим, чем сто лет.

– Правильно ли говорить, что к середине XIX века крепостническая модель экономики себя исчерпала?

– В советской историографии утверждалось, что в XIX веке крепостное хозяйство переживало упадок и деградацию, но это не так. Его резервы еще не были исчерпаны. Если бы крепостное право сохранилось, помещики по-прежнему получали бы прибыль, но возможности для развития были бы ограничены. А чтобы сделать сельское хозяйство более доходным и эффективным, надо было менять агротехнику, использовать новые орудия труда, повышать грамотность работников и т. д. Поэтому при сохранении крепостничества даже в среднесрочной перспективе не было надежды на успешное экономическое развитие.

– Значит, отмена крепостной зависимости была неизбежной?

– Да. Крепостничество было отменено в расчете на перспективу.

– В каком регионе Российской империи накануне отмены крепостного права сельское хозяйство было наиболее эффективным?

– В Прибалтике, несмотря на плохие земли. Помещиками там были немцы, которые умели хорошо организовать хозяйство. Этому способствовала и гораздо более высокая, чем в целом по России, общая культура населения. В трех прибалтийских губерниях уже в середине XIX века грамотность жителей обоего пола в возрасте старше девяти лет достигла 80%, тогда как во всей Европейской России она составляла всего лишь 15–17%. В результате в Прибалтике урожайность и доходность сельского хозяйства были на 20–30% выше, чем в других регионах страны. Думаю, что достигнутые там показатели – это тот максимум, которого можно было достичь в России в случае сохранения крепостного права. Хозяйствовать лучше, чем немецкий помещик, вряд ли было возможно.

Беглый. Худ. К.А. Савицкий. 1883 год

– Крестьянский вопрос, который стоял на повестке дня в течение нескольких десятилетий, решила реформа 1861 года. Что стало причиной преобразований?

– Про экономический фактор я уже сказал: пределы производительности труда в помещичьем хозяйстве, применявшем труд крепостных, были почти достигнуты. Но дело ведь не только в экономике. Во-первых, если говорить о крупных европейских странах, то к 1860-м годам лишь в России сохранялось крепостничество. Российская империя выглядела белой вороной, что негативно отражалось на ее статусе и имидже в мире. Во-вторых, Крымская война выявила многие проблемы – с вооружением, транспортом, железными дорогами и т. д. Страна нуждалась в модернизации, которая в то время означала европеизацию, а точнее вестернизацию, поскольку Россия относилась к Европе. Надо было усваивать западные политические, социальные и культурные стандарты. В-третьих, верховная власть в лице императора Александра II была решительно настроена на освобождение крестьян. Устоять перед ее напором помещики-консерваторы были не в состоянии, тем более что интеллигенция и примерно треть из 66 тыс. самих помещиков поддерживали отмену крепостного права.

Устоять перед ее напором помещики-консерваторы были не в состоянии, тем более что интеллигенция и примерно треть из 66 тыс. самих помещиков поддерживали отмену крепостного права.

– В середине XIX века у крепостнической модели экономики еще оставались защитники и идеологи?

– Конечно, они были. Но уровень культуры, гуманизма и нравственности в русском обществе 1850-х годов был таким, что открыто защищать крепостное право стало уже невозможно. Никто не хотел выглядеть обскурантом и ретроградом. Противники реформы вели себя осторожно, призывая не спешить.

– Какова связь между поражением в Крымской войне и началом крестьянской и других Великих реформ?

– Часто говорят, что отменить крепостное право и начать реформы вынудило поражение в Крымской войне. Думаю, что в случае нашей победы его все равно бы отменили. Только под другим лозунгом – наградить народ за победу. Шедшие в ополчение крестьяне считали, что после войны их освободят от крепостной зависимости.

Новый мир

– Были ли помещичьи крестьяне готовы к выходу из крепостного состояния и ведению хозяйства в новых условиях?

– После реформы 1861 года лишь небольшая часть бывших помещичьих крестьян, преимущественно дворовые, жалела об отмене крепостного права. Их можно понять, ведь раньше они жили спокойно, были уверены в завтрашнем дне. Знали, что их минимальные потребности будут удовлетворены, работу они не потеряют, землю у них не отнимут. Но подавляющее большинство крестьян страстно желали избавиться от крепостной зависимости и потом не жалели об этом.

Однако выяснилось, что далеко не все бывшие крепостные оказались способны жить и работать в новых условиях. Тут можно вспомнить народнического публициста и ученого-агрохимика Александра Энгельгардта, высланного в свое имение в Смоленской губернии и занявшегося там сельским хозяйством. В своих «Письмах из деревни» он отмечал: «Между крестьянами есть много таких, которые не только не могут быть хорошими хозяевами, не только не могут работать иначе, как за чужим загадом [приказом. – «Историк»], но даже и работать хорошо не умеют. Преобладают средние люди, и в числе их наибольший контингент составляют люди, механически выучившиеся вследствие постоянного упражнения с малолетства более или менее хорошо работать, но неспособные единично вести самостоятельное хозяйство, а способные работать только под чужим загадом, под чужим руководством. Положительно можно сказать, что деревня и общинное владение землей спасают многих малоспособных к хозяйству от окончательного разорения». Это было написано через 20 лет после отмены крепостного права.

– «Историк»], но даже и работать хорошо не умеют. Преобладают средние люди, и в числе их наибольший контингент составляют люди, механически выучившиеся вследствие постоянного упражнения с малолетства более или менее хорошо работать, но неспособные единично вести самостоятельное хозяйство, а способные работать только под чужим загадом, под чужим руководством. Положительно можно сказать, что деревня и общинное владение землей спасают многих малоспособных к хозяйству от окончательного разорения». Это было написано через 20 лет после отмены крепостного права.

В середине XIX века среди крестьян было всего лишь 12% грамотных (17% мужчин и 8% женщин). Неудивительно, что после реформы по-новому вести хозяйство оказались способны немногие. Для эффективного хозяйствования необходимо быть грамотным, иметь возможность знакомиться со специальной литературой, чтобы совершенствовать агротехнику, а также читать газеты и журналы, чтобы следить за конъюнктурой и ценами и т. д. Неграмотный и малограмотный человек во многом традиционен: он ничего этого не может, да и не хочет. Он делает только то, что делали его отцы и деды, что он постиг на личном опыте. И хотя грамотных людей в деревне постепенно становилось больше, преобразование деревни протекало медленно, долго и болезненно.

Он делает только то, что делали его отцы и деды, что он постиг на личном опыте. И хотя грамотных людей в деревне постепенно становилось больше, преобразование деревни протекало медленно, долго и болезненно.

Примечательно, что, отменяя крепостное право, правительство не только сохранило сельскую общину, но и усилило ее роль, понимая, что оставлять крестьян без опеки нельзя.

– Повысилась ли на практике эффективность сельского хозяйства после реформы 1861 года?

– Повысилась. Вот два важнейших показателя: урожайность зерновых с конца 1850-х до начала 1910-х годов выросла примерно на 60%, а средняя продуктивность десятины земли – на 50%. В целом сельское хозяйство России развивалось средними по Европе темпами. А по темпам развития промышленности после отмены крепостного права Россия лидировала.

– Каковы главные результаты и социальные последствия освобождения крестьян?

– Экономические, политические и социальные результаты отмены крепостного права я оцениваю как огромный успех. Можно говорить даже об экономическом чуде. До реформы экономический рост в России был нулевым: экономика росла примерно теми же темпами, что и население. А потребности государства увеличивались намного быстрее, чем обывателей.

Можно говорить даже об экономическом чуде. До реформы экономический рост в России был нулевым: экономика росла примерно теми же темпами, что и население. А потребности государства увеличивались намного быстрее, чем обывателей.

Нужны были средства на армию, госаппарат, образование, культуру, здравоохранение, создание инфраструктуры и т. д.

С 1861 по 1913 год национальный доход увеличился в 3,8 раза, а на душу населения – в 1,6 раза. После отмены крепостного права по темпам роста ВВП Россия была на первом месте в Европе. Росла и доля России в мировом промышленном производстве: она поднялась с 3 до 5%. С 1885 по 1913 год оборот внутренней торговли увеличился в 1,7 раза, а производство потребительских товаров на душу населения – в 2,1 раза. Но главное «чудо» состояло в том, что модернизация сопровождалась ростом уровня жизни крестьянства, а значит, происходила не за счет его недоедания. В 1913 году средняя продолжительность жизни в стране составила 34 года (против 27 лет в 1857-м), а грамотность населения обоего пола в возрасте старше девяти лет – 40% (против 17% в 1857-м).

Улучшилось и качество питания. Это бесспорно подтверждают следующие данные: с конца 1850-х по 1913 год средний рост мужчин увеличился на 4,1 см (со 164,9 до 169 см), а средний вес – на 7 кг (с 59 до 66 кг). Что бы ни говорили про эксплуатацию трудящихся, голод, холод и неурожаи, но рост и вес людей не могут расти, если они голодают.

Крестьяне в 1861–1913 годах купили 25 млн га земли, почти пол-Франции, заплатив огромные деньги, – значит, они смогли их заработать. Одновременно почти в 80 раз увеличился такой показатель, как число вкладчиков банков из трудящихся классов на 1000 человек. Страна могла похвастаться выдающимися достижениями в области культуры и искусства. Все это позволяет утверждать, что после отмены крепостного права Россия находилась в состоянии подъема.

Что почитать?

Милов Л.В. Великорусский пахарь и особенности российского исторического процесса. М., 1998

Миронов Б.Н. Российская империя: от традиции к модерну. В 3 т. СПб., 2018

В 3 т. СПб., 2018

Лента времени

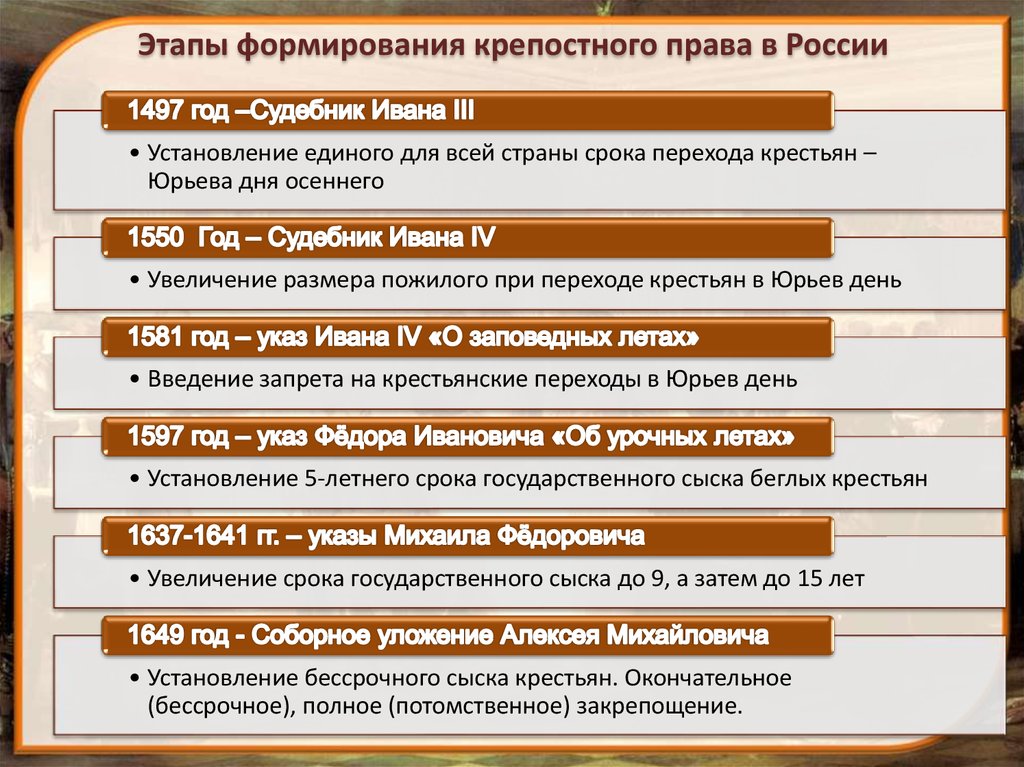

1497 год

Ограничение перехода крестьян от одного помещика к другому неделей до и неделей после осеннего Юрьева дня (26 ноября).

1581 год

Введение «заповедных лет» (от «заповедь» – «повеление, запрет»), в которые отменялся крестьянский выход в Юрьев день.

1597 год

Установление «урочных лет» (поначалу пять лет, позже срок увеличивался), в течение которых беглых крестьян надлежало возвращать помещикам.

1649 год

Окончательное закрепощение крестьян: отмена Уложением царя Алексея Михайловича «урочных лет» (бессрочный сыск) и провозглашение «вечной и потомственной крепости» крестьян.

1718–1724 годы

Податная реформа, окончательно прикрепившая крестьян к земле.

1747 год

Помещики получили право продавать крепостных в рекруты.

1765 год

Помещикам разрешено отправлять своих крестьян «за предерзостные поступки» в Сибирь и на каторжные работы.

1785 год

Жалованная грамота дворянству Екатерины II, гарантировавшая дворянам наследственное и неограниченное владение крестьянами.

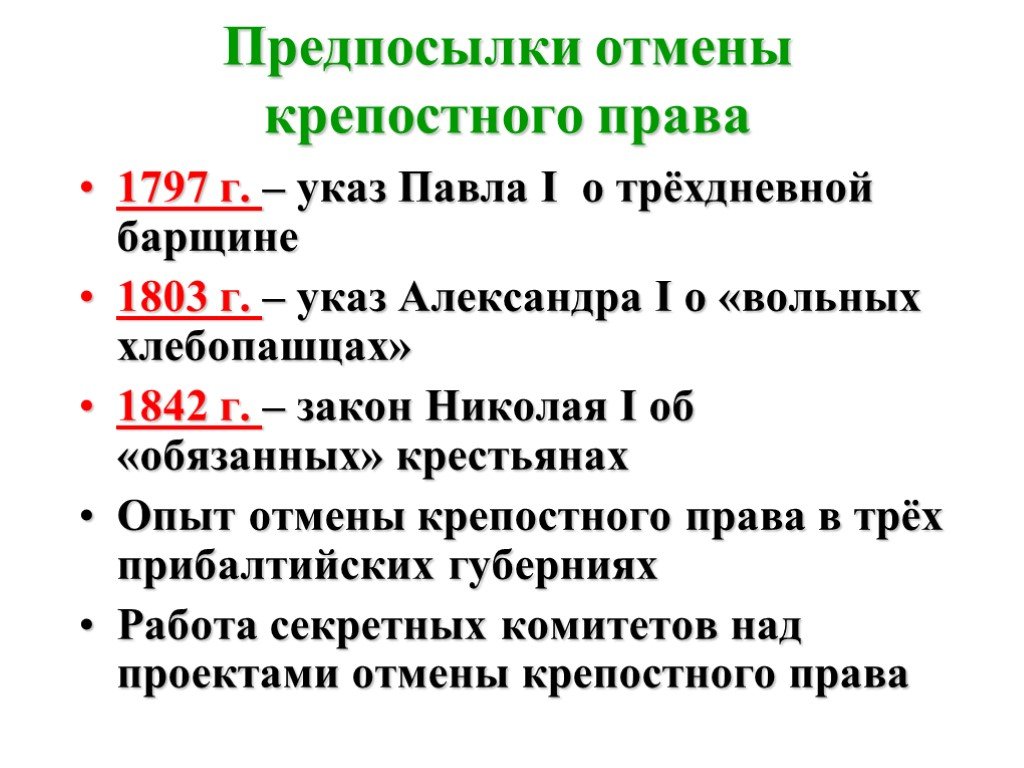

1797 год

Манифест Павла I об ограничении крестьянской барщины тремя днями в неделю и запрещении принуждать крепостных к работе в воскресные дни.

1803 год

Указ о вольных хлебопашцах Александра I, позволявший помещикам отпускать на волю своих крестьян на основе обоюдного согласия (по этому указу к 1825 году было освобождено около 47 тыс. крепостных).

1816–1819 годы

Отмена крепостного права в остзейских (прибалтийских) губерниях.

1828 год

Лишение помещиков права без суда и следствия ссылать своих крестьян в Сибирь.

1833 год

Запрещение продажи крестьян без земли (при реализации имения за долги) и сделок, ведущих к разделению семей.

1842 год

Указ об обязанных крестьянах Николая I, по которому помещики могли освобождать крепостных без земли, при этом крестьянин за пользование землей помещика обязывался нести повинности.

30 марта 1856 года

Исторические слова Александра II о том, что крепостное право лучше отменить сверху, не дожидаясь, пока оно «само собою начнет отменяться снизу».

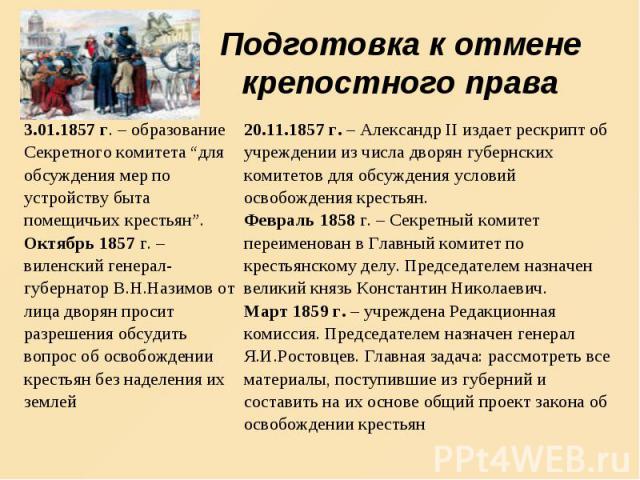

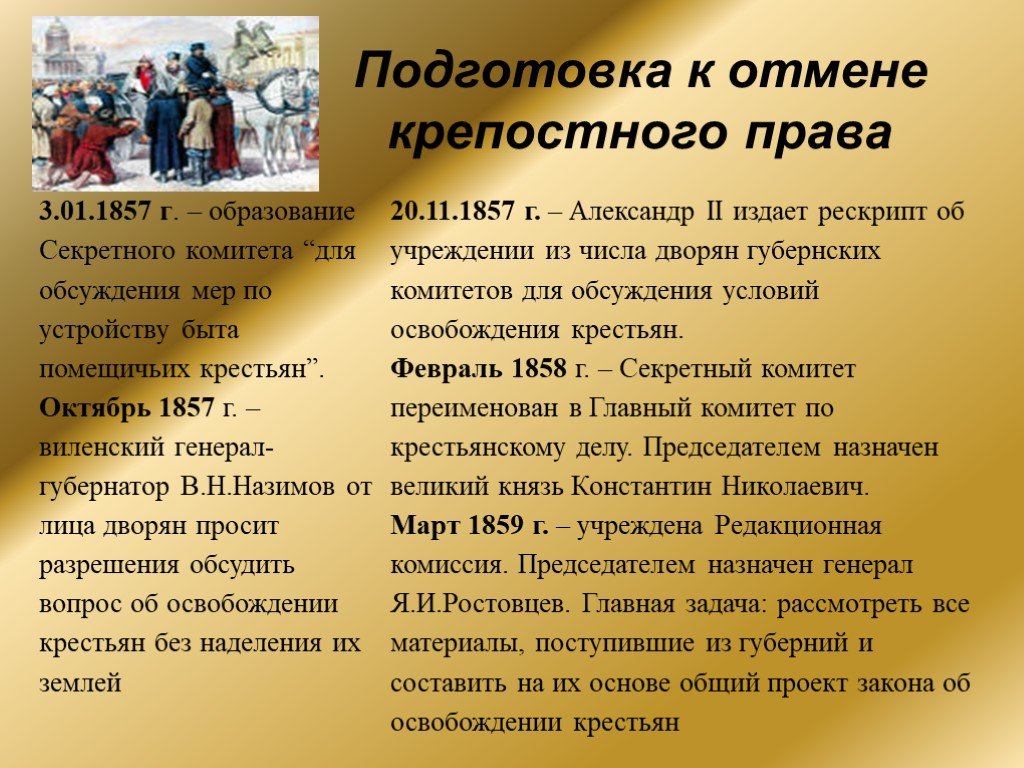

3 января 1857 года

Создание Секретного (позже Главного) комитета по крестьянскому делу.

19 февраля 1861 года

Подписание Александром II Манифеста об освобождении крестьян.

1863–1870 годы

Отмена крепостного права в Закавказье – последнем регионе Российской империи, где оно еще существовало.

Крепостная зависимость: основные термины

Барщина

Работа крепостных на помещика (барина) за право пользования землей и другой господской собственностью.

Оброк

Продукты (натуральный оброк) или деньги (денежный оброк), которые получал помещик от крестьян в качестве платы за пользование землей.

Холопы

Разные виды зависимого населения в XI – начале XVIII века. Обельный (или полный) холоп являлся фактически рабом господина. В 1723 году холопов приравняли к помещичьим крестьянам.

Государственные (казенные) крестьяне

Прикрепленные к земле и казне крестьяне, несшие повинности в пользу государства. По закону 1866 года за ними сохранялись все земли, находившиеся у них в пользовании; позже государственные крестьяне были переведены на выкуп.

Удельные крестьяне

Крестьяне, проживавшие на удельных землях и принадлежавшие императорской семье. По закону 1863 года получили в собственность свои земельные наделы за выкуп.

Дворовые

Крепостные, жившие в господском доме в качестве прислуги. Обычно не имели земли в пользовании и после 1861 года не получили земельных наделов.

Обычно не имели земли в пользовании и после 1861 года не получили земельных наделов.

Сельская община (мир)

Единица крестьянского самоуправления (жители крупного поселения или нескольких мелких). Община несла коллективную ответственность за выполнение повинностей и уплату податей.

Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА БОРИСА МИРОНОВА, FINE ART IMAGES/LEGION-MEDIA, © ГИМ

Беседовал Олег Назаров

Наверх

Вернуться назад

Следующая статья

Путин ставит под угрозу будущее России, как это делал его герой Петр Великий

Владимир Путин сейчас сравнивает свое место в истории с местом Петра Великого. Сравнение уместно, но не по причинам, на которые ссылается Путин. Петр победил Швецию и провозгласил себя императором. Тем не менее, он оставил большую часть того, что сейчас является Украиной, османам. Петр I оставил Россию побежденной на юге, экономически истощенной, с крепостным правом, прочно укоренившимся в российском общественном строе.

Петр I оставил Россию побежденной на юге, экономически истощенной, с крепостным правом, прочно укоренившимся в российском общественном строе.

Последующим правителям в конце концов удалось вернуть территории, которые Петр не смог защитить (Екатерина II), отменить крепостное право (Александр II в 1861 г.) и раскрыть экономический потенциал России (Сергей Витте при Александре III и Николае II). Никто не мог исправить самое разрушительное наследие Петра: оставить Россию без надежного процесса престолонаследия.

Династия Рюриковичей в Киевской Руси вряд ли была образцом плавной передачи власти. Мученики Борис и Глеб канонизированы за , а не боев с братом за престол. Избрание Михаила Романова в 1613 году, после Смутного времени, должно было решить проблему. Это не так.

Петр стремился открыть Россию для Европы, полагая, что сможет приобрести современное технологическое оборудование без сопутствующего социального программного обеспечения. Строительство сверху вниз неизбежно приводит к существенным недостаткам. Петр платил иностранным ученым для укомплектования его Академии наук, но потребовалось еще полвека, чтобы открыть первый в России университет.

Петр платил иностранным ученым для укомплектования его Академии наук, но потребовалось еще полвека, чтобы открыть первый в России университет.

Стремление Петра модернизировать Россию, лично сбривая бороды своей боярской элите, облагая налогом все подряд и строя новую столицу дворянских дворцов на костях десятков тысяч крепостных, несомненно, нравится Путину. То же самое относится и к тому, что Петр берет под свой контроль церковь и подвергает унижению своих придворных.

Несмотря на победу над Карлом XII под Полтавой, Петр был менее успешен против Османской империи. Захватив Азов в 1695–96 гг., Петр попытался освободить Балканы, но потерпел неудачу. Потерпев поражение от османов на реке Прут в 1611 году, Россия была вынуждена оставить Азов. Флот, построенный Петром на Черном море, был закрыт при его дочери Анне. Россия окончательно приобрела правый берег Днепра и Крым при Екатерине Великой.

Крупная победа Петра над Швецией открыла окно в Европу на Балтике. Путин захлопнул окно, дверь и границу с Европой своей войной за возвращение Украины. «Финляндизация» советской эпохи сменилась намерениями вступить в НАТО.

«Финляндизация» советской эпохи сменилась намерениями вступить в НАТО.

Самой большой ошибкой Питера была его неспособность институционализировать преемственность руководства. До конца восемнадцатого века доминирующим путем к трону был дворцовый переворот. Начиная с Петра правление каждого взрослого русского или советского правителя, длившееся более пятнадцати месяцев, начиналось или заканчивалось переворотом, убийством или революцией.

После смерти Петра в 1725 году военная гвардия назначила императрицей его вторую жену, Екатерину. Когда она умерла в 1727 году, императором стал болезненный внук Петра, десятилетний Петр II. Его смерть в 1730 году вызвала конституционный кризис. Дочь Петра Великого Анна была избрана императрицей Верховным тайным советом. Она немедленно разорвала соглашение, заключенное двумя ведущими семьями, чтобы ограничить власть правителя. В ее перевороте было меньше насилия, чем в большинстве других.

В 1740 году Иван VI ненадолго стал правителем. Переворот 1741 года привел Елизавету на престол на два десятилетия. Ее назначенный преемник, Петр III, был смещен и убит гвардейцами в пользу его жены, немецкой принцессы, которая стала Екатериной Великой.

Переворот 1741 года привел Елизавету на престол на два десятилетия. Ее назначенный преемник, Петр III, был смещен и убит гвардейцами в пользу его жены, немецкой принцессы, которая стала Екатериной Великой.

Екатерине (годы правления 1762–1796 гг.) удалось включить большую часть Украины в состав империи, но ее приход к власти не смог узаконить процесс престолонаследия. Ее сын и наследник Павел просуществовал пять лет, прежде чем дворцовый переворот привел на престол в 1801 году его сына Александра I. Его младший брат Николай взошел на престол в 1825 году перед лицом военного мятежа декабристов, стремившихся поставить правителем своего старшего брата Константина.

Александр II, великий реформатор, освободивший крепостных крестьян, погиб от бомбы, брошенной революционером (1881 г.), возведя на престол своего сына Александра III. Сын Александра Николай II пережил 1905 революции, но погиб от рук большевиков.

Смерть Ленина в 1924 году вызвала острую политическую борьбу, кульминацией которой стало получение Сталиным фактически диктаторской власти. Он приступил к чистке двух третей бывшего ЦК и трех четвертей коллег из Политбюро. За смертью Сталина в 1953 году вскоре последовали смещение и казнь Берии, шесть месяцев Маленкова в качестве очевидного лидера и консолидация власти Хрущевом.

Он приступил к чистке двух третей бывшего ЦК и трех четвертей коллег из Политбюро. За смертью Сталина в 1953 году вскоре последовали смещение и казнь Берии, шесть месяцев Маленкова в качестве очевидного лидера и консолидация власти Хрущевом.

Хрущева сняли в результате переворота (1964), которая привела Брежнева на вершину Коммунистической партии Советского Союза. После смерти Брежнева в 1982 году Андропов продержался пятнадцать месяцев; Черненко чуть больше года.

Горбачевское возвышение (1985) принесло смену поколений и перестройку. Избрание Бориса Ельцина президентом Российской Федерации создало серьезный конкурирующий центр власти. Переворот августа 1991 года фактически положил конец власти Горбачева.

Это ознаменовало конец. Страны Балтии восстановили свою национальную идентичность. У Горбачева 19 марта.91 референдум, две трети украинцев проголосовали за какое-то объединение; в декабре 90 процентов проголосовали за независимость.

Чтобы защитить свою семью, Ельцин нарушил свои конституционные положения, уйдя в отставку до истечения срока своих полномочий, что позволило Владимиру Путину баллотироваться на пост исполняющего обязанности президента.

Путин деинституционализировал политическую систему России еще основательнее, чем это сделал Петр I. Маловероятно, что следующий лидер России придет к власти без серьезной борьбы. Кадыровцы Чечни и вагнеровцы Пригожина — кандидаты на роль петровских гвардейских полков в XXI веке. Вернувшиеся вагнеровцы вполне могут напоминать афганцев после 1989.

Путин беспокоился о своем месте в истории, обсуждая его с такими разными собеседниками, как Александр Дугин и Евгений Венедиктов. В своем «Обеде с FT» (28–29 января 2023 г.) Венедиктов рассказал, как Путин в 2008 г. спросил бывшего учителя истории, как его будут изображать в учебниках истории. Венедиктов успел упомянуть некоторые события предыдущих восьми лет. Путин ответил: « Это все ? »

На встрече с редакцией после аннексии Крыма в 2014 году Путин спросил у Венедиктова, ”А теперь ? » Венедиктов растерялся, не сразу припомнив разговор шестилетней давности. Путин ему напомнил: учебников .

Если бы Путин ушел из политики в конце своего второго срока, его можно было бы изобразить в учебниках как Владимира Счастливчика. Когда он стал премьер-министром в 1999 году, нефть стоила 10-12 долларов за баррель. Когда он снова стал премьер-министром в 2008 году, он стоил 147 долларов. Эта непредвиденная удача должна была сделать любого президента России успешным.

В 2023 году более вероятно, что Путин появится в большинстве текстов по истории в одном из двух обличий. Владимир Ненасытный сосредоточится на массовой коррупции, сопровождающей его экономику распределения ренты. Сергей Пугачев сказал Кэтрин Белтон, что в 2008 году Путин направил весь 1 миллиард долларов, выделенный из бюджета на реконструкцию порта Санкт-Петербурга, на строительство своего дворца недалеко от Сочи. В первые восемь лет путинского правления ресурсная рента в размере 900 миллиардов долларов обеспечивала ежегодный рост примерно на 7 процентов. В течение следующих пяти лет примерно 1,3 триллиона долларов дохода от углеводородов обеспечили рост на 1–1,5 процента.

Скорее всего, массовые разрушения гражданской инфраструктуры в Украине оставят его в наследство как Владимира Мстительного. Мы не знаем, чем закончится правление Путина. Если взрывы жилых домов, унесшие жизни ни в чем не повинных мирных жителей, и война, сровнявшая с землей столицу Чечни, были ключевыми факторами его выборов 1990 года, Путин может уйти аналогичным образом.

Мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно автору и не отражают точку зрения Института Кеннана.

«Тьма, которую можно ощутить»: Черная женщина в имперской России

Черная история широко оспаривается; иногда даже самые канонические рассказы о жизни чернокожих подвергаются сомнению и критике. Некоторые историки оспаривают автобиографический рассказ «Рассказ » великого борца за аболиционизм Фредерика Дугласа за то, что он недостаточно далеко зашел в осуждении американского государства за терпимость к рабству; история жизни поэтессы (и освобожденной рабыни) Филлис Уитли была присвоена и пересказана белой женщиной через пятьдесят лет после смерти Филлис. Тем не менее, другие исторически важные истории из жизни чернокожих сегодня даже не читают, не говоря уже о том, чтобы их критиковали. Нэнси Принс, менее известная сегодня, чем Дуглас или Уитли, рассказала удивительную историю своей жизни своими словами, открывая окно в Санкт-Петербург, столицу Российской империи девятнадцатого века. Ее Рассказ о жизни и путешествиях миссис Нэнси Принс (1850) актуален и по сей день, как страница черной истории и как неожиданный взгляд на русскую историю и культуру. Удивительно, но эта необразованная чернокожая женщина из Массачусетса прожила в России девять лет (и шесть месяцев) между 1824 и 1833 годами. Она лично знала двух русских царей или императоров и их жен. Позднее, после смерти мужа, Нэнси путешествовала по Ямайке, затем стала учителем в своей родной Новой Англии и, наконец, написала мемуары, чтобы поделиться своим вдохновляющим опытом.0007 и держат еду на ее столе.

Тем не менее, другие исторически важные истории из жизни чернокожих сегодня даже не читают, не говоря уже о том, чтобы их критиковали. Нэнси Принс, менее известная сегодня, чем Дуглас или Уитли, рассказала удивительную историю своей жизни своими словами, открывая окно в Санкт-Петербург, столицу Российской империи девятнадцатого века. Ее Рассказ о жизни и путешествиях миссис Нэнси Принс (1850) актуален и по сей день, как страница черной истории и как неожиданный взгляд на русскую историю и культуру. Удивительно, но эта необразованная чернокожая женщина из Массачусетса прожила в России девять лет (и шесть месяцев) между 1824 и 1833 годами. Она лично знала двух русских царей или императоров и их жен. Позднее, после смерти мужа, Нэнси путешествовала по Ямайке, затем стала учителем в своей родной Новой Англии и, наконец, написала мемуары, чтобы поделиться своим вдохновляющим опытом.0007 и держат еду на ее столе.

Почти двести лет назад Нэнси Гарднер Принс приехала в Санкт-Петербург со своим мужем Нероном Принсом. Нэнси родилась свободной в Ньюберипорте, штат Массачусетс, в 1799 году, то есть она была ровесницей поэта Александра Пушкина. Поскольку ее семья была бедной, она провела свою молодую взрослую жизнь — после смерти отчима — выполняя черную работу, чтобы содержать свою мать и шестерых младших братьев и сестер. Нерон родился в Мальборо, в Англии; он подписал контракт с торговым моряком и несколько раз посетил Америку и Россию. Русская дворянка наняла его слугой; позже ему дали роль в штабе царя в Санкт-Петербурге. Вот почему Нерон вернулся в город в 1824 году, взяв с собой Нэнси. Его новая жена сообщила о своей первой встрече с его работодателями в одном из императорских дворцов:

Нэнси родилась свободной в Ньюберипорте, штат Массачусетс, в 1799 году, то есть она была ровесницей поэта Александра Пушкина. Поскольку ее семья была бедной, она провела свою молодую взрослую жизнь — после смерти отчима — выполняя черную работу, чтобы содержать свою мать и шестерых младших братьев и сестер. Нерон родился в Мальборо, в Англии; он подписал контракт с торговым моряком и несколько раз посетил Америку и Россию. Русская дворянка наняла его слугой; позже ему дали роль в штабе царя в Санкт-Петербурге. Вот почему Нерон вернулся в город в 1824 году, взяв с собой Нэнси. Его новая жена сообщила о своей первой встрече с его работодателями в одном из императорских дворцов:

Когда мы проходили через красивый зал, дверь открыли двое цветных мужчин в официальных костюмах. Император Александр стоял на троне в своем царском одеянии. Трон круглый, возвышается над полом на две ступени и обтянут алым бархатом с золотой кисточкой; когда я вошел, император выступил вперед с большой вежливостью и снисходительностью, приветствовал меня и задал несколько вопросов; затем он сопровождал нас к императрице Елизавете; она стояла с достоинством и приняла меня так же, как император. Они подарили мне часы и т. д.

Они подарили мне часы и т. д.

Нэнси отмечает: «не было никаких предубеждений против цвета». Позже она описывает русские социальные условия в деревне: «Деревенские дома построены из бревен, опробованных пакли, где живут крестьяне. Этот класс людей возделывает землю, большинство из них рабы и очень деградировали. Богатые владеют бедными, но им не позволено разлучать семьи или продавать их с земли. Все подчиняются императору, и ни один дворянин не может уйти без его разрешения». Трудно не читать комментарии, подобные этим, как скрытую критику рабства дома в Америке, где семьи регулярно разлучались (как младенец Фредерик Дуглас с его матерью) или продавались на отдаленные фермы.

Однако пребывание Нэнси в России было связано не только с критической расовой теорией. Она также дает нам захватывающие зрительские портреты двух важнейших исторических событий: восстания декабристов 1825 г., когда группа либеральных русских офицеров отказалась принять инаугурацию нового царя Николая I. В декабре 1825 г. в Петербурге в пользу брата царя Константина; они также требовали конституционной монархии и прекращения практики владения рабочими и крестьянами как «крепостными» (подробнее о разнице между крепостными и рабами). Их мятеж был жестко подавлен в течение суток, а главари и их семьи были казнены или отправлены в сибирскую ссылку. Нэнси описывает волнение того долгого декабрьского дня восстания, хотя и ошибается в некоторых деталях (жен декабристов не пороли, и никто не был сожжен на эшафоте). Еще более ярким является ее рассказ о том, как она пережила великое петербургское наводнение 1824 года, когда река Нева вышла из берегов, утопив около 700 человек, в основном в бедных частях города, где дома были менее прочными (хотя весь город был затоплен, как вода поднялась почти на четыре метра). Большинство изучающих русский язык узнают об этом наводнении, когда читают (на русском или английском) знаменитое стихотворение Александра Пушкина 1833 года 9.0007 Медный всадник , в котором его герой Евгений выживает, уцепившись за каменного льва (невесте Евгения повезло меньше).

В декабре 1825 г. в Петербурге в пользу брата царя Константина; они также требовали конституционной монархии и прекращения практики владения рабочими и крестьянами как «крепостными» (подробнее о разнице между крепостными и рабами). Их мятеж был жестко подавлен в течение суток, а главари и их семьи были казнены или отправлены в сибирскую ссылку. Нэнси описывает волнение того долгого декабрьского дня восстания, хотя и ошибается в некоторых деталях (жен декабристов не пороли, и никто не был сожжен на эшафоте). Еще более ярким является ее рассказ о том, как она пережила великое петербургское наводнение 1824 года, когда река Нева вышла из берегов, утопив около 700 человек, в основном в бедных частях города, где дома были менее прочными (хотя весь город был затоплен, как вода поднялась почти на четыре метра). Большинство изучающих русский язык узнают об этом наводнении, когда читают (на русском или английском) знаменитое стихотворение Александра Пушкина 1833 года 9.0007 Медный всадник , в котором его герой Евгений выживает, уцепившись за каменного льва (невесте Евгения повезло меньше). Пушкин не был очевидцем катастрофы, а Нэнси была. Вот ее история:

Пушкин не был очевидцем катастрофы, а Нэнси была. Вот ее история:

Утро этого дня было прекрасным; был сильный ветер. Мистер Принс ушел во дворец рано, так как была его очередь служить; наши дети-пансионеры пошли в школу; наш слуга ушел с поручением. Я услышал крик, и, к удивлению моему, когда я выглянул посмотреть, в чем дело, воды покрыли землю. Я тогда еще не выучил язык, но поманил людей войти. Вода продолжала подниматься до 10 часов утра. Вода была тогда в двух дюймах от моего окна, когда она отливала и уходила так же быстро, как и приходила, оставляя нашему взору ужасное зрелище. Люди, пришедшие в мой дом в целях своей безопасности, удалились, и я остался один. В четыре часа дня можно было ощутить темноту, какой я никогда раньше не испытывал. [В 22:00 того дня…] Тогда я взял фонарь и пошел к соседям […]. Я пробирался через длинный двор, по трупам людей и зверей, и, оказавшись напротив их ворот, утонул; Я сделал один рывок, и земля сдалась; Я снова схватился и, к счастью, ухватился за ногу утонувшей лошади. Я выпрямился, покрытый тиной, и прошел немного дальше, когда меня сбило с ног, ударив о лодку, которую прибило и бросило отступающими водами; а так как я потерял свой фонарь, то мне пришлось пробираться наощупь, как только мог, и, ощупывая стену, я наконец нашел дверь, на которую нацелился. […На следующий день] я пошел посмотреть яму, в которую я утонул. Он был достаточно большим, чтобы вместить дюжину таких же, как я, там, где земля провалилась. Если бы не лошадь, я никогда больше не увидел бы дневного света, и никто не узнал бы о моей судьбе. Так по промыслу Божию я избежал потопа и ямы.

Я выпрямился, покрытый тиной, и прошел немного дальше, когда меня сбило с ног, ударив о лодку, которую прибило и бросило отступающими водами; а так как я потерял свой фонарь, то мне пришлось пробираться наощупь, как только мог, и, ощупывая стену, я наконец нашел дверь, на которую нацелился. […На следующий день] я пошел посмотреть яму, в которую я утонул. Он был достаточно большим, чтобы вместить дюжину таких же, как я, там, где земля провалилась. Если бы не лошадь, я никогда больше не увидел бы дневного света, и никто не узнал бы о моей судьбе. Так по промыслу Божию я избежал потопа и ямы.

(Поэт Пушкин тоже был чернокожим; вы можете прочитать больше о его наследии здесь.) Хотя Нэнси развила процветающий бизнес в качестве няни и швеи высококачественного детского белья (TotsBots ее дней, можно было бы представьте себе – даже императрица Александра Федоровна (слева) заказывала белье Нэнси для маленьких великих князей и княжон), она никак не могла приспособиться к холодному, сырому северному климату. В августе 1833 года она решила навсегда покинуть Санкт-Петербург и Россию; к октябрю она вернулась в Бостон. Ее муж собирался остаться еще на два года, «чтобы накопить немного имущества […], но смерть забрала его». Нэнси больше никогда не выходила замуж и не имела собственных детей, но ее собственная необыкновенная жизнь и ее социальная история России и других народов хранят память о ней. Подробнее о ее жизни можно прочитать здесь.

В августе 1833 года она решила навсегда покинуть Санкт-Петербург и Россию; к октябрю она вернулась в Бостон. Ее муж собирался остаться еще на два года, «чтобы накопить немного имущества […], но смерть забрала его». Нэнси больше никогда не выходила замуж и не имела собственных детей, но ее собственная необыкновенная жизнь и ее социальная история России и других народов хранят память о ней. Подробнее о ее жизни можно прочитать здесь.

Вероятно, Нэнси упростила сходство между черными рабами в Америке и русскими крепостными. Правовой статус у них был разный: оба были движимым имуществом (принадлежащим другим людям), но крепостные, в отличие от рабов, имели правовой статус. Они несут ответственность по закону за свое поведение; они могли (в некоторых случаях) подписывать контракты; они даже платили налоги*. Рабство было отменено в России при царе Петре I (Великом) в 1720-х годах, но в то же время законные права крепостных (включая свободу передвижения) были значительно более ограничены. К середине девятнадцатого века в России насчитывалось 22 миллиона крепостных — более трети населения. (Сравните рабское население 3,953 762 в США по переписи 1860 г.) Царь Александр II окончательно отменил крепостное право в 1861 г., но крестьяне продолжали оставаться в невыгодном экономическом положении (с большими долгами перед своими бывшими владельцами), а некоторые крестьяне даже были (до 1907 г.) по закону обязаны оставаться на земле. фермы, где они родились. Сравните Прокламацию президента Линкольна об освобождении рабов 1863 года и Тринадцатую поправку 1865 года, которая официально положила конец рабству в Америке. Однако, как и в случае с крепостными в России, официальные и неофициальные ограничения жизни и законных прав бывших рабов пагубно сохранялись. Ясно, что между американскими рабами и русскими крепостными было достаточно общего опыта — и общей несправедливости, чтобы российские правящие классы чувствовали себя некомфортно, несмотря на отсутствие «предрассудков в отношении цвета кожи», как отмечала Нэнси.

К середине девятнадцатого века в России насчитывалось 22 миллиона крепостных — более трети населения. (Сравните рабское население 3,953 762 в США по переписи 1860 г.) Царь Александр II окончательно отменил крепостное право в 1861 г., но крестьяне продолжали оставаться в невыгодном экономическом положении (с большими долгами перед своими бывшими владельцами), а некоторые крестьяне даже были (до 1907 г.) по закону обязаны оставаться на земле. фермы, где они родились. Сравните Прокламацию президента Линкольна об освобождении рабов 1863 года и Тринадцатую поправку 1865 года, которая официально положила конец рабству в Америке. Однако, как и в случае с крепостными в России, официальные и неофициальные ограничения жизни и законных прав бывших рабов пагубно сохранялись. Ясно, что между американскими рабами и русскими крепостными было достаточно общего опыта — и общей несправедливости, чтобы российские правящие классы чувствовали себя некомфортно, несмотря на отсутствие «предрассудков в отношении цвета кожи», как отмечала Нэнси. Американский аболиционизм был политическим вопросом в Российской империи, потому что потенциальное освобождение одной угнетенной группы означало бы, что крепостных тоже нужно освободить. Вероятно, именно поэтому, как утверждает Джон Маккей, роман Гарриет Бичер-Стоу «Хижина дяди Тома » так горячо обсуждалась русскими писателями и интеллектуалами на протяжении всего этого десятилетия, а также почему русский перевод не появился до 1857 года — намного позже, чем переводы на другие европейские языки (включая венгерский)**. Как и Нэнси Принс, Русские цензоры считали параллели между рабством и крепостным правом слишком близкими, чтобы их можно было утешить.

Американский аболиционизм был политическим вопросом в Российской империи, потому что потенциальное освобождение одной угнетенной группы означало бы, что крепостных тоже нужно освободить. Вероятно, именно поэтому, как утверждает Джон Маккей, роман Гарриет Бичер-Стоу «Хижина дяди Тома » так горячо обсуждалась русскими писателями и интеллектуалами на протяжении всего этого десятилетия, а также почему русский перевод не появился до 1857 года — намного позже, чем переводы на другие европейские языки (включая венгерский)**. Как и Нэнси Принс, Русские цензоры считали параллели между рабством и крепостным правом слишком близкими, чтобы их можно было утешить.

В сегодняшней России молодая писательница Евгения Некрасова пишет роман под названием Кожа ( Скин ). Она издает книгу серийными выпусками, как и многие романисты девятнадцатого века, за исключением того, что ее книга появляется в Интернете — вы должны подписаться на платформу BookMate, чтобы прочитать ее. «Кожа » Некрасовой рассказывает историю молодой чернокожей рабыни Надежды и крепостной по имени Домна, чьи пути пересекаются в России девятнадцатого века. Две женщины обнаруживают, что могут «обменяться скинами» — чтобы узнать, что это значит, вам нужно зарегистрироваться на BookMate. Как белая русская женщина, Некрасова осознает, что ее роман может показаться эксплуататорским или невежественным; однако она настаивает на том, что «литература чернокожих женщин кажется мне гораздо ближе как русскоязычной читательнице и писательнице, чем 97% всей русской литературы». По словам Некрасовой, коллективный женский опыт угнетения в патриархальном обществе дает ей представление о коллективной истории рабства — чтение « Beloved » Тони Моррисон вдохновило ее написать о черном рабе. Некрасова также изучила рассказ Нэнси Принс « Рассказ », чтобы рассказать о впечатлениях Хоуп от царской России. Независимо от того, будет ли роман Некрасовой успешным или нет, Нэнси Принс, без сомнения, была бы счастлива, что она по-прежнему вдохновляет россиян на творческие, перекрестные размышления о черной истории — и об их собственной…

«Кожа » Некрасовой рассказывает историю молодой чернокожей рабыни Надежды и крепостной по имени Домна, чьи пути пересекаются в России девятнадцатого века. Две женщины обнаруживают, что могут «обменяться скинами» — чтобы узнать, что это значит, вам нужно зарегистрироваться на BookMate. Как белая русская женщина, Некрасова осознает, что ее роман может показаться эксплуататорским или невежественным; однако она настаивает на том, что «литература чернокожих женщин кажется мне гораздо ближе как русскоязычной читательнице и писательнице, чем 97% всей русской литературы». По словам Некрасовой, коллективный женский опыт угнетения в патриархальном обществе дает ей представление о коллективной истории рабства — чтение « Beloved » Тони Моррисон вдохновило ее написать о черном рабе. Некрасова также изучила рассказ Нэнси Принс « Рассказ », чтобы рассказать о впечатлениях Хоуп от царской России. Независимо от того, будет ли роман Некрасовой успешным или нет, Нэнси Принс, без сомнения, была бы счастлива, что она по-прежнему вдохновляет россиян на творческие, перекрестные размышления о черной истории — и об их собственной…

Д-р Муирианн Магуайр, старший преподаватель русского языка

*Подробнее о различиях (и сосуществовании) рабства и крепостного права в России см.