Основные идеи древнегреческой софистики | Медицинские интернет-конференции

ID: 2017-06-4451-T-14741

Тезис

Летучих А.Н.

ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава РФ Кафедра русской и классической филологии

Основные идеи древнегреческой софистики

Летучих А.Н.

ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. ВИ Разумовского Минздрава России

Кафедра русской и классической филологии

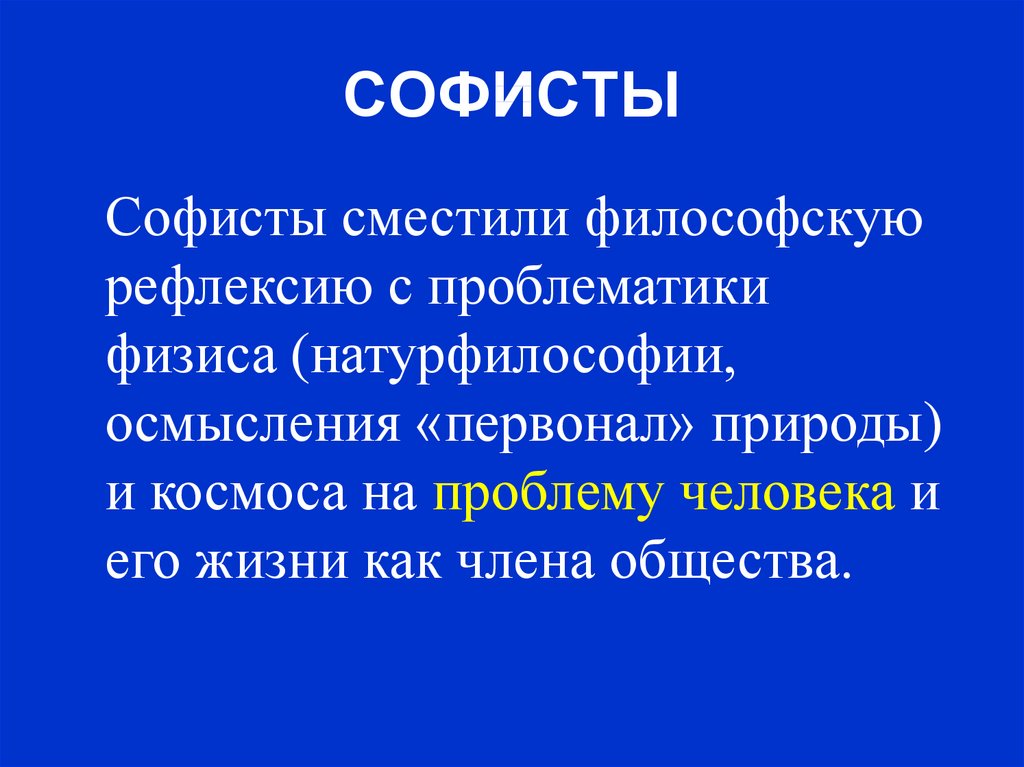

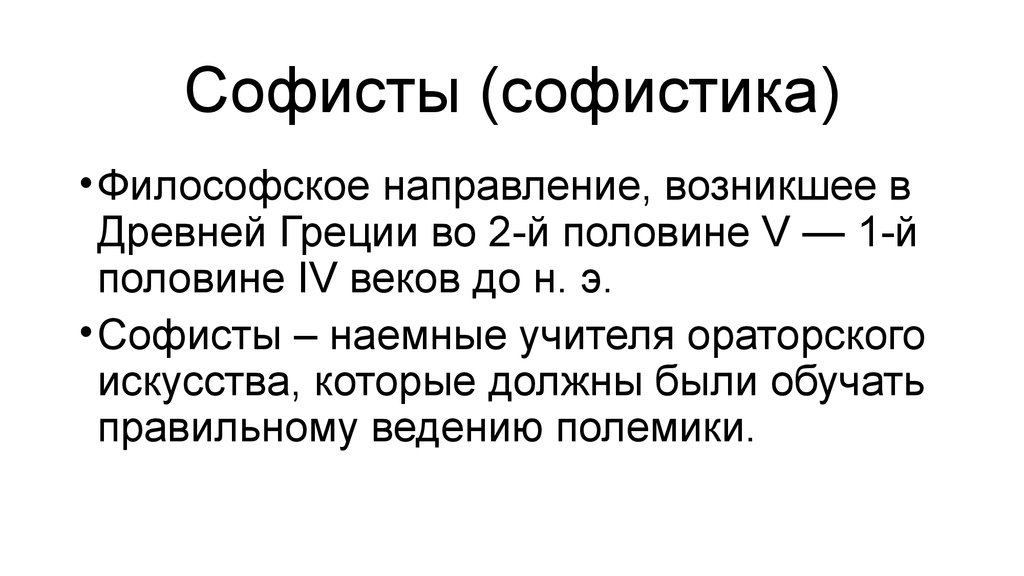

Софистика – это учение в Древней Греции, которое занимало важное место в греческой философии V и IV веков до н.э. Изначально термин «софист» подразумевал умелого, изобретательного, мудрого человека, впоследствии так принято было называть тех людей, которые играли большую роль в обучении детей грамотной речи и возможности отстаивать свою точку зрения, используя разные речевые приемы.

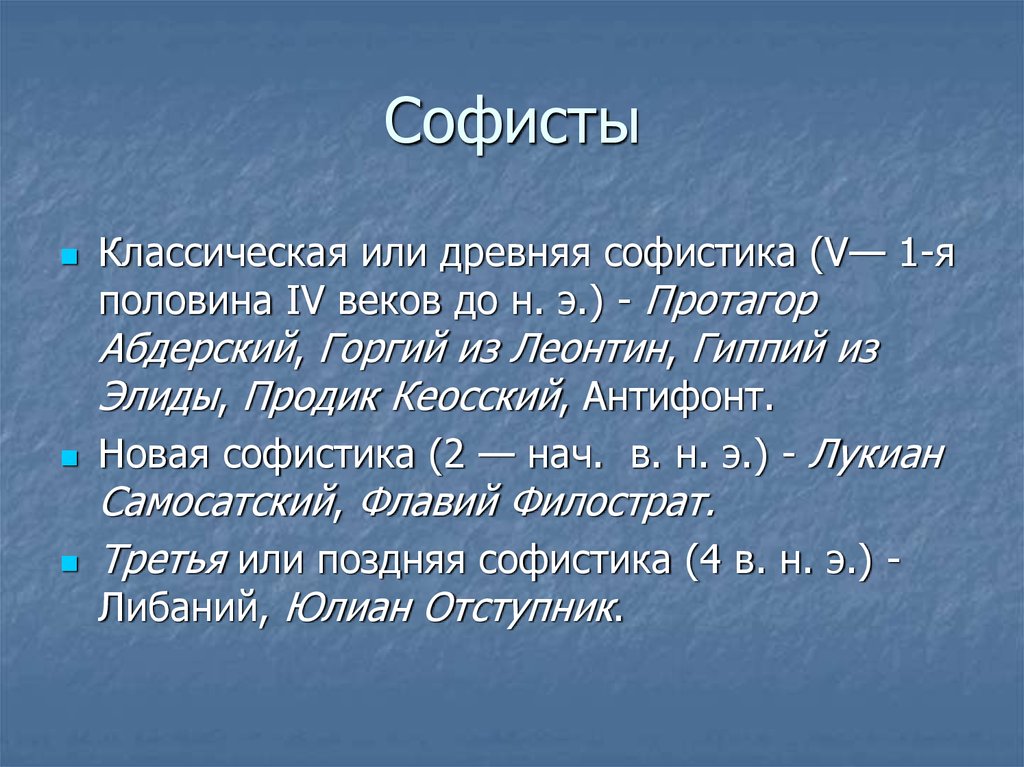

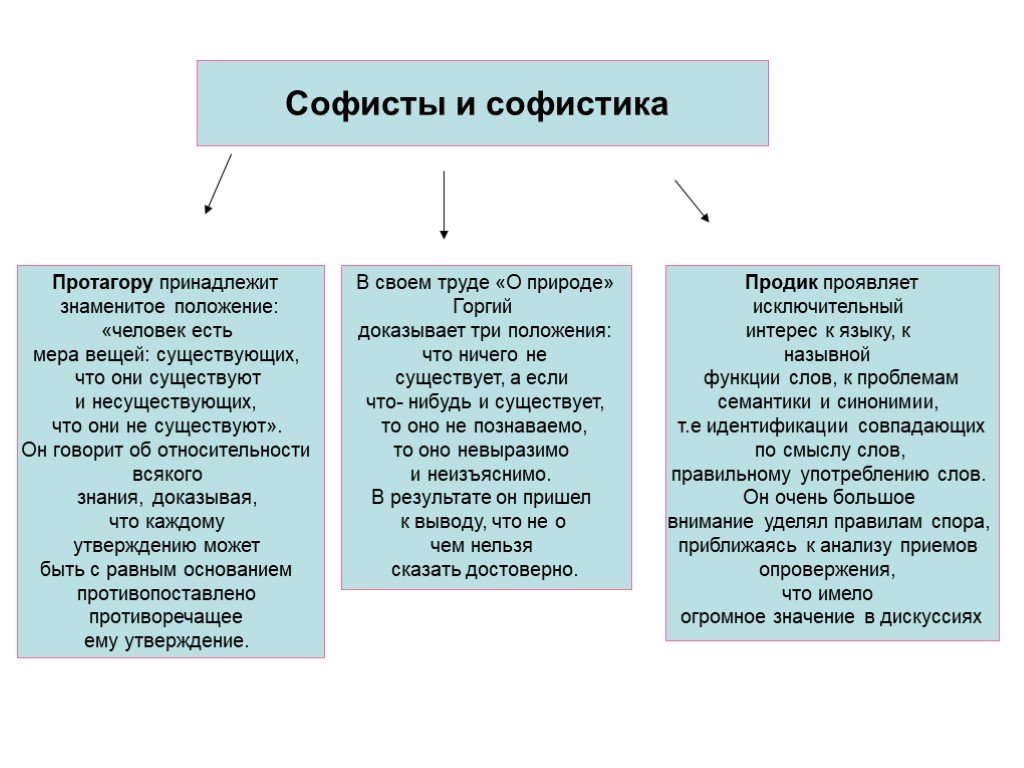

Представители софистики, такие как Протагор Абдерский, Горгий Леонтинский, Гиппий из Элиды и Продик Кеосский, занимались подготовкой людей, которые хотели овладеть навыками риторики, научиться убеждать силой слова.

Сочинения софистов почти полностью утрачены, о них мы судим, опираясь в основном на труды Платона. Однако считается, что с философской точки зрения данное направление было весьма разнообразным, так как в нем присутствовало смешение разнородных взглядов, идей.

Основные идеи древнегреческой софистики:

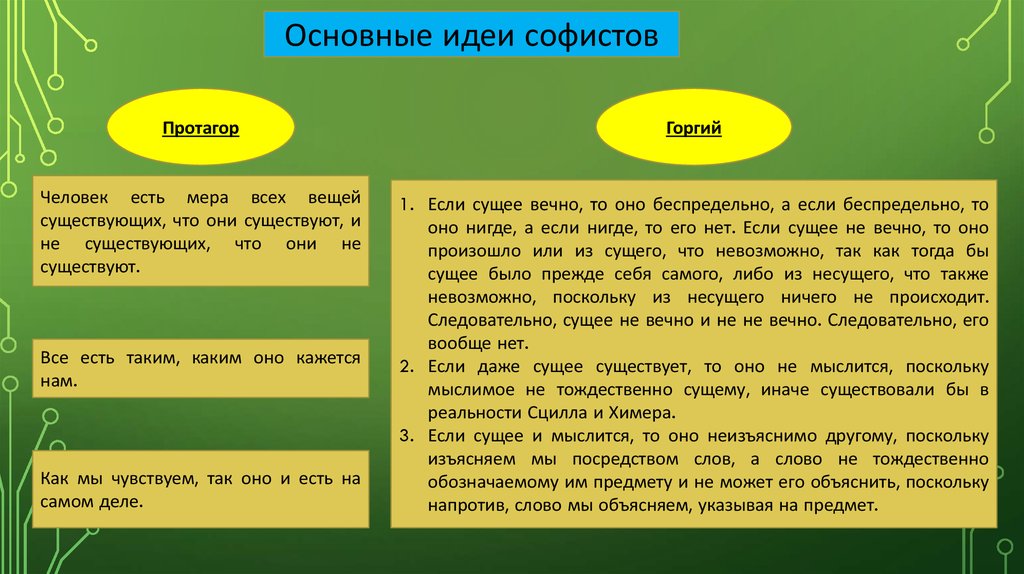

Известное крылатое выражение «Человек считается мерой всех вещей» приписывается древнегреческому философу Протагору. Он выдвинул мысль, что мир, окружающий нас, очень противоречив, поэтому о каждой вещи можно судить двояко. Но у данной фразы есть продолжение «…существующих, что они существуют и не существующих, что они не существуют». Получается, что только человек в состоянии определить, что является истиной. Предположим, что на одной чаше весов — человек, на другой — вещь. Оценка значимости – это идеализации события, явления, именно человек устанавливает меру ценности всему, что окружает его. Не стоит забывать, что все оценки идут через восприятие человека.

Моральные нормы произвольны. Одна группа людей рассуждает, что «хорошо» и «плохо» отличаются друг от друга, другие наоборот, что значения этих слова схожи.

Все в мире относительно. Эта фраза является основным принципом миропонимания, мировоззрения софистов. Принцип относительности употребляется не только в прикладных науках (математике, физике), но и в обычной жизни людей. С детства все знают, что всё познается только в сравнении. Каждое событие, происходящее в жизни, имеет как плюсы, так и минусы, а для того, чтобы осознать, что лучше — необходимо сложить их и только тогда мы сможем получить ответ. Нужно осознавать, что нет ничего абсолютного — абсолютно прекрасного, абсолютно белого, длинного и т.д.

Учение софистов занимает важное место в мировой истории философии, а их философское наследие представляет и на сегодняшний день большой интерес для каждого.

Ключевые слова

Древняя Греция, софистика

Файл

2017-06-4451-T-14741. pdf

pdf

Софисты — Wikiwand

- ВведениеСофисты

- Периодизация и основные представители софистики

- Источники и фрагменты классической софистики

- Основные идеи древнегреческой софистикиСофисты и религияЭтический релятивизм древних софистов

- Значение

- Отношение к софистам в Древней Греции

- См. также

- Примечания

- Источники

- Литература

- Ссылки

Софи́сты (др.-греч. σοφισταί, ед. ч. σοφιστής — «умелец, изобретатель, мудрец, знаток[1], мастер, художник, создатель[2]») — древнегреческие платные преподаватели красноречия, представители одноимённого философского направления, распространённого в Греции во 2-й половине V — 1-й половине IV веков до н. э. Изначально термин «софист» служил для обозначения искусного или мудрого человека, однако уже в древности приобрёл уничижительное значение[3]: Платон указывал на высокие гонорары за обучение у софистов, их самовосхваление и не всегда честные приёмы полемики. В настоящее время софистами называют демагогов, которые стараются убедить людей в нужном им мнении. Однако основоположники направления осуждали подобное, что признавал и Платон, который от имени Горгия высказался о софизме в контексте наличия тех, кто «пользуются своей силою и своим искусством неправильно — употребляют их во зло» таким образом: «учителей нельзя назвать негодными по этой причине; негодяи, по-моему, те, кто им [искусством софистики] злоупотребляет» (Plato. Gorgias, 457a)[4].

В настоящее время софистами называют демагогов, которые стараются убедить людей в нужном им мнении. Однако основоположники направления осуждали подобное, что признавал и Платон, который от имени Горгия высказался о софизме в контексте наличия тех, кто «пользуются своей силою и своим искусством неправильно — употребляют их во зло» таким образом: «учителей нельзя назвать негодными по этой причине; негодяи, по-моему, те, кто им [искусством софистики] злоупотребляет» (Plato. Gorgias, 457a)[4].

| Античная философия |

|---|

| Предфилософская традиция (VIII—VII вв. до н. э.) |

|

| Натурфилософия (VII—V вв. до н. э.) |

|

| Софисты (V—IV вв.  до н. э.) до н. э.) |

|

| Классический период (V—IV вв. до н. э.) |

|

| Эллинистическая философия (IV в.  до н. э. — V в. н. э.) до н. э. — V в. н. э.) |

|

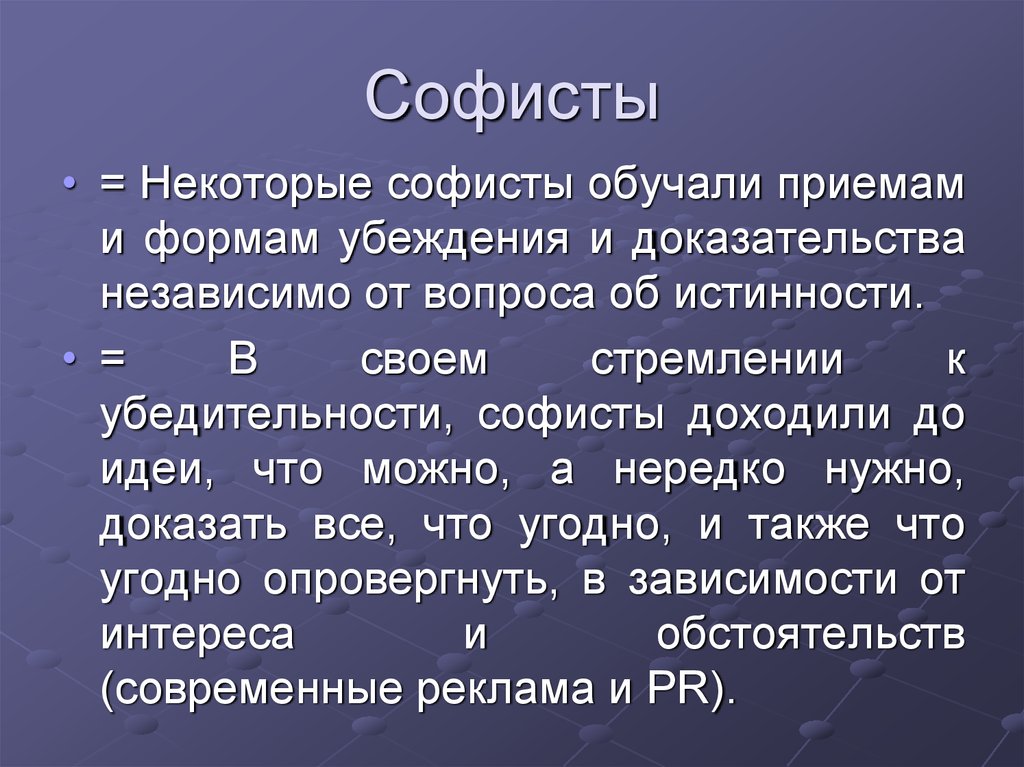

Негативное отношение к себе софисты получили из-за своих типичных приёмов: они очень увлекались формальными определениями, при этом, говоря современным языком, смешивая контексты. Использовались не строго логические доводы, но и лингвистические нюансы: синонимы, омонимы, амфиболия, синтаксическая инверсия и др., не говоря уж о смене контекста. Если изначально такие приёмы указывали на несовершенство разговорного языка в плане чёткого логического изложения, то впоследствии софисты начали «резвиться» согласно этим «правилам игры», доходя до абсурда.

AS/POLS 2900.6A Софисты и Природа/Культура (Physis/Nomos) Различие/Конфликт В прошлый раз я закончил тем, что сказал, что полис — это полная этика; это была не система правления, а целая культура, которая воспринималась как часть личности. Если полис представлял собой законченную этику, то эта этика состояла из писаных и неписаных законов, обычаев, обычаев и условностей своего народа и опиралась на них. Это была сущность полиса — его образ действий, его способ существования. А поскольку принадлежность к полису была субстанцией индивидуума — то, что означало быть человеком, — все эти законы, обычаи, условности и обычаи не считались ограничениями или правилами, придуманными человеческими существами. Софистическое движение с его индивидуалистическим рационализмом стало рассматриваться как вызов этому весьма традиционалистскому взгляду на правильный образ жизни. Он поставил под вопрос традиционализм, наивный или изощренный, и, в некотором смысле, вызвал рождение политической философии. Когда она появилась на сцене — именно с Платоном — политическая философия явилась реакцией как на демократический полис, так и на связанный с ним индивидуалистический рационализм. Софисты были просто группой относительно состоявшихся людей, которые путешествовали с места на место, обучая различным навыкам — за наличные деньги — сыновей состоятельных людей. В то время в Греции не было университетов, и софисты утверждали, что могут обучать различным навыкам, главным образом математике, риторике и необходимым для этого типам анализа, которые позволили бы амбициозным молодым людям добиться славы в своей политической карьере. . Во многом благодаря Платону и комическому драматургу Аристофану софисты пользовались ужасной репутацией на протяжении почти 2500 лет. Термины софист и софистика стали очень серьезным упреком. Вы прибегали к софистике, когда сочиняли шквал благовидных, но умных аргументов, не обращая внимания на истину. Сами софисты утверждали, что обучают политическому «совершенству». Использовался термин arete (произносится как а-рех-ТЭ), что иногда переводится как «добродетель». Проблема с «добродетелью» заключается в том, что она несет в себе очень сильные коннотации внутренней, духовной морали, совести, наряду с такими качествами, как бережливость, благочестие, честность, милосердие и т. д. Но греки, по крайней мере до Сократа, не делали различий между общественная мораль и частная, индивидуальная. У них не было представления о том, что человек управляется своим внутренним голосом, своей совестью. Мораль была просто этическим кодексом сообщества, его nomoi, и было трудно, если вообще возможно, представить себе, что этическое поведение существует отдельно от очень конкретных, подробных и давно принятых правил и обычаев данного сообщества. Теперь нас вряд ли удивит тот факт, что вокруг были такие люди. Кому какое дело до того, что существуют учителя, которые за плату обучают политическим навыкам всех и каждого, кто может себе это позволить? Но такие учителя и то, что они делали, шокировали традиционалистов (как высших, так и низших классов), потому что их существование подразумевало, что политика — это просто то, что можно использовать в своих интересах, как обычное ремесло. Жизнь полиса должна была быть пожизненным образованием характера, обеспечиваемым номои, традиционно передающимися из поколения в поколение. Итак, софисты представляли собой альтернативу традиционному образованию аристократии. Они также неявно поставили под сомнение статус авторитета такой традиции. Они внесли идею о том, что с помощью рациональных средств можно улучшить традицию, считавшуюся божественной. И это было связано с содержанием того, чему учили многие софисты. Они были знакомы с физическими и космологическими теориями «досократических» греческих философов (мы увидим их немного позже в связи с Платоном), и эти теории были скрытой (а иногда и очень явной) атакой на традиционную теорию. боги. Сама техника аргументации, которой они учили, называемая ими «диалектикой», могла легко вести в сторону скептицизма или релятивизма: она означала сначала выстраивание всех аргументов по одной стороне вопроса, а затем столь же тщательное рассмотрение другой стороны. . Такое обучение легко приводит к убеждению, что окончательным арбитром должен быть сам индивидуальный тест интеллекта в дебатах – это не общепринятые, давние убеждения и обычаи. Итак, третье, что представляли софисты, — это освобождение индивидуума от обычаев и традиций полиса. Это было не из тех вещей, которые можно почувствовать или распознать сразу или быстро. И уж точно не только сами софисты. Например, теории досократиков существовали около ста лет. Сократ в «Апологии » упоминает, что он купил экземпляр книги Анаксагора на рынке и какое-то время был весьма увлечен такими теориями. Софисты представляли то, что и аристократические, и демократические традиционалисты должны были ощущать как коварное опустошение полиса, то есть его традиции. Софисты заставляли людей все больше и больше осознавать дилемму, с которой столкнулся полис, поскольку он становился все более и более сознательной попыткой части сообщества управлять своей собственной судьбой и формировать себя. Вот как об этом говорит один известный историк древнегреческой культуры: «В V веке было только две возможности. Либо закон государства был высшим стандартом человеческой жизни и совпадал с божественным управлением вселенной, и в этом случае человек был гражданином, не больше и не меньше; или же нормы государства вступали в противоречие с нормами, установленными природой или богом, так что человек не мог их принять, и в этом случае он переставал быть членом политического сообщества, и самые основы его жизни разрушались, если только он не мог найти некоторую уверенность в вечном порядке природы». Именно к этому конфликту между человеческой природой и законами полиса (или самого полиса) мы должны теперь обратиться. Мало того, что софисты новомодным образом обучали новомодным идеям других, некоторые из них выдвигали собственные очень острые и радикальные политические идеи. Но имейте в виду, что с подозрением относились к софистам не только традиционные аристократы. Софисты обучали богатых сыновей олигархической партии, так что демократы тоже относились к ним с подозрением. Не только Сократа, но и софиста Протагора судили за нечестие. Софисты не только обучали различным техникам. Они также преподавали новые идеи о политике и этике, идеи, которые они либо нашли, либо помогли внедрить в греческий политический дискурс. Некоторые из этих идей проявятся, например, в речах, которые историк Фукидид сообщает в «Мелийских» и «Митиленских» дебатах (которые являются частью обязательного чтения). Во всех случаях эти новые идеи основывались на новом различии между природой (греч. Это означало, что за многочисленными и разнообразными человеческими путями или за их пределами существовала единая, постоянная человеческая природа со своей собственной необходимостью. Люди были и должны быть признаны подчиненными прежде всего необходимости своей собственной природы. Все существовавшие законы, обычаи, обычаи, верования, мнения, табу, правила, чувства и обязательства теперь рассматривались как творения или изобретения человеческих сообществ. Теперь на номоев отдельных сообществ можно было смотреть свысока, как на не-божественные, менее чем естественные, искусственные, рукотворные и преходящие, менее реальные, чем природа, даже как неправильные — в той мере, в какой номои противоречили этому лежащей в основе природы, с ее большей или более подлинной необходимостью. Не будет большим преувеличением сказать, что без различия между nomos и physis (природа и условность) никогда не было бы никакой политической философии. Политическая теология, возможно, еще существовала, но не политическая философия. С этим различием возник большой вопрос о характере этой необходимости, которая делает нас тем, что мы есть, и о том, как ее можно познать. Одно из самых основных возражений Платона софистам и, возможно, главная мотивация его политической философии заключалась в том, что необходимость природы не имеет характера бессознательной, невидящей, беззаботной силы. Для Платона физика была разумом, и, как и разум, физика должна была иметь цель, которая сама по себе была благом. Платон, иными словами, не отступил за это различие между природой и искусством, а стал первым настоящим политическим философом, попытавшись придать природе новое и рационально обоснованное содержание и смысл. Каждая политическая философия, следующая за Платоном, должна будет так или иначе взять на себя ту же задачу. Теперь, само по себе, это различие между природой и конвенцией не имеет особого политического содержания. К этому различию можно приспособить ряд различных содержаний. А известный историк греческой философии В.К. К. Гатри предположил, что софисты разработали три общие версии отношения между physis и nomos: 1. Природа соглашается с конвенциональным правосудием Первая версия связана с софистом Протагором (о котором вы, возможно, захотите прочитать в одноименном диалоге Платона). В целом эта версия достаточно консервативна в том смысле, что она остается близкой существующим (в данном случае демократическим) институтам и идеям. Поэтому он консервативен в ситуативном, а не в содержательном смысле. Он не чтит традицию и не стремится считать естественным иерархическое общество. Протагор, по существу, понимает номоев как существо бессознательного продукта социальной эволюции. В ходе мучительного строительства цивилизации на основе проб и ошибок и грубого интеллекта люди постепенно обнаруживают, что они обязаны политическому порядку всеми благами и удобствами цивилизованной жизни. Это не только преимущества относительной безопасности и материального комфорта. Эти благословения также включают возможность взаимного доверия и дружбы. В диалоге Платона под этим именем Протагор строит остроумную апологию афинской демократии на основе гипотезы, противоречащей фактам: обладал политическими/этическими достоинствами праведности (греч. – «dike») и стыда (вместе с уважением к другие [греч. – «айдос»] ) не были частью природного потенциала человека, то и политические общества не были бы возможны. Таким образом, политическая добродетель должна быть широко распространена, и демократия имеет свою основу и оправдание в этом широком распространении, особенно когда она сочетается с надлежащим образованием в номах. Кажется, что учение Протагора, по крайней мере на первый взгляд, примиряет physis и nomos; кажется, что существующие законы оправдываются их полезностью в служении человеческой природе. Однако человеческая природа в основном изображается в утилитарных терминах как способность научиться рационально рассчитывать последствия определенных действий с точки зрения их эффектов удовольствия и боли. Что оправдывает закон, так это то, что он является эффективным инструментом защиты материальных и психологических благ цивилизованной жизни. Протагор прославился выражением: «Человек есть мера всех вещей…» Закон не стоит выше человеческой природы, призывая личность выйти за пределы корыстных побуждений. Это в основном результат столкновения эгоистичных мотивов. По крайней мере, с точки зрения грядущих философий, в этом заключается большая слабость утилитаристской концепции Протагора о человеческой природе и политических обязательствах. Если закон просто основан на «низменном» мотиве индивидуального своекорыстия, то как он сам по себе может вызывать повиновение и уважение? Как это может быть абсолютно хорошо? Это просто вопрос целесообразности и удобства, и на него удобно не обращать внимания, когда он не служит целям корыстных людей. По мере того, как все больше и больше людей начинают рассматривать закон как оправданный только их собственными удобствами и интересами, общество обречено вырождаться во все большее и большее беззаконие, сначала скрытое, а затем явное. Итак, здесь действует ирония или «диалектика»: цивилизация, основанная на чисто утилитарном уважении к закону, таит в себе свирепое беззаконие, в котором истина заключается в простой борьбе за власть. Но эти выводы не были первыми сделаны консерваторами-идеалистами, такими как Платон и Аристотель. Сначала они были разработаны самими софистами. 2. «Реализм»: «Справедливость» — всего лишь отражение неравной власти Это подводит нас ко второму типу теории Гатри об отношении physis к номосу, типу, который он называет «реализмом». Здесь у нас есть аргумент, пока еще не совсем в том смысле, что сила есть право, но что, учитывая то, что мы наблюдаем за человеческим поведением и человеческой природой, мы должны заключить, что nomos слаб, или, как и в случае с тем, что подразумевается у Протагора, nomoi сводятся к эгоизму и амбициям, которые являются частью человеческой природы. Что особенно важно в этом контексте, так это то, что в «реалистической» позиции сведение юридической справедливости или конвенциональной справедливости к эгоистичным интересам гораздо более ясно и очевидно, чем у Протагора. В теории Протагора это не так ясно, потому что Протагор склонен предполагать существование своего рода предустановленной гармонии между различными просвещенными личными интересами. Поэтому Протагор ставит вопрос о неравенстве сил. Что делает реалистическая позиция, так это делает эту проблему более ясной. Для Протагора традиционная справедливость достойна уважения, потому что от нее выигрывают все. На что указывают «реалисты», так это на то, что не все получают от этого одинаковую выгоду. 3. Существует конфликт между природой и общепринятой справедливостью: Позиция Протагора сводила справедливость к материальным интересам. Реалистическая позиция бросила вызов предположению о том, что существует общая гармония просвещенных личных интересов. Правила справедливости всегда отражают неравную власть в обществе, и это все, чем является справедливость. Как только вы примете эти два утверждения, вы быстро перейдете к идее, что «справедливость» — это не что иное, как форма власти или господства. Если справедливость — это просто следствие неравной силы, то разве это не то же самое, что сказать, что неравная власть — это справедливость? Сильный всегда прав. Таким образом, традиционная справедливость в той мере, в какой она препятствует утверждению власти над другими со стороны более сильной стороны, несправедлива по своей природе. Однако, как указывает Гатри, есть два направления, с которых природа может противопоставляться условности: есть позиция, диаметрально противоположная позиции Калликла, и это столь же революционная позиция (с точки зрения традиционного полиса) софистов Антифона и Антисфена, что сами различия превосходства и подчиненности, наряду с положением неравной власти, были не продуктами природы, а следствием условности. Однако в данный момент важно то, что одна и обе эти противоположные позиции (Калликла или Антисфена), истолковывающие природу как вызов конвенциональной справедливости, также противоположны институту полиса. У Калликла поборник природы как необузданного стремления к власти выходит за пределы полиса (полис уже не в его природе — Аристотель назовет такое существо «зверем») и разрушает его как идею постольку, поскольку Полис основан на верховенстве закона и присущих этой идее идеях равенства (мы все в равной степени подчиняемся закону) и солидарности (все мы члены целого, большего, чем любой из нас или немногие из нас). В случае Антифона и Антисфена полис также отрицается, поскольку становится ясно, что: всего человечества, и что поэтому о законах того или иного полиса следует судить по этому высшему, неписаному «закону» природы, и б) полис также практически отрицается в той мере, в какой он основан на неравенстве классов и пол. Одна из причин, по которой Сократ был уязвим для судебного преследования, заключалась в том, что его считали, как и софистов, бросающим вызов окончательной власти полиса и его номоев. В следующих двух лекциях мы попытаемся увидеть, делал ли он это, и каким образом, и как это привело бы к попытке Платона опровергнуть софистов раз и навсегда. Вернуться к расписанию лекций. |

Так ли плохи были софисты? | Подкаст «Частично изученная философия жизни»

Общеизвестно, что Платон ненавидел софистов, и в нашем последнем выпуске мы рассмотрели его причины. Но действительно ли софисты были не чем иным, как аморальными искателями правды, не имеющими собственных достоинств? Софисты были обучены тому, как сделать более слабое более сильным, и многие восприняли это как обман и интеллектуальную неряшливость. Но в мире, где греки считали себя выше негреков, рабство считалось естественным, а женщины не имели политической власти, не могло ли быть так, что более слабый случай часто был более справедливым? Возможно ли, что софисты на самом деле были «хорошими парнями», а из-за извращенного поворота истории а-ля Борхес вместо этого мы идеализировали Сократа и Платона?

Хотя такая крайняя инверсия, вероятно, не имеет места, софисты обладали многочисленными качествами, которые по большей части остались незамеченными, несмотря на усилия некоторых уважаемых ученых-классиков. Бернард Нокс (1994) писал, что Платон незаслуженно опорочил софистов, поскольку они были первыми профессорами гуманитарных наук и учителями риторики — искусства, столь необходимого в зарождающейся демократии Древней Греции. В своих усилиях покончить с тем, что он считал недостатками афинской демократии — политической коррупцией, нестабильной политикой, подхалимством — Платон также был полон решимости устранить гуманитарные науки и их ключевых представителей, софистов (стр. 9).8). В отрывке, который немного напоминает тему Предателя и Героя , Нокс пишет: , от космологических спекуляций, к человеческому миру, к моральным и политическим проблемам человечества. Но на самом деле это было достижением софистов, создавших образование, рассчитанное на первую великую демократию… Платон, конечно же, превратил слово «софисты» в ругательство, а также, хотя этот аспект его творчества упоминается редко, пытался подавить новые гуманитарные науки. (стр. 96–97)

Бернард Нокс (1994) писал, что Платон незаслуженно опорочил софистов, поскольку они были первыми профессорами гуманитарных наук и учителями риторики — искусства, столь необходимого в зарождающейся демократии Древней Греции. В своих усилиях покончить с тем, что он считал недостатками афинской демократии — политической коррупцией, нестабильной политикой, подхалимством — Платон также был полон решимости устранить гуманитарные науки и их ключевых представителей, софистов (стр. 9).8). В отрывке, который немного напоминает тему Предателя и Героя , Нокс пишет: , от космологических спекуляций, к человеческому миру, к моральным и политическим проблемам человечества. Но на самом деле это было достижением софистов, создавших образование, рассчитанное на первую великую демократию… Платон, конечно же, превратил слово «софисты» в ругательство, а также, хотя этот аспект его творчества упоминается редко, пытался подавить новые гуманитарные науки. (стр. 96–97)

Нокс считает, что тогда гуманитарные науки находились в осаде по тем же причинам, что и сейчас: их тревожащее влияние на разум и общество, их способность к подрывной деятельности и отсутствие точных ответов. Профессора гуманитарных наук того времени играли решающую роль в афинском обществе, и история доказала, что они были правы, бросив вызов по крайней мере некоторым идеям, которые казались более сильными в то время. Как отмечает Гэри Уиллс в рецензии на книгу Нокса:

Профессора гуманитарных наук того времени играли решающую роль в афинском обществе, и история доказала, что они были правы, бросив вызов по крайней мере некоторым идеям, которые казались более сильными в то время. Как отмечает Гэри Уиллс в рецензии на книгу Нокса:

Старая схема «Платон нравственный, софисты безнравственные» может быть обращена вспять в некоторых вопросах, где Платон теперь выступает за ценности, которые мы не можем чтить… Софисты были уникальными в свое время, ставя под сомнение превосходство греков над варварами, мужчин над женщинами, свободных — рожденные рабами. Без сомнения, это было «релятивистским» для многих афинян…

Известный ученый У. К. К. Гатри более уравновешен в своих взглядах, но и он поддерживает некоторые положения Нокса. Он также признает многие качества софистов, но не считает, что Платон несет единоличную ответственность за их дурную славу. В своем третьем томе History of Greek Philosophy (1969), посвященный исключительно софистам, Гатри проливает свет на враждебный климат, установившийся против них не только из-за конкретных личностей, таких как драматург Аристофан или философ Сократ, но также из-за чистого духа времени пятый век до н. э.

э.

В то время Древняя Греция переживала возрастающий агностицизм и атеизм, и софисты серьезно ставили под сомнение отношения physis-nomos (примерно переводится как природа против закона, условности). Известно, что Протагор сказал, что не может сказать, существуют боги или нет, а Критий думал, что боги были гениальным изобретением, чтобы их подданные не нарушали закон (9).0021 nomos ), когда они не находились под присмотром. Находясь под сильным влиянием монизма Парменида, софисты отказались от идеи постоянной, неизменной реальности, стоящей за видимостью, в пользу эмпиризма и релятивизма. Истина была случайной, а не универсальной и вечной, и их убедительность только укрепляла это убеждение, поскольку они постоянно демонстрировали, что любого можно убедить практически в чем угодно. Для софиста может быть вера, но не знание (Гатри, 1977, с. 47).

Умение менять убеждения людей, конечно же, было риторикой, и софисты были рады передать его за плату. Как следствие, они заработали много денег, и это увеличило недоверие людей к ним — Сократ дошел до того, что назвал их «проститутками мудрости» ( Memorabilia , I. 6.13) — но, возможно, более важным, чем прибыльный аспект была идея, что риторика может быть передана любому .

6.13) — но, возможно, более важным, чем прибыльный аспект была идея, что риторика может быть передана любому .

Софисты пообещали научить любого, кто достаточно амбициозен, чтобы научиться столь желанной добродетели politik é aret é. « Areté … обозначал те качества человеческого совершенства, которые делали человека естественным лидером в своем сообществе» (Гатри, стр. 25). До сих пор все было хорошо, но до софистов считалось, что Aret é есть дело physis , а не nomos — что это дар, призвание, божественная привилегия класса. это был , «рожденный» , чтобы править — и поэтому, как и с любой привилегией, те, кто ею обладал, не желали ее отдавать. Одним из таких сопротивляющихся консерваторов был драматург Аристофан, который, по словам Гатри, использовал слово «9».0021 sophistes подразумевал шарлатанство и обман и превратил его в ругательный термин (хотя этот термин по-прежнему не ограничивался профессиональным классом софистов, а скорее относился к тем, кого мы сегодня в основном назвали бы «экспертами»).

Мало того, что софисты имели наглость учить кого угодно добродетелям политического лидерства, так еще и были иностранцами! Как пишет Гатри, софисты были «провинциалами, чей гений перерос границы их собственных малых городов» (стр. 40). Они приехали в Афины, «центр эллинской культуры», как и многие мигранты, чтобы процветать и развивать свои навыки, но у них не было шанса самим стать политическими лидерами, поскольку они даже не были гражданами. Поэтому они учили других и преуспели в этом, что дало консервативным афинянам еще одну причину не любить их.

Возможно, вследствие своего социального положения софисты сыграли центральную роль в развитии гуманизма. Как показывает Гатри, несколько софистов сделали первые шаги к «космополитизму и идее единства человечества» (стр. 24). Гиппий видит в различии между выходцами из разных греческих государств нечто отнюдь не естественное, а чисто вопрос nomos . Антифон дошел до того, что сказал, что между варварами и греками нет разницы в природе, а Алкидам писал, что Бог освободил всех людей, а природа не сделала никого рабом.

Платон, выступая как консерватор, желающий восстановить некоторые традиционные уклады на рациональной основе, считал, что видит существенную связь между демократией и хаотическим, аморальным индивидуализмом, логическим результатом которого было бы ниспровержение «изономии», господства закона.

Платон, выступая как консерватор, желающий восстановить некоторые традиционные уклады на рациональной основе, считал, что видит существенную связь между демократией и хаотическим, аморальным индивидуализмом, логическим результатом которого было бы ниспровержение «изономии», господства закона. Софист стал означать своего рода интеллектуального наемника, беспринципного техника риторики, готового нанять того, кто предложит самую высокую цену. Как профессиональный пиарщик в наши дни.

Софист стал означать своего рода интеллектуального наемника, беспринципного техника риторики, готового нанять того, кто предложит самую высокую цену. Как профессиональный пиарщик в наши дни. По-гречески что-то имело «добродетель», «арете», когда обладало качествами, необходимыми для выполнения определенной функции. Это было больше похоже на «превосходство». Молоток или растение могли бы быть превосходны в этом смысле, как ребенок (который должен знать свое место) или политик. Превосходный политик должен обладать качествами, необходимыми для выполнения политической функции. У него будет политическая «арете».

По-гречески что-то имело «добродетель», «арете», когда обладало качествами, необходимыми для выполнения определенной функции. Это было больше похоже на «превосходство». Молоток или растение могли бы быть превосходны в этом смысле, как ребенок (который должен знать свое место) или политик. Превосходный политик должен обладать качествами, необходимыми для выполнения политической функции. У него будет политическая «арете». Политика была выражением и средством для такого характера. Нельзя быть полноценным человеком, если вы не готовы участвовать в том типе общих действий, которые подразумевает политическая жизнь. Способность быть политесом или гражданином воспринималась аристократией (и иногда очень сильно) не как нечто, чему вы научились так же, как кто-то может научиться ремеслу или ремеслу. В особенности для аристократии (куда софисты набирали своих учеников) качество политической «добродетели» было чем-то, что их молодежь унаследовала как в том смысле, что они обладали ею благодаря «хорошему воспитанию», так и в том смысле, что они впитывали ее посредством участие в деятельности, подходящей для высших классов (военная подготовка, легкая атлетика, надзор за большим домашним хозяйством). Политическое образование пришло из такой деятельности и из чтения правильных книг — аристократической поэзии Пиндара (большая часть которой прославляла славу олимпийских победителей) и героического эпоса Гомера. Традиция и традиционные тексты резюмировали аристократический характер и нравы как высшую модель человеческого и, следовательно, политического совершенства.

Политика была выражением и средством для такого характера. Нельзя быть полноценным человеком, если вы не готовы участвовать в том типе общих действий, которые подразумевает политическая жизнь. Способность быть политесом или гражданином воспринималась аристократией (и иногда очень сильно) не как нечто, чему вы научились так же, как кто-то может научиться ремеслу или ремеслу. В особенности для аристократии (куда софисты набирали своих учеников) качество политической «добродетели» было чем-то, что их молодежь унаследовала как в том смысле, что они обладали ею благодаря «хорошему воспитанию», так и в том смысле, что они впитывали ее посредством участие в деятельности, подходящей для высших классов (военная подготовка, легкая атлетика, надзор за большим домашним хозяйством). Политическое образование пришло из такой деятельности и из чтения правильных книг — аристократической поэзии Пиндара (большая часть которой прославляла славу олимпийских победителей) и героического эпоса Гомера. Традиция и традиционные тексты резюмировали аристократический характер и нравы как высшую модель человеческого и, следовательно, политического совершенства.

(Вернер Йегер, Пайдея , Том. Я, 326)

(Вернер Йегер, Пайдея , Том. Я, 326) «физик»), с одной стороны, и полисом и его номоями, с другой. Они переняли от более ранней досократовской философии общую идею о том, что в основе многообразия и множественности феноменального мира (мира в его проявлении) лежит одна единственная постоянная субстанция, остающаяся тождественной во всех своих превращениях; или что эта (не всегда видимая) природа была реальной, постоянной и неизменной и что, несмотря на очевидность чувств, все изменения и различия были иллюзией. Они применили это различие к людям.

«физик»), с одной стороны, и полисом и его номоями, с другой. Они переняли от более ранней досократовской философии общую идею о том, что в основе многообразия и множественности феноменального мира (мира в его проявлении) лежит одна единственная постоянная субстанция, остающаяся тождественной во всех своих превращениях; или что эта (не всегда видимая) природа была реальной, постоянной и неизменной и что, несмотря на очевидность чувств, все изменения и различия были иллюзией. Они применили это различие к людям.

Платон будет возражать, прежде всего, против взгляда на человеческую природу как на совокупность слепых влечений и принуждений, отражающих слепой случай и безличные силы вселенной досократовских «натурфилософов».

Платон будет возражать, прежде всего, против взгляда на человеческую природу как на совокупность слепых влечений и принуждений, отражающих слепой случай и безличные силы вселенной досократовских «натурфилософов». Что Протагор хочет сделать, так это заменить традиционалистское чувство уважения к номам аргументом, основанным на разуме и природе.

Что Протагор хочет сделать, так это заменить традиционалистское чувство уважения к номам аргументом, основанным на разуме и природе. Таким образом, полису не нужно, чтобы его делами управлял какой-то особый класс экспертов. Опыт необходим в специализированных ремеслах, но не в политике, которая требует, чтобы каждый разделял справедливость и умеренность. Отголосок этой идеи, отголосок, возможно, отчасти пародийный, инверсия этого учения, проявится в платоновском Республика , где каждому из трех классов назначены разные части всей формы правосудия, а простые люди обладают только пассивным превосходством умеренности — осознания своей потребности в том, чтобы ими правили другие.

Таким образом, полису не нужно, чтобы его делами управлял какой-то особый класс экспертов. Опыт необходим в специализированных ремеслах, но не в политике, которая требует, чтобы каждый разделял справедливость и умеренность. Отголосок этой идеи, отголосок, возможно, отчасти пародийный, инверсия этого учения, проявится в платоновском Республика , где каждому из трех классов назначены разные части всей формы правосудия, а простые люди обладают только пассивным превосходством умеренности — осознания своей потребности в том, чтобы ими правили другие. Но у него больше нет высшей или божественной цели; оно было «относительно». «Человек, или человеческая природа, есть мера закона, а не закон города, являющийся мерой человека.

Но у него больше нет высшей или божественной цели; оно было «относительно». «Человек, или человеческая природа, есть мера закона, а не закон города, являющийся мерой человека. Наконец, закон даже не покажется столь важным с точки зрения того материального обеспечения, которое его породило. Все будут все чаще смотреть просто на силу.

Наконец, закон даже не покажется столь важным с точки зрения того материального обеспечения, которое его породило. Все будут все чаще смотреть просто на силу. Классическим выражением этого отношения являются позиции, занятые тремя персонажами платоновского «9».0021 Республика : софист Фрасимах и братья Платона, Адеймант и Главкон. Поскольку мы еще вернемся к ним в связи с этой книгой, я не хочу тратить на них время.

Классическим выражением этого отношения являются позиции, занятые тремя персонажами платоновского «9».0021 Республика : софист Фрасимах и братья Платона, Адеймант и Главкон. Поскольку мы еще вернемся к ним в связи с этой книгой, я не хочу тратить на них время. И что это неравенство может быть настолько велико, что можно сказать, что некоторым оно вредит. Они говорят, что любая форма обычного правосудия создаст ситуацию, в которой одни стороны будут иметь постоянное преимущество по отношению к другим сторонам. По сути, правила игры устанавливает более сильная сторона. Справедливость — это интерес не всех, а более сильной стороны — и только. Нетрудно, по крайней мере, на эмоциональном уровне, если не интеллектуально, сочувствовать вспышкам нетерпеливого и гневного цинизма Фрасимаха по поводу, как ему кажется, самодовольного или абсурдно наивного взгляда Сократа на иную справедливость, чем интересы общества. сильнее на самом деле существует. Если нет равенства в преимуществах правовой справедливости, то является ли она справедливой? Если закон просто поддерживает позицию структурных интересов (как мы могли бы сказать сейчас) тех, кто доминирует в военном, экономическом или политическом отношении, тогда справедливости не существует – по крайней мере, в человеческих делах.

И что это неравенство может быть настолько велико, что можно сказать, что некоторым оно вредит. Они говорят, что любая форма обычного правосудия создаст ситуацию, в которой одни стороны будут иметь постоянное преимущество по отношению к другим сторонам. По сути, правила игры устанавливает более сильная сторона. Справедливость — это интерес не всех, а более сильной стороны — и только. Нетрудно, по крайней мере, на эмоциональном уровне, если не интеллектуально, сочувствовать вспышкам нетерпеливого и гневного цинизма Фрасимаха по поводу, как ему кажется, самодовольного или абсурдно наивного взгляда Сократа на иную справедливость, чем интересы общества. сильнее на самом деле существует. Если нет равенства в преимуществах правовой справедливости, то является ли она справедливой? Если закон просто поддерживает позицию структурных интересов (как мы могли бы сказать сейчас) тех, кто доминирует в военном, экономическом или политическом отношении, тогда справедливости не существует – по крайней мере, в человеческих делах. Более того, абсурдно, чтобы более слабая сторона апеллировала к справедливости, чтобы свести на нет преимущество более сильной. Это абсурд, потому что это нереально. Слабее должны развивать свою силу и просто молчать. [Поищите эту позицию у некоторых афинян в «дебатах» у Фукидида]

Более того, абсурдно, чтобы более слабая сторона апеллировала к справедливости, чтобы свести на нет преимущество более сильной. Это абсурд, потому что это нереально. Слабее должны развивать свою силу и просто молчать. [Поищите эту позицию у некоторых афинян в «дебатах» у Фукидида] Итак, мы имеем третью позицию, которая ставит природу в противоречие с условностями и утверждает парадоксальное утверждение, что «справедливость» (человеческое изобретение, согласно Протагору) несправедлива, потому что она идет вразрез с необходимостью человеческой природы утверждать и выражать свои амбиции. за власть и господство. Примерно такова позиция софиста Калликла (о котором вы можете прочитать в диалоге Платона Горгий ), и позиция, которую персонаж Главкон в Платоновской Республике захочет опровергнуть. Что он делает, так это пытается решить проблему, которую признают реалисты, на чисто логическом уровне, отказываясь от предпосылки, что равенство необходимо для справедливости. Или вы можете думать об этом как о переворачивании посылки: теперь для справедливости необходимо неравенство. Любое условие, подобное состоянию справедливости, подавляющее естественное неравенство человеческой природы, несправедливо.

Итак, мы имеем третью позицию, которая ставит природу в противоречие с условностями и утверждает парадоксальное утверждение, что «справедливость» (человеческое изобретение, согласно Протагору) несправедлива, потому что она идет вразрез с необходимостью человеческой природы утверждать и выражать свои амбиции. за власть и господство. Примерно такова позиция софиста Калликла (о котором вы можете прочитать в диалоге Платона Горгий ), и позиция, которую персонаж Главкон в Платоновской Республике захочет опровергнуть. Что он делает, так это пытается решить проблему, которую признают реалисты, на чисто логическом уровне, отказываясь от предпосылки, что равенство необходимо для справедливости. Или вы можете думать об этом как о переворачивании посылки: теперь для справедливости необходимо неравенство. Любое условие, подобное состоянию справедливости, подавляющее естественное неравенство человеческой природы, несправедливо. Physis, природа, в действительности была ситуацией, в которой все люди должны были рассматриваться как равные. Институт рабства, представление о знатном происхождении, относительное богатство и бедность, даже более низкое положение женщин — все это было искусственным и не имело никакого основания в природе.

Physis, природа, в действительности была ситуацией, в которой все люди должны были рассматриваться как равные. Институт рабства, представление о знатном происхождении, относительное богатство и бедность, даже более низкое положение женщин — все это было искусственным и не имело никакого основания в природе.