Trojden | Сеньоры и вассалы: Ведюшкин В. А.

В истории Европы XI век оказался важной вехой. Средневековье вступило в пору своей зрелости. Этот период продолжался в Европе примерно до рубежа XIII— XIV веков.

К середине XI века эпоха непрерывных вторжений подошла к концу. Жизнь стала намного безопаснее, и потому хозяйство и общество развивались быстрее, чем прежде. Зрелое Средневековье стало временем важных перемен. Развивалось сельское хозяйство, осваивались прежде пустовавшие земли, быстро увеличивалось население, немалая часть которого проживала в бурно растущих городах. Торговля всё теснее связывала между собой прежде почти изолированные области Европы.

XI—XIII века — время наивысшего могущества католической церкви и папства, выступившего организатором Крестовых походов. Но в это же самое время церковь переживала значительные трудности, связанные с широким распространением ересей. Одновременно усиливалась королевская власть, постепенно бравшая верх над силами феодальной раздробленности.

Воины XI в. Фрагмент ковра из Байё

Глава IV.

Выделите важнейшие черты феодального общества.

Каково было место и обязанности рыцарства в обществе?

1. Новое устройство общества. К XI веку в Западной Европе сложилось новое общественное устройство. После Великого переселения народов окрепла власть королей и членов их дружин. Правда, их соплеменники сначала оставались свободными и полноправными людьми: земледельцы и воины, они участвовали в управлении племенем. Но рядом с их небольшими участками росли крупные земельные владения знати. Знатные люди силой отбирали землю и свободу у обедневших соседей. Неоткуда было ждать помощи и против непрерывных нападений арабов, венгров, норманнов.

Трапеза сеньоров. Миниатюра рубежа XV— XVI вв.

Распространению зависимости крестьян способствовала и королевская власть.

Представители сословий являются во сне английскому королю Генриху I. Миниатюра XII в.

По каким признакам можно определить, где какое сословие?

Частые военные угрозы заставляли государей создавать постоянное конное войско. Его организовывали Карл Мартелл во Франкском государстве, Альфред Великий в Англии, Генрих I в Германии. Пешее ополчение уже не имело такого значения. Уже не обязанные воевать, крестьяне теряли и право носить оружие. Война становилась занятием профессиональных воинов, которым теперь принадлежали и земля, и власть над обрабатывающими её крестьянами.

Люди тогда по-разному представляли себе, как устроено общество. Но наиболее важную роль сыграла теория, в соответствии с которой Бог разделил общество на сословия — большие группы людей, за которыми закреплены определённые права и обязанности; обычно они передавались по наследству. Таких сословий было три: молящихся, воюющих и работающих. Под последними имелись в виду все, кто не входил в первые два сословия, но прежде всего крестьяне.

Перед каждым сословием стояли свои задачи. Духовенство заботилось о спасении душ. Воюющие должны были, проливая свою кровь, защищать общество от внешних врагов, обеспечивать порядок и правосудие. Трудящиеся кормили всех остальных.

Сеньор наделяет вассала феодом. Миниатюра XV в.

По сравнению с двумя первыми сословиями работающие рассматривались как низшее, третье сословие. Но если в Древнем Риме физический труд считали делом рабским, то в Средние века сложилась высокая оценка крестьянского труда, что способствовало хозяйственному развитию Западной Европы.

В те времена общество часто сравнивали с телом человека, уподобляя молящихся груди, воюющих рукам, а трудящихся ногам. Тем самым подчёркивалось, что все сословия хотя не равны, но необходимы и зависят друг от друга; если они не будут действовать слаженно, общество погибнет.

2. Сеньоры и вассалы. В условиях постоянных войн ведущая роль в обществе принадлежала воюющим. Именно они владели большей частью земли, то есть тем, что было тогда главной ценностью. Земля, которую обрабатывали крестьяне, давала её собственникам богатство, власть и престиж. Вокруг неё строились отношения внутри сословия воюющих. Главную роль в них играл феод — форма условного землевладения, то есть наделения землёй на условии несения военной службы. Крупных земельных собственников, владевших феодами и живших за счёт зависимых крестьян, историки называют феодалами. А поскольку феодалы господствовали в обществе, то и всё устройство жизни той эпохи называют феодализмом.

В узком смысле понятие «феодализм» сводят к отношениям, связанным с наделением феодом (в этом случае феодализм имел место лишь в некоторых странах Западной Европы и представлял собой лишь одну сторону развития общества). В широком смысле в нём видят всемирно-историческую эпоху, через которую прошли самые разные страны и континенты.

В широком смысле в нём видят всемирно-историческую эпоху, через которую прошли самые разные страны и континенты.

Сеньор наблюдает за сбором винограда. Миниатюра XV в.

Король Франции принимает вассальную клятву. Миниатюpa XV в.

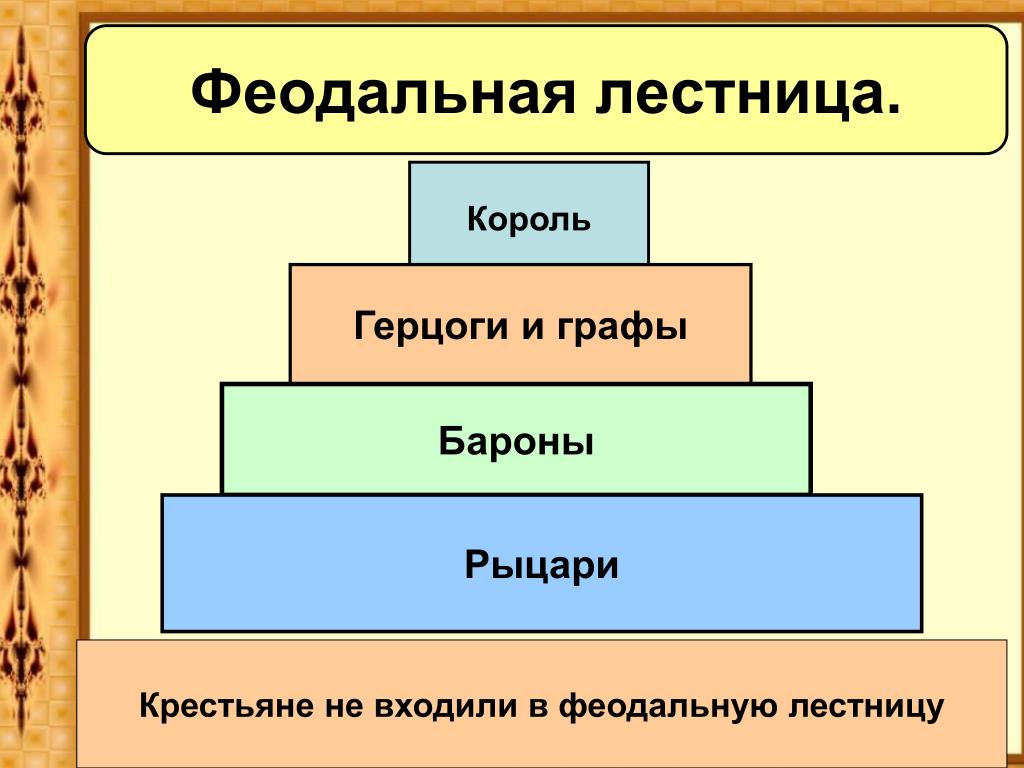

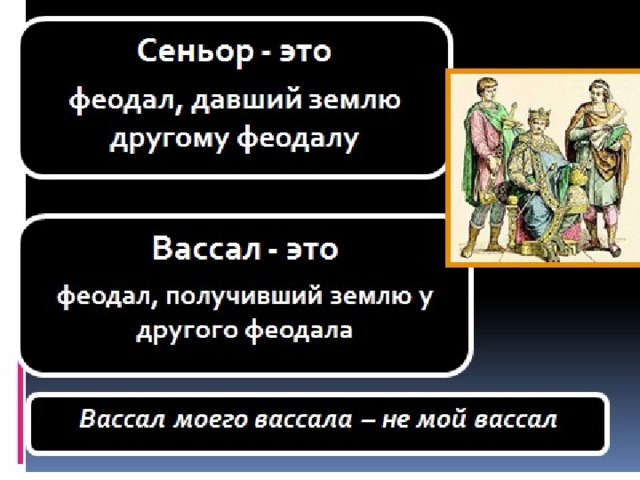

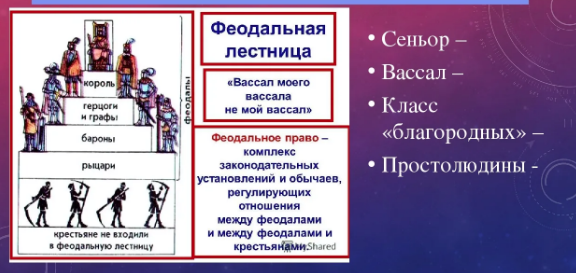

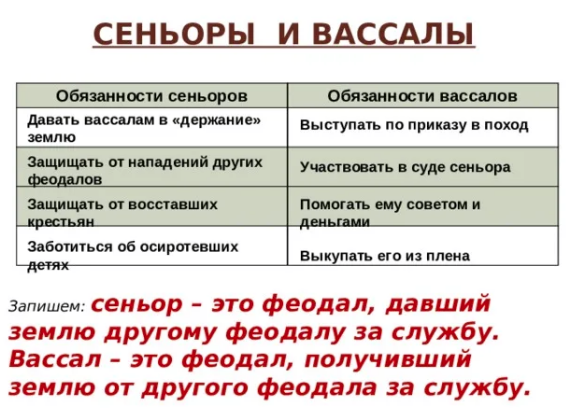

Чтобы располагать отрядом конных воинов, крупный феодал делил свой феод на части и раздавал их воинам — тоже в качестве феодов. Тот, кто наделял феодом, именовался сеньором, а получивший феод в обмен на военную службу — вассалом (по-латыни «вассус» — слуга). Вассал тоже мог раздать части полученного феода во владение своим людям. Тогда он становился для них сеньором, а они — его вассалами. Ступенькой ниже могло повториться то же самое. Получалось что-то вроде лестницы, где каждый мог быть одновременно вассалом и сеньором.

Историки называют такой порядок «феодальной лестницей» (или феодальной иерархией).

Высшим сеньором был государь, его прямыми вассалами обычно становились титулованные аристократы: герцоги, графы, маркизы. Следующие ступеньки занимали бароны, владельцы замков и, наконец, простые конные воины — рыцари.

Следующие ступеньки занимали бароны, владельцы замков и, наконец, простые конные воины — рыцари.

Дальше феод дробиться не мог, поскольку земли с крестьянами, оказавшейся в распоряжении рыцаря, ему едва хватало на то, чтобы содержать боевого коня и вооружение. А без этого он не мог бы владеть феодом! Сеньором он был только для своих крестьян, те же, не неся военной службы, находились вне «феодальной лестницы».

Рыцарь. Миниатюра XIV в.

Мечи. Рубеж XI—XII вв.

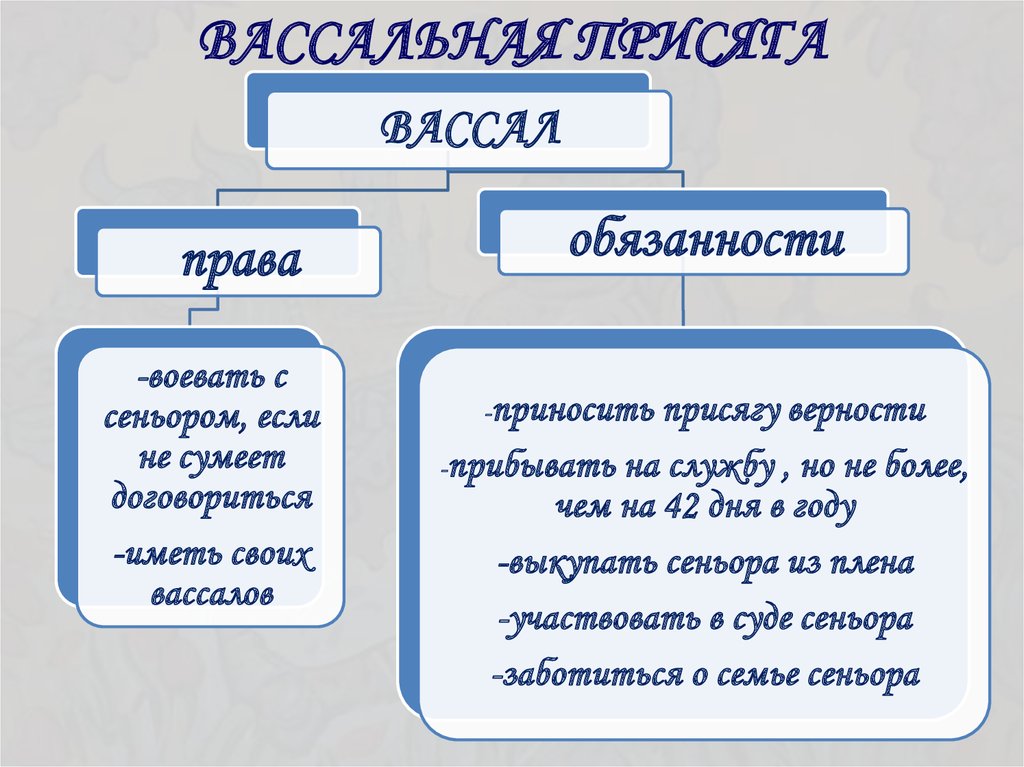

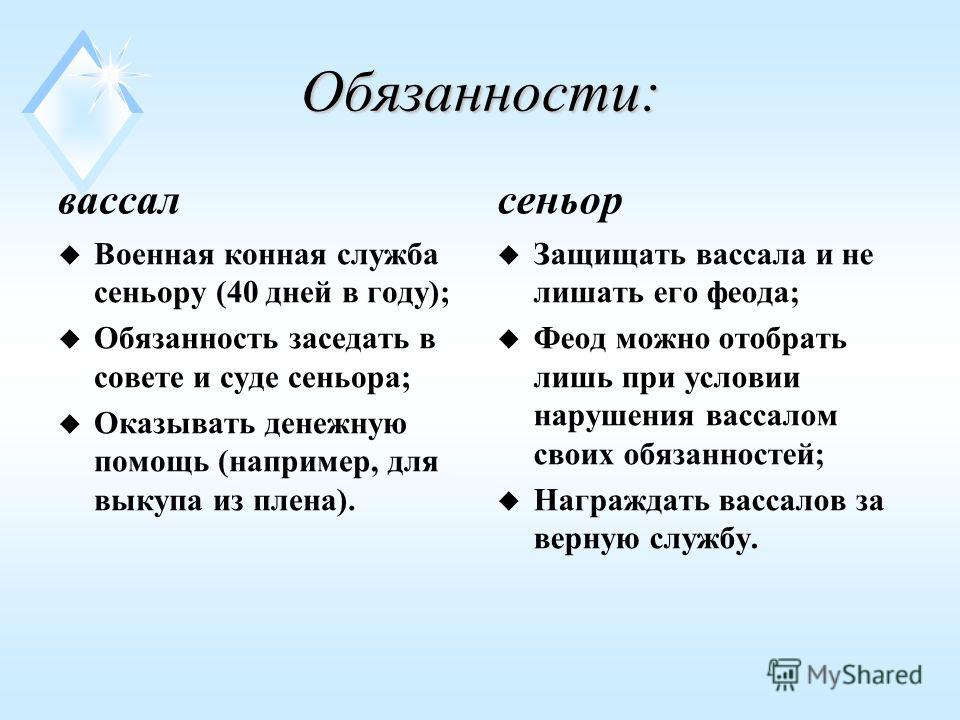

Главная обязанность вассала состояла в военной конной службе сеньору — обычно в течение 40 дней в году. Вассал должен был также заседать в совете и в суде сеньора, оказывать ему денежную помощь (например, для выкупа из плена). Сеньор, в свою очередь, должен был защищать вассала и не лишать его феода. Если вассал не выполнял свои обязательства, сеньор имел право отобрать феод, но сделать это было сложно. В случае конфликта вассал мог обратиться к суду пэров — других вассалов того же сеньора.

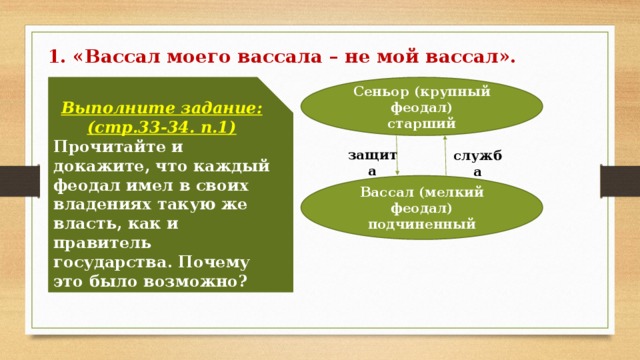

Отношения между сеньорами и вассалами не были всюду одинаковыми. Так, в Англии и Германии все феодалы, от простых рыцарей до герцогов, обязаны были в какой-то мере подчиняться королю. Во Франции же действовало правило: «Вассал моего вассала — не мой вассал». В идеале вассалы верно служили сеньору, который щедро их награждал. Но бывали и несправедливые сеньоры, неверные вассалы, кровавые усобицы между ними. К тому же часто вассал получал феоды от разных сеньоров. В таких случаях было трудно понять, кому вассал должен служить в первую очередь. Вассалы в конфликтах с сеньорами часто брали верх, ведь многие из них были богаче своих сеньоров и к тому же нередко действовали против сеньора совместно.

Все члены средневекового общества, от короля до крестьянина, были связаны друг с другом отношениями зависимости. Однако характер зависимости крестьян и феодалов был совершенно различным.

Битва между рыцарями Франции и Фландрии. Миниатюра

Миниатюра

Рыцарский щит. Конец XII в.

3. Война как образ жизни. Сеньоров и вассалов объединяло то, что все они были рыцарями. Слово «рыцарь» в русском языке происходит от немецкого «риттер» — всадник, конный воин. Считалось, что рыцарем может стать только человек знатный, и притом богатый, чтобы иметь боевого коня и вооружение.

Рыцарь был прекрасно подготовлен к войне. Сначала его защищали кольчуга, щит и шлем. Позже для защиты самых уязвимых частей тела на кольчуге закрепляли металлические пластины, а с XIV века появился сплошной доспех. Он весил до 30 кг, поэтому для сражения рыцари выбирали самых выносливых коней, также защищённых доспехами.

Наступательным оружием рыцаря были меч и длинное (до 3,5 м) тяжёлое копьё. Применять такое оружие позволяли стремена, которые в Европе переняли с Востока в раннее Средневековье. Когда рыцарь мчался в атаку, казалось, нет силы, способной выдержать его удар.

В бою стремились не убить вражеского рыцаря, а взять его в плен. Ведь убийство равного осуждалось и церковью, и моралью самих рыцарей. Кроме того, за пленного можно было получить большой выкуп. Поэтому даже в крупных сражениях часто гибли всего несколько рыцарей. Иное дело — «неблагородные» противники: их убивали беспощадно. Они, в свою очередь, наводили ужас на рыцарей, поскольку сражались «не по правилам»: стаскивали рыцарей с коней, а потом добивали их через щели в латах.

Ведь убийство равного осуждалось и церковью, и моралью самих рыцарей. Кроме того, за пленного можно было получить большой выкуп. Поэтому даже в крупных сражениях часто гибли всего несколько рыцарей. Иное дело — «неблагородные» противники: их убивали беспощадно. Они, в свою очередь, наводили ужас на рыцарей, поскольку сражались «не по правилам»: стаскивали рыцарей с коней, а потом добивали их через щели в латах.

Рыцарский турнир. Средневековая миниатюра

Гербы короля Кастилии (в Испании). Миниатюра XV в.

4. Мир турниров и гербов. В мирное время рыцарь стремился заполнить досуг занятиями, похожими на войну и развивавшими необходимые на войне навыки. Благородным делом считалась охота на кабана или оленя. Но любимым развлечением рыцарей были турниры — состязания в умении владеть оружием. Наряду с единоборствами устраивались сражения целых отрядов, но, сражаясь затупленным оружием и в прочных доспехах, рыцари на турнире погибали редко.

Организацией турниров занимались герольды. Часто им было достаточно одного взгляда на рыцаря, чтобы определить, кто он такой, ведь на его щите они сразу видели отличительный знак его рода — герб.

Гербы появились именно в Средние века — как личные, а затем и родовые знаки знатных людей. Вслед за ними гербы стали заводить города, объединения горожан, духовные лица (например, епископы). А из гербов правителей позже появились гербы государств.

Изображение герба на надгробной плите. XII в.

Искусство составлять и описывать гербы называется геральдикой; им занимались герольды. В геральдике использовались 5 цветов (голубой, зелёный, чёрный, алый, пурпурный), а также золото и серебро. Цвет и фигуры на щите имели символическое значение. В состав герба входил девиз — краткое изречение, выражавшее самое важное в характере обладателя герба и его предков.

5. Воспитание рыцаря. Жизнь рыцаря требовала храбрости, большой физической силы и многолетней постоянной тренировки.

Посвящение в рыцари. Миниатюра XIV в.

С семи лет мальчики из знатных семей обычно покидали родной дом и служили пажами при дворе знатного феодала. Их учили ездить верхом, владеть оружием, охотиться, петь, танцевать; они усваивали изысканные придворные манеры. Читать и писать учили не всегда — считалось, что рыцарь может обойтись и без этого, и лишь к концу Средневековья положение стало меняться к лучшему.

Обучившись военному делу, юноша становился оруженосцем рыцаря и лишь после нескольких лет службы мог удостоиться посвящения в рыцари.

Замок Фуэнсальданья в Испании. XV в.

Ночь перед посвящением будущий рыцарь молился в церкви, обязуясь стать воином Христовым и обнажать меч только за правое дело: ради восстановления справедливости, борьбы с неверными. В знак посвящения ему торжественно надевали шпоры и пояс с мечом.

6. Рыцарская культура. Воплощением духа Средневековья с его постоянными войнами стал неприступный каменный замок — жилище рыцаря и его крепость.

План рыцарского замка. Современная реконструкция: 1 — подъёмный мост; 2 — нижний двор; 3 — конюшня, хлев, амбары; 4 — верхний двор; 5 — колодец или резервуар с водой; 6 — замковая часовня; 7 — жилище хозяина; 8 — помещение для хранения оружия и доспехов; 9 — жилые помещения; 10 — донжон

Строители замков стремились создать для нападавших систему последовательных препятствий. Последним рубежом обороны была самая высокая каменная башня; во Франции её называли донжоном. Захватить замок, как правило, удавалось лишь внезапным нападением, хитростью или изменой.

Замок был центром жизни всей округи. Здесь жили сеньор с семьёй и его слуги, подолгу гостили вассалы и воспитывались их дети, заходили переночевать путники. В парадном зале задавали пиры, звучали стихи и песни странствующих певцов и поэтов.

В замках, при дворах сеньоров, расцвела рыцарская культура. В основе её лежала особая система ценностей — совокупность представлений о том, что хорошо и что плохо, что важно и что не важно. Рыцарь подчинялся определённым правилам поведения (так называемый кодекс рыцарской чести), отличавшим его от остальных членов общества. Рыцарь должен быть храбрым в бою и верным сеньору, отстаивать христианскую веру, защищать слабых. Худшим пороком рыцаря считалась трусость, честь же ценилась выше жизни.

Рыцарь подчинялся определённым правилам поведения (так называемый кодекс рыцарской чести), отличавшим его от остальных членов общества. Рыцарь должен быть храбрым в бою и верным сеньору, отстаивать христианскую веру, защищать слабых. Худшим пороком рыцаря считалась трусость, честь же ценилась выше жизни.

Пир при дворе знатного феодала. Миниатюра XV в.

Тканый ковёр «Предложение сердца» — воплощение рыцарского идеала возвышенной любви. XV в.

На войне рыцари часто грабили мирное население, но богатства нужны были им не для накопления, а для того, чтобы их демонстративно потратить. Сеньоры задавали роскошные пиры, устраивали празднества, наделяли вассалов богатыми подарками. Все знали: чем сеньор щедрее, тем больше рыцарей он соберёт в следующий раз под свои знамёна; значит, тем больше у него шансов захватить богатую добычу, опять-таки чтобы щедро раздать её своим вассалам.

Рыцарская культура требовала умения вести себя при дворе, особенно в общении с дамами. Это умение называют куртуазностъю (от французского слова «кур» — двор). Считалось, что рыцарь должен быть влюблён в прекрасную даму и прославлять её своими подвигами. Эта изящная придворная игра воспитывала рыцарей, смягчая грубость их нравов. Рыцарская культура складывалась из многих компонентов. Это и замки, и гербы, и турниры, и пиры, и поэтические состязания.

Это умение называют куртуазностъю (от французского слова «кур» — двор). Считалось, что рыцарь должен быть влюблён в прекрасную даму и прославлять её своими подвигами. Эта изящная придворная игра воспитывала рыцарей, смягчая грубость их нравов. Рыцарская культура складывалась из многих компонентов. Это и замки, и гербы, и турниры, и пиры, и поэтические состязания.

Многие рыцари были прекрасными поэтами. Трубадуры — странствующие рыцари-поэты Южной Франции — сочиняли изысканные стихи о любви и о рыцарских доблестях. При дворах звучали также эпические поэмы о героях былых дней, такие, как французская «Песнь о Роланде», испанская «Песнь о моём Сиде», германская «Песнь о Нибелунгах». В основе их сюжетов лежали реальные события, но сильно изменённые фантазией сказителей. Сочинялись и рыцарские романы, в которых рядом с рыцарями и прекрасными дамами действовали волшебники и драконы. Особой популярностью пользовались романы о короле Артуре и рыцарях Круглого стола.

Рыцарство и рыцарская культура, расцвет которых приходится на XII—XIII века, были яркой страницей истории Средневековья.

Письмо Эда, графа Блуаского, королю Франции Роберту (1025 год)

…Удивляешь ты меня очень, государь мой, как столь поспешно, не разобрав дела, присудил ты меня недостойным феода твоего. Ведь если дело касается условий происхождения, то, благодарение Богу, родовитость есть у меня. Если дело касается качества феода, который ты мне дал, то известно, что не из твоих он владений, но из того, что мне по милости твоей от предков моих перешло по наследству. Если дело касается исполнения службы, то тебе ведомо, что, пока я был у тебя в милости, служил тебе и при дворе, и в войске, и на чужбине. Если же потом, когда ты наложил на меня опалу и данный мне феод решил отобрать, я, обороняя себя и свой феод, нанёс тебе какие-либо обиды, то ведь совершил я это, раздражённый несправедливостью и вынужденный необходимостью. Ибо как же я могу оставить и не оборонять своего феода? Бога и душу свою ставлю в свидетели, что лучше предпочту умереть на своём феоде, нежели жить без феода. Если же ты откажешься от замысла лишить меня феода, то ничего более на свете я не буду желать, как заслужить твою милость.

Если же ты откажешься от замысла лишить меня феода, то ничего более на свете я не буду желать, как заслужить твою милость.

Каково положение героев этого документа на «феодальной лестнице»? Кто из них сеньор, а кто вассал? Дайте оценку доводам автора письма о законности владения им феодом с точки зрения того времени. Предположите, чем граф мог прогневать короля. Как ещё, кроме обращения к государю, он мог защитить свои права?

1. Какими способами и за счёт чего в Западной Европе в раннее Средневековье формировалась крупная земельная собственность? 2. Кто такие зависимые крестьяне? Как они становились зависимыми? 3. Каковы были основные сословия средневекового общества? 4. Работа в группах. Объясните важность каждого сословия с точки зрения средневекового человека. (Каждая из групп подбирает доводы в пользу важности одного из сословий.) Обсудите ваши выводы в классе. 5. Составьте в рабочей тетради схему «феодальной лестницы». Объясните, кто в феодальной иерархии мог быть сеньором, а кто — вассалом. 6. Каковы были преимущества рыцарского войска перед пешим ополчением? 7. О чём мог рассказать рыцарский герб? 8. Объясните смысл посвящения в рыцари. 9. Какие правила поведения идеального рыцаря представлены на иллюстрациях учебника?

6. Каковы были преимущества рыцарского войска перед пешим ополчением? 7. О чём мог рассказать рыцарский герб? 8. Объясните смысл посвящения в рыцари. 9. Какие правила поведения идеального рыцаря представлены на иллюстрациях учебника?

10. Почему сеньор обязательно должен был передать часть своих земель вассалам? 11. Почему ни один рыцарский турнир не мог состояться без герольдов? Чем ещё занимались герольды? С помощью ресурсов Интернета выясните и расскажите более подробно обо всех обязанностях герольдов в Средние века. 12. Кого называют рыцарем в наши дни? Расспросите об этом родителей и знакомых вашей семьи. Подумайте, в чём современный смысл этого слова совпадает со средневековым, а в чём нет. 13. Подумайте, какие правила поведения, предписываемые кодексом рыцарской чести, и при каких обстоятельствах чаще всего не выполнялись в реальной жизни? Выскажите своё мнение. 14. Что такое куртуазность: 1) правила поведения рыцаря при дворе, 2) взаимоотношения между землевладельцем и зависимыми крестьянами, 3) главная обязанность вассала по отношению к своему сеньору? Выберите правильный ответ.

Предыдущая

СтраницаСледующая

СтраницаОглавление

Сеньориальная монархия во Франции

Формирование правовых основ сословного строя и построение сеньориальной монархии во Франции. Договорные отношения между сеньором и вассалом. Верховенство сеньора и вассальная зависимость.

В IX-XI вв. феодальные отношения во Франции получают дальнейшее развитие и становятся повсеместно господствующими. С утверждением монопольного права на землю феодалов исчезает свободное крестьянское землевладение. Одновременно в условиях господства натурального хозяйства продолжается дробление крупных сеньорий и возникновение новых поместий, что окончательно подрывало единство страны и вело к ее территориальному распаду.

Становление господствующего класса феодалов непосредственно связано с развитием феодальной собственности на землю и сложной системы вассальных отношений. Крупные феодалы не стремились сохранить свои земли в непосредственной собственности, поскольку их политический вес и сила определялись не столько размерами земельных владений, сколько количеством вассалов. Поэтому обычно феодал удерживал в своем личном распоряжении лишь часть земельных угодий, которые составляли его родовое имение с укрепленным замком. Остальные земли он раздавал вассалам.

Поэтому обычно феодал удерживал в своем личном распоряжении лишь часть земельных угодий, которые составляли его родовое имение с укрепленным замком. Остальные земли он раздавал вассалам.

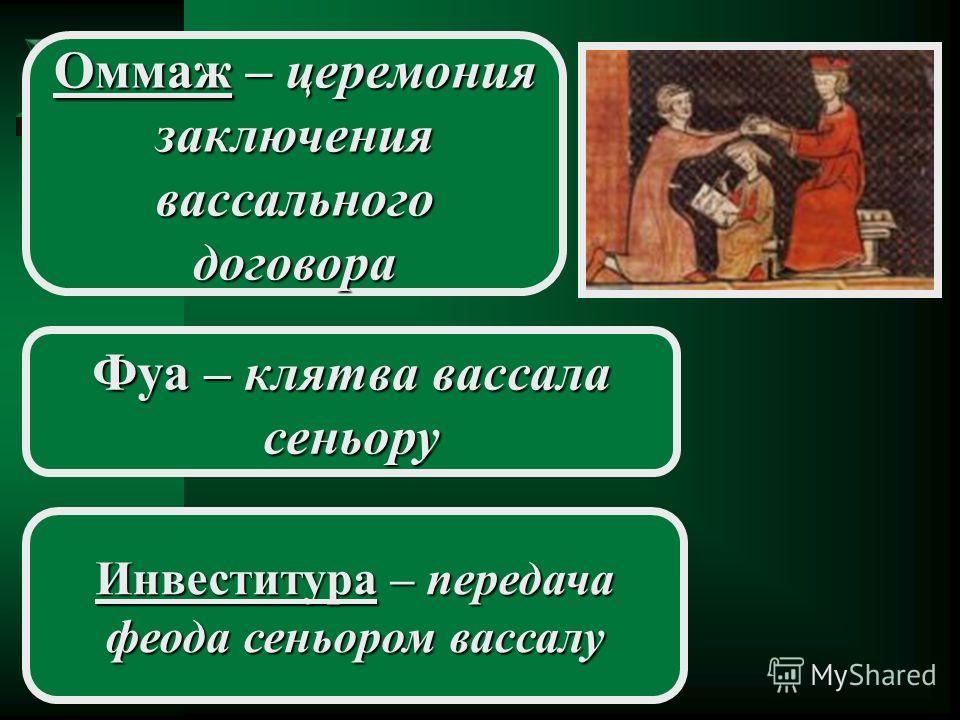

Хотя отношения между сеньором и вассалом строились на основе договора, стороны в нем не занимали равного правового положения. Вассальный договор содержал в себе элементы иерархии и зависимости, так как получатель феода (фьефа) обязывался признавать верховенство сеньора (сюзерена). Большая экономическая и политическая значимость вассальных договоров была причиной того, что они заключались публично и посредством торжественного и тщательно разработанного обряда. Главное в нем составляло официальное введение вассала во владение землей (инвеститура) и его клятва верности своему сеньору (оммаж).

Вассальные договоры четко фиксировали обязанности сторон. Сеньор наряду с предоставлением феода должен был обеспечить защиту вассала и переданной ему земли. Обязанность вассала выражалась прежде всего в военной службе на сеньора. К XI в. установился и срок такой службы — до 40 дней в году. Вассал должен был также участвовать в судебных и других собраниях феодалов под председательством сеньора. Денежные выплаты вассала были строго определены: выкуп сеньора из плена, подарки при посвящении в рыцарский сан его старшего сына и выходе замуж старшей дочери.

К XI в. установился и срок такой службы — до 40 дней в году. Вассал должен был также участвовать в судебных и других собраниях феодалов под председательством сеньора. Денежные выплаты вассала были строго определены: выкуп сеньора из плена, подарки при посвящении в рыцарский сан его старшего сына и выходе замуж старшей дочери.

Первоначально вассальные договоры считались заключенными на срок жизни сторон, носили персональный характер. Но вскоре обязанности, связанные с ними, стали передаваться по наследству. Соответственно при уплате сеньору установленного вознаграждения (рельефа) к наследнику переходило и земельное владение, постепенно превращающееся в потомственное. Таким образом, уже к XI в. феод, т.е. наследственное родовое поместье, утверждается как основная форма поземельной собственности.

Если вассал нарушал клятву верности сеньору и не выполнял своих обязанностей, он должен был вернуть феод. Но юридический механизм разрешения споров между сеньорами и вассалами (в суде сеньора), как правило, был малоэффективен, так как крупные вассалы, располагавшие самостоятельной военной силой, не желали подчиняться решению суда. Это вело к многочисленным феодальным распрям и войнам. В целом к XII в. в результате острой внутриклассовой борьбы произошло некоторое расширение прав вассалов на землю и ограничение сроков их службы.

Это вело к многочисленным феодальным распрям и войнам. В целом к XII в. в результате острой внутриклассовой борьбы произошло некоторое расширение прав вассалов на землю и ограничение сроков их службы.

К XI в. в связи с процессом феодализации и последовательными раздачами земли возникла сложная структура класса феодалов, состоящего не только из сеньоров и вассалов, но и подвассалов разных ступеней (арьер-вассалов). В самом низу феодальной лестницы находились рыцари (шевалье), которые не имели своих вассалов и выступали как сеньоры лишь по отношению к своим крестьянам.

На вершине феодальной лестницы стоял король, но многие крупные феодалы — герцоги и графы — считали себя равными королю (пэрами) и часто фактически не признавали по отношению к нему вассальных обязанностей. Слабость короля в IX-XI вв. проявлялась в том, что по его зову на военную службу являлись только его непосредственные вассалы из королевского домена, т.е. непосредственных земельных владений короля, размеры которых были относительно невелики. Основная масса феодалов (арьер-вассалов) не подчинялась королю, как, впрочем, и другим крупнейшим феодалам, так как действовал принцип: «вассал моего вассала — не мой вассал».

Основная масса феодалов (арьер-вассалов) не подчинялась королю, как, впрочем, и другим крупнейшим феодалам, так как действовал принцип: «вассал моего вассала — не мой вассал».

С середины XII в. в связи с начавшимся экономическим подъемом и ростом городов, явившихся естественным союзником королевской власти, отношения внутри класса феодалов претерпевают некоторые изменения. Короли начинают добиваться признания вассальной зависимости и клятвы верности от всех феодалов в стране. Этот процесс, в ходе которого произошло превращение арьер-вассалов в непосредственных вассалов короля, получил название иммедиатизации.

С XII в. практически прекращается процесс дробления земельных владений. Феодальные поместья окончательно принимают родовой характер. Доступ новых лиц в ряды феодалов становится ограниченным. Лишь королевская власть продолжает раздачу участков, захваченных в ходе войн с непокорными вассалами. Более четко фиксируется иерархическая структура господствующего класса, наследственный характер приобретают феодальные титулы и ранги. Таким образом, к XIII в. складываются предпосылки для формирования замкнутого сословия дворянства.

Таким образом, к XIII в. складываются предпосылки для формирования замкнутого сословия дворянства.

Другой путь формирования господствующего класса в IX- XII вв. был связан с развитием церковного землевладения, которое быстро росло в результате пожалований короля и других светских феодалов. Поскольку церковь требовала от священнослужителей безбрачия, их правовой статус не передавался по наследству. Нередко ряды духовенства пополнялись за счет светских феодалов. В рамках католической церкви во Франции сложилась своя сложная иерархия, причем пользование церковным имуществом связывалось с должностью, которую занимало то или иное духовное лицо.

Между светскими и духовными феодалами, а также между феодальными землевладельцами разных рангов и ступеней существовали противоречия, которые нередко вели к вооруженным столкновениям. Но, несмотря на складывавшиеся внутрисословные перегородки, феодалы представляли собой правящую верхушку средневекового общества во Франции, которая, как единое целое, противостояла и крестьянскому, и городскому населению.

В IX-XI вв. происходит окончательное оформление класса феодально-зависимых крестьян. Он складывается из многочисленных категорий сельского населения, известных еще Франкской империи (свободные общинники, рабы, полусвободные и т.д.).

Подавляющее большинство крестьян (за исключением крестьян церковных земель, Нормандии, Пикардии) превращается в сервов, правовой статус которых как лично зависимых людей в известной степени был унаследован от рабства. Сервы рассматривались как простая принадлежность земли. По словам французского средневекового юриста Ф. Бомануара, «право, которое я имею на моего серва, — это право моего феода». Сервы платили подушную подать (шеваж), ежегодный оброк, выполняли барщинные работы (обычно три дня в неделю). Серв не мог жениться без согласия господина, поступать в священнослужители, быть свидетелем в судебном процессе или участвовать в судебном поединке, так как считалось, что он не должен рисковать своей жизнью, принадлежащей сеньору.

Однако личная зависимость сервов не привела к превращению их в крепостных людей. Объем их повинностей, как правило, был определен правовыми обычаями. Серв мог продать свой надел или же просто уйти от сеньора, поскольку во Франции не было общегосударственного сыска беглых крестьян.

Объем их повинностей, как правило, был определен правовыми обычаями. Серв мог продать свой надел или же просто уйти от сеньора, поскольку во Франции не было общегосударственного сыска беглых крестьян.

Другую группу зависимых крестьян составляли вилланы. Они считались лично свободными держателями земли, принадлежащей феодалу. Вилланы уплачивали сеньору оброк (талью), размер которого также фиксировался обычаем, но был более легким, чем у сервов. До XII в. вилланы уплачивали и шеваж, но он рассматривался как оказание чести сеньору, а не как проявление личной зависимости. Как и все сельские жители, они должны были получать у сеньора (фактически выкупать за плату) формаръяж — разрешение на женитьбу. С XII в. большая часть вилланов освобождается от этой обязанности, внося единовременную выкупную плату. В это же время крестьяне начинают выкупать лежащую на них обязанность уплачивать сеньору специальный взнос (менморт) при получении ими земельных участков по наследству.

Все крестьянское население было обязано соблюдать феодальные монополии земельных собственников (баналитеты): печь хлеб в пекарне сеньора, жать виноград в его винодельне и т. д. Освободиться от этого бремени крестьянин мог, только отдавая часть производимой им продукции сеньору. Последний сохранял также в отношении зависимых от него крестьян «право первой ночи».

д. Освободиться от этого бремени крестьянин мог, только отдавая часть производимой им продукции сеньору. Последний сохранял также в отношении зависимых от него крестьян «право первой ночи».

В XI-XII вв. в связи с быстрым ростом городов увеличивается новая прослойка феодального общества, имеющая особый правовой статус, — городское население. Первоначально правовое положение горожан мало чем отличалось от остальной массы феодально-зависимых людей. Но с XII в. во Франции начинается широкое движение за освобождение городов от власти отдельных сеньоров и за самоуправление. Королевская власть, которая не допускала самостоятельности горожан в своем домене (так, в 1137 году было жестоко подавлено городское движение в Орлеане), охотно поддерживала города, выступавшие за освобождение от сеньориальной власти. В конечном счете города путем вооруженной борьбы или иными средствами (выкупы и т.п.) добивались предоставления им специальных хартий вольностей.

Правовой статус горожан не выступал как универсальный, а был связан с конкретной городской ассоциацией. Поэтому его в принципе не могли получать дворяне, священники, сервы. Но серв в силу постоянного проживания в городе приобретал личную свободу. Даже если город оставался под непосредственной юрисдикцией короля или отдельного феодала, обязанности горожан по отношению к сеньору были ограничены и строго фиксированы. Принудительные работы и баналитеты отменялись. Устанавливались точные размеры судебных пошлин, штрафов и т.п. Однако население городов оставалось интегрированным в феодальную систему. Городская жизнь рано начала приобретать сословно-корпоративный характер, способствовать образованию цехов и гильдий.

Поэтому его в принципе не могли получать дворяне, священники, сервы. Но серв в силу постоянного проживания в городе приобретал личную свободу. Даже если город оставался под непосредственной юрисдикцией короля или отдельного феодала, обязанности горожан по отношению к сеньору были ограничены и строго фиксированы. Принудительные работы и баналитеты отменялись. Устанавливались точные размеры судебных пошлин, штрафов и т.п. Однако население городов оставалось интегрированным в феодальную систему. Городская жизнь рано начала приобретать сословно-корпоративный характер, способствовать образованию цехов и гильдий.

- Назад

- Вперёд

Дворяне — Феодализм: права и обязанности

С точки зрения социальной иерархии феодальной системы дворяне или бароны были вторыми по богатству и могуществу после короля в цепочке. Дворяне были награждены или арендованы землей, называемой вотчиной или вотчиной, от короля, которому они присягали на верность. Те, кто получил вотчины, назывались вассалами короля. Король был сеньором вассала. Вассалы служили ему, предоставляя ему армии и рыцарей для защиты. Лорды были обязаны присягой и верностью королю. Они были

обязан предоставить королю определенное количество рыцарей. Количество рыцарей, которое вассал должен своему королю, обычно зависело от размера феодального владения. Владелец великого феода мог быть обязан королю десятками или даже сотнями рыцарей. Этот уровень вассальной зависимости назывался лордами, дворянами, главными арендаторами или баронами.

Те, кто получил вотчины, назывались вассалами короля. Король был сеньором вассала. Вассалы служили ему, предоставляя ему армии и рыцарей для защиты. Лорды были обязаны присягой и верностью королю. Они были

обязан предоставить королю определенное количество рыцарей. Количество рыцарей, которое вассал должен своему королю, обычно зависело от размера феодального владения. Владелец великого феода мог быть обязан королю десятками или даже сотнями рыцарей. Этот уровень вассальной зависимости назывался лордами, дворянами, главными арендаторами или баронами.

Апрель: «Très Riches Heures Du Duc De Berry | Май: «Très Riches Heures Du Duc De Berry |

В своих владениях лорды обладали абсолютной властью. Они установили и управляли своими собственными правовыми системами, собирали налоги, создавали собственную валюту и управляли выращиванием сельскохозяйственных культур. Права на феодальное владение и титулы на землю передавались из поколения в поколение, обычно по мужской линии. Если у лорда не было преемника, земля отдавалась церкви в знак благочестия. Дворяне были очень сильны, потому что контролировали армии. Фактически дворяне часто воевали между собой за территории.

Если у лорда не было преемника, земля отдавалась церкви в знак благочестия. Дворяне были очень сильны, потому что контролировали армии. Фактически дворяне часто воевали между собой за территории.

Женщины за ткацким станком | |

Повседневная жизнь лорда состояла из посещения собраний по поводу его земли. Ожидалось, что лорд будет осуществлять свою судебную власть над жителями страны; они будут слышать отчеты об урожае, урожае, поставках и финансах, таких как налоги и арендная плата. Лорд разрешал споры между арендаторами. Лорд также решал, может ли подданный жениться или на ком он может жениться. В отличие от подчиненных им рабочих, у лордов был досуг, чтобы упиваться многочисленными занятиями. По мере развития средневекового периода культура менялась, становясь более изысканной и элегантной. Время было потрачено на искусство, такое как поэзия и музыка.

Лорд разрешал споры между арендаторами. Лорд также решал, может ли подданный жениться или на ком он может жениться. В отличие от подчиненных им рабочих, у лордов был досуг, чтобы упиваться многочисленными занятиями. По мере развития средневекового периода культура менялась, становясь более изысканной и элегантной. Время было потрачено на искусство, такое как поэзия и музыка.

Иногда даже феодалы, подаренные королем, были слишком велики, чтобы ими могли управлять лорды. Лорды или бароны должны были дополнительно разделить свои земли, и они были «отданы» доверенным рыцарям, которые также хорошо сражались в битвах. Ему дали участок земли для управления, и он должен был принести присягу барону, подобно тому, как барон приносил клятву королю, собирать налоги, когда им было приказано это делать, и предоставлять солдат со своей земли, когда они были нужны. Утверждается, что присяга действительно дается королю, а не барону. | Сэр Ланселот в битве |

рыцари

Смелая смесь новостей и идей

Изображение королевских владений в феодальной Англии, около 1310 года.

/ Wikimedia Commons

/ Wikimedia Commons Что такое феодализм?

До периода, известного как Средневековье, Римская империя контролировала большую часть Западной Европы. Под властью римлян Европа была организованным и единым регионом. Но в 400 году нашей эры Римская империя разделилась на две части: западную и восточную. Со временем восток процветал, а запад приходил в упадок. Различные германские племена стали переселяться в страны Западной Европы; они жили по своим законам и под властью своих вождей или королей. Без центрального правительства жизнь людей на Западе сильно изменилась.

Карта Римской империи (476 г. н.э.) В начале средневековья Европа была разделена на небольшие области, управляемые местными лордами, и каждый из лордов устанавливал собственный свод законов, которым они должны были следовать; это часто приводило к большим конфликтам и беспорядкам. В то время самым успешным правителем был франкский король по имени Карл Великий, чья империя включала большую часть Западной и Центральной Европы. Карл Великий поддерживал порядок во всем своем королевстве и следил за дворянами и помещиками, которые имели привычку делать все, что хотели.

В то время самым успешным правителем был франкский король по имени Карл Великий, чья империя включала большую часть Западной и Центральной Европы. Карл Великий поддерживал порядок во всем своем королевстве и следил за дворянами и помещиками, которые имели привычку делать все, что хотели.

Карл Великий отправил специальных агентов в каждый район, чтобы узнать, выполняют ли дворяне его приказы. Он также наградил дворян за их военную поддержку. В обмен на предоставление рыцарей он дал дворянам земельные наделы. Эта практика заложила основу феодализма, системы правления, при которой земля обменивалась на военную службу рыцарей.

Подъем феодализма в средневековой Европе сильно повлиял на социальную структуру, особенно на права и обязанности дворян и крестьян. Эта жесткая социальная структура, в свою очередь, оказала значительное влияние на общество по-разному, начиная от повседневной жизни людей и заканчивая экономикой в целом.

Феодализм является наиболее характерным и значительным фактором раннего и среднего средневековья. Феодализм был социальной, экономической и политической структурой Западной Европы того времени. В раннем средневековье феодализм пронизывал все аспекты жизни общества и экономики, определяя все, от отношений между королями и лордами до того, как фермеры выращивали и использовали свой урожай. Поскольку экономика Европы была основана на сельском хозяйстве, феодализм сформировал социальное расслоение, разделившее различные классы, но в то же время связавшее их узами лояльности, долга и служения.

Человек с более высоким социальным статусом предложит защиту и покровительство. В обмен человек на более низком уровне предлагал лояльность и обещал доставить свою прибыль, например, урожай или часть заработанных денег.

В раннем средневековье феодализм был наиболее заметен в сельских районах Европы, главным образом в современной Франции, Германии и Англии. Главной силой феодализма была экономика. Более городские районы, такие как Италия, Испания и юг Франции, так и не приняли эту систему полностью. Поскольку в то время Европа была очень сельской, экономика стала синонимом сельского хозяйства. Феодализм был непосредственно связан с землей: как она использовалась и кто получал от нее выгоду.

Главной силой феодализма была экономика. Более городские районы, такие как Италия, Испания и юг Франции, так и не приняли эту систему полностью. Поскольку в то время Европа была очень сельской, экономика стала синонимом сельского хозяйства. Феодализм был непосредственно связан с землей: как она использовалась и кто получал от нее выгоду.

«В период непрекращающихся войн и голода служба в обмен на защиту стала лейтмотивом общества»

Историк Марджори Роулинг

В феодальной системе большинство прав и привилегий было предоставлено Высшие классы. В иерархической структуре на самом верху стояли короли, за которыми следовали дворяне, рыцари и вассалы или крестьяне.

Важнейшим аспектом этих договоренностей была лояльность. Член данного класса присягнул на верность вышестоящему лицу, дав торжественное обещание, называемое клятвой верности. Эта связь шла вверх и вниз по всей феодальной иерархии.

Феодализм был сложным механизмом, который определял отношения между различными уровнями социальной иерархии. Эти отношения основывались на личных связях; например, лорд может гарантировать крестьянину место на своей земле, потому что их семья могла работать там на протяжении поколений.

Эти отношения основывались на личных связях; например, лорд может гарантировать крестьянину место на своей земле, потому что их семья могла работать там на протяжении поколений.

Король

Les Très Riches Heures du duc de Berry Septembre.В средние века экономика в основном основывалась на сельском хозяйстве. В земледельческом обществе земля приравнивалась к богатству: чем больше у вас было земли, тем вы были богаче. Экономист Кеннет Юпп отмечает, что в раннем Средневековье «земля оплачивала практически все расходы правительства… на большей части территории Европы». Таким образом, человек, который контролировал землю, был очень важен. До феодализма римляне верили в частную собственность на землю.

Тем временем различные варварские племена обычно делили его совместно. Однако при феодализме королю или монарху принадлежала вся земля в стране. Короли владели этой землей по тому, что они считали «божественным правом», правом на власть, дарованным Богом, а затем передававшимся по наследству. Король правил всем королевством и отвечал за всю землю, но для короля было физически невозможно контролировать каждую часть своего огромного королевства в одиночку.

Король правил всем королевством и отвечал за всю землю, но для короля было физически невозможно контролировать каждую часть своего огромного королевства в одиночку.

Например, когда Вильгельм I, также известный как Вильгельм Завоеватель, выиграл битву при Гастингсе, он не мог в одиночку контролировать всю Англию. После того, как Вильгельм I выиграл битву, он все еще оставался герцогом Нормандии, поэтому ему приходилось неделями ездить во Францию, чтобы оставаться у власти. Поэтому ему нужен был способ сохранить контроль над Англией и сохранить лояльность своего народа. Сначала он построил замок — Лондонский Тауэр — чтобы доминировать над городом. Там он держал солдат, чтобы держать народ Англии в узде. Однако он все еще нуждался в реальном способе управления страной. Вот где феодализм вступает в игру. Вильгельм разделил страну на участки земли. Эти участки земли были «отданы» дворянам, готовым умереть в бою за Вильгельма. Они, в свою очередь, должны были присягнуть Уильяму.

Белая башня, центральная крепость Лондонского Тауэра.

Части земли, дарованные дворянам королем, обычно отдаваемые за службу в бою или иным образом, назывались феодами. Феодальные владения различались по размеру. Некоторые из них были отдельными поместьями, достаточно большими, чтобы прокормить одного рыцаря и его семью. Другие были очень большими, состоящими из целых стран или провинций. Король также даровал земли менее сильным военным, рыцарям, которых называли вассалами.

Король имел полную собственность и власть в своем королевстве, поэтому он мог делать все, что ему заблагорассудится. Это означало, что иногда землю можно было отдать дворянину, присягнувшему на верность королю. Однако иногда это означало оставить землю в семье и передать ее своим преемникам, подобно тому, как Карл Великий разделил свою землю. Из Карла Великого Divisio Regnorum , официальное заявление короля о том, как он планирует разделить землю между тремя своими сыновьями:

«Чтобы не оставить моим сыновьям запутанный и нерешенный вопрос споров и разногласий относительно статуса всего моего королевства , Я разделил все тело царства на три части; ту часть, которую каждый из них должен охранять и править, я повелел описать и обозначить.

Я сделал это для того, чтобы каждый был доволен своей долей согласно моему постановлению. И чтобы каждый мог стремиться защищать границы своего царства, которые противостоят чужеземным народам, и сохранять мир и милосердие со своими братьями».

Дворяне

Апрель: «Très Riches Heures Du Duc De Berry С точки зрения социальной иерархии феодальной системы дворяне или бароны были вторыми по богатству и могуществу после короля в цепочке. Дворяне были награждены или арендованы землей, называемой вотчиной или вотчиной, от короля, которому они присягали на верность. Те, кто получил феодальные владения, назывались вассалами короля. Король был сеньором вассала. Вассалы служили ему, предоставляя ему армии и рыцарей для защиты. Лорды были обязаны присягой и верностью королю. Они были обязаны предоставить королю определенное количество рыцарей. Количество рыцарей, которое вассал должен своему королю, обычно зависело от размера феодального владения. Владелец великого феода мог быть обязан королю десятками или даже сотнями рыцарей. Этот уровень вассалитета назывался лордами, дворянами, главными арендаторами или баронами.

Этот уровень вассалитета назывался лордами, дворянами, главными арендаторами или баронами.

В своих владениях лорды обладали абсолютной властью. Они установили и управляли своими собственными правовыми системами, собирали налоги, создавали собственную валюту и управляли выращиванием сельскохозяйственных культур. Права на феодальное владение и титулы на землю передавались из поколения в поколение, обычно по мужской линии. Если у лорда не было преемника, земля отдавалась церкви в знак благочестия. Дворяне были очень сильны, потому что контролировали армии. Фактически дворяне часто воевали между собой за территории.

Женщины за ткацким станком Управление поместьем отнимало много времени. Для лорда, который сам делал что-либо из структуры, считалось ниже его уровня — он считался скорее менеджером. Его жена тоже была как бы «управляющей» поместья. Ожидалось, что она будет следить за тем, чтобы повседневные операции, такие как управление слугами и ведение финансовых счетов, проходили гладко. Несмотря на эти обязанности жены лорда, женщины в то время имели мало прав и должны были во всем следовать за своими мужьями и отцами.

Несмотря на эти обязанности жены лорда, женщины в то время имели мало прав и должны были во всем следовать за своими мужьями и отцами.

Повседневная жизнь лорда состояла из посещения собраний по поводу его земли. Ожидалось, что лорд будет осуществлять свою судебную власть над жителями страны; они будут слышать отчеты об урожае, урожае, поставках и финансах, таких как налоги и арендная плата. Лорд разрешал споры между арендаторами. Лорд также решал, может ли подданный жениться или на ком он может жениться. В отличие от подчиненных им рабочих, у лордов был досуг, чтобы упиваться многочисленными занятиями. По мере развития средневекового периода культура менялась, становясь более изысканной и элегантной. Время было потрачено на искусство, такое как поэзия и музыка.

Сэр Ланселот в битве Иногда даже владения, дарованные королем, были слишком велики, чтобы лорды могли ими управлять. Лорды, или бароны, должны были дополнительно разделить свои земли, и они были «отданы» доверенным рыцарям, которые также хорошо сражались в битвах. Ему дали участок земли для управления, и он должен был принести присягу барону, подобно тому, как барон приносил клятву королю, собирать налоги, когда им было приказано это делать, и предоставлять солдат со своей земли, когда они были нужны. Утверждается, что присяга действительно дается королю, а не барону.

Ему дали участок земли для управления, и он должен был принести присягу барону, подобно тому, как барон приносил клятву королю, собирать налоги, когда им было приказано это делать, и предоставлять солдат со своей земли, когда они были нужны. Утверждается, что присяга действительно дается королю, а не барону.

Рыцари

Карл Смелый принимает клятву верностиПод лордами в социальной иерархии феодальной системы стояли рыцари. Рыцари были профессиональными бронированными кавалерийскими воинами, некоторые из которых были вассалами, занимающими земли лордов, чьим армиям они служили.

Поскольку верность и почтение были ключевыми элементами феодализма, феодальное владение было даровано рыцарю после церемонии награждения, призванной создать прочную связь между вассалом и его лордом. Рыцарь присягал на верность своему господину — Клятва верности. Клятва верности была обещанием верно служить лорду. Принесение присяги было очень благоговейным делом; это было обращение к Богу, которым человек призывал на себя божественную кару, если он давал ложную клятву.

Рыцарь, получивший в награду землю, присягнул на военную службу. Всякий раз, когда вспыхивала война, рыцари должны были сражаться, чтобы защитить Господа, землю и людей. Рыцари и их армии должны были сражаться ограниченный период в 40 дней. Лорды и рыцари должны были предоставить обученных солдат для битвы за короля, а также свое оружие, доспехи и одежду.

Рыцарь в готических доспехах Сначала большинство рыцарей имели скромное происхождение, большинство из них даже не владели землей, но к концу двенадцатого века рыцари считались членами знати и следовали системе учтивого рыцарского поведения, называемой рыцарством. Феодальная структура позволяла представителям одного социального положения переходить на следующий уровень, и именно к этому стремились многие. Сквайры и пажи средневековья жаждали стать рыцарями. Рыцарь, проявивший храбрость в бою, мог стать богатым. Затем самые богатые и могущественные рыцари присоединялись к дворянству.

Не каждый мог стать рыцарем. Во-первых, рыцари обычно происходили из богатой или знатной семьи. Мальчики, которые готовились стать рыцарями, обычно были сыновьями рыцарей или лордов. В раннем возрасте 7 лет мальчика отправляют в дом другого рыцаря или лорда и там даруют титул «пажа». За это время их научили правильным манерам и религии, а также тому, как читать, писать и говорить по-французски и по-латыни. Пажи приобрели свои первые навыки рыцарства, подражая рыцарям и практикуя бой друг с другом, используя деревянные мечи и копья.

Различные части рыцарских доспехов В возрасте 14 лет паж стал оруженосцем. Оруженосец был учеником рыцаря, который занимался доспехами рыцаря, подавал ему еду, ухаживал за его лошадью и чистил его оружие. Помимо выполнения своих обязанностей в доме лорда, оруженосцы изучали боевые искусства рыцарей. Оруженосцы также практиковались в ношении тяжелых доспехов, чтобы привыкнуть к весу и использованию оружия. Сквайр служил в этой роли семь лет и стал рыцарем в возрасте двадцати одного года.

Сквайр служил в этой роли семь лет и стал рыцарем в возрасте двадцати одного года.

У рыцарей, как и у лордов, тоже было свободное время. Обычным развлечением рыцарей была охота с луком и стрелами. Эта экспедиция могла длиться несколько дней, и охотничья группа обычно состояла из многих людей, включая друзей, домочадцев и посетителей, а также большое количество слуг. Турниры также были популярным развлечением на открытом воздухе. Иногда рыцарь мог даже зарабатывать этим на жизнь. Турниры были неотъемлемой частью феодализма, поскольку они служили необходимой тренировочной площадкой для рыцарей.

Часть земли, присужденной рыцарю, будет оставлена для самого рыцаря, а остальная часть будет роздана крестьянам и крепостным. Земли, предоставленные рыцарям в Англии, назывались поместьями, и рыцарь жил в поместье в своем вотчине. Их основная роль заключалась в том, чтобы защищать короля, и поэтому им платили довольно хорошо. Рыцарь также мог зарабатывать деньги и даже славу на турнирах. Таким образом, самые успешные из рыцарей смогли увеличить свои земли и приобрести больше солдат, которым они могли предоставить землю в свою очередь за присягу на верность.

Таким образом, самые успешные из рыцарей смогли увеличить свои земли и приобрести больше солдат, которым они могли предоставить землю в свою очередь за присягу на верность.

Крестьяне

Апрель: «Très Riches Heures Du Duc De Berry»Внизу социальной иерархии феодальной системы находятся крестьяне и крепостные. Они были самыми бедными и вели крайне тяжелый и трудный образ жизни. Большинство людей в феодальных поместьях были крестьянами, которые всю свою жизнь работали фермерами на полях. В обязанности крестьян входило обрабатывать землю и обеспечивать продовольствием все королевство. В обмен на землю они должны были либо служить рыцарю, либо платить арендную плату за землю. У них не было никаких прав, и им также не разрешалось вступать в брак без разрешения их лордов.

Крестьяне в поместьях имели несколько полей для собственного использования, иногда арендовали землю у своих лордов. Обычно они работали вместе на этих полях, особенно на таких работах, как вспашка. Крестьяне делили землю узкими полосами на каждую семью. Таким образом, каждый получил долю хорошей земли и бедной земли. Для содержания феодального владения, выращивания сельскохозяйственных культур и разведения скота обычно требовались десятки крестьянских семей. Жизнь крестьянина была наполнена тяжелым монотонным трудом: посадка и сбор урожая, выращивание и забой скота. Учитывая размер прибыли, которую производил лен, крестьянам было трудно выжить.

Крестьяне делили землю узкими полосами на каждую семью. Таким образом, каждый получил долю хорошей земли и бедной земли. Для содержания феодального владения, выращивания сельскохозяйственных культур и разведения скота обычно требовались десятки крестьянских семей. Жизнь крестьянина была наполнена тяжелым монотонным трудом: посадка и сбор урожая, выращивание и забой скота. Учитывая размер прибыли, которую производил лен, крестьянам было трудно выжить.

У крестьян была тяжелая жизнь и не так много привилегий, но они все же не были низшим классом. Ниже крестьян находились чернорабочие, называемые крепостными. Хотя у крепостных были некоторые свободы, они были близки к тому, чтобы быть рабами. Многие крестьяне были крепостными, т. е. несвободными. Крепостные принадлежали к поместьям, в которых они родились, и полностью зависели от своих господ. Лорды не просто отдавали своих крепостных; если крепостной должен был жениться на крепостной из другого поместья, лорд обычно требовал плату за его потерю.

Положение крепостных и крестьян стало ясно, когда Жан Фруассар, французский средневековый писатель, писал:

«В Англии, как и в других странах, есть обычай, чтобы дворянство имело большую власть над простыми людьми. , которые являются крепостными. Это означает, что по закону и обычаю они обязаны вспахивать поля своих хозяев, собирать урожай, собирать его в амбары, молотить и веять зерно; они также должны косить и таскать сено, рубить и собирать дрова и выполнять всякие работы в этом роде».

Крепостные работали несколько дней в неделю на господских полях. Они также выполняли различные обязанности для лорда, такие как рубка дров, ремонт стен замка и чистка рва. Крепостной также должен был платить платежи в дополнение к платежам за урожай, которые лорд уже получает во время сбора урожая, в особые времена года — Рождество, Пасху, ECT. Быть крестьянином или крепостным обычно было наследственным. Когда крепостной умирал, его сын должен был платить хозяину поместья.

Крепостные вели чрезвычайно трудную жизнь. Они едва имели доступ к внешнему миру или знали о нем, и они редко встречали кого-либо за пределами своей деревни. Они не могли путешествовать, читать и писать.

Заключение

Феодализм был государственной, социальной и политической структурой средневековой Европы и сильно влиял на общество, начиная от того, как управлялась страна, и заканчивая правами и обязанностями людей, вплоть до сложностей семья. Одной из основных характеристик феодализма была его социальная иерархия. На вершине социальной лестницы стоял король, правивший всей землей королевства. Поскольку король не мог контролировать всех своих подданных, он отдал или наградил участки своей земли, называемые феодами, дворянам, которым он доверял. Дворяне были верны королю, но в своей вотчине они контролировали ситуацию. Оттуда дворяне, также известные как лорды поместья, могли в дальнейшем делить землю между рыцарями, которые предлагали военную защиту в обмен на землю.