Неожиданный взгляд на причины Русско-японской войны 1904-1905 гг.

Свежий номер

РГ-Неделя

Родина

Тематические приложения

Союз

Свежий номер

17.08.2015 15:00

«Родина»

Текст:

Дэвид Схиммельпеннинк ван дер Ойе ( профессор Университета Брока, Канада)

Родина — Федеральный выпуск: №8(815)

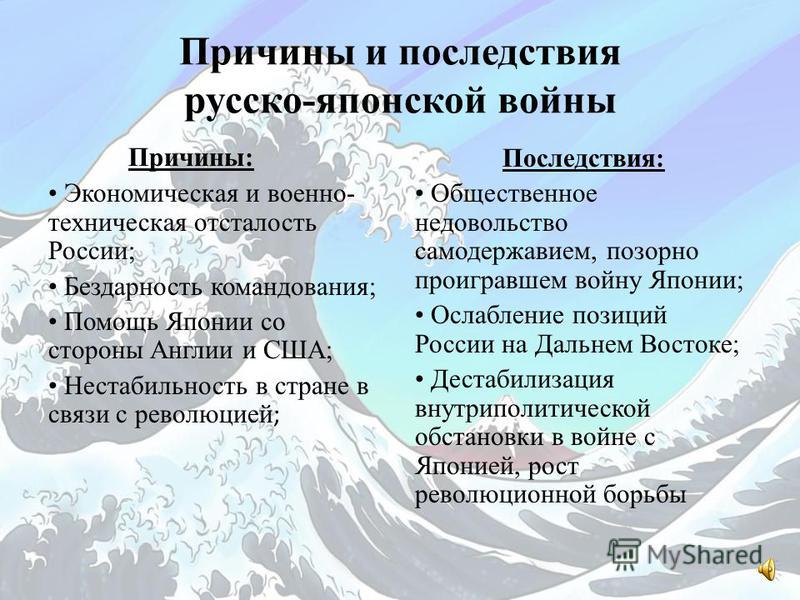

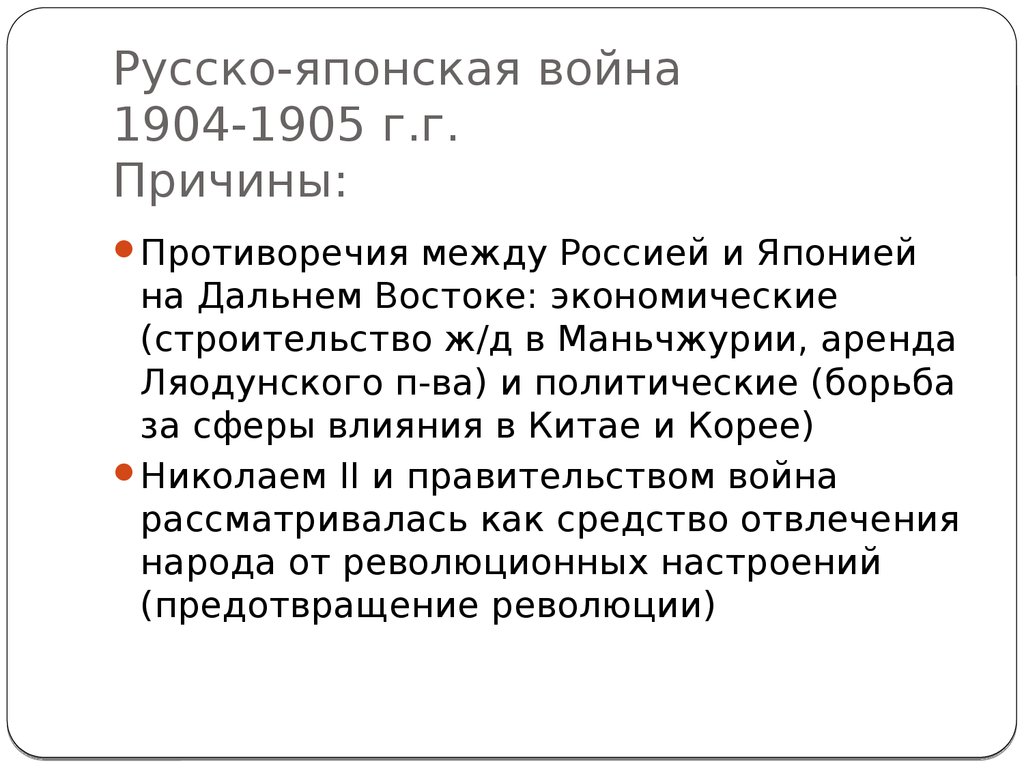

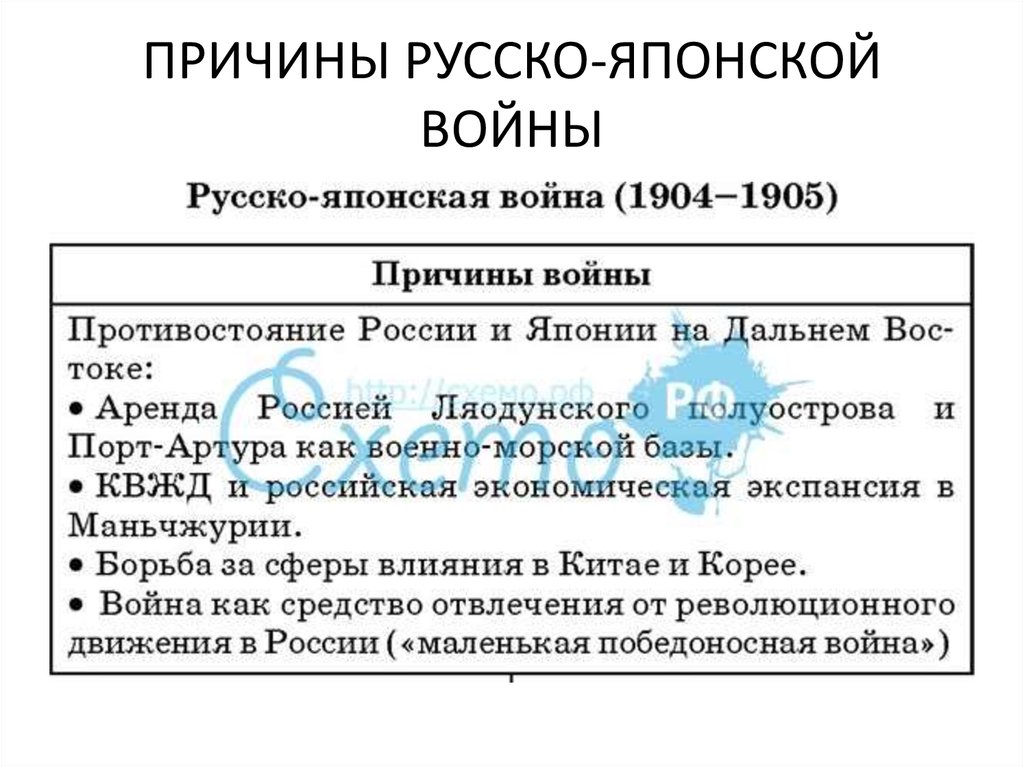

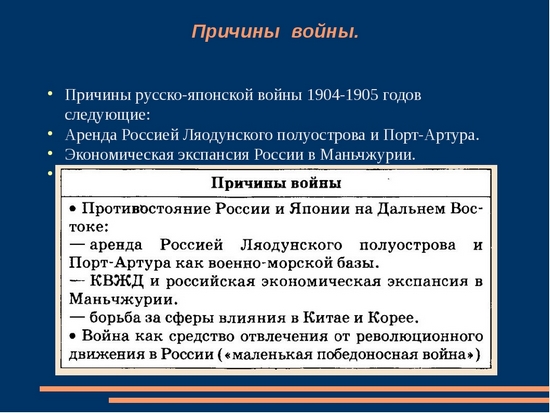

ЧЕСТЬ ПРЕВЫШЕ ВСЕГОГлавная причина начала войны между Японией и Россией в 1904 г. лежит на поверхности1. Геополитические амбиции этих держав столкнулись в Северо-Восточной Азии. Но, как и во многих других вооруженных конфликтах, непосредственные причины войны более запутанны.

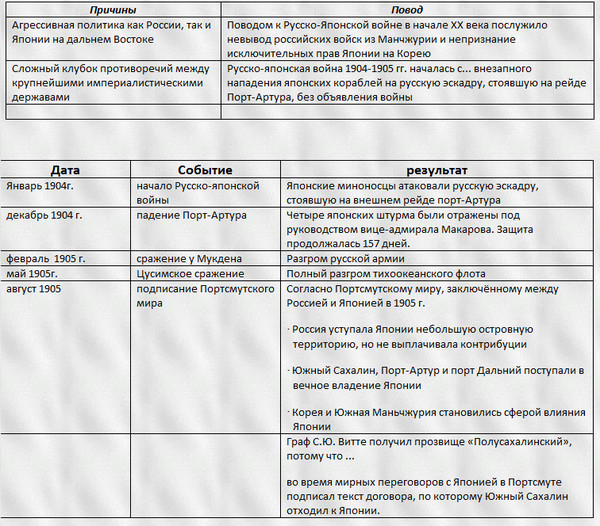

Это и планы России по строительству железной дороги на российском Дальнем Востоке, и победа Японии в войне с Китаем в 1895 г., и проект некоторых петербургских гвардейских офицеров по открытию лесозаготовительного предприятия на реке Ялу, и опасения Токио насчет влияния Петербурга в Корее. Большую роль сыграла и беспорядочная, непостоянная дипломатия.

Но, как и в случае с началом Первой мировой войны, ясное понимание того, как разразился русско-японский конфликт, может вывести нас за рамки исторической науки.

Ответ касается важного, но зачастую трудноуловимого понятия дипломатии, а именно чести2. Когда попытки посягнуть на международный авторитет государства могут считаться столь же опасными, как и военное вторжение на его территорию. Александр II однажды заявил о том, что в жизни государств, как и в жизни любого человека, случаются моменты, когда нужно забыть все, кроме защиты собственной чести3.

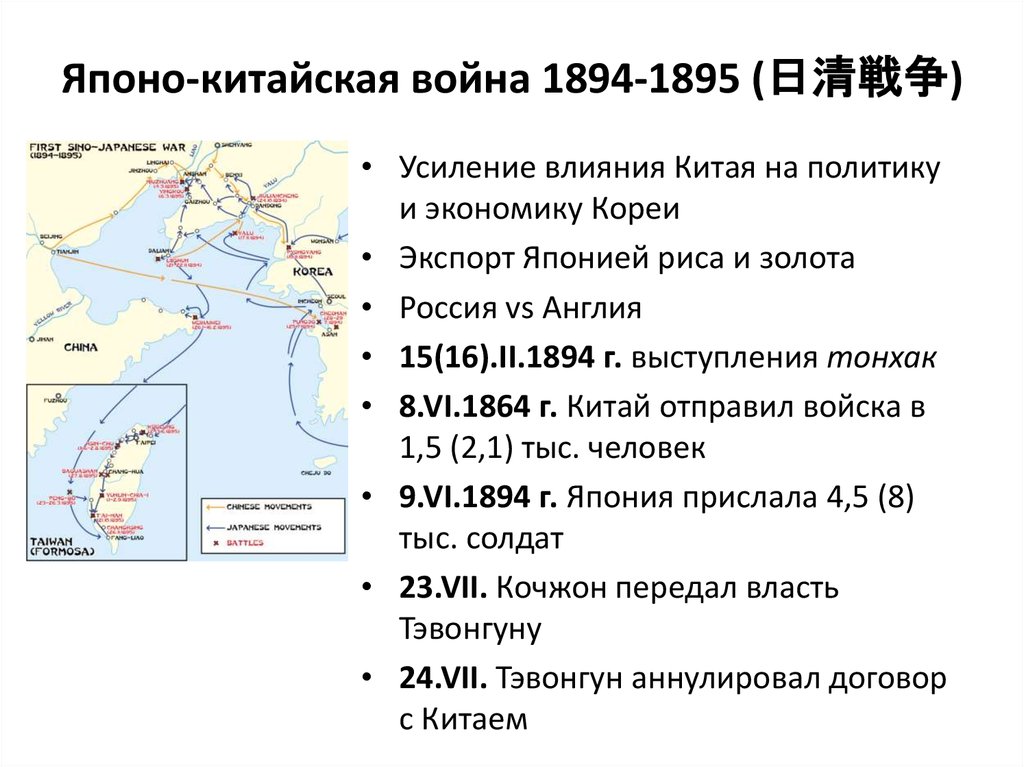

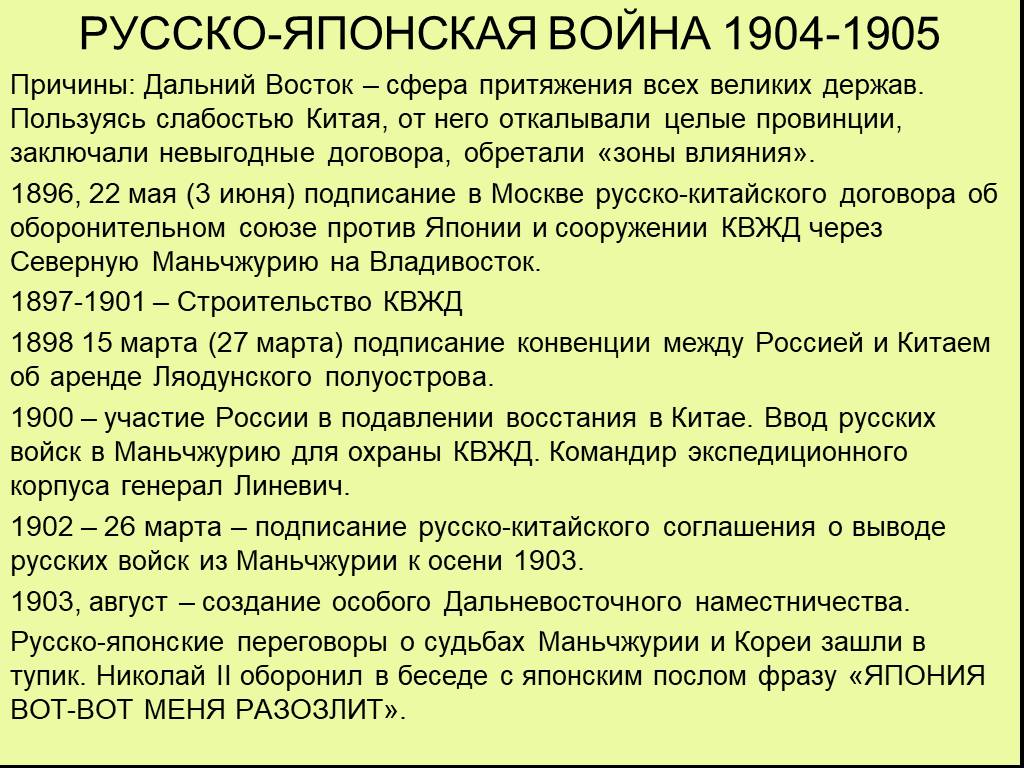

НЕРАЗБЕРИХА НА ПЕВЧЕСКОМ МОСТУРоссия и Япония шли к войне с 1895 г., со времени, когда японцы нанесли эффектное поражение китайцам в непродолжительном конфликте за Корею. Попытка России помешать Японии закрепиться на китайской территории вызвала крайнее возмущение в островной империи. А началось российское вмешательство после заключения 17 апреля 1895 г. Симоносекского мирного договора, обозначившего окончание китайско-японской войны. Среди требований японской стороны значилось и обладание находившимся неподалеку от Пекина Ляодунским полуостровом со стратегически важной морской базой Порт-Артур. Династия Цин согласилась уступить права на полуостров, но Петербург привлек Берлин и Париж к совместному требованию уступки Ляодуна России.

Среди требований японской стороны значилось и обладание находившимся неподалеку от Пекина Ляодунским полуостровом со стратегически важной морской базой Порт-Артур. Династия Цин согласилась уступить права на полуостров, но Петербург привлек Берлин и Париж к совместному требованию уступки Ляодуна России.

Российский демарш прозвучал после горячих споров в кругу сановников Николая II, вызванных прежде всего близостью Восточной Сибири к театру военных действий китайско-японского конфликта. Главной целью Романовых был незамерзающий выход к Тихому океану. Владея тихоокеанским портом Владивосток, окруженным замерзающими морями, Россия не обладала удобной, омываемой теплыми водами гаванью для конечной станции Транссиба, строившегося тогда. Видные русские флотоводцы считали, что настало подходящее время для захвата порта в Корее. Эту идею с энтузиазмом разделял Николай II. Не имея необходимой поддержки для совершения подобного шага, министр иностранных дел князь Андрей Лобанов-Ростовский предложил заключить соглашение с Токио о новом порте в регионе.

Но была и другая точка зрения. Самым влиятельным ее сторонником был министр финансов Сергей Витте, который считал хорошие отношения с Китаем существенными для развития российского Дальнего Востока. Он ничуть не сомневался в том, что со временем Романовы будут доминировать в Китае. Но империя должна идти к этому мирно и экономическими методами. Между собой должны конкурировать русские и китайские железные дороги, банки, торговые дома и никак не войска. Помимо прочего Витте часто напоминал Николаю: «…для общего положения дел внутри России существенно важно избегать всего, могущего вызвать внешние осложнения»4.

В результате после Симоносекского мира Россия играла скорее роль защитника Пекина. Министр финансов быстро извлекал дивиденды из расположения китайцев. Он заручился согласием Цзунли ямэня (китайского ведомства иностранных дел. — Прим. пер.) на прокладку Транссибирской магистрали через Маньчжурию, значительно сокращавшую восточный отрезок железной дороги. А 3 июня 1896 г. две империи заключили секретный договор о совместном противостоянии в случае возможной агрессии со стороны Японии5.

две империи заключили секретный договор о совместном противостоянии в случае возможной агрессии со стороны Японии5.

Однако спустя всего лишь год император Николай резко изменил курс. Подражая своему кузену Вильгельму, захватившему Циндао, он оккупировал южную часть Ляодунского полуострова, включавшую Порт-Артур. Три года спустя казаки неожиданно вступили в пределы наследственных провинций династии Цин в Маньчжурии. Хотя дипломаты Николая официально обещали вывести их, военные не двигались с места и даже замышляли поход на соседнюю Корею.

Подобное непостоянство отражало глубокие разногласия в дальневосточной политике Петербурга. Непоколебимым сторонником дружеских отношений с Китаем оставался Сергей Витте, которого поддерживал граф Владимир Ламсдорф, министр иностранных дел с 1900 по 1906 г. Против выступала коалиция «ястребов», включавшая в себя в разное время флотоводцев, предшественника Ламсдорфа графа Михаила Муравьева, гвардейского капитана в отставке и сомнительного предпринимателя Александра Безобразова и императорского наместника на Дальнем Востоке России адмирала Евгения Алексеева. Впрочем, разногласия не мешали противникам сходиться в одном: Россия должна играть активную роль в Северо-Восточной Азии.

Впрочем, разногласия не мешали противникам сходиться в одном: Россия должна играть активную роль в Северо-Восточной Азии.

Японские сановники также сходились в одном: главной целью геополитики их страны была Корея, государство-отшельник, долгое время являвшееся данником Цинской династии. Однако к концу XIX века прогрессирующая немощь Китая привела к ослаблению его владычества на полуострове и дала возможность действовать здесь более сильным державам. В число последних входила и Япония, которая во время реставрации Мэйдзи покончила со средневековой изоляцией и превратилась в современное государство с европеизированной армией и собственными колониальными устремлениями.

Простая логика географии указывала на Корею как на одну из главных целей гэнро, группы из девяти государственных деятелей, определявших политику империи. В самом узком месте Японию от Кореи отделяло всего лишь 60 километров.

Уже в 1875 г. японские войска столкнулись с корейцами на острове Канхвадо, а 20 лет спустя империя начала войну с Китаем, ослабив его влияние на страну-отшельника. Поскольку западные державы поделили Китай на сферы влияния, гэнро решили, что смогут воплотить свои колониальные амбиции, предоставив России доминирующую роль в Маньчжурии в обмен на свой контроль над Кореей. Следующие восемь лет лозунг «Man-Kan kokan» («Корея за Маньчжурию») стал одним из ведущих императивов японской внешней политики6.

Поскольку западные державы поделили Китай на сферы влияния, гэнро решили, что смогут воплотить свои колониальные амбиции, предоставив России доминирующую роль в Маньчжурии в обмен на свой контроль над Кореей. Следующие восемь лет лозунг «Man-Kan kokan» («Корея за Маньчжурию») стал одним из ведущих императивов японской внешней политики6.

13 апреля 1898 г., барон Розен, российский посланник, и министр иностранных дел Японии Токудзиро Ниси подписали в Токио совместный протокол, признававший экономическое доминирование японцев в Корее. Но одновременно обе стороны обязались защищать политический суверенитет страны. Сам Розен назвал договор «неполным и бессмысленным», японцы были также не лучшего мнения о нем7.

Последующие четыре года, когда Россия все более удалялась от корейских дел, Япония предпринимала повторные попытки добиться официального признания своего первенства на полуострове. Однако российским дипломатам не удавалось получить разрешение от правительства на такой поворот политики. Как объяснял Александр Извольский, тогдашний посланник в Токио, и царь, и его адмиралы «были чересчур заинтересованы в Корее»8. В то же время Ламсдорф опасался японской враждебности, предупреждая в письмах к Витте, генералу Куропаткину и морскому министру Тыртову: если Россия не сможет умиротворить нового серьезного соперника, то сохранится «явная опасность вооруженного столкновения с Японией»9.

Как объяснял Александр Извольский, тогдашний посланник в Токио, и царь, и его адмиралы «были чересчур заинтересованы в Корее»8. В то же время Ламсдорф опасался японской враждебности, предупреждая в письмах к Витте, генералу Куропаткину и морскому министру Тыртову: если Россия не сможет умиротворить нового серьезного соперника, то сохранится «явная опасность вооруженного столкновения с Японией»9.

Когда правительство Японии возглавил маркиз Хиробуми Ито, в Токио возобладали холодные головы. Со времени Симоносекского мира 1895 г. маркиз склонялся к осторожной политике по отношению к России. Один из самых выдающихся государственных деятелей эпохи Мэйдзи, Ито имел большой авторитет как среди сановников, так и у императора. Но несмотря на это, в мае 1901 г. его кабинет потерял доверие парламента, в должность вступил новый премьер-министр князь Таро Кацура. Молодые члены его кабинета были настроены куда более агрессивно по отношению к России10.

Правда, маркиз Ито, оказавшийся вне правительства, не сдавался. Во время частного визита в Петербург в ноябре 1901 г. он искал способы для проведения политики примирения. Опытный сановник получил в Петербурге теплый прием и был награжден Николаем II орденом св. Александра Невского, а при встречах с Витте и Ламсдорфом отстаивал корейско-маньчжурский проект. Но если министр финансов симпатизировал этой идее, то министр иностранных дел по-прежнему был против11.

Во время частного визита в Петербург в ноябре 1901 г. он искал способы для проведения политики примирения. Опытный сановник получил в Петербурге теплый прием и был награжден Николаем II орденом св. Александра Невского, а при встречах с Витте и Ламсдорфом отстаивал корейско-маньчжурский проект. Но если министр финансов симпатизировал этой идее, то министр иностранных дел по-прежнему был против11.

Главное же, в то время, когда Ито вел переговоры с царем и его чиновниками, японский посол в Лондоне граф Тадасу Хаяси тайно заключил оборонительный союз с Великобританией12. Российских дипломатов это известие застало врасплох. Два главных противника на Дальнем Востоке объединили свои силы, разом изменив политический пейзаж в Тихоокеанском регионе.

ПЕТЕРБУРГСКАЯ НЕРАЗБЕРИХА ПРОДОЛЖАЕТСЯМинистры Николая II поспешно заверили мир, что русские войска оставят Маньчжурию в ближайшее время. Однако и тут мнения в Петербурге резко разделились. Граф Ламсдорф и Витте считали, что Маньчжурию нужно вернуть как можно скорее. Они предсказывали, что нежелание успокоить атмосферу в регионе вызовет там новые волнения13. Эту точку зрения поддерживали и многие россияне — из простых соображений, что дома проблем не меньше14. К тому же «царство Витте» — строительство Китайско-Восточной железной дороги (КВЖД) — процветало, а военное присутствие в Маньчжурии представляло серьезную угрозу планам министра финансов.

Они предсказывали, что нежелание успокоить атмосферу в регионе вызовет там новые волнения13. Эту точку зрения поддерживали и многие россияне — из простых соображений, что дома проблем не меньше14. К тому же «царство Витте» — строительство Китайско-Восточной железной дороги (КВЖД) — процветало, а военное присутствие в Маньчжурии представляло серьезную угрозу планам министра финансов.

Однако у идеи сохранения Маньчжурии за Россией были не менее влиятельные защитники. Военные верили, что Маньчжурия войдет в состав Российской империи наподобие Хивы, Коканда и Бухары, присоединенных во второй половине XIX века15. Наиболее видным «ястребом» был адмирал Евгений Алексеев, находившийся в Порт-Артуре. Этот флотоводец имел авторитет не только на Тихоокеанском флоте, но и среди гарнизона Ляодунского полуострова. Его неуемный темперамент и амбиции вместе со слухами о том, что Алексеев был незаконнорожденным сыном Александра II, обеспечили ему вражду многих современников. И прежде всего Сергея Витте, который видел в нем опасного соперника на русском Дальнем Востоке.

И прежде всего Сергея Витте, который видел в нем опасного соперника на русском Дальнем Востоке.

Патологически нерешительный Николай II колебался. Путаная и нестабильная политика империи резко повысила враждебность других держав. Тем не менее после года сложных переговоров с Китаем 8 апреля 1902 г. Россия подписала в Пекине соглашение, по которому вывод войск из Маньчжурии должен был состояться в три этапа в течение 18 месяцев16. 8 октября 1902 г. началась первая фаза эвакуации войск в южной части провинции Фэнтянь, в том числе и в древней столице династии Цин Мукдене (современный Шэньян). Но второй этап, запланированный на апрель 1903 г., не состоялся, российские сановники не смогли договориться между собой. Петербург слово не сдержал.

«ТЩЕТНЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ»Летом 1903 г. Россия и Япония вновь вступили в дебаты, желая решить свои разногласия в Восточной Азии. Причем инициативу проявил несговорчивый японский премьер Таро Кацура. К этому моменту российская линия тоже значительно ужесточилась, поскольку влияние Витте, принципиального защитника мира в Восточной Азии, резко упало при дворе. Царь назвал жесткую линию, принятую весной 1903 г., «новым курсом»17. Его целью было «не допустить проникновения в Маньчжурию иностранного влияния в каком бы то ни было виде»18. Россия подчеркнет свою решительность, писал он Алексееву, приступая к военному и экономическому присутствию в Восточной Азии19.

Царь назвал жесткую линию, принятую весной 1903 г., «новым курсом»17. Его целью было «не допустить проникновения в Маньчжурию иностранного влияния в каком бы то ни было виде»18. Россия подчеркнет свою решительность, писал он Алексееву, приступая к военному и экономическому присутствию в Восточной Азии19.

Устав от бесконечных пререканий среди министров, Николай принял летом два важных решения. 12 августа он назначил адмирала Алексеева наместником на Дальнем Востоке, что фактически делало его личным представителем царя в Тихоокеанском регионе со всей полнотой власти здесь20. А две недели спустя Николай сместил главного противника Алексеева Сергея Витте с поста министра финансов21.

Возвышение Алексеева вызвало резкую реакцию в Токио. Барон Роман Розен, русский посланник, докладывал, что в Японии появление наместника Дальнего Востока восприняли как акт агрессии22. Особенно оскорбило японцев то обстоятельство, что назначение случилось через две недели после того, как их правительство предложило начать новый раунд переговоров23.

В течение всего 1903 г. министры иностранных дел европейских стран были сбиты с толку, встревожены и зачастую раздражены постоянными крутыми поворотами царской политики, подвергавшими Россию все большей международной изоляции. Но компромисс был еще возможен даже на такой поздней стадии. Однако царь и его наместник по-прежнему не воспринимали Японию всерьез.

Николай, конечно же, не считал бесконечные переговоры достойным поводом для того, чтобы прервать свои долгие осенние поездки за границу или на охоту. И считал, что «войны не будет, потому что я этого не хочу»24. В результате безрезультатных, до самой зимы, переговоров японский кабинет наконец пришел к выводу, что мирное разрешение конфликта невозможно. 6 февраля 1904 г. министр иностранных дел Комура вызвал к себе барона Розена, чтобы объявить о том, что правительство потеряло терпение во всех этих «тщетных переговорах». Поэтому оно решило закончить их и разорвать с Россией дипломатические отношения25.

По возвращении в свою резиденцию русский посланник узнал от морского атташе, что ранее в тот же день, в 6 часов утра по местному времени две японские эскадры снялись с якоря по неизвестным причинам[26]. Вскоре после полуночи 8 февраля 1904 г. торпеды японских миноносцев поразили три русских судна, стоявших на рейде Порт-Артура. Две империи вступили в войну…

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Русско-японская война часто рассматривается как классический империалистический конфликт. Это правда только отчасти. Хотя экспансионистские цели привели Петербург и Токио к разногласиям по вопросу о Северо-Восточной Азии, подобное соперничество нельзя назвать уникальным в век агрессивных колониальных войн. За десятилетия, прошедшие с 1880-х гг. и до начала Первой мировой войны, в Азии и Африке случались неоднократные столкновения между великими государствами Европы. Однако ни одно из них не переросло в открытую войну. Разногласия неизменно решались «дипломатией империализма»27, инструментом выхода из колониальных споров, набиравших силу в конце XIX века.

Неписаный код определял отношения между великими державами Европы. Хотя строго зафиксированных правил здесь не существовало, они были довольно четкими. Основанная на жестком расчете и чувстве честной игры, дипломатия империализма была эффективной. Решающим для ее успеха было понимание великими державами того, что все они имеют легитимные интересы за пределами Европы. И данная линия успешно избавляла страны от открытой борьбы на других континентах.

Но дипломатия империализма сама оказалась не без изъянов. Главным из них была неспособность государств признать новые развивающиеся неевропейские страны. Как в старомодном джентльменском клубе, членство здесь получали только европейские правительства. Так, крохотная бельгийская монархия считалась колониальной державой, в то время как амбиции Соединенных Штатов или Японии ставились под вопрос. Именно такая неспособность члена этого клуба — России — воспринять всерьез колониальные устремления аутсайдера — Японии — привела 8 февраля 1904 г. к возникновению войны в Восточной Азии.

к возникновению войны в Восточной Азии.

Токио видел, как Петербург попирает его честь. А государственные мужи, не уважающие должным образом интересы других стран, подвергли свою собственную серьезному риску. И спустя сто с лишним лет эта коллизия не потеряла актуальности в международных отношениях.

Перевод Евгении Галимзяновой

Примечания

1. Эта статья основана на главе Russia s Relations with Japan before and after the War: An Episode in the Diplomacy of Imperialism из книги: The Treaty of Portsmouth and its Legacies. Steven Ericson and Alan Hockley, eds. Hanover, NH, 2008. Р. 11-23, а также на моей монографии: Schimmelpenninck van der Oye D. Toward the Rising Sun: Russian Ideologies of Empire and the Path to War with Japan. DeKalb, 2001.

2. Honor Among Nations: Intangible Interests and Foreign Policy. Elliot Abrams, ed. Washington, DC, 1998; Tsygankov A.P. Russia and the West from Alexander to Putin: Honour in International Relations. Cambridge, 2012. P. 13-27.

P. 13-27.

3. Wohlforth W. Honor as Interest in Russian Decisions for War 1600-1995 // Honor Among Nations…

4. Витте Николаю II, меморандум, 11 августа 1900 // РГИА. Ф. 560. Оп. 28. Д. 218. Л. 71.

5. Сборник договоров России с другими государствами 1856-1917 гг. М., 1952. С. 292-294.

6. Nish I. The Origins of the Russo-Japanese War. London, 1985. P. 45.

7. Rosen R.R. Forty Years of Diplomacy. Vol. 1. London, 1922. P. 159.

8. А.П. Извольский Л.П. Урусову. Письмо от 9 марта 1901 г. // Бахметьевский архив. Ящик 1.

9. В.Н. Ламсдорф С.Ю. Витте, А.Н. Куропаткину и П.П. Тыртову. Письмо от 22 мая 1901 г. // ГАРФ. Ф. 568. Оп. 1. Д. 175. Л. 2-3.

10. Okamoto S. The Japanese Oligarchy and the Russo-Japanese War. N.Y., 1970. P. 24-31.

11. В.Н. Ламсдорф, донесения 20.11.1901 // ГАРФ. Ф. 568. Оп. 1. Д. 62. Л. 43-45; В.Н. Ламсдорф Николаю II, меморандум, 22.11.1901 // Красный архив (М.-Л.). 1934. Т. 63. С. 44-45; В.Н. Ламсдорф А.П. Извольскому, телеграмма, 22.11.1901 // Там же. С. 47-48.

С. 47-48.

12. Nish I. The Anglo-Japanese Alliance: The Diplomacy of Two Island Empires 1894-1907. L., 1966. P. 143-228.

13. В.Н. Ламсдорф А.Н. Куропаткину. Письмо от 31 марта 1900 г. // РГВИА. Ф. 165. Оп. 1. Д. 759. Л. 1-2. См. также: А.Н. Куропаткин В.В. Сахарову. Письмо от 1 июля 1901 г. // Там же. Д. 702. Л. 2.

14. Суворин А. Маленькие письма. Новое время. 1903. 22 февраля. С. 3; Китайская железная дорога // Новое время. 1902. 3 мая. С. 2; Кравченко Н. С Дальнего Востока. // Новое время. 1902. 22 октября. С. 2.

15. Хороший пример подобных мнений см.: И.П. Балашев Николаю II, меморандум, 25 марта 1902 г. // ГАРФ. Ф. 543. Оп. 1. Д. 180. Л. 1-26.

16. Глинский Б.Б. Пролог Русско-японской войны: материалы из архива графа С.Ю. Витте. Пг., 1916. С. 180-183.

17. Хотя Николай придумал этот термин, Б.А. Романов популяризовал его среди историков для описания растущего влияния Безобразова.

18. Romanov В.А. Russia in Manchuria. Ann Arbor, 1952. Р. 284.

19. Ibidem.

20. Николай II Е.И. Алексееву, телеграмма, 10 сентября 1903 г. // РГАВМФ. Ф. 417. Оп. 1. Д. 2865. Л. 31.

21. Николай II С.Ю. Витте, письмо, 16 августа 1903 г. // РГВИА. Ф. 1622. Оп. 1. Д. 34. Л. 1.

22. Rosen R.R. Op. cit. Vol. 1. Р. 219.

23. Gurko V.I. Facts and Features of the Past. Stanford, 1939. P. 281.

24. MacKenzie D. Imperial Dreams/Harsh Realities: Tsarist Russian Foreign Policy, 1815-1917. Fort Worth, 1994. P. 145.

25. Nish I. The Origins… P. 213.

26. Rosen R.R. Op. cit. Vol. 1. Р. 231.

27. Фраза взята из названия классического труда Уильяма Лэнджера о европейской дипломатии рубежа XX в.: Langer W.L. The Diplomacy of Imperialism. N.Y., 1956.

* Микадо — древнейший титул светского верховного повелителя Японии.

ТелеграмВКонтактеТемы дня:

Своя Великая Отечественная. Презентация «Родины» на Херсонщине оживила историю Новороссии

Приказ Верховного Главнокомандующего. Освобождение Запорожья

Приказ о мерах по укреплению дисциплины и порядка в Красной армии и запрещении самовольного отхода с боевых позиций

Скульптор Дмитрий Тугаринов: Александра Васильевича Суворова я ваял бесплатно

Белорусское измерение Великой Отечественной

Как Русско-японская война расшатала режим- Журнал «Холод»

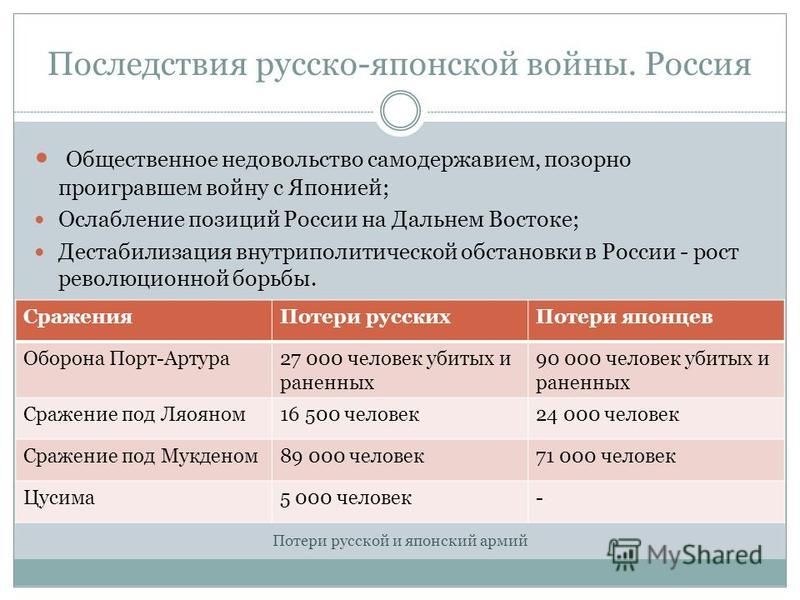

В самом начале ХХ века дела в Российской империи обстояли неважно. Самые разные классы и группы были недовольны архаичной самодержавной властью и ее институтами: рабочие организовывали стачки и протесты, депутаты земского самоуправления пытались создать некое подобие западных парламентов, нелегальные партии проводили теракты. Тем временем власти надеялись, что начавшаяся в 1904 году у восточных границ империи война с Японией сплотит общество перед лицом врага. «Холод» рассказывает, как менялось отношение к Русско-японской войне от ее начала к концу и как вместо сплочения она окончательно подорвала доверие общества к властям.

Самые разные классы и группы были недовольны архаичной самодержавной властью и ее институтами: рабочие организовывали стачки и протесты, депутаты земского самоуправления пытались создать некое подобие западных парламентов, нелегальные партии проводили теракты. Тем временем власти надеялись, что начавшаяся в 1904 году у восточных границ империи война с Японией сплотит общество перед лицом врага. «Холод» рассказывает, как менялось отношение к Русско-японской войне от ее начала к концу и как вместо сплочения она окончательно подорвала доверие общества к властям.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наш инстаграм и телеграм.

Выражение «маленькая победоносная война», ставшее мемом, изначально было связано с Русско-японской войной. Смысл его понятен: когда в стране есть серьезные проблемы, власть возлагает надежды на несложную и короткую войну, которая поможет отвлечь общество от внутренних проблем.

На самом деле фраза эта — полумифическая. Она приписывается министру внутренних дел Вячеславу Плеве на основании мемуаров Сергея Витте — бывшего министра финансов и главы делегации на мирных переговорах с Японией. Витте утверждает, что эти слова прозвучали в разговоре Плеве с Алексеем Куропаткиным. Куропаткин, бывший военный министр и будущий командующий войсками, хорошо представлял себе обстановку и не входил в число «ястребов». Он упрекал Плеве за поддержку этой, по его мнению, ненужной и потенциально тяжелой войны. На что министр внутренних дел якобы ответил: «Алексей Николаевич, вы внутреннее положение России не знаете. Чтобы удержать революцию, нам нужна маленькая победоносная война».

Она приписывается министру внутренних дел Вячеславу Плеве на основании мемуаров Сергея Витте — бывшего министра финансов и главы делегации на мирных переговорах с Японией. Витте утверждает, что эти слова прозвучали в разговоре Плеве с Алексеем Куропаткиным. Куропаткин, бывший военный министр и будущий командующий войсками, хорошо представлял себе обстановку и не входил в число «ястребов». Он упрекал Плеве за поддержку этой, по его мнению, ненужной и потенциально тяжелой войны. На что министр внутренних дел якобы ответил: «Алексей Николаевич, вы внутреннее положение России не знаете. Чтобы удержать революцию, нам нужна маленькая победоносная война».

Мемуары Витте — не самый надежный источник, его воспоминания наполнены подобными малопроверяемыми анекдотами. Но все же интересен контекст. Бывший военный министр говорит министру внутренних дел о том, что эта война не нужна, а затем об этом разговоре становится известно Витте, еще одному убежденному противнику конфликта с Японией на верхушке государственного аппарата. Даже если Витте не вполне правдив в своих воспоминаниях, это позволяет понять, как встречали новость о начале войны члены правительства Российской империи.

Даже если Витте не вполне правдив в своих воспоминаниях, это позволяет понять, как встречали новость о начале войны члены правительства Российской империи.

Русско-японская война стала идеальным примером того, как конфликт, первоначально не дававший поводов для беспокойства, приводит к серьезнейшим последствиям. Как это стало возможным, можно проследить по воспоминаниям, дневниковым записям и публицистике тех лет.

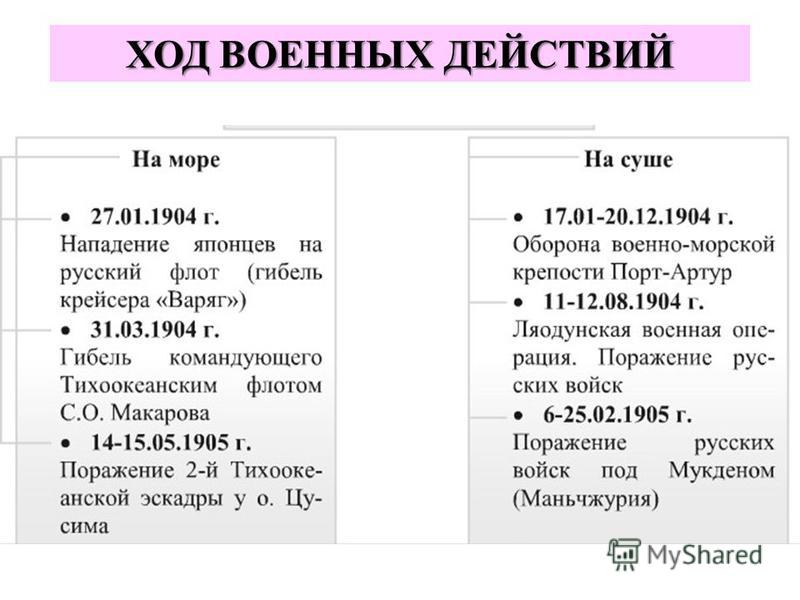

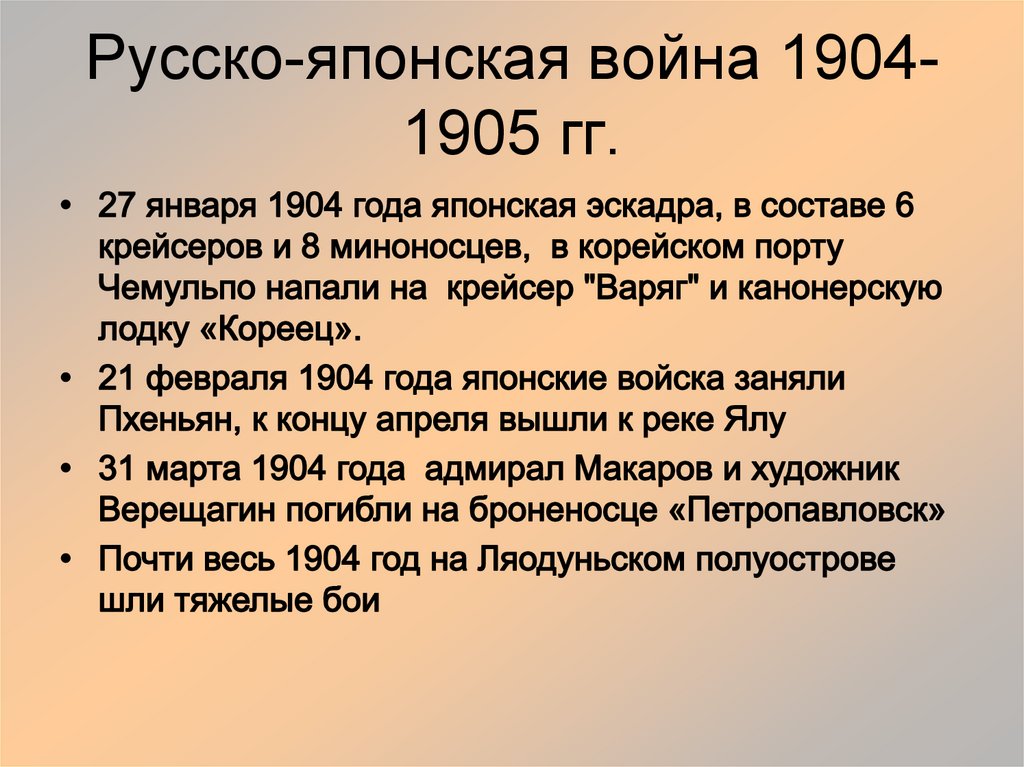

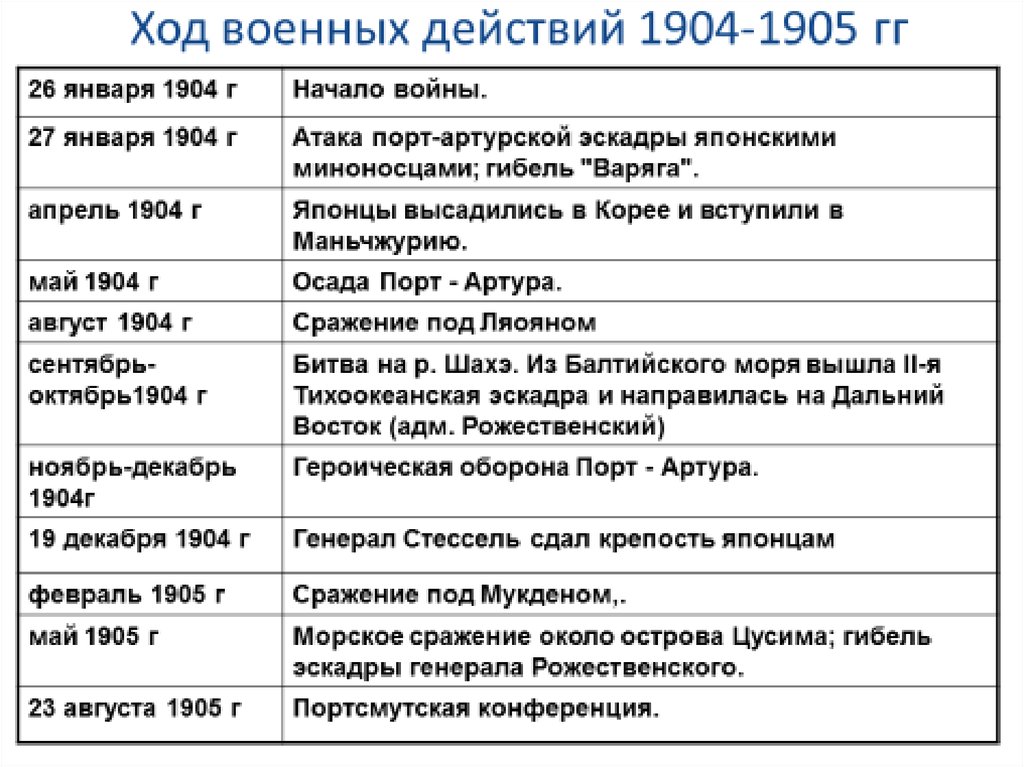

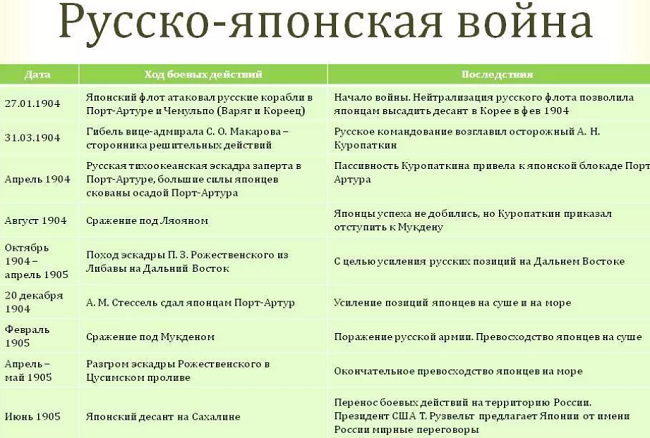

Русский орел расправил крыльяЯпонская война началась для российского общества и властей ожидаемо и внезапно одновременно. 27 января 1904 года (все даты в тексте — по старому стилю) японский флот без объявления войны атаковал русские корабли в Порт-Артуре. Атака эта, однако, вовсе не была громом среди ясного неба: до нее больше года тянулись тяжелые российско-японские переговоры о разделе сфер влияния на Дальнем Востоке. Россия на тот момент заняла северную провинцию Китая Маньчжурию и вела крайне рискованную игру в Корее: формально там признавали влияние Японии, а на деле Россия старалась закрепиться посредством частных концессий на рубку леса и горного дела. При этом у таких концессий была своя охрана из русских солдат.

При этом у таких концессий была своя охрана из русских солдат.

Большинство вопросов, вызывавших беспокойство Японии, ей предлагали решать с учрежденным в 1903 году Наместничеством Дальнего Востока (в руках наместника были сосредоточены все властные полномочия по управлению регионом: как военные, так и дипломатические и хозяйственные). Это было очевидным афронтом, так как ставило Японию в неравное положение по отношению к России. Идти на компромиссы с Японией российские власти в тот момент не собирались.

Еще до начала войны в России утверждали, что Японию подталкивают к конфликту Англия и Америка. О войне говорили, что она возможна, но лишь как заведомо безумный шаг японцев, который приведет их страну к катастрофе. 20 января 1904 года, за несколько дней до войны, популярная консервативная газета «Новое время» разместила заметку, в которой рассказывалось о беседе корреспондента с французской публикой в Париже. Один из участников беседы сказал, что, вероятно, войны России и Японии не будет.

Один из участников беседы сказал, что, вероятно, войны России и Японии не будет.

«— Если не будет, — заметил военный, — то через несколько лет Япония, как нация, перестанет существовать.

И, немного помолчав, он прибавил:

— А если будет, то еще скорее она перестанет существовать. <…> Так что же японцам делать в таком случае?

— Устроиться с Россией. Им ничего другого не останется.

— Это было бы разумнее всего, конечно. К сожалению, их толкают американцы и англичане…

— Будьте уверены, что их толкают только англичане, которые играют в этом преступную роль».

В этом же номере была напечатана злорадная заметка о корреспондентах английских газет, которые несколько недель назад прибыли на Дальний Восток освещать войну, но война эта так и не начинается: «В Порт-Артуре, Владивостоке и Нагасаки сидят теперь корреспонденты английских газет и ждут не дождутся русско-японской войны. Издержавшись в дороге, как Хлестаков, они, по словам телеграммы, очутились теперь в критическом положении».

Через несколько дней после выхода этого номера газеты Япония прервала переговоры с Россией и начала войну. В российских городах стали проходить «патриотические манифестации» в ее поддержку. Сомнения в том, что эти уличные акции были стихийными, выражали уже их современники. Пристрастный, но все же информированный Сергей Витте в мемуарах пишет, что «администрацией был устроен ряд уличных манифестаций, но они не встретили никакого сочувствия».

Читать еще

Викентий Вересаев — писатель и врач, призванный на Русско-японскую войну, — в своей публицистике также сомневался в искренности участников уличных акций: «В манифестировавших на улицах толпах тоже наблюдалось что-то подозрительное. Толпы были немногочисленны, наполовину состояли из уличных ребят; в руководителях манифестаций узнавали переодетых околоточных и городовых. Настроение толпы было задирающее и грозно приглядывающееся; от прохожих требовали, чтоб они снимали шапки; кто этого не делал, того избивали».

Однако столь подозрительны были не все. Живший в Петербурге писатель, коллекционер и библиофил Сергей Минцлов в своем дневнике в первые дни войны описывает низовые «патриотические порывы» в известном нам по современным блогам жанре «разговора с извозчиком»:

Живший в Петербурге писатель, коллекционер и библиофил Сергей Минцлов в своем дневнике в первые дни войны описывает низовые «патриотические порывы» в известном нам по современным блогам жанре «разговора с извозчиком»:

«Вот, — говорит, — барин, хозяин у меня четыре запряжки имеет, деньги, все у него есть, а в добровольцы ушел. Не могу утерпеть, говорит. Жена, теща плачут, куды, говорят, идешь, зачем ты? Не могу, говорит, утерпеть и кончено!».

Позже в записи от 18 февраля 1904 года Минцлов отрицал слухи о том, что манифестации первых дней войны были организованы полицией: «Я лично и десятки знакомых моих перевидали разные манифестации: их устраивало все живое, находившееся в те моменты и в тех пунктах. Это было что-то стихийное, пробиравшее до самой глуби костей…».

Газета «Новое время» 28 января писала об атмосфере тех дней высокопарным слогом: «Посмотрите, как ожил и встрепенулся Петербург. В театрах звучит наш народный гимн, улыбаются смело уверенной улыбкой офицеры на улице, молодцовато идут солдаты, сверкая штыками.

Где же “туга и горе” на Руси? Не рыщет беда серым волком, не каркают черные вороны, — поднялись стаею наши соколы, а русский орел расправил крылья».

И мы уже осрамилисьЧасть общества, впрочем, с первых дней войны смотрела на нее негативно. «Рядом с проснувшимся патриотизмом приходится наталкиваться и на другие речи: на желание, чтобы японцы поколотили нас — для нашей же пользы. Говорят, что если мы побьем, то близкое уже “освобождение” России отодвинется опять вдаль, зазнаемся, все пойдет еще хуже, чем шло», — записывает Минцлов в своем дневнике 31 января 1904 года. Вересаев отмечал, что «кругом, в интеллигенции, было враждебное раздражение отнюдь не против японцев. Вопрос об исходе войны не волновал, вражды к японцам не было и следа, наши неуспехи не угнетали; напротив, рядом с болью за безумно-ненужные жертвы было почти злорадство. Многие прямо заявляли, что для России полезнее всего было бы поражение». По его словам, это не было признаком космополитичности русской интеллигенции или неприятия войны. Главной здесь была «невиданно-глубокая, всеобщая вражда, которая была к начавшим войну правителям страны».

Главной здесь была «невиданно-глубокая, всеобщая вражда, которая была к начавшим войну правителям страны».

Такие общественные настроения придают правдоподобия цитате Плеве о необходимости «маленькой победоносной войны». Общество находилось в состоянии брожения, и самые разные слои имели претензии к правящей верхушке. Либеральные депутаты земского самоуправления пытались объединиться (подобная совместная работа представителей земств из разных губерний была запрещена) и выдвинуть общие требования к власти, чтобы добиться учреждения в России хоть какой-то формы парламента, а также введения гражданских свобод. Существование абсолютной монархии в европейской стране в XX веке казалось многим анахронизмом. В рабочей среде действовали представители революционных партий, побуждая рабочих объединяться и бороться за свои права. Глава Особого отдела Департамента полиции тех лет Сергей Зубатов пытался снизить влияние революционеров (а также хоть как-то улучшить положение рабочих), создавая контролируемые спецслужбами рабочие союзы. Крестьяне в разных частях империи проявляли недовольство тем, что, как им казалось, заметная часть земли сохраняется в собственности помещиков.

Крестьяне в разных частях империи проявляли недовольство тем, что, как им казалось, заметная часть земли сохраняется в собственности помещиков.

Некоторые из революционных партий, прежде всего эсеры, делали ставку на политический террор. Боевая организация эсеров, созданная в 1902 году, провела несколько эффективных терактов, убив в 1902 году министра внутренних дел Дмитрия Сипягина (его сменил на посту Вячеслав Плеве), а в 1903 году — губернатора Уфимской губернии Николая Богдановича (он в марте 1903 года отдал приказ о расстреле выступления рабочих в Златоусте, что привело к гибели от 45 до 69 человек, по разным данным).

Настроения в обществе понимали и некоторые сановники наверху. Когда летом 1904 года Вячеслав Плеве, возможный автор злосчастной фразы о «маленькой победоносной войне», был убит террористами-эсерами, новый министр внутренних дел Петр Святополк-Мирский во время официального представления царю заявил о том, что прежние отношения между властью и обществом невозможны: «Положение вещей так обострилось, что можно считать правительство во вражде с Россией, необходимо примириться, а то скоро будет такое положение, что Россия разделится на поднадзорных и надзирающих. И тогда что?».

И тогда что?».

Широкие массы, на первый взгляд, реагировали на начало войны возбуждением и надеждой на победу. Однако и здесь были свои сложности. Хотя люди могли возмущаться тем, что японцы первыми напали на русские корабли, и говорить о необходимости дать им отпор, смысл ведения войны с неизвестным азиатским врагом где-то на окраине континента, даже не на территории России, был населению не очень ясен. Газета «Восточное обозрение», описывающая настроение жителей Сибири в начале войны, утверждала, что сибиряки нередко поднимали вопрос: «Зачем нам воевать?».

Был риск, что в связи с войной начнут появляться и другие вопросы — ведь началась она с побед Японии. Если верить «Новому времени», уличные газетчики, распространявшие срочные выпуски прессы о нападении Японии, бегали по улицам Петербурга с возгласами «Победа косоглазых!». Однако, как показал дальнейший ход войны, сенсацией это было недолго, так как новости об успехах японской стороны приходили снова и снова.

«Итак — война началась, и мы уже осрамились», — записывает Минцлов в своем дневнике 27 января (9 февраля) 1904 года. «Нашею же миною взорван наш минный транспорт “Енисей”. Что и говорить, на славу начали войну!» — сообщает запись 31 января. 4 февраля Минцлов отмечает: «Что-то скверно пока идут дела у нас на Востоке!».

«Нашею же миною взорван наш минный транспорт “Енисей”. Что и говорить, на славу начали войну!» — сообщает запись 31 января. 4 февраля Минцлов отмечает: «Что-то скверно пока идут дела у нас на Востоке!».

При этом он также описывает, как с возгласами «ура» и срыванием шапок в городе встречали проходящие колонны солдат.

Читать еще

Стихийные порывы поддержки воюющей армии и организованные манифестации, интеллигентские разговоры о том, что «хорошо бы нас побили», и переживание от неутешительных известий с фронта — все это сосуществовало в общественном сознании.

В это время в Токио продолжала работать Русская духовная миссия, возглавляемая епископом Николаем (Японским). Его дневник содержит размышления человека, привязанного к России, но имеющего духовные обязанности перед своей японской паствой и уже несколько десятилетий живущего в Японии. С началом войны он перестал проводить публичные богослужения, но поручил своей пастве, как и положено, молиться за своего правителя и за дарование победы своему отечеству. К первым сообщениям о японских успехах и реакции на них в Токио он относился с некоторой иронией: «Медовый месяц японского народа и войны: все счастливы, улыбаются торжествуют, — пишет он 7 февраля. — <…> Накай мой (имеется в виду Павел Накаи Цугумаро, многолетний сотрудник Русской духовной миссии и помощник Николая Японского в переводе богослужебной литературы. — Прим. “Холода”) напоминает распустившуюся наседку, счастливую цыплятами».

К первым сообщениям о японских успехах и реакции на них в Токио он относился с некоторой иронией: «Медовый месяц японского народа и войны: все счастливы, улыбаются торжествуют, — пишет он 7 февраля. — <…> Накай мой (имеется в виду Павел Накаи Цугумаро, многолетний сотрудник Русской духовной миссии и помощник Николая Японского в переводе богослужебной литературы. — Прим. “Холода”) напоминает распустившуюся наседку, счастливую цыплятами».

Возможно, епископ ожидал, что скоро русская армия возьмет верх. Однако уже 16 февраля он в своем дневнике размышлял о том, как ему — русскому священнику в воюющей с Россией Японии — не потерять равновесие духа, постоянно читая известия о японских победах. «А ты, мое бедное Отечество, знать, заслуживаешь того, что тебя бьют и поносят, — пишет он. — Зачем же тебя так дурно управляют? Зачем у тебя такие плохие начальники по всем частям? Зачем у тебя мало честности и благочестия?».

Запутанность и разноречивость известийВ феврале 1904 года командующим 1-й Маньчжурской армией был назначен генерал Алексей Куропаткин (тот самый, которого в своих мемуарах цитировал Витте). Он пользовался в обществе определенной популярностью, и его назначение на фоне военных неудач вызывало аналогии с призывом Кутузова на смену Барклаю-де-Толли во время Отечественной войны 1812 года, а также обозначало подобие диалога между властью и обществом, ответа на общественные чаяния. Куропаткину устроили торжественные проводы в столице и пышно встречали его на всем пути следования в Маньчжурию. Как замечал в воспоминаниях Витте, «таких проводов нигде и никогда не устраивали полководцам, “идущим на рать”».

Он пользовался в обществе определенной популярностью, и его назначение на фоне военных неудач вызывало аналогии с призывом Кутузова на смену Барклаю-де-Толли во время Отечественной войны 1812 года, а также обозначало подобие диалога между властью и обществом, ответа на общественные чаяния. Куропаткину устроили торжественные проводы в столице и пышно встречали его на всем пути следования в Маньчжурию. Как замечал в воспоминаниях Витте, «таких проводов нигде и никогда не устраивали полководцам, “идущим на рать”».

О японцах, которых в публицистике и в светских разговорах считалось приличным называть макаками (по свидетельству Витте, так называл японцев и сам Николай II), тем не менее стали писать, отдавая им должное, — все же поражения нужно было как-то объяснить. Это, впрочем, все еще не означало, что общество сомневается в будущей победе. «Новое время», посвятившее материал в номере от 5 февраля описанию японской армии и солдат, заканчивало его таким пассажем: «Из этого краткого обзора тем не менее явственно, что японцы являются довольно серьезным противником, почему мы и можем сделать ему большую честь: расколоть его со вниманием».

Однако побед все не было, армия отступала. Солдаты продолжали отправляться на неудачливую войну с малоизвестным азиатским врагом куда-то на край света.

Если верить описаниям Вересаева, который в качестве мобилизованного врача ездил в Маньчжурию вместе с воинским эшелоном, солдаты не испытывали энтузиазма и их попытки привести себя в «положенное» состояние духа выглядели крайне неубедительно:

«При отходе поезда от станции солдаты нестройно и пьяно, с вялым надсадом, кричали “ура”, а привыкшая к проходящим эшелонам публика молча и равнодушно смотрела на них.

Тот же вялый надсад чувствовался и в солдатском веселье. Хотелось веселиться вовсю, веселиться все время, но это не удавалось. Было пьяно, и все-таки скучно. Ефрейтор Сучков, бывший сапожник, упорно и деловито плясал на каждой остановке. Как будто службу какую-то исполнял».

Читать еще

В российских газетах тем временем печатали заметки и репортажи о бравых солдатах, бодро выполняющих свой долг и прекрасно ладящих со своими командирами. Популярная газета «Московский листок» в октябре 1904 года опубликовала беседу корреспондента с возвращающимися с войны ранеными солдатами. Некоторые ее части выглядят как цитаты из «Похождений бравого солдата Швейка» Ярослава Гашека. Вот, например, как неназванные собеседники описывали свои впечатления от бригадного генерала Артамонова: «Отец родной, — рассказывали солдатики. — Всегда с нами шутит, балагурит, деньги раздает, а то игры разные придумывает. Мяч сделал и сам с нами в мяч играет. А добрый такой, что и сказать нельзя. Что получает, все на нас тратит, то так деньги дарит, то подарки солдатам раздает, а сам как простой солдат живет».

Популярная газета «Московский листок» в октябре 1904 года опубликовала беседу корреспондента с возвращающимися с войны ранеными солдатами. Некоторые ее части выглядят как цитаты из «Похождений бравого солдата Швейка» Ярослава Гашека. Вот, например, как неназванные собеседники описывали свои впечатления от бригадного генерала Артамонова: «Отец родной, — рассказывали солдатики. — Всегда с нами шутит, балагурит, деньги раздает, а то игры разные придумывает. Мяч сделал и сам с нами в мяч играет. А добрый такой, что и сказать нельзя. Что получает, все на нас тратит, то так деньги дарит, то подарки солдатам раздает, а сам как простой солдат живет».

В этом же номере писали о сражении, идущем на реке Шахэ и начавшемся с атаки русских войск: «Бодро пошла наша армия в наступление против коварного врага, долго истощавшего терпение всех русских людей своими призрачными победами. Охваченная желанием отомстить дерзкому врагу, ведомая к победе гениальным полководцем, сумевшим стратегическим отступлением истощить и обессилить японцев».

Впрочем, как и в предыдущих сражениях, добиться успеха на Шахэ не удалось. Прессе приходилось писать о все новых неудачах. Это не всегда делали прямо, однако умолчания и намеренные неясности не оставляли сомнений, что на войне все идет не так, как ожидали.

Реакцией на это была информационная усталость и упадок духа. Газета «Восточное обозрение», описывая настроения населения в сибирских деревнях в апреле 1904 года, сообщала: «Война в сознании жителя деревни получает характер фатальной беды, а выжидательное положение армии, запутанность и разноречивость известий о ней притупили остроту интереса к тому, что новенького пишут в газетах».

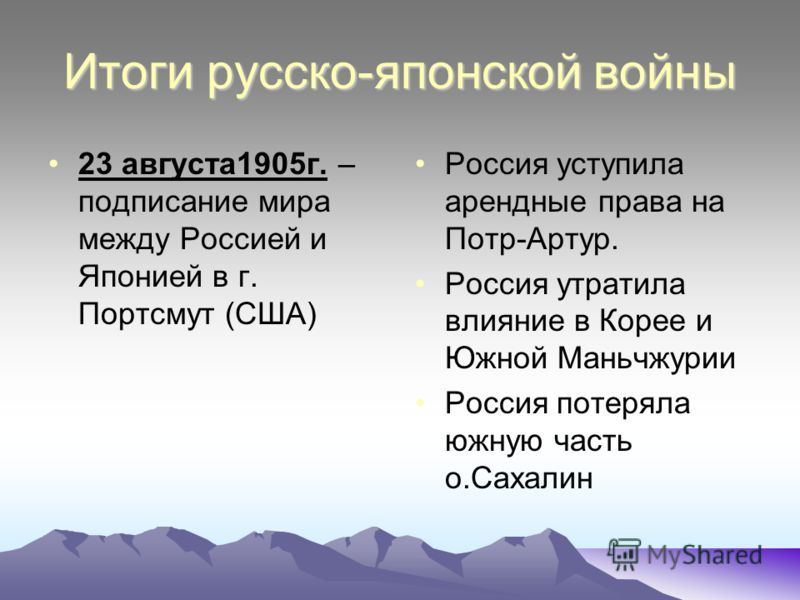

Говорят, Порт-Артур взятЗапутанность и разноречивость, впрочем, не мешали людям следить за узловыми сюжетами войны. Одним из них была осада Порт-Артура, начавшаяся в августе 1904 года. Расположенный в Южной Маньчжурии, Порт-Артур после его занятия Россией в 1898 году (официально он был взят в аренду у Китая на 25 лет) стал главной морской базой России на Тихом океане, а потому его захват для Японии, как и его защита для России, были одной из важнейших целей войны. Новости о Порт-Артуре печатались регулярно. Оборона крепости приковывала внимание публики, тем более что в 1904 году исполнилось 50 лет начала Севастопольской обороны — центрального события Крымской войны, закончившегося поражением русских войск после героического сопротивления. Параллели внушали тревогу. Когда 20 декабря (2 января) Порт-Артур капитулировал перед японцами, это подтвердило все дурные предчувствия.

Новости о Порт-Артуре печатались регулярно. Оборона крепости приковывала внимание публики, тем более что в 1904 году исполнилось 50 лет начала Севастопольской обороны — центрального события Крымской войны, закончившегося поражением русских войск после героического сопротивления. Параллели внушали тревогу. Когда 20 декабря (2 января) Порт-Артур капитулировал перед японцами, это подтвердило все дурные предчувствия.

«Сегодня на улице я встретил знакомого. “Читали? Говорят, Порт-Артур взят”, — так описывает столкновение с этой новостью живший в Полтаве писатель Владимир Короленко. — Я быстро пошел на угол улицы, где обыкновенно стоят разносчики газет. Подходя, я подумал, что известие, должно быть, неверно: мальчишки стояли с телеграммами спокойно, ничего не выкрикивали. Только когда я протянул руку за телеграммами, один сказал тихонько:

— Порт-Артур взят…

Очевидно, мальчишкам даны “инструкции”…».

Время, когда продавцы газет могли кричать о «победе косоглазых», прошло. «Героическая страница глупой войны закончена», — добавлял Короленко.

«Героическая страница глупой войны закончена», — добавлял Короленко.

«Порт-Артур сдался… На улицах простой народ обращается с вопросом — правда ли это, и приходится отвечать — да. Все подавлены», — записывает Минцлов 21 декабря 1904 года.

Читать еще

«Московский листок» 22 декабря 1904 года в статье о падении Порт-Артура вспоминал об обороне Севастополя. Проводя разные сравнения и воздавая дань героизму защитников обеих крепостей, автор газеты должен был подчеркнуть силу и достоинства противника, сумевшего победить героев: «Противник (осаждавший Севастополь в 1854–1855 гг. — Прим. “Холода”) был храбр, был стоек, был упорен, был искусен, а у порт-артурцев противник фанатически храбр, фанатически стоек, фанатически упорен, как истинный сын Востока исполнен презрением к смерти, хитер и коварен».

Порт Артур: вход в гавань и вид на Большой рейд. Фото: журнал «Нива» (1904 год) / Wikimedia.orgПадение Порт-Артура неожиданно стало ударом для Льва Толстого, участника обороны Севастополя, который к 1904 году уже давно превратился в проповедника собственного духовного учения, в рамках которого он осуждал любые формы насилия и считал государственный патриотизм ложным чувством, навязанным людям насильниками-правителями. Врач семьи Толстых Душан Маковицкий пересказывает в своем дневнике беседу в Ясной Поляне 15 января 1905 года, когда гостивший там писатель и сподвижник Толстого Иван Наживин сказал, что ему было приятно, когда пал Порт-Артур.

Врач семьи Толстых Душан Маковицкий пересказывает в своем дневнике беседу в Ясной Поляне 15 января 1905 года, когда гостивший там писатель и сподвижник Толстого Иван Наживин сказал, что ему было приятно, когда пал Порт-Артур.

«А мне — нет, — ответил Лев Толстой. — Во мне еще живет атавизм — патриотизм, с которым я, разумеется, борюсь».

Сдачу Порт-Артура, в котором оставались вооружения и запасы продовольствия, Толстой оценивал не в категориях своего мирного учения, а как бывший офицер-севастополец, считая, что, коли уж война началась, у нее должны быть свои законы. «Охота — глупая и дурная вещь. Из-за лисицы сломать ногу лошади — дурно, но если уже идешь на охоту, то нельзя лисицу прозевать», — так Толстой объяснял свою позицию сыну Илье 12 февраля 1905 года.

Душан Маковицкий замечает, что в кругу людей, собиравшихся у Толстых, радовались успехам Японии. «Разговор о том, что интеллигенты российские сочувствуют японским победам, — пишет Маковицкий 26 марта 1905 года. — Татьяна Львовна рассказывала, как сестры, С. А. и М. А. Стахович, “аж плакали”, что брат их радуется, когда выигрывают японцы и проигрывают русские. Спорили с ним. (Вспомнили, что Татьяна Львовна сама радовалась, когда Порт-Артур был сдан, во-первых, потому, что думала, что будет конец войне; во-вторых, что правительство побеждено)».

А. и М. А. Стахович, “аж плакали”, что брат их радуется, когда выигрывают японцы и проигрывают русские. Спорили с ним. (Вспомнили, что Татьяна Львовна сама радовалась, когда Порт-Артур был сдан, во-первых, потому, что думала, что будет конец войне; во-вторых, что правительство побеждено)».

Однако, по свидетельству Маковицкого, Толстой не разделял такую точку зрения: «Русские мне ближе: там дети мои, крестьяне; 100 миллионов мужиков заодно с русским войском, не желают поражения. Это непосредственное чувство. А что либералы говорят и ты (к Татьяне Львовне) — это извращение».

Россия сошла с ума«Всеобщая вражда к правителям», по выражению Вересаева, постепенно захватывала все большую часть общества. Консервативное «Новое время» стало публиковать предельно критические (в допустимых цензурой рамках) «Письма к ближним» — так называлась регулярная колонка Михаила Меньшикова. Консервативный и националистический журналист (впоследствии, в 1918 году, расстрелянный большевиками) писал гневные тексты о войне, на которой происходит поражение за поражением. «Если гангрена коснулась тех или иных государственных тканей, надо бороться с нею хотя бы с хирургической энергией. Чего жалеть дряхлое и гнилое. В стихии народной есть у нас еще свежие рыцарски-крепкие силы, есть ум и трезвость и способность к действенному труду. Дайте им ход!» — говорилось в «Письме» от 15 мая 1905 года.

«Если гангрена коснулась тех или иных государственных тканей, надо бороться с нею хотя бы с хирургической энергией. Чего жалеть дряхлое и гнилое. В стихии народной есть у нас еще свежие рыцарски-крепкие силы, есть ум и трезвость и способность к действенному труду. Дайте им ход!» — говорилось в «Письме» от 15 мая 1905 года.

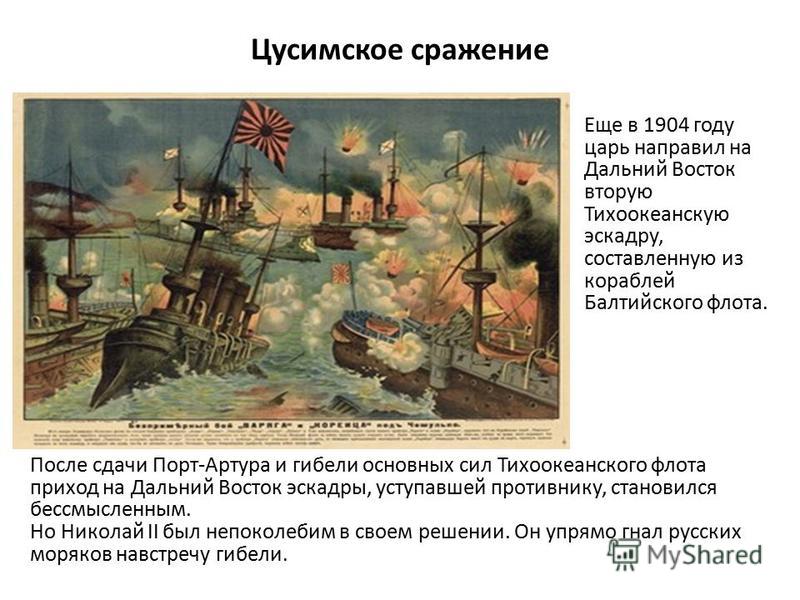

Эта колонка Меньшикова была напечатана, когда в Цусимском проливе уже заканчивалось сражение между 2-й Тихоокеанской эскадрой вице-адмирала Рожественского и флотом адмирала Того. Однако сообщения о катастрофических результатах Цусимского боя дойдут до России только через несколько дней. Они вызовут шок.

Этот шок был столь сильным, вероятно, из-за информационного фона. Эскадра Рожественского вышла в поход из Балтийского моря еще в октябре 1904 года с заданием помочь Порт-Артуру и дать в Тихом Океане бой японскому флоту. Движение эскадры через полмира подробно освещалось в газетах. В иллюстрированных приложениях печатались гравюры, показывавшие, как русские броненосцы и крейсера неуклонно движутся в сторону Японии.

Когда Порт-Артур пал, это движение не прекратилось. Накануне сражения военные эксперты прикидывали возможный исход столкновения русского и японского флота, обсуждали сильные и слабые стороны той и другой стороны.

Гибель эскадренного броненосца «Князь Суворов». Иллюстрация: bsu.by18 мая 1905 года в газетах была опубликована телеграмма: «16 мая во Владивосток прибыл крейсер 2 ранга “Алмаз”. Командир крейсера донес: 14 мая эскадра адмирала Рожественского в Тсусимском проливе вступила в бой с японским флотом. В дневном бою погибли броненосцы: “Князь Суворов”, “Бородино”, “Ослябя”, крейсер “Урал”. Броненосец “Император Александр III” имел сильные повреждения. В начале боя ранен генерал-адъютант Рожественский (еще одно звание Рожественского помимо вице-адмирала. — Прим. “Холода”), который взят на другое судно».

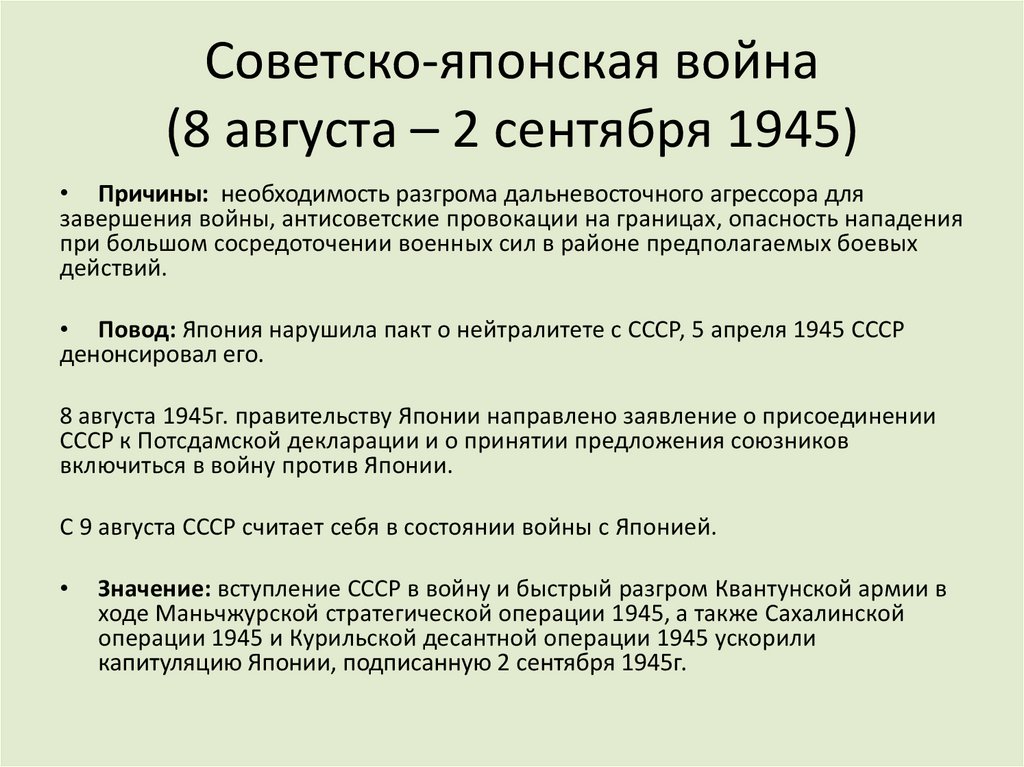

Вскоре стал известен и масштаб разгрома. Из 38 кораблей Рожественского 21 погиб в бою или был затоплен и взорван экипажами. Семь кораблей попали в плен (часть из них сдалась на милость победителя), еще шесть укрылись в нейтральных портах. Эскадра перестала существовать, не нанеся почти никаких потерь японскому флоту. Война на Тихом океане оказалась бесповоротно выиграна Японией.

Эскадра перестала существовать, не нанеся почти никаких потерь японскому флоту. Война на Тихом океане оказалась бесповоротно выиграна Японией.

Николай Японский, глядя на всеобщее ликование и многодневные торжества в Японии и размышляя об итогах Цусимы, перестал жалеть слова для правителей своей родины: «Не морская держава Россия, — писал он 20 мая 1905 года. — Бог дал ей землю, составляющую шестую часть света и тянущуюся непрерывно по материку. <…> А русскому правительству все кажется мало, и ширит оно свои владения все больше и больше; да еще какими способами! Маньчжуриею завладеть, отняв ее у Китая, разве доброе дело? “Незамерзающий порт нужен”. На что? На похвальбу морякам? Ну, вот и пусть теперь хвалятся своим неслыханным позором поражения. Очевидно, Бог не с нами был, потому что мы нарушили правду».

Читать еще

После этого поражения находить слова для поддержки властей, ведущих войну, оказалось чрезвычайно сложно. Издатель «Нового времени» Алексей Суворин в своей колонке (они выходили под рубрикой «Маленькие письма») писал: «Несчастие случилось и страшное несчастие. Надо быть готовым ко всему, к самому черному несчастию. Я ставлю слово «несчастие» не потому только, что поражение есть несчастие. Но потому что мы воюем в такой несчастной атмосфере, какой у нас никогда не было. <…> Всякие проявления гордой силы, мужества, веры, самоотвержения попали в руки людей бездарных, слабых или несчастных».

Надо быть готовым ко всему, к самому черному несчастию. Я ставлю слово «несчастие» не потому только, что поражение есть несчастие. Но потому что мы воюем в такой несчастной атмосфере, какой у нас никогда не было. <…> Всякие проявления гордой силы, мужества, веры, самоотвержения попали в руки людей бездарных, слабых или несчастных».

Солидаризироваться с властью, допустившей столь колоссальное поражение, уже не хотели даже те, кто, как Суворин, до этого ограничивались умеренной критикой власти. Суворин теперь стал призывать к проведению Земского собора — консервативные круги России, скептически относясь к западному парламентаризму, тем не менее тоже считали, что общество должно оказывать влияние на имперскую бюрократию и предлагали проведение всесословного совещания, аналогичного тем, что время от времени проводились в допетровской России. «Теперь Россия должна говорить вместе со своим государем. Она должна решить великий спор о том, напрасно жила она или нет, покрыта ли она гнилью и разложением или в ней течет здоровая русская кровь?» — писал Суворин.

Алексей Куропаткин в изданных после окончания войны записках, где он пытался объяснить причины неудачного исхода войны, упоминает о том, что «недовольство, охватившее все слои населения России перед войною, тоже способствовало только тому, что война стала ненавистной».

Сергей Витте в воспоминаниях писал, что война возбудила все слои русского общества в самых разных направлениях, но «во всех случаях неблагоприятных для существующего режима». Грубоватый Витте объяснял такое развитие событий довольно просто: «Действительно, чем в сущности держалась Российская Империя? Не только преимущественно, но исключительно своей армией <…>. Не перед нашею же культурой, не перед нашей бюрократической церковью, не перед нашим богатством и благосостоянием преклонялся свет. Он преклонялся перед нашей силой». Когда же сила России не подтвердилась на полях сражений, то, по словам Витте, «психика всех обывателей России начала перевертываться, все начали сбиваться с панталыку и в конце концов, можно сказать, — Россия сошла с ума».

Слушайте выпуск подкаста «Холода» «Кавачай»

В эпизоде «Маленькая победоносная война?» украинская журналистка Анна Филимонова и независимый российский журналист Алексей Пономарев беседуют с автором и ведущим подкаста «Закат империи» Андреем Аксеновым.

Правда ли, что война России против Украины похожа на Русско-японскую войну? Почему «маленькая победоносная война» была проиграна и как она повлияла на революцию 1905 года? Можно ли вообще сравнивать Российскую Федерацию с Российской империей начала XX века?

Источники: «Новое время»(газета), 1904–1905 гг.; «Московский листок» (газета), 1904 г.; Вересаев В.В. Записки врача. На Японской войне. М., 1986; Витте С.Ю. Воспоминания. Царствование Николая II. Том I. Л., 1924; Воробьева Э.А. Формы проявлений общественного мнения жителей Сибири и Дальнего Востока в годы Русско-японской войны (1904–1905 гг.) // Актуальные вопросы истории Российской провинции XVI-XXI вв.: Центральное Черноземье, Сибирь, Северо-Восток. [Вып. 5]. Новосибирск, 2010; Дневники святого Николая Японского. Т. 5: C 1904 по 1912 гг. СПб., 2004; Короленко В.Г. Дневник; Куропаткин А.Н. Записки генерала Куропаткина о Русско-Японской войне. Берлин, 1909; Ганели Р.Ш. Российское самодержавие в 1905 году. Реформы и революция. СПб., 1991; Маковицкий Д.П. Дневник; Минцлов С.Р. Дневник.

[Вып. 5]. Новосибирск, 2010; Дневники святого Николая Японского. Т. 5: C 1904 по 1912 гг. СПб., 2004; Короленко В.Г. Дневник; Куропаткин А.Н. Записки генерала Куропаткина о Русско-Японской войне. Берлин, 1909; Ганели Р.Ш. Российское самодержавие в 1905 году. Реформы и революция. СПб., 1991; Маковицкий Д.П. Дневник; Минцлов С.Р. Дневник.

Кишиневский погром как катализатор русско-японской войны

BESA Center Perspectives Paper № 1,755, 23 сентября 2020 г.

РЕЗЮМЕ: и региональные разветвления, вытекающие из неожиданной победы японцев. Меньше внимания уделяется мотивам решения Японии о внезапном нападении на Россию. Статья, написанная в 1935 году израильским историком профессором Йозефом Клауснером, может раскрыть эту загадку. Основываясь на показаниях агента японской разведки, статья указывает на 1903 Кишиневский погром как решающий фактор, побудивший японцев начать войну с Россией.

Русско-японская война 1904-05 годов осталась в значительной степени в тени других военных конфликтов, имевших место в ХХ веке. Война, без сомнения, была самым большим и значительным конфликтом первого десятилетия того века, но о ней почти не вспоминают.

Война, без сомнения, была самым большим и значительным конфликтом первого десятилетия того века, но о ней почти не вспоминают.

Целью войны было получение контроля над северо-восточной Азией в целом и Кореей в частности. Хотя в то время этим районам не придавалось большого значения, война тем не менее гремела по всему миру. Война велась между царской Россией и имперской Японией — двумя странами, обе из которых находились в конце периодов экспансии и роста.

Неожиданная победа японцев, которая представляла собой противостояние Давида и Голиафа, проложила путь к новому стратегическому порядку в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Территориальные военные достижения Японии, наряду с наращиванием ее военно-морских сил, позиционировали ее как главную региональную силу, что проявится во время Второй мировой войны. В этот период зародился японский милитаризм и были посеяны семена, которые в конечном итоге привели к внезапному нападению на Перл-Харбор почти 40 лет спустя, в котором использовалась почти та же военная доктрина, что и при нападении Японии на Россию.

Японская внезапная атака началась незадолго до полуночи 8 апреля 1904 года, когда японские эсминцы без предупреждения выпустили торпеды по линии русских линкоров, стоявших на якоре на рейде Порт-Артура на побережье Китая. Десять японских эсминцев застали русских врасплох, сильно повредив три их крупнейших линкора. Объявление войны было опубликовано через несколько часов.

Царь Николай II был ошеломлен атакой. Он не мог поверить, что Япония совершит акт войны без официального объявления, и его министры заверили его, что японцы не будут воевать.

Историки до сих пор задаются вопросом, почему японцы нарушили правила. Почему Токио пошел на огромный риск тотальной войны с Россией, тем более что мирный компромисс уже был на столе?

Очень интересное и неожиданное объяснение можно найти в забытой статье, опубликованной в 1935 году профессором Йозефом Клауснером, известным сионистским историком. В статье, озаглавленной «Месть истории», утверждается, что существует косвенная еврейская связь с этими событиями и что она могла стать катализатором нападения.

Живя в Европе в качестве сионистского активиста и редактора еврейского журнала HaShiloah , Клаузнер пришел в ужас, узнав о кишиневском погроме в апреле 1903 года. Он услышал страшные рассказы о страданиях евреев этого города, которые были убиты, ранены, изнасилованы и разграблены русской толпой, спровоцированной российскими властями. Когда погром закончился, 49 евреев были убиты, 500 ранены, 1300 домов и предприятий были разграблены и разрушены, а 2000 семей остались без крова.

Жестокость этого события потрясла всю Россию и весь мир. Об этом говорил Лев Толстой. Массовые митинги прошли в Париже, Лондоне и Нью-Йорке. Западные правительства протестовали против очевидного соучастия царской полиции, которая отказывалась вмешаться в неоднократные просьбы.

Кишиневский погром стал поворотным моментом. Это был не самый кровавый погром, но впервые антисемитизм явным образом стал главным мотиватором насилия. Международная пресса подхватила эту историю, и слово «погром» впервые стало известно всему миру.

«Нью-Йорк таймс» (28 апреля 1903 г.) в своем описании кишиневского погрома было красочным:

Антиеврейские беспорядки в Кишинёве, Бессарабия, хуже, чем цензура позволит опубликовать. Существовал хорошо продуманный план всеобщей резни евреев на следующий день после русской Пасхи. Толпой руководили священники, и общий клич «Бей евреев» разносился по всему городу. Евреи были взяты врасплох и зарезаны, как овцы… Ужасные сцены этой резни не поддаются описанию. Малышей буквально растерзала разъяренная и кровожадная толпа. Местная полиция не пыталась остановить террор. На закате улицы были завалены трупами и ранеными. Те, кому удалось бежать, в ужасе бежали, и теперь город практически опустел от евреев.

Молодой еврейский поэт Хаим Нахман Бялик (впоследствии ставший национальным поэтом Израиля) был отправлен в Кишинев еврейской общинной комиссией, чтобы взять интервью у выживших и из первых рук рассказать о кровавой бойне. Перед возвращением домой он сочинил одно из самых сильных своих стихотворений «На заклание» с его незабываемым криком о том, что сам сатана не может простить смерти ребенка. Через год Бялик опубликует свой эпический шедевр «Город бойни», мучительное осуждение еврейской пассивности.

Перед возвращением домой он сочинил одно из самых сильных своих стихотворений «На заклание» с его незабываемым криком о том, что сам сатана не может простить смерти ребенка. Через год Бялик опубликует свой эпический шедевр «Город бойни», мучительное осуждение еврейской пассивности.

Особое впечатление на Клаузнера произвела замечательная статья, опубликованная в январе 1904 года в Австрии норвежским писателем Бьорнстьерне Бьорнсоном (лауреатом Нобелевской премии по литературе 1903 года). В статье под названием «Снять с медведя шкуру» (медведь — метафора России) выражалась убежденность в том, что Россия представляет серьезную опасность для Европы и всего культурного мира. Автор считал, что пришло время сдерживать царскую Россию.

Суть аргумента Бьорнсона заключалась в том, что кишиневский погром явился высшим свидетельством варварства, бесчеловечности и жестокости российских властей. Он написал:

Остерегайтесь страны, которая, чтобы создать движение за свободу, решает спровоцировать погром в своих границах.

Погром есть своего рода гражданская война, а именно натиск одной части населения на другую, в злых целях. Это низшая точка, самая большая опасность… Если правительство решает использовать такие безумные средства, чтобы выжить, это явный признак прогнившей и сломанной системы. Поэтому любая сила, которая набросится на русского медведя, победит его и устранит опасность для мирового порядка.

Поворотом в этой истории стал случайный контакт между Клаузнером и высокопоставленным агентом японской разведки, работавшим в Европе. Агент, имя которого не называется, оказался в Лозанне, Швейцария, в 1905 году, когда Клаузнер учился в местном университете.

Во время разговора японцы заметили Клаузнеру: «Знаете ли вы, что существует связь между кишиневским погромом и русско-японской войной?» Клаузнер был поражен, что может быть такая связь. Заслуживает внимания рассказ агента, который можно считать свидетельством из первых рук:

Ожесточенные внутренние дебаты среди японских лиц, принимающих решения относительно надвигающегося конфликта с Россией, почти на полгода парализовали правительство… «Ястребы» проповедовали войну с Россией, а «голуби» рекомендовали мирное решение конфликта.

конфликт. Аргументы «против» [были о] логистических ограничениях [борьбы] с русскими с их преимуществами и военным опытом, в то время как аргументы «за» [отмечали] несколько недостатков России, особенно возникающих из-за внутренних беспорядков и коррупции среди высокопоставленных лиц. военные эшелоны… Они [также] подчеркнули патриотические чувства японцев и целостность народа.Министр обороны Японии, который был самым видным сторонником активной политики, представил на специальное тайное заседание кабинета министров в начале февраля решающий аргумент: упомянутую выше статью норвежского поэта Бьорнстьерне Бьорнсона. Поразительное впечатление [производило] описание в статье варварского кишиневского погрома против евреев, и особенно его суть, а именно, что только гнилая страна может выдержать такое положение, при котором ее правительство поощряет одну часть своего населения на резню. другой. Вывод министра заключался в том, что было ясно, что русские вооруженные силы не были настоящей армией… и поэтому их боеготовность практически отсутствовала.

В заключение он заявил, что нельзя иметь дело с таким варварским правительством, способным провести кишиневский погром [так, как вы поступили бы] с культурной страной. Следовательно, культурные правила, касающиеся упреждающей войны, здесь не применяются.

Японский агент завершил разговор с Клаузнером словами: «История мстит».

Другой аспект этой истории касается чувствительности видных еврейских деятелей к судьбе российских евреев. Это было видно по осторожному подходу еврейских финансистов, таких как семья Ротшильдов в Европе и Джейкоб Шифф в США, к усилиям Японии в 1904-05 годах собрать деньги на военные расходы посредством выпуска облигаций. Они оправдывали свое нежелание «желанием помочь русским евреям». Только после того, как 5 сентября 19 г. был подписан Портсмутский договор (поддержанный президентом Теодором Рузвельтом).05, окончание войны, что еврейские финансисты санкционировали сделку с японскими облигациями.

В опубликованной в 2018 году профессором Стивеном Дж. Ципперштейном книге под названием Погром: Кишинев и поворот истории, , которая считается наиболее полным историческим анализом погрома и его удивительно широких разветвлений, отсутствует связь с Русско-японская война.

Ципперштейном книге под названием Погром: Кишинев и поворот истории, , которая считается наиболее полным историческим анализом погрома и его удивительно широких разветвлений, отсутствует связь с Русско-японская война.

Исторические исследования, посвященные этой войне в первом десятилетии 20-го века, могли столкнуться с пробелами в документации, поэтому часть головоломки отсутствовала.

Таким образом, новое внимание к кишиневскому погрому как к решающему мотивирующему событию, приведшему к решению японцев напасть на Россию в 1904 году в Порт-Артуре, можно считать поправкой к ошибочным историческим воспоминаниям.

Решение Японии о начале упреждающей войны против России при вышеизложенных обстоятельствах можно было бы считать своего рода «альтернативным поводом для войны». Можно также сказать, что это соответствует принципу доктрины Монро, представленной Конгрессу США в декабре 1823 года, в которой провозглашалась «обязанность нации протестовать против международных гуманитарных злодеяний со стороны номинально цивилизованных держав и, в крайних случаях, действовать для их предотвращения».

Просмотр в формате PDF

Доктор Рафаэль Г. Бушник-Чен — полковник в отставке, старший аналитик в военной разведке ЦАХАЛа.

Япония и Россия на Востоке: чахлые семена второй русско-японской войны

Те, кто порвал с американской тенденцией неизбежно сосредотачиваться на Европе в поисках дальних горизонтов международных осложнений, которые затрагивают нас, сегодня наблюдаю за событиями на Востоке со все возрастающим беспокойством. Привлекать внимание с помощью преувеличения — старый прием, однако в заявлении о том, что сегодня на Дальнем Востоке не происходит ни одного события международного значения, которое не затрагивало бы Америку напрямую и непосредственным образом, нет никакой уловки. Прошел тот период, когда великими народами мира были те, что окаймляли бассейн Средиземного моря; Прошло также время, когда континентальные державы занимали центральное место, уступая место атлантической группе только по мере того, как страны нового мира завоевывали свои шпоры. Сегодня первоклассные нации — это те, у кого есть интересы в Тихом океане.

Сегодня первоклассные нации — это те, у кого есть интересы в Тихом океане.

Страны завоевывают и удерживают главные позиции в списке государств во многом благодаря своей способности расти и расширяться. Но в эти так называемые просвещенные времена экспансия путем международного грабежа или военного завоевания не одобряется до такой степени, что остается практически только один метод. Этот метод — за исключением нового оружия пропаганды, доведенного до такой высокой эффективности руками Советской России, — является экономическим.

Азия сегодня представляет собой большое небедное экономическое поле. Это важный аванпост торговли, большой неистощимый резервуар сырья и рынков сбыта; и к ней, мало чем отличаясь от горняков 49-го года, напирают предприимчивые народы мира. Приехав, что они находят? — раздираемую дезорганизацией и обессиленную междоусобицами страну, привитую вирусом большевизма, и casus belli двух первых старателей, России и Японии, которые с уже поставленными крупными претензиями спорят над тем, где разместить заборы.

Китай сегодня представляет собой смесь причин и следствий, международных шагов и ответных шагов, достойных тщательного изучения каждым американцем.

Американская политика «открытых дверей» в Китае — не пустой лозунг. Это дальновидный принцип, укорененный в почве предусмотрительной предусмотрительности. Сегодня это роскошь, завтра это станет необходимостью. С момента своего первого провозглашения его часто оспаривали. Япония и Россия сейчас бросают ей вызов.

I

Два современных Джейсона — один с серпом и молотом, эмблемой красной России, другой с двойным самурайским мечом — сеяли драконьи зубы на древнем поле битвы. Япония и Россия годами маневрировали и сражались в Северном Китае. Задолго до конца девятнадцатого века, когда народы Запада осознали экономические возможности, открывшиеся перед ними в Китае, и «битву за уступки» (1899), эти два народа указали путь.

К северу от собственно Китая лежит Маньчжурия; на северо-западе Монголия; на западе Туркестан и Тибет. Российский Дальний Восток, или Сибирь, окружает эти регионы на три тысячи миль; простираясь вдоль побережья Китая из конца в конец, лежат острова Королевства Восходящего Солнца.

Российский Дальний Восток, или Сибирь, окружает эти регионы на три тысячи миль; простираясь вдоль побережья Китая из конца в конец, лежат острова Королевства Восходящего Солнца.

Возвращаясь к изначальным принципам, Маньчжурия принадлежит Китаю. Никогда еще не происходило ни одного события, которое могло бы свести на нет этот освященный веками статус. Но столь энергичными и неустанными были попытки России и Японии господствовать на ней, что мы склонны впадать в ошибку, считая южную половину японской, а северную половину русской, не напоминая себе, что этот несчастливо расположенный участок китайской земли принадлежит просто желанная золотая середина между двумя древними врагами.

Япония находится в Маньчжурии, потому что считает, что от этого зависит ее успех как первоклассной державы. Это единственная причина, а не необходимость. Если бы вокруг Японского архипелага можно было воздвигнуть барьер, полностью лишив его связи с остальным миром, два общепринятых факта, касающихся этого островного королевства, были бы быстро опровергнуты. Ее люди не умрут с голоду и не упадут с краев своей островной империи в море. Вопреки общим утверждениям и общему мнению, статистика показывает, что за последние пять лет Япония ежегодно импортировала менее пяти процентов своего продовольствия и, при этом, она могла бы полностью обеспечить себя. Фактические цифры доказывают столь же ошибочную теорию перенаселения. Совершенно верно, что районы Японской империи, где плотность населения составляет всего шестьдесят пять человек на квадратную милю, не являются наиболее удачными с точки зрения климата, чему японцы придают большое значение. Но регионы за Японским морем, на которые Япония постоянно ссылается как на место, куда она должна направлять свои тревожные ежегодные излишки, — особенно Маньчжурия — в равной степени не подходят по климату для физических особенностей ее граждан.

Ее люди не умрут с голоду и не упадут с краев своей островной империи в море. Вопреки общим утверждениям и общему мнению, статистика показывает, что за последние пять лет Япония ежегодно импортировала менее пяти процентов своего продовольствия и, при этом, она могла бы полностью обеспечить себя. Фактические цифры доказывают столь же ошибочную теорию перенаселения. Совершенно верно, что районы Японской империи, где плотность населения составляет всего шестьдесят пять человек на квадратную милю, не являются наиболее удачными с точки зрения климата, чему японцы придают большое значение. Но регионы за Японским морем, на которые Япония постоянно ссылается как на место, куда она должна направлять свои тревожные ежегодные излишки, — особенно Маньчжурия — в равной степени не подходят по климату для физических особенностей ее граждан.

Перенаселение в течение многих лет было предлогом для экспансии Японии на запад; Экономический контроль над сырьем на протяжении многих лет был истинной причиной. Для того чтобы Япония сохранила свое место среди великих держав мира, она должна, подобно Англии, провести индустриализацию, что невозможно без свободного доступа к углю и железу Северного Китая, которых нет на ее собственных островах. Вот, вкратце, основная причина исторических усилий Японии по установлению экономического контроля над Маньчжурией.

Для того чтобы Япония сохранила свое место среди великих держав мира, она должна, подобно Англии, провести индустриализацию, что невозможно без свободного доступа к углю и железу Северного Китая, которых нет на ее собственных островах. Вот, вкратце, основная причина исторических усилий Японии по установлению экономического контроля над Маньчжурией.

Но в отношении России общепризнано, что ее стремление к контролю над Маньчжурией не является, как у Японии, потребностью в экономических ресурсах; что там ее интересует не тот факт, что камни Маньчжурии железные или что в ее горах она может добывать медь. Истинный интерес России к Северному Китаю всегда считался выходом на Тихий океан для ее ста тридцати пяти миллионов, занимающих, как и они, огромную ледяную шапку Евразийского континента; и ее действия всегда интерпретировались как поддержка этой теории.

Еще в 1858 году Россия по Айгунскому договору отобрал у Китая Восточную Сибирь. К 1901 году железная дорога связала лучший порт Сибири, Владивосток, с европейскими столицами. Затем последовали короткие четыре года, когда Владивосток пользовался положением непревзойденного порта, ибо Дайрен (Порт-Артур) на юге не оказал сопротивления. Но когда по условиям Портсмутского договора, положившего конец русско-японской войне, Дайрен стал японским и Япония стала использовать его в своих целях, положение сразу же изменилось. Дайрен больше не служил дополнительной гаванью для Владивостока. Это противоречило самим ее целям, и Россия оказалась вынужденной приложить все большие и еще большие усилия, чтобы сохранить во Владивостоке справедливую долю торговли, для которой теперь контролируемая Японией гавань Дайрен была более удобным выходом. Концессии, железнодорожные подъездные пути и бесчисленные коммерческие проекты были реализованы только для того, чтобы противостоять Японии. И, по крайней мере, для России точный баланс борьбы, усиливавшейся из года в год, придавал успеху значение, несоразмерное действительному давлению необходимости.

Затем последовали короткие четыре года, когда Владивосток пользовался положением непревзойденного порта, ибо Дайрен (Порт-Артур) на юге не оказал сопротивления. Но когда по условиям Портсмутского договора, положившего конец русско-японской войне, Дайрен стал японским и Япония стала использовать его в своих целях, положение сразу же изменилось. Дайрен больше не служил дополнительной гаванью для Владивостока. Это противоречило самим ее целям, и Россия оказалась вынужденной приложить все большие и еще большие усилия, чтобы сохранить во Владивостоке справедливую долю торговли, для которой теперь контролируемая Японией гавань Дайрен была более удобным выходом. Концессии, железнодорожные подъездные пути и бесчисленные коммерческие проекты были реализованы только для того, чтобы противостоять Японии. И, по крайней мере, для России точный баланс борьбы, усиливавшейся из года в год, придавал успеху значение, несоразмерное действительному давлению необходимости.

В этот период интенсивного экономического соперничества разразилась Мировая война; и в то время как в 1915 году Япония предприняла удивительную попытку посредством «двадцати одного требования» к Китаю навсегда укрепить свое положение, сначала непримиримость Китая, затем позицию, которую он неизменно занимал в Версале, и, наконец, влияние, оказанное на Вашингтонская конференция оказалась достаточно сильной комбинацией, чтобы предотвратить полное резервирование Японией Северного Китая для ее исключительных целей. Кроме того, к 1924, исцеляющие и питающие энергией годы, прошедшие для России после подписания ею Брест-Литовского мира, она начала возобновлять свою прежнюю деятельность в Маньчжурии. Впервые за два десятилетия эти традиционные антагонисты снова встретились без разногласий. Портсмут, Танненбург и Революция были уравновешены Вашингтонской конференцией и великим землетрясением 1923 года. Печальнее, но не мудрее, они снова начали игру, и с тех пор она развивалась с нарастающей интенсивностью. В самом деле, мы можем найти повод для серьезного беспокойства в положении в Маньчжурии, которое до самого последнего времени стояло перед нами, ибо там разыгрывалось в том же составе историческое повторение событий, непосредственно предшествовавших и вызвавших прежний русско-японский пожар. В Японии бряцали мечи в ножнах. На бревенчатых холмах Сибири медведь когти точил. Тучи войны определенно начали собираться.