Вопросы к теме IV

1. Кризис российской государственности в конце XVI- начале XVII вв.: Смутное время.

2. Московское царство при первых Романовых: традиционализм и модернизация.

3. Геополитические интересы и основные направления внешней политики России в XVIII в.

1. Рассматривая первый вопрос, следует уяснить, что Смута затронула все стороны жизни русского общества – экономику, власть, социальные отношения, идеологию, нравственность. Выясните причины Смутного времени. Являлась ли деятельность Бориса Годунова одной из них? Дайте характеристику личности Бориса Годунова.

Постарайтесь разобраться в сложной обстановке Смутного времени, которая характеризовалась непрекращающейся борьбой за царский престол, появлением самозванцев, иностранным вмешательством в дела России.

Практическое

задание: Составьте

хронологию основных событий Смутного

времени.

Подумайте,

В чем причины возвышения и падения Лжедмитрия I?

Какие правители занимали Московский пре- стол в период Смуты?

Можно ли считать правление Василия Шуйского и деятельность Лжедмитрия II двоевластием в стране?

Почему была предпринята попытка призвания на царствование наследника польского престола?

Какое влияние оказал фактор иностранного вторжения со стороны Польши и Швеции на обострение кризиса в России?

В чем проявился подъем национального самосознания русского народа в Смутное время?

Какова роль народных ополчений в борьбе против иностранных интервентов? Рассмотрите процесс формирования и действий I и II ополчений.

Проблемное задание

В

оценках Смуты существует много позиций.

Трагические события начала XVII в. – несчастная случайность, вызванная «послаблением» царя Федора, «злодеяниями» царя Бориса и «развратом народа» (Н.М. Карамзин).

Смута – это столкновение утверждающегося государственного начала с антигосударственной, антиобщественной силой, воплощенной в первую очередь в «шайках воровских казаков» (С.М.Соловьев).

Смута – социальная рознь, пресеченная национально-освободительным движением (В.О.Ключевский).

Смута – это реакция на «бесконечное разорение», когда проблема выживания приобрела особую остроту (С.Ф.Платонов).

Смута – это гражданская война, столкновение всех слоев и чиновных групп русского общества, столкновение средних слоев посадских людей, дворян, «вольного казачества», в результате которого возник паралич власти.

Смута – период «10-летнего самопожирания России».

Смута – структурный кризис, охвативший все стороны общества.

Смута – первый цивилизационный кризис.

С какими оценками согласились бы вы?

2. Приступая ко второму вопросу необходимо уяснить, что Смута обострила чувство ответственности всех сословий за историческую судьбу России, не- обходимости восстановления государственной самостоятельности и единства. Главной задачей, вставшей перед страной, была задача преодоления тяжелейших по- следствий Смуты, восстановления разрушенной экономики, внутреннего порядка и стабильности.

Практическое задание: Составьте генеалогическую схему правления первых Романовых в XVII в. и выделите наиболее важные события.

XVII

век

во многом стал переломным

в

истории

России.

Во

второй

половине

этого

столетия

в

политическом развитии

страны

произошел

переход

от

сословно-пред-

ставительной

к абсолютной

монархии. Процесс

развития

экономических

отношений

во

многом

определялся

политикой укрепления

крепостного

права,

которую

проводило

самодержавие.

Рост

ремесел,

превращение их

в

мелкотоварное

производство,

использование

наемного

труда,

специализация отдельных

районов

страны

создавали

условия

для

мануфактурного

производства, развития

рыночных

торговых

связей,

формирования

всероссийского

национального рынка.

Процесс

развития

экономических

отношений

во

многом

определялся

политикой укрепления

крепостного

права,

которую

проводило

самодержавие.

Рост

ремесел,

превращение их

в

мелкотоварное

производство,

использование

наемного

труда,

специализация отдельных

районов

страны

создавали

условия

для

мануфактурного

производства, развития

рыночных

торговых

связей,

формирования

всероссийского

национального рынка.

Подумайте над следующими вопросами:

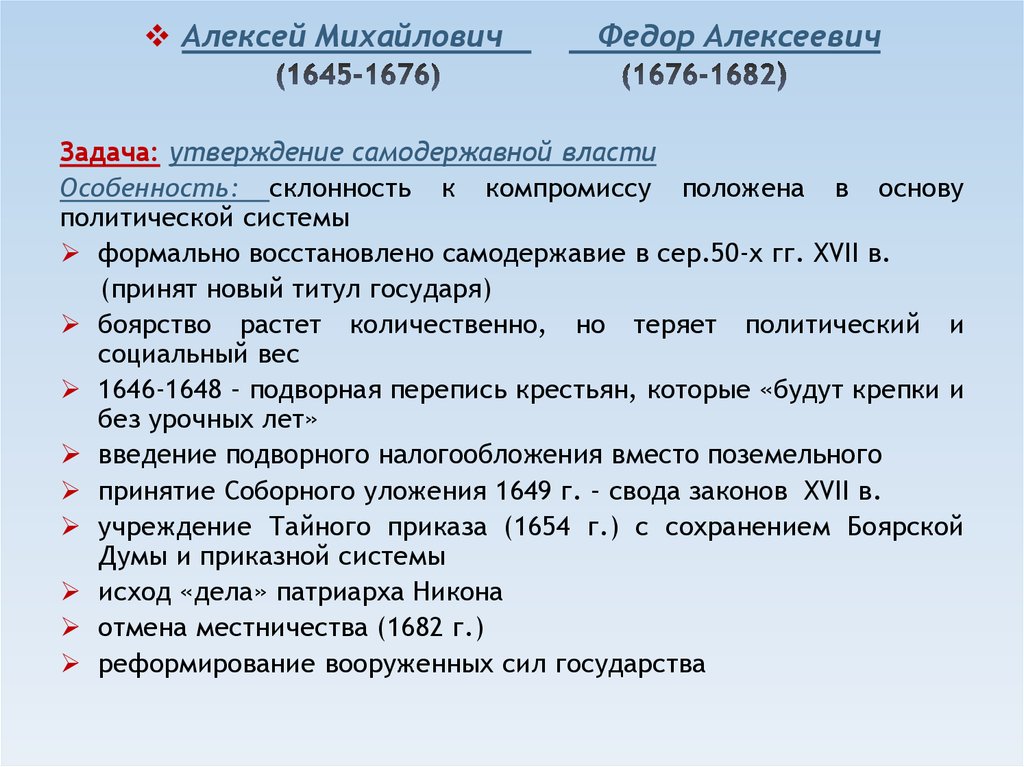

Чем характеризовался государственный строй России в XVII в.?

Что представляло собой государственное управление в царствование Алексей Михайловича?

Почему менялись роль и значение таких органов государственной власти, как Земские соборы, Боярская дума?

Что в этих изменениях свидетельствует об укреплении самодержавной власти?

Как изменилось положение дворян, духовенства, посадского населения, крестьян по Соборному уложению 1649 г.

?

?Как влияло политическое развитие России на развитие экономики?

Какие новые черты появились в хозяйстве России в XVII в.?

Что препятствовало интенсивному развитию хозяйства?

Как объяснить, что промышленность развивалась более быстрыми темпами, чем сельское хозяйство?

Чем российские мануфактуры отличались от западноевропейских?

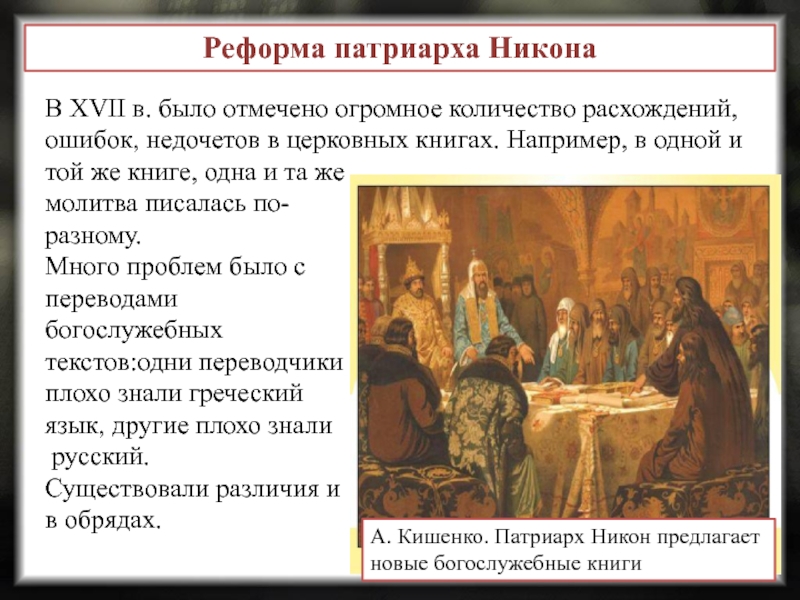

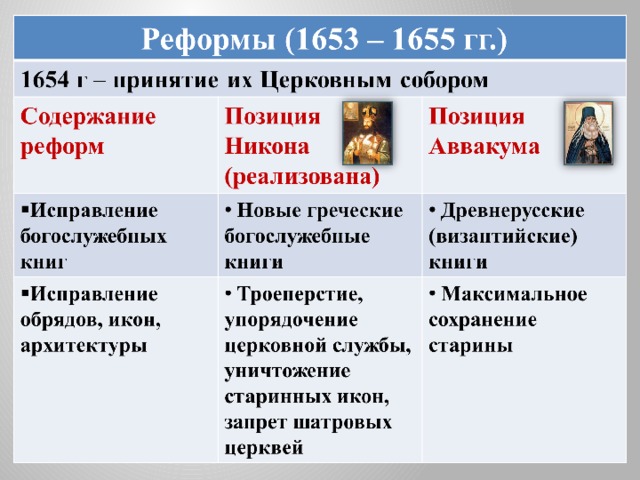

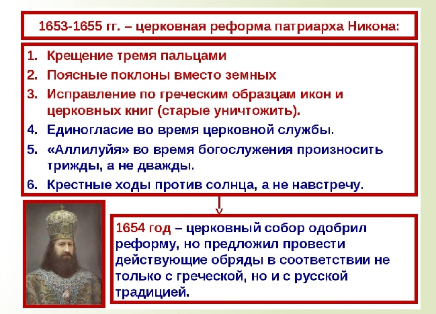

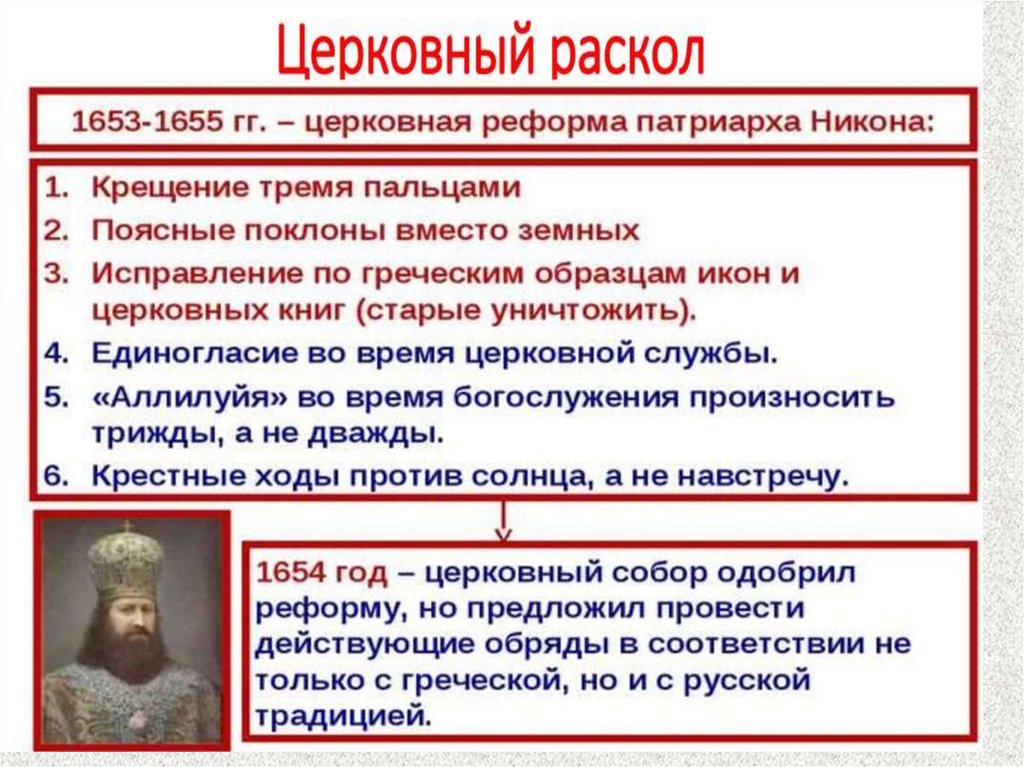

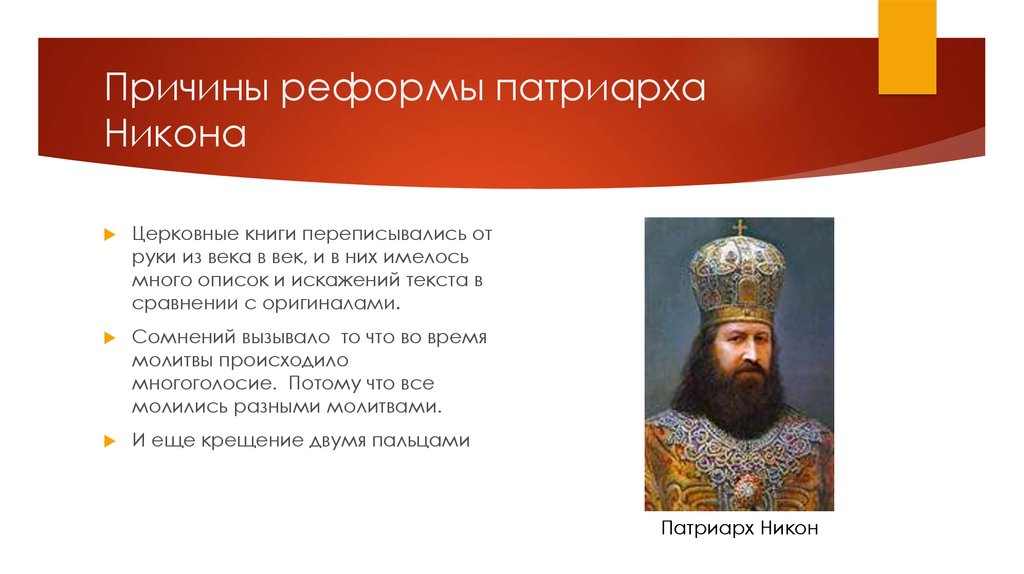

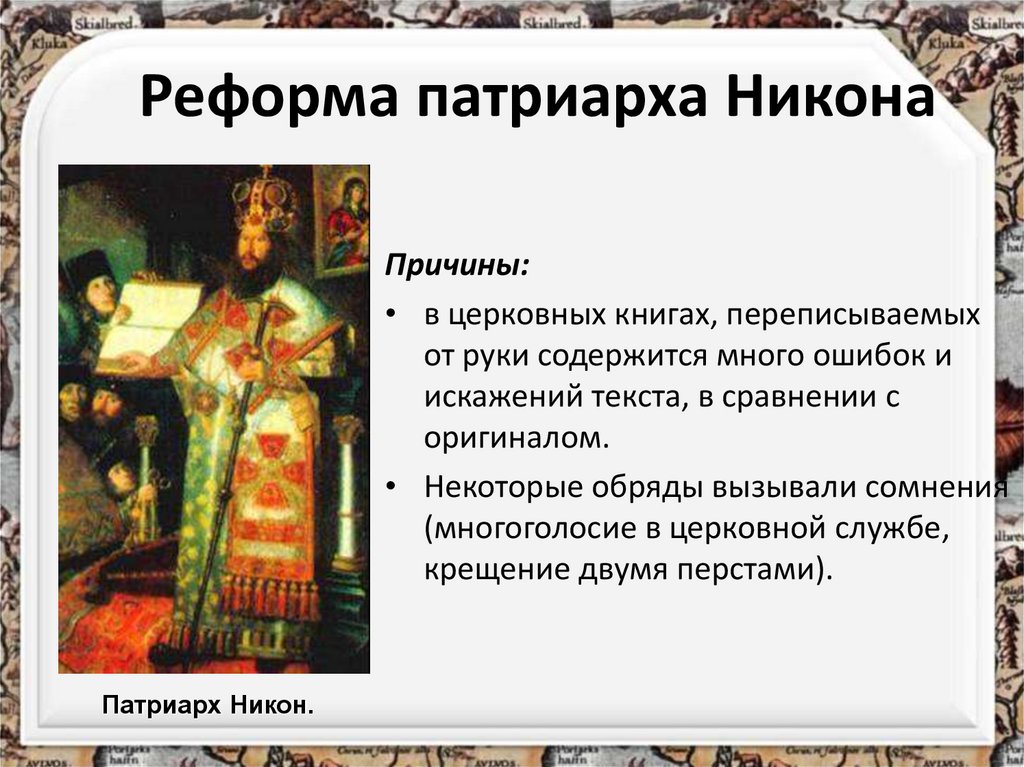

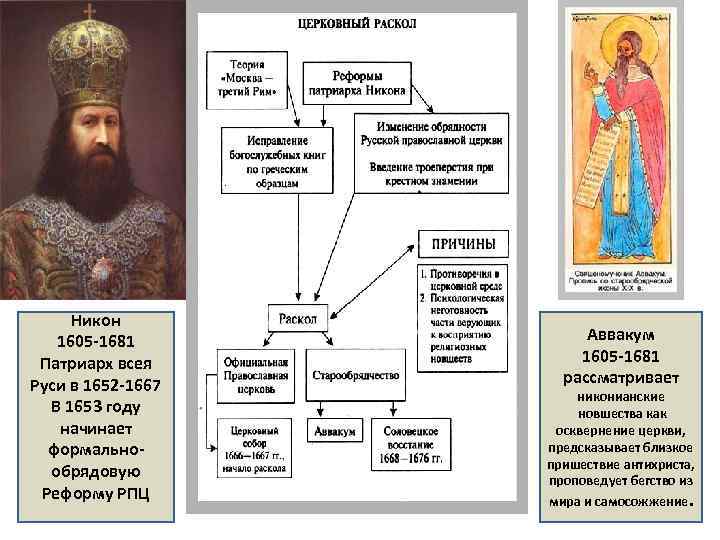

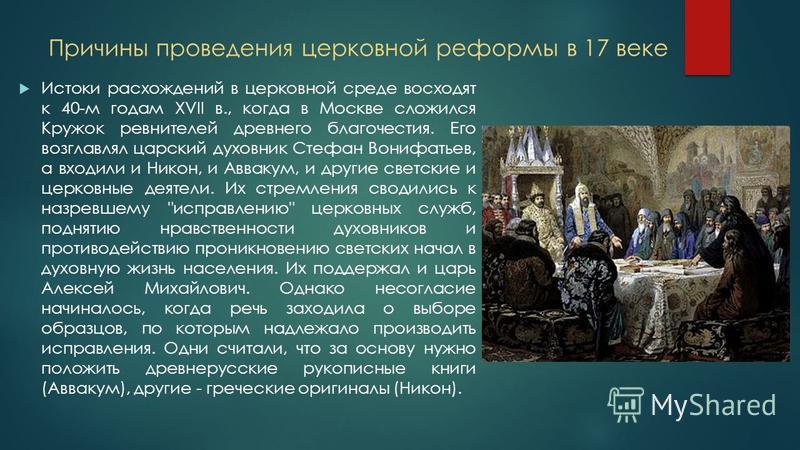

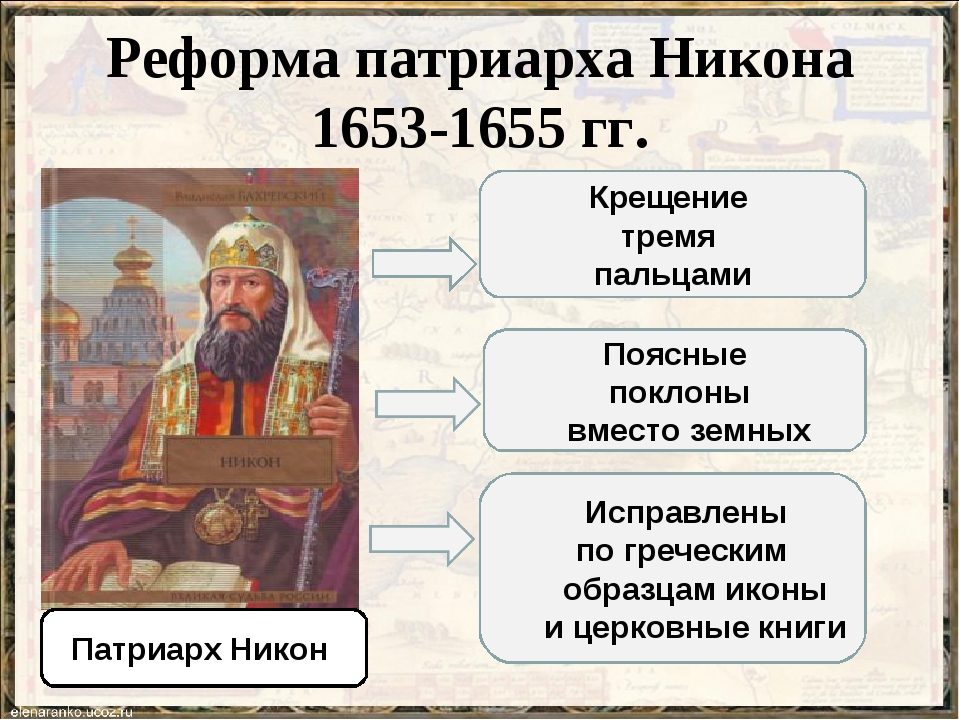

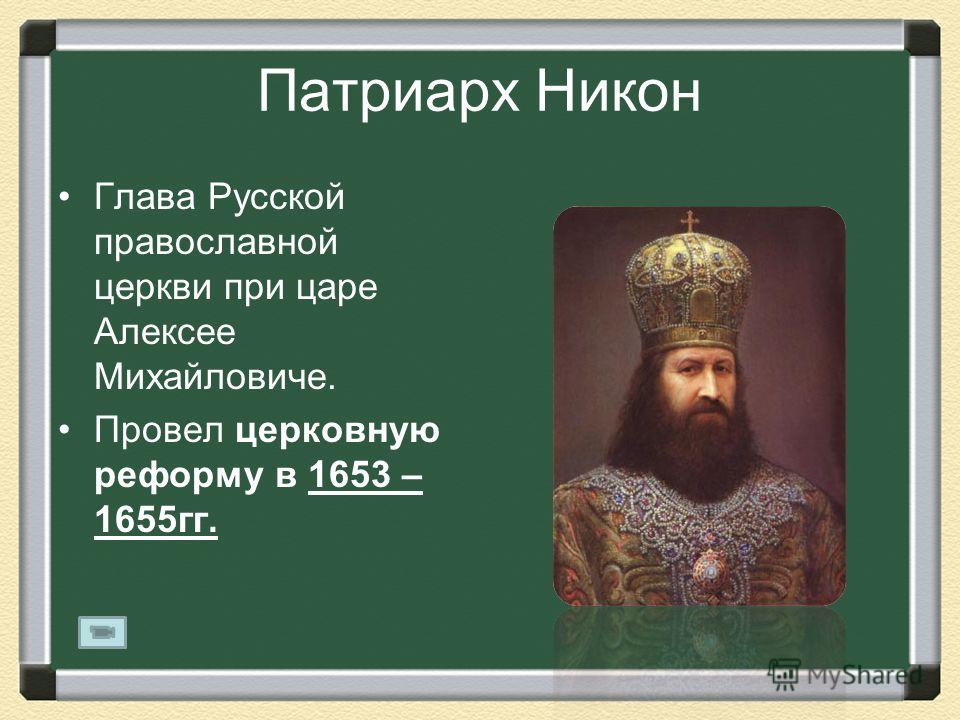

Проведение реформы Русской Православной церкви стало важнейшим событием XVII и причиной духовного раскола российского общества. Объясните,

какие цели преследовала церковная реформа, осуществленная патриархом Никоном?

в чем проявилась суть церковных нововведений?

чем был вызван церковный раскол?

Какова политическая составляющая «дела патриарха Никона»?

XVII

в.

в чем проявились особенности народных движений XVII в.?

почему среди антиправительственных выступлений преобладали городские восстания?

какие изменения в экономической и политической жизни страны привели к крестьянской войне под предводительством Степана Разина?

3. При изучении третьего вопроса, характеризуя внешнюю политику XVII в., определите ее основные направления. Преодолевая последствия Смуты, Россия начала борьбу за возвращение русских земель, потерянных в период польско-шведской интервенции и обретение выходов к Балтийскому и Черному морям. Важным фактором укрепления российской государственности стало воссоединение Украины с Россией (1654).

— Как решался в России вопрос о воссоединении украинских и русских земель? Что заставило украинские власти обратиться за помощью к российскому правительству? Какие внешнеполитические последствия для Российского государства имело принятие Украины в свой состав ?

— Какие войны вела Россия с Польшей и Швецией? Каковы их результаты?

—

Как шло освоение Сибири и Дальнего

Востока в XVII?

Расскажите об открытиях, сделанных

русскими первопроходцами Семеном

Дежневым, Василием Поярковым, Ерофеем

Хабаровым, Владимиром Атласовым. Какие

договоры с Китаем были подписаны в это

время? Как сказалось освоение Сибири и

Дальнего Востока русскими на жизни и

дальнейшем развитии коренных народов,

населявших эти районы?

Какие

договоры с Китаем были подписаны в это

время? Как сказалось освоение Сибири и

Дальнего Востока русскими на жизни и

дальнейшем развитии коренных народов,

населявших эти районы?

Абсолютизм (абсолютная монархия) – форма феодального государства, при которой монарху принадлежит неограниченная верховная власть.

Боевые холопы – в России X — нач. XVIII вв. категория населения, по правовому положению близкая к рабам. Изначально не имели собственного хозяйства и исполняли различные работы для своих хозяев, в том числе несли военную службу. С XVII в. холопы получали в пользование землю и облагались повинностями. С введением в 1722 г. подушной подати холопы превратились в крепостных крестьян.

Большая соха – единая для всего государства единица взимания налогов. Установлена с середины XVI в.

Земский

собор – высшее сословно-представительное

учреждение в России сер. XVI

— кон. XVII

вв. Включал членов Освященного собора,

Боярской думы, «Государева двора»,

выборных от провинциального дворянства,

верхушки горожан и черносошных крестьян.

XVI

— кон. XVII

вв. Включал членов Освященного собора,

Боярской думы, «Государева двора»,

выборных от провинциального дворянства,

верхушки горожан и черносошных крестьян.

Заповедные годы – период, в который Юрьев день отменялся и запрещался крестьянский переход от одного помещика к другому.

Избранная тысяча – включенный в тысячную книгу 1550 г. члены Государева двора (служилые князья, бояре, окольничие и др.) и провинциальные дети боярские, которые должны были получить вдобавок к своим земельным владениям в других уездах поместья под Москвой.

Избранная рада – кружок реформаторов, сподвижников Ивана Грозного, инициировавших ряд реформ сер. XVI в.

Казаки

– этническая,

социальная и историческая общность

(группа), объединившая в силу своих

специфических особенностей всех казаков,

в первую очередь русских, а также

украинцев и др., как отдельные субэтносы

своих народов в единое целое.

Ливония – вся территория современных Латвии и Эстонии со второй четв. XIII в., завоеванная немецкими рыцарями; конфедерация пяти государств (Ливонский орден, Рижское архиепископство, Курляндское, Дерптское и Эзельское епископства).

Ливонский орден – католическая государственная и военная организация немецких рыцарей-крестоносцев в Восточной Прибалтике на латышских и эстонских землях в 1237-1561 гг.

Местничество – особый порядок назначения на военную, административную и придворную службу с учетом знатности происхождения, родовитости, служебных и личных заслуг предков. Установлено на рубеже XV-XVI вв.

Приказы – в XVI-XVII вв.: 1) органы центрального управления в России; 2) местные органы дворцового управления; 3) названия стрелецких полков.

Пищаль – древнерусское название ружья.

Пожилое

– в Русском

государстве XV-XVII

вв. денежный сбор с крестьян при их уходе

(выход крестьянский) от землевладельцев

в Юрьев день. Введено судебником 1497 г.

Исчезло с полным закрепощением крестьян

в 1649 г.

денежный сбор с крестьян при их уходе

(выход крестьянский) от землевладельцев

в Юрьев день. Введено судебником 1497 г.

Исчезло с полным закрепощением крестьян

в 1649 г.

Рада – совет, историческое название собрания и советов представителей на Украине, в Белоруссии, Литве и Польше (например, Переяславская рада, «Черная рада»), в России (Избранная рада).

Слобода (от слова «свобода») – название различных поселений в Русском государстве в XI-XVII вв., жители которых временно освобождались от княжеских повинностей. Различают слободы стрелецкую, монастырскую, ямскую, по ремесла и др.

Стрельцы – в Московском государстве XVI-XVII вв. служилые люди, входившие в состав постоянного войска, вооруженные пищалями и бердышами.

Уния – союз.

Урочные

лета – в

России XVI-XVII

вв. пяти-, десяти-, пятнадцатилетние

сроки, в течение которых помещики могли

возбудить иск о возвращении беглых

крепостных крестьян. Отменены Соборным

Уложением 1649 г., установившим бессрочный

сыск беглых.

Отменены Соборным

Уложением 1649 г., установившим бессрочный

сыск беглых.

Черные слободы – поселения в составе городов, в которых жили в основном ремесленники, несшие повинности (тягло) в пользу государства.

Чиновничество – в России совокупность лиц, имевших чины и состоявших на гражданской службе. Зародилось с возникновение в Русском государстве XVI в. системы приказов. Сложившаяся в них иерархия чинов (судья, думный дьяк, дьяк, подьячий) вскоре распространилась и на местные государственные органы. За свою службу они получали поместье и крепостных. Подьячих назначал Разрядный приказ.

Шляхта – в ряде стран центральной Европы (прежде всего, в Речи Посполитой) наименование светской знати, что соответствовало дворянству.

Юрьев день – срок крестьянского выхода от феодала, осуществлявшегося ежегодно за неделю до 26 ноября и неделю после этого дня.

Ярмарки – периодически

организуемые в установленном месте

торги, рынки товаров.

Ясак – натуральная подать, собираемая обычно мехами («мягкой рухлядью»), которой в России XV-XX вв. облагались нерусские народы в Поволжье, Сибири и в северных землях, занимавшихся охотничьим промыслом.

Семинар V. Тема:

Андрей Воронцов — Патриарх Никон и Вселенское Православное царство

27 августа — 330 лет со дня кончины Патриарха Никона

Митрополит Макарий (Булгаков) так описывал в «Истории Русской Церкви» события, предшествовавшие избранию Новгородского митрополита Никона Патриархом Московским и всея Руси в 1652 году: «И начал царь со всем своим синклитом, духовенством и народом умолять Никона, да будет патриархом в Москве и России, но Никон не соглашался, называя себя смиренным, неразумным и не могущим пасти словесных овец стада Христова. Прошло много времени в напрасных мольбах.

Наконец царь и все присутствующие в церкви пали на землю и со слезами молили Никона принять патриаршество. И не вытерпел Никон при виде царя в таком положении, заплакал сам вместе со всеми и, вспомнив, что сердце царя, по Писанию, в руце Божии, обратился к нему и ко всем находившимся в церкви с такими словами: «<…> Если вам угодно, чтобы я был у вас патриархом, дайте мне ваше слово и произнесите обет в этой соборной церкви пред Господом и Спасителем нашим и Его Пречистою Матерью, Ангелами и всеми святыми, что… обещаетесь слушаться и меня как вашего главного архипастыря и отца во всём, что буду возвещать вам о догматах Божиих и правилах, в таком случае я по вашему желанию и прошению не стану более отрекаться от великого архиерейства». Тогда царь, и все бояре, и весь освященный собор произнесли пред святым Евангелием и пред святыми чудотворными иконами обет исполнять всё, что предлагал Никон».

И не вытерпел Никон при виде царя в таком положении, заплакал сам вместе со всеми и, вспомнив, что сердце царя, по Писанию, в руце Божии, обратился к нему и ко всем находившимся в церкви с такими словами: «<…> Если вам угодно, чтобы я был у вас патриархом, дайте мне ваше слово и произнесите обет в этой соборной церкви пред Господом и Спасителем нашим и Его Пречистою Матерью, Ангелами и всеми святыми, что… обещаетесь слушаться и меня как вашего главного архипастыря и отца во всём, что буду возвещать вам о догматах Божиих и правилах, в таком случае я по вашему желанию и прошению не стану более отрекаться от великого архиерейства». Тогда царь, и все бояре, и весь освященный собор произнесли пред святым Евангелием и пред святыми чудотворными иконами обет исполнять всё, что предлагал Никон».

Для тех, кто сочтёт описанное неправдоподобным или подумает, что Никон таким образом набивал себе цену, скажем, что молодой царь Алексей Михайлович был очарован Никоном ещё в бытность того Новгородским митрополитом. Он с гордостью показывал его, сына простого русского крестьянина с Нижегородчины Никиту Минова, иностранным гостям, как, например, Иерусалимскому патриарху Паисию, который восхищался Никоном и, в свою очередь, хвалил его как мудрого наставника царю. Алексей Михайлович в переписке с Никоном наделял его самыми восторженными эпитетами: «Избранный и крепкосостоятельный пастырь, наставник душ и телес, возлюбленный любимец и содружебник, солнце, светящее во всей вселенной (! — А.В.), собинный друг душевный и телесный». Именно царь уравнял Никона с собой в титуле, сказав в своей речи в Успенском соборе Кремля 23 октября (ст. ст.) 1653 года: «Мы, великий государь царь и великий князь… советовав с отцом своим и богомольцем, великим государем святейшим Никоном, патриархом Московским и всея Руси… приговорить изволили…»

Он с гордостью показывал его, сына простого русского крестьянина с Нижегородчины Никиту Минова, иностранным гостям, как, например, Иерусалимскому патриарху Паисию, который восхищался Никоном и, в свою очередь, хвалил его как мудрого наставника царю. Алексей Михайлович в переписке с Никоном наделял его самыми восторженными эпитетами: «Избранный и крепкосостоятельный пастырь, наставник душ и телес, возлюбленный любимец и содружебник, солнце, светящее во всей вселенной (! — А.В.), собинный друг душевный и телесный». Именно царь уравнял Никона с собой в титуле, сказав в своей речи в Успенском соборе Кремля 23 октября (ст. ст.) 1653 года: «Мы, великий государь царь и великий князь… советовав с отцом своим и богомольцем, великим государем святейшим Никоном, патриархом Московским и всея Руси… приговорить изволили…»

А через месяц, в ноябре 1653 года, Вселенский патриарх Афанасий, вынужденный покинуть Константинополь, подал, будучи в Москве, царю Алексею Михайловичу «Слово понуждаемое», в котором писал, что русский царь должен занять престол Константина Великого, а Московский патриарх Никон — стать Вселенским патриархом.

Устами самого Вселенского патриарха Алексей Михайлович был «понуждаем» превратиться в царя всего православного мира, а патриарх Московский и всея России Никон — взять под свой омофор все православные церкви. Сам же Никон при своём поставлении в патриархи просил Бога, чтобы Он распростёр державу царя Алексея Михайловича «от моря и до моря, и от рек до конца вселенныя, и расточенная во благочестивое твоё царство возвратит и соберёт воедино и на первообразное и радостное возведёт, во еже быти ти на вселенней царю и самодержцу христианскому и воссияти яко солнцу посреди звёзд». Удивительно, но то же самое почти слово в слово, если не считать слов о Никоне, повторил год спустя Вселенский патриарх Афанасий в упомянутом письме к царю: «Твоя царская премногая милость, как солнце, сияет на всю вселенную; ты, государь, ныне на земле царь учинился всем православным христианам, а великий господин святейший Никон, патриарх Московский и всея Руси, по благодати Божией глава Церкви и исправление сущей православной христианской веры и приводит словесных овец Христовых в едино стадо… Только тебя, великого государя, мы имеем столп и утверждение веры, и помощника в бедах, и прибежище нам, и освобождение. А брату моему, государь, и сослужителю, великому господину святейшему Никону — освящать соборную апостольскую церковь Софии, Премудрости Божией (разумеется, в Константинополе)…»

А брату моему, государь, и сослужителю, великому господину святейшему Никону — освящать соборную апостольскую церковь Софии, Премудрости Божией (разумеется, в Константинополе)…»

И святитель Афанасий, и патриарх Никон шли куда дальше иеромонаха Филофея с его идеей Москвы — Третьего Рима, поскольку Филофеем подразумевалась лишь передача духовно-политических прав павшей под ударами турок православной Византии Московскому государству, а патриарх Афанасий прямо указывал, что бывшая Византия должна перейти под политическую и духовную власть Москвы.

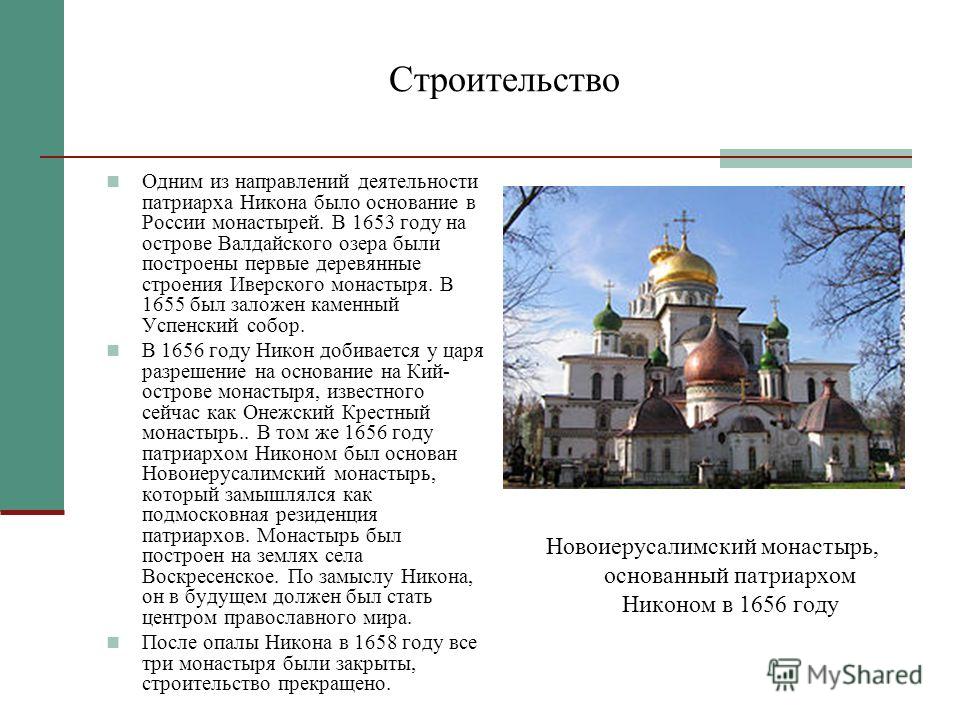

Между тем «отвоевать Константинополь», «занять престол Константина Великого» в понимании патриарха Афанасия означало отвоевать у турок и Святую Землю, которая при императоре Константине была неотъемлемой частью Восточной Римской империи. Можно сказать, речь уже шла не о Москве — Третьем Риме, а о Москве — Новом Иерусалиме. И это вовсе не преувеличение, поскольку ещё царь Борис Годунов хотел в центре Кремля построить собор Воскресения Христова с Гробом Господним по иерусалимскому образцу, что придало бы «целостность создаваемой модели Российского государства как последнего и единственного православного царства» (А. Л.Баталов), но это ему не удалось. И вот патриарх Никон при поддержке царя Алексея Михайловича начал в 1656 году строительство под Москвой, неподалеку от Павловской Слободы, Нового Иерусалима (покуда старый ещё находился под властью «агарян»).

Л.Баталов), но это ему не удалось. И вот патриарх Никон при поддержке царя Алексея Михайловича начал в 1656 году строительство под Москвой, неподалеку от Павловской Слободы, Нового Иерусалима (покуда старый ещё находился под властью «агарян»).

В идеях патриархов Афанасия и Никона — ключ к пониманию той эпохи. И одновременно — ключ к пониманию затеянной Никоном при поддержке царя Алексея Михайловича церковной реформы, призванной восстановить единство в обрядах, претерпевших у нас не столь принципиальные, но заметные изменения после того, как Константинопольская патриархия, гордо именовавшаяся Вселенской, стала в 1453 году фактической заложницей турок-осман. До 1589 года Русская Церковь по-прежнему считалась митрополией Вселенского патриархата, однако в новых условиях «Церковь-мать» имела не так уж много возможностей следить, чтобы наши обряды во всём соответствовали греческим, установленным в византийские времена. Теперь же, когда речь зашла о повышении роли Московского патриархата в православном мире, естественным образом возникла необходимость в унификации обрядов.

Историк Русской Церкви А.В.Карташев писал: «…Никона осенила гигантская идея — осуществить через Москву Вселенское Православное Царство. А для этого следовало уравняться с греками в обряде и чине. Следовательно, и поправлять книги и обряды надо не по древним славянским, а по греческим текстам, и именно нынешним». Отметим, что в последних словах Карташева отражена старообрядческая версия событий. Как следует из «Истории Русской Церкви» митрополита Макария (Булгакова), в большинстве случаев «поправляли» книги и обряды вовсе не по современным греческим текстам, а по старинным, ещё византийским (на доставку которых в Москву потратили много средств и времени), а также по хранившимся в России «старым харатейным славянским книгам».

Не вызывает никаких сомнений, что царь не только хотел видеть Никона «отцом своим и богомольцем», но и «великим государем» духовным, оставаясь при этом великим государем земным. А что же Никон? По словам А.В.Карташева: «Он решительно примыкал к большой государственной мысли царя Алексея о превращении русского царства во вселенское, нео-«цареградское», и решительно был занят своей программой-максимум о возвышении Церкви над царством». Вероятно, поначалу царь и с этим был согласен, что называется, абстрактно — ну, во всяком случае, допускал равные права священства и царства.

Вероятно, поначалу царь и с этим был согласен, что называется, абстрактно — ну, во всяком случае, допускал равные права священства и царства.

Но, как известно, лукавый скрывается в деталях. Во второй половине XVII века православная компонента в международной политике России являлась преобладающей. У нас тогда просто не было друзей среди неправославных народов, даже славянских. Идея славянского единства, главная роль в осуществлении которого принадлежит России, уже, конечно, существовала среди славян-католиков (возьмём хорвата Юрия Крижанича), но расцвет получила лишь спустя два века. А пока сильнейшую тягу к России испытывали лишь православные народы (в том числе и неславянские) да представители древних апостольских Церквей (например, армяне-монофизиты). Когда же с присоединением левобережной Украины и части Белоруссии идея православной империи, Третьего Рима, стала вдруг обретать черты реальности, то роль «священства», то есть Московского патриарха (я уже не говорю об идее Москвы — Нового Иерусалима, о которой сказано выше), и впрямь стала «царства преболе есть», как написал Никон Паисию Лигариду.

Вот простой пример. Прежде, когда русские великие князья и цари уезжали на войну, представители православных народов никогда не обращались к московским митрополитам и патриархам с письмами по поводу светских дел, лишь косвенно связанных с религией (исключение — патриарх Филарет, отец царя Михаила Фёдоровича). А вот когда царь Алексей Михайлович уехал в 1654 году на войну с Польшей, во всём православном мире восприняли дело так, что «на хозяйстве» в Москве остался другой «великий государь» — патриарх Никон, и стали посылать челобитные непосредственно ему. Никон, конечно, в подавляющем большинстве случаев пересылал их в Белоруссию царю, но, если дело не терпело отлагательства, он, не будучи по природе бюрократом, принимал решение и сам. На это не преминули обратить внимание Алексея Михайловича ревниво относившиеся к неслыханному возвышению Никона царедворцы.

Как известно, одним из поводов отречения Никона от патриаршества явилось то обстоятельство, что царь не пригласил его на встречу в Москве 6 июля (ст. ст.) 1658 года грузинского царевича Теймураза. Поскольку Теймураз представлял православную страну, отсутствие патриарха, второго «великого государя», на приёме само по себе было плохим сигналом православным народам с точки зрения общей для царя и Никона идеи Вселенского Православного Царства. Потому что залог создания такого Царства — безусловное единство светской и духовной властей. Никон отнёсся к поступку Алексея Михайловича со смирением, которое, возможно, ему трудно далось. Но когда он послал на церемонию своего представителя, князя Мещерского, того дважды ударил палкой по голове и оскорбил царский окольничий Хитрово, а царь не стал расследовать без проволочек этот безобразный поступок. Конечно, Никон, которому Алексей Михайлович и всё его окружение дали на патриаршей интронизации клятву послушания, такого унижения уже не мог оставить без ответа, потому что унижался уже не столько он сам, сколько возглавляемая им Церковь. Никон оставил патриарший престол, не снимая с себя сана патриарха, и уехал в основанный им Ново-Иерусалимский Воскресенский монастырь.

ст.) 1658 года грузинского царевича Теймураза. Поскольку Теймураз представлял православную страну, отсутствие патриарха, второго «великого государя», на приёме само по себе было плохим сигналом православным народам с точки зрения общей для царя и Никона идеи Вселенского Православного Царства. Потому что залог создания такого Царства — безусловное единство светской и духовной властей. Никон отнёсся к поступку Алексея Михайловича со смирением, которое, возможно, ему трудно далось. Но когда он послал на церемонию своего представителя, князя Мещерского, того дважды ударил палкой по голове и оскорбил царский окольничий Хитрово, а царь не стал расследовать без проволочек этот безобразный поступок. Конечно, Никон, которому Алексей Михайлович и всё его окружение дали на патриаршей интронизации клятву послушания, такого унижения уже не мог оставить без ответа, потому что унижался уже не столько он сам, сколько возглавляемая им Церковь. Никон оставил патриарший престол, не снимая с себя сана патриарха, и уехал в основанный им Ново-Иерусалимский Воскресенский монастырь.

Случайно ли, что разрыв царя и патриарха был связан со встречей грузинского царевича? Думаю, не случайно. Царь, недавно вернувшийся с успешно протекавшей войны за освобождение православных Речи Посполитой, увидел воочию, что будущее Вселенское Православное Царство — уже не миф, и серьёзно озаботился (не без нашёптываний лукавых царедворцев, естественно) своим положением в этом Царстве. Ведь среди причин промосковских настроений в православном мире первой всё же было единство веры, а уж потом — желание перейти под руку русского царя. Визит в июле 1658 года православного иностранного гостя дал повод Алексею Михайловичу показать, «кто в Третьем Риме главный».

Тяжело, противоречиво складывалась Русская православная империя в условиях, когда после отречения Никона была принижена роль Церкви… Но, может быть, идея Вселенского Православного Царства в принципе не была жизнеспособной, если столь сильно зависела от личных взаимоотношений царя и патриарха? Будь на их месте другие люди, возникли бы те же проблемы. Весь вопрос в том, на какой основе возникло бы такое Царство? На основе сакрального отношения к институту царской власти или на основе сакрального отношения к Церкви? В том, что здесь требуется неразрывное единство, никто не сомневался. Но какая власть является залогом этого единства — светская или духовная? Как ни прикидывай, а прав Никон: церковная компонента объединения должна преобладать — ведь так было, начиная с 1648 года, когда Украина восстала против католической Польши. И по сию пору это так. Вот доказательство: последний русский царь имел куда больше титулов, чем Алексей Михайлович, — он был и царём Польским, и великим князем Финляндским и т.д., и т.п., а где это всё сейчас? Сталин всё восстановил, кроме Польши и Финляндии, но мы-то сейчас не имеем даже Украины и Белоруссии.

Весь вопрос в том, на какой основе возникло бы такое Царство? На основе сакрального отношения к институту царской власти или на основе сакрального отношения к Церкви? В том, что здесь требуется неразрывное единство, никто не сомневался. Но какая власть является залогом этого единства — светская или духовная? Как ни прикидывай, а прав Никон: церковная компонента объединения должна преобладать — ведь так было, начиная с 1648 года, когда Украина восстала против католической Польши. И по сию пору это так. Вот доказательство: последний русский царь имел куда больше титулов, чем Алексей Михайлович, — он был и царём Польским, и великим князем Финляндским и т.д., и т.п., а где это всё сейчас? Сталин всё восстановил, кроме Польши и Финляндии, но мы-то сейчас не имеем даже Украины и Белоруссии.

А вот Церковь наша — по-прежнему Церковь всея Руси и действует как русская почти на всей территории бывшей Российской империи. Православное население имперских (советских) окраин — наши самые надёжные и искренние друзья. Итак, священство в нашей истории действительно «царства преболе есть». Причём это не вовсе умаляет значение царства, ибо оно есть щит и опора православного государства. Но как у воина не щит и доспехи главное, а воинский дух, так и в православном царстве духовная составляющая первичнее державной.

Итак, священство в нашей истории действительно «царства преболе есть». Причём это не вовсе умаляет значение царства, ибо оно есть щит и опора православного государства. Но как у воина не щит и доспехи главное, а воинский дух, так и в православном царстве духовная составляющая первичнее державной.

Опыт 14 лет патриаршества Никона (из коих он лишь 6 лет непосредственно управлял Церковью) открыл новую, важнейшую и поучительнейшую страницу в истории нашей Церкви. Митрополит Макарий (Булгаков) писал: «При Никоне или, вернее, самим Никоном сделана была самая смелая из всех когда-либо у нас бывших и решительная попытка отстоять самостоятельность и независимость Русской Церкви от светской власти, хотя и кончившаяся для него неудачно. При Никоне чаще, чем когда-либо, происходили сношения Русской Церкви с Греческою по делам церковным, чаще, чем когда-либо, приезжали к нам высшие греческие иерархи, и при их участии совершались у нас такие соборы, каких ни прежде, ни после у нас не бывало. Да и сам Никон, с его необыкновенным умом и характером и с его необыкновенною судьбою, представляет собой такое лицо, которое резко выдаётся в ряду других наших патриархов и всех когда-либо бывших в нашей Церкви первосвятителей».

Андрей Венедиктович ВОРОНЦОВ

Патриарх России все больше становится главной политической силой

Когда Патриарх Кирилл в конце августа посетил крупнейшую в России верфь, его встретили со всеми воинскими почестями.

Во время игры духового оркестра на Северной верфи в Северодвинске предводитель Русской Православной Церкви прошел мимо шеренги матросов в парадной форме, поднялся на борт атомной подводной лодки и вручил экипажу икону Божией Матери.

Позже он сказал, что обороноспособность России должна поддерживаться православными ценностями.

«Вы не должны стыдиться ходить в церковь и учить своих детей православной вере», — сказал патриарх северодвинским рабочим. «Тогда нам будет что защищать с помощью наших ракет».

Комментарии Кирилла о связи священной христианской веры и светской ядерной мощи вызвали недоумение, особенно среди религиозных меньшинств России. Это событие, по мнению аналитиков, также послужило иллюстрацией растущего политического авторитета патриарха.

«Патриарх Кирилл очень энергичен и видит себя не только религиозным деятелем, но и человеком, который может играть роль и в светских делах», — говорит Борис Фаликов, доцент кафедры религиоведения РГГУ в Москве.

«С момента воцарения активно занимается церковными делами, а также ищет свою роль в российской политике». века тесных, но зачастую непростых связей, включая десятилетия подавления церкви при советской власти

Фаликов говорит, что Кирилл пытается найти сложный баланс в своих отношениях с государством, поскольку он выстраивает свою собственную политическую роль:

«Он находит общий язык со светской властью, но в то же время понимает, что церковь не должна терять своей автономии и не должна становиться послушным орудием Кремля», — говорит Фаликов.

«Но тем не менее их интересы часто совпадают, потому что церкви много нужно от государства, и государство много дает церкви».

Soft-Power Tool

Политическая роль Кирилла ярко проявилась во время его недавней громкой поездки на Украину, где он стремился объединить разрозненные православные христиане страны, разделенные на приходы, лояльные Московскому Патриархату, и автономные Украинская православная церковь.

Многие наблюдатели усмотрели в поездке Кирилла политическую подоплеку, которая состоялась, когда Москва вела ожесточенную борьбу с прозападным правительством в Киеве, и состоялась вскоре после визита в Украину вице-президента США Джо Байдена.

В телеобращении 28 июля Кирилл призвал украинцев не жертвовать общими православными ценностями, которые они разделяют с Россией, в стремлении к более тесным связям с Европой, явно намекая на усилия Киева по вступлению в НАТО и Европейский Союз.

Отец Игорь Яцыв, пресс-секретарь Любомира Гузара, главы Украинской греко-католической церкви, сказал Русской службе Радио Свобода, что Кирилл звучит как «политик из России… который хочет установить сферу влияния в Украине». «, а не религиозный лидер.

«Визит был не просто пастырским. Он был политическим», — сказал Яцыв.

«Учитывая заявления Кирилла о двух братских народах, которые нельзя разделить, возникает вопрос, понимает ли он, что Украина сегодня — независимая страна».

Фаликов и другие говорят, что у Кирилла была своя религиозная программа в Украине — объединение православных верующих — но это совпадало со светскими интересами Кремля, главным образом возвращая Украину в сферу его влияния.

«Его визит в Украину — это пример того, как церковная политика работает на пользу российскому государству», — сказал Фаликов. а скорее играл автономную роль. В этом случае его интересы как церковного чиновника пересекались с интересами государства».

В недавнем комментарии, опубликованном в The Moscow Times, редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов назвал Кирилла «новым общественным деятелем в России, чей политический вес и дипломатические навыки превосходят таковые у светских властей. »

Лукьянов добавил, что способность Кирилла сочетать «тактичность и доброжелательность с твердостью идеологических позиций» является примером «мягкой негосударственной силы, за отсутствие которой Москву давно критикуют».

Похожее наступление мягкой силы также, вероятно, будет продемонстрировано позже в этом году, когда Кирилл посетит Грузию, страну, которая прошлым летом вела ожесточенную пятидневную войну с Россией и стремится вступить в НАТО, но которая также имеет большую и набожную Православное население.

Есть также признаки того, что интересы Кирилла выходят за пределы постсоветского пространства.

Интерфакс сообщил 2 сентября, что Кирилл поддерживает идею помочь этническим русским победить на выборах в законодательные органы Евросоюза. После встречи с Татьяной Жданок, президентом Европейско-российского альянса и депутатом Европарламента от Латвии, Кирилл сказал, что придает «большое значение сотрудничеству Русской православной церкви и политических сил в Европе и активно работает в этом направлении». направление.»

Сферы влияния

Но аналитики говорят, что политическая роль Кирилла шире, чем просто оружие в кремлевском арсенале мягкой силы.

Согласно недавнему соглашению с правящей партией «Единая Россия», он получил право рассматривать и предлагать изменения любого законодательства в Государственной Думе, представляющего особый интерес для церкви.

Аналитики отмечают, однако, что влияние Кирилла не распространяется на весь спектр вопросов, стоящих перед законодательным органом, но очень сильно в нескольких избранных областях:

«Кирилл уже получил от [президента Дмитрия] Медведева больше, чем [его предшественник патриарх Алексий II] получил от Путина за все время своего президентства», — говорит Николай Митрохин, научный сотрудник, специализирующийся на религиозных вопросах в Центре восточноевропейских исследований в Бременский университет в Германии

«Тем не менее он имеет влияние в очень узкой сфере — образовании, культуре, духовности — но не более того».

Кирилл уже дал понять, что намерен использовать свое растущее влияние, чтобы не допустить полового воспитания в российских школах.

В мае Россия ратифицировала Европейскую социальную хартию, которая призывает к санитарному просвещению в школах, включая половое воспитание. Кирилл полон решимости сделать так, чтобы этого не произошло, когда Дума будет кодифицировать хартию как российское законодательство.

Предшественник Кирилла, Алексий II, руководил возрождением церкви, опустошенной коммунизмом

Патриарх также стремится расширить преподавание православной культуры в государственных школах России и ввести капелланов в воинские части. Каждая из этих инициатив сталкивается с оппозицией в преимущественно мусульманских регионах, таких как Татарстан.

Но у Кирилла были и свои разногласия с Кремлем.

В недавнем интервью журналу «Эксперт» архиепископ Иларион, возглавляющий Отдел внешних связей Московской Патриархии и являющийся ближайшим помощником Кирилла, назвал советского лидера Иосифа Сталина «духовно уродливым чудовищем», которое было «сравнимо с Гитлер» и «развязал геноцид против народа своей страны».

Митрохин говорит, что Иларион и другие священнослужители, которые были выходцами из периода гласности Михаила Горбачева, имеют сильное влияние на 62-летнего патриарха.

«Священники, занимающиеся административными вопросами, достигли совершеннолетия в 1980-х и 1990-х годах. Это поколение, которому сейчас 35-45 лет, настроено очень антисталински. На них очень повлияла перестроечная критика сталинского периода», — говорит Митрохин.

В какой-то степени это ставит Московский Патриархат в противоречие с некоторыми элементами в Кремле, стремящимися реабилитировать некоторые элементы сталинизма как часть новой, националистической, русской идеологии.

Неспокойная история

Политическое влияние патриархов Русской Православной Церкви менялось на протяжении столетий. Церковь представляла собой ключевой компонент идеологической доктрины «православия, самодержавия и национализма», господствовавшей в России при династии Романовых.

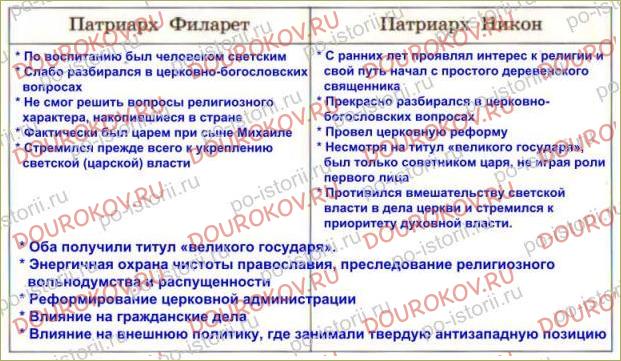

Большинство историков сходятся во мнении, что самым могущественным был Патриарх Филарет в начале XVII века, который был фактическим правителем России во время правления своего сына, царя Михаила I, первого монарха из династии Романовых.

Михаилу было всего 16 лет, когда он пришел к власти после Смутного времени, периода фракционной борьбы и голода, который едва не привел к краху Российского государства.

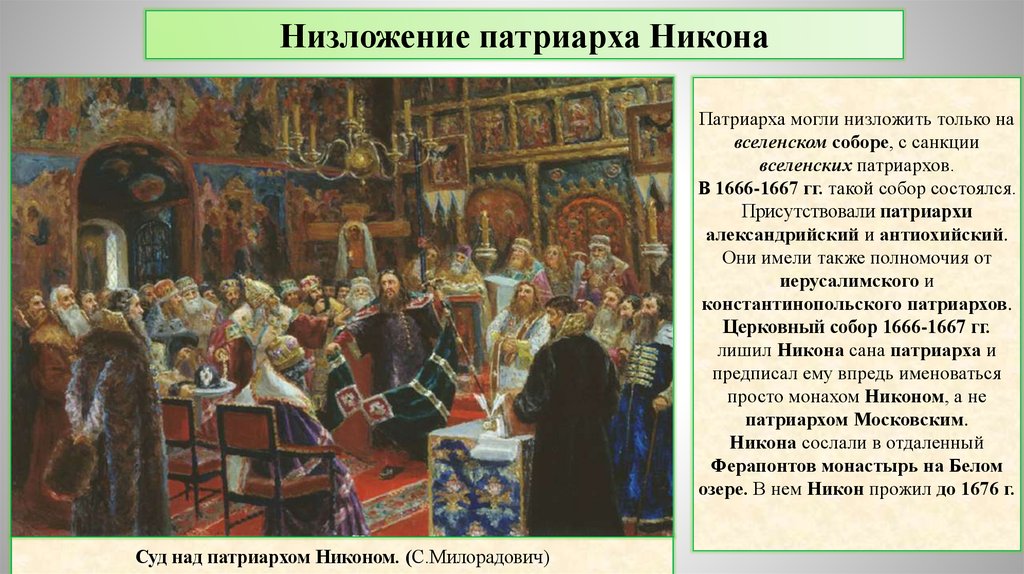

Другие патриархи не так преуспели, когда пытались утвердить политическую власть. Одним из примеров является патриарх Никон, стремившийся стать соправителем царя Алексея в середине XVII века. Смещен с патриарха и заточен простым монахом в Ферапонтов монастырь на севере Вологодчины.

Царь Петр I недоверчиво относился к церковным властям и в 1721 году упразднил Московскую Патриархию, заменив ее Святейшим Правительствующим Синодом и подчинив церковь большему контролю светских властей.

Патриаршество было восстановлено в 1917 году, но вновь приостановлено советскими властями в 1925 году. В последний раз оно было восстановлено в 1943 году во время Великой Отечественной войны.

Большинство патриархов в той или иной степени стремились приспособиться к светским правителям России. Самый известный пример — патриарх Алексий I, возведенный на престол при поддержке Сталина в 19 г. 45, ближе к концу Второй мировой войны.

45, ближе к концу Второй мировой войны.

Сталин разрешил Русской православной церкви, которая была подавлена после большевистской революции 1917 года, снова официально действовать, начиная с 1943 года, хотя и под жестким советским контролем. Этот шаг рассматривался как часть усилий по усилению патриотической поддержки властей во время Второй мировой войны и после нее.

Сотрудничество усилилось при Алексии I, недоброжелатели которого обвиняли его в осквернении церкви сотрудничеством с коммунистическими властями.

В связи с растущим авторитетом Кирилла в российских СМИ появились слухи о том, что так называемое двоевластие президента Медведева и премьер-министра Владимира Путина может превратиться в триумвират.

Аналитики отвергают такие предположения как нереальные, но добавляют, что влияние Кирилла, тем не менее, вероятно, будет расти:

«Это не превратится в триумвират, — говорит Фаликов. — Но видно, что Кирилл стремится повысить роль церкви». не только в обществе, но и в политике. Мы можем видеть это уже в первые месяцы его патриархата».

Мы можем видеть это уже в первые месяцы его патриархата».

Никон | Encyclopedia.com

гейл

просмотров обновлено 21 мая 2018 г.

НИКОН (1605–1681), патриарх Московский, реформатор Русской православной церкви. Никон ненадолго доминировал на российской политической и церковной сцене в середине семнадцатого века. Не последним из его достижений было то, что он поднялся из полной безвестности, чтобы сделать это. Он служил на московском приходе десять лет, но отвернулся от столицы в начале 1630-х годов, когда внезапно умерли трое его детей. И он, и его жена решили стать монахами. Большую часть времени Никон жил отшельником (1634–1643). Однако он был избран игуменом Кожеезерской пустыни и к 1646 г. был игуменом важного монастыря в Москве. Там он подружился с царем. Не прошло и трех лет, как он был назначен митрополитом (архиепископом) Новгородским и к 1652 г. уже стоял в очереди на избрание на сам патриарший престол.

К этому времени Никон явно был связан с реформаторами русской церкви, «богоискателями». Они способствовали заметному возрождению нравственной и богослужебной жизни русского народа. Во время своего избрания Никон получил необычное обещание послушания от царя и бояр царства. Теперь ему предстояло реализовать его беспрецедентным образом. Он приступил ускоренными темпами — и по собственной инициативе — к новым литургическим реформам. Принцип, на котором он основывал эти реформы, заключался в том, что православие было всеобщим, а не только московским; что Россия получила свое православие от греков; и что греческим образцам следует следовать везде, где можно обнаружить какое-либо несоответствие между греческой и русской практикой. Никон не стал останавливаться на том, чтобы сообразить, что такие несоответствия вполне могут быть законными и что греческая практика XVII века может быть не более «аутентичной», чем русская.

Народное благочестие было возмущено некоторыми из самых ранних реформ Никона, не в последнюю очередь потому, что они предусматривали использование трех пальцев вместо двух для часто используемого крестного знамения. В любом случае русские давно привыкли считать московскую веру и обычаи нормативными. Через несколько лет произошел раскол. В то время как собственная приверженность Никона своим реформам, кажется, поколебалась в течение нескольких лет, старообрядцы (также известные как старообрядцы) последовательно принимали преследования, а не терпели новые обычаи.

В любом случае русские давно привыкли считать московскую веру и обычаи нормативными. Через несколько лет произошел раскол. В то время как собственная приверженность Никона своим реформам, кажется, поколебалась в течение нескольких лет, старообрядцы (также известные как старообрядцы) последовательно принимали преследования, а не терпели новые обычаи.

Парадоксально, но русские церковные соборы 1666 и 1667 годов, принявшие никонианские реформы и отлучившие от церкви консервативных старообрядцев, судили и самого Никона. Их скрытой целью был вопрос власти. Соборы сочли, что Никон слишком охотно принял папские стандарты власти. Например, он опубликовал на русском языке поддельный Дар Константина (документ IX века, сфабрикованный для укрепления власти римского престола) и защищал средневековую формулировку «двух мечей», которая, как считалось, оправдывала власть папы над церковью и государством. Он настаивал на том, чтобы духовенство имело первенство по отношению к правителю, и сопротивлялось любому светскому вызову церковным прерогативам или владению землей. Все это вызывало негодование у бояр, а со временем и у царя. Сам царь Алексей в 1666 году позаботился о том, чтобы церковный собор низложил его бывшего друга Никона. Таким образом, он подготовил почву для реформ Петра Великого 1720 года, которые предполагали абсолютное (административное) подчинение церкви государству.

Все это вызывало негодование у бояр, а со временем и у царя. Сам царь Алексей в 1666 году позаботился о том, чтобы церковный собор низложил его бывшего друга Никона. Таким образом, он подготовил почву для реформ Петра Великого 1720 года, которые предполагали абсолютное (административное) подчинение церкви государству.

Впоследствии Никон был сослан на север, и его статус был понижен до статуса простого монаха. Когда новый царь Федор разрешил ему вернуться в Москву (1681 г.), было уже поздно: Никон умер в пути на юг в Ярославле. Тем не менее, его погребение было патриаршим.

Широкий спектр современных документов, касающихся Никона (некоторые из них написаны им самим), были переведены Уильямом Палмером как Патриарх и царь , 6 тт. (Лондон, 1871–1876 гг.). Некоторые из них еще не появились в оригинале. Важное исследование идей Никона содержится в книге М. В. Зызыкина 9.0135 Патриарх Никон: Его государственные и канонические идеи (Варшава, 1931–1938). Яркую и авторитетную картину эпохи дает Пьер Паскаль в книге Avvakum et les débuts du Raskol: La crise religieuse au dix-septième siècle en Russie , 2-е изд.