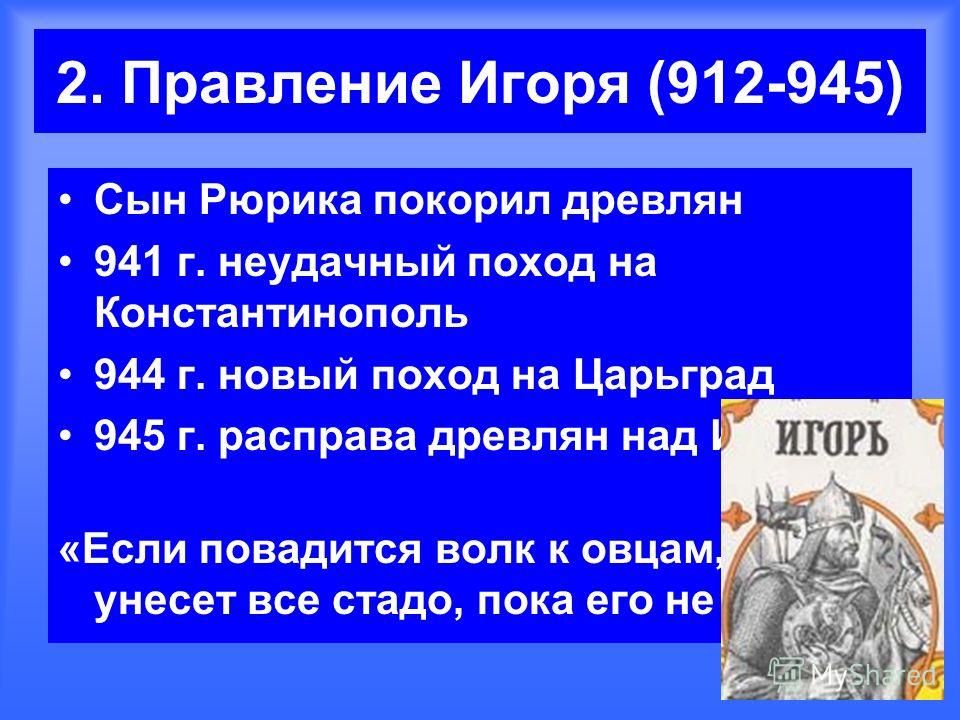

Поход на константинополь 941. События в период правления игоря старого

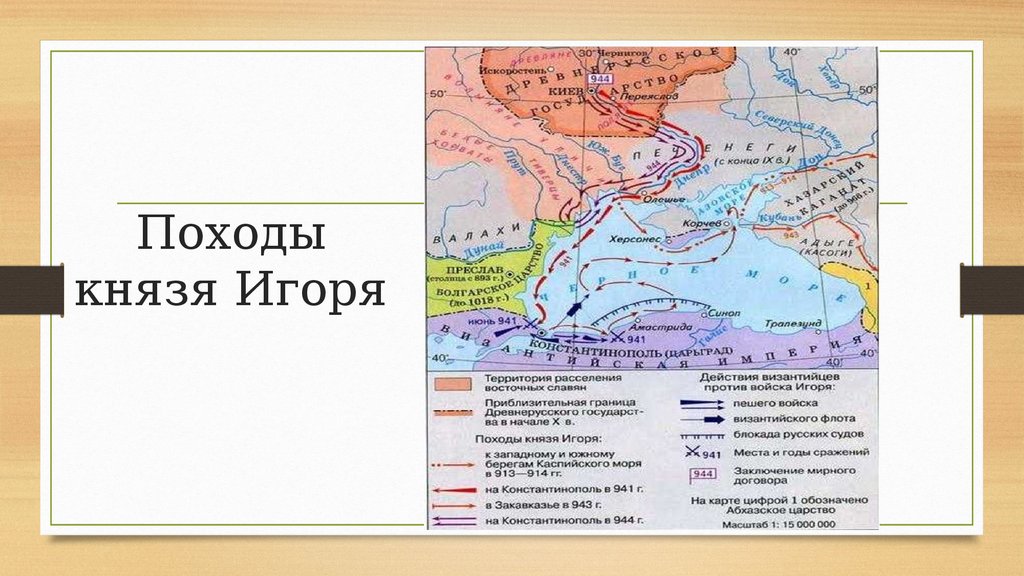

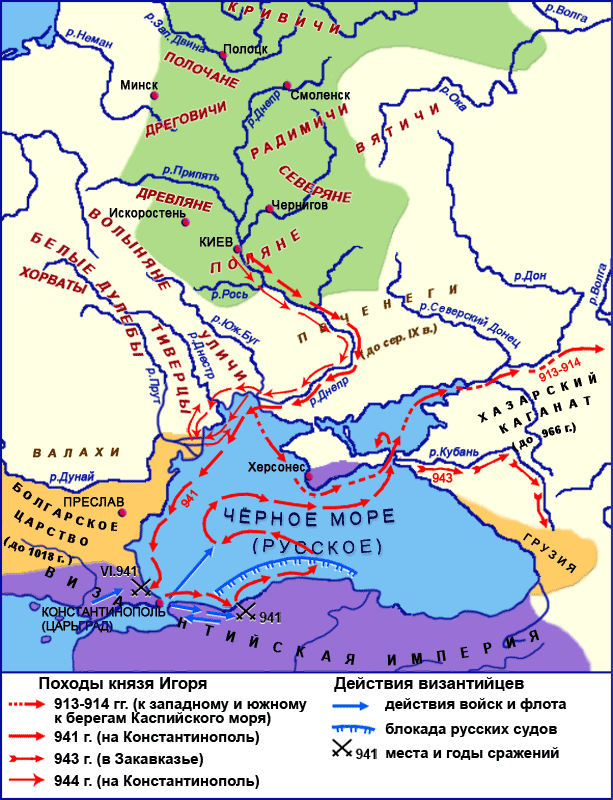

Русско-византийская война 941-944 годов — неудачный поход князя Игоря на Византию в 941 и повторный поход в 943, закончившийся мирным договором в 944. 11 июня 941 флот Игоря был рассеян у входа в Босфор византийской эскадрой, применившей греческий огонь, после чего боевые действия продолжались ещё 3 месяца на черноморском побережье Малой Азии. 15 сентября 941 русский флот был окончательно разгромлен у берегов Фракии при попытке прорваться на Русь. В 943 князь Игорь собрал новое войско с участием печенегов и повёл в поход на Дунай к северным границам Византийской империи. До военных столкновений дело на этот раз не дошло, Византия заключила мирный договор с Игорем, выплатив дань.

Предыстория и роль Хазарского каганата

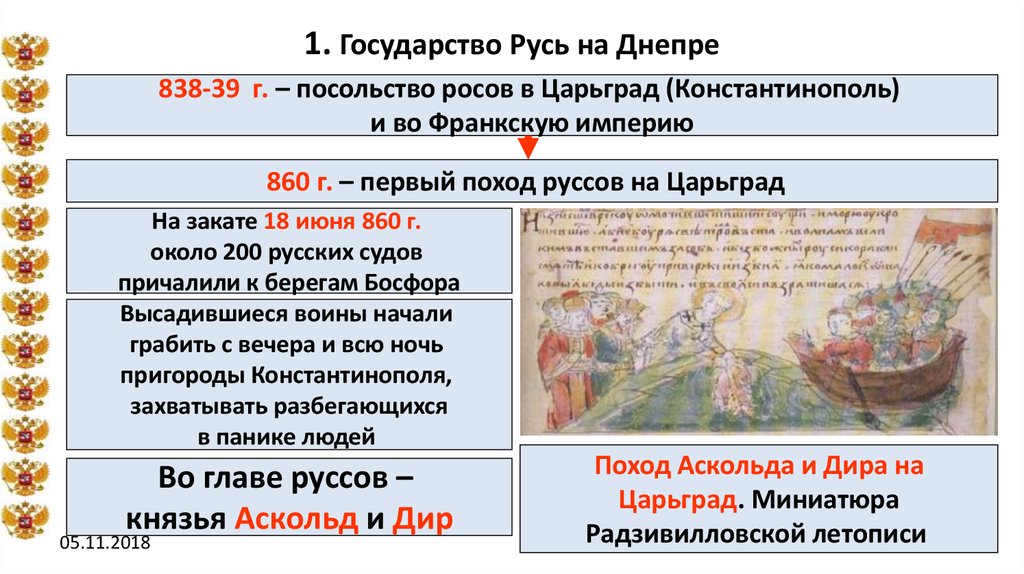

Кембриджский документ (письмо хазарского еврея 2-й половины X века) связывает поход Руси на Константинополь с событиями, имевшими место в Хазарии незадолго до этого. В 930-е года византийский император Роман начал кампанию против иудеев.

По Кембриджскому документу Русь попала в зависимость от Хазарии, однако древнерусские летописи и византийские авторы даже не упоминают хазар при описании событий..

Н. Я. Половой предлагает следующую реконструкцию событий: Хальга был одним из воевод Игоря. Пока он сражался с Песахом, Игорь решил помириться с хазарами, отозвал Хальгу из Тмутаракани и двинулся походом на Константинополь. Именно поэтому Хальга так крепко держит данное Песаху слово воевать с Романом. Часть русского войска с воеводой Хальгой прошла на кораблях мимо Херсонеса, а другая часть с Игорем вдоль побережья Болгарии. Из обоих мест в Константинополь пришли вести о приближающемся неприятеле, поэтому Игорю не удалось застать город врасплох, как это произошло при первом набеге русов в 860 году.

По Кембриджскому документу Русь попала в зависимость от Хазарии, однако древнерусские летописи и византийские авторы даже не упоминают хазар при описании событий..

Н. Я. Половой предлагает следующую реконструкцию событий: Хальга был одним из воевод Игоря. Пока он сражался с Песахом, Игорь решил помириться с хазарами, отозвал Хальгу из Тмутаракани и двинулся походом на Константинополь. Именно поэтому Хальга так крепко держит данное Песаху слово воевать с Романом. Часть русского войска с воеводой Хальгой прошла на кораблях мимо Херсонеса, а другая часть с Игорем вдоль побережья Болгарии. Из обоих мест в Константинополь пришли вести о приближающемся неприятеле, поэтому Игорю не удалось застать город врасплох, как это произошло при первом набеге русов в 860 году.Древляне возмутились было, думали освободиться от дани. Игорь усмирил их и заставил платить больше прежнего. Он тоже совершал походы в чужие края, но удачи ему такой, как Олегу, не было. При Игоре Рюриковиче совершен был набег на прикаспийских жителей.

Печенеги и русские

В конце IX в., незадолго до начала княжения Игоря Рюриковича, по соседству с русскими появились орды нового племени кочевников – печенегов . Они стали кочевать в степях от Дуная до Дона. Византийское правительство, чтобы спасти свои владения от их набегов, старалось жить с ними в мире, посылало богатые подарки их вождям, а иногда коварные греки подкупали печенегов, чтобы те нападали на руссов. В мирное время печенеги продавали русским коней, быков, овец, нанимались иной раз перевозить товары и таким образом помогали торговым сношениям с греками. Но по большей части эти кочевники враждовали с русскими, неожиданно врывались небольшими отрядами в русскую область, грабили ее, сжигали поселения, уничтожали нивы, часто нападали на русские купеческие караваны, поджидая их у Днепровских порогов.

Они стали кочевать в степях от Дуная до Дона. Византийское правительство, чтобы спасти свои владения от их набегов, старалось жить с ними в мире, посылало богатые подарки их вождям, а иногда коварные греки подкупали печенегов, чтобы те нападали на руссов. В мирное время печенеги продавали русским коней, быков, овец, нанимались иной раз перевозить товары и таким образом помогали торговым сношениям с греками. Но по большей части эти кочевники враждовали с русскими, неожиданно врывались небольшими отрядами в русскую область, грабили ее, сжигали поселения, уничтожали нивы, часто нападали на русские купеческие караваны, поджидая их у Днепровских порогов.

Печенеги были рослые, сильные люди дикого, свирепого вида. Они были превосходные наездники и отличные стрелки. Стрелы и копья были главным их оружием, а кольчуги и шлемы защищали их от вражьих ударов. На своих легких степных конях с дикими криками кидались они на врагов, осыпая их стрелами. Затем, если не могли сразу сломить противника, обращались в притворное бегство, стараясь завлечь врага в погоню за собой и при помощи засады окружить его и уничтожить. Игорю Рюриковичу, первому из русских князей, пришлось оборонять свою область от этих степных хищников.

Игорю Рюриковичу, первому из русских князей, пришлось оборонять свою область от этих степных хищников.

Походы князя Игоря на Византию

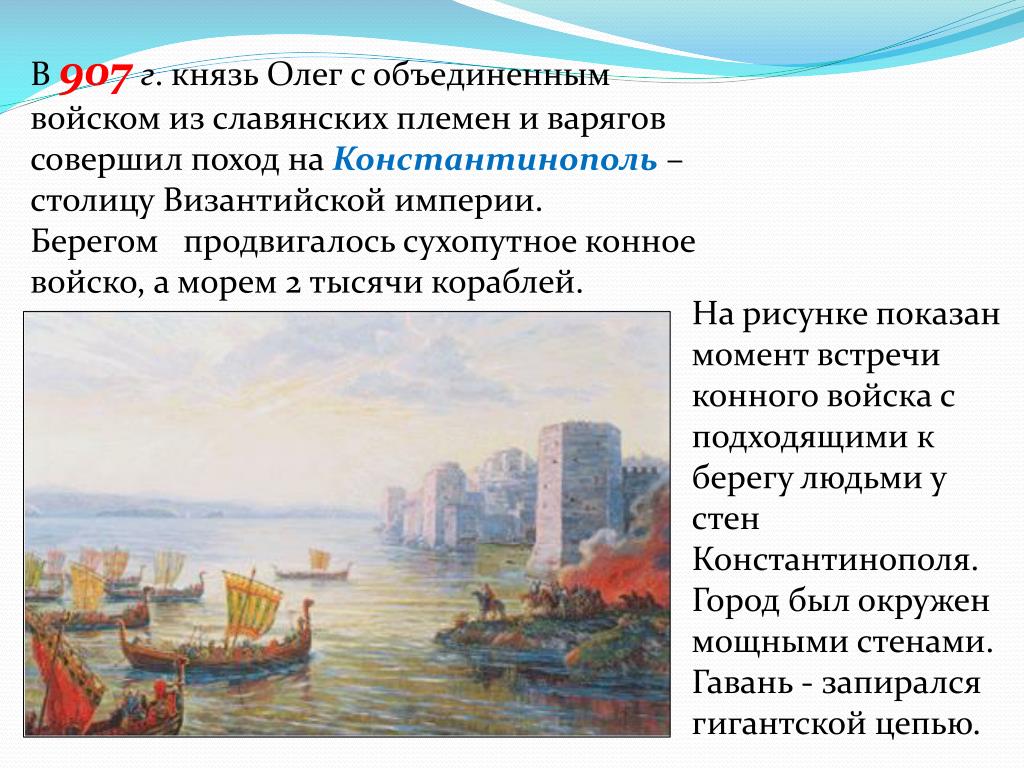

Задумал Игорь, по примеру Олега , сделать большой набег на Византию и промыслить себе и дружине большую добычу. Собрав огромную рать, направился он обычным путем на ладьях к берегам Византии . Как только показались бесчисленные суда русские в Черном море, дунайские болгары дали знать об этом императору. На этот раз руссы напали на азиатские берега Византийской империи и стали здесь, если верить греческим известиям, страшно свирепствовать: они предавали разным истязаниям пленных, выжигали селения, грабили церкви и монастыри. Наконец греки собрались с силами, снарядили корабли и выступили против врагов. Игорь Рюрикович был вполне уверен, что руссы одержат победу, но ошибся. Когда сошлись византийские суда с русскими, вдруг византийцы стали метать огонь на русские ладьи. Попадет он на лодку – спасения нет! Пламя охватывает ее – вода его не гасит, упадет огонь на воду – и на воде горит!.

Спаслись немногие и рассказывали потом с ужасом, что у греков во время этого боя была в руках небесная молния, что они бросали ее на русские ладьи и те гибли в пламени. Дело в том, что византийцы употребляли на войне особый состав из нескольких горючих веществ (нефти, серы, смолы и др.). Когда состав этот зажигали, огонь нельзя было погасить водою, она даже усиливала пламя. По воде состав этот плавал и горел. На византийских судах на носовой части устраивались особые медные трубы, при помощи их греки, подойдя близко к неприятельским судам, бросали горящий состав и зажигали их. Этот « греческий огонь », как его называли, не одних руссов приводил в ужас, но и других иноплеменников, нападавших на греков.

Игорь Рюрикович хотел во что бы то ни стало загладить стыд своего поражения и отомстить грекам. Он послал за море звать охочих людей из норманнов в новый поход на Византию. Толпы хищных воителей, падких на добычу, направились в Киев. Три года собирался князь Игорь, наконец изготовился, нанял и печенегов, а чтобы они не изменили, взял у них заложников и отправился в путь.

Он послал за море звать охочих людей из норманнов в новый поход на Византию. Толпы хищных воителей, падких на добычу, направились в Киев. Три года собирался князь Игорь, наконец изготовился, нанял и печенегов, а чтобы они не изменили, взял у них заложников и отправился в путь.

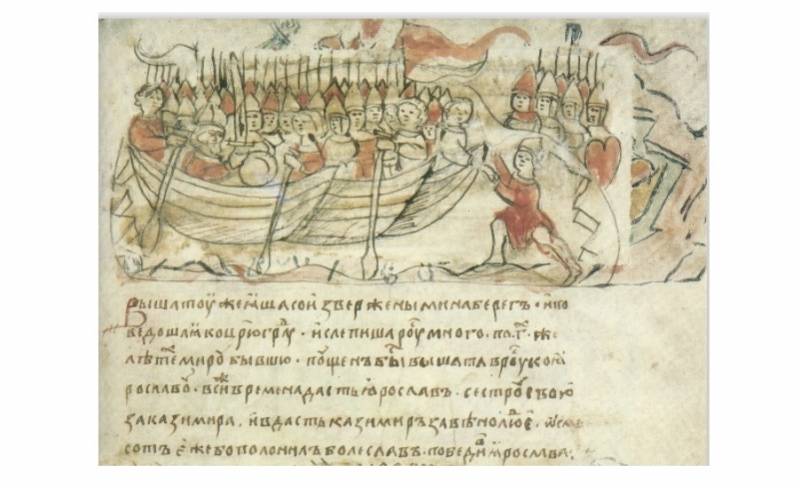

Поход князя Игоря на Константинополь в 941 г. Миниатюра из Радзивилловской летописи

Пришла в византийскую столицу Константинополь грозная весть из Корсуня (греческого города на Таврическом полуострове): «Идет Русь без числа: корабли их покрыли все море!..» За этой вестью последовала другая от болгар: «Идет Русь и печенеги с ними!»

Византийский император рассудил, что лучше ублажить как-нибудь врагов, не вступая с ними в новую борьбу, и послал нескольких знатных бояр сказать Игорю: «Не ходи на нас, возьми дань, какую брал Олег, мы еще и прибавим к ней».

Отправили греки и печенегам богатые дары – много золота и дорогих паволок (шелковых тканей). Руссы в это время дошли уже до Дуная. Созвал Игорь Рюрикович свою дружину, сказал ей о предложении византийского императора и стал советоваться, как быть. Порешили принять предложение.

Порешили принять предложение.

«Когда император, – сказала дружина, – и так предлагает уплатить дань и мы можем взять с Византии золото, серебро и паволоки без боя, то чего же нам еще? Разве известно, кто одолеет – мы или они! Да и с морем не уговоришься. Не по земле ведь ходим, а по глубине морской – общая всем нам может быть смерть».

Принял этот совет князь, взял у греков золото и паволоки себе и на всех воинов своих и вернулся в Киев.

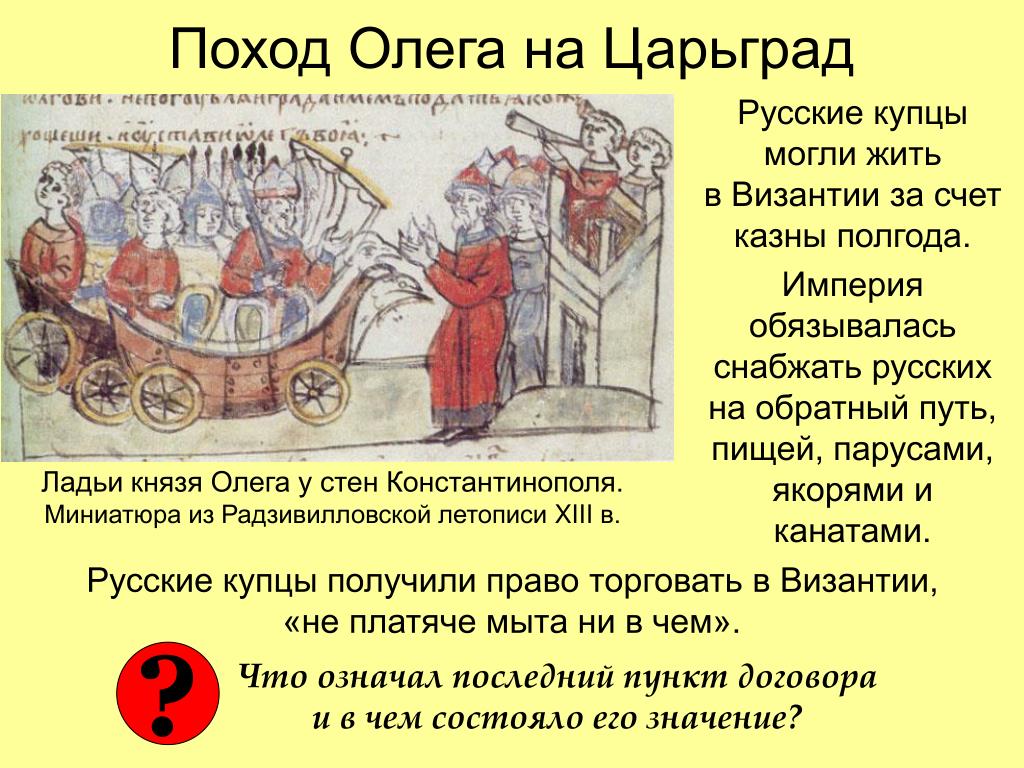

На следующий же год он и византийский император обменялись посольствами и заключили новый договор, похожий на договор Олега с греками . Князь Игорь Рюрикович пришел со старшими своими дружинниками (боярами) на холм, где стоял идол Перуна . Все положили свое оружие, копья, мечи, щиты и клялись византийским послам, что будут соблюдать договор. Были между дружинниками и христиане, они присягали в церкви св. Ильи.

Одарил князь Игорь греческих послов мехами, воском и челядью (то есть рабами) и отпустил их.

Договоры с византийцами Игоря Рюриковича и раньше – Олега – показывают, что русские совершали не просто дикие набеги, но имели в виду и торговые выгоды. В договорах этих уже выговариваются русским торговцам разные льготы; обязываются та и другая стороны оказывать помощь купцам, потерпевшим крушение, справедливо разбирать и судить разные ссоры, могущие возникнуть при торговых сношениях и пр. Опасливые греки, видимо побаиваясь воинственных руссов, требуют, чтобы в столицу не входило их разом более 50 человек, притом безоружных…

В договорах этих уже выговариваются русским торговцам разные льготы; обязываются та и другая стороны оказывать помощь купцам, потерпевшим крушение, справедливо разбирать и судить разные ссоры, могущие возникнуть при торговых сношениях и пр. Опасливые греки, видимо побаиваясь воинственных руссов, требуют, чтобы в столицу не входило их разом более 50 человек, притом безоружных…

О смерти Игоря Рюриковича русские летопись рассказывают так. Под старость он не ходил сам на полюдье . Полюдьем назывался сбор дани: князь с дружиной обыкновенно ходил по селам и городам «по людям» и собирал дань, которую делил с дружинниками. Стал князь поручать сбор дани своему боярину Свенельду. Это невыгодно было для дружины Игоря, и стала она роптать:

«Отроки (дружинники) Свенельда разбогатели оружием и платьем, а мы наги, пойди, князь, с нами за данью, и ты добудешь, и мы!»

Князь Игорь собирает дань с древлян в 945 году. Картина К. Лебедева, 1901-1908

Послушался их князь Игорь, пошел в землю древлян собирать дань, причем он и дружина его прибегали к насилиям.

Казнь князя Игоря древлянами. Рисунок Ф. Бруни

Когда князь Игорь снова начал силою собирать дань, древляне из города Коростеня перебили маленький отряд Игоря и самого его убили (945 г.). Есть известие, будто они, пригнув стволы двух деревьев один к другому, привязали к ним несчастного князя, потом отпустили их, и Игорь Рюрикович погиб ужасной смертью – он был разорван деревьями на две части.

Н. Я. Половой предлагает следующую реконструкцию событий: Хальга был одним из воевод Игоря. Пока он сражался с Песахом, Игорь решил помириться с хазарами, отозвал Хальгу из Тмутаракани и двинулся походом на Константинополь . Именно поэтому Хальга так крепко держит данное Песаху слово воевать с Романом. Часть русского войска с воеводой Хальгой прошла на кораблях мимо Херсонеса , а другая часть с Игорем вдоль побережья Болгарии. Из обоих мест в Константинополь пришли вести о приближающемся неприятеле, поэтому Игорю не удалось застать город врасплох, как это произошло при первом набеге русов в 860 году .

Первый поход Игоря. 941 год

Источники по походу 941 года

Второй поход Игоря. 943 год

Текст русско-византийского договора, имеющего военно-торговый характер, полностью процитирован в ПВЛ . Прежде всего он регулирует условия пребывания и торговли русских купцов в Византии, определяет точные суммы денежных штрафов за различные проступки, устанавливает суммы выкупа за пленников. Также там сформулировано положение о военной взаимопомощи между русским великим князем и византийскими царями.

Также там сформулировано положение о военной взаимопомощи между русским великим князем и византийскими царями.

В следующий год после заключения договора великий князь Игорь был убит древлянами .

Примечания

Литература

- Половой Н. Я. // Византийский временник, том XVIII, 1961 г., стр. 85-104.

- Половой Н. Я.

В «Повести временных лет», памятнике, который более других известен читателям, владеющим русским языком, есть описание двух походов князя Игоря на Царьград. В 941 году русские были разбиты, а в 944 году они получили большую дань от византийцев без борьбы. В 945 же году с Византией был заключен очень выгодный мирный договор. Посмотрим, что же сообщает нам летопись об этих походах.

В 941 Игорь с большим войском отправился в поход на греков. О качественном составе войска нам ничего не известно. Летопись просто сообщает, что отправилось 10000 кораблей. Да, да! Именно десять тысяч! Скорее всего, это просто означает, что были собраны крупные силы, только и всего, а не точное количество кораблей. Болгары тут же известили византийцев о предстоящем походе русских, и те, по идее, должны были бы подготовиться к отражению нападения. Получилось несколько иначе. Маршрут для похода на Царьград описан довольно странный. Вначале русские опустошили Вифинию, затем Пафлагонию, Никомидию и Суд. Летопись не щадит своих соотечественников и сообщает довольно неприглядные обстоятельства этого похода:

Болгары тут же известили византийцев о предстоящем походе русских, и те, по идее, должны были бы подготовиться к отражению нападения. Получилось несколько иначе. Маршрут для похода на Царьград описан довольно странный. Вначале русские опустошили Вифинию, затем Пафлагонию, Никомидию и Суд. Летопись не щадит своих соотечественников и сообщает довольно неприглядные обстоятельства этого похода:

«А кого захватили, — одних распинали, в других же, расстанавливая их как мишени, стреляли, хватали, связывали назад руки и вбивали железные гвозди в макушки голов. Много же и святых церквей предали огню, монастыри и села пожгли…»

Как вам нравится такое описание подвигов наших далеких предков? Ну и богатств различных захватили тоже немало. Но тут с востока прибыли большие силы византийцев и окружили русских. Русские вышли против греков с оружием, по были побеждены. К вечеру они отошли в свой лагерь, ночью сели на свои ладьи и отчалили. Но не тут то было! На море их уже ожидал сильный флот, который применил против русских так называемый «греческий огонь». Позднее побежденные оправдывались:

Позднее побежденные оправдывались:

«Будто молнию небесную имеют у себя греки, и, пуская ее, пожгли нас. Оттого и не одолели их».

Ну, хорошо, на море огонь! А на суше-то, почему проиграли сражение? Скорее всего, силы русских были сильно преувеличены летописцем, и это был обычный бандитский набег не очень большого отряда.

Сразу же после возвращения Игорь стал собирать силы для нового похода на Царьград и послал приглашение для участия в походе заморским варягам. Значит, в этом походе варяги не участвовали?

В 944 году Игорь собрал, наконец, значительные силы:

«… варягов, русь, и полян, и славян, и кривичей, и тиверцев, и нанял печенегов…»

Русские отправились в поход двумя колоннами: на кораблях и конным ходом по суше. Поэтому когда император Роман получил от херсонесцев и болгар сообщения о новом походе русских, он послал к ним послов с предложениями о дани:

«Не ходи, но возьми дань, какую брал Олег, прибавлю и еще к той дани».

Отдельная дань была послана почему-то и к печенегам. Если они были в составе русского войска, то этот шаг представляется несколько странным. Но это ведь далеко не единственная и не самая большая странность в данной летописи. Около Дуная Игорь стал обсуждать со своей дружиной предложения византийского императора. Выяснилось, что, получив такие щедрые предложения, дружина потеряла всякий интерес к войне. Она сообщила князю:

Если они были в составе русского войска, то этот шаг представляется несколько странным. Но это ведь далеко не единственная и не самая большая странность в данной летописи. Около Дуная Игорь стал обсуждать со своей дружиной предложения византийского императора. Выяснилось, что, получив такие щедрые предложения, дружина потеряла всякий интерес к войне. Она сообщила князю:

«Если так говорит царь, то чего нам еще нужно, — не бившись взять золото, и серебро, и паволоки? Разве знает кто — кому одолеть: нам ли, им ли? Или с морем кто в союзе? Не по земле, ведь, ходим, но по глубине морской: всем общая смерть».

Князь Игорь был вынужден согласиться с единодушным мнением дружины. Русские получили свои дары от императора и отправились в Киев. Но перед уходом Игорь приказал печенегам » повоевать Болгарскую землю». Чтобы не доносили впредь!

На следующий год с империей был заключен мирный договор, о котором написано довольно много. Описание второго похода серьезных возражений у исследователей тоже не вызывало. А вот с первым походом дело обстоит совершенно иначе, и к первому летописцу есть по этому поводу немало претензий.

А вот с первым походом дело обстоит совершенно иначе, и к первому летописцу есть по этому поводу немало претензий.

Еще в начале XIX века историки заметили, что русский летописец опирается на византийские источники. Теперь установлено, что одним из этих источников была Хроника Амартола. Кроме того, в Первой Новгородской летописи и в Житии Василия Нового содержится несколько иное описание данного похода. Сложилось впечатление, что летописец взял только некоторые сведения из Хроники Амартола и Жития Василия Нового, а часть других важных сведений опустил или не посчитал существенными. Все эти упущения и неточности были давно подмечены историками. Поэтому вопрос о первом походе Игоря вызвал очень большой интерес. Было исследовано большое количество не только византийских, но и европейских, хазарских и ближневосточных источников.

Почти сразу же было установлено, что первый поход протекал не совсем так, как описано в «Повести временных лет». В морском сражении флот русских был, действительно, разбит. Игорь чуть ли не на десяти кораблях по сообщению Льва Диакона, вернулся в Киев, а другая часть разгромленного флота укрылась у берегов Малой Азии и только потом занялась грабежами в Вифинии и других местах.

Игорь чуть ли не на десяти кораблях по сообщению Льва Диакона, вернулся в Киев, а другая часть разгромленного флота укрылась у берегов Малой Азии и только потом занялась грабежами в Вифинии и других местах.

К настоящему времени после долгих исследований большого количества ученых можно приблизительно восстановить картину первого похода Игоря на Царьград. Тут придется вспомнить о хазарах. Нападать на Византию не примирившись с хазарами было невозможно, так как Империя всегда использовала хазар как сдерживающий фактор против русских. Известно, что в 940 полководец Игоря по имени Хальга воевал с хазарами и добился значительных успехов. Но к 941 году у Игоря уже созрел план похода на Царьград (о причинах, побудивших князя принять такое решение нам так ничего и не известно), и он приказал Хальге заключить мир с хазарами и вернуть все завоеванное. Даже создается впечатление, что с хазарами был заключен союз о совместном нападении на Царьград. Таким образом, тыл был обеспечен.

Хальга был очень сильно огорчен полученным приказом, но подчинился. Весной 941 года после вскрытия Днепра русские двинулись на Царьград по трем направлениям. Из Киева отправились флот и конное войско по суше, а из Крыма на Царьград отплыл отряд Хальги. Он был замечен жителями Херсонеса, и сообщение о нем было срочно отправлено императору. Так как у русских ушло какое-то время на соединение сил, то сообщение из Херсонеса было получено даже раньше, чем сообщение от болгар, которые засекли сухопутное войско русских. Так что Империя было готова к отражению нападения русских.

Весной 941 года после вскрытия Днепра русские двинулись на Царьград по трем направлениям. Из Киева отправились флот и конное войско по суше, а из Крыма на Царьград отплыл отряд Хальги. Он был замечен жителями Херсонеса, и сообщение о нем было срочно отправлено императору. Так как у русских ушло какое-то время на соединение сил, то сообщение из Херсонеса было получено даже раньше, чем сообщение от болгар, которые засекли сухопутное войско русских. Так что Империя было готова к отражению нападения русских.

Тем не менее русским удалось изрядно пограбить окрестности Царьграда прежде чем император смог собрать значительные силы для отпора. Русские были вынуждены вернуться на свои ладьи, а 11 июня 941 года у Иерона и состоялось морское сражение, в котором впервые против русских был применен «греческий огонь». Флот русских был рассеян. Часть воинов добралась до европейского берега Босфора, где соединилась с остававшейся на берегу дружиной. Они сожгли и разграбили Стенон и посуху вернулись в Киев.

«Греческий огонь» произвел на Игоря столь сильное впечатление, что он фактически бросил свое войско. С ближайшим своим окружением он бежал в Киев чуть ли не на десяти ладьях. Уже дома русские разработали версию о том, что было только одно сражение, в котором почти все погибли из-за «греческого огня». Эта версия вполне устроила князя и его сторонников.

Но большая часть флота русских, оказывается, уцелела. Какой сюрприз! Под командованием Хальги она укрылась на мелководьях у берегов Малой Азии, где тяжелые корабли византийцев не могли их достать.

Хальга и так с самого начала был против похода на Царьград и утраты всех завоеваний в войне против хазар. Очевидно, что еще до сражения 11 июня у него произошел конфликт с Игорем, но Хальга со своим отрядом не покидал русское войско. После же бегства Игоря командование над оставшимися силами русских перешло к Хальге.

Вот тут-то его дружина и прогулялась по землям византийцев! Вифиния, Пафлагония, Никомидия и ряд других земель сильно пострадали от набегов русских. Еще три месяца они разгуливали вдоль берегов Малой Азии, но в сентябре 941 года флот русских был блокирован византийцами и разгромлен. Какая-то часть русских после этого поражения вернулась в Киев, о чем есть сообщения и в русских источниках, а неудачник Хальга с остатками своей дружины отправился грабить Персию.

Еще три месяца они разгуливали вдоль берегов Малой Азии, но в сентябре 941 года флот русских был блокирован византийцами и разгромлен. Какая-то часть русских после этого поражения вернулась в Киев, о чем есть сообщения и в русских источниках, а неудачник Хальга с остатками своей дружины отправился грабить Персию.

Хазары, с которыми Хальга заключил мир, с радостью пропустили его в Персию, где он и погиб через год. И только в 943 году последние остатки русского войска, которое отправлялось на Царьград, вернулись на родину.

Да, конечно, первый поход Игоря на Царьград окончился поражением русских, но общая картина этого похода значительно отличается от той, которую приводит Начальная русская летопись. На то у князей были довольно веские причины: постыдное бегство князя и брошенное войско.

Но, предпринимая новый поход против Царьграда, Игорь таки добился своей главной цели и заключил с Империей договор, который регламентировал политические и экономические отношения Руси и Империи.

Русско-византийская война 941-944 годов — неудачный поход князя Игоря на Византию в и повторный поход в , закончившийся мирным договором в .

Н. Я. Половой предлагает следующую реконструкцию событий: Хальга был одним из воевод Игоря. Пока он сражался с Песахом, Игорь решил помириться с хазарами, отозвал Хальгу из Тмутаракани и двинулся походом на Константинополь . Именно поэтому Хальга так крепко держит данное Песаху слово воевать с Романом. Часть русского войска с воеводой Хальгой прошла на кораблях мимо Херсонеса , а другая часть с Игорем вдоль побережья Болгарии. Из обоих мест в Константинополь пришли вести о приближающемся неприятеле, поэтому Игорю не удалось застать город врасплох, как это произошло при первом набеге русов в 860 году .

Первый поход Игоря. 941 год

Источники по походу 941 года

Наиболее подробный рассказ о первой морской битве оставил Лиутпранд:

Второй поход Игоря. 943 год

Все сведения о 2-м походе Игоря и последующем мирном договоре содержатся только в русских летописях.

ПВЛ относит поход к 944 году : «В год 6452. Игорь же собрал воинов многих: варягов, русь, и полян, и словен, и кривичей, и тиверцев, — и нанял печенегов, и заложников у них взял, — и пошел на греков в ладьях и на конях, стремясь отомстить за себя. «

Византийский император был предупреждён о нападении и направил навстречу русам и печенегам послов. Переговоры состоялись где-то на Дунае . Игорь согласился взять богатую дань и вернулся в Киев, отправив своих союзников печенегов воевать против болгар. На решение повлиял недавний разгром на море, дружинники на совете так высказались: «Разве знает кто — кому одолеть: нам ли, им ли? Или с морем кто в союзе? Не по земле ведь ходим, но по глубине морской: всем общая смерть. »

Историки датируют поход 943 годом (Н. М. Карамзин , Б. А. Рыбаков , Н. Я. Половой). Новгородская Первая летопись младшего извода, которая содержит фрагменты летописи XI века , ошибочно датирует поход Игоря 920 годом и сообщает о повторном походе через год, что соответствует 943 году по более точной византийской хронологии.

Продолжатель Феофана под этим же годом упоминает о большом походе «турок», который завершился мирным договором с Византией. Под «турками» греки обычно подразумевали

Древний мир и Средние века [СИ]

Глава 2

Поход князя Игоря Рюриковича на Константинополь

Осмелюсь спросить: а если противник явиться в большом числе и полном порядке, как его встретить? Отвечаю: захвати первым то, что ему дорого. Если захватишь, он будет послушен тебе.

Сунь-Цзы

«Искусство войны»

В 941 году огромный караван судов отплыл от пристаней Киева и Витичева. Начался первый поход князя Игоря на Константинополь. Одни говорили, что у Игоря было тысячу ладей, другие, что десять тысяч. Но, скорее всего, первое. Хотя точного числа кораблей его флота сейчас назвать невозможно.

На высоких бортах ладей флота русов были укреплены алые овальные щиты, для защиты гребцов. Всюду блестели в лучах солнца многочисленные шлемы воинов, и многочисленные словно камыш копья дружинников. Бесчисленные весла по команде погружались в Днепр. На Византию шла грозная рать из воинов, что готовы были словно псы бросаться на империю ромеев*.

Бесчисленные весла по команде погружались в Днепр. На Византию шла грозная рать из воинов, что готовы были словно псы бросаться на империю ромеев*.

Впереди, когда рать шла по Днепру, были высланы сильные сторожевые конные заставы. Причем Игорь заботился совсем не о безопасности своего флота. Понятно, что печенеги не осмелились бы напасть на такое войско. Ему нужно было чтобы никто не успел предупредить византийцев о том, какая сила идет на них. Не смотря на многочисленность своего войска, князь киевский хотел добавить к своим преимуществам еще и фактор внезапности.

Когда войска князя вышли в Черное море они останавливали все встречные купеческие суда и приказывали следовать за собой. Но все равно византийский император узнал о приближении неприятельского флота. Стратигу херсонессокй фемы сообщили о походе русов печенеги, и тот послал быстроходное судно в Константинополь.

Князь руссов выбрал удачный момент для похода, когда основной византийский флот ушел в Средиземное море на войну с арабами. Но Игорь не учел того, что в константинопольских гаванях оставалось множество старых кораблей, уже непригодных для большого плавания, но вполне пригодных для защиты столицы империи.

Но Игорь не учел того, что в константинопольских гаванях оставалось множество старых кораблей, уже непригодных для большого плавания, но вполне пригодных для защиты столицы империи.

Император Роман приказал приготовить корабли, и на палубах были установлены большие медные трубы для метания горючей смеси — греческого огня, этого супероружия византийской империи. Когда все было готово корабли вышли в устье Босфора.

При первом же известии о походе русов император Роман срочно отправил гонцов о соборе армии. Доместик Панфир быстро привел из Малой Азии 40 тысяч воинов. Из Македонии привел крупный отряд патрикий Фока. Из Фракии прибыли воска стратилата Федора.

Все было готово к встрече с русами. Старый и новый мир должны были схлестнуться!

Понятно, что византийский флот с греческим огнем победить русам не удалось. О крупном морском сражении не было и речи. И князь Игорь отводит свои корабли на мелководье, куда византийским триерам хода не было.

У Игоря были крупные сухопутные силы, и он решил идти на Константинополь сушей. Он был уверен, что императору Роману в короткое время не удастся собрать силы для отпора. Княжеские отряды стали грабить имения патрикиев и грузить свою добычу на повозки, отобранные у местных жителей.

Он был уверен, что императору Роману в короткое время не удастся собрать силы для отпора. Княжеские отряды стали грабить имения патрикиев и грузить свою добычу на повозки, отобранные у местных жителей.

Войска пошли на столицу империи. Но совершенно неожиданно для Игоря и его воевод дорогу им загородили мощные силы византийцев. Византийская тяжелая конца стала теснить отряды Игоря. Тогда князь приказал строиться в фалангу.

Русы выстроились, и византийцы увидели сплошную линию красных щитов и гребенку копий. Тяжелая кавалерия не сумела преодолеть эту преграду. Тогда византийцы применили греческий огонь. Они сняли с кораблей трубы его метавшие и обрушили на фалангу русов страшные огненные шары. Деревянные щиты дружинников стали гореть, и им пришлось их бросить. В результате фаланга оказалась весьма уязвимой. Отряды тяжелой конницы катфрактов снова бросились в бой и на этот раз словами строй воинов Игоря.

Жестокая битва длилась до самого вечера. Воска Игоря не смотря на мужество и стойкость были разбиты. Но и византийцы понесли значительные потери. И они вынуждены были остановить преследование противника.

Но и византийцы понесли значительные потери. И они вынуждены были остановить преследование противника.

Русы были прижаты к морю и византийские стратеги думали, что деться им некуда. На кораблях они уйти не смогут, ибо в море их ждал византийский флот с греческим огнем. Рано или поздно сдадутся.

Доместик Панфир тогда сказал:

— Не стоит более проливать кровь блестящих всадников империи в этих бесплодных схватках. Хватит! Эти одержимые дерутся отчаянно. Пусть себе уходя к берегу моря к своим кораблям. Наш флот не выпустит их а пищи у них нет. И рано или поздно им придется просить у нас милости.

Но воеводы Игоря так не считали. Они обтянули свои корабли сырыми бычьими шкурами и бросились на византийский флот, на прорыв. Корабли русов выстроились клином и командующий византийским флотом друнгарий (адмирал) патрикий Феофан приказал преградить русам дорогу.

Грозные триеры помчались на врага. Дружно дали залпы установки греческого огня. Потоки жидкого пламени обрушились на бычьи шкуры и скатывались в воду, отчего море стало гореть, и флот руссов плыл прямо по огненной стихии.

Феофан приказал бить по кораблям варваров из катапульт. Многие корабли были потоплены, но ядро флота и княжеская ладья прорвались сквозь заслон и ушли в море к родным берегам. Хотя византийские историки потом завялили о полном уничтожении флота варваров. Но лучшим доказательством того, что это ложь, было то, что князь Игорь благополучно вернулся в Киев и стал готовить новый поход против Византии.

Этот поход, хоть и был неудачным, но многому научил русов. Игорь убедился, что Византия еще сильна и атаки её железнобоких всадников весьма чувствительны. В будущем его сын Святослав усовершенствовал русскую боевую фалангу.

Не смотря на поражение русы, показали свои прекрасные боевые качества. И в 943 году начался новый поход Игоря на Византию с еще большими силами. Но этот поход не закончился большими сражениями и потому нам не интересен. Византийский император попросту откупился от Игоря и заключил с Киевом выгодный киевлянам торговый договор, и тот ушел из его земель без войны.

*Ромеи — самоназвание жителей византийской империи. Ромеи, т. е. римляне.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Глава 3 Некоторые загадочные обстоятельства гибели в земле древлян киевского князя Игоря Старого

Глава 3 Некоторые загадочные обстоятельства гибели в земле древлян киевского князя Игоря Старого В Повести временных лет под 6453 (945) годом сразу же после русско-византийского договора помещена следующая запись: «В тот год сказала дружина Игорю: «Отроки Свенельда

Глава 5 Киевская княгиня Ольга и ее истинная роль в истории гибели ее мужа князя Игоря

Глава 5

Киевская княгиня Ольга и ее истинная роль в истории гибели ее мужа князя Игоря

Об Ольге до ее замужества с Игорем известно мало. Повесть временных лет сообщает под 6411 (903) годом, что к Игорю привели «жену из Пскова, именем Ольга». «Книга Степенная царского

Повесть временных лет сообщает под 6411 (903) годом, что к Игорю привели «жену из Пскова, именем Ольга». «Книга Степенная царского

Киевское княжение Игоря Рюриковича и Ольги

Киевское княжение Игоря Рюриковича и Ольги Итак, Олег почитался лишь воеводой при Игоре Рюриковиче, хоть и правил. А тем временем Игорь не только подрос, но и давно уже возмужал, ему уже за 30 лет. Родился Игорь не позже 879 года (когда умер Рюрик). Даты же рождения князя Игоря в

Глава 12 Поход на Константинополь

Глава 12 Поход на Константинополь В конце концов, русские войска перешли Балканы через другие перевалы — Чурьякский, Умургашский и т.д. Особенно трудным переход стал для артиллерии. Вследствие большой крутизны подъема и гололедицы, лошади тащившие орудия и зарядные ящики,

Поход к Дону князя Игоря Святославовича

Поход к Дону князя Игоря Святославовича

23 апреля 1185 г. , во вторник, из ворот Новгорода Северского выехал Игорь Святославович. Этот князь был праправнуком Ярослава Мудрого, и от роду ему шел тридцать четвертый год.Игорь был молод и искал славы.Из «Троубечка» (Прубчевска) в

, во вторник, из ворот Новгорода Северского выехал Игорь Святославович. Этот князь был праправнуком Ярослава Мудрого, и от роду ему шел тридцать четвертый год.Игорь был молод и искал славы.Из «Троубечка» (Прубчевска) в

Глава 2 Поход князя Игоря Рюриковича на Константинополь

Глава 2 Поход князя Игоря Рюриковича на Константинополь Осмелюсь спросить: а если противник явиться в большом числе и полном порядке, как его встретить? Отвечаю: захвати первым то, что ему дорого. Если захватишь, он будет послушен тебе. Сунь-Цзы «Искусство войны» В 941 году

Паломничество князя Игоря

Паломничество князя Игоря Удальство и легкомыслие Игоря Святославича обошлось Северской земле дорого. Половцы ответили на набег набегом и «взятошася города Посемьские, и бысть скорбь и туга люта, якоже николиже не бывала во всем Посемьи и в Новгороде Северском, и по всей

Киевское княжение Игоря Рюриковича и Ольги

Киевское княжение Игоря Рюриковича и Ольги

Итак, Олег почитался лишь воеводой при Игоре Рюриковиче, хоть и правил. А тем временем Игорь не только подрос, но и давно уже возмужал, ему уже за 30 лет. Родился Игорь не позже 879 года (когда умер Рюрик). Даты же рождения князя Игоря в

А тем временем Игорь не только подрос, но и давно уже возмужал, ему уже за 30 лет. Родился Игорь не позже 879 года (когда умер Рюрик). Даты же рождения князя Игоря в

Сват князя Игоря

Сват князя Игоря Остается сказать несколько слов о человеке, сосватавшем Игорю тутраканскую княжну. Кандидатура вещего Олега, разумеется, отпадает. Вместо него, казалось, логично было бы указать на Свенгельда. Однако сделать это мешает совершенное неведение источников

Поход 941 г. князя Игоря на Византию

Поход 941 г. князя Игоря на Византию План КонстантинополяОднако в Константинополе не спешили вступить в переговоры с новоявленным «архонтом Росии». По словам Лиутпранда, император Роман провел немало бессонных ночей, «терзаясь раздумьями». Мы видели, что незадолго перед

Глава 9 ВОСТОЧНЫЕ СЛАВЯНЕ ЗА ПРЕДЕЛАМИ РУССКОЙ ЗЕМЛИ КНЯЗЯ ИГОРЯ

Глава 9

ВОСТОЧНЫЕ СЛАВЯНЕ ЗА ПРЕДЕЛАМИ РУССКОЙ ЗЕМЛИ КНЯЗЯ ИГОРЯ

На север и северо-восток от верховьев Днепра и его притоков лежали обширные территории, куда не пускали киевских сборщиков дани. Над «русским» югом, Русской землей князя Игоря, нависал огромный

Над «русским» югом, Русской землей князя Игоря, нависал огромный

Глава 1 СМЕРТЬ КНЯЗЯ ИГОРЯ

Глава 1 СМЕРТЬ КНЯЗЯ ИГОРЯ Совместная борьба князя Игоря и Олега II против венгров Повесть временных лет обрывает жизнь Игоря в статье под 945 г. Клятвенно утвердив в Киеве договор с греками, Игорь «нача княжити в Киеве, и мир имея ко всем странам. И приспе осень, и нача

1.1.3. «Беспредел» князя Игоря

1.1.3. «Беспредел» князя Игоря Говорят, что природа «отдыхает на детях». Смысл данного утверждения в том, что у выдающихся, талантливых и даже гениальных людей чаще всего вырастают заурядные, средние по способностям и иногда даже никчемные дети.Можно только предположить,

Глава 9 Земельные владения князя Бориса Вячеславича и Игоревичей (потомков князя Игоря Ярославича)

Глава 9

Земельные владения князя Бориса Вячеславича и Игоревичей (потомков князя Игоря Ярославича)

Младшие сыновья Ярослава Мудрого Вячеслав и Игорь оставили немногочисленное потомство. Борис ВячеславичСын смоленского князя Вячеслава Ярославича. Родился не позже 1058 г.

Борис ВячеславичСын смоленского князя Вячеслава Ярославича. Родился не позже 1058 г.

Глава 3. ПОЛОВЕЦКИЙ ПОХОД КНЯЗЯ ИГОРЯ

Глава 3. ПОЛОВЕЦКИЙ ПОХОД КНЯЗЯ ИГОРЯ Весенний поход князя Новгород-Северского Игоря Святославича, предпринятый им в земли Дешт-и-Кипчака в 1185 г., увековечен в отечественной истории. Ему посвящено «Слово о полку Игореве», гениальное художественное произведение Древней

Глава 3. Цепной пес князя Игоря

Глава 3. Цепной пес князя Игоря Из тумана древних легенд и преданий выступает величественная фигура киевского воеводы Свенельда.Свенельд, варяжский воевода, долго и преданно служивший дому князя Игоря. Человек, который стоял вровень с князьями. Государственный и военный

Великая цепь Золотого Рога: непреодолимая преграда Константинополя

Для всех крупных столиц в древней и современной истории защита была одной из основных стратегий выживания. А какая историческая столица была больше легендарного Константинополя? Известный сегодня как Стамбул, Константинополь имеет одну из самых богатых историй городов в мире и долгое время был колыбелью западной цивилизации. Будучи имперской столицей на протяжении почти шестнадцати веков, Константинополь был эпицентром многих крупных событий. Но как защитить такой жизненно важный и большой капитал? Коварный враг может найти множество способов вторгнуться в город и угрожать ему, независимо от того, насколько хорошо он укреплен. Однако для Константинополя секрет заключался в его положении. Расположенный на стратегическом полуострове, он всегда был уязвим для морских атак. Но у каждой проблемы есть решение, и в этой статье рассматривается большой цепной «барьер» Константинополя через водный путь Золотой Рог, который сыграл важную роль в защите главного морского порта города. Великая цепь Константинополя предотвращала нападения и вторжения на протяжении веков, пока город окончательно не пал в 1453 году нашей эры.

А какая историческая столица была больше легендарного Константинополя? Известный сегодня как Стамбул, Константинополь имеет одну из самых богатых историй городов в мире и долгое время был колыбелью западной цивилизации. Будучи имперской столицей на протяжении почти шестнадцати веков, Константинополь был эпицентром многих крупных событий. Но как защитить такой жизненно важный и большой капитал? Коварный враг может найти множество способов вторгнуться в город и угрожать ему, независимо от того, насколько хорошо он укреплен. Однако для Константинополя секрет заключался в его положении. Расположенный на стратегическом полуострове, он всегда был уязвим для морских атак. Но у каждой проблемы есть решение, и в этой статье рассматривается большой цепной «барьер» Константинополя через водный путь Золотой Рог, который сыграл важную роль в защите главного морского порта города. Великая цепь Константинополя предотвращала нападения и вторжения на протяжении веков, пока город окончательно не пал в 1453 году нашей эры.

Золотой Рог, как он выглядит сегодня в городе, ныне известном как Стамбул. Этот богатый торговый водный путь по-прежнему имеет важное стратегическое значение для региона и хорошо защищен, даже без огромного цепного барьера Константинополя. (Дударев Михаил / Adobe Stock )

Константинопольский Золотой Рог: преимущества и недостатки

Морская война и военно-морские технологии уже давно являются областями инноваций и стратегического развития. В классическом мире мощный флот часто был ключевым преимуществом крупных держав и империй. Наличие мощных военно-морских сил означало, что город или империя могли проводить морские осады и блокады, а также вести дальние войны. Но в случае с Константинополем морская атака сильного врага могла быстро привести к гибели. Во многом это произошло из-за уязвимости Золотого Рога и его близкого расположения к городу.

Золотой Рог, известный древним грекам как Chrysókeras (Χρυσόκερας), представляет собой устье двух крупных рек и вход в более крупный пролив Босфор. Его длина составляет около 7,5 км (4,66 мили), а ширина в самом широком месте — 750 метров (2460 футов). Максимальная глубина в месте впадения в Босфор составляет примерно 35 метров (115 футов). Устье Золотого Рога является определяющей чертой полуострова, на котором расположен Константинополь, создавая защищенную гавань в форме рога, которая помогала городу оставаться хорошо защищенным в большинстве ситуаций.

Его длина составляет около 7,5 км (4,66 мили), а ширина в самом широком месте — 750 метров (2460 футов). Максимальная глубина в месте впадения в Босфор составляет примерно 35 метров (115 футов). Устье Золотого Рога является определяющей чертой полуострова, на котором расположен Константинополь, создавая защищенную гавань в форме рога, которая помогала городу оставаться хорошо защищенным в большинстве ситуаций.

Золотой Рог имел богатую и яркую историю еще до возникновения Византии, а затем и Константинополя. Археологические исследования говорят нам, что Золотой Рог был оживленным водным путем еще в 6700 году до нашей эры, и вокруг него были обнаружены многочисленные древние поселения. Однако его первостепенное значение резко возросло примерно в 7 веке до нашей эры, когда на первый план действительно вышли древние порты водного пути.

В 2008 году при строительстве туннеля Мармарай и станции метро Еникапы археологи обнаружили неолитическое поселение и место захоронения, которые отодвинули историю города назад к 6500 г. до н.э. Но в последние тысячелетия, начиная примерно с 79 г.В 0023-м -м веке до нашей эры Золотой Рог действительно стал жизненно важным водным путем, который имел решающее значение для торговли в древнем мире. Некоторые исследователи предполагают, что эстуарий получил свой эпитет « Золотой » из-за того, что он приносил большое богатство городу благодаря своему очень стратегическому положению.

до н.э. Но в последние тысячелетия, начиная примерно с 79 г.В 0023-м -м веке до нашей эры Золотой Рог действительно стал жизненно важным водным путем, который имел решающее значение для торговли в древнем мире. Некоторые исследователи предполагают, что эстуарий получил свой эпитет « Золотой » из-за того, что он приносил большое богатство городу благодаря своему очень стратегическому положению.

Карта острова Константинополь (мод. Стамбул), составленная в 1597 году венецианцем Джакомо (Джакомо) Франко (1550-1620). ( CC BY-SA 3.0 )

Великая цепь Константинополя: мощный железный барьер

Но, как часто показывает история, водный путь Константинополя использовался не только для торговли. Это также была самая слабая позиция города. Когда врагов предостаточно, такой вход становится большой возможностью для хитрых нападающих. Для Константинополя водный путь Золотой Рог мог принести гибель в любой момент. Если не встретит сопротивления, вражеский флот может войти в воду и обойти защитную рогообразную гавань, эффективно нанеся удар по уязвимым тылам города. Чтобы предотвратить это, византийцы применили проверенный метод морской обороны — большую цепь. Также известен как стрела , эта цепь может быть натянута и затянута в ответственный момент, предотвращая заход судов в бухту. Великая цепь Константинополя располагалась точно у входа в русло Золотого Рога. Он простирался от башни Евгения на внешних стенах города до так называемой Megalos Pýrgos , Великой башни, на другой стороне водного пути.

Если не встретит сопротивления, вражеский флот может войти в воду и обойти защитную рогообразную гавань, эффективно нанеся удар по уязвимым тылам города. Чтобы предотвратить это, византийцы применили проверенный метод морской обороны — большую цепь. Также известен как стрела , эта цепь может быть натянута и затянута в ответственный момент, предотвращая заход судов в бухту. Великая цепь Константинополя располагалась точно у входа в русло Золотого Рога. Он простирался от башни Евгения на внешних стенах города до так называемой Megalos Pýrgos , Великой башни, на другой стороне водного пути.

Часть великой цепи Константинополя все еще существует. (Гриффиндор / CC BY-SA 4.0 )

В эпоху, когда она была построена, строительство такой большой и мощной цепи, безусловно, было сложной задачей и крупным архитектурным и инженерным достижением. Великая цепь Константинополя была сделана из сотен тяжелых кованых железных звеньев. В полностью выдвинутом состоянии его длина составляла 750 метров (0,46 мили).

В полностью выдвинутом состоянии его длина составляла 750 метров (0,46 мили).

Существует много споров о фактическом весе и размерах каждого звена. Сохранившаяся часть большой цепи имеет звенья весом от 12 до 15 килограммов (26-33 фунта). Каждое звено имеет длину 50 сантиметров (20 дюймов) и толщину 5 сантиметров (2 дюйма). Некоторые ученые утверждают, что эта «старая» цепь относится к более позднему византийскому периоду и что в более ранние периоды она могла быть намного тяжелее.

Исторические источники подчеркивают большой вес и размер цепи. Поздневизантийский летописец и историк Георгий Сфранцес, свидетель падения Константинополя, писал:

« …цепь была чрезвычайно тяжела… император приказал поставить эту очень тяжелую железную цепь у устья реки порт» .

Другие источники предполагают, что каждая отдельная ссылка могла иметь длину до одного метра (3,2 фута). По общему мнению, некоторые звенья на самом деле весили более полутонны (1102 фунта) каждое, но это не доказано.

Часть цепи, которую византийцы протянули через устье Золотого Рога, чтобы не допустить проникновения флота Мехмеда II в 1453 году во время осады Константинополя. Экспонируется в Стамбульском военном музее (турецкий Askeri Müze). ( CC BY-SA 4.0 )

Когда она не использовалась для защиты – что случалось очень часто – цепь в неактивном состоянии имела 9 кривых контактной сети. Контактная сеть — это естественная кривая, которую цепь принимает под собственным весом. Эти провисы были результатом 10 точек опоры: две были концами башни, а остальные восемь были на больших пирамидальных понтонах, которые тянулись через русло Золотого Рога. Эти огромные понтоны были сделаны из стволов деревьев, скрепленных между собой железными пластинами. Вместе с цепью они образовывали непреодолимый барьер. Квадратное основание одного из этих понтонов имело размеры 20 на 15 метров (65 х 49футов). В двух башнях цепь приводилась в действие сложной и хитроумной системой колес, шкивов и противовесов водонапорной башни.

Фреска в Стамбульском археологическом музее, изображающая обращенные к морю стены византийской столицы, Золотой Рог с его цепями и Генуэзскую колонию. ( CC BY-SA 3.0 )

Арабы пытаются прорваться через великую цепь Константинополя

За много веков до падения Константинополя великая цепь оказалась одним из важнейших оборонительных стратегических преимуществ в Средиземное море. Это было между 717 и 718 годами нашей эры, когда арабы-мусульмане из печально известного Омейядского халифата предприняли разрушительную и решительную атаку на Константинополь. Их мощный и численно превосходящий флот был огромным преимуществом. Византийцы во главе с императором Львом III Исавром столкнулись с весьма вероятным поражением. Но велики умы великих лидеров, таких как Лео III. Он придумал хитрый план, как победить вторгшийся флот, и великая цепь Константинополя сыграла решающую роль в этом плане.

Примерно 3 сентября rd 717 г. н.э. арабский флот начал атаку и беспрепятственно вошел в залив Золотой Рог, потому что не было цепи, преграждающей им путь. Все это было частью блестящей стратегии Льва III. По мере того как арабский флот все глубже входил в водный путь и попадал в поле зрения защитников, ветер и течения постепенно приближали корабли к городским стенам. В этот решающий момент Лев приказал поднять великую цепь, и сразу же защитники Константинополя начали сокрушительную атаку с помощью легковоспламеняющегося греческого огня. Греческий огонь — это горючее соединение, испускаемое огнеметным оружием. Некоторые историки считают, что он мог воспламениться при контакте с водой. Вероятно, он был основан на смеси нафты и негашеной извести.

н.э. арабский флот начал атаку и беспрепятственно вошел в залив Золотой Рог, потому что не было цепи, преграждающей им путь. Все это было частью блестящей стратегии Льва III. По мере того как арабский флот все глубже входил в водный путь и попадал в поле зрения защитников, ветер и течения постепенно приближали корабли к городским стенам. В этот решающий момент Лев приказал поднять великую цепь, и сразу же защитники Константинополя начали сокрушительную атаку с помощью легковоспламеняющегося греческого огня. Греческий огонь — это горючее соединение, испускаемое огнеметным оружием. Некоторые историки считают, что он мог воспламениться при контакте с водой. Вероятно, он был основан на смеси нафты и негашеной извести.

Византийцы успешно использовали греческий огонь против арабского флота в атаках 717-718 гг. ( Общественное достояние )

Застигнутые врасплох и не в силах сбежать, у арабов не было шансов. Их матросы сгорали заживо и замусорили водную гладь Золотого Рога, а их горящие корабли тонули. Те суда, которые избежали опустошения пламени, попытались отступить тем же путем, которым пришли. Но великая цепь Золотого Рога стояла крепко и нерушимо, преграждая путь и оставляя корабли на верную смерть в огненных водах.

Их матросы сгорали заживо и замусорили водную гладь Золотого Рога, а их горящие корабли тонули. Те суда, которые избежали опустошения пламени, попытались отступить тем же путем, которым пришли. Но великая цепь Золотого Рога стояла крепко и нерушимо, преграждая путь и оставляя корабли на верную смерть в огненных водах.

Поклонники современной литературы в жанре фэнтези наверняка заметят сходство между этим историческим событием и очень популярными романами « Песнь Льда и Пламени» , предшественниками нашумевшего телешоу «Игра престолов». И действительно, вы были бы правы, проводя такую параллель. Автор романов г-н Джордж Р. Р. Мартин действительно черпал вдохновение в этой культовой исторической обороне Константинополя. Она послужила основой для его вымышленной «Битвы в заливе Блэкуотер», в которой атакующий король Станнис Баратеон отправляет весь свой флот в узкую бухту залива Блэкуотер. Оказавшись в поле зрения стен города, который он атакует, флот полностью уничтожается « лесной пожар», новое легковоспламеняющееся оружие. Так совпало, что пылающий флот не может бежать: обратный путь преграждает огромная железная цепь из огромных звеньев — изобретение хитрого карлика Тириона Ланнистера. История и фэнтези были объединены в одну захватывающую и волнующую вымышленную битву, которая остается любимой читателями во всем мире.

Так совпало, что пылающий флот не может бежать: обратный путь преграждает огромная железная цепь из огромных звеньев — изобретение хитрого карлика Тириона Ланнистера. История и фэнтези были объединены в одну захватывающую и волнующую вымышленную битву, которая остается любимой читателями во всем мире.

Русские викинги напали на столицу Византии в 940-х годах нашей эры, но были поглощены греческим огнем, как и арабы до них. (Властимил Шестак / Adobe Stock )

Преодоление великой цепи Константинополя было возможно

Для врагов Византийской империи великая цепь Константинополя представляла собой большое препятствие, и многим нападавшим приходилось придумывать альтернативные стратегии, чтобы обойти цепь. Есть несколько примечательных ситуаций, в которых великая цепь Золотого Рога была успешной, и несколько ситуаций, когда она не работала. Одним из самых ранних событий, в которых упоминается великая цепь, по совпадению является время, когда она была нет использовать.

Где-то в 940-х годах нашей эры русский князь Игорь Киевский предпринял крупное нападение на Константинополь. Для этого подвига он в значительной степени полагался на свой мощный флот, которым была хорошо известна Русь, находящаяся под влиянием викингов. Но что интересно, Игорь не повел свой флот через море и на путь цепи. Вместо этого он переправил свой флот по суше. Перевозка была постоянной практикой русов: они катили свои боевые корабли на огромных бревнах по суше, часто обходя опасные пути или используя стратегию как тактическое преимущество. При нападении на Константинополь перенос был главным преимуществом Игоря. Путешествуя по суше и погружая свои корабли в дальнем конце Золотого Рога, он сумел обойти пресловутую великую цепь, даже не приблизившись к ней.

Тем не менее, Игорю Киевскому не удалось одолеть Константинополь. Хотите верьте, хотите нет, но численно превосходящий флот Игоря был наголову уничтожен небольшой изношенной флотилией, которую преднамеренно подожгли. В узких руслах Золотого Рога могучий флот русских военных кораблей был поглощен огненными кораблями, как до них атаковали арабы. Игорь Киевский так и не оправился от этого сокрушительного поражения.

В узких руслах Золотого Рога могучий флот русских военных кораблей был поглощен огненными кораблями, как до них атаковали арабы. Игорь Киевский так и не оправился от этого сокрушительного поражения.

Падение Константинополя в 1453 году стало концом великого цепного барьера Константинополя. (cascoly2 / Adobe Stock )

Во время падения Константинополя в 1453 году нашей эры большая цепь была чрезвычайно эффективной. В тот роковой год мощный османский флот под командованием султана Мехмеда II атаковал город в полную силу. Но их боевые галеры были остановлены великой цепью Константинополя. Используя грубую силу, галеры не смогли разломить его и войти глубже в залив. Все это время их корабли с трех сторон обстреливались ракетами защитников. Когда султан увидел, что его нападение остановлено цепью, он выбрал путь других нападавших и обогнул цепь. Между 21 st и 22 nd В апреле 1453 г. меньший флот из 70 османских галер был перевезен по суше и возвращен в воду по другую сторону цепи. Они были отрезаны от большей части своего флота, оставшегося за цепью, которую невозможно было разорвать. Но османы, в конце концов, добились успеха, и 29 мая 1453 г. н.э. Константинополь пал.

меньший флот из 70 османских галер был перевезен по суше и возвращен в воду по другую сторону цепи. Они были отрезаны от большей части своего флота, оставшегося за цепью, которую невозможно было разорвать. Но османы, в конце концов, добились успеха, и 29 мая 1453 г. н.э. Константинополь пал.

- Падение Константинополя: безжалостная османская огневая мощь наконец сметает в порошок последние остатки Римской империи

- Орбан: человек, чья пушка разрушила стены Константинополя – Часть I

- Была ли первая исламская осада Константинополя (674–678 гг. н. э.) исторически неверным?

От цепей к оковам: Константинополь, водопады города городов

Константинополь долгое время был жемчужиной западной цивилизации и одним из крупнейших городов древнего мира. Защитить его от полчищ жадных врагов было, конечно, непростой задачей. Командирам и инженерам приходилось придумывать новые и хитроумные способы защиты своей столицы. Великая цепь Константинополя через Золотой Рог была одним из таких нововведений и на многие века оказалась ключевым оборонительным барьером на пути к великому городу. Увы, перед вторжением со всех сторон превосходящей силы большой нерушимой цепи недостаточно.

Увы, перед вторжением со всех сторон превосходящей силы большой нерушимой цепи недостаточно.

Верхнее изображение: подводные цепи. Кредит: kelevra85 / Adobe Stock

Алекса Вучкович

Ссылки

Анапниотис, Г. 2019. Правда о Великой цепи Золотого Рога. Национальный технический университет Афин. [Онлайн] Доступно по адресу:

https://www.researchgate.net/publication/333804779_THE_GREAT_CHAIN_OF_THE_GOLDEN_HORN

Kastenellos, P. 2017. Цепь через Золотой Рог. Книги Апулея. [Онлайн] Доступно по адресу:

http://www.apuleiusbooks.com/2017/10/the-chain-across-the-golden-horn/

Koch, C. 2015. 7 причин, по которым «Игра престолов» вдохновлена реальными историческими событиями. Тех Таймс. [Онлайн] Доступно по адресу:

https://www.techtimes.com/articles/43676/20150402/7-ways-game-of-thrones-is-inspired-by-real-history.htm

Morato, L. Цепочка Золотой Рог. Атлас-обскура. [Онлайн] Доступно по адресу:

https://www. atlasobscura.com/places/golden-horn-chain

atlasobscura.com/places/golden-horn-chain

Викинги на Востоке

Курганы эпохи викингов в Старой Ладоге на северо-западе России. Изображение получено с Викисклада.

Введение

Хотя мы можем рассматривать Скандинавию как находящуюся на северной периферии Европы, Скандинавия находилась на перекрестке средневековых торговых сетей. Море обеспечивало быстрый доступ на лодке к Северной Атлантике, Британским островам, Ирландии и северо-западному побережью Фризии, Франции и Испании. На востоке сети обширных рек Днепра и Волги давали скандинавам доступ к центральным землям современной России и Украины. Лодки с мелкой осадкой, которые позволили норвежцам нанести удар в самое сердце Франции и англо-саксонской Англии, идеально подходили для дальних плаваний по этим речным системам. В районах, где реки были непроходимыми, лодки можно было поднимать из воды и переносить на короткие расстояния: это известно как перевалка. Таким образом, скандинавы могли пройти весь Днепр от Балтийского до Черного морей, откуда они могли плыть в Константинополь, столицу Византийской империи, которая в то время была одним из самых процветающих портов в Европе. мир. Константинополь предлагал как прибыльный рынок, так и работу для скандинавских воинов, стремящихся разбогатеть. Эти солдаты удачи были известны как варяги и пользовались особым спросом в качестве телохранителей византийского императора. Волга позволяла скандинавам добраться до Итиля, столицы Хазарского каганата на берегу Каспийского моря, что, в свою очередь, дало им доступ по суше к Багдаду, столице Аббасидского халифата.

мир. Константинополь предлагал как прибыльный рынок, так и работу для скандинавских воинов, стремящихся разбогатеть. Эти солдаты удачи были известны как варяги и пользовались особым спросом в качестве телохранителей византийского императора. Волга позволяла скандинавам добраться до Итиля, столицы Хазарского каганата на берегу Каспийского моря, что, в свою очередь, дало им доступ по суше к Багдаду, столице Аббасидского халифата.

Днепровская и Волжская сети.

Общение скандинавов на Востоке несколько отличалось от общения в Западной Европе, отчасти потому, что люди, с которыми они там встречались, были совсем другими. Вместо римских христиан, населявших всю Западную Европу, на Востоке норвежцы столкнулись с православными христианами, славянами-язычниками, еврейскими хазарами и мусульманами из Аббасидского халифата и империи Саманидов. Более того, география местности сформировала характер скандинавского опыта на Востоке. Атаки с наездом и бегством, которые проводились на Западе, были невозможны. Путешествие из Балтийского моря в Черное или Каспийское было опасным, так как системы рек давали широкие возможности для засад и пиратства. Это было дорогое и рискованное путешествие даже для военных экспедиций, не говоря уже о торговцах. Кроме того, в отличие от Западной Европы, было немного городов, где богатство было сосредоточено и его можно было легко извлечь. Для полного использования ресурсов этих земель требовалась постоянная инфраструктура. Это создавало давление для создания единых сообществ с самого начала. Скандинавы, поселившиеся вдоль этих восточных торговых путей, стали известны как русы (возможно, от древнефинского слова, обозначающего Швецию, «руотси»), и именно от них произошло название России.

Путешествие из Балтийского моря в Черное или Каспийское было опасным, так как системы рек давали широкие возможности для засад и пиратства. Это было дорогое и рискованное путешествие даже для военных экспедиций, не говоря уже о торговцах. Кроме того, в отличие от Западной Европы, было немного городов, где богатство было сосредоточено и его можно было легко извлечь. Для полного использования ресурсов этих земель требовалась постоянная инфраструктура. Это создавало давление для создания единых сообществ с самого начала. Скандинавы, поселившиеся вдоль этих восточных торговых путей, стали известны как русы (возможно, от древнефинского слова, обозначающего Швецию, «руотси»), и именно от них произошло название России.

Старая Ладога

Торговый поселок Старая Ладога был основан скандинавскими торговцами еще в 750-х годах на берегу реки Волхов на западе России, к югу от Ладожского озера. Город был идеально расположен как перевалочный пункт на торговых путях, ведущих с востока Балтийского моря на Волгу. Первые торговцы стали участвовать в прибыльной торговле мехами из северных районов; маловероятно, что это первоначальное поселение имело какое-либо отношение к деятельности «викингов», поскольку возможностей для грабежей в этом районе было немного. Торговля мехами с хазарами открыла поток исламских дирхемов в Россию и Скандинавию: это арабское серебро стало источником жизненной силы скандинавской экономики в девятом и начале десятого века.

Первые торговцы стали участвовать в прибыльной торговле мехами из северных районов; маловероятно, что это первоначальное поселение имело какое-либо отношение к деятельности «викингов», поскольку возможностей для грабежей в этом районе было немного. Торговля мехами с хазарами открыла поток исламских дирхемов в Россию и Скандинавию: это арабское серебро стало источником жизненной силы скандинавской экономики в девятом и начале десятого века.

Прибытие Рюрика в Ладогу, картина Виктора Васнецова, XIX век. Изображение получено с Викисклада.

Первоначально Старая Ладога была местом сезонной торговли, то есть заселена была только в определенное время года. Однако к середине девятого века город стал постоянным и имеет признаки ремесленного производства. Эти постоянные жители, вероятно, были смесью скандинавов, финнов и славян. Вскоре вдоль Волги начали возникать более мелкие торговые поселения, которые также были смешанными, причем скандинавы, вероятно, составляли небольшое (но богатое) меньшинство.

Волжские викинги

Группы торговцев, торговцев и налетчиков, которые зарабатывали на жизнь волжскими торговыми путями, широко известны как волжские викинги. Их жизнь вращалась вокруг торговли мехами с севера с товарами и серебром из Хазарского каганата и за его пределами. Поволжские викинги описаны в многочисленных арабских источниках эпохи викингов. Абу’л ибн Хордадбех был первым арабом, описавшим ар-Рус в отчете, написанном между 844–848 годами. Он описывает их путь на восток и товары, которые они привезли с собой. Он также утверждает, что эти торговцы часто перевозили товары на верблюдах в Багдад, выдавая себя за христиан, чтобы получить доступ в строго регулируемый город (христианам разрешалось входить, поскольку они также были последователями Книги). Однако самый известный арабский рассказ о волжских варягах принадлежит Ахмаду ибн Фадлану, который путешествовал к волжским булгарам (тюркским жителям земель к северу от Черного моря) в 9 в.21–922, чтобы распространить среди них мусульманскую веру. По пути ибн Фадлан встретил «русиев» (так он называл русов), классно описывающих их ритуальное захоронение одного из их вождей. Из этого рассказа у нас складывается впечатление, что волжские викинги сохраняли традиции и верования своих скандинавских корней, хотя вполне вероятно, что со временем они немного изменились. Однако некоторые из волжских викингов могли принять ислам. Ибн Фадлан ссылается на группу людей, называемых «аль-барингар» (перевод от варяга?), которые обратились. Спустя столетия в трудах Амина Рази сохранились сведения об обращенных русами среди волжских булгар, отмечая, что обращенные продолжали есть свинину.

По пути ибн Фадлан встретил «русиев» (так он называл русов), классно описывающих их ритуальное захоронение одного из их вождей. Из этого рассказа у нас складывается впечатление, что волжские викинги сохраняли традиции и верования своих скандинавских корней, хотя вполне вероятно, что со временем они немного изменились. Однако некоторые из волжских викингов могли принять ислам. Ибн Фадлан ссылается на группу людей, называемых «аль-барингар» (перевод от варяга?), которые обратились. Спустя столетия в трудах Амина Рази сохранились сведения об обращенных русами среди волжских булгар, отмечая, что обращенные продолжали есть свинину.

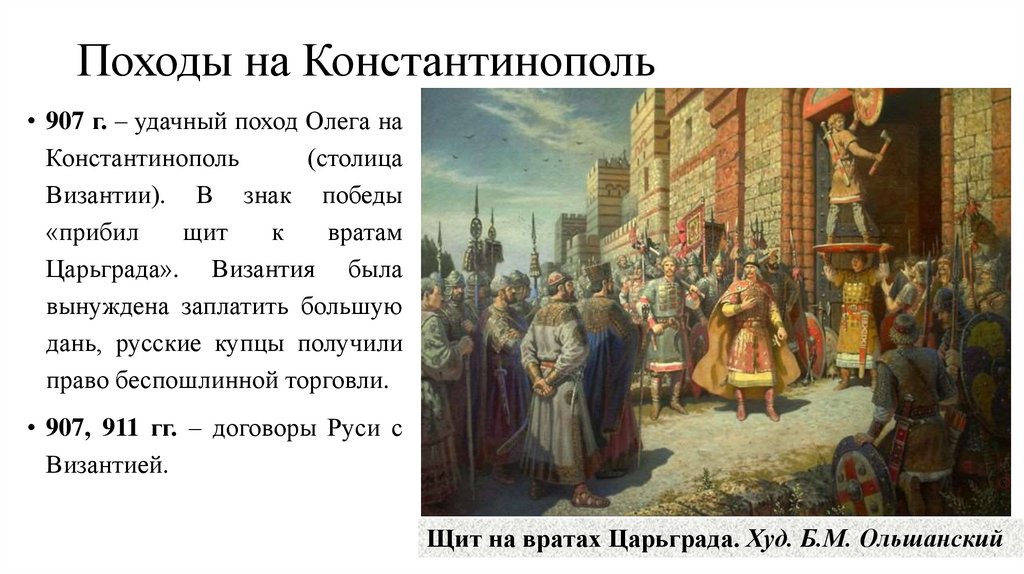

Русь Византия

Отношения с Византией не всегда были такими гармоничными, как предполагают эти события. На протяжении девятого века отряды скандинавов нападали на Константинополь (наиболее заметно в 860 г.) и другие греческие поселения вокруг Черного моря. В какой-то момент между 907 и 912 годами Олег Рюрикович совершил нападение на византийскую столицу, которое вынудило византийцев согласиться на предоставление русским торговцам преференций в Константинополе. Это, кажется, открыло дипломатическую переписку между двумя державами, поскольку византийские печати десятого века были найдены в Киеве. К 950 г. из Киева в Константинополь ежегодно ходили большие флотилии торговых судов. Тем не менее нападения Руси на византийские города вокруг Черного моря продолжались (особенно между 941–945 гг.). Это привело к еще одному договору, в котором византийские официальные лица пытались строго контролировать ведение торговли Руси в Константинополе (например, запрещая ношение оружия). Отношения улучшились к концу века. Ольга, жена русского царя Игоря, посетила Константинополь в 957 году и приняла христианство, хотя и не смогла убедить в этом своего сына Святослава (отца Владимира). Тем не менее, Святослав оставался в хороших отношениях с византийцами, прокладывая путь для положительного взаимодействия Владимира с империей.

Это, кажется, открыло дипломатическую переписку между двумя державами, поскольку византийские печати десятого века были найдены в Киеве. К 950 г. из Киева в Константинополь ежегодно ходили большие флотилии торговых судов. Тем не менее нападения Руси на византийские города вокруг Черного моря продолжались (особенно между 941–945 гг.). Это привело к еще одному договору, в котором византийские официальные лица пытались строго контролировать ведение торговли Руси в Константинополе (например, запрещая ношение оружия). Отношения улучшились к концу века. Ольга, жена русского царя Игоря, посетила Константинополь в 957 году и приняла христианство, хотя и не смогла убедить в этом своего сына Святослава (отца Владимира). Тем не менее, Святослав оставался в хороших отношениях с византийцами, прокладывая путь для положительного взаимодействия Владимира с империей.

Варяги

Ко времени Владимира уже не имеет смысла называть русов скандинавами, так как большинство из них жили по Днепру и Волге на протяжении многих поколений. Со времен Святослава правители Киевской Руси начали перенимать славянские обычаи своих подданных (хотя это не означает, что их скандинавское происхождение было полностью забыто). Тем не менее и в Киеве, и в Константинополе скандинавов было еще много. В то время как первые норвежские посетители Востока прибыли в качестве торговцев, те, кто путешествовал туда, теперь отправлялись в основном в качестве наемников, известных как варяги. Варяги помогли Владимиру захватить власть в 980 г. и продолжала оставаться ценным достоянием киевских правителей. Они также отправились на юг, в Константинополь, в поисках работы в телохранителях византийского императора и других высокопоставленных имперских чиновников. Многие варяги, по-видимому, были скандинавскими аристократами, отправившимися на Восток в качестве политических изгнанников или в поисках богатства и удачи. Некоторые из этих аристократов позже смогли вернуться в Скандинавию, чтобы отстаивать свои королевские права. Олаф Трюггвасон и Олаф

Со времен Святослава правители Киевской Руси начали перенимать славянские обычаи своих подданных (хотя это не означает, что их скандинавское происхождение было полностью забыто). Тем не менее и в Киеве, и в Константинополе скандинавов было еще много. В то время как первые норвежские посетители Востока прибыли в качестве торговцев, те, кто путешествовал туда, теперь отправлялись в основном в качестве наемников, известных как варяги. Варяги помогли Владимиру захватить власть в 980 г. и продолжала оставаться ценным достоянием киевских правителей. Они также отправились на юг, в Константинополь, в поисках работы в телохранителях византийского императора и других высокопоставленных имперских чиновников. Многие варяги, по-видимому, были скандинавскими аристократами, отправившимися на Восток в качестве политических изгнанников или в поисках богатства и удачи. Некоторые из этих аристократов позже смогли вернуться в Скандинавию, чтобы отстаивать свои королевские права. Олаф Трюггвасон и Олаф

Руническое граффити скучающего варяга в соборе Святой Софии в Стамбуле (город, когда-то известный как Константинополь). Изображение получено с Викисклада.

Изображение получено с Викисклада.

Харальдссон провел время при дворе Владимира и помогал ему в его борьбе. Однако самым известным варяжским царем, вероятно, был Харальд Жестокий Правитель, который продал свой меч как киевскому правителю Ярославу, так и византийскому императору между 1029 и 1046 годами, когда он вернулся в Норвегию с лодками, нагруженными золотом, и таким образом смог установить себя соправителем Норвегии вместе с Магнусом Добрым.

Возникновение Киевской Руси

Старая Ладога была не просто факторией на пути к Волге: она также стояла у входа на речной торговый путь, идущий на юг. По этому маршруту (и с некоторыми волоками) можно было получить доступ к реке Днепр, которая в конечном итоге впадала в Черное море, открывая доступ к Средиземному морю. С середины девятого века на этом пути начинают появляться места, показывающие признаки скандинавской торговли и поселений. Наиболее примечательны Рюриково Городище на берегу озера Ильмень и Гнездово на самом Днепре. В Гнездово были обнаружены обширные кладбища, в том числе не менее девяноста могил, содержащих скандинавские артефакты. Гнездово явно было важным торговым центром, который затмил его аналоги в Скандинавии, такие как Бирка и Хедебю.

В Гнездово были обнаружены обширные кладбища, в том числе не менее девяноста могил, содержащих скандинавские артефакты. Гнездово явно было важным торговым центром, который затмил его аналоги в Скандинавии, такие как Бирка и Хедебю.

Примерно в это же время, согласно тексту одиннадцатого века, известному как Русская Первичная Летопись, русская династия, известная как Рюриковичи, начала приобретать известность. В немного невероятном повествовании Хроники финны и славяне северо-запада России пригласили скандинава по имени Хрёрек в качестве своего правителя примерно в 862 году. ), который завоевал хазарский город Киев на берегу нижнего Днепра. Так родилась династия Рюриковичей Киевской Руси. Археологические свидетельства присутствия скандинавской аристократии в Киеве можно датировать 880-ми годами, что очень широко подтверждает эту версию. Сначала Киев, вероятно, был лишь одним из нескольких вождей или мелких царств в этом районе. Византийские источники упоминают князей в Чернигове, Полоцке, Ростове, Любеке и других городах. Однако к концу десятого века Киев стал центром Русского царства.

Однако к концу десятого века Киев стал центром Русского царства.

Первые правители Рюриковичей наиболее известны своей агрессией по отношению к соседям. Первым правителем, которого изображали как более государственного деятеля, был Владимир Великий, правивший с 980 по 1015 год. Владимир захватил трон у своего брата Ярополка, и его раннее правление было во многом похоже на царствование его предшественников, нападая на соседей и взимая дань с их. Однако в середине 80-х годов удача отвернулась от Владимира, когда наступление на булгар не увенчалось успехом. В 9В 88 году стойкий язычник Владимир принял решение перейти в православие. Согласно Русской «Первой летописи», Владимир послал послов к представителям трех основных религий в регионе, чтобы оценить их относительное превосходство: ислам, вера его булгарских врагов; христианство и иудаизм, которые исповедовала хазарская верхушка. Когда эмиссары вернулись, Владимира больше всего убедила сила и богатство Элладской православной церкви.