Скрябин. «Прометей» («Поэма огня») (Prometheus: The Poem of Fire, Op. 60)

Состав оркестра: световая клавиатура (исполнение возможно и без нее), 3 флейты, флейта-пикколо, 3 гобоя, английский рожок, 3 кларнета, бас-кларнет, 3 фагота, контрафагот, 8 валторн, 5 труб, 3 тромбона, туба, литавры, большой барабан, тарелки, тамтам, треугольник, колокольчики (нужны два исполнителя), колокола, челеста, 2 арфы, орган, фортепиано, смешанный хор (возможно исполнение без него), струнные.

История создания

После нескольких лет жизни за рубежом в 1910 году Скрябин возвратился в Россию. «В Москву мы не только поедем, но даже поселимся там с будущего года, а может быть и останемся теперь же. Меня призывает туда моя артистическая деятельность», — сообщает композитор отцу в письме от 15 декабря 1909 года из Брюсселя. До этого, в начале года, он приезжал на родину с гастролями, и это время осталось в памяти как счастливое, полное радостных впечатлений. Уже в январе 1910 года Скрябин окончательно поселяется в Москве. Он увлечен новым замыслом — симфонической поэмой «Прометей». Композитор планирует завершить ее к весне, но вынужден отложить работу ради концертной поездки по городам Поволжья с оркестром С. Кусевицкого. Напряженная работа продолжается летом на даче под Москвой, а затем осенью, когда композитор, наконец, завершает ее. Первое исполнение «Прометея», ожидавшееся публикой с огромным нетерпением, состоялось 2 марта 1911 года в Москве под управлением Кусевицкого и стало крупным событием в музыкальной жизни России. Партию фортепиано исполнял сам автор.

Он увлечен новым замыслом — симфонической поэмой «Прометей». Композитор планирует завершить ее к весне, но вынужден отложить работу ради концертной поездки по городам Поволжья с оркестром С. Кусевицкого. Напряженная работа продолжается летом на даче под Москвой, а затем осенью, когда композитор, наконец, завершает ее. Первое исполнение «Прометея», ожидавшееся публикой с огромным нетерпением, состоялось 2 марта 1911 года в Москве под управлением Кусевицкого и стало крупным событием в музыкальной жизни России. Партию фортепиано исполнял сам автор.

В отличие от Поэмы экстаза, на этот раз Скрябин не раскрыл программу. Он уверял даже, что его «Прометей» не имеет отношения к известному древнегреческому мифу. Однако образ титана, принесшего людям огонь, конечно, не случайно поставлен в заголовке. «Прометей — это ведь активное начало, творческий принцип, это отвлеченный символ. Ведь и тот, мифический Прометей — это только раскрытие этого символа, сделанное для первобытного состояния сознания», — говорил композитор. Возможно, именно поэтому Скрябин и не предпослал сочинению развернутой программы, а ограничился емким названием. Произведение имеет и другое название — Поэма огня. Напомним, что образ огня и раньше был воплощен в произведениях Скрябина. Появляется он и у многих других художников. В русском искусстве он приобретает смысл грядущего обновления, очистительного пожара. К нему обращались Блок, Бальмонт, Ходасевич.

Возможно, именно поэтому Скрябин и не предпослал сочинению развернутой программы, а ограничился емким названием. Произведение имеет и другое название — Поэма огня. Напомним, что образ огня и раньше был воплощен в произведениях Скрябина. Появляется он и у многих других художников. В русском искусстве он приобретает смысл грядущего обновления, очистительного пожара. К нему обращались Блок, Бальмонт, Ходасевич.

Скрябин был вдохновлен грандиозным замыслом, волновавшим его и в предшествующих сочинениях: показать победу могучей человеческой воли, торжества жизни. В стремлении воплотить этот замысел он обратился к новому выразительному языку, отказавшись от традиционных норм гармонии, введя свет как новое выразительное средство.

Композитор уже давно добивался воплощения в музыке светоносности. Об этом свидетельствуют, в частности, такие названия его сочинений, как «Гирлянды», «К пламени», «Темное пламя». Эти его устремления находились в русле общего развития искусства рубежа XIX—XX веков. Живопись тогда активно осваивала выразительные возможности цвета, стремясь передать движение, приблизиться к активности звука. Все чаще звук и цвет соотносятся между собой. Напомним хотя бы следующие строки К. Бальмонта:

Живопись тогда активно осваивала выразительные возможности цвета, стремясь передать движение, приблизиться к активности звука. Все чаще звук и цвет соотносятся между собой. Напомним хотя бы следующие строки К. Бальмонта:

Флейты звук зорево-голубой,

Так по-детскому ласково-малый,

Барабана глухой перебой,

Звук литавр торжествующе-алый…

Не случайно позднее поэт опубликовал книгу «Светозвук в природе и световая симфония Скрябина» (1917). В те же годы английский физик А. Майкельсон, проводивший опыты с новейшей оптической аппаратурой, писал: «Эти цветовые явления действуют на меня могущественным образом, и я решаюсь предсказать, что в весьма недалеком будущем, вероятно, появится цветовое искусство, подобное звуковому — какая- нибудь красочная музыка!»

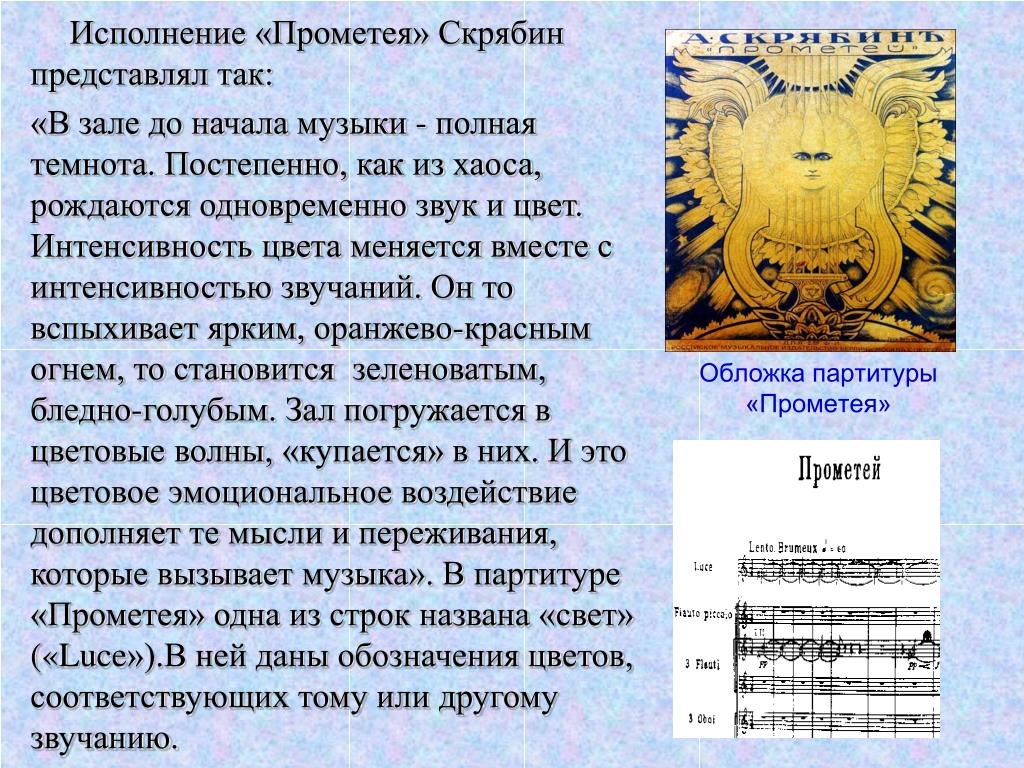

Известно, что Скрябин, как и Римский-Корсаков, обладал так называемым «цветным» слухом: тональности воспринимались им окрашенными в определенные тона. Так, например, ре мажор он «видел» ярко желтым, ля мажор — зеленым, ре-бемоль мажор — фиолетовым. И световая строка в «Прометее» должна была стать, с одной стороны, воплощением его видения музыкальных тонов, но в то же время передавать и более общий смысл — единения разных искусств во всеобъемлющей «Мистерии», идея которой на протяжении многих лет волновала композитора, но так и осталась неосуществленной. Однако что именно представляла собой световая строка (Luce) партитуры, Скрябин не объяснил. Многие исследователи его творчества безуспешно пытались расшифровать ее.

И световая строка в «Прометее» должна была стать, с одной стороны, воплощением его видения музыкальных тонов, но в то же время передавать и более общий смысл — единения разных искусств во всеобъемлющей «Мистерии», идея которой на протяжении многих лет волновала композитора, но так и осталась неосуществленной. Однако что именно представляла собой световая строка (Luce) партитуры, Скрябин не объяснил. Многие исследователи его творчества безуспешно пытались расшифровать ее.

На московской премьере «Прометей» исполнялся без световой строки, так как, по словам композитора, аппарат для ее воплощения оказался слишком сложным и его не успели сделать. В последний момент Скрябин сделал пометку в партитуре: «Может исполняться без световой строки». 30 марта 1915 года цветовое исполнение состоялось в Нью-Йорке, причем аппаратура для этого готовилась в течение двух лет. Но отсутствие автора привело к произвольной трактовке световых эффектов.

Музыка

На пианиссимо вступает таинственное, необычное, длительно тянущееся созвучие — «прометеев аккорд». На колышущемся фоне валторны интонируют тему Прометея — суровую, сдержанную и проникновенную, являющуюся почти точным мелодическим вариантом первоначального аккорда. В постепенном раскрытии она приводит к появлению темы воли в акцентированном звучании трубы соло. Новая тема, определяющая начало основного раздела поэмы — хоральная сосредоточенная тема разума (флейта в сопровождении фагота и валторн). Она звучит неоднократно, сопоставляясь с темой воли, а далее — и с темой разума. Солирующий рояль вводит в действие другие темы, более оживленные, капризные, с прихотливой фактурой и чертами танцевальности (тема движения). Новый образ — трепетный, словно окутанный форшлагами, сопровождаемый трелями и тремоло, — характеризуется исследователями как тема томления. На этих основных темах-образах строится все одночастное произведение: в противопоставлениях, столкновениях, контрапунктических сплетениях, действенном развитии и борьбе, приводящей к колоссальной кульминации. К мощному звучанию оркестра присоединяется хор, интонирующий без слов отдельные мотивы, напоминающие древние попевки.

На колышущемся фоне валторны интонируют тему Прометея — суровую, сдержанную и проникновенную, являющуюся почти точным мелодическим вариантом первоначального аккорда. В постепенном раскрытии она приводит к появлению темы воли в акцентированном звучании трубы соло. Новая тема, определяющая начало основного раздела поэмы — хоральная сосредоточенная тема разума (флейта в сопровождении фагота и валторн). Она звучит неоднократно, сопоставляясь с темой воли, а далее — и с темой разума. Солирующий рояль вводит в действие другие темы, более оживленные, капризные, с прихотливой фактурой и чертами танцевальности (тема движения). Новый образ — трепетный, словно окутанный форшлагами, сопровождаемый трелями и тремоло, — характеризуется исследователями как тема томления. На этих основных темах-образах строится все одночастное произведение: в противопоставлениях, столкновениях, контрапунктических сплетениях, действенном развитии и борьбе, приводящей к колоссальной кульминации. К мощному звучанию оркестра присоединяется хор, интонирующий без слов отдельные мотивы, напоминающие древние попевки. Его поддерживает и орган. Достигается небывалый экстатический накал. Постепенно звучность спадает, и с нежнейшего пианиссимо в разреженном звучании отдельных инструментов начинается новый подъем, приводящий к мощному, светлому и величественному завершению.

Его поддерживает и орган. Достигается небывалый экстатический накал. Постепенно звучность спадает, и с нежнейшего пианиссимо в разреженном звучании отдельных инструментов начинается новый подъем, приводящий к мощному, светлому и величественному завершению.

Л. Михеева

Публикации

На Девятом Большом фестивале РНО 08.11.2017 в 14:58

Интервью с директором архива Чикагского симфонического оркестра 03.01.2016 в 22:18

На концерте-лекции Владимира Юровского 19.06.2014 в 22:38

13-й Пасхальный: день первый 25.04.2014 в 19:51

Александр Лазарев открыл симфонический абонемент Большого театра в БЗК 15.10.2009 в 15:04

Скрябин. Поэма огня «Прометей» | Музыкальная Фантазия

Скрябин. Поэма огня «Прометей»

Флейты звук зорево-голубой,

Так по-детскому ласково-малый,

Барабана глухой перебой,

Звук литавр торжествующе-алый…

(К. Бальмонт)

Бальмонт)

Музыкант-философ Александр Николаевич Скрябин, чьё творчество оказалось созвучным бурной эпохе рубежа двух веков, отразило его смелые поиски новых путей. Стремление к идеалам добра, справедливости и всеобщего братства людей пронизывает всё его музыкальное искусство.

Александр Скрябин родился в Москве 6 января 1872 года в семье дипломата, рано потерял мать, и его взяла на воспитание родная тётушка Любовь Александровна Скрябина, давшая ему первые уроки музыки. Она вспоминала, что уже с грудного возраста он тянулся к звукам фортепиано. А в три года уже часами просиживал за инструментом. К роялю мальчик относился как к живому существу. Он и сам их мастерил в детстве — маленькие игрушечные рояли…

Музыку Скрябин стал сочинять рано — в семь лет он написал свою первую оперу, назвав её именем девочки, в которую был тогда влюблён.

В 11-летнем возрасте, параллельно обучению в московском кадетском корпусе в Лефортове, начались и его регулярные музыкальные занятия в классе известного преподавателя Московской консерватории Н.

В ранней юности его любимый композитор — Шопен, позднее — Бетховен. Искусство композиции он изучал у С. И. Танеева, а Московскую консерваторию закончил в двадцать лет по классу фортепиано, получив малую золотую медаль.

В то же время он испытал большое чувство любви. Его избранницей была пятнадцатилетняя Наташа Секерина. На своё предложение он получил отказ, но чувство, испытанное к ней, осталось с ним на всю жизнь и больше не повторилось.

Скрябин начинает рано и успешно гастролировать — Берлин, Дрезден, Люцерн, Генуя, Париж. Рецензенты, как и публика, благосклонны к нему. «Он — весь порыв и священное пламя», «он раскрывает в своей игре неуловимое и своеобразное очарование славян — первых пианистов в мире», — писали о нём.

Скрябин обретает славу и в отечестве, и за рубежом. Композитор Анатолий Лядов приветствовал его новые творения словами: «Появилось новое и великое искусство». Николай Римский-Корсаков о нём писал: «Звезда первой величины».

Музыка его оказалась столь новой и непривычной, столь дерзкой, что, например, исполнение его Второй симфонии в Москве 21 марта 1903 года превратилось в форменный скандал. Мнения публики разделились: одна половина зала свистела, шикала и топала, а другая, встав возле эстрады, бурно аплодировала.

«Какофония» — таким страшным словом назвал симфонию мэтр и учитель Н. А. Римский-Корсаков, а вслед за ним и десятки других музыкальных авторитетов. Но Скрябин ничуть не был смущён. Он уже ощущал себя мессией, провозвестником новой религии. Такой религией для него было искусство. Он верил в его преобразующую силу, он верил в творческую личность, способную создать новый, прекрасный мир.

Скрябин считал, что только искусство способно очистить человека от злобы мира. Это стихотворение — яркое подтверждение поэтического дара композитора:

О, дивный образ Божества,

Гармоний чистое искусство!

Тебе приносим дружно мы

Хвалу восторженного чувства!

Ты жизни светлая мечта,

Ты праздник, ты отдохновенье,

Как дар приносишь людям ты

Свои волшебные виденья.

В тот мрачный и холодный час,

Когда душа полна смятенья,

В тебе находит человек

Живую радость утешенья.

Ты силы, павшие в борьбе,

Чудесно к жизни призываешь.

В уме усталом и больном

Ты мыслей новых строй рождаешь.

Ты чувств безбрежный океан

Рождаешь в сердце, восхищённом,

Твой жрец, тобою вдохновлённый.

Царит всевластно на Земле

Твой дух свободный и могучий.

Тобой поднятый человек

Свершает славно подвиг лучший.

Придите, все народы мира,

Искусству славу воспоём!

(А. Скрябин)

Скрябин много сочиняет, его издают, исполняют, но всё же он живёт на грани нужды, и желание поправить свои материальные дела снова и снова гонит его по городам и весям. Исполнение его произведений в Европе и Америке, как правило, вызывало восторженный приём слушателей.

Издатель журнала «Новое звено» А. Брянчанинов, в корреспонденции из Лондона писал, как восторженно принимала аудитория концерт Скрябина: «Меломаны, тридцать лет посещающие лондонские концерты, не забудут тех оваций, которыми отблагодарила зала Скрябина. В зале стоял какой-то вопль, махали платками, чем попало. Оркестр, заражённый общим настроением, встал и поклонился новому светилу».

Композитор всё больше чувствовал постоянное переутомление. Это находило отражение в его музыке. Например, в Девятой сонате появился мотив, который произвёл впечатление на внимательных слушателей. Когда у композитора спросили, что он означает, Скрябин ответил: «Это — тема подкрадывающейся смерти».

Ответ сразу стал известен друзьям композитора. И смерть не замедлила: прервав работу над всеми грандиозными замыслами, она наступила через два месяца после произнесённых слов. Он умер 27 апреля 1915 г. от внешне незначительной причины — карбункула на губе, вызвавшего общее заражение крови.

Весть о смерти композитора мгновенно облетела всю Москву. На кладбище Новодевичьего монастыря его провожала многотысячная толпа.

На кладбище Новодевичьего монастыря его провожала многотысячная толпа.

16 января далёкого 1896 года в Парижской газете «Музыкальный гид» было напечатано: «Александр Скрябин! Запомните это имя! Оно ещё прозвучит в веках!» Предсказание сбылось. Его имя, его творения продолжают звучать в веках и радовать человечество.

Звуки музыки

Каждый воистину великий поэт, художник, композитор дарит потомкам частицу своей души, величайшие творения мировой культуры. Их с увлечением читают, ими любуются, их слушают. Такова судьба каждого из гениальных творцов. Но трём композиторам Вселенной подарено было нечто большее.

Можно ли себе представить, скольких младенцев матери в разных странах мира уже в первые дни жизни приветствуют колыбельной «Спи моя радость, усни», написанной, как утверждает легенда, великим Моцартом? А сколько миллионов молодожёнов вступают в брак под торжественную и ликующую музыку «Свадебного марша» Мендельсона-Бартольди! И уж совершенно неожиданный масштаб оказался предуготован наследию Скрябина.

В далёком 1910 году (более ста лет назад!) он завершил своё гениальное творение — симфоническую поэму «Прометей».

Прометей – один из древнейших мифологических героев. В мифах Древней Греции он предстаёт как благодетель (человек, который оказывает бескорыстную помощь) человечества, наделивший разумом «слепых, жалких людей, живших как муравьи в пещерах». Именно Прометей научил их строить дома, заниматься ремёслами, писать и считать, понимать искусство.

Для блага людей, Прометей похитил у всемогущего Зевса божественный огонь. Рассерженный Зевс жестоко наказал дерзкого героя. По его повелению Прометея цепями приковали к скале, где огромный орёл клевал его печень, за ночь, выраставшую вновь.

Позже Зевс смиряет свой гнев: его сын Геракл освобождает героя.

И поскольку героем является в поэме легендарный похититель огня, подаривший человечеству этот символ цивилизации, композитор впервые вводит в партитуру музыкального произведения «голос» огня. Впервые сочетает музыку со светом и цветом.

Впервые сочетает музыку со светом и цветом.

Попробуйте представить себе сегодня землянина, пусть и далёкого от музыки, пусть и не слышавшего никогда даже имени Скрябина — но не встречавшегося с его наследием в области цветомузыки! Ведь наверняка каждый человек хоть раз в жизни побывал в дискотеке, на эстрадном концерте, хоть когда-нибудь слушал концерт по телевидению. И всё это происходило в содружестве: музыки симфонической, эстрадной, джазовой и празднества цвета и света!

Александр Скрябин сразу же стал родоначальником нового направления в музыкальном искусстве — цветомузыки.

«Прометей» должен был сопровождаться светоэффектами с помощью световой клавиатуры. Зал должен был погружаться в сияние красного, синего и других цветов. В этом сочинении воплощались мечты композитора о синтезе искусств, о «световой симфонии». В партитуру была введена особая нотная строка. Композитор обозначил её итальянским словом «luce», означающим «свет». Она предназначалась для ещё не существующего инструмента.

В течение многих лет люди пытались осуществить это световое сопровождение. К сожалению, мы так и не узнаем, как представлял себе это световое сопровождение сам композитор.

Оркестровая ткань произведения то ювелирно прозрачна (соло фортепиано, скрипки, виолончели), то сгущается до мощных эпизодов всего оркестра. В главной кульминации в конце коды «громадный лучезарный подъем» (хор, орган, колокол, весь состав медных и ударных инструментов). Однако, при всей грандиозности кульминации «Прометей» воспринимается скорее, как самое утончённое, нежели как самое мощное произведение Скрябина.

Вопросы и задания:

- Что олицетворяет образ Прометея в одноимённом симфоническом произведении А. Скрябина?

- В чём состоит необычность партитуры этого произведения?

- Послушайте заключительный фрагмент поэмы, воплощающий «громадный лучезарный подъём. Какие группы симфонического оркестра усиливает главную кульминацию произведения?

- Во время прослушивания обратите внимание на введение в состав оркестра редких партий – фортепиано, хора, органа и колоколов.

Подумайте. С какой целью они использованы.

Подумайте. С какой целью они использованы.

Презентация

В комплекте:

1. Презентация — 13 слайдов, ppsx;

2. Звуки музыки:

Скрябин. Поэма огня «Прометей», mp3;

3. Сопровождающая статья, docx.

ПРОМЕТЕЙ (1816) ЛОРД БАЙРОН

ПРОМЕТЕЙ (1816)

ТИТАН! чьим бессмертным глазам

Страдания смертности,

В их печальной реальности,

Не то, что боги презирают;

Какова была награда за твою жалость?

Безмолвное страдание и сильное;

Скала, стервятник и цепь,

Все, что гордые могут почувствовать от боли,

Агонию они не показывают,

Удушающее чувство горя,

Что говорит, но в своем одиночестве,

А то ревнует небо

Должен иметь слушателя, и не вздохнет

Пока его голос не станет беззвучным.

Титан! тебе рознь дали

Между страданием и волей,

Какие пытки там, где не могут убить;

И неумолимое небо,

И глухая тирания Судьбы,

Правящий принцип Ненависти,

Что для своего удовольствия создает

Вещи, которые он может уничтожить,

Отказал тебе даже в благословении умереть:

Жалкий подарок Вечности

Был твоим — и ты хорошо переносил его.

Все, что Громовержец вырвал у тебя

Была всего лишь угроза, отбросившая назад

На нем муки твоего мучения;

Судьба, которую ты так хорошо предвидел,

Но бы не унять его рассказать;

И в твоем молчании был его приговор,

И в его Душе напрасное раскаяние,

И злой страх так плохо скрыт,

Что в его руке дрожали молнии.

Твое божественное преступление состояло в том, чтобы быть добрым,

Отказаться от заповедей твоих меньше

Сумма человеческого убожества,

И укрепи Человека своим умом;

Но сбитый с толку, как ты был с высоты,

Все еще в твоей терпеливой энергии,

В выносливости и отпоре

Твоего непроницаемого Духа,

Которые Земля и Небо не могли содрогаться,

Могущественный урок, который мы унаследовали:

Ты символ и знак

Смертным их судьба и сила;

Подобно тебе, Человек отчасти божественен,

мутный поток из чистого источника;

А Человек в порциях может предвидеть

Его собственная похоронная судьба;

Его несчастье и его сопротивление,

И его печальное несоюзное существование:

Чему его Дух может противопоставить

Себя — и равный всем бедам,

И твердая воля, и глубокое чувство,

Который даже под пытками может разглядеть

Вознаграждение собственного центра,

Триумфальный там, где осмеливается бросить вызов,

И сделать Смерть Победой.

Джордж Гордон Лорд Байрон (1788-1824)

http://classiclit.about.com/library/bl-etexts/lbyron/bl-lbyron-prometheus.htm

ОБЗОР СТИХОТВОРЕНИЕ

Согласно к названию поэмы мы замечаем, что речь идет о Прометее, мифологическом герой. Мифология гласит, что Прометей украл огонь у Божеств и дал его людям. Зевс наказал его за это, он приковал Прометея к скала, на которой орел днем клюет себе печень, а его печень каждый день растет ночь. Геракл убил орла и освободил Прометея от наказания.

Лорд Байрон

поэт-романтик. Мы видим в его стихах отражение его жизни, потому что

он вкладывает в них много страсти и энергии. В этом произведении Байрон отражает

агония Прометея за наказание, которое наложил на него Зевс. Байрон — это

героический поэт, и он имеет некоторое отношение к греческому народу и к Греции. Этот

показывает нам, почему Байрон писал об этой теме.

На мой взгляд, Байрон пытается показать читателю (всегда формируя свою точку зрения), как наказание этого героя состояло в том, что он рассказал, как много страдал Прометей и в чем как его освободил сильный человек (Геркулес)

Тема стихотворения очень ясно, наказание Прометея за кражу Божества стреляют и отдают его людям. Чтобы объяснить это, Байрон написал стихотворение в трех строфах.

Первый строфа о страданиях героя, рассматриваемого с точки зрения Прометея (стихи 2 и 3) и наказание Зевса за злые действия Прометея (стихи 5). и 6)

В второй строфе, более длинной, чем первая, Байрон хочет показать читателю, что Зевс наказание было очень жестоким и таким сильным (стихи 15 и 16). Прометей имеет возможность сдаться своему наказанию, но отказывается от этой возможности предпочитает страдать (стих 33)

В

третьей строфе поэт хочет показать, что действие Прометея было в пользу

люди. Эта строфа также показывает, как Прометей был освобожден Гераклом.

(стих 38). Кроме того, эта строфа рассказывает читателю, как сложилась жизнь Прометея.

после освобождения и сколько он страдал.

Эта строфа также показывает, как Прометей был освобожден Гераклом.

(стих 38). Кроме того, эта строфа рассказывает читателю, как сложилась жизнь Прометея.

после освобождения и сколько он страдал.

Тон это стихотворение явно мифологическое, потому что Байрон был вдохновлен мифом о Прометей и божественный огонь, чтобы написать это стихотворение. Автор хочет подчеркнуть чувства самого Прометея, используя его как главного предмет этого стихотворения.

В этом стихотворении мы можем представить некоторые образы, имеющие отношение к теме стих. Во-первых, мы представляем себе Прометея на Олимпе, угощение украсть божественный огонь; другое изображение может быть Прометеем, прикованным к скала с орлом, клюющим его печень. Наконец, мы видим, как Геракл освобождает Прометей формирует свое наказание.

В моем По мнению, лорд Байрон был очарован этим мифом. Смысл этого мифа мог быть огонь, открытый людьми, как всем известно; пожар был обнаружен лет эволюции людей, а не беря ее у Божеств, миф использовался для объяснения этого процесса и придания огню мифического значения

Прометей (поэма Байрона) Литературные элементы

к Лорд Байрон

Эти заметки были предоставлены членами сообщества GradeSaver. Мы благодарны за их вклад и призываем вас внести свой собственный вклад.

Мы благодарны за их вклад и призываем вас внести свой собственный вклад.

Автор Тимоти Секстон

Хотя это и не указано прямо, говорящий разделяет во многом то же восхищение характером Прометея, которое демонстрировал Байрон, и поэтому принято рассматривать его как автобиографического. Точка зрения в основном написана с точки зрения второго лица, при этом говорящий напрямую обращается к концепции Прометея, а не к самому мифологическому персонажу.

Свободный стих, составленный преимущественно петаметром ямба.

Зевс является главной фигурой в поэме, но никогда не упоминается по имени. Вместо этого его личность проясняется с помощью метафоры: «глухая тирания Судьбы, / Правящий принцип Ненависти».

Байрон использует аллитерацию, чтобы связать Прометея и Зевса вместе как преступника и бога, который сидит на суде и раздает свое наказание: «И в молчании твоем был его приговор»

Наказание, которое Зевс налагает на Прометея, по своей сути иронично. В то время как высшим наказанием в наше время является смертный приговор, именно в этом Зевс злобный отказывает Прометею, чтобы вместо этого он должен каждый день переживать страдания своего приговора: «Жалкий дар Вечности / Был твой — и ты понес это хорошо.»

В то время как высшим наказанием в наше время является смертный приговор, именно в этом Зевс злобный отказывает Прометею, чтобы вместо этого он должен каждый день переживать страдания своего приговора: «Жалкий дар Вечности / Был твой — и ты понес это хорошо.»

Революционный манифест

Мифологическая Греция за пересказ истории о Прометее, крадущем огонь у богов. Для последней части стихотворения обстановка не определена и не имеет значения.

Ликуя и восхищаясь, прежде чем стать философски созерцательным.

Главный герой: Прометей. Антагонист: Зевс.

Основной конфликт происходит между Прометеем, Титаном, который украл огонь, чтобы передать его человечеству, и Зевсом, королем богов Олимпа, который раздает жестокое и необычное наказание.

Кульминацией поэмы является Зевс, исчезающий во мраке, когда боги падают, а Прометею даруется бессмертие, становясь символом способности человека восстать против судьбы и свергнуть судьбу.

н/д

«Твое богоподобное преступление состояло в том, чтобы быть добрым» — это что-то вроде преуменьшенного упрощения мотивации Титана к краже огня.