Реформа русского стихосложения

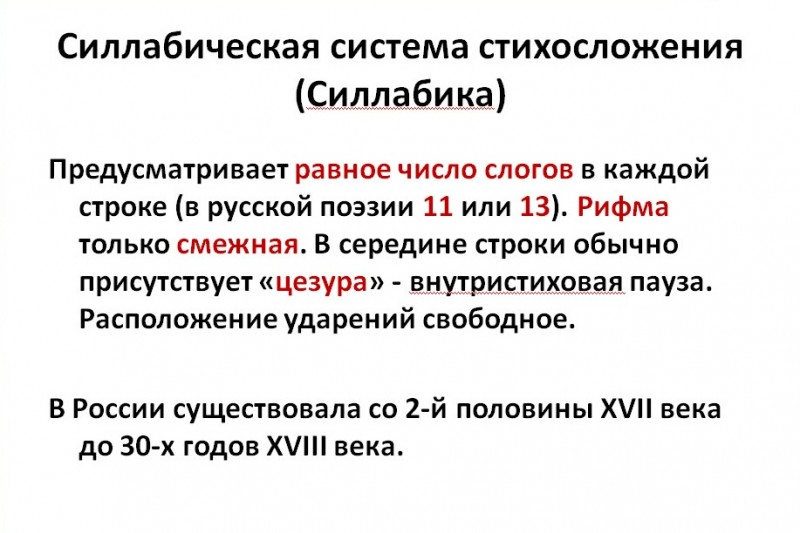

Предыстория русского стихотворения начинается в конце XVII — начале XVIII века, когда произошло выделение стиха как особой художественной системы речи, предполагающей рифму и ритм. Богатые выразительные возможности рифмы и ритма были восприняты литературой барокко, отличительными чертами которой являлись аллегоризм, интерес к греко-римской мифологии, пафос, великолепие, достигаемые с помощью разнообразных стилистических украшений. В русскую литературу вошло понятие «вирши». Виршевый стих связан с освоением русской поэзией силлабики, в основе которой лежал принцип равное ложности; в рифмующихся строчках должно было содержаться одинаковое количество слогов. Рифмы употреблялись преимущественно женские (то есть с ударением на предпоследнем слоге), а наибольшей популярностью пользовалась смежная рифмовка. Стихотворные строки чаще всего заключали в себе восемь, одиннадцать или тринадцать слогов, по образцу польского стиха. Вот один из характерных примеров тринадцатисложного силлабического стиха, принадлежащий Феофану Прокоповичу:

Бежит прочь жажда, бежит и печальный голод,

Где твой, отче

эконом, находится солод.

Да и чудо он творит дивным своим вкусом:

Пьян я, хоть обмочусь одним только усом

Силлабическое стихосложение в русской литературе связано с именами Симеона Полоцкого и его учеников. Силлабический стих господствовал в русской поэзии с 1670-х до 1740-х годов.

Переход к силлабо-тоническому стихосложению был ознаменован революционными преобразованиями — основными его этапами явились ‘Новый и краткий способ к сложению российских стихов»‘ (1735) В.К. Тредиаковского, «Письмо о правилах российскою стихотворства» (1739) М.В. Ломоносова и итоговый «Способ к сложению российских стихов»‘ (1752) В.К. Тредиаковского.

Противопоставление

стиха прозе требовало от первого вес

более четкого отличия от естественного

ритма языка, что и могла обеспечить

силлабо-тоника. На протяжении не одного

десятилетия литературоведение склонялось

к мысли о том, что силлабические вирши

были искусственно привнесены в литературу,

тогда как силлабо-тоника более свойственна

русскому стихотворному строю (см.

Кроме внутренних

причин существовали и внешние. При Петре

I

силлабическая Польша утратила свою

роль посредника между русской и

западноевропейской культурой и уступила

ее силлабо-тонической Германии. Первые силлабо-тонические эксперименты

принадлежали иностранцам, писавшим

по-русски, — директору первой московской

гимназии пастору Э. Глюку и его

помощнику И. В. Паусу, но их произведения

не получили популярности в России.

Настоящий переворот в реформе русского

стихосложения осуществили В.К.

Тредиаковский и М.В. Ломоносов.

Первые силлабо-тонические эксперименты

принадлежали иностранцам, писавшим

по-русски, — директору первой московской

гимназии пастору Э. Глюку и его

помощнику И. В. Паусу, но их произведения

не получили популярности в России.

Настоящий переворот в реформе русского

стихосложения осуществили В.К.

Тредиаковский и М.В. Ломоносов.

Тредиаковский первым подошел к решению этой проблемы с позиции ученого-филолога, владеющего знанием силлабического стиха и интересующегося поэзией народной.

В своей реформе

он опирается на природные данные русского

языка и сложившуюся традицию русского

стиха. Вместо долгот русский язык имеет

ударения, поэтому именно они и должны

выступать в роли ритмообразующего

фактора. «Тоническая» ударность

предназначена определять систему

русского стихосложения. В традиционные

для русского стиха 11- и 13-сложные размеры

Тредиаковский и вводит упорядоченное

расположение ударений — прежде всего в

окончания стихов и полустиший, а затем

и внутри стиха. О более коротких стихах

он не заботился — они имели более или

менее правильный ритм ударений (чем

короче, тем правильнее). Вот пример

из стихотворения Тредиаковского,

написанного до 1775

года:

О более коротких стихах

он не заботился — они имели более или

менее правильный ритм ударений (чем

короче, тем правильнее). Вот пример

из стихотворения Тредиаковского,

написанного до 1775

года:

Покинь купило стрелы:

Уже мы все не целы…

По Тредиаковскому, окончание стиха, как это было у русских силлабистов, всегда должно быть женское, а окончание предцезурного полустишия — мужское (ударение падает на последний слог).

Мерой стихотворной строки вместо слога должна стать «стопа’; «мера, или часть стиха, состоящая из двух у нас слогов». Ученый выделяет четыре стопы: хорей, ямб, спондей, пиррихий. В традиционных стихах были смешаны любые стопы, Тредиаковский же предлагает придерживаться одного вида стоп, отдавая предпочтение хорею, допуская при нем спондеи и пиррихии’

На земле расти / мягкой ти велела,

Мягкости б вредить / груба не имела…

Это 11-сложный стих,

по современной терминологии — 6-стопный

хореи с цезурным усечением на III

стопе.

Не возможно сердцу, ах! / не иметь печали,

Очи такожде еще / плакать не престали…

13-сложный стих — по современной терминологии 7-стопный хорей с цезурным усечением на IV стопе.

Стих первого рода Тредиаковский назвал «героическим эксаметром», второго — ‘»героическим пентаметром».

Главным откликом на реформу Тредиаковского явились полемически направленные выступления М.В. Ломоносова и Л.Д. Кантемира.

В 1739 году из Германии

Ломоносов прислал в Академию наук свою

«Оду на взятие Хотина» вместе с

‘»Письмом о правилах российского

стихотворства». Ломоносов сходится

с Тредиаковскими в том, что стих должен

опираться на естественные данные языка,

что «российские стихи надлежит

сочинить по природному нашему языку

свойству, а того, что ему весьма

несвойственно, из других языков не

вносить». А вот в ориентации на

литературную традицию Ломоносов, в

отличие от Тредиаковского, не видит

необходимости, поскольку, с его точки

зрения, «наше стихотворство только

начинается».

Вместо двух родов

силлабо-тонического стиха,

рекомендованных Тредиаковским, Ломоносов

утверждает 30 его родов. Он распространяет

силлабо-тонический принцип не только

на 11- и 13-сложкые стихи, но и на все другие

объемы стиха.

Вместо двух родов

силлабо-тонического стиха,

рекомендованных Тредиаковским, Ломоносов

утверждает 30 его родов. Он распространяет

силлабо-тонический принцип не только

на 11- и 13-сложкые стихи, но и на все другие

объемы стиха.«Ода на взятие Хотина» Ломоносова написана «правильным», почти без пиррихиев, ямбом:

Восторг внезапный ум пленил,

Ведет на верьх горы высокой,

Где ветр в лесах шуметь забыл;

В долине тишина глубокой.

На практике же Ломоносов был вынужден использовать пиррихии, что демонстрировало правильность пути, указанного Тредиаковским, — он давал возможность русским поэтам не ограничивать себя употреблением только коротких слов.

Мнение ученой публики было на стороне Ломоносова. «Письмо о правилах российского стихотворства» повлияло на переработанное переиздание трактата Тредиаковского.

В 1743 году А. Д.Кантемир

прислал из Парижа «Письмо Харитона

Макентина к приятелю о сложении стихов

русских» (Харитон Макентин-анаграмма

имени Антиох Кантемир).

Д.Кантемир

прислал из Парижа «Письмо Харитона

Макентина к приятелю о сложении стихов

русских» (Харитон Макентин-анаграмма

имени Антиох Кантемир).

«Письмо» Кантемира значительно отличается от трактатов Ломоносова и Тредиаковского — стиль его подчеркнуто дилетантский, его автор не делает никаких далеко идущих выводов. Кантемир признавал, что стих должен отличаться от прозы, но не за счет метрических, a за счет лексических и стилистических средств. Он отвергает переход на силлабо-тоническую систему стихосложения, оставаясь верным силлабике и предлагая ее упорядоченный вариант. В 13-сложном силлабическом стихе окончание строки должно быть обязательно женским, а окончание предцезурного полустишия мужским или дактилическим:

Уме недозрелый, плод / недолгой науки,

Покойся, не понуждай / к перу мои руки.

В II-сложном стихе окончание стиха и полустишия должно быть женским:

Уже довольно, / лучший путь не зная,

Страстьми имея /

ослепленны очи.

Род человеческ / из краю до края

Заблуждал жизни / в мрак безлунной ночи…

Ученые отмечают плодотворность того пути, который предлагал Кантемир. Как пишет М.Л. Гаспаров, «теория и практика Кантемира показывает, как на основе русской силлабики могла сложиться русская силлабо-тоника, более гибкая и богатая ритмическими средствами, чем та, которую вводили Тредиаковский и Ломоносов. Однако этого не случилось: быстрый темп развития русской культуры требовал скорейшего развития стиха, максимально противопоставленного прозе, а таким был не стих, предложенный Кантемиром, а стих, предложенный Ломоносовым» (Гаспаров М.Л. — С.41).

В 1752 году Тредиаковский

написал новый трактат по стихосложению

«Способ к сложению российских стихов,

против выданного в 1735 году исправленный

и дополненный». Он признавал право

на существование за всеми размерами,

предложенными Ломоносовым. «Способ

к сложению российских стихов» 1752 г. долгие годы оставайся основополагающей

книгой по теории русского стиха.

долгие годы оставайся основополагающей

книгой по теории русского стиха.

Тексты

Тредиаковский В.К. Новый и краткий способ к сложению российских стихов / В.К. Тредиаковский // Избр. произведения. — М.;Л., 1963. — С. 365 — 385.

Ломоносов М.В. Письмо о правилах российского стихотворства / М.В. Ломоносов // Избр. произведения. — М.;Л., 1986. — С. 486 -494.

Основная литература

Гончаров Б.П. Стиховедческие взгляды Тредиаковского и Ломоносова. Реформа русского стихосложения / Б.П. Гончаров // Возникновение русской науки о литературе. — М., 1975. — С. 73 -91.

Гаспаров М.Л. Русское стихосложение / М.Л. Гаспаров. — М., 1988. — С. 19-52.

Урок №18 | М. | |||||||||||||||||||||||||||||||

Цели: |

| |||||||||||||||||||||||||||||||

Ожидаемые результаты: | учащиеся знают о жизни и творчестве Ломоносова, его преобразованиях в области языка и литературы; определяют основные темы и проблемы его оды, показывают их взаимосвязь | |||||||||||||||||||||||||||||||

Оборудование: | учебник, текст оды, раздаточный материал для работы в группах, листы А-3, фломастеры. | |||||||||||||||||||||||||||||||

Ход урока | Деятельность учителя | Деятельность учащихся | ||||||||||||||||||||||||||||||

| Приветствие учащихся. Психологический настрой учащихся. Минута общения «Пожелай удачи». | Приветствуют учителя, желают друг другу удачи одним словом по цепочке. | ||||||||||||||||||||||||||||||

|

— «Первый наш университет»…— так назвал Ломоносова Пушкин. Как вы думаете, почему? И действительно, по многообразию, а точнее энциклопедичности своих знаний, Ломоносов представляет собой явление, в XVІІІ в.

| Записывают тему урока и эпиграф. Рассуждают по поводу высказывания Пушкина. Формулируют цели урока. | ||||||||||||||||||||||||||||||

|

Нарисуйте герб и придумайте девиз французского и русского классицизма.

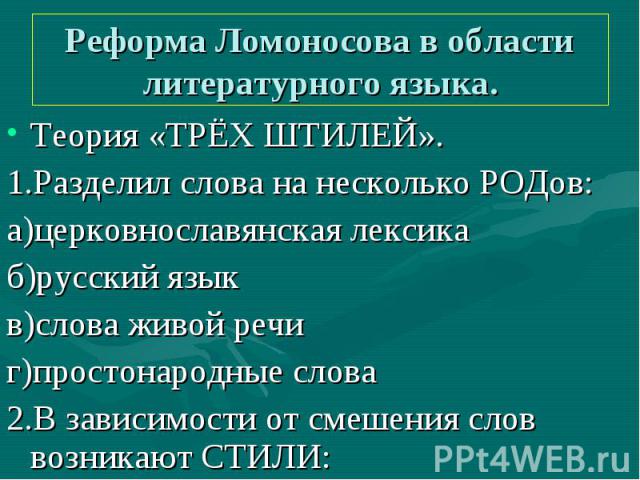

1 группа. «Классика» и «классицизм» однокоренные слова. Что объединяет эти понятия и чем они отличаются? Почему именно так было названо одно из мощнейших литературных направлений? Когда и почему это произошло? 2 группа. Докажите справедливость слов Белинского: «С Ломоносова начинается наша литература; он был ее отцом и пестуном». 3 группа. Почему Ломоносова не устраивала система стихосложения, господствовавшая в русской поэзии начала XVІІІ века? В чем сущность реформы стихосложения, осуществленной Ломоносовым? 4 группа. В чем сущность теории «трех штилей» Ломоносова и ее значения для развития русского литературного языка?

Предлагаю учащимся предложить в «корзинку идей» всё, что связывает произведение Ломоносова с классицизмом (образец, высокий штиль, жанр оды, герои, лексика) | Учащиеся талантливые и одаренные демонстрируют выполненные дома работы. Работа в группах. Дописывают предложения на предложенных карточках, осуществляют взаимопроверку. Работа в группах. Обсуждают предложенный вопрос, озвучивают свою версию ответа. Учащиеся предлагают свои варианты по заполнению «корзинки идей». | ||||||||||||||||||||||||||||||

|

Инструктаж по просмотру: выпишите особенности биографии Ломоносова, что вас в ней поразило (1-2 факта).

Инструктаж: на листе бумаги в группе выделите все проблемы, которым посвящено произведение Ломоносова. Определите приоритетную. Оказываю помощь группам при необходимости. Работа с языковыми карточками (значение слов из оды)

Инструктаж: вынесите в вершину постера приоритетную проблему и покажите ее взаимосвязь с другими проблемами в оде. Критерии оценивания:

| Смотрят фильм о биографии поэта и выделяют 1-2 интересных факта. Озвучивают информацию в классе. Работают с текстом произведения, выделяют темы и проблемы произведения, определяют ведущую (процветание государства, тема мира, роль науки и просвещения, восшествие на престол Елизаветы, мудрость правителя, освоение новых земель, рачительно использование богатств земли). В случае затруднения поднимают красную карточку. Работают с постерами, выделяют ключевую проблему и показывают ее взаимосвязь с другими темами и проблемами произведения. Затем каждая группа в течение минуты защищает свою карту. Проводит оценивание по критериям постеров других групп. | ||||||||||||||||||||||||||||||

|

| Записывают свои ответы на положения трехминутного эссе. | ||||||||||||||||||||||||||||||

Домашнее задание | Написать короткое выступление от имени Ломоносова о проблемах и темах оды (на выбор) Для заучивания наизусть: М.В. Ломоносов. Отрывок из «Оды на день восшествия… 1747 года» (2 последние строфы из «Оды…»). | Записывают домашнее задание, определяют выбор | ||||||||||||||||||||||||||||||

Славянский литературный силлабический стих | История европейского стихосложения

Фильтр поиска панели навигации Oxford AcademicИстория европейского стихосложенияЛитературные исследования (европейские)Литературные исследования (поэзия и поэты)КнигиЖурналы Термин поиска мобильного микросайта

Закрыть

Фильтр поиска панели навигации Oxford AcademicИстория европейского стихосложенияЛитературные исследования (европейские)Литературные исследования (поэзия и поэты)КнигиЖурналы Термин поиска на микросайте

Расширенный поиск

Иконка Цитировать Цитировать

Разрешения

- Делиться

- Твиттер

- Подробнее

CITE

GASPAROV, M. L.,

L.,

‘Славянский литературный стих сложи

онлайн-издание,

Oxford Academic

, 22 сентября 2011 г.

), https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198158790.003.0009,

, по состоянию на 29 ноября 2022 г.

Выберите формат Выберите format.ris (Mendeley, Papers, Zotero).enw (EndNote).bibtex (BibTex).txt (Medlars, RefWorks)

Закрыть

Фильтр поиска панели навигации Oxford AcademicИстория европейского стихосложенияЛитературные исследования (европейские)Литературные исследования (поэзия и поэты)КнигиЖурналы Термин поиска мобильного микросайта

Закрыть

Фильтр поиска панели навигации Oxford AcademicИстория европейского стихосложенияЛитературные исследования (европейские)Литературные исследования (поэзия и поэты)КнигиЖурналы Термин поиска на микросайте

Расширенный поиск

Реферат

В 9-17 веках наблюдается подъем литературы в стихах на славянских языках. Его можно разбить на три периода: болгарский период с 9 в.с го по 12 век, чешский период с 13 по 15 века и польский период с 16 по 17 века. Однако развитие на Украине и в Белоруссии нового стиха шло медленными темпами. В 17 в. начал складываться русский литературный стих, естественным следствием которого явился русский силлабический стих. Но силлабо-тоническая система в русском стихе продолжала господствовать более двух столетий с середины XVIII века до недавнего времени.

Его можно разбить на три периода: болгарский период с 9 в.с го по 12 век, чешский период с 13 по 15 века и польский период с 16 по 17 века. Однако развитие на Украине и в Белоруссии нового стиха шло медленными темпами. В 17 в. начал складываться русский литературный стих, естественным следствием которого явился русский силлабический стих. Но силлабо-тоническая система в русском стихе продолжала господствовать более двух столетий с середины XVIII века до недавнего времени.

Ключевые слова: Славянский литературный силлабический стих, болгарский период, чешский период, польский период, Украина, Белоруссия, русский литературный стих, русский силлабический стих, силлабо-тоническая система

Предмет

Литературоведение (Поэзия и поэты) Литературоведение (европейское)

В настоящее время у вас нет доступа к этой главе.

Войти

Получить помощь с доступом

Получить помощь с доступом

Доступ для учреждений

Доступ к контенту в Oxford Academic часто предоставляется посредством институциональных подписок и покупок. Если вы являетесь членом учреждения с активной учетной записью, вы можете получить доступ к контенту одним из следующих способов:

Если вы являетесь членом учреждения с активной учетной записью, вы можете получить доступ к контенту одним из следующих способов:

Доступ на основе IP

Как правило, доступ предоставляется через институциональную сеть к диапазону IP-адресов. Эта аутентификация происходит автоматически, и невозможно выйти из учетной записи с IP-аутентификацией.

Войдите через свое учреждение

Выберите этот вариант, чтобы получить удаленный доступ за пределами вашего учреждения. Технология Shibboleth/Open Athens используется для обеспечения единого входа между веб-сайтом вашего учебного заведения и Oxford Academic.

- Щелкните Войти через свое учреждение.

- Выберите свое учреждение из предоставленного списка, после чего вы перейдете на веб-сайт вашего учреждения для входа.

- При посещении сайта учреждения используйте учетные данные, предоставленные вашим учреждением.

Не используйте личную учетную запись Oxford Academic.

Не используйте личную учетную запись Oxford Academic. - После успешного входа вы вернетесь в Oxford Academic.

Если вашего учреждения нет в списке или вы не можете войти на веб-сайт своего учреждения, обратитесь к своему библиотекарю или администратору.

Войти с помощью читательского билета

Введите номер своего читательского билета, чтобы войти в систему. Если вы не можете войти в систему, обратитесь к своему библиотекарю.

Члены общества

Доступ члена общества к журналу достигается одним из следующих способов:

Войти через сайт сообщества

Многие общества предлагают единый вход между веб-сайтом общества и Oxford Academic. Если вы видите «Войти через сайт сообщества» на панели входа в журнале:

- Щелкните Войти через сайт сообщества.

- При посещении сайта общества используйте учетные данные, предоставленные этим обществом.

Не используйте личную учетную запись Oxford Academic.

Не используйте личную учетную запись Oxford Academic. - После успешного входа вы вернетесь в Oxford Academic.

Если у вас нет учетной записи сообщества или вы забыли свое имя пользователя или пароль, обратитесь в свое общество.

Войти с помощью личного кабинета

Некоторые общества используют личные аккаунты Oxford Academic для предоставления доступа своим членам. Смотри ниже.

Личный кабинет

Личную учетную запись можно использовать для получения оповещений по электронной почте, сохранения результатов поиска, покупки контента и активации подписок.

Некоторые общества используют личные аккаунты Oxford Academic для предоставления доступа своим членам.

Просмотр учетных записей, вошедших в систему

Щелкните значок учетной записи в правом верхнем углу, чтобы:

- Просмотр вашей личной учетной записи и доступ к функциям управления учетной записью.

- Просмотр институциональных учетных записей, предоставляющих доступ.

Выполнен вход, но нет доступа к содержимому

Oxford Academic предлагает широкий ассортимент продукции. Подписка учреждения может не распространяться на контент, к которому вы пытаетесь получить доступ. Если вы считаете, что у вас должен быть доступ к этому контенту, обратитесь к своему библиотекарю.

Ведение счетов организаций

Для библиотекарей и администраторов ваша личная учетная запись также предоставляет доступ к управлению институциональной учетной записью. Здесь вы найдете параметры для просмотра и активации подписок, управления институциональными настройками и параметрами доступа, доступа к статистике использования и т. д.

Покупка

Наши книги можно приобрести по подписке или приобрести в библиотеках и учреждениях.

Информация о покупке

Русские романтики Павла Лебедева-Полянского 1931

Русские романтики Павла Лебедева-Полянского 1931Павел Лебедев-Полянский 1931

Русские романтики

Автор: Павел Лебедев-Полянский;

Написано: 1931;

Впервые опубликовано: 1931 г. в Литературной энциклопедии, Vol. 5, стр. 589-673;

в Литературной энциклопедии, Vol. 5, стр. 589-673;

Источник: http://feb-web.ru/feb/litenc/encyclop/le5/le5-5891.htm?cmd=p&istext=1

Перевод: Антон П.

Н. М. Карамзин (1766-1826) последователь Лессинга и защитник французской буржуазной драмы, противник классицизма и поклонник Шекспира, Карамзин проповедовал право каждого человека на счастье, а счастье заключается в удовлетворении страстей . Стремление жить в ладу с чувствами противопоставляло Карамзина группе Шишкова. Здесь существовал протест против существующего порядка, переход к романтизму и сентиментализму. На старости лет Карамзин потерял всякий дух протеста; за это он был жестоко выпорот Пушкиным. В качестве критика выступил и поэт В. А. Жуковский [1783-1852]. Поэт провел реформу стиха, его критика увидела пользу в распространении вкуса. Он не раз говорил о писателе-педагоге, осуждавшем зло, но тут же оговаривался, что не следует нападать на существующий порядок. Сам, как миролюбивый человек, он ушел «в царство мечтаний и надежды на провидение». Критическая деятельность Карамзина и Жуковского была малозначительна; они сами были людьми законопослушными и вместе с тем выражали настроение интеллигентного дворянина, который уже не терпел крепостнической культуры и шел, хотя и робко, навстречу буржуазным тенденциям жизни, прикрывая свою робость умеренным романтизмом.

Критическая деятельность Карамзина и Жуковского была малозначительна; они сами были людьми законопослушными и вместе с тем выражали настроение интеллигентного дворянина, который уже не терпел крепостнической культуры и шел, хотя и робко, навстречу буржуазным тенденциям жизни, прикрывая свою робость умеренным романтизмом.

Представителями классической критики были Каченовский и Мерзляков. М. Т. Каченовский [1775-1842] профессор, образованный, но подобострастно преданный правительству. Его критика придирчива, но иногда убедительна. Защищая классицизм, он боролся не столько за Ломоносова и других, сколько за французскую буржуазную литературу вплоть до Вольтера. Деятельность Каченовского надо рассматривать в свете внесшего сумятицу в литературу романтизма, в процессе отторжения от классицизма, превратившегося в академизм. Защищаемая им доля рационализма также ставит его вне рядов критиков того времени. Большой интерес для истории русской критики представляет профессор Московского университета А. Ф. Мерзляков [1778-1830]. Он был талантливым эрудитом, любил Ломоносова, Сумарокова, Хераскова и Озерова. Язык для него — оболочка мысли, между языком и мыслью должно быть соответствие. Мысль есть выражение души. Поэзия учит и возбуждает чувства. Подражая природе, поэт берет только ее прекрасные стороны, устраняя все, что возмущает. Трагедия дает торжество добродетели, а комедия должна показывать не только тьму, но и торжествующее светлое начало. Мерзляков был своеобразным просветителем своего времени. Как идеолог он жертва переходного периода от торгового капитала к промышленному. Классик по своим взглядам, он чувствовал красоту романтической поэзии. Он плакал, читая Пушкина Кавказский пленник , «он понимал, что это прекрасно, но не мог осознать этой красоты и молчал», — пишет Шевырев. Этот классик не раз говорил своим слушателям, указывая на свое сердце: «Вот где система». Мерзляков был первым критиком в современном понимании этого слова. Зарождающийся промышленный капитализм породил романтическое течение.

Ф. Мерзляков [1778-1830]. Он был талантливым эрудитом, любил Ломоносова, Сумарокова, Хераскова и Озерова. Язык для него — оболочка мысли, между языком и мыслью должно быть соответствие. Мысль есть выражение души. Поэзия учит и возбуждает чувства. Подражая природе, поэт берет только ее прекрасные стороны, устраняя все, что возмущает. Трагедия дает торжество добродетели, а комедия должна показывать не только тьму, но и торжествующее светлое начало. Мерзляков был своеобразным просветителем своего времени. Как идеолог он жертва переходного периода от торгового капитала к промышленному. Классик по своим взглядам, он чувствовал красоту романтической поэзии. Он плакал, читая Пушкина Кавказский пленник , «он понимал, что это прекрасно, но не мог осознать этой красоты и молчал», — пишет Шевырев. Этот классик не раз говорил своим слушателям, указывая на свое сердце: «Вот где система». Мерзляков был первым критиком в современном понимании этого слова. Зарождающийся промышленный капитализм породил романтическое течение. Романтизм объединил как героев революции, так и потерпевших в ней крушение; он вдохновлял на борьбу за великие идеалы и давал утешение тем, кто в битве потерял надежду на лучшее, кого схватила тиски развертывающегося промышленного капитализма. Этот романтизм, полный путаницы, не удовлетворил Мерзлякова, но классицизм торговой буржуазии, умирающий, холодный, мало актуальный, не давал возможности жить полноценной жизнью. Чувствуя пульс промышленной буржуазии, Мерзляков, однако, не мог отказаться от умирающей идеологии торговой буржуазии. Этот разрыв — его трагедия. Чувствуя пульс промышленной буржуазии, Мерзляков, однако, не мог отказаться от умирающей идеологии торговой буржуазии. Этот разрыв — его трагедия.

Романтизм объединил как героев революции, так и потерпевших в ней крушение; он вдохновлял на борьбу за великие идеалы и давал утешение тем, кто в битве потерял надежду на лучшее, кого схватила тиски развертывающегося промышленного капитализма. Этот романтизм, полный путаницы, не удовлетворил Мерзлякова, но классицизм торговой буржуазии, умирающий, холодный, мало актуальный, не давал возможности жить полноценной жизнью. Чувствуя пульс промышленной буржуазии, Мерзляков, однако, не мог отказаться от умирающей идеологии торговой буржуазии. Этот разрыв — его трагедия. Чувствуя пульс промышленной буржуазии, Мерзляков, однако, не мог отказаться от умирающей идеологии торговой буржуазии. Этот разрыв — его трагедия.

На смену классицистическому направлению пришел романтизм. Под этим знаменем в Европе и в нашей стране встало все исторически молодое, свежее, прогрессивное, либеральное. Поворот к романтизму в критике совпадает с выступлением А. С. Пушкина, сразу объединившего вокруг себя новые поэтические силы. Д. В. Веневитинов [1805-1827] был борцом за новое направление в критике. Ученик Мерзлякова, поклонник Платона, Шеллинга и Фихте, типичный романтик немецкой школы, он враждовал с современной ему системой; арестован за знакомство с декабристами; верил в высокое призвание поэта, укрылся от бурь жизни в туманах вечной бескрайней красоты. Разлад между реальностью и мечтой был вызван его разочарованным субъективизмом. Веневитинова, для идейного искусства он требует, чтобы литература служила обществу, а писатели были философами, мыслителями, чтобы критика подходила к произведению с исторической точки зрения, вооружившись философией своего времени. Веневитинов стоял за национальность, за национальность не славянофильскую и реакционную, а за национальность в духе Белинского. Это дало Веневитинову возможность оценить Пушкина как «национальное» явление, тогда как Каченовский трактовал Руслан и Людмила как «грубая и отвратительная шутка». Критика Веневитинова носила философско-эстетический характер и жестоко обрушивалась на беспринципный романтизм.

Д. В. Веневитинов [1805-1827] был борцом за новое направление в критике. Ученик Мерзлякова, поклонник Платона, Шеллинга и Фихте, типичный романтик немецкой школы, он враждовал с современной ему системой; арестован за знакомство с декабристами; верил в высокое призвание поэта, укрылся от бурь жизни в туманах вечной бескрайней красоты. Разлад между реальностью и мечтой был вызван его разочарованным субъективизмом. Веневитинова, для идейного искусства он требует, чтобы литература служила обществу, а писатели были философами, мыслителями, чтобы критика подходила к произведению с исторической точки зрения, вооружившись философией своего времени. Веневитинов стоял за национальность, за национальность не славянофильскую и реакционную, а за национальность в духе Белинского. Это дало Веневитинову возможность оценить Пушкина как «национальное» явление, тогда как Каченовский трактовал Руслан и Людмила как «грубая и отвратительная шутка». Критика Веневитинова носила философско-эстетический характер и жестоко обрушивалась на беспринципный романтизм. В начале XIX века долго не могли понять сущности русского романтизма и были склонны видеть в нем формальный протест против формалистического классицизма или разнузданную стихию чувств. Веневитинов жестоко обрушился на Полевого, охарактеризовав романтизм как «неопределенное, необъяснимое состояние человеческого сердца». Веневитинов во всем искал единую основную идею. Классицизм был разбит на страницах Сын Отечества и Полярная звезда , особенно Бестужев был беспощаден в своих нападках на литературных консерваторов. Он распространял классические каноны, отстаивая свободу творчества. Шекспир, Шиллер, Байрон и Гюго были его кумирами.

В начале XIX века долго не могли понять сущности русского романтизма и были склонны видеть в нем формальный протест против формалистического классицизма или разнузданную стихию чувств. Веневитинов жестоко обрушился на Полевого, охарактеризовав романтизм как «неопределенное, необъяснимое состояние человеческого сердца». Веневитинов во всем искал единую основную идею. Классицизм был разбит на страницах Сын Отечества и Полярная звезда , особенно Бестужев был беспощаден в своих нападках на литературных консерваторов. Он распространял классические каноны, отстаивая свободу творчества. Шекспир, Шиллер, Байрон и Гюго были его кумирами.

Как известно, начало XIX века характеризовалось наступлением промышленного капитализма. Она нашла свое политическое выражение в движении декабристов. Промышленная буржуазия осознала бесполезность крепостничества и самодержавия; на этой почве оно вступило в борьбу с торговым капиталом, еще не порвавшим вполне экономических и политических связей с феодальной знатью. Так как, однако, декабристы были помещиками, а промышленную буржуазию поддерживала лишь незначительная группа средних помещиков в центральной России, то среди декабристов образовалось два крыла: крупнобуржуазное и мелкобуржуазное. Последнее направление отражало классовые интересы мелкой буржуазии, городской и сельской. Эта часть декабристов была демократической и революционной, это они подняли восстание; крупнобуржуазная часть, в силу экономической конъюнктуры, пошла на примирение с царизмом и даже с барщинным хозяйством. Мелкая буржуазия, подавленная в 1825 г., с шумом вышла на историческую арену в 1860—1870-х гг. Романтизм в начале 19XX век был как раз идейным выражением классовых интересов мелкобуржуазной части декабристов. Разные оттенки этого романтизма, естественно, соответствовали разным социальным условиям отдельных групп мелкой буржуазии. Русский романтизм, как уже отмечалось, не отличался стройностью идей, не имел системы, страдал расплывчатостью идей. И все же в русском романтизме определились два течения: общественно-политическое и философское.

Так как, однако, декабристы были помещиками, а промышленную буржуазию поддерживала лишь незначительная группа средних помещиков в центральной России, то среди декабристов образовалось два крыла: крупнобуржуазное и мелкобуржуазное. Последнее направление отражало классовые интересы мелкой буржуазии, городской и сельской. Эта часть декабристов была демократической и революционной, это они подняли восстание; крупнобуржуазная часть, в силу экономической конъюнктуры, пошла на примирение с царизмом и даже с барщинным хозяйством. Мелкая буржуазия, подавленная в 1825 г., с шумом вышла на историческую арену в 1860—1870-х гг. Романтизм в начале 19XX век был как раз идейным выражением классовых интересов мелкобуржуазной части декабристов. Разные оттенки этого романтизма, естественно, соответствовали разным социальным условиям отдельных групп мелкой буржуазии. Русский романтизм, как уже отмечалось, не отличался стройностью идей, не имел системы, страдал расплывчатостью идей. И все же в русском романтизме определились два течения: общественно-политическое и философское. Поражение декабристов во многом способствовало тому, что возобладало философское направление критики.

Поражение декабристов во многом способствовало тому, что возобладало философское направление критики.

Н. А. Полевой [1796-1846], сыгравший после смерти Веневитинова видную роль в критике, остался, по выражению Белинского, в «неопределенности» и «противоречиях» эпохи. Для Полевого романтизм был чем-то возвышенным, героическим и светлым. В романтизме он видел прогресс как в художественной, так и в нравственной областях. Как последователь эклектической философии Кузена, Полевой учил, что искусство выражает идеи, что чувство играет в искусстве роль посредника, через него отражается дух. Он чтил Байрона и Хьюго. Романтические мечты Полевого о высоком и прекрасном, столкнувшись с жестокой русской действительностью, дали известный привкус горечи. Отсюда и у Полевого социальная струя в критике была очевидна. Защитники классицизма исходили из законов абсолютной истины, добра и красоты. За этой абсолютностью они теряли живого человека, человека определенного времени, определенных общественных отношений. Если так, то классическая поэзия не может во всей полноте выполнять свою социальную роль. С другой стороны, романтизм, принесенный Великой французской революцией, позволил понять, что каждый народ живет своей жизнью. Романтическая поэзия дает возможность в полной мере выразить идеи времени. Так. для Полевого романтизм был орудием прогресса. Из-за этого споры между классицизмом и романтизмом очень часто переносились в область политики. Естественно, Полевой был сторонником исторической критики, он стремился объяснить проявления человеческого духа в связи с развитием общественной жизни. Но так как Полевой был эклектиком, так как он хотел соединить материализм с идеализмом, он не решил поставленной задачи. Белинский сделал это позже. Однако уже сама постановка вопроса говорит о той высоте, на которую поднялась русская критика. Полевой опубликовал Московский телеграф , на страницах которого он знакомил читателей с иностранной литературой, с экономическими и политическими мероприятиями, проводимыми буржуазией на Западе.

Если так, то классическая поэзия не может во всей полноте выполнять свою социальную роль. С другой стороны, романтизм, принесенный Великой французской революцией, позволил понять, что каждый народ живет своей жизнью. Романтическая поэзия дает возможность в полной мере выразить идеи времени. Так. для Полевого романтизм был орудием прогресса. Из-за этого споры между классицизмом и романтизмом очень часто переносились в область политики. Естественно, Полевой был сторонником исторической критики, он стремился объяснить проявления человеческого духа в связи с развитием общественной жизни. Но так как Полевой был эклектиком, так как он хотел соединить материализм с идеализмом, он не решил поставленной задачи. Белинский сделал это позже. Однако уже сама постановка вопроса говорит о той высоте, на которую поднялась русская критика. Полевой опубликовал Московский телеграф , на страницах которого он знакомил читателей с иностранной литературой, с экономическими и политическими мероприятиями, проводимыми буржуазией на Западе. Он первым сделал критику неотъемлемой частью журнала и поднял ее на должную высоту. После него уже невозможно было издавать журнал без литературной критики. Полевой был представителем разнородной интеллигенции. Сын ловкого фабриканта-торговца, знающего хватку жизни, он, естественно, отдавал свои симпатии не аристократическому дворянству, не торговой буржуазии, а промышленной буржуазии. В поступательном движении капитализма, в буржуазных принципах Французской революции он видел свой идеал, но сам он не был революционным демократом. Полевой приветствовал капитализм не как неизбежный момент в истории человечества, а как социальный строй, который его удовлетворял и в котором он мог найти свое место. Несмотря на свою пестроту, Полевой не был представителем той части революционной мелкой буржуазии, первым выразителем которой был Белинский. Полевой — идеолог капиталистических порядков. Отталкиваясь от феодального дворянства и купеческой буржуазии, Полевого сменил Н. И. Надеждин [1804-1856]. В его взглядах много романтизма, но и к последнему он относится критически.

Он первым сделал критику неотъемлемой частью журнала и поднял ее на должную высоту. После него уже невозможно было издавать журнал без литературной критики. Полевой был представителем разнородной интеллигенции. Сын ловкого фабриканта-торговца, знающего хватку жизни, он, естественно, отдавал свои симпатии не аристократическому дворянству, не торговой буржуазии, а промышленной буржуазии. В поступательном движении капитализма, в буржуазных принципах Французской революции он видел свой идеал, но сам он не был революционным демократом. Полевой приветствовал капитализм не как неизбежный момент в истории человечества, а как социальный строй, который его удовлетворял и в котором он мог найти свое место. Несмотря на свою пестроту, Полевой не был представителем той части революционной мелкой буржуазии, первым выразителем которой был Белинский. Полевой — идеолог капиталистических порядков. Отталкиваясь от феодального дворянства и купеческой буржуазии, Полевого сменил Н. И. Надеждин [1804-1856]. В его взглядах много романтизма, но и к последнему он относится критически. Надеждин, полностью стоящий на основе романтической теории, согласно которой «поэзия должна быть свободными излияниями свободного духа», с одной стороны, пытается исправить крайности романтизма, обращаясь к классицизму, а с другой, прокладывает путь к реализму. Он ищет эстетику, которая сочетала бы в себе здравые принципы классической и романтической эстетики. Считая, что поэзия должна служить возвышенному, добру, радости, отмечая, что этому служили классицизм и романтизм, он, отвергая крайности этих двух направлений, приближает поэзию к действительности, придавая первой утилитарный характер. Классицизм и романтизм имели свое оправдание в прошлые эпохи, но теперь они не отвечают запросам времени, и «не доходят до внутреннего слуха человеческой души». Новая жизнь требует «новой поэзии», новых форм в искусстве. В поисках новых форм Надеждин советует следовать «великому художнику — природе». Отсюда и реалистические тенденции. Как утилитарист, подходивший к социологическому осмыслению художественного произведения, проявляющий реалистические тенденции, Надеждин подходил к вопросу о соотношении науки и поэзии и решал этот вопрос в том смысле, что художник должен уметь сочетать свободу творчества с « потребность в вечном порядке мировластного законодателя природы», поэтому необходимо наблюдать и изучать природу: «Невежественное высокомерие и самообольщение есть беда».

Надеждин, полностью стоящий на основе романтической теории, согласно которой «поэзия должна быть свободными излияниями свободного духа», с одной стороны, пытается исправить крайности романтизма, обращаясь к классицизму, а с другой, прокладывает путь к реализму. Он ищет эстетику, которая сочетала бы в себе здравые принципы классической и романтической эстетики. Считая, что поэзия должна служить возвышенному, добру, радости, отмечая, что этому служили классицизм и романтизм, он, отвергая крайности этих двух направлений, приближает поэзию к действительности, придавая первой утилитарный характер. Классицизм и романтизм имели свое оправдание в прошлые эпохи, но теперь они не отвечают запросам времени, и «не доходят до внутреннего слуха человеческой души». Новая жизнь требует «новой поэзии», новых форм в искусстве. В поисках новых форм Надеждин советует следовать «великому художнику — природе». Отсюда и реалистические тенденции. Как утилитарист, подходивший к социологическому осмыслению художественного произведения, проявляющий реалистические тенденции, Надеждин подходил к вопросу о соотношении науки и поэзии и решал этот вопрос в том смысле, что художник должен уметь сочетать свободу творчества с « потребность в вечном порядке мировластного законодателя природы», поэтому необходимо наблюдать и изучать природу: «Невежественное высокомерие и самообольщение есть беда».

В.Ломоносов «Ода на день восшествия на всероссийский престол ее величества государыни императрицы Елисаветы Петровны 1747 года». Основные темы и проблемы оды.

В.Ломоносов «Ода на день восшествия на всероссийский престол ее величества государыни императрицы Елисаветы Петровны 1747 года». Основные темы и проблемы оды.

совершенно исключительное, напоминая до некоторой степени титанов эпохи Возрождения. Ломоносов занимался физикой и химией, металлургией и астрономией, историей и русским языком — и в каждой области он добивался больших успехов, часто опережая свое время. С именем Ломоносова связано открытие Московского университета, который сейчас по праву носит имя своего основателя. Мы же с вами будем рассматривать деятельность Ломоносова в области языка и литературы.

совершенно исключительное, напоминая до некоторой степени титанов эпохи Возрождения. Ломоносов занимался физикой и химией, металлургией и астрономией, историей и русским языком — и в каждой области он добивался больших успехов, часто опережая свое время. С именем Ломоносова связано открытие Московского университета, который сейчас по праву носит имя своего основателя. Мы же с вами будем рассматривать деятельность Ломоносова в области языка и литературы. Какие ключевые символы и слова вы подберете? Обоснуйте свою точку зрения.

Какие ключевые символы и слова вы подберете? Обоснуйте свою точку зрения.

Инструктаж по стратегии: в течение трех минут ответить письменно на вопросы:

Инструктаж по стратегии: в течение трех минут ответить письменно на вопросы: Не используйте личную учетную запись Oxford Academic.

Не используйте личную учетную запись Oxford Academic. Не используйте личную учетную запись Oxford Academic.

Не используйте личную учетную запись Oxford Academic.