Контрольный тест — 3. Философия Античности

Контрольный тест № 3. Античная философия

Хронологические рамки развития античной философии:

28 ‒ 18 вв. до н.э.

VI в. до н.э. – VI в. н.э.

VI в. ‒ XVI в.

VI в. до н.э. – II в. до н.э.

Античная философия включает в себя __________ философию.

древнюю европейскую и древнюю восточную;

только древнеримскую;

древнегреческую и древнеримскую;

только древнегреческую

Основным принципом античной философии был:

космоцентризм;

теоцентризм;

антропоцентризм;

сциентизм

Этот античный мыслитель впервые сформулировал понятие «философия»:

Пифагор;

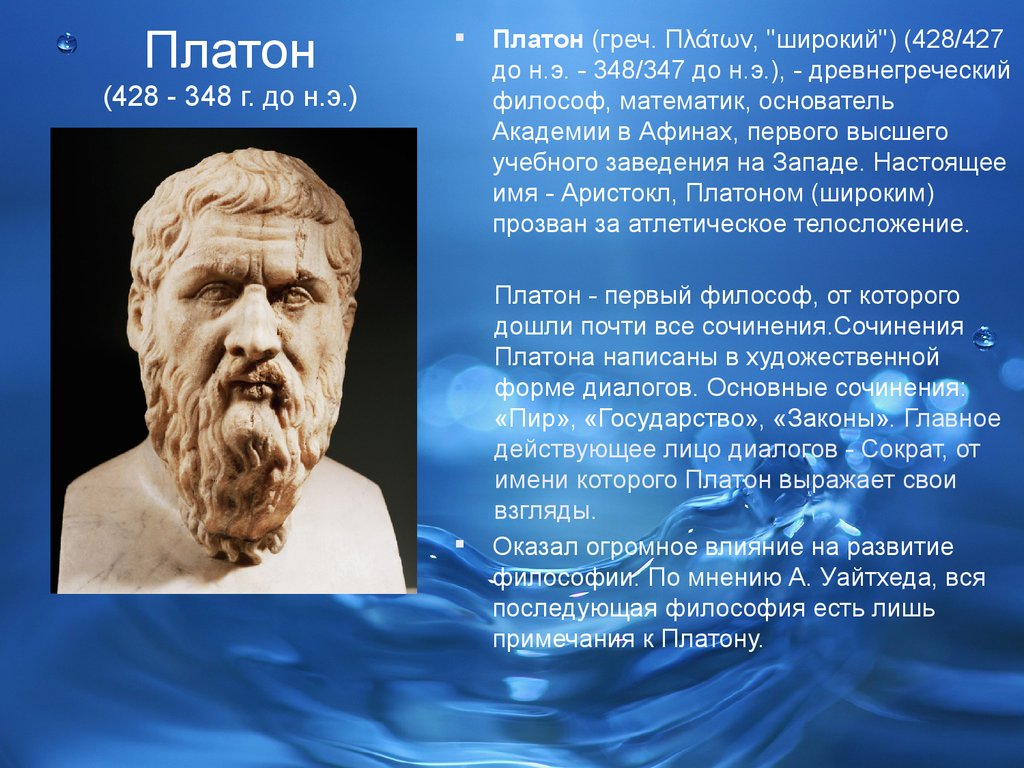

Платон;

Сократ;

Аристотель;

Демокрит

Протагор;

Плотин;

Парменид;

Платон

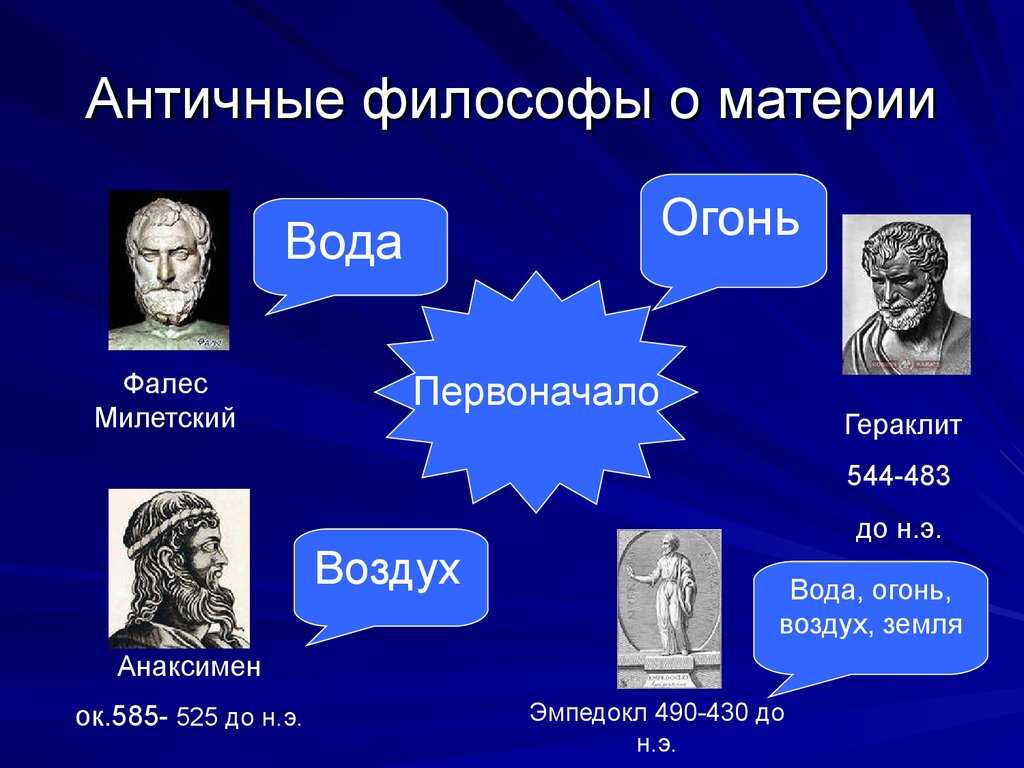

Определите, учению какого философа принадлежат следующие первоначала:

1.

Вода

Вода2. Апейрон

3. Огонь

4. Число

5. Атомы

Демокрит

Анаксимандр

Фалес

Гераклит

Пифагор

Этот античный мыслитель считал «человека мерой всех вещей»:

Протагор;

Сократ;

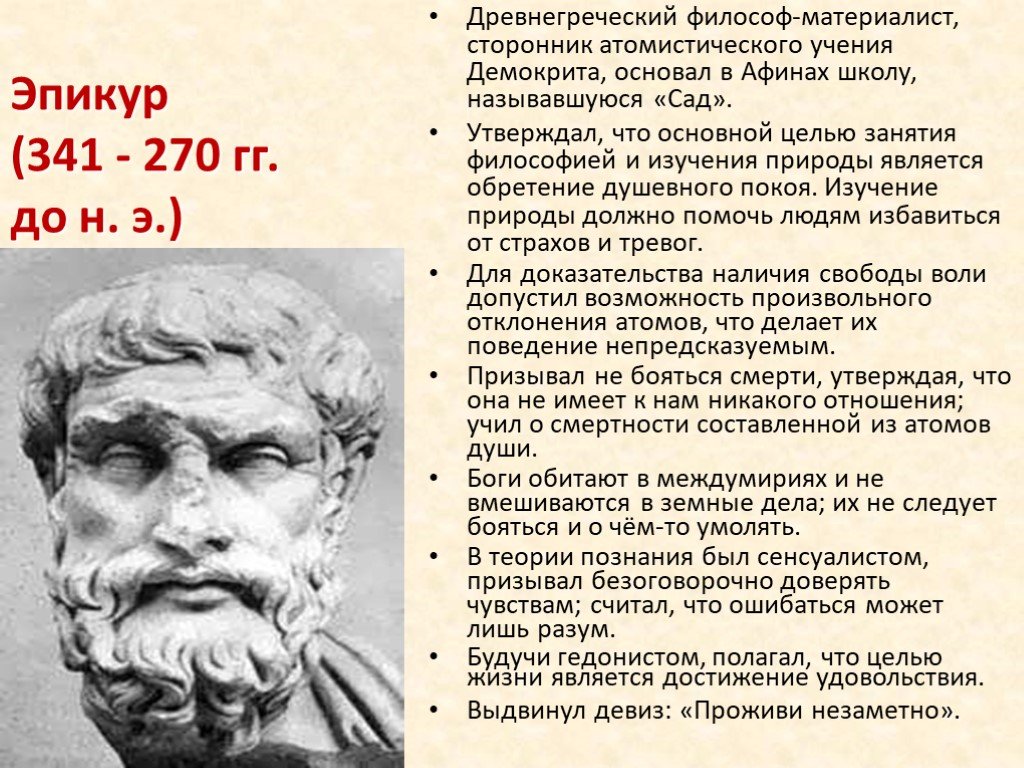

Эпикур;

Демокрит

Онтология Демокрита строится на принципе:

мир состоит из невидимых, неделимых частиц ‒ атомов;

первоэлементом мира является апейрон;

любая вещь мира есть соединение материи и формы;

первоэлементом мира является число

Платон в своём «Государстве» разделил общество на три сословия:

бедных, состоятельных, богатых;

крестьян, ремесленников, мещан;

дворян, священников, крестьян;

философов, воинов, ремесленников

Онтология Платона, утверждающая, что в основе бытия лежит идея Блага, характеризуется как.

..

..

дуализм;

гуманизм;

объективный идеализм;

субъективный идеализм

В античности заслуга открытия сверхчувственного мира идей принадлежит:

Пифагору;

- Сократу;

Платону;

Аристотелю

Истинное бытие, по Платону, есть

мир эйдосов;

космос;

человеческое существование;

разум человека

Истинное познание по Платону есть:

логически четкое, рациональное познание;

мистический опыт;

воспоминание душой идей, виденных ею в ином мире;

знание, основанное на эксперименте;

истинное познание невозможно

Идея, согласно Платону:

материальна и умопостигаема;

нематериальна, но умопостигаема;

материальна, но неумопостигаема;

нематериальна и неумопостигаема;

Основными представителями классического периода античной философии были …

Платон и Аристотель;

Фалес, Анаксимандр, Анаксимен;

софисты и Сократ;

эпикурейцы, стоики, скептики

Философ, считавший логику главным орудием познания:

Платон;

Аристотель;

Демокрит;

Пифагор

Философ, ученик Платона, автор книг «Метафизика», «Поэтика», «Политика» ‒ …

Парменид;

Зенон;

Аристотель;

Эпикур

Первым мыслителем, поставившим вопрос о различии между философией и другими областями знаний, был…

Аристотель;

Пифагор;

Платон;

Гераклит

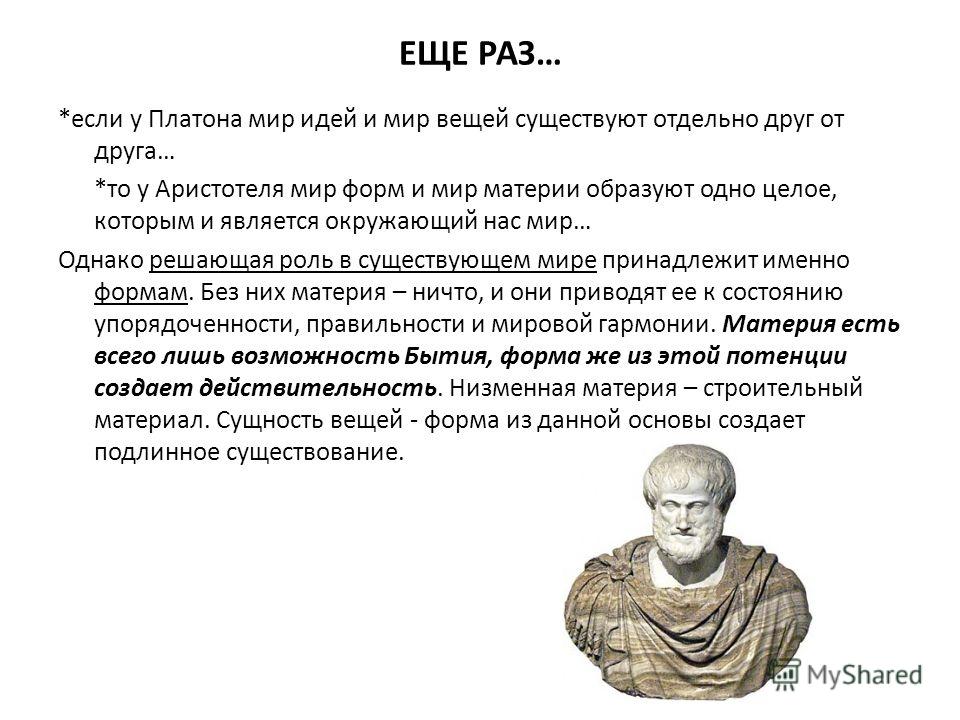

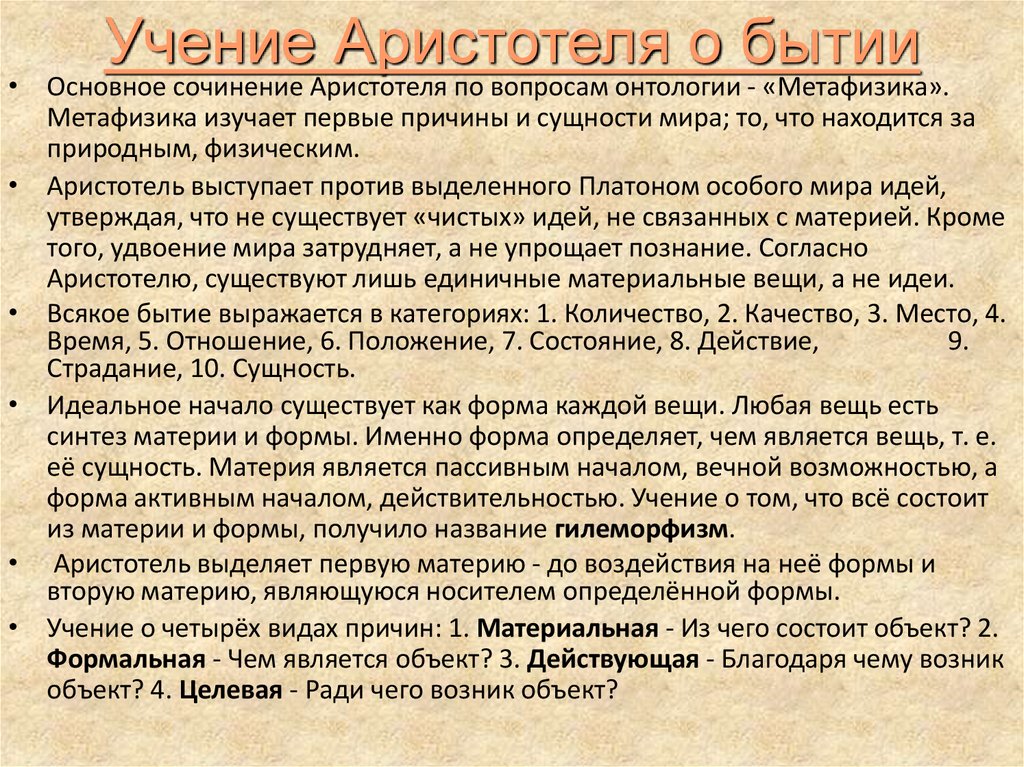

По мнению Аристотеля, всякая вещь есть:

сложное единство мельчайших частиц – атомов;

чувственный образ идеи;

единство материи и формы;

конструкция сознания

Установите соответствие учителя ученику:

Учитель Ученик:

1. Платон;

a)

Анаксимандр;

Платон;

a)

Анаксимандр;

2. Сократ; b) Аристотель;

3. Аристотель; c) Александр Македонский;

4. Фалес; d) Платон

Установите соответствие философа той или иной школе:

1. Парменид; a) атомисты;

2. Демокрит; b) Элейская школа;

3. Анаксимандр; c) Милетская школа;

4. Плотин d) неоплатонизм

Установите последовательность философских школ античности:

пифагорейцы;

Милетская школа;

Академия;

неоплатоники.

Фрагмент «Всё течёт, всё изменяется» выражает суть:

диалектических мыслей Гераклита;

метафизической концепции Парменида;

релятивизма софистов;

логики Аристотеля;

критической позиции скептиков

Движение, любое изменение являются лишь иллюзией чувственного мира, утверждали:

пифагорейцы;

элеаты;

милетцы;

эпикурейцы

К какой форме материализма можно отнести учение Фалеса Милетского:

диалектический материализм;

механистический материализм;

антропологический материализм;

стихийный материализм

Основная проблема, решавшаяся философами милетской школы:

проблема познаваемости мира;

проблема первичности материи или духа;

проблема первоначала;

проблема природы человеческой души

Знание по Сократу тождественно:

чувствам;

мудрости;

моральным законам;

добродетели

Майевтика ‒ это:

форма назидания;

эксперимент;

общение с собеседником с целью обретения им истины

По мнению представителей __________, «знания о вещах изменчивы и текучи, и поэтому о всякой вещи можно сказать двояко и противоположным образом».

скептицизма;

агностицизма;

догматизма;

гносеологического оптимизма

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

02.09.2019486.19 Кб0контрольная по биологии вар№9.docx

- #

16.11.2019226.3 Кб3контрольная по информатике.doc

- #

03.04.2015258.36 Кб17контрольная по ТФСД. Баскетбол ОЗО 2012-2013.pdf

- #

14.03.201651.3 Кб70КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ЧМАФК.docx

- #

11.08.2019674.75 Кб0контрольная_физика.rtf

- #

03.04.201580.9 Кб75Контрольный тест — 3. Философия Античности.doc

- #

03.11.2018272.38 Кб2Конькобежный спорт.doc

- #

14.

03.2016473.09 Кб38Копия ПРАКТИКУМ по ВОЗРАСТНЫМ для АФК.doc

03.2016473.09 Кб38Копия ПРАКТИКУМ по ВОЗРАСТНЫМ для АФК.doc - #

14.03.2016517.1 Кб11Копия ПРАКТИКУМ по ВОЗРАСТНЫМ для АФК.pdf

- #

14.03.2016201.26 Кб1Коробов 19 группа.docx

- #

02.04.201543.52 Кб13КР ПО ХИМИИ для заочных ФК АФК.doc

АристотельПеревезенцев С. В. Два века развития древнегреческой философии дали такой обильный урожай различных мнений и идей, теорий и гипотез, наконец, догадок о проблемах существования мира и человека, что со временем встала задача систематизации уже имеющегося философского знания. Нужно было привести в порядок хаотически существующие разнообразные ветви этого знания — сравнить между собой различные точки зрения, выделить из них наиболее достоверные, разработать более или менее единый философский язык и т.

В 367 г. до н.э., семнадцатилетним юношей Аристотель приехал в Афины и стал обучаться в Платоновской Академии. Уже тогда многие отмечали недюжинные таланты молодого человека, обладающего к тому же самостоятельностью мышления и строптивым нравом. Своеобразие мышления, а также высокое честолюбие Аристотеля предопределили довольно раннее его расхождение с Платоном. Уже в те времена сложилось устойчивое мнение, что Аристотель, «получив у Платона важнейшие основы знаний», «сбросил с себя узду» и «стал завзятым противником своего учителя». Говорят, Платон сказал на это: «Аристотель меня брыкает, как сосунок-жеребенок свою мать».

Впрочем, судя по всему, несмотря на несовпадение теоретических взглядов, оба великих мыслителя поддерживали дружеские отношения. Знаменитым стал афоризм Аристотеля «Платон мне друг, но истина дороже», который в полном изложении звучит так: «Хотя Платон и истина мне дороги, однако священный долг велит отдать предпочтение истине». Иначе говоря, Аристотель считал Платона другом, однако даже во имя дружбы не мог поступаться своими философскими принципами. В 347 г. до н.э., после смерти Платона, а также в связи с антимакедонскими настроениями в Афинах, Аристотель покидает этот город и некоторое время преподает философию греческих городах Малой Азии.

В 343 г. до н.э. он получает приглашение македонского царя Филиппа II и в течении 8 лет занимается воспитанием и обучением наследника престола, будущего великого полководца Александра Македонского. Обучение закончилось в тот момента, как Александр стал царем, и потому Аристотель покидает его и возвращается в Афины.

Здесь в 336 г. до н.э. он открывает свою школу, которая располагалась в Афинах возле храма Аполлона Ликейского. С этой поры и школа Аристотеля получила прозвание Ликей. Интересно, что от слова «Ликей» впоследствии было образовано слово «лицей», как название определенного типа учебного заведения.

В Ликее Аристотель преподает практически до конца жизни. Очень часто свои занятия он проводил не в помещениях, а в «перипатах» — садах, предназначенных для прогулок.

В 323 г. до н.э., после смерти Александра Македонского и в связи с назревавшим распадом его империи, в Афинах резко усилились антимакедонские настроения. Аристотель был вынужден вновь покинуть Афины. Он поселяется на о. Эвбее, где через год умирает. Смерть его была загадочна и до сих пор существует, хоть и недоказанная, но и не опровергнутая версия о самоубийстве Аристотеля.

По сравнению с другими древнегреческими философами, Аристотель отличался прямо-таки невероятной работоспособностью. Ему принадлежит огромное количество сочинений, иногда число их доводят до тысячи, хотя в этом случае, видимо, присутствует преувеличение. Систематизируя античное философское знание, он разработал учения практически о всех отраслях человеческой интеллектуальной деятельности: учение о бытии, логику, психологию, этику, учение об искусстве.

Вполне понятно, что в данном кратком очерке невозможно осветить все стороны многогранного таланта великого мыслителя, поэтому мы остановимся лишь на анализе существа его философских взглядов. Необходимо при этом учитывать, что сама философия Аристотеля не была какой-то однажды созданной и навечно законсервированной схемой. Его понимание философских проблем находилось в постоянном развитии.

МЕТАФИЗИКА ИЛИ «ПЕРВАЯ ФИЛОСОФИЯ» Главная часть философии Аристотеля, стержень всего его философского мировоззрения — учение о сущем. Аристотель называл это учение «первая философия», т.е. наука, изучающая самые главные, основные проблемы бытия, «сущее вообще». Однако в I в. до н.э., когда рукописи Аристотеля были систематизированы, то книги, посвященные основополагающим философским проблемам, были помещены после книг, в которых рассматривались проблемы естественной природы, — после книг по «физике».

С тех пор «Метафизикой» называют как главное философское произведение Аристотеля, так и само учение Аристотеля о сущем. Более того, со временем слово «метафизика» стало обозначать отдельную отрасль философской науки и в этом смысле оно существует до сих пор. Метафизика, как часть философии, — это учение о сверхчувственном бытие.

Ядро всей аристотелевской метафизики составляет его своеобразное учение о идеях.

ЧТО ТАКОЕ ИДЕЯ ВЕЩИ? Свою философскую деятельность Аристотель начинал как искренний платоник. Однако позднее пришел к выводу, что философия Платона внутренне противоречива, причем данную противоречивость Платон не в силах преодолеть. И основное противоречие заключается в платоновском учении об идеях.

В различном понимании взаимоотношения идеи и вещи и заключается главное расхождение между Платоном и Аристотелем, из него и выросла впоследствии вся аристотелевская система философии.

Аристотель соглашался с Платоном в одном — в самом деле каждая вещь является результатом соединения идеи и материи. Идея в этом случае представляет собой смысл вещи (по Аристотелю — «суть бытия» вещи), материя — средство воплощения идеи. Но вот платоновское толкование взаимоотношения идеи и самой вещи Аристотеля не устраивали совершенно.

Платон считал, что идея существует сама по себе, отдельно от вещи, в мире идей, а вещь — сама по себе, отдельно от идеи, в реальном мире, являясь лишь «образцом», «копией» своей идеи. Идея — причина возникновения вещи. При этом идеи вещей живут в своем мире тоже независимо друг от друга.

Но тогда, если полностью следовать платоновскому учению, окажется, что причиной возникновения такой простой вещи как стол является бесчисленное множество идей — идея стола как такового, идея каждой ножки стола в отдельности, идея всех ножек стола вместе, идея столешницы, идея круглой столешницы, идея квадратной столешницы и т.

Стол складывается из разных единичных частей, причиной возникновения которых были идеи этих частей. Следовательно, сам стол — это не воплощении одной идеи стола как такового, а воплощение бесчисленного множества идей. Но каким образом идеи различных частей стола, каждая из которых обладает собственным существованием, превращаются в идею стола как такового? Платон так и не смог дать точного и ясного ответа о том, в каких взаимоотношениях находятся идеи между собой. Для того, чтобы найти подобный ответ, нужно было совершенно иначе мыслить.

Аристотель понял это главное противоречие платоновского учения. И пришел к выводу, что разрешить его можно только признав, что идея вещи и сама вещь не существуют отдельно друг от друга. Нет никакого мира «эйдосов» — идея вещи находится в самой вещи. «Сама отдельная вещь и суть ее бытия есть одно и то же, — говорил Аристотель, — …знать отдельную вещь — значит знать суть ее бытия, так что и из рассмотрения отдельных случаев следует с необходимостью, что обе они нечто одно».

Более того, идея вещи, будучи чем-то единичным, как единична и сама вещь, в то же время становится и обобщением всех частей вещи, является некой общностью. Иначе говоря, если идея стола существует в самом столе, то она включает в себя все элементы стола, все части стола. По мнению Аристотеля совершенно нельзя отрывать единичное от общего, а общее от единичного. Общее и единичное существуют в диалектической нераздельности.

Нераздельность общего и единичного Аристотель называет цельностью или целостностью вещи. Идея вещи, будучи некой общностью и некой единичностью, в то же самое время является и определенного рода цельностью. Если удалить какой-нибудь момент цельности, то она перестанет быть цельностью. Например, если у стола отрезать одну из ножек, то он тут же потеряет свою цельность и, собственно говоря, перестанет быть столом, ибо в этом случае теряется суть его бытия, его смысл, его предназначение. Идея данного стола, как цельность, и, соответственно, сам стол перестают существовать.

Следует заметить, что в своих сочинениях Аристотель излагает очень сложную диалектику взаимоотношений цельности, общего и единичного и для освоения ее требуется уже значительная философская подготовка.

ЧТО ТАКОЕ ВЕЩЬ? Продолжая развивать свое понимание философской сущности мира, Аристотель, естественно, пришел к вопросу — как возникают вещи? что является причиной возникновения вещей? Кажущаяся простота платоновского ответа на эти вопросы обернулась, как мы видели, полнейшей неясностью.

Предваряя разговор об аристотелевском понимании причин возникновения вещей, необходимо объяснить некоторые философские термины. Дело в том, что большинство произведений Аристотеля стали широко известны в переводах с греческого на латинский язык. Согласно вековой традиции греческий термин «эйдос» переводили латинским термином «форма». Переводчикам казалось, что термин «форма» помогает лучше понять представление Аристотеля о наличии «эйдоса» в самой вещи и тем самым отличить его от «эйдоса» Платона.

Та же история произошла и с термином «материя». Аристотель для обозначение некого вещественного, противоположного идеальному состояния бытия применял греческий термин «хюлэ», который и был переведен на латинский язык как «материя».

Вполне понятно, что сам Аристотель латинских терминов «форма» и «материя» не употреблял. Но, именно они закрепились и в публикациях его произведений на любом языке, и, соответственно, во всех изложениях его учения. Поэтому в дальнейшем мы будем пользоваться терминами «материя» и «форма», помня, что под последним подразумевается «эйдос» или «идея», как смысл вещи.

Аристотель выделял четыре принципа всякой вещи. Эти принципы являются, с одной стороны, причинами возникновения вещи, а с другой стороны — составными структурными частями вещи.

Первый принцип — форма. Форма — это суть бытия всякой вещи. В этом смысле, нет никакой вещи без формы. Кроме того, когда форма мыслится без материи, т.е. когда форма не воплощена в материальную оболочку, то это первая сущность вещи, форма как таковая.

Второй принцип — материя. Материя, в понимании Аристотеля, состоит из двух уровней. В первом случае, материя не является веществом, конкретным физическим материалом. Материя — это потенциальная предпосылка осуществления вещи, возможность осуществления вещи. Например, неважно из какого вещества сделан стол — из дерева или из металла. Само существование «вещественности» (дерева, металла, камня и т.д.) является материальной предпосылкой, возможностью осуществления стола.

Во втором случае, материя — это уже реальное вещество, обладающее физическими характеристиками, то, собственно из чего, изготовлена данная вещь.

Всякая вещь представляет собой единство формы и материи. Нет вещи без материи, как нет вещи без формы. То, что материя не конкретное вещество, а лишь предпосылка возникновения вещи является условием бесконечно разнообразного бытия вещи — стол может быть и деревянным, и металлическим и т.д.

С другой стороны, форма без материи лишь отвлеченный смысл вещи, без всякого реального воплощения этого смысла в действительность — думать о столе, представлять форму стола в мыслях не значит иметь реальный стол.

Следовательно, всякая вещь — это овеществленная форма. Когда форма соединяется с материей, т.е. когда суть бытия вещи обретает материальное воплощение, возникает «вторая сущность» вещи, которая включает в себя 1) форму, как суть бытия; 2) материю, как возможность; 3) саму вещь, как результат единства формы и материи. Аристотель писал по этому поводу: «Ясно, однако, и то, что душа есть первая сущность, тело — материя, а человек или живое существо — соединение той и другой как общее».

Третий принцип — движущая причина (или движение). Движение, по мнению Аристотеля, — это процесс осуществления возможного в действительности. Иначе говоря, форма может существовать и двигаться сама по себе (например, в мысли) и материя может существовать сама по себе. В этом случае и форма, и материя являются только возможностями возникновения вещи. Сама реальная вещь появляется тогда, когда форма и материя соединяются.

Четвертый принцип — целесообразность, цель. Мы знаем уже три причины возникновения и три составные части вещи — форму, материю и движение. Однако, движение соединяет собой форму и материю для чего-то, ради какой-то цели. Нельзя мыслить движение в чисто абстрактном виде, то есть без результата, который оно дает. Например, когда мы мастерим стол — мы его мастерим для чего-то. В процессе его изготовления мы можем нарисовать чертеж стола, но этот чертеж не будет самим столом. Итогом всякого движения должен быть реальный результат — цель движения.

Но для чего мастерится стол? Какова цель изготовления стола? В понимании Аристотеля, целью изготовления стола является сам стол. Следовательно, целью возникновения всякой вещи является сама реальная вещь.

Цель — это такой же принцип возникновения и существования вещи, как и форма, материя и движение.

После определения четырех принципов всякой вещи по отдельности, мы можем дать и определение вещи, с позиций Аристотеля — каждая вещь есть овеществленная форма с причинно-целевым назначением.

Исходя из аристотелевского понимания принципов вещи, вполне ясно, что каждая вещь представляет собой единство идеального и материального. Ведь с философской точки зрения, все четыре принципа всякой вещи распадаются как бы на две группы: на материю и совечную ей формально-движуще-целевую причину. Сам Аристотель, подчеркивая единую идеальную природу формы, движения и цели, говорил: «Что именно есть» и «ради чего» — одно и то же, а «откуда первое движение» — по виду одинаково с ними».

Но в этом случае встает вопрос — откуда берутся форма, движение и цель всякой вещи, если они не заложены в материи?

Страница

1 — 1 из 2 © Все права защищены http://www.portal-slovo.ru |

Цель жизни Аристотеля | Великий Разговор

Аристотелевская цель жизни

В первой книге Аристотеля Этики он рассматривает, пожалуй, самый неприятный вопрос, с которым сталкивается человечество: какова цель жизни? Аристотель утверждает, что все имеет цель или цель, и что цель всегда состоит в том, чтобы достичь чего-то хорошего. «Главное благо» для человечества – это та цель, ради которой совершаются все человеческие действия. Аристотель считает, что Главное Благо для человека — это Эвдемония (часто переводимая как «счастье»). Однако «Эвдемония» Аристотеля — это не то чувство или опыт, которые большинство современных людей связывают со словом «счастье». В этом посте будет описано, как Аристотель пришел к выводу, что цель человеческой жизни — достичь счастья, а также определение аристотелевской эвдемонии.

«Главное благо» для человечества – это та цель, ради которой совершаются все человеческие действия. Аристотель считает, что Главное Благо для человека — это Эвдемония (часто переводимая как «счастье»). Однако «Эвдемония» Аристотеля — это не то чувство или опыт, которые большинство современных людей связывают со словом «счастье». В этом посте будет описано, как Аристотель пришел к выводу, что цель человеческой жизни — достичь счастья, а также определение аристотелевской эвдемонии.

Функция человека есть то, что отличает его от всех других существ, и, таким образом, функция человека есть деятельность разумной души в соответствии с лучшей и наиболее полной добродетелью.

Начиная с утверждения, что все имеет цель, Аристотель утверждает, что конечной целью для людей будет то, чего мы желаем ради самого себя, а не ради чего-то еще. Например, представьте себе любопытного подростка, который без конца спрашивает «почему» на каждый ваш ответ. Почему ты идешь в школу? Чтобы получить степень. Зачем тебе степень? Мне нужна степень, чтобы получить работу. Почему вам нужна работа? Мне нужна работа, чтобы я мог зарабатывать деньги, чтобы покупать то, что мне нужно, например, дом, одежду, еду и т. д. Зачем тебе все это? Эти вещи сделают меня счастливым. Почему вы хотите быть счастливым? В этот момент вы понимаете, что другого ответа нет. Вы хотите быть счастливыми ради того, чтобы быть счастливыми, а не ради чего-то еще.

Зачем тебе степень? Мне нужна степень, чтобы получить работу. Почему вам нужна работа? Мне нужна работа, чтобы я мог зарабатывать деньги, чтобы покупать то, что мне нужно, например, дом, одежду, еду и т. д. Зачем тебе все это? Эти вещи сделают меня счастливым. Почему вы хотите быть счастливым? В этот момент вы понимаете, что другого ответа нет. Вы хотите быть счастливыми ради того, чтобы быть счастливыми, а не ради чего-то еще.

Как на Олимпийских играх венчают не самых красивых и сильных, а тех, кто соревнуется, так и те, кто поступает правильно, выигрывают в жизни благородные и добрые дела.

Полагая, что он нашел нечто желаемое ради самого себя, Аристотель приступает к определению того, что значит быть счастливым. Во-первых, он рассматривает некоторые из предложенных общих определений счастья. Некоторые считают, что счастье состоит в удовлетворении телесных страстей. Но Аристотель отвергает это определение как жизнь, «подобающую животному». Человечество отличается от животных, которые действуют в соответствии со своими желаниями и инстинктами. Как говорит Яго, «у нас есть причина остудить наши буйные движения, наши плотские жала, наши безудержные похоти».

Как говорит Яго, «у нас есть причина остудить наши буйные движения, наши плотские жала, наши безудержные похоти».

Два чуть более утонченных определения счастья — это обладание честью или добродетелью. Аристотель опровергает тех, кто отождествляет обладание честью со счастьем, показывая, что честь зависит от мнения других. Аристотель считал, что счастье не может быть чем-то, что легко дается или дается. Что касается тех, кто отождествляет счастье с обладанием добродетелью, Аристотель утверждает, что человек может быть добродетельным, но при этом терпеть огромные неудачи. Это, конечно, не может быть целью, ради которой направлены все наши действия.

Наконец, после долгих интеллектуальных размышлений, Аристотель приступает к своему определению счастья, или Эвдемонии. Все, включая человека, имеет функцию или особую деятельность, для которой оно подходит. Совершенство и, следовательно, счастье состоит в том, чтобы хорошо выполнять свою функцию. Мы говорим, что флейтист является хорошим флейтистом, когда он хорошо выполняет свою функцию, играя на флейте. Функция человека — это то, что отличает его от всех других существ, и этот атрибут — его разумная способность. Таким образом, счастье — это хорошо рассуждать или действовать разумно в соответствии с добродетелью. Человек должен разумно поступать по добродетели всю свою жизнь, потому что один день не делает человека счастливым. Это определение включает в себя все атрибуты, традиционно отождествляемые со счастьем; то есть добродетель, практическая мудрость, философская мудрость, удовольствие, внешнее благополучие.

Функция человека — это то, что отличает его от всех других существ, и этот атрибут — его разумная способность. Таким образом, счастье — это хорошо рассуждать или действовать разумно в соответствии с добродетелью. Человек должен разумно поступать по добродетели всю свою жизнь, потому что один день не делает человека счастливым. Это определение включает в себя все атрибуты, традиционно отождествляемые со счастьем; то есть добродетель, практическая мудрость, философская мудрость, удовольствие, внешнее благополучие.

Человек, когда он совершенен, является лучшим из животных, но когда он отделен от закона и справедливости, он становится худшим из всех. Если у него нет добродетели, то он самое нечестивое и самое свирепое из животных, самое полное похоти и чревоугодия.

Для тех, кто хочет немного лучше понять концепцию Eudaimonia, я предоставил свои заметки по теме в следующих абзацах. Пожалуйста, извините за отсутствие организации; это разрозненные мысли, пересказы и цитаты, составленные во время чтения трактата.

Очень важной частью этого определения является активный компонент. Человек должен не только обладать добродетелью, но и действовать согласно ей. Простое обладание добродетелью не принесет хороших результатов, но человек, который действует добродетельно, по праву добьется хороших и благородных вещей в жизни. Как и на Олимпиаде, побеждает не самый сильный и быстрый, а тот, кто соревнуется.

Добродетельная жизнь тоже полна удовольствия; ибо человек любит приятное, и любящий добродетель, поступающий добродетельно, получит от жизни много удовольствия. Он будет наслаждаться добродетельными поступками и не будет требовать низменных удовольствий, которым порабощена масса человечества.

Мужчина также должен обладать внешним благополучием; ибо несчастье и страдание могут до некоторой степени уменьшить счастье.

Нам не нужно ждать, пока человек умрет, прежде чем мы сможем назвать его счастливым. Мы не должны следить за изменением колеса фортуны, иначе мы назвали бы человека счастливым, затем несчастным, а затем счастливым много раз. Счастье не зависит от случая или удачи. Ни одна функция человека не имеет такого постоянства, как добродетельная деятельность. Счастливый человек, занимающийся добродетельной деятельностью и созерцанием, останется счастливым и благородно перенесет несчастья. Счастливый человек никогда не может быть несчастным, хотя он может и не достичь блаженства, если встретится со страданиями, подобными страданиям Приама.

Счастье не зависит от случая или удачи. Ни одна функция человека не имеет такого постоянства, как добродетельная деятельность. Счастливый человек, занимающийся добродетельной деятельностью и созерцанием, останется счастливым и благородно перенесет несчастья. Счастливый человек никогда не может быть несчастным, хотя он может и не достичь блаженства, если встретится со страданиями, подобными страданиям Приама.

Благополучие потомков и друзей мало повлияет на счастье покойника. Судьба потомства не сделает ни счастливого человека несчастным, ни несчастного счастливым.

Конечная цель политики должна быть главным благом, потому что искусство политики использует самые почитаемые искусства (риторика, стратегия, экономика и т. д.) и предписывает, что мы должны делать и от чего воздерживаться. Цель политической науки состоит в том, чтобы сделать граждан хорошими и способными на благородные поступки. Поэтому изучающий политику должен знать факты души.

Душа делится на иррациональный элемент и разумный элемент. Иррациональный элемент содержит вегетативную часть, связанную с питанием и ростом. Вегетативная часть является общей для всех живых существ. Так как эта часть души не имеет отношения к нравственности, мы не будем исследовать ее дальше. Неразумный элемент души также содержит вожделение. Эта часть связана с импульсами. Аппетитная часть подчиняется велениям разумного элемента в душе добродетельного человека, но не подчиняется разумному элементу в душе невоздержанного человека.

Иррациональный элемент содержит вегетативную часть, связанную с питанием и ростом. Вегетативная часть является общей для всех живых существ. Так как эта часть души не имеет отношения к нравственности, мы не будем исследовать ее дальше. Неразумный элемент души также содержит вожделение. Эта часть связана с импульсами. Аппетитная часть подчиняется велениям разумного элемента в душе добродетельного человека, но не подчиняется разумному элементу в душе невоздержанного человека.

Нравится:

Нравится Загрузка…

Чем это отличалось от теории его учителя?

Стивен Гимбел, доктор философии, Геттисбергский колледж

Какова была реальность в науках о жизни в конце 19-го и начале 20-го веков? Согласно реальности Аристотеля, биология — это изучение потенциальностей, форм и свойств, общих для всех видов. Чем это отличалось от выводов его учителя Платона?

Слепой Эдип отдал своих детей богам. Аристотель использовал трагедию как пример того, как должна быть построена совершенная трагедия. (Изображение: Бенинь Ганьеро/общественное достояние)

(Изображение: Бенинь Ганьеро/общественное достояние)Если мы хотим увидеть, как реальность в биологических науках была переопределена благодаря техническому и научному прогрессу, мы должны знать, как, в первую очередь, эта реальность была первоначально определена. Как и в случае с физическими науками, корни биологических наук также можно проследить до Аристотеля. Это было сделано сначала через реальность Аристотеля. Можно вспомнить, что, как и у всех других греческих мыслителей того времени, точка зрения Аристотеля на реальность также была в значительной степени теологической. Это означало, что при изменении вещи каждое изменение в ней исходило только внутри нее и направлялось на достижение какой-либо цели этой вещи. А в случае с земными химическими элементами это означало поиски своего места во вселенной, и они сделали это, двигаясь к нему по прямой линии. Однако, согласно реальности Аристотеля, для живых существ эта цель была несколько более гипотетической.

Узнайте больше о метафизической концепции реальности.

Платон-Аристотель: разные мысли

Реальность Аристотеля была другой. Он не разделял теории Платона. (Изображение: Рафаэль/общественное достояние) Следует помнить, что Аристотель был учеником Платона. Платон сказал, что мы не можем найти реальность в материальном мире, потому что материальные объекты несовершенны. И для Платона изменение было теологическим. По его словам, если что-то менялось, значит, оно пыталось достичь своей цели, а значит, было несовершенным. Он сказал, что если вещь совершенна, то нет необходимости в ее изменении, потому что она достигла своей цели. Итак, по его словам, то, что мы нашли в материальном мире, было не тем, что было реальным, а его совершенным идеализированным восприятием. Платон назвал их формами, и, по его мнению, эти формы жили не в мире, который люди видят своими глазами, а в мире форм, которые остались неизменными навсегда и которые можно было увидеть только мысленным взором. Но реальность Аристотеля была иной. Он не разделял теории Платона.

Мастер по изготовлению столов со временем приобретает все больше опыта, продолжая изготавливать столы. И со временем он делает лучшие столы благодаря своему опыту и многолетним экспериментам. Но эти столы никогда не бывают совершенными, потому что в материальном мире нет ничего идеального. С течением времени столяр начинает делать столы не руками, а головой. Он развивает свое собственное восприятие идеального стола, видит его форму и начинает делать все более и более совершенные формы стола в соответствии с тем, что он считает идеальным столом, как он воспринимал его в своем уме.

Это стенограмма из серии видео Новое определение реальности: интеллектуальные последствия современной науки . Смотри сейчас же, Вондриум.

Что такое реальность Аристотеля?

Согласно реальности Аристотеля, этот мир был реальным миром, но когда дело дошло до понимания этого мира, он не включил в него точку зрения своего учителя Платона. Все материальные вещи были искаженными изображениями тех идеальных неизменных форм, которые были взяты из прекрасного мира форм и наполнены живыми существами. У всех живых существ были способности и дух, которые существовали в них с самого раннего состояния бытия, и путь их жизни был ничем иным, как историей их попыток реализовать эту способность. Подобно желудю, стремящемуся стать могучим дубом, идея дуба внутри него является хорошим примером аристотелевской реальности.

Все материальные вещи были искаженными изображениями тех идеальных неизменных форм, которые были взяты из прекрасного мира форм и наполнены живыми существами. У всех живых существ были способности и дух, которые существовали в них с самого раннего состояния бытия, и путь их жизни был ничем иным, как историей их попыток реализовать эту способность. Подобно желудю, стремящемуся стать могучим дубом, идея дуба внутри него является хорошим примером аристотелевской реальности.

Согласно Аристотелю, все было сделано из материи, формы, субстанции и структуры, и изменения в них были результатом попытки организма реализовать свой потенциал. Этот потенциал был частью самого существа, и каждый представитель этого вида обладал одинаковым потенциалом. Когда дело дошло до процесса воспроизводства, реальность Аристотеля говорила, что потенциальность скрыта внутри организма. Например, для людей, которые размножаются половым путем, то, что дает мать, является материей, то есть она дает материал, из которого будет формироваться тело, а то, что дает отец, — это душа, дух человечества, чтобы эта материя поглотила.

Узнайте больше о специальной теории относительности.

Аристотелевская реальность души и христианская концепция

Аристотель считал, что душа является лишь источником развития и изменения. Для него все, что подвергается некоторым изменениям, имеет душу. А поскольку все изменения направлены на достижение какой-то цели, должно быть что-то, что задает им направление, и для аристотелевской реальности этой вещью была душа. Поскольку животные растут и двигаются, у них должна быть более сложная душа, и, возможно, некоторые растительные части направляют их рост, а другая часть описывает их более сложные отношения с окружающей средой. У нас, людей, также есть души, которые имеют как растительные, так и животные части, но в то же время у нас есть и уникальная человеческая часть в наших душах, потому что в нас также есть интеллектуальный аспект.

Узнайте больше о реальности, лежащей в основе Вселенной.

Аристотель описал репродуктивную гектокотильную руку осьминога, которая находится внизу слева. (Изображение: Р. Л. Хадсон/Общественное достояние)

(Изображение: Р. Л. Хадсон/Общественное достояние)Биология, согласно Аристотелю

Следовательно, согласно реальности Аристотеля, биология — это изучение таких способностей, таких форм и таких ключевых свойств, которые уникальны для каждого вида, и изучение этих свойства, общие для всех видов. Итак, есть два этапа биологии. Первым шагом является исследование и документирование анатомии организма. А после этого ученый должен наблюдать и узнавать дух вида, цель вида. Второй шаг заключается в том, что ученые должны составить каталог всех видов и включить в него цель этого вида. Группы видов образуются на основе общих элементов в их сущности.

Когда Церковь узнала о реальности Аристотеля и его убеждениях и приняла его взгляды на науку в качестве официального принципа, у нее не возникло никаких проблем с принятием биологических частей — так же, как и физических частей — для богословских целей. Он легко их адаптировал. Таким образом, больше не считалось, что у растений и животных есть души, но считалось, что у них есть планы. Эти планы были помещены внутрь на основе величайшего замысла творения.

Эти планы были помещены внутрь на основе величайшего замысла творения.

Общие вопросы об Аристотелевской реальности

В: Как Аристотель описывает реальность?

Согласно Аристотелю, только когда разум обрабатывает реальность, она имеет какое-то значение. Он говорит, что вещи продолжают двигаться, пока не достигают своего полного потенциала, а затем останавливаются.

В: Каким был взгляд Аристотеля на мир?

Мировоззрение Аристотеля заключалось в том, что форма каждого предмета находится только внутри него. Другими словами, мы можем воспринимать форму объекта с помощью наших органов чувств.

В: В чем заключались разногласия между Платоном и Аристотелем?

В то время как Платон считал, что объекты имеют универсальные и совершенные формы, Аристотель считал, что нет необходимости, чтобы формы всегда были привязаны к объектам, и каждый объект должен анализироваться индивидуально.

д. Иначе говоря, философскому знанию необходимо было придать уже окончательную форму науки.Платон, стремившийся к созданию подобной системы, в силу своего образа мысли не смог исполнить поставленной перед собой цели. Например, он почти не учитывал материалистически окрашенных теорий древнегреческих философов, оставляя их как бы за скобкой своей философии. Идею систематизации античной философии смог воплотить в жизнь его лучший и по общему признанию гениальный ученик — Аристотель (384/383-322 гг. до н.э.). Аристотель родился на северо-восточной окраине древнегреческого мира — в Македонии в г. Стагиры. Отец его, Никомах, был врачом македонского царя Аминты III. По месту рождения, впоследствии Аристотель получил свое второе имя — Стагирит.

д. Иначе говоря, философскому знанию необходимо было придать уже окончательную форму науки.Платон, стремившийся к созданию подобной системы, в силу своего образа мысли не смог исполнить поставленной перед собой цели. Например, он почти не учитывал материалистически окрашенных теорий древнегреческих философов, оставляя их как бы за скобкой своей философии. Идею систематизации античной философии смог воплотить в жизнь его лучший и по общему признанию гениальный ученик — Аристотель (384/383-322 гг. до н.э.). Аристотель родился на северо-восточной окраине древнегреческого мира — в Македонии в г. Стагиры. Отец его, Никомах, был врачом македонского царя Аминты III. По месту рождения, впоследствии Аристотель получил свое второе имя — Стагирит. Платон, сравнивая молодого Аристотеля с другим, менее способным учеником, говорил: «Одному нужны шпоры, другому узда!» или «Какого осла мне приходится вскармливать, и против какого коня!»

Платон, сравнивая молодого Аристотеля с другим, менее способным учеником, говорил: «Одному нужны шпоры, другому узда!» или «Какого осла мне приходится вскармливать, и против какого коня!»

Подобная практика преподавания была довольно обычной в то время, почему учеников того или иного философа, занимающегося в «перипатах», называли «перипатетиками» — дословно, «прогуливающимися». Позднее, перипатетиками стали именовать уже только учеников и последователей Аристотеля.

Подобная практика преподавания была довольно обычной в то время, почему учеников того или иного философа, занимающегося в «перипатах», называли «перипатетиками» — дословно, «прогуливающимися». Позднее, перипатетиками стали именовать уже только учеников и последователей Аристотеля. Кроме того, из под его пера вышли произведения, посвященные политике, истории, различным естественным наукам. Так, например, создав первую классификацию растений и животных, Аристотель стал основоположником биологии.

Кроме того, из под его пера вышли произведения, посвященные политике, истории, различным естественным наукам. Так, например, создав первую классификацию растений и животных, Аристотель стал основоположником биологии. Отсюда возникло название философских рукописей Аристотеля о «сущем» — «Метафизика» («То, что после физики»).

Отсюда возникло название философских рукописей Аристотеля о «сущем» — «Метафизика» («То, что после физики»). Аристотель выстроил целую систему доказательств ошибочности платоновского учения об идеях, которая до сих пор служит основой для критики крайностей идеалистической философии Платона.

Аристотель выстроил целую систему доказательств ошибочности платоновского учения об идеях, которая до сих пор служит основой для критики крайностей идеалистической философии Платона. д. до бесконечности.

д. до бесконечности.

Таким образом, познание любой вещи заключается в познании ее «эйдоса», а значит в познании целостности вещи.

Таким образом, познание любой вещи заключается в познании ее «эйдоса», а значит в познании целостности вещи.

Поэтому форма без материи — это тоже лишь предпосылка, возможность возникновения вещи.

Поэтому форма без материи — это тоже лишь предпосылка, возможность возникновения вещи. Причина такого соединения и есть движение, или движущая причина. Стол возникает тогда, когда есть процесс изготовления стола, он не появляется сам по себе. Изготовление стола — это и есть движение, процесс овеществления формы, процесс осуществление возможного в действительности.

Причина такого соединения и есть движение, или движущая причина. Стол возникает тогда, когда есть процесс изготовления стола, он не появляется сам по себе. Изготовление стола — это и есть движение, процесс овеществления формы, процесс осуществление возможного в действительности.