Симеонов-Пищик в пьесе Вишневый сад Чехова образ и характеристика сочинение

- Сочинения

- По литературе

- Чехов А.П.

- Симеонов-Пищик в пьесе Вишневый сад

Симеонов-Пищик — это один из второстепенных героев пьесы Чехова «Вишнёвый сад».

Описания внешности его автор даёт немного: лишь то, что Борис Борисович, а именно так звали Симеонова-Пищика, носит поддевки из тонкого сукна и шаровары, а его фигура похожа на лошадиную. Чин у него незначительный: он очень бедный помещик, который живёт по соседству с Раневской.

Роль в пьесе отводится Борису Борисовичу комедийная и забавная, потому что у него всегда нет денег. Он занимает их у всех своих знакомых, он должен и Раневской, и Лопахину, а когда приходит время отдавать деньги, он снова бежит занимать их у кого-то другого, чтобы отдать тому, кому должен. Так и живёт наш бездельник-экономист. Почему я говорю, что он бездельник? Потому что всю свою энергию он тратит не на то, чтобы честно заработать деньги, а на то лишь, чтобы задобрить людей и занять у них очередной долг.

Свою комичность он приобретает неуместными и нелепыми фразами в довольно напряженных ситуациях. Именно некой абсурдностью его слов и вызывается комичный эффект. Положительной чертой его является его оптимизм — он никогда не теряет веры в то, что всё наладится, в каких бы огромных долгах он не был. Жизнь у него насыщенная поездками и похождениями по гостям — деньги ведь занимать где-то надо.

Но бричка с счастьем появляется и на его улице: под конец пьесы англичане находят у него в саду белую глину, которую они хотят добывать. Для этого они арендуют землю у Бориса Борисовича на двадцать четыре года, соответственно и деньги теперь у Симеонов-Пищика появляются в достатке, он отдаёт какую-то часть долга Раневской и Лопахину, но весь долг он выплачивать не спешит.

Чехов, на мой взгляд, очень удачно написал этот образ, он действительно вызывает невольную улыбку своим поведением и словами, которые нелепо и неуместно вылетают из его рта. Но он не просто клоун, у него есть и вторая роль — он разряжает обстановку в нужный момент конфликта. Я думаю, что даже если бы такому человеку дали очень много денег, он всё равно их бы быстро потратил. И не от любви к разгульной жизни, а потому что он не может жить иначе, кроме как ездя в гости и занимая постоянно деньги, это стало не просто привычкой для него, а настоящим образом жизни.

Но он не просто клоун, у него есть и вторая роль — он разряжает обстановку в нужный момент конфликта. Я думаю, что даже если бы такому человеку дали очень много денег, он всё равно их бы быстро потратил. И не от любви к разгульной жизни, а потому что он не может жить иначе, кроме как ездя в гости и занимая постоянно деньги, это стало не просто привычкой для него, а настоящим образом жизни.

Вариант 2

Борис Борисович Симеонов-Пищик из пьесы Чехова «Вишневый сад» — один из второстепенных героев, кажется смешным и забавным, но это только на первый взгляд. О его внешности читатель узнает мало — сосед Раневской, обедневший мелкий помещик с лошадиной фигурой, носит шаровары и поддевки из тонкого сукна. Пожалуй, это все описание Симеонова-Пищика. Про внутренние качества, сказано намного больше.

Читая пьесу, невольно начинаешь жалеть этого горе-экономиста. На протяжении всего произведения он постоянно занимает и отдает деньги. Именно они являются неукротимой страстью этого героя. Ради них, он готов на любые поступки, один из таких — танец с дворянкой Раневской (хотя после приступов, это очень нелегко), во время которого уговаривает старушку одолжить ему крупную сумму. Постоянные унижения, беготня, уговоры, поиск изматывает Бориса Борисовича, но остановиться он уже не в силах. Занимая у одних, чтобы отдать другим, он все глубже и глубже погружается в долговую яму, из которой выбраться поможет только чудо. Что же мешает ему честно зарабатывать деньги? Он, как представитель дворянства, просто не привык работать, не умеет и не хочет. Ему проще быть должником, который в скором времени потеряет имение и статус дворянина. А если воплотит в жизнь свои намерения на финансовые махинации, то неминуемо последуют разоблачение, позор, тюрьма.

Ради них, он готов на любые поступки, один из таких — танец с дворянкой Раневской (хотя после приступов, это очень нелегко), во время которого уговаривает старушку одолжить ему крупную сумму. Постоянные унижения, беготня, уговоры, поиск изматывает Бориса Борисовича, но остановиться он уже не в силах. Занимая у одних, чтобы отдать другим, он все глубже и глубже погружается в долговую яму, из которой выбраться поможет только чудо. Что же мешает ему честно зарабатывать деньги? Он, как представитель дворянства, просто не привык работать, не умеет и не хочет. Ему проще быть должником, который в скором времени потеряет имение и статус дворянина. А если воплотит в жизнь свои намерения на финансовые махинации, то неминуемо последуют разоблачение, позор, тюрьма.

От полного разорения его спасает цепочка случайных событий. В итоге, заключив договор с англичанами на двадцать четыре года, он отдает Хлестакову и Раневской часть денег, не полную сумму, хотя может себе это позволить.

Но есть в нем и что-то такое… неуловимое. .. хорошее и доброе. Именно он проявляет человечность к рыдающей Любови Андреевне, уведя опьяневшего от коньяка и неслыханной удачи Лопахина, после продажи вишневого сада. Именно он разговаривает с Шарлоттой, которой нужно выговориться, а некому, он переживает за будущее единственной дочери и искренне любит ее.

.. хорошее и доброе. Именно он проявляет человечность к рыдающей Любови Андреевне, уведя опьяневшего от коньяка и неслыханной удачи Лопахина, после продажи вишневого сада. Именно он разговаривает с Шарлоттой, которой нужно выговориться, а некому, он переживает за будущее единственной дочери и искренне любит ее.

Объективная оценка своего положения — еще одно хорошее качество героя. Очень сложно признать себя банкротом, но еще можно ступить на правильный путь и попробовать управлять имеющимся капиталом, сохранить личность, стать достойным представителем общества.

Внимательный читатель обратит внимание на то, что Борис Борисович появляется всегда в драматических моментах, его неуместная и нелепая фраза или выходка зачастую снимает напряжение и остроту сложившейся ситуации.

Оптимизм Симеонова неиссякаем. Железная дорога, проходящая по его земле — ему заплатили, нашли белую глину, опять деньги. «А там, гляди, еще что-нибудь случится не сегодня-завтра».

Можно сказать, что Симеонов-Пищик занимает важное место в пьесе. Прочитав ее, каждый может сказать, что в его окружении есть такой человек — энергичный, целеустремленный оптимист, растрачивающий в никуда свои, казалось бы, положительные качества.

Прочитав ее, каждый может сказать, что в его окружении есть такой человек — энергичный, целеустремленный оптимист, растрачивающий в никуда свои, казалось бы, положительные качества.

← Семья Туркиных в рассказе Ионыч↑ Чехов А.П.Характеристика главных героев пьесы Вишневый сад →

Симеонов-Пищик в пьесе Вишневый сад

Несколько интересных сочинений

Образ и характеристика Симеонов-Пищик в Вишневом саде сочинение

- Сочинения /

- Литература /

Симеонов-Пищик поначалу представляется заурядным и карикатурным персонажем, мотивы которого понятны любому. Он простодушен, неуклюж, забывчив, постоянно суетится и торопится. Его считают комическим героем, поскольку тот появляется в напряжённые моменты, чтобы разрядить обстановку.

Выходки разорившегося помещика действительно забавны и не позволяют думать о печали. Симеонов-Пищик подвижен как в прямом (посещает знакомых, чтобы одолжить деньги), так и переносном (ввязывается в авантюры) смыслах.

Становится совершенно ясно, что обанкротившийся герой оптимистичен и не собирается «сдавать позиции». Он склонен поступать нерационально и совершать опрометчивые поступки, но нельзя не восхититься его поистине детской и наивной жизнерадостностью.

Не зазорно будет заявить, что второстепенный, но яркий и запоминающийся персонаж без колоссальных усилий оживляет многие, даже драматичные сцены. О своих доходах Борис Борисович ничего не говорит, но понимает, что положение ухудшается. Ему приходится одалживать все больше и больше, чтобы «покрыть» прежние долги.

Он не осознает, что таким способом обеспечивает новые. Проблем явно не становится меньше, и обходительный дворянин привыкает к тому, что нужно унижаться и кому-то угождать ради лишней копейки. Актерское мастерство Симеонова-Пищика не помогает убедить окружающих.

Актерское мастерство Симеонова-Пищика не помогает убедить окружающих.

Трофимов в дальнейшем подмечает, что если бы тот направил энергию в подходящее русло, не пришлось бы сейчас побираться и позориться. Увы, у обедневшего помещика нет грандиозных планов и намерений. Его мысли только о долгах, деньгах и «заработке» лестными речами.

Герой стремится вернуть чудесное прошлое, мечтает о недостижимом, жаждет жить беззаботно, как раньше, однако не может полностью контролировать происходящее. Он не только пытается внушить остальным то, что несчастен, но и старается выглядеть таковым (яркий тому пример — заглатывание пилюль на публике).

Вечный должник лишается преданных друзей и не отваживается обратиться к посторонним людям, поскольку в случае неуплаты его ждёт более суровое наказание. Остаётся надеяться лишь на благоприятный исход, чудо, которое рассеет все сомнения.

Поражает умение Бориса Борисовича радоваться мелочам и верить в лучшее. Тем не менее, это вызывает не восторг, а сожаление и сочувствие. Лживый путь, по которому идёт помещик, не имеет завершения.

Лживый путь, по которому идёт помещик, не имеет завершения.

← Любовь Раневская в пьесе Вишнёвый сад↑ ЧеховТонкий в рассказе Толстый и тонкий →

`

Образ и характеристика Симеонов-Пищик в Вишневом саде

Популярные сочинения

- Что сближает прозу и лирику Бунина? — сочинение

Отличительная черта всех произведений Бунина — предельная чувственность на стыке прозы и поэзии. Автору свойственна некоторая трагичность, фатализм. Сближение двух жанров особенно хорошо

- Дружба и друзья в лирике Пушкина 9 класс

Тема дружбы и друзей занимает далеко не последнее место в творчестве Александра Сергеевича Пушкина. Это связано с тем, что именно друзья поддерживали поэта в трудные минуты

- Сочинение Дуняшя в пьесе Вишневый сад (Образ и характеристика)

Служанка Дуня является второстепенным персонажем в произведении. Она простая двадцатилетняя девушка из крестьянской семьи, которая хочет и пытается выглядеть как барышня.

Вишневый сад Акт четвертый [До ухода Пищика] Сводка и анализ

Сводка

Сейчас октябрь, и все обитатели поместья готовятся к отъезду. Мы снова в детской, но теперь она выглядит совсем иначе, чем в мае; нет оконных занавесок, картин и мелкой мебели, все это свалено в один угол. Уже слышен стук топоров, рубящих сад. Сам Лопахин будет сопровождать клан до станции, а затем доедет до Харькова, где планирует провести зиму. Он покупает шампанское по восемь рублей за бутылку на каждого

Гаев и Раневский прощаются с какими-то крестьянами в глубине, а Яша бормочет, что низшие классы «не очень разумны». Затем в детскую входят Гаев и Раневский. Раневская отдала крестьянам весь свой кошелек. Гаев говорит ей, что она «не должна делать таких вещей», но она возражает, что ничего не может поделать.

Лопахин и Трофимов долго и сложно прощаются друг с другом. Они оба признают свою привязанность друг к другу, признавая, что у них всегда будут совершенно разные взгляды на жизнь. Трофимов говорит Лопахину, что считает себя хорошим человеком в душе. Лопахин предлагает Трофимову взаймы сорок тысяч рублей, деньги, которые он заработал весной, посадив мак на трех тысячах десятин земли. Однако Трофимов отказывается от предложения Лопахина. Он утверждает, что он «свободный человек», и произносит идеалистическую речь, в которой утверждает свою веру в то, что человечество движется к «высшей истине». Входит Аня и просит Лопахина от имени Раневского отложить вырубку сада до отъезда семьи. Лопахин сразу соглашается, а Трофимов ругает его за бестактность. Затем Аня задается вопросом, доставили ли еще Фирса в больницу, так как в то утро ему стало очень плохо. Яша говорит с большой обидой, что сказал Егору сделать это сегодня утром. Ефикодов высказывает мнение, что Фирс достаточно стар, чтобы ему пора умирать; Ефикодов говорит, что завидует Фирсу. Незадолго до ухода Ефикодов раздавливает своим чемоданом шляпную коробку.

Трофимов говорит Лопахину, что считает себя хорошим человеком в душе. Лопахин предлагает Трофимову взаймы сорок тысяч рублей, деньги, которые он заработал весной, посадив мак на трех тысячах десятин земли. Однако Трофимов отказывается от предложения Лопахина. Он утверждает, что он «свободный человек», и произносит идеалистическую речь, в которой утверждает свою веру в то, что человечество движется к «высшей истине». Входит Аня и просит Лопахина от имени Раневского отложить вырубку сада до отъезда семьи. Лопахин сразу соглашается, а Трофимов ругает его за бестактность. Затем Аня задается вопросом, доставили ли еще Фирса в больницу, так как в то утро ему стало очень плохо. Яша говорит с большой обидой, что сказал Егору сделать это сегодня утром. Ефикодов высказывает мнение, что Фирс достаточно стар, чтобы ему пора умирать; Ефикодов говорит, что завидует Фирсу. Незадолго до ухода Ефикодов раздавливает своим чемоданом шляпную коробку.

Вскоре собираются Раневский, Яша, Аня, Шарлотта и Гаев; все они уезжают, как и Варя. Раневская едет в Париж в сопровождении Яши; Гаев работает в банке местного города; Аня собирается в школу, а Шарлотта просто уезжает, куда даже она не знает. Варя, как мы узнаем позже, едет к Рагулиным на работу домработницей. Всех их неожиданно встречает Пищик, который еще более неожиданно возвращает 400 рублей из 1240, которые он должен Раневскому. Пищик поясняет, что деньги поступают от двух англичан, которым он только что сдал в аренду на двадцать четыре года часть своего имущества, на котором англичане обнаружили белую глину.

Раневская едет в Париж в сопровождении Яши; Гаев работает в банке местного города; Аня собирается в школу, а Шарлотта просто уезжает, куда даже она не знает. Варя, как мы узнаем позже, едет к Рагулиным на работу домработницей. Всех их неожиданно встречает Пищик, который еще более неожиданно возвращает 400 рублей из 1240, которые он должен Раневскому. Пищик поясняет, что деньги поступают от двух англичан, которым он только что сдал в аренду на двадцать четыре года часть своего имущества, на котором англичане обнаружили белую глину.

Анализ

В пьесе, тематически сосредоточенной вокруг акта забвения, кажется уместным, что в финальном акте забывается развитие трех актов, которые ему предшествовали. Лопахин по-прежнему энергичен, общителен и озабочен деньгами — от него мы узнаем, что шампанское стоило восемь рублей за бутылку, — и нечувствителен к чувствам Раневского. Раневский до сих пор не может совладать со своей щедростью, отдавая целую сумочку. Гаев по-прежнему беспокоится о своей сестре, Яша по-прежнему хочет уйти, а Трофимов по-прежнему идеалистичен и наивен. Настроение изначально приподнятое. Это сходство, это отсутствие изменений должно противоречить нашим ожиданиям. В предыдущей сцене нам представили потерю вишневого сада, казалось бы, катастрофическое событие. В этом ниспадающем действии пьесы мы ожидаем увидеть последствия этой кульминации. Но никаких последствий вроде бы нет, кроме того простого факта, что Лопахин владеет садом и теперь его вырубает.

Настроение изначально приподнятое. Это сходство, это отсутствие изменений должно противоречить нашим ожиданиям. В предыдущей сцене нам представили потерю вишневого сада, казалось бы, катастрофическое событие. В этом ниспадающем действии пьесы мы ожидаем увидеть последствия этой кульминации. Но никаких последствий вроде бы нет, кроме того простого факта, что Лопахин владеет садом и теперь его вырубает.

Чехов воздерживается от последствий, потому что это соответствует натуралистическому, уравновешенному способу, которым он развивал пьесу до этого момента. Раневская не станет совсем другим человеком после потери своего сада. Она, по большей части, останется тем же человеком, и если она собирается измениться, то изменение должно быть долгим и постепенным. Последствия важного события, как будто говорит нам Чехов, и изменения в идентичности, которые оно приносит, часто не ощущаются до тех пор, пока оно не происходит, будь то освобождение крепостных или потеря вишневого сада.

На случай, если мы собираемся сделать вывод, что потеря вишневого сада была каким-то образом предопределена, появляется Пищик, чтобы разрушить эту иллюзию. Это прекрасный пример того, что Дональд Стьян называет чеховским «диалектическим» методом представления драмы, постоянно вводя нас в игру и выводя из нее с новыми деталями. Пищик, во всяком случае, более безответственный и безрассудный, чем Раневский, более склонный к бесконечным разговорам перед лицом надвигающейся финансовой катастрофы; в прежнем акте он развлекался на вечере, хотя назавтра должен был заложить 310 рублей. Если Раневскую парализует неумение смотреть в лицо действительности, то Пищик — ее «рассеянная» натура, доведенная до комической крайности. Действительно, его фамилия, означающая по-русски «пищалка», указывает на то, что он комический карикатурист.

Это прекрасный пример того, что Дональд Стьян называет чеховским «диалектическим» методом представления драмы, постоянно вводя нас в игру и выводя из нее с новыми деталями. Пищик, во всяком случае, более безответственный и безрассудный, чем Раневский, более склонный к бесконечным разговорам перед лицом надвигающейся финансовой катастрофы; в прежнем акте он развлекался на вечере, хотя назавтра должен был заложить 310 рублей. Если Раневскую парализует неумение смотреть в лицо действительности, то Пищик — ее «рассеянная» натура, доведенная до комической крайности. Действительно, его фамилия, означающая по-русски «пищалка», указывает на то, что он комический карикатурист.

Но Пищику тоже повезло. Во-первых, ему повезло, что у него есть такая подруга, как Раневский, которая одолжит ему денег, хотя у нее самой их нет. А во-вторых, ему повезло иметь в своем имении белую фарфоровую глину, которую англичане готовы заплатить 400 рублей за аренду на двадцать четыре года. Возможно, конечно, на самом деле, вероятно, что Пищиком просто воспользовались, но это не меняет того факта, что Пищик все еще имеет свое имущество и теперь имеет несколько меньшие долги, чем Раневский. Пищик бросает вызов атмосфере неизбежности. Его история, пока, имеет счастливый конец. И это, похоже, чисто случайно.

Пищик бросает вызов атмосфере неизбежности. Его история, пока, имеет счастливый конец. И это, похоже, чисто случайно.

Однако между Пищиком и Раневским есть одно ключевое отличие. Пищик не обладает ни идеализмом Раневской, ни ее стремлением убежать от настоящего, построить себе иллюзию защищенности в мире своего детства. В третьем акте он признается, что не может думать ни о чем, кроме денег, что естественно для человека, по уши в долгах. Раневская же думает только о своем саде, о семье, о брате и о любви, а о деньгах вообще не думает. Так что, хотя оптимизм Пищика кажется гораздо более неоправданным, чем уныние Раневской, он настроен на реальность не так, как она. Он помнит о важности денег, а Раневский забывает.

[Пример эссе], 3720 слов GradesFixer

Это эссе было представлено студентом. Это не пример работы, написанной профессиональными авторами эссе.

Когда в декабре 1902 года Антон Чехов начал свою пьесу «Вишневый сад», он задумал ее как фарс в четырех действиях. Написав ее во время особенно ужасного приступа эмфиземы легких, ему потребовался почти год, чтобы отправить ее Станиславскому и МХТ, где ее с нетерпением ждали. Станиславский, по мнению Чехова, зашел слишком далеко. Он накатал телеграмму Чехову: «Прочитал пьесу… потрясен… не могу прийти в себя в невиданном восторге… искренне поздравляю автора гения». Это вызывало отвращение у Чехова — почему фарс должен вызывать такую нутряную реакцию? (Hingley, New Life, 300) Ответ вскоре стал ясен. Станиславский был полон решимости поставить пьесу как реалистичную и трагическую оду умирающему высшему классу, хотя на самом деле это даже близко не соответствовало тому, что задумал Чехов.

Написав ее во время особенно ужасного приступа эмфиземы легких, ему потребовался почти год, чтобы отправить ее Станиславскому и МХТ, где ее с нетерпением ждали. Станиславский, по мнению Чехова, зашел слишком далеко. Он накатал телеграмму Чехову: «Прочитал пьесу… потрясен… не могу прийти в себя в невиданном восторге… искренне поздравляю автора гения». Это вызывало отвращение у Чехова — почему фарс должен вызывать такую нутряную реакцию? (Hingley, New Life, 300) Ответ вскоре стал ясен. Станиславский был полон решимости поставить пьесу как реалистичную и трагическую оду умирающему высшему классу, хотя на самом деле это даже близко не соответствовало тому, что задумал Чехов.

Расхождения во взглядах Чехова и Станиславского особенно обострились, когда начались репетиции «Вишневого сада». По мере того, как пьеса стала получать огласку, Чехова все больше не устраивал трагический подтекст. В письме к жене Ольге он писал: «Почему мою пьесу упорно называют драмой на афишах и в прессе? Немирович и Станиславский совершенно не видят в моей пьесе того, что я на самом деле написал, и я готов в любых выражениях дать слово, что ни один из них никогда внимательно не читал моей пьесы».

Некоторое раздражение Чехова можно было объяснить нетерпением умирающего, но у него были основания для своего довода. Когда «Вишневый сад» пошел на репетиции, Чехов поссорился со Станиславским и Немировичем-Данченко из-за интерпретации пьесы. «Почему, — писал он Немировичу, — вы говорите, что в моей пьесе много плачущих людей? Где они? Варя одна, и то потому, что она плакса по натуре. Ее слезы не предназначены для того, чтобы повергнуть зрителя в уныние. Я часто использую «сквозь ее слезы» в своих ремарках, но это указывает только на настроение персонажа, а не на настоящие слезы. Во втором акте нет кладбища». (Карлинский 460) По поводу слез в комедии Дональд Рэйфилд отмечает, что Раневский, Аня, Варя, Гаев и Пищик все плачут, но плачут «по неправильным причинам, не в то время. Музыка спектакля не гармонирует с их слезами: бал в 3-м акте представляет собой череду кадрилей и вальсов комической неуместности». (Эволюция, 220)

«Почему, — писал он Немировичу, — вы говорите, что в моей пьесе много плачущих людей? Где они? Варя одна, и то потому, что она плакса по натуре. Ее слезы не предназначены для того, чтобы повергнуть зрителя в уныние. Я часто использую «сквозь ее слезы» в своих ремарках, но это указывает только на настроение персонажа, а не на настоящие слезы. Во втором акте нет кладбища». (Карлинский 460) По поводу слез в комедии Дональд Рэйфилд отмечает, что Раневский, Аня, Варя, Гаев и Пищик все плачут, но плачут «по неправильным причинам, не в то время. Музыка спектакля не гармонирует с их слезами: бал в 3-м акте представляет собой череду кадрилей и вальсов комической неуместности». (Эволюция, 220)

Учитывая обстоятельства российской истории конца девятнадцатого и начала двадцатого веков, заманчиво рассматривать пьесу как мрачную историю потерь, а мадам Раневскую и ее семью — как жертв восстания промышленных классов. Когда спектакль открылся в январе 1904 года, социалистическое движение в России уже начало набирать силу. Годом ранее Ленин опубликовал свой революционный памфлет «Что делать?», а также свой текст «Государство и революция», оба из которых призывали к созданию элитной партии образованных повстанцев, которые должны были действовать как авангард рабочего класса. Он также призвал Российскую социал-демократическую рабочую партию помочь установить временную революционно-демократическую диктатуру пролетариата. В этом контексте пьесу можно интерпретировать либо как революционный призыв к оружию, либо как трогательную оду классу, обреченному на жестокое вымирание. ` Однако Чехов утверждал, что произведение надо брать в целом. Лопахин, покупающий имение, не типичный «злой помещик», безжалостно выселяющий семью из комфортного образа жизни. Трофимов, хотя и революционер, но также разочарованный и циничный ученик, ослепленный безнадежным обожанием; а Раневская — потворствующая своим желаниям элитарка, которая полностью — хотя и пассивно — участвует в собственной гибели.

Годом ранее Ленин опубликовал свой революционный памфлет «Что делать?», а также свой текст «Государство и революция», оба из которых призывали к созданию элитной партии образованных повстанцев, которые должны были действовать как авангард рабочего класса. Он также призвал Российскую социал-демократическую рабочую партию помочь установить временную революционно-демократическую диктатуру пролетариата. В этом контексте пьесу можно интерпретировать либо как революционный призыв к оружию, либо как трогательную оду классу, обреченному на жестокое вымирание. ` Однако Чехов утверждал, что произведение надо брать в целом. Лопахин, покупающий имение, не типичный «злой помещик», безжалостно выселяющий семью из комфортного образа жизни. Трофимов, хотя и революционер, но также разочарованный и циничный ученик, ослепленный безнадежным обожанием; а Раневская — потворствующая своим желаниям элитарка, которая полностью — хотя и пассивно — участвует в собственной гибели.

Даже это крушение, которое доминирует в пьесе, является лишь еще одним шагом в великой схеме истории. Чехов противопоставляет свою пьесу освобождению крепостных царем Александром II в 1861 году, которое также опасалось как надвигающееся бедствие, которое поглотит нацию. (Хирш) Тем не менее, в этой пьесе, как и во всех произведениях Чехова, жизнь продолжается — едва заметная, но глубоко переживаемая схема надежд и разочарований, приходов и уходов. Если бы у Чехова была сложная литературная терминология, с которой он мог бы работать, он мог бы использовать термин «черная комедия» или «проблемная пьеса» для описания «Вишневого сада» (как совсем недавно было отмечено шекспировское «Мера за меру»). 1)

Чехов противопоставляет свою пьесу освобождению крепостных царем Александром II в 1861 году, которое также опасалось как надвигающееся бедствие, которое поглотит нацию. (Хирш) Тем не менее, в этой пьесе, как и во всех произведениях Чехова, жизнь продолжается — едва заметная, но глубоко переживаемая схема надежд и разочарований, приходов и уходов. Если бы у Чехова была сложная литературная терминология, с которой он мог бы работать, он мог бы использовать термин «черная комедия» или «проблемная пьеса» для описания «Вишневого сада» (как совсем недавно было отмечено шекспировское «Мера за меру»). 1)

«Вишневый сад» не был комедией в том смысле, в каком обычно смотрят комедии. Скорее, у Чехова была своя комедия. В древнегреческом театре слово «комедия» означало заботу о повседневной жизни простых людей, в отличие от трагедии, которая строилась вокруг великих существ, потерявших волею судьбы все. Сам Аристотель отмечал, что комедия была «подражанием персонажам низшего типа, которые сами по себе неплохи, но недостатки которых содержат в себе что-то смешное». (Магаршак, драматург, 272) «Вишневый сад» определенно подходит как комедия для такого способа мышления — хотя и несколько аристократично, потеря сада связана с их собственными неправильными действиями, а не с судьбой.

(Магаршак, драматург, 272) «Вишневый сад» определенно подходит как комедия для такого способа мышления — хотя и несколько аристократично, потеря сада связана с их собственными неправильными действиями, а не с судьбой.

Однако «Вишневый сад» иногда колеблется между комедией и пафосом — решающим фактором является то, сочувствуем ли мы, как зрители, проблемам персонажей. Переход к пафосу мы видим в развитии характера мадам Раневской. Она симпатичный персонаж, и это ставит ее рядом с категорией трагического героя, потому что она не является частью иронии, которая держит нас относительно далекими от других персонажей. Но в то же время наша эмоциональная вовлеченность в целом отличается от трагедии. Частично это связано с общим влиянием, которое мы видим, действия персонажей на их общество. Если вспомнить «Ромео и Джульетту», то смерть несчастных влюбленных потрясает Верону до глубины души и заставляет Монтекки и Капулетти пересмотреть свою обиду. В результате общество полностью меняет свое развитие. В комедии у главных героев нет такой власти, поскольку они имеют дело с атрибутами обычных людей. Это относительное забвение в «Вишневом саду» и стало причиной того, что такие издания, как «Дейли экспресс», назвали пьесу «глупой, утомительной, скучной комедией… Сюжета нет. Вишневый сад продается, и некоторые недалекие люди огорчаются, что его надо продать». (Рэйфилд, Вишневый сад, 23)

В комедии у главных героев нет такой власти, поскольку они имеют дело с атрибутами обычных людей. Это относительное забвение в «Вишневом саду» и стало причиной того, что такие издания, как «Дейли экспресс», назвали пьесу «глупой, утомительной, скучной комедией… Сюжета нет. Вишневый сад продается, и некоторые недалекие люди огорчаются, что его надо продать». (Рэйфилд, Вишневый сад, 23)

Следует также отметить, что большая часть чеховского юмора не всегда хорошо переводится на английский язык. Это может быть одной из причин, по которой иностранная аудитория с трудом воспринимает «Вишневый сад» как комедию. Ни в одном переводе не удалось передать линию Епиходова в первом действии, когда он преподносит Дуняше букет цветов. Он хочет сказать: «Позвольте мне пообщаться с вами», но русское слово «присовокупить» представляет собой игру слов со словом «совокупить», что означает «совокуплять». (Рэйфилд, Вишневый сад, 52-3)

Для советских зрителей 1930-х годов банальность семейных проблем в «Вишневом саде» мешала им видеть в пьесе что-либо, кроме комедии. Даже после распада Советского Союза у сатирика Вячеслава Пецуха в одном из произведений есть персонаж, который говорит: «Смешники, сволочи, нехорошо им жилось, да? Бьюсь об заклад, они носили превосходные шинели, опрокинули воронцовскую водку с икрой, смешались с милыми женщинами… Философствуют с утра до вечера от нечего делать, — а потом говорят, что плохо живут, понимаете? Вы, сукины дети, должны быть в плановой экономике… Они бы вам показали, что такое вишневый сад!» (Рейфилд, Вишневый сад, 21) И в этом смысле Советы правы. Хотя конец пьесы не очень веселый, Раневский жив и здоров. Она также, вероятно, лучше, чем была, с возможностью начать новое будущее с новым любовником в Париже.

Даже после распада Советского Союза у сатирика Вячеслава Пецуха в одном из произведений есть персонаж, который говорит: «Смешники, сволочи, нехорошо им жилось, да? Бьюсь об заклад, они носили превосходные шинели, опрокинули воронцовскую водку с икрой, смешались с милыми женщинами… Философствуют с утра до вечера от нечего делать, — а потом говорят, что плохо живут, понимаете? Вы, сукины дети, должны быть в плановой экономике… Они бы вам показали, что такое вишневый сад!» (Рейфилд, Вишневый сад, 21) И в этом смысле Советы правы. Хотя конец пьесы не очень веселый, Раневский жив и здоров. Она также, вероятно, лучше, чем была, с возможностью начать новое будущее с новым любовником в Париже.

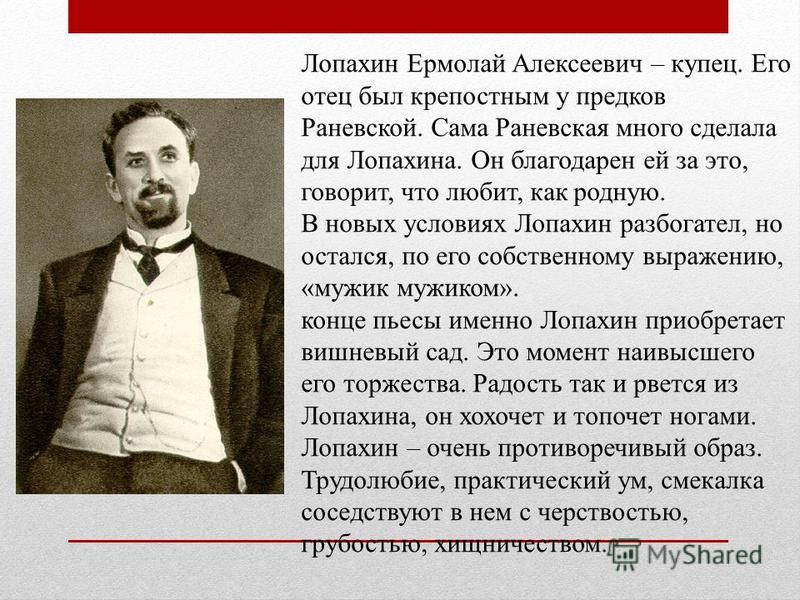

Можно утверждать, что Лопахину, потомку крепостного, тоже лучше. В конце третьего акта он провозглашает: «Я купил имение, где мои отец и дед были рабами, где их даже на кухню не пускали… Все должно быть так, как я желаю. А вот и новый хозяин, новый хозяин вишневого сада!» Он полон надежд, с вновь обретенным чувством уверенности. Даже Аня напоминает маме, что «начинается новая жизнь»; и Гаев отвечает: «Теперь все в порядке. До продажи вишневого сада мы все волновались и горевали, а потом, когда вопрос был решен окончательно, бесповоротно, нам всем стало спокойно и даже весело». Это все больше, что можно сказать о взволнованных массах, которые столпились, чтобы посмотреть на пьесу как на средство забыть о своем отрезвляющем существовании.

Даже Аня напоминает маме, что «начинается новая жизнь»; и Гаев отвечает: «Теперь все в порядке. До продажи вишневого сада мы все волновались и горевали, а потом, когда вопрос был решен окончательно, бесповоротно, нам всем стало спокойно и даже весело». Это все больше, что можно сказать о взволнованных массах, которые столпились, чтобы посмотреть на пьесу как на средство забыть о своем отрезвляющем существовании.

Эта способность двигаться вперед — прекрасный пример чеховской комедии, восходящей к грекам. С точки зрения Чехова, комедия больше связана с идеей открытия пути в будущее, которого трагедии (и особенно греческие трагедии) дать не могут. (Gilman 200) Станиславский, однако, не согласился. В октябре 1903 года в письме Чехову Станиславский сообщал ему, что «Вишневый сад» на самом деле является трагедией, «независимо от того, какой уход в лучшую жизнь вы можете указать в последнем действии». Чехов прекрасно знал, что Станиславского не переубедить — Станиславский слишком крепко укоренен в традиции. Чехов не мог приехать в Москву на репетиции, пока они не начались; к тому времени, когда он прибыл, он был слишком болен, чтобы сопротивляться. (Магаршак. Жизнь, 380)

Чехов не мог приехать в Москву на репетиции, пока они не начались; к тому времени, когда он прибыл, он был слишком болен, чтобы сопротивляться. (Магаршак. Жизнь, 380)

Персонажи «Вишневого сада» по своей природе комические персонажи. Станиславский не понимал определения «комический персонаж». Он видел в комическом персонаже человека, который должен был постоянно заставлять публику смеяться, но так было не всегда. Например, Фальстаф, несомненно, комический персонаж, но его падение в «Генрихе IV» — одна из самых трагически трогательных сцен пьесы. То же самое и в «Вишнёвом саде» — хотя мы, как зрители, испытываем симпатию и сострадание к Раневскому (и другим персонажам, в меньшей степени), мы всё же должны видеть, что они персонажи по существу комические. Все персонажи пьесы, за исключением разве что Ани, имеют нелепый смысл, определяющий их как комических персонажей.

Где же тогда мы видим эти комические элементы в характерах? Одним из ярких примеров является Гаев, брат Равенского. Для него жизнь так же серьезна, как бильярдные игры, которые он играет в своей голове. (Еще забавнее то, что гаевские бильярдные игры лишены смысла — сам Чехов признавался, что ничего не знал об этой игре.) Один из самых известных обменов в пьесе — ода Гаева шкафу в первом акте. Этот слезливый монолог настолько нелеп, что над ним нельзя не смеяться. Комедия Гаева еще больше подчеркивается его конфетами. Во втором акте он отмечает, что съел все свое состояние в леденцах. Это символ его детских взглядов на жизнь, чего мы точно не увидели бы в трагедии. Очевидно, что и сама Раневская не созрела. Когда ее муж и сын умерли, она вместе с возлюбленным уехала из России, оставив Аню и Шарлотту. Она возвращается к своему возлюбленному, который изменил ей и потратил все ее деньги. Она по своей природе контролируется своей задумчивостью, глядя на сад из своей детской. С ностальгией она говорит: «Я спала здесь, когда была маленькой… (плачет). И вот я, как маленький ребенок». Это, конечно, то, к чему стремится Чехов.

Для него жизнь так же серьезна, как бильярдные игры, которые он играет в своей голове. (Еще забавнее то, что гаевские бильярдные игры лишены смысла — сам Чехов признавался, что ничего не знал об этой игре.) Один из самых известных обменов в пьесе — ода Гаева шкафу в первом акте. Этот слезливый монолог настолько нелеп, что над ним нельзя не смеяться. Комедия Гаева еще больше подчеркивается его конфетами. Во втором акте он отмечает, что съел все свое состояние в леденцах. Это символ его детских взглядов на жизнь, чего мы точно не увидели бы в трагедии. Очевидно, что и сама Раневская не созрела. Когда ее муж и сын умерли, она вместе с возлюбленным уехала из России, оставив Аню и Шарлотту. Она возвращается к своему возлюбленному, который изменил ей и потратил все ее деньги. Она по своей природе контролируется своей задумчивостью, глядя на сад из своей детской. С ностальгией она говорит: «Я спала здесь, когда была маленькой… (плачет). И вот я, как маленький ребенок». Это, конечно, то, к чему стремится Чехов. Гаев и Раневский не изменились, но мир точно изменился. Они дети в мире, полном взрослых и созданном для них. По большей части они даже не осознают реальности; и даже в моменты самосознания им не хватает средств, чтобы по-настоящему осознать свою реальность. Вопрос о том, является ли незрелость трагическим недостатком, остается на усмотрение читателя. Как отмечалось ранее в этом эссе, я полагаю, что это не так. Если взять в качестве примера классическую модель, то незрелость не вызывает такого сочувствия, как другие трагические недостатки (как это видно в Отелло или Гамлете). Опять же, английский перевод не помогает передать эти незрелые качества. Первая фраза Раневского при входе: «Детская!» («Детская!») Это лингвистически ближе к словам «детство» (detstvo) и «детский» (detsky) в русском языке, чем в английском. (Голуб, 18)

Гаев и Раневский не изменились, но мир точно изменился. Они дети в мире, полном взрослых и созданном для них. По большей части они даже не осознают реальности; и даже в моменты самосознания им не хватает средств, чтобы по-настоящему осознать свою реальность. Вопрос о том, является ли незрелость трагическим недостатком, остается на усмотрение читателя. Как отмечалось ранее в этом эссе, я полагаю, что это не так. Если взять в качестве примера классическую модель, то незрелость не вызывает такого сочувствия, как другие трагические недостатки (как это видно в Отелло или Гамлете). Опять же, английский перевод не помогает передать эти незрелые качества. Первая фраза Раневского при входе: «Детская!» («Детская!») Это лингвистически ближе к словам «детство» (detstvo) и «детский» (detsky) в русском языке, чем в английском. (Голуб, 18)

Зрители должны увидеть Шарлотту и в комическом свете. Она мало говорит, но если и говорит, то обычно не имеет большого отношения к делу. Мы видим это в начале пьесы, когда входят путешественники. Пока Раневская вспоминает свое детство в доме, Шарлотта поворачивается к Пищику и говорит: «Моя собака тоже ест орехи». Это может быть продолжение разговора, начавшегося за кулисами, но зрителю или читателю это кажется случайным высказыванием. Шарлотте тоже можно посочувствовать — она отмечает, что ее родители мертвы, и чувствует себя одинокой в мире. Однако Чехов недостаточно глубоко развивает ее характер, чтобы зритель слишком к ней привязался. Она хорошо известна своими фокусами — в одной сцене мы видим, как она выполняет карточный фокус; позже она демонстрирует свои таланты чревовещателя. Чехов был непреклонен в отношении роли Шарлотты как комического персонажа — в письме к Немировичу он говорит: «Шарлотта — важная роль… Муратова может быть и хороша, но не смешна. Это роль мисс Книппер». (Карлинский 462)

Пока Раневская вспоминает свое детство в доме, Шарлотта поворачивается к Пищику и говорит: «Моя собака тоже ест орехи». Это может быть продолжение разговора, начавшегося за кулисами, но зрителю или читателю это кажется случайным высказыванием. Шарлотте тоже можно посочувствовать — она отмечает, что ее родители мертвы, и чувствует себя одинокой в мире. Однако Чехов недостаточно глубоко развивает ее характер, чтобы зритель слишком к ней привязался. Она хорошо известна своими фокусами — в одной сцене мы видим, как она выполняет карточный фокус; позже она демонстрирует свои таланты чревовещателя. Чехов был непреклонен в отношении роли Шарлотты как комического персонажа — в письме к Немировичу он говорит: «Шарлотта — важная роль… Муратова может быть и хороша, но не смешна. Это роль мисс Книппер». (Карлинский 462)

Даже маленькие персонажи полны юмора. Семенов-Пищик, как следует из его имени, фигура комическая широкая. Магаршак отмечает, что первая половина его имени «впечатляюще аристократична, а вторая — фарсовая — ее английский эквивалент был бы пищалкой». (Драматург 284) Он совершенно скучает по шуткам и смеется не в том месте; он даже забывает, что дом продан, и обещает зайти в четверг, когда семья как раз собирается уезжать. Епиходов (или «Двадцать два несчастья») — еще один более мелкий комический персонаж. Он классический недотепа — человек в скрипучих ботинках, который роняет цветы на пол, падает на стулья и раздавливает шляпную коробку, ставя на нее чемодан. Он даже, кажется, принимает эти бедствия, думая, что прозвище дано ему из любви. Он педантичен и часто самодовольен, человек, который гордится своей культурой, но все же не уверен, следует ли ему застрелиться. Его физическая неуклюжесть — отражение недисциплинированности его хозяина Гаева, и он — микрокосм всей семьи, самые нелепые черты которой собраны в нем.

(Драматург 284) Он совершенно скучает по шуткам и смеется не в том месте; он даже забывает, что дом продан, и обещает зайти в четверг, когда семья как раз собирается уезжать. Епиходов (или «Двадцать два несчастья») — еще один более мелкий комический персонаж. Он классический недотепа — человек в скрипучих ботинках, который роняет цветы на пол, падает на стулья и раздавливает шляпную коробку, ставя на нее чемодан. Он даже, кажется, принимает эти бедствия, думая, что прозвище дано ему из любви. Он педантичен и часто самодовольен, человек, который гордится своей культурой, но все же не уверен, следует ли ему застрелиться. Его физическая неуклюжесть — отражение недисциплинированности его хозяина Гаева, и он — микрокосм всей семьи, самые нелепые черты которой собраны в нем.

Единственный противоречивый персонаж «Вишневого сада» — Фирс, старый слуга, олицетворяющий старый образ жизни. Когда в конце он остался позади, жители дома фактически отказались от своих аристократических привычек и начали новую жизнь. Одно из распространенных заблуждений состоит в том, что последнее действие Фирса, когда он лежит на полу, символизирует его смерть. Дэвид Магаршак быстро указывает, что то, что Фирс лежит на полу, не означает, что он мертв, — это «внесло бы совершенно чуждую ноту в пьесу, которую Чехов никогда не считал чем-то иным, кроме комедии». (Драматург 285-6) Я представляю его только для того, чтобы указать, что, хотя он выглядит несколько трагично, он существует прежде всего как символ старого образа жизни, а не как отдельная сущность, которую следует рассматривать в соответствии с тем же набором характеристик, что и другие. персонажи. Но даже в некоторых постановках он играет обнадеживающего персонажа — в одной постановке Шекспировского фестиваля в Юте именно так и получилось. (Морти, пар. 3)

Одно из распространенных заблуждений состоит в том, что последнее действие Фирса, когда он лежит на полу, символизирует его смерть. Дэвид Магаршак быстро указывает, что то, что Фирс лежит на полу, не означает, что он мертв, — это «внесло бы совершенно чуждую ноту в пьесу, которую Чехов никогда не считал чем-то иным, кроме комедии». (Драматург 285-6) Я представляю его только для того, чтобы указать, что, хотя он выглядит несколько трагично, он существует прежде всего как символ старого образа жизни, а не как отдельная сущность, которую следует рассматривать в соответствии с тем же набором характеристик, что и другие. персонажи. Но даже в некоторых постановках он играет обнадеживающего персонажа — в одной постановке Шекспировского фестиваля в Юте именно так и получилось. (Морти, пар. 3)

Однако важно отметить, что «Вишневый сад» не является комедией просто из-за большого количества комических сцен и персонажей. Джон Рид отмечает, что комедия заключается в отношении Чехова к предмету, и это отношение «главным образом определяется акцентом автора на выживании и принятии перемен». (пар. 4) Далее Рейд указывает, что «комическая отстраненность трактовки Чехова позволяет аудитории распознать, например, инфантилизм Раневских или незрелый идеализм революционной риторики Трофимова — но ни в коем случае не позволяет ли диагноз аудитории упростить это тонкое сопоставление противоречивых взглядов и чувств». (пар. 4) Дело в том, что Чехов глубже, чем можно было бы обнаружить при беглом просмотре или первом просмотре. В своем исследовании мне удалось найти одну постановку, которую в целом хвалили за ее комических персонажей. Это исполняла гастрольная труппа МХТ летом 1964, в репертуаре которого были «Мертвые души» Гоголя, «Кремлевские куранты» Погодина и «Вишневый сад». Места тура включали, среди прочего, Нью-Йорк, Лондон и университет Тулейн. Гарольд Хобсон из лондонской «Санди Таймс» писал: «Если в лондонском театре и есть вдохновение, то его можно найти в «Вишневом саду» МХТ». Эдит Оливер из The New Yorker похвалила Анджелину Степанову, сыгравшую Шарлотту: «…в роли Шарлотты, долговязой, сумасшедшей гувернантки и фокусника-любителя, Анджелина Степанова дает единственное законное исполнение этой роли, которое я когда-либо видел, делая это одиночество загадочной женщины так же важно, как и ее причудливость, и в то же время сохраняя всю комедийность роли».

(пар. 4) Далее Рейд указывает, что «комическая отстраненность трактовки Чехова позволяет аудитории распознать, например, инфантилизм Раневских или незрелый идеализм революционной риторики Трофимова — но ни в коем случае не позволяет ли диагноз аудитории упростить это тонкое сопоставление противоречивых взглядов и чувств». (пар. 4) Дело в том, что Чехов глубже, чем можно было бы обнаружить при беглом просмотре или первом просмотре. В своем исследовании мне удалось найти одну постановку, которую в целом хвалили за ее комических персонажей. Это исполняла гастрольная труппа МХТ летом 1964, в репертуаре которого были «Мертвые души» Гоголя, «Кремлевские куранты» Погодина и «Вишневый сад». Места тура включали, среди прочего, Нью-Йорк, Лондон и университет Тулейн. Гарольд Хобсон из лондонской «Санди Таймс» писал: «Если в лондонском театре и есть вдохновение, то его можно найти в «Вишневом саду» МХТ». Эдит Оливер из The New Yorker похвалила Анджелину Степанову, сыгравшую Шарлотту: «…в роли Шарлотты, долговязой, сумасшедшей гувернантки и фокусника-любителя, Анджелина Степанова дает единственное законное исполнение этой роли, которое я когда-либо видел, делая это одиночество загадочной женщины так же важно, как и ее причудливость, и в то же время сохраняя всю комедийность роли». Оливер завершает свой обзор общим замечанием о комедии всей пьесы: «Так много в «Вишневом саду» осталось почти незамеченным в других постановках. В этой энергичной, тщательной и тонкой пьесе выявляются все детали — нюансы чувств, фрагменты высокой и низкой комедии, ключи к личности… И детали — это игра». (Эдвардс 282-85)

Оливер завершает свой обзор общим замечанием о комедии всей пьесы: «Так много в «Вишневом саду» осталось почти незамеченным в других постановках. В этой энергичной, тщательной и тонкой пьесе выявляются все детали — нюансы чувств, фрагменты высокой и низкой комедии, ключи к личности… И детали — это игра». (Эдвардс 282-85)

Однако трагический перевод по большей части стал традицией. Это больше всего сбивает с толку ошибочную интерпретацию Станиславским пьес Чехова (и особенно «Вишневого сада»). Орчард) писал: «Чехов, более фаталист, чем Толстой, не верил, что эти очаровательные люди выпутаются. Он думал, что они будут проданы и отправлены на произвол судьбы судебными приставами; поэтому он без колебаний использовал их очарование и льстил им». (Magarshack, Dramatist, 387) Это мнение, хотя и далекое от истины, вероятно, сформировало отношение Англии к пьесе больше, чем любое другое критическое исследование. Автор Дороти Сэйерс защищала Чехова, указывая на то, что «трагедия тщетности никогда не достигает трагедии. В самые черные моменты он неизбежно обречен на комический жест». (Sayers 324) В настоящее время «Вишневый сад» почти повсеместно воспринимается как трагедия, и попытки возродить его как комедию кажутся почти бесполезными. Но если мы не сможем этого сделать, это никогда не будет по-настоящему чеховской пьесой.

В самые черные моменты он неизбежно обречен на комический жест». (Sayers 324) В настоящее время «Вишневый сад» почти повсеместно воспринимается как трагедия, и попытки возродить его как комедию кажутся почти бесполезными. Но если мы не сможем этого сделать, это никогда не будет по-настоящему чеховской пьесой.

ЦИТИРУЕМЫЕ РАБОТЫ

Бенедетти, Жан. Письма МХТ. 1991, Рутледж, Нью-Йорк.

Эдвардс, Кристин. Наследие Станиславского – его вклад в русский и американский театр. 1965, издательство Нью-Йоркского университета, Нью-Йорк.

Гилман, Ричард. Пьесы Чехова: открытие в вечность. 1995, издательство Йельского университета, Нью-Хейвен.

Голуб Спенсер. Повторение судьбы: театр и память в России ХХ века. 1994, Университет Айовы, Айова-Сити.

Хингли, Рональд. Чехов: биографическое и критическое исследование. 1966, Barnes & Noble, Inc., Нью-Йорк.

Хингли, Рональд. Новая жизнь Антона Чехова. 1976, издательство Оксфордского университета, Лондон.

Хирш, Франсин. Российская империя. Лекция – История Советской России (История 419). 23 января 2004 г., Университет Висконсин-Мэдисон.

Карлински, Саймон и Майкл Генри Хейм. Жизнь и мысль Антона Чехова – Избранные письма и комментарии. 1973, Калифорнийский университет Press, Беркли.

Кернин, Элвин Б., изд. Характер и конфликт — Введение в драму. 1963, Harcourt, Brace & World, Inc., Нью-Йорк. *Кроме того, это мой источник текста «Вишневого сада». Написание имен персонажей взято из этого перевода, за исключением случаев, когда я прямо цитирую текст.

Магаршак, Дэвид. Чехов: Жизнь. 1952, Гроув Пресс, Нью-Йорк.

Магаршак, Дэвид. Чехов Драматург. 1952 г., John Lehmann Ltd., Лондон.

Мурти, С.С. Вишневый сад: слава прошлого. 2000. Бард.орг. 15.04.2004

Пристли, Дж.Б. Чехов 1970, А.С. Barnes & Co., Inc., Крэнбери, Нью-Джерси.

Рэйфилд, Дональд. Вишневый сад – Катастрофа и комедия. 1994, издательство Twayne Publishers, Нью-Йорк.