Диссиденты в СССР: 1958–1987 | Открытый Университет

Специально для ОУ Алексей Макаров вспомнил важнейшие события в истории диссидентского движения в Советском Союзе.

Июль 1958 года

Открытие памятника Маяковскому в Москве и начало неофициальных встреч молодежи на площади у памятника. Многие участники поэтических чтений впоследствии станут известными диссидентами.

Фотография из архива В. А. Кибальниковой1959–1960 годы

Александр Гинзбург издает три номера самиздатского поэтического журнала «Синтаксис», в которых публикуются большинство известных российских поэтов середины XX века — от Ахмадулиной до Бродского.

Титульный лист самиздатского журнала «Синтаксис» / архив Международного Мемориала1–2 июня 1962 года

Демонстрация рабочих с протестом против повышения цен в Новочеркасске. На разгон митингующих брошены войска. Несколько десятков человек убиты.

Февраль–март 1964 года

Арест в Ленинграде поэта Иосифа Бродского по обвинению в «тунеядстве»; приговор — 5 лет ссылки. Освобожден в сентябре 1965 года благодаря многочисленным, но непубличным действиям интеллигенции, а также давлению мировой общественности. Неофициальная запись процесса, сделанная журналисткой Фридой Вигдоровой, положит начало новому жанру самиздата.

Освобожден в сентябре 1965 года благодаря многочисленным, но непубличным действиям интеллигенции, а также давлению мировой общественности. Неофициальная запись процесса, сделанная журналисткой Фридой Вигдоровой, положит начало новому жанру самиздата.

5 декабря 1965 года

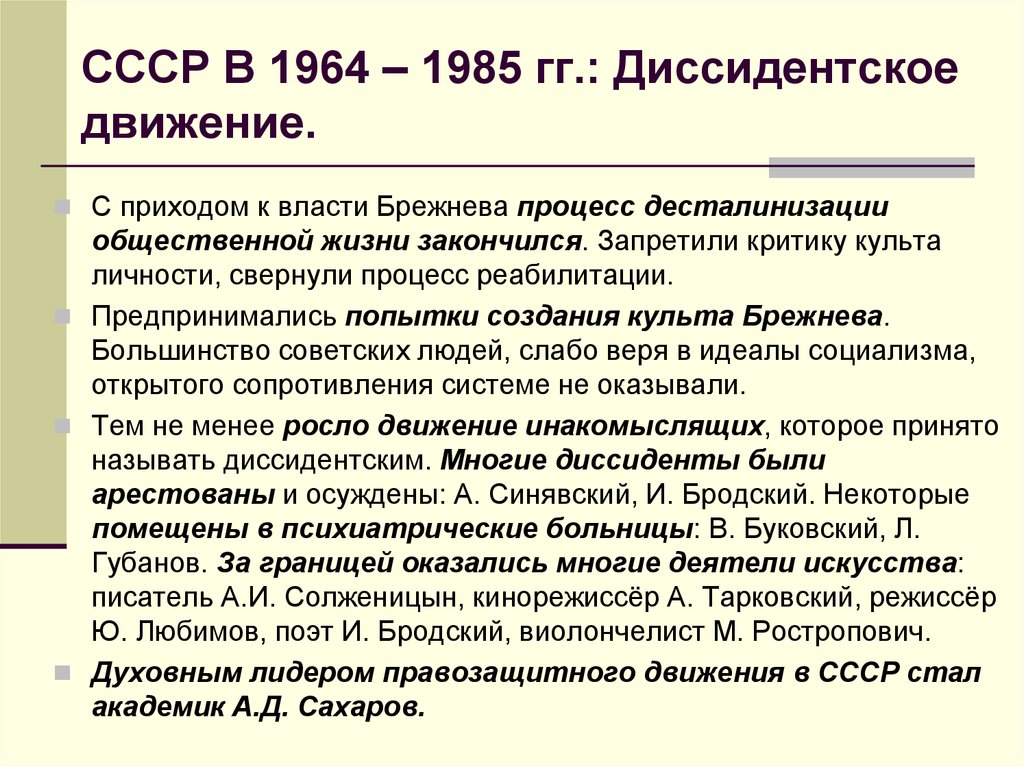

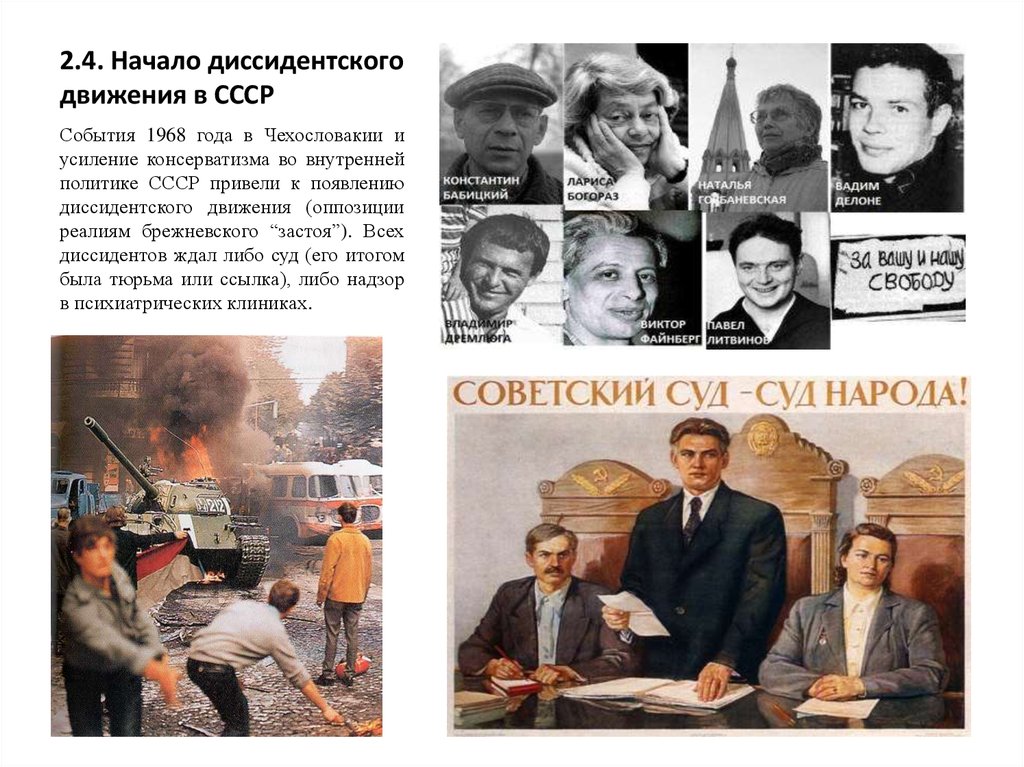

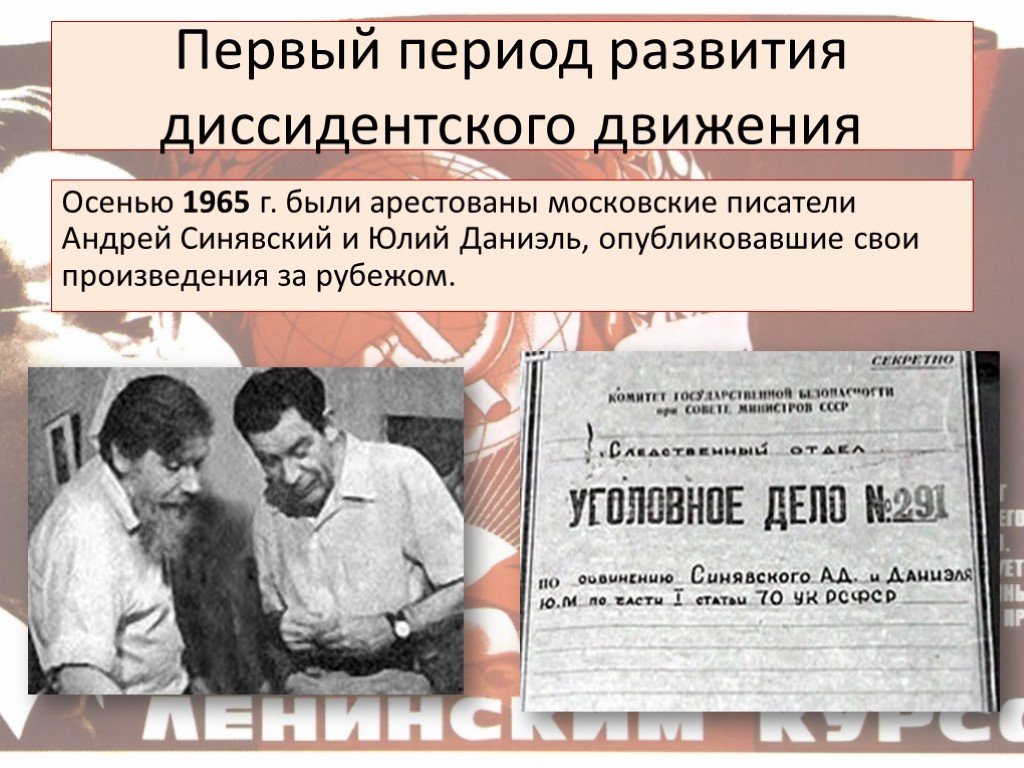

«Митинг гласности» на Пушкинской площади в связи с арестом в сентябре 1965 писателей Андрея Синявского и Юлия Даниэля, публиковавшихся под псевдонимами за рубежом. Считается отправной точкой диссидентского движения.

А. Д. Синявский и Ю. М. Даниэль в зале суда / Wikimedia Commons22 января 1967 года

Владимир Буковский организовывает демонстрацию на Пушкинской площади с протестом против принятых новых политических статей Уголовного кодекса, в т. ч. статьи 190-3 «Организация или активное участие в групповых действиях, нарушающих общественный порядок», а также в связи с арестом единомышленников (Александра Гинзбурга, Юрия Галанскова и др.). Буковский и его товарищи будут осуждены по тем статьям УК, против которых они протестовали.

11 января 1968 года

Лариса Богораз и Павел Литвинов выпускают в связи с процессом над Александром Гинзбургом, Юрием Галансковым, Алексеем Добровольским и Верой Лашковой обращение «К мировой общественности», утверждая в обществе идею, что права человека не являются внутренним делом государства.

«К мировой общественности» / архив Международного Мемориала30 апреля 1968 года

Выходит первый выпуск правозащитного бюллетеня «Хроника текущих событий» (последний датирован 31 декабря 1982). Беспристрастный тон и фактографическая точность сделали его стержнем диссидентского движения. Со всеми выпусками можно ознакомиться по ссылке: http://www.memo.ru/history/diss/chr/index.htm.

«Хроника текущих событий», первый выпуск / Сахаровский центр25 августа 1968 года

«Демонстрация семерых» на Красной площади с протестом против вторжения войск стран Варшавского договора в Чехословакию. Участница демонстрации (и первый редактор «Хроники текущих событий») поэт Наталья Горбаневская составит документальный сборник «Полдень» о демонстрации и процессе над ее участниками.

20 мая 1969 года

Создана первая правозащитная ассоциация в СССР — Инициативная группа защиты прав человека. Адресатом ее посланий будет Комиссия по правам человека ООН.

Члены Инициативной группы защиты прав человека в СССР Сергей Ковалев, Татьяна Ходорович, Татьяна Великанова, Григорий Подъяпольский, Анатолий Левитин-Краснов / архив Международного Мемориала4 ноября 1970 года

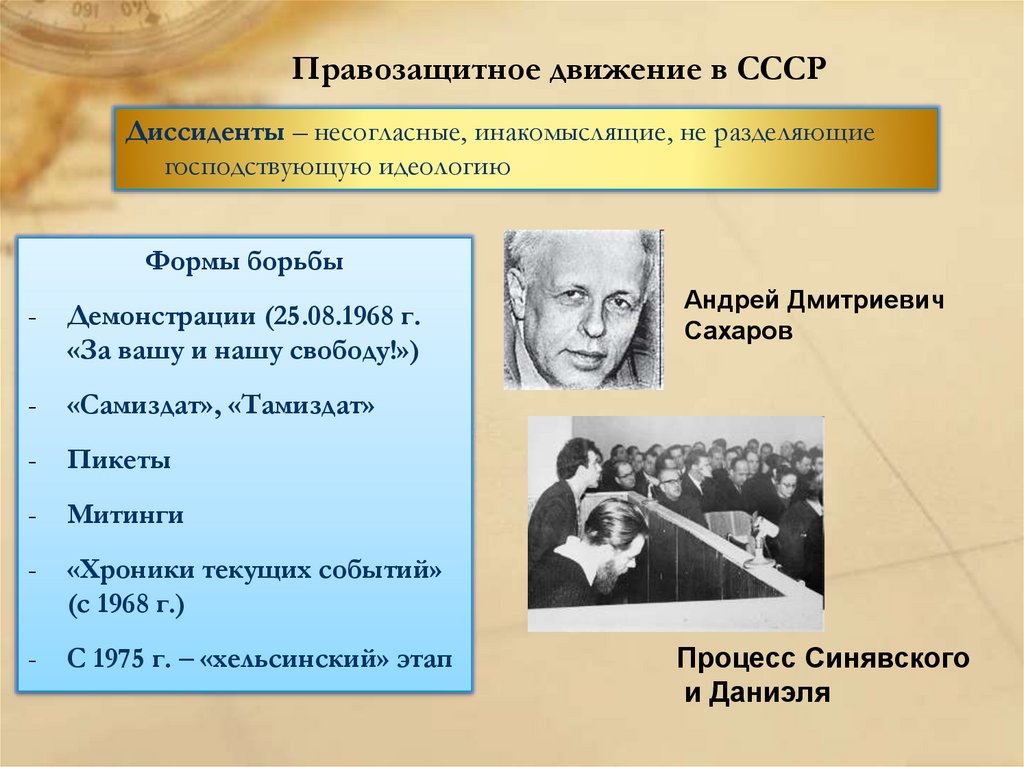

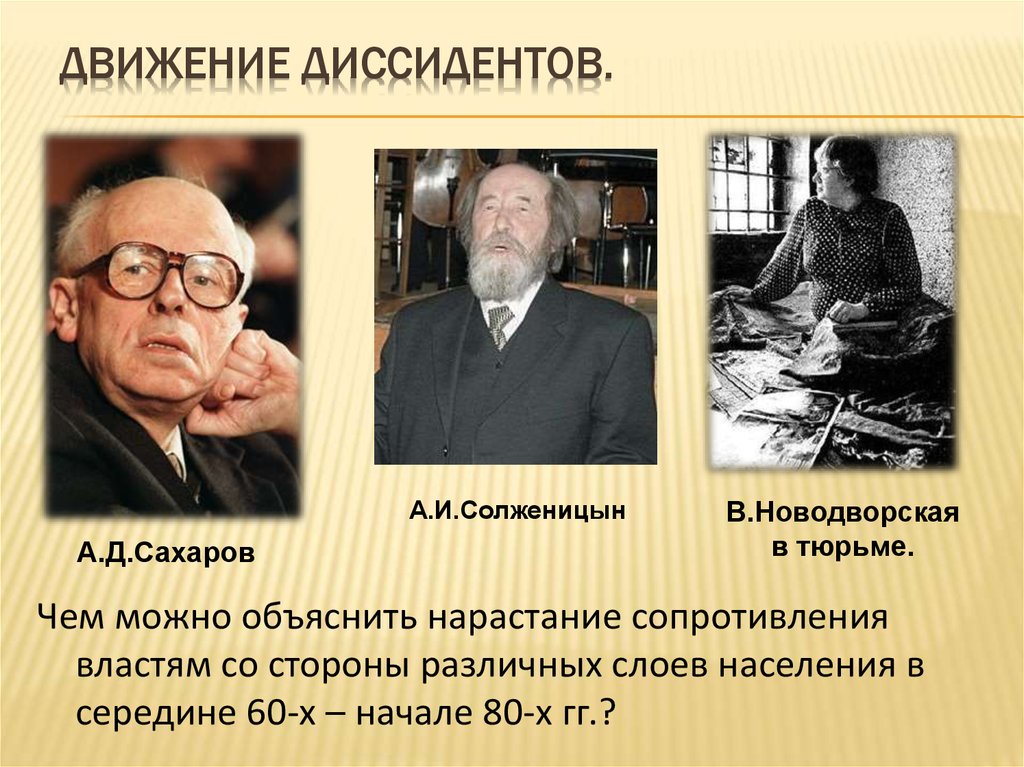

Андрей Сахаров, Валерий Чалидзе и Андрей Твердохлебов основывают правозащитную экспертную организацию — Комитет прав человека.

1971 год

Академик Андрей Сахаров (уже известный как автор «Размышлений о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе») посылает «Памятную записку» генеральному секретарю ЦК КПСС Леониду Брежневу с предложением демократических реформ.

1972–1973 годы

Усиление давления на правозащитников в России и Украине. Арестованные Петр Якир и Виктор Красин дают в ходе следствия и на суде признательные показания, что приводит к приостановке выхода «Хроники текущих событий» и временному кризису диссидентского движения.

12–13 февраля 1974 года

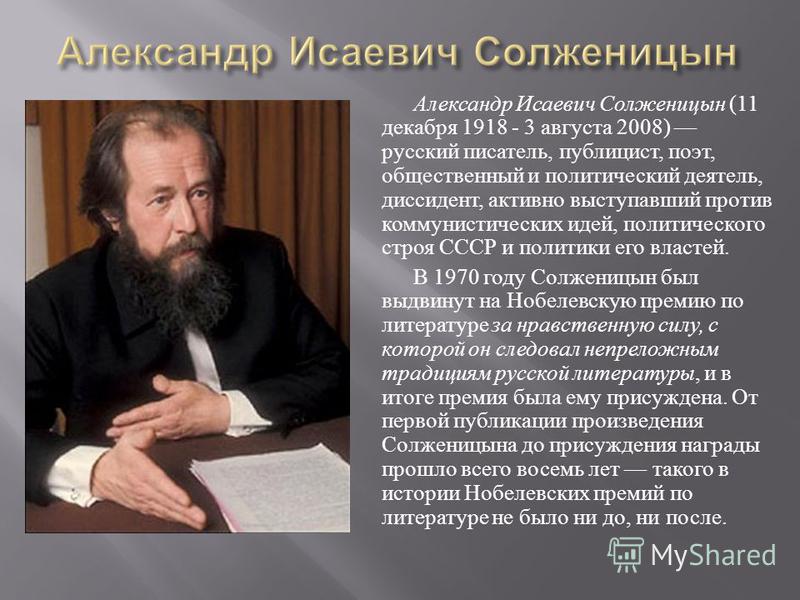

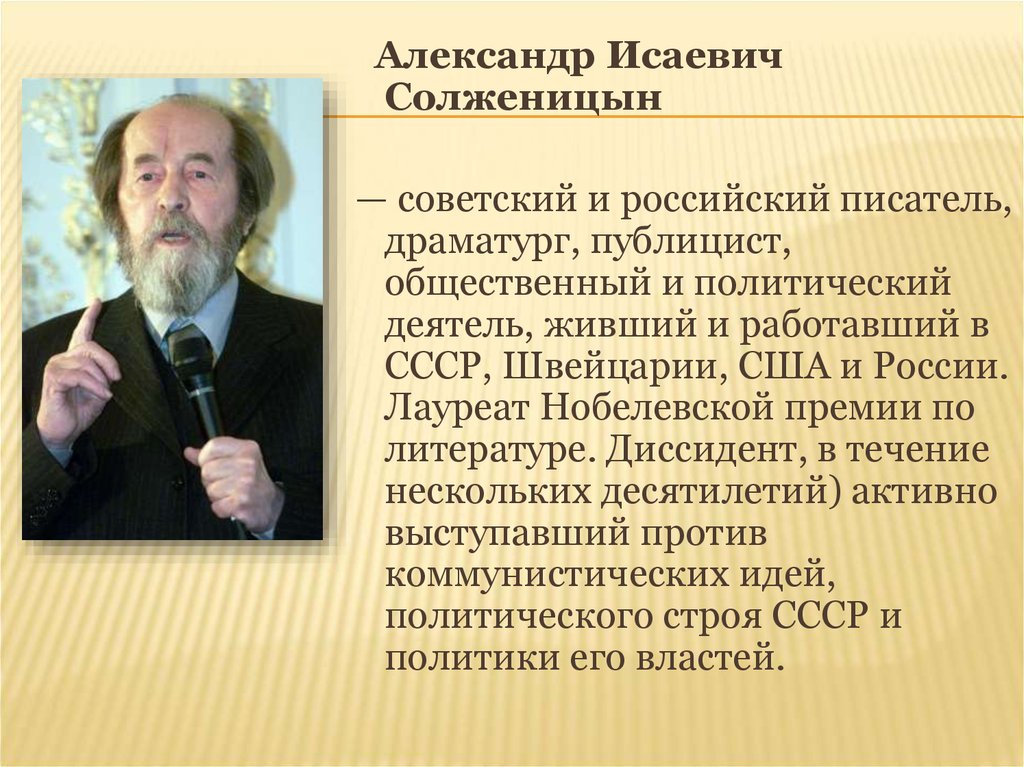

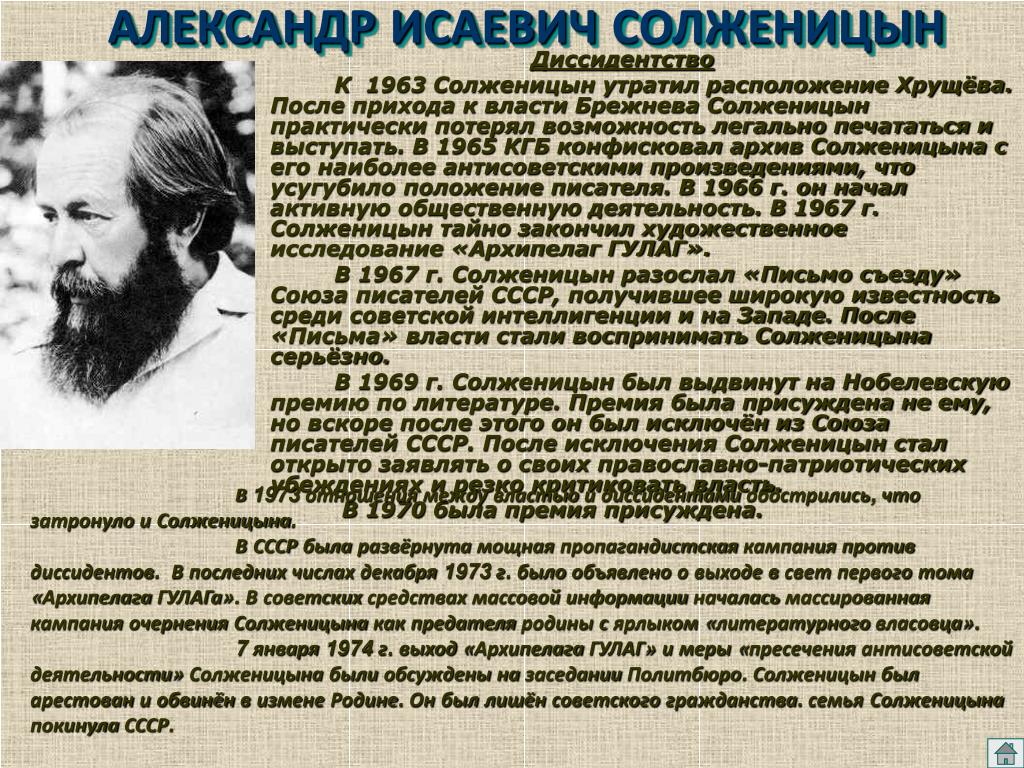

Арест, предъявление обвинения в «измене Родине» и высылка в ФРГ писателя, лауреата Нобелевской премии (1970) Александра Солженицына, чей «опыт художественного исследования» «Архипелаг ГУЛаг» вышел в декабре 1973 года в Париже.

У дома Генриха Бёлля под Кёльном, куда был привезен высланный из СССР А. И. Солженицын. 13 февраля 1974 года / Dutch National Archives30 октября 1974 года

Впервые отмечается День политзаключенного СССР. В Москве проходит пресс-конференция для иностранных журналистов, в политических лагерях — голодовки.

Октябрь 1975 года

Академику Андрею Сахарову присуждена Нобелевская премия мира.

Елена Боннэр принимает Нобелевскую премию Мира, присужденную Андрею Сахарову в 1975 / Сахаровский центр12 мая 1976 года

Создание Московской общественной группы содействия выполнению Хельсинкских соглашений в СССР. В дальнейшем Хельсинкские группы возникают в Литве, Грузии, Украине и Армении, а также в западных странах. В Хельсинкском акте обращалось внимание на взаимосвязь прав человека и международной безопасности.

В Хельсинкском акте обращалось внимание на взаимосвязь прав человека и международной безопасности.

1976–1978 годы

Создание специализированных правозащитных ассоциаций: Христианского комитета защиты прав верующих в СССР, Рабочей комиссии по расследованию использования психиатрии в политических целях, Инициативной группы защиты прав инвалидов.

22 января 1980 года

Андрей Сахаров задержан в Москве по дороге на работу, специальным указом Верховного совета СССР лишен всех государственных наград и без суда выслан в Горький (город, закрытый для посещения иностранцами).

6 сентября 1982 года

Трое последних членов Московской Хельсинкской группы (Елена Боннэр, Софья Каллистратова, Наум Мейман) заявляют, что она прекращает свою деятельность из-за репрессий.

8 декабря 1986 года

После многодневной голодовки с требованием освободить всех политзаключенных в Чистопольской тюрьме умирает правозащитник, автор книги «Мои показания» Анатолий Марченко.

16 декабря 1986 года

Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев звонит в Горький на квартиру академика Сахарова (накануне туда специально был проведен телефон) и сообщает ему о разрешении вернуться в Москву. Сахаров требует освобождения всех политзаключенных в СССР.

Москва. 23 декабря 1986 года из семилетней горьковской ссылки вернулся академик Андрей Сахаров. Во время встречи на Ярославском вокзале / Валентин Кузьмин /ТАССЯнварь–февраль 1987 года

Начинается процесс освобождения политзаключенных. Многих из них заставляют подписывать обязательства «не нарушать советских законов».

Время поэтов. Диссиденты, неформалы и свобода в СССР

Время поэтов

Культурная революция времен «оттепели» стартовала 28 июля 1957 г., когда начался Всемирный фестиваль демократической молодежи и студентов. Москву заполонили молодые и настроенные на общение иностранцы, открылись выставки искусства, через которые в СССР ворвался авангард, на параде мод можно было приобщиться к яркой одежде чуть ли не всех стран мира. Советской культуре было чем ответить. Москва поражала гостей грандиозным балетным шоу на стадионе в Лужниках, красочными шествиями по улицам Москвы, архитектурным и пропагандистским фасадом советской системы. Импульс Фестиваля привел к необратимым последствиям для лириков. Гости разъехались, а атмосфера осталась — пение под гитару, вышедшая из под контроля мода «стиляг», художественный андеграунд, попиравший нормы «социалистического реализма», поэтические вечера.

Советской культуре было чем ответить. Москва поражала гостей грандиозным балетным шоу на стадионе в Лужниках, красочными шествиями по улицам Москвы, архитектурным и пропагандистским фасадом советской системы. Импульс Фестиваля привел к необратимым последствиям для лириков. Гости разъехались, а атмосфера осталась — пение под гитару, вышедшая из под контроля мода «стиляг», художественный андеграунд, попиравший нормы «социалистического реализма», поэтические вечера.

Новое поколение обычно утверждается в противоборстве с прежним. Политика «оттепели», строившаяся на критике предыдущего правления, очень этому способствовала. Новые литературные герои — скептики или правдоискатели, но в любом случае недоверчивые к старшему поколению, преклонившему колена перед Сталиным, — вызывали восторг у юных читателей и опасения и непонимание большинства «старших товарищей».

В сентябре 1956 г. в «Юности» вышла «Хроника времен Виктора Подгурского», которая положила начало откровенной «исповедальной» молодежной прозе. Если сначала ее авторы исследовали психологию молодежи, то вскоре они перешли к «правде-матке» в стиле критического реализма. Бдительных цензоров шокировало, например, описание улицы Горького в повести А. Гладилина «Дым в глаза». Центр Москвы — это «Бродвей», «выставка тщеславия», «скопище хорошо одетых „пижонов“ и „чувих“»[148]. Цензор понимал, что в этом есть доля правды, но Гладилин не обличает негативные явления и тем как бы легализует их. Его герой, как и принято в исповедальной прозе, откровенно плюет на коммунистические идеалы: «Это страшная вещь, когда ты среди миллионов… Страшная вещь — наша жизнь. Чтобы как-то пробиться, быть чуть-чуть заметным, надо 20–30 лет работать, как черт, с потом и кровью. И только тогда добьешься известности»[149]. Сейчас такое мнение о советском обществе звучит, как комплимент. Это общество справедливо. Но молодому человеку хочется быстрых путей, и он начинает не любить общество, где нужно много трудиться, чтобы чего-то добиться. Несмотря на все эти откровения, Гладилин не пал жертвой преследований, и его повесть вышла в «Юности» в конце 1959 г.

Если сначала ее авторы исследовали психологию молодежи, то вскоре они перешли к «правде-матке» в стиле критического реализма. Бдительных цензоров шокировало, например, описание улицы Горького в повести А. Гладилина «Дым в глаза». Центр Москвы — это «Бродвей», «выставка тщеславия», «скопище хорошо одетых „пижонов“ и „чувих“»[148]. Цензор понимал, что в этом есть доля правды, но Гладилин не обличает негативные явления и тем как бы легализует их. Его герой, как и принято в исповедальной прозе, откровенно плюет на коммунистические идеалы: «Это страшная вещь, когда ты среди миллионов… Страшная вещь — наша жизнь. Чтобы как-то пробиться, быть чуть-чуть заметным, надо 20–30 лет работать, как черт, с потом и кровью. И только тогда добьешься известности»[149]. Сейчас такое мнение о советском обществе звучит, как комплимент. Это общество справедливо. Но молодому человеку хочется быстрых путей, и он начинает не любить общество, где нужно много трудиться, чтобы чего-то добиться. Несмотря на все эти откровения, Гладилин не пал жертвой преследований, и его повесть вышла в «Юности» в конце 1959 г.

Одна часть молодежи, подобно доктору Живаго, требовала от власти одного — «отстань от меня». А другая, напротив, хваталась (подобно герою В. Розова из «В поисках радости») за отцовскую шашку, чтобы напомнить обмещанившимся предкам об идеалах революции. И неизвестно, что было страшнее для власти.

Глава Главлита П. Романов с возмущением писал в ЦК 22 января 1960 г. о поэме Е. Евтушенко «Считайте меня коммунистом». Перечисляя недостатки советского общества, молодой поэт утверждает, что они несут угрозу наследию Октябрьской революции. Советские чиновники хорошо помнили, как троцкисты говорили о перерождении революции.

Но больше всего П. Романова возмутило другое. Поэма Евтушенко вышла в свет в № 2 за 1960 г., причем, в отличие от случая с Гладилиным, «после замечаний цензуры редакция, вместо того, чтобы предложить автору коренным образом переработать поэму, внесла лишь частичные исправления, которые не меняют ее идейной направленности»[150].

Передовые рубежи борьбы с новой напастью удерживала охранительная критика. Е. Евтушенко был награжден критиками званием духовного вождя стиляг, В. Аксенов — циников, а авторы фильма «Застава Ильича» — тунеядцев. Все это молодежное течение, как утверждали охранители, «вбивало клин» между отцами и детьми.

В 1959–1960 гг. литературная молодежь на некоторое время стала главной проблемой цензуры. Глава Главлита с ужасом пишет о том портрете молодежи, который Вознесенский рисует в стихотворении «Последняя электричка». В ней едут «мальчики с финками, девочки с фиксами», «кругом гудят как в таборе гитары и воры». Это — «оскорбительный выпад против всей нашей молодежи»[151]. Но Вознесенский не просто отдает дань блатной лирике как одному из проявлений советского критического реализма, он ведь выход предлагает — свои стихи, которые уврачуют социальные язвы, оказавшиеся не по зубам государству. Вот опустившаяся падшая девушка:

Стоит — черты испитые.

На блузке видит взгляд

Всю дактилоскопию

Малаховских ребят.

А стоило Вознесенскому прочитать ей стихи, она в рыданиях очищается, и бросается вон из вагона «чище Беатриче».

Молодые «нигилисты», формировавшие поколение «шестидесятников», время от времени получали поддержку старших прогрессистов. Когда Евтушенко оказался под огнем критики, руку поддержки ему протянул опальный прежде Шостакович, положив на свою музыку фрагменты «опальной» поэмы «Бабий Яр».

В то же время известно, что между Твардовским и молодыми литераторами существовал некоторый холодок, вызванный сначала эстетическими причинами. Твардовский считал, например, что Евтушенко талантлив, но небрежен и «самоупоен»[152]. Позднее к эстетическим претензиям Твардовского добавились и политические: «Для добрых людей такое явление, как Солженицын, это манифест. Но для таких, как наши молодые, это — что с гуся вода…»[153] У них были свои манифесты.

Гражданская лирика была популярна как никогда с 20-х годов, воскрешая романтические революционные мифы. Поэты Е. Евтушенко, А. Вознесенский и Р. Рождественский были вершителями юношеских дум. Детская страсть к писанию стихов превратились в фактор общественной жизни. Юные непризнанные поэты искали свою публику и нашли ее на площади.

Поэты Е. Евтушенко, А. Вознесенский и Р. Рождественский были вершителями юношеских дум. Детская страсть к писанию стихов превратились в фактор общественной жизни. Юные непризнанные поэты искали свою публику и нашли ее на площади.

29 июля 1958 г. в Москве открыли памятник Маяковскому на площади его имени. На церемонии поэты читали стихи. Но когда официальная часть закончилась, к микрофону шагнул неизвестный герой из публики, и стал читать Маяковского. Собравшимся это понравилось, и к микрофону выстроилась очередь. В итоге договорились собираться и читать стихи — уже не только Маяковского. В это время поэтические вечера вообще были в моде, но впервые они происходили без контроля официальных структур на открытом воздухе. Но советские люди не видели в этом ничего крамольного. Причем не только молодежь, собиравшаяся у памятника, но и «старшие товарищи». «Московский комсомолец» 13 августа похвалил начинание. Между тем молодежь на «Маяке» перешла к чтению собственных стихов, вспыхивала полемика — как бы о стихах, но и об их общественном содержании.

Осенью инициатива заглохла, 1959 год прошел тихо, а вот в 1960 году чтения на «Маяковке» (или коротко — «Маяк») возобновились по выходным. Содержание стихов некоторых поэтов стало гораздо более радикальным — все же прошло еще два года «оттепели». Собиралось до 15 тысяч человек. В кулуарах спорили уже и о политике. Хрущев комментировал эту ситуацию: «Говорят: там были и хорошие. Хорошие были, а аудитория была на стороне тех, кто против нас выступает»[154]. Соответственно, отношение властей стало иным.

Начались задержания радикальных чтецов. Но сотрудники «органов» плохо себе представляли, какие стихи дозволенные, а какие нет. Тогда было решено закрыть «рассадник». А он не закрывался.

Чтобы борьба с молодыми поэтами не выглядела новыми репрессиями, полицейской операцией, к ней привлекли комсомольские оперотряды, в том числе молодых рабочих. Им объяснили, что предстоит борьба с бездельниками и антисоветчиками, и заводские парни действовали жестко. Но оперотрядовцы столкнулись с сопротивлением.

Теперь за спиной поэтов стояли молодые организаторы, обеспечивающие защиту мероприятия от дружинников. Костяк группы составляли участники подпольных политических и литературных объединений, многие из которых позднее примут участие в диссидентском движении (А. Иванов («Рахметов»), А. Иванов («Новогодний»), В. Осипов, Э. Кузнецов, В. Хаустов, Ю. Галансков, В. Буковский, И. Бокштейн и др.). «Эти люди постоянно приходили к памятнику, приглашали и приводили своих знакомых, ограждали поэтов и чтецов от бухих работяг и комсомольских оперотрядовцев. Словом, „держали“ место.

Довольно быстро в этой пестрой компании стало заметно деление на две группы — „политиков“ и „поэтов“. Политики хотели оформить людей с „площади Маяковского“ в некое оппозиционное движение, „поэты“ предпочитали заниматься чистым искусством.

Идеологической базой „политики“ выбрали „анархо-синдикализм“. Во все той же Исторической библиотеке Иванов и Осипов нашли свободно выдававшиеся книги Ашера Делеона „Рабочие советы в Югославии“, французского анархо-синдикалиста Жоржа Сореля „Размышления о насилии“, Бакунина „Государственность и анархия“, Каутского „Против советской России“». Этот идеологический багаж Иванов («Новогодний») и Осипов пропагандировали на «квартирниках» маяковцев. 28 июня 1961 г. Осипов представил товарищам платформу подпольной организации[155] (см. Главу VIII).

Этот идеологический багаж Иванов («Новогодний») и Осипов пропагандировали на «квартирниках» маяковцев. 28 июня 1961 г. Осипов представил товарищам платформу подпольной организации[155] (см. Главу VIII).

В годовщину смерти Маяковского 14 апреля 1961 г. произошло побоище. Площадь запрудил народ, гулявший в честь полета Гагарина. Было много нетрезвых. А дружинники попытались устроить очередной разгон. Молодые защитники «Маяка» стали отбиваться, и развернулась драка с участием случайных прохожих.

Нажим на радикальных поэтов усилился. Площадь оцепляли, на квартирах организаторов «Маяка» проводили обыски, одного из них, забияку В. Буковского оперотрядовцы подкараулили и избили.

При этом Буковский контактировал со структурами ВЛКСМ, обсуждал возможности его преобразования (позднее тезисы Буковского по этому вопросу были представлены как антисоветский документ), организовывал с помощью комсомольских каналов альтернативную художественную выставку[156]. Эта деятельность напоминала работу политических неформалов середины 80-х гг. , но в 60-е гг. власти в итоге пресекли это движение. По мере приближения съезда партии они действовали все более жестко. Если сначала присуждали «сутки», то в октябре арестовали несколько участников, которые вели антисоветские разговоры (в том числе и такие, которые сочли террористическими — см. Главу VIII).

, но в 60-е гг. власти в итоге пресекли это движение. По мере приближения съезда партии они действовали все более жестко. Если сначала присуждали «сутки», то в октябре арестовали несколько участников, которые вели антисоветские разговоры (в том числе и такие, которые сочли террористическими — см. Главу VIII).

«9 октября Маяк дал последний бой — вечером мы провели чтения по всей Москве»[157], — вспоминает В. Буковский.

Трое активных организаторов чтений — И. Бокштейн, который «агитировал против советской власти любого, кто соглашался его слушать — даже бойцов комсомольских оперотрядов»[158], будущий «самолетчик» Э. Кузнецов и будущий издатель национал-христианского журнала «Вече», а ныне анархо-синдикалист В. Осипов, обвиненные в антисоветской пропаганде, подучили 5–7 лет лагерей.

Позднее был арестовано еще несколько организаторов «Маяка», в том числе и Буковский, его предпочли квалифицировать как параноика и отправить в спецбольницу.

Сначала Буковского и других инакомыслящих даже радовало, что вместо лагеря им предстоит «дурка», но оказалось, что психлечебница — жестокое испытание не лучше тюрьмы. Несмотря на это, как мы увидим, некоторые противники режима и в дальнейшем предпочитали оказаться там, а не в лагере.

Несмотря на это, как мы увидим, некоторые противники режима и в дальнейшем предпочитали оказаться там, а не в лагере.

«Маяковка» придала новый импульс еще и самиздату. Политические тексты и литературные произведения перепечатывались и распространялись отдельно, а организаторы «Маяковки» стали делать сборники — по образцу популярных в это время толстых литературных журналов. Молодой журналист А. Гинзбург, участник чтений у памятника, собрал стихи непризнанных поэтов и опубликовал их в альманахе «Синтаксис». Сборник был иллюстрирован видным альтернативным художником из «Лианозовской группы» Е. Крапивницким. В 1959–1960 гг. вышло три номера со стихами Б. Окуджавы, И. Бродского, Н. Горбаневской. Тираж достигал 300 экземпляров, что много для машинописного издания, которое распространяется из единого центра (в середине 60-х гг. образуется сеть перепечатки самиздата, которая будет подхватывать и множить тексты годами).

В июле 1960 г. Гинзбург был арестован, но политическое дело ему решили не шить, посадили за подделку документов на два года исправительно-трудовых лагерей — «максимальный срок, несмотря на незначительность преступления (подделка справки для сдачи экзамена за товарища) и полное отсутствие корыстных мотивов в его действиях»[159].

Участники «Маяка» выпустили также сборники «Коктейль» и «Бумеранг». Ю. Галансков выпустил в 1961 г. толстый (200 стр.) альманах «Феникс». После разгона «Маяка» его участники выпустили в 1962 г. два номера журнала «Сирена».

Когда «Маяк» был разгромлен, публичные поэтические чтения продолжались, но уже под крышей. Их символом стали вечера в Политехническом музее, которые были организованы Горьковской киностудией для съемок фильма М. Хуциева «Застава Ильича». Официально организованные чтения с обсуждением были сенсацией, билеты туда распространялись ВЛКСМ, но любители новой поэзии пытались проникнуть с улицы. Евтушенко рассказывал с высокой партийной трибуны, какой конфуз вышел: зал полупустой, а на улице многотысячная толпа жаждущих войти в Политехнический. Бюрократия опять все сделала «как всегда». Ждали прибытия каких-то еще молодых рабочих, которые не доехали. На предложения заполнить зал публикой комсомольские чиновники отвечали: «Неизвестно, что это за люди»[160]. «Маяк» научил чиновников бдительности. Так чтения и шли в полупустом зале, но в фильме получилось все как надо. С той же трибуны В. Аксенов рассказал, какое потрясающее впечатление сцена фильма о поэтических чтениях произвела за рубежом, показав напряженную духовную жизнь страны. Апелляция к зарубежным мнениям — опасный аргумент, и Аксенов продолжает с пафосом: «Любые попытки представить нашу литературу, как литературу нивелированную, догматическую должны разбиваться о факты. Любые попытки представить нашу литературу, как литературу ревизионистскую, тоже должны разбиваться о факты… Наше единство в нашей марксистской философии, в нашем историческом оптимизме, в нашей верности идеям XX и XXII съездов. Напрасны попытки некоторых недобросовестных критиков представить нас как нигилистов и стиляг… Я благодарен партии и Никите Сергеевичу Хрущеву за то, что я могу с ним разговаривать, за то, что я могу с ним советоваться. Мы хотим говорить с отцами, и спорить с ними, и соглашаться в разных вопросах, но мы хотим также сказать о том, чтобы отцы не думали, что у нас в карманах камни, а знали, что у нас чистые руки.

Так чтения и шли в полупустом зале, но в фильме получилось все как надо. С той же трибуны В. Аксенов рассказал, какое потрясающее впечатление сцена фильма о поэтических чтениях произвела за рубежом, показав напряженную духовную жизнь страны. Апелляция к зарубежным мнениям — опасный аргумент, и Аксенов продолжает с пафосом: «Любые попытки представить нашу литературу, как литературу нивелированную, догматическую должны разбиваться о факты. Любые попытки представить нашу литературу, как литературу ревизионистскую, тоже должны разбиваться о факты… Наше единство в нашей марксистской философии, в нашем историческом оптимизме, в нашей верности идеям XX и XXII съездов. Напрасны попытки некоторых недобросовестных критиков представить нас как нигилистов и стиляг… Я благодарен партии и Никите Сергеевичу Хрущеву за то, что я могу с ним разговаривать, за то, что я могу с ним советоваться. Мы хотим говорить с отцами, и спорить с ними, и соглашаться в разных вопросах, но мы хотим также сказать о том, чтобы отцы не думали, что у нас в карманах камни, а знали, что у нас чистые руки. (Аплодисменты.)»[161].

(Аплодисменты.)»[161].

Кино уехало, маститые молодые поэты тоже, а площадка Политехнического осталась и некоторое время там шли чтения и обсуждения.

Молодые поэты, талант которых был признан официально, пытались заступиться за уличных чтецов.

Защищая «Маяк» перед лицом партийных руководителей, Евтушенко утверждал, что сама аудитория давала там отпор, если кто-то начинал читать «пасквильные стишата» (это — преувеличение, но возможно Евтушенко сознательно пользовался тем, что прогрессисты и наружка КГБ по разному оценивали «пасквильность»). Соответственно, разгон «Маяка» был представлен поэтом как абсурдный и вредный для режима произвол: «Так что сделали товарищи из райкома, товарищи с красными повязками на рукавах? Они несколько вечеров подряд приезжали и очищали аудиторию, вытаскивали читающих стихи. Одну девочку вытащили, которая читала „Люблю“ Маяковского. Они решили, что это она сама написала и что такие стихи нам не нужны. И вообще на площади Маяковского вечера прекратились»[162].

Возмутимся вместе с поэтом — режим боится сборища, где читают стихи Маяковского и других, менее канонических поэтов. Прошли годы, рухнул коммунистический режим. Оковы пали, и свобода… Но не советую поэтам собираться у памятника Маяковского читать стихи без санкции градоначальства. ОМОН может кости намять. И уж теперь не будут разбираться, нужны нам такие стихи или не нужны.

Евтушенко оценивает разгон «Маяка» как капитуляцию перед «подонками», которым можно было дать идейный отпор. Но чиновники-то понимают, что и Евтушенко, и «подонкам» нужно одно и то же — чтобы чтение стихов еще и дискуссией сопровождалось. И на этой дискуссии прогрессисты и радикалы, для порядка покусывая друг друга, вцепятся в бюрократию.

Произвол власти породил законное возмущение общественности. Но абсурдным он не был, так как «Маяк» действительно был центром консолидации и практическим тренингом молодых оппозиционеров, будущих диссидентов.

Стена поэтов.

Юсуф. Мулла Бахани. Успех

Юсуф. Мулла Бахани. УспехСтена поэтов. Юсуф. Мулла Бахани. Успех Тот мальчишка, что при первой встрече насмешливо интересовался насчет баранов, оказался вовсе не мальчишкой. Юсуф был младше всего на два месяца. Просто тонкая кость, малорослость и какая-то детская просветленность, то и дело

Арфа скальда Стихи русских поэтов о Севере

Арфа скальда Стихи русских поэтов о Севере Константин Бальмонт Исландия Валуны и равнины, залитые лавой, Сонмы глетчеров, брызги горячих ключей… Скалы, полные грусти своей величавой, Убеленные холодом бледных лучей. Тени чахлых деревьев и море… О, море! Волны, пена и

8. Литературные безделицы из других греческих поэтов

8. Литературные безделицы из других греческих поэтов

В одном из своих стихотворений Праксилла, жизнерадостная и обладающая практической мудростью поэтесса, рассказала о похищении Хрисиппа Лаем, а в другом – о любви Аполлона к Карну. Как передает Афиней, Стесихор,

Как передает Афиней, Стесихор,

СРЕДИ ПОЭТОВ И НЕПРИЗНАННЫХ ГЕНИЕВ

СРЕДИ ПОЭТОВ И НЕПРИЗНАННЫХ ГЕНИЕВ В Воронеже был крупный университет, медицинский институт, педагогический, сельскохозяйственный… Но Шелепин твердо выбрал знаменитый до войны Московский институт истории, философии и литературы (ИФЛИ), созданный в тридцать первом

Дело четырех поэтов (Сергей Есенин)

Дело четырех поэтов (Сергей Есенин) Еще одной жертвой большевиков-космополитов в 20-е годы оказался другой известный человек – поэт Сергей Есенин. Оппоненты объявили его апологетом «царской крестьянской России», «певцом кулачества» и «попутчиком социализма». Поскольку

СОБРАНИЕ ПОЭТОВ

СОБРАНИЕ ПОЭТОВ

Мы входим в тот недолговечный период, когда наша поэзия была наиболее разнообразна и богата… Можно считать, что в эту эпоху все во Франции были поэтами. Клебер Геданс

На протяжении трехсот лет Французская Академия, исключительную судьбу и постоянство

Клебер Геданс

На протяжении трехсот лет Французская Академия, исключительную судьбу и постоянство

Место встречи поэтов

Место встречи поэтов Незадолго перед тем как покинуть «Бато-Лавуар» и «по-буржуазному» устроиться у подножия Холма на бульваре Клиши, Пикассо написал мелом на двери мастерской: «Место встречи поэтов».Точнее не скажешь.Большинство его друзей-французов, сыгравших роль

ГЛАВА V ПИНДАР, ВЛАДЫКА ПОЭТОВ И ПОЭТ ВЛАДЫК

ГЛАВА V ПИНДАР, ВЛАДЫКА ПОЭТОВ И ПОЭТ ВЛАДЫК Боюсь, что в недалеком будущем Пиндар будет доступен лишь для немногих специалистов-эллинистов. Этот «певец кучеров и кулачных боев» — как оскорбительно и очень несправедливо назвал его Вольтер, выбравший самые худшие слова,

Глава XXIII. ФИЛОСОФСКИЕ ИДЕИ ПОЭТОВ СИМВОЛИСТОВ

Глава XXIII. ФИЛОСОФСКИЕ ИДЕИ ПОЭТОВ СИМВОЛИСТОВ

I. АНДРЕЙ БЕЛЫЙИз поэтов-символистов следующие четыре поэта писали больше всего по философским вопросам: Андрей Белый, Вячеслав Иванов, Н. М. Минский и Д. С. Мережковский.Андрей Белый (1880–1934) известен под этим литературным

ФИЛОСОФСКИЕ ИДЕИ ПОЭТОВ СИМВОЛИСТОВ

I. АНДРЕЙ БЕЛЫЙИз поэтов-символистов следующие четыре поэта писали больше всего по философским вопросам: Андрей Белый, Вячеслав Иванов, Н. М. Минский и Д. С. Мережковский.Андрей Белый (1880–1934) известен под этим литературным

Цех друзей-поэтов В. Дукельского и Б. Поплавского

Цех друзей-поэтов В. Дукельского и Б. Поплавского Им было всего по семнадцать лет, когда они оказались в Константинополе в 1920 году. Наверное, тогда и обращались-то к ним знакомые и малознакомые люди запросто, называя просто «Володей» и «Борей». Один из них, Владимир

СОТНИ ПИСАТЕЛЕЙ И ПОЭТОВ, «БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИХ» В ТЮРЬМАХ И ЛАГЕРЯХ!

СОТНИ ПИСАТЕЛЕЙ И ПОЭТОВ, «БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИХ» В ТЮРЬМАХ И ЛАГЕРЯХ!

Только от одного этого факта даже меня, старого каторжанина, жуть берет, тем более что среди погибших — немало моих друзей. А сколько вышло физически и морально искалеченных, сколько таких, которые уже не

А сколько вышло физически и морально искалеченных, сколько таких, которые уже не

Писатели, бросившие вызов советской цензуре

Загрузка

История

Писатели, бросившие вызов советской цензуре

(Изображение предоставлено Alamy)

как прятать книги в поддельных переплетах и делать записи на рентгеновской пленке, пишет Бенджамин Рамм.

I

В ожидании ареста поэта его творения изобретательскими способами скрывали – вшивали внутрь подушек и обуви, прятали в матрасах и кастрюлях. Полиция конфисковала большую часть его документов, но другие были вывезены контрабандой или тайно спрятаны в неизвестных местах. Важнейшие стихи были вписаны там, где их не мог найти даже самый хитрый исследователь, — в память о преданном читателе, который передаст их дальше.

В мемуарах «Надежда против надежды» Надежда Мандельштам, жена поэта Осипа Мандельштама, рассказывает о своих усилиях по защите творчества своего мужа. Тиражирование и распространение запрещенной поэзии стало частью культуры самиздата — подпольного метода публикации, направленного на уклонение от жесткой цензуры в Советском Союзе. Мы можем читать поэзию Мандельштама сегодня, потому что люди шли на большой риск, воспроизводя и распространяя его творчество, часто используя оригинальные методы.

Тиражирование и распространение запрещенной поэзии стало частью культуры самиздата — подпольного метода публикации, направленного на уклонение от жесткой цензуры в Советском Союзе. Мы можем читать поэзию Мандельштама сегодня, потому что люди шли на большой риск, воспроизводя и распространяя его творчество, часто используя оригинальные методы.

Термин самиздат («самиздат») был придуман в противовес госиздат («государственное издание»), слово, которое ставится на каждом официальном издании. Самиздат охватывал широкий спектр неофициально распространяемых материалов и принимал различные формы: политические трактаты, религиозные тексты, романы, поэзию, речи и музыку. Родственный термин — тамиздат («опубликовано там») — материалы, ввозимые в СССР контрабандой, такие как «рентгеновские» грампластинки запрещенной музыки, включая рок-н-ролл и композиции запрещенных эмигрантов. Вскоре они появились на черном рынке.

Самиздат широко распространялся по всему СССР, хотя авторы прилагали огромные усилия для сохранения своей анонимности. (Фото: Nkrita/Wikimedia Commons) имел катушечный магнитофон, и большая часть контента не носила явно политического характера, в основном это песни сольных русских певцов, известных как барды. Если читательская аудитория письменного самиздата редко превышала тысячи, то киноленты слушали до миллиона граждан. Один из самых популярных и бунтарских бардов, Александр Галич, использовал свои песни для критики «бог цензуры» и восхваления роли андеграундных СМИ:

(Фото: Nkrita/Wikimedia Commons) имел катушечный магнитофон, и большая часть контента не носила явно политического характера, в основном это песни сольных русских певцов, известных как барды. Если читательская аудитория письменного самиздата редко превышала тысячи, то киноленты слушали до миллиона граждан. Один из самых популярных и бунтарских бардов, Александр Галич, использовал свои песни для критики «бог цензуры» и восхваления роли андеграундных СМИ:

Неправда бродит с поля на поле,

Делится записками с соседними Неправдами,

Но то, что поется тихо, гремит,

шепчет, Что читает.

Хотя термин самиздат относится именно к советскому периоду, особенно после смерти Сталина в 1953 году, несанкционированная публикация имеет в России давнюю традицию. В конце 19 века студенты распространяли радикальные брошюры, осуждающие царя, а после неудавшейся революции 19 века05 и последующее подавление гражданских свобод тексты, которые считались подрывными, получили широкое распространение. Со времени Первой мировой войны, прерванной в России революцией 1917 г. и продолжавшейся до 1922 г. гражданской войной, на печатную продукцию были наложены значительные ограничения.

Со времени Первой мировой войны, прерванной в России революцией 1917 г. и продолжавшейся до 1922 г. гражданской войной, на печатную продукцию были наложены значительные ограничения.

Культурная память

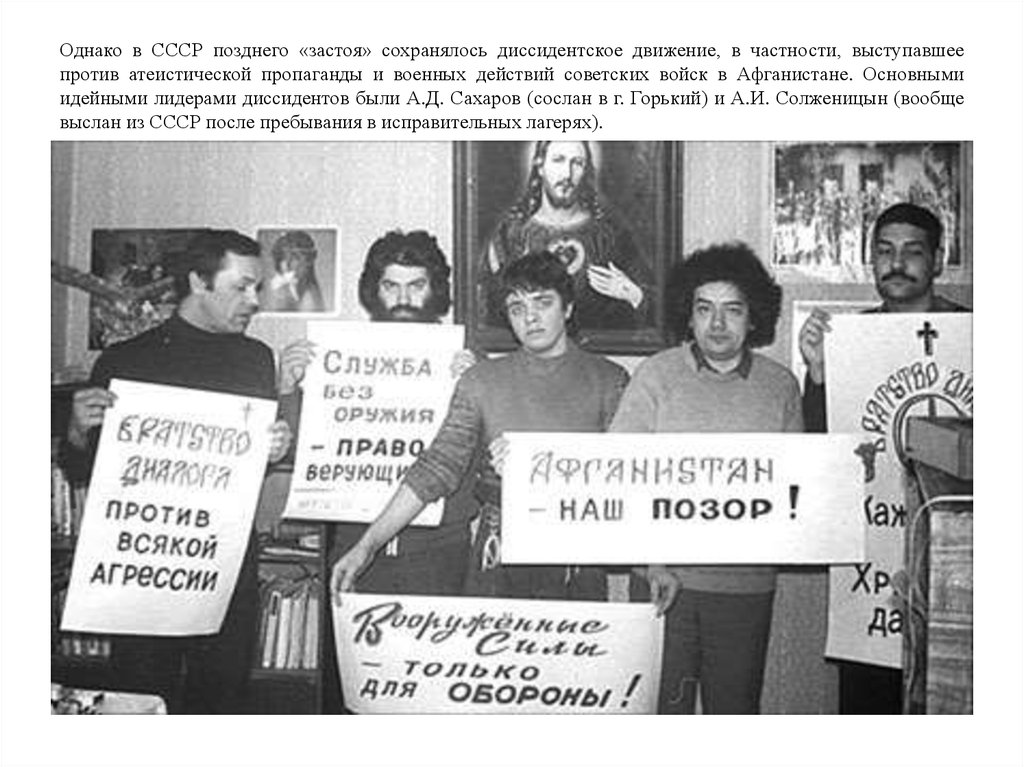

Самиздат отражал меняющийся политический, культурный и географический ландшафт Советского государства. Некоторые материалы протестовали против подавления христианских конфессий (православных, католиков, баптистов) или выступали за этнические группы, стремящиеся к самоопределению (евреи, крымские татары, поволжские немцы). Славянофильский самиздат выступал против этнической неоднородности Советского Союза, в пользу автократического русского православия и славянского превосходства, неизменно окрашенного расизмом и антисемитизмом, и против западных политических концепций, таких как демократия и социализм.

Весь процесс содержательно резюмировал диссидент Владимир Буковский: «Самиздат: сам пишу, сам редактирую, сам подвергаю цензуре, сам публикую, сам распространяю, сам за это сажаю». Это популярное определение делает самиздат похожим на одиночное действие, но опасность возникает, когда каждый человек создает копию для других. В случае перехвата эти документы часто могли быть отслежены властями, поскольку большинство личных пишущих машинок должны были быть зарегистрированы в государстве. Резервные копии время от времени делались на микрофильмах, которые контрабандой вывозились для публикации, а затем ввозились обратно9.(Фото: Alamy) девять листов, чередующихся с пустыми страницами, всего 10 — разрешенный максимум. Чтобы максимизировать пространство, шрифт был растянут до полей как по ширине, так и по длине. Нехватка бумаги была частой, и о тех, кто покупал больше, чем скромное количество, приходилось сообщать. Ожидалось, что каждый получатель в цепочке сделает не менее четырех копий, но его предостерегли от попыток отследить автора, чтобы его не приняли за осведомителя полиции.

Это популярное определение делает самиздат похожим на одиночное действие, но опасность возникает, когда каждый человек создает копию для других. В случае перехвата эти документы часто могли быть отслежены властями, поскольку большинство личных пишущих машинок должны были быть зарегистрированы в государстве. Резервные копии время от времени делались на микрофильмах, которые контрабандой вывозились для публикации, а затем ввозились обратно9.(Фото: Alamy) девять листов, чередующихся с пустыми страницами, всего 10 — разрешенный максимум. Чтобы максимизировать пространство, шрифт был растянут до полей как по ширине, так и по длине. Нехватка бумаги была частой, и о тех, кто покупал больше, чем скромное количество, приходилось сообщать. Ожидалось, что каждый получатель в цепочке сделает не менее четырех копий, но его предостерегли от попыток отследить автора, чтобы его не приняли за осведомителя полиции.

Бессистемная и поспешная техника, созданная для неэлегантного конечного продукта: размытый шрифт, мятые страницы и невзрачная обложка. Со временем эта подпольная производственная деятельность приобрела культурный статус как произведение правдоподобия по сравнению с санкционированными государством публикациями, которые были нетронутыми, но успокаивающими и чье очарование ограничивалось печатью одобрения цензуры.

Со временем эта подпольная производственная деятельность приобрела культурный статус как произведение правдоподобия по сравнению с санкционированными государством публикациями, которые были нетронутыми, но успокаивающими и чье очарование ограничивалось печатью одобрения цензуры.

Акт репликации позволил копировщикам погрузиться глубже, чем при случайном прочтении. Некоторые даже брали на себя внесение изменений или пропусков в тексте. Такое скользкое авторство подкреплялось тем, что многие писатели, опасаясь за свою безопасность, пользовались псевдонимами и не приписывали себе заслуги. Эту ситуацию использовала сама Коммунистическая партия, которая утверждала, что отсутствие авторских прав на интеллектуальную собственность делает распространение материала несправедливым. Эта образно-циничная тактика предполагала, что государство защищает писателей от эксплуатации — только «буржуазный» автор может позволить себе бесплатно отдавать свой труд.

Александр Галич был поэтом, драматургом и автором песен, чьи «бардовские песни» критиковали правительство СССР — в последние годы жизни ему пришлось покинуть страну (Фото: Alamy)

«секретная речь» 1956 года – донос на Сталина, положивший начало политической и культурной оттепели. Этот процесс занял время, но стал очевиден в 1962 году, когда была одобрена публикация романа Александра Солженицына «Один день Ивана Денисовича» (1962). Опубликованная в литературном журнале «Новый мир» («Новый мир») книга предлагала портрет повседневной жизни в лагере для военнопленных ( ГУЛАГ ) при Сталине — тема, ранее выходящая за рамки публичного обсуждения.

Этот процесс занял время, но стал очевиден в 1962 году, когда была одобрена публикация романа Александра Солженицына «Один день Ивана Денисовича» (1962). Опубликованная в литературном журнале «Новый мир» («Новый мир») книга предлагала портрет повседневной жизни в лагере для военнопленных ( ГУЛАГ ) при Сталине — тема, ранее выходящая за рамки публичного обсуждения.

Два шага назад

Система ГУЛАГ была в значительной степени демонтирована Хрущевым, который ослабил тайную полицию и инициировал трансграничные культурные обмены. Именно при Хрущеве самиздат приобрел известность в Советском Союзе, поскольку производство материалов, не соответствующих официальной идеологии, больше не каралось смертной казнью.

Но либеральные реформы Хрущева встретили ожесточенное сопротивление сторонников жесткой линии, и в 1964 году он был свергнут своим бывшим протеже Леонидом Брежневым. Почти сразу же под руководством Юрия Андропова (главы КГБ и возможного преемника Брежнева) цензура усилилась, а инакомыслящие были заключены в тюрьмы или сосланы. В 1965 году два писателя — Юлий Даниил и Андрей Синявский — были арестованы за тамиздат , издававших художественную литературу за границей под псевдонимом. Стенограмму закрытого судебного заседания получили поэты Александр Гинзбург и Юрий Галансков, которые составили «Белую книгу», документирующую судебный процесс.

В 1965 году два писателя — Юлий Даниил и Андрей Синявский — были арестованы за тамиздат , издававших художественную литературу за границей под псевдонимом. Стенограмму закрытого судебного заседания получили поэты Александр Гинзбург и Юрий Галансков, которые составили «Белую книгу», документирующую судебный процесс.

После того, как он был отвергнут СССР, Борис Пастернак контрабандой переправил «Доктора Живаго» в Италию, где он был впервые опубликован — ЦРУ помогло напечатать его в другом месте. Фото: Alamy. 30 лет вместе с двумя открытыми письмами, распространенными в самиздатовской форме, одно из которых умоляло Брежнева сопротивляться возвращению к сталинизму, подписанное такими видными деятелями, как композитор Дмитрий Шостакович. Суд над Гинзбургом и Глансковым за публикацию и распространение самиздатских материалов был лишь вопросом времени.

Возвращение к более строгой цензуре дало толчок развитию самиздата, поскольку произведения, разрешенные при Хрущеве, были вынуждены уйти в подполье. В 1968 году группа московских интеллектуалов основала старейшее и самое известное самиздатовское издание — Хронику текущих событий. В 65 выпусках «Хроники» за 15 лет подробно описаны нарушения гражданских прав и судопроизводства, в том числе 424 процесса, в которых осуждено 753 человека; ни один из обвиняемых не был оправдан.

В 1968 году группа московских интеллектуалов основала старейшее и самое известное самиздатовское издание — Хронику текущих событий. В 65 выпусках «Хроники» за 15 лет подробно описаны нарушения гражданских прав и судопроизводства, в том числе 424 процесса, в которых осуждено 753 человека; ни один из обвиняемых не был оправдан.

Редакция «Хроники» не выступала за свержение режима и утверждала, что в 1936 Конституции СССР, их издание было законным. Власти не соглашались: редакторов и сотрудников отправляли в трудовые лагеря, психиатрические больницы или в ссылку. Первый редактор «Хроники» Наталья Горбаневская была арестована после участия в акции протеста на Красной площади в 1968 году против подавления Пражской весны. Горбаневская стала международной знаменитостью: американская певица Джоан Баэз хвалила ее во время концертов.

Сухой лаконичный стиль «Хроники» намеренно противопоставляется разоблачениям официальной государственной газеты Правда . Несмотря на сообщения о душераздирающих показаниях, «Хроника» обещала приложить «все усилия для достижения спокойного, сдержанного тона» и «строго фактического стиля», о чем свидетельствуют его юридические заголовки («Аресты, обыски, допросы», «В тюрьмах и лагерях». ) и его исправление даже самой маленькой ошибки.

) и его исправление даже самой маленькой ошибки.

Самиздат обычно выглядел безобидно — или даже как неумелая личная переписка — чтобы избежать цензоров, ищущих более профессионально выглядящие работы (Фото: Alamy)

К 1985 г. в Государственной библиотеке им. В.И.Ленина насчитывалось более миллиона единиц запрещенных материалов – крупнейший с пецхран (коллекция ограниченного доступа). Но статус-кво не мог продолжаться долго: государственная бюрократия была склеротична, экономика стагнировала, а старая гвардия вымирала — три лидера подряд. Это привело к возвышению 54-летнего Михаила Горбачева, который признал, что Коммунистическая партия не может выдержать внутреннего подавления. Горбачев ввел политику перестройка («перестройка») и гласность («открытость») — последнее стало названием одного из самых популярных самиздатских изданий того периода.

Очень трудно измерить влияние самиздата, хотя многие считают его значительным фактором подрыва советской власти. Для украинского журналиста Виталия Коротича «Советский Союз разрушила информация — и эта волна началась с «Одного дня» Солженицына». В то время как тираж самиздатских изданий достигал относительно небольшой аудитории, многие из его читателей имели культурное влияние. Некоторые из них были влиятельными: действительно, правительственные чиновники стали постоянными читателями, поскольку они могли подвергать цензуре только то, что могли понять. Самиздат определял их мышление, а их запреты помогали диктовать границы политически приемлемой речи.

Для украинского журналиста Виталия Коротича «Советский Союз разрушила информация — и эта волна началась с «Одного дня» Солженицына». В то время как тираж самиздатских изданий достигал относительно небольшой аудитории, многие из его читателей имели культурное влияние. Некоторые из них были влиятельными: действительно, правительственные чиновники стали постоянными читателями, поскольку они могли подвергать цензуре только то, что могли понять. Самиздат определял их мышление, а их запреты помогали диктовать границы политически приемлемой речи.

Спустя столетие после русской революции демократизирующаяся платформа Интернета, кажется, свела на нет необходимость в подпольных СМИ. Но внимание к самиздату возобновилось с 2014 года, когда в ответ на протесты Maiden на Украине российское правительство активизировало свои попытки контролировать веб-контент. Сайты, которые отслеживают злоупотребления со стороны государства, регулярно блокируются, а электронные письма и аккаунты в социальных сетях лидера оппозиции Алексея Навального взламываются.

В 2015 году была запущена онлайн-Новая Хроника Текущих Событий, основанная на том, что граждан дезинформируют манипуляциями СМИ. «Новая хроника» опубликовала список из 217 заключенных диссидентов в России, в том числе оппозиционных политиков и экоактивистов.

Владельцы сайтов, критикующих российское правительство, переезжают в иностранные юрисдикции, но проблема не ограничивается одной страной. Популярный блогер Антон Носич видит глобальную параллель, утверждая, что «Wikileaks — это прямое продолжение самиздатовской традиции». Спецслужбы США и Великобритании добиваются «изъятия компьютерной техники, давления на редакцию, требований не публиковать отдельные материалы… механизм и мотивация те же, что и 45 лет назад». Везде, где государство пытается заставить замолчать инакомыслие, дух самиздата будет процветать.

Если вы хотите прокомментировать эту историю или что-то еще, что вы видели на BBC Culture, перейдите на нашу страницу Facebook или напишите нам по телефону Twitter .

Если вам понравилась эта история, подпишитесь на еженедельную рассылку новостей bbc.com под номером под названием «Если вы прочитаете только 6 вещей на этой неделе». Подборка историй из BBC Future, Earth, Culture, Capital и Travel, доставляемая на ваш почтовый ящик каждую пятницу.

Диссидентское движение | Encyclopedia.com

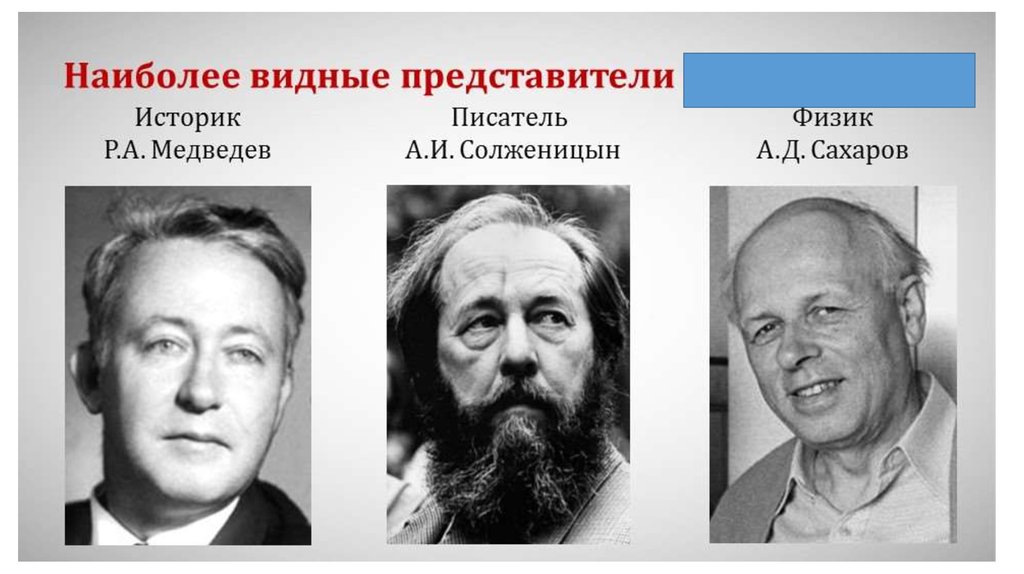

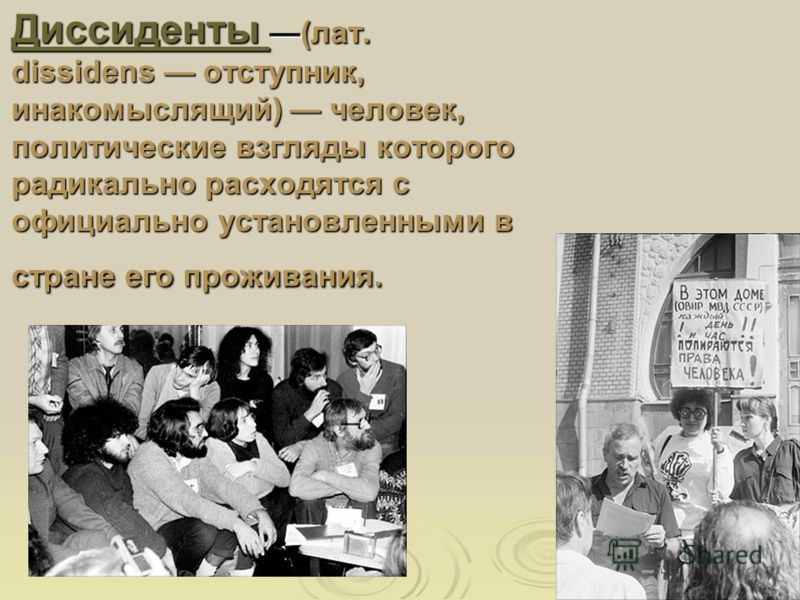

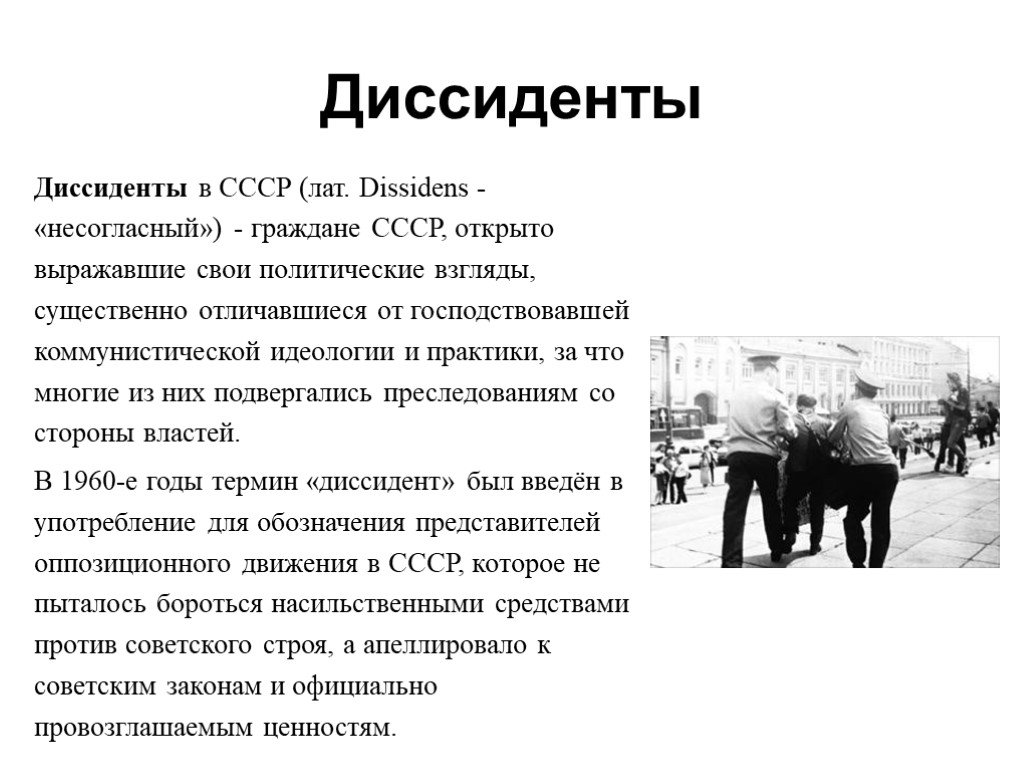

Отдельные лица и неформальные группы, выступающие против правления коммунистической партии.

Это движение представляло собой неформальный, слабо организованный конгломерат индивидуальных и групповых диссидентов в течение десятилетий после смерти Иосифа Сталина в марте 1953 года и до окончания холодной войны в конце 1980-х годов. Они выступали против своих посттоталитарных режимов, принимая в качестве наказания изгнание, тюремное заключение, а иногда и смерть. Диссиденты подвергли своих сограждан моральной сортировке. К 19 годуВ 91 году они помогли свергнуть режимы в Европе, которая по ряду причин уже приступила к процессу политической модернизации и демократизации. Диссиденты были менее успешными в странах Восточной и Юго-Восточной Азии коммунистического блока. Может показаться ироничным, что с возвратом к авторитарным практикам в таких бывших советских республиках, как Российская Федерация, Беларусь и Украина на рубеже двадцать первого века, диссиденты вновь появились в 2000-х как личности или, самое большее, небольшими группами, но не как движение.

Диссиденты были менее успешными в странах Восточной и Юго-Восточной Азии коммунистического блока. Может показаться ироничным, что с возвратом к авторитарным практикам в таких бывших советских республиках, как Российская Федерация, Беларусь и Украина на рубеже двадцать первого века, диссиденты вновь появились в 2000-х как личности или, самое большее, небольшими группами, но не как движение.

определения

Наиболее точное историческое использование датируется концом 1960-х годов. Термин «диссидент» (по-русски инакомыслячий для мужчин или инакомыслячая для женщин) впервые применялся к интеллектуалам, противостоящим режиму в Советском Союзе. Затем, в конце 1970-х годов, он распространился на Восточную, Центральную и Юго-Восточную Европу, где доминировал Советский Союз, известную также как Восточная Европа. В самом широком смысле диссидента можно определить как откровенного политического и социального нонкомформиста.

Классическое определение инакомыслия в восточно-центральноевропейском контексте дано Вацлавом Гавелом, ведущим диссидентом, а затем президентом Чехословацкой и Чешской Республик, с декабря 1989 года до своей отставки 2 февраля 2003 года. Гавел писал: «[Несогласие ] является естественным и неизбежным следствием теперешней исторической фазы системы [коммунистической диктатуры — Ю. жестокое и произвольное применение власти, устраняющее все проявления несоответствия. Более того, система настолько политически окостенела, что практически невозможно осуществить такое несоответствие в рамках ее официальных структур» (Гавел, 19).85, с. 23). Таким образом, Гавел относит инакомыслие к постсталинской или посттоталитарной фазе коммунистической системы. Полуироническая концепция инакомыслия также подразумевает, что ее сторонники, диссиденты, отличались своим мышлением от большинства своих сограждан и, таким образом, были обречены на провал. Однако, объединившись с партийными реформаторами в руководящих структурах, диссиденты, включая Гавела, навсегда одержали победу в Восточной Европе и, по крайней мере, временно в Российской Федерации, Белоруссии и Украине.

Гавел писал: «[Несогласие ] является естественным и неизбежным следствием теперешней исторической фазы системы [коммунистической диктатуры — Ю. жестокое и произвольное применение власти, устраняющее все проявления несоответствия. Более того, система настолько политически окостенела, что практически невозможно осуществить такое несоответствие в рамках ее официальных структур» (Гавел, 19).85, с. 23). Таким образом, Гавел относит инакомыслие к постсталинской или посттоталитарной фазе коммунистической системы. Полуироническая концепция инакомыслия также подразумевает, что ее сторонники, диссиденты, отличались своим мышлением от большинства своих сограждан и, таким образом, были обречены на провал. Однако, объединившись с партийными реформаторами в руководящих структурах, диссиденты, включая Гавела, навсегда одержали победу в Восточной Европе и, по крайней мере, временно в Российской Федерации, Белоруссии и Украине.

советские лидеры и ведущие диссиденты

Партийный реформатор Никита Хрущев, который после смерти Сталина возглавлял советский режим с марта 1953 года по октябрь 1964 года, был приверженцем построения коммунизма в Советском Союзе, в Восточной Европе, где доминировал Советский Союз, и во всем мире. . Как это ни парадоксально, он закончил тем, что заложил политические и правовые основы диссидентского движения. Это движение процветало при давнем преемнике Хрущева Леониде Брежневе (октябрь 1964 г. — 19 ноября).82). Будучи более консервативным, Брежнев хотел восстановить сталинизм, но потерпел неудачу, отчасти из-за противодействия диссидентов. После непродолжительного пребывания в должности двух временных лидеров — жесткого реформатора Юрия Андропова (ноябрь 1982 г. — февраль 1984 г.) и консерватора Константина Черненко (февраль 1984 г. — март 1985 г.) — к власти пришел молодой протеже Андропова, амбициозный модернизатор Михаил Горбачев (март 1985 г.). – декабрь 1991 г.). Как и Хрущев, Горбачев одновременно боролся с диссидентским движением и поощрял его. В конце концов, он провалил все вокруг. К 19 декабряВ 91 году Советский Союз вышел из своей внешней империи в Восточной Европе и стал свидетелем краха своей внутренней империи. Она прекратила свое существование, и Горбачев ушел с поста президента 25 декабря 1991 года.

. Как это ни парадоксально, он закончил тем, что заложил политические и правовые основы диссидентского движения. Это движение процветало при давнем преемнике Хрущева Леониде Брежневе (октябрь 1964 г. — 19 ноября).82). Будучи более консервативным, Брежнев хотел восстановить сталинизм, но потерпел неудачу, отчасти из-за противодействия диссидентов. После непродолжительного пребывания в должности двух временных лидеров — жесткого реформатора Юрия Андропова (ноябрь 1982 г. — февраль 1984 г.) и консерватора Константина Черненко (февраль 1984 г. — март 1985 г.) — к власти пришел молодой протеже Андропова, амбициозный модернизатор Михаил Горбачев (март 1985 г.). – декабрь 1991 г.). Как и Хрущев, Горбачев одновременно боролся с диссидентским движением и поощрял его. В конце концов, он провалил все вокруг. К 19 декабряВ 91 году Советский Союз вышел из своей внешней империи в Восточной Европе и стал свидетелем краха своей внутренней империи. Она прекратила свое существование, и Горбачев ушел с поста президента 25 декабря 1991 года. ), Андрей Сахаров (Сахаров, 1968, 1992) и Александр Солженицын (Солженицын: 1963, 1974–1978). Более радикальный Андрей Амальрик (Amalrik, 1970) нелегко классифицировать: он осмелился предсказать распад Советского Союза, но он также написал один из первых критических анализов движения. Особого внимания заслуживают Эдуард Кузнецов (Кузнецов, 1975), представитель сионистского инакомыслия; Юрий Орлов (Алексеева, 1985 г.р.), главный политический стратег Хельсинкского Наблюдательного Комитета; и Татьяна Мамонова (Мамонова, 1984), лидер российских феминисток.

), Андрей Сахаров (Сахаров, 1968, 1992) и Александр Солженицын (Солженицын: 1963, 1974–1978). Более радикальный Андрей Амальрик (Amalrik, 1970) нелегко классифицировать: он осмелился предсказать распад Советского Союза, но он также написал один из первых критических анализов движения. Особого внимания заслуживают Эдуард Кузнецов (Кузнецов, 1975), представитель сионистского инакомыслия; Юрий Орлов (Алексеева, 1985 г.р.), главный политический стратег Хельсинкского Наблюдательного Комитета; и Татьяна Мамонова (Мамонова, 1984), лидер российских феминисток.

Историк-марксист-социалист, склоняющийся к демократии, Медведев помог Хрущеву в его попытке осудить лично Сталина за убийство членов Коммунистической партии в 1930-х годов (Медведев, 1971). Медведев также предоставил интеллектуальную основу для проведения Хрущевым резких различий между благожелательным Владимиром Лениным и психопатом Сталиным, между фундаментально здоровыми ленинскими партийными рядами и эксцессами сталинистов в тайной полиции и в партийном аппарате. Это была лучшая политика, чем история. Генерал-майор Петр Григоренко, украинский крестьянин по происхождению, разделял с Роем Медведевым первоначальное убеждение в том, что Сталин отклонился от истинного ленинизма, и с братом Роя Жоресом Медведевым, который протестовал против жестокого обращения режима с коллегами-биологами, неправомерного обращения в советских приютах. и изгнание за границу. Как диссидент Григоренко был более прямолинеен. Уже в 1961 года он начал критиковать авторитарные тенденции Хрущева, а при Брежневе стал публичным сторонником возвращения крымских татар в Крым. Он также присоединился к элитному кругу Сахарова и Елены Боннер в рамках движения Хельсинкских комитетов наблюдения, будучи членом-учредителем как Московской группы с мая 1976 года, так и Украинской группы с ноября 1976 года (Рейх, 1979; Григоренко, 1982). Благодаря своей двойной защите крымских татар и своих собратьев-украинцев Григоренко помог привлечь внимание либеральных российских лидеров диссидентского движения к важности правильной национальной политики, а также к реструктуризации Советской федерации.

Это была лучшая политика, чем история. Генерал-майор Петр Григоренко, украинский крестьянин по происхождению, разделял с Роем Медведевым первоначальное убеждение в том, что Сталин отклонился от истинного ленинизма, и с братом Роя Жоресом Медведевым, который протестовал против жестокого обращения режима с коллегами-биологами, неправомерного обращения в советских приютах. и изгнание за границу. Как диссидент Григоренко был более прямолинеен. Уже в 1961 года он начал критиковать авторитарные тенденции Хрущева, а при Брежневе стал публичным сторонником возвращения крымских татар в Крым. Он также присоединился к элитному кругу Сахарова и Елены Боннер в рамках движения Хельсинкских комитетов наблюдения, будучи членом-учредителем как Московской группы с мая 1976 года, так и Украинской группы с ноября 1976 года (Рейх, 1979; Григоренко, 1982). Благодаря своей двойной защите крымских татар и своих собратьев-украинцев Григоренко помог привлечь внимание либеральных российских лидеров диссидентского движения к важности правильной национальной политики, а также к реструктуризации Советской федерации.

Академик Сахаров, физик-ядерщик, «отец советской водородной бомбы», русский по национальности, был одним из выдающихся нравственных и интеллектуальных лидеров советского диссидентского движения, другой — его антиподом, писателем и русским по национальности. Солженицын. В отличие от славянофила и русского консерватора Солженицына, который ностальгировал по авторитарному русскому прошлому и критически относился к Западу, Сахаров принадлежал к либерально-западнической традиции в русской истории и хотел преобразовать Советский Союз в соответствии с либеральными западными идеями (Сахаров 1974, Солженицын 1974). Будучи политическим лидером диссидентского движения, Сахаров практиковал то, что проповедовал, особенно после того, как женился на враче армянского происхождения Боннэр, чья семья стала жертвой режима. Он стал активным в отдельных делах о правах человека или актах совести и, таким образом, подал пример гражданского мужества. Пока инакомыслящий соблюдал принцип ненасилия, Сахаров публично защищал преследуемых коллег-ученых; русские поэты и политики; и крымские татары, которые хотели вернуться на родину в Крым. Он даже выступил в защиту преследуемого украинского националиста Валентина Мороза, политика которого была скорее правой, чем либеральной. В 19В 70-м Сахаров также защищал бывшего русско-еврейского диссидента, ставшего отчужденным сионистом Кузнецова, который первоначально был приговорен к смертной казни за попытку угона советского самолета для эмиграции в Израиль. До своей смерти в декабре 1989 года Сахаров оставался либеральной совестью России.

Он даже выступил в защиту преследуемого украинского националиста Валентина Мороза, политика которого была скорее правой, чем либеральной. В 19В 70-м Сахаров также защищал бывшего русско-еврейского диссидента, ставшего отчужденным сионистом Кузнецова, который первоначально был приговорен к смертной казни за попытку угона советского самолета для эмиграции в Израиль. До своей смерти в декабре 1989 года Сахаров оставался либеральной совестью России.

диссидентские группы, их действия и советское противодействие

Что касается различных групп и информационных бюллетеней в советском движении, Давид Ковалевски насчитал и классифицировал до сорока трех, из которых шесть были религиозными. Из тридцати семи светских групп одиннадцать были общеправовыми или многопрофильными правозащитниками, девять этническими с общесоюзной принадлежностью или целями, семь политических, по три общественно-экономических и общественных, по одной экономической, художественной, интеллектуальной, и культурно-религиозные. Включение более региональных и ориентированных групп из Прибалтики, Закавказья и Украины увеличило бы количество этнических групп как минимум на четыре. По сообщению первого секретаря Коммунистической партии Украины В. В. Щербицкого, 16, 19 мая89, в Украине действовало около пятнадцати антисоциалистических группировок.

Включение более региональных и ориентированных групп из Прибалтики, Закавказья и Украины увеличило бы количество этнических групп как минимум на четыре. По сообщению первого секретаря Коммунистической партии Украины В. В. Щербицкого, 16, 19 мая89, в Украине действовало около пятнадцати антисоциалистических группировок.

Чем на самом деле занимались советские диссиденты? Как отреагировал режим? Чего добились диссиденты? Почти две тысячи диссидентов открыто подписали различные обращения до 1968 г. (Рубенштейн 1985, с. 125). Войска Варшавского договора под руководством СССР маршируют в Чехословакию 19 августа.68. Поэты и писатели тайно публиковали свои произведения, которые, как и большая часть русской литературы девятнадцатого века, несли политический и социальный посыл, в постсталинском Советском Союзе (так называемый самиздат, или самиздат) или даже за границей ( Тамиздат по-русски, что буквально означает «опубликовано там»). Некоторые стихи также будут прочитаны публично на политической демонстрации. Документалисты среди диссидентов скрупулезно фиксировали факты, особенно в году. Хроника текущих событий . Они работали рука об руку с законниками, которые настаивали на том, чтобы режим соблюдал свои собственные законы и четкие нормы сталинской конституции 1936 года. В октябре 1977 года Брежнев принял более фактическую конституцию, но было слишком поздно, чтобы победить законников. . На своем праве вообще покинуть страну настаивали сотни тысяч советских евреев, десятки тысяч советских немцев. Прибалтийские диссиденты протестовали как против нынешней дискриминационной политики режима, так и против насильственного включения их стран в состав Советского Союза после пакта Молотова-Риббентропа от 19 августа.39. Украинские диссиденты настаивали на том, что языковая русификация была неконституционной и что экономическая политика режима предвещала упразднение советских республик и слияние украинского народа с этническими русскими. Движение частично самофинансировалось, поскольку профессионалы бесплатно жертвовали свои услуги, а более успешные авторы тамиздата, такие как Солженицын, переводили свои заработки коллегам-диссидентам в СССР, особенно тем, кто был заключен в тюрьму режимом.

Документалисты среди диссидентов скрупулезно фиксировали факты, особенно в году. Хроника текущих событий . Они работали рука об руку с законниками, которые настаивали на том, чтобы режим соблюдал свои собственные законы и четкие нормы сталинской конституции 1936 года. В октябре 1977 года Брежнев принял более фактическую конституцию, но было слишком поздно, чтобы победить законников. . На своем праве вообще покинуть страну настаивали сотни тысяч советских евреев, десятки тысяч советских немцев. Прибалтийские диссиденты протестовали как против нынешней дискриминационной политики режима, так и против насильственного включения их стран в состав Советского Союза после пакта Молотова-Риббентропа от 19 августа.39. Украинские диссиденты настаивали на том, что языковая русификация была неконституционной и что экономическая политика режима предвещала упразднение советских республик и слияние украинского народа с этническими русскими. Движение частично самофинансировалось, поскольку профессионалы бесплатно жертвовали свои услуги, а более успешные авторы тамиздата, такие как Солженицын, переводили свои заработки коллегам-диссидентам в СССР, особенно тем, кто был заключен в тюрьму режимом. Часть средств поступала из-за границы: это были пожертвования либо частных иностранных граждан, либо иностранных правительств.

Часть средств поступала из-за границы: это были пожертвования либо частных иностранных граждан, либо иностранных правительств.

Благодаря политической гениальности, в 1976 году этнический русский Орлов объединил разрозненные секции диссидентского движения в Хельсинкские комитеты наблюдения. Брежнев хотел узаконить свою власть над Восточной Европой в Хельсинкских соглашениях, а Соединенные Штаты, Канада и Западная Германия настаивали на включении положений о правах человека. Беря пример с законников, Орлов, Боннэр и Сахаров настаивали на том, чтобы режиму публично помогали в соблюдении его новых обязательств перед собственными гражданами. Более того, Орлов убедил сочувствующих американских конгрессменов и сенаторов, таких как покойная миссис Миллисент Фенвик, в том, что при поддержке правительства США Хельсинкский обзорный процесс сработает. Это способствовало бы глобальному делу прав человека, а на региональном уровне помогло бы советским согражданам Юрия Орлова, а также принесло бы пользу политическим избирателям г-жи Фенвик, которые хотели, чтобы их родственникам было разрешено эмигрировать на Запад и в Израиль.

Какова была реакция советского правительства? По крайней мере, Брежнев и его начальник службы безопасности и возможный преемник Андропов приказали сорвать публичные демонстрации диссидентов, наняв духовой оркестр или заставив головорезов избить их. Имена всех заявителей будут записаны, а с наиболее настойчивыми подписавшими письма будет разговаривать тайная полиция, они будут лишены привилегий, таких как поездка за границу, и в конечном итоге уволены с работы. Следующим шагом могла быть ссылка из Москвы, как у Сахарова с января 1880 г. по 19 декабря.86. Другие, как, например, известные тамиздатские авторы Андрей Синявский и Юлий Даниил, будут официально преданы суду, приговорены к длительным срокам лагерей и высланы за границу после отбытия наказания. Показательные процессы вызвали новые протесты диссидентов и критику на Западе. Брежнев и Андропов затягивали гайки, помещая профессионалов с интеллектуальным уклоном в психиатрические лечебницы, где им давали изменяющие сознание наркотики, а также санкционировав убийство тщательно отобранных диссидентов, будь то по халатности врачей во время заключения или наемными головорезами. Самым пугающим аспектом политики режима было то, что отдельный диссидент не знал, какая судьба была решена для него или нее. Постсталинская система власти не была полностью посттоталитарной в том смысле, что сохраняла сталинскую возможность непредсказуемости.

Самым пугающим аспектом политики режима было то, что отдельный диссидент не знал, какая судьба была решена для него или нее. Постсталинская система власти не была полностью посттоталитарной в том смысле, что сохраняла сталинскую возможность непредсказуемости.

успех или неудача движения

С точки зрения первых лет двадцать первого века неясно, стал бы Горбачев сам приступать к реформам и модернизации в надежде на то, что ему будет оказана массированная экономическая помощь от Соединенные Штаты и Западная Европа, или же прозападные диссиденты помогли изменить его подход. Советский способ экономического и политического мышления был преодолен в таких восточно-центральноевропейских странах, как Польша, где после неоднократных политических восстаний в 1956, 1968, 1970 и 1976 гг. диссиденты объединились в «Солидарность» в 1980-х (Рупник, 1979, Валенса, 1992) в Венгрии с ее революцией в октябре 1956 г. в Чешской и Словацкой республиках, которые выиграли от морального лидерства Гавела, и во всех трех странах Балтии. где диссиденты получили политическое большинство. В старый Советский Союз в границах 1 сентября 1939 года (то есть, за исключением, вероятно, Западной Украины) вернулись советские настроения: сплошь в Белоруссии, где диссидентское движение было слабым, и отчасти в России. и Украина, где диссиденты продолжают действовать как терпимое политическое меньшинство в рамках «гибридных» (частично демократических, частично авторитарных) режимов.

где диссиденты получили политическое большинство. В старый Советский Союз в границах 1 сентября 1939 года (то есть, за исключением, вероятно, Западной Украины) вернулись советские настроения: сплошь в Белоруссии, где диссидентское движение было слабым, и отчасти в России. и Украина, где диссиденты продолжают действовать как терпимое политическое меньшинство в рамках «гибридных» (частично демократических, частично авторитарных) режимов.

В старом Советском Союзе, где граждане прожили при коммунистическом режиме семьдесят лет — в отличие от сорока лет в Центрально-Восточной Европе — многие люди были как ходячие раненые. Диссидентское движение поставило своих сограждан на моральную сортировку между диссидентами и представителями истеблишмента, между друзьями диссидентов по плохой и хорошей погоде, между порядочными реформаторами истеблишмента и его добровольными палачами. Диссидентское движение также подняло фундаментальные вопросы о будущем России. Солженицын задавался вопросом, должна ли Россия вернуться к гуманной консервативной монархии, в то время как Сахаров при поддержке президентов США и западноевропейских государственных деятелей предпочел работать на либеральную демократию и гражданское общество. Наиболее интересным в свете возрождения просоветского мышления в России и на востоке Украины в XXI веке является суровое суждение будущего сиониста-эмигранта Кузнецова, который бросил вызов и Солженицыну, и Сахарову. Написал Кузнецову 14.12.1970: «Сущностные характеристики структуры режима во всех смыслах неизменны, и… особая политическая культура русского народа может быть классифицирована как деспотическая. которого воздвигли Иван Грозный и Петр Великий… Я думаю, что советская власть является законным наследником этих самых разных русских правителей… Она полностью отвечает задушевным пожеланиям значительной — но, увы, не лучшей — части ее населения» (Кузнецова, 1975, с. 63; Рубинштейн, 1985, стр. 170–171). Было ли поэтому диссидентское движение обречено на провал в старом Советском Союзе? Окончательный ответ может быть дан позже, через поколение после распада СССР, или примерно к 2021 году.

Наиболее интересным в свете возрождения просоветского мышления в России и на востоке Украины в XXI веке является суровое суждение будущего сиониста-эмигранта Кузнецова, который бросил вызов и Солженицыну, и Сахарову. Написал Кузнецову 14.12.1970: «Сущностные характеристики структуры режима во всех смыслах неизменны, и… особая политическая культура русского народа может быть классифицирована как деспотическая. которого воздвигли Иван Грозный и Петр Великий… Я думаю, что советская власть является законным наследником этих самых разных русских правителей… Она полностью отвечает задушевным пожеланиям значительной — но, увы, не лучшей — части ее населения» (Кузнецова, 1975, с. 63; Рубинштейн, 1985, стр. 170–171). Было ли поэтому диссидентское движение обречено на провал в старом Советском Союзе? Окончательный ответ может быть дан позже, через поколение после распада СССР, или примерно к 2021 году.

См. также: брежнев, леонид ильич; григоренко, петр григорьевич; интеллигенция; Хрущев Никита Сергеевич; Медведев, Рой Александрович; национализм в Советском Союзе; Сахаров Андрей Дмитриевич; самиздат; Солженицын Александр Исаевич

библиография

Алексеева Людмила. (1985). Советское инакомыслие , тр. Джон Глэд и Кэрол Пирс. Мидлтаун, Коннектикут: Издательство Уэслианского университета.

(1985). Советское инакомыслие , тр. Джон Глэд и Кэрол Пирс. Мидлтаун, Коннектикут: Издательство Уэслианского университета.

Амальрик, Андрей Александрович (1970). Доживет ли Советский Союз до 1984 года? Нью-Йорк: Харпер и Роу.

Брумберг, Авраам, изд. (1968). «В поисках справедливости: протест и инакомыслие в СССР». Части I и II, Проблемы коммунизма 17 (4 и 5): 1–119, 1–120.

Григоренко Петр. (1982). Мемуары , тр. Томас П. Уитни. Нью-Йорк: Нортон.

Гавел, Вацлав. (1985). «Сила бессильных». У Гавела, Вацлава и др., Сила бесправных: граждане против государства в Центрально-Восточной Европе , изд. Джон Кин. Лондон: Хатчинсон.

Ковалевски, Дэвид. (1987). «Союз Советских Социалистических Республик». В Международном справочнике по правам человека , изд. Джек Доннелли и Рода Э. Ховард. Вестпорт, Коннектикут: Greenwood Press.

Кузнецов Эдуард. (1975). Тюремные дневники , тр. Говард Спайер. Нью-Йорк: Штейн и Дэй.

Нью-Йорк: Штейн и Дэй.

Мамонова Татьяна, изд. (1984). Женщины и Россия . Бостон: Beacon Press.

Медведев, Рой А. (1971). Пусть история рассудит , тр. Коллен Тейлор, изд. Дэвид Джоравски и Жорж Хаупт. Нью-Йорк: Альфред А. Кнопф.

Путин Владимир. (2000). От первого лица: Удивительно откровенный автопортрет президента России Владимира Путина , с Натальей Геворкян, Натальей Тимаковой и Андреем Кослесниковым, тр. Кэтрин А. Фицпатрик. Нью-Йорк: по связям с общественностью.

Реддауэй, Питер, и Блох, Сидней. (1977). Психиатрический террор . Нью-Йорк: Основные книги.

Райх, Вальтер. (1979). «Григоренко получает второе мнение» The New York Times Magazine , 13 мая 1979 г .: 18, 39–42, 44, 46.

Рубенштейн, Джошуа. (1985). Советские диссиденты: их борьба за права человека , 2-е издание, исправленное и дополненное. Бостон: Beacon Press.

Сахаров Андрей Александрович (1968). Прогресс, сосуществование и интеллектуальная свобода , тр. Нью-Йорк Таймс . Нью-Йорк: Нортон.

Нью-Йорк Таймс . Нью-Йорк: Нортон.

Сахаров Андрей Александрович (1974). «В ответ Солженицыну [Письмо советским руководителям ]» от 3 апреля 1974 г., пер. Гай Дэниелс. New York Review of Books 21(10) 13 июня 1974 г.: 3–4,6.

Сахаров Андрей А. (1992). Мемуары , тр. Ричард Лурье. Нью-Йорк: Винтажные книги.

Солженицын, Александр И. (1963). Один день Ивана Денисовича , тр. Макс Хейворд и Рональд Хингли. Нью-Йорк: Прегер.

Солженицын, Александр И. (1974). Письмо советским руководителям , пер. Хилари Штернберг. Нью-Йорк: Индекс цензуры совместно с Harper and Row.

Солженицын, Александр И. (1985). Архипелаг ГУЛАГ 1918–1956: эксперимент литературного исследования , тр. Томас П. Уитни (части I–IV) и Гарри Уиллеттс (части V–VII), в сокращении Эдварда Э. Эриксона-младшего. Нью-Йорк: Harper and Row.

Таагепера, Рейн. (1984). Смягчение без либерализации в Советском Союзе: дело Юрия Кукка .