ПЛАТОНОВ, АНДРЕЙ ПЛАТОНОВИЧ | Энциклопедия Кругосвет

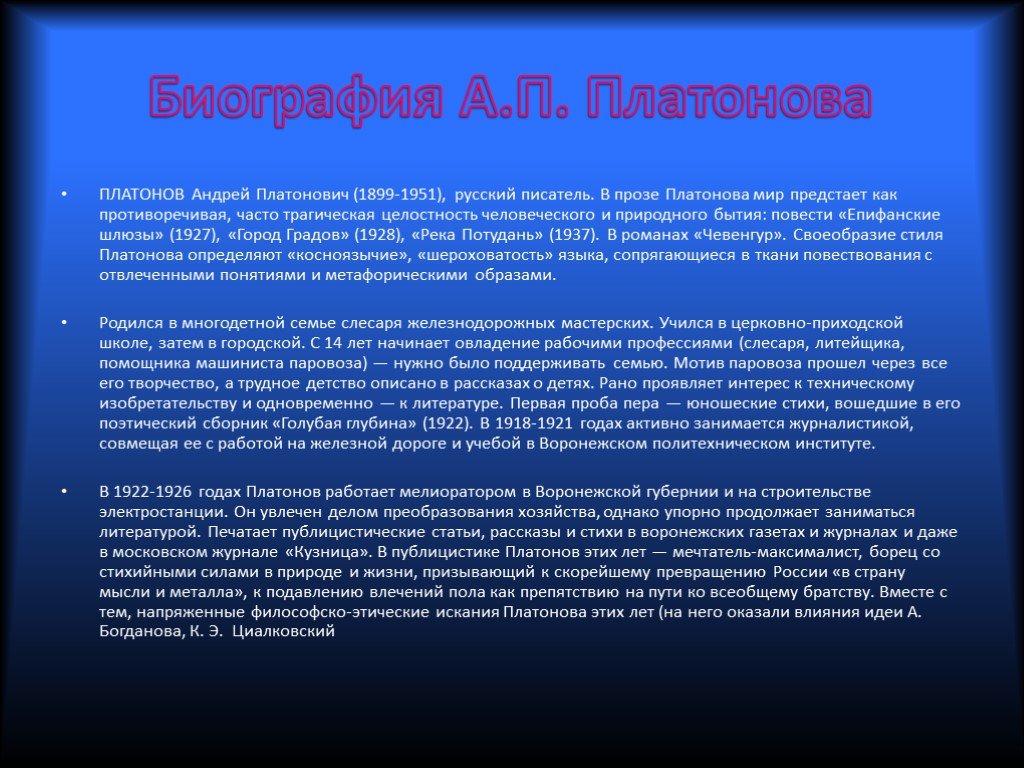

ПЛАТОНОВ, АНДРЕЙ ПЛАТОНОВИЧ (1899–1951), настоящая фамилия Климентов, русский прозаик, драматург. Родился 16 (28) августа 1899 в рабочем пригороде Воронежа. Был старшим сыном в семье слесаря железнодорожных мастерских. Впечатления нелегкого, полного взрослых забот детства отразились в рассказе Семен (1927), в котором образ заглавного героя имеет автобиографические черты. Учился в церковноприходской школе, в 1914 вынужден был оставить учебу и пойти работать. До 1917 сменил несколько профессий: был подсобным рабочим, литейщиком, слесарем и т.п., о чем написал в ранних рассказах Очередной (1918) и Серега и я (1921). По словам Платонова, «жизнь сразу превратила меня из ребенка во взрослого человека, лишая юности».

В 1918 Платонов поступил в Воронежский железнодорожный политехникум, реализовав проявившийся в нем с детства интерес к машинам и механизмам. Некоторое время, прервав учебу, работал помощником машиниста. В 1921 написал брошюру Электрофикация и по окончании техникума (1921) называл электротехнику своей основной специальностью. Потребность учиться Платонов объяснил в рассказе Река Потудань (1937) как желание «поскорее приобрести высшее знание», чтобы преодолеть бессмысленность жизни. Героями многих его рассказов (На заре туманной юности, Старый механик и др.) являются железнодорожники, жизнь которых он хорошо знал с детства и юности.

В 1921 написал брошюру Электрофикация и по окончании техникума (1921) называл электротехнику своей основной специальностью. Потребность учиться Платонов объяснил в рассказе Река Потудань (1937) как желание «поскорее приобрести высшее знание», чтобы преодолеть бессмысленность жизни. Героями многих его рассказов (На заре туманной юности, Старый механик и др.) являются железнодорожники, жизнь которых он хорошо знал с детства и юности.

С 12 лет Платонов писал стихи. В 1918 начал работать журналистом в воронежских газетах «Известия укрепрайона», «Красная деревня» и др. В 1918 в журнале «Железный путь» начали публиковаться стихотворения Платонова (Ночь, Тоска и др.), вышел его рассказ Очередной, а также очерки, статьи и рецензии. С этого времени Платонов становится одним из самых заметных литераторов Воронежа, активно выступает в периодике, в том числе под псевдонимами (Елп.Баклажанов, А.Фирсов и др). В 1920 Платонов вступил в РКП(б), но уже через год по собственному желанию вышел из партии.

Книга стихов Платонова Голубая глубина (1922, Воронеж) получила положительную оценку В.Брюсова. Однако в это время, под впечатлением от засухи 1921, приведшей к массовому голоду среди крестьян, Платонов решил переменить род деятельности. В автобиографии 1924 он писал: «Будучи техником, я не мог уже заниматься созерцательным делом – литературой». В 1922–1926 Платонов работал в Воронежском губернском земельном отделе, занимаясь мелиорацией и электрификацией сельского хозяйства. Выступал в печати с многочисленными статьями о мелиорации и электрификации, в которых видел возможность «бескровной революции», коренного изменения к лучшему народной жизни. Впечатления этих лет воплотились в рассказе Родина электричества и др. произведениях Платонова 1920-х годов.

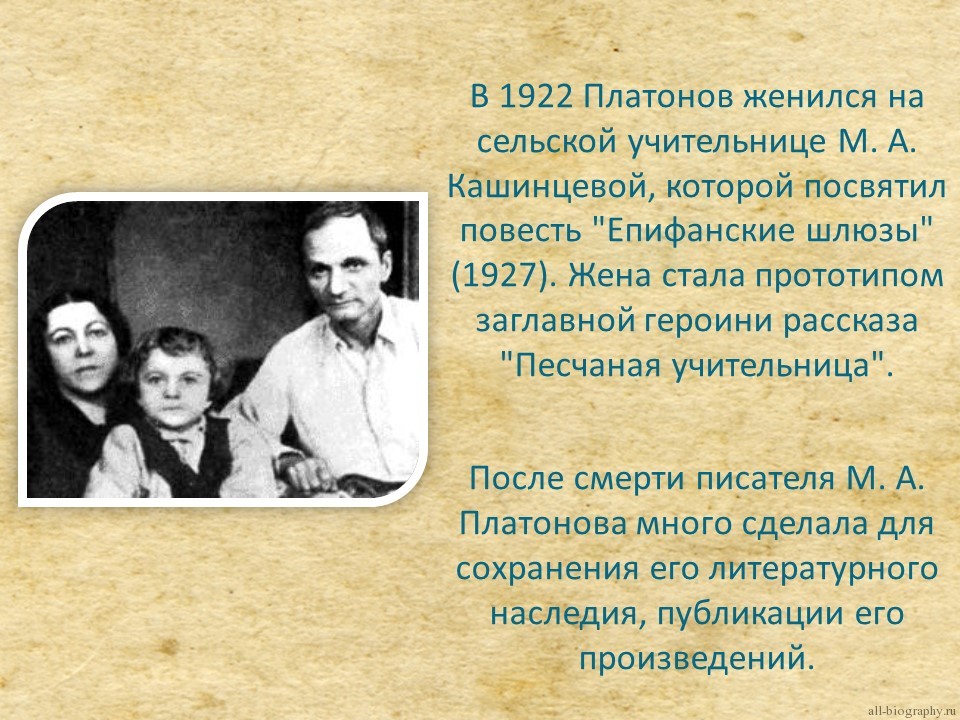

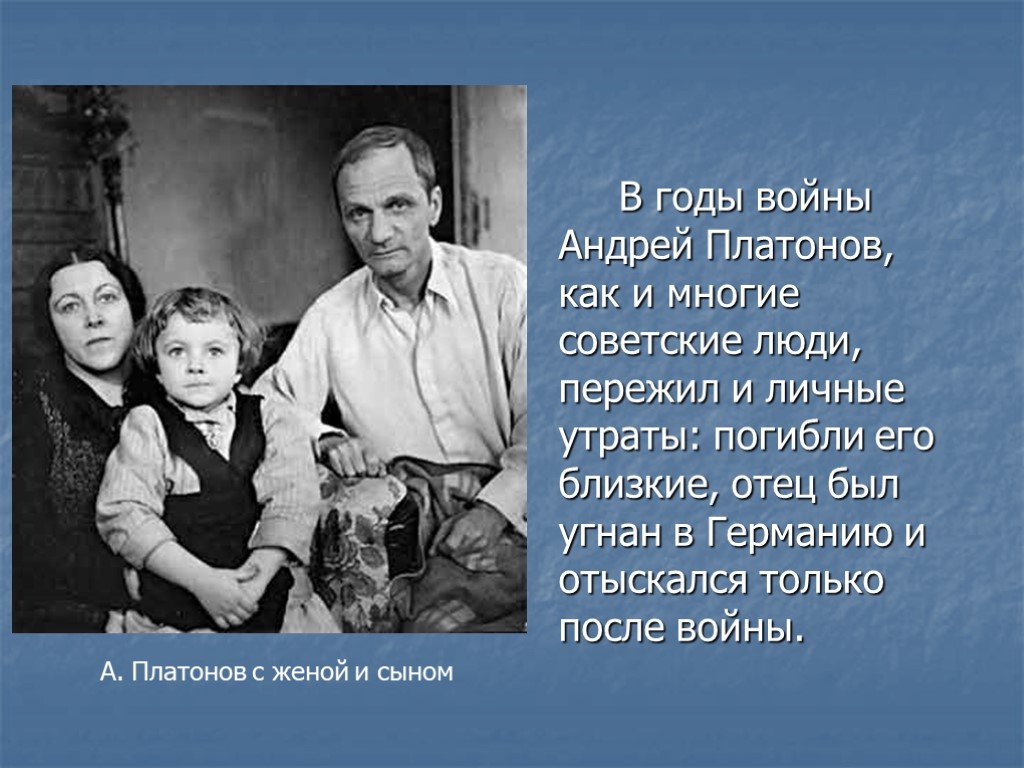

В 1922 Платонов женился на сельской учительнице М.А.Кашинцевой, которой посвятил повесть Епифанские шлюзы (1927). Жена стала прототипом заглавной героини рассказа Песчаная учительница. После смерти писателя М. А.Платонова много сделала для сохранения его литературного наследия, публикации его произведений.

А.Платонова много сделала для сохранения его литературного наследия, публикации его произведений.

В 1926 Платонов был отозван на работу в Москву в Наркомзем. Был направлен на инженерно-административную работу в Тамбов. Образ этого «обывательского» города, его советской бюрократии узнается в сатирической повести Город Градов (1926). Вскоре Платонов вернулся в Москву и, оставив службу в Наркомземе, стал профессиональным литератором.

Первой серьезной публикацией в столице стала повесть Епифанские шлюзы. За ней последовала повесть Сокровенный человек (1928). Описанные в Епифанских шлюзах преобразования Петра I перекликались в творчестве Платонова с современными ему «головными» коммунистическими проектами глобального переустройства жизни. Эта тема является главной в очерке Че-Че-О (1928), написанном совместно с Б.Пильняком после поездки в Воронеж в качестве корреспондентов журнала «Новый мир».

Некоторое время Платонов был членом литературной группы «Перевал». Членство в «Перевале», а также публикация в 1929 рассказа Усомнившийся Макар вызвали волну критики в адрес Платонова. В том же году получил резко отрицательную оценку А.М.Горького и был запрещен к печати роман Платонова Чевенгур (1926–1929, опубл. в 1972 во Франции, в 1988 в СССР).

Членство в «Перевале», а также публикация в 1929 рассказа Усомнившийся Макар вызвали волну критики в адрес Платонова. В том же году получил резко отрицательную оценку А.М.Горького и был запрещен к печати роман Платонова Чевенгур (1926–1929, опубл. в 1972 во Франции, в 1988 в СССР).

Чевенгур стал не только самым большим по объему произведением Платонова, но и важной вехой в его творчестве. Писатель довел до абсурда идеи коммунистического переустройства жизни, владевшие им в молодости, показав их трагическую неосуществимость. Черты действительности приобрели в романе гротескный характер, в соответствии с этим сформировался и сюрреалистический стиль произведения. Его герои чувствуют свое сиротство в обезбоженном мире, свою разъединенность с «душой мира», которая воплощается для них в бесплотных образах (для революционера Копенкина – в образе неведомой ему Розы Люксембург). Пытаясь постичь тайны жизни и смерти, герои романа строят социализм в уездном городе Чевенгуре, избрав его как место, в котором благо жизни, точность истины и скорбь существования «происходят сами собой по мере надобности». В утопическом Чевенгуре чекисты убивают буржуев и полубуржуев, а пролетарии питаются «пищевыми остатками буржуазии», потому что главной профессией человека является его душа. По словам одного из персонажей, «большевик должен иметь пустое сердце, чтобы туда все могло поместиться». В финале романа главный герой Александр Дванов погибает по собственной воле, дабы постичь тайну смерти, поскольку понимает: тайна жизни не поддается разгадке теми способами, что применяются для ее преобразования.

В утопическом Чевенгуре чекисты убивают буржуев и полубуржуев, а пролетарии питаются «пищевыми остатками буржуазии», потому что главной профессией человека является его душа. По словам одного из персонажей, «большевик должен иметь пустое сердце, чтобы туда все могло поместиться». В финале романа главный герой Александр Дванов погибает по собственной воле, дабы постичь тайну смерти, поскольку понимает: тайна жизни не поддается разгадке теми способами, что применяются для ее преобразования.

Переустройство жизни является центральной темой повести Котлован (1930, опубл. в 1969 в ФРГ, в 1987 в СССР), действие которой происходит во время первой пятилетки. «Общепролетарский дом», котлован для которого роют герои повести, является символом коммунистической утопии, «земного рая». Котлован становится могилой для девочки Насти, символизирующей в повести будущее России. Стройка социализма вызывает ассоциации с библейским рассказом о строительстве Вавилонской башни. В Котловане воплощен также традиционный для Платонова мотив странствия, во время которого человек – в данном случае безработный Вощев – постигает истину, пропуская через себя пространство. В послесловии к американскому изданию Котлована И.Бродский отметил сюрреализм Платонова, в полной мере выразившийся в образе участвующего в строительстве медведя-молотобойца. По мнению Бродского, Платонов «сам подчинил себя языку эпохи, увидев в нем такие бездны, заглянув в которые однажды, он уже более не мог скользить по литературной поверхности».

В послесловии к американскому изданию Котлована И.Бродский отметил сюрреализм Платонова, в полной мере выразившийся в образе участвующего в строительстве медведя-молотобойца. По мнению Бродского, Платонов «сам подчинил себя языку эпохи, увидев в нем такие бездны, заглянув в которые однажды, он уже более не мог скользить по литературной поверхности».

Выход в свет повести-хроники Впрок с разгромным послесловием А.Фадеева (1931), в которой коллективизация сельского хозяйства была показана как трагедия, сделала публикацию большинства произведений Платонова невозможной. Исключение составил сборник прозы Река Потудань (1937). Повести Джан (1935), Ювенильное море (1934), написанные в 1930-е годы пьесы Шарманка и 14 Красных Избушек не были опубликованы при жизни автора. Публикация произведений Платонова была разрешена в годы Отечественной войны, когда прозаик работал фронтовым корреспондентом газеты «Красная звезда» и писал рассказы на военную тему (Броня, Одухотворенные люди, 1942; Смерти нет!, 1943; Афродита, 1944 и др. ; вышло 4 книги). После того как его рассказ Семья Иванова (другое название – Возвращение) в 1946 подвергся идеологической критике, имя Платонова было вычеркнуто из советской литературы. Написанный в 1930-е годы роман Счастливая Москва был обнаружен только в 1990-е годы. Первая после большого перерыва книга Волшебное кольцо и другие сказки была издана в 1954, уже после смерти автора. Все публикации произведений Платонова сопровождались в советский период цензурными ограничениями.

; вышло 4 книги). После того как его рассказ Семья Иванова (другое название – Возвращение) в 1946 подвергся идеологической критике, имя Платонова было вычеркнуто из советской литературы. Написанный в 1930-е годы роман Счастливая Москва был обнаружен только в 1990-е годы. Первая после большого перерыва книга Волшебное кольцо и другие сказки была издана в 1954, уже после смерти автора. Все публикации произведений Платонова сопровождались в советский период цензурными ограничениями.

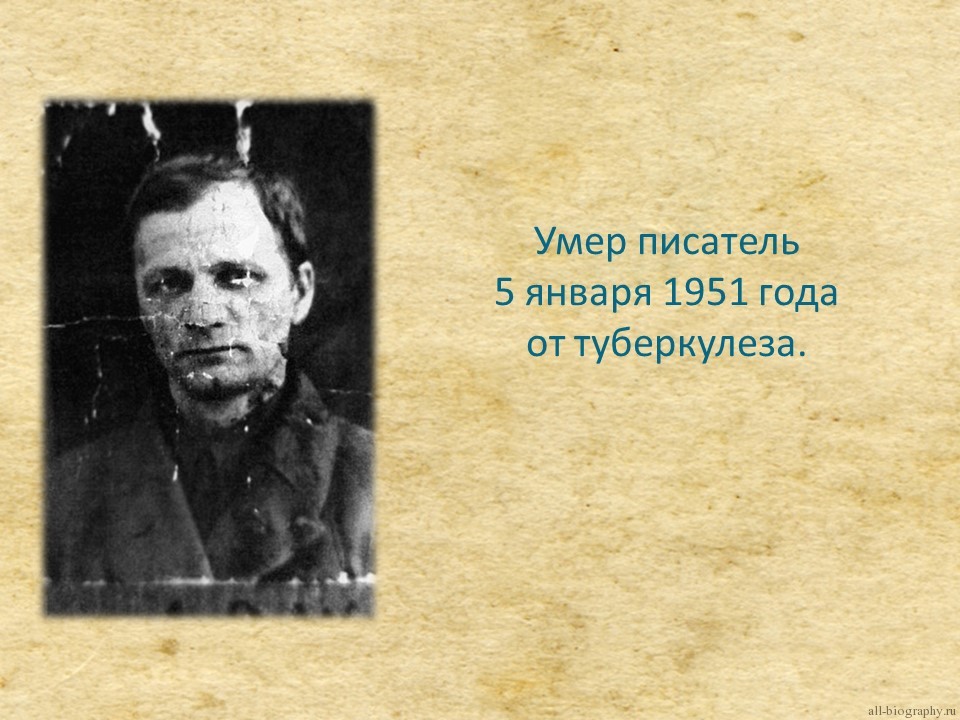

Умер Платонов в Москве 5 января 1951.

Андрей Платонов | биография и творчество

Роль и место в литературе

Около тысячи исследовательских работ посвящено творчеству одного из самых неоднозначных и самобытных авторов первой половины 20 века Андрея Платонова. Писателем высокого напряжения называли русского советского писателя, поэта и публициста.

У Платонова была на редкость сложная судьба. Это выражалось не столько в плане материального благополучия, сколько в том, что у мастера такого масштаба не было ни единой возможности публиковаться на родине. За ее пределами в то время его имя было никому не известно, хотя объемы и разнонаправленность его творчества впечатляли – из-под его пера, помимо романов выходили и рассказы, и пьесы и очерки. Имея рабочее происхождение и бунтарский революционный склад души, Платонов оставался человеком мирным и доброжелательным и не мог понять, «почему он не нужен своей земле».

За ее пределами в то время его имя было никому не известно, хотя объемы и разнонаправленность его творчества впечатляли – из-под его пера, помимо романов выходили и рассказы, и пьесы и очерки. Имея рабочее происхождение и бунтарский революционный склад души, Платонов оставался человеком мирным и доброжелательным и не мог понять, «почему он не нужен своей земле».

Ямская слобода

Очень много вопросов, связанных с жизнью и творчеством писателя, остается и по сей день. Его странный и загадочный образ еще не совсем обрел свое место в культурной жизни России. Для многих он непонятен не только своим языком, но и своеобразным взглядом на мир, отличным от взглядов большинства. В этом и заключался трагизм его положения изгоя на фоне знаменитых мэтров советской литературы.

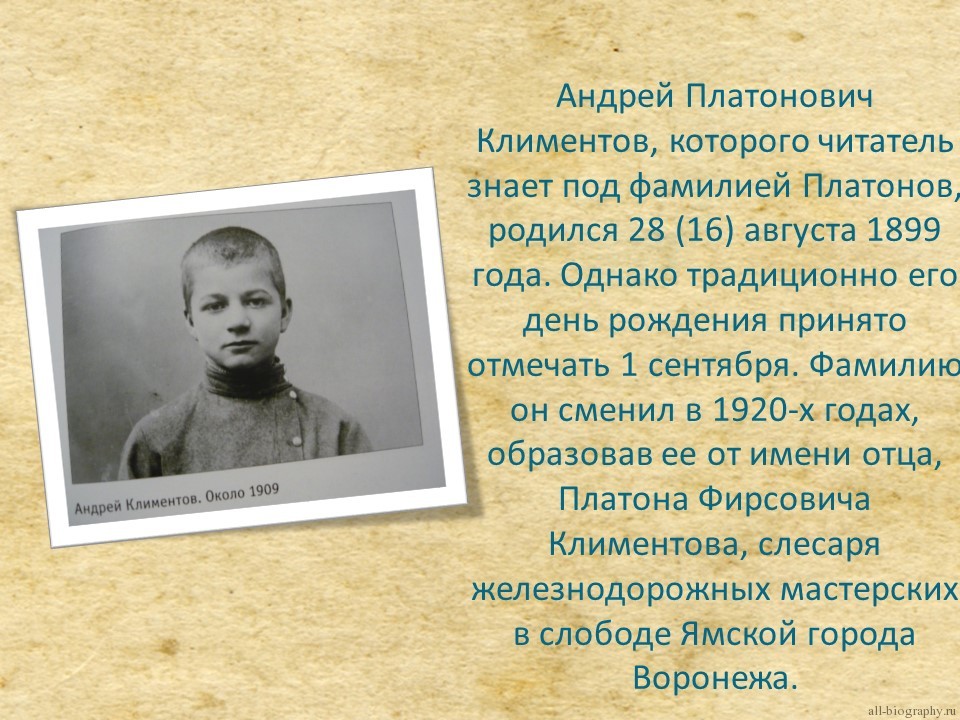

Происхождение и ранние годы

Платонов – не наследственная фамилия писателя, а литературный псевдоним. Настоящая фамилия Андрея – Климентов. Родился он на одной из рабочих окраин Воронежа, в Ямской слободе 28 августа 1899 года. Кроме него, в семье воспитывалось еще десять младших братьев и сестер. Андрей был старшим ребенком слесаря и машиниста паровоза Платона Климентова и домохозяйки Марии Лобочихиной. Отец был настоящим пролетарием, его добросовестный труд был дважды оценен родиной в виде присвоения ему звания Героя труда.

Кроме него, в семье воспитывалось еще десять младших братьев и сестер. Андрей был старшим ребенком слесаря и машиниста паровоза Платона Климентова и домохозяйки Марии Лобочихиной. Отец был настоящим пролетарием, его добросовестный труд был дважды оценен родиной в виде присвоения ему звания Героя труда.

Мама писателя

Отец писателя

Чтобы содержать такое немалочисленное семейство, Климентову старшему приходилось трудиться сутками. Дети, по мере взросления, пополняли ряды кормильцев и начинали зарабатывать деньги на жизнь.

Образование

Когда Андрею исполнилось семь лет, его отдали в церковно-приходскую школу. После ее окончания он, в 1909 году поступил в обычную четырехгодичную школу, на момент окончания которой ему было тринадцать лет. С этого возраста началась трудовая биография будущего писателя. Как на самого старшего из детей, на него возлагалась обязанность по зарабатыванию денег. До восемнадцатилетнего возраста Андрей получил уже несколько рабочих профессий, обучаясь им в разных мастерских.

Учеба в железнодорожном техникуме началась в 1918 году. Андрею не довелось окончить его, этому помешала Гражданская война. Молодой человек, не колеблясь, принял сторону большевиков и вступил в ряды Красной Армии. Именно в это время, под влиянием грандиозных событий, связанных с Октябрьской революцией, у него обнаружилось писательское дарование.

Творчество

Андрей в детстве

В двадцатых годах Андрей взял себе новую фамилию – Платонов. Под этим псевдонимом он начинает сотрудничать с различными воронежскими издательствами. Начало его творчества отличалось многообразием жанров, это были и стихи, и очерки, и проза и критика. Первым произведением Платонова, вышедшим отдельным изданием в 1921 году, была «Электрификация». Через два года вышел сборник его стихов «Голубая глубина». В 1926 году издается повесть «Епифанские шлюзы», после которой имя Платонова стало узнаваемым. В это время, уже, будучи женатым, писатель перевозит семью в Москву и с головой погружается в работу.

Юношеские годы

Результатом этого вдохновения стали две повести – «Эфирный тракт» и «Город Градов», а также несколько рассказов. Одной из значимых работ писателя можно назвать роман «Чевенгур», написанный в 1929 году. В следующем году Платонов заканчивает нашумевший впоследствии роман «Котлован». К сожалению, автору так и не довелось узнать реакцию широкой публики на эти произведения. Изданы они были лишь после его смерти. При жизни же писатель не был обласкан властями, и его имя часто оказывалось в списке опальных авторов.

После выхода в свет повести «Впрок» в 1931 году Платонов всей кожей ощутил немилость и негодование И.В. Сталина, который запретил издавать этого писателя, несмотря ни на какие обстоятельства.

Когда власти немного ослабили тиски цензуры, Платонов в 1934 году уехал с коллегами в Среднюю Азию. В результате этой поездки появился рассказ «Такыр». На писателя вновь обрушился шквал критики, а сам Вождь Народов, иногда просматривавший его произведения, сделал на полях заметки сплошь из бранных слов, которые относились как к произведению, так и к личности самого автора.

С женой и сыном

Платонов на удивление спокойно реагировал на негатив со стороны властей и не собирался прекращать свою деятельность. В 1936 году он каким-то образом сумел опубликовать некоторые из своих вещей. Когда началась Великая Отечественная война, характер его творчества изменился – военная тема стала основной в его произведениях.

На фронте писатель служил корреспондентом «Красной звезды», но не только авторучка была его основным оружием – он наравне со всеми принимал участие в боях. Он внимательно наблюдал за тем, как общаются между собой бойцы во время затишья, интересовался их бытом. В этих моментах он находил вдохновение для своих рассказов и военных очерков.

К сожалению, послевоенные годы оказались для писателя не самыми легкими – переписывание народных сказок одно время являлось единственным заработком Андрея.

Главные произведенияРоман «Чевенгур» был написан в 1929 году, а опубликован через десятилетия после смерти автора в Великобритании. Он по праву, наравне с «Котлованом» считается главным произведением Платонова. Советскому читателю он стал доступен почти в одно время с антиутопиями «О новый дивный мир» и «1984». Однако, если у Хаксли и Оруэлла повествование во многом можно назвать завуалированным, то в «Чевенгуре» Платонова, который все же не является прямой антиутопией или утопией, явно звучит прямой политический подтекст.

Он по праву, наравне с «Котлованом» считается главным произведением Платонова. Советскому читателю он стал доступен почти в одно время с антиутопиями «О новый дивный мир» и «1984». Однако, если у Хаксли и Оруэлла повествование во многом можно назвать завуалированным, то в «Чевенгуре» Платонова, который все же не является прямой антиутопией или утопией, явно звучит прямой политический подтекст.

С дочерью Машей

В «Котловане» (1930) читателю интересны, прежде всего, смысловые игры, пронизывающие буквально каждую страницу произведения. Некоторые называют текст романа токсичным но, тем не менее, только в нем можно насладиться знаменитым платоновским стилем и языком.

В «Котловане» обнажена жестокая правда тридцатых годов периода коллективизации. Роман пролежал на полке почти сорок лет, впервые был опубликован в США и приобрел необычайную популярность. Произведение также не является чистой антиутопией, здесь нет будущего и отрицательных вариантов его наступления. Но чувства и поступки героев настроены именно на него.

Рассказ «В прекрасном и яростном мире» был опубликован в 1941 году. Главная тема – преодоление советским человеком испытаний, выпавших на его долю. Еще одна тема – одиночество таланта, которому нередко сопутствует гордыня, приводящая к слепоте. Не обязательно смотреть на мир широко раскрытыми глазами, достаточно раскрыть ему свое сердце.

Памятник в Воронеже

Отношение к враждебности прекрасного мира хорошо передают характеры главных героев – машиниста Мальцева и молодого человека Кости. Рассказ повествует об истории их взаимоотношений, от знакомства и постепенного сближения до крепкой дружбы, проявившей себя в беде.

Последние годы

В 1946 году Платонов вернулся домой. У него был диагностирован туберкулез, по одной из версий, подхваченный на фронте, а по другой – от заразившего его

Могила Платонова

сына. В этот период появился на свет рассказ «Семья Иванова». Он был напечатан с измененным названием «Возвращение» и снова вызвал бурное негодование критиков. Автора обвиняли в клевете на советских солдат, из-за чего ему был закрыт доступ во все издательства.

Автора обвиняли в клевете на советских солдат, из-за чего ему был закрыт доступ во все издательства.

Семью содержать было не на что, и дочь Маша подсказала отцу идею переработки народных сказок. За год до смерти Андрей Платонович закончил работу над «Волшебным кольцом» и «Неизвестным цветком». В семидесятые годы по этим сказкам были созданы мультфильмы, которые по сей день остаются востребованными.

Андрей Платонов умер от туберкулеза 5 января 1951 года. Последним приютом писателя стало Армянское кладбище Москвы. Супруга пережила его на тридцать лет. Дочь Мария до самой своей смерти была организатором компании по изданию богатого творческого наследия отца. Она умерла в 2005 году и похоронена на том же кладбище.

Хронологическая таблица (по датам)

| Год (годы) | Событие |

| 1899 | Год рождения писателя |

| 1906 | Поступление в церковно-приходскую школу |

| 1909-1913 | Учеба в четырехклассной школе |

| 1911 | Написание первых стихотворений |

| 1913-1918 | Работа разнорабочим на разных предприятиях Воронежа |

| 1918 | Написание статей в воронежских газетах |

| 1918 | Поступление в ж/д училище, уход на фронт |

| 1919 | Работа помощником машиниста |

| 1920 | Вступление в ВКП(б) |

| 1921 | Выход брошюры «Электрификация» |

| 1922-1924 | Работа в системе мелиорации |

| 1926 | Переезд в Москву |

| 1927-1930 | Работа над романами «Чевенгур» и «Котлован» |

| 1931 | Критика И. В. Сталиным повести «Впрок» В. Сталиным повести «Впрок» |

| 1931 | Переезд в дом Герцена, где живет до конца жизни |

| 1932 | Выход «Высокого напряжения» и «Ювенильного моря» |

| 1934 | Поездка в Среднюю Азию |

| 1935 | Написан рассказ «Джан» |

| 1936 | Закончен роман «Счастливая Москва» |

| 1941 | Уход на фронт собкором |

| 1944 | Диагностируется туберкулез |

| 1944-1951 | По возможности продолжает заниматься писательством |

| 1951 | Не стало Андрея Платоновича Платонова |

Интересные факты

- был старшим среди одиннадцати детей своих родителей;

- первые стихи попробовал написать в двенадцать лет;

- в течение жизни сменил десятки профессий;

- работать начал в 14 лет, чтобы помочь отцу содержать семью;

- Платонов – один из многих псевдонимов Андрея Климентова;

- многие произведения были опубликованы через много лет после смерти писателя;

- И.

Бродский сравнивал талант Платонова с Достоевским;

Бродский сравнивал талант Платонова с Достоевским; - ухаживал за своим, больным туберкулезом, сыном;

- один из астероидов был назван в честь Платонова.

Память о писателе

Улица, библиотека, гимназия, литературная премия, электропоезд – все эти объекты носят имя Платонова в Воронеже.

В центре Воронежа установлен памятник писателю.

С 2011 года в Воронежском литературном музее постоянно функционирует выставка, посвященная жизни и творчеству Андрея Платонова.

На проходной Воронежского тепловозоремонтного завода им. Ф. Э. Дзержинского и на здании вокзала ст. Воронеж-1 установлены мемориальные доски в память о Платонове.

http://platonov-ap.ru/ Сайт о жизни и творчестве А.П. Платонова

https://vk.com/club196724 Сообщество поклонников А.П. Платонова

https://www.youtube.com/watch?v=32TMbEM80sQ Фильм об Андрее Платонове

Ирина Зарицкая | Просмотров: 16.

Британика

- Развлечения и поп-культура

- География и путешествия

- Здоровье и медицина

- Образ жизни и социальные вопросы

- Литература

- Философия и религия

- Политика, право и правительство

- Наука

- Спорт и отдых

- Технология

- Изобразительное искусство

- Всемирная история

- Этот день в истории

- Викторины

- Подкасты

- Словарь

- Биографии

- Резюме

- Популярные вопросы

- Обзор недели

- Инфографика

- Демистификация

- Списки

- #WTFact

- Товарищи

- Галереи изображений

- Прожектор

- Форум

- Один хороший факт

- Развлечения и поп-культура

- География и путешествия

- Здоровье и медицина

- Образ жизни и социальные вопросы

- Литература

- Философия и религия

- Политика, право и правительство

- Наука

- Спорт и отдых

- Технология

- Изобразительное искусство

- Всемирная история

- Britannica Classics

Посмотрите эти ретро-видео из архивов Encyclopedia Britannica.

- Demystified Videos

В Demystified у Britannica есть все ответы на ваши животрепещущие вопросы. - #WTFact Видео

В #WTFact Britannica делится некоторыми из самых странных фактов, которые мы можем найти. - На этот раз в истории

В этих видеороликах узнайте, что произошло в этом месяце (или любом другом месяце!) в истории. - Britannica объясняет

В этих видеороликах Britannica объясняет различные темы и отвечает на часто задаваемые вопросы.

- Студенческий портал

Britannica — это главный ресурс для учащихся по ключевым школьным предметам, таким как история, государственное управление, литература и т. д. - Портал COVID-19

Хотя этот глобальный кризис в области здравоохранения продолжает развиваться, может быть полезно обратиться к прошлым пандемиям, чтобы лучше понять, как реагировать сегодня. - 100 женщин

Britannica празднует столетие Девятнадцатой поправки, выделяя суфражисток и политиков, творящих историю.

- Britannica Beyond

Мы создали новое место, где вопросы находятся в центре обучения. Вперед, продолжать. Просить. Мы не будем возражать. - Спасение Земли

Британника представляет список дел Земли на 21 век. Узнайте об основных экологических проблемах, стоящих перед нашей планетой, и о том, что с ними можно сделать! - SpaceNext50

Britannica представляет SpaceNext50. От полёта на Луну до управления космосом — мы исследуем широкий спектр тем, которые подпитывают наше любопытство к космосу!

Страница недоступна

Приносим извинения! Этот контент недоступен. Посетите домашнюю страницу Britannica или воспользуйтесь полем поиска ниже.

Поиск в Британике

Исследование стихов: правда или вымысел?

Некоторые любят погорячее: 9 супов со всего мира

Наука продакт-плейсмента и почему одни работают лучше, чем другие

Чисто платонический | VQR Online

Книга Льюиса Кэрролла. Под редакцией Ричарда Херрика. Нью-Йорк: Линкольн Маквей: The Dial Press. 3 доллара.

Под редакцией Ричарда Херрика. Нью-Йорк: Линкольн Маквей: The Dial Press. 3 доллара.

У человека десять пальцев: отсюда важность столетних юбилеев. В смутном прошлом, когда Природа выпустила на рынок свои первые экспериментальные модели отряда млекопитающих, она разделила их конечности на пять частей. Пытливому взору ученого никогда не раскрывалась причина такого выбора, но если бы она выбрала четыре или шесть, мы не должны были бы сейчас обращать свой взор на загадочную фигуру Чарльза Лютвиджа Доджсона, также известного как Льюис Кэрролл, когда-то читавшего лекции в математик в Крайст-Черч-колледже в Оксфорде, автор книг «Алиса в стране чудес», «Зазеркалье» и «Охота на Снарка», если упомянуть три его самые известные работы. Если бы с математиками, в том числе с Доджсоном, посоветовались по этому поводу, они единодушно проголосовали бы за шесть пальцев, но если бы они попытались изложить свои доводы Природе, она, несомненно, ответила бы, как герцогиня: «О, не беспокойтесь».

Принято считать, что Льюис Кэрролл (используя известное имя) является чем-то вроде литературной аномалии. Но современная постановка проблемы поверхностна. Нам предлагается просто противопоставление Доджсона, математика, с головой в облаках или над ними, и создателя «Алисы»; между возвышающимся интеллектом и писателем «бреда» для детей. Такова точка зрения, представленная рассказом о том, что королева Виктория, восхищённая Алисой, написала автору для других его книг и получила по почте его «Программу плоской алгебраической геометрии». Если бы дело было только в этом, то не нужно было бы никого долго задерживать. Это просто проблема того, как можно быть одновременно великим человеком и веселым дядей или дедушкой. Именно эта поверхностная оценка объясняет связь его имени с именем Эдварда Лира, как это недавно сделали некоторые. Льюис Кэрролл и Эдвард Лир, два великих писателя юношеской чепухи: такова версия наших литературных классификаторов и классификаций.

Те, кто не согласен с этой оценкой Льюиса Кэрролла, могут остаться в стороне. По-прежнему найдется немало верующих, готовых воздать ему должное, и нам нет нужды наполнять собрание леаристами и другими половинчатыми поклонниками. Но для тех, кто желает не только поклоняться, но и понимать, наша задача остается, и мы видим ее теперь двоякой: соотнести величие произведения с личностью автора и выделить в нем те качества, которые возвышают его до возвышение. Первая — проблема биографическая, вторая — литературоведческая.

Но для тех, кто желает не только поклоняться, но и понимать, наша задача остается, и мы видим ее теперь двоякой: соотнести величие произведения с личностью автора и выделить в нем те качества, которые возвышают его до возвышение. Первая — проблема биографическая, вторая — литературоведческая.

На биографическом подходе далеко не уедешь. Самому проницательному и сочувствующему критику было бы трудно найти в его характере хотя бы один элемент того, что мы обычно определяем как величие. Даже его единственный выдающийся талант, его математические способности, легко переоценить; это остановило долгий путь по эту сторону гения. Довольно типичный оксфордский дон, его ноги стояли спокойно, и он уверенно ступал по ним. Но он не был из тех, кто находит в уединенной жизни арену интеллектуальной смелости, смелости тем большей, что они избавлены от необходимости проверять свои выводы в мире действия. Дьякон официальной церкви, его ортодоксальность была крайней даже для своего времени, и он мог быть шокирован любым проявлением ереси в маленькой девочке. С этой стороны его воображение и интеллект были ограничены тридцатью девятью статьями. Все то, что наше время осуждает как викторианское, он, кажется, был полным воплощением. Его мелочность, как у Джеймса Босуэлла, не имела отношения к литературной проблеме. С точки зрения биографа он кажется лишенным крови в жилах и плоти на костях. Читал лекции по математике. Ему нравились маленькие девочки, но не нравились мальчики. Похоже, у него было мало взрослых друзей, и уж точно среди них не было мужчин. Я полагаю, что все это можно суммировать в какой-нибудь формуле Фрейда, но загадка все равно останется. Как это логичное и женственное ничтожество завоевало место среди авторов великой литературы?

С этой стороны его воображение и интеллект были ограничены тридцатью девятью статьями. Все то, что наше время осуждает как викторианское, он, кажется, был полным воплощением. Его мелочность, как у Джеймса Босуэлла, не имела отношения к литературной проблеме. С точки зрения биографа он кажется лишенным крови в жилах и плоти на костях. Читал лекции по математике. Ему нравились маленькие девочки, но не нравились мальчики. Похоже, у него было мало взрослых друзей, и уж точно среди них не было мужчин. Я полагаю, что все это можно суммировать в какой-нибудь формуле Фрейда, но загадка все равно останется. Как это логичное и женственное ничтожество завоевало место среди авторов великой литературы?

Если мы обратимся ко второй половине нашей задачи, то с самого начала столкнемся с загадкой классификации. У каждого великого автора есть своя индивидуальность, но есть и родство с другими. У книг, как и у их писателей, есть свои друзья и враги. Но если мы собираемся включить «Алису» в нашу коллекцию шедевров, она не предполагает сопоставления. Как и у ее автора, у нее нет друзей. Никакая другая работа, кажется, не приглашает ее в свою компанию, чтобы выступить спонсором ее включения. В Битве Книг она каким-то образом осталась невредимой, но ни один чемпион не сражался за нее. Не нужно экстравагантных выражений. Слово «бессмертие» легче использовать, чем оправдывать, а шестьдесят семь лет жизни не дают никаких оснований для бойких утверждений. Тем не менее произведение, пережившее хотя бы одно поколение, обладает некоторым качеством, выходящим за пределы чисто временного, и функция критики состоит в том, чтобы установить критерии, по которым это качество может быть распознано. Профессор Гилберт Мюррей изложил случай :

Как и у ее автора, у нее нет друзей. Никакая другая работа, кажется, не приглашает ее в свою компанию, чтобы выступить спонсором ее включения. В Битве Книг она каким-то образом осталась невредимой, но ни один чемпион не сражался за нее. Не нужно экстравагантных выражений. Слово «бессмертие» легче использовать, чем оправдывать, а шестьдесят семь лет жизни не дают никаких оснований для бойких утверждений. Тем не менее произведение, пережившее хотя бы одно поколение, обладает некоторым качеством, выходящим за пределы чисто временного, и функция критики состоит в том, чтобы установить критерии, по которым это качество может быть распознано. Профессор Гилберт Мюррей изложил случай :

Я думаю, ясно, что в любом великом литературном произведении есть душа, которая живет, и тело, которое погибает; и, далее, так как душа никогда не может быть найдена обнаженной без всякого тела, она все время создает себе новые тела, изменяясь со временем.

Именно эта сила реинкарнации составляет самую суть «бессмертия». Ни одно великое произведение не живет, как Вечный Жид, непрерывной жизнью в веках, а постоянно возрождается вместе с поколениями людей. Платон забыл Афины и шекспировскую королеву Елизавету, и усилия историков-ученых вернуть их в прошлое подобны усилиям психиатров, пытающихся заставить жертву амнезии вспомнить свою жену и детей. А о силе перевоплощения в «Алисе» свидетельствует то, как она растет вместе с нами. Многие люди упускают из виду это; они думают, что «Алиса» должна быть «слишком старой» для детей, не понимая, что «Алиса для взрослых» — это совсем другая книга.

Ни одно великое произведение не живет, как Вечный Жид, непрерывной жизнью в веках, а постоянно возрождается вместе с поколениями людей. Платон забыл Афины и шекспировскую королеву Елизавету, и усилия историков-ученых вернуть их в прошлое подобны усилиям психиатров, пытающихся заставить жертву амнезии вспомнить свою жену и детей. А о силе перевоплощения в «Алисе» свидетельствует то, как она растет вместе с нами. Многие люди упускают из виду это; они думают, что «Алиса» должна быть «слишком старой» для детей, не понимая, что «Алиса для взрослых» — это совсем другая книга.

Другие авторы встречаются с тем, у кого есть эта сила обращения ко всем возрастам; например, Ганс Андерсен, некоторые из сказок которого с годами приобретают новый смысл и открывают новые глубины нашему расширенному опыту. Но Андерсен был поэтом, и душа, живущая в Оловянном солдатике или в Ёлочке, — это поэтическая душа, взывающая к нашим эмоциям и нашему чувству прекрасного. Нетрудно понять, что они выжили, ибо огонь поэзии неугасим. Однако красота и эмоции — это слова, которые нельзя применить к одной странице, когда-либо написанной Льюисом Кэрроллом. «Приключения» Алисы даже не возбуждают; такой сюжет, как у них, движется с мягчайшими волнами, не перемежающимися трепетом или напряжением.

Однако красота и эмоции — это слова, которые нельзя применить к одной странице, когда-либо написанной Льюисом Кэрроллом. «Приключения» Алисы даже не возбуждают; такой сюжет, как у них, движется с мягчайшими волнами, не перемежающимися трепетом или напряжением.

Единственное подходящее слово – юмор. Вот, наконец, мы, кажется, в безопасности. Льюис Кэрролл принадлежит к юмористам; это правильная полка в нашей библиотеке. Но кто еще есть? Аристофан? Рабле? Сервантес? Мольер? Можно себе представить, как содрогнулся Чарльз Доджсон, оказавшись в этой полнокровной компании. (Он считал W.

S. Gilbert неприличным!) Но какие у нас есть великие юмористы, не принадлежащие к их традициям, смешивающие злобу и пафос со своим горловым смехом над человечеством?

Ну, я хотел бы предложить один: Евклид. Я признаю, что он довольно скуп на свои шутки, но они вполне уместны. Вы, может быть, помните ту, где он представляет себе треугольник с двумя равными углами и неравными смежными сторонами, а затем продолжает в своей неподражаемой сухости показывать, как комичен был бы такой треугольник. Если мне будет позволено сказать пару слов по такому важному вопросу, как классификация юмора: мы находим основу в природе контрастов, которые представляет нам юмор, — пропасти между моральной целью и достижениями Дон Кихота, между претензиями и личностью господина Журдена и т.д. И Евклид олицетворяет в своей самой чистой и утонченной форме Интеллектуала-шутку, контраст между предпосылками и заключением. Мы находим это также у Платона, менее разреженное и более широко основанное на нашем общем наследии. И вот, наконец, мы находим духовных предков Льюиса Кэрролла, источник и источник его вдохновения. Возьмем, к примеру, следующий Платонический диалог:

Если мне будет позволено сказать пару слов по такому важному вопросу, как классификация юмора: мы находим основу в природе контрастов, которые представляет нам юмор, — пропасти между моральной целью и достижениями Дон Кихота, между претензиями и личностью господина Журдена и т.д. И Евклид олицетворяет в своей самой чистой и утонченной форме Интеллектуала-шутку, контраст между предпосылками и заключением. Мы находим это также у Платона, менее разреженное и более широко основанное на нашем общем наследии. И вот, наконец, мы находим духовных предков Льюиса Кэрролла, источник и источник его вдохновения. Возьмем, к примеру, следующий Платонический диалог:

«А сколько часов в день вы занимались уроками?» сказала Алиса. . .

«Десять часов в первый день, — сказал Квази-Черепаха, — девять на следующий и так далее».

«Какой любопытный план!» — воскликнула Алиса.

«Вот почему они называются уроками,» заметил Грифон: «потому что они уменьшаются день от день».

Это была совершенно новая идея для Алисы, и она немного подумала, прежде чем сделать следующее замечание. — Значит, одиннадцатый день должен был быть праздником?

— Значит, одиннадцатый день должен был быть праздником?

«Конечно, был», — сказал Квази-Черепаха.

«А как вы справились на двенадцатом?» Алиса нетерпеливо продолжала.

— Хватит об уроках, — очень решительным тоном перебил Грифон, — расскажи ей теперь что-нибудь об играх. j

Или, опять же, этот резкий комментарий к идее Добра.

Первым нарушил молчание Шляпник. «Какой сегодня день месяца?» — сказал он, обращаясь к Алисе: он вынул часы из кармана и беспокойно смотрел на них, то и дело встряхивая их и поднося к уху.

Алиса немного подумала, а затем сказала: «Четвертый».

«Два дня ошиблись!» вздохнул Шляпник. — Я же говорил тебе, что масло для работы не годится! — добавил он, сердито глядя на Мартовского Зайца.

«Это было лучшее масло», — кротко ответил Мартовский Заяц.

Нет необходимости умножать иллюстрации. Мы могли бы выбрать их наугад. И завершение нашего критического поиска проливает свет на биографическую загадку: мы видим автора как подлинный продукт его специальной подготовки и его окружения; его математических исследований и атмосферы схоластики и парадокса, которой дышал Оксфорд девятнадцатого века.