«Первый император России» — исторический портрет, посвященный 350-летию со дня рождения Петра Первого

28

Июл,2022

«Первый император России» — исторический портрет, посвященный 350-летию со дня рождения Петра Первого

Статьи библиотеки №37

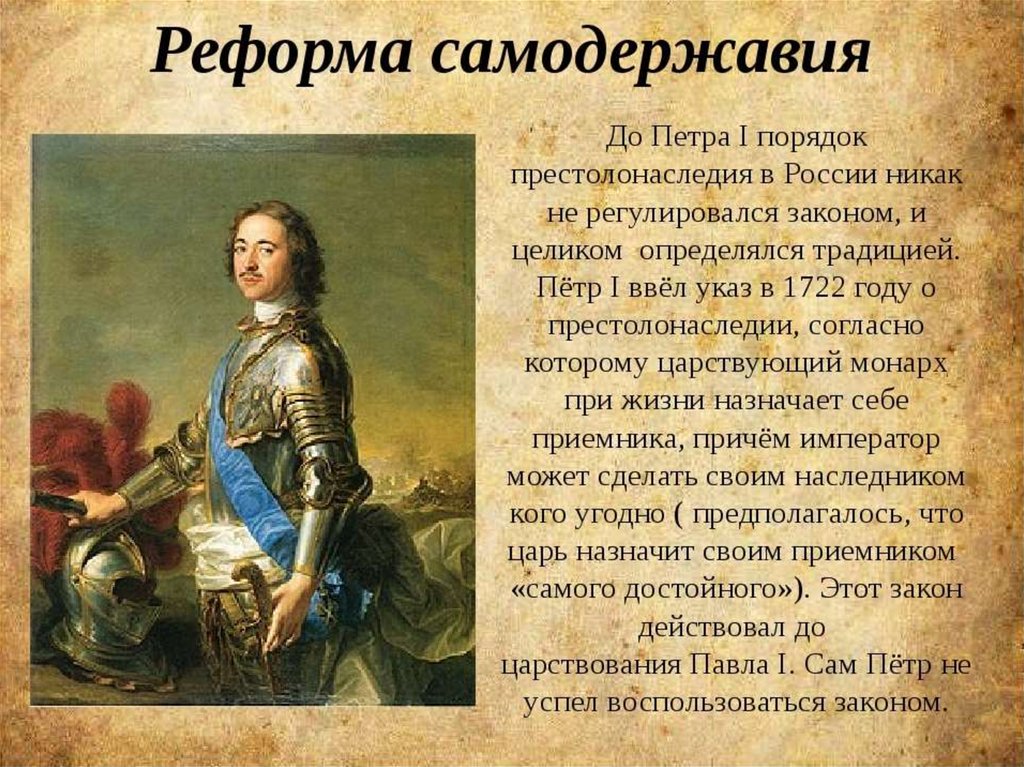

В этом году наша страна отмечает 350-летие со дня рождения Петра Первого — выдающегося государственного деятеля, русского царя из династии Романовых, первого российского императора, великого реформатора.

Пётр Алексеевич был провозглашён царём в 1682 году в 10-летнем возрасте, стал править самостоятельно с 1689 года. С юных лет проявляя интерес к наукам и заграничному образу жизни, Пётр первым из русских царей совершил длительное путешествие в страны Западной Европы. По возвращении из него в 1698 году он развернул масштабные реформы российского государства и общественного уклада. В его правление отсталая страна совершила огромный скачок вперед в промышленном развитии. Россия утвердилась на берегах Балтики, приобрела кратчайший торговый путь в Европу. Появилась первая печатная газета, были открыты первые военные и профессиональные школы, возникли первые типографии, первый в стране музей и первая публичная библиотека. Наконец, первый указ об организации Академии наук. Одним из главных достижений Петра стало значительное расширение территорий России в Прибалтийском регионе после победы в Великой Северной войне, что позволило ему принять в 1721 году титул первого императора Российской империи. Через четыре года император Пётр Первый скончался, но созданное им государство продолжало интенсивно расширяться на протяжении всего XVIII века. Пётр стал объектом благоговейного культа в основанном им Санкт-Петербурге, равно как и во всей Российской империи.

Россия утвердилась на берегах Балтики, приобрела кратчайший торговый путь в Европу. Появилась первая печатная газета, были открыты первые военные и профессиональные школы, возникли первые типографии, первый в стране музей и первая публичная библиотека. Наконец, первый указ об организации Академии наук. Одним из главных достижений Петра стало значительное расширение территорий России в Прибалтийском регионе после победы в Великой Северной войне, что позволило ему принять в 1721 году титул первого императора Российской империи. Через четыре года император Пётр Первый скончался, но созданное им государство продолжало интенсивно расширяться на протяжении всего XVIII века. Пётр стал объектом благоговейного культа в основанном им Санкт-Петербурге, равно как и во всей Российской империи.

В XX веке его имя носили города Петроград, Петродворец, Петрокрепость, Петрозаводск; в честь него также названы крупные географические объекты — остров Петра I и залив Петра Великого. Во многих городах установлены памятники Петру Первому, наиболее знаменитый из которых — Медный всадник на Сенатской площади Петербурга. Для большинства первый российский император остается символом реформ и приобщения к мировой цивилизации.

Для большинства первый российский император остается символом реформ и приобщения к мировой цивилизации.

В соответствии с планом празднования 350-летия со дня рождения Петра I в библиотеке № 37 «Планета книг» оформлена выставка «Когда Россия молодая мужала с гением Петра», адресованная широкому кругу читателей. Книги, представленные на выставке, расскажут о жизни и роли Петра Алексеевича в истории России, о реформах, которые проводил император. Перед читателями откроется уникальная панорама времён правления Петра Великого, благодаря которому Россия стала государством, заставившим считаться с собою европейские державы. Особым спросом на выставке пользуется книга Александра Васильевича Емельянова «Работник на троне», вышедшая в Иркутске в издательстве «Сибирская книга». Это увлекательный и исторически достоверный рассказ о гениальном работнике на троне — Петре Великом и его эпохе. Автору удалось достоверно передать дух времени, наполнить жизнью сухие строчки и вереницы дат. Книжная выставка будет экспонироваться в библиотеке до конца 2022 года.

Библиотекарь библиотеки № 37

Груздякова Т. В.

Источники:

- Алексеев, С. П. Рассказы о Петре Первом / С. П. Алексеев ; худож. Н. Андреев. — М. : Дрофа, 2002. — 95. : цв. ил. — (Честь и отвага).

- Емельянов, А. В. Работник на троне : исторические чтения о Петре Великом и его эпохе, исторические рассказы, этюды / А. В. Емельянов ; худ. С. А. Бурчевская. — Иркутск : Сибирская книга, 2010. — 319. : рис.

- Шишов, А. В. От царства к империи : 1462-1725 / А. В. Шишов. — Москва : РИПОЛ КЛАССИК, 1998. — 476 с. : ил.

- Петр I Великий царь всея Руси и император всероссийский

- 25 интересных фактов о Петре Первом

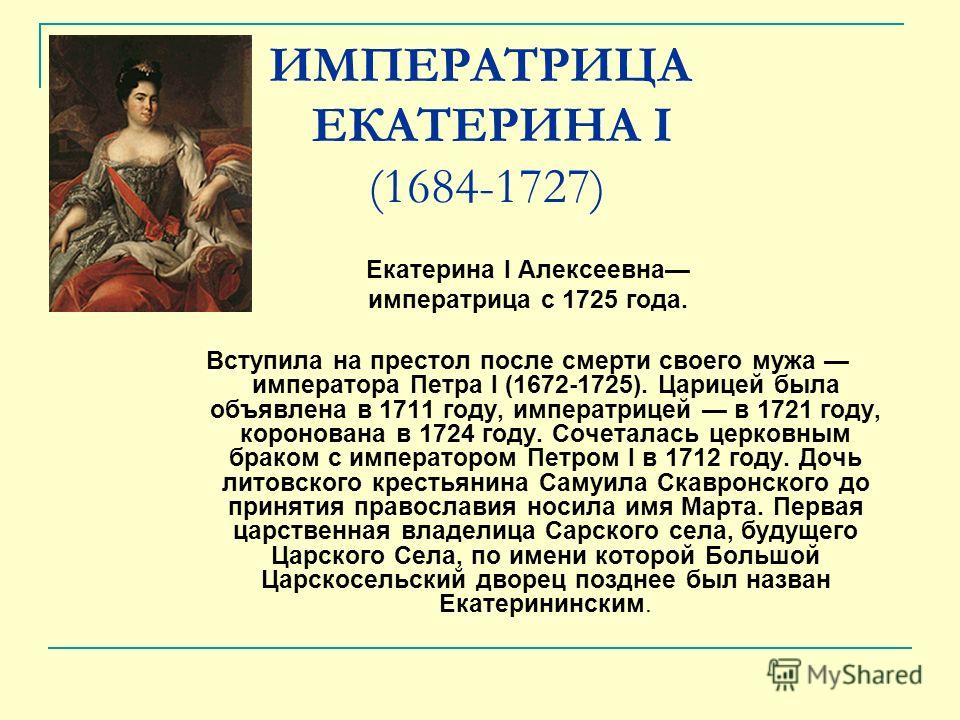

Крестьянка на троне. Почему после смерти Петра страну возглавила Екатерина? | Персона | КУЛЬТУРА

Для петровской эпохи характерны головокружительные карьеры. Любимцы первого российского императора могли рассчитывать на самые высокие посты независимо от своего происхождения.

Но самый ошеломительный взлет пережила, конечно, прибалтийская крестьянка Марта Скавронская, которая стала российской императрицей и вошла в историю под именем Екатерины I. Взаимоотношения Петра и Екатерины – это настоящая история любви, пусть и в очень специфических условиях.

Царь умер, да здравствует царица!

8 февраля 1725 года первый российский император, Петр Алексеевич Романов, прозванный Великим, ушел из жизни. Последние несколько лет до этого он страдал от болезни, которую современные медики, по сохранившимся описаниям, определяют как камни в почках. В ноябре 1724 года Петр сильно застудился, помогая сдвинуть засевшую на мель барку с солдатами недалеко от Лахты (характернейший пример, напоминающий о том, что царь даже в солидном возрасте готов был лично поработать руками), однако эти работы, по пояс в воде, спровоцировали новый приступ болезни, с которым даже могучий организм Петра уже не совладал.

2 февраля император, понимавший, к чему все идет, исповедался и причастился. 7 февраля была объявлена всеобщая амнистия – прощены все осужденные на смерть или каторгу (за исключением убийц и уличенных в неоднократном разбое).

7 февраля была объявлена всеобщая амнистия – прощены все осужденные на смерть или каторгу (за исключением убийц и уличенных в неоднократном разбое).

В тот же день в исходе второго часа Петр потребовал принести бумагу и чернила, чтобы распорядиться о своем наследнике, но, по сохранившимся свидетельствам, перо выпало из его рук, из написанного смогли разобрать только два слова: «Отдайте все…». Царь велел позвать дочь Анну Петровну, чтобы она писала под его диктовку, но когда та пришла, Петр уже впал в забытье.

Таким образом, вопрос о престолонаследии повис в воздухе – царь отменил прежний порядок, когда престол переходил следующему потомку по прямой линии. Вместо этого Петр Первый ввел правило, по которому государь сам определял своего преемника, но как раз этого-то сам он сделать и не сумел. Рано утром 8 февраля Петр скончался – однако ситуация безвластия в стране не возникла. Главным кандидатом на престол считался внук Петра Первого – Петр Алексеевич, за которого стояла вся родовитая знать (Долгорукие, Голицыны), считавшая его единственным законным наследником, рожденным от достойного царской крови брака.

Однако петровские «назначенцы», выбравшиеся из низов общества, такие как граф Толстой, генерал-прокурор Ягужинский и, разумеется, Александр Меншиков, понимали: такой поворот лишит их и влияния, и богатств, и, не исключено, головы. Поэтому они решили «поставить» на супругу Петра, Екатерину. Она была похожа на них по своему происхождению. При этом у «екатерининской» партии был козырь в рукаве – столичная гвардия до обожания предана императору и переносила это же отношение на его супругу. И когда началось заседание Сената, то двери в зал вышибли офицеры-преображенцы, прямо заявившие, что разобьют головы тем, кто пойдет против «матушки Екатерины».

С площади послышался барабанный бой – выглянувшие в окно сенаторы увидели, что перед окнами выстроены оба полка гвардии – Преображенский и Семеновский. Руководитель военной комиссии Репнин, досадливо поморщившись, поинтересовался – а кто вообще посмел без его приказа выводить полки на улицу? На что получил ответ от командира Преображенского полка  Хмурые лица гвардейцев и блеск наточенных штыков оказались серьезными аргументами, и заседание завершилось провозглашением императрицей Екатерины I. Так во главе империи оказалась простая прибалтийская крестьянка, которая в пору своих детства и юности и помыслить не могла о столь головокружительной карьере.

Хмурые лица гвардейцев и блеск наточенных штыков оказались серьезными аргументами, и заседание завершилось провозглашением императрицей Екатерины I. Так во главе империи оказалась простая прибалтийская крестьянка, которая в пору своих детства и юности и помыслить не могла о столь головокружительной карьере.

Военный трофей

До сих пор неизвестно ее происхождение. По одной версии, будущая императрица происходила из литовских или латышских крестьян из области Видземе, по другой – она была уроженкой эстонского Тарту. При этом фамилия Скавронская – польская. Очевидно только одно – это были самые низы тогдашнего общества, и для Марты Скавронской оказалось за счастье в 12 лет попасть в услужение в семью местного пастора Глюка, где ее учили грамоте и рукоделиям.

В 17 лет Марту выдали замуж за шведского драгуна по имени Иоганн Крузе. Через день или два после свадьбы трубач Иоганн со своим полком отбыл на театр русско-шведских боевых действий, где, по распространенной версии, и пропал без вести. Сама же Марта стала военным трофеем русских войск, взявших в 1702 году крепость Мариенбург (ныне Алуксне, Латвия).

Сама же Марта стала военным трофеем русских войск, взявших в 1702 году крепость Мариенбург (ныне Алуксне, Латвия).

В те времена боевые действия велись беспощадно, и если победитель не собирался забирать захваченные земли себе, то стремился максимально их разорить, чтобы подорвать экономическую базу противника – поэтому драгуны Шереметева прошли по краю мечом и огнем, захватив сотни пленных. К Шереметеву пришел ходатайствовать о милости для жителей пастор Глюк, и в его свите граф приметил симпатичную Марту, которую заставил привести к нему. Однако Шереметев недолго тешился с новой игрушкой, так как вскоре на нее наложил загребущую лапу Александр Меншиков, разругавшийся из-за нее с фельдмаршалом. А вот в доме Меншикова будущую царицу заприметил уже и сам Петр Первый.

Начиналось все очень банально. Очевидец событий Франц Вильбуа в своих мемуарах рассказывает, что «царь, проезжая на почтовых из Петербурга, который назывался тогда Ниеншанцем, или Нотебургом, в Ливонию, чтобы ехать дальше, остановился у своего фаворита Меншикова, где и заметил Екатерину в числе слуг, которые прислуживали за столом. Он спросил, откуда она… долго смотрел на Екатерину и, поддразнивая ее, сказал, что она умная, а закончил свою шутливую речь тем, что велел ей, когда она пойдет спать, отнести свечу в его комнату. Это был приказ, сказанный в шутливом тоне, но не терпящий никаких возражений. Меншиков принял это как должное, и красавица, преданная своему хозяину, провела ночь в комнате царя».

Он спросил, откуда она… долго смотрел на Екатерину и, поддразнивая ее, сказал, что она умная, а закончил свою шутливую речь тем, что велел ей, когда она пойдет спать, отнести свечу в его комнату. Это был приказ, сказанный в шутливом тоне, но не терпящий никаких возражений. Меншиков принял это как должное, и красавица, преданная своему хозяину, провела ночь в комнате царя».

Любовь императора

Однако дальнейшие события выбивались из общего ряда любовных похождений императора. В 1705 году Петр отправил полюбившуюся ему служанку в подмосковное село Преображенское, в дом своей сестры царевны Натальи Алексеевны, где ту выучили русской грамоте. Когда женщина в 1707-м крестилась в православие, то сменила имя на Екатерину Алексеевну Михайлову – крестным отцом ее был сын Петра, царевич Алексей

У Екатерины оказалось нужное качество, которое очень ценили все окружающие. Выяснилось, что она одна могла унять Петра во время его болезненных вспышек ярости. Цитата по мемуарам Бассевича:

Цитата по мемуарам Бассевича:

«Звук голоса Катерины успокаивал Петра; потом она сажала его и брала, лаская, за голову, которую слегка почесывала. Это производило на него магическое действие, он засыпал в несколько минут. После того он просыпался совершенно свежим и бодрым».

В 1711 году Петр официально представляет Екатерину как свою жену и берет ее в Прутский поход. Тот оказывается несчастливым для русской армии – на территории нынешней Молдавии армия из 190 тысяч турок и крымских татар сумела окружить и прижать 38-тысячную русскую армию к реке. По легенде, именно Екатерина нашла выход из ситуации. Турки не очень-то стремились штурмовать укрепленный русский лагерь. При всей неизбежности победы потери обещали быть огромными. И поэтому Екатерина предложила сыграть на корыстолюбии турецких военачальников – она якобы сняла все свои украшения, которые в качестве взятки вручили турецкому командующему. Петр I смог заключить Прутский мир и, пожертвовав русскими завоеваниями на юге, вывести армию из окружения.

«Наша любезнейшая супруга государыня императрица Екатерина великою помощницею была, и не точию в сем, но и во многих воинских действах… как мужески, а не женски поступала, о том ведомо всей нашей армии…».

Суровый и жестокий император искренне любил свою жену. Сохранились его письма, в которых сквозит необычная для Петра нежность: «

На руках у Екатерины

Однако потом отношения омрачились. Осенью 1724 года Петр I заподозрил императрицу в супружеской неверности с камергером Монсом, который по современной терминологии был кем-то вроде ее секретаря-референта. Ярость императора не знала границ – несчастный был казнен (формально за казнокрадство), а его голову царь принес Екатерине на подносе. Он перестал с ней говорить, доступ к нему был запрещен. И лишь при смерти Петр примирился с любимой женой. В январе 1725 года Екатерина проводила все время у постели умирающего государя, он скончался на ее руках. А Екатерина стала российской императрицей.

Он перестал с ней говорить, доступ к нему был запрещен. И лишь при смерти Петр примирился с любимой женой. В январе 1725 года Екатерина проводила все время у постели умирающего государя, он скончался на ее руках. А Екатерина стала российской императрицей.

Фактическую власть в царствование Екатерины сосредоточил в своих руках Меншиков, а также Верховный Тайный Совет. Екатерина же в основном занималась обустройством Царского Села, отвлекаясь лишь на дела флота – как и Петр, она была неравнодушна к морю.

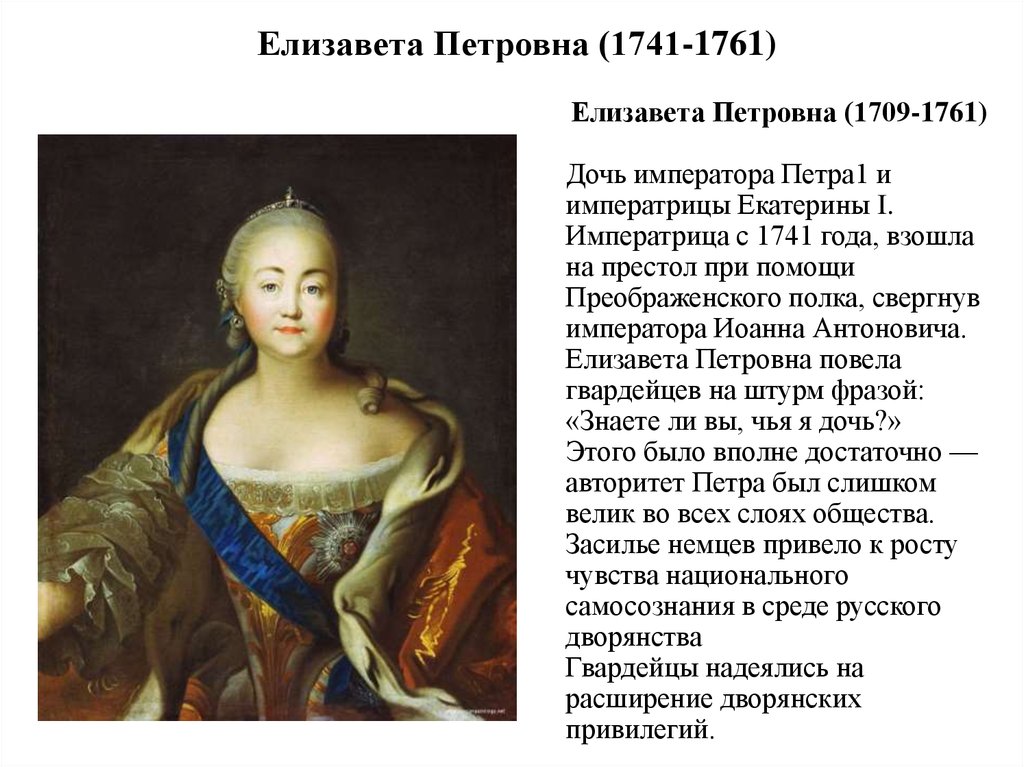

Сама по себе она была, очевидно, доброй женщиной, известно, что ее постоянно осаждали просители, которым царица обычно не отказывала в помощи. А через два года Екатерина последовала за своим супругом. Она родила мужу не менее 8 детей, но почти все они умерли в детстве, кроме Анны и Елизаветы. Елизавета позже стала императрицей (царствовала в 1741–1761 гг.), а прямые потомки Анны правили империей после смерти Елизаветы, с 1761-го по 1917-й. В честь Екатерины назван Екатеринбург, ее имя носит также Екатерининский дворец в Царском Селе (построенный при дочери Елизавете Петровне).

«Россия не была бы такой, какая она есть, без Петра»: материалы Президентской библиотеки иллюстрируют первого императора России

2 ноября 2020 года исполняется 299 лет со дня, когда Россия стала именоваться империей, а царь Петр I взял звание Великого. История этого дня освещена в авторитетном источнике «Петр Великий, последний царь Московский и первый император всея Руси» из обширной «петровской» коллекции — она включена в масштабную электронную коллекцию «Дом Романовых. Земский собор 1613 года» и содержит исторические документы, деловую и личную переписку монарха, посвященные ему исследования, библиографию…

Так что же предшествовало этому великому дню?

Осуществление ряда реформ — создание русского флота с нуля, выход к морю, развитие торговли и т. д. Причем, воцарившись на русском престоле после преодоления дворцовых интриг и заговоров, Петр в первую очередь пошел в Европу для изучения кораблестроения и других ремесел и наук.

«Прибыв в Амстердам, — читаем в упомянутом выше исследовании «Петр Великий: Три чтения», — Петр не остался там, а сразу отправился в небольшой городок Саардам, о верфях которого я много слышал в свое время. в Москве… <...> Вскоре весь Саардам знал красивого русского великана-плотника Петра Михайлова. Жил он очень скромно, посещая только семьи плотников и других мастеров… и работал не покладая рук» 9.0003

в Москве… <...> Вскоре весь Саардам знал красивого русского великана-плотника Петра Михайлова. Жил он очень скромно, посещая только семьи плотников и других мастеров… и работал не покладая рук» 9.0003

Питер также посетил Англию — все с той же целью узнать о работе верфей и особенностях организации производства. Он стал первым из русских царей, совершившим длительное путешествие по странам Западной Европы, а по возвращении на родину в 1698 г. начал невиданные реформы. Согласно книге Сергея Гречушкина «В Петербурге при Петре Великом», «Молодой царь… личным наблюдением и сравнением оценил преимущества европейских знаний… и… вернулся в Москву с твердым намерением начать переустройство отечества по западноевропейскому образцу».

Именно тогда появилась идея свободного выхода к морю и создания новой столицы России. Санкт-Петербург был основан в 1703 году. Отвоевав у шведов дельту Невы, из всех островов, разбросанных по Неве, Петр выбрал Заячий остров, как наиболее возвышенный и удобный. Шведы могли каждую минуту наступать с новыми силами и брать реванш. Нужно было как можно быстрее прижиться на новом месте. Живая, кипучая натура царя требовала немедленных действий: был отдан приказ заложить крепость и адмиралтейство, прорубить «проспект» на лесистом левом берегу Невы…

Шведы могли каждую минуту наступать с новыми силами и брать реванш. Нужно было как можно быстрее прижиться на новом месте. Живая, кипучая натура царя требовала немедленных действий: был отдан приказ заложить крепость и адмиралтейство, прорубить «проспект» на лесистом левом берегу Невы…

Не хватало воинов на все планы Петра — и тогда «царь всюду велел прислать к нему со всех сторон землекопов, плотников, каменщиков — а теперь и крестьян-батраков с кирками, ломами, тачками и со всякими орудия…» — Владимир Сорокин описывает начало строительства города в издании «Сказания о Петре Великом».

Нередко царь с топором в руках задавал темпы строительства на невиданном «Неудивительно поэтому, — читаем мы в книге «Петр Великий: Три чтения», — что со дня основания Петербурга прошло всего несколько месяцев, а ближайших к крепости и противоположный левый берег Невы очищались от леса и застраивались с баснословной быстротой. Сам царь чертил план города и указывал, кому, где и как строить».

В сражении под Полтавой в июне 1709 года государь тоже оказывается в гуще событий, как пишет Петр Петров в книге «Петр Великий: Очерк жизни первого императора всея Руси»: «« Оба отряда очень яростно дрались в огне, но это продолжалось не более двух часов; непобедимым господам шведы скоро показали хребет», — писал Петр. Он был везде — там, где приходила опасность. Пуленепробиваемая шапка… лучше всяких других доказательств говорит о том, что Государь поступил «как и подобает хорошему водителю!». Не только для красоты речи и не из хвастовства, а искренне из глубины души говорил он сам. — «А про Петра знай, что жизнь ему не дорога, только бы Россия жила в славе и достатке, для твоего благополучия!».

Гангутское сражение 1714 года под предводительством Петра явилось первой победой русского флота над шведским и имело далеко идущие последствия. 30 августа (10 сентября) 1721 года между Россией и Швецией был заключен Ништадтский договор, положивший конец Северной войне, длившейся 21 год. Россия получила выход к Балтийскому морю, присоединила к себе территорию Ингерманландии, часть Карелии, Эстонию и Ливонию. В ознаменование этого события Сенат и Синод постановили «подарить» Петру Алексеевичу титул Императора Всея Руси со следующей формулировкой: «Как обыкновенно от Римского Сената за благородные дела императоров, их титулы были публично представлены к их и подписали уставы на память в вечном рождении».

Россия получила выход к Балтийскому морю, присоединила к себе территорию Ингерманландии, часть Карелии, Эстонию и Ливонию. В ознаменование этого события Сенат и Синод постановили «подарить» Петру Алексеевичу титул Императора Всея Руси со следующей формулировкой: «Как обыкновенно от Римского Сената за благородные дела императоров, их титулы были публично представлены к их и подписали уставы на память в вечном рождении».

2 ноября (22 октября по старому стилю) 1721 года в Троицком соборе Санкт-Петербурга была отслужена обедня, после чего был зачитан текст мирного договора, заключенного со шведами. Феофан Прокопович произнес проповедь, описав все известные деяния царя. Вслед за этим к царю подошли сенаторы, канцлер граф Гавриил Головкин просил Петра принять титул Отца Отечества, Петра Великого, Императора Всея Руси. Под залпами сотен орудий Адмиралтейства, Петропавловской крепости и 125 введенных в Неву галер Петр принял новое звание. По словам очевидца, «казалось, что все объято пламенем, и можно было подумать, что земля и небо вот-вот рухнут». Так Россия стала империей.

Так Россия стала империей.

Принятие императорского титула ознаменовало принципиально важное изменение международного положения России. Признание ведущими государствами Европы императорского титула русского монарха означало обоснованность претензий России на роль одного из лидеров мировой политики того времени.

Пришло время позаботиться о создании не только мощных боевых кораблей. «Царь очень заботился о торговом флоте…» — пишет Сергей Соловьев в издании «Петр Великий: Три чтения». — …Чтобы побудить русских заводить свои корабли, Петр повелел предоставить им различные льготы: на товары, перевозимые на русских кораблях, были наложены пошлины на треть меньшие, чем на товары, перевозимые на иностранных кораблях» 9.0003

Кроме того, император сделал все возможное для развития промышленности в России. «Незадолго до смерти Петра в России, благодаря его стараниям, было уже 5 медных заводов и более 25 железных. Лучшие из них принадлежали Никите Демидову, сначала простому тульскому кузнецу, который при поддержке великого императора стал. .. одним из богатейших людей России».

.. одним из богатейших людей России».

«Царь как Петр Великий», — пишет Петра Петрова в издании «Петр Великий: Очерк жизни первого императора всея Руси» — в летописях целого мира не найти.Никто не сравнится с ним ни по дальновидности предприятий, ни по размаху ум. <...> Россия не была бы такой, какая она есть теперь, без Петра».

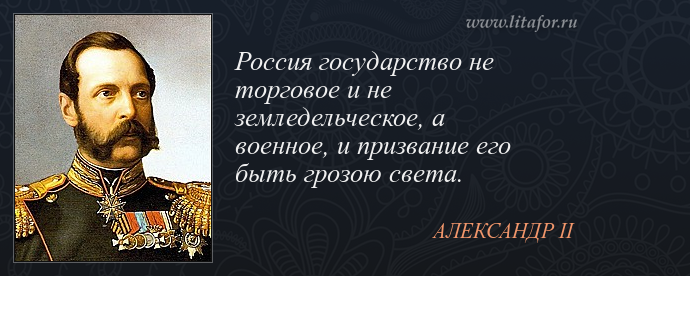

2 марта 1855 года: Император Александр II восходит на российский престол.

Император Александр II (29 апреля 1818 г. — 13 марта 1881 г.) родился в Москве как великий князь Александр Николаевич, старший сын Николая I России и Шарлотты Прусской (дочери Фридриха Вильгельма III Прусского и Луизы Мекленбургской). -Стрелиц). Как император он известен проведением самых сложных реформ, проведенных в России со времен правления Петра Великого.

Самой значительной реформой Александра как императора было освобождение российских крепостных в 1861 году, за что он известен как Александр Освободитель. Император отвечал за другие реформы, в том числе за реорганизацию судебной системы, назначение выборных местных судей, отмену телесных наказаний, продвижение местного самоуправления через земскую систему, введение всеобщей воинской повинности, отмену некоторых дворянских привилегий и продвижение университетского образования. . После покушения в 1866 году Александр II до самой смерти занимал несколько более реакционную позицию.

. После покушения в 1866 году Александр II до самой смерти занимал несколько более реакционную позицию.

В 1838–1839 годах, будучи молодым холостяком, Александр совершил Гранд-тур по Европе, который в то время был стандартным для молодых людей его класса. Одной из целей тура был выбор подходящей невесты для себя. Он пробыл три дня у королевы-девы Виктории, которая уже была королевой, хотя была на год моложе его. Они хорошо ладили, но о браке между двумя крупными монархами не могло быть и речи.

Александр отправился в Германию и в Дармштадте встретил и был очарован принцессой Марией, 15-летней дочерью Людвига II, великого герцога Гессенского и Рейнского. 16 апреля 1841 г. в возрасте 23 лет цесаревич Александр женился на Марии в Санкт-Петербурге; невеста ранее была принята в Русскую православную церковь под новым именем Мария Александровна. В браке родилось шесть сыновей и две дочери.

Мария Гессенская и Рейнская

(Мария была законной дочерью Людвига II, великого герцога Гессенского и Рейнского, и принцессы Вильгельмины Баденской, хотя некоторые сплетники задавались вопросом, был ли любовником великий герцог Людвиг или Вильгельмины барон Август фон Сенарклен де Гранси, был ее биологическим отцом. Александр был в курсе вопроса об ее отцовстве.)

Александр был в курсе вопроса об ее отцовстве.)

Императрица Мария Александровна умерла от туберкулеза 3 июня 1880 г. в возрасте 55 лет, а 18 июля 1880 г. немногим более чем через месяц после смерти императрицы Марии Александр морганатически женился на своей любовнице княгине Екатерине Долгоруковой (1847–1919 гг.).22), с которым у него уже было четверо детей. Как его морганатическая жена получила титул княгини Юрьевской.

Княгиня Екатерина Долгорукова

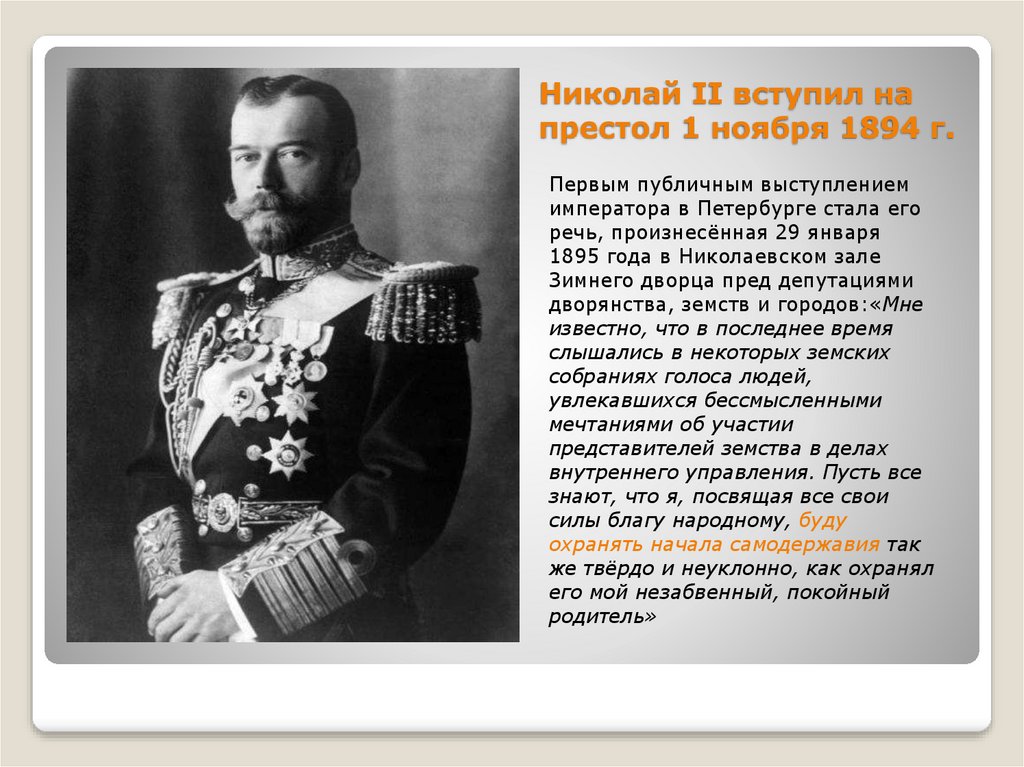

Александр стал Императором, когда его отец, Император Николай I, умер 2 марта 1855 года, во время Крымской войны, в Зимнем дворце в Санкт-Петербурге. Он простудился, отказался от лечения и умер от пневмонии, хотя ходили слухи, что он покончил жизнь самоубийством. Похоронен в Петропавловском соборе в Санкт-Петербурге.

Несмотря на пацифистскую внешнюю политику, он провел короткую войну с Османской империей в 1877–1878 годах, продолжил экспансию в Сибирь и на Кавказ и завоевал Туркестан. Хотя Александр был разочарован результатами Берлинского конгресса 1878 года, он соблюдал это соглашение. Среди его самых больших внутренних проблем было восстание в Польше в 1863 году, на которое он ответил, лишив эту землю ее отдельной конституции и присоединив ее непосредственно к России. Александр II принял титул короля Польши.

Среди его самых больших внутренних проблем было восстание в Польше в 1863 году, на которое он ответил, лишив эту землю ее отдельной конституции и присоединив ее непосредственно к России. Александр II принял титул короля Польши.

Александр II возлагал большие надежды на своего старшего сына, цесаревича Николая. В 1864 году Александр II нашел Николая невестой, принцессой Дагмар Датской, второй дочерью короля Дании Кристиана IX и младшей сестрой Александры, принцессы Уэльской (замужем за будущим Эдуардом VII) и королем Греции Георгом I. Однако в 1865 году во время помолвки Николай умер, и второй сын царя, великий князь Александр, унаследовал не только положение брата-цесаревича, но и его невесту. Пара поженилась в ноябре 1866 года, когда Дагмар приняла православие и взяла имя Мария Федоровна.

Со временем политические разногласия и другие разногласия привели к отчуждению между Александром и его наследником. Среди своих детей он оставался особенно близок со своей второй и единственной выжившей дочерью, великой княгиней Марией Александровной. В 1873 году между дворами королевы Виктории и Александра II вспыхнула ссора, когда второй сын Виктории, принц Альфред, герцог Эдинбургский, а затем правящий герцог Саксен-Кобург-Готский, дал понять, что желает жениться на великой герцогине. .

В 1873 году между дворами королевы Виктории и Александра II вспыхнула ссора, когда второй сын Виктории, принц Альфред, герцог Эдинбургский, а затем правящий герцог Саксен-Кобург-Готский, дал понять, что желает жениться на великой герцогине. .

Великая княгиня Мария Александровна Российская

Император возражал против просьбы королевы о приезде его дочери в Англию для встречи с ней, а после свадьбы в Санкт-Петербурге в январе 1874 года Император настоял на том, чтобы его дочь была дарована приоритет над принцессой Уэльской, просьба, которую королева отвергла.

Покушение

Император пережил несколько покушений в 1866, 1867 и 1879 годах. Вечером 5 февраля 1880 года Стефан Халтурин устроил хронометражную атаку под столовой Зимнего дворца, прямо в комнате отдыха охранники рассказом ниже, убив 11 человек и ранив 30 человек.

13 марта 1881 года Александр стал жертвой покушения в Санкт-Петербурге. Император, как известно, делал каждое воскресенье в течение многих лет, отправился в Михайловский манеж на военную перекличку. Он ездил в Манеж и обратно в закрытом экипаже в сопровождении пяти казаков и Франка (Францишка) Иосифа Яцковского, польского дворянина, с шестым казаком, сидящим слева от кучера.

Он ездил в Манеж и обратно в закрытом экипаже в сопровождении пяти казаков и Франка (Францишка) Иосифа Яцковского, польского дворянина, с шестым казаком, сидящим слева от кучера.

За каретой Императора следовали две сани, в которых, среди прочих, находились начальник полиции и начальник стражи Императора. Маршрут, как всегда, пролегал через Екатерининский канал и Певческий мост. Улица была окружена узкими тротуарами для публики. Молодой участник движения «Народная воля» Николай Рысаков нес небольшой белый сверток, завернутый в носовой платок. Он бросил бомбу возле копыт лошадей, думая, что она взорвется под каретой.

Взрыв, убив одного из казаков и тяжело ранив водителя и людей на тротуаре, повредил только пуленепробиваемую карету, подаренную французским императором Наполеоном III. Император вышел потрясенным, но невредимым. Рысаков был схвачен практически сразу. Начальник милиции Дворжицкий услышал, как Рысаков крикнул кому-то еще в собравшейся толпе. Окружающие стражники и казаки призывали императора немедленно покинуть это место, а не показывать место взрыва.

Убийство Александра II.

Тем не менее, второй молодой член «Народной воли» Игнатий Гриневецкий, стоя у ограды канала, поднял обе руки и бросил к ногам императора бомбу, которая мгновенно взорвалась. Утверждается, что он кричал: «Еще слишком рано благодарить Бога». Александра отвезли на санях в Зимний дворец, в его кабинет, где почти в тот же день, двадцатью годами ранее, он подписал Указ об освобождении крепостных крестьян. Александр истекал кровью, у него были оторваны ноги, разорван живот и изуродовано лицо. На место происшествия примчались члены семьи Романовых.

Умирающего императора причастили и совершили последний обряд. Когда у лечащего врача Сергея Боткина спросили, сколько времени это займет, он ответил: «До пятнадцати минут». В 3:30 того дня штандарт Александра II (его личный флаг) был спущен в последний раз.

Последствия

Смерть Александра II нанесла серьезный удар реформаторскому движению. Одним из последних его действий стало одобрение конституционных реформ Михаила Лорис-Меликова.