Политика первых русских князей

Согласно источникам истории, Древнерусское государство относится к раннефеодальным державам. При этом тесно переплетаются старые общинные формации и новые, которые земли Руси заимствовали у других народов.

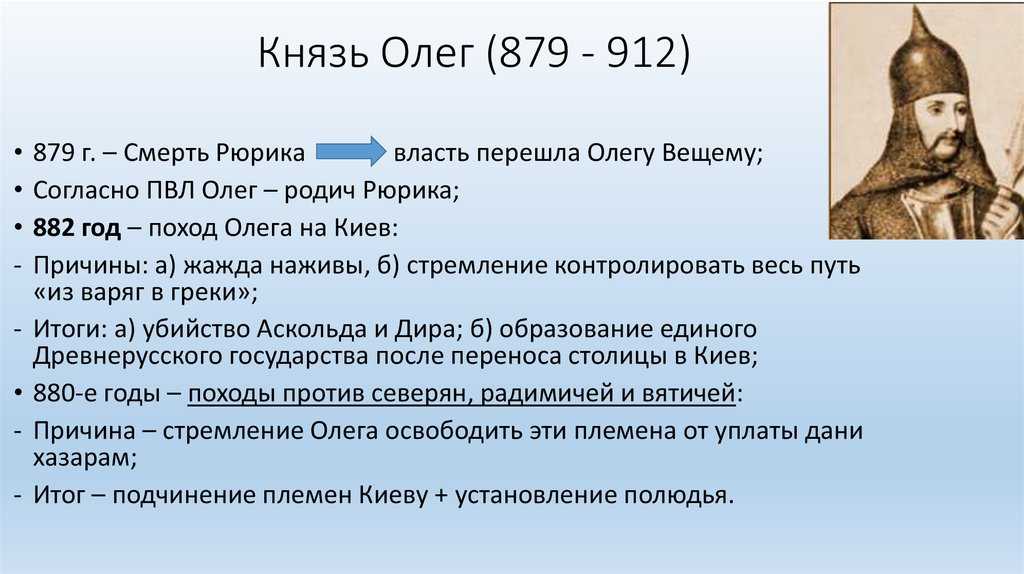

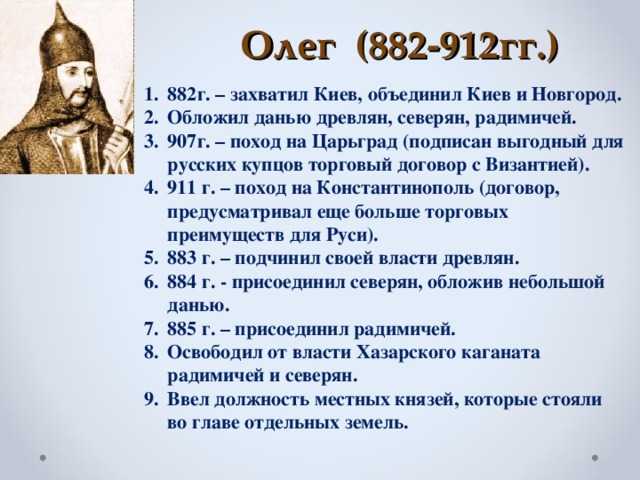

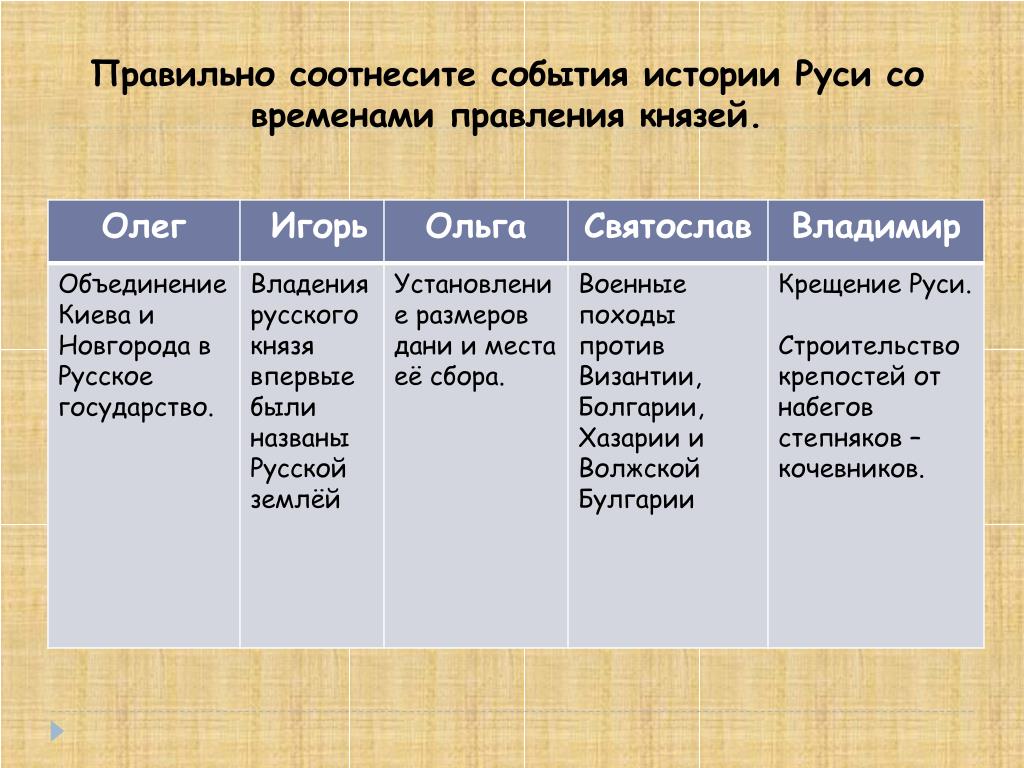

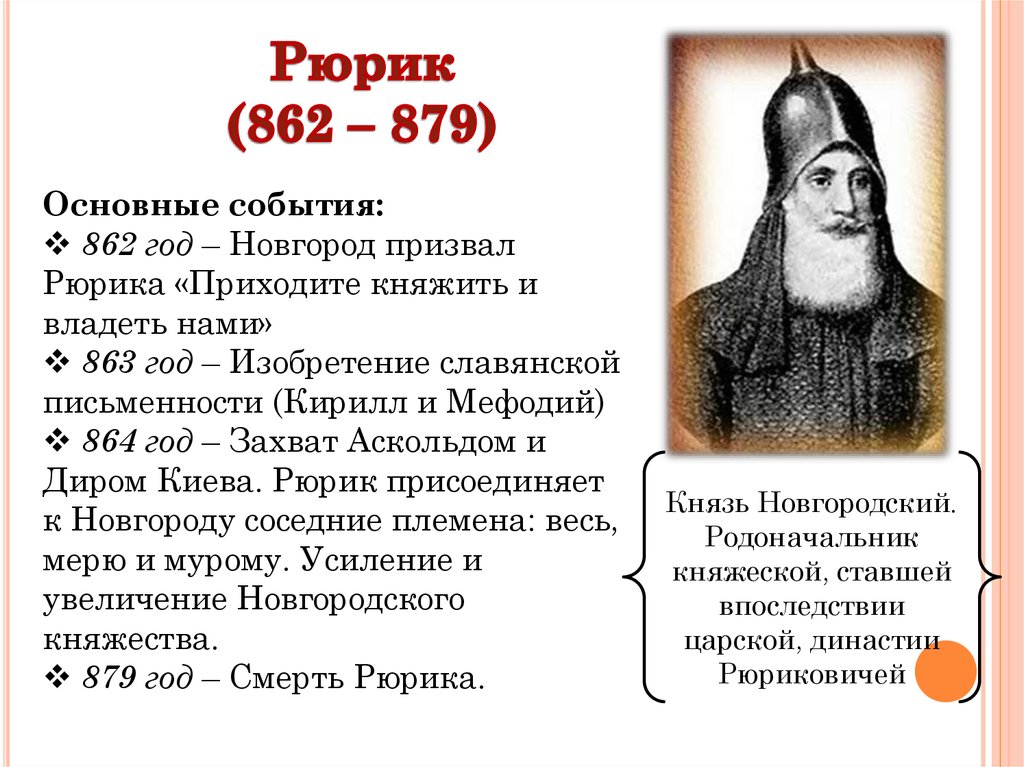

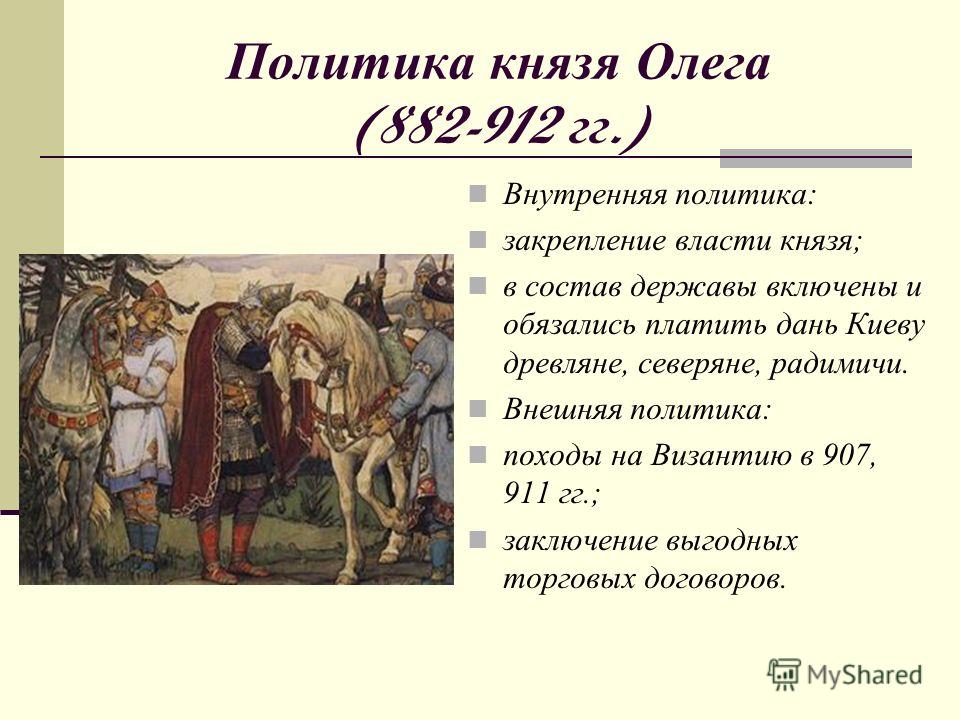

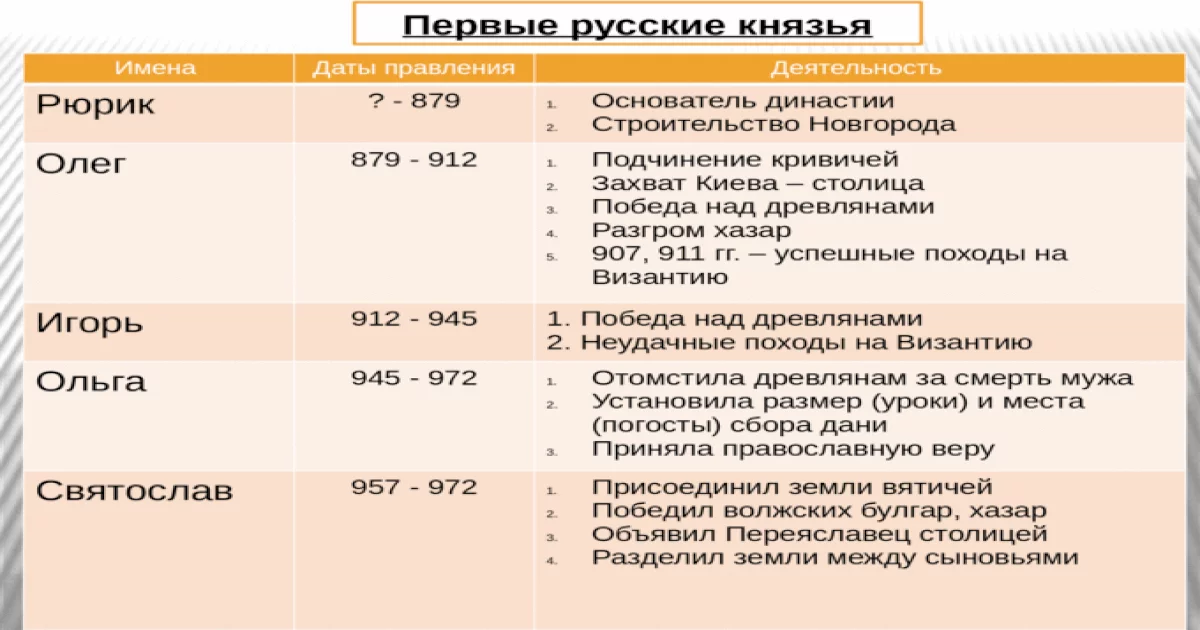

Первым князем на Руси стал Олег. Он был родом из варягов. Держава, которую он создал, была, на самом деле, лишь очень своеобразным объединением поселений. Он стал первым князем Киева и «под его рукою» пребывало множество вассалов – местных князей. В процессе своего правления, он желал ликвидировать мелкие княжения, создав единое государство.

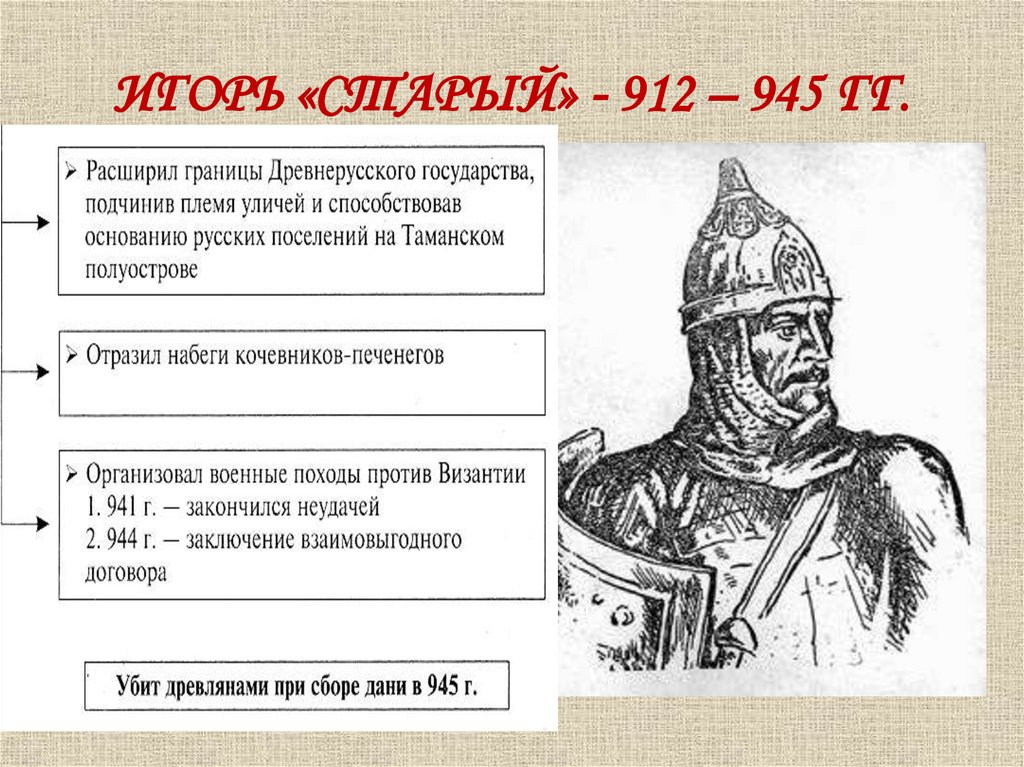

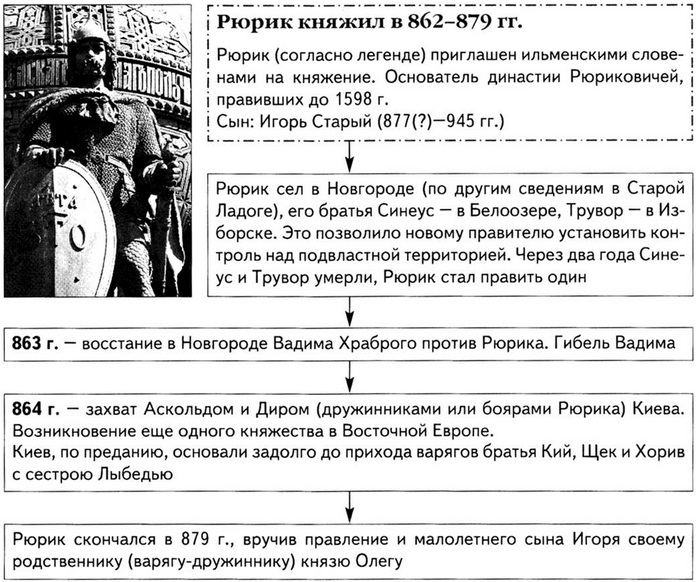

Первые князья на Руси выполняли роль полководцев и не только управляли ходом битвы, но также самолично принимали в ней участие, при чем достаточно активное. Власть была наследственной, по мужской линии. После князя Олега правил Игорь Старый (912-915 гг.). Считается, что он является сыном Рюрика. После власть перешла к князю Святославу, который еще был ребенком малым и, потому, при нем регентшей стала мать – княгиня Ольга. За годы правления, эту женщину по праву считали разумной и справедливой правительницей.

За годы правления, эту женщину по праву считали разумной и справедливой правительницей.

Исторические источники указывают, что примерно в 955 году княгиня Ольга отправляется в Константинополь, где принимает христианскую веру. Когда она вернулась, то официально передала власть в руки подросшего сына, который был правителем с 957 по 972 год.

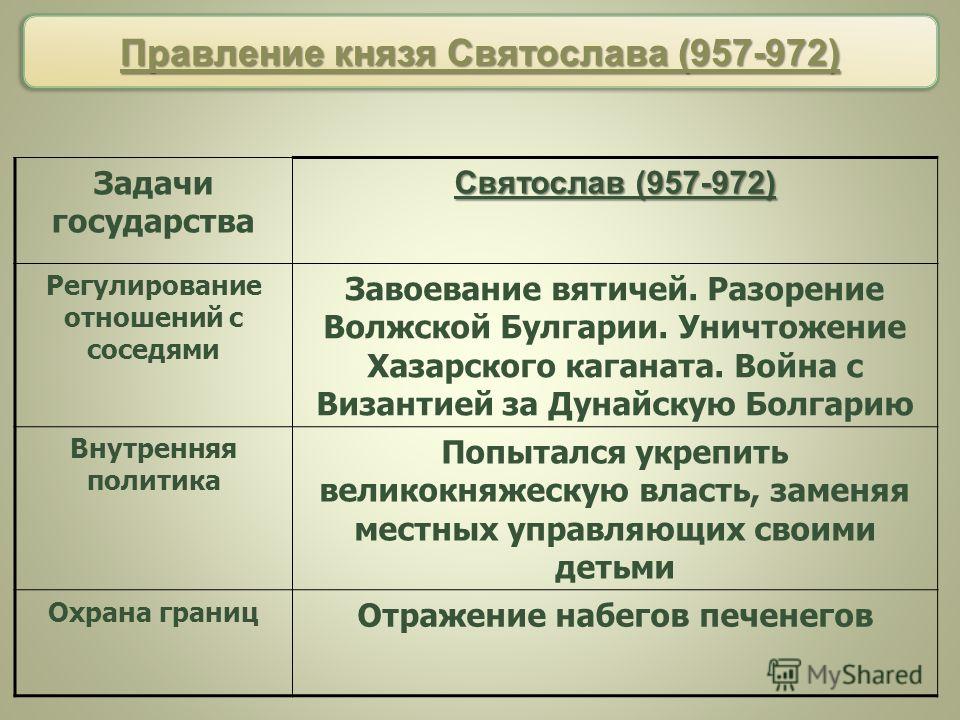

Целью Святослава было приблизить страну к уровню мировых держав. За время своего воинствующего правления, этот князь сокрушил Хазарский каганат, разбил печенегов под Киевом, осуществил два военных похода на Балканы.

После его смерти, наследником был Ярополк (972-980 гг.). Тот начал ссору со своим братом – Олегом за власть и начал вести против него войну. В этой войне Олег погиб, а его войско и земли перешли во владения брата. Через 2 года еще один князь – Владимир решил пойти войной на Ярополка. Их самое ярое сражение произошло в 980 году и закончилось победой Владимира. Ярополк спустя время был убит.

Ярополк спустя время был убит.

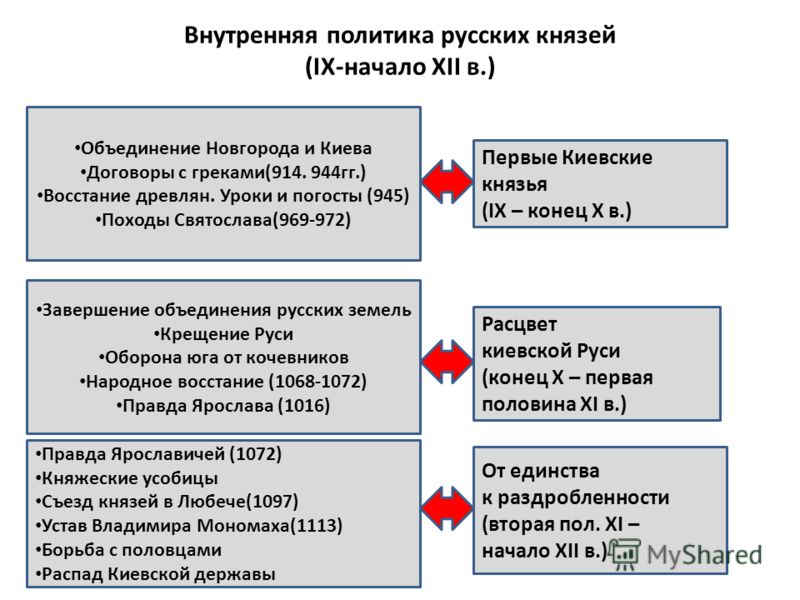

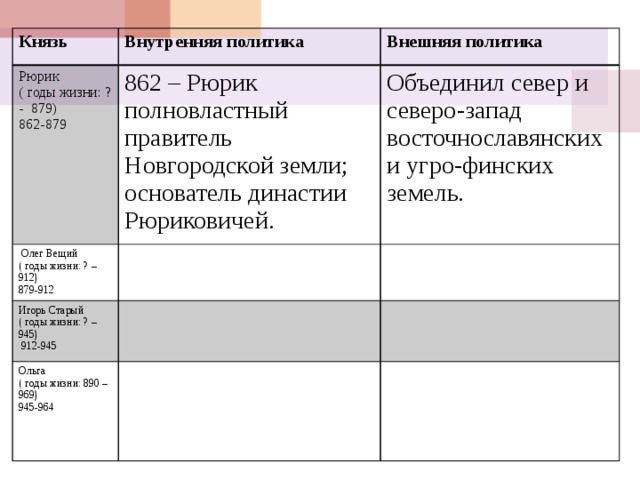

Внутренняя политика

Внутренняя политика первых русских князей осуществлялась следующим образом:

У царя были главные советники – дружина. Она делилась на старшую, членами которой были бояре и богатые мужи и младшую. В состав последней вошли детские, гриди и отроки. С ними князь советовался по всем вопросам.

Княжеская дружина осуществляла мирской суд, сбор судебных пошлин и дани. В процессе развития феодализма, большинство дружинников являлось владельцами различных земельных угодий. Они закабаляли крестьян и таким образом создавали собственное доходное хазяйство. Дружина представляла собой уже сформированный феодальный класс.

Власть князя не была безгранична. В управлении государства принимал участие и народ. Вече, народное собрание, существовало в период с XI вв. Даже гораздо позже народ собирался для принятия важных решений в некоторых городах, в том числе и в Новгороде.

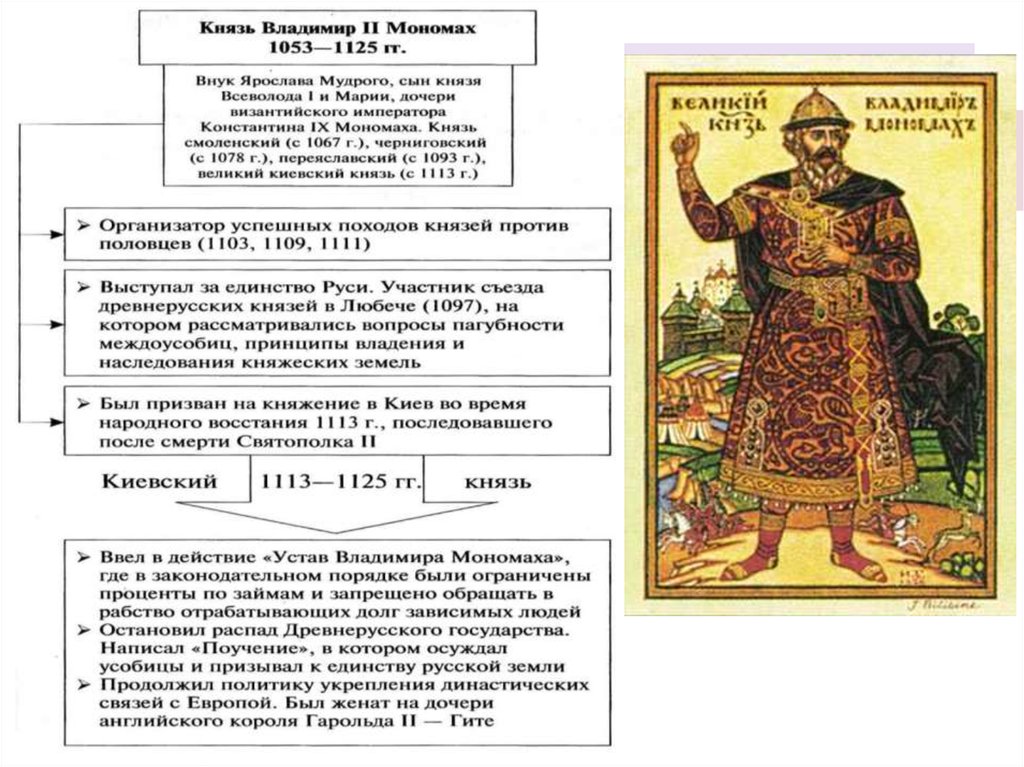

Для укрепления позиций Русского государства были приняты первые правовые нормы. Самыми ранними их памятниками стали соглашения князей Византии, которые относятся к 911-971 гг. В них содержались законы о пленных, праве наследования и собственности. Первым сводом законов является «Русская правда».

Самыми ранними их памятниками стали соглашения князей Византии, которые относятся к 911-971 гг. В них содержались законы о пленных, праве наследования и собственности. Первым сводом законов является «Русская правда».

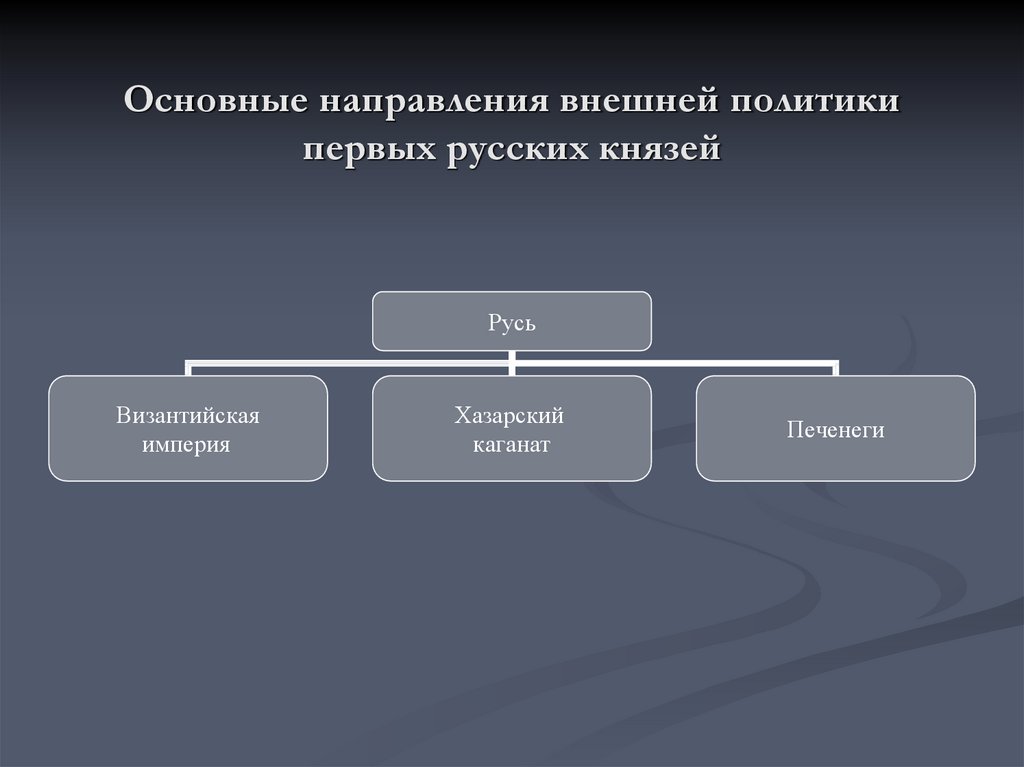

Внешняя политика Руси

Основные задачи Русских князей во внешней политике было:

1. Защитаторговообразованных путей;

2. Заключение новых союзов;

3. Борьба с кочевниками.

Особое государственное значение имели торговые отношения между Византией и Русью. Любые попытки Византии ограничить торговые возможности союзника, заканчивались кровопролитными столкновениями. Для того чтобы добиться торговых соглашений с Византией, князь Олег осадил Византию и потребовал подписания соответствующего договора. Произошло это в 911 году. Князь Игорь в 944 году заключил еще один договор торгового характера, который сохранился до наших дней.

Византия постоянно стремилась столкнуть Русь с другими государствами для ее ослабления. Таким образом, Византийский князь, Никифор Фока решил воспользоваться войсками киевского князя Святослава, чтобы тот пошел войной на Дунайскую Болгарию. В 968 году занял множество городов по берегам Дуная, в том числе и Переяславец. Как видно, ослабить русские позиции византийцу не удалось.

Таким образом, Византийский князь, Никифор Фока решил воспользоваться войсками киевского князя Святослава, чтобы тот пошел войной на Дунайскую Болгарию. В 968 году занял множество городов по берегам Дуная, в том числе и Переяславец. Как видно, ослабить русские позиции византийцу не удалось.

Успех Святослава оскорбил Византию, и та отправила на захват Киева печенегов, военные силы которых были активированы в результате дипломатического соглашения. Святослав вернулся в Киев, освободил его от захватчиков и пошел войной на Византию, заключив союз с царем Болгарии – Бориса.

Теперь борьбу с русской мощью возглавил новый царь Византии Иоан Цимисхий. Его дружины потерпели поражение уже в первой битве с русскими. Когда войска Святослава дошли до самого Андрианаполя, Цимисхий заключил со Святославом мир. Последний крупный поход на Византию произошел в 1043 году, как утверждают исторические источники – из-за убийства русского купца в Константинополе.

Кровопролитная война продолжалась несколько лет, пока в 1046 году не был подписан мир, следствием которого стало заключение брака между сыном русского князя Ярослава Всеволодовича и дочери византийского императора Константина Мономаха.

Добавить комментарий

404 Cтраница не найдена

Размер:

A

A

A

Цвет: CCC

Изображения Вкл.Выкл.

Обычная версия сайта

RU EN

Башкирский государственный медицинский университет

- Университет

- Руководство

- Ректорат

- Обращение к ректору

- Ученый совет

- Университету 90 лет

- Телефонный справочник

- Документы

- Структура

- СМИ о вузе

- Символика БГМУ

- Электронный ящик доверия

- Комплексная программа развития БГМУ

- Антитеррор

- Сведения об образовательной организации

- Абитуриенту

- Обращение граждан

- Фотогалерея

- Карта сайта

- Видеогалерея

- Доступная среда

- Оплата банковской картой

- Реорганизация вуза

- Календарь мероприятий

- Образование

- Учебно-методическое управление

- Организация учебного процесса в условиях предупреждения Covid-19

- Учебно-организационный отдел

- Центр практических навыков

- Факультеты

- Кафедры

- Институт дополнительного профессионального образования

- Медицинский колледж

- Деканат по работе с иностранными обучающимися

- Управление международной деятельности

- Отдел ординатуры

- Расписание

- Менеджмент качества

- Федеральный аккредитационный центр

- Научно-образовательный медицинский кластер «Нижневолжский»

- Государственная итоговая аттестация

- Первичная аккредитация

- Первичная специализированная аккредитация

- Внутренняя оценка качества образования

- Информация для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

- Информация для студентов

- Я-профессионал

- Всероссийская студенческая олимпиада по хирургии с международным участием

- Медицинский инспектор

- Онлайн обучение

- Социальная работа в системе здравоохранения

- Новые образовательные программы

- Электронная учебная библиотека

- Независимая оценка качества образования

- Наука и инновации

- Наука и университеты

- Структура и документы

- Указ Президента Российской Федерации «О стратегии научно-технологического развития Российской Федерации»

- Стратегия развития медицинской науки до 2025 года

- Научно-исследовательские подразделения

- Клинические исследования и испытания, ЛЭК

- Диссертационные советы

- Докторантура

- Аспирантура

- Грантовая политика БГМУ

- Актуальные гранты, стипендии, конкурсы

- Конференции и форумы

- Гранты, премии, конкурсы, конференции для молодых ученых

- Полезные интернет-ссылки

- Научные издания

- Проблемные научные комиссии

- Патентная деятельность

- БГМУ в рейтингах университетов

- Публикационная активность

- НИИ кардиологии

- Биобанк

- Репозиторий БГМУ

- Евразийский НОЦ

- Лечебная работа

- Клиника БГМУ

- Всероссийский центр глазной и пластической хирургии

- Клиническая стоматологическая поликлиника

- Клинические базы

- Отчеты по лечебной работе

- Договорная работа с клиническими базами

- Отделения клиники БГМУ

- Лицензии

- Санаторий-профилакторий БГМУ

- Жизнь БГМУ

- Воспитательная и социальная работа

- Отдел по культурно-массовой работе

- Отдел по связям с общественностью

- Общественные объединения и органы самоуправления

- Отдел по воспитательной и социальной работе

- Творческая жизнь

- Спортивная жизнь

- Профсоюз обучающихся БГМУ

- Совет кураторов

- Ассоциация выпускников

- Работа музеев на кафедрах

- Выпускники БГМУ – ветераны ВОВ

- Золотой фонд БГМУ

- Медиа центр

- БГМУ — ВУЗ здорового образа жизни

- Юбиляры

- Жизнь иностранных студентов БГМУ

- Университету 90 лет

- Университету 85 лет

- Празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне

- Научная библиотека

- Приоритет 2030

- О программе

- Проектный офис

- Стратегические проекты

- Миссия и стратегия

- Цифровая кафедра

- Конкурсы для студентов

- Отчетность

- Публикации в СМИ

- Программа развития

- Научные семинары для студентов и ученых БГМУ

- Главная

Как важно быть россиянином: сможет ли Беларусь выжить в войне Кремля против Украины?

Война поставила Беларусь в затруднительное положение, которое сводится к зависимости от России во всем без возможности пользоваться преимуществами принадлежности к России. В сочетании с назревающим внутренним кризисом у правящей номенклатуры и общества в целом остается все меньше стимулов ценить нынешнюю белорусскую государственность.

В сочетании с назревающим внутренним кризисом у правящей номенклатуры и общества в целом остается все меньше стимулов ценить нынешнюю белорусскую государственность.

В текущей повестке белорусско-российских отношений доминирует один-единственный вопрос: удастся ли Кремлю втянуть белорусские вооруженные силы в боевые действия против Украины? Казалось бы, от этого вопроса сейчас зависит не что иное, как выживание Беларуси как суверенного государства.

Белорусский лидер-ветеран Александр Лукашенко с его непревзойденной жаждой власти еще может найти способ вытащить себя и свою страну из затруднительного положения, уклоняясь от давления России, как он это делал во многих случаях за последние три десятилетия. В противном случае преобладает мнение, что если Москве удастся вовлечь белорусов в боевые действия, быстрое уничтожение слабовооруженной белорусской армии приведет к серьезной дестабилизации внутри страны, что побудит Россию раз и навсегда поглотить Беларусь.

Лукашенковская харизма и понимание внутренней работы Кремля, безусловно, были важным элементом способности Беларуси противостоять растущим аппетитам России, но едва ли они были единственными. Гораздо важнее для прошлых успехов Лукашенко был всеобъемлющий консенсус, разделяемый белорусскими элитами и обществом в целом, в отношении того, что независимость страны выгодна им как в экономическом, так и в политическом плане.

Гораздо важнее для прошлых успехов Лукашенко был всеобъемлющий консенсус, разделяемый белорусскими элитами и обществом в целом, в отношении того, что независимость страны выгодна им как в экономическом, так и в политическом плане.

Этот консенсус уже был подорван глубоким политическим кризисом, последовавшим за сфальсифицированными президентскими выборами в 2020 году. Теперь война почти полностью разрушила его, превратив многие аспекты белорусской независимости из актива в пассив. Отменить это изменение будет геркулесовой задачей, если не невозможной, независимо от способности Лукашенко удержать белорусскую армию от кровопролития.

Нажиться на независимости

На первый взгляд бедная и местническая Беларусь и ее режим долгое время были наводнены одним из самых прибыльных потоков ренты в Восточной Европе. Окруженная беспокойной Украиной на юге и скептически настроенной к России Прибалтикой на севере, страна занимала уникальное транзитное положение между богатой ресурсами Россией и богатой товарами Европой. Это преимущество было подкреплено причудливым Союзным государством, созданным совместно Минском и Москвой, которое превратило Беларусь в полуофшорную территорию для России.

Это преимущество было подкреплено причудливым Союзным государством, созданным совместно Минском и Москвой, которое превратило Беларусь в полуофшорную территорию для России.

Интеграционная структура позволила Беларуси совместить привилегированный доступ в Россию с преимуществами независимого государства. Эта комбинация обеспечивала постоянный приток доходов от множества посреднических операций, начиная от перепродажи различных товаров и взимания транзитных сборов и заканчивая уклонением от уплаты налогов и контролируемой государством контрабандой. Беларусь была перекрестком, где неучтенная российская нефть встречалась с неучтенной западной креветкой под бдительным оком местного режима, хотя последний всегда был готов смотреть в другую сторону, если ему предлагали изрядную долю добычи.

Временами Москва предпринимала вялые попытки обуздать теневые доходы Минска и отвести деньги обратно в российский бюджет, но не успели ликвидировать возможности для погони за рентой, как на смену им пришли новые. Усилия Кремля по объединению постсоветских государств в Таможенный союз, его торговые и транспортные войны с беспокойными соседями Украиной и Грузией, а также его попытки противодействовать западным санкциям запретом на импорт продуктов питания и других товаров из Европы — все это создавало новые возможности для белорусского арбитража. , которые наполняли казну страны, а также карманы правящей элиты. Выдача ренты была топливом, на котором работал белорусский режим: финансирование социальных программ, субсидирование промышленных гигантов советского образца и покупка лояльности раздутой бюрократии и аппарата безопасности.

Усилия Кремля по объединению постсоветских государств в Таможенный союз, его торговые и транспортные войны с беспокойными соседями Украиной и Грузией, а также его попытки противодействовать западным санкциям запретом на импорт продуктов питания и других товаров из Европы — все это создавало новые возможности для белорусского арбитража. , которые наполняли казну страны, а также карманы правящей элиты. Выдача ренты была топливом, на котором работал белорусский режим: финансирование социальных программ, субсидирование промышленных гигантов советского образца и покупка лояльности раздутой бюрократии и аппарата безопасности.

Эта система пережила даже глубокий политический кризис 2020 года, вызванный фальсификацией президентских выборов. После того как Лукашенко жестоко подавил массовые протесты против фальсификаций на выборах, Беларусь все больше изолировалась от Запада. Но постепенное введение европейских санкций и новые возможности на украинском рынке, созданные углубляющейся конфронтацией Киева с Москвой, помогли режиму в Минске продержаться до 2021 года без необходимости серьезных изменений. Потребовалась полномасштабная война в Восточной Европе, чтобы разрушить белорусскую модель.

Потребовалась полномасштабная война в Восточной Европе, чтобы разрушить белорусскую модель.

Нефтяной переизбыток

Одного взгляда на основные источники доходов Беларуси достаточно, чтобы понять переломные политические и экономические изменения, которые произошли в стране из-за вторжения Кремля в Украину. Возьмем самый прибыльный аспект советского наследия в Беларуси: два крупных нефтеперерабатывающих завода в Новополоцке и Мозыре. Почти три десятилетия Лукашенко сопротивлялся попыткам российских магнатов завладеть двумя объектами, ревниво удерживая их под контролем государства. Его упрямство было вполне обоснованным, поскольку нефтеперерабатывающие заводы были важнейшей опорой его режима. На пике своего развития в начале 2010-х годов на их продукцию приходилось более трети всего экспорта Беларуси и до 30 процентов доходов бюджета.

Рентабельность НПЗ во многом основывалась на разнице в пошлинах на экспорт российской нефти в Беларусь и в другие европейские государства, что позволяло белорусам перепродавать переработанную российскую нефть в ЕС и Украину с наценкой. Помимо пополнения государственного бюджета, полученная рента широко использовалась неформально. Состояние ведущих белорусских бизнесменов, санкционированных Западом как спонсоров Лукашенко, связано с торговлей нефтепродуктами. Эта отрасль также была известна как излюбленный сектор для рэкета белорусских спецслужб. Наконец, схемы торговли нефтью помогли Лукашенко наладить особые партнерские отношения с некоторыми российскими нефтяными гигантами, которые в свою очередь лоббировали его дело внутри России.

Помимо пополнения государственного бюджета, полученная рента широко использовалась неформально. Состояние ведущих белорусских бизнесменов, санкционированных Западом как спонсоров Лукашенко, связано с торговлей нефтепродуктами. Эта отрасль также была известна как излюбленный сектор для рэкета белорусских спецслужб. Наконец, схемы торговли нефтью помогли Лукашенко наладить особые партнерские отношения с некоторыми российскими нефтяными гигантами, которые в свою очередь лоббировали его дело внутри России.

В середине 2010-х Москва начала наступление на минскую нефтяную ренту, постепенно заменив экспортную пошлину налогом на добычу. Этот процесс, названный «налоговым маневром», был крайне непопулярен белорусскому режиму и вызвал много неприязни между двумя странами, но, к счастью для Минска, внедрение новой системы продвигалось очень медленно. На начало 2020 года белорусские НПЗ по-прежнему обеспечивали около четверти всего экспорта страны и около 20 процентов доходов бюджета.

В 2021 году Москва несколько ослабила гайки, чтобы помочь Лукашенко пережить массовые протесты против него дома, но затем в феврале 2022 года разразилась война. Когда Кремль втянул Минск в свою агрессию против Украины, используя Беларусь в качестве плацдарма для После вторжения с севера белорусские НПЗ вскоре потеряли доступ как к украинскому, так и к европейскому рынку. В июне 2022 года белорусский экспорт нефтепродуктов в ЕС был на 99 процентов ниже, чем годом ранее, из-за ужесточения санкций, введенных против страны. Поставки в Украину рухнули с $249миллионов в январе до всего лишь 19 миллионов долларов в мае. Некоторые поставки, вероятно, продолжатся неофициально, несмотря на войну и санкции, но их масштабы и доходность вряд ли сопоставимы с довоенными показателями.

Когда Кремль втянул Минск в свою агрессию против Украины, используя Беларусь в качестве плацдарма для После вторжения с севера белорусские НПЗ вскоре потеряли доступ как к украинскому, так и к европейскому рынку. В июне 2022 года белорусский экспорт нефтепродуктов в ЕС был на 99 процентов ниже, чем годом ранее, из-за ужесточения санкций, введенных против страны. Поставки в Украину рухнули с $249миллионов в январе до всего лишь 19 миллионов долларов в мае. Некоторые поставки, вероятно, продолжатся неофициально, несмотря на войну и санкции, но их масштабы и доходность вряд ли сопоставимы с довоенными показателями.

Единственным значимым рынком сбыта белорусских нефтепродуктов остается Россия, и здесь дают о себе знать новые издержки независимости. На протяжении десятилетий белорусская государственность обеспечивала нефтеперерабатывающим заводам выгодный таможенный режим и привилегированное положение на пути из России на другие рынки. Белорусская независимость была основой их рентабельности. Однако теперь это стало препятствием в их погоне за прибылью, поскольку затрудняет доступ к России, единственному доступному рынку.

Однако теперь это стало препятствием в их погоне за прибылью, поскольку затрудняет доступ к России, единственному доступному рынку.

В отличие от Беларуси российские НПЗ имеют право на специальную государственную субсидию — так называемый «демпфер», — который должен компенсировать им разницу между внутренними и мировыми ценами на нефтепродукты. Эта демпферная субсидия делает белорусские НПЗ неконкурентоспособными на российском рынке. Другими словами, они лишаются значительной части доходов по той причине, что не являются русскими.

В начале октября Москва, наконец, согласилась распространить глушитель на белорусские НПЗ со следующего года, но цена ее согласия была высока. Беларуси пришлось подписать новое налоговое соглашение с Россией, обязывающее ее согласовывать изменения косвенных налогов и акцизов с Москвой. Соглашение также предоставило России доступ ко всем данным о косвенных налогах, взимаемых в Беларуси. Минск фактически продал Москве автономию в косвенном налогообложении, чтобы поставить белорусские НПЗ в равные условия с российскими. Элементы белорусского суверенитета больше не размениваются на дополнительные блага; теперь они должны предлагаться просто за равенство.

Элементы белорусского суверенитета больше не размениваются на дополнительные блага; теперь они должны предлагаться просто за равенство.

На милость Москвы

Точно так же война превратила белорусскую государственность в бремя для многих других прибыльных отраслей. Производство удобрений, прежде всего калия, раньше составляло 10% белорусского экспорта. Эта десятая была гораздо важнее любой другой, потому что не зависела от России ни в спросе, ни в поставках сырья. Гигант удобрений «Беларуськалий», располагающийся на богатых местных месторождениях калия, давно желанный для российских олигархов, но Лукашенко продолжал требовать непомерные суммы за приватизацию компании, утверждая, что для национального достояния нет достаточно высокой цены.

Поскольку «Беларуськалий» обеспечивал более 15 процентов мирового экспорта калия, Запад не спешил вводить всеобъемлющие санкции против компании, даже несмотря на репрессии Лукашенко. Однако война привела к полному запрету. Помимо потери доступа к прибыльным рынкам Европы и Украины, белорусские удобрения были отрезаны от прибыльных транспортных маршрутов через морские порты Литвы и Украины. Потребовалось всего несколько недель, чтобы разрушить самодостаточность отрасли, поскольку все оставшиеся экспортные возможности Беларуси теперь проходят через Россию.

Потребовалось всего несколько недель, чтобы разрушить самодостаточность отрасли, поскольку все оставшиеся экспортные возможности Беларуси теперь проходят через Россию.

Мировой рынок калия переживает бум, и десятки развивающихся экономик стремятся к поставкам из Беларуси, независимо от военного положения страны или ситуации с правами человека. Но поставки еще никогда не были такими сложными для белорусских производителей удобрений. Не русские, но отданные на милость России, они могут либо вложить несколько лет и несколько сотен миллионов долларов в строительство собственных портовых сооружений под Санкт-Петербургом, либо предложить значительные скидки, чтобы снизить цены своих российских конкурентов, использующих существующую инфраструктуру.

Поэтому неудивительно, что экспорт калия из Беларуси, по оценкам, сократился вдвое за первые шесть месяцев 2022 года (официальные данные засекречены властями). Уверены, что будут происходить дальнейшие сокращения, так как большая часть зарегистрированных поставок пришлась на первый квартал. Кроме того, этим летом появились новые неприятности, когда Москва добилась снятия санкций с российских производителей удобрений в обмен на разблокирование экспорта украинского зерна через Черное море. В сделке не упоминалось о том, что белорусские производители все еще обременены полным набором западных ограничений. Цена того, что Беларусь не является россиянкой, никогда не была такой высокой.

Кроме того, этим летом появились новые неприятности, когда Москва добилась снятия санкций с российских производителей удобрений в обмен на разблокирование экспорта украинского зерна через Черное море. В сделке не упоминалось о том, что белорусские производители все еще обременены полным набором западных ограничений. Цена того, что Беларусь не является россиянкой, никогда не была такой высокой.

Еще одна отрасль, потерявшая жизненно важную для белорусского режима ренту в результате войны, — газовая. Когда весной этого года Польша ввела против «Газпрома» национальные санкции, Россия в ответ прекратила поставки газа по газопроводу «Ямал-Европа». Белорусский участок этого газопровода принадлежит «Газпрому», который приобрел его еще в 2011 году за 5 миллиардов долларов. Это не мешало Минску взимать плату за транзит, которая оценивается в 300–400 миллионов долларов в год. Теперь этих денег нет.

Еще до войны доступ к дешевому российскому газу был сильнейшим аргументом, который Москва использовала, чтобы втянуть Минск в более глубокую интеграцию. Высокие энергозатраты – это смертный приговор для белорусских производителей, так как их российские конкуренты просто вытеснят их с рынка. В настоящее время Беларусь все еще может покупать российский газ по относительно низкой фиксированной цене в 128 долларов за 1000 кубометров, но это соглашение подлежит ежегодному продлению, а война ухудшила позицию Минска в будущих переговорах по газу как никогда.

Высокие энергозатраты – это смертный приговор для белорусских производителей, так как их российские конкуренты просто вытеснят их с рынка. В настоящее время Беларусь все еще может покупать российский газ по относительно низкой фиксированной цене в 128 долларов за 1000 кубометров, но это соглашение подлежит ежегодному продлению, а война ухудшила позицию Минска в будущих переговорах по газу как никогда.

Теперь Беларусь находится в тупике российского трубопровода, и дальше по линии нет других потребителей. Из-за своей энергоемкой экономики и потери Россией европейских рынков Беларусь стала третьим по величине иностранным клиентом «Газпрома» после Китая и Турции. У российского газового гиганта возникнет соблазн выжать как можно больше из одного из своих последних крупных клиентов, в то время как Кремль, вероятно, будет придерживаться своей старой мантры, что самый простой способ получить дешевый российский газ — это стать частью России.

Последний ручей

Список арендной платы и доходов, потерянных Беларусью из-за войны, можно продолжать и продолжать. Через несколько недель после начала вторжения ЕС запретил белорусским транспортным компаниям движение по дорогам Европы. Это нанесло серьезный удар по стране, которая питалась транзитными потоками между Европой и Россией, зарабатывая на экспорте транспортных услуг до 4 миллиардов долларов в год. Это решение также уничтожило множество схем контрабанды и таможенного мошенничества, контролируемых бизнесом, близким к Лукашенко. Прошли те времена, когда холодная Беларусь, не имеющая выхода к морю, имела статус ведущего экспортера морепродуктов и свежесрезанных цветов в Россию.

Через несколько недель после начала вторжения ЕС запретил белорусским транспортным компаниям движение по дорогам Европы. Это нанесло серьезный удар по стране, которая питалась транзитными потоками между Европой и Россией, зарабатывая на экспорте транспортных услуг до 4 миллиардов долларов в год. Это решение также уничтожило множество схем контрабанды и таможенного мошенничества, контролируемых бизнесом, близким к Лукашенко. Прошли те времена, когда холодная Беларусь, не имеющая выхода к морю, имела статус ведущего экспортера морепродуктов и свежесрезанных цветов в Россию.

Ужесточение западных санкций, вызванное войной, также решило судьбу других отраслей, которые белорусский режим культивировал как источник дохода, независимый от России. Лесопереработка, ИТ-услуги и производство сигарет — все эти отрасли в течение многих лет пользовались налоговыми льготами и государственными субсидиями благодаря хорошим продажам в Европе. Теперь они столкнулись с резким спадом производства и доходов, и у них нет иного выбора, кроме как вытеснить сокращающийся российский рынок из-за того, что они не являются русскими.

Поскольку Россия становится единственным экспортным рынком для растущего числа белорусских товаров и услуг, российский бюджет все чаще рассматривается белорусской правящей элитой как единственный источник ренты. Безусловно, российские государственные финансы сейчас также находятся в тяжелом положении, но доходы от нефти и накопленные резервы помогают им держаться на плаву, а решимость Кремля противостоять давлению Запада обещает щедрые государственные расходы.

Неудивительно, что в последние месяцы ключевым приоритетом белорусских министерств и крупного бизнеса стало подключение к российскому гиганту импортозамещения. Определенного успеха они добились: Москва пообещала выдать кредит в размере 1,5 миллиарда долларов для финансирования вклада Беларуси в общую цель по замещению западного импорта. Однако и здесь сказывается проблема нерусскости. Деньги будут выделяться в течение следующих нескольких лет на основе проектов, и это лишь малая часть огромных государственных субсидий, предназначенных для российских компаний.

Попытки Беларуси получить доступ к российским госзакупкам также дали определенные результаты. Но даже упрощенные процедуры для белорусских союзников все равно сложнее, чем для российских компаний. В отсутствие жизнеспособных альтернатив белорусы должны терпеть валютные риски, различия в регулировании и общее отсутствие равных условий для ведения бизнеса и получения ренты в России. Если они не найдут способ перестать быть нерусскими.

Бремя государственности

Различия между белорусской и русской идентичностями не очень выражены, а у идеологии белорусского этнонационализма всегда было много противников в стране, в том числе и у самого Лукашенко. Тем не менее, на протяжении десятилетий режим вырабатывал компромиссный подход к вопросу, в котором ценилась белорусская государственность без примеси антироссийских настроений, характерной для многих других постсоветских государств.

Подход был достаточно расплывчатым, чтобы приспособить самые разные представления о независимости Беларуси, начиная от романтической веры в то, что белорусы, в отличие от своих русских соседей, являются «настоящими европейцами», до прагматичного расчета, что страна может поддерживать относительно справедливую социальную систему только путем оставшихся за пределами России.

В результате спокойная, но твердая поддержка независимости стала точкой консенсуса в белорусском обществе, породив удивительное единодушие по внешнеполитическим вопросам, редкое явление на постсоветском пространстве. На протяжении многих лет опросы общественного мнения неизменно демонстрировали, что подавляющее большинство белорусов, независимо от их отношения к режиму Лукашенко, склонны соглашаться с тем, что Беларусь должна быть нейтральным государством, сотрудничающим с Россией, но сохраняющим свой суверенитет.

Жестокое подавление Лукашенко массовых протестов 2020 года, однако, серьезно подорвало этот консенсус. Цепляясь за власть вопреки воле большинства, белорусский лидер был вынужден прибегнуть к поддержке России, в том числе в области идеологии и пропаганды. Он много заимствовал из кремлевских пропагандистских нарративов, понося Запад, отвергая протестующих как западных пешек и проповедуя, что Беларусь должна подражать России в следовании уникальному цивилизационному пути, лишенному порочных европейских ценностей и свобод.

При этом Лукашенко перетащил вопросы внешней политики в сферу внутренней политики и начал поляризовать белорусское общество, порождая пакетные взгляды. Его сторонники должны были быть безоговорочно пророссийскими и антизападными, а противники, естественно, тяготели к Западу, так как чувствовали себя преданными Москвой, спасшей ненавистного самодержца.

Вторжение России в Украину еще больше ускорило эту тенденцию, практически не оставив точек соприкосновения между поляризованными частями белорусского общества. Лукашенко искренне сплотился на стороне Кремля, оправдывая агрессию и помогая ей. Его сторонников призывают оставаться на его стороне и на стороне Кремля в экзистенциальном противостоянии злонамеренному Западу и его «марионеткам» в Киеве. Между тем оппоненты Лукашенко симпатизируют украинцам и все чаще рассматривают белорусского лидера как номинального главу навязанного Россией оккупационного режима.

Парадоксально, но эта поляризация, подтвержденная многочисленными опросами общественного мнения, обесценивает нынешнюю белорусскую государственность в глазах обоих лагерей. Горячая поддержка Лукашенко Кремля стирает разницу между всем белорусским и российским. Провластные митинги теперь украшают и белорусские, и российские флаги, школьники изучают средневековых русских князей как своих национальных героев, а белорусская государственная пропаганда стала почти неотличима от российской, временами даже занимая более прокремлевскую позицию, чем официальная. Минск. Провластная часть белорусского общества изо всех сил пытается понять, почему их страна не может пойти по стопам сепаратистских республик Донбасса и перейти под власть Москвы, если внешний мир — такое опасное место, а единственное убежище — Россия.

Горячая поддержка Лукашенко Кремля стирает разницу между всем белорусским и российским. Провластные митинги теперь украшают и белорусские, и российские флаги, школьники изучают средневековых русских князей как своих национальных героев, а белорусская государственная пропаганда стала почти неотличима от российской, временами даже занимая более прокремлевскую позицию, чем официальная. Минск. Провластная часть белорусского общества изо всех сил пытается понять, почему их страна не может пойти по стопам сепаратистских республик Донбасса и перейти под власть Москвы, если внешний мир — такое опасное место, а единственное убежище — Россия.

Оппоненты Лукашенко, напротив, склонны считать Беларусь уже де-факто российской оккупацией. Вдохновленные военными успехами Украины и примером белорусских добровольцев, сражавшихся за Киев на войне, они считают, что их стране нужен освободительный крестовый поход, и не видят особой ценности в оставшихся атрибутах независимости.

Растущее безразличие белорусского общества к своей нынешней государственности дает режиму полную свободу действий в отказе от суверенитета страны. Недавняя сделка, которая в значительной степени уступила контроль над косвенными налогами Москве в обмен на российские нефтяные субсидии, может стать образцом для аналогичной торговли частями белорусского суверенитета ради краткосрочной финансовой выгоды. В прошлом Лукашенко вел такие переговоры очень осторожно: белорусскую государственность он рассматривает как ключевой элемент своего наследия, и его больше не интересуют грубые материальные блага. Однако белорусская номенклатура может оказаться менее озабоченной своим местом в учебниках истории.

Недавняя сделка, которая в значительной степени уступила контроль над косвенными налогами Москве в обмен на российские нефтяные субсидии, может стать образцом для аналогичной торговли частями белорусского суверенитета ради краткосрочной финансовой выгоды. В прошлом Лукашенко вел такие переговоры очень осторожно: белорусскую государственность он рассматривает как ключевой элемент своего наследия, и его больше не интересуют грубые материальные блага. Однако белорусская номенклатура может оказаться менее озабоченной своим местом в учебниках истории.

Автономия номенклатуры от Лукашенко значительно возросла за последние месяцы. Белорусские высокопоставленные лица теперь устанавливают прямые и частые контакты со своими российскими коллегами, минуя лидера страны. Они из первых рук узнают об оставшихся денежных потоках в России и о том, как они присваиваются правящей элитой. Некоторые из них осмеливаются призывать к более пророссийской политике и даже публично возражают против Лукашенко. Поскольку способность белорусского лидера заручиться массовой поддержкой и раздавать ренту почти испарилась, номенклатура стремится искать другие источники дохода, даже если они связаны с отказом от своего бывшего покровителя или отказом от чувства «белорусскости» в пользу более выгодных условий. статус россиянина.

Поскольку способность белорусского лидера заручиться массовой поддержкой и раздавать ренту почти испарилась, номенклатура стремится искать другие источники дохода, даже если они связаны с отказом от своего бывшего покровителя или отказом от чувства «белорусскости» в пользу более выгодных условий. статус россиянина.

Война поставила Беларусь в затруднительное положение, которое сводится к зависимости от России во всем без возможности пользоваться преимуществами принадлежности к России. В сочетании с назревающим внутренним кризисом у правящей номенклатуры и общества в целом остается все меньше стимулов ценить нынешнюю белорусскую государственность.

В новых реалиях Кремлю больше не нужно утруждать себя давлением на Беларусь для более глубокой интеграции. На фоне безразличия разочарованного общества элиты страны, стремящиеся к получению ренты, стремятся добровольно пожертвовать белорусским суверенитетом, если не ради чего, то просто для достижения равного статуса со своими российскими коллегами.

Автор:

- Максим Саморуков

Карнеги не занимает институциональную позицию по вопросам государственной политики; взгляды, представленные здесь, принадлежат автору (авторам) и не обязательно отражают взгляды Карнеги, его сотрудников или его попечителей.

Джон Куинси Адамс: жизнь до президентства

Джон Куинси Адамс родился 11 июля 1767 года в деревне Брейнтри (ныне Куинси), штат Массачусетс, в нескольких милях к югу от Бостона. Его ранние годы прошли, живя попеременно в Брейнтри и Бостоне, и его любящий отец и любящая мать учили его математике, языкам и классике. Его отец, Джон Адамс, был политически активен на протяжении всей жизни Джона Куинси, но созыв Первого Континентального конгресса в 1774 году ознаменовал собой новый этап активности Джона Адамса. Старший Адамс продолжал помогать руководить Континентальным конгрессом, разрабатывать Декларацию независимости и наблюдать за ходом Войны за независимость. Он также чаще отсутствовал в жизни своих детей, чем присутствовал, оставляя большую часть их воспитания и образования их матери Эбигейл.

В первый год войны молодой Джон Куинси Адамс опасался за жизнь своего отца и опасался, что британцы могут взять его семью в заложники. Действительно, когда Джон Адамс подписал своим именем Декларацию независимости, он совершил акт государственной измены Англии, преступление, караемое смертью. Для Джона Куинси эти годы были на самом деле началом его мужественности, и он вспоминал, что позже в жизни чувствовал себя ответственным — как старший сын — за защиту своей матери, в то время как его отец занимался революцией. Джон Куинси вместе со своей матерью был свидетелем битвы при Банкер-Хилле с вершины одного из холмов Брейнтри и регулярно видел солдат, проходящих через его родной город. Революционная война была не каким-то далеким теоретическим событием, а непосредственной и пугающей реальностью.

Подготовка к мировой сцене

В возрасте от десяти до семнадцати лет Адамс пережил невероятное европейское приключение, которое подготовило его к дальнейшей карьере на дипломатической службе своей страны. В конце 1777 года Джон Адамс был отправлен в Европу в качестве специального посланника, а в 1778 году Джон Куинси сопровождал его в Париж. В течение следующих семи лет Джон Куинси провел время в Париже, Нидерландах и Санкт-Петербурге, с более короткими визитами в Англию, Швецию и Пруссию. Молодой Адамс получил свое первое официальное образование в Академии Пасси за пределами Парижа, где вместе с внуками Бенджамина Франклина он изучал фехтование, танцы, музыку и искусство. Адамсы пробыли во Франции немногим более года, а затем вернулись домой примерно на три месяца.

В конце 1777 года Джон Адамс был отправлен в Европу в качестве специального посланника, а в 1778 году Джон Куинси сопровождал его в Париж. В течение следующих семи лет Джон Куинси провел время в Париже, Нидерландах и Санкт-Петербурге, с более короткими визитами в Англию, Швецию и Пруссию. Молодой Адамс получил свое первое официальное образование в Академии Пасси за пределами Парижа, где вместе с внуками Бенджамина Франклина он изучал фехтование, танцы, музыку и искусство. Адамсы пробыли во Франции немногим более года, а затем вернулись домой примерно на три месяца.

Когда Джон Адамс снова был отправлен в Европу в ноябре 1779 года, ему было поручено вести переговоры о мире с Британией, он вернулся со своими сыновьями Джоном Куинси и Чарльзом, достигнув Парижа в феврале 1780 года после мучительного путешествия сначала на дырявом корабле, а затем по суше на мулы из Испании. Джон, осознавая, что вероятность мирных переговоров мала, летом 1780 года решил переехать в Амстердам вместе со своими сыновьями, оба из которых некоторое время посещали Лейденский университет. Чарльз оказался несчастным в Европе, и через полтора года его отправили домой. Примерно в то же время в 1781 году образование Джона Куинси было прервано, когда Фрэнсис Дана, недавно назначенный эмиссар США в Санкт-Петербурге, попросил Джона Куинси, которому тогда было четырнадцать, сопровождать его в качестве переводчика и личного секретаря. Год спустя Джон Куинси в одиночку путешествовал в течение пяти месяцев из Санкт-Петербурга в Гаагу, резиденцию правительства Нидерландов, чтобы воссоединиться со своим отцом. Вернувшись в Америку в 1785 году, Адамс поступил в Гарвардский колледж в качестве продвинутого студента, закончив учебу за два года.

Чарльз оказался несчастным в Европе, и через полтора года его отправили домой. Примерно в то же время в 1781 году образование Джона Куинси было прервано, когда Фрэнсис Дана, недавно назначенный эмиссар США в Санкт-Петербурге, попросил Джона Куинси, которому тогда было четырнадцать, сопровождать его в качестве переводчика и личного секретаря. Год спустя Джон Куинси в одиночку путешествовал в течение пяти месяцев из Санкт-Петербурга в Гаагу, резиденцию правительства Нидерландов, чтобы воссоединиться со своим отцом. Вернувшись в Америку в 1785 году, Адамс поступил в Гарвардский колледж в качестве продвинутого студента, закончив учебу за два года.

После колледжа Адамс изучал право и летом 1790 года сдал экзамен на адвоката в Массачусетсе. Готовясь к экзамену по праву, он освоил стенографию и читал все, что попадалось на глаза, от древней истории до популярной литературы. Ему особенно понравился юмористический роман Генри Филдинга « Том Джонс », который он считал «одним из лучших романов на этом языке». Всегда благоговея перед Томасом Джефферсоном, близким другом своего отца и основным автором Декларации независимости, Адамс считал «Заметки Джефферсона о Вирджинии» блестящим произведением.

Всегда благоговея перед Томасом Джефферсоном, близким другом своего отца и основным автором Декларации независимости, Адамс считал «Заметки Джефферсона о Вирджинии» блестящим произведением.

В молодости Адамс стоял особняком от своей возрастной группы. Он не принимал участия в обычных студенческих розыгрышах и не слишком ценил своих учителей, многие из которых были менее начитаны и имели меньший жизненный опыт, чем он. Но Адамс ценил молодых женщин. Его первой любовью в четырнадцать лет была французская актриса, с которой он никогда не встречался лично, но мечтал о ней, увидев ее сценическое выступление. Во время своего юридического ученичества Джон Куинси глубоко влюбился в молодую женщину, которую он встретил в Ньюберипорте, штат Массачусетс, где он изучал право. Роман длился несколько месяцев, прежде чем его мать, Эбигейл Адамс, убедила его отложить брак до тех пор, пока он не сможет позволить себе содержать жену. Джон Куинси согласился, и они разошлись. Это было расставание, о котором он всегда сожалел, но оно продемонстрировало черту характера Адамса, которая сопровождала его на протяжении всей жизни: его уважение к мнению родителей.

С 1790 по 1794 год Адамс без особого успеха занимался юридической практикой в Бостоне. Как новый молодой юрист, конкурирующий за клиентов с гораздо более авторитетными и высокопоставленными людьми, он с трудом привлекал платежеспособных клиентов. Не помогал даже тот факт, что его отец теперь был вице-президентом Соединенных Штатов. Когда Адамс не занимался юридической практикой, он писал статьи в поддержку администрации Вашингтона и обсуждал актуальные политические вопросы со своими коллегами-юристами. Наконец, в 1794 году, когда юридическая карьера Джона Куинси начала набирать обороты, президент Джордж Вашингтон, оценив поддержку молодого Адамса его администрации и зная о его свободном владении французским и голландским языками, назначил его министром в Нидерландах. Это было хорошее время для молодого дипломата. Он тщательно руководил выплатой голландских займов, предоставленных Америке во время Американской революции, и отправлял в Вашингтон авторитетные официальные отчеты о последствиях Французской революции.

Угрюмый жених

Путешествуя по Франции маленьким мальчиком, Джон встретил Луизу Кэтрин, четырехлетнюю дочь Джошуа Джонсона, американского торговца, который женился на англичанке и тогда жил в Нанте, Франция. Спустя годы, в 1797 году, когда Луиза превратилась в симпатичную 22-летнюю женщину, они с Адамсом снова встретились. Теперь он был 30-летним дипломатом и сыном президента Соединенных Штатов. Она жила в Лондоне, где ее отец служил американским консулом, и Адамс был отправлен в Лондон из Гааги для обмена ратификациями договора Джея. Семья Джонсонов предоставила социальный центр для американцев в Лондоне, и Адамс регулярно навещал его. Со временем он начал ухаживать за Луизой, каждый вечер обедая с семьей, но всегда уходил, когда девушки начинали петь после ужина — Адамсу не нравилось звучание женского голоса в песнях. Луиза была заинтригована своим угрюмым женихом. Они поженились 26 июля 179 г.7, вопреки первоначальным возражениям родителей Адамса, которые не считали разумным для будущего президента иметь жену иностранного происхождения.

Примерно в то время, когда они поженились, Джон Куинси был назначен министром США в Пруссии, где он оставался до тех пор, пока его отец не проиграл свою заявку на переизбрание на второй срок в качестве президента в 1800 году. Адамсы вернулись в Соединенные Штаты в 1801 году со своим сыном. Джордж Вашингтон Адамс и Джон Куинси занялись местной политикой, выиграв выборы в сенат штата. Затем законодательный орган Массачусетса назначил его членом Сената США в 1803 г.

Карьера в дипломатии

Будучи сенатором США от штата Массачусетс, он перешел со своей номинальной должности федералиста на поддержку демократически-республиканской администрации президента Томаса Джефферсона. Он поддержал покупку Луизианы, один из двух федералистов, сделавших это, и введение Закона об эмбарго 1807 года против внешней торговли. В 1808 году контролируемый федералистами законодательный орган штата Массачусетс был в ярости из-за проджефферсоновского поведения Адамса и выразил свое неудовольствие, назначив преемника Адамса почти за целый год до истечения срока полномочий Адамса. Адамс сразу же ушел в отставку и впоследствии изменил свою партийную принадлежность с федералистов на демократов-республиканцев.

Адамс сразу же ушел в отставку и впоследствии изменил свою партийную принадлежность с федералистов на демократов-республиканцев.

Вскоре после потери своего места в Сенате президент Джеймс Мэдисон назначил Адамса первым министром США в России. Хотя Адамс ранее отрицательно относился к России как к нации «рабов и принцев», вскоре у него развилась сильная личная привязанность к царю Александру, которым он восхищался за его готовность противостоять Наполеону. Находясь в России, Адамс убедил царя разрешить американским кораблям торговать в российских портах, а когда Наполеон вторгся в Россию в 1812 году, депеши Адамса домой предоставили Мэдисону подробные и проницательные отчеты о войне.

В 1814 году президент Мэдисон назначил Адамса главой делегации из пяти человек для переговоров о мирном соглашении, положившем конец войне 1812 года с Великобританией. Это была благоприятная группа американцев, которые встретились в Генте, Бельгия: специальный посланник Джон Куинси Адамс, министр финансов Альберт Галлатин, сенатор Джеймс А. Баярд от Делавэра, спикер Палаты представителей Генри Клей и министр США в Швеции Джонатан Рассел. Переговоры по договору заняли пять месяцев, в результате чего было достигнуто соглашение о прекращении боевых действий и восстановлении на всей территории статус-кво в начале войны. Не упоминалось о проблемах, из-за которых началась война, таких как впечатление на американских моряков или права на нейтральную торговлю. Тем не менее договор стал значительной победой Соединенных Штатов: молодая нация задействовала величайшую военную мощь в мире, ничего не уступив в обмен на мир. Договор был подписан 24 декабря 1814 года, за две недели до великой победы американских войск над британцами в битве при Новом Орлеане. Весть о договоре не достигла Америки до середины февраля, и Сенат единогласно ратифицировал его 17 февраля 1815 г.

Баярд от Делавэра, спикер Палаты представителей Генри Клей и министр США в Швеции Джонатан Рассел. Переговоры по договору заняли пять месяцев, в результате чего было достигнуто соглашение о прекращении боевых действий и восстановлении на всей территории статус-кво в начале войны. Не упоминалось о проблемах, из-за которых началась война, таких как впечатление на американских моряков или права на нейтральную торговлю. Тем не менее договор стал значительной победой Соединенных Штатов: молодая нация задействовала величайшую военную мощь в мире, ничего не уступив в обмен на мир. Договор был подписан 24 декабря 1814 года, за две недели до великой победы американских войск над британцами в битве при Новом Орлеане. Весть о договоре не достигла Америки до середины февраля, и Сенат единогласно ратифицировал его 17 февраля 1815 г.

Впоследствии Мэдисон отправил Адамса в Англию на два года. С избранием Джеймса Монро президентом Адамс принял назначение на пост государственного секретаря с 1817 по 1825 год. За время своего долгого пребывания на посту главы Государственного департамента он накопил впечатляющий список дипломатических достижений. Во главе списка стоит его роль в формулировании Доктрины Монро, которая предупреждала европейские страны не вмешиваться в дела Западного полушария. Хотя Томас Джефферсон и Джеймс Мэдисон посоветовали президенту Монро издать прокламацию в совместном заявлении с Великобританией, Адамс, понимая связанный с этим дипломатический символизм, убедил Монро сделать одностороннее и независимое заявление в знак суверенитета США в полушарии.

За время своего долгого пребывания на посту главы Государственного департамента он накопил впечатляющий список дипломатических достижений. Во главе списка стоит его роль в формулировании Доктрины Монро, которая предупреждала европейские страны не вмешиваться в дела Западного полушария. Хотя Томас Джефферсон и Джеймс Мэдисон посоветовали президенту Монро издать прокламацию в совместном заявлении с Великобританией, Адамс, понимая связанный с этим дипломатический символизм, убедил Монро сделать одностороннее и независимое заявление в знак суверенитета США в полушарии.

Госсекретарь Адамс также успешно провел переговоры о правах США на рыболовство у побережья Канады, установил нынешнюю американо-канадскую границу от Миннесоты до Скалистых гор, сформулировал прагматичную политику признания новых независимых латиноамериканских наций и добился передачи испанского Флорида к Соединенным Штатам в Договоре Адамса-Ониса 1819 года. Этот договор также зафиксировал юго-западную границу Соединенных Штатов по реке Сабин (в современном Техасе) и снял претензии Испании на Орегон.