Картография в годы Первой мировой войны 1914-1918 гг. Организация гражданской геодезической отрасли после 1917 г.

Картография в годы Первой мировой войны 1914-1918 гг.

Организация гражданской картографо-геодезической отрасли после 1917 г.

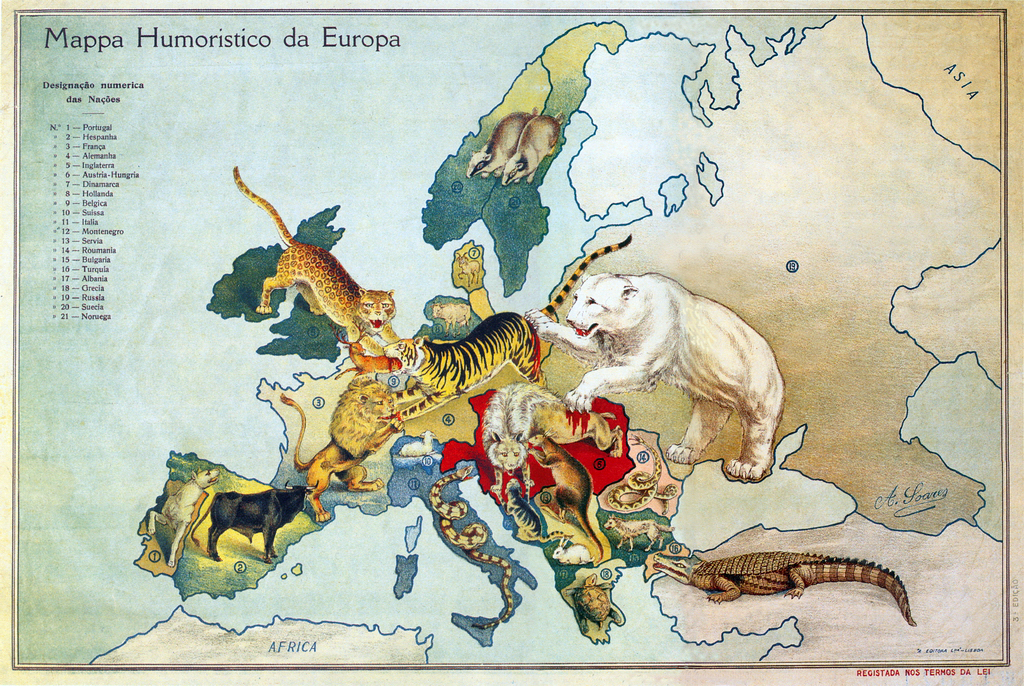

Накануне Первой мировой войны 1914-1918 гг. в России особенно быстрыми темпами шли экономические преобразования. Государству требовалось производить все больше топографо-геодезических работ. Измерением земель российских в ту пору занималось около 10 тыс. гражданских землемеров и геодезистов. Корпусу военных топографов тоже приходилось выполнять, в основном, работы мирного государственного значения. Территория съемок была весьма обширна. Но результаты этих съемок не могли быть использованы в картографических целях из-за несогласованности действий различных ведомств и организаций. А ведь еще в 1882 г. Министр путей сообщения, дипломат, ученый, генерал-адъюнкт Константин Николаевич Посьет предлагал объединить усилия всех заинтересованных обществ для «единства в работах». В начале XX в. его призыв стал звучать особенно актуально, ведь все с большей остротой чувствовалось отсутствие точных карт.

В начале XX в. его призыв стал звучать особенно актуально, ведь все с большей остротой чувствовалось отсутствие точных карт.

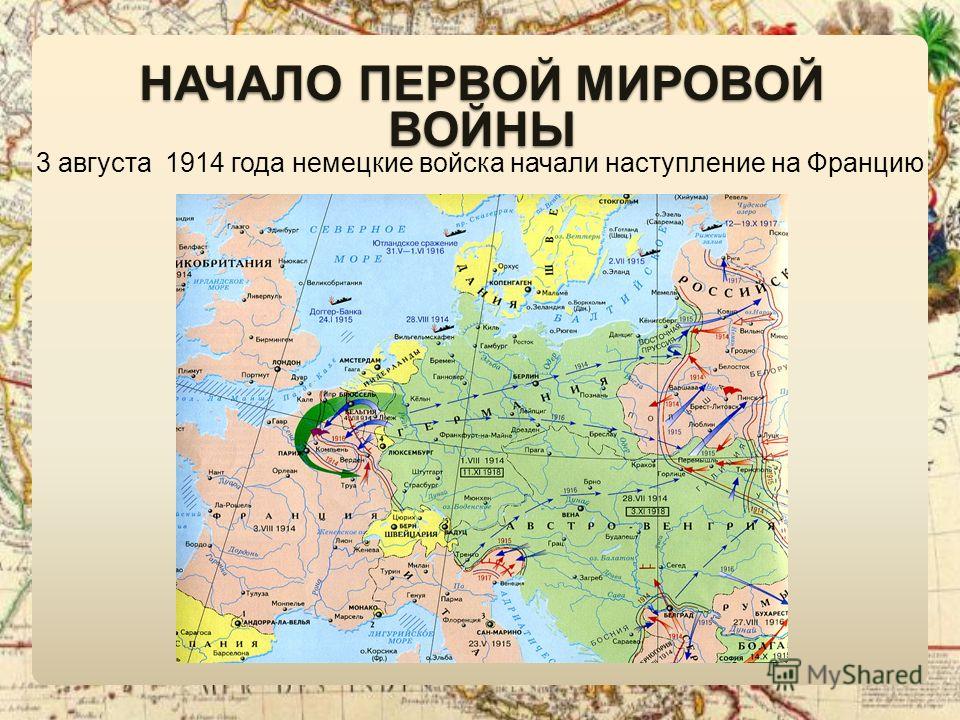

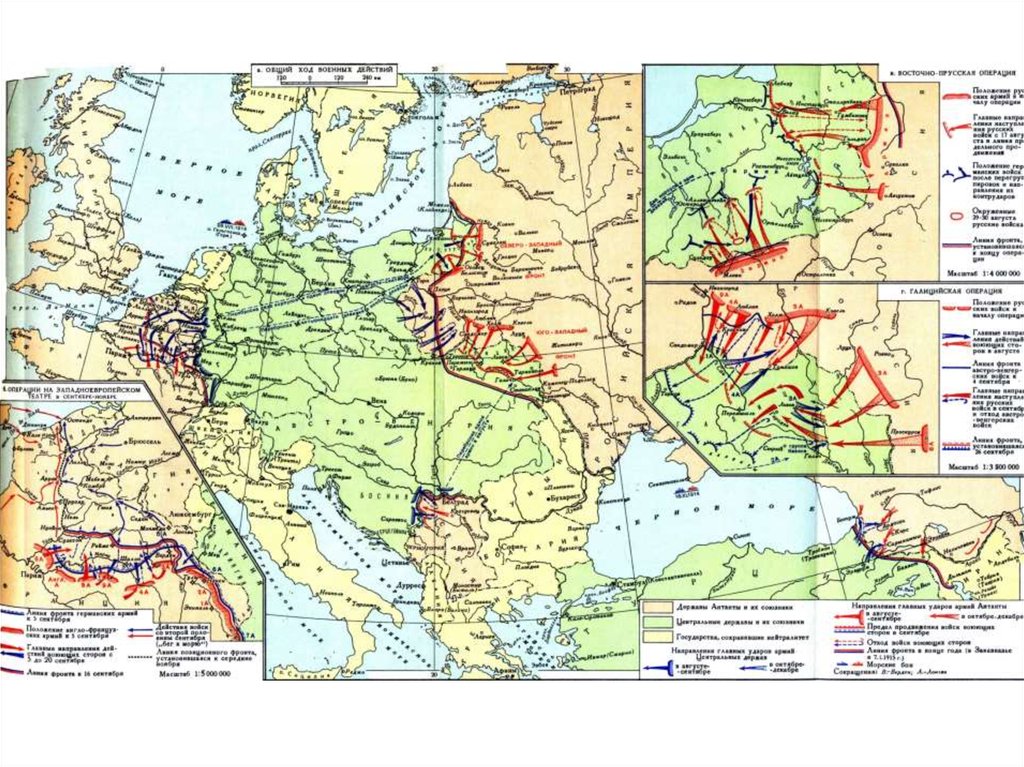

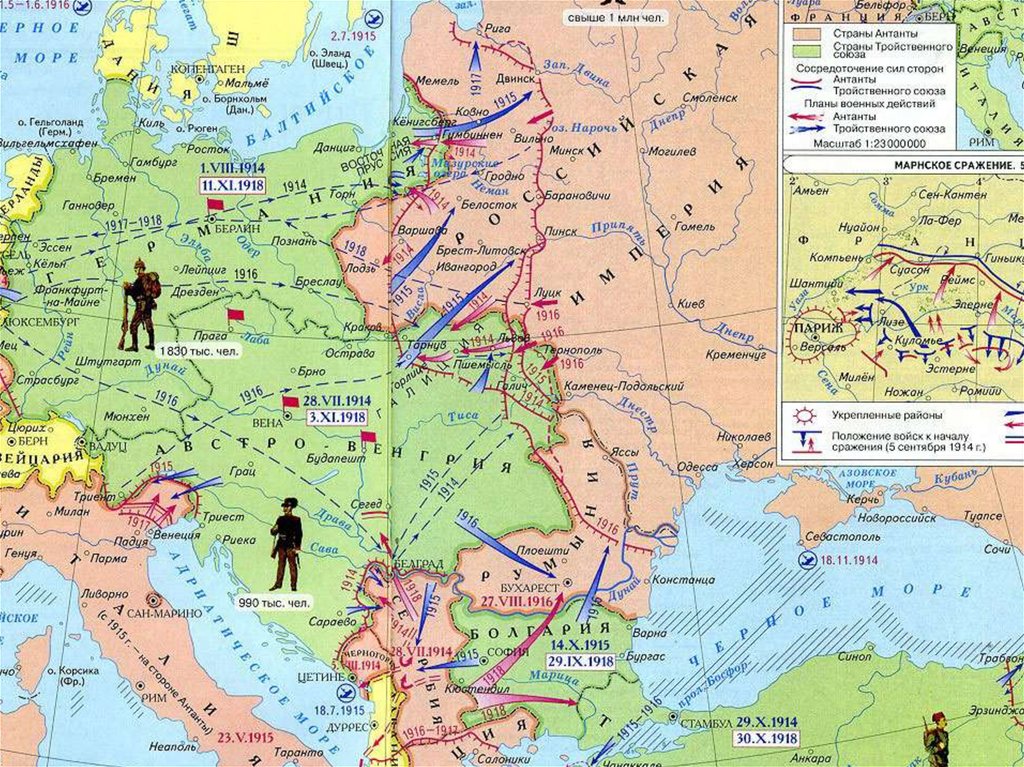

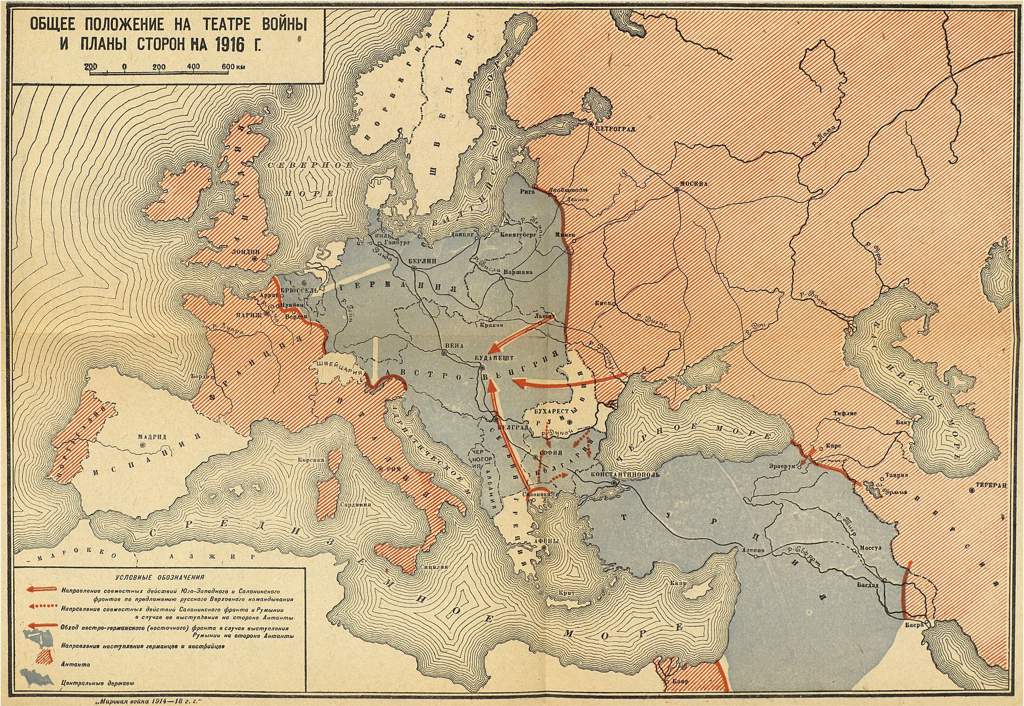

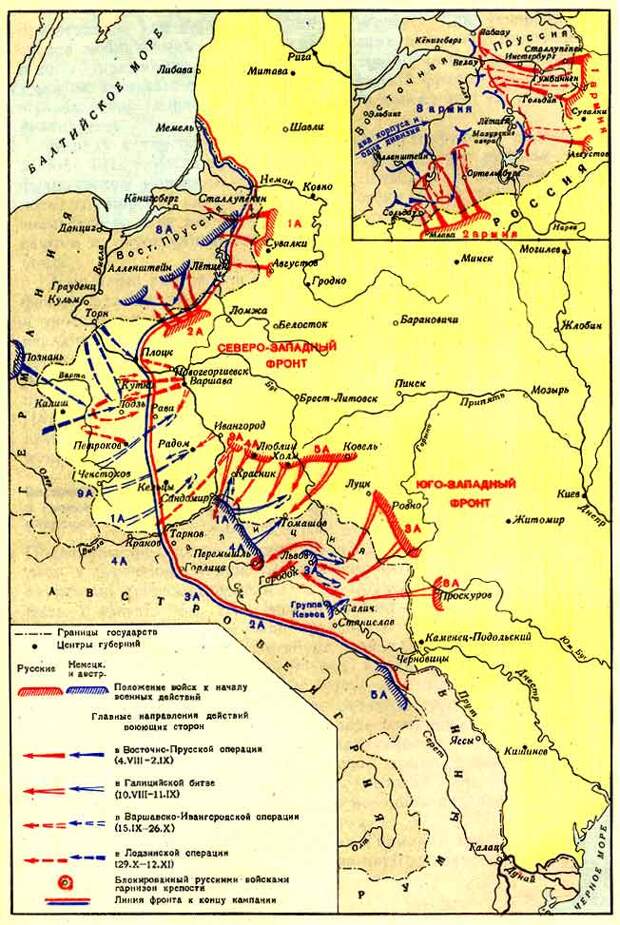

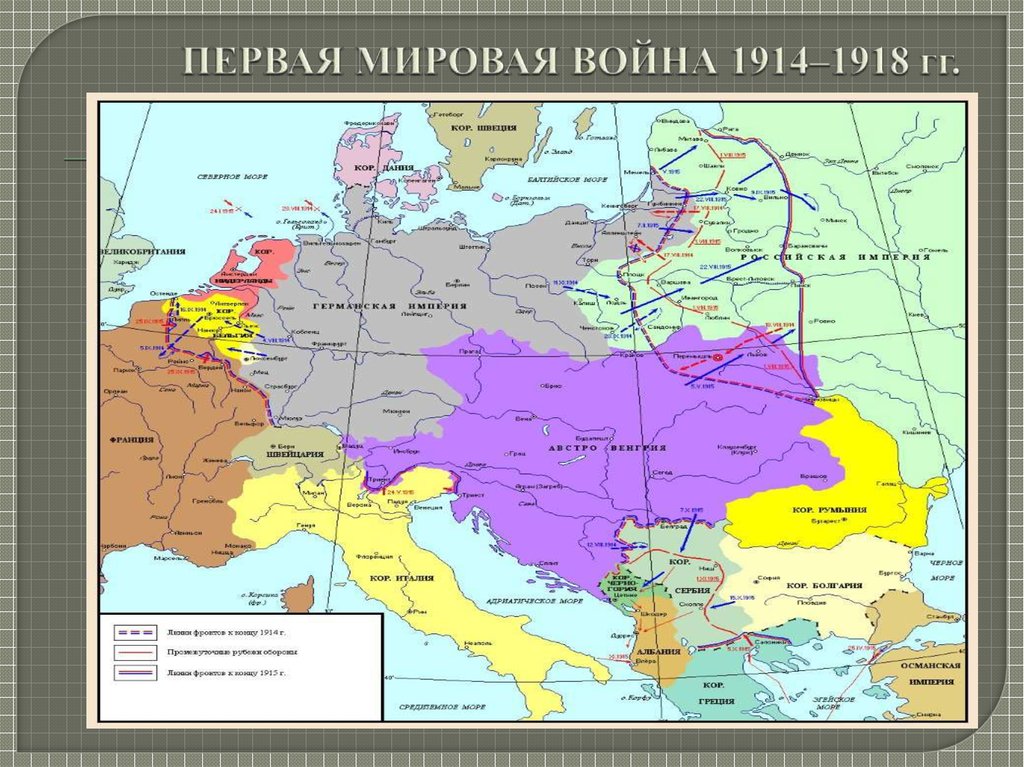

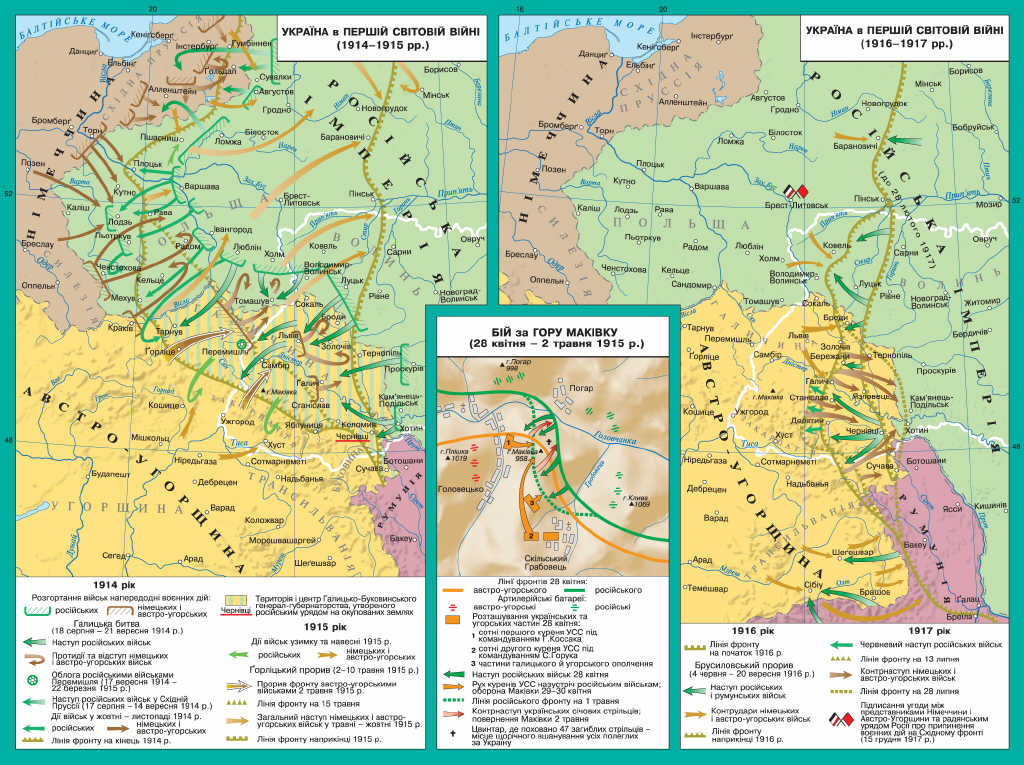

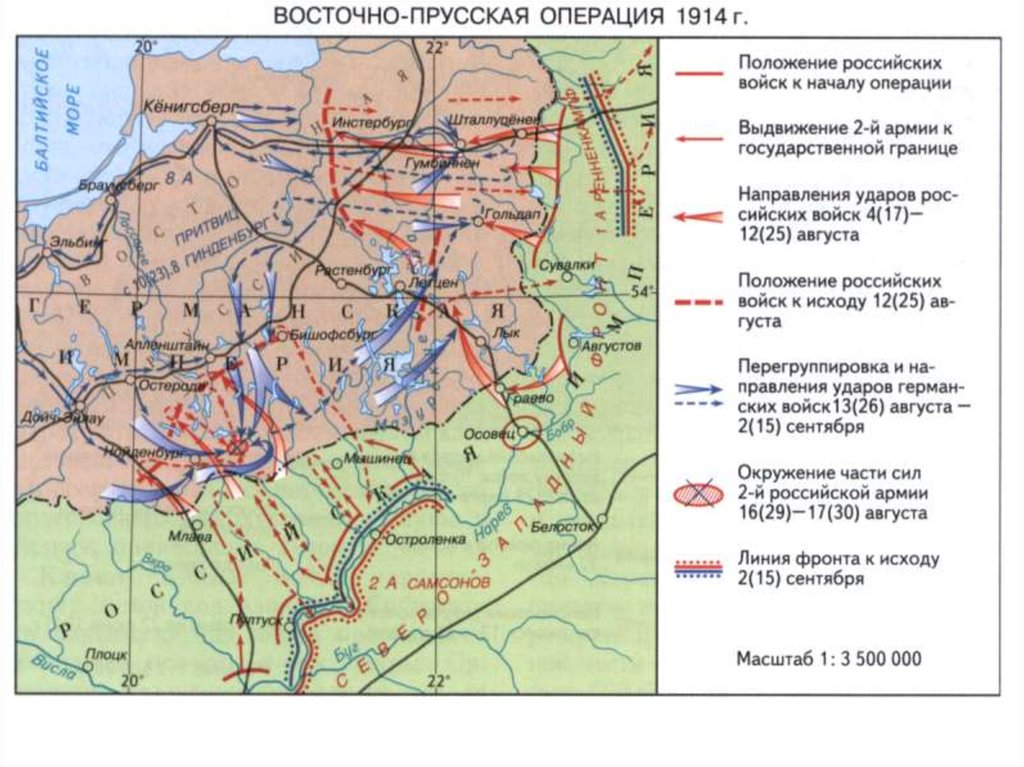

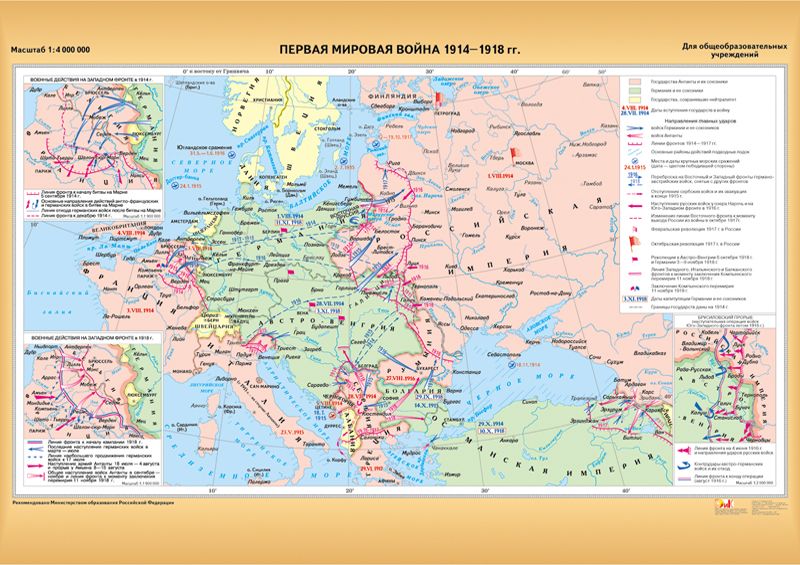

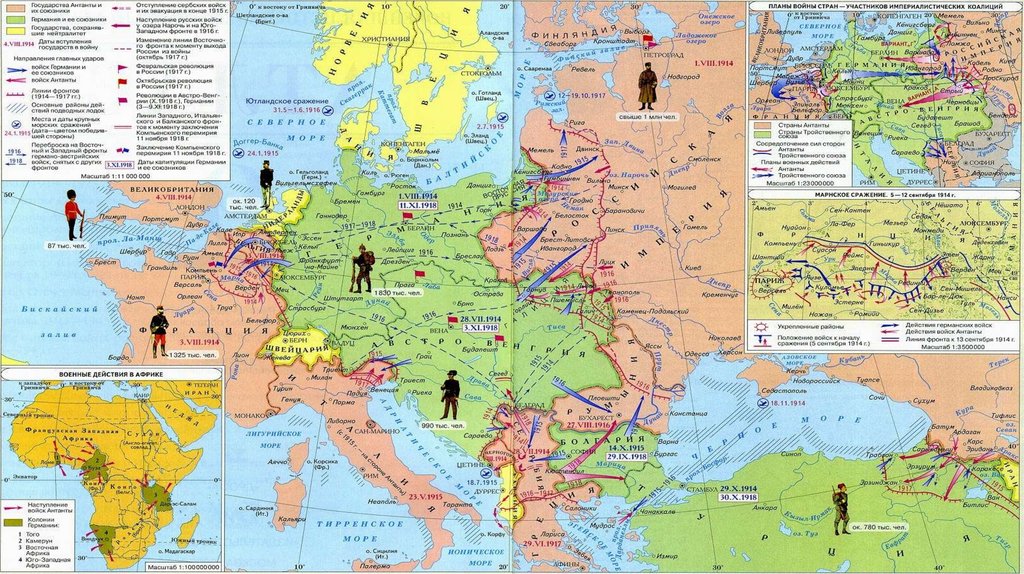

В связи с началом войны и всеобщей мобилизацией в августе 1914 г.

полевые работы окончательно потеряли свою планомерность. Необходимо было привести к одной системе триангуляционные сети Западного пограничного пространства и «омолодить» 3-х верстную карту, на основе которой срочно создавали новую 2-х верстку. Вообще от прежних войн Первая мировая отличалась тем, что военная картография не остановилась в своем развитии, а наоборот набирала темпы. Сотни тысяч карт требовались при подготовке к операциям. Совершенствовались разработка и оперативные технологии их составления и издания. Сами планы и карты из-за невиданной доселе разрушительности военных действий требовали быстрого обновления, что дало толчок активизации поиска новых средств и методов разведок и рекогносцировок. Но отказываться от старых приемов съемок тоже не спешили. Широко практиковались глазомерные на бумаге-«миллиметровке».

полевые работы окончательно потеряли свою планомерность. Необходимо было привести к одной системе триангуляционные сети Западного пограничного пространства и «омолодить» 3-х верстную карту, на основе которой срочно создавали новую 2-х верстку. Вообще от прежних войн Первая мировая отличалась тем, что военная картография не остановилась в своем развитии, а наоборот набирала темпы. Сотни тысяч карт требовались при подготовке к операциям. Совершенствовались разработка и оперативные технологии их составления и издания. Сами планы и карты из-за невиданной доселе разрушительности военных действий требовали быстрого обновления, что дало толчок активизации поиска новых средств и методов разведок и рекогносцировок. Но отказываться от старых приемов съемок тоже не спешили. Широко практиковались глазомерные на бумаге-«миллиметровке». На основании топографии и фотограмметрии, геодезии и картографии в России появилась возможность научного картографирования территорий на качественно новом уровне.

Получили развитие работы по обеспечению стрельбы артиллерии по невидимым целям, когда расстояние и ориентирное направление между огневым средством и целью определяются по карте. Такие съемки проводились силами армейских и корпусных топографов главным образом в периоды подготовки прорыва по заявкам артиллерийских командиров. Этот опыт очень пригодился во время Второй мировой войны.

Новые рода войск потребовали создания специальных карт — авиационных, военно-дорожных, танковых, военно-гидрологических и др.

Оперативному заполнению карт «свежей» информацией и разведывательными данными о противнике способствовала аэрофотосъемка. Задачи нового вида разведки решались с помощью аэрофотоснимков, определенной координатной основы и карт, куда впечатывались полученные данные и изменения на местности. Аппараты стали устанавливать не на воздушных шарах, а на аэропланах, хотя разведка и корректировка стрельбы артиллерии с воздушных шаров была значительно дешевле и применялась даже в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

Значение воздушного фотографирования подчеркивали все офицеры, считая, что только подробные данные о диспозиции противника, расположении его командных и наблюдательных пунктов, заграждениях и телефонных линиях «перенесенные на план или приложенные в виде легенд, дадут штабам, пехоте и артиллерии те важные сведения, которые, во-первых, обеспечат успех, во-вторых, сохранят много жизней… и, в-третьих, уменьшат расход снарядов…»(1). Начав свою жизнь на театре военных действий, аэрофотосъемка впоследствии произвела переворот в картографо-геодезической отрасли России.

Значение воздушного фотографирования подчеркивали все офицеры, считая, что только подробные данные о диспозиции противника, расположении его командных и наблюдательных пунктов, заграждениях и телефонных линиях «перенесенные на план или приложенные в виде легенд, дадут штабам, пехоте и артиллерии те важные сведения, которые, во-первых, обеспечат успех, во-вторых, сохранят много жизней… и, в-третьих, уменьшат расход снарядов…»(1). Начав свою жизнь на театре военных действий, аэрофотосъемка впоследствии произвела переворот в картографо-геодезической отрасли России.Великая Октябрьская революция 1917 г. внесла в топографо-геодезические и картографические работы страны полный хаос. У многочисленных организаций, пытавшихся заниматься съемками территорий России на научной основе, не было практических результатов. Тратились огромные средства, но полученные съемки не могли быть применены на практике. А ведь только что созданному государству с жесткой централизацией, плановой системой управления промышленностью и сельским хозяйством для развития производственных сил требовались подробные карты.

15 марта 1919 г. Председатель Совнаркома В.И. Ленин, Председатель ВСНХ А.И Рыков, управляющий делами Совнаркома В.Д. Бонч-Бруевич и секретарь Совнаркома Л.И. Фотиева подписали Декрет «Об учреждении Высшего геодезического управления». Основной целью создания ВГУ было «изучение территории РСФСР в топографическом отношении в целях поднятия и развития производительных сил страны, экономии технических сил и денежных средств и времени».

Сбылась мечта Владимира Ивановича Вернадского, сделавшего на основании глубокого анализа вывод о состоянии топографической съемки в стране: «Съемка России – по сути дела – должна быть сосредоточена в одном учреждении, и это сосредоточение должно быть проведено быстро и неукоснительно». Он был уверен, что только при условии строго научной постановки съемок с концентрацией управления ими «в одних руках» можно достигнуть точности топографических работ.

В Декрете об учреждении Высшего геодезического управления (ВГУ) нашли свое отражение идеи Феодосия Николаевича Красовского – профессора Константиновского межевого института, одного из авторов определения размеров земного референц-эллипсоида (эллипсоида Красовского), с 1923 г. заместителя начальника ВГУ, с 1928 г. — директора ГИГК (ЦНИИГАиК), сформулировавшего главные научные задачи геодезии и практически все цели, стоящие перед будущей Государственного геодезической службой страны.

«1) широкую исследовательскую работу по всем вопросам геодезии и картографии;

2) изучение распределения силы тяжести и исполнения градусных измерений;

3) составление главной триангуляции страны и производство точных нивелировок;

4) повышение квалификации молодых ученых и инженеров, специализирующихся в области геодезии и астрономии;

5) исполнение тригонометрических работ при общей топографической съемке, мелиоративных, кадастровых и землеустроительных работах;

6) проведение астрономических работ при исследовании колонизируемых районов;

7) создание общей нивелирной сети, необходимой для обоснования общей топографической съемки;

8) систематическую общую топографическую съемку России в едином масштабе, определяемом Главным геодезическим комитетом;

9) исполнение тригонометрических работ и нивелировок для нужд разных ведомств;

10) съемку отдельных местностей России в разных масштабах, согласно потребностям науки, учреждений;

11) сбор всех материалов по тригонометрическим сетям, астрономическим определениям, топографическим съемкам, нивелировкам;

12) меры к установлению надлежащей связи между деятельностью отдельных учреждений в топографическом отношении, обсуждение инструкций, снабжение учреждений необходимыми данными и даже инструментами;

13) охрану всех геодезических знаков и точек страны;

14) составление и издание топографических и географических карт;

15) учреждение Оптико-механического института, а также изготовление геодезических инструментов; создание Государственного архива русских карт».

В первые годы своей работы Высшее геодезическое управление основное внимание уделяло согласованию топографо-геодезических работ по всей стране и созданию общих инструкций и положений по организации и проведению топографо-геодезических и картографических работ. ВГУ трудилось для нужд народного хозяйства и промышленности, Корпус военных топографов (КВТ) продолжал выполнять свои обязанности, направленные на оборону страны, созданное Главное гидрографическое управление (ГГУ) удовлетворяло нужды мореплавания. Все гражданские геодезисты, работая для вполне мирных целей, считались военнообязанными.

Стране, поставившей перед собой грандиозные хозяйственные планы, срочно требовались грамотные специалисты. Для выполнения огромного объема картографирования территории РСФСР в Москве, Петрограде, Саратове и Свердловске были образованы новые топографические техникумы. Константиновский межевой институт стал именоваться Московским межевым институтом (ММИ). Его преподаватели и студенты участвовали в разработке отечественных аэрофотоаппаратов и фотограмметрических приборов.

Очень много в этой области сделал Федор Васильевич Дробышев — специалист в области фотограмметрии, изобретатель и разработчик фотограмметрических приборов, доктор технических наук, заслуженный деятель науки и техники РСФСР, лауреат государственных премий СССР.

Биография Ф.В. Дробышева уникальна. Не окончив Санкт-Петербургское военно-топографическое училище в связи с началом Первой мировой войны и получив звание подпоручика он был в 1914 г. призван на фронт, принимал участие во многих боевых действиях в Галиции, Латвии, Литве, в мае 1915 г. получил тяжелое ранение, был произведен в звание поручика. За боевые заслуги награжден орденом Святой Анны IV степени и орденом Святого Станислава III степени. В 1916-1919 гг. служил военным топографом в топографических частях Белой армии, а с 1920 г. — Красной армии в южных округах России. С 1926 г. преподавал в ММИ (впоследствии – МИИГАиК), в 1939 г. получил звание профессора, с 1930 по 1957 г. одновременно работал в ЦНИИГАиК.

В. Дробышев являлся успешным скрипачом, профессионально признанным композитором значительного количества произведений камерной музыки, состоявшим в Союзе композиторов СССР.

В. Дробышев являлся успешным скрипачом, профессионально признанным композитором значительного количества произведений камерной музыки, состоявшим в Союзе композиторов СССР.Надир-триангулятор, 9-объективный аэрофотоаппарат и другие приборы его конструкции являлись уникальными. Не имел мировых аналогов и созданный Дробышевым топографический стереометр. Вычислительная машина механического типа решала дифференциальные уравнения второго порядка и позволяла рисовать рельеф на одном из снимков стереопары.

Универсальный стереофотограмметрический прибор с коррекционными плоскостями (СД), разработанный Дробышевым в 50-х гг., выпускался в стране большими партиями и сыграл решающую роль в топографической съемке страны в масштабах 1:25 000-1:10 000.

В 1923 г. Совет народных комиссаров учредил акционерное общество «Российское общество Добровольного воздушного флота — «Добролет» с целью «перевозки пассажиров, почты, грузов, производства аэрофотосъемки и иных отраслей воздушного флота» (3).

В марте 1924 г. начальником отдела аэросъемки АО «Добролет» был назначен М.Д. Бонч-Бруевич. АО не имели право заниматься коммерческой деятельностью, таким правом обладали только государственные организации. Поэтому в 1925 г. отдел аэросъемки был переименован в «Государственное техническое бюро «Аэросъемка» при ВСНХ, что позволило вести аэросъемочные работы на коммерческой основе (4).

В марте 1924 г. начальником отдела аэросъемки АО «Добролет» был назначен М.Д. Бонч-Бруевич. АО не имели право заниматься коммерческой деятельностью, таким правом обладали только государственные организации. Поэтому в 1925 г. отдел аэросъемки был переименован в «Государственное техническое бюро «Аэросъемка» при ВСНХ, что позволило вести аэросъемочные работы на коммерческой основе (4). Под руководством М.Д. Бонч-Бруевича выполнялись разработки методов «и технических проектов применения аэрофотосъемки к землеустроительным, коммунальным и прочим работам, ведения технического руководства и исполнения специальных работ по аэрофотосъемке, на основе научных приемов». К 1928 г. объем работ, выполняемых только на коммерческой основе, значительно возрос. С помощью аэрофотосъемки в Средней Азии и Закавказье составлялись фотопланы, на которых в поле с применением мензулы и кипрегеля изображали рельеф местности. Так появилась контурно-комбинированная съемка.

В 1928 г. Государственное техническое бюро «Аэросъемка» было передано в ведение Главного геодезического комитета (ГГК, бывшее ВГУ).

В 20-х гг. карт катастрофически не хватало. Все задачи по составлению и изданию картографических произведений для различных целей как научного, так и учебно-просветительского характера, а также их распространение было возложено на созданное первое советское Картографическое предприятие Научно-технического отдела ВСНХ (НТО ВСНХ — центральный орган управления наукой в первые годы советской власти). Это предприятие было образовано на базе крупнейшего в России частного картографического заведения в Петрограде АО «А.А. Ильин», основанного в 1859 г. и национализированного в 1918 г. Картографическое предприятие НТО ВСНХ в 1922 г. было переименовано в 1-е картографическое заведение «Глобус» треста «Петропечать», а в 1928 г. передано ГГК. В первые годы своей деятельности картографическое предприятие издало 14 настенных карт, 2 атласа, 10 контурных карт, 10 глобусов на 11 языках.

Для успешного выполнения задач по общему картографированию территории страны требовалась «…организованность и непрерывность в необходимой для ГГУ (бывшие ВГУ и ГГК) научной работе…», требовалось образование «…особой организации, которая и появилась в начале 1929 г.

в лице Государственного института геодезии и картографии…», — писал Ф.Н. Красовский.

в лице Государственного института геодезии и картографии…», — писал Ф.Н. Красовский.24 октября 1928 г. постановлением Совета труда и обороны СССР в Москве был учрежден Государственный институт геодезии и картографии (ГИГК, с 1933 г. – ЦНИИГАиК), директором которого был назначен Ф.Н. Красовский.

В 1929 г. 1-е картографическое заведение «Глобус» треста «Петропечать было передано в ГИГК.

В январе 1929 г. президиум ВСНХ постановил учредить при ГИГК Ленинградское отделение, где должны были выполняться научные работы в области аэрофотосъемки. Инициатором создания отделения явился академик Александр Евгеньевич Ферсман. Он считал, что аэросъемка имеет огромное научно-хозяйственное значение и способна помочь в скорейшем составлении геологических, географических, почвенных карт, указать точное расположение лесов и сельскохозяйственных угодий. В марте 1929 г. под руководством А.Е. Ферсмана отделение начало свою деятельность. Этот отделение было преобразовано в отдел оптики и съемки шельфа ЦНИИГАиК, который просуществовал до 2018 г.

, одел выполнял разработку оптических систем для аэрофотоаппаратов под руководством Михаила Михайловича Русинова.

, одел выполнял разработку оптических систем для аэрофотоаппаратов под руководством Михаила Михайловича Русинова.Примечание. В 1929 г. в Ленинграде был создан самостоятельный Научно-исследовательский институт аэросъемки, директором которого стал А.Е. Ферсман (ныне это Научно-исследовательский институт космоаэрогеологических методов) (5).

В 1931 г. в этом институте организуется отдел применения аэросъемки в народном хозяйстве. С образованием этого института в стране началось планомерное изучение минеральных ресурсов и окружающей природной среды методами аэрофотосъёмки.

Возглавив ГИГК, Ф.Н. Красовский поставил перед ним основные задачи, это: вывод исходных геодезических дат и установление наилучше подходящего эллипсоида; исследования по изучению фигуры геоида и по выводам общего земного эллипсоида; установление методов уравнивания и вычисления триангуляции первого класса СССР; исследования по методам астрономических работ в государственной триангуляции, по измерениям базисов, по высокоточным измерениям углов в триангуляции первого класса, систематических погрешностей в нивелировании высокой точности; рассмотрение вопроса о конструкции рядов триангуляции первого класса и исследования по замене триангуляционного способа получения опорных точек иными построениями и по физическим методам определения расстояний; вопрос о введении в СССР системы координат Гаусса-Крюгера; участие в общей гравиметрической съемке СССР и в научном использовании ее результатов; исследования по конструкции геодезических и гравиметрических инструментов, проектирование новых конструкций и участие в изготовлении советскими заводами этих приборов.

Государственный институт геодезии и картографии являлся головным научно-исследовательским учреждением в стране и отрасли, занимавшимся исследованиями в области геодезии, картографии и аэрофотосъёмки.

Решение задач, поставленных Ф.Н. Красовским определило развитие отечественной геодезии на длительную перспективу.

На стыке астрономо-геодезии и топографии с применением аэросъемки стало быстро развиваться новое научное направление – фотограмметрия, что резко повысило экономическую эффективность топографо-геодезических работ.

До 30-х гг. в стране использовались исключительно зарубежные геодезические приборы, парк которых не обновлялся, поэтому в 1928 г. в Москве были созданы мастерские по ремонту этих приборов. В 1930 г. мастерские были переданы в ГГК, а в 1934 г. на базе мастерских был создан экспериментально-ремонтный завод «Аэрогеодезия», который приступил к изготовлению образцов высокоточных геодезических, аэросъемочных и фотограмметрических приборов.

В их числе — триангуляционные теодолиты ТТ 2/6, астрономические универсалы АУ 2/10, прецизионные нивелиры, изготавливаемые по разработанному под руководством Ф.Н. Красовского техническому заданию.

В их числе — триангуляционные теодолиты ТТ 2/6, астрономические универсалы АУ 2/10, прецизионные нивелиры, изготавливаемые по разработанному под руководством Ф.Н. Красовского техническому заданию.В основных регионах страны были было создано 6 аэрогеодезических предприятий (АГП): Московское, Северо-западное (Ленинград), Южное (Киев), Новосибирское, Средне-Азиатское (Ташкент), Закавказское (Тбилиси). За каждым из них была закреплена часть общей территории СССР, на которой они осуществляли свою деятельность.

Все эти преобразования происходили на фоне введенной в стране плановой экономики, главной задачей которой было наращивание экономической и военной мощи государства максимально высокими темпами. На начальном этапе это сводилось к перераспределению максимально возможного объёма ресурсов на нужды индустриализации. Целый ряд мер экономического, политического, организационного и идеологического характера позволил государству возвести индустриализацию в статус концепции, назвав ее эпохой «великого перелома».

Стране предстояло развернуть строительство новых отраслей промышленности, увеличить производство всех видов продукции и приступить к выпуску новой техники.

Стране предстояло развернуть строительство новых отраслей промышленности, увеличить производство всех видов продукции и приступить к выпуску новой техники. Специалистов геодезической отрасли ждали на крупнейших стройках страны — в Караганде и Магнитогорске, на Урале и Кузбассе. Сложные топографо-геодезические работы выполнялись при строительстве Днепрогэса и Турксиба, Беломорско-Балтийского канала и канала Москва-Волга.

Созданная к этому моменту структура отрасли уже действовала как единый государственный механизм, имевший схемы и программы развития основных геодезических работ, новых технологий топографических съемок, тесно связанных с плановой экономикой.

Главным органом государственной топографо-геодезической и картографической службы страны, призванным руководить съемочными и картографическими работами на территории СССР в 1935 г. стало Главное управление государственной съемки и картографии в системе Народного комиссариаты внутренних дел СССР (ГУГСК НКВД СССР).

В результате трестовая система организации топографо-геодезических работ была ликвидирована полностью. На ГУГСК был возложен государственный геодезический надзор. Лиц, нарушающих основные правила и стандарты, разрешалось привлекать даже к уголовной ответственности. Финансирование отрасли с этого момента осуществлялось строго по плану и за счет государственного бюджета.

В результате трестовая система организации топографо-геодезических работ была ликвидирована полностью. На ГУГСК был возложен государственный геодезический надзор. Лиц, нарушающих основные правила и стандарты, разрешалось привлекать даже к уголовной ответственности. Финансирование отрасли с этого момента осуществлялось строго по плану и за счет государственного бюджета. Одним из самых значительных успехов ГУГСК было издание в 1937 г. первого тома Большого советского атласа мира. Он стал самым крупным и наполненным с научной точки зрения комплексным картографическим произведением отечественных специалистов отрасли до Второй мировой войны. Атлас отражал уровень топографической изученности Земли на начало XX века и содержал карты по физической, экономической и политической географии мира в целом и СССР в частности. Аналогов этому атласу на тот момент не существовало. Издание произвело сенсацию и получило «Гран-При» на Международной выставке в Париже.

Приказом по ГУГСК НКВД СССР Р в 1938 г.

в целях наилучшей организации Научно-редакционных и Картосоставительских работ в отрасли была образована Центральная Научно-редакционная Картосоставительская часть (НРКЧ), объединившая Московскую картосоставительскую часть и коллектив сотрудников бывшего НИИ БСАМ (НИИ Большого Советского атласа мира), в связи с передачей издания БСАМ в ведение ГУГСК НКВД СССР. Устанавливалось также, что НРКЧ обеспечивает руководство научно-редакционной работой Ленинградской Картосоставительской части(6).

в целях наилучшей организации Научно-редакционных и Картосоставительских работ в отрасли была образована Центральная Научно-редакционная Картосоставительская часть (НРКЧ), объединившая Московскую картосоставительскую часть и коллектив сотрудников бывшего НИИ БСАМ (НИИ Большого Советского атласа мира), в связи с передачей издания БСАМ в ведение ГУГСК НКВД СССР. Устанавливалось также, что НРКЧ обеспечивает руководство научно-редакционной работой Ленинградской Картосоставительской части(6).В 1938 г. геодезическая и картографическая служба были выделены в самостоятельную организацию – Главное управление геодезии и картографии (ГУГК) при Совете Народных Комиссаров (СНК) СССР. Управлению поручается объединить выполнение основных геодезических работ общегосударственного назначения, таких как триангуляция и астрономические определения 1 и 2 классов, гравиметрические измерения, высокоточное и точное нивелирование, топографическая съемка и аэрофотосъемка, составление и издание топографических карт.

Начальником ГУГК СССР в феврале 1939 г. был назначен Александр Никифорович Баранов, кавалер многих государственных наград СССР и зарубежных стран, лауреат Государственной премии СССР, действительный и почетный член Географического общества СССР и Шотландского королевского географического общества Великобритании. А.Н. Баранов руководил ГУГК СССР в течение почти 30-ти лет (до 1967 г.), в том числе в годы Великой Отечественной войны.

Начальником ГУГК СССР в феврале 1939 г. был назначен Александр Никифорович Баранов, кавалер многих государственных наград СССР и зарубежных стран, лауреат Государственной премии СССР, действительный и почетный член Географического общества СССР и Шотландского королевского географического общества Великобритании. А.Н. Баранов руководил ГУГК СССР в течение почти 30-ти лет (до 1967 г.), в том числе в годы Великой Отечественной войны.В 1940 г. вышел в свет второй том атласа, составленный и подготовленный к изданию НРКЧ, который включал общегеографические, обзорные и географические карты отдельных республик, краев и областей СССР, в атлас также вошла история Гражданской войны в картах.

С внедрением индустриализации, коллективизации сельского хозяйства и культурной революцией требовалось все больше картографической продукции и ее ассортимент увеличивался с каждым годом. Быстрыми темпами росло машиностроение, что послужило улучшению оснащения и увеличению мощности производственных баз государственной картографической службы.

От полукустарного производства постепенно переходили к офсетным машинам, способным выпускать ежегодно миллионы экземпляров географических карт различной красочности.

Уже к 1940 г. ГУГК выпускал 52 наименования, включая политико-административные, физико-географические и экономические карты, используемые для районирования страны с целью наиболее правильного размещения производительных сил.

_________________________________

Литература:

1. «Известия по аэрофотограмметрии…», 1917. с. 1-18

2. Красовский Ф.Н. Геодезическое и топографическое дело в СССР. Избр. соч. Т. 2. М.: Геодезиздат, 1956.

3. https://aero-b2b.ru/blog/istoriya-aerofotosemki-v-rossii/

4. Бонч-Бруевич М.Д. Как развертывалась геодезическая деятельность в первые годы Октябрьской революции (1919-1924). Журнал «Геодезия и картография». – 1990. — №№ 2-4

5. http://www. tsniimash.ru/about/structure/institute-of-space-aerogeological-methods/

tsniimash.ru/about/structure/institute-of-space-aerogeological-methods/

6. https://istgeodez.com/pko-kartografiya/

7. www. Втораяиндустриализация.рф/pervaya-pyatiletka/

8. Кашин Л.А. Топографическое изучение России (исторический очерк). – М.: Картгеоцентр – Геодезиздат, 2001.

6. К 100-летию образования Государственной картографо-геодезической службы. Страницы истории. М.: ЦНИИГАиК, 2019

7. Тетерин Г.Н. История геодезии, картографии и землеустройства в России с древнейших времен до наших дней (XI-XXI вв.). – Новосибирск: Тетерин Г.Н., 2018

8. Википедия — свободная энциклопедия.

Карты. Первая мировая война

Карты. Первая мировая войнаВикиЧтение

Первая мировая война

Гилберт Мартин

Содержание

Карты

Европа в 1914 г.

Соединенные Штаты Америки и Канада

Великобритания

Германия

Австро-Венгрия

Османская империя

Болгария, Черное море и Эгейское море

Фронты

Западный фронт, 1–22 августа 1914 г.

Западный фронт, 1914 г. От Монса до Марны

Западный фронт, 1914–1915 гг.

Восточный фронт, 1914–1916 гг.

Дарданеллы и Галлиполи

Итальянский фронт

Сербия

Верден

Салоникский фронт

Сомма

Буковина, Трансильвания, Румыния

Западный фронт, 1916–1917 гг.

Палестина и Сирия

Месопотамия

Восточный фронт, 1917–1918 гг.

Западный фронт, 1918 г.

Западный фронт, последние три месяца

Сибирь

Территориальные потери Германии в Европе

Заморские потери Германии

Раздел Австро-Венгрии

Распад Османской империи

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Две карты, три корпуса

Две карты, три корпуса Военное дело в значительной мере искусство, а не наука. Поэтому, что делать в том или ином случае, полководец решает, опираясь на свой опыт и чутье. Тем не менее существуют типовые решения и шаблоны. Одним из таких рецептов периода Второй мировой войны

Военные карты и пользование ими

Военные карты и пользование ими Десантник должен уметь пользоваться картой, главным образом читать ее. Для этого необходимо в первую очередь определить, какого масштаба карта, и знать условные топографические знаки. В наших картах мерой масштаба служит сантиметр, а

Карты, схемы

Карты, схемы

Схема 1. Смоленское сражение 10 июля — 10 сентября 1941 г. Источник: rkka.ru/imaps

Схема 2. Ельнинская операция Резервного фронта 30.08–8.9.1941 г. Источник: Кавалерчик Б.К. ВИА, № 7, 2006.

Схема 3. Общий ход боевых действий в полосе Брянского фронта с 30.09 по 23.10.1941 г.

Схема 4.

Смоленское сражение 10 июля — 10 сентября 1941 г. Источник: rkka.ru/imaps

Схема 2. Ельнинская операция Резервного фронта 30.08–8.9.1941 г. Источник: Кавалерчик Б.К. ВИА, № 7, 2006.

Схема 3. Общий ход боевых действий в полосе Брянского фронта с 30.09 по 23.10.1941 г.

Схема 4.

Карты, схемы

Карты, схемы Замысел первой стратегической операции германских войск по плану «Барбаросса» Укрепленные районы в полосе Киевского Особого военного округа на июнь 1941 года Замысел германского командования на проведение первой наступательной операции в полосе

Карты

Карты Европа в 1914 г. Соединенные Штаты Америки и Канада Великобритания Германия Австро-Венгрия Османская империя Болгария, Черное море и Эгейское море Фронты Западный фронт, 1–22 августа 1914 г. Западный фронт, 1914 г. От Монса до Марны Западный фронт, 1914–1915

Иллюстрации и Карты

Иллюстрации и Карты

Гравюра Гонвуда 1813 года. Ну, и сколько глаз усмотрел у портретируемого лица английский гравёр на службе Фридриха-Вильгельма 3-го? – Вольдемар Балязин и Общественный Совет по празднованию 200-летия Отечественной войны 1812 года при президенте

Ну, и сколько глаз усмотрел у портретируемого лица английский гравёр на службе Фридриха-Вильгельма 3-го? – Вольдемар Балязин и Общественный Совет по празднованию 200-летия Отечественной войны 1812 года при президенте

4.1. Ориентирование без карты

4.1. Ориентирование без карты Для того чтобы не заблудиться и не сбиться с пути, боец постоянно должен знать, где он находится, для этого он должен уметь ориентироваться на местности, т. е. найти направления на стороны света (север, юг, восток и запад) и определить свое

Военные карты и пользование ими

Военные карты и пользование ими Разведчик должен уметь пользоваться картой, главным образом, читать ее. Для этого необходимо, в первую очередь, определить, какого масштаба карта, и знать условные топографические знаки. В наших картах мерой масштаба служит сантиметр, а

Карты[149]

Карты[149]

КАРТЫ

КАРТЫ

Военные карты и пользование ими

Военные карты и пользование ими

Разведчик должен уметь пользоваться картой, главным образом, читать ее. Для этого необходимо, в первую очередь, определить, какого масштаба карта, и знать условные топографические знаки. В наших картах мерой масштаба служит сантиметр, а

Для этого необходимо, в первую очередь, определить, какого масштаба карта, и знать условные топографические знаки. В наших картах мерой масштаба служит сантиметр, а

Ориентация карты по местным предметам

Ориентация карты по местным предметам Зная положение местных предметов по отношению к странам света, уже легко определить свое местонахождение на местности и отметить эту точку на карте. Чтобы найти на карте предмет, видимый на местности, нужно:– стать лицом к

Операция «Три карты»

Операция «Три карты» Название операции навеяно моей любимой оперой Чайковского «Пиковая дама». В качестве карт подразумеваются три разведывательные службы: внешняя разведка, британская СИС и американское ЦРУ. Причем козырной является наша служба, единственная из трех

КАРТЫ И СХЕМЫ

КАРТЫ И СХЕМЫ

КАРТЫ И СХЕМЫ

КАРТЫ И СХЕМЫ Операция «Асуль» Развертывание британских сил Развертывание аргентинских сил Операция «Параквейт» Боевые действия 1-2 мая Атака британского эскадренного миноносца УРО «Шеффилд» Атака британского эскадренного миноносца УРО «Глазго» Операция

КАРТЫ И СХЕМЫ

КАРТЫ И СХЕМЫ

План «Барбаросса»

Положение сторон в полосе действий Западного фронта на 22. 06.1941

Боевые действия на Брестском направлении в первый день войны

Боевые действия на Западном фронте 22 июня — 9 июля 1941 г.

Боевые действия войск Западного фронта севернее

06.1941

Боевые действия на Брестском направлении в первый день войны

Боевые действия на Западном фронте 22 июня — 9 июля 1941 г.

Боевые действия войск Западного фронта севернее

Старинные карты времен Первой мировой войны

- Старинные карты

- Войны и конфликты

- Старинные карты времен Первой мировой войны

$ 1400,00

добавить в корзину Посмотреть детали Добавить в список желаний$ 975,00

добавить в корзину Посмотреть детали Добавить в список желаний675,00 $

добавить в корзину Посмотреть детали Добавить в список желаний$ 1700,00

добавить в корзину Посмотреть детали Добавить в список желаний475,00 $

добавить в корзину Посмотреть детали Добавить в список желаний $ 850. 00

00

$ 1800,00

добавить в корзину Посмотреть детали Добавить в список желаний$ 2800,00

добавить в корзину Посмотреть детали Добавить в список желаний$ 850,00

добавить в корзину Посмотреть детали Добавить в список желаний$ 750,00

добавить в корзину Посмотреть детали Добавить в список желаний$ 925,00

добавить в корзину Посмотреть детали Добавить в список желаний$ 245,00

добавить в корзину Посмотреть детали Добавить в список желаний295,00 $

добавить в корзину Посмотреть детали Добавить в список желаний$ 3500,00

добавить в корзину Посмотреть детали Добавить в список желаний$ 875,00

добавить в корзину Посмотреть детали Добавить в список желаний$ 750,00

добавить в корзину Посмотреть детали Добавить в список желаний$ 2800,00

добавить в корзину Посмотреть детали Добавить в список желаний$ 345,00

добавить в корзину Посмотреть детали Добавить в список желаний$ 4800,00

добавить в корзину Посмотреть детали Добавить в список желаний$ 1100,00

добавить в корзину Посмотреть детали Добавить в список желанийDiercke Weltatlas — Kartenansicht — Европа до Первой мировой войны (1914 г.

) — — 978-3-14-100790-9 — 36 — 1

) — — 978-3-14-100790-9 — 36 — 1Европа — страны с 1914 по 1990 год

978-3-14-100790-9 | Страница 36 | ил. 1

Информация

Хотя сообщество европейских наций в начале XX века еще частично соответствовало границам, установленным Венским конгрессом 1815 г., за прошедшие годы оно претерпело ряд изменений, наиболее глубокие из которых наиболее очевидны на юге страны. западный район континента.

Европа в 1914 году

Крупнейшей нацией накануне Первой мировой войны была Австро-Венгрия, многонациональное государство, состоявшее из австрийцев, венгров, чехов, словаков, украинцев, сербов, хорватов, словенцев, румын и итальянцев. Дунайская монархия была союзом корон и народов Австрийской империи и Венгерского королевства.

Италия была почти такой же молодой нацией, как Германская империя, провозглашенная в Зеркальном зале Версаля в 1871 году. Виктор Эмануил II принял титул короля Италии в 1861 году, хотя он был несколько противоречивой фигурой и несмотря был еще оккупирован французами при Наполеоне III. Франко-германская война 1870 года дала возможность вернуть Рим и сделать его столицей.

Виктор Эмануил II принял титул короля Италии в 1861 году, хотя он был несколько противоречивой фигурой и несмотря был еще оккупирован французами при Наполеоне III. Франко-германская война 1870 года дала возможность вернуть Рим и сделать его столицей.

Польша была полностью разделена между Пруссией, Австро-Венгрией и Россией в результате третьего раздела Польши 1795 года и с тех пор исчезла с карты как независимое государство. После Венского конгресса в 1815 году он был объединен с Россией как «Конгресс Польши» под властью единого монарха. Под властью России с 1809 года Великое княжество Финляндское в XIX веке пользовалось определенной степенью автономии. Этот статус был отменен царем Александром III в 1899 году, но шесть лет спустя восстановлен царем Николаем II.

Исландия, входившая в состав Дании с 14 века, также частично обрела автономию во второй половине 19 века.

Испания переживала постоянные беспорядки и политическую борьбу за власть с момента ее оккупации войсками Наполеона. Внутриполитическая ситуация оставалась нестабильной вплоть до принятия конституции 1876. Будучи ведущей колониальной державой первых лет 19 в., Испания была вынуждена справляться с потерей почти всех своих территорий за пределами Европы. Большинство из них было передано Соединенным Штатам после войны.

Внутриполитическая ситуация оставалась нестабильной вплоть до принятия конституции 1876. Будучи ведущей колониальной державой первых лет 19 в., Испания была вынуждена справляться с потерей почти всех своих территорий за пределами Европы. Большинство из них было передано Соединенным Штатам после войны.

Дорога к мировой войне

Политическая напряженность, возникшая в годы, непосредственно предшествовавшие Первой мировой войне, зародилась в конце XIX века. Эпоха империализма началась в 1880-х годах с борьбы за африканские колонии, известной как «борьба за Африку». Все крупные европейские державы стремились завоевать территории, и все они, за исключением Австро-Венгрии, вели войны с целью расширения своих владений на других континентах. В то же время промышленно развитые страны отказались от концепций национального суверенитета и либеральных традиций XIX века.век. Эти стяжательские тенденции вбили клин зависти и агрессивного национализма между соперничающими нациями и вызвали особое недовольство в Германской империи, оказавшейся в окружении врагов и лишенной колоний, на которые она считала законным право.

Рискованная внешняя политика, проводимая Германией в период правления Вильгельма II, которая неоднократно оскорбляла соседние державы — особенно после отставки Бисмарка — и открыто провозглашала честолюбивый план создания «сильного германского флота», вызвала тревогу у народов Европы. Два марокканских кризиса 1905 и 1911 г. и аннексия Боснии и Герцеговины Австрией летом 1908 г. способствовали нарастанию напряженности. Великобритания, Франция и Россия — союзники — и державы Оси Германия и Венгрия вели подготовку к войне, которая включала разработку новых систем вооружения. В то же время вооруженные силы континентальных европейских держав раздулись до миллионных армий после введения всеобщей воинской повинности.

Первая мировая война открыла миру глаза на темную сторону современности и прогресса. Война велась не между армиями, а между народами. Новые средства связи и новые формы пропаганды позволили воюющим державам в считанные дни мобилизовать целые народы. Кроме того, вооруженные силы получили доступ к новым видам оружия массового поражения, таким как пулеметы и гранаты с отравляющим газом.