Пушкин и карантин. Болдинская осень

Как и в наше время, раньше для борьбы с эпидемиями повсеместно применялись карантинные меры.

В 1830 году, в связи со вспышкой холеры и введенного карантина, в общей сложности почти три месяца пришлось провести в своем имении Болдино нашему знаменитому соотечественнику А.С. Пушкину. Этот период жизни и творчества поэта известен в истории как «Болдинская осень». Именно в это время Пушкин написал одни из самых выдающихся своих произведений.

Холера

Эпидемия холеры, этого смертельного и очень заразного заболевания, проявилась в южных губерниях России в двадцатых годах девятнадцатого века. Эта болезнь имела азиатское происхождение, и методов ее лечения в то время еще не существовало.

В сентябре 1830 года холера докатилась и до Москвы. В связи с крайне неблагоприятной обстановкой, в город прибыл император Николай I, чтобы лично контролировать введенные противоэпидемические меры.

Болдино

В Болдино Пушкин приехал третьего сентября. До объявления карантина в Москве оставалось еще три недели.

Имение представляло собой одноэтажное строение и находилось в селе Большое Болдино Нижегородской губернии. Владение принадлежало отцу поэта, но по случаю намечающейся женитьбы Пушкина на Наталье Гончаровой было передано писателю в качестве свадебного подарка. Для переоформления на себя имения и двухсот душ мужиков и отправился Пушкин в эту поездку.

Пребывание в Болдино планировалось недолгим, но волею судьбы затянулось до 29 ноября.

Карантин

По причине вспыхнувшей в Москве в двадцатых числах сентября эпидемии холеры, по всей стране были введены строгие карантинные меры с повсеместными запретами на передвижение. Пушкин, застигнутый карантином в Болдино и не являющийся по натуре домоседом, несколько раз пытался покинуть усадьбу, но безуспешно.

Жизнь и творчество поэта в условиях карантина

В Болдино общение Пушкина происходило в основном с крестьянами. Писатель занимался изучением местных особенностей языка и наречий. Время от времени навещал графиню Голицыну, от которой узнавал светские новости. Писал письма Наталье Гончаровой, в которых описывал свой однообразный быт.

Однако, несмотря на скудность бытия Пушкин написал за этот период тридцать два стихотворения, «Маленькие трагедии», «Повести Белкина», «Сказку о попе и работнике его Балде», и наконец, завершил свой знаменитый роман «Евгений Онегин».

В произведениях поэта той поры прослеживается раздражение и досада, как у человека, планы которого были внезапно нарушены. Эпидемия застала его в деревне, когда как его невеста и товарищи находились в Москве, что само по себе представляла серьезную опасность. Как уже отмечалось выше, лекарства от холеры не было, а процент смертности был очень высок.

Как уже отмечалось выше, лекарства от холеры не было, а процент смертности был очень высок.

Все эти моменты отразились в стихах поэта.

«Дорожные жалобы», в которых Пушкин относится с насмешкой к своему незавидному положению.

«Прощание», где Пушкин как бы прощается с Натальей Гончаровой.

В «Элегии» чувствуется гнетущая атмосфера одиночества и страха смерти от коварной болезни.

В «Маленьких трагедиях» поэт тонко затрагивает тему морали и нравственности. В «Пире во время чумы» по сюжету, священник подвергает стыду жителей Лондона, устроивших пир во время эпидемии чумы. По сути, это был авторский перевод фрагмента пьесы Джона Вильсона «Город чумы». Таким образом Пушкин пытался предупредить о серьезности сложившегося эпидемического положения в Москве и предостеречь людей от легкомысленных поступков и праздности в этот период.

В ряде произведений Александр Сергеевич затрагивает образ жизни простых людей. Видимо потому, что крестьяне стали его единственными собеседниками в условиях изоляции, и он не понаслышке узнал об их нелегком бытии.

К концу ноября эпидемия холеры пошла на спад, карантинные меры смягчили, и Пушкин смог покинуть Болдино. Холера пощадила друзей и избранницу поэта, и весной следующего года состоялась свадьба Александра Сергеевича и Натальи Гончаровой.

Последний период творчества А.С. Пушкина

Последний период творчества А.С. Пушкина.

План

- Поэма «Медный всадник».

- Последний период творчества поэта.

- Пушкин – великий русский национальный поэт.

1. Поэма «Медный всадник».

В 1833 году Пушкин пишет поэму «Медный всадник», поэму философскую, социальную и историческую. Во введении возникает величественный образ Петра-преобразователя, осуществляющего великое национальное дело, о котором мечтали многие поколения, — укрепление Русского государства на берегах Балтийского моря «на зло надменному соседу». Петр выступает во введении и как покоритель самой природы, ее стихий, как воплощение победы культуры и цивилизации над той дикостью и отсталостью, которая до него веками царила «на берегу пустынных волн». Пушкин сложил поэтический гимн могучей силе разума, воли и творческого труда человека, способных осуществить такое чудо, как возведение «из тьмы лесов» и «топи блат» великого и прекрасного города, символа новой, преобразованной России.

Пушкин сложил поэтический гимн могучей силе разума, воли и творческого труда человека, способных осуществить такое чудо, как возведение «из тьмы лесов» и «топи блат» великого и прекрасного города, символа новой, преобразованной России.

Проходит сто лет, осуществлен гениальный замысел Петра. Облик Петербурга — «Петра творенья» — рисуется Пушкиным с чувством патриотической гордости и восхищения, воображение поэта поражено невиданной красотой северной столицы, ее «строгим, стройным видом», дивным ансамблем площадей и дворцов, Невой, закованной в гранит, белыми ночами. Но это и город социальных контрастов и противоречий, отразившихся в злосчастной судьбе Евгения и его любимой Параши, ничем не защищенных от превратностей жизни и становящихся жертвами созданного, казалось бы, для счастья людей изумительного города. Поэт задумывался над философской проблемой столкновения интересов личности и неумолимого хода истории.

Пушкин создавал «Медного всадника» в ту же пору, когда Гоголь начинал писать свои петербургские повести. Свою поэму Пушкин также называет петербургской повестью. Грандиозная философско-историческая тема сливается с изображением судьбы «маленького человека», с его протестом; в поэме звучит социальная тема, которая станет главной в петербургских повестях Гоголя и натуральной школы.

Свою поэму Пушкин также называет петербургской повестью. Грандиозная философско-историческая тема сливается с изображением судьбы «маленького человека», с его протестом; в поэме звучит социальная тема, которая станет главной в петербургских повестях Гоголя и натуральной школы.

2. Последний период творчества поэта.

Образ Петра волнует не только поэтическое воображение Пушкина; он обращается к нему и как историк. В марте 1832 Пушкин приступил к работе над задуманной им «Историей Петра Великого». Исследования Пушкина были прерваны работой над «Историей Пугачева». В апреле 1834 г. поэт возвращается снова к истории Петра, усиленно роясь в архивах, собирая материалы, делая заметки, выписки. После смерти Пушкина была сделана попытка издать записи поэта по истории Петра I, но Николай I не разрешал издания. Пушкинский труд был опубликован только в наше время, когда были случайно найдены 22 тетради заметок и выписок Пушкина (часть тетрадей пропала). Основная идея, которой руководствовался Пушкин в своем понимании деятельности Петра, четко выражена следующим замечанием о нем поэта: «Достойна удивления разность между государственными учреждениями Петра Великого и временными его указами, первые суть плоды ума обширного, исполненного доброжелательства и мудрости, вторые нередко жестоки, своенравны и, кажется, писаны кнутом. Первые были для вечности или по крайней мере для будущего, вторые вырвались у нетерпеливого, самовластного помещика». Отмечая это противоречие, Пушкин глубоко понимал историческую необходимость и значение деятельности Петра, в своих произведениях о нем подчеркивал именно преобразовательную, созидательную ее сторону. И чем мрачнее становилась в глазах Пушкина личность Николая I, тем светлее представлялся ему образ Петра I («Пир Петра Великого»).

Первые были для вечности или по крайней мере для будущего, вторые вырвались у нетерпеливого, самовластного помещика». Отмечая это противоречие, Пушкин глубоко понимал историческую необходимость и значение деятельности Петра, в своих произведениях о нем подчеркивал именно преобразовательную, созидательную ее сторону. И чем мрачнее становилась в глазах Пушкина личность Николая I, тем светлее представлялся ему образ Петра I («Пир Петра Великого»).

Круг исторических интересов Пушкина был необычайно широк и охватывал многие вопросы, занимавшие русскую общественную мысль его времени, в частности, проблемы характера исторического развития допетровской Руси, возникновения феодализма и т. д. Громадный его интерес вызвало «Слово о полку Игореве» как исторический и поэтический памятник Древней Руси.

Пушкин любил и лирическую обработку исторической темы. В стихотворениях «К вельможе» (1830), «Полководец» (1835), «Пир Петра Великого» (1835) и других он обращается к прошлому, размышляя о превратностях истории, о смене эпох, событий, образа жизни и понятий. В стихотворении «К вельможе» Пушкин воссоздает облик двух эпох, сменивших друг друга в бурном столкновении потрясших весь мир событий, смену идей века просвещения влиянием Байрона, торжеством новых мнений и страстей. В незавершенном стихотворении «Была пора: наш праздник молодой…» (1836), посвященном лицейской годовщине, Пушкин опять вспоминает о бурной своей эпохе.

В стихотворении «К вельможе» Пушкин воссоздает облик двух эпох, сменивших друг друга в бурном столкновении потрясших весь мир событий, смену идей века просвещения влиянием Байрона, торжеством новых мнений и страстей. В незавершенном стихотворении «Была пора: наш праздник молодой…» (1836), посвященном лицейской годовщине, Пушкин опять вспоминает о бурной своей эпохе.

Осенью 1836 г. в журнале «Телескоп» появилось знаменитое «Философическое письмо» П.Я. Чаадаева. В этом письме, потрясшем, по словам Герцена, всю мыслящую Россию, Чаадаев писал о том, что русские люди живут «без прошедшего и будущего, среди мертвого настоящего». Пушкин не разделял пессимистического взгляда Чаадаева на прошлое и будущее России. Но он полностью соглашался с мрачной оценкой Чаадаевым современной действительности. Поэт писал своему старому другу: «… Нужно сознаться, что наша общественная жизнь — грустная вещь. Что это отсутствие общественного мнения, что равнодушие ко всякому долгу, справедливости и истине, это циничное презрение к человеческой мысли и достоинству — поистине могут привести в отчаяние. Вы хорошо сделали, что сказали это громко».

Вы хорошо сделали, что сказали это громко».

В конце 1835 г. Пушкин получил разрешение на издание задуманного им журнала «Современник», первая книга которого вышла в апреле 1836 г. Вести журнал в условиях постоянных придирок цензуры было очень трудно. «Пушкина жестоко жмет цензура», — записал в своем дневнике цензор А.В. Никитенко. За разрешение к печати стихотворения «Аквилон» ненавидевший Пушкина министр просвещения Уваров сделал замечание председателю цензурного комитета, указав на то, что «Пушкин состоит под строжайшим присмотром тайной полиции как человек неблагонадежный».

Одну из задач своего будущего журнала Пушкин видит в борьбе с «клеветниками России», с той частью «озлобленной Европы», которая, как отмечал поэт, «нападает покамест на Россию, не оружием, но ежедневной, бешеной клеветою… Пускай позволят нам, русским писателям, отражать бесстыдные и невежественные нападения иностранных газет», — писал Пушкин.

Пушкин прилагал громадные усилия для обеспечения успеха своему журналу. К работе в «Современнике» он привлек Гоголя, Вяземского, видного писателя 30-х годов В.Ф. Одоевского, но полноценных материалов для журнала часто не хватало. Незадолго до смерти Пушкин думал о привлечении в «Современник» литераторов-разночинцев. Прежде всего Пушкин хотел привлечь Белинского, в котором он зорко увидел «критика весьма замечательного», «талант, подающий большую надежду». Мысли Пушкина обращались к грядущей, демократической России…

К работе в «Современнике» он привлек Гоголя, Вяземского, видного писателя 30-х годов В.Ф. Одоевского, но полноценных материалов для журнала часто не хватало. Незадолго до смерти Пушкин думал о привлечении в «Современник» литераторов-разночинцев. Прежде всего Пушкин хотел привлечь Белинского, в котором он зорко увидел «критика весьма замечательного», «талант, подающий большую надежду». Мысли Пушкина обращались к грядущей, демократической России…

Трагическая смерть великого поэта потрясла всю Россию. Широкое общественное возбуждение, вызванное убийством Пушкина, по свидетельству современника, «объясняли не только гибелью великого поэта, но главным образом тем, что Пушкин был чуть не единственной опорой, единственным представителем народной вольности…». Со дня восстания декабристов на улицах Петербурга не было столько народа. Горе и негодование России выразил своим стихотворением «Смерть Поэта» Лермонтов, немедленно поплатившийся за это ссылкой.

3. Пушкин – великий русский национальный поэт.

«При имени Пушкина тотчас осеняет мысль о русском национальном поэте, — писал Гоголь. — В самом деле, никто из поэтов наших не выше его и неможет более назваться национальным; это праворешительно принадлежит ему. В нем, как будто влексиконе, заключались все богатство, сила и гибкость нашего языка… Пушкин есть явление чрезвычайное, и, может быть, единственное явление русского духа; это русский человек в конечном его развитии, в каком он, может быть, явится через двести лет. В нем русская природа, русская душа, русский язык, русский характер отразились в такой же чистоте, в такой очищенной красоте, в какой отражается ландшафт на выпуклой поверхности оптического стекла. Самая его жизнь совершенно русская…».

Содержание своей поэзии Пушкин черпал из самых глубин жизни нации, воплощал ее в образах, полных правды.

«Поэзия Пушкина, — говорил Белинский, удивительно верна русской действительности, изображает ли она русскую природу или русские характеры: на этом основании общий голос нарек его русским национальным, народным поэтом. ..». В творчестве Пушкина впервые широко открылись действительно русский мир, черты русской национальности. Необыкновенно верны и поэтичны и картины русской природы, нарисованные Пушкиным. Природа Кавказа, Крыма, чудесный украинский пейзаж запечатлены живописной кистью поэта.

..». В творчестве Пушкина впервые широко открылись действительно русский мир, черты русской национальности. Необыкновенно верны и поэтичны и картины русской природы, нарисованные Пушкиным. Природа Кавказа, Крыма, чудесный украинский пейзаж запечатлены живописной кистью поэта.

Как подлинно великий художник-реалист, Пушкин отразил в своих произведениях существенные стороны действительности той исторической эпохи, современником которой он был. Пушкин явился ярчайшим выразителем чувства национальной гордости. Современность была душой его поэзии, главным предметом его интересов. «Пушкин, — писал Белинский, — был на Руси полным выразителем своей эпохи», «почвою поэзии Пушкина была живая действительность и всегда плодотворная идея» 3. Пушкин стал великим народным поэтом, а его творчество явилось действенным и мощным фактором духовного развития нации, развития передовой национальной культуры.

Пушкин гордился историей своей родины, великой ролью русского народа в исторических судьбах человечества. Он указывал, что Россия дважды спасла народы Европы от иноземного ига и порабощения. «России определено было высокое предназначение… — писал Пушкин. — Ее необозримые равнины поглотили силу монголов и остановили их нашествие на самом краю Европы; варвары не осмелились оставить у себя в тылу порабощенную Русь и возвратились на степи своего востока. Образующееся просвещение было спасено растерзанной и издыхающей Россией». А в разгроме Наполеона, в освобождении из-под его владычества порабощенных стран Западной Европы поэт видел «высокий жребий» русского народа, проявление присущего ему свободомыслия.

Он указывал, что Россия дважды спасла народы Европы от иноземного ига и порабощения. «России определено было высокое предназначение… — писал Пушкин. — Ее необозримые равнины поглотили силу монголов и остановили их нашествие на самом краю Европы; варвары не осмелились оставить у себя в тылу порабощенную Русь и возвратились на степи своего востока. Образующееся просвещение было спасено растерзанной и издыхающей Россией». А в разгроме Наполеона, в освобождении из-под его владычества порабощенных стран Западной Европы поэт видел «высокий жребий» русского народа, проявление присущего ему свободомыслия.

Возмущаясь барски пренебрежительным отношением высшего дворянского общества ко всему русскому, отечественному, Пушкин неоднократно подчеркивает высокий уровень русской национальной культуры, великие духовные богатства и силы русского народа. С чувством глубокого удовлетворения поэт отмечает, что «язык славяно-русский имеет неоспоримое превосходство перед европейскими». Пушкин восхищается всеобъемлющим гением сына беломорского рыбака Ломоносова, в одном себе заключившего целый университет, высоко ценит Фонвизина, Державина, Радищева, Крылова. Поэт гордился патриотическим подвигом нижегородского мещанина Козьмы Минина, гордился русской воинской славой.

Поэт гордился патриотическим подвигом нижегородского мещанина Козьмы Минина, гордился русской воинской славой.

В творчестве Пушкина запечатлены картины жизни многих народов России. Поэт рисовал нравы цыган, горцев Кавказа, обычаи и характеры жителей Грузии. В «Капитанской дочке» показано участие угнетенных царизмом народностей в восстании Пугачева. Он смотрел на себя как на поэта, произведения которого найдут дорогу ко всем народам многонациональной России:

Слух обо мне пройдет по всей Руси великой,

И назовет меня всяк сущий в ней язык…

Глубокий интерес проявлял Пушкин к жизни и культуре близких России славянских народов. Он перевел отрывок из поэмы Мицкевича «Конрад Валленрод», стихотворения «Будрыс и его сыновья», «Воевода». Замечательно и другое проникновение гения Пушкина в мир славянских литератур — его «Песни западных славян». Основой для большинства пушкинских песен послужили стихи Проспера Мериме, созданные по мотивам славянского фольклора. Пушкин восхищался стихами Мериме, но в своих вольных переводах этих стихов он сквозь «чуждые краски» французского переложения сумел разглядеть сам и дать почувствовать читателям славянский оригинал. Белинский называл Пушкина мирообъемлющим гением. С удивительной верностью поэт раскрыл в ряде произведений черты жизни античного мира, средневековья, эпохи Возрождения, XVIII в., времени французской революции.

Белинский называл Пушкина мирообъемлющим гением. С удивительной верностью поэт раскрыл в ряде произведений черты жизни античного мира, средневековья, эпохи Возрождения, XVIII в., времени французской революции.

Пушкин — один из крупнейших гуманистов прошлого. В условиях его «жестокого века», той страшной феодально-крепостнической действительности, в которой пришлось жить великому поэту, гуманистические идеи Пушкина являлись передовыми идеями. Именно в прославлении свободы и гуманности видел Пушкин свою заслугу перед народом:

И долго буду тем любезен я народу,

Что чувства добрые я лирой пробуждал,

Что в мой жестокий век восславил я свободу

И милость к падшим призывал.

«Есть всегда что-то особенно благородное, кроткое, нежное, благоуханное и грациозное во всяком чувстве Пушкина, писал Белинский. — В этом отношении, читая его творения, можно превосходным образом воспитать в себе человека, и такое чтение особенно полезно для молодых людей обоего иола. Ни одни из русских поэтов не может быть столько, как Пушкин, воспитателем юношества, образователем юного чувства. <…> К особенным свойствам его поэзии принадлежит ее способность развивать в людях чувство изящного и чувство гуманности,разумея под этим словом бесконечное уважение к достоинству человека как человека».

Ни одни из русских поэтов не может быть столько, как Пушкин, воспитателем юношества, образователем юного чувства. <…> К особенным свойствам его поэзии принадлежит ее способность развивать в людях чувство изящного и чувство гуманности,разумея под этим словом бесконечное уважение к достоинству человека как человека».

Пушкин не только основатель новой русской литературы, но и создатель русского литературного языка.

Корни литературного языка Пушкина уходят в живую русскую речь. Характеризуя его конкретные особенности, акад. В.В. Виноградов пишет: «Пушкин стремился к созданию демократического национально-литературного языка на основе синтеза книжной культуры литературного слова с живой русской речью, с формами народно-поэтического творчества…». «В языке Пушкина вся предшествующая культура русского художественного слова не только достигла своего высшего расцвета, по и нашла решительное преобразование». Необычайно богатый и разнообразный по своим элементам литературный язык Пушкина достигает своего совершенства в пору становления реализма в творчестве поэта. Пушкин широко использует лексику и обороты народной разговорной речи, старинные изречения, если они были ему художественно необходимы, и языковое своеобразие культурной части русского общества его времени.

Пушкин широко использует лексику и обороты народной разговорной речи, старинные изречения, если они были ему художественно необходимы, и языковое своеобразие культурной части русского общества его времени.

Пушкин осуществил свою роль «великого реформатора русской литературы» (Белинский), творчески преобразовавшего все ее жанры, открывшего свободные пути их развития. Поэзия Пушкина явилась для всей последующей русской литературы чистым и неиссякаемым родником, источником ее могучих и полноводных течений. Воздействие пушкинских традиций испытали на себе Лермонтов, Гоголь, Тургенев и Гончаров, Островский и Некрасов, Толстой и Достоевский, Чехов, Горький и Маяковский, Блок и Есенин, Ахматова, Цветаева и Пастернак. «Все, что есть у меня хорошего, — всем этим я обязан ему», — говорил Гоголь. Тургенев называл себя «учеником Пушкина с младых ногтей».

Огромным было влияние Пушкина на творческую жизнь других народов. Украинский поэт Шевченко, такие выдающиеся представители грузинской литературы, как Чавчавадзе, Церетели, основатель татарской поэзии Тукай и еще многие другие испытали плодотворное воздействие музы Пушкина.

С восторгом приветствовали Пушкина славянские народы. В 20—30-х годах XIX столетия имя Пушкина становится известным полякам, чехам, сербам. Переводить Пушкина на иностранные языки начали еще при жизни поэта, а в течение XIX в. его творения стали известны всему миру. Опережая современных ему писателей Западной Европы, Пушкин внес неоценимый вклад в развитие реализма в мировой литературе.

Велико влияние Пушкина и на другие области русской культуры. Пушкинские темы, мотивы, образы нашли широкое отражение и развитие в русской живописи, в музыкальных произведениях великих русских композиторов: Глинки, Мусоргского, Чайковского, Римского-Корсакова. Пушкинский реализм вдохновлял не только литературу, но и все русское искусство. «Началом всех начал» называл Пушкина М.Горький.

«Пушкин принадлежит к вечно живущим и движущимся явлениям, не останавливающимся на той точке, на которой застала их смерть, но продолжающим развиваться в сознании общества, — писал Белинский. — Каждая эпоха произносит о них свое суждение, и как бы ни верно поняла она их, но всегда оставит следующей за ней эпохе сказать что-нибудь новое и более верное». И сегодня людям близки и дороги те страсть и горение, которые характеризуют творческий труд Пушкина, его неустанное стремление ко все более и более высоким вершинам культуры и просвещения, его могучая духовная жизнь, его горячий патриотизм.

И сегодня людям близки и дороги те страсть и горение, которые характеризуют творческий труд Пушкина, его неустанное стремление ко все более и более высоким вершинам культуры и просвещения, его могучая духовная жизнь, его горячий патриотизм.

Литература:

История русской литературы XIX века: 1800-1830-е годы/Под ред. В.Н. Аношкиной и

С.М. Петрова. М., 1989.

Кулешов В.И. История русской литературы XIX века. М., 1997.

Манн Ю.В. История русской литературы XIX века. Эпоха романтизма. М., 2001.

Рекомендуем посмотреть лекцию «6 Возникновение экзогамии и дуально-родовой организации».

Ревякин А.И. История русской литературы XIX века (первая половина). М., 1976.

Соколов А.Н. История русской литературы XIX века (первая половина). М., 1976.

Благой Д.Д. Творческий путь Пушкина (1826-1830). М, 1967.

Благой Д.Д. Мастерство Пушкина. М., 1955.

Макогоненко Г.П. Творчество Пушкина в 1830-е годы (1833-1836). Л., 1982.

Александр Пушкин | Биография, работы и наследие

Смотреть все СМИ

- Год рождения:

- 6 июня 1799 г.

Москва

Россия

Москва

Россия

- Умер:

- 10 февраля 1837 г. (37 лет) Санкт-Петербург Россия

- Известные работы:

- «Борис Годунов» «Египетские ночи» «Евгений Онегин» «Моцарт и Сальери» «Руслан и Людмила» «Жених» «Медный всадник» «Фонтан Бахчисарая» «Цыгане» «Негр Петра Великого» «Кавказский пленник» «Пиковая дама» «Братья-разбойники» «Каменный гость» «Для моих друзей»

- Механизм/стиль:

- Романтизм Арзамасское общество

Просмотреть все связанные материалы →

Александр Пушкин , полностью Александр Сергеевич Пушкин , (род. 26 мая [6 июня по новому стилю] 1799, Москва, Россия — умер 29 января [10 февраля] 1837, Санкт-Петербург. Петербург), русский поэт, прозаик, драматург и новеллист; его часто считают величайшим поэтом своей страны и основоположником современной русской литературы.

Ранние годы

Отец Пушкина происходил из старинного боярского рода; его мать была внучкой Абрама Ганнибала, который, согласно семейному преданию, был абиссинским князьком, купленным в рабство в Константинополе (Стамбуле) и усыновленным Петром Великим, соратником которого он стал. Пушкин увековечил его в неоконченном историческом романе Арап Петра Великого (1827; Негр Петра Великого ). Как и многие аристократические семьи в начале 19в России, родители Пушкина восприняли французскую культуру, и он, его брат и сестра научились говорить и читать по-французски. Они были оставлены на попечение бабушки по материнской линии, которая рассказывала Александру, в частности, истории его предков на русском языке. От Арины Родионовны Яковлевой, своей старой няни, вольноотпущенной крепостной (увековеченной как няня Татьяны в

Пушкин увековечил его в неоконченном историческом романе Арап Петра Великого (1827; Негр Петра Великого ). Как и многие аристократические семьи в начале 19в России, родители Пушкина восприняли французскую культуру, и он, его брат и сестра научились говорить и читать по-французски. Они были оставлены на попечение бабушки по материнской линии, которая рассказывала Александру, в частности, истории его предков на русском языке. От Арины Родионовны Яковлевой, своей старой няни, вольноотпущенной крепостной (увековеченной как няня Татьяны в

В 1811 году Пушкин поступил в только что основанный Императорский лицей в Царском Селе (позже переименованный в Пушкина) и там начал свою литературную деятельность изданием (1814, в «Вестник Европы», «Вестник Европы») стихотворного послания «К Мой друг, Поэт». В своих ранних стихах он следовал стилю своих старших современников, поэтов-романтиков К.Н. Батюшков и В.А. Жуковского, французских поэтов XVII и XVIII веков, особенно виконта де Парни.

В своих ранних стихах он следовал стилю своих старших современников, поэтов-романтиков К.Н. Батюшков и В.А. Жуковского, французских поэтов XVII и XVIII веков, особенно виконта де Парни.

В Лицее он также начал свое первое законченное крупное произведение, романтическую поэму Руслан и Людмила (1820; Руслан и Людмила ), написанную в стиле повествовательных поэм Людовико Ариосто и Вольтера, но со старорусским постановка и использование русского фольклора. Руслан, созданный по образцу традиционного русского былинного богатыря, сталкивается с различными приключениями, прежде чем спасти свою невесту, Людмилу, дочь Владимира, великого князя Киевского, которую в брачную ночь похитил злой волшебник Черномор. Поэма игнорировала общепринятые правила и жанры и подверглась яростным нападкам со стороны обеих устоявшихся литературных школ того времени, классицизма и сентиментализма. Однако она принесла Пушкину славу, и Жуковский подарил поэту свой портрет с надписью «Победившему ученику от побежденного мастера».

Викторина «Британника»

Известные поэты и поэтическая форма

Санкт-Петербург

В 1817 году Пушкин поступил в министерство иностранных дел в Санкт-Петербурге, где был избран в Арзамас, элитный литературный кружок, основанный друзьями его дяди. Пушкин также вступил в объединение «Зеленая лампа», которое, хотя и было основано (в 1818 году) для обсуждения литературы и истории, стало подпольным отделением тайного общества «Союз благоденствия». В своих политических стихах и эпиграммах, широко распространенных в рукописях, он сделал себя выразителем идей и чаяний тех, кто должен был принять участие в декабристском восстании 1825 года, неудачной кульминации русского революционного движения на его ранней стадии.

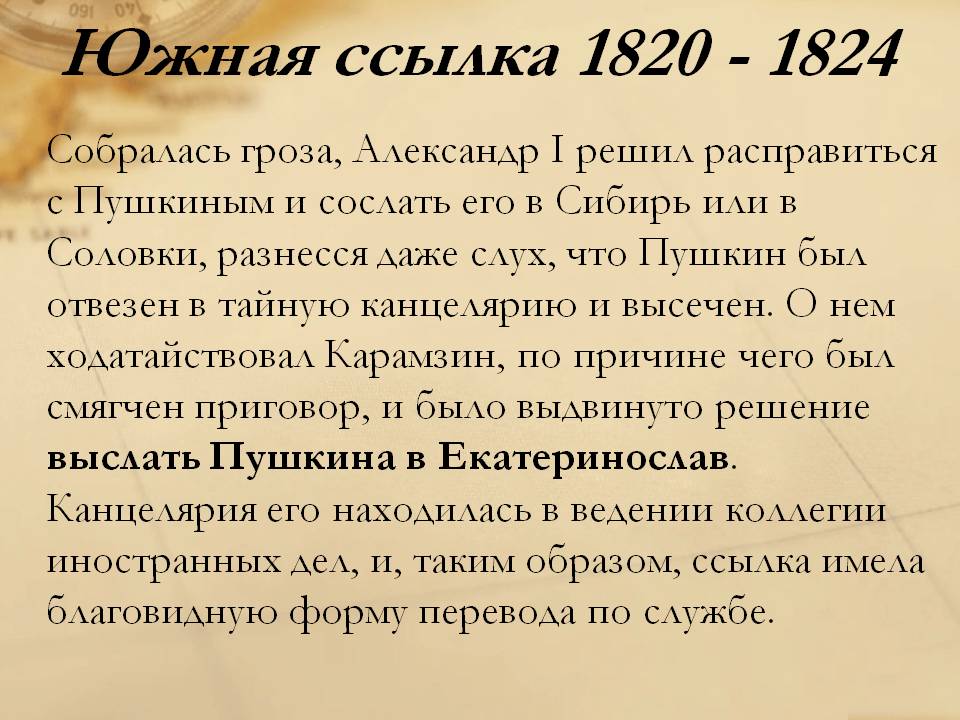

Изгнание на юге

За эти политические стихи Пушкин был выслан из Петербурга в мае 1820 года в отдаленную южную губернию. Направленный сначала в Екатеринослав (ныне Днепропетровск, Украина), он там заболел и, выздоравливая, путешествовал по Северному Кавказу, а затем в Крым с генералом Раевским, героем 1812 года, и его семьей.

Оформите подписку Britannica Premium и получите доступ к эксклюзивному контенту. Подпишитесь сейчас

Хотя этот цикл стихов подтвердил репутацию автора Руслана и Людмилы и Пушкина провозгласили ведущим русским поэтом того времени и лидером романтического, свободолюбивого поколения 1820-х годов, сам он не был доволен этим. В мае 1823 года он начал работу над своим центральным шедевром, романом в стихах 9.0041 Евгений Онегин (1833 г.), над которой он продолжал работать с перерывами до 1831 г. В ней он вернулся к идее представить типичную фигуру своего времени, но в более широком контексте и с помощью новых художественных приемов и приемов.

Евгений Онегин разворачивает панорамную картину русской жизни. Герои, которых она изображает и увековечивает, — Онегин, разочарованный скептик; Ленский, романтик, свободолюбивый поэт; и Татьяна, героиня, глубоко нежное исследование русской женственности: «драгоценный идеал», по словам самого поэта, — типично русские и показаны в отношении к социальным и экологическим силам, которые их формируют. Хотя формально произведение напоминает «9» лорда Байрона.0041 Дон Жуан, Пушкин отказывается от субъективной, романтизированной трактовки Байрона в пользу объективного описания и показывает своего героя не в экзотическом окружении, а в сердцевине русского быта. Таким образом, действие начинается в Петербурге, продолжается в провинциальной усадьбе, затем переходит в Москву и, наконец, возвращается в Петербург.

Тем временем Пушкин был переведен сначала в Кишинев (1820–1823; ныне Кишинев, Молдова), а затем в Одессу (1823–24). Его горечь по поводу продолжающейся ссылки выражена в письмах к друзьям — первом из собрания переписки, ставшего выдающимся и непреходящим памятником русской прозы. В Кишиневе, отдаленном форпосте в Молдавии, он много времени уделял писательству, хотя и погрузился в жизнь общества, занятого любовными интригами, пьянством, азартными играми и насилием. В Одессе он страстно влюбился в жену своего начальника графа Воронцова, губернского генерал-губернатора. Он участвовал в нескольких дуэлях, и в конце концов граф потребовал его увольнения. Пушкин в письме к другу, перехваченном полицией, заявил, что теперь он берет «уроки чистого атеизма». Это, в конце концов, привело к тому, что его снова сослали в имение его матери Михайловское, под Псковом, на другом конце России.

В Кишиневе, отдаленном форпосте в Молдавии, он много времени уделял писательству, хотя и погрузился в жизнь общества, занятого любовными интригами, пьянством, азартными играми и насилием. В Одессе он страстно влюбился в жену своего начальника графа Воронцова, губернского генерал-губернатора. Он участвовал в нескольких дуэлях, и в конце концов граф потребовал его увольнения. Пушкин в письме к другу, перехваченном полицией, заявил, что теперь он берет «уроки чистого атеизма». Это, в конце концов, привело к тому, что его снова сослали в имение его матери Михайловское, под Псковом, на другом конце России.

На Михайловском

Хотя два года в Михайловском были несчастливы для Пушкина, они должны были оказаться одним из самых продуктивных его периодов. В одиночестве и изоляции он приступил к тщательному изучению русской истории; он познакомился с крестьянами в поместье и заинтересовался записью сказок и песен. В этот период все более отчетливо проявляются специфически русские черты его поэзии. Его баллада «Жених» (1825; «Жених»), например, основана на мотивах русского фольклора; и его простой, стремительный стиль, совершенно отличный от блестящей экстравагантности Руслан и Людмила или романтическая, мелодичная музыка «южных» стихов, подчёркивает его глубокую трагичность.

Его баллада «Жених» (1825; «Жених»), например, основана на мотивах русского фольклора; и его простой, стремительный стиль, совершенно отличный от блестящей экстравагантности Руслан и Людмила или романтическая, мелодичная музыка «южных» стихов, подчёркивает его глубокую трагичность.

В 1824 г. он издал Цыганы ( Цыганы ), начатые ранее в рамках «южного цикла». В Михайловском тоже написал губернские главы Евгения Онегина; поэма Граф Нулин (1827; «Граф Нулин»), основанная на жизни сельского дворянства; и, наконец, одно из крупных его произведений, историческая трагедия Борис Годунов (1831).

Последний знаменует собой разрыв с неоклассицизмом французского театра и построен на «народных принципах» пьес Уильяма Шекспира, особенно историй и трагедий, пьес, написанных «для народа» в самом широком смысле и потому универсальных по своей сути. обращаться. Написанная накануне восстания декабристов, она затрагивает животрепещущий вопрос об отношениях между господствующими классами во главе с царем и массами; именно нравственное и политическое значение последнего, «суда народа», подчеркивает Пушкин. Действие происходит в России в период политического и социального хаоса на пороге XVII века, его тема — трагическая вина и неумолимая судьба великого героя — Бориса Годунова, зятя Малюты Скуратова, фаворита Ивана I. Грозный, а здесь представлен как убийца маленького сына Ивана, Дмитрия. Развитие действия в двух планах, одном политико-историческом, а другом психологическом, виртуозно и поставлено на фоне бурных событий и беспощадных амбиций. Пьеса во многом обязана чтению Пушкиным ранних русских летописей и летописей, а также Шекспиру, который, по выражению Пушкина, был его мастером в смелой, свободной трактовке характеров, простоте и правдивости по отношению к природе. Хотя и лишенный повышенной поэтической страсти шекспировских трагедий, Борис отличается «убедительностью положения и естественностью диалога», к которой стремился Пушкин, то используя разговорную прозу, то пятистопный ямб большой гибкости. Тонко и сочувственно прорисован характер самозванца, Лжедмитрия; и сила народа, которая в конце концов возводит его на престол, так сильно подчеркивается, что публикация пьесы задерживалась цензурой.

Действие происходит в России в период политического и социального хаоса на пороге XVII века, его тема — трагическая вина и неумолимая судьба великого героя — Бориса Годунова, зятя Малюты Скуратова, фаворита Ивана I. Грозный, а здесь представлен как убийца маленького сына Ивана, Дмитрия. Развитие действия в двух планах, одном политико-историческом, а другом психологическом, виртуозно и поставлено на фоне бурных событий и беспощадных амбиций. Пьеса во многом обязана чтению Пушкиным ранних русских летописей и летописей, а также Шекспиру, который, по выражению Пушкина, был его мастером в смелой, свободной трактовке характеров, простоте и правдивости по отношению к природе. Хотя и лишенный повышенной поэтической страсти шекспировских трагедий, Борис отличается «убедительностью положения и естественностью диалога», к которой стремился Пушкин, то используя разговорную прозу, то пятистопный ямб большой гибкости. Тонко и сочувственно прорисован характер самозванца, Лжедмитрия; и сила народа, которая в конце концов возводит его на престол, так сильно подчеркивается, что публикация пьесы задерживалась цензурой. Умение Пушкина создать психологическое и драматургическое единство, несмотря на эпизодическое построение, усилить драматическое напряжение экономией языка, деталей и характеров, делает эту выдающуюся пьесу революционным событием в истории русской драматургии.

Умение Пушкина создать психологическое и драматургическое единство, несмотря на эпизодическое построение, усилить драматическое напряжение экономией языка, деталей и характеров, делает эту выдающуюся пьесу революционным событием в истории русской драматургии.

| |

В 1817 году, менее чем через два года после окончания школы и сейчас работает

на императорской гражданской службе Пушкин был уже известен и уже

в конфликте с властями. Пушкин писал с непривычной ясностью и прямотой. Его

стихи избегают декоративных метафор и пышных описаний пейзажей,

но его изображения людей и событий имеют соблазнительную беглость

настроения и эмоциональности. Его таланты сделали его сатиры еще более опасными

в глазах начальства — тем более, что Пушкин составил

его дурная слава своим диким поведением. У него был неуверенный характер,

и он регулярно дрался или угрожал драться на дуэлях. |

к.17

к.17  В Петербурге он начал

жизнь азартных игр, женщин и поэзии. Он постоянно писал, производя

поток стихов, один из которых, Ода Свободе , вызванная

его изгнание из столицы, а затем угрожало его выживанию.

Его первая крупная эпопея, Руслан и Людмила , тоже была завершена

в этот период вместе с The Village , который привлек

внимание цензоров и полиции, потому что это делает

открытая атака на ужасы крепостного права.

В Петербурге он начал

жизнь азартных игр, женщин и поэзии. Он постоянно писал, производя

поток стихов, один из которых, Ода Свободе , вызванная

его изгнание из столицы, а затем угрожало его выживанию.

Его первая крупная эпопея, Руслан и Людмила , тоже была завершена

в этот период вместе с The Village , который привлек

внимание цензоров и полиции, потому что это делает

открытая атака на ужасы крепостного права.