160 лет назад Александр II отменил крепостное право

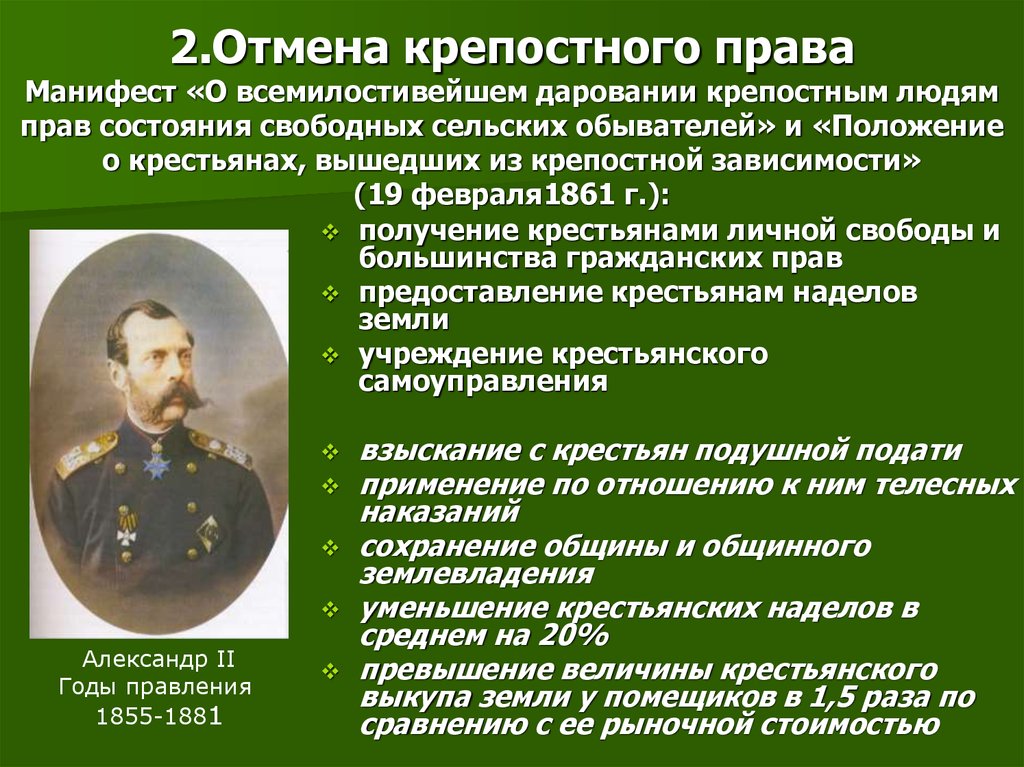

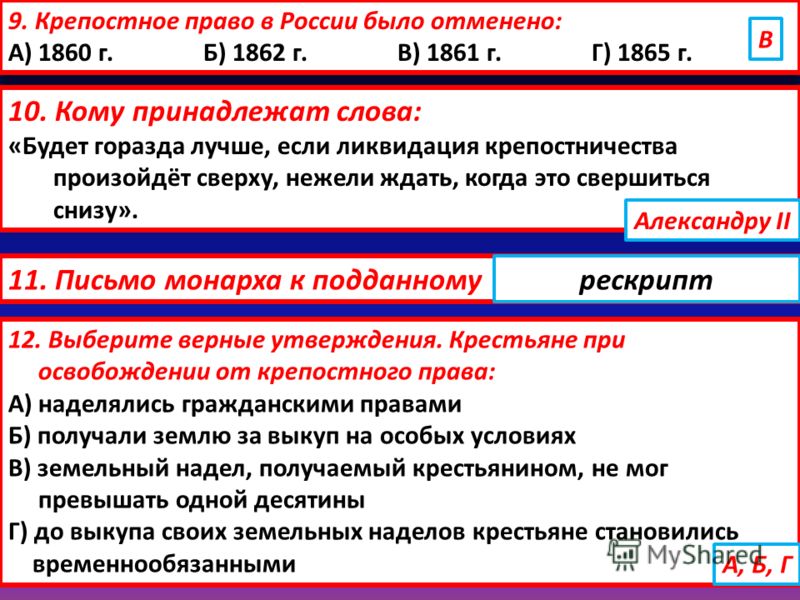

19 февраля 1861 года был издал Манифест об отмене крепостного права, однако было уже поздно – многовековое угнетение закономерно привело страну к революционному взрыву, о чем еще в 1839 году шеф жандармов А.Х. Бенкендорф предупреждал царя Николая I: «Крепостное состояние есть пороховой погреб под государством»

Сергей Баймухаметов, публицист

Время царствования Николая I Герцен назвал застоем. (Вот откуда это слово, введенное через полтора века реформатором Горбачевым уже в Советском Союзе.) Тридцать лет правил он страной. Эпоха. Которая началась мрачно и закончилась безысходно. Началась с виселиц на Кронверкской куртине, с казни декабристов, а завершилась поражением в Крымской войне.

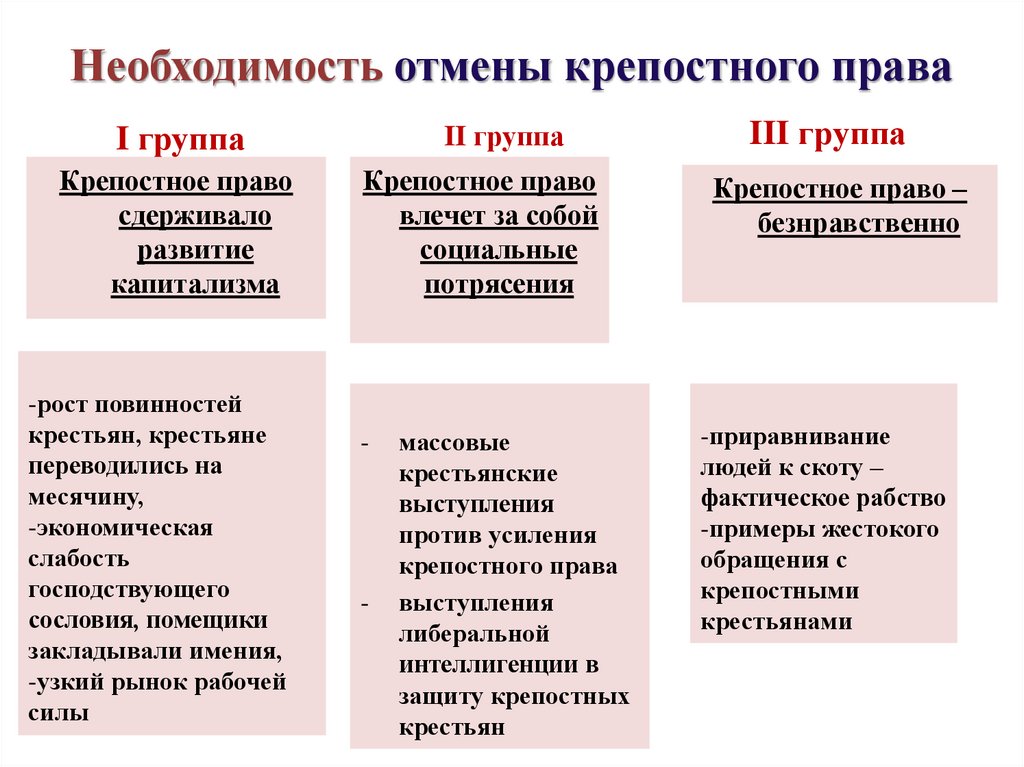

Все понимали, что крепостное право сковало производительные и нравственные силы страны, разлагает все и вся.

К. Лебедев. «Продажа крепостных с аукциона»

Невыразимо стыдно, позорно жить в стране, «где рабство тощее влачится по браздам» (Пушкин), где живых людей, божьи души, продают и покупают, меняют на собак.

В такой обстановке взошел на престол 37-летний царь Александр II.

«Государь, смойте с России позорное пятно…»

Герцен из лондонского далека писал, обращаясь к царю:

«Дайте землю крестьянам. Она им и так принадлежит; смойте с России позорное пятно крепостного состояния, залечите рубцы на спине наших братий – эти страшные следы презрения к человеку…

Торопитесь! Спасите крестьянина от будущих злодейств, спасите его от крови, которую он должен будет пролить».

Александр II оправдал ожидания. Его коронация ознаменовалась амнистией декабристам и петрашевцам, сразу же были ослаблены тиски цензуры, тотчас же в обществе возникло слово «оттепель». (Это слово всплывет через век в Советском Союзе после смерти Сталина.)

Все в России дышало тогда надеждами на другую жизнь.

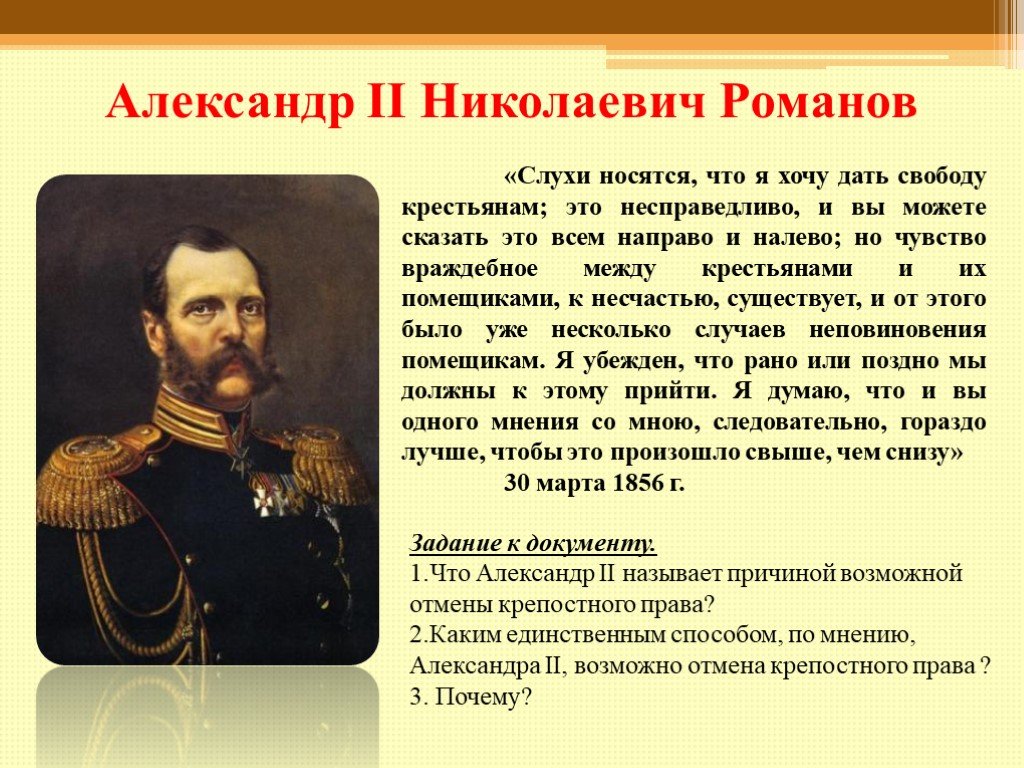

Еще за полгода до коронации, в марте 1856 года, в Москве, на торжественном обеде с участием предводителей дворянства царя спросили, верны ли слухи о скором освобождении крестьян. Судя по всему, Александр II был не готов к такому разговору, еще не сформулировал мысль в точные слова. Ответил сумбурно, с явным раздражением:

Судя по всему, Александр II был не готов к такому разговору, еще не сформулировал мысль в точные слова. Ответил сумбурно, с явным раздражением:

«Чувство враждебности между крестьянами и их помещиками, к несчастью, существует, и от этого было несколько случаев неповиновения помещикам. Я убежден, что рано или поздно мы должны к этому прийти. Я думаю, что и вы одного мнения со мною, следовательно, гораздо лучше, чтобы это произошло свыше, нежели снизу».

Как вспоминает современник, речь государя была громовым ударом. Слово было произнесено. Оно моментально проникло во все уголки страны. Россия всколыхнулась.

«Кто не жил в пятьдесят шестом году в России, тот не знает, что такое жизнь…» — писал Лев Толстой. Царя горячо приветствовал непримиримый лондонский оппозиционер Герцен.

Вся мыслящая Россия молилась на Александра II. Все говорили друг другу: как будто тяжкий камень свалился с души, легче стало дышать.

Но эти пять лет, с 1856 по 1861, стали крестным путем Александра II.

Жизнь поставила его перед жестоким выбором: с кем быть — с дворянами-помещиками или с крестьянами, с народом. Или освобождать крестьян без выкупа – или с выкупом. С большими наделами земли — или с малыми.

С самого начала Александр II для себя определил: никакого выкупа, земли давать столько, чтобы народ был богат и счастлив. В комитеты и комиссии по крестьянской реформе подобрал единомышленников. Но он не представлял, каким будет сопротивление.

Девять десятых помещиков и слышать не желали об освобождении крестьян вообще.

И уж тем более об освобождении без выкупа.

Помещики, дворяне – опора престола. Значит, царь должен идти против своих? Настроить против себя практически все дворянство России?

Несчастный Александр метался. Создавал комитеты и комиссии, назначал и смещал их председателей. Не потому что плохие были соратники, а потому что его же взгляды менялись и требовались другие люди, с другими взглядами и настроениями.

Когда депутация помещиков пыталась настоять на том, чтобы крестьянский вопрос рассматривали они, царь заявил:

«Если эти господа думают своими попытками меня испугать, то они ошибаются, я слишком убежден в правоте возбужденного нами святого дела, чтобы кто-либо мог меня остановить в довершении оного».

Император Александр Второй

Увы. Победили «плантаторы». Царь так и не осмелился «довершить святое дело». Крестьяне получили наделы земли, которые были даже меньше, чем те участки, которыми они пользовались, будучи рабами. Да и этой землей они не могли распоряжаться самостоятельно, потому что попали в тиски общины. Надо было составлять какие-то уставные грамоты, то есть договор между крестьянином и помещиком. Вводились мировые посредники для разрешения споров между крестьянином и помещиком. Крестьяне были не свободные, а временнообязанные, то есть должны были отработать свободу и землю. Через два года барщины мужик имел право требовать перевода на оброк.

Что это, как не издевательство?

Издевательством стало и положение о выкупе земли. Надо было оброк перевести в деньги и исчислить всю сумму в деньгах. А так как денег у крестьян не было, то они платили только 20% выкупа. Остальные 80% платило государство. Крестьяне должны были вернуть эти деньги государству в течение 49 лет из расчета 6% процентов годовых. Выходило, что при такой системе крестьянин выплатит тройную первоначальную стоимость своего надела. Ненавистный и непонятный для крестьян процесс с банковскими процентами и прочей абракадаброй с недоимками растянулся аж до 1906 года, когда выкупные платежи были отменены.

Выходило, что при такой системе крестьянин выплатит тройную первоначальную стоимость своего надела. Ненавистный и непонятный для крестьян процесс с банковскими процентами и прочей абракадаброй с недоимками растянулся аж до 1906 года, когда выкупные платежи были отменены.

Но это – потом. А тогда, в марте 1861 года, крестьяне взбунтовались. Все были уверены, что помещики и чиновники их обманывают, что они спрятали настоящий указ царя. В деревне Бездна Казанской губернии крестьяне не выдавали своего вожака Антона Петрова под дулами винтовок. Они кричали: «Мы одни за царя!» После пяти залпов на земле осталось 70 трупов. От ран умерло еще 20 человек. Антона Петрова судили военно-полевым судом и расстреляли.

В Пензенской губернии вспыхнуло настоящее восстание, которое охватило около сорока сел и деревень. И там крестьяне под огнем солдат кричали: «Умрем за Бога и царя!» Там впервые в России, исключительно стихийно, из народных глубин, возник красный флаг – как символ воли. Или крови? Первым его поднял крестьянин Василий Горячев. Он получил 700 ударов шпицрутенами и ссылку в сибирские рудники на 15 лет.

Или крови? Первым его поднял крестьянин Василий Горячев. Он получил 700 ударов шпицрутенами и ссылку в сибирские рудники на 15 лет.

В подавлении крестьянских бунтов участвовало 80 пехотных и кавалерийских полков.

Вот в таком обличье пришла свобода к русскому мужику.

Пороховой погреб

От рабовладельческого строя, через 56 лет капитализма – Россия влетела в вихрь социалистической революции. Капитализм в России существовал 56 лет. Для такого стремительного, небывалого общественного возмущения должны быть какие-то объяснения.

Россия – единственная страна в мире, где феодальный строй сменился рабовладельческим. Который длился 400 лет. Если бы только 400 лет… А предыдущие 600 лет? По «Русской правде» Ярослава Мудрого, штраф (пеня) за убийство смерда или холопа — 5 гривен. «За бобра, украденного из норы, определяется 12 гривен пени».

Быть может, начинать освобождение крестьян надо было как минимум в 1825 году. Это и поняли декабристы. Победив Наполеона, пройдя с оружием в руках через всю Европу, они вдруг увидели, как там живут простые крестьяне. И сердца их преисполнились стыдом и болью за свое, родное. И — вышли на Сенатскую площадь.

И сердца их преисполнились стыдом и болью за свое, родное. И — вышли на Сенатскую площадь.

Через два года, в 1927-м, шеф корпуса жандармов, глава политической полиции Российской империи генерал Александр Бенкендорф в «Кратком обзоре общественного мнения» докладывал царю:

«Приходя в соприкосновение с казенными крестьянами и живя с согласия своих господ в городах, крепостные невольно учатся ценить те преимущества, коими пользуются свободные сословия… Они хорошо знают, что во всей России только народ-победитель, русские крестьяне, находится в состоянии рабства; все остальные: финны, татары, эсты, латыши, мордва, чуваши и т.д. — свободны… Среди крестьян циркулирует несколько пророчеств и предсказаний: они ждут своего освободителя, как евреи своего Мессию, и дали ему имя Метелкина. Они говорят между собой: «Пугачев попугал господ, а Метелкин пометет их»…

В докладе под названием «Свод мнений насчет внутреннего состояния России и действительное ее состояние», в 1839 году, писал:

«Дело опасное, и скрывать эту опасность было бы преступлением. Простой народ ныне не тот, что был за 25 лет пред сим… В народе толкуют беспрестанно, что все чужеязычники в России, чухны, мордва, чуваши, самоеды, татары и т.п. свободны, а одни русские, православные — невольники, вопреки Священному Писанию. Что всему злу причиной господа, т.е. дворяне! На них сваливают всю беду!.. Предвещают освобождение крестьян, месть боярам… Вообще крепостное состояние есть пороховой погреб под государством… (Выделено мною. – С.Б.) Начать когда-нибудь и с чего-нибудь надобно, и лучше начать постепенно, осторожно, нежели дожидаться, пока начнется снизу, от народа. Но что это необходимо и что крестьянское сословие есть пороховая мина, в этом все согласны».

Простой народ ныне не тот, что был за 25 лет пред сим… В народе толкуют беспрестанно, что все чужеязычники в России, чухны, мордва, чуваши, самоеды, татары и т.п. свободны, а одни русские, православные — невольники, вопреки Священному Писанию. Что всему злу причиной господа, т.е. дворяне! На них сваливают всю беду!.. Предвещают освобождение крестьян, месть боярам… Вообще крепостное состояние есть пороховой погреб под государством… (Выделено мною. – С.Б.) Начать когда-нибудь и с чего-нибудь надобно, и лучше начать постепенно, осторожно, нежели дожидаться, пока начнется снизу, от народа. Но что это необходимо и что крестьянское сословие есть пороховая мина, в этом все согласны».

В 1860 году уже было поздно отменять позорное рабство. Котел перегрелся. Не дети, так внуки крепостных стали так называемыми разночинцами. То есть вышли в господа. Вот они-то и не могли простить власти рабства своих отцов и дедов. Они-то, образованные, и звали Русь к топору. Чаша ненависти переполнилась.

Вдумаемся: в США в 1860 году удельный вес рабов составлял 12,4%. Людей привезенных, не своих, резко отличных по расовым признакам. У нас в тот же год в российских центральных губерниях — Тверской, Псковской, Рязанской, Ярославской, Костромской, Владимирской, Нижегородской, Калужской, Тульской, Смоленской — удельный вес крепостного населения составлял 60%.

Подчеркнем – это срединная, исконная православная Русь, Россия.

Добавим 9,345 миллиона (45,2% земледельческого населения) «государственных крестьян», то есть людей, находящихся в крепостной зависимости от государства.

А еще добавим 542,5 тысячи крепостных, приписанных к заводам и фабрикам.

Вдумаемся: в Лондоне в 1860 году уже метро строили. А мы десятки живых людей обменивали на одну борзую собаку, мы в 1833 году приняли гуманный закон, по которому запрещалось разлучать семьи при продаже — до этого же детей от матерей отрывали…

К. Лебедев. «Продажа крепостных на Нижегородской ярмарке»

Вот почему было поздно. Хотя в стране уже победила промышленная революция. Хотя в 1905-1906 годах уже дарованы были политические свободы. Хотя Столыпин выводил мужиков на отруба, на вольное хозяйствование.

Хотя в стране уже победила промышленная революция. Хотя в 1905-1906 годах уже дарованы были политические свободы. Хотя Столыпин выводил мужиков на отруба, на вольное хозяйствование.

Революционный настрой и порыв всего российского общества, увы, объясним.

Нравственный, психологический портрет русского общества нарисовать легко, потому как он строго определен временными рамками 1861–1917 годов. Все, что случилось — случилось в это время. Эти 56 лет, с 1861 по 1917 годы, стали временем обманутых надежд.

До 1861 года в России не было революционеров. Революционеров как представителей движения, как профессионалов. И декабристы, и петрашевцы – это кружки заговорщиков. А вот после 1861 года сразу возникла «Земля и воля», следом — обыкновенные убийцы-террористы: «Народная расправа» Нечаева, «Ад» Ишутина и «Народная воля» Желябова, затем плехановское «Освобождение труда», РСДРП, просто эсеры и эсеры-террористы, меньшевики-большевики и так далее до РКП(б).

Страна неумолимо катилась к Семнадцатому году.

Смешно считать, что русский мужик в 1917 году царскую власть на штыки поднял, потому что проникся идеями Маркса-Энгельса-Ленина. Нет, мужики нутром почуяли, что пришла наконец сладкая возможность отомстить за века унижений. И люто отомстили! И страшно, и надолго перекурочили судьбу России.

Взорвалось прошлое, взорвалась накопленная за века рабства жгучая ненависть. Так с народом обращаться нельзя.

ВЗГЛЯД / Мифы о крепостном праве преследуют Россию и по сей день :: Общество

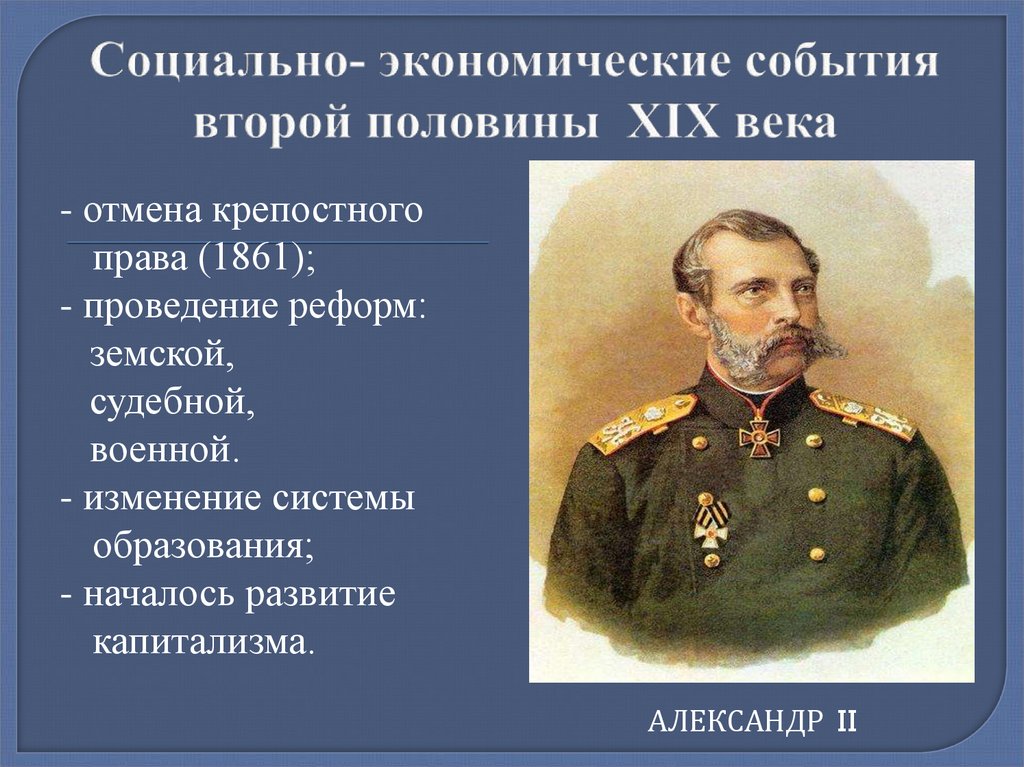

Ровно 160 лет назад произошло одно из величайших событий в истории нашей страны – было отменено крепостное право. Почему крестьянская реформа Александра II оказалась на редкость успешной, что мешало осуществить ее до 1861 года и как возникли демагогические заявления о «рабской генетике русского народа»?

3 марта (по старому стилю 19 февраля) 1861 года император Александр II подписал документ, к которому русская история шла на протяжении всего XIX столетия – Манифест об отмене крепостного права. С этого дня закончилась вековая несправедливость, когда часть русского народа была ограничена в свободах, и началась одна из самых значительных реформ Александровской эпохи. Вскоре Манифест был зачитан во всех церквях России, а в качестве инструкции властям было опубликовано разъяснявшее его большое и подробное «Положение о крестьянах, выходящих из крепостной зависимости». Крепостное право наконец-то исчезло, а главный вдохновитель реформы Александр II получил имя «Освободитель».

С этого дня закончилась вековая несправедливость, когда часть русского народа была ограничена в свободах, и началась одна из самых значительных реформ Александровской эпохи. Вскоре Манифест был зачитан во всех церквях России, а в качестве инструкции властям было опубликовано разъяснявшее его большое и подробное «Положение о крестьянах, выходящих из крепостной зависимости». Крепостное право наконец-то исчезло, а главный вдохновитель реформы Александр II получил имя «Освободитель».

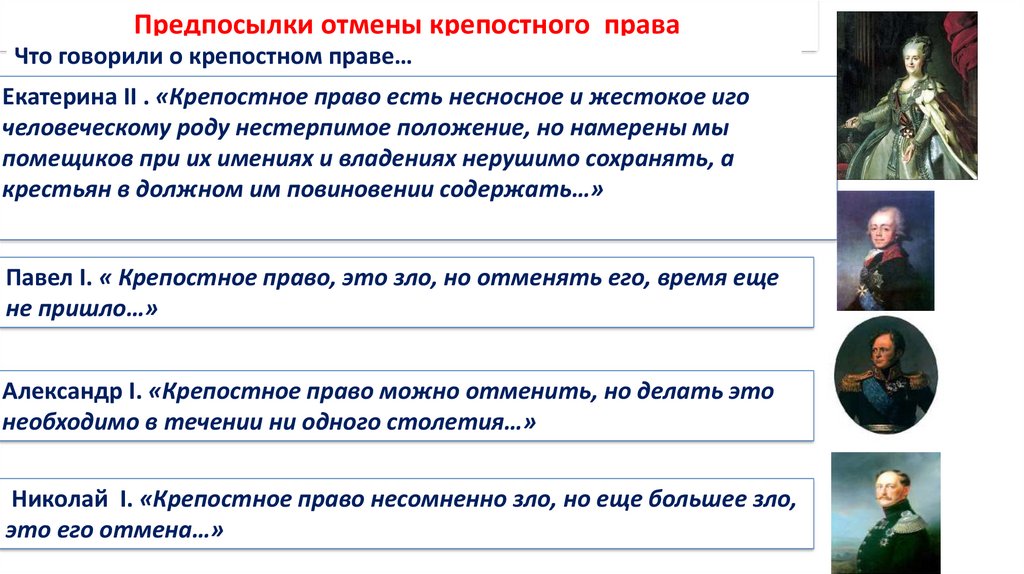

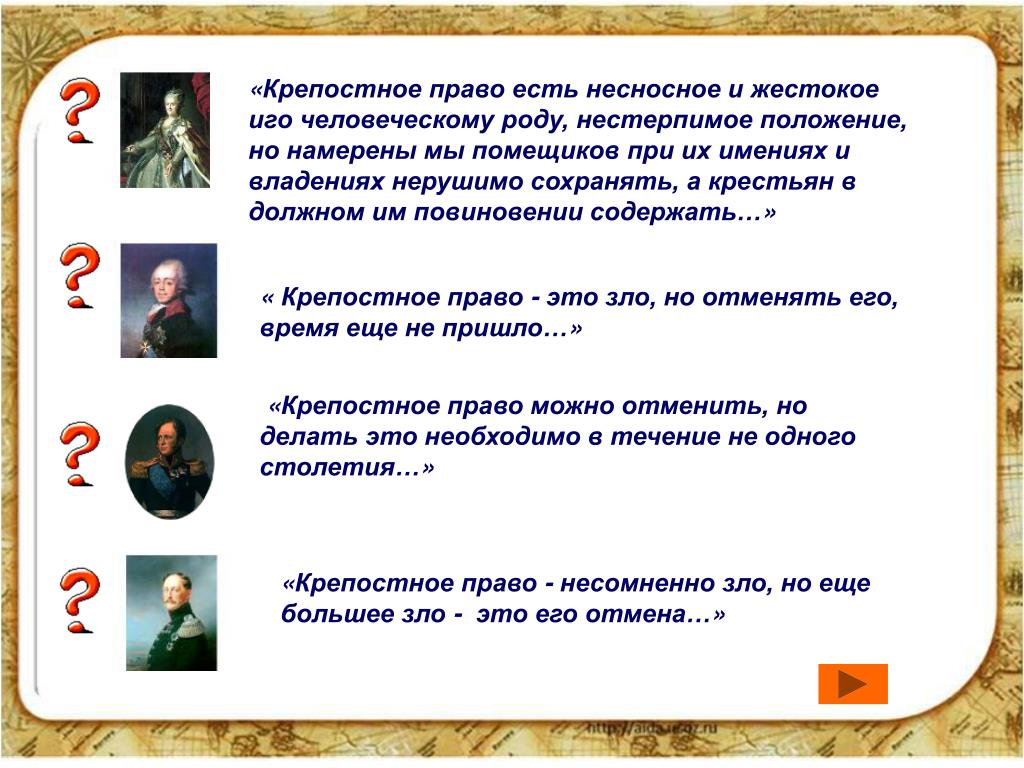

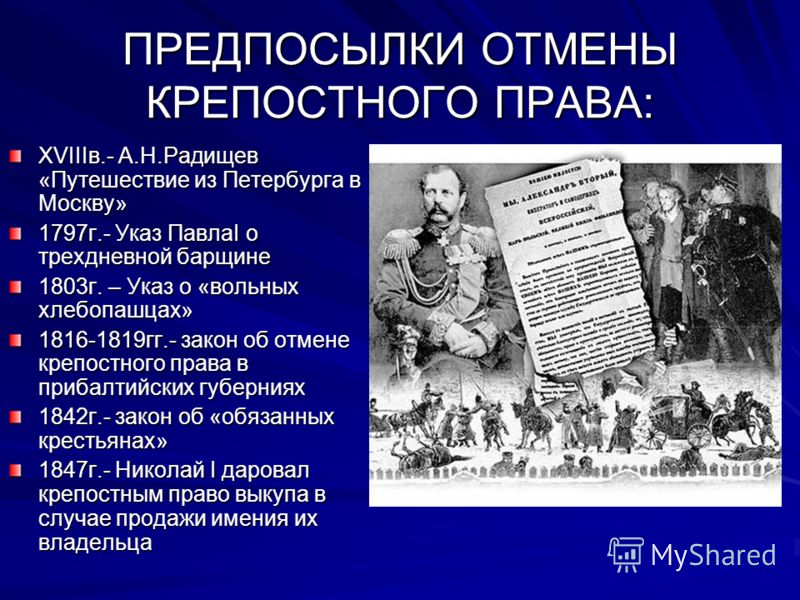

До этого дня русские императоры несколько раз подходили к столь грандиозной задаче, но всякий раз отступали – слишком сильно была вплетена крепостная зависимость в повседневную жизнь всего общества, слишком серьезно затрагивала она интересы и государства, и правящего сословия. Просвещенная правительница Екатерина II прекрасно осознавала все неудобства крепостного права и ту угрозу, которую оно создает для будущего страны. Но именно годы ее правления стали расцветом крепостничества, именно тогда появились его самые отталкивающие черты – свободная торговля крепостными и разлучение семей, массовый перевод крестьян-земледельцев в «дворовую» прислугу, значительный рост требований помещиков – которые порой ошибочно считают свойственными всей эпохе крепостного права.

Впрочем, уже ее сын и наследник Павел I начал решительную борьбу со злоупотреблениями: передача государственных крестьян в крепостное состояние значительно сократилась, законодательство начали упорядочивать. С целью уменьшения эксплуатации помещикам было указано использовать для барщины (работы на владельца) лишь три дня в неделю, в то время как раньше число барщинных дней могло доходить до шести, оставляя крестьянину совсем немного времени для обработки собственного участка земли.

Александр I уже всерьез был настроен на освобождение крестьянства. Передача государственных крестьян в частное пользование была полностью прекращена. Вышел «Указ о вольных хлебопашцах», в котором разъяснялся правовой процесс выкупа крестьян на волю. За годы правления императора почти 50 тыс.

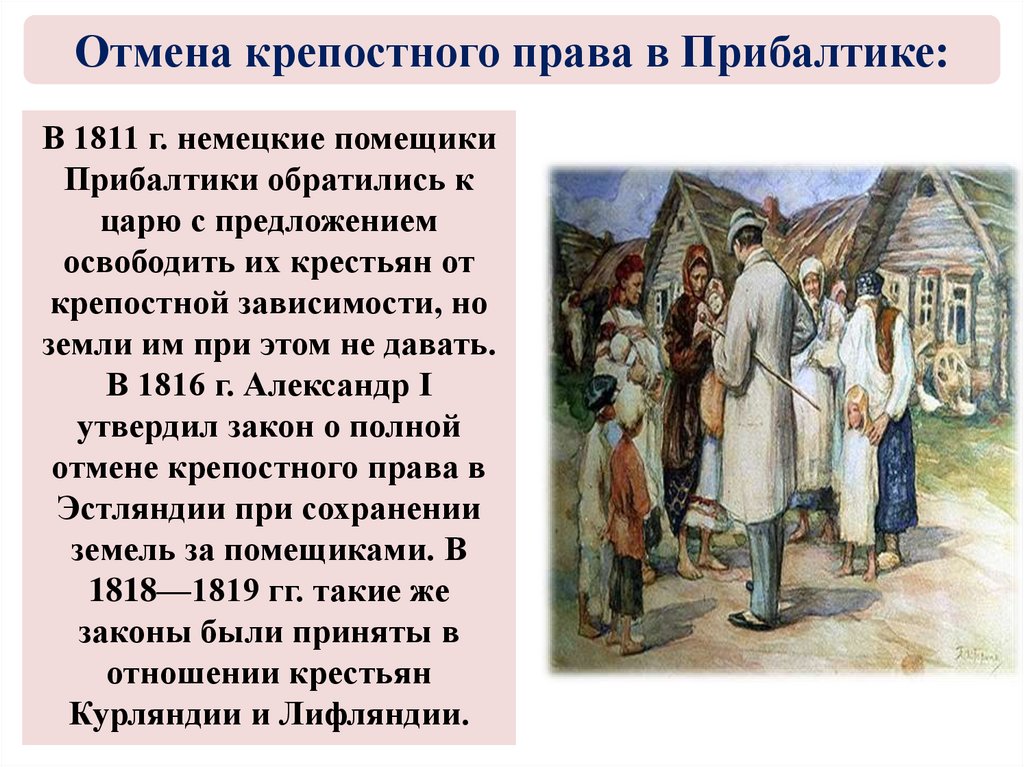

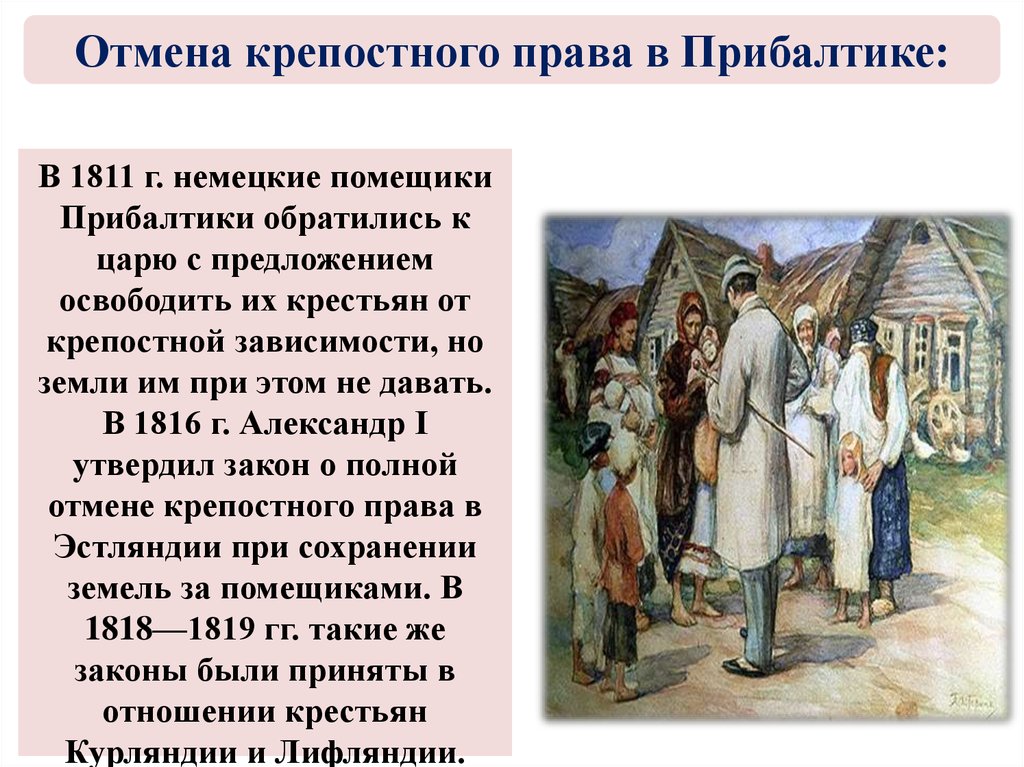

Началась работа над исследованием вариантов ликвидации крепостного права. Граф Аракчеев – виднейший сановник императора – подготовил подробный проект освобождения крестьян, который был подан на подпись Александру I в 1818 году. Документ был одобрен, но не осуществлен. Видя, что в стране началось брожение умов, сопровождаемое ростом тайных обществ, император не решился на столь радикальную реформу и ограничился экспериментом по освобождению крестьянства в Прибалтике, где реформа была осуществлена быстро и успешно.

К сожалению, за императором всегда стояла тень его отца, убитого заговорщиками. Александр I боялся, что резкие перемены в положении крестьянства вызовут такое недовольство помещиков, что он будет свергнут. Этому весьма способствовала деятельность будущих декабристов: желая провести в России реформы, на самом деле они напугали власть и затормозили реформирование на несколько десятилетий.

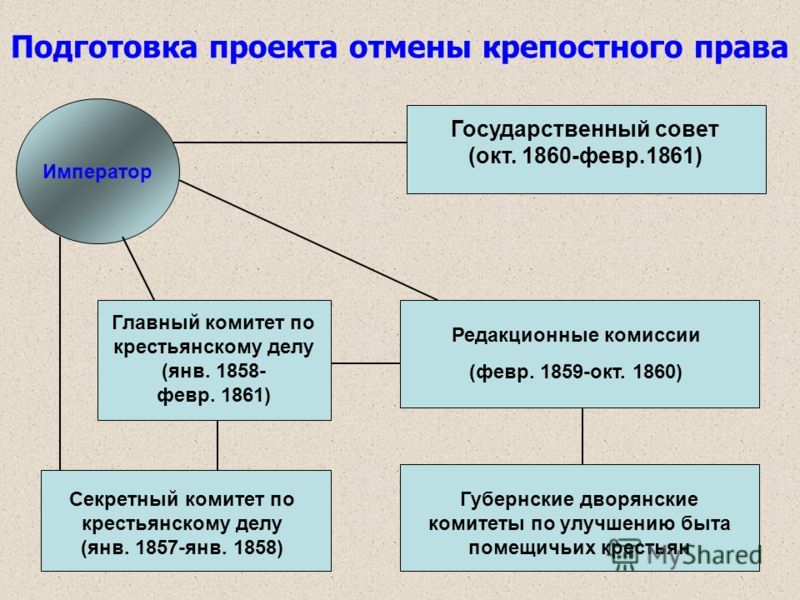

Следующий император Николай I все время своего правления посвятил решению крестьянского вопроса. Непрерывно работали комиссии, готовившие и обсуждавшие самые различные варианты освобождения крестьян, права крестьян закрепили на бумаге, закон защищал их от злоупотреблений помещиков. Количество крепостных за годы правления Николая I неуклонно сокращалось, дойдя в итоге до цифры менее 40% от числа крестьянства в стране.

Непрерывно работали комиссии, готовившие и обсуждавшие самые различные варианты освобождения крестьян, права крестьян закрепили на бумаге, закон защищал их от злоупотреблений помещиков. Количество крепостных за годы правления Николая I неуклонно сокращалось, дойдя в итоге до цифры менее 40% от числа крестьянства в стране.

Александр II приступил к реформе, уже имея огромный опыт, накопленный его отцом. Поэтому Манифест 1861 года был подготовлен столь быстро, а реформа оказалась очень успешной и была доведена до конца (чем отличаются совсем немногие реформы). Как ни удивительно, услугу императору-освободителю оказала Крымская война, которая стала большим потрясением для русского общества (впервые за более чем столетие русская армия не одержала убедительной победы над врагом, хотя и не была разбита) и продемонстрировала необходимость коренной реформы во всех областях государственной жизни.

Отмена крепостного права привела к очень быстрым и эффективным результатам.

Освобожденное крестьянство дало многочисленные рабочие руки для создания русской промышленности, а годы правления Александра II стали временем небывалого экономического подъема, сопровождаемого появлением множества промышленных предприятий и активного строительства железных дорог. Доходы и уровень жизни трудового сословия – крестьянства и рабочих – резко выросли, в России появилось множество новых рабочих мест.

Несмотря на успехи, имелись у реформы и проблемы. Крестьянство было недовольно размерами земельных наделов, а до полного внесения выкупных платежей за землю бывшие крепостные считались «временнообязанными» и, получив личную свободу, продолжали выполнять барщину или платить оброк. Условия выкупа земли отличались большой гуманностью: стоимость наделов не могла устанавливаться произвольно, выше рыночной цены, ставка на государственный выкупной кредит составляла всего 5,6%, а пени и недоимки за платежи неоднократно и безвозмездно списывались – не сравнить, к примеру, с современным «ипотечным рабством», в которое попало множество наших современников.

Увы, будучи отмененным, крепостничество продолжает преследовать нас по сей день. Вспоминая о крепостном праве, важно понимать, что за последние двести лет оно превращено в клеймо, которое любят ставить на Россию и русский народ, приписывая власти неизменное стремление к угнетению, а народу – «извечные рабские чувства».

Однако крепостное право было исторически обусловленным явлением. При существовавших в XVII веке механизмах управления государством закрепощение крестьянства являлось самым эффективным средством управления, который был введен не по злому умыслу властей, а лишь по необходимости. Крепостничество не было уникальной русской особенностью. Его аналоги существовали в Центральной и Восточной Европе, в Азии, а избавление от них случилось примерно в тот же исторический период, что и освобождение русского крепостного крестьянства.

Крепостное право не нуждается в защите и оправдании, но точно так же не нуждается и в старательном очернении. Оно, как и любое ограничение свободы человека, – та часть истории, которой совсем не стоит гордиться и о которой стоит вспоминать с глубочайшим сожалением. Подобные досадные воспоминания есть у всякого народа, и Россия здесь совсем не уникальна. Но совершенно несправедливо говорить об особенной тирании и об особой жестокости русских порядков. Тем более что аморальность крепостничества прекрасно осознавали в России, где о необходимости отмены крепостного права говорилось как минимум с начала эпохи Просвещения в XVIII веке.

Особенные старания к приданию крепостному праву совершенно демонических черт приложили пропагандисты и историки советского периода, когда крепостничество должно было служить одним из главных объяснений причин Революции 1917 года. Требовалось выставить крепостное право столь плохим, что все те ужасные события, что происходили с Советской Россией в ХХ веке, должны были казаться незначительными и даже необходимыми. Пропаганда как бы говорила каждому советскому гражданину: «Да, сейчас есть множество проблем, жизнь бедная, так это потому что крестьян помещики угнетали, а Россия была отсталой страной. Но ты же не хочешь, чтобы вернулись эти страшные крепостники. Так что давай – не рассуждай, работай!» На фоне этих рассказов об «ужасах крепостничества» в эпоху коллективизации в социалистической деревне появилось «новое крепостное право», когда крестьяне получили новую барщину и лишились свободы передвижения. От его последствий страна избавилась лишь во второй половине ХХ века.

Пропаганда как бы говорила каждому советскому гражданину: «Да, сейчас есть множество проблем, жизнь бедная, так это потому что крестьян помещики угнетали, а Россия была отсталой страной. Но ты же не хочешь, чтобы вернулись эти страшные крепостники. Так что давай – не рассуждай, работай!» На фоне этих рассказов об «ужасах крепостничества» в эпоху коллективизации в социалистической деревне появилось «новое крепостное право», когда крестьяне получили новую барщину и лишились свободы передвижения. От его последствий страна избавилась лишь во второй половине ХХ века.

Была у подобной пропаганды и иная неприглядная сторона. В то время как во всем мире итогом постепенной демократизации общества стала не только эмансипация народа, но и распространение прав высшего сословия на все общество, в Советском Союзе аристократия – всеобщий пример для подражания – была целенаправленно уничтожена и вдобавок оклеветана именем потомственных рабовладельцев. Народу же в качестве образца был навязан самый низкий ориентир.

Отсюда происходит столь любимый всеми левацкими пропагандистами аргумент «вашего прадеда дворяне на конюшне пороли», который не стесняются использовать и в наши дни.

Хотя все страны в своем прошлом прошли через этап крепостничества, а то и рабовладения, в политической культуре, скажем, Италии никому не придет в голову рассказывать современным итальянцам, что все они потомки рабов, которых римляне жестоко наказывали за малейшие провинности. Напротив, если кому-нибудь из политиков или публицистов такое придет в голову, он будет подвергнут всеобщему осуждению. Так что итальянцы считают себя потомками гордых и свободных римлян, а не их рабов, хотя с точки зрения демографии это совсем не так.

Страны Европы, кажущиеся некоторым людям воплощением свободы, не слишком сильно отличались от наших обычаев. В большей части Центральной и Восточной Европы, например в Австрии, крепостное право было отменено лишь чуть раньше, чем в России – после революции 1848 года. А еще в XVIII веке в империи Габсбургов действовал совершенно изуверский обычай, дававший помещику право казнить своих крестьян. В самые худшие годы крепостничества в России дворянство не имело столь необъятных прав. В принадлежавшей сначала Турции, а затем Австро-Венгрии Боснии и Герцеговине крепостное право отменили лишь после Первой мировой войны. А в просвещенной Англии – оплоте либерализма – последние следы феодальной зависимости крестьян ликвидировали только в ходе земельной реформы 1925 года!

И наконец, нельзя не вспомнить про главное заблуждение, связанное с крепостным правом – его настойчивое именование «рабством». Но это совсем не так.

В Российской империи имущество и жизнь крестьянина защищались законом. Вплоть до 1765 года крестьяне могли свободно жаловаться на помещиков лично царю, а затем императору. Широко известный указ Екатерины II часто называют «указом о запрете крестьянам жаловаться на помещиков», но на самом деле запрещались лишь прямые жалобы императрице, а жалобы губернатору или наместнику не запрещались и оставались эффективным средством защиты прав крестьянства.

Вплоть до 1765 года крестьяне могли свободно жаловаться на помещиков лично царю, а затем императору. Широко известный указ Екатерины II часто называют «указом о запрете крестьянам жаловаться на помещиков», но на самом деле запрещались лишь прямые жалобы императрице, а жалобы губернатору или наместнику не запрещались и оставались эффективным средством защиты прав крестьянства.

Не был крепостной и классическим «говорящим орудием», что как раз характерно для рабовладения, в том числе в его современном проявлении, имевшем место в XVII–XIX веках в США и американских колониях. Крестьянин обладал собственным имуществом и наделом земли. Многие крестьяне становились богатыми купцами или промышленниками. В отличие от раба, крепостной мог свободно вступать в брак, его дети были законны и наследовали его имущество. Жизнь, здоровье и имущество крепостных защищались законом, за преступления в отношении крепостных помещик отвечал перед государственным судом и мог даже лишиться своего имения, чему в истории России есть немало примеров.

Самое интересное же заключается в том, что не только крестьяне были зависимы от помещиков, но и дворянство несло определенные повинности по отношению к крепостным. Нельзя было морить крестьян голодом, в случае неурожая помещик был обязан помогать крепостным хлебом и посевным зерном. Домашнюю прислугу требовалось содержать за счет хозяина в старости, даже если эти люди уже не могли работать так, как раньше. После пожаров, бывших нередкими в русских деревнях, помещик должен был дать пострадавшим крестьянам лес на строительство нового дома. В России никогда не было ограничений на охоту и рыбную ловлю крестьян, хотя подобные меры вызывали ненависть простонародья еще в Средние века, что отражено, к примеру, в английских балладах о благородном разбойнике Робине Гуде.

Именно эта тесная связь крестьян и помещиков служит объяснением слов поэта Некрасова, писавшего: «Порвалась цепь великая, порвалась – расскочилася: одним концом по барину, другим по мужику». Множество проявлений недовольства крестьянства были связаны не с мифическими революционными настроениями, а с потерей привычного покровительства, на которое крестьянин мог рассчитывать в трудную минуту. Ведь, став свободным, он одновременно лишился защиты и отныне мог надеяться только на себя.

Ведь, став свободным, он одновременно лишился защиты и отныне мог надеяться только на себя.

Впрочем, именно это ощущение свободы пробудило в русском крестьянстве огромную творческую энергию, которой мы в немалой степени обязаны стремительному росту экономики, что начался в России после великой реформы 1861 года.

Проект MUSE — Жизнь под русским крепостным правом

- Борис Борисович Горшков

- Издательство Центральноевропейского университета

- книга

- Посмотреть цитату

- Дополнительная информация

Вместо аннотации приведу краткую выдержку из содержания:

ПРЕДИСЛОВИЕ Это автобиография крепостного, выходца из зажиточной, но обедневшей семьи. В ней рассказывается о крестьянине, познавшем горе в юности, бежавшем за Дунай и вернувшемся из-за Всемилостивого манифеста 39 на окончание жизни в Москву цеховым купцом. В этом качестве он был агентом крупного предприятия, лицом, известным во всех биржевых и коммерческих кругах и всеми уважаемым. Это подлинная хроника, написанная автором на закате жизни. Хотя многие бывшие крепостные стали выдающимися по тем или иным причинам, наверное, нет другого примера человека, который, только что избежав крепостной зависимости, остался близок к крестьянской и мелкобуржуазной среде и писал собственные мемуары. Только по этой причине последующие страницы заслуживают нашего внимания. Наряду с исторической значимостью и любопытными подробностями мемуаров общий интерес представляют самостоятельное отношение автора к «панам» и крестьянской братии, а также мягкость и рассудительность его суждений. К сожалению, рукопись не могла быть напечатана в первоначальном виде, во-первых, потому, что она представляет собой явно незаконченный 39Указом 1861 года царя Александра II было отменено крепостное право в России, освобождены миллионы помещичьих крестьян. Указ ознаменовал новую эру в истории России, известную как период великих реформ. Дальнейшее обсуждение отмены крепостного права см. в David Moon, The Abolition of Serfdom; и «Освобождение русских крепостных», Терренс Эммонс, изд.

Это подлинная хроника, написанная автором на закате жизни. Хотя многие бывшие крепостные стали выдающимися по тем или иным причинам, наверное, нет другого примера человека, который, только что избежав крепостной зависимости, остался близок к крестьянской и мелкобуржуазной среде и писал собственные мемуары. Только по этой причине последующие страницы заслуживают нашего внимания. Наряду с исторической значимостью и любопытными подробностями мемуаров общий интерес представляют самостоятельное отношение автора к «панам» и крестьянской братии, а также мягкость и рассудительность его суждений. К сожалению, рукопись не могла быть напечатана в первоначальном виде, во-первых, потому, что она представляет собой явно незаконченный 39Указом 1861 года царя Александра II было отменено крепостное право в России, освобождены миллионы помещичьих крестьян. Указ ознаменовал новую эру в истории России, известную как период великих реформ. Дальнейшее обсуждение отмены крепостного права см. в David Moon, The Abolition of Serfdom; и «Освобождение русских крепостных», Терренс Эммонс, изд. (Нью-Йорк: International Thompson Publishing, 1970). 24 | ЖИЗНЬ ПРИ РОССИЙСКОМ КРЕПСТВЕННОМ черновике, а во-вторых, потому, что она изобилует повторениями и подчас излишне многословна, что вполне естественно для умных и грамотных, но малообразованных людей. Поэтому необходимо было уточнить текст, чтобы сделать его более простым и доступным, как это сделал бы сам автор, если бы у него было больше навыков письма. Однако, редактируя текст и опуская повторы, я почти не добавил ни одного своего слова и постарался сохранить неповторимый стиль автора. Оригинал рукописи (112 страниц большого формата, исписанных мелким почерком) был подарен мне моим близким московским знакомым И. Д. Гв., большим другом покойного автора, который незадолго до смерти поместил рукопись в Гв. . в распоряжении. Н. Щербань Редактор «Русского вестника» …

(Нью-Йорк: International Thompson Publishing, 1970). 24 | ЖИЗНЬ ПРИ РОССИЙСКОМ КРЕПСТВЕННОМ черновике, а во-вторых, потому, что она изобилует повторениями и подчас излишне многословна, что вполне естественно для умных и грамотных, но малообразованных людей. Поэтому необходимо было уточнить текст, чтобы сделать его более простым и доступным, как это сделал бы сам автор, если бы у него было больше навыков письма. Однако, редактируя текст и опуская повторы, я почти не добавил ни одного своего слова и постарался сохранить неповторимый стиль автора. Оригинал рукописи (112 страниц большого формата, исписанных мелким почерком) был подарен мне моим близким московским знакомым И. Д. Гв., большим другом покойного автора, который незадолго до смерти поместил рукопись в Гв. . в распоряжении. Н. Щербань Редактор «Русского вестника» …

крах

В настоящее время вы не авторизованы.

Если вы хотите пройти аутентификацию, используя другое подписанное учреждение, или иметь собственный логин и пароль для Project MUSE

Аутентификация

Этот веб-сайт использует файлы cookie, чтобы обеспечить вам максимальное удобство работы с нашим веб-сайтом. Без файлов cookie ваш опыт может быть небезупречным.

Без файлов cookie ваш опыт может быть небезупречным.

Крестьяне Франконии

Крестьяне Франконии

Крестьяне Франконии в первой половине XIX в.

века, Франкония все еще была сельскохозяйственным обществом. В

Нижняя Франкония, которая отставала от Средней и Верхней Франконии в

своего экономического развития, около 75% населения были в некотором роде

степень зависимости от сельского хозяйства как источника средств к существованию в 1852 г .: 28%

были фермерами, занятыми полный рабочий день, 27% поденщиками и еще 20% вместе взятыми.

сельское хозяйство с ремеслом. Только 19% населения было занято

исключительно в торговле или ремеслах, соотношение не очень отличается

от этого в 1814 году. Крестьянские владения были широко рассредоточены и

характеризуется иногда мизерными единицами, результатом

Многовековая практика раздельного наследования. Поля были еще

сажали по традиционной трехпольной системе, и еще в середине века плуги не углублялись

чем четыре или пять дюймов. Из новых сельскохозяйственных культур только картофель был посажен в сколько-нибудь значительном количестве.

количество, в то время как вино, традиционная товарная культура, пострадало от

резкое снижение продаж. Рост населения был медленным: около 190,4%

только между 1818 и 1848 годами в Нижней Франконии, 23,1% и 29,5% в

средняя и верхняя Франкония соответственно. В стагнирующей экономике,

многие видели в эмиграции единственную жизнеспособную альтернативу. Около 13 000

человек покинули три региона ( Regierungsbezirke )

только между 1835 и 1856 годами, около 44,6% из Нижней Франконии.

Поля были еще

сажали по традиционной трехпольной системе, и еще в середине века плуги не углублялись

чем четыре или пять дюймов. Из новых сельскохозяйственных культур только картофель был посажен в сколько-нибудь значительном количестве.

количество, в то время как вино, традиционная товарная культура, пострадало от

резкое снижение продаж. Рост населения был медленным: около 190,4%

только между 1818 и 1848 годами в Нижней Франконии, 23,1% и 29,5% в

средняя и верхняя Франкония соответственно. В стагнирующей экономике,

многие видели в эмиграции единственную жизнеспособную альтернативу. Около 13 000

человек покинули три региона ( Regierungsbezirke )

только между 1835 и 1856 годами, около 44,6% из Нижней Франконии.

Изменения в этом обществе происходили медленно, хотя и не обязательно потому, что

крестьянского сопротивления — правовая и институциональная основа

государство также препятствовало изменениям. Правда, рабство, крепостное право

( Leibeigenschaft ), был упразднен в

Королевство Бавария в 1808 году. Франконским крепостным пришлось ждать указа

24 июля 1818 г., поскольку этот район входил в состав Великих княжеств

Вюрцбург и Ашаффенбург в 1808 году. Эти реформы предоставили

около 5% населения их личную свободу и отменил все

обязательства личного характера. Но они не обращались к

выпуск Grundlasten , обязательства, связанные с

право собственности на недвижимость, такие как неоплачиваемые трудовые услуги,

неоплаченные служебные обязательства ( Fron ), дворянская охота и

пастбищные права, что часто приводило к консолидации владений

невозможно, и десятина, все еще часто собираемая натурой, которая

заставляли крестьян приурочивать сбор урожая к графику десятины

коллекционер. Родовые привилегии

( Patrimonialgerichtsherrschaften ) бывшего имперского

поместья в северной Франконии были не только важным источником

доход для местного дворянства, которое настаивало на своем праве на местное

справедливость ( Gerichtsgefälle ), но, что более важно,

место, где правосудие вершилось, не всегда беспристрастно,

служащий местного лорда.

Франконским крепостным пришлось ждать указа

24 июля 1818 г., поскольку этот район входил в состав Великих княжеств

Вюрцбург и Ашаффенбург в 1808 году. Эти реформы предоставили

около 5% населения их личную свободу и отменил все

обязательства личного характера. Но они не обращались к

выпуск Grundlasten , обязательства, связанные с

право собственности на недвижимость, такие как неоплачиваемые трудовые услуги,

неоплаченные служебные обязательства ( Fron ), дворянская охота и

пастбищные права, что часто приводило к консолидации владений

невозможно, и десятина, все еще часто собираемая натурой, которая

заставляли крестьян приурочивать сбор урожая к графику десятины

коллекционер. Родовые привилегии

( Patrimonialgerichtsherrschaften ) бывшего имперского

поместья в северной Франконии были не только важным источником

доход для местного дворянства, которое настаивало на своем праве на местное

справедливость ( Gerichtsgefälle ), но, что более важно,

место, где правосудие вершилось, не всегда беспристрастно,

служащий местного лорда.

Поскольку крестьянство решало эти вопросы после 1818 г.,

каким бы ненавистным для них ни было рабство, они обычно не прибегали к

силой, а скорее использовали правовую систему в попытке надеть

оппозиция вниз. Этот путь прошел не только Винтерхаузен,

сообщество около 1100 человек на реке Майн к югу от

Вюрцбург и часть Patrimonialgerichtsherrschaft Графен Рехтерен-Лимпург, но десятками

общин по всей северной Баварии.

В 1825 году ландтаг принял закон, разрешающий

фиксация и выкуп Grundlasten за наличные

платежи. Следовательно, в ноябре 1827 г. крестьяне

Винтерхаузен отказался не от платежа, который был бы

незаконно, но сбор и доставка Weingält , арендная плата за землю для своих виноградников,

из-за этого года. В мае 1828 г. они отказались предоставить письмо

перевозчик, Fronbote , чтобы забрать почту графа или

для доставки циркуляров местного министра. Они бросили вызов

обязательство в суде и одержал первую победу, когда

суд ( Oberappellationsgericht ) в Мюнхене принял решение о

20 июля 1829 года граф Рехтерен должен был доказать свое право на

востребованы эти услуги. Когда суд в Вюрцбурге вынес решение в

июня 1832 г., что деревня действительно была обязана обеспечить Fronbote , сообщество ответило в августе 1833 г.

предложение исправить все неоплаченные трудовые услуги, т. е. Хэндфрон,

Spannfron, Jagdfron, Botenfron, Baufron, коллекция Weingült , изготовление дров, разбрасывание

навоз на полях и т. д. В июне 1834 г. граф Рехтерен отверг

предложение, и начался очередной судебный процесс. В 1837 году специальный налог

ликвидационная комиссия установила стоимость всех трудовых услуг на уровне

143 эт, хотя само сообщество предлагало их выкупить

в 216 эт в 1833 году.

Когда суд в Вюрцбурге вынес решение в

июня 1832 г., что деревня действительно была обязана обеспечить Fronbote , сообщество ответило в августе 1833 г.

предложение исправить все неоплаченные трудовые услуги, т. е. Хэндфрон,

Spannfron, Jagdfron, Botenfron, Baufron, коллекция Weingült , изготовление дров, разбрасывание

навоз на полях и т. д. В июне 1834 г. граф Рехтерен отверг

предложение, и начался очередной судебный процесс. В 1837 году специальный налог

ликвидационная комиссия установила стоимость всех трудовых услуг на уровне

143 эт, хотя само сообщество предлагало их выкупить

в 216 эт в 1833 году.

Неудивительно, что теперь Винтерхаузен оспорил выводы

комиссию и сумел затормозить закрепление обязательств по

ближайшие десять лет. Весной 1847 года началось новое судебное дело,

что еще не решило к моменту известие о событиях в Мюнхене

дошли до деревни. Почувствовав победу, состоялось городское собрание.

позвонил в воскресенье днем и составил список жалоб. Под предводительством портного по имени Виал жители деревни

представил список генерал-майору графу Фридриху Людвигу фон

Рехтерен-Лимпург, командир 9-го0044 Ландвер в Нижней Франконии, потомственный член баварского Рейхсрат и т.д. и т.п. Местный милиционер, посланный на остановку

толпу, бросил сломанный меч к его ногам в жесте

полнейшее пренебрежение, означающее больше всего на свете кончину

старые авторитеты. Граф Фридрейх пообещал немедленно предоставить то, что он

боролся за сохранение в суде в течение двадцати лет. Победоносный,

крестьяне снова вернулись домой. Революция закончилась.

Под предводительством портного по имени Виал жители деревни

представил список генерал-майору графу Фридриху Людвигу фон

Рехтерен-Лимпург, командир 9-го0044 Ландвер в Нижней Франконии, потомственный член баварского Рейхсрат и т.д. и т.п. Местный милиционер, посланный на остановку

толпу, бросил сломанный меч к его ногам в жесте

полнейшее пренебрежение, означающее больше всего на свете кончину

старые авторитеты. Граф Фридрейх пообещал немедленно предоставить то, что он

боролся за сохранение в суде в течение двадцати лет. Победоносный,

крестьяне снова вернулись домой. Революция закончилась.

Но не везде революция проходила так мирно. в

горные районы верхней Франконии и на песчаных равнинах вокруг

В Нюрнбурге крестьянство жило хуже, чем в Нижней Франконии и

вполне готовы взять дело в свои руки. Неудовлетворенный

с законами 4 июня 1848 г., так как они не давали им права

охотиться, свободно рубить дрова, ни отменить десятину, они положили несколько

дворянские замки под факел осенью 1848 года. Вольно или невольно они трактовали свободу от уплаты налогов

( pressen = уплата налогов), что привело к

дополнительные конфликты с государством.

Вольно или невольно они трактовали свободу от уплаты налогов

( pressen = уплата налогов), что привело к

дополнительные конфликты с государством.

В стране были сильны антидворянские, антицерковные и антимюнхенские настроения.

протестантские анклавы средней Франконии, где проживало около 58,5%

земля раньше находилась под Grundherrschaft 1848. Демократические элементы особенно поощряли эти

настроения, предполагая, что это была церковь и дворянство

с их большими земельными владениями, которые выступали против раздела

поместья, отмену десятины и особенно

введение нового закона об охоте, который уполномочил общины

продать с аукциона права охоты на общинных землях. Их агитация окупилась

на выборах в ноябре 1848 г. Весной 1849 г.,

демократы снова приняли требования крестьянства, извне и

параллельно кампании за требования крестьянства, вне

и параллельно с кампанией за конституцию. Сквозь Märzvereine демократов смогли добиться

значительной степени политизация сельского населения,

что вновь отразилось на выборах за Ландтаг в июле 1849 г. , куда были возвращены демократы

в большом количестве. Но и здесь революционный пыл угас.

быстро летом если 1849после отмены десятины и

принятие нового закона об охоте. Тысячи прусских войск,

готовых к действию сразу за границей, внесли свой вклад в

сохраняя спокойствие в верхней Франконии и, следовательно, во всей северной Баварии.

, куда были возвращены демократы

в большом количестве. Но и здесь революционный пыл угас.

быстро летом если 1849после отмены десятины и

принятие нового закона об охоте. Тысячи прусских войск,

готовых к действию сразу за границей, внесли свой вклад в

сохраняя спокойствие в верхней Франконии и, следовательно, во всей северной Баварии.

Крестьяне Франконии не были революционерами. Однажды

ограниченные требования крестьянства были удовлетворены летом

1848 г., их политические интересы были исчерпаны, и сельские районы

выпал из революционного движения. За немногими исключениями,

законы от 4 июня 1848 г., отменяющие Грундластен,

Patrimonialgerichtsherrschaften и Gerichtsgefälle ,

просто узаконенные концессии

которые были вырваны у дворянства в предшествующие месяцы и

годы. Смирившись с неизбежным, правительство в Мюнхене

умело усмирил самых крупных, и потенциально самых опасных,

части населения, как события в Пфальце и, в

в меньшей степени в верхней Франконии. Но так как ни

ни демократические агитаторы, ни крестьянство не захотели и не осмелились выйти из

основу закона, о чем свидетельствовало их участие в

выборы в июле 1849 г., и здесь призрак подлинного

Социальная революция была скорее воображаемой, чем реальной. Некоторые работают до сих пор

нужно было сделать: в апреле 1849 года десятина была отменена,

и права пастбищ на чужих землях были отменены в 1852 году.

последние юридические препятствия на пути модернизации были устранены Arrondierungsgesetz от 1861 года, который предоставил юридическую

основу для консолидации широко разрозненных владений.

Но так как ни

ни демократические агитаторы, ни крестьянство не захотели и не осмелились выйти из

основу закона, о чем свидетельствовало их участие в

выборы в июле 1849 г., и здесь призрак подлинного

Социальная революция была скорее воображаемой, чем реальной. Некоторые работают до сих пор

нужно было сделать: в апреле 1849 года десятина была отменена,

и права пастбищ на чужих землях были отменены в 1852 году.

последние юридические препятствия на пути модернизации были устранены Arrondierungsgesetz от 1861 года, который предоставил юридическую

основу для консолидации широко разрозненных владений.

Роберт Селиг

Библиография

Рудольф Эндрес. «Франкен и Бавария им Формерц и ин дер Revolution von 1848/49.» у Йоханнеса Эрихсена и Уве Пушнера, ред., «Vorwärts, vorwärts sollst du schauen»: Geschichte, Politik, und Kunst под Людвигом I . 3 т., (Мюнхен, 1986), II, 199-217.

Гельмут Ягер. «Der agrarlandwirtschaftliche Umbau des 19.