Страж общего блага — Денис Иванович Фонвизин

«Я не помню себя неграмотным», — говорил блистательный русский драматург Денис Иванович Фонвизин, 270-летие со дня рождения которого исполнилось 14 апреля (1744-1792).

Он родился в обычной дворянской семье. Мать его обладала тонким умом и чутким сердцем, была хорошей хозяйкой, к слугам — добра и снисходительна. Но главным человеком в жизни будущего «русского Мольера» был отец, Иван Андреевич. По словам сына, отец был человек «большого здравого рассудка», «не имевший случая, по тогдашнему образу воспитания, просветить себя учением». Однако старший Фонвизин читал все русские книги, любил древнюю и римскую истории, особенно «Мнения Цицероновы», и переводы с европейских языков нравоучительных книг.

Как и многие родители, он попытался наверстать упущенное в сыне: с четырёх лет мальчик уже имел домашних учителей по разным предметам. Учение шло ненасильственно: и отец, и учителя умели заохотить, как сейчас говорят, мотивировать маленького ученика к получению знаний.

И правда: наблюдая за современными миллионными и миллиардными взяточниками и откатчиками, думаешь порой: «А осталось ли ещё в них вообще что-либо человеческое?» Отец Фонвизина никогда не принимал подарков. «Государь мой, — говаривал он просителю, — сахарная голова не есть резон для обвинения вашего соперника, извольте отнести её назад, а принести законное доказательство вашего права». Представьте себе, Иван Андреевич краснел, когда при нём кто-нибудь лгал! Есть ли ныне такие ревизоры в России?!

Вот такой был у будущего великого русского драматурга воспитатель. Он всегда устраивал так, что мальчику легче всего было добиться желаемого честным путём, ему не нужно было скрывать что-либо от родных. В дальнейшем, увлекшись идеями Руссо, Денис Иванович понял, что его отец был не менее мудр, чем прославленный французский мыслитель: «Он учит современников не оставлять без внимания малейших поступков детей, ибо в поступках непременно выражаются их душевные свойства, и, указывать детям во всем прямой путь, и вкоренять в них привязанность к истине, и приучать к чистосердечию», — писал Фонвизин о Руссо, а мог бы то же самое сказать о своём отце.

Он всегда устраивал так, что мальчику легче всего было добиться желаемого честным путём, ему не нужно было скрывать что-либо от родных. В дальнейшем, увлекшись идеями Руссо, Денис Иванович понял, что его отец был не менее мудр, чем прославленный французский мыслитель: «Он учит современников не оставлять без внимания малейших поступков детей, ибо в поступках непременно выражаются их душевные свойства, и, указывать детям во всем прямой путь, и вкоренять в них привязанность к истине, и приучать к чистосердечию», — писал Фонвизин о Руссо, а мог бы то же самое сказать о своём отце.

Смышлёный и впечатлительный мальчик быстро развивался. Отец приучил его «читать у крестов» — так Денис научился бегло читать на церковно-славянском. Иван Андреевич следил, чтобы это не было бессмысленным механическим процессом. «Перестань молоть, — останавливал он сына, когда тот начинал торопиться, — или ты думаешь, что Богу приятно твоё бормотание?!» Он терпеливо разъяснял фразы, смысл которых мальчик не мог понять самостоятельно.

Увы, по моде того времени, в молодости и Денис Иванович Фонвизин увлекся на какое-то время «забавами недорослей», в том числе, и в отношении религии. «Весьма рано проявилась во мне склонность к сатире. Острые слова мои носились по Москве… Меня стали скоро бояться, потом ненавидеть… Сочинения мои были острые ругательства: много было в них сатирической соли…» В зрелом возрасте он с горечью сожалел о своих поступках и «острых словах» в «Чистосердечном признании в делах моих и помышлениях». Его покаяние подчеркнуто эпиграфами к каждой главе, взятыми из Священного писания. Фонвизин отрёкся от грехов юности, и благодаря добрым основам, заложенным в детстве, остался верующим человеком.

С «народной стороны» его воспитание дополнили разные дядьки и няньки, которые без числа рассказывали ему сказки, прибаутки и «выдумки» — он запоминал, впитывал. Речь действующих лиц в его знаменитом «Недоросле» и в других пьесах насыщена живым народным лексиконом: «всякая вина виновата», «век живи, век учись», «без вины виноват», «подобру-поздорову», «концы в воду», случаются и просторечные слова и выражения: «до завтрева», «дядюшка-де», «первоет», «который бишь» и т. д.

Речь действующих лиц в его знаменитом «Недоросле» и в других пьесах насыщена живым народным лексиконом: «всякая вина виновата», «век живи, век учись», «без вины виноват», «подобру-поздорову», «концы в воду», случаются и просторечные слова и выражения: «до завтрева», «дядюшка-де», «первоет», «который бишь» и т. д.

Дом Фонвизиных находился недалеко от совсем недавно (в 1755 г.) основанного университета. При нём была открыта гимназия, куда отец и отдал Дениса: так он оказался одним из первых, вместе с Потёмкиным и другими прославившимися впоследствии «орлами Екатерины», поступивших в это учебное заведение. У них не было, как вспоминал Фонвизин, ни хороших учебников, ни книг для чтения, зато сочинения Ломоносова присылались прямо с печатного станка академической типографии! Имена лучших учеников публиковались в газетах: к примеру, в 1759 г. в «Московских ведомостях» появилось извещение директора казанской гимназии: «Наиприлежнейшими себя оказали и отменную похвалу заслужили: гвардии капрал Николай Левашов, гвардии же солдат Сергей Полянский и солдат Гаврила Державин».

Мне кажется, такой вид поощрения был бы действенен и сегодня. Фонвизин учился также весьма успешно. Имя его неоднократно встречалось в числе награжденных (трижды ему вручалась золотая медаль) в газете «Московские ведомости», где печатались отчёты о ежегодных торжественных актах университета. Сам Денис Иванович с юмором относился к своим успехам: «Одну из медалей мне присудили за то, что, в отличие от двух других экзаменуемых гимназистов, на вопрос: «Куда течет Волга? (один ответил — в Чёрное море, другой — в Белое), — а я отвечал «не знаю» с таким видом простодушия, что экзаменаторы единогласно присудили мне медаль». В общей сложности, он пробыл в московской гимназии и университете семь с половиной лет — до осени 1762 г.

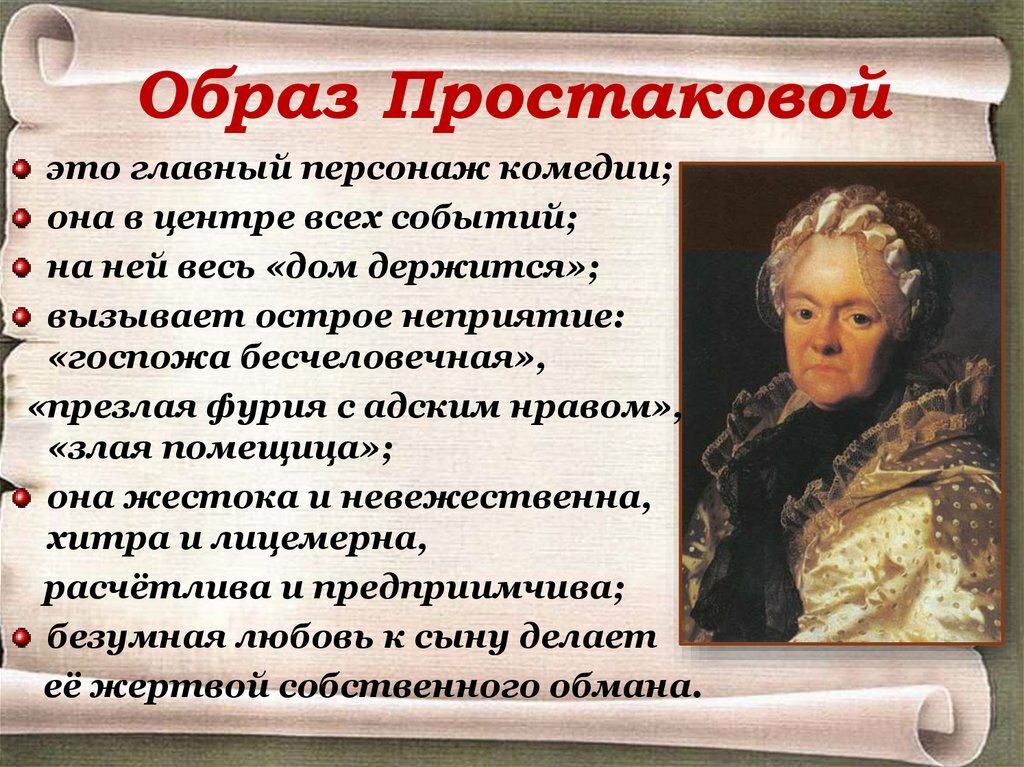

Казалось бы, выросши в столь благополучных условиях, в любящей семье при разумных родителях, проучившись в лучшем на тот момент учебном заведении Москвы, Фонвизин должен был видеть вокруг себя лишь Правдиных, Добролюбовых да Милонов. Так нет же: его произведения буквально перенаселены сатирическими типажами — Митрофанушка, Скотинина, Простаков, Бригадир, Советница, «парижанец» Иванушка и иже с ними.

Творчество Д. И. Фонвизина — жёсткая иллюстрация современной ему действительности, содержащая предпосылки к такому исходу вещей: безграничный произвол, охвативший все органы государственного управления. В этом страстном обличительном пафосе — сила публицистического мастерства Фонвизина.

Близость к царям и льстила ему, и приводила его в возмущение. Он был монархистом и одновременно — противником бесконтрольной самодержавной власти. «Где произвол одного, — писал он, — есть закон верховный, тамо прочная общая связь и существовать не может; есть государство, но нет отечества, есть подданные, но нет граждан…» Страшным злом для России Фонвизин считал фаворитов, «любимцев государевых», особенно усиливших своё влияние при дворе русских императриц.

Пусть Державин был первым, кто мог «истину царям с улыбкой говорить» — Фонвизин стал вторым, и делал он это искренне и бесстрашно, причём не только перед царями. «С воцарением Екатерины II совпадает заметный переворот в жизни русского общества, — писал академик Л. Н. Майков. — На поприще государственной и общественной деятельности выступили новые люди, благодаря которым значительно подвинулось общественное развитие. В сравнении с поколениями, действовавшими прежде, люди, выдвинутые новым правительством, были более образованные и более ценившие образование. Многие из них ясно сознавали понятия гражданского долга и имели твёрдые нравственные принципы: это поколение дало депутатов для комиссии нового уложения и создало успех сатиры Фонвизина и журналов 1769-74 гг.

Недостаточно вещать правду, нужно, чтобы кто-то ей внимал и понимал её. Он избрал своим оружием сатиру: «При дворе царя, коего самовластие ничем не ограничено,.. может ли истина свободно изъясняться?» — говорит он в повести «Каллисфен». Перед ним стояла задача — изъяснить истину, и он избрал путь иносказания, насмешки над язвами общества. Увы, как и всякое сильное явление, дар Фонвизина вызвал и отрицательный эффект — «разбудил целую фалангу великих насмешников», как выразился Герцен. Постепенно эти «великие» выродились в «мелочь пузатую», суть деятельности и «творчества» которых сводится к неприкрытому глумлению над всем русским, надо всем, что свято и дорого русской душе, народу…

Фонвизин был государственно мыслящим человеком, его писательская сила заключалась в гражданской честности и прямоте, к тому же, по его признанию, он «вкоренённое имел любопытство знать внутренность сердец человеческих». Особенностью его творчества является органическое сочетание в большинстве его произведений сатирической остроты с общественно-политической направленностью. Он открыто выступал против социальной несправедливости, невежества и предрассудков своего класса и своей эпохи, разоблачал помещичий и самодержавно-бюрократический произвол.

Особенностью его творчества является органическое сочетание в большинстве его произведений сатирической остроты с общественно-политической направленностью. Он открыто выступал против социальной несправедливости, невежества и предрассудков своего класса и своей эпохи, разоблачал помещичий и самодержавно-бюрократический произвол.

После своего путешествия по Европе он вынес такое мнение о европейцах: «Главное старание прилагают они о том, чтобы один стал богословом, другой живописцем, третий столяром, но чтоб каждый из них стал человеком, того и на мысль не приходит». В русском народе он хотел видеть иные устремления, сам будучи русским патриотом до глубины души. «Мужик, — писал он, — одним человеческим видом от скота отличающийся», может привести государство «в несколько часов на самый край конечного разрушения и гибели». Значит, нужно вывести народ из этого скотского состояния, обеспечить достойный уровень жизни, дать образование, заложить понятия о нравственности и вере, защитить законом, наконец.

Многие биографы подчёркивают происхождение Фонвизина: он был де нерусский, предок его — из пленных ливонцев. Однако вот что писал в письме брату в 1824 г. Пушкин: «Не забудь Фон-Визина писать Фонвизин. Что он, нехристь?! Он русский, из прерусских русской». А князь Вяземский и того метче выразился: «В нём ум коренной русский, который на чужбине как-то не у места и связан. Такой ум, «заматерелый», односторонний от своей оригинальности или самобытности, перенесенный в чуждый климат, не заимствует ничего из новых источников, не обогащается, не развивается, а, напротив, теряет силу и свежесть, как растение, которому непременно нужна земля родины, чтобы цвести и приносить плоды».

Здесь, на родине, в России, и процвёл талант великого драматурга-сатирика Д. И. Фонвизина, и дар его принёс плоды — пьесы, басни, экспромты, речи, прозаические произведения и государственные документы, очерки и воспоминания, написанные метким, образным, живым русским языком, которые и по сию пору актуальны для русского общества высоким пафосом социального долга, представлением о литературе, как о «учительнице народной и воспитательнице», «провозвестнице всех благородных чувств и побуждений», развивающей в обществе «высокие понятия нравственности, правды и добра», и указывающей народу «цели стремлений».

Наталья Лясковская

Историк

Первый комедиограф России, автор бессмертного «Недоросля» Денис Фонвизин был приближен к трону, любим публикой и, как подобает сатирику, слишком остер на язык

(Фото: FAI/Legion-Media)

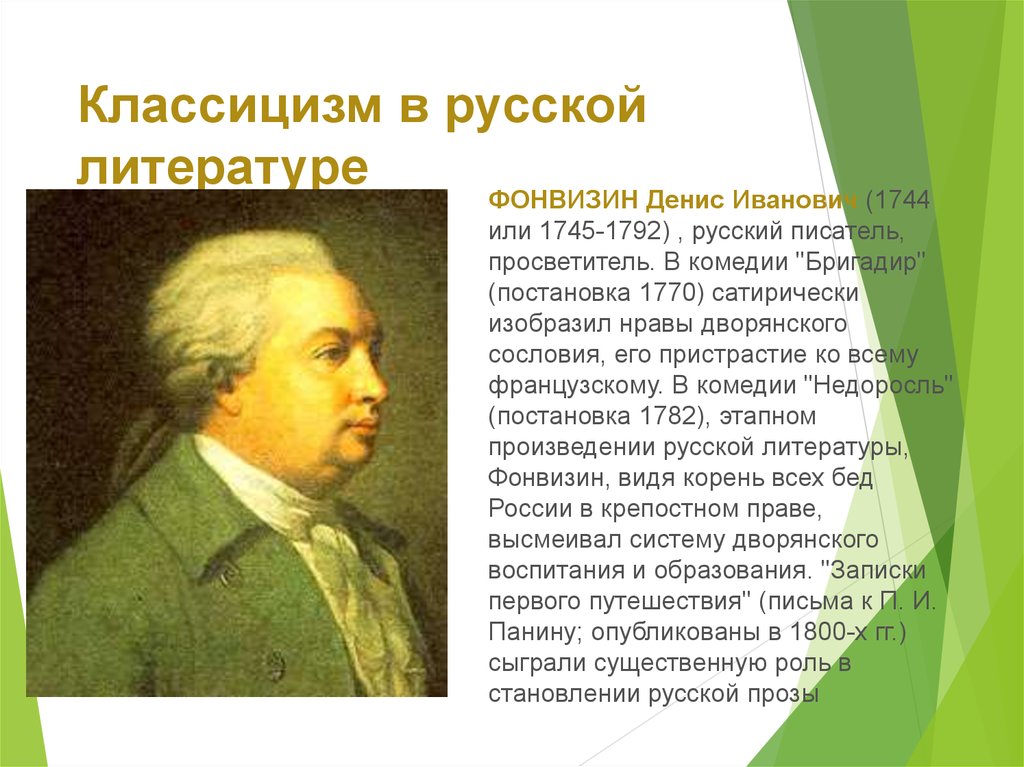

Коренной москвич, он родился в московской усадьбе дворян Фонвизиных. В то время фамилию Дениса Ивановича, как правило, писали через дефис (фон-Визен или фон-Визин), на немецкий манер. Происхождение обязывало. В разгар Ливонской войны далекий предок драматурга рыцарь и барон Берндт фон Визен сдался в плен и стал служить царю Московскому. Впрочем, уже Александр Пушкин, называвший комедиографа «из перерусских русским», настаивал на слитном написании. Поэт дал несколько крылатых определений Фонвизину: «друг свободы», «сатиры смелый властелин». А однажды сказал о нем так:

То был писатель знаменитый,

Известный русский весельчак,

Насмешник, лаврами повитый,

Денис, невежде бич и страх.

Дата рождения великого драматурга до сих пор вызывает споры. Неясность возникла из-за путаной надписи на его могильной плите: «Родился в 1745 году апреля 3 дня, преставился в 1792 году декабря 1 дня. Жития его было 48 лет 7 месяцев и 28 дней». Если 48 лет, значит, родился в 1744-м! Сам Фонвизин ни в каких источниках год своего рождения не указывал, но возраст свой знал определенно. И душеприказчики знали, что покойному шел 49-й год, но высчитали дату неверно. Такое тогда случалось нередко: схожие ошибки мы видим на могилах Александра Суворова и Михаила Кутузова…

Самый въедливый биограф Фонвизина князь Петр Вяземский прямо писал, оспаривая дату, приведенную на могиле: «…по другим указаниям и соображениям можно предполагать утвердительнее, что он родился в 1744 году». И это прежде всего устные замечания драматурга о своем возрасте. А значит, 14 апреля (по новому стилю) этого года отмечается его 275-летие – крепкая дата и хороший повод, чтобы помянуть добрым словом «русского весельчака».

«Друг честных людей»

Всю жизнь его идеалом был отец – прототип всех положительных героев Фонвизина. Сыну он запомнился неподкупным правдолюбом, «другом честных людей». Иван Андреевич Фонвизин краснел, когда при нем говорили неправду. А еще – верил в плоды просвещения и определил сына на учебу в гимназию при Московском университете. Там учились грамматике и геометрии, изучали историю и географию, упражнялись в рисовании и фехтовании… Честность, унаследованная от отца, помогла юному гимназисту завоевать первую награду. Его учитель географии не обладал ни педагогическими дарованиями, ни глубокими знаниями. На экзамене учеников спрашивали: «Куда течет Волга?» Один ответил: «В Черное море», другой не согласился: «В Белое». А будущий автор «Недоросля» брякнул честно: «Не знаю». И экзаменаторы присудили ему медаль!

Куда находчивее оказался учитель латыни. Накануне экзамена он явился в класс в странном одеянии. На его кафтане красовались пять пуговиц, а на камзоле – четыре. «Пуговицы мои вам кажутся смешны, – пояснил он гимназистам, – но они суть стражи вашей и моей чести: ибо на кафтане значат пять склонений, а на камзоле – четыре спряжения… Когда станут спрашивать о каком-нибудь имени, какого склонения, тогда примечайте, за которую пуговицу я возьмусь… и никогда ошибки не сделаете». Кажется, все эти господа учителя потом поселились в фонвизинских комедиях.

«Пуговицы мои вам кажутся смешны, – пояснил он гимназистам, – но они суть стражи вашей и моей чести: ибо на кафтане значат пять склонений, а на камзоле – четыре спряжения… Когда станут спрашивать о каком-нибудь имени, какого склонения, тогда примечайте, за которую пуговицу я возьмусь… и никогда ошибки не сделаете». Кажется, все эти господа учителя потом поселились в фонвизинских комедиях.

Но вообще-то языкам в гимназии учили основательно, и юный Фонвизин без натуги читал по-французски своего любимого Руссо. В числе лучших учеников (среди них был и Григорий Потемкин, будущий князь Таврический) его направили в Петербург, на торжественный прием. Там в царских чертогах основатель Московского университета Иван Шувалов взял Фонвизина за руку и подвел к какому-то рослому, могучему человеку. «То был бессмертный Ломоносов!» – вспоминал драматург. Наставления великого просветителя показались ему ярче, чем позолота елизаветинского дворца.

Острослов номер один

Письма, высказывания, записи Фонвизина пропитаны чувством юмора, которое трудно не заметить и почти три века спустя. «Слава богу, милость божия, что на вранье-то пошлин нет. Вить куда бы какое всем нам было разорение!», «Наличные деньги – не наличные достоинства» – эти бонмо и в наши дни не могут не вызвать улыбку. «Острые слова мои носились по Москве; а как они были для многих язвительны, то обиженные оглашали меня злым и опасным мальчишкою; все же те, коих острые слова мои лишь только забавляли, прославили меня любезным и в обществе приятным. <…> Меня стали скоро бояться, потом ненавидеть», – не без удовольствия вспоминал Фонвизин на склоне лет.

«Слава богу, милость божия, что на вранье-то пошлин нет. Вить куда бы какое всем нам было разорение!», «Наличные деньги – не наличные достоинства» – эти бонмо и в наши дни не могут не вызвать улыбку. «Острые слова мои носились по Москве; а как они были для многих язвительны, то обиженные оглашали меня злым и опасным мальчишкою; все же те, коих острые слова мои лишь только забавляли, прославили меня любезным и в обществе приятным. <…> Меня стали скоро бояться, потом ненавидеть», – не без удовольствия вспоминал Фонвизин на склоне лет.

Денис Фонвизин, читающий «Бригадира» в салоне цесаревича Павла Петровича. Гравюра по рисунку П.Ф. Бореля. 1892 год

Жизнь его в молодые годы протекала в шумном обществе: «Положил себе за правило стараться вести время свое так весело, как могу. И если знаю, что сегодня в таком-то доме будет весело, то у себя дома не остаюсь». Но все-таки он находил часы для уединения – и писал… Первый литературный успех принесли ему переводы и ловкие стихотворные сатиры. Но Фонвизин уже мечтал о настоящей комедии и тайком сочинял репризы для театра. Он вращался в высоких сферах, вникал в хитросплетения придворных интриг, и мало кто мог предположить, что этот весельчак напишет потомкам язвительный донос о своем времени, о его пороках.

Но Фонвизин уже мечтал о настоящей комедии и тайком сочинял репризы для театра. Он вращался в высоких сферах, вникал в хитросплетения придворных интриг, и мало кто мог предположить, что этот весельчак напишет потомкам язвительный донос о своем времени, о его пороках.

Фонвизин славился артистическими талантами и любил тешить собеседников рассказами в лицах. Уморительно изображал известных персон, менял интонации, как заправский лицедей. Другого такого острослова не было в обеих столицах. Так он и создал первую из своих знаменитых комедий – «Бригадира». Каждую сцену проверял на друзьях, вживаясь в своих героев. На одном из чтений присутствовал Григорий Орлов – тогдашний фаворит императрицы Екатерины II. И слухи о комедии дошли до царского двора. Сочинителя пригласили в Петергоф. Он читал «Бригадира» государыне и ее вельможам. Громче всех смеялся граф Никита Панин, сразу разглядевший в драматурге не только артистизм, но и цепкий ум. Вскоре Фонвизин поступил на службу к Панину и стал секретарем и ближайшим доверенным лицом могущественного президента Коллегии иностранных дел.

Драматург не чурался искушений галантного века. Одевался по моде, отдавал должное изысканной кухне, знал успех у женщин. Правда, здоровье подводило его смолоду. Зато выручало остроумие. Однажды Панин упрекнул его в обжорстве. Острослов тут же разъяснил, что таким образом он борется со своей извечной головной болью: отвлекает кровь к брюху!

Панин, кроме прочего, был воспитателем наследника престола Павла Петровича. Важным вкладом в образование будущего императора стало фонвизинское «Рассуждение о непременных государственных законах» – весьма смелое по тем временам сочинение, в духе французских просветителей. Его автор предлагал учредить «фундаментальные законы», которым бы на равных подчинялись монарх и его подданные. С тревогой он рассуждал и о крепостном праве. Ведь «мужик, одним человеческим видом от скота отличающийся» может привести государство «в несколько часов на самый край конечного разрушения и гибели».

«Генерально хуже нашего»

Фонвизин высмеивал галломанию, но к французской культуре относился почтительно: Вольтер, Руссо и тезка Дидро были его главными учителями. Впрочем, близкое знакомство с предреволюционной Францией настроило русского сатирика на саркастический лад. Письма Фонвизина из Европы – замечательное свидетельство его разочарований. Кое-что ему в Париже понравилось, в первую очередь – театр. Но сами просвещенные галлы оказались лицемернее, чем можно было представить по пьесам Расина и Корнеля. «Корыстолюбие несказанно заразило все состояния, не исключая самих философов нынешнего века. В рассуждении денег не гнушаются и они человеческою слабостью. Д’Аламберты, Дидероты в своем роде такие же шарлатаны, каких видал я всякий день на бульваре», – писал Фонвизин из Франции. Он примечал лицемерных аббатов, «имеющих на содержании девок», пустых демагогов, которые «мыслят мало, говорят много и очень скоро». Видел нищету крестьянства, превосходящую нашенские «свинцовые мерзости».

Впрочем, близкое знакомство с предреволюционной Францией настроило русского сатирика на саркастический лад. Письма Фонвизина из Европы – замечательное свидетельство его разочарований. Кое-что ему в Париже понравилось, в первую очередь – театр. Но сами просвещенные галлы оказались лицемернее, чем можно было представить по пьесам Расина и Корнеля. «Корыстолюбие несказанно заразило все состояния, не исключая самих философов нынешнего века. В рассуждении денег не гнушаются и они человеческою слабостью. Д’Аламберты, Дидероты в своем роде такие же шарлатаны, каких видал я всякий день на бульваре», – писал Фонвизин из Франции. Он примечал лицемерных аббатов, «имеющих на содержании девок», пустых демагогов, которые «мыслят мало, говорят много и очень скоро». Видел нищету крестьянства, превосходящую нашенские «свинцовые мерзости».

Из других европейских стран путешественник корреспондировал не менее едко. «Здесь во всем генерально хуже нашего: люди, лошади, земля, изобилие в нужных съестных припасах – словом, у нас все лучше, и мы больше люди, нежели немцы»… Путешествия превратили его в почвенника, и Фонвизин первым из наших писателей выразил обоснованные сомнения в том, что России следует во всем равняться на Европу. На чужбине он научился ценить все то, что на родине казалось обыкновенным, вплоть до белоснежных салфеток. Во Франции гостям подавали салфетки несвежие, да еще и залатанные голубыми нитками. «Нет и столько ума, чтобы зашить их белыми», – язвил Фонвизин. И даже перстни на пальцах знатных господ будущий автор «Недоросля» увидел жалкими: «Здесь брильянты только на дамах, а перстеньки носят маленькие. Мой им кажется величины безмерной и первой воды. Справедлива пословица: в чужой руке ломоть больше кажется».

На чужбине он научился ценить все то, что на родине казалось обыкновенным, вплоть до белоснежных салфеток. Во Франции гостям подавали салфетки несвежие, да еще и залатанные голубыми нитками. «Нет и столько ума, чтобы зашить их белыми», – язвил Фонвизин. И даже перстни на пальцах знатных господ будущий автор «Недоросля» увидел жалкими: «Здесь брильянты только на дамах, а перстеньки носят маленькие. Мой им кажется величины безмерной и первой воды. Справедлива пословица: в чужой руке ломоть больше кажется».

И во Франции, и в Италии Фонвизина угнетала неопрятность. Европа предстала замусоренной донельзя. «Как люди с пятью человеческими чувствами в такой нечистоте жить могут?» – вопрошал драматург, вдыхая смрадный дух лионских и миланских подворотен. Иллюзией оказались и представления о гармоничном просвещенном обществе. Образцовых книжных «свободных личностей» он в Европах не нашел: «Редкого встречаю, в ком бы неприметна была которая-нибудь из двух крайностей: или рабство, или наглость разума». Не внушала уважения и политическая система, где все подчинено было финансовой наживе. «Словом, вольность есть пустое имя, и право сильного остается правом превыше всех законов», «Деньги суть первое божество здешней земли» – так писал он Петру Панину, брату своего покровителя. В Россию драматург вернулся в воодушевлении: «славны бубны за горами», а дома лучше.

Не внушала уважения и политическая система, где все подчинено было финансовой наживе. «Словом, вольность есть пустое имя, и право сильного остается правом превыше всех законов», «Деньги суть первое божество здешней земли» – так писал он Петру Панину, брату своего покровителя. В Россию драматург вернулся в воодушевлении: «славны бубны за горами», а дома лучше.

«Умри теперь, Денис!»

24 сентября 1782 года в Вольном российском театре на петербургском Царицыном лугу (ныне Марсово поле) прошумела премьера «Недоросля». Такого триумфа русская сцена не знала. Публика по обычаям того времени швыряла на сцену кошельки с серебром. Знаменитый актер Иван Дмитревский, игравший Стародума, вспоминал: «Говорят, что при первом представлении сей комедии на Придворном театре покойный князь Григорий Александрович Потемкин-Таврический, выходя из театра, подозвал к себе сочинителя и с обыкновенным своим просторечием сказал ему шутя: «Умри теперь, Денис, или больше ничего уже не пиши; имя твое бессмертно будет по этой одной пиесе»». Остроумный Потемкин вполне мог обратиться с таким восклицанием к старинному гимназическому приятелю.

Остроумный Потемкин вполне мог обратиться с таким восклицанием к старинному гимназическому приятелю.

Театр на Царицыном лугу в Петербурге, где состоялась премьера комедии Д.И. Фонвизина «Недоросль». Худ. В.И. Семенов. 1989 год

«Недоросль» стал вехой в истории русской литературы. Ведь это не просто комедия, а комедия в прозе, да еще какая. От нашей словесности XVIII века остались преимущественно стихи – прозу того времени сегодня читать трудно. За исключением «Недоросля»! Хитроумный комедиограф первым доказал, что русская проза пластична и выразительна. Разнообразие интонаций, смена настроений, шаржи, риторические приемы – все это зазвучало у Фонвизина. Именно поэтому «Недоросль» до сих пор не сходит со сцены. Сам драматург иногда выходил на сцену в этой пьесе в уморительно смешной роли помещика Скотинина.

Правда, Екатерина II, вообще-то знавшая толк в комедиях, невзлюбила Фонвизина. Возможно, сказывались обиды на Никиту Панина… Да и шутки непредсказуемого сочинителя задевали за живое. В одном из писем императрицы Потемкину сохранился отзвук былой досады: «Черт Фонвизина к вам привел. Добро, душенька, он забавнее меня знатно. Однако я тебя люблю, а он, кроме себя, никого». Потемкин слыл первым недругом Панина, но дружба с однокашником его по-прежнему забавляла.

В одном из писем императрицы Потемкину сохранился отзвук былой досады: «Черт Фонвизина к вам привел. Добро, душенька, он забавнее меня знатно. Однако я тебя люблю, а он, кроме себя, никого». Потемкин слыл первым недругом Панина, но дружба с однокашником его по-прежнему забавляла.

Есть у Фонвизина еще одна удивительная вещица – «Всеобщая придворная грамматика», «наука хитро льстить языком и пером». Набор вопросов и ответов настолько остроумных, что они и в наши дни не потеряли свежего обаяния:

Вопр. Что есть придворный падеж?

Отв. Придворный падеж есть наклонение сильных к наглости, а бессильных к подлости. Впрочем, большая часть бояр думает, что все находятся перед ними в винительном падеже; снискивают же их расположение и покровительство обыкновенно падежом дательным.

Вопр. Сколько у двора залогов?

Отв. Три: действительный, страдательный, а чаще всего отложительный.

Это и сегодня звучит злободневно. Неудивительно, что опубликовать столь дерзновенную пародию Фонвизину не удалось. А ведь в ней зашифрована судьба автора.

А ведь в ней зашифрована судьба автора.

Опальный Стародум

Когда Панин оказался на волосок от жестокой опалы, впечатлительный драматург запаниковал и даже заболел. Он не мог похвастать бычьими нервами, без которых в большой политике трудно. Но Фонвизин не предал графа, не переметнулся в стан его врагов. Он был не только протеже, но и единомышленником Панина. И вслед за патроном оказался в отставке и забвении. Впрочем, просвещенная монархиня сохранила за драматургом и отставным статским советником пенсион в половину жалованья.

Иллюстрация к комедии «Недоросль». Митрофанушка. Худ. Г.О. Вальк. 1957 год

В начале 1780-х Фонвизин написал «Рассуждение о истребившейся в России совсем всякой форме государственного правления и оттого о зыблемом состоянии как империи, так и самих государей», которое называют «Завещанием Панина». Никто не порицал грехи екатерининского высшего света с таким пылом: «Посвятя жизнь свою военной службе, лестно ль дослуживаться до полководства, когда вчерашний капрал, неизвестно кто и неведомо за что, становится сегодня полководцем и принимает начальство над заслуженным и ранами покрытым офицером? Лестно ль быть судьею, когда правосудным быть не позволяется?» Чтобы так откровенно писать о фаворитах императрицы, нужна была немалая отвага. Тут уж автор не пощадил и своего однокашника Потемкина – «вчерашнего капрала». Молва сохранила хлесткий ответ самой Екатерины: «Худо мне жить приходится, уж и господин Фонвизин хочет учить меня царствовать!» После таких слов писатель не мог претендовать на царскую милость. Он попытался вернуть расположение государыни изобретательными панегириками, но тщетно. Времена Панина прошли, цесаревич Павел маялся в Гатчине, и автору «Недоросля» не приходилось рассчитывать на регалии государственного идеолога.

Тут уж автор не пощадил и своего однокашника Потемкина – «вчерашнего капрала». Молва сохранила хлесткий ответ самой Екатерины: «Худо мне жить приходится, уж и господин Фонвизин хочет учить меня царствовать!» После таких слов писатель не мог претендовать на царскую милость. Он попытался вернуть расположение государыни изобретательными панегириками, но тщетно. Времена Панина прошли, цесаревич Павел маялся в Гатчине, и автору «Недоросля» не приходилось рассчитывать на регалии государственного идеолога.

Для него наступили мрачные дни. Пушкин рассуждал, несколько сгущая краски: «Радищев был сослан в Сибирь; Княжнин умер под розгами – и Фонвизин, которого она [Екатерина. – А. З.] боялась, не избегнул бы той же участи, если б не чрезвычайная его известность». В 1788 году Фонвизин попытался учредить журнал «Друг честных людей, или Стародум» – ни много ни мало «периодическое сочинение, посвященное истине». Но получить высочайшего разрешения на печать не удалось, и от этой затеи остались только рукописи. Императрица наложила запрет и на многотомное издание сочинений Фонвизина.

Императрица наложила запрет и на многотомное издание сочинений Фонвизина.

В 45 лет драматург выглядел немощным старцем. «Бедная жизнь, тяжкая работа и скоропостижная смерть – вот чем пиит от прочих тварей отличается!» – шутил он, окруженный медиками и сиделками. В последние годы жизни, по примеру своего любимого Руссо, опальный сочинитель принялся писать мемуары. Назвал их по-фонвизински остроумно – «Чистосердечное признание в делах моих и помышлениях». Он планировал четыре книги, знаменующие историю его духовного развития: «младенчество», «юношество», «совершенный возраст» и «приближающаяся старость».

«Игривость ума не оставляла его и при болезненном состоянии тела», – приметил поэт Иван Дмитриев, наблюдавший постаревшего драматурга в его последнюю осень. Писать Фонвизин не прекращал. Его воображение занимал сюжет очередной комедии – «Выбор гувернера». Кто станет наставником юного князя – честный и просвещенный русский офицер по фамилии Нельстецов или изворотливый француз? Старый князь Слабоумов готов доверить воспитание сына невежественному иностранцу…

30 ноября 1792 года Фонвизин последний раз нанес визит Гавриле Державину, с которым приятельствовал.%2B(2nd).jpg) После инсульта ходить 48-летний драматург уже не мог: из кареты его внесли в дом два офицера. Он откашлялся и принялся было читать сцены из новой, еще не вполне отточенной пьесы. Но – запнулся, обессиленно махнул рукой и кивнул одному из офицеров, чтобы тот продолжил чтение. Глаза Фонвизина загорались, когда собравшиеся хохотали над его новыми шутками… Они расстались в одиннадцать вечера. А утром сердце Фонвизина остановилось. Он так и не доиграл свою последнюю комедию.

После инсульта ходить 48-летний драматург уже не мог: из кареты его внесли в дом два офицера. Он откашлялся и принялся было читать сцены из новой, еще не вполне отточенной пьесы. Но – запнулся, обессиленно махнул рукой и кивнул одному из офицеров, чтобы тот продолжил чтение. Глаза Фонвизина загорались, когда собравшиеся хохотали над его новыми шутками… Они расстались в одиннадцать вечера. А утром сердце Фонвизина остановилось. Он так и не доиграл свою последнюю комедию.

Что почитать?

Рассадин С.Б. Сатиры смелый властелин. М., 1985

Люстров М.Ю. Фонвизин. М., 2013 (серия «ЖЗЛ»)

Арсений Замостьянов

Наверх

Вернуться назад

Следующая статья

Флоренская художественная династия возвращает классику к жизни

Discoveries

Mikhail Sidlin

09 ноября 2022

Музей

Выставка

Collage

Династия

. В это же время в Москве открылась плодовитая семья русских художников. Корни их визуального языка можно проследить до ранней советской художественной группы, увлеченной всем классическим.

В это же время в Москве открылась плодовитая семья русских художников. Корни их визуального языка можно проследить до ранней советской художественной группы, увлеченной всем классическим.

class=»subtitle»>

Четыре Тициана, три Рембрандта, три Делакруа и так далее — выбор, который мог бы стать основой хорошей коллекции произведений искусства. Кроме того, есть такие известные произведения, как «Карл Брюллов. Всадница» или «Пауль Рубенс. Пальто’. Только не случайно имена художников стоят в кавычках рядом с названиями работ. Потому что здесь речь идет о выставке Александра Флоренского (р.1960) в Музее русского лубка и наивного искусства в Москве.

Свой персональный музей Александр Флоренский начал создавать в 1990-е годы, копируя картины старых мастеров в своем стиле для проекта «Русский альбом». Нынешняя выставка представляет его либеральные пересказы преимущественно западного искусства. В галерее Тотибадзе его жена Ольга Флоренская (1960 г. р.) обращается к аллегорическим темам через аппликации из ткани. Ее работа «Время» не является повторением «Аллегории времени» Тициана, а ее «Меланхолия» не перекликается с «Меланхолией» Дюрера, а обращается к кругу тем, которые давно стали частью европейской культуры: «Надежда» — это ассоциируется с якорем спасения, а «Правосудие» олицетворяет женщина с завязанными глазами и мечом. Интерес к чтению классического искусства сближает обе выставки. Художники из Санкт-Петербурга – пара и в искусстве, и в жизни, и последние полтора десятилетия живут между Россией и Грузией.

р.) обращается к аллегорическим темам через аппликации из ткани. Ее работа «Время» не является повторением «Аллегории времени» Тициана, а ее «Меланхолия» не перекликается с «Меланхолией» Дюрера, а обращается к кругу тем, которые давно стали частью европейской культуры: «Надежда» — это ассоциируется с якорем спасения, а «Правосудие» олицетворяет женщина с завязанными глазами и мечом. Интерес к чтению классического искусства сближает обе выставки. Художники из Санкт-Петербурга – пара и в искусстве, и в жизни, и последние полтора десятилетия живут между Россией и Грузией.

Александр Флоренский. Кузнечный переулок, 2005. Холст, масло. Предоставлено Романом Бабичевым, коллекция

Александр Флоренский. Кузнечный переулок, 2005. Холст, масло. Предоставлено Романом Бабичевым, коллекция

Это напоминает о том, как «тихие художники» коммунистической эпохи обращались к старым мастерам, чтобы уйти от окружающей их реальности. Александр Флоренский вспоминает произведения Сергея Романовича (1894 –1968). А в галерее «Ковчег» в Москве в настоящее время экспонируются пастели и акварели Артура Фонвизина (1883–1973), реплики художника с музейных экспонатов, из которых видно, что иной трактовкой была возможность изображения обнаженного тела, освященного традицией, в советской атмосфере этического ригоризма и моральной подозрительности. (Выставка открыта со 2 по 27 ноября) Романович и Фонвизин оба были членами художественной группы Маковец (1921–1927). Можно предположить, что перерисовка классики была косвенно связана с идеологом группы Василием Чекрыгиным (1897–1922) и его идея «музея Воскресения». Искусство воспринималось буквально как средство воскрешения мертвых.

Александр Флоренский вспоминает произведения Сергея Романовича (1894 –1968). А в галерее «Ковчег» в Москве в настоящее время экспонируются пастели и акварели Артура Фонвизина (1883–1973), реплики художника с музейных экспонатов, из которых видно, что иной трактовкой была возможность изображения обнаженного тела, освященного традицией, в советской атмосфере этического ригоризма и моральной подозрительности. (Выставка открыта со 2 по 27 ноября) Романович и Фонвизин оба были членами художественной группы Маковец (1921–1927). Можно предположить, что перерисовка классики была косвенно связана с идеологом группы Василием Чекрыгиным (1897–1922) и его идея «музея Воскресения». Искусство воспринималось буквально как средство воскрешения мертвых.

Ольга Флоренская. Африка. Ткань, аппликация. Предоставлено галереей Тотибадзе

Ольга Флоренская. Надеяться. Ткань, аппликация. Предоставлено галереей Тотибадзе

Ольга Флоренская. Время. Ткань, аппликация. Предоставлено галереей Тотибадзе

Время. Ткань, аппликация. Предоставлено галереей Тотибадзе

Отец Павел Флоренский (1882–1937), русский православный священник и известный философ, был вдохновителем Маковца, а одним из членов группы была его сестра Раиса (1896–1932). Другая его младшая сестра, Ольга (1890–1914), была профессиональной художницей-миниатюристкой. Павел Флоренский, священник, философ и теоретик искусства, оставил след во многих дисциплинах: от этнографии (одна из его первых научных публикаций была посвящена остаткам фаллических культов в Грузии) до математики (его книга «Художественная литература в геометрии» вышла о новом понимании самолета). Он опубликовал статью «Литургия как синтез искусств» в первом номере группового журнала «Маковец» (1922). Отец Павел также сотрудничал с научным учреждением РАХН-ГАХН, одной из основных целей которого было развитие «синтетического искусствознания», и был профессором ВХУТЕМАСа, главного учебного заведения советского авангарда.

В своем манифесте маковецкие художники провозгласили «строгую преемственность с величайшими мастерами прошлого» В полемике с авангардом и салоном одновременно маковецкие художники обратились к лубку, русской традиционной народной гравюре . Александра Флоренского можно назвать преемником Маковца спустя десятилетия после того, как ассоциация прекратила свое существование. Он сочетает в себе обе традиции: интерес к народной графике и преемственность с мастерами прошлого.

Круг интересов супругов Флоренских простирается от живописи до аппликаций, от инсталляций до анимации. Оба они окончили керамический факультет Мухинского училища (ныне Академия Штиглица) в Санкт-Петербурге и в 1985 году стали основателями «Митьки» (1985–1995) — одного из самых известных художественных коллективов периода перестройки. Митьки актуализировали вывески, непристойные уличные граффити, коллективное пение и другие формы народного творчества в самом широком смысле этого слова.

Однако, помимо известной пары, сегодня на российской арт-сцене активно работают представители племени Флоренских. Анна Флоренская (р. 1974) — сестра Александра Флоренского, мастерит кукол. Их мать Наталья Флоренская (р. 1939) — иллюстратор. Дочь Александра и Ольги Екатерина Флоренская (1986 г. р.) — художник-график. Но все они также занимаются живописью. Все активно выставляются. Они семейный клан. И все дальние родственники отца Павла Флоренского.

Иван Флоренский (1993 г.р.) открыл свой первый крупный сольный проект в арт-центре «Фабрика» в Москве. Это мультимедийный проект, посвященный заводской трубе, сочетающий живопись с инсталляцией и саунд-артом. Иван, сын художника Василия Флоренского (р. 1967) представляет другую, московскую ветвь семьи. Десять деятелей искусства за одно столетие — это, пожалуй, абсолютный рекорд среди русских художественных династий, если не где-либо еще.

Александр Флоренский. Любимые картины

Музей русского лубка и наивного искусства

Москва, Россия

9 сентября – 28 декабря 2022

Ольга Флоренская. Аллегории

Аллегории

Галерея Тотибадзе

Москва, Россия

18 октября – 4 декабря 2022

Иван Флоренский. Преодоление повреждений

Фабрика Центр творческой индустрии

Москва, Россия

8 ноября — 8 декабря 2022 г.

Российская культура Времена: Золотой век

- / История

- / World

| Хронология: Русская культура Часть III: Золотой век Дэвид Джонсон |

| 1756 | 1801 | 1852 | 1900 | Next: Soviet Period |

| 1756 |

Верх | ||||

| 1762 |

Вверху | ||||

| Около 1770 |

Верх | ||||

| 1782 |

Верх | ||||

| 1801 |

Верх | ||||

| 1812 |

Top | ||||

| Circa 1820 |

Вверх | ||||

| 18:20-1833 |

Верх | ||||

| 1825 |

Вверх | ||||

| Приблизительно 18:30 |

TOP | ||||

| 1837 |

TOP | ||||

| 1847 |

Top | ||||

| 1852 |

Top | ||||

| 1858 |

Top | ||||

| 1862 |

Верх | ||||

| 1863 |

Top | ||||

| 1866-1881 |

TOP | ||||

| 1869 |

TOP | ||||

| 1873 | iliela repin stistiin искусство народа» Верх | ||||

| 1888 |

Top | ||||

| 1898 |

Top | ||||

| 1899 |

| ||||

| 1906 |

Top | ||||

| 1909 |

Top | ||||

| 1910 |

Top | ||||

| 1912 |

Top | ||||

| 1913 |

Top | ||||

| 1917 |

Top | ||||

| | |||||

| |||||

Левицкая, придворные художники-реалисты псевдоклассический антураж; светская работа сменяет иконопись в качестве ведущего стиля

Левицкая, придворные художники-реалисты псевдоклассический антураж; светская работа сменяет иконопись в качестве ведущего стиля 0188 Жизнь за царя , а затем Руслан и Людмила, 1842

0188 Жизнь за царя , а затем Руслан и Людмила, 1842 Г. Чернышевский пишет роман Что делать? calls for ‘new men and women’ to change Russia through deprivation, suffering, influenced Bolsheviks

Г. Чернышевский пишет роман Что делать? calls for ‘new men and women’ to change Russia through deprivation, suffering, influenced Bolsheviks Верх

Верх