Аркадий Аверченко — Отцы и дети читать онлайн

Аркадий Аверченко

Отцы и дети

I. Немец у турка.

— Это что такое тут у тебя стоит, Махмудка?

Турок похлопал по тому предмету, который заинтересовал немца, и отвечал:

— Военный корабль.

— Корабль?! Так почему же он у тебя на суше стоит?

— Ничего. Стоит себе — хлеба не просит.

— Почему же на суше?

— А что?

— Он на море должен плавать!

— Как же так можно его на море пустить… А вдруг утонет?

— Да ведь корабль — это водяная вещь!

— Серьезно?

— Ну, вот — поговорите с этим кретином! Сейчас же нужно спустить этот корабль на воду!

— А тут в боку дырка. Ничего?

— Дырку нужно заделать!!

— Ну, сейчас. Только не кричите на меня. Я думаю, взять лист толстой этакой сахарной бумаги, столярного клею…

— Нельзя! Такая заплатка сейчас же отклеится.

Турок поглядел на немца и восхищенно воскликнул:

— Однако, как вы хорошо знаете морское дело! Уж вы помогите, право.

— Мины у вас есть?

— Были.

— Где же они теперь?

— Сбежали.

— С ума ты сошел! Что такое врешь?!..

— Ей-Богу.

— Где же они были?

— Мины-то? Первая появилась на лице султана, когда вы заставили нас воевать с русскими; вторая — на лице Энвера, когда он узнал, что Франция и Англия солидарны с Poccieй. Теперь, конечно, эти мины уже сбежали…

— Кретин ты, брат, Махмудка.

— Рад стараться.

— Что это у вас там, в котловине?

— Это? Крепость.

— Скажи мне на милость: кто же крепости в долинах строит?!..

— Мы. Собственно, мы, турки, очень хитрые. Мы построили крепость в пропасти. Расчет у нас такой: когда неприятель подступит к крепости и пойдет на нее — он свалится вниз, а мы его тут и поймаем. Поймаем и зарежем. Ни один человек не вырвется.

— А если они сверху в вас стрелять из пушек начнут?!

— Как так стрелять? Разве можно? Ведь этак они кого-нибудь и убить могут. А у нас законы строгие.

— На войне-то?!

— Положим, действительно, война. Хотя мы приняли свои меры: на воротах крепости у нас висит плакат: «Без разрешения коменданта вход русским в крепость воспрещается». По горам тут же дощечки с надписями расставили: «Стрелять в турок строго воспрещается». Положение-то русских! Подойдут к нам, а стрелять-то и нельзя. Повертятся тут. А мы выйдем из крепости и зарежем их.

— Эту крепость немедленно срыть! На вершине той горы построить новую, окружить ее тройным поясом фортов…

— Уж вы помогите нам, пожалуйста. Не оставьте. Немцы, они хорошие. Вы наши отцы, мы ваши дети.

— Постойте, постойте… Это еще что такое? Что это за нежности? Картонный футляр для пушки?

К чему это?

— Это не футляр, а пушка, эффенди.

— Картонная?!

— Да ведь такая пушка, как мыльный пузырь разлетится от первого выстрела. И канониров поубивает.

И канониров поубивает.

— Не поубивает. Эта пушка безопасная.

— Однако, если вы зарядите ее, положите порох…

— У нас порох тоже безопасный.

— Бездымный?!

— Нет, безопасный. Не горит. Огнеупорный. Один турок изобрел. Берется две части рисовой пудры, одна часть молотого кофе, все это перемешивается…

— Так, значит, стрелять нельзя?!

— Как нельзя?!.. Стреляем. Три человека на пушку у нас полагается. Один прячется сзади и кричит: «бабах! Пум!!» Другой в это время сбоку папиросой затягивается и дым, будто из дула, выпускает, а третий — снаряд в руках держит и бросает его сейчас же прямо неприятелю в морду. Что ж… От орудия больше ничего нельзя и требовать: звук — есть, дым — есть и заряд — попадает в неприятеля.

— Но ведь вы это могли бы и без пушки делать?!!

— Нельзя. Без пушки не страшно.

— Завтра же чтобы были новые пушки. У вас должны быть мортиры, гаубицы…

— Уж вы не оставьте нас, эффенди. Вы народ понимающий. А мы — что? Простые турки. Вы наши отцы, мы ваши дети.

Вы наши отцы, мы ваши дети.

— Действительно… Вижу я, что вы ни чорта в этом не смыслите…

— Где нам!..

II. Турок у немцев.

Турок ходил с немецким генералом по полю, на котором только что происходило сражение, критическим взглядом оглядывал все поле и только причмокивал губами и укоризненно покачивал головой.

Немецкий генерал, наоборот, был чем-то, очевидно, сконфужен.

Турок наклонился к одному из неприятельских раненых, внимательно осмотрел его и негодующе сказал:

— Ну, и работка! Свиньи.

— Мы… старались… — пролепетал генерал.

— Вы старались! Кретины. Разве так раненые обрабатываются? Правда, нос вы срезали уши надорвали, но глаза! Где у вас были глаза?

— Н… наши глаза?

— Да не ваши — тупые, оловянные, навыкате, — а глаза раненого?.. Учить вас нужно? Глаза вынимаются и всовываются в разрезанный живот! Руки переламываются, но не так, как сделали ваши глупые немецкие кустари, а вот этак! Видели? Теперь — это сюда, а это сюда! Видели?. .

.

— Чудесно! Только позвольте. Да ведь вы это нашего же раненого обрабатываете… Ведь он еще жив быль…

— Гм!.. А вы чего же молчали? Э, черт, действительно. Ну-ка, попробуем вынуть глаза из живота, вставим обратно, живот зашьем… Нет!! Все равно, уже ничего не выйдет. Черт с ним. Ну, да… Я вот, впрочем, только к примеру показал… Видели?

Немецкий генерал, запуганный сердитыми окриками, робко поглядывал на турка и пролепетал:

— Уж вы нас не оставьте. Мы не специалисты… Посоветуйте. Как и что. Вы наши отцы, мы ваши дети.

— Чертовы вы дети, а не мои. Вот вы тут повесили десяток деревенских обитателей… Прекрасно! А почему вы огонька под них не подложили? Почему языки НЕ вырезали? Руки у них где? По бокам висят? А где должны быть?

— Уж вы нас не забудьте. Где нам! Вы уж, как говорится… Вы нам, мы вам. Вы наши отцы, мы ваши дети, Махмуд Шевкетыч.

— Не юли, Карлушка. Не люблю. Я тебе скажу, Карлушка, откровенно: мне на вас противно смотреть. Разве это голова? Разве с животом так поступают? А пленные! Как вы с ними обращаетесь!?

— Мы их… бьем. Кушать им не давали…

Кушать им не давали…

— «Кушать не давали»! Еще бы вы им устриц и шампанского дали! А в ямы, на аршин наполненные водой, вы их сажали? Под ногти щепочки запускали? Рубленый волос в пятки зашивали?!! Эх вы… немцы паршивые!

— Мы старались… мы… будем. Вот недавно тоже… в Красный Крест стреляли.

— Удивил! Действительно. А вот, ты мне скажи вот что: докторов за ноги вешали?

— Нет… не пр…пробовали.

— Так куда ж вы, черт вас передери, лезете к нам в союзники?!

Читать дальше

Иван Тургенев — Отцы и дети: Глава 13: читать онлайн, текст полностью

Небольшой дворянский домик на московский манер, в котором проживала Авдотья Никитишна (или Евдоксия) Кукшина, находился в одной из нововыгоревших улиц города ***; известно, что наши губернские города горят через каждые пять лет. У дверей, над криво прибитою визитною карточкой, виднелась ручка колокольчика, и в передней встретила пришедших какая-то не то служанка, не то компаньонка в чепце – явные признаки прогрессивных стремлений хозяйки. Ситников спросил, дома ли Авдотья Никитишна?

Ситников спросил, дома ли Авдотья Никитишна?

– Это вы, Victor? – раздался тонкий голос из соседней комнаты. – Войдите.

Женщина в чепце тотчас исчезла.

– Я не один, – промолвил Ситников, лихо скидывая свою венгерку, под которою оказалось нечто вроде поддевки или пальто-сака, и бросая бойкий взгляд Аркадию и Базарову.

– Все равно, – отвечал голос. – Entrez. [Войдите (франц.).]

Молодые люди вошли. Комната, в которой они очутились, походила скорее на рабочий кабинет, чем на гостиную. Бумаги, письма, толстые нумера русских журналов, большею частью неразрезанные, валялись по запыленным столам; везде белели разбросанные окурки папирос.

На кожаном диване полулежала дама, еще молодая, белокурая, несколько растрепанная, в шелковом, не совсем опрятном платье, с крупными браслетами на коротеньких руках и кружевною косынкой на голове. Она встала с дивана и, небрежно натягивая себе на плечи бархатную шубку на пожелтелом горностаевом меху, лениво промолвила: «Здравствуйте, Victor», – и пожала Ситникову руку.

– Базаров, Кирсанов, – проговорил он отрывисто, в подражание Базарову.

– Милости просим, – отвечала Кукшина и, уставив на Базарова свои круглые глаза, между которыми сиротливо краснел крошечный вздернутый носик, прибавила: – Я вас знаю, – и пожала ему руку тоже.

Базаров поморщился. В маленькой и невзрачной фигурке эманципированной женщины не было ничего безобразного; но выражение ее лица неприятно действовало на зрителя. Невольно хотелось спросить у ней: «Что ты, голодна? Или скучаешь? Или робеешь? Чего ты пружишься?» И у ней, как у Ситникова, вечно скребло на душе. Она говорила и двигалась очень развязно и в то же время неловко: она, очевидно, сама себя считала за добродушное и простое существо, и между тем что бы она ни делала, вам постоянно казалось, что она именно это-то и не хотела сделать; все у ней выходило, как дети говорят, – нарочно, то есть не просто, не естественно.

– Да, да, я знаю вас, Базаров, – повторила она. (За ней водилась привычка, свойственная многим провинциальным и московским дамам, – с первого дня знакомства звать мужчин по фамилии. ) – Хотите сигару?

) – Хотите сигару?

– Сигарку сигаркой, – подхватил Ситников, который успел развалиться в креслах и задрать ногу кверху, – а дайте-ка нам позавтракать, мы голодны ужасно; да велите нам воздвигнуть бутылочку шампанского.

– Сибарит, – промолвила Евдоксия и засмеялась. (Когда она смеялась, ее верхняя десна обнажалась над зубами.) – Не правда ли, Базаров, он сибарит?

– Я люблю комфорт жизни, – произнес с важностию Ситников. – Это не мешает мне быть либералом.

– Нет, это мешает, мешает! – воскликнула Евдоксия и приказала, однако, своей прислужнице распорядиться и насчет завтрака, и насчет шампанского. – Как вы об этом думаете? – прибавила она, обращаясь к Базарову. – Я уверена, вы разделяете мое мнение.

– Ну нет, – возразил Базаров, – кусок мяса лучше куска хлеба, даже с химической точки зрения.

– А вы занимаетесь химией? Это моя страсть. Я даже сама выдумала одну мастику.

– Мастику? вы?

– Да, я. И знаете ли, с какою целью? Куклы делать, головки, чтобы не ломались. Я ведь тоже практическая. Но все еще не готово. Нужно еще Либиха почитать. Кстати, читали вы статью Кислякова о женском труде в «Московских ведомостях»? Прочтите, пожалуйста. Ведь вас интересует женский вопрос? И школы тоже? Чем ваш приятель занимается? Как его зовут?

Я ведь тоже практическая. Но все еще не готово. Нужно еще Либиха почитать. Кстати, читали вы статью Кислякова о женском труде в «Московских ведомостях»? Прочтите, пожалуйста. Ведь вас интересует женский вопрос? И школы тоже? Чем ваш приятель занимается? Как его зовут?

Госпожа Кукшина роняла свои вопросы один за другим с изнеженной небрежностию, не дожидаясь ответов; избалованные дети так говорят с своими няньками.

– Меня зовут Аркадий Николаич Кирсанов, – проговорил Аркадий, – и я ничем не занимаюсь.

Евдоксия захохотала.

– Вот это мило! Что, вы не курите? Виктор, вы знаете, я на вас сердита.

– За что?

– Вы, говорят, опять стали хвалить Жорж Санда. Отсталая женщина, и больше ничего! Как возможно сравнить ее с Эмерсоном! Она никаких идей не имеет ни о воспитании, ни о физиологии, ни о чем. Она, я уверена, и не слыхивала об эмбриологии, а в наше время – как вы хотите без этого? (Евдоксия даже руки расставила.) Ах, какую удивительную статью по этому поводу написал Елисевич! Это гениальный господин! (Евдоксия постоянно употребляла слово «господин» вместо «человек». ) Базаров, сядьте возле меня на диван. Вы, может быть, не знаете, я ужасно вас боюсь.

) Базаров, сядьте возле меня на диван. Вы, может быть, не знаете, я ужасно вас боюсь.

– Это почему? Позвольте полюбопытствовать.

– Вы опасный господин; вы такой критик. Ах, боже мой! мне смешно, я говорю, как какая-нибудь степная помещица. Впрочем, я действительно помещица. Я сама имением управляю, и, представьте, у меня староста Ерофей – удивительный тип, точно Патфайндер Купера: что-то такое в нем непосредственное! Я окончательно поселилась здесь; несносный город, не правда ли? Но что делать!

– Город как город, – хладнокровно заметил Базаров.

– Все такие мелкие интересы, вот что ужасно! Прежде я по зимам жила в Москве… но теперь там обитает мой благоверный, мсьё Кукшин. Да и Москва теперь… уж я не знаю – тоже уж не то. Я думаю съездить за границу; я в прошлом году уже совсем было собралась.

– В Париж, разумеется? – спросил Базаров.

– В Париж и в Гейдельберг.

– Зачем в Гейдельберг?

– Помилуйте, там Бунзен!

На это Базаров ничего не нашелся ответить.

– Pierre Сапожников… вы его знаете?

– Нет, не знаю.

– Помилуйте, Pierre Сапожников… он еще всегда у Лидии Хостатовой бывает.

– Я и ее не знаю.

– Ну, вот он взялся меня проводить… Слава богу, я свободна, у меня нет детей… Что это я сказала: слава богу! Впрочем, это все равно.

Евдоксия свернула папироску своими побуревшими от табаку пальцами, провела по ней языком, пососала ее и закурила. Вошла прислужница с подносом.

– А вот и завтрак! Хотите закусить? Виктор, откупорьте бутылку; это по вашей части.

– По моей, по моей, – пробормотал Ситников и опять визгливо засмеялся.

– Есть здесь хорошенькие женщины? – спросил Базаров, допивая третью рюмку.

– Есть, – отвечала Евдоксия, – да все они такие пустые. Например, mon amie [моя приятельница (франц.).] Одинцова – недурна. Жаль, что репутация у ней какая-то… Впрочем, это бы ничего, но никакой свободы воззрения, никакой ширины, ничего… этого. Всю систему воспитания надобно переменить. Я об этом уже думала; наши женщины очень дурно воспитаны.

– Ничего вы с ними не сделаете, – подхватил Ситников. – Их следует презирать, и я их презираю, вполне и совершенно! (Возможность презирать и выражать свое презрение было самым приятным ощущением для Ситникова; он в особенности нападал на женщин, не подозревая того, что ему предстояло несколько месяцев спустя пресмыкаться перед своей женой потому только, что она была урожденная княжна Дурдолеосова.) Ни одна из них не была бы в состоянии понять нашу беседу; ни одна из них не стоит того, чтобы мы, серьезные мужчины, говорили о ней!

– Да им совсем не нужно понимать нашу беседу, – промолвил Базаров.

– О ком вы говорите? – вмешалась Евдоксия.

– О хорошеньких женщинах.

– Как? Вы, стало быть, разделяете мнение Прудона?

Базаров надменно выпрямился.

– Я ничьих мнений не разделяю; я имею свои.

– Долой авторитеты! – закричал Ситников, обрадовавшись случаю резко выразиться в присутствии человека, перед которым раболепствовал.

– Но сам Маколей… – начала было Кукшина.

– Долой Маколея! – загремел Ситников. – Вы заступаетесь за этих бабенок?

– Не за бабенок, а за права женщин, которые я поклялась защищать до последней капли крови.

– Долой! – Но тут Ситников остановился. – Да я их не отрицаю, – промолвил он.

– Нет, я вижу, вы славянофил!

– Нет, я не славянофил, хотя, конечно…

– Нет, нет, нет! Вы славянофил. Вы последователь Домостроя. Вам бы плетку в руки!

– Плетка дело доброе, – заметил Базаров, – только мы вот добрались до последней капли…

– Чего? – перебила Евдоксия.

– Шампанского, почтеннейшая Авдотья Никитишна, шампанского – не вашей крови.

– Я не могу слышать равнодушно, когда нападают на женщин, – продолжала Евдоксия. – Это ужасно, ужасно. Вместо того чтобы нападать на них, прочтите лучше книгу Мишле «De l’amour». [«О любви» (франц.).] Это чудо! Господа, будемте говорить о любви, – прибавила Евдоксия, томно уронив руку на смятую подушку дивана.

Наступило внезапное молчание.

– Нет, зачем говорить о любви, – промолвил Базаров, – а вот вы упомянули об Одинцовой… Так, кажется, вы ее назвали? Кто эта барыня?

– Прелесть! прелесть! – запищал Ситников. – Я вас представлю. Умница, богачка, вдова. К сожалению, она еще не довольно развита: ей бы надо с нашею Евдоксией поближе познакомиться. Пью ваше здоровье, Eudoxie! Чокнемтесь! «Et toc, et toc, et tin-tin-tin! Et toc, et toc, et tin-tin-tin!!.»

– Я вас представлю. Умница, богачка, вдова. К сожалению, она еще не довольно развита: ей бы надо с нашею Евдоксией поближе познакомиться. Пью ваше здоровье, Eudoxie! Чокнемтесь! «Et toc, et toc, et tin-tin-tin! Et toc, et toc, et tin-tin-tin!!.»

– Victor, вы шалун.

Завтрак продолжался долго. За первою бутылкой шампанского последовала другая, третья и даже четвертая… Евдоксия болтала без умолку; Ситников ей вторил. Много толковали они о том, что такое брак – предрассудок или преступление, и какие родятся люди – одинаковые или нет? и в чем, собственно, состоит индивидуальность? Дело дошло наконец до того, что Евдоксия, вся красная от выпитого вина и стуча плоскими ногтями по клавишам расстроенного фортепьяно, принялась петь сиплым голосом сперва цыганские песни, потом романс Сеймур-Шиффа «Дремлет сонная Гранада», а Ситников повязал голову шарфом и представлял замиравшего любовника при словах:

И уста твои с моими

В поцелуй горячий слить.

Аркадий не вытерпел наконец.

– Господа, уж это что-то на Бедлам похоже стало, – заметил он вслух.

Базаров, который лишь изредка вставлял в разговор насмешливое слово, – он занимался больше шампанским, – громко зевнул, встал и, не прощаясь с хозяйкой, вышел вон вместе с Аркадием. Ситников вскочил вслед за ними.

– Ну что, ну что? – спрашивал он, подобострастно забегая то справа, то слева, – ведь я говорил вам: замечательная личность! Вот каких бы нам женщин побольше. Она, в своем роде, высоконравственное явление.

– А это заведение твоего отца тоже нравственное явление? – промолвил Базаров, ткнув пальцем на кабак, мимо которого они в это мгновение проходили.

Ситников опять засмеялся с визгом. Он очень стыдился своего происхождения и не знал, чувствовать ли ему себя польщенным или обиженным от неожиданного тыканья Базарова.

Краткий обзор и учебное пособие «Отцы и дети»

Благодарим за знакомство с данным суперкратким учебным пособием «Отцы и дети» Ивана Тургенева. Современная альтернатива SparkNotes и CliffsNotes, SuperSummary предлагает высококачественные учебные пособия, которые содержат подробные резюме глав и анализ основных тем, персонажей, цитат и тем эссе.

Обзор

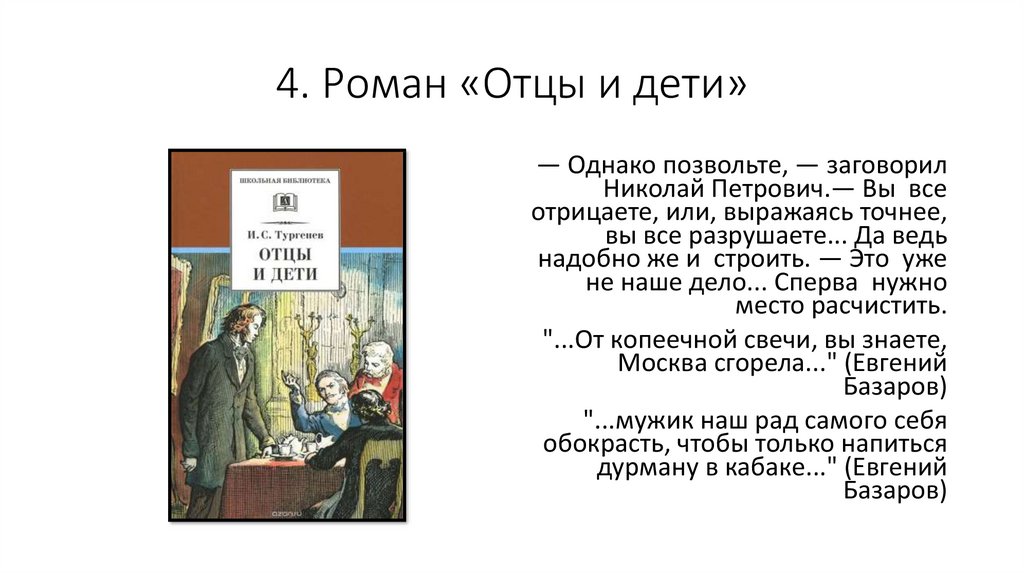

Иван Тургенев Отцы и дети, иногда переводится более буквально как Отцы и дети , художественно-фантастическое произведение, впервые опубликованное в 1862 году. В романе описываются возникающие в России классовые и политические разногласия внутри дворянства в 1860-х годах. После публикации романа сторонники нигилизма радикалы превратили свою поддержку науки и рациональности в защиту марксизма и его акцента на объективных законах истории и неизбежности революции. В литературном отношении роман — классика русского реализма, с ясными, лирическими описаниями пасторальных пейзажей и суматохи в сердцах и умах его героев.

Иван Тургенев, плодовитый русский писатель и автор рассказов, внес значительный вклад в литературный канон. Его работы считаются классикой. Тургенев родился в дворянской семье в 1831 г. в г. Орле; он учился в Московском и Петербургском университетах, а также учился в Берлинском университете. На протяжении всей своей жизни он был либеральным критиком наиболее тревожных аспектов царской системы и горячим сторонником Западной Европы как модели для России. Он покинул страну в 1860-х годах и умер во Франции в 1883 году.0003

Он покинул страну в 1860-х годах и умер во Франции в 1883 году.0003

Краткое содержание сюжета

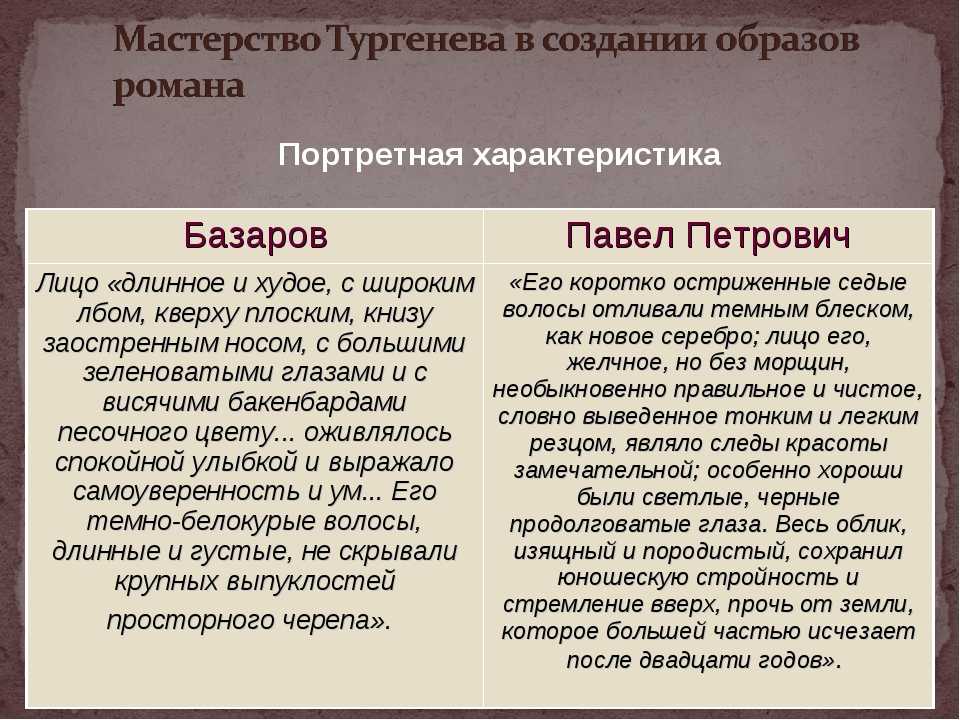

Аркадий Николаевич Кирсанов возвращается домой из университета в Санкт-Петербурге, прихватив с собой радикального друга Евгения Базарова, который планирует стать врачом. Базаров считает себя «нигилистом» — человеком, не верящим ни во что, кроме эмпирической науки, и не признающим никаких установленных авторитетов. Аркадий видит, что имение его отца Николая в плачевном состоянии, а приготовления к крестьянской эмансипации угрожают экономической безопасности семьи. Он также обнаруживает, что его отец находится в отношениях с Фенечкой, дочерью его экономки, — отношения, которые являются небольшим скандалом и источником стыда для Николая.

Радикальные идеи Базарова сразу оскорбляют дядю Аркадия англофила, Павла Петровича Кирсанова, отстаивающего собственные проевропейские взгляды и традиционализм. Павел удалился в родовое поместье после несчастной любви. Николай расстроен растущим конфликтом поколений и отдалением от сына. Аркадий публично встает на сторону Базарова, которого боготворит, но в частном порядке защищает свою семью перед Базаровым.

Аркадий публично встает на сторону Базарова, которого боготворит, но в частном порядке защищает свою семью перед Базаровым.

Чтобы избежать напряжения и скуки пребывания в имении Николая, Базаров и Аркадий посещают близлежащее городское общество, в которое входят молодая радикальная феминистка по имени Кукшина и еще одна последовательница Базарова, Ситников. Они посещают бал с местными чиновниками, и Аркадий особенно увлекается Анной Сергеевной Одинцовой, молодой, красивой и богатой вдовой, которая приглашает их в свое имение Никольское.

Базаров откладывает визит к стареющим родителям, чтобы поехать в Никольское, отчасти потому, что и Одинцова ему нравится. Молодые люди проводят там несколько недель. Базаров страстно влюбляется в нее. Анна и Базаров обсуждают его нигилистические взгляды и любовь к науке, а также ее стремление к более страстной и активной жизни. Однако в конечном итоге она отвергает Базарова как угрозу ее спокойному существованию. Аркадий проводит время с сестрой Анны Сергеевны Катей, которая, как и он, любит музыку и природу, хотя Аркадий утверждает, что до сих пор без ума от Анны. После неудачного признания Базарова в любви Базаров и Аркадий уезжают с кратким визитом к родителям Базарова, которые надеются, что Базаров присоединится к медицинской практике своего отца, и боятся оттолкнуть их сына. Однако Базарову становится скучно, и он решает вернуться в имение Кирсановых.

После неудачного признания Базарова в любви Базаров и Аркадий уезжают с кратким визитом к родителям Базарова, которые надеются, что Базаров присоединится к медицинской практике своего отца, и боятся оттолкнуть их сына. Однако Базарову становится скучно, и он решает вернуться в имение Кирсановых.

Аркадия по-прежнему тянет в Никольское, и, найдя переписку между матерью и Анной, он решает вернуться туда. Базаров подозревает, что Аркадий собирается ухаживать за Анной, поэтому остается, раздраженный. Базаров проводит время со слугами Николая, в том числе с Фенечкой, которую пытается соблазнить. Это приводит в ярость дядю Аркадия Павла, который вызывает Базарова на дуэль. Павел ранен, но выживает, и Базаров должен уйти с позором. Павел говорит своему брату Николаю, что Николай должен жениться на Фенечке и что его классовая принадлежность больше не должна быть препятствием. Павел в частном порядке решает уехать в Европу.

Покинув дом Кирсановых, Базаров ненадолго останавливается в Никольском, где пытается убедить Анну, что Аркадий в нее влюблен. Она кратко обдумывает это, все еще считая Базарова надежным доверенным лицом, но вскоре они обнаруживают, что Аркадий действительно сделал Кате предложение. Базаров горько прощается со своим другом, обвиняя Аркадия в том, что он неисправимый продукт своего класса, который не может помочь революционному проекту.

Она кратко обдумывает это, все еще считая Базарова надежным доверенным лицом, но вскоре они обнаруживают, что Аркадий действительно сделал Кате предложение. Базаров горько прощается со своим другом, обвиняя Аркадия в том, что он неисправимый продукт своего класса, который не может помочь революционному проекту.

Базаров возвращается к родителям, которые рады его видеть, но он подавлен и рассеян, все еще поглощен своей несостоявшейся любовью к Анне. Во время вскрытия он режет себя, и вскоре рана инфицируется. Он пытается смириться со своей грядущей смертью и призывает своих родителей сделать то же самое, хотя и вызывает Анну в последний раз. Он говорит ей, что действительно любил ее, а затем умирает. Аркадий и Катя женятся, Николай и Фенечка, и все живут счастливо. Только преданные родители Базарова помнят его и посещают его могилу.

Дополнительная литература:

Европейский романтизм: краткая история с документами. Под редакцией и с предисловием Уоррена Брекмана. (2-е изд., Hackett Publishing, 2015.)

(2-е изд., Hackett Publishing, 2015.)

История России: народы, легенды, события, силы, с 1800 г. по Екатерина Евтухова и Ричард Стайтс. (Houghton Mifflin, 2004.)

Понимание имперской России Марк Раефф. (Издательство Колумбийского университета, 1984 г.)

Откройте это учебное пособие

!

Присоединяйтесь к SuperSummary, чтобы получить мгновенный доступ ко всем 65 страницам этого учебного пособия и тысячам других учебных ресурсов.

Начало работыОтцы и дети

Иван Тургенев

Отцы и дети Говарда Каннелла обзор – проницательные, поэтические мемуары | Автобиография и мемуары

В названии наполненных светом воспоминаний Говарда Каннелла о детстве, отцовстве и смене пола есть несколько предшественников. Можно вспомнить 9 Эдмунда Госсе.0007 Отец и сын , в которой автор, окончательно отделив себя от благочестивого и властного отца, намеревается «устроить под себя свою внутреннюю жизнь». Есть рассказ Тургенева о стареющем человеке, неспособном поспевать за своим быстроживущим сыном-нигилистом. Затем есть рассказ Хемингуэя «Отцы и дети», в котором фигура Хемингуэя, Ник Адамс, рассказывает своему сыну о его собственном отце, человеке, «жестоком и оскорбленном», который сейчас мертв, а в прошлом был суровым и отстраненным. жизнь. Во всех случаях смысл заключается в том, что родительство — это другая страна, что старики не могут разговаривать с молодыми, что мужчинам с возрастом суждено ожесточаться и повторять ошибки, допущенные их отцами.

Есть рассказ Тургенева о стареющем человеке, неспособном поспевать за своим быстроживущим сыном-нигилистом. Затем есть рассказ Хемингуэя «Отцы и дети», в котором фигура Хемингуэя, Ник Адамс, рассказывает своему сыну о его собственном отце, человеке, «жестоком и оскорбленном», который сейчас мертв, а в прошлом был суровым и отстраненным. жизнь. Во всех случаях смысл заключается в том, что родительство — это другая страна, что старики не могут разговаривать с молодыми, что мужчинам с возрастом суждено ожесточаться и повторять ошибки, допущенные их отцами.

Эта книга состоит из двух частей, в первой из которых преобладает отсутствие — собственного отца Каннелла. Джейсон Каннелл — авантюрист и новичок, который уходит от Ховарда и его брата Люка до того, как Ховард родился. Молодой Говард обнаруживает, что он «напуган тем, как плохо кто-то, кого не существует, может заставить меня чувствовать себя. Мои маленькие ручки сжимаются в кулаки, когда я слышу слово «папа». Мать мальчиков переезжает к своим родителям в Истборн, где Ховард и Люк растут в знакомой мешанине искусства, литературы, музыки и провинциального насилия. Это очаровательный, хотя и хорошо проторенный путь повествования, освобожденный от обыденности талантом, который Каннелл демонстрирует в своих описаниях Саут-Даунс.

Это очаровательный, хотя и хорошо проторенный путь повествования, освобожденный от обыденности талантом, который Каннелл демонстрирует в своих описаниях Саут-Даунс.

Он внимательно читает пейзаж, как стихотворение. «Мы путешествовали в потоке южного света, который наполнял машину и, казалось, проталкивался за пределы мира», — пишет он в начале. Позже, дальше на запад, «небо — синее пятно. Зеленая равнина, серебристое море и южное небо переходят друг в друга кривыми безграничного цвета». В одном месте «подсолнух вытягивается на свету во всю длину», а в других случаях свет представляет собой «айву» или «лимонную марлю»; скалы — это «далекие персиковые плиты в дневном свете». Здесь Каннелл пишет в гордой традиции, обращаясь к картинам Сэмюэля Палмера и Эрика Равилиуса и к прозе Ричарда Джеффриса, писавшего о «шампанском» низинного света, который «придает всем вещам ясность, придает им остроту». и набросок». Я также подумал о прекрасном воспроизведении Энн Роу яркого пейзажа Сассекса, Шесть граней света .

Теперь есть только темнота комнаты Джея, его черная одежда, кровь, которую он вырезает со своих запястий

Здесь начинается вторая половина книги, и мы видим, для чего был весь свет в начальной части.

Это не идеальная книга. Каннелл — ученый Керуака, и я виню Керуака за повествовательный тик, который мы неоднократно встречаем здесь: бессвязные предложения, за которыми следуют краткие всплески битовской банальности. «Почему я живу в этом месте и в это время? Почему именно эта кожа и тело, а не другое?» дается абзац самому себе. Есть и другие драндулеты, а также несколько разделов — о поездке в Мексику, дайвинге на Кубе, — которые выиграли бы от более безжалостного редакционного пера. Однако любые незначительные жалобы исчезают, когда мы возвращаемся к Джею и его неуверенным, смелым шагам к тому, чтобы жить и любить как мужчина.

Каннелл — ученый Керуака, и я виню Керуака за повествовательный тик, который мы неоднократно встречаем здесь: бессвязные предложения, за которыми следуют краткие всплески битовской банальности. «Почему я живу в этом месте и в это время? Почему именно эта кожа и тело, а не другое?» дается абзац самому себе. Есть и другие драндулеты, а также несколько разделов — о поездке в Мексику, дайвинге на Кубе, — которые выиграли бы от более безжалостного редакционного пера. Однако любые незначительные жалобы исчезают, когда мы возвращаемся к Джею и его неуверенным, смелым шагам к тому, чтобы жить и любить как мужчина.

В своей книге 1972 года « Искренность и подлинность » критик Лайонел Триллинг утверждал, что идея абсолютного морального кодекса была заменена концепцией подлинности, «быть верным себе». В наш век постмодернистской иронии и недовольства к этому можно добавить третью категорию: книги, в которых, кажется, нет ни того, ни другого. В «Отцы и дети» есть и то, и другое.