Островский Стихи О Любви — подборка стихотворений

Содержание

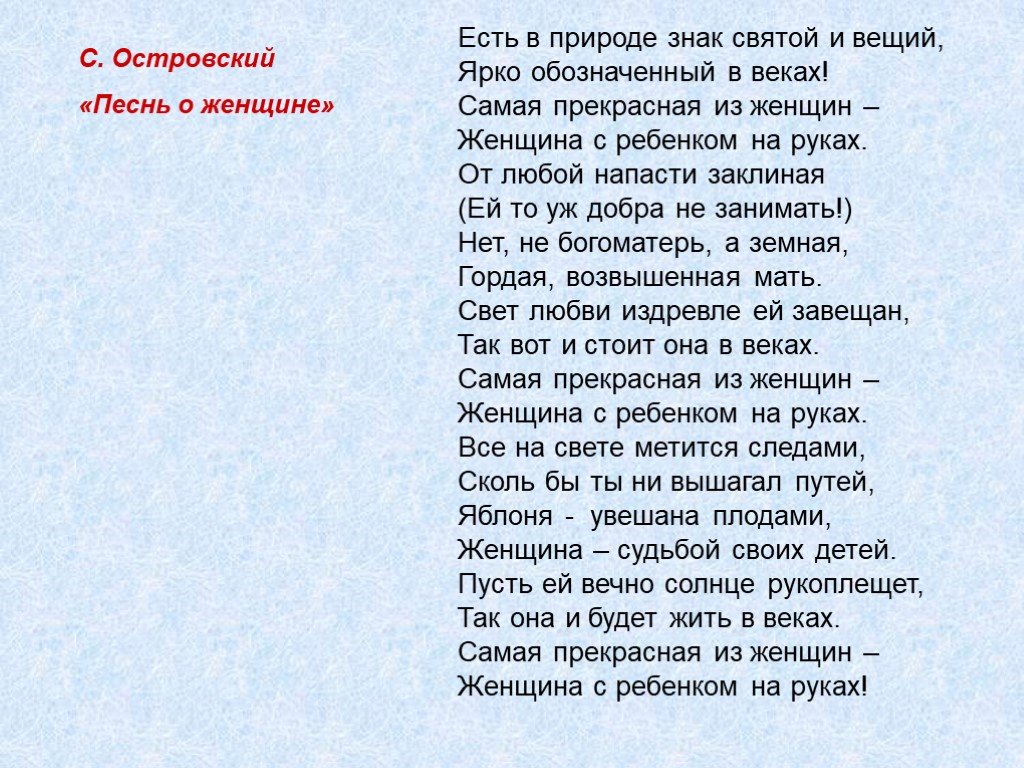

Мир держится на женской красоте,

Она своя для каждого мужчины:

По разуму, по сердцу, по мечте –

В том суть любви, и нет иной причины.

Со всеми, кто влюблен, мне воспевать

Красу девиц и женщин ярким словом.

И никакой усталости не знать

В таких делах душа моя готова!

Для женщин ей так радостно рождать

Слова любви — пусть эта радость длится,

И пусть душа нисколько не боится

Восторг красой всех женщин повторять!

В мягкой кофточке снежной,

Будто ангел, бела,

Взгляд душевный и нежный,

И улыбка светла,

Речь свободна, певуча.

Будто льется ручьем,

Нет кокетливой тучи

На лице молодом.

И так царственны илечи,

Губ всевластна краса –

И мужчины при встрече

Не отводят глаза.

Плачет капелью весна,

Слезы ее так прекрасны!

Вот наступил и для нас

Женский заслуженный праздник.

Как хорошо, что он есть,

И для ума, и для сердца.

Чтоб на минутку присесть,

Праздно вокруг оглядеться.

Сколько вниманья, цветов,

Искренних слов, поздравлений!

Каждый мужчина готов

Мысленно встать на колени.

Ох, этот мартовский день!

Праздник на грани искусства.

Как он сближает людей!

Как обостряет их чувства!

В ком-то любовь оживет,

Кто-то от счастья заплачет.

Кто-то тихонько вздохнет.

Вспомнив рассаду и дачи.

Кто-то решится на шаг,

Женщине скажет: надейся!

Пусть будут женщины прекрасны, как цветы!

Пусть будут нежными, как ветерка дыханье!

О, Вы! Источник вечной доброты,

Любви и ласки, и святого обаянья!

Пусть небо мирное у вас над головой

Смеется солнечными теплыми лучами!

Вы дарите нам счастье и покой.

О, женщины! Как хорошо нам с вами!

Ах, как хочется быть беззащитной.

Не от горя — от счастья рыдать,

За спиною мужской монолитной

Беззаботно душой отдыхать.

Ах, как хочется быть неумелой.

Неспособной к проблемным делам.

Ведь проблемы — не женское дело,

Ты о них позаботишься сам.

Ах, как хочется быть интересной,

Восхищённые взгляды ловить.

Но тебе лишь дарить свои песни.

Лишь тебя обожать и любить.

Ах, как хочется в доме уютном

Все своими руками творить.

Ах, как хочется хоть на минутку

Просто женщиной слабою быть!

Я — женщина. Все вынести должна:

Измены боль и горечь пораженья.

Я из ребра мужчины создана

И прочностью наделена с рожденья.

Храню в себе начала двух начал,

Два полюса в себе соединяю.

Хожу босой по острию меча,

Сама себе ни в чем не изменяя.

И Ад и Рай во мне сошлись навек.

То в бездне я, то от блаженства таю.

Я падаю, но вновь беру разбег.

Теряю все и снова обретаю.

Я над собой без устали тружусь,

Пусть не дарует мне Творец прощенья.

Я — женщина. И этим я горжусь –

В природе нет создания совершенней.

В этот день как щедро не воспеть их,

Матерей, невест, любимых жен!

Красотою, славятся столетья,

Безупречен лик святых мадонн.

С них писали редкие полотна.

Вдохновляли лучших мастеров,

Воспевались издавна в работах

Материнство, верность и любовь.

И хотя ваятели умели

Оживлять и камень, и металл,

Уступало мраморное тело,

Когда рядом был оригинал.

Совершенство в сопряженье линий,

Красота приковывает взор.

Потому при встрече с ней мужчину

Обжигает молнией — восторг.

Я не скажу,

Что ты всегда прекрасна,

Всегда мила, желанна и добра.

Я не скажу,

Да будет людям ясно,

Что ты всегда разумна и мудра.

Я не скажу,

Что ты неповторима.

Что в целом свете лучше не найдешь.

Я не скажу,

Что ты непостижима

И это будет правда,

А не ложь.

Но я скажу,

Не опуская взора

Перед твоими крыльями бровей,

Что ты моя надежда и опора

От первых дней

И до последних дней..

Что лишь тобой живу

На этом свете.

То проклиная в гневе, то любя;

И в грозный час

По вздыбленной планете

Иду на смерть и гибну за тебя.

И потому, наверное, порою

Ищу любви и нежности твоей.

И говорю, склоняясь пред тобою:

— Ты мать моя.

Ты — мать моих детей.

Я расскажу о женщине простой.

Она не знала модных туалетов.

И не носила перстень золотой.

И не читала чувственных поэтов.

В простой наряд всегда облачена,

Она носила твердые мозоли

И без стихов была посвящена

Во все земные радости и боли.

Она умела верить и любить

И за любовь с достоинством бороться,

И честь и совесть бережно хранить,

Как чистоту глубокого колодца.

Ее характер нежен был и крут,

И наша блажь была ей незнакома.

И даже самый маленький лоскут

Она хозяйски берегла для дома.

Но не скупой та женщина была.

В нелегкий час без жертвенного слова

Добром своим, душевна и светла,

Она была пожертвовать готова.

И потому с любовью все вокруг

Тянулись к ней, судьбу благословляя.

Не скарбом, нет, а делом добрых рук

Она всю жизнь свой жребий украшала.

И хоть она иначе не могла,

Охваченная воодушевлением,

Не горьким рабством жизнь ее была,

А, жизни ради, — самоотверженьем.

И знать не зря в поспешной смене дней,

Любя себя, бравируя гордыней,

Свои глаза мы обращаем к ней

И перед ней встаем, как перед святыней.

Лицо ее в морщинках дорогих.

Спадает с плеч косыночка цветная.

Не матерь божья в ризах золотых,

А просто мама — женщина простая.

И нас объемлет чувство доброты

И обжигает остро боль утраты.

Какие были у нее цветы!

Какие вишни высились у хаты!

Н.

БагринцевВесенний мотив

БагринцевВесенний мотивТы такая,

такая прекрасная.

Ты как яркий мой солнечный свет

Из волшебной и радостной сказки,

Словно юности тоненький след.

Взгляд ловлю.

И в твоем присутствии

Я наполнен тобой до краев:

Как мне справиться

с радостным чувством, —

И гляжу я в оконный проем.

Постоянный и вечный мечтатель,

Я не раз был Судьбою бит.

Ты скажи, как с собою мне сладить,

Подскажи,

как любить — не любить?

Отказаться смогу ли от радости,

Что в мои заронила ты сны? —

Ты такая,

такая прекрасная!

Опьянен я дыханьем Весны.

Как стебелёк была хрупка

Любовь —

И тем неповторима.

Я же время торопил и мимо

По небу плыли облака.

Ведь жизнь проста.

Совсем проста!

А я мечтал об идеале, —

Мне виделись такие дали,

Такая мнилась красота.

Всех мнительных таков удел:

Питает зло их корень древний,

И я, сквозь яростную ревность,

Твоей любви не разглядел.

Нет любви. —

И лишаются здравого смысла

И слова, и поступки.

Твой искоса взгляд.

В доме сразу, смотри,

Будто дым возник коромыслом,

Приумолкли стыдливо часы — и стоят.

По углам схоронились участье и счастье,

И куда-то пропала из глаз доброта.

Об пол зеркало бьётся на мелкие части,

А в душе —

Торричеллиева пустота.

Подарю тебе радость и счастье

И улыбок приятных букет.

Много дней без тревог и ненастий,

Ветерка молодого привет.

Подарю тебе песнь соловьиную,

Лебединую верность друзей.

И мелодию нашу любимую,

Шелест листьев седых тополей.

Нам о старости думать рано,

Будь девчоночкой озорной,

Чтобы солнышко постоянно

Улыбалось тебе одной.

Новой истины я не открыл.

Новой ереси не изрек.

Ничего в земле по отрыл.

Ничего из небес не извлек.

И дорогу не ту проторил.

Не постиг, что мне было дано.

И банально слова повторил

Те, что в мире звучали давно.

Появился я видимо зря

В этот мир без опоры земной.

И на небе высоком заря

Появляется зря надо мной.

Я не знаю, каким надо быть,

Но не буду вовек нелюдим,

Потому что живу, чтоб любить,

И еще, чтобы знать, что любим.

Чтобы страсть разливалась в крови

От любимого лика в окне.

И еще, чтобы верить любви,

И любовь чтобы верила мне.

Лишь поэтому день ото дня

Я себя в этом мире терплю.

«Что ты делаешь?» — спросят меня

Я вот так и отвечу: «Люблю!»

Привыкла женщина ко мне,

Всем существом своим припала.

Прилипла женщина ко мне.

Как будто рыба-прилипала.

Она свела меня с ума,

Она меня, как совесть, гложет.

И так прилипла, что сама

Отлипнуть от меня не может.

А я, в любовь устав играть,

Ее объятий избегаю

И тщусь от сердца оторвать

Но. тут же, кровью истекаю.

тут же, кровью истекаю.

Один лишь взгляд, одно рукопожатье —

И жизни гимн восторженно пою:

Ты так светла в нарядном, ярком платье!

И даришь мне улыбкою зарю.

Моей душе ты солнечна, родная.

Смотрю в глаза твои — не насмотрюсь.

Любовь к тебе такая же святая,

Какой люблю сиреневую Русь!

Живу любя, с душою окрылённой,

В огне любви сгорит слепая грусть.

И в радость мне, любовью озарённом,

Шептать в слезах: «На женщину молюсь!»

В ней — жизнь и свет. Я счастлив

восхищеньем

Её красой. И я покорен ей.

И дай. Господь, чтоб дольше длилось пенье

В честь Женщины возлюбленной моей!

А мне с тобой поговорить, —

Как будто бы воды испить

Из родника лесного:

Так душу чуткую бодрит,

Ласкает, нежит, веселит

Бесед сердечных слово!

А мне в глаза твои смотреть –

Как будто сердцем песни петь

И счастьем упиваться:

Так величава и проста.

Твоя святая красота.

Глазам не оторваться!

А мне тебя поцеловать, —

Как будто таинство познать,

Достойное лишь Бога:

Ах, пусть звенят колокола

О том, что в жизни нас свела

Счастливая дорога!

Как прекрасна любовь!

Как светла, неподкупна!

Вдруг однажды придет очевидный ответ,

Что любовь от кого-то потребовать — глупо.

Что она просто есть, словно воздух и свет.

Вся она так огромна и так многолика!

Прибежала собака и лижет ладонь.

Наклонилась березка над заводью тихой.

По поленьям скользит недотрога — огонь.

Тут ребенок прижался доверчиво к маме.

Там мальчишка тайком на девчонку глядит.

И зима, укрывая всю землю снегами,

Под ногами любовную песню скрипит.

Входит к женщине в спальню, робея, мужчина…

Умирает цветок. Появляется вновь.

Мать ночами не спит, ждет гуленушку — сына.

Это все называется просто:

ЛЮБОВЬ!

День высокий, побудь со мной

Свистом, шелестом, разговором,

Вьюжным снегом меня умой,

Напои ледяным простором!

Дай коснуться твоих высот,

Как снежинка, взмывая круто,

Чтоб во мгле ощутить полёт

Света, бьющего ниоткуда.

Замирая и холодея,

Словно в самый последний раз,

Оглядело свои владенья.

В сугробах вязких,

Где аукаются огни

Непокинутых хат крестьянских.

Поля русского колыбель,

Укрывая собой, качает.

ВОРСКЛА. 12 НОЯБРЯ

Как плачут небеса, как воет непогода

Над мрачной тишиной обветренных полей!

. Как ночи глубоки!

Как будто ждёт природа,

Когда падут снега на родине моей.

Как вольно и печально

Из тьмы небытия и холода веков

Течёт моя река у скифского кургана

И все мои следы смывает с берегов.

Мне кажется теперь: я – сын её последний,

И в рокоте волны, несущейся во мглу,

Я слышу долгий гул грядущих потрясений

И эти берега покинуть не могу.

Последнее тепло ещё, как свет, сочится

С разграбленных берёз и тает на ветрах

А луна, как чуткая волчица,

Пьёт жадно из реки в высоких камышах.

И слышен шум воды, и слышен дух полынный,

И только никогда уже не услыхать,

Как вскинулась душа и канула в глубины –

И рухнула волна, повёрнутая вспять.

Я молча провожу задумчивые воды

За сумрачный курган – на край земных огней.

. Как ночи глубоки!

Как будто ждёт природа,

Когда падут снега на родине моей.

Вздрогнут птицы в морозном тумане,

Загалдят на краю полыньи.

– Я любил вас, – скажу на прощанье, –

Я любил вас, родные мои.

Нам на долю и неба досталось,

И свободы – в полынных ветрах.

Мне средь вас никогда не мечталось

О Жар-птице в заморских краях.

И пускай в заметеленной рани

Свищут только снега-соловьи.

– Я любил вас, – скажу на прощанье, –

Я любил вас, родные мои.

В просторе тревожном

Никогда я не буду жалеть,

Что и вам никуда невозможно

Дальше этой земли улететь,

Дальше свиста птенцов на поляне,

Говорка родниковой струи.

– Я любил вас, – скажу на прощанье, –

Я любил вас, родные мои!

Во мгле огромной,

И речка вмёрзнет в берега,

Когда повалят ночью тёмной

Мои последние снега.

И ветер тонкий, колыбельный

Взовьётся в небо на юру

Да белый холм в глуши метельной,

Как путник, вздрогнет на ветру

И в ночь уйдёт. А в чистом поле

Снегам кружиться в темноте,

Своей захлёбываясь волей

Не здесь, а там – на высоте.

Встречаюсь с детством,

Словно с другом.

И столько радости – хоть плачь.

И солнце над зелёным лугом

Взлетает в небо, словно мяч.

Пройду с улыбкой (весь багаж!).

На повороте спросят: кто ты?

Ответит стрелочница: наш!

– Наш, – скажет бабушка, – родимый.

– Наш, – я отвечу невпопад.

И все лягушки быстрой Тимы

Под вечер это подтвердят,

Где сабли острые осоки,

Где я, как прежде, не засну

И ловко в заводи глубокой

Поймаю утро на блесну,

Что сразу высветит любую

Росинку с вымокших лугов,

Рубаху неба голубую,

Босые пятки облаков.

Календари сбивая с толку,

Деревья повергая в дрожь,

Снег падал медленно и долго

И на январский был похож.

Солнца лучик слабый

Взглянул на ранние дары –

И снежные рыдали бабы

На все окрестные дворы.

На лугах поникнут травы,

Птицы певчие замрут –

Вечерком в платочках бабы

Песни русские поют.

И поют, и завывают

Всё тоскливей, горячей,

Словно сердце разрывают

Песней горькою своей.

И сидят рядочком, тесно,

Неподвижны и строги,

И не выкинуть из песни

Ни словечка, ни строки.

В ЗИМНЮЮ НОЧЬ

Я слышу в ночи: тяжело и протяжно

Играют ветра на скрипучих ветвях,

И жизнь пролетает в мгновении каждом,

Как снежные волны в метельных полях.

Земля моя – темень от края до края

И гула наплывы в мятущейся мгле, –

Мне страшно, когда я тебя понимаю

И не понимаю людей на земле.

Мне страшен не мрак в непроглядной равнине,

Не гибельный путь сквозь болотную стынь,

А – горестный люд, что свободен отныне

От веры, стыда и душевных святынь.

. Железная ветка стучит о фрамугу.

Уймись, перестань, этим мне не помочь!

Мне только бы слушать, как старого друга,

Живую и снежную зимнюю ночь.

Как шепчет она у окошек незрячих,

Как низко и глухо гудит на холмах,

Как воет, свистит, затихает и плачет,

И падает навзничь в холодных полях.

Я буду молчать под напев снеговея

И думать о том, как в ночи без огней,

Снега, упоённые жизнью своею,

Легко пролетают над жизнью моей.

Все стихи Якова Островского

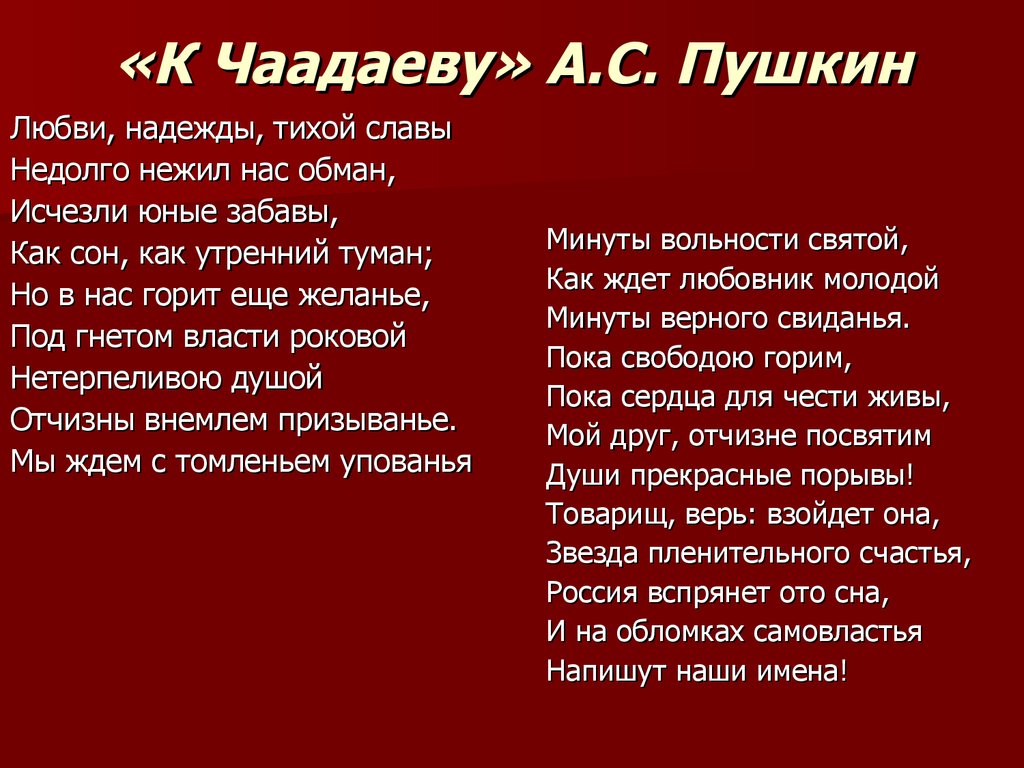

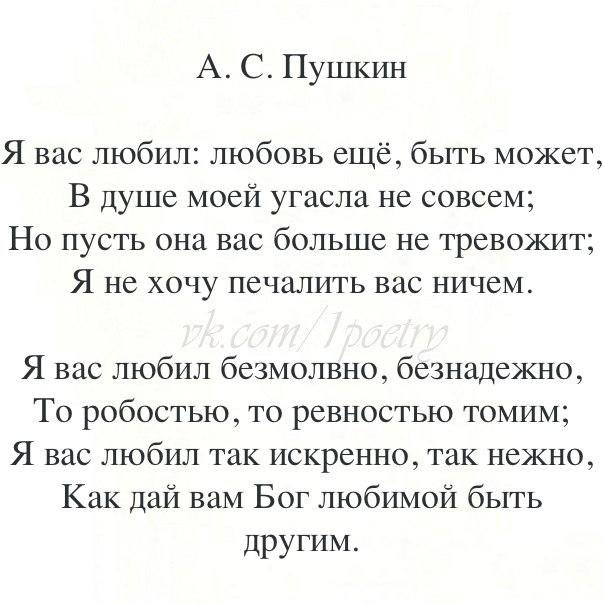

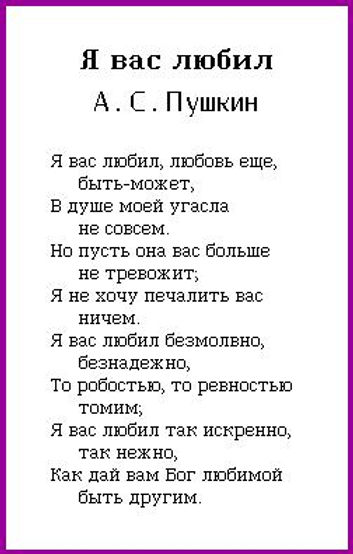

- Александр Сергеич Пушкин

- Бессмысленные поезда

- Во тьме…

- Гость

- Две медузы повисли

- Именины

- Иуда

- Матрёшка

- На рассвете.

..

.. - Ниточка

- Одиночество

- Поминки

- Раковина

- Смерть юнкера

- Снег

- Старик

- У развилки

Александр Сергеич Пушкин

Александр Сергеич Пушкин – настоящий барин,

Настоящий дворянин и большой поэт,

Александр Сергеич Пушкин был хороший парень,

И подобного другого не было и нет.

Александр Сергеич Пушкин был хороших правил:

Он ушёл, детей оставив, славу и вдову.

Что детей, вдову и славу, он тома оставил

И таким явился к Богу, как на рандеву.

Так – во фраке и цилиндре – встал он перед Богом,

Перед Господом самим, чтоб держать ответ.

И спросил его Господь, вежливо, но строго:

– Как там жизнь, скажи, любезный?

– Суета сует.

Всё на свете суета, да куда уж хуже:

Карнавал и мелодрама – страсти из чернил.

Да к тому ж ещё служи, называйся мужем…

Боже, Господи прости, что ты сочинил?!

Александр Сергеич Пушкин. Что ему осталось?

Отродясь такого парня не было и нет.

И такому-то ему что светило? Старость…

А конец он сам придумал – сказано, поэт.

30.04.91

к списку

Бессмысленные поезда

Человек ждёт поезда.

Сутки.

Вторые.

Третьи.

Поезда всё нету – где-то затор.

Там женщина.

Она должна его встретить.

А его нет до сих пор.

То он возмущался, что поезд всё не приходит,

Ссорился с вокзальным служащим,

Даже переходил в крик.

А потом — ничего, прижился вроде,

Привык.

И пока уборщица шваркает тряпкой,

Бормоча под нос себе: «Экий стыд!»,

Он стелет себе газеты –

на полу под утро зябко –

И спит.

Просыпаясь, он наблюдает,

как ласточки лепят гнездо

на высоком вокзальном своде,

И однажды обрадовался,

Увидев маленькую головку,

выглянувшую из гнезда…

А там – женщина.

Она всё ходит и ходит –

Всё встречает и встречает

бессмысленные поезда.

90-е годы

к списку

Во тьме…

Моталась лодка на воде.

Во тьме. На привязи причала.

И было всё это – начало.

И это всё вело к беде.

Как жаль, что всё это потом

Поймётся и потом прочтётся –

Когда беда уже начнётся…

И будет вовсе не о том.

3.06.81

к списку

Гость

– А у белой лошади был жеребёнок.

Белый…

В избе было тепло,

Так хорошо тепло.

И раскачивалась старуха

И странную песню пела.

А у печи сидел гость

(метелью или бедой сюда его занесло).

Он сидел и оттаивал.

Молчаливый такой, городской.

И бабка его отпаивала

Какой-то травой настойной.

И было ему тепло,

Тепло и покойно,

Как будто в бабкиных травах

Настаивался покой.

А когда уходил

(беда его гнала или дело)

И осталась изба

Проталиной в белом снегу,

Вдруг забилось, как заяц,

стреляный на бегу:

– А у белой лошади

был жеребёнок.

Белый…

60-е годы

к списку

* * *

Две медузы повисли

на ржавых якорных лапах.

Палуба пахла сандалом,

солью,

смолой

и небом.

И человек, как сомнамбула,

свернул на этот запах…

Рука с коготками розовыми

аккуратно вписала – «не был».

«Не был».

Трюм задохнулся

под тяжестью бочек и вьюков.

В конторе ключи со скрежетом

проворачивались в замках.

А он всё стоял у борта

и щурился близоруко.

И тонкая серая папка

подрагивала в руках.

Море было зелёным.

И небо было зелёным.

И не было моря и неба.

И время одно текло.

Пахло пенькой смолёной.

Пахло ветром солёным.

Море дробило о берег

бутылочное стекло.

И только когда капитан

сказал по-извозчичьи: «Трогай!»

И редкие капли стёр

со лба волосатой рукой,

Человек, не оглядываясь,

пошёл обычной дорогой,

Стуча каблуками туфель,

как деревянной клюкой.

04.60

к списку

Именины

Как принято, как дедами завещано,

Пригласили гостей, накупили водки,

Поставили на стол пирог со свечками –

38 вокруг, одну посерёдке.

Гости сидят,

Пьют, едят.

Тридцать девять свечей

В пироге чадят.

За белым подоконником

Темнеет вечер.

Горят свечи тоненькие –

Недолгие свечи …

Разрезали пирог

На тридцать девять частей:

Каждому из гостей –

Свой кусок …

Дай нам, Боже,

Грядущий день.

Не густо. А всё же

Всё как у людей.

19.05.71

к списку

Иуда

Что ты делаешь здесь?

Разве эта земля – твоя?

Разве твоя эта зима,

проржавевшая дождями и прикидывающаяся летом?

Я мучительно хочу вспомнить, кто я,

Но память отказывает мне в этом.

У меня русский сын и русская жена.

И нет у меня ни жены, ни сына.

А кожа моя обожжена

Глинистым солнцем Иерусалима.

Мне говорят:

– Ты вернулся. Ты просто отвык.

Но сердце моё молчит

– это не мой город.

У здешних людей

чуть-чуть горловой язык,

Как будто им всё время

чуть-чуть сдавливают горло.

Я несу по его холмам своё тщедушное тело,

высохшее от книг.

Иногда мне кажется,

что я – закладка, выпавшая оттуда.

Иногда мне кажется, что я – Христос,

призванный пострадать за ближних своих.

Но люди почему-то

называют меня Иудой.

29.04.91

к списку

Матрёшка

Подарили человеку матрёшку –

Не Бог весть какой подарок.

Простовата матрёшка немножко,

И узор пожалуй что ярок.

Ну, дарёному-то в зубы не смотрят,

Не в игре играть против правил.

Окрестил её хозяин Мотрей.

На комод её хозяин поставил.

Тихо медленные годы проходят,

Над хозяином плывут и над куклой.

И стоит себе матрёшка на комоде.

С ребятишками внутри.

Круууглая…

4.05.71

к списку

Меншиков

Сии птенцы гнезда Петрова

В пременах жребия земного…

День стоял бело-розовый.

Век в подворье смотрел.

А Меншиков жил в Берёзове.

И старел.

Ходили по двору куры.

Иногда неслись.

А дочери его, дуры,

Даром паслись.

Сидел он на лавке длинной.

Медленно пил с утра.

И зарастал щетиной.

И забывал Петра.

Где-то ещё копошились страсти,

Разевали рты, как голодные птенцы…

А ему вспоминались всё больше сласти:

Копеечные пряники, леденцы.

Проходила баба с набухшей грудью,

С высоким, налившимся животом…

Вот он опустится. И всё ещё будет.

И всё ещё будет.

Всё ещё будет, мин хер… Потом…

31.03.81

к списку

На рассвете…

На рассвете, когда уснут сторожа,

Головы свесив на стол,

Пёс подойдёт к тебе, дрожа,

И уткнётся носом в подол.

И будете вы вдвоём у реки.

И скажешь ты: «Ничего»…

И ты не сможешь поднять руки,

Чтобы погладить его.

8.08.80

к списку

Ниточка

Вначале появилась пыль.

Ей не помешали ни замок, ни наглухо

закрытые окна…

Она лежала на вещах тонкой серой плёнкой.

Пока её было мало.

Потом,

когда её стало больше,

она свалялась в похожие на шерсть волокна,

Как будто комната заново творила кошку,

которая в той толчее куда-то пропала.

Потом с люстры сползла ниточка

и стала тянуться к паркету.

Каждый раз, когда хлопала дверь в парадном,

каждый раз, когда это случалось,

Она вздрагивала и долго ещё качалась

В застоявшемся воздухе без малейшего ветра.

А ещё. С тех пор, как он умер,

комната стала ловить чужие звуки:

Голоса, шорохи за стеной –

дребедень, всякую малость.

Даже когда где-то внизу водопроводчик

возился в открытом люке…

С каждым прожитым днём что-то в ней менялось.

И пришло время

(день прошёл, или дни, или месяцы),

Когда по стене пробежал первый таракан.

Он был голенастый и очень весёлый.

Он осмотрелся и, видно, решил – поместимся.

И тогда вовсю повалили рыжие новосёлы.

Ни щёлочки пустой, ни трещины

Они в ней не оставили.

Они расползались по ней, как из квашни

расползается тесто.

Они расползались по ней,

шурша надкрыльями и скрипя суставами.

И ни для чего человеческого в ней

не осталось места.

А ниточка… А ниточка

Всё сползала с люстры.

Всё качалась ниточка,

качалась, как живая…

И всё это бывает,

когда в доме долго пусто.

А потому и не было,

что так не бывает.

70-е годы

к списку

Одиночество

Дверь запиралась на ключ,

на два оборота –

Просто хотелось верить,

что кто-то может войти.

Кот – разжиревший бездельник

зубами давил зевоту.

Облезшая стрелка часов ползла к десяти.

Вещи имели запах, тонкий и слабый, –

Запах духов, мыла, матовой кожи.

«От вас на двести шагов разит настоящей бабой».

Кто это сказал? Кто же?

Ещё не сняв пальто, ты вглядываешься в осколок стекла:

Разбежались морщинки у глаз.

Куда они бегут?

Постойте. Постойте! Постой…

Юность не оглядывается.

Юность ушла.

Остаются зеркала,

которые никогда не лгут.

Остаются руки,

которым некуда деться.

Беспомощные и усталые.

Их, действительно, некуда деть.

Остаётся на столике,

вместо фотографии детства,

Очень серьёзный и важный,

плюшевый, с оторванным ухом, медведь.

Остаётся

(если в памяти очень порыться)

Шорох жёстких ладоней,

запах крепкого табака…

Это могло быть иначе.

«Тридцать? Вам уже тридцать?!

Я бы не дал вам тридцать».

Это теперь.

Тоска.

Ты медленно раздеваешься.

Ты лицом прижимаешься к раме.

Спокойная, как всегда.

Холодная, как всегда.

Ты стоишь на ветру,

там, рядом с мокрыми фонарями,

И в мягких комнатных туфлях

вздрагивает вода.

10.1959

к списку

Поминки

Говорили много фраз.

Пили много вина.

А у женщины вместо глаз

Была боль одна.

И давило, как горб:

– Замаяли, замели.

Так стучат о гроб

Комья земли.

…Рот сухой облизав,

Когда уходили прочь,

Сказала, не глядя в глаза:

– Куда тебе… в ночь?

И он, как столб забил,

Сказал: – Стели, что ль…

Он баб таких любил,

В которых боль.

30.07.64

к списку

Раковина

…Когда-то она лежала на берегу,

белом от зноя.

В мириады жёлтых шорохов

кутал песок её,

И зелёной толщей воды

казалось ей небо сквозное,

Иногда удивительно близкое,

иногда непонятно высокое.

Иногда… Только это кажется –

море ушло давно.

Она лежала на берегу

среди окурков,

пижам

и бесконечных историй.

Отрешённая от всего,

познавшая только одно,

Она слушала море.

Осенью дождь бродил босиком по лужам,

Наполненным небом серым

и чайками до краёв.

Тогда она старалась

зарыться в песок поглубже.

И думала о своём.

Приходила зима.

Песок

становился похожим на соль,

И мягкие хлопья падали,

пропахшие морем и солью…

Она лежала наедине

с радостью,

похожей на боль,

И очень похожей на счастье

болью.

Одинокой,

жилось ей совсем не сладко –

Слишком много ушло,

слишком мало осталось…

Иногда она замечала на панцире новые складки

И думала про себя:

старость.

А потом… Потом её кто-то поднял,

Приспособил под пепельницу

по практичной мужской привычке.

…Приходили какие-то люди,

спорили об искусстве день ото дня

И совали в неё окурки

и обгоревшие спички.

Только что ей до этого,

если каждый шорох и шаг,

И обычный уличный шум,

и шарканье ног в коридоре

Она понимала по-своему.

И билось в её ушах

Вечное, как мечта,

неизбежное, как любовь,

море.

14.03.1959

к списку

Смерть юнкера

Суд идёт революционный…

М. Голодный

И тот, чьим именем судья

Судил его ещё недавно,

Встал перед ним в шинели рваной,

Затвор

спокойно

отводя.

– Постой! На что ему кольцо?

А мы пока живём с тобою…

И он увидел над собою

Простое, в оспинах, лицо.

И вспомнил он тот перстень тонкий,

Щепоть, крестящую мундир. ..

..

И запрокинувшийся мир

Неспешно

перешёл

в потёмки.

09.70

к списку

Снег

Когда на землю падал снег,

Являлось ощущенье боли.

Какими-то тенями, что ли,

Был полон падающий снег.

И одинокий человек,

Прижавшийся к оконной раме,

Не снег, совсем не этот снег

Так долго провожал глазами.

Челнок причаливал к кустам.

Кричала выпь, вспорхнув с ночлега…

И что-то промелькнуло там –

Какое-то подобье снега.

24.03.89

к списку

Старик

И время крышу прохудило.

И свод небесный печь прожгла.

И жизнь давно уже прошла,

А всё никак не проходила.

А сам старик… Ну что он мог:

Слезясь глазами, верить в чудо –

Что будет день и вспомнит Бог

И призовёт его оттуда.

И сядут рядом – он и Бог

Под перистыми облаками.

И скажет тот: «А что я мог?»,

Вздохнёт и разведёт руками.

13.02.89

к списку

У развилки

Куда нам деться с болями своими?

Куда нам деться?!

…И вдруг тебя шелковица обнимет

Из детства.

Из-за забора.

Повторяет имя,

Ворованная, просит вороваться…

А ты ни вырваться, ни там остаться…

Куда нам деться с болями своими?

Куда нам деться от своей печали,

Когда случайный снег на плечи ляжет,

Пуховой рукавичкой душу свяжет

И нитку выдернет.

И оборвёт в начале.

И будет медлить время у порога.

И встанет день и сердце приподнимет.

И ляжет белой скатертью дорога…

Да вот друзья…

Куда нам деться с ними?

23.07.78

к списку

Коту еще не все на Масленицу. Александр Островский — Tea House Theatre

Лауреат премии Time Out Love London Awards 2014, 2016 и 2018!

Победитель в номинации «Лучшее закрытое кафе 2020»!

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ТЕАТР ЧАЙНЫЙ ДОМ

Отличные новости! Наша чайная подписка только что приземлилась! И мы предлагаем бесплатную доставку по Великобритании всем нашим подписчикам чая. Заказывайте доставку вашего любимого чая каждый месяц в течение всего года, купив его по подписке. При одной простой покупке стоимость чая будет списываться каждый месяц и доставляться до вашей двери, так что вы никогда не закончите. Одна покупка, никаких забот и постоянный запас превосходного чая в любое время.

Заказывайте доставку вашего любимого чая каждый месяц в течение всего года, купив его по подписке. При одной простой покупке стоимость чая будет списываться каждый месяц и доставляться до вашей двери, так что вы никогда не закончите. Одна покупка, никаких забот и постоянный запас превосходного чая в любое время.

И, конечно же, взгляните на наш ассортимент отличных чаев в нашем магазине eTea, если вы хотите купить только один чай.

Нажмите здесь, чтобы посетить наш интернет-магазин

Будьте в курсе последних событий, подписавшись на нашу рассылку новостей Penny Post. Все наши события, новости о кошках и небольшие прихоти, чтобы информировать и развлекать

Нажмите здесь, чтобы подписаться на Penny Post

Пожалуйста, просмотрите остальную часть нашего сайта, если у вас есть время, и мы скоро увидимся.

Мы находимся в старом викторианском трактире, который открылся в 1886 году на месте Садов удовольствий Воксхолл; увековечена как «Ярмарка тщеславия» в одноименном романе Теккерея.

Мы подаем одни из лучших листовых чаев, подходящие бутерброды и домашнюю выпечку; не говоря уже о лучшем полном английском завтраке в Лондоне. Наши чаи имеют индивидуальные тонкие ароматы, которые перебивает растворимый, грубый кофе, поэтому мы его не продаем.

Мы сами производим мармелад и джемы, все продается в банках, а все наши чаи можно купить на развес в Интернете (чтобы просмотреть наш ассортимент, нажмите здесь). Наше мясо поступает от нашего местного мясника, а фрукты и овощи — с местных огородов вокруг нас.

Мы стараемся быть другими. Мы не будем вас торопить. Если вы посетите нас во время обеденного перерыва, сделайте его во второй половине дня, и вы будете более продуктивны. Если вы хотите провести встречу, мы не будем вам мешать. Если вы «работаете из дома», у нас есть Wi-Fi. Если у вас есть дети, у нас есть детские стульчики, ящик с игрушками и молочные коктейли. У нас всегда есть ежедневные газеты, так что, пожалуйста, расслабьтесь и поделитесь тем, что мы пытаемся создать, разгрузитесь и выпейте чашечку чая.

Назад ко всем событиям

- Чайный Дом Театр 139 Воксхолл Уок Лондон, SE11 5HL Великобритания (карта)

- Календарь Google ИКС

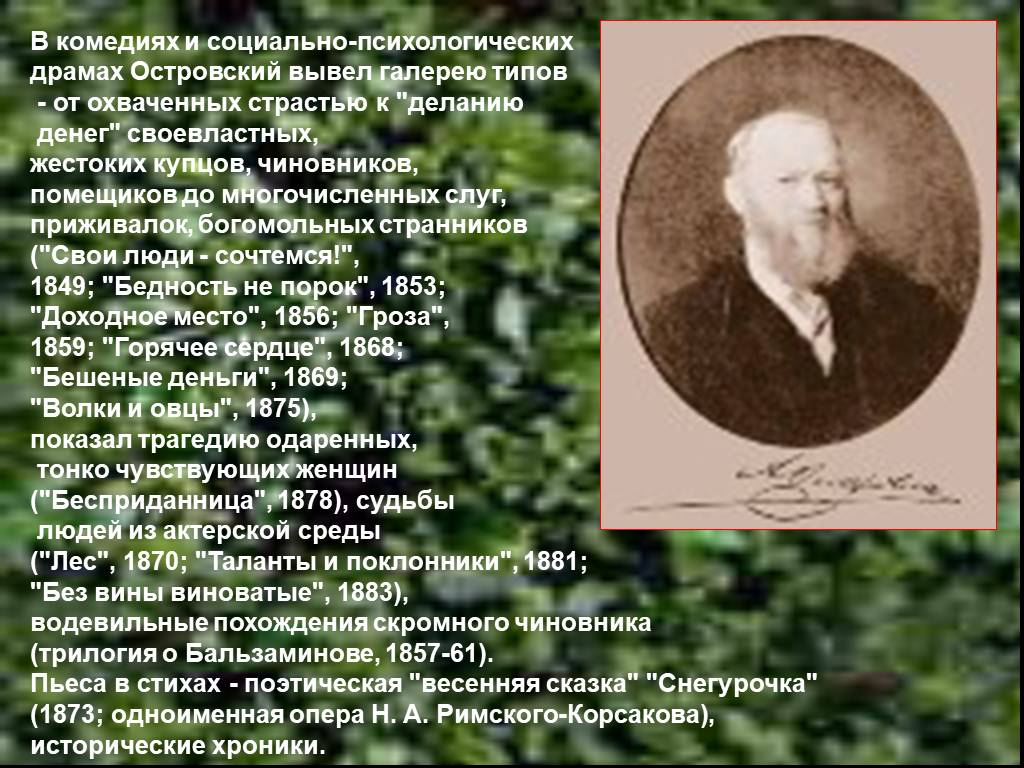

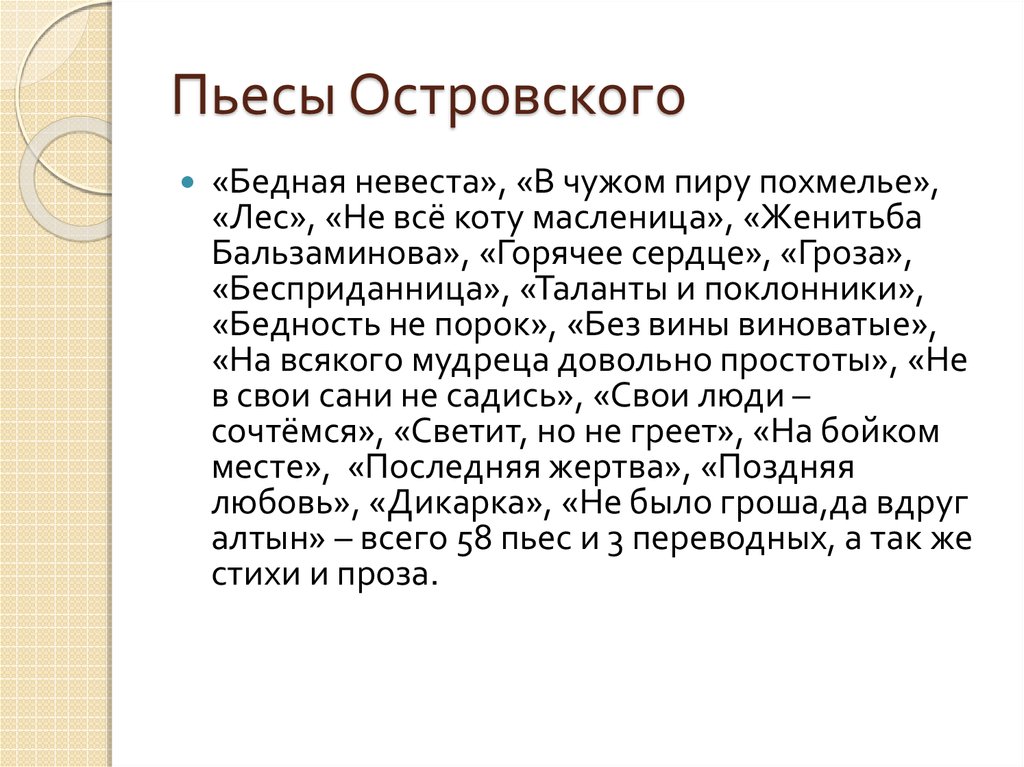

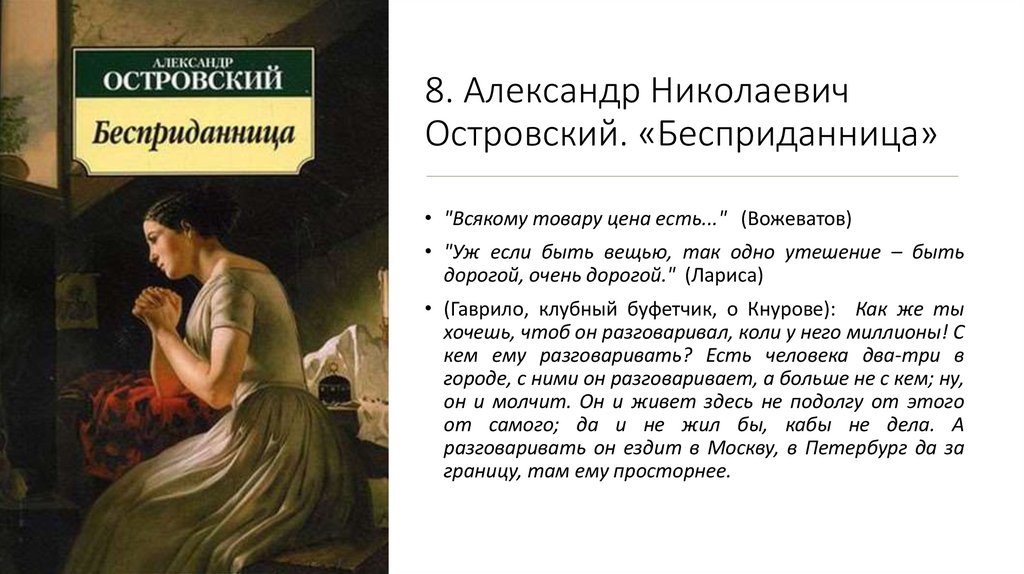

Александр Островский менее известен на Западе, чем его современники Чехов и Лев Толстой. Тем не менее, с точки зрения таланта и художественного величия он выделяется среди них. А по оригинальности его можно назвать одним из самых выдающихся в пантеоне русских писателей-классиков.

Язык Островского уникален. Он наполнен красочными сравнениями и народными поговорками. Он отличается от утонченного дворянского языка, потому что герои Островского в основном русские купцы. Иногда это обедневшие провинциальные актеры, а иногда даже забытые славянские боги или аллегорические фигуры.

Он отличается от утонченного дворянского языка, потому что герои Островского в основном русские купцы. Иногда это обедневшие провинциальные актеры, а иногда даже забытые славянские боги или аллегорические фигуры.

Действительно, палитра Александра Островского широка и поистине многоцветна.

Он блестяще писал прозой и был не менее успешным поэтом. Его стихи настолько музыкальны, что его драма-сказка «Снегурочка» смогла вдохновить на создание двух оперных версий.

Островский очень восхищался европейской и особенно английской литературой. Это увлечение привело его к переводу на русский язык «Антония и Клеопатры» Уильяма Шекспира.

Пьеса, которую мы решили предложить вам на этот раз, является одной из его поздних работ. Его жанр трудно определить. Хотя сценарий богат комичными моментами, местами он граничит с драмой и даже трагедией. Как и в других произведениях Островского, он идеально имитирует ткань самой жизни; в нем есть все. Но в очередной раз «Коту не все масленица» показывает, что любовь побеждает все.

Билеты: взрослые 25 фунтов стерлингов; Дети 5 фунтов стерлингов; Старше 65 £10

Забронируйте здесь или позвоните нам по телефону 02072074585

Более раннее событие: 30 мая

Words Away

Более позднее событие: 1 июня

Клуб великих спорщиков

Voyeur Voyant: Портрет Луи-Фердинанда Селина, Эрика Островски

Ordure from Chaos

Voyeur Voyant. Портрет Луи-Фердинанда Селина.

Эрика Островски.

Рэндом Хаус. 398 стр. 10 долларов США.

За год до своей смерти в 1961 году Селин заявил об одном достижении: ему удалось заставить всех согласиться с тем, что «я самый большой ублюдок из ныне живущих!» Слово, умеренно переведенное как «ублюдок» в сочувственной биографии Эрики Островски, первой в английском языке, вызывает ассоциации с грязью и экскрементами ( ordure ), но тогда параноидальный скатологический жаргон Селин часто практически непереводим. Он, как обычно, преувеличивал, ибо у него были свои апологеты, в том числе покойный Роже Нимьер, который с характерной для него наглостью весело предложил его в качестве кандидата на Нобелевскую премию. Однако, если многие плохо относились к Селину, следует признать, что он долгое время работал мазохистски, чтобы достичь этой цели.

Он, как обычно, преувеличивал, ибо у него были свои апологеты, в том числе покойный Роже Нимьер, который с характерной для него наглостью весело предложил его в качестве кандидата на Нобелевскую премию. Однако, если многие плохо относились к Селину, следует признать, что он долгое время работал мазохистски, чтобы достичь этой цели.

Видите, какая я паршивая дворняжка, предлагает Селин, но никто другой ничем не лучше, так почему я выбираю все пинки? Он жалуется, что некоторые известные литераторы, обедавшие и обедавшие с немцами во время оккупации, стали уважаемыми членами Французской академии. Другие исполняли свои произведения с разрешения Германии, как, например, неблагодарный Сартр, взявший из единственной пьесы Селин эпиграф «Дневник Антуана Рокантена» . Но Сартр, которого он грубо высмеивает под именем Тартр, не раз отваживался обвинять его в том, что он находится на содержании у нацистов. Селин не любил, когда другие пускали в ход оружие желчной злобы, которым он сам так часто баловался.

Трудность написания биографии или «портрета» Селина заключается в том, что его собственные романы в значительной степени автобиографичны, ни полностью вымышлены, ни вполне «реальны», а его манера неподражаема. Вскоре он отказался от притворства, что его рассказчиком был кто угодно, но не он сам, Луи-Фердинанд Дестуш, сын ссорящихся парижских родителей из низшего среднего класса (его отец работал в страховой компании, а мать держала магазин кружев). Борющиеся, хотя и подлые бедняки являются для него вечными жертвами эгоистичных богачей, и эта точка зрения на короткое время сблизила его с левыми. Одного вида его матери, стоящей на коленях и предлагающей образцы своих кружев богатой буржуазной паре, которая незаметно стащила носовой платок, наверняка было бы достаточно, чтобы отметить его на всю жизнь. Его прогресс от полного нигилизма его первой и лучшей книги, Путешествие на край ночи (1932), симпатизирующий правым радикалам, предлагает типичную французскую историю первой половины века.

Получив образование в Германии и Англии, готовясь к коммерческой карьере, он поступил на службу в армию в 1912 году. Во Фландрии в 1914 году он был тяжело ранен во время опасной миссии, на которую вызвался добровольцем, и был награжден Военной медалью. Больше не пригодный для военной службы, он отправился в Камерун, и ему не понравилось то, что он увидел в колониальной эксплуатации. Он изучал медицину, стал врачом, но, несмотря на свое медицинское образование и многочисленные путешествия (он побывал в Советском Союзе и Соединенных Штатах), оставался узколобым, с готовностью проглотить крайние теории надвигающейся катастрофы и гибели и с презрением относиться к «интеллектуализм» и идеи.

Пережитые ужасы Первой мировой войны заставили его противостоять «апокалиптическим крестовым походам», одновременно поощряя ностальгию по апокалипсису. Так в 30-х годах он выступал за франко-германский союз и, не будучи членом ни одной из фашистских группировок, принял расизм гитлеровского штампа (вера в поддельные Протоколы сионских мудрецов , в селекцию на защищать белую расу, в евреях как принцип упадка, в черной опасности и желтой опасности).

Последний год Второй мировой войны застал его в Германии, поражение которой он предвидел и где мог в полной мере удовлетворить свои апокалиптические наклонности. Его последняя трилогия романов включает кошмарную картину последних дней правительства Виши и его сторонников в Зигмарингене, где он служил врачом. Одна из самых примечательных сцен — дико гротескная встреча Лаваля и Селина, в которой первый вспоминает, что писатель (которому не нравился «расовый тип» политика) назвал его евреем и предателем.

Это интервью имело место, или оно имело место в форме, описанной в романе? Кто знает? Как отличить мощное видение Селин, одновременно ясное и галлюцинаторное, от простых прозаических фактов? Эрика Островски (которая уже опубликовала критическое исследование Селин) берет в качестве эпиграфа собственные слова романистки: «Биография. . . это то, что человек изобретает». Консультируясь с его родственниками и друзьями, она приняла селинский романистический подход, перемещаясь назад и вперед во времени, как будто желая добавить еще один том к канону. Судя по аннотации (поскольку в ней нет пояснительного предисловия), она считает, что с таким анархичным автором, как Селин, не следует обращаться обычным прямолинейным образом. Тем не менее мало кто из писателей более остро нуждается в хладнокровной и беспристрастной оценке и изображении, хотя немногие сделали эту цель более трудной для достижения.

Судя по аннотации (поскольку в ней нет пояснительного предисловия), она считает, что с таким анархичным автором, как Селин, не следует обращаться обычным прямолинейным образом. Тем не менее мало кто из писателей более остро нуждается в хладнокровной и беспристрастной оценке и изображении, хотя немногие сделали эту цель более трудной для достижения.

Ибо Селин делает то, что всегда собирался сделать: он вонзается в горло, как острая кость. Он представляет невыносимую и неразрешимую проблему современного раскола между литературным талантом высокого порядка и гуманными ценностями. Как предположительно искушенные исследователи литературы, мы не знаем, что с этим делать, потому что — со времен Стендаля и Бодлера — мы были воспитаны на вере в то, что истинное искусство связано только с подлинностью, целостностью, риском, независимо от того, к чему это может привести. : наркотики, преступность, самоубийство, гибель других или себя или того и другого, чем хуже, тем лучше.

Чем дальше они ведут — к самоуничтожению или всеобщей мерзости, — тем больше доказательств подлинности и художественного мученичества писателя. Селин озвучивает этот романтический поиск, когда говорит: «Возможно, это то, что человек ищет на протяжении всей жизни, не что иное, как величайшее из возможных страданий, чтобы стать самим собой перед смертью». Пришло время признать этот вид романтизма для trompe-l’oeil , но мы все еще ослеплены героическим элементом отчаянного самосожжения ради самореализации.

Селин озвучивает этот романтический поиск, когда говорит: «Возможно, это то, что человек ищет на протяжении всей жизни, не что иное, как величайшее из возможных страданий, чтобы стать самим собой перед смертью». Пришло время признать этот вид романтизма для trompe-l’oeil , но мы все еще ослеплены героическим элементом отчаянного самосожжения ради самореализации.

_____________

Попытка выяснить, почему автор книги «Смерть в рассрочку» выдвинул свои яростные антисемитские рассуждения, далеко не уйдет. Возможно, он усвоил антисемитизм от своего отца, которого можно встретить в ругательствах против евреев и масонов. В разное время он приводил разные доводы: что его любовница, американская танцовщица, была уничтожена еврейским судьей; что его книга с нападками на коммунизм после визита в Советский Союз вызвала неприязнь коммунистов и евреев и лишила его работы в клинике; и так далее. В своей книге «Action Francaise» Ойген Вебер предполагает, что она возникла из-за того, что балет доктора был отклонен Жаном Заем, евреем, который был министром образования в правительстве Народного фронта. Селин обладал средневековым складом ума: ему нужен был принцип зла, чтобы иметь возможность оправдать свое свирепое негодование и вызвать в воображении собственную панику по поводу состояния современного мира.

Селин обладал средневековым складом ума: ему нужен был принцип зла, чтобы иметь возможность оправдать свое свирепое негодование и вызвать в воображении собственную панику по поводу состояния современного мира.

Неверно называть памфлетом обширный том Bagatelles pour un Massacre , опубликованный в 1937 году. Леон Доде, сам немалый антисемитский полемист, ободряюще писал в 1938 году: «. . . эта книга — ДЕЙСТВИЕ». Художник Вламинк в ужасе воскликнул: «Это погром!!» и назвал это приглашением к очередной Варфоломеевской резне. Не довольствуясь этой и другими работами подобного характера, Селин написал статью, в которой активно поощрял преследования во время оккупации, в то время как его самого постоянно цитировали и хвалили в прессе.

Один литератор в 1938 году имел безрассудство предположить, что Bagatelles нельзя оценивать, не оставляя в стороне его значение, и после этого пришел к выводу, что это шедевр. Более поздний поклонник Доминик де Ру в 1968 году утверждал, что Селин не имела в виду это; что «такая бесконечно нежная чувствительность никогда не допустила бы ни малейшего намека на расовое преследование»; что, напротив, сам писатель из-за своих послевоенных страданий был евреем, козлом отпущения, — точка зрения, которая получает все большее распространение. Если так определить всех тех, кто считает себя уникальными жертвами необъяснимой ненависти, как это делал Селин, то этот термин станет еще более растяжимым и бессмысленным.

Если так определить всех тех, кто считает себя уникальными жертвами необъяснимой ненависти, как это делал Селин, то этот термин станет еще более растяжимым и бессмысленным.

Несомненно, возмущенные и возмутительные вопли Селина протеста против ужасов войны, против эксплуатации, против семьи и всех существующих священных флагов и респектабельных идеалов делают черный юмор его наследников, Джозефа Хеллера, Брюса Джея Фридмана или Филипа Рота , похоже, столько холодного чая. Нельзя отрицать потенциал оригинальной модели с привидениями смерти.

Но чего ему больше всего не хватает, так это чувства человеческого достоинства. За редкими исключениями, такими как любвеобильная американская проститутка Молли, которая заставляет его стыдиться того, что он осудил человечество ниже, чем оно есть, человек — мусор, мешок гнили, ожидающий смерти. «Мне самой не пришла в голову великая человеческая идея», — говорит Фердинанд-Бардаму, всегда склонный жалеть животных больше, чем людей. Такое отношение идет намного дальше, чем ясное осознание доктором состояния человека. В нем есть что-то общее с ужасом, отвращением и ужасом ухмыляющегося средневекового пляски смерти, когда в своей жадности, зоофилии и глупости все беспорядочно попадают в пасть Зверя. Селин не перестает радоваться и содрогаться от апокалиптического видения приближающегося конца.

В нем есть что-то общее с ужасом, отвращением и ужасом ухмыляющегося средневекового пляски смерти, когда в своей жадности, зоофилии и глупости все беспорядочно попадают в пасть Зверя. Селин не перестает радоваться и содрогаться от апокалиптического видения приближающегося конца.

Для него письмо — это поток, форма выделения. Если он иногда настаивает на том, что его призвание — медицина, а не литература, то и медицину он называет «экскрементами». Он жаждет довести все до конца, в том числе и слово: может быть, когда все будет сказано, наступит мир, — устало предполагает он. Как указывает Эрика Островски, он произнес предостережение от скрытой опасности слов, а затем не взвесил свои слова и не последовал собственному совету.

Сила слова Селина часто накладывает роковые чары на тех, кто пишет о нем. Эрика Островская не исключение, иногда даже имитируя бессвязные эллиптические предложения мастера и отмечая три точки. О его первой жене она пишет в манере, предположительно призванной пробудить натянутый эротизм писателя, но больше напоминающей менее возвышенную популярную американскую модель.