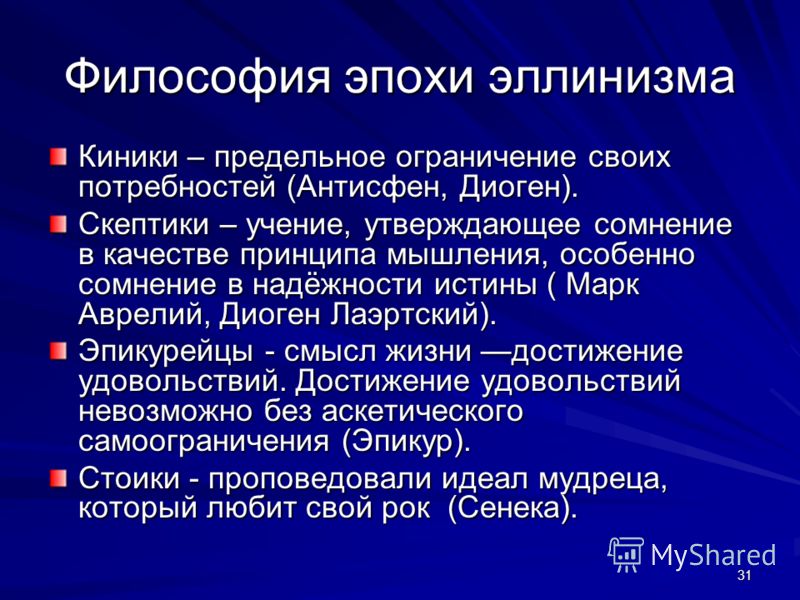

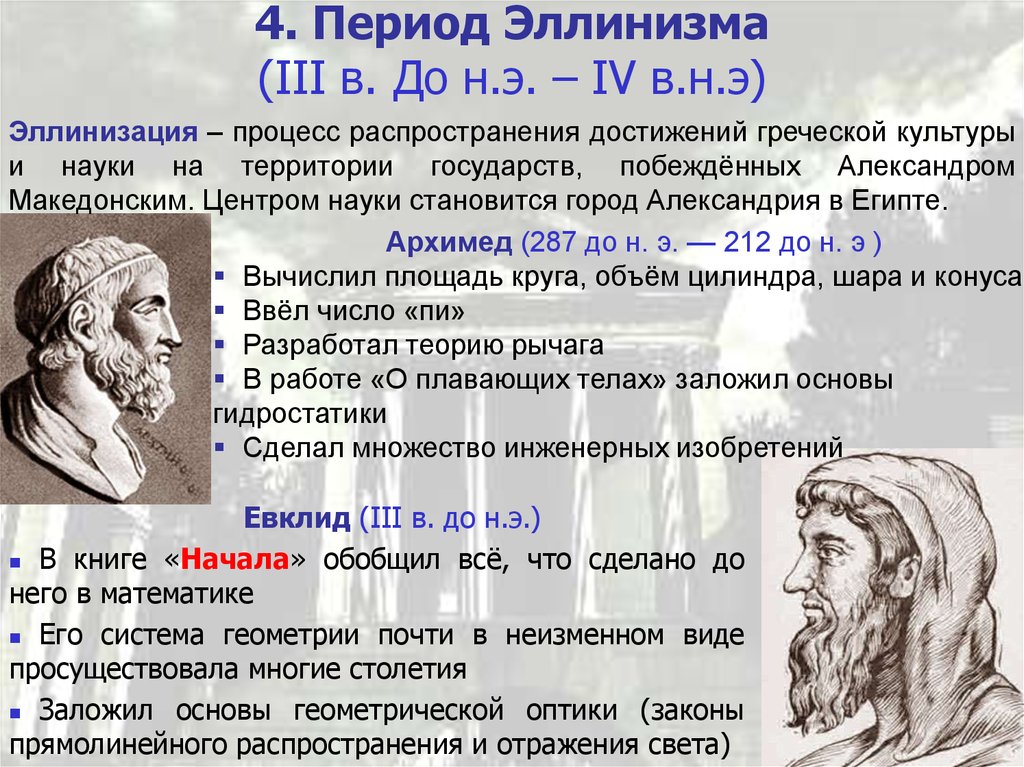

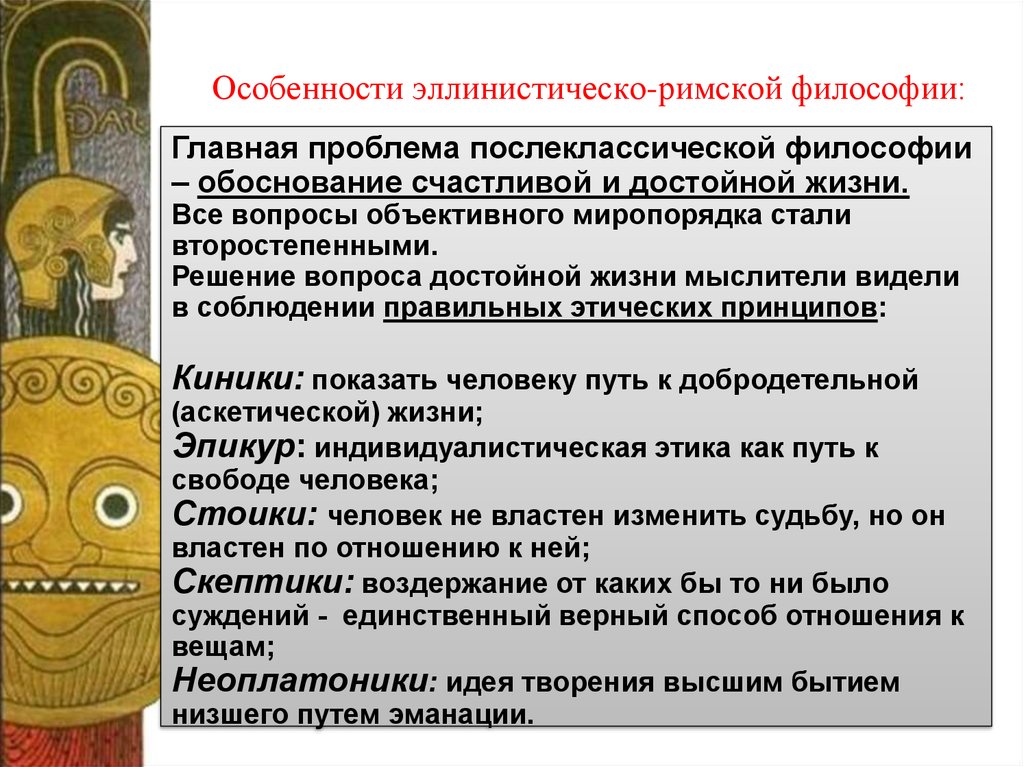

5. Философские школы эпохи эллинизма. Тема 1. Специфика и проблематика эллинистической философии (III в. До н.Э. – III в н.Э.). Основные школы: эпикурейство, стоицизм, скептицизм.

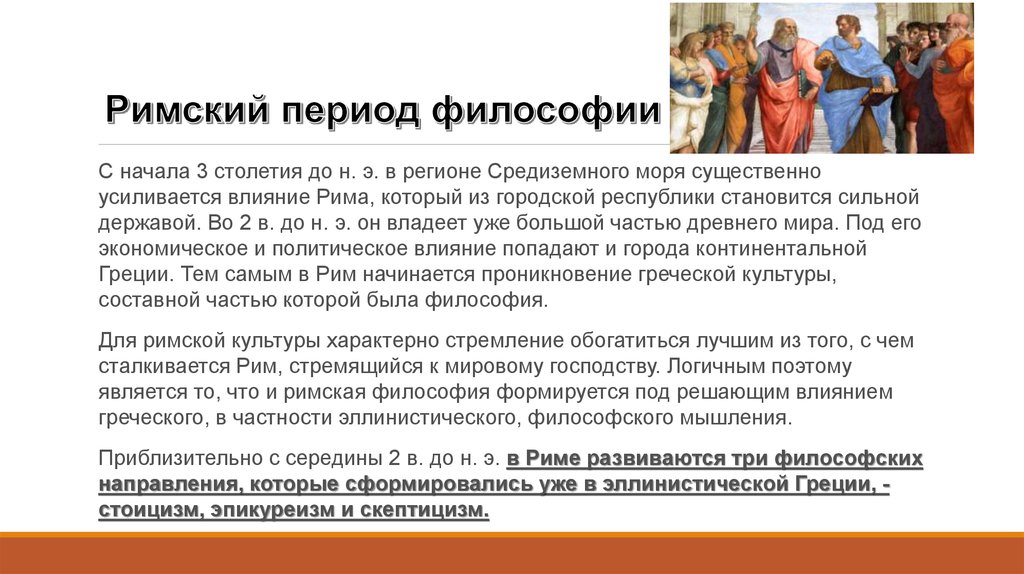

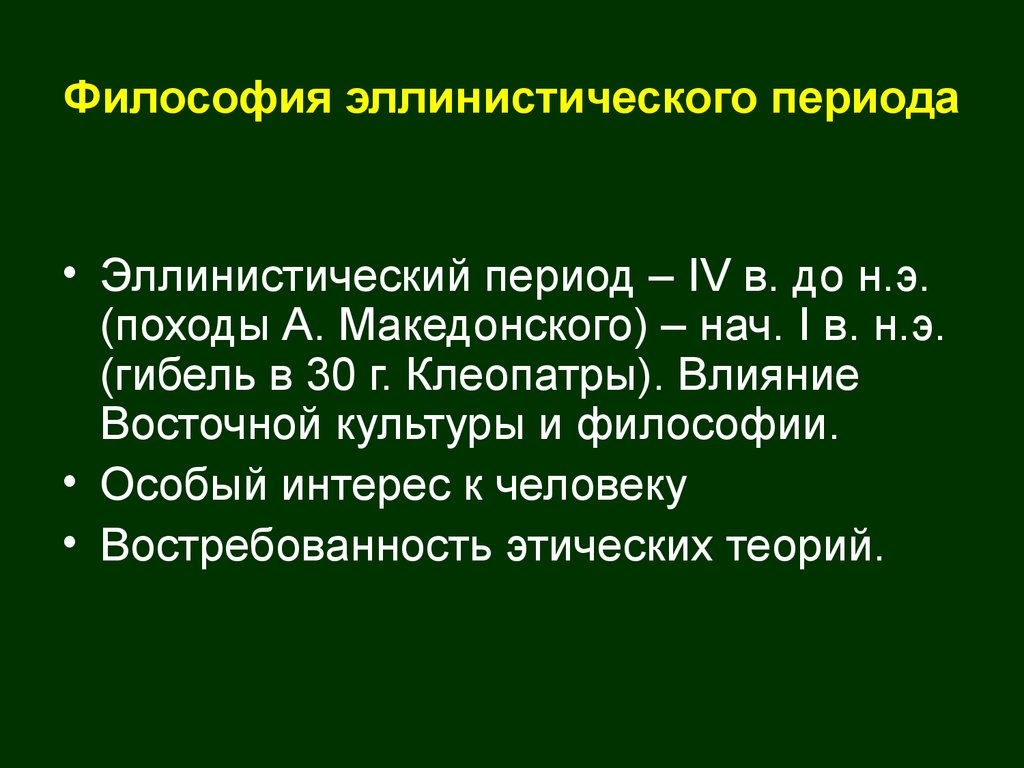

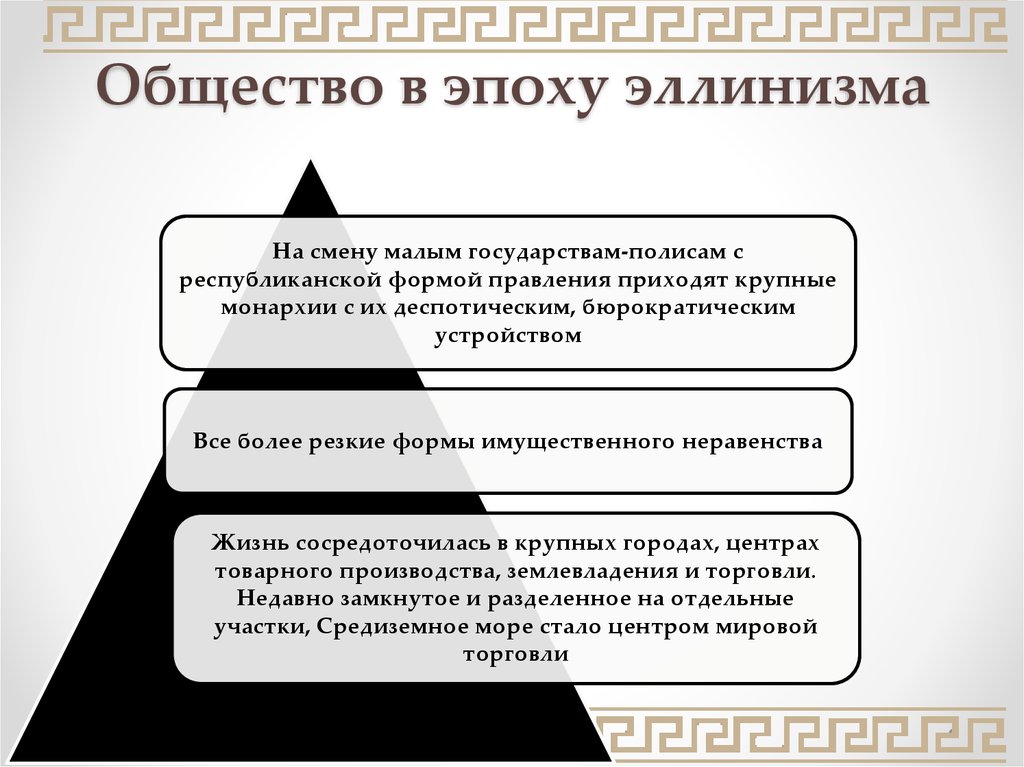

Начало этой философии совпадает с деятельностью Александра Македонского, с уходом с арены греческих городов-полисов и с образованием империи. Жизнь изменяется, нарушается привычный ее темп. Появление большей информации о жизни других народов, изменение образа жизни, во многом ее ухудшение, обилие войн, несчастий, болезней изменяют и философские акценты. Усилия, направленные на познание объективного мира (философия Аристотеля), активное участие в политической жизни, которое проявилось у греческих философов, постепенно замещаются индивидуализмом и морализированием либо скептицизмом и агностицизмом. Со временем интерес к философскому мышлению вообще резко падает. Приходит период мистики, религиозно-философского синкретизма, христианской философии.

Раньше

философия занималась или познанием

природы, как у досократиков, или

метафизикой – онтологией, гносеологией,

как у Платона и Аристотеля. В философии

эллинизма главенствующий характер

приобретает интерес к человеку. В

эллинистических философских построениях

метафизические вопросы уступают место

интересам этики. Все главные философские

эллинистические системы – философия

Эпикура (

В философии

эллинизма главенствующий характер

приобретает интерес к человеку. В

эллинистических философских построениях

метафизические вопросы уступают место

интересам этики. Все главные философские

эллинистические системы – философия

Эпикура (

Эпикуреизм и стоицизм явили собой

последнюю попытку отстоять ценности

Античного мира и Античной культуры. А

в повседневной жизни люди ощущали

зыбкость и неустойчивость бытия. Поэтому

не случайно в рамках философии и

философствования на первый план выступает

антропологическая проблема, проблема

человека и как в условиях кризиса

сохранить достоинство человеческого

бытия. В тоже время философия этого

периода приобретает экзистенциальный

и обостренно гуманистический характер.

А философия же понимается (вслед за

Сократом) как способ самопознания

человеком самого себя, постижение

сущности и подлинности человеческого

бытия.

Эпикуреизм и стоицизм явили собой

последнюю попытку отстоять ценности

Античного мира и Античной культуры. А

в повседневной жизни люди ощущали

зыбкость и неустойчивость бытия. Поэтому

не случайно в рамках философии и

философствования на первый план выступает

антропологическая проблема, проблема

человека и как в условиях кризиса

сохранить достоинство человеческого

бытия. В тоже время философия этого

периода приобретает экзистенциальный

и обостренно гуманистический характер.

А философия же понимается (вслед за

Сократом) как способ самопознания

человеком самого себя, постижение

сущности и подлинности человеческого

бытия.Выделяются школы эпикурейства и стоицизма. Они возникли в одно время, и закончили свое существование, когда по Европе распространилось христианство.

Скептицизм был

реакцией на философию стоиков, и в

меньшей степени – эпикурейства. Была

еще одна философская школа – неоплатонизма,

которая возникает позже, хотя школы

Платона продолжают существовать и в

эпоху эллинизма.

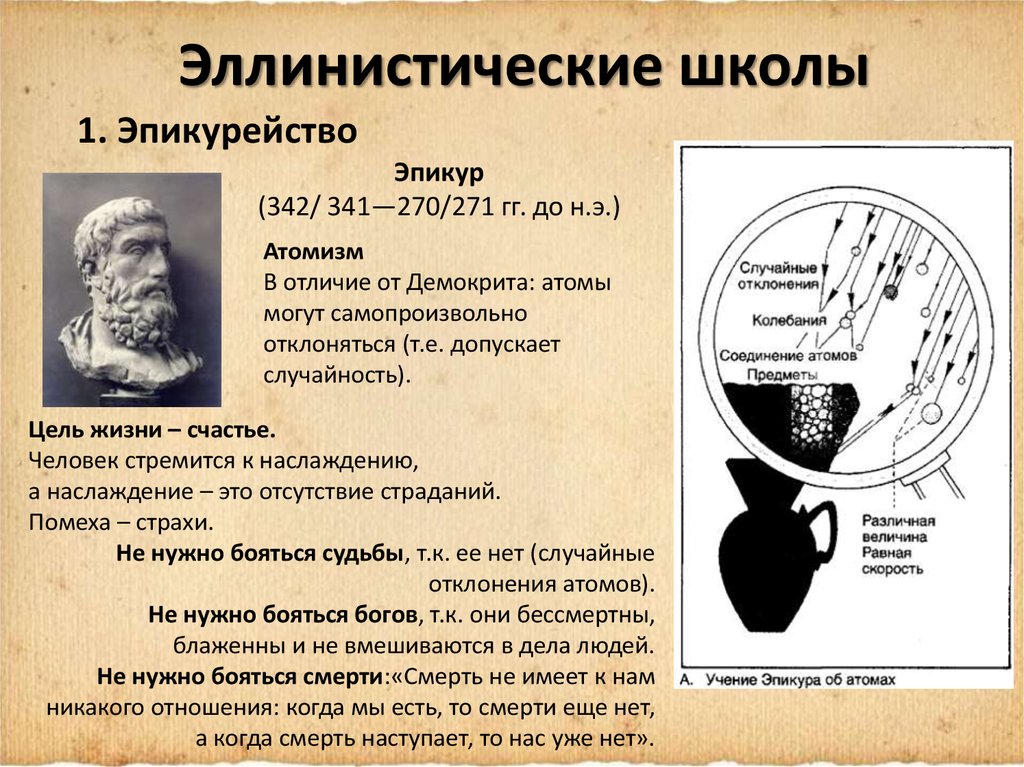

Наиболее

выдающимся мыслителем эллинистического

периода был Эпикур. Его философское

мышление восприняло материалистические

элементы предшествующей греческой

философии. Эпикур

(341 г. до н.э. — 270 г. н.э.) родился на острове

Самос. В 306 году перебрался в Афины и

купил сад на окраине, где и основал свою

собственную школу. Его философское

мышление восприняло материалистические

элементы предшествующей греческой

философии. Над входом в Сад Эпикура

висела надпись: «Гость, тебе будет здесь

хорошо. Здесь удовольствие – высшее

благо». И когда кто-нибудь входил в сад

Эпикура, заинтересовавшись вывеской,

то этому гостю в качестве угощения

подавали ячменную крупу и воду. Это –

истинное эпикурейство. Человек, который

победил в себе страсти, становится

независим от страстей. Такой человек

становится блаженным, приобретает

состояние, когда все страсти удалены.

Такое состояние называется атараксия,

т.

Эпикуреизм – своеобразная Просветительская философия, основой которого является научное, истинное знание о мире и бытие, апеллирование к человеческому разуму, лишенного предрассудков и невежества. Эпикур формирует рационалистическую установку в отношении к смерти: «Смерть, самое страшное из зол, не имеет к нам никакого отношения, так как, когда мы существуем, смерть еще не присутствует, а когда смерть присутствует, тогда мы не существуем». Смерть – закономерный и необходимый момент жизни. Поэтому преодоление страха, преодоление предрассудков и невежества, достижение состояния безмятежности и спокойствие духа мудреца (атараксия), есть состояние, когда чувства не поднимают бунт против разума.

Основание для спокойствия эпикурейцы видят в познании законов природы, которые вечны и устойчивы, существуют сами по себе и не являются результатом сверхъестественных сил.

Познание

законов природы, на которые человек

опирается в своей деятельности, для

эпикурейцев – сложный процесс, иявляется необходимым

основанием для достижения счастливой

жизни, но недостаточным. Вот почему они

придают огромное значение

нравственно-этическим ценностям,

познанию истинного блага, ведущего к

заветной цели – достижению счастливой

жизни на практике, в пределах земного

бытия. «Искусство жить» счастливо как

бы слагается из двух компонентов: 1) из

знания законов природы, жить в соответствии

с ней, 2) из знания истинно нравственных

ценностей, блага и добра, как ориентиров

к счастливой жизни. Эпикурейцы настаивают

на утверждении, что только истинные,

удовольствия духовные, удовольствия

возвышенные, удовольствия от свершения

благих и добрых дел. Они строят иерархию

удовольствий, дифференцируя их.

Вот почему они

придают огромное значение

нравственно-этическим ценностям,

познанию истинного блага, ведущего к

заветной цели – достижению счастливой

жизни на практике, в пределах земного

бытия. «Искусство жить» счастливо как

бы слагается из двух компонентов: 1) из

знания законов природы, жить в соответствии

с ней, 2) из знания истинно нравственных

ценностей, блага и добра, как ориентиров

к счастливой жизни. Эпикурейцы настаивают

на утверждении, что только истинные,

удовольствия духовные, удовольствия

возвышенные, удовольствия от свершения

благих и добрых дел. Они строят иерархию

удовольствий, дифференцируя их.

Удовольствия

души более высокие и истинные, поскольку

они ориентированы на нраственно-этические

ценности, на ценность истинного знания.

Среди духовно-нравственных ценностей

особое значение эпикурейцы придавали

дружбе, поскольку она ценна не только

сама по себе, но она основа безопасности,

«благодаря дружбе безопасность наиболее

полно осуществляется». Эпикурейцы

обращают внимание на значение свободы

индивида для достижения благой и

счастливой жизни, понимаемой ими как

сознательный выбор удовольствий для

души, в качестве высших и подлинных.

Отсюда они приходят к мысли о том, что

сам человек определяет свою судьбу, а

не Бог. И в этом плане он ответственен

за свой выбор, который определяет течение

и содержание всей жизни.

Эпикурейцы

обращают внимание на значение свободы

индивида для достижения благой и

счастливой жизни, понимаемой ими как

сознательный выбор удовольствий для

души, в качестве высших и подлинных.

Отсюда они приходят к мысли о том, что

сам человек определяет свою судьбу, а

не Бог. И в этом плане он ответственен

за свой выбор, который определяет течение

и содержание всей жизни.

В тоже время нельзя не отметить, что эпикуреизм есть философия индивидуализма, преследующего цель «уцелеть» в условиях назревающего кризиса всей системы отношений, симптомами и признаками которого явилось и нравственное разложение общества того времени. Поэтому они выдвигают особый принцип бытия человека – «живи незаметно». Только в этой независимости бытия и можно дистанцироваться от духовно-нравственного разложения и пороков, нашедших широкое распространение, и тем самым сохранить достоинство подлинного человеческого существования.

Стоицизм. В конце IV в.

— Древняя Стоя с IVв. – до IIв. до н.э.;

— Средняя стоя со II в. – до I в. до н.э.;

— Новая Стоя с I в. – до III в. н.э.

Зенон

провозгласил тезис – «жить согласно с

природой, и это то же самое, что жить

согласно с добродетелью». Этим самым

он дал стоической философии основную

ориентацию на этику и ее разработку.

Выдвинутый идеал он реализовал в своей

жизни.

Учеником и последователем Зенона был Клеанф из Асса (331 — 232 до н. э.), который последовательно придерживался философских принципов учителя. Более определенную форму стоическому мышлению придает Хрисипп из Сол (280 — 207 до н, э.) и превращает стоическую философию в обширную систему.

Стоики характеризовали философию как «упражнение в мудрости». Орудием философии, ее основной частью они считали логику. Она учит обращаться с понятиями, образовывать суждения и умозаключения. Без нее нельзя понять ни физику, ни этику, которая является центральной частью стоической философии. В

онтологии («философия природы») стоики признают два основных принципа: материальный принцип (материал), который считается основой, и духовный принцип — логос (бог), который проникает через всю материю и образует конкретные единичные вещи. Это дуализм, который встречается и в

философии Аристотеля. Однако если

Аристотель видел «первую сущность» в

единичном, которое является единством

материи и формы, и возвышал форму как

активное начало материи, то стоики,

наоборот, сущностью считали материальный

принцип (хотя признавали материю

пассивным, а логос — активным принципом).

Это дуализм, который встречается и в

философии Аристотеля. Однако если

Аристотель видел «первую сущность» в

единичном, которое является единством

материи и формы, и возвышал форму как

активное начало материи, то стоики,

наоборот, сущностью считали материальный

принцип (хотя признавали материю

пассивным, а логос — активным принципом).Понятие бога в стоической философии можно охарактеризовать как пантеистическое. Логос, согласно их взглядам, пропитывает всю природу, проявляется везде в мире. Он является

В

области теории

познания стоики представляют по преимуществу

античную форму сенсуализма. Основой

познания, согласно их взглядам, выступает чувственное

восприятие, которое вызывается конкретными,

единичными вещами. Общее существует

лишь посредством единичного. Здесь

заметно влияние учения Аристотеля о

взаимоотношении общего и единичного,

которое проецируется и на их понимание

категорий. Стоики, однако, значительно

упрощают аристотелевскую систему

категорий. Они ограничили ее лишь

четырьмя основными категориями:

субстанция (сущность), количество,

определенное качество и отношение,

согласно определенному качеству. С

помощью данных категорий постигается

действительность.

Стоики, однако, значительно

упрощают аристотелевскую систему

категорий. Они ограничили ее лишь

четырьмя основными категориями:

субстанция (сущность), количество,

определенное качество и отношение,

согласно определенному качеству. С

помощью данных категорий постигается

действительность.

Большое внимание стоики уделяют проблеме истины. Центральным понятием и определенным критерием истинности познания является, по их мнению, учение о так называемом схватывающем (каталептическом) представлении (фантазия каталептика), которое возникает под воздействием воспринимаемого предмета при активном участии субъекта восприятия. Каталептическое представление непосредственно ясно «захватывает» воспринимаемый предмет. Только это ясное и очевидное восприятие необходимо вызывает согласие разума (синкатотезис) и с необходимостью становится пониманием (каталепсис). Как таковое понимание является основой понятийного мышления.

Центром

и носителем познания, согласно стоической

философии, является душа. Она понимается как нечто телесное,

материальное. Иногда се обозначают как пневма (соединение воздуха и огня). Ее центральную

часть, в которой локализируется

способность к мышлению и вообще все то,

что можно определить в нынешних терминах

как психическую деятельность, стоики

называют разумом (гегемоником). Разум связывает человека

со всем миром. Индивидуальный разум

является частью мирового

разума.

Она понимается как нечто телесное,

материальное. Иногда се обозначают как пневма (соединение воздуха и огня). Ее центральную

часть, в которой локализируется

способность к мышлению и вообще все то,

что можно определить в нынешних терминах

как психическую деятельность, стоики

называют разумом (гегемоником). Разум связывает человека

со всем миром. Индивидуальный разум

является частью мирового

разума.

Хотя стоики считают основой всякого познания чувства, большое внимание они уделяют и проблемам мышления. Они интенсивно занимались исследованием законов мышления и внесли значительный вклад в развитие логики (почти половина произведений Хрисиппа посвящена вопросам логики). Стоическая логика тесно связана с основным принципом стоической философии — логосом. Большое внимание они уделяли умозаключению, в частности проблемам импликации. Стоики выработали античную форму логики высказываний.

Стоическая этика выдвигает на вершину человеческих

усилий добродетель. Добродетель — единственное благо. В

понимании стоиков, добродетель может

быть простой завершенностью чего бы то

ни было (например, «добрая статуя»).

Добродетель означает жить

в согласии с разумом. Стоики признают четыре основные

добродетели: разумность, граничащую с

силой воли, умеренность, справедливость

и доблесть; к ним прибавляются четыре

противоположности: неразумность,

распущенность, несправедливость и

трусость с малодушием. Между добром и

злом, добродетелью и грехом четкое,

категорическое различие, переходных

состояний между ними нет.

Добродетель — единственное благо. В

понимании стоиков, добродетель может

быть простой завершенностью чего бы то

ни было (например, «добрая статуя»).

Добродетель означает жить

в согласии с разумом. Стоики признают четыре основные

добродетели: разумность, граничащую с

силой воли, умеренность, справедливость

и доблесть; к ним прибавляются четыре

противоположности: неразумность,

распущенность, несправедливость и

трусость с малодушием. Между добром и

злом, добродетелью и грехом четкое,

категорическое различие, переходных

состояний между ними нет.

Все

остальное стоики относят к категории безразличных

вещей (адиафора). На вещи человек не может

повлиять, однако он может над ними

«возвыситься». В этой позиции проявляется

момент «смирения с судьбой», который

развит в так называемом среднем и новом

стоицизме. Идеалом стоических устремлений

выступает покой (атараксия) или безучастное терпение (анатея). Стоический

мудрец (идеал

человека) является воплощенным разумом. Он отличается терпимостью и сдержанностью,

а его счастье «состоит в том, что он не

желает никакого счастья». В этом

стоическом идеале отражается скепсис

низших и средних слоев тогдашнего

общества, вызванный его прогрессирующим

разложением, тот факт, что человек не

может изменить объективный ход событий,

что с ними он может лишь «внутренне

справиться».

Он отличается терпимостью и сдержанностью,

а его счастье «состоит в том, что он не

желает никакого счастья». В этом

стоическом идеале отражается скепсис

низших и средних слоев тогдашнего

общества, вызванный его прогрессирующим

разложением, тот факт, что человек не

может изменить объективный ход событий,

что с ними он может лишь «внутренне

справиться».

Стоическая мораль была полной противоположностью эпикурейской морали. Понятие добродетели представляет противоположность эпикурейского понятия наслаждения. Подчеркивание необходимости и подчинение ей противостоят и эпикурейскому пониманию свободы.

Так

же диаметрально отличается от эпикурейского

и стоическое понимание общества.

Общество, по представлениям стоиков,

возникает естественным образом (а не

путем конвенции, как у эпикурейцев). Все

люди, независимо от пола, социального

положения или этнического происхождения,

равны самым естественным образом. В

этом в значительной мере проявляется

и характерный для того времени

космополитизм, связанный с расширением

горизонтов античного мира.

Стоическая философия, видимо, лучше всего отражает развивающийся кризис духовной жизни греческого общества, который явился следствием экономического и политического разложения. Именно стоическая этика наиболее адекватно отражает «свое время». Это этика «сознательного отказа», сознательного смирения с судьбой. Она отводит внимание от внешнего мира, от общества к внутреннему миру человека. Лишь внутри себя человек может найти главную и единственную опору. Поэтому стоицизм вновь оживает в период кризиса Римской республики и затем в период начинающегося распада Римской империи.

Скептицизм. В конце IV в. до н. э. в греческой философии

формируется еще одно, но менее

распространенное по сравнению со

стоицизмом — скептицизм. Его основателем

был Пиррон из Элиды (ок. 360 — 270 до н. э.). Он, так же как

и Сократ, излагал свои идеи в устной

форме и не оставил после себя ни одного

произведения. Поэтому сведения о его

идеях мы черпаем прежде всего из работ

его наиболее выдающегося ученика — Тимона (ок. 320 — 230 до н. э.).

320 — 230 до н. э.).

Скепсис имел место в греческой философии и раньше. В эллинистическую эпоху складываются его принципы, ибо скепсис определялся не методическими установками в невозможности дальнейшего познания, а отказом от возможности дойти до истины. И этот отказ становится программой. Скептицизм отрицал истинность любого познания. Удержаться от суждения (эпохэ) — основной его тезис. Поэтому «цель свою скептики полагали в опровержении догматов всех школ, но сами они ничего не определяли, даже того, что они делали», отвергая в итоге и само утверждение «ничего не утверждать». Свои доводы, объясняющие, почему нужно удерживаться от суждений скептики объединили в десять тезисов — тропов. К этим десяти тезисам (которые Гегель называет ранними) Агриппа (I в. н. э.) его ученики прибавили еще пять.

Исходя

из принципа «ничего не утверждать»,

подкрепленного тропами, скептики

отвергали любые попытки познания причин

и отбрасывали любые доказательства. В

отличие от эпикурейской и стоической

философии, в которых достижение счастья

необходимо предполагало познание

явлений и законов природы, философия

скептицизма в прямом смысле слова

отказывается от этого познания.

В

отличие от эпикурейской и стоической

философии, в которых достижение счастья

необходимо предполагало познание

явлений и законов природы, философия

скептицизма в прямом смысле слова

отказывается от этого познания.

Достижение счастья, по Пиррону, означает достижение атараксии (спокойствия, невозмутимости). Если мы воздержимся от всяких суждений о вещах, то мы достигнем устойчивого и невозмутимого покоя. Именно в этом скептики и видят высшую ступень возможно блаженства.

Хотя скептицизм во многом критически постигает реальную проблематику сложности развития познания, его основной чертой были безнадежность и отказ, ведущие к агностицизму.

Эклектицизм. С начала II

в. до н. э. упадок греческого философского

мышления становится все более очевидным.

Одним из его отчетливых проявлении

служит эклектицизм — механистическое

соединение отдельных, часто весьма

неорганически вырванных частей из

различных философских систем. Он

развивается на основе как академической,

так и перипатетической и стоической

философии. Часто эклектики стремятся

к цельному, систематическому упорядочению

возрастающего количества эмпирических

знаний и к их соединению. К наиболее

видным представителям академического

эклектицизма принадлежат Филон (150 — 79 до н. э.) и Антиох (последняя треть II и первая треть I в. до

н. э.). Эклектицизм на основе стоической

философии представляют Боэций из Сидона (первые две трети II в. до н.

э.), Панэтий (ок. 185 — 110 до н. э.) и Посидоний (135 — 51 до н. э.). В школе перипатетиков

эклектицизм проявлялся меньше всего.

Доказательством может быть не только

постоянное издание трудов Аристотеля,

но и ориентация на эмпирическое

естествознание. Боэций из Сидона (не путать с Боэцием-стоиком)

и Ксенарх (оба работали в I в. до н. э.) в большей или

меньшей степени придерживались традиций

аристотелизма, дополняя его в отдельных

случаях воззрениями других философов.

Он

развивается на основе как академической,

так и перипатетической и стоической

философии. Часто эклектики стремятся

к цельному, систематическому упорядочению

возрастающего количества эмпирических

знаний и к их соединению. К наиболее

видным представителям академического

эклектицизма принадлежат Филон (150 — 79 до н. э.) и Антиох (последняя треть II и первая треть I в. до

н. э.). Эклектицизм на основе стоической

философии представляют Боэций из Сидона (первые две трети II в. до н.

э.), Панэтий (ок. 185 — 110 до н. э.) и Посидоний (135 — 51 до н. э.). В школе перипатетиков

эклектицизм проявлялся меньше всего.

Доказательством может быть не только

постоянное издание трудов Аристотеля,

но и ориентация на эмпирическое

естествознание. Боэций из Сидона (не путать с Боэцием-стоиком)

и Ксенарх (оба работали в I в. до н. э.) в большей или

меньшей степени придерживались традиций

аристотелизма, дополняя его в отдельных

случаях воззрениями других философов.

Основные школы философии эпохи эллинизма — Студопедия

Поделись

Эллинистическая философия — греко-римская философия. Одним из философских достижений эллинистической философии был повышенный интерес к индивиду с его проблемами, подчас носящими частный, личный характер. Главной целью эллинистические мудрецы объявили достижение автаркии (самостоятельности) и атараксии (бесстрастия, душевного покоя). К этой цели, хотя и разными путями, двигались различные школы эллинистической философии.

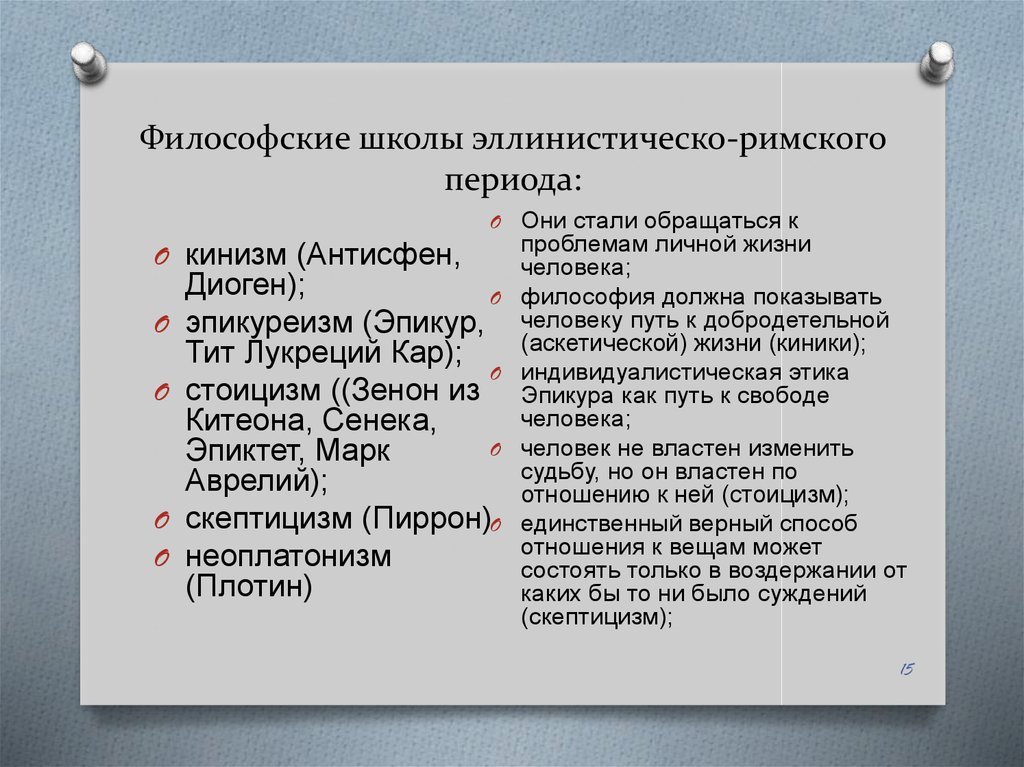

Кинизм – стремились к отработке и экспериментальной проверке на себе определенным образа жизни. Мыслить по-киничиски – только средство, цель- жить. именовали себя “гражданами мира” и обязывались жить в любом обществе не по его законам, а по своим собственным, с готовностью приемля статус нищих, юродивых. Положение не только крайне бедственное, но и унизительное избирается ими как наилучшее. Все виды духовной и физической бедности предпочтительнее богатства. Они так же занимались теорией познания, критикуя общие понятия, как вредную выдумку, усложняющую отношению к предмету.

Эпикуризм — учение и образ жизни, исходящие из идей Эпикура и его последователей, отдающих не задумываясь предпочтение материальным радостям жизни.. У человека есть свобода выбора, а не все предопределено. В учении о душе Эпикур отстаивает материалистические взгляды. душа — это не нечто бестелесное, а структура атомов, тончайшая материя, рассеянная по всему организму. Отсюда вытекает и отрицание бессмертия души. В области теории познания Эпикур — сенсуалист. В основе всякого познания лежат ощущения, которые возникают при отделении отражений от объективно существующих предметов и проникают в наши органы чувств. Таким образом, основной предпосылкой всякого познания является существование объективной реальности и ее познаваемость с помощью чувств. Большое внимание уделял понятиям. Ясность и точность употребляемых понятий он считал основой любых рассуждений. Этические и вообще философские воззрения Эпикура теснейшим образом связаны с его открытым и воинствующим атеизмом. Основным источником возникновения и существования религии он считал страх смерти и незнание естественных законов.

Стоицизм. Его основателем был Зенон. Трактат «О человеческой природе». Стоики часто сравнивали философию с человеческим организмом. Логику они считали скелетом, этику — мышцами, а физику — душой. В онтологии стоики признают два основных принципа: материальный принцип (материал), который считается основой, и духовный принцип — логос (бог), который проникает через всю материю и образует конкретные единичные вещи. Стоики, сущностью считали материальный принцип.. Стоики упрощают аристотелевскую систему категорий — четыре основными категориями: субстанция (сущность), количество, определенное качество и отношение, согласно определенному качеству. С помощью данных категорий постигается действительность. Центром и носителем познания, согласно стоической философии, является душа. Она понимается как нечто телесное, материальное. этика выдвигает на вершину человеческих усилий добродетель. Добродетель, по их представлениям единственное благо. Добродетель означает жить в согласии с разумом. Стоики признают четыре основные добродетели, прибавляются четыре противоположности: разумности противостоит неразумность, умеренности — распущенность, справедливости — несправедливость и доблести — трусость, малодушие. Между добром и злом, между добродетелью и грехом четкое, категорическое различие.

Между добром и злом, между добродетелью и грехом четкое, категорическое различие.

Скептицизм. утверждал непознаваемость мира и необходимость сомнения в любом утверждении о мире. «Скепсис» в переводе с греческого означает «исследование». Основными представителями античного скептицизма были Пиррон . Скептики противопоставляли себя так называемым «догматическим философам» и утверждали, что суждения людей о вещах произвольны и недоказуемы, поэтому следует воздерживаться от всяких суждений вообще. Энесидем сформулировал 10 принципов (тропов), обосновывающих скептические воззрения. Каждый вид животных, каждый человек по-своему воспринимает окружающий мир, одни и те же вещи могут представляться по-разному различным субъектам. Тот же самый человек при различных обстоятельствах может по-разному судить об одной и той же вещи. Ни одному из возможных восприятий или суждений нельзя отдавать предпочтение перед другим. Это приводило скептиков к агностическим выводам. Основная цель скепсиса лежала, однако, не в истинном познании действительности, а в достижении душевной невозмутимости – всё той же атараксии. Скептик, как проповедовали они, воздерживаясь от суждений, будет следовать законам государства, в котором он проживает и соблюдать все обряды, не принимая ничто на веру. Скептик будет сохранять душевное спокойствие, не придерживаясь ни одного из возможных догматических суждений

Скептик, как проповедовали они, воздерживаясь от суждений, будет следовать законам государства, в котором он проживает и соблюдать все обряды, не принимая ничто на веру. Скептик будет сохранять душевное спокойствие, не придерживаясь ни одного из возможных догматических суждений

Христианство является религией основной. Затем появляется ислам. Поэтому основной проблемой ф-и явл рациональное обоснование богословия. есть 2 способа познания: патристика и схоластика. Патристика — учение святых отцов, они так названы богословием, потому что это были люди богословского ума, использовали 2 вида познания- откровение и разум. Августин Блаженный явл святым отцом. У него есть работа «град земной и град божественный». он пишет о различие людей, к-е принадлежат граду земному и божественному. Град земной- люди охотятся за деньгами, наслаждениями, благополучием, могут предать из за этого. Люди града божественного живут на земле, это люди добрые до самоотречения, люди не завидующие, живущие по заповедям бога. С точки зрения А.Блаженного существует только добро, а зло, это недостаток добра. А.Б. говорил что нет ни будущего, не прошлого, а есть только настоящее.

С точки зрения А.Блаженного существует только добро, а зло, это недостаток добра. А.Б. говорил что нет ни будущего, не прошлого, а есть только настоящее.

Схоластика представитель Фома Аквинский. Он основатель направления – тонизм, вершина схоластики. Начинается со школ, которые образованы церквями и монастырями. Богословие стимулировала образовательные процессы. В школах преподавали Риторику, грамматику, богословие, естественные науки. Вопросы к-е рассматривались в школах, они не касались жизни. Самое главное было умение доказать свою точку зрения. Ф. Аквинский дал классификацию мира, о душе, наук. основой мира явл бог. Неотонизм- знание и вера не противоречат друг другу. Он писал, что человеческое познание дает познание вещей только так, как вещи нам являются. Мы знаем только явление вещей . богословие помогает процессу познания .

Собстенно философ направлениями средневековья считаются 2 направления- реализм и номинализм. Реализм- мир создан богом и бог изначально создает определенные понятия(реалии) и в соответствии с этим творит мир; человек познает мир с помощью этих реалий . Номинализм –мир создан богом сразу. Человек изучает вещи , проводит обобщения и из этих обобщений делает вывод.

Номинализм –мир создан богом сразу. Человек изучает вещи , проводит обобщения и из этих обобщений делает вывод.

Как выбрать эллинистическую школу

Сократ, Национальный римский музей (фото автора) Римская империя (ознаменованная битвой при Акциуме в 31 г. до н. э.) стала свидетелем расцвета ошеломляющего количества новых философских школ, одной из которых, конечно же, был стоицизм. Я обсуждал разнообразие этих школ и их генеалогическое происхождение от мысли Сократа в предыдущем посте, более широко посвященном различиям между древними и современными концепциями этики, и, конечно же, этот самый блог является постоянным обсуждением и исследованием стоицизма. особенно. Но, возможно, стоицизм не совсем для вас, и все же вас все еще привлекает идея эвдемонической жизни, жизни, посвященной поиску чего-то, что делает ее значимой и достойной жизни? Тогда вам повезло, потому что я собираюсь представить дерево принятия решений эллинистических школ!

Древо включает в себя стоицизм (конечно же), цинизм, перипатетизм (т. е. школу Аристотеля), академический скептицизм (из Платоновской академии, но развитый Аркесилаем, Карнеадом и Филоном из Ларисы), эпикуреизм и киренаизм.

е. школу Аристотеля), академический скептицизм (из Платоновской академии, но развитый Аркесилаем, Карнеадом и Филоном из Ларисы), эпикуреизм и киренаизм.

Все эти школы, а также другие второстепенные, которые здесь не рассматриваются, вели ожесточенные споры друг с другом в эллинистический период, соперничая за выдающееся положение на том, что Джон Стюарт Милль позже назвал рынком идей.

У нас есть представление о том, насколько успешными были различные подходы, благодаря количественному исследованию зарегистрированного членства в различных школах, опубликованному Ричардом Гуле в качестве дополнительной главы в книге «Древние и современные: очерки в честь Пьера Адо» под редакцией Майкл Чейз, Стивен Р.Л. Кларк и Майкл МакГи. Глава под названием «Древние философы: первый статистический обзор» находится за платным доступом, но краткое содержание можно найти здесь.

Изюминкой является то, что рейтинг различных школ был в порядке убывания: Платоники (19% названных философов, но не только периода скептиков), пифагорейцев (13 %, хотя их влияние очень быстро ослабло, до появления эллинизма), стоиков (12 %), эпикурейцев (8 %), перипатетиков (6 %) , сократики (5%, это действительно общий контейнер для «ничего из вышеперечисленного») и циники (3%).

Но, конечно же, нельзя выбирать школу только потому, что она самая популярная (или, если кто-то склонен идти против течения, наименее популярная), верно? Отсюда и такое удобное дерево принятия решений. Я предлагаю это, само собой разумеется, как очень грубый первый подход, он определенно не заменит серьезного изучения или, по крайней мере, изучения некоторых вводных текстов по каждой из названных школ (см. ниже рекомендуемые материалы для чтения). ):

Как видите, первый вопрос, на который нужно ответить, заключается в том, считаете ли вы добродетель единственным истинным благом, то есть единственной вещью, которая хороша независимо от обстоятельств. Деньги, например, могут быть хорошими или плохими, в зависимости от того, как их используют. И Сократ доказывал (в «Евдифеме»), что мудрость — главная добродетель, аспектами которой можно считать все остальные добродетели, — это единственное, что никогда нельзя использовать во зло и, таким образом, квалифицируется как главное благо.

Это единственный вопрос в дереве принятия решений, который ведет к трихотомии: если ваш ответ состоит в том, что никто на самом деле не знает, то вы академический скептик (и я не уверен, как ваш эпистемический агностицизм поможет вам жизнь). Если вы выбираете «нет», вы спускаетесь по гедонистической ветви; и если вы ответите да, то вы пойдете вниз по ветке добродетели.

(Очевидно, что гедонизм — не единственная мыслимая альтернатива добродетели, но в конкретном контексте эллинистических философий так и было.)

Возьмем сначала нет. Теперь вы сталкиваетесь со вторым вопросом: можно ли найти высшее благо в физическом удовольствии? Если вы ответите «да», то вам будет комфортно с философией Аристиппа из Кирены. Киренаики считали, что удовольствие, и в особенности физическое удовольствие, — это то, ради чего стоит жить. Тем не менее, они все еще проявляли добродетель, поскольку учили, что вы должны получать удовольствие, а не наоборот. То есть никаких излишеств и зависимостей.

Если ваш ответ отрицательный, но вы по-прежнему считаете высшим благом удовольствие, а не добродетель, то вы эпикуреец. Эпикурейцы, однако, не были развратными типами «секс-наркотиков и рок-н-ролла», какими их позже изображали христиане. Их главной целью было избежать боли (как физической, так и эмоциональной), а это означает, что они отказались от общественной и особенно политической жизни, проводя время с близкими друзьями, наслаждаясь простыми радостями жизни, такими как хорошая компания и полезная еда.

Давайте снова вернемся и посмотрим, что произойдет, если ваш ответ на первый вопрос положительный. Затем следующий узел касается того, желательны ли другие вещи, кроме добродетели. Если вы говорите «нет», то вы циник, и удачи вам в этом. Несмотря на то, что Эпиктет, как известно, считал, что если вы не можете быть циником, то, по крайней мере, вы можете попытаться быть хорошим стоиком, имея в виду, что цинизм, по его мнению, является высшей формой философии, вам нужно быть готовым к жизни. очень минималистская жизнь. Вид минимализма, который включает в себя выбрасывание чашки, из которой вы пьете воду, и использование вместо нее рук, как это сделал знаменитый Диоген Синопский.

очень минималистская жизнь. Вид минимализма, который включает в себя выбрасывание чашки, из которой вы пьете воду, и использование вместо нее рук, как это сделал знаменитый Диоген Синопский.

Если вместо этого вы ответите, что, хотя добродетель является главным благом, в жизни есть и другие вещи, тогда вам нужно решить, необходимы ли эти вещи для эвдемонического пути или просто необязательны. Если необходимо, вы аристотелевец, а также немного элитист — поскольку Аристотель считал, что хорошая жизнь должна включать некоторое богатство, хорошее здоровье, образование и даже красивую внешность. Всем остальным в значительной степени не позволяют обстоятельства стать эвдемоном.

Наконец, если вы считаете, что добродетель имеет решающее значение, но другие вещи приветствуются (предпочтительны) или их следует избегать (нежелательны), пока они не мешают добродетели (они «безразличны» к ней ) то вы стоик. Само собой разумеется, учитывая название блога, который вы читаете, это моя собственная философия выбора.

_____

Ресурсы в эллинистических школах (в строгом алфавитном порядке):

Академический скептицизм

Цинизм

Cyrenaism

Epicureanism

Peripateticism

Стюцизм

, как это:

. Hall Halling Lake Halling Lake Halling Lake Halling Insing Insing I.

| Страницы философии | Словарь | Учебное пособие | Логика | Часто задаваемые вопросы | ||

|---|---|---|---|---|---|---|

| История | Хронология | Философы | Локк | |||

Эллинистическая философия

Эллинистический мир

Великий золотой век афинской философии, охватывающий Сократ , Платон и Аристотель просуществовал всего около ста лет. В последующие столетия изменения в политическом и культурном климате древнего мира имели тенденцию препятствовать многим разновидностям философского мышления.

Македонцы при Филиппе и Александре основали греческую империю, которая позже была завоевана римлянами.

Хотя общая культура этого «эллинистического» периода оставалась греческой по духу, политическая власть принадлежала высокоцентрализованному государству, созданному и поддерживаемому в основном за счет широкомасштабного применения военной силы.

(Когда-то) афинская традиция партисипативного правительства исчезла, поскольку отдельные граждане были исключены из значительного формирования социальной структуры своей жизни.

В последующие столетия изменения в политическом и культурном климате древнего мира имели тенденцию препятствовать многим разновидностям философского мышления.

Македонцы при Филиппе и Александре основали греческую империю, которая позже была завоевана римлянами.

Хотя общая культура этого «эллинистического» периода оставалась греческой по духу, политическая власть принадлежала высокоцентрализованному государству, созданному и поддерживаемому в основном за счет широкомасштабного применения военной силы.

(Когда-то) афинская традиция партисипативного правительства исчезла, поскольку отдельные граждане были исключены из значительного формирования социальной структуры своей жизни.

Таким образом, эллинистические философы уделяли меньше внимания, чем Платон и Аристотель, спекулятивному конструированию идеального государства, которое способствовало бы достижению счастливой жизни.

Вместо этого этические мыслители этого более позднего периода сосредотачивались на жизни отдельного человека, независимо от общества в целом. подробно описывая типы характера и действий, которые могут позволить человеку жить хорошо, несмотря на преобладающие политические реалии.

В целом, можно сказать, такие философы пытались показать, как мы должны жить, когда обстоятельства, не зависящие от нас, как будто делают бессмысленными все, что мы пытаемся совершить.

Таким образом, эллинистические философские школы проявляют меньше уверенности и предлагают менее радикальные решения, чем их афинские предшественники в золотую эру.

подробно описывая типы характера и действий, которые могут позволить человеку жить хорошо, несмотря на преобладающие политические реалии.

В целом, можно сказать, такие философы пытались показать, как мы должны жить, когда обстоятельства, не зависящие от нас, как будто делают бессмысленными все, что мы пытаемся совершить.

Таким образом, эллинистические философские школы проявляют меньше уверенности и предлагают менее радикальные решения, чем их афинские предшественники в золотую эру.

Эпикур и эпикурейцы

Древние атомщики (Левкипп и Демокрит) уже разработали систематическое описание природного мира, включающее множество конкретных материальных частиц, механические взаимодействия которых объясняют все, что происходит. В эллинистический период внимание было обращено на последствия такого взгляда на поведение человека.

| Эпикур Жизнь и творчество .  . эпикурейство . эпикурейство Библиография Интернет-источники |

Эпикур и его последователи указывали (например, в Принципах Доктрины ) что, поскольку неразрушимые атомы, составляющие материальный мир, движутся, отклоняются и сталкиваются совершенно случайно, все, что происходит во вселенной, находится вне досягаемости прямого человеческого контроля. (Обратите внимание, как эта позиция проецирует эллинистическое политическое бессилие на мир природы.) Следовательно, человеческая жизнь по существу пассивна: все, что мы можем сделать, — это переживать то, что происходит, не предполагая, что мы способны изменить это. Тем не менее, Эпикур считал, что такая жизнь может быть хорошей, если переживания в основном приятны.

Таким образом, в Письме к Меноцею Эпикур утверждал, что истинная цель человеческой жизни — достичь умственного покоя

{греч. αταραξια [атараксия]} и свобода от боли.

Все наши чувственные желания естественны, и их удовлетворение следует желать, поскольку насыщение всегда доставляет удовольствие, а неудовлетворенное желание вызывает легкую боль. Материальные блага ценны лишь в той мере, в какой обладание ими способствует достижению мира.

Более того, Эпикур считал, что у нас нет оснований жаловаться на то, что человеческая жизнь должна прийти к концу.

Поскольку смерть приводит к уничтожению личности, утверждал он, ее нельзя пережить, и поэтому нечего бояться.

Таким образом, эпикуреизм давным-давно резюмировался как точка зрения, рекомендовавшая нам «расслабляться, есть, пить, веселиться».

( Луки 12:19-20)

Материальные блага ценны лишь в той мере, в какой обладание ими способствует достижению мира.

Более того, Эпикур считал, что у нас нет оснований жаловаться на то, что человеческая жизнь должна прийти к концу.

Поскольку смерть приводит к уничтожению личности, утверждал он, ее нельзя пережить, и поэтому нечего бояться.

Таким образом, эпикуреизм давным-давно резюмировался как точка зрения, рекомендовавшая нам «расслабляться, есть, пить, веселиться».

( Луки 12:19-20)

Пародия точна до конца: Эпикур действительно полагал, что успешная жизнь — это жизнь, состоящая из личного удовлетворения и достижения счастья в этой жизни.

Но философы-эпикурейцы были менее уверены, чем многие их более поздние подражатели, в перспективах получения больших удовольствий в обычной жизни.

Вместо этого они подчеркивали душевный покой, который приходит от принятия всего происходящего без жалоб и борьбы.

Обратите внимание еще раз, что это разумная реакция на мир природы и социальную среду, которые не предусматривают эффективных индивидуальных действий.

Римский философ Лукреций защищал аналогичный набор тезисов, включая как атомизм в целом, так и эпикурейскую приверженность спокойствию в его философской поэме De Rerum Naturae ( О природе вещей ).

Эпиктет и стоики

Соперничающей философской школой в Афинах была школа стоиков. Как первоначально разработали Зенон из Кития и Хрисипп, стоицизм предлагал исчерпывающую коллекцию человеческих знаний, охватывающую формальную логику, физическое изучение мира природы и полностью натуралистическое объяснение человеческой природы и поведения. Поскольку каждый человек является микрокосмом вселенной в целом, полагали они, можно применять одни и те же методы изучения как к жизни, так и к природе в равной степени.

| Эпиктет Жизнь и творчество . . Стоицизм Библиография Интернет-источники |

В эллинистический период Эпиктет кратко отметил основные черты жизни, прожитой таким образом в соответствии с природой, в его Энхейридион ( Руководство ). Опять же, ключ в том, чтобы понять, как мало из того, что происходит, находится под нашим контролем, и

стоицизм заработал свою репутацию сурового образа жизни с рекомендациями принимать все, что преподносит нам судьба, без жалоб, беспокойства или каких-либо чувств.

Поскольку семья, друзья и материальные блага преходящи, утверждал Эпиктет, мы никогда не должны привязываться к ним.

Вместо этого мы относимся ко всему и ко всем, с кем сталкиваемся в жизни, как к временному благословению (или проклятию), зная, что все они уйдут от нас естественным путем.

Опять же, ключ в том, чтобы понять, как мало из того, что происходит, находится под нашим контролем, и

стоицизм заработал свою репутацию сурового образа жизни с рекомендациями принимать все, что преподносит нам судьба, без жалоб, беспокойства или каких-либо чувств.

Поскольку семья, друзья и материальные блага преходящи, утверждал Эпиктет, мы никогда не должны привязываться к ним.

Вместо этого мы относимся ко всему и ко всем, с кем сталкиваемся в жизни, как к временному благословению (или проклятию), зная, что все они уйдут от нас естественным путем.

Этот совет действительно кажется холодным и резким, но он работает! Если мы действительно не привязываемся и ни о чем не заботимся, то потеря никогда не нарушит спокойствие и мир нашей жизни. Такой образ жизни может быть счастливым даже для такого раба, как Эпиктет. Но более поздние римские стоики, такие как Сенека и Марк Аврелий ясно дал понять в своих жизнях и сочинениях, что это имеет значение даже для тех, кто богаче.

| Философская этика | |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Предыдущий | Следующий | ||||||

Древние скептики

Еще одна школа эллинистической философии еще раз иллюстрирует преобладающее отсутствие уверенности, вызванное жизнью в эту эпоху. Скептики полагали, что возможности человеческого знания сильно ограничены по объему и применению.

Скептики полагали, что возможности человеческого знания сильно ограничены по объему и применению.

Скептицизм начался с Пиррона Элидского, который учил, что кроме поверхностной информации, предоставляемой органами чувств, у нас нет подлинного знания о природе вещей. Не имея возможности достичь уверенности в общей структуре мира, люди часто должны воздерживаться от суждений, что является единственной рациональной реакцией на ситуации, в которых они невежественны. Этот курс, естественно, приводит к почти полному отсутствию активности, что Пиррон считал эквивалентом душевного спокойствия. Хотя он ничего не написал, Пиррон оказал сильное влияние на последующие поколения через своего ученика, Тимон Филий и члены более поздней Академии.

Столетия спустя Секст Эмпирик написал историю скептической философии, Очерки пирронизма , и использовал пирронианский подход для критики претензий других школ мысли.

Он ясно дал понять, что скептический вызов традиционным теориям познания проистекает из необычайно строгого определения самого знания. Если бы мы могли только правильно сказать, чтобы знать, что

абсолютно уверен или

несомненно, тогда действительно будет известно очень мало.

Хотя в его время это широко игнорировалось, работа Секста сыграла важную роль в

современное возрождение интереса к скептической философии.

Если бы мы могли только правильно сказать, чтобы знать, что

абсолютно уверен или

несомненно, тогда действительно будет известно очень мало.

Хотя в его время это широко игнорировалось, работа Секста сыграла важную роль в

современное возрождение интереса к скептической философии.

Религия и философия

Несмотря на (или из-за) мрачные перспективы этих философских школ, поздний эллинистический период также привел к значительному продвижению к объединению древней греческой философской традиции с ближневосточными религиями иудаизма и христианства.

Филон Иудейский, например, пытался разработать комплексный взгляд, охватывающий как Платон и иудаизм.

Это была непростая задача, поскольку традиционная религия Писания была конкретной и исторически укорененной, а философия Платона была чрезвычайно абстрактной и общей.

Но поскольку он полагал, что одно и то же божество вдохновило человеческое осознание истины в обоих контекстах, Филон утверждал, что синтез должен быть возможен. Религиозные тексты он интерпретировал аллегорически, находя в их структуре ключи и намеки на более глубокую философскую истину.

(Аллегория — опасно мощный инструмент; она часто позволяет или даже поощряет «открытие» почти любой понравившейся доктрины даже в самых прямолинейных прозаических текстах.

Возможно, «Зеленые яйца и ветчина» — это глубоко подрывное выражение коммунистической политической идеологии, в то время как «Берт и Эрни» поощряют гомосексуальный образ жизни и . . . .)

Для Филона благость единого трансцендентного бога выражается через божественное слово

{греч. λογος [логос]}, который является организующим принципом, объясняющим все в космосе.

Религиозные тексты он интерпретировал аллегорически, находя в их структуре ключи и намеки на более глубокую философскую истину.

(Аллегория — опасно мощный инструмент; она часто позволяет или даже поощряет «открытие» почти любой понравившейся доктрины даже в самых прямолинейных прозаических текстах.

Возможно, «Зеленые яйца и ветчина» — это глубоко подрывное выражение коммунистической политической идеологии, в то время как «Берт и Эрни» поощряют гомосексуальный образ жизни и . . . .)

Для Филона благость единого трансцендентного бога выражается через божественное слово

{греч. λογος [логос]}, который является организующим принципом, объясняющим все в космосе.

Отцы христианской церкви не отставали.

Самые ранние из них либо рассматривали философию как источник еретического богословия (Ириней), либо выступали с общими антиинтеллектуальными тирадами против силы человеческого разума (Тертуллиан).

Но Юстин Мученик тщательно отметил естественное сходство между зарождающимся христианским богословием и традициями мысли, восходящими к Платону, а Ориген явно стремился объединить их в единую систему. Этот путь развития продолжался веками, достигнув своего апогея у Григория Нисского и Амвросия, учителя Августин .

Этот путь развития продолжался веками, достигнув своего апогея у Григория Нисского и Амвросия, учителя Августин .

Плотин

Версия платоновской философии, которая стала частью богословия средних веков, имела, однако, довольно мало общего с мыслью самого Платона. Вместо этого оно было получено из квази-мистических сочинений Плотина. В афористической книге под названием Эннеады , Плотин использовал увлечение Платона абстрактным формы вещей в качестве отправной точки для всеобъемлющего метафизического взгляда на космос.

Согласно Плотину, форма Добра является трансцендентным источником всего во вселенной:

из его центральной сердцевины другие формы исходят наружу, подобно ряби в пруду, теряя по пути меру реальности.

Таким образом, хотя ранние эманации сохраняют большую часть абстрактной красоты своего источника, в тех, кто находится на окраинах космоса, осталось очень мало хорошего.

Тем не менее Плотин полагал, что тщательное изучение чего бы то ни было в мире может привести нас к центральной реальности. если мы используем информацию, которую он предоставляет, как основу для наших рассуждений о его происхождении в чем-то более значительном.

В принципе, последовательное применение этой техники в конце концов приведет нас к созерцанию самого Добра и познанию природы Вселенной.

если мы используем информацию, которую он предоставляет, как основу для наших рассуждений о его происхождении в чем-то более значительном.

В принципе, последовательное применение этой техники в конце концов приведет нас к созерцанию самого Добра и познанию природы Вселенной.

Но поскольку Добро является для Плотина и причиной вселенной, и источником ее нравственных качеств, философское изучение есть искупительная деятельность. Достижение мистического единения с причиной мироздания обещает дать нам не только знание, но и истинные элементы добродетели. Именно эту неоплатоническую философию христиане нашли столь подходящей для своих теологических целей. Как только Добро отождествляется с богом писания, детали выясняются довольно естественно. Таким образом, мы обнаружим, что такого рода понятия были популярной чертой средневековой философии.

| История философии | |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Предыдущий | Следующий | ||||||

The Philosophy Pages Гарта Кемерлинга находятся под лицензией Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.