Аграрная реформа П.А.Столыпина

©

Тетушкина Лариса Михайловна – учитель истории и обществознания МАОУ «Центр образования №13 имени Героя Советского Союза Н.А.Кузнецова» г. Тамбова

Тема: Аграрная реформа П.А.Столыпина (2 ч)

Цель урока:

— обеспечит усвоение учащимися целей, содержания и значения реформ П.А.Столыпина.

— Подвести учащихся к пониманию причин, по которым реформы П.А.Столыпина не нашли широкой поддержки в стране.

— Продолжить формирование умений участвовать в обсуждении, аргументировано высказывать свою точку зрения, работать с документами и вопросами в форме ЕГЭ, самостоятельно делать выводы.

Основные понятия: хутор, отруб, кооперация, землеустроительные комиссии, переселенческая политика

Тип урока: урок – практикум.

Оборудование урока: учебник Н. В.Загладина, С.И. Козленко «История Отечества XX – начало XX века» (§6), раздаточный материал к уроку (см. Приложение), карта «Российская империя в 1907-1914 гг. Аграрная реформа П.А.Столыпина», тетрадь.

В.Загладина, С.И. Козленко «История Отечества XX – начало XX века» (§6), раздаточный материал к уроку (см. Приложение), карта «Российская империя в 1907-1914 гг. Аграрная реформа П.А.Столыпина», тетрадь.

Ход урока.

Организационный момент.

Актуализация опорных знаний учащихся по теме: «Изменения в политической системе Российской империи после революции 1905-1907гг»

Изучение новой темы.

План.

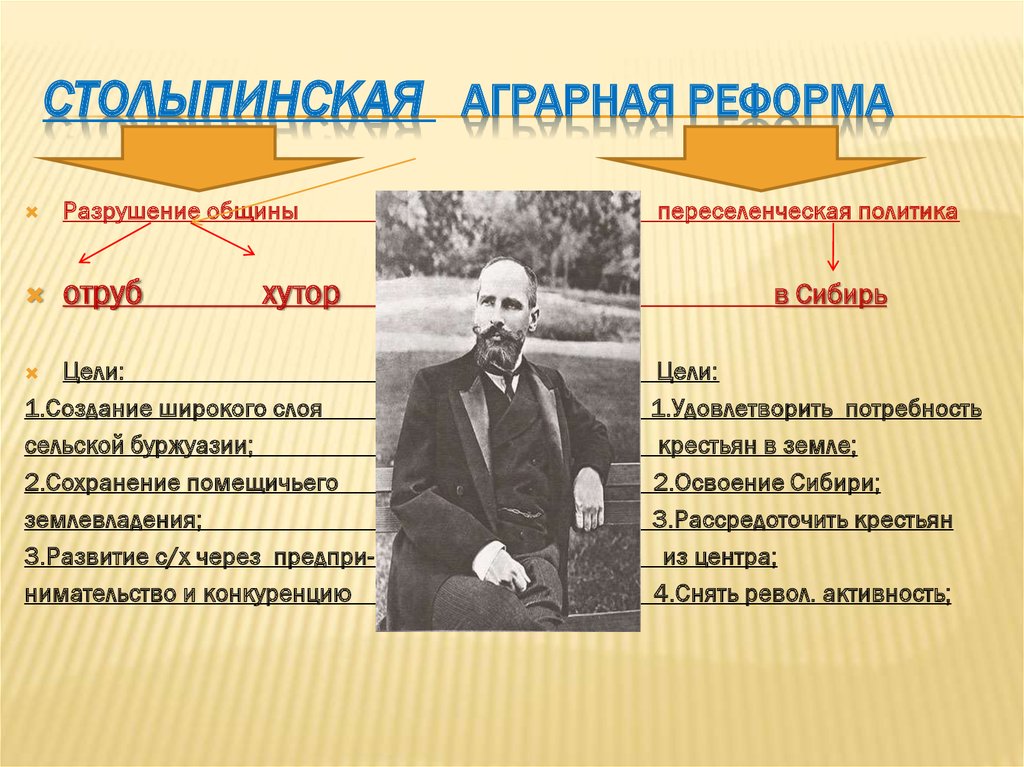

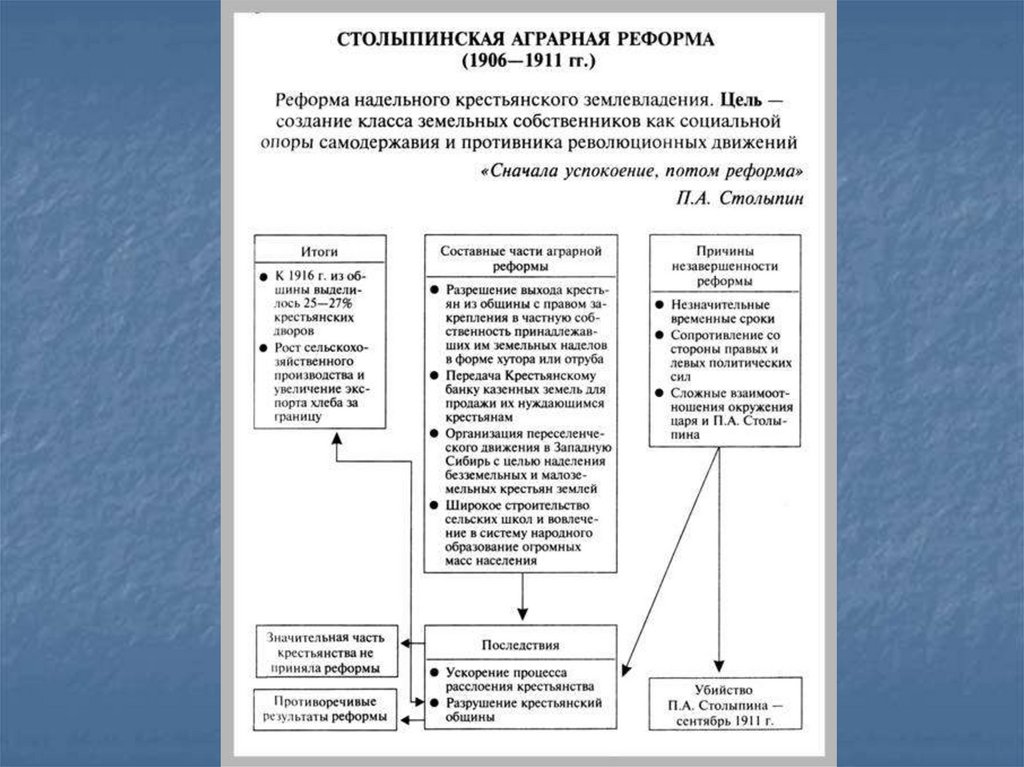

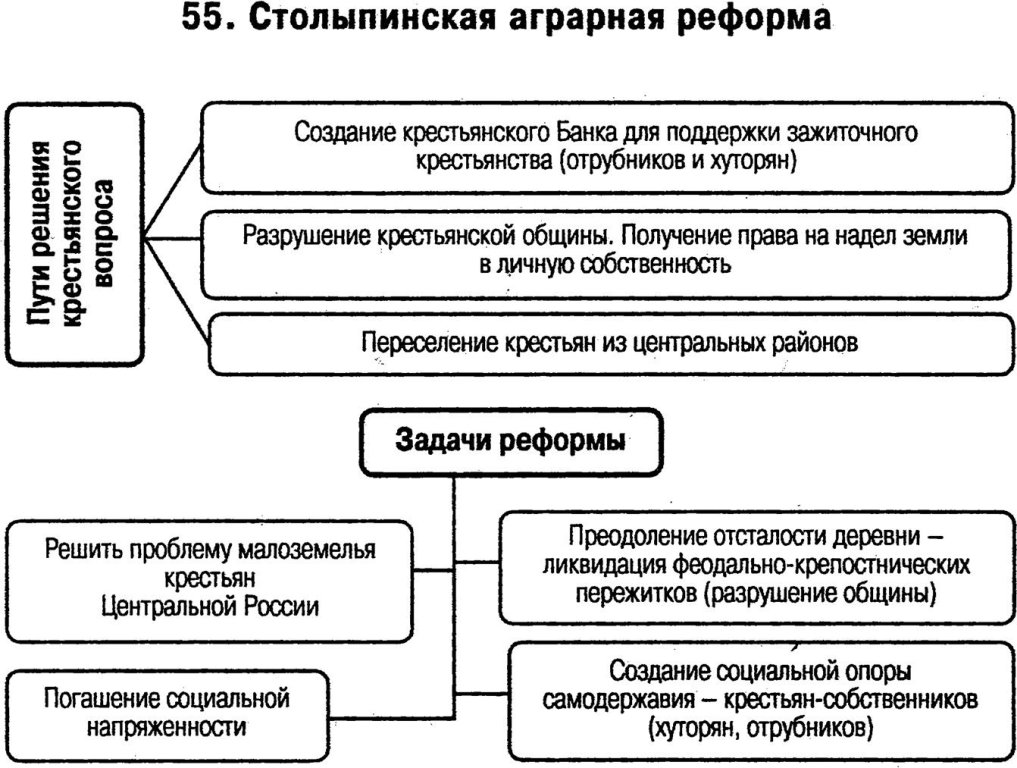

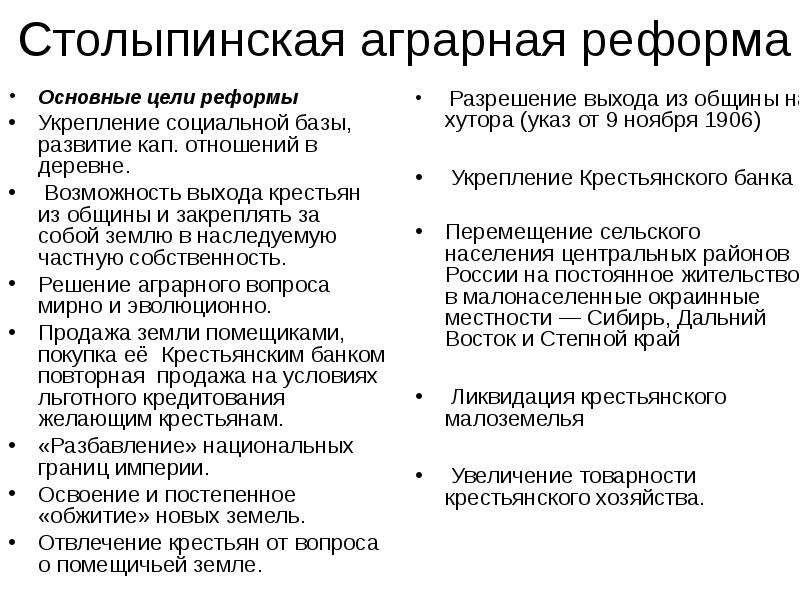

Причины реформ и задачи реформ.

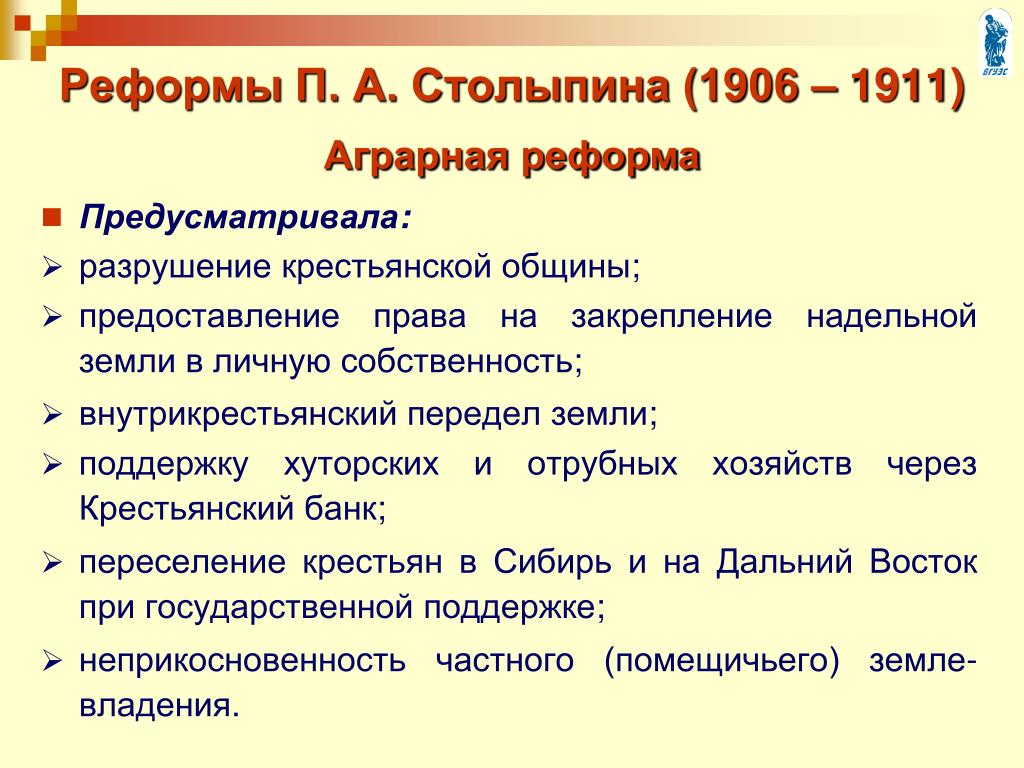

Основные направления аграрной реформы.

Итоги и значение аграрной реформы П.А.Столыпина.

Беседа с учащимися по вопросам:

Назовите одну из главных причин первой российской революции?

Был ли решен аграрный вопрос в ходе революции?

Каких изменений добились крестьяне в ходе первой русской революции?

Как вы полагаете, почему спад революционного движения для П.

А.Столыпина стал сигналом к активизации реформаторской деятельности правительства, а не наоборот?

А.Столыпина стал сигналом к активизации реформаторской деятельности правительства, а не наоборот?Вспомните, что такое крестьянская община. Какую роль она играла в аграрных

отношениях России в начале XX века?

Учащиеся формулируют и записывают в тетрадь основные причины проведения реформы и задачи, которые необходимо решить.

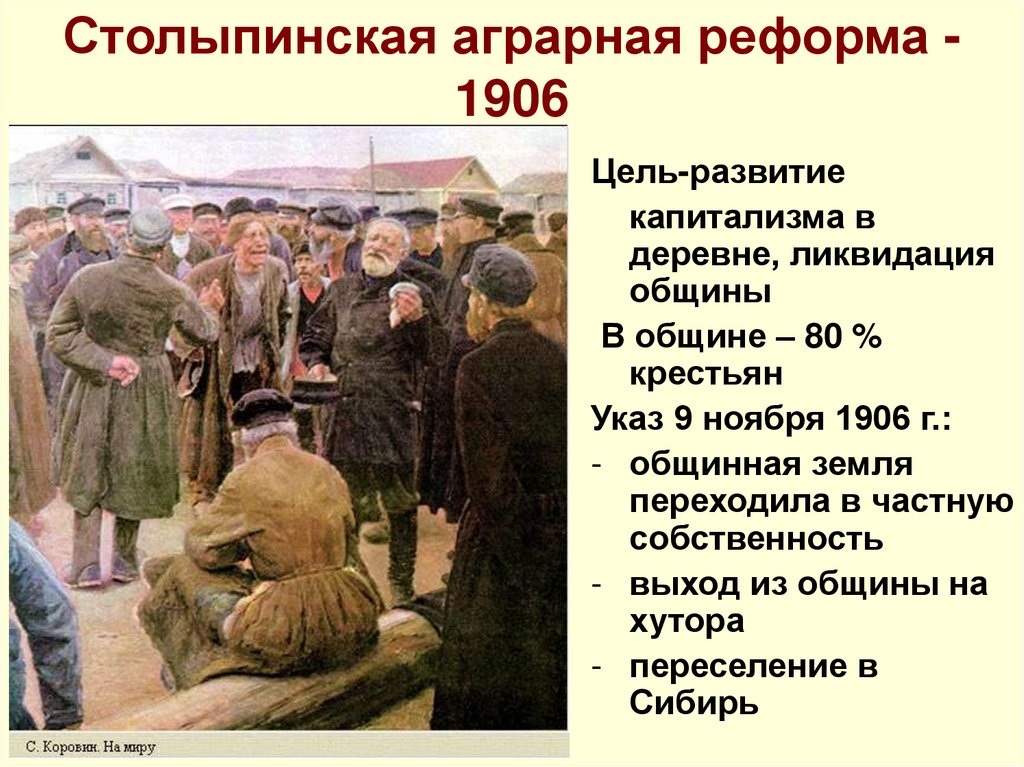

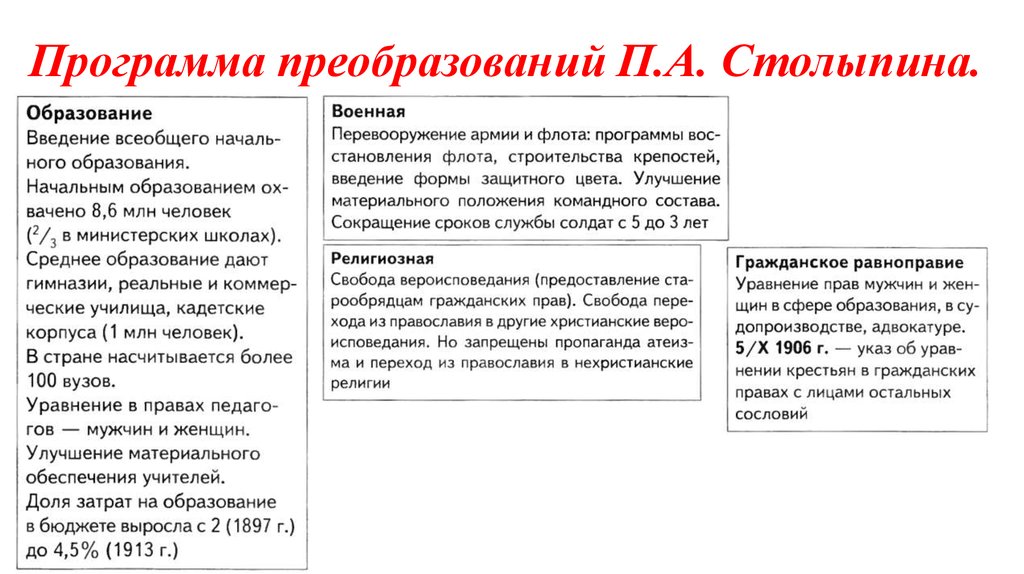

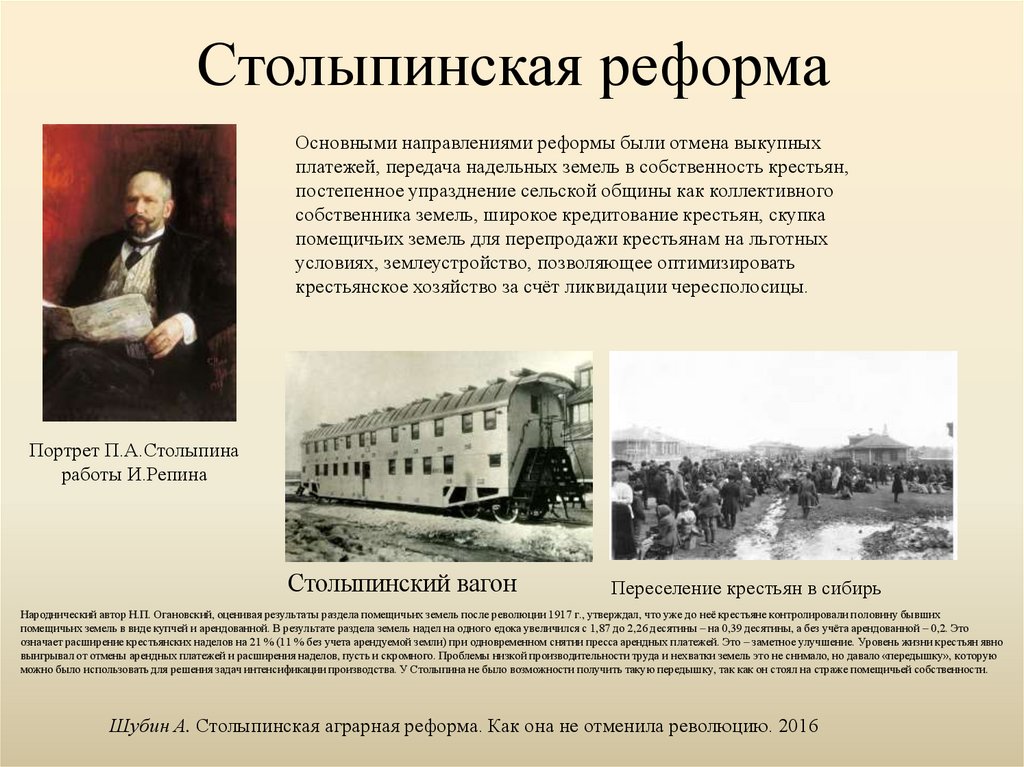

Учитель: Программа реформ, которую задумывал П.А.Столыпин, охватывала самые разные отрасли, включая изменения систем местного самоуправления и образования. Как и противники царского режима, премьер-министр П.А.Столыпин видел главную проблему в аграрном вопросе. Аграрная реформа включала в себя несколько направлений.

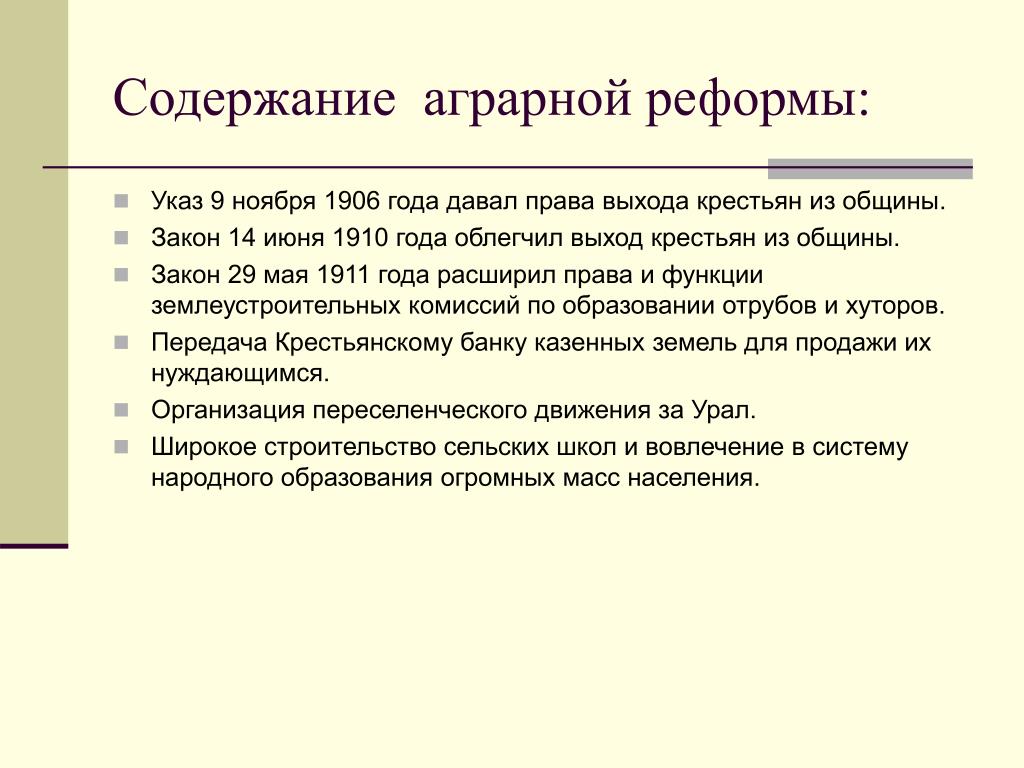

Основные направления аграрной реформы.

Задание учащимся:

Прочитайте фрагменты «Указа 9 ноября 1906 года» и «Закона об изменении некоторых постановлений о крестьянском землевладении» от 14 июня 1910 года и заполните таблицу:

«Основные направления аграрной реформы П. А.Столыпина» (см. Приложение №1)

А.Столыпина» (см. Приложение №1)

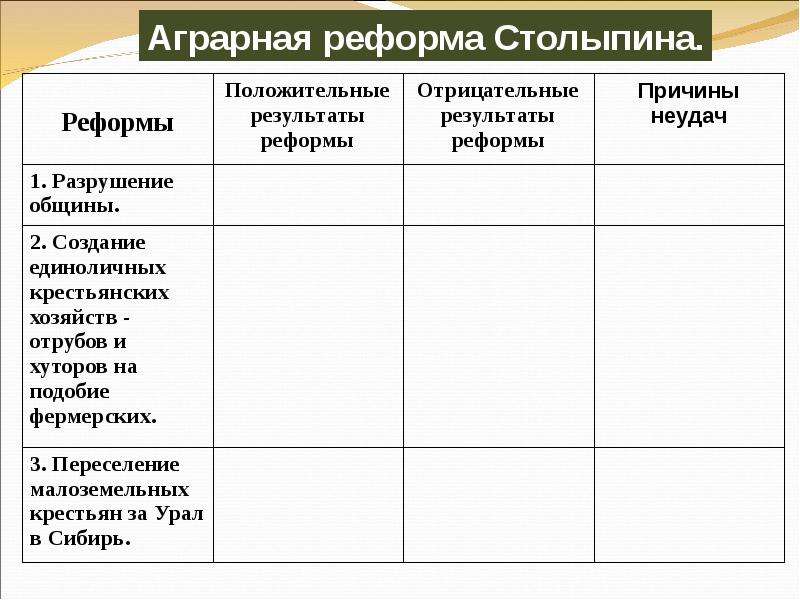

Основные направления аграрной реформы | Формы проявления | Итоги аграрной реформы |

1. Разрушение крестьянской общины | ||

2. Переселенческая политика | ||

3. Крестьянская кооперация. |

Беседа с учащимися по вопросам к документу (задания ЕГЭ С 1-3)

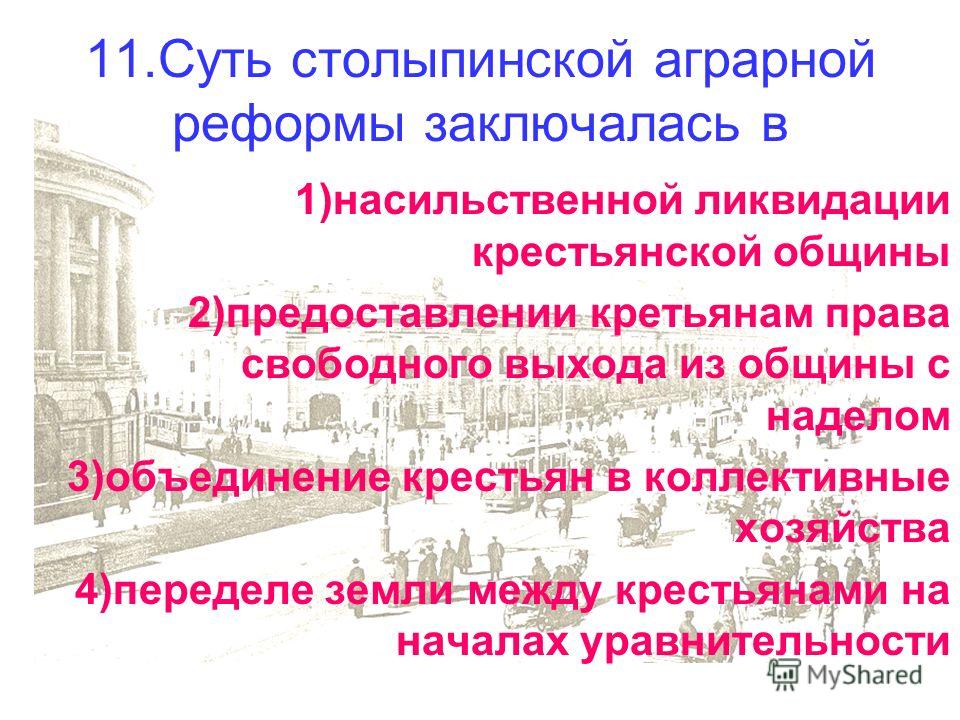

С. Какое право каждому крестьянину давал Указ 9 ноября 1906 года?

С. Каков «механизм» выхода крестьян из общины?

С. В течении какого времени крестьянин мог стать лично свободным?

С. Каковы, думаете, для чего было необходим разрушение крестьянской общины?

Каковы, думаете, для чего было необходим разрушение крестьянской общины?

С. Какова цель проведения правительством аграрной реформы? (записать в тетрадь).

Работа с терминами (задания ЕГЭ части В):

Установите соответствие между понятиями и их определениями. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

Понятия | Определения |

А) отруб | 1) форма организации труда и производства, основанная на групповой собственности, форма связей между предприятиями занятыми производством определенной продукции |

Б) хутор | 2) участок земли, выделенный крестьянину при выходе из общины с сохранением его двора в деревни |

В) кооперация | 3) крестьяне, переселенные из центральных губерний на свободные казенные земли за Урал |

Г) переселенцы | 4) участок земли, выделенный крестьянину при выходе из общины, с переселением из деревни на свой участок |

А | Б | В | Г |

Задание учащимся (задания в формате ЕГЭ С7).

Сравните взгляды и аргументы реформаторов П. А. Столыпина и С. Ю. Витте в отношении помещичьего землевладения, высказанные ими в ходе проведения аграрной реформы. Укажите, что было общим, а что различным (не менее трех различий) (См. Приложение №2 ).

Запишите ответ в тетради в форме таблицы.

Общее | |

Различное | |

Вопросы к документам (задания в формате ЕГЭ С1 –С3).

Какую важную политическую особенность учитывал С.

Ю. Витте, но отказывался принимать во внимание П. А. Столыпин?

Ю. Витте, но отказывался принимать во внимание П. А. Столыпин?Как вы считаете, кто из реформаторов исторически оказался прав?

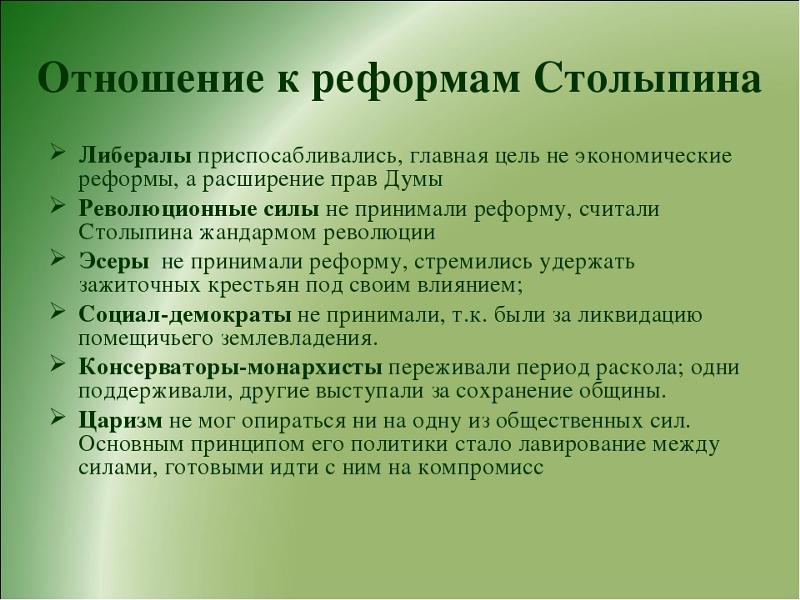

Почему Столыпин как реформатор подвергся критики левыми и правыми?

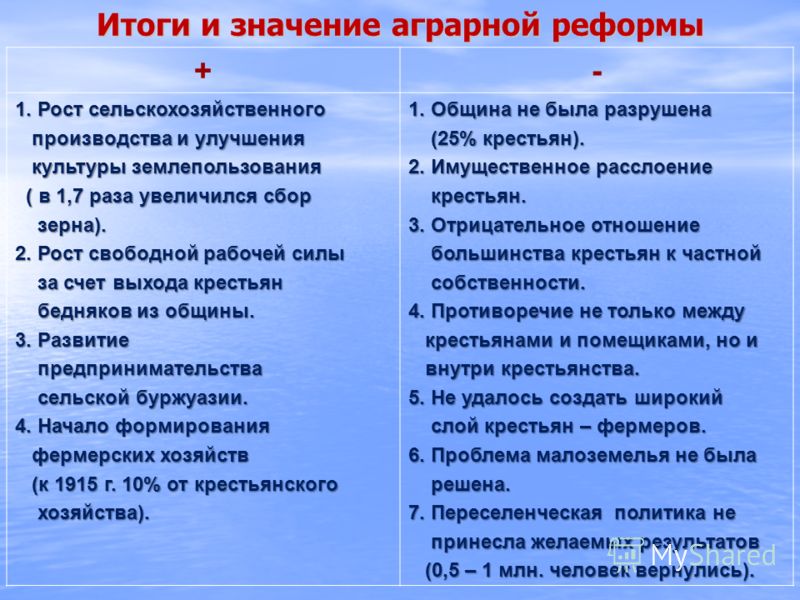

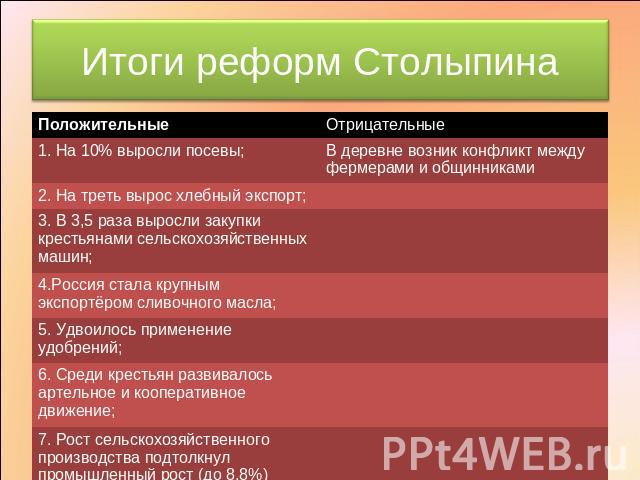

Итоги и значение аграрной реформы П.А.Столыпина.

Работа с фрагментом документа (задания в формате ЕГЭ С1 – С3).

Лобанов Е.В. Петр Столыпин: эволюция экономических взглядов (см. Приложение №3)

Вопросы к документу.

Кратко (в двух-трех предложениях) сформулируйте и запишите в тетрадь основную оценку аграрной реформы П.А. Столыпина автором статьи.

В чем автор видит причину неудач аграрной реформы?

Учитель: в историографии и публицистике сложились весьма различные точки зрения на политику П. А.Столыпина (задания в формате ЕГЭ С5).

А.Столыпина (задания в формате ЕГЭ С5).

С5. Ниже приведены три точки зрения на политику П.А.Столыпина.

Проводившиеся реформы отвечали глубинным интереса развития страны, дали значительные положительные результаты, и если бы на их реализацию историей был отпущен более длительный срок, привели бы к устойчивому развитию России как одного из мировых лидеров.

Реформы П.А.Столыпина были слабой попыткой совместить несовместимое – интересы развития страны и сохранение господства старой земельной аристократии. Реформы в целом провалились, а их влияние на развитие России следует оценить негативно.

Столыпинская политика – это сложный и противоречивый процесс, включающий и прогрессивные и консервативные элементы. Итоги реформ выглядят как половинчатые: частичный успех соседствует с крупными просчетами.

Вариант 1. Класс делится на три группы.

Задача каждой из групп: используя материалы урока и текст учебника, привести не менее трех фактов, положений, которые могут служить аргументами подтверждающими одну из точек зрения.

Вариант 2. Индивидуальная работа учащихся.

Задание: Укажите, какая из названных точек зрения вам представляется более предпочтительной Приведите не менее трех фактов, положений, которые могут служить аргументами, подтверждающими избранную вами точку зрения.

По окончании работы ее результаты обсуждаются.

Закрепление.

Выполнение теста по теме: Реформы П.А.Столыпина (см. Приложение №4).

Домашнее задание: §6, заполнить третью колонку таблицы «Основные направления аграрной реформы П.А.Столыпина»

Список литературы:

Загладин Н.В. Козленко С.

И.

И.

История Отечества. XX – начало XXI века: Учебник для 11 класса средних общеобразовательных учебных заведений. – М,: «ТИД «Русское слово –РС», 2008.

Лобанова Е.В.

Петр Столыпин: эволюция экономических взглядов // Экономическая история: Реформы и реформаторы. — М., 1995. — С. 28—31.

Орлов А.С., Георгиев В.А.

Хрестоматия по истории России: учебное пособие. – М.: Изд-во Проспект, 2006., с 365 – 368.

4. Единый государственный экзамен. – М.: Просвещение, 2008, 2009.

Приложение к уроку: Аграрная реформа Столыпина.

Приложение №1

Указ Правительствующему Сенату о дополнении некоторых постановлений действующего закона, касающихся крестьянского землевладения и землепользования ( с сокращениями)

9 ноября 1906 год

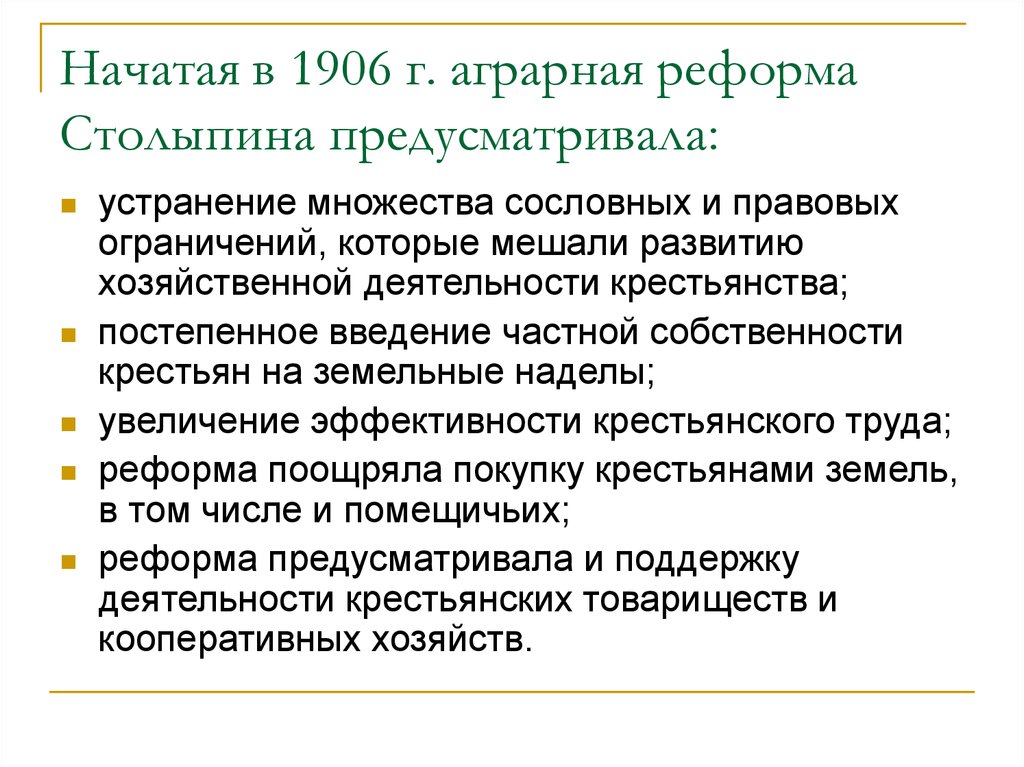

Указ положил начало аграрной реформе, вошедшей в историю как «Столыпинская». Указ подготавливался с мая 1906 года, после того как первый съезд дворянских обществ рекомендовал правительству разрешить крестьянам свободно выходить из общины и переселяться на окраины. Проект указа был внесен П.А. Столыпиным в Совет Министров 1 октября 1906 г. При обсуждении часть министров выразила опасение, что его принятие до созыва II Думы вызовет решительный отпор всех партий. Но П.А. Столыпин и большинство министров настояли на его утверждении.

Указ подготавливался с мая 1906 года, после того как первый съезд дворянских обществ рекомендовал правительству разрешить крестьянам свободно выходить из общины и переселяться на окраины. Проект указа был внесен П.А. Столыпиным в Совет Министров 1 октября 1906 г. При обсуждении часть министров выразила опасение, что его принятие до созыва II Думы вызовет решительный отпор всех партий. Но П.А. Столыпин и большинство министров настояли на его утверждении.

Манифестом Нашим от 3 ноября 1905 г. взимание с крестьян выкупных платежей за надельные земли отменяется с 1 января 1907 г. С этого срока означенные земли освобождаются от лежащих на них, в силу выкупного долга, ограничений, и крестьяне приобретают право свободного выхода из общины, укреплением в собственность отдельных домохозяев, переходящих к личному владению, участков из мирского надела.

Каждый домохозяин, владеющий надельной землей на общинном праве, может во всякое время требовать укрепления за собой в личную собственность причитающейся ему части из означенной земли.

В обществах, в коих не было общих переделов в течение 24-х лет, предшествующих заявлению отдельных домохозяев о желании перейти от общинного владения к личному, за каждым таким домохозяином укрепляются в личную собственность, сверх усадебного участка, все участки общинной земли, состоящие в его постоянном (не арендном) пользовании.

В обществах, в коих в течение 24-х лет, предшествовавших заявлению отдельных домохозяев о желании перейти от общинного владения к личному, были общие переделы, за каждым сделавшим такое заявление домохозяином укрепляются в личную собственность, сверх усадебного участка, все те участки общинной земли, которые предоставлены ему обществом в постоянное, впредь до следующего общего передела, пользование.

12. Каждый домохозяин, за коим укреплены участки надельной земли, имеет право во всякое время требовать, чтобы общество выделило ему, взамен сих участков, соответственный участок, по возможности к одному месту.

Законодательство эпохи империализма и буржуазно демократических революций

// Российское законодательство Х-ХХ вв. М., 1994. Т. 9. С. 234-240.

«Закона об изменении некоторых постановлений о крестьянском землевладении»

14 июня 1910 г.

Был санкционирован III Государственной думой. Закрепил основные положения аграрной реформы, начатой указом 9 ноября 1906 г.

Глава 1.

О правах крестьян на укрепление и выдел участков общинной земли

А. В обществах и селениях, не производящих общих переделов.

Общества и имеющие отдельные владения селения, в коих не было общих переделов со времени наделения их землей, признаются перешедшими к наследственному (участковому или подворному) владению.

Б. В обществах и селениях, производящих общие переделы.

9. Каждый домохозяин, владеющий надельной землей на общинном праве, может во всякое время требовать укрепления в личную его или в подлежащих случаях… в общую с другими членами семьи собственность причитающейся выходящим из общины части означенной земли. При отсутствии родоначальника в семье, ведущей одно хозяйство, споры о том, кто из членов семьи является домохозяином, разрешаются волостным судом.

10. Владельцы укрепленных участков и неотделенные ко времени укрепления члены их семейств лишаются права участия в оставшейся в общинном владении надельной земле, которая к означенному времени переделялась на общинных основаниях, сохраняя за собой право участия в пользовании угодьями, переделяемыми на особых основаниях или вовсе непеределяемыми, согласно статьям 17 и 19.

17. Домохозяева, за коими укреплены в личную собственность участки общинной земли.., сохраняют за собой право пользования в неизменной доле теми сенокосными, лесными и другими угодьями, которые переделяются на особых основаниях, например, по произведениям почвы и т. п.

п.

19. Право участия в пользовании непеределяемыми угодьями, как-то: мирской усадебной землей, проездами, прогонами, выгоном, водопоем, пастбищем, оброчными статьями и проч., укрепляются в неизменной доле, если таковая может быть определена на основании актов землеустройства, общественных приговоров и других достоверных данных. В противном случае сохраняется лишь право на участие в пользовании названными угодьями на принятых в обществе основаниях.

Каждый домохозяин, за коим укреплены участки надельной земли в порядке, установленном в статьях 9-19 и 22-30, имеют право требовать, чтобы общество выделило ему, взамен сих участков, соответствующий участок к одному, по возможности, месту.

Если выдел (ст. 32) признан подлежащими установлениями удобным или невозможным, то общество обязано удовлетворить желающего выделиться домохозяина деньгами по взаимному с ним соглашению, а при не достижении соглашения — по оценке, установляемой уездной землеустроительной комиссией.

Если домохозяин, желающий выделиться, найдет определенную комиссией оценку для себя невыгодной, то может отказаться от получения денег и продолжать владеть укрепленными в его собственность участками в прежних границах.

Если домохозяин, желающий выделиться, найдет определенную комиссией оценку для себя невыгодной, то может отказаться от получения денег и продолжать владеть укрепленными в его собственность участками в прежних границах.

35. При общих переделах право требовать выдела к одним местам на основании новой разверстки предоставляется также домохозяевам, не закрепившим ранее за собой участков надельной земли, если требование это заявлено до постановления приговора о переделе.

Глава 2. О переходе целых обществ к отрубному владению

45. Переход целых обществ и селений с наследственным (участковым или подворным) землевладением к владению в отрубных участках совершается по приговорам, постановляемым простым большинством всех домохозяев, имеющих право голоса на сходе.

Сидельников СМ. Аграрная реформа Столыпина. — М1973. С. 112-123.

Приложение №2

Сравните взгляды и аргументы реформаторов П. А. Столыпина и С. Ю. Витте в отношении помещичьего землевладения, высказанные ими в ходе проведения аграрной реформы.

А. Столыпина и С. Ю. Витте в отношении помещичьего землевладения, высказанные ими в ходе проведения аграрной реформы.

Из выступления П. Л. Столыпина в Государственной думе (10 мая 1907 года)

«…Если бы не только частновладельческую, но даже всю землю без малейшего исключения, даже землю, находящуюся в настоящее время под городами, отдать в распоряжение крестьян, то… в 14 губерниях недостало бы и по 15, а в Полтавской пришлось бы лишь по 9, а в Подольской всего по 8 десятин. Это объясняется крайне неравномерным распределением по губерниям не только казенных и удельных земель, но и частновладельческих. Из этого следует, что придется прибегнуть к тому же средству, которое предлагает правительство, то есть к переселению… Россия, господа, не вымирает; прирост ее населения превосходит прирост всех остальных государств всего мира, достигая на 1000 человек 15 в год. Так что для удовлетворения землей одного только прирастающего населения, считая по 10 десятин на один двор, потребно было бы ежегодно 3 500 000 десятин. Из этого ясно, господа, что путем отчуждения, разделения частновладельческих земель земельный вопрос не разрешается».

Из этого ясно, господа, что путем отчуждения, разделения частновладельческих земель земельный вопрос не разрешается».

Из доклада С. Ю. Витте (январь 1906 года)

«…Огромное количество поступающих крестьянских заявлений показывает, что в среде их слагаются весьма твердые, иногда своеобразные по этому предмету воззрения, как, например, повторяющееся в ряде заявлений указание на приобретение ими уже права на арендуемые ими земли, много раз оплаченные в стоимости своей внесенными арендными платежами. Представляется, по-видимому, предпочтительным для помещиков поступиться частью земель, как это было сделано в 1861 году, и обеспечить за собою владение остальною частью, нежели лишиться всего, может быть, на условиях гораздо более невыгодных, или испытать на себе тяжесть введения прогрессивного подоходного налога, при котором существование крупной земельной собственности немыслимо».

Приложение №3

Российский историк Лобанов Е. В. о результатах аграрных реформ П.А. Столыпина

В. о результатах аграрных реформ П.А. Столыпина

Эффективность аграрной реформы П. Столыпина неоднозначно оценивается историками. К положительным моментам, несомненно, можно отнести попытку уничтожить такой архаичный институт, как община; политику переселения крестьян, ликвидацию многих ограничений на их передвижение, избрание места жительства, вида занятий; размежевание запутанного землевладения соседствующих деревень. Негативными моментами можно назвать форсированное насаждение хуторов и отрубов… без учета местных условий…

Несмотря на различные точки зрения, большинство историков сходятся на том, что вопреки многим положительным моментам реформа все же не удалась: не уничтожила общины, не создала внушительный слой «сильных» хозяев, который составил лишь 4-5% сельского населения. Причинами неудачи называются многие факторы экономического и политического характера, хотя кроме них существовали и чисто психологические. Основной порок помещичьего землевладения. .. заключается даже не в крестьянском малоземелье и безземелье, а в том, что оно непомерным грузом давило на психологию мужика, приучало к сознанию своей второстепенности, примиряло с бесправным положением…

.. заключается даже не в крестьянском малоземелье и безземелье, а в том, что оно непомерным грузом давило на психологию мужика, приучало к сознанию своей второстепенности, примиряло с бесправным положением…

Кроме того реформу готовили люди, недостаточно знавшие русскую деревню. Сам Столыпин увлекся идеей перестройки России по западному образцу. Главный теоретик землеустройству А.А. Кофод (по происхождению датчанин) долгое время жил в Псковской губернии, однако, даже изучив русскую деревню, не смог постичь психологию русского крестьянства…

Если говорить о столыпинской аграрной реформе как об аграрной революции, то она не удалась… Если же рассматривать ее как первый шаг в эволюционной перестройке русской деревни, то нельзя отрицать прогрессивности этой реформы и смелости человека, сделавшего этот решительный

Лобанова Е.В. Петр Столыпин: эволюция экономических взглядов // Экономическая история: Реформы и реформаторы. — М., 1995. — С. 28—31.

— М., 1995. — С. 28—31.

Приложение№4

Тест по теме: Реформы П.А.Столыпина.

1. Основным пережитком крепостничества в начале XX века в сельском хозяйстве оставалось:

1) система отработок

2) регулярные переделы земли

3) отходничество

4) сохранение крестьянской общины

2. Аграрная реформа П.А.Столыпина началась в:

1906 г.

1907 г.

1908 г.

Какие меры предусматривал правительственный указ от 9 ноября 1906 года:

частичное отчуждение помещичьих земель в пользу крестьян

запрещение свободной купли-продажи земли

поощрение выхода крестьян из общины с целью ее разрушения

сохранение и укрепление помещичьего землевладения

Что являлось главной целью указа от 9 ноября 1906 года:

отвлечение внимания крестьян от идеи принудительного отчуждения помещичьих земель

превращение России в правовое государство

формирование рыночных отношений в аграрном секторе

увеличение зернового экспорта;

5. Что из перечисленного предусматривала cтолыпинская аграрная реформа?

Что из перечисленного предусматривала cтолыпинская аграрная реформа?

1) конфискацию помещичьих земель

2) укрепление крестьянской общины

3) отказ от переселенческой политики

4) создание широкого слоя мелких земельных собственников

6. В период проведения столыпинской аграрной реформы отруб – это:

обособленная крестьянская усадьба, находящаяся за пределами общинного поселения;

земельный участок, выделенный из общинной земли в единоличную крестьянскую собственность без переноса усадьбы;

крестьянский надел, используемый при чересполосном общинном землепользовании;

7. Дайте определение понятию «хутор»:

1) участок земли, который мог получить крестьянин при выходе из общины, с перенесением на него дома и хозяйственных построек

2) участок земли, который крестьянин мог взять при выходе из общины, но свой дом и постройки оставлял в деревне

3) это дом крестьянина, который он построил вдали от деревни

Каков был социальный смысл аграрной реформы П.

А.Столыпина:

А.Столыпина:

разрушение общинной психологии русского крестьянства;

2) формирование широкого слоя мелких буржуазных собственников;

ликвидация крупных земельных собственников;

Какие слои крестьян активно выходили из общины:

зажиточные

середняки

бедняки и зажиточные крестьяне

10. Дайте определение понятию «хутор»:

1) участок земли, который мог получить крестьянин при выходе из общины, с перенесением на него дома и хозяйственных построек

2) участок земли, который крестьянин мог взять при выходе из общины, но свой дом и постройки оставлял в деревне

3) это дом крестьянина, который он построил вдали от деревни

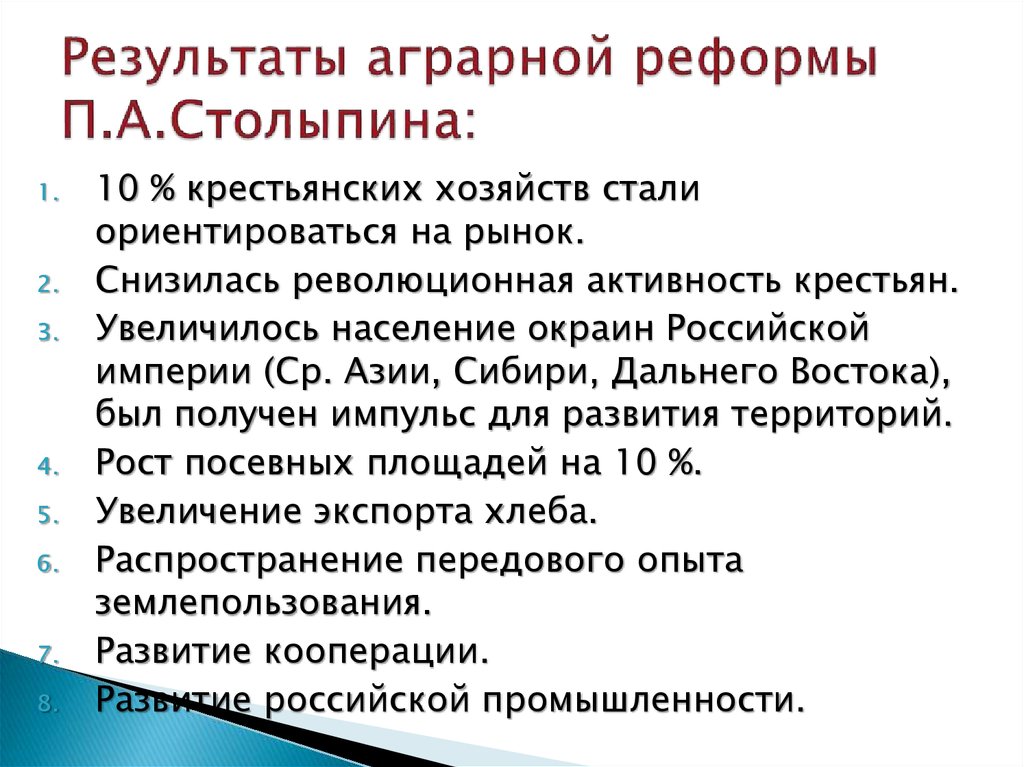

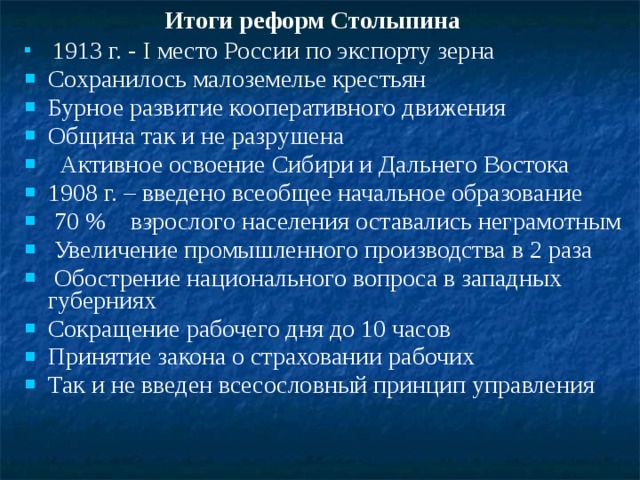

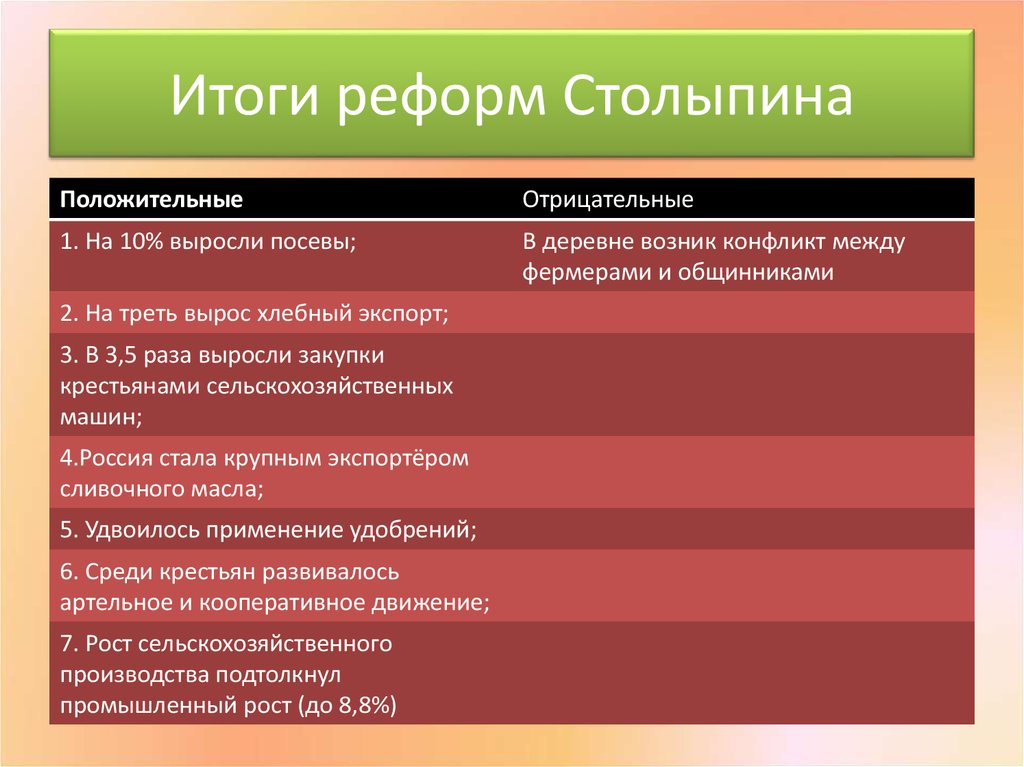

11. Каковы итоги аграрной реформы П.А.Столыпина:

Каковы итоги аграрной реформы П.А.Столыпина:

А) рост сельскохозяйственного производства и улучшение культуры землепользования

Б) конфискация помещичьих земель

В) разрушение крестьянской общины

Г) рост свободной рабочей силы

Д) распространение отработок

Е) расширение роли всех форм кооперации

1) АГЕ 2) АБВ 3) АВГ 4) БГД

9. Прочтите отрывок из воспоминаний современницы и укажите государственного деятеля, о котором идет речь.

«Своими мудрыми реформами [он] открыл перед каждым крестьянином возможность выйти из общины («мира») и приобрести, и возделывать, с помощью правительства, собственную землю. Созданием широкой сети зерновых элеваторов, принадлежавших государственному банку, он дал крестьянам возможность хранить зерно и, с помощью достаточных государственных кредитов, продавать его за выгодную цену».

1) К.П. Победоносцев

Победоносцев

2) П.Н. Милюков

3) В.К. Плеве

4) П.А. Столыпин

8

Конспект урока «Аграрная реформа П.А.Столыпина»

Конспект урока по теме: Аграрная реформа П.А.Столыпина

Проблемное занятие с элементами лабораторной работы. Рекомендуется для проведения урока в 9-11 классах.

Оборудование: компьютер, мультимедиапроектор, презентация, раздаточный материал.

Использованы материалы:

- Т.В.Коваль Конспекты уроков по истории России XX в.: Метод. пособие.- М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2001.

- Энциклопедия «История России. XX век». Часть 1 1900-1918.

- http://www.stolypin.ru/prazdnovanie-150-ti-letiya фонд изучения наследия П.А.Столыпина.

План занятия:

I. Аграрная реформа: ее цели, суть, направления.

II. Основные мероприятия и методы проведения реформы.

III. Осуществление реформы.

IV. Итоги претворения в жизнь аграрного законодательства П. А. Столыпина.

А. Столыпина.

V. Судьба П.А. Столыпина.

VI. Чем Урал обязан Столыпину?

Вводное слово учителя:

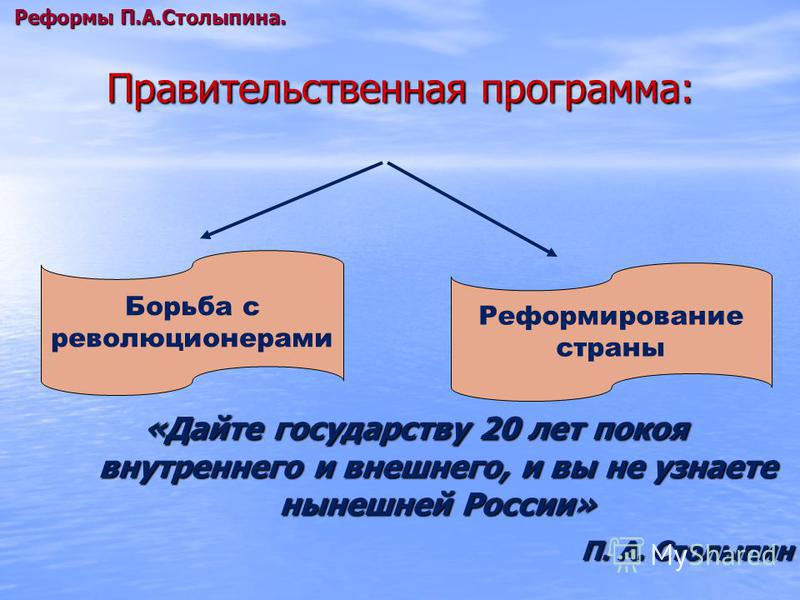

П.А.Столыпин, государственный деятель, министр внутренних дел и председатель Совета министров Российской империи. Возглавив исполнительную власть в разгар революции, П. А. Столыпин сумел

в сравнительно короткие сроки вывести страну из хаоса и обеспечить ей высокие темпы экономического и социального развития.

На рубеже XIX—XX вв. самой острой проблемой оставалась аграрная. Политические силы России осознавали это и предлагали свои варианты ее решения.

Ход занятия:

Актуализация знаний учащихся

I Задание

В тесте приведите в соответствие политические силы и предлагаемые ими проекты решения аграрного вопроса. В чем сущность предложенных аграрных проектов?

Политические силы | Проекты решения аграрного вопроса | ||

1 | Большевики | 1 | Муниципализация земли. |

2 | Меньшевики | 2 | Национализация земли после насильственного изъятия ее у помещиков,ликвидация помещичьего землевладения |

3 | Эсеры | 3 | Использование государственных, удельных, монастырских земель; принудительное отчуждение части помещичьих земель за выкуп. |

4 | Кадеты | 4 | Продажа крестьянам государственных и удельных земель, отмена выкупных платежей. |

5 | Октябристы | 5 | Социализация земли, т. |

Все эти проекты будут отвергнуты государством. Но недовольство крестьян, усиление влияния левых партий в деревне, ее активное участие в начавшейся в 1905 г. революции требовали от правительства решительных действий. Попытка успокоить крестьянство, направить его недовольство в парламентское русло не удалась: в I Государственной думе думское большинство и сформированная из крестьянских депутатов трудовая группа не стали опорой правительства в решении аграрного вопроса. После роспуска I Думы, в условиях роста крестьянской борьбы 9 ноября 1906 г. был издан указ «О дополнении некоторых постановлений действующего закона, касающихся крестьянского землевладения и землепользования». Началась аграрная реформа П.А. Столыпина.

I. Цели аграрной реформы

По первому вопросу проводится фронтальная устная работа. После корректировки ответов учащихся они фиксируются на доске.

- «успокоение страны»

- Создание слоя земельных собственников – социальной и экономической опоры монархии

Задание

На основании высказываний П.А. Столыпина сформулируйте основные цели проведения аграрной реформы.

Документ 1

« Полуголодная деревня, не привыкшая уважать ни свою, ни чужую собственность, не боявшаяся, действуя миром, никакой ответственности, всегда будет представлять горючий материал, готовый вспыхнуть по каждому поводу».

(Цель: «успокоение» страны, отвлечение крестьян от стремления к принудительному отчуждению помещичьей земли)

Документ 2

«Большие имения отжили свой век. Их, как бездоходные, сами владельцы начали продавать Крестьянскому банку. Опора России не в них, а в царе». Единоличное хозяйство мелких земельных собственников — «основная ячейка государства, являющаяся противником всяких разрушительных теорий»

(Цель: создание социальной и экономической опоры монархии в лице зажиточных крестьян)

Документ 3

« Мощь государства не в казне и казенном имуществе, а в богатеющем и крепком населении»

(Цель: продолжение модернизации России)

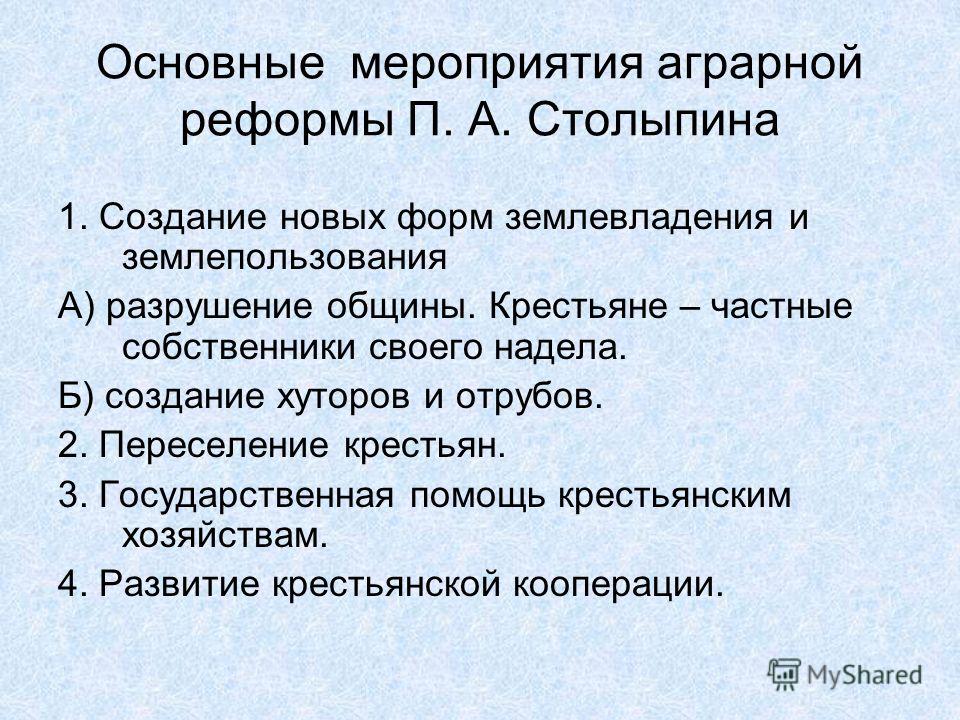

II. Основные мероприятия реформы

Основные мероприятия реформы

На этом этапе проводится лабораторная работа. При объяснении учитель обращается к схеме:

Основные мероприятия аграрной реформы П.А.Столыпина

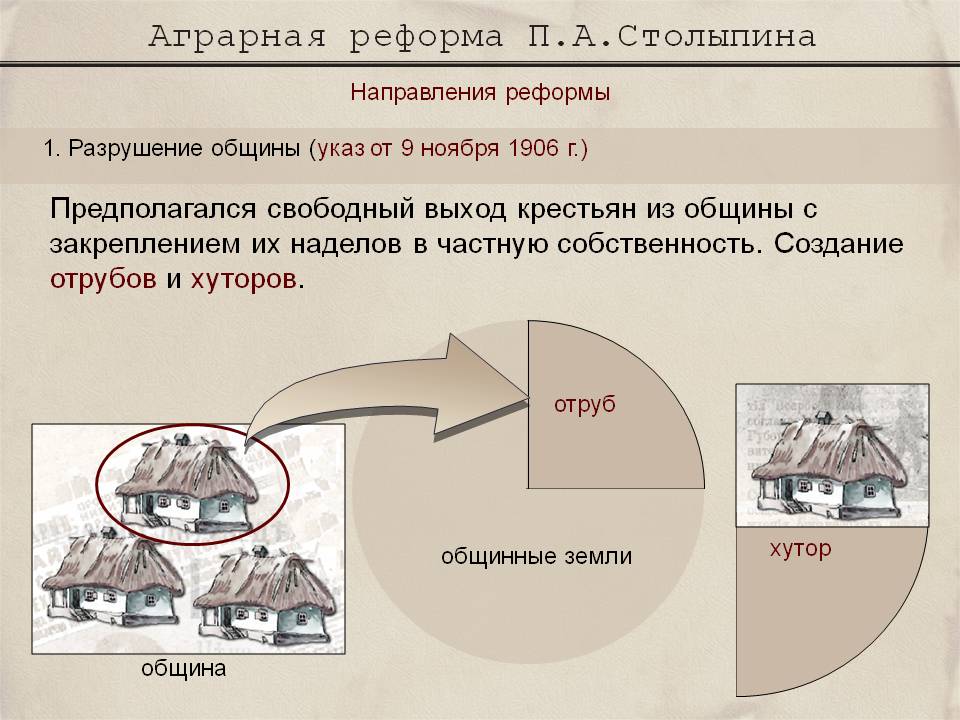

Учитель называет основные мероприятия реформы, дает задание прочитать определение терминов «хутор» и «отруб» в раздаточном материале. После этого переходим к более подробной характеристике мероприятий реформы на основании источников. Учащиеся используют раздаточный материал.

Работа с документом

Документ 1

Из письма П.А. Столыпина Николаю II:

«Жажда земли, аграрные беспорядки сами по себе указывают на те меры, которые могут вывести крестьянское население из настоящего ненормального положения. Единственным противовесом общинному началу является единоличная собственность».

Документ 2

Из указа «О дополнении некоторых постановлений действующего закона, касающихся крестьянского землевладения и землепользования», 9 ноября 1906 г.:

«Каждый домохозяин, владеющий надельною землею на общинном праве, может во всякое время требовать укрепления за собою в личную собственность причитающейся ему части из означенной земли.

Требования об укреплении в личную собственность части из общинной земли предъявляются через сельского старосту обществу, которое по приговору, постановляемому простым большинством голосов, обязано в месячный со дня подачи заявления срок указать участки, поступающие… в собственность переходящего к личному владению домохозяина… Если в течение указанного срока общество такого приговора не постановит, то… все означенные действия исполняются на месте земским начальником…

Каждый домохозяин, за коим закреплены участки надельной земли… имеет право требовать, чтобы общество выделило ему… соответственный участок, по возможности, к одному месту».

Документ 3

Из речи П.А. Столыпина перед депутатами Государственной думы, март 1907 г.:

«Необходимо дать возможность свободному трудолюбивому крестьянину, т. е. соли земли русской, освободиться от тех тисков, от тех теперешних условий жизни… Надо дать ему возможность укрепить за собой плоды своих трудов и предоставить их в неотъемлемую собственность. Пусть собственность будет общая там, где община еще не отжила, пусть она будет подворная там, где община уже нежизненна, но пусть она будет крепкая, пусть будет наследственная. Отменяется лишь насильственное прикрепление крестьянина к общине, уничтожается закрепощение личности, несовместимое с понятием о свободе человека…»

Пусть собственность будет общая там, где община еще не отжила, пусть она будет подворная там, где община уже нежизненна, но пусть она будет крепкая, пусть будет наследственная. Отменяется лишь насильственное прикрепление крестьянина к общине, уничтожается закрепощение личности, несовместимое с понятием о свободе человека…»

Вопросы и задания к документам

Какой пережиток феодально-крепостнического уклада стал основным объектом критики Столыпина? Какие аргументы против общины и общинного землепользования выдвигает Столыпин? Какова процедура выделения из общины?

III. Осуществление реформы.

Используя информацию, содержащуюся в раздаточном материале, и схему, учащиеся самостоятельно заполняют таблицу «Результаты аграрной политики П.А. Столыпина», соотносят положительные и отрицательные последствия реформы.

Результаты аграрной политики П.А. Столыпина

Создание новых форм землевладения и землепользования | Переселение крестьян | ||

Положительные результаты | Отрицательные результаты | Положительные результаты | Отрицательные результаты |

Начало создания фермерских хозяйств (к 1915 г. Рост экспорта хлеба. | Община не была разрушена. Из нее вышло 25% крестьянских хозяйств, в основном зажиточные и беднейшие. Возросло имущественное расслоение крестьян, ускорилась пролетаризация деревни. Крестьянство в целом отрицательно относилось к частным собственникам (поджоги, потравы). К противоречию между крестьянством в целом и помещиками добавилось противоречие между зажиточными и беднейшими крестьянами. | За Урал переселилось более 3 млн крестьян. Освоено 30 млн десятин целинных земель. Развивались кооперативные формы хозяйствования. | Проблема малоземелья не была решена. От 0,5 до 1 млн крестьян вернулись назад. В местах переселения возникали конфликты с местным населением |

IV. Итоги претворения в жизнь аграрного законодательства П.А. Столыпина

Итоги претворения в жизнь аграрного законодательства П.А. Столыпина

Вопросы и задания к таблице

Сформулируйте результаты реформы. Соотнесите цели реформы и ее результаты. Сделайте вывод об успехе реформы.

Учащимся предоставляется возможность сопоставить свою точку зрения на итоги реформистской деятельности П.А. Столыпина и мнения его современников.

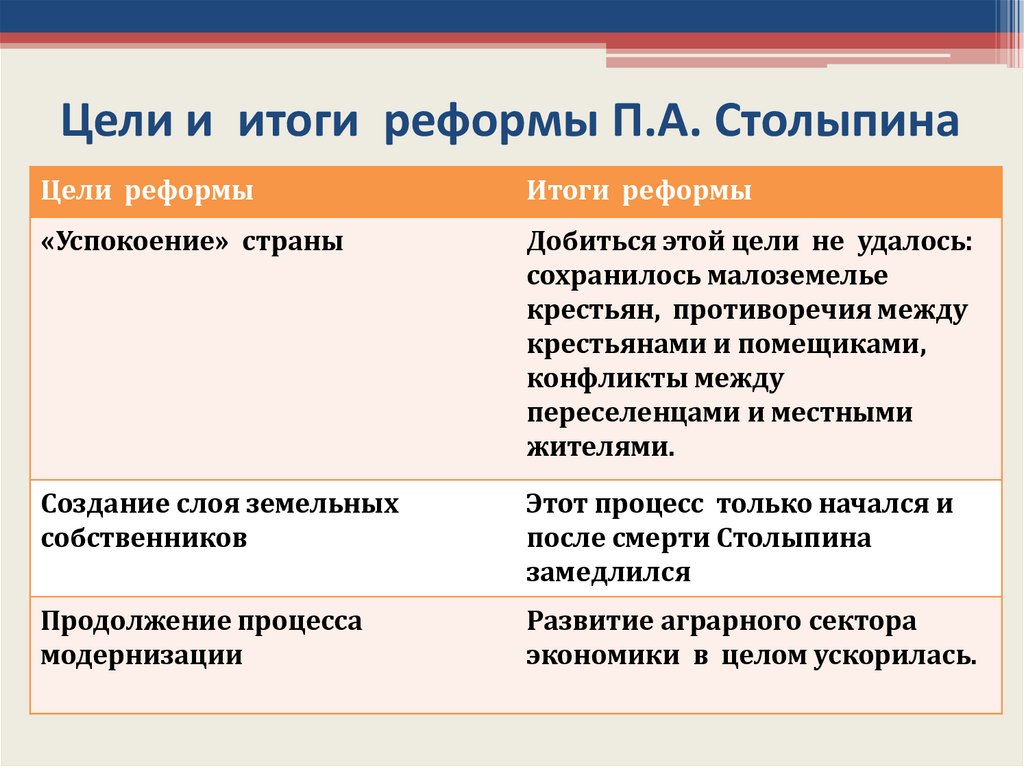

Цели и итоги реформы П.А. Столыпина

Цели реформы | Итоги реформы |

«Успокоение» страны | Добиться этого не удалось: сохранилось малоземелье крестьян, противоречие между крестьянами и помещиками; проявилась «вторая социальная война» в деревне; происходили конфликты между переселенцами и местными жителями. |

Создание слоя земельных собственников — социальной и экономической опоры монархии. | Процесс этот только начался и после смерти Столыпина замедлился. |

Продолжение процесса модернизации. | В целом, развитие аграрного сектора экономики ускорилось. |

V. Судьба П.А. Столыпина

Организуем просмотр видеофрагмента, посвященного П.А. Столыпину, из видеофильма «История России. XX век».

Предварительное задание

«Почему судьба этого выдающегося государственного деятеля столь трагична?»

VI. Чем Урал обязан Столыпину?

.Переселение за Урал. По указу 10 марта 1906 г. право переселения крестьян было предоставлено всем желающим без ограничений. Правительство ассигновало немалые средства на расходы по устройству переселенцев на новых местах, на их медицинское обслуживание и общественные нужды, на прокладку дорог. Получив ссуду от правительства, на новые земли в »столыпинских” вагонах двинулись 3,3 млн. человек, 2/3 которых составляли безземельные или малоземельные крестьяне. 0,5 млн. вернулись, многие пополнили население сибирских городов или стали сельскохозяйственными рабочими. Только небольшая часть крестьян стала сельскими хозяевами на новом месте. Итоги переселенческой компании были следующими. Во-первых, за данный период был осуществлен громадный скачок в экономическом и социальном развитии Сибири. Также население данного региона за годы колонизации увеличилось на 153%. Если до переселения в Сибирь происходило сокращение посевных площадей, то за 1906-1913 годы они были расширены на 80%, в то время как в европейской части России на 6,2%. По темпам развития животноводства Сибирь также обгоняла европейскую часть России.

человек, 2/3 которых составляли безземельные или малоземельные крестьяне. 0,5 млн. вернулись, многие пополнили население сибирских городов или стали сельскохозяйственными рабочими. Только небольшая часть крестьян стала сельскими хозяевами на новом месте. Итоги переселенческой компании были следующими. Во-первых, за данный период был осуществлен громадный скачок в экономическом и социальном развитии Сибири. Также население данного региона за годы колонизации увеличилось на 153%. Если до переселения в Сибирь происходило сокращение посевных площадей, то за 1906-1913 годы они были расширены на 80%, в то время как в европейской части России на 6,2%. По темпам развития животноводства Сибирь также обгоняла европейскую часть России.

Материалы к занятию.

I. Цели аграрной реформы

Задание

На основании высказываний П.А. Столыпина сформулируйте основные цели проведения аграрной реформы.

Документ 1

« Полуголодная деревня, не привыкшая уважать ни свою, ни чужую собственность, не боявшаяся, действуя миром, никакой ответственности, всегда будет представлять горючий материал, готовый вспыхнуть по каждому поводу».

Документ 2

« Большие имения отжили свой век. Их, как бездоходные, сами владельцы начали продавать Крестьянскому банку. Опора России не в них, а в царе». Единоличное хозяйство мелких земельных собственников — «основная ячейка государства, являющаяся противником всяких разрушительных теорий»

Документ 3

«Мощь государства не в казне и казенном имуществе, а в богатеющем и крепком населении»

II. Основные мероприятия реформы

Хутор — это крестьянское обособленное «…нечересполосное владение одного хозяина», объединяющее в себе усадебную, надельную и ненадельную земли. (Столыпинская реформа и землеустроитель А.А.Кофод. М., 2003. С.138). По мнению Столыпина, одна из наиболее предпочтительных форм с/х землевладения. На примере развития х. в западных губ. России Столыпин убеждался в преимуществах частного хозяйства перед общинным: «…я имел возможность лично убедиться во всех преимуществах крестьянского хуторского хозяйства. Меня поражал самый вид этих хлебопашцев, бодрых и уверенных в себе» (П. А. Столыпин. Грани таланта политика. М., 2006. С.486).

А. Столыпин. Грани таланта политика. М., 2006. С.486).

Отруб – хозяйственная форма частного крестьянского землевладения, отличительной чертой которого было максимально компактное расположение: «Каждый домохозяин, за коим укреплены участки надельной земли… имеет право во всякое время требовать, чтобы общество выделило ему взамен сих участков соответственный участок, по возможности, к одному месту»(3 ПСЗ. Т. 26. № 28528. Собр. узак. 1906. 11 ноября. Отд. I. Ст. 1859).

Работа с документом

Документ 1

Из письма П.А. Столыпина Николаю II:

«Жажда земли, аграрные беспорядки сами по себе указывают на те меры, которые могут вывести крестьянское население из настоящего ненормального положения. Единственным противовесом общинному началу является единоличная собственность».

Документ 2

Из указа «О дополнении некоторых постановлений действующего закона, касающихся крестьянского землевладения и землепользования», 9 ноября 1906 г.:

«Каждый домохозяин, владеющий надельною землею на общинном праве, может во всякое время требовать укрепления за собою в личную собственность причитающейся ему части из означенной земли.

Требования об укреплении в личную собственность части из общинной земли предъявляются через сельского старосту обществу, которое по приговору, постановляемому простым большинством голосов, обязано в месячный со дня подачи заявления срок указать участки, поступающие… в собственность переходящего к личному владению домохозяина… Если в течение указанного срока общество такого приговора не постановит, то… все означенные действия исполняются на месте земским начальником…

Каждый домохозяин, за коим закреплены участки надельной земли… имеет право требовать, чтобы общество выделило ему… соответственный участок, по возможности, к одному месту».

Документ 3

Из речи П.А. Столыпина перед депутатами Государственной думы, март 1907 г.:

«Необходимо дать возможность свободному трудолюбивому крестьянину, т. е. соли земли русской, освободиться от тех тисков, от тех теперешних условий жизни… Надо дать ему возможность укрепить за собой плоды своих трудов и предоставить их в неотъемлемую собственность. Пусть собственность будет общая там, где община еще не отжила, пусть она будет подворная там, где община уже нежизненна, но пусть она будет крепкая, пусть будет наследственная. Отменяется лишь насильственное прикрепление крестьянина к общине, уничтожается закрепощение личности, несовместимое с понятием о свободе человека…»

Пусть собственность будет общая там, где община еще не отжила, пусть она будет подворная там, где община уже нежизненна, но пусть она будет крепкая, пусть будет наследственная. Отменяется лишь насильственное прикрепление крестьянина к общине, уничтожается закрепощение личности, несовместимое с понятием о свободе человека…»

Вопросы и задания к документам

Какой пережиток феодально-крепостнического уклада стал основным объектом критики Столыпина? Какие аргументы против общины и общинного землепользования выдвигает Столыпин? Какова процедура выделения из общины?

III. Осуществление реформы.

заполнить таблицу «Результаты аграрной политики П.А. Столыпина», соотнести положительные и отрицательные последствия реформы.

Результаты аграрной политики П.А. Столыпина

Создание новых форм землевладения и землепользования | Переселение крестьян | ||

Положительные результаты | Отрицательные результаты | Положительные результаты | Отрицательные результаты |

Начало создания фермерских хозяйств (к 1915 г. — 10% всех крестьянских хозяйств). Рост производительности сельскохозяйственного труда (к 1915 г. валовый сбор зерна вырос в 1,7 раза), совершенствование агротехники (использование машин, удобрений).

— 10% всех крестьянских хозяйств). Рост производительности сельскохозяйственного труда (к 1915 г. валовый сбор зерна вырос в 1,7 раза), совершенствование агротехники (использование машин, удобрений).

Рост экспорта хлеба.

Община не была разрушена. Из нее вышло 25% крестьянских хозяйств, в основном зажиточные и беднейшие. Возросло имущественное расслоение крестьян, ускорилась пролетаризация деревни. Крестьянство в целом отрицательно относилось к частным собственникам (поджоги, потравы). К противоречию между крестьянством в целом и помещиками добавилось противоречие между зажиточными и беднейшими крестьянами.

Проблема малоземелья не была решена.

От 0,5 до 1 млн крестьян вернулись назад. В местах переселения возникали конфликты с местным населением

За Урал переселилось более 3 млн крестьян. Освоено 30 млн десятин целинных земель. Развивались кооперативные формы хозяйствования.

IV. Итоги претворения в жизнь аграрного законодательства П.А. Столыпина

Цели и итоги реформы П. А. Столыпина

А. Столыпина

Цели реформы | Итоги реформы |

«Успокоение» страны | Добиться этого не удалось: сохранилось малоземелье крестьян, противоречие между крестьянами и помещиками; проявилась «вторая социальная война» в деревне; происходили конфликты между переселенцами и местными жителями. |

Создание слоя земельных собственников — социальной и экономической опоры монархии. | Процесс этот только начался и после смерти Столыпина замедлился. |

Продолжение процесса модернизации. | В целом,развитие аграрного сектора экономики ускорилось. |

Project MUSE — Великорусское крестьянство и столыпинская аграрная реформа (обзор)

Вместо аннотации приведу краткую выдержку из содержания:

[Доступ к статье в формате PDF] Русское крестьянство и столыпинская аграрная реформа] . 304 с. М.: Памятники исторической мысли, 2001. ISBN 3884511035.

304 с. М.: Памятники исторической мысли, 2001. ISBN 3884511035.

Виктор Тюкавкин известен прежде всего как историк сибирского крестьянства и миграции. Но в этой, последней своей книге, изданной незадолго до смерти в 2002 году, он обратил внимание на задачу переоценки столыпинской аграрной реформы. Частично монография и частично расширенный историографический очерк, эта работа затрагивает практически все спорные вопросы позднеимперской аграрной истории, чтобы доказать, что столыпинские реформы в условиях продолжающегося мира решили бы проблемы крестьянского сельского хозяйства.

Тюкавкин строит свою дискуссию в ответ на то, что он считает чрезмерно политизированной советской историографией, в которой чрезмерно подчеркивались негативные аспекты сельской жизни и сельского хозяйства. Он утверждает, что в основе такого искаженного анализа крестьянского хозяйства лежал чередующийся акцент Ленина на «проникновении капитализма» в деревню и важности «феодальных пережитков». Дуализм ленинской интерпретации питал две школы советской историографии, одна из которых изучала динамичную экономическую трансформацию аграрного сектора, обострявшую классовый конфликт в деревне, а другая сосредоточивалась на многочисленных препятствиях, замедляющих капиталистическую трансформацию.

Тюкавкин обращается к трем основным темам в своем стремлении выяснить, что дали крестьянству столыпинские реформы. Первая, охватываемая первыми двумя главами, посвящена состоянию крестьянского хозяйства за десятилетия, предшествовавшие 1917 г. Анализируя большую часть статистических данных, проанализированных в позднеимперский и советский периоды, автор отрицает существование какого-либо кризиса и даже более того. яростно отрицает, что был застой. Он утверждает, что историки кризисной школы преувеличили масштабы перенаселения и избыточной рабочей силы в сельской местности, завысив долю сельских жителей, зависящих от сельского хозяйства, и недооценив количество рабочих, необходимых в разгар сельскохозяйственного сезона. Точно так же они преувеличивали проблему нехватки земли, не различая абсолютную и относительную нехватку. Хотя оба вида дефицита воспринимались крестьянами одинаково, с последним можно было справиться, улучшив сельскохозяйственную технику. Тюкавкин убедительно отвергает стандартный порог, установленный Лениным и используемый впоследствии рядом советских историков, в 15

Первая, охватываемая первыми двумя главами, посвящена состоянию крестьянского хозяйства за десятилетия, предшествовавшие 1917 г. Анализируя большую часть статистических данных, проанализированных в позднеимперский и советский периоды, автор отрицает существование какого-либо кризиса и даже более того. яростно отрицает, что был застой. Он утверждает, что историки кризисной школы преувеличили масштабы перенаселения и избыточной рабочей силы в сельской местности, завысив долю сельских жителей, зависящих от сельского хозяйства, и недооценив количество рабочих, необходимых в разгар сельскохозяйственного сезона. Точно так же они преувеличивали проблему нехватки земли, не различая абсолютную и относительную нехватку. Хотя оба вида дефицита воспринимались крестьянами одинаково, с последним можно было справиться, улучшив сельскохозяйственную технику. Тюкавкин убедительно отвергает стандартный порог, установленный Лениным и используемый впоследствии рядом советских историков, в 15

Столь высокий порог не только несколько абсурдно относил 82% крестьянских дворов империи к разряду нежизнеспособных, но и основывался на нереалистичных оценках потребительских потребностей крестьян и не учитывал рост цен на зерно и повышение урожайности.

Столь высокий порог не только несколько абсурдно относил 82% крестьянских дворов империи к разряду нежизнеспособных, но и основывался на нереалистичных оценках потребительских потребностей крестьян и не учитывал рост цен на зерно и повышение урожайности.Другие темы, затронутые в первых двух главах, включают рост крестьянских покупок земли, снижение доли посевной земли, сдаваемой в аренду, снижение издольщины и отработочной ренты ( отработки ), и размер земельного фонда, доступного на периферии империи. Кризисному портрету крестьянского хозяйства противоречили рост доходов на душу населения и тот факт, что крестьянские…

крах

В настоящее время вы не аутентифицированы.

Если вы хотите пройти аутентификацию в другом учреждении с подпиской или иметь собственный логин и пароль для входа в Project MUSE

Этот веб-сайт использует файлы cookie, чтобы обеспечить вам максимальное удобство пользования нашим веб-сайтом. Без файлов cookie ваш опыт может быть небезупречным.

Без файлов cookie ваш опыт может быть небезупречным.

Послевоенная аграрная экономическая политика (Восточно-Центральная Европа)

Введение↑

В Польше и Прибалтике, как и в большинстве государств, возникших на имперских перифериях после Первой мировой войны, аграрная идеология была ведущей идеологией, а аграрные партии приобрели значительное политическое влияние. В Центрально-Восточной Европе возникли два направления аграрной системы: одно — классовое, а другое — этническое. [1] Аграрность в Польше основывалась прежде всего на социально-экономических соображениях, тогда как в странах Балтии она приобрела гораздо более сильную националистическую окраску. Аграрные политические акторы оказали значительное влияние на земельные реформы, которые в Прибалтике были самыми радикальными во всей Восточной Европе, превратив тамошние общества в самые эгалитарные в Европе. [2]

Возникновение аграрного движения в Центрально-Восточной Европе было вызвано несколькими причинами. Распределение земли было крайне неравномерным, поэтому земельная реформа считалась самой насущной социально-политической проблемой в новых национальных государствах. Политически аграрность была результатом введения парламентских систем и появления массовой политики. [3]

Распределение земли было крайне неравномерным, поэтому земельная реформа считалась самой насущной социально-политической проблемой в новых национальных государствах. Политически аграрность была результатом введения парламентских систем и появления массовой политики. [3]

Однако корни аграрности были старше. Национализм конца 19 — веков в Польше и особенно в странах Балтии поставил крестьян в культурном и экономическом отношении на ядре нации. Восточноевропейское аграрное искусство смешало это представление с идеями католического общественного движения и русского Народники («народники»), включая как националистические, так и либеральные концепции. Аграрное учение никогда не было систематизировано и поэтому непоследовательно; однако все направления аграрного дела придавали большое значение семейным фермерским хозяйствам как основе устойчивой экономики и общества.

В других странах Центральной и Восточной Европы аграрии перед Первой мировой войной мотивировали крестьян участвовать в институтах самоуправления. Однако в Царстве Польском, прибалтийских губерниях и так называемых русских западных губерниях, присоединенных к Польше-Литве, фундаментальная основа для этого отсутствовала, так как они так и не получили полноценного русского земская система . [5] В Польше и Прибалтике аграрность выражалась главным образом в попытках просвещения крестьян и организации их в кооперативы и ассоциации. Более того, русская революция 1905 года и введение Думы позволили аграриям зачаточное политическое самовыражение.

Однако в Царстве Польском, прибалтийских губерниях и так называемых русских западных губерниях, присоединенных к Польше-Литве, фундаментальная основа для этого отсутствовала, так как они так и не получили полноценного русского земская система . [5] В Польше и Прибалтике аграрность выражалась главным образом в попытках просвещения крестьян и организации их в кооперативы и ассоциации. Более того, русская революция 1905 года и введение Думы позволили аграриям зачаточное политическое самовыражение.

Землевладение до Первой мировой войны ↑

В Конгрессе Польши крестьянское землевладение значительно увеличилось после освобождения крепостных в 1864 году, но также и сельское население. Таким образом, крестьянская земля все более дробилась, что приводило к образованию крупного сельского пролетариата с очень малой землей. [6] В то время как освободительная реформа сначала помогла сократить количество безземельных крестьян, в 1901 г. их число возросло до более чем 17 процентов. [7] В Литве, где крестьяне были освобождены в 1861 г. к началу 20 го века составляли 20 процентов сельского населения. [8] В Прибалтике крепостные крестьяне были освобождены уже в 1816-1819 гг. В Латвии к началу Первой мировой войны 55% крестьян остались без земли

[7] В Литве, где крестьяне были освобождены в 1861 г. к началу 20 го века составляли 20 процентов сельского населения. [8] В Прибалтике крепостные крестьяне были освобождены уже в 1816-1819 гг. В Латвии к началу Первой мировой войны 55% крестьян остались без земли

В то же время в руках знати оставалось много земли. Доля польского дворянства в землевладении уменьшилась лишь с 50% в 1864 г. до 35% на рубеже веков. [11] В Литве их доля составляла примерно 25 процентов, [12] , в то время как немецкоязычное дворянство в Латвии владело 48 процентами, а в Эстонии даже 58 процентами всех сельскохозяйственных угодий. [13] Усадебные поместья в Балтийских губерниях были особенно большими, со средним размером 200 га против менее тридцати га крестьянских хозяйств. [14] Тем не менее, хозяйства латвийских крестьян часто превосходили по производительности гораздо более крупные поместья. [15] В Литве и Польше эти различия были менее выражены. Подъем национализма в странах Балтии, где дворянством были немцы (Эстония и Латвия) или поляки (Литва), перед Первой мировой войной превратил этот социально-экономический конфликт в политический и национальный вопрос. Германская империя и Габсбургская империя. Попытки немцев передать земли польской знати немецким поселенцам через поселенческую комиссию ( Preußische Ansiedlungskommission ) способствовала подъему польского национализма. В Габсбургской Галиции социальный конфликт между украиноязычными крестьянами и польскими помещиками стал центральным пунктом повестки дня украинских националистов. [16]

[15] В Литве и Польше эти различия были менее выражены. Подъем национализма в странах Балтии, где дворянством были немцы (Эстония и Латвия) или поляки (Литва), перед Первой мировой войной превратил этот социально-экономический конфликт в политический и национальный вопрос. Германская империя и Габсбургская империя. Попытки немцев передать земли польской знати немецким поселенцам через поселенческую комиссию ( Preußische Ansiedlungskommission ) способствовала подъему польского национализма. В Габсбургской Галиции социальный конфликт между украиноязычными крестьянами и польскими помещиками стал центральным пунктом повестки дня украинских националистов. [16]

Формирование аграрных партий ↑

Во всех четырех независимых государствах аграрии сформировали мощные – в некоторых самые могущественные – политические партии. В Польше самой важной аграрной политической партией, вышедшей из войны, была Польская крестьянская партия «Пяст» (9).0005 Polskie Stronnictwo Ludowe «Piast» – PSL).

На выборах в Польский сейм в 1919 г. ППЛ «Пяст» получила всего 4 процента голосов; тем не менее, Витос был назначен премьер-министром летом 1920 года, когда Красная Армия приближалась к Варшаве. Он успешно заручился поддержкой большевиков среди крестьян, но через год ушел в отставку, разочарованный тем, что не смог ни реализовать свои планы земельной реформы, ни сократить размер государственного управления. [17] В 1922 году PSL «Пяст» получила 15 процентов мест в парламенте, и Витос снова стал премьер-министром. PSL «Пяст» оставалась одной из самых влиятельных политических партий в Польше до прихода к власти Юзефа Пилсудского (1867-1919 гг.).35) переворот и последовавший за ним Sanacja период.

PSL «Пяст» оставалась одной из самых влиятельных политических партий в Польше до прихода к власти Юзефа Пилсудского (1867-1919 гг.).35) переворот и последовавший за ним Sanacja период.

В Литве самой важной аграрной партией была «Литовская народно-социалистическая демократическая партия» ( Lietuvos socialistų liaudininkų demokratų partija , для краткости: Liaudininkai ), образованная в 1917 году в Воронеже. В 1922 году он объединился в «Литовский крестьянский народный союз» ( Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjunga ). Его соучредитель Миколас Слежявичюс (1882-1939) был назначен премьер-министром Литвы в 1919 г.18, 1919 и 1926; ее член Казис Гринюс (1866-1950) был премьер-министром с 1920 по 1922 год и президентом в 1926 году. Партия получила лишь немного меньше голосов, чем более сильная Христианско-демократическая партия на выборах в учредительный парламент, но впоследствии стала самой сильной партией во всех странах. свободные парламентские выборы межвоенного периода. Их партнер по коалиции, Христианско-демократическая партия, хотя и расходилась с аграриями по другим вопросам, имела очень схожие взгляды на аграрные и экономические реформы. [18] Поскольку промышленные рабочие составляли в Литве сравнительно небольшую группу, а крестьяне-фермеры были сравнительно многочисленны, литовские коммунисты едва ли могли конкурировать с аграрными партиями в 1919 г., что способствовало общему отсутствию успеха большевиков в Литве. [19]

Их партнер по коалиции, Христианско-демократическая партия, хотя и расходилась с аграриями по другим вопросам, имела очень схожие взгляды на аграрные и экономические реформы. [18] Поскольку промышленные рабочие составляли в Литве сравнительно небольшую группу, а крестьяне-фермеры были сравнительно многочисленны, литовские коммунисты едва ли могли конкурировать с аграрными партиями в 1919 г., что способствовало общему отсутствию успеха большевиков в Литве. [19]

Иная ситуация была в Латвии, где деиндустриализация и ущерб от войны привели к высокому уровню безработицы среди рабочего класса. Социалистическим партиям удалось набрать более трети голосов на всех парламентских выборах в независимой Латвии на протяжении 1920 с. Тем не менее, Аграрный «Латвийский крестьянский союз» ( Latvijas Zemnieku savienība ), основанный в 1917 году Карлисом Улманисом (1877-1942), получивший на первых выборах (1920) 18 процентов, а затем с каждым последующим опросом все меньше и меньше , удалось возглавить или участвовать почти во всех правительствах, став, таким образом, одной из самых влиятельных партий. [20] Самые выдающиеся политические деятели межвоенной Латвии, такие как первый министр иностранных дел Зигфрид Анна Мейеровиц (1887-1925) и первый глава латвийского государства Янис Чаксте (1859-1927) были членами партии. Однако сам Улманис распустил партию, когда установил авторитарное правление в 1934 году.

[20] Самые выдающиеся политические деятели межвоенной Латвии, такие как первый министр иностранных дел Зигфрид Анна Мейеровиц (1887-1925) и первый глава латвийского государства Янис Чаксте (1859-1927) были членами партии. Однако сам Улманис распустил партию, когда установил авторитарное правление в 1934 году.

В Эстонии «Союз сельских жителей» ( Eesti Maarahva Liit ), основанный в 1917 году, в 1920 году объединился в Аграрные «Собрания фермеров» ( Põllumeeste Kogud) Константина Пятса (1874-1956) . Еще одним членом партии был популярный эстонский генерал Йохан Лайдонер (1884-1953). В 1920 октября партия набрала 21 процент голосов, уступив лишь Эстонской рабочей партии ( Eesti Tööerakond ). Однако в следующих опросах (1923 г.) «Фермерские собрания» стали самой сильной политической партией. В то время как в 1926 и 1929 годах партия была второй после Социалистической рабочей партии, в 1932 году она объединилась с более мелкими аграрными партиями и мгновенно стала самой сильной партией с 40 процентами голосов на пятых парламентских выборах. За весь период от провозглашения независимости до переворота Пятса в 1934 года латвийские аграрные партии возглавляли большинство кабинетов и добивались огромного влияния через сельскохозяйственные кооперативы. [21]

За весь период от провозглашения независимости до переворота Пятса в 1934 года латвийские аграрные партии возглавляли большинство кабинетов и добивались огромного влияния через сельскохозяйственные кооперативы. [21]

Земельные реформы↑

Важнейшим вкладом аграрных партий и идеологии в историю межвоенной Польши, Эстонии, Латвии и Литвы была земельная реформа. Обсуждение земельной реформы началось уже после Ноябрьского акта 1916 г., а Брест-Литовский договор, подписанный в марте 1918 г., предусматривал создание полунезависимых государств на бывшей западной окраине Российской империи. 19 мая18 октября по инициативе Винцентия Витоса партия ППС «Пяст» приняла резолюцию с требованием раздела церковных земель и частных имений площадью более 200 га. Резолюция вызвала резкую критику со стороны католических и правых кругов, но мобилизовала поддержку крестьян. [22] Кроме того, земельная реформа обещала быть осуществленной без больших затруднений, как перед Первой мировой войной, когда правительства Германии и России поощряли раздробление крупных имений, чтобы ослабить польское дворянство. В годы, предшествовавшие Первой мировой войне, ежегодно выделялось до 120 000 га во всех разделах. 10 июля Сейм принял свой первый закон о земельной реформе.19. Таким образом, как заявил позже польский министр земельных реформ Здислав Людкевич (1923-1924), земельная реформа в Польше рассматривалась как эволюционный, а не революционный процесс, в том числе из-за ее огромных финансовых и технических последствий. [23]

В годы, предшествовавшие Первой мировой войне, ежегодно выделялось до 120 000 га во всех разделах. 10 июля Сейм принял свой первый закон о земельной реформе.19. Таким образом, как заявил позже польский министр земельных реформ Здислав Людкевич (1923-1924), земельная реформа в Польше рассматривалась как эволюционный, а не революционный процесс, в том числе из-за ее огромных финансовых и технических последствий. [23]

В странах Балтии земельная реформа считалась самой насущной социальной, политической и национальной проблемой, и ее немедленное осуществление рассматривалось как центральное условие успешного возникновения национальных государств. Ожидалось, что земельные реформы облегчат значительные социальные проблемы, связанные с существованием больших масс безземельных крестьян. В то же время земельные реформы рассматривались как инструмент усиления влияния исторически бесправных этносов над «иностранной» экономической и политической элитой: в случае Эстонии и Латвии — балтийских немцев, а в случае Литвы — польской знати. экспроприированы в крупных размерах и с ограниченными возможностями для защиты своей собственности. Это включало значительное количество национального исторического мифотворчества. Например, в случае с Латвией, где земельная реформа пропагандировалась как запоздалая победа над тевтонскими рыцарями, отнявшими землю у латышей 700 лет назад. Крестьянство считалось ядром нации; таким образом, вопросы сельского хозяйства были поставлены выше их простого экономического значения. [24]

экспроприированы в крупных размерах и с ограниченными возможностями для защиты своей собственности. Это включало значительное количество национального исторического мифотворчества. Например, в случае с Латвией, где земельная реформа пропагандировалась как запоздалая победа над тевтонскими рыцарями, отнявшими землю у латышей 700 лет назад. Крестьянство считалось ядром нации; таким образом, вопросы сельского хозяйства были поставлены выше их простого экономического значения. [24]

В краткосрочной перспективе земельная реформа проводилась для противодействия большевистскому влиянию в регионе, который с конца 1918 по 1920 гг. считался серьезной угрозой государственности Эстонии, Латвии и Литвы. правительства всех трех стран использовали обещание земли для мобилизации новобранцев в новые национальные армии против большевиков. Более того, в Латвии, которая потеряла свои рынки и большую часть своей промышленности во время войны, земельная реформа также должна была обеспечить промышленный пролетариат, поскольку всю региональную экономику необходимо было сместить в сторону сельскохозяйственного сектора. [25]

[25]

В Польше 15 июля 1920 г. был принят закон о проведении земельной реформы, направленный на раздел и распределение 2 млн га земли, принадлежащей государству и частным собственникам, с возмещением последним на уровне рыночные цены. В случае несоблюдения была возможна экспроприация. Как правило, Винцентий Витос пытался заручиться поддержкой землевладельцев, прежде чем проводить реформу. [26] Землевладельцам было разрешено владеть не более 150 га, за исключением в основном бывших немецких территорий и восточных регионов. Там землевладельцы могли владеть до 400 гектаров. Второй закон о земельной реформе также предусматривал ограничение в 180 га и в этих регионах. [27] Более того, в декабре 1920 г. был принят специальный статут, объявлявший все бесхозные и заброшенные земли в восточных областях, которые должны были быть присоединены к Польше в результате рижских переговоров, собственностью государства и, таким образом, отнесенными к раздача полякам, в основном ветеранам войны. [28]

[28]

В то время как польская земельная реформа была довольно ограниченной, земельная реформа в Прибалтике была революционной. Они были реализованы еще до принятия конституций: в Эстонии в октябре 1919, в Латвии в сентябре 1920 г. и в Литве в апреле 1922 г. Для перераспределения земли были созданы земельные фонды. Крестьяне могли покупать землю на эти средства по цене намного ниже рыночной, и им было разрешено несколько десятилетий для погашения ссуд. [29]

В Литве, где большевизм был слаб, христианский демократ Миколас Крупавичюс (1885-1970) и Ляудининкай -политик Альбинас Римка (1886-1944) сотрудничали в 1918 г., чтобы предотвратить чрезмерный антагонизм с Польшей и поляками. землевладельцев в Литве избегали бы, [30] земельная реформа была наименее радикальной. Владельцам поместья было разрешено оставить за собой до 150 гектаров земли, и в общей сложности было перераспределено 77 процентов земли. В Латвии социал-демократы доминировали в комитете по проведению земельной реформы и безвозмездно экспроприировали владельцев имений, против чего выступил Карлис Улманис и его Союз фермеров. Этот шаг был направлен на завоевание масс, сочувствовавших латвийским большевикам, силе гораздо более могущественной, чем их литовские и эстонские коллеги. [31] Владельцам поместья разрешалось оставить только пятьдесят гектаров. Всего было перераспределено 84 процента их земель. В Эстонии земельная реформа была самой радикальной. Было конфисковано 96,6% земель крупных поместий, а землевладение ограничено пятьюдесятью гектарами. В то время как латвийский парламент подтвердил 14 апреля 1924 г., что компенсация не будет выплачена владельцам поместья, эстонский парламент 5 марта 1926 г. постановил, что экспроприированные землевладельцы могут получить (небольшую) компенсацию. Как в Латвии, так и в Эстонии земельные реформы разрабатывались и проводились на явно националистической основе, и они проводили различие между немецкими землевладельцами, с одной стороны, и латвийско-эстонскими землевладельцами, с другой, в отношении конфискации земли. [32]

Этот шаг был направлен на завоевание масс, сочувствовавших латвийским большевикам, силе гораздо более могущественной, чем их литовские и эстонские коллеги. [31] Владельцам поместья разрешалось оставить только пятьдесят гектаров. Всего было перераспределено 84 процента их земель. В Эстонии земельная реформа была самой радикальной. Было конфисковано 96,6% земель крупных поместий, а землевладение ограничено пятьюдесятью гектарами. В то время как латвийский парламент подтвердил 14 апреля 1924 г., что компенсация не будет выплачена владельцам поместья, эстонский парламент 5 марта 1926 г. постановил, что экспроприированные землевладельцы могут получить (небольшую) компенсацию. Как в Латвии, так и в Эстонии земельные реформы разрабатывались и проводились на явно националистической основе, и они проводили различие между немецкими землевладельцами, с одной стороны, и латвийско-эстонскими землевладельцами, с другой, в отношении конфискации земли. [32]

Последствия реформ ↑

После проведения земельной реформы фермы площадью более 100 га составляли лишь 1 процент всех землевладений в странах Балтии. Земля в собственности крестьян увеличилась на 17% в Литве, на 54% в Латвии и на 69% в Эстонии. В Латвии доля безземельных крестьян снизилась с 61% в 1920 г. до 18% в 1937 г. В течение очень короткого времени в Эстонии, Латвии и Литве возник аграрный средний класс. Экономическая мощь балтийской немецкой и польской элиты была сломлена. Все эти факторы помогли значительно уменьшить поддержку большевизма. Превращение деревень в индивидуальные подворья, начавшееся уже в рамках Столыпинской реформы 1906 коренным образом изменил сельскохозяйственный ландшафт. Путем экспроприации поместий и сокращения экономического значения деревни в Эстонии практически ликвидировались промежуточные звенья между гражданами-землевладельцами и государством. [33]

Земля в собственности крестьян увеличилась на 17% в Литве, на 54% в Латвии и на 69% в Эстонии. В Латвии доля безземельных крестьян снизилась с 61% в 1920 г. до 18% в 1937 г. В течение очень короткого времени в Эстонии, Латвии и Литве возник аграрный средний класс. Экономическая мощь балтийской немецкой и польской элиты была сломлена. Все эти факторы помогли значительно уменьшить поддержку большевизма. Превращение деревень в индивидуальные подворья, начавшееся уже в рамках Столыпинской реформы 1906 коренным образом изменил сельскохозяйственный ландшафт. Путем экспроприации поместий и сокращения экономического значения деревни в Эстонии практически ликвидировались промежуточные звенья между гражданами-землевладельцами и государством. [33]

Однако ряд проблем остался. В целом, особенно в Польше, спрос на землю превышал наличие земли. Это способствовало созданию очень маленьких участков, которые вряд ли можно было эффективно использовать. В Латвии новые фермы в среднем составляли всего семнадцать гектаров. [34] В восточном регионе Латгалии они были в среднем даже меньше десяти гектаров. В Польше, где земельный фонд включал только 10% всей земли, 31% ферм были размером не более пяти гектаров, а 34% — даже двух гектаров. [35]

[34] В восточном регионе Латгалии они были в среднем даже меньше десяти гектаров. В Польше, где земельный фонд включал только 10% всей земли, 31% ферм были размером не более пяти гектаров, а 34% — даже двух гектаров. [35]

Грубо говоря, более радикальные земельные реформы в Латвии и Эстонии оказались более успешными, чем более скромные в Польше и Литве. В Литве число безземельных крестьян выросло с почти 60 000 в 19с 19 до 80 000 в 1940 году. В 1935 году литовскую деревню потрясли социальные волнения. Польша также имела избыточное население в сельскохозяйственном секторе в размере 3 миллионов человек в конце 1920-х годов, поскольку основную стратегию сезонной или постоянной эмиграции в сельских районах стало выполнять труднее, чем до войны. К 1929 г. сезонная эмиграция батраков в Германию сократилась до 15% от прежнего объема. [36]

Латвия, где численность безземельных крестьян сократилась с 61,2 процента в 19от 20 до 18 процентов в середине 1930-х гг. , столкнулись с другой проблемой, поскольку в первой половине 1920-х гг. существовала серьезная нехватка сельскохозяйственной рабочей силы. Улманис предложил импортировать батраков из Литвы, но в конечном итоге проблема была решена за счет ввоза сельскохозяйственных рабочих из Польши, 40 000 из которых к концу 1930-х годов работали в Латвии и в значительной степени способствовали укреплению латвийского сельского хозяйства. [37] Эстонские и латвийские политики-аграрии ориентировались на Данию, которая служила образцом для подражания для успешного европейского аграрного государства.

, столкнулись с другой проблемой, поскольку в первой половине 1920-х гг. существовала серьезная нехватка сельскохозяйственной рабочей силы. Улманис предложил импортировать батраков из Литвы, но в конечном итоге проблема была решена за счет ввоза сельскохозяйственных рабочих из Польши, 40 000 из которых к концу 1930-х годов работали в Латвии и в значительной степени способствовали укреплению латвийского сельского хозяйства. [37] Эстонские и латвийские политики-аграрии ориентировались на Данию, которая служила образцом для подражания для успешного европейского аграрного государства.

В то же время аграрные реформы институционализировали деиндустриализацию Латвии и Эстонии и утрату ими значения как международных торговых центров. Бывшие экономические центры превратились в сельские государства с высоким уровнем государственного вмешательства и 60% населения Эстонии, занятых в сельскохозяйственном секторе, и 66% в Латвии. Доля сельскохозяйственных рабочих в Литве составляла 77 процентов, но до войны этот регион был преимущественно сельскохозяйственным. [38]

[38]

Масштабы земельной реформы и ее сильные социальные и национальные последствия вызвали большой интерес и критику за рубежом. В Западной Европе, например, радикализм аграрных реформаторов в Латвии и Эстонии заставил журналистов задаться вопросом, действительно ли эти государства стали большевистскими. Ведущие интеллектуалы, такие как Роберт Уильям Сетон-Уотсон (1879–1951) и Альберт де Лапрадель (1871–1955), проявляли большой интерес к земельным реформам и писали о них статьи. [39]

В Германии эстонские, латвийские и польские реформы, которые были направлены против прибалтийско-немецкой знати, аграрные реформы в основном обсуждались в контексте территориального ревизионизма. Самый известный немецкий экономист того времени Макс Серинг (1857-1939) охарактеризовал польскую земельную реформу 1922 года как оружие, направленное против национальных меньшинств Польши, особенно против немцев. [40] В мае 1923 г. PSL «Пяст» подписал Ланцкоронский пакт с польскими консервативными и националистическими партиями, направленный на проведение строгой политики полонизации и наметивший будущую земельную реформу. [41] Этот закон о реформе 1925 года вызвал особую критику как нарушение Договора о защите меньшинств, поскольку подавляющее большинство собственности, подлежащей разделу в оспариваемых регионах, таких как Поморье или Познания, принадлежало немецким землевладельцам. [42] Однако среди польского населения реформы пользовались большой поддержкой, поэтому критика из-за рубежа могла лишь отсрочить, но не помешать проведению земельных реформ. [43]

[41] Этот закон о реформе 1925 года вызвал особую критику как нарушение Договора о защите меньшинств, поскольку подавляющее большинство собственности, подлежащей разделу в оспариваемых регионах, таких как Поморье или Познания, принадлежало немецким землевладельцам. [42] Однако среди польского населения реформы пользовались большой поддержкой, поэтому критика из-за рубежа могла лишь отсрочить, но не помешать проведению земельных реформ. [43]

Заключение: аграрные движения в межвоенный период↑

После проведения земельной реформы аграрные партии потеряли центральный пункт своих политических программ и, следовательно, свою привлекательность для избирателей. [44] Однако они все еще участвовали и даже возглавляли многие правительства до 1926 года, когда правительство Витоса в Польше и правительство Литвы во главе с Миколасом Слежявичюсом были свергнуты Юзефом Пилсудским и Антанасом Сметоной (1874-1944). В Эстонии и Латвии аграрии оставались у власти, но все чаще попадали в ловушку между левыми и правыми экстремистскими группами, в то же время заигрывая с коллективистскими, националистическими и фашистскими идеологиями.

е. отмена частной собственности на землю без выкупа, превращение ее в общенародное достояние.

е. отмена частной собственности на землю без выкупа, превращение ее в общенародное достояние. — 10% всех крестьянских хозяйств). Рост производительности сельскохозяйственного труда (к 1915 г. валовый сбор зерна вырос в 1,7 раза), совершенствование агротехники (использование машин, удобрений).

— 10% всех крестьянских хозяйств). Рост производительности сельскохозяйственного труда (к 1915 г. валовый сбор зерна вырос в 1,7 раза), совершенствование агротехники (использование машин, удобрений).