5.2. Материальная культура, экономика и условия жизни в средние века. История и культурология [Изд. второе, перераб. и доп.]

5.2. Материальная культура, экономика и условия жизни в средние века

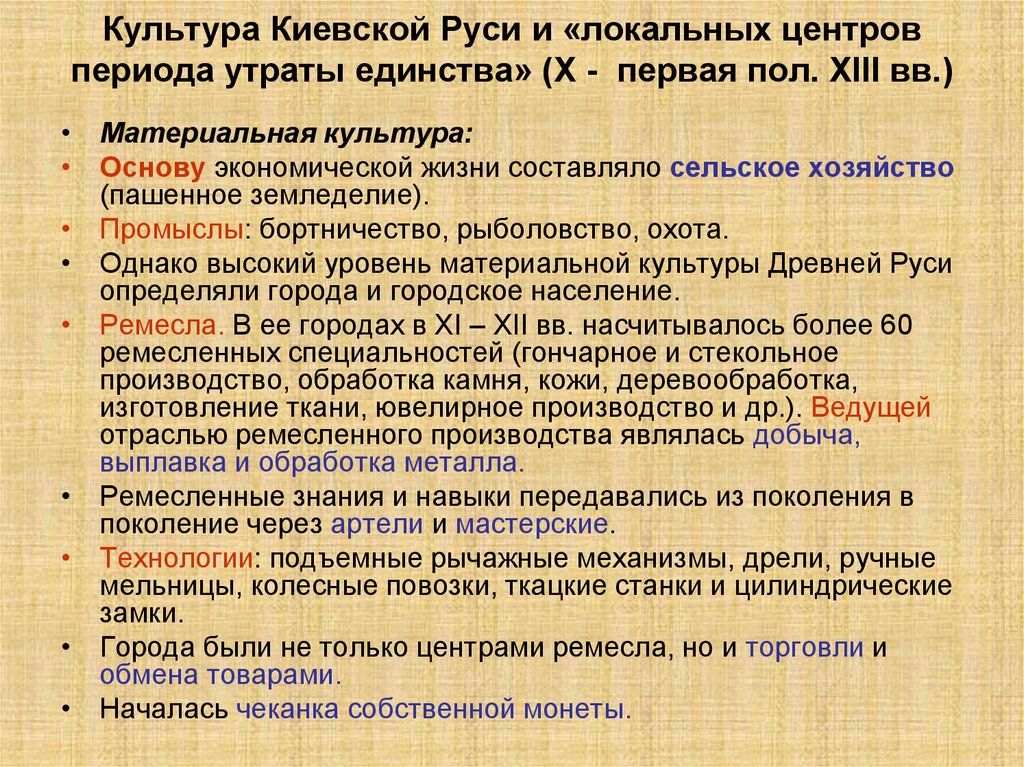

Средневековая Европа, в отличие от сегодняшней, была страной лесов и болот, тянувшихся через весь континент и еще в XIII в. занимавших 2/3 ее территории. Люди селились на лесных прогалинах и вели свое хозяйство, вырубая или сжигая деревья и осушая топи. Земледелие было основным занятием, поэтому подавляющее большинство населения жило в деревне и число горожан, особенно до XII в., было совершенно незначительным. Помимо обработки земли сельские жители разводили скот, охотились на диких животных, ловили рыбу, собирали в лесу ягоды и мед диких пчел. Дерево служило материалом для изготовления орудий труда, жилищ, домашней утвари, оно же вывозилось на Восток как экспортный товар.

Средневековый человек не спешил расширять производство и гнаться за прибылью. Крупнейший авторитет эпохи — Фома Аквинский писал: «Труд имеет четыре цели. Прежде всего и главным образом он должен дать пропитание; во-вторых, должен изгонять праздность, источник многих зол; в-третьих, должен обуздывать похоть, умерщвляя плоть; в-четвертых, он позволяет творить милостыни»

Крупнейший авторитет эпохи — Фома Аквинский писал: «Труд имеет четыре цели. Прежде всего и главным образом он должен дать пропитание; во-вторых, должен изгонять праздность, источник многих зол; в-третьих, должен обуздывать похоть, умерщвляя плоть; в-четвертых, он позволяет творить милостыни»

В большинстве случаев жизнь человека в средние века связана с феодальным поместьем — небольшим поселением, окруженным полями, лугами и лесом. На возвышении находился замок феодала, которому принадлежала большая часть земли, орудий труда и от которого, так или иначе, зависели все обитатели поместья. До X–XI вв. замки — это просто двухэтажные бревенчатые башни, огражденные земляным валом и деревянным частоколом.

Неподалеку располагалась деревня. Она состояла из ряда крестьянских домов — сооружений из дерева, глины, покрытых соломой. Самые бедные жили в шалашах и землянках. Крестьяне находились в разной степени зависимости от феодала. Лично зависимые крестьяне (сервы) не могли распоряжаться собой, своей землей и имуществом, работали на барщине, несли ряд повинностей, могли быть проданы с землей другому феодалу. Значительную часть населения составляли лично свободные крестьяне. Они сами распоряжались своим движимым имуществом, но платили феодалу высокие налоги и должны были подчиняться суду сеньора. Существовал и небольшой слой крестьян — собственников земли, зависимость которых от сеньора носила судебный и политический характер.

В сельской местности располагались многочисленные монастыри — поселки, состоящие из часовен и церквей, монашеских келий, мастерских. В раннее средневековье монастыри — почти единственные хранители знаний, в том числе хозяйственных и технических. Благодаря этому, а также жесткой дисциплине и организации труда они были экономически очень эффективны. Имущество монастырских общин увеличивалось и за счет пожертвований земельными владениями, деньгами, продуктами. Монастырь обзаводился слугами и зависимыми крестьянами, трудившимися под руководством братии. При обителях создавались больницы, гостиницы, приюты, многие люди находили здесь защиту во время войн, голода, эпидемий.

Развитие средневековой цивилизации тесно связано с ростом городов. В начале средних веков города в Европе — это небольшие группы людей (1–5 тыс. человек), живших вокруг крепостей или резиденций епископов и мало чем отличавшихся от крестьян. К X–XI вв. ремесло отделяется от сельского хозяйства и вместе с тем происходит быстрый рост городов как центров ремесла и торговли. Теперь в крупных городах живет 20–30 тыс. человек и более, растет число малых городов. Горожане достаточно быстро освобождаются от власти окрестных феодалов, налаживают самоуправление (коммуны). Состав городского населения был очень пестрым. Здесь проживают короли и герцоги со своими придворными и слугами, епископы, монахи, священники, люди свободных профессий — юристы, врачи, архитекторы, преподаватели и ученики школ и университетов; крестьяне ищут в городе заработков и освобождения от крепостной неволи, нищие и преступники — легкой поживы.

Постепенно складывается сословие горожан — бюргеров (по-немецки) или буржуа (по-французски). Его основу составили ремесленники и купцы, объединенные по профессиям в особые союзы — цехи, гильдии, братства, «торговые дома». Мастера и торговцы нуждались в защите своего предприятия и доходов от феодалов и конкуренции, в регуляции своих отношений с подмастерьями и учениками. Цех строго регламентировал производство и сбыт товаров, технологию их изготовления, число помощников и др. В XIII–XV вв. сословие бюргеров расслаивается. Выделяется правящая элита из богатых купцов, руководителей цехов — патриции. Им противостоят массы живущих в бедности подмастерьев, учеников, неквалифицированных рабочих, которым теперь уже закрыт путь наверх, в цеховую организацию.

Средневековый город строился вокруг рыночной площади, рядом с которой помещались городской собор и здание городского совета (ратуша). Улицы были узкими, дома примыкали друг к другу, верхние этажи нависали над нижними. Не существовало водопровода, канализации, уличного освещения; мусор выбрасывался прямо на улицы, где бродил домашний скот и птица. Для защиты от врагов город окружался мощными стенами, их кольцо со временем расширялось, охватывая и пригороды.

Не существовало водопровода, канализации, уличного освещения; мусор выбрасывался прямо на улицы, где бродил домашний скот и птица. Для защиты от врагов город окружался мощными стенами, их кольцо со временем расширялось, охватывая и пригороды.

Именно в городах начинается «техническая революция» зрелого средневековья. С XI в. повсеместно внедряется обожженный кирпич, облицовочный кафель, черепица. К XII в. были освоены такие методы обработки металла, как сварка, термическая обработка, горячая и холодная ковка, штамповка, вытяжение, изгибание, протягивание, шлифовка, чеканка. В XIII в. уже известны строгание, сверление, обточка и полировка. Развивается производство стекла, витражей, зеркал. В XII в. появляются ручные и педальные станки (ткацкие и токарные), в XIV–XV вв. — кривошипные механизмы, зубчатые передачи, сверлильный станок, подъемный кран, землеройная машина. Был сконструирован и первый автомат — механические часы, башенные, а затем комнатные и карманные. В последней трети XV в. изобретено книгопечатание. С XIV в. распространяется огнестрельное оружие. На море на смену ладьям раннего средневековья приходит каравелла — многомачтовый корабль, способный совершать океанские плавания.

изобретено книгопечатание. С XIV в. распространяется огнестрельное оружие. На море на смену ладьям раннего средневековья приходит каравелла — многомачтовый корабль, способный совершать океанские плавания.

И все же, несмотря на эти успехи, средние века оставались миром бедности, что отражалось и на продолжительности человеческой жизни. Она составляла в среднем 40–45 лет для мужчин и 35 лет для женщин. Каждый третий ребенок не доживал до 15 лет — возраста совершеннолетия и вступления в брак, менее четверти людей (в основном знать и монахи) доживали до 50 лет. Войны, болезни, голод постоянно уменьшали численность населения. Эпидемии оспы, холеры, тифа были привычными явлениями, к ним добавлялись туберкулез, проказа, кожные паразиты и т. п. Болезням способствовало хроническое недоедание. Неурожаи неизбежно приводили к голоду, повторявшемуся каждые 3–4 года. Понижение среднегодовой температуры в XIII в. и страшные последствия «черной смерти» — чумы 1348–1349 гг. стали причинами запустения многих областей Европы.

Основой экономического уклада средних веков был феодализм. Он скреплял общество сложной системой связей, основанной на владении землей, насилии и идеологическом принуждении. Феодал, рыцарь, сеньор — это вооруженный член класса владельцев земли, чьи права освящены церковью, подкреплены законом и обычаем, чье могущество зиждется на всеобщей зависимости от земледелия. Лишь постепенно другие социальные группы, особенно горожане, а отчасти и крестьяне, смогли ослабить власть землевладельца над собой.

Средневековье — период господства натурального хозяйства, ориентированного на самообеспечение в рамках поместья или крестьянского двора, на независимость от ввоза и вывоза. Это время не знало и массового производства. Почти каждый предмет был неповторим, служил долго, стоил дорого. Оружие, орудия труда, одежду передавали по наследству, бережно хранили, многие вещи (чаще всего мечи) имели имена, их окружали легенды [6, с. 20]. Натуральное хозяйство удовлетворяло общество, в котором каждый должен был иметь ровно столько, сколько требовало его общественное положение, его ранг.

Материальная культура

Материальная культура

Материальная культура

У центральных тайцев – сиамцев, селения часто расположены по берегам рек и каналов, так чтобы лодки могли приставать к нижним ступеням лестницы, ведущей в дом. В центре селения – храмовый комплекс, ват. Сельские дома свайные, из дерева и бамбука, с

В центре селения – храмовый комплекс, ват. Сельские дома свайные, из дерева и бамбука, с

Материальная культура

Материальная культура Почти две трети китайцев живут в деревнях (2006). Большинство сельских жителей занимаются пашенным земледелием и огородничеством. На севере пашут на волах; из зерновых сеют пшеницу, просо, гаолян, кукурузу. На юге преобладает заливное рисосеяние, там

Материальная культура

Материальная культура Японцы сложились как народ земледельцев-рисоводов в стране, где только 14 % территории пригодно для земледелия. Люди занимались еще рыболовством и сбором морепродуктов, но, все равно, их жизнь была далеко не изобильной. К тому же, частые

Материальная культура

Материальная культура

Жилье. Три четверти населения Индии живет в деревнях (72 % по переписи 2011 г.). Деревни небольшие – меньше чем в сотню дворов, с населением до 500 человек. Архитектура различается в зависимости от климата и региона страны. В горных районах Пенджаба и

Три четверти населения Индии живет в деревнях (72 % по переписи 2011 г.). Деревни небольшие – меньше чем в сотню дворов, с населением до 500 человек. Архитектура различается в зависимости от климата и региона страны. В горных районах Пенджаба и

6. Материальная культура

6. Материальная культура Хозяйственно-технический базис скандинавского общества мало меняется по сравнению с предшествующим периодом. В основе – земледельческо-скотоводческая экономика небольших прочных хозяйств. Повсеместно применяются железные пахотные орудия,

Экономика и условия жизни населения

Экономика и условия жизни населения

В экономике война все поставила с ног на голову. Если прежде она была ориентирована на экспорт, то теперь насущной проблемой стал импорт необходимых товаров. Создавшуюся ситуацию прекрасно иллюстрирует тот факт, что в 1940 г. на смену

на смену

Материальная роль римской армии. Экономика и демография

Материальная роль римской армии. Экономика и демография Очевидно, что основной смысл существования солдат состоит в том, чтобы вести собственно войну, убивать, не давая убить себя. Ранее уже описывалось, как Рим научился предусматривать саму возможность любого военного

Материальная культура и быт

Материальная культура и быт В представлении греков и римлян развитая городская жизнь являлась неотъемлемым признаком цивилизации. В период принципата города повсеместно увеличивались в числе, росли и богатели. Крупнейшими политическими, экономическими и культурными

4. МАТЕРИАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА, БЫТ И ОБЫЧАИ

4. МАТЕРИАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА, БЫТ И ОБЫЧАИ

Земледельческие и ремесленные орудия труда. Транспорт. Традиционнобытовая культура Украины XVIII в. имела ярко выраженный классовый характер. Сельскохозяйственные и ремесленные орудия, транспорт, одежда и обувь, пища, жилища,

Транспорт. Традиционнобытовая культура Украины XVIII в. имела ярко выраженный классовый характер. Сельскохозяйственные и ремесленные орудия, транспорт, одежда и обувь, пища, жилища,

2. Материальная культура

2. Материальная культура Орудиями труда человек пользуется более 2 млн лет. Это открыло перед ним широкие возможности:1) использования природных ресурсов;2) приспособления к окружающей среде;3) коллективной охоты;4) защиты от врагов.В эпоху неолита:1) совершенствуются

Глава 6 Материальная и художественная культура конца XVIII – начала XX века

Глава 6

Материальная и художественная культура конца XVIII – начала XX века

«Цивилизации, век которых прошёл многие тысячелетия тому назад, были в определённых отношениях блистательными. И всё же их блеск угас, они перестали процветать, а их богатства исчезли. Но это вовсе

Но это вовсе

7. МАТЕРИАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА, БЫТ И ОБЫЧАИ

7. МАТЕРИАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА, БЫТ И ОБЫЧАИ Земледельческая техника. Транспорт. В первой половине XIX в., особенно к 30 — 40-м годам, развитие традиционно-бытовой культуры украинцев характеризовалось появлением некоторых новых и исчезновением ряда наиболее архаичных, не

Глава 6 Материальная и художественная культура конца XVIII – начала XX века

Глава 6 Материальная и художественная культура конца XVIII – начала XX века «Цивилизации, век которых прошел многие тысячелетия тому назад, были в определенных отношениях блистательными. И все же их блеск угас, они перестали процветать, а их богатства исчезли. Но это вовсе

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ТЕХНИКИ В СРЕДНИЕ ВЕКА

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ТЕХНИКИ В СРЕДНИЕ ВЕКА

Период средневековья обычно определяется хронологическими границами от III–IV в. до XVII в. Этот период характеризуется господством в большинстве стран феодального общественного строя и феодального способа

до XVII в. Этот период характеризуется господством в большинстве стран феодального общественного строя и феодального способа

План семинара № 7

Основные черты средневековой культуры.

Основные достижения материальной и духовной культуры Средневековья

Сущность культуры Возрождения.

Значение культуры Возрождения для развития мировой культуры.

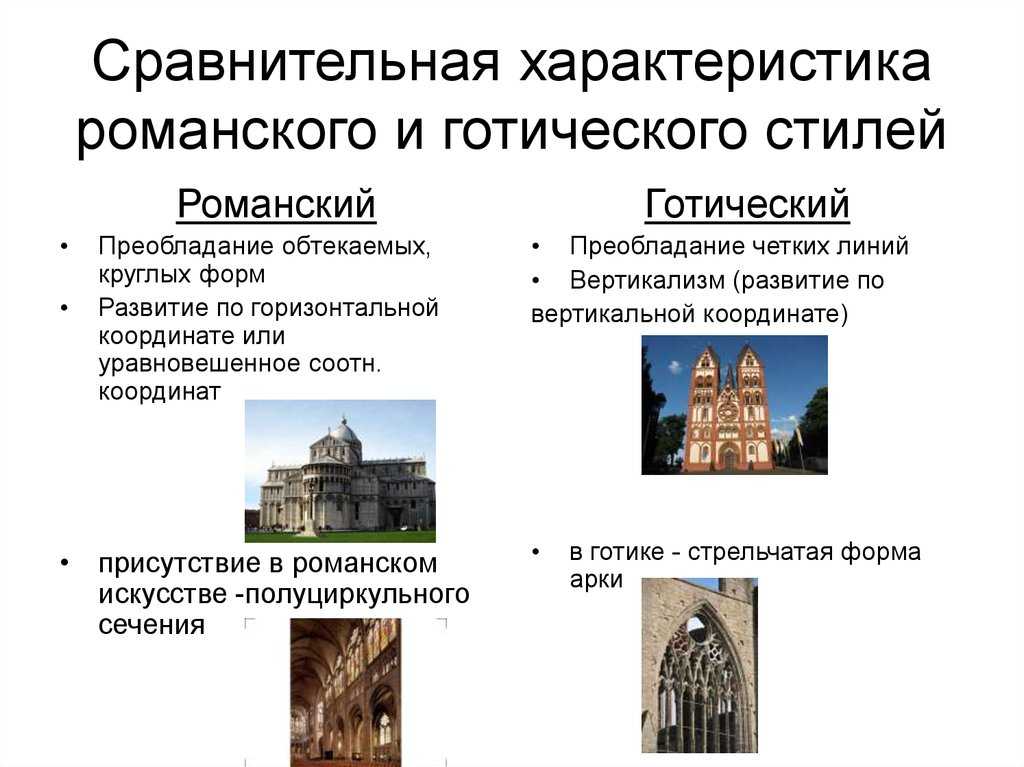

Основные понятия: средневековье, сословие, феодализм, цех, аскетизм, номинализм, реализм, схоластика, тривиум, квадривиум, университет, романский стиль, готический стиль, ренессанс, реформация, гуманизм, секуляризация духовного мира, эмпиризм, рационализм.

Темы докладов

Становление университетского образования.

Роль города в средневековой культуре.

Великие географические открытия.

Средневековое искусство.

Реформация.

Изменение физической и космологической картины мира (И. Кеплер, Г. Галилей, Н. Коперник).

Особенности искусства Возрождения.

Творчество В. Шекспира и его мировое значение.

Творчество Леонардо да Винчи, Рафаэля Санти, Микеланджело Буонарроти.

Античное наследие в культуре Возрождения.

Складывание национальной культуры башкир.

Роль искусства в культуре Возрождения.

Основные достижения материальной и духовной культуры Европы на рубеже Нового Времени.

Список литературы

Баткин Л. Н. Итальянское Возрождение в поисках индивидуальности.

— М.: Наука, 1989.

— М.: Наука, 1989.Бахтин А. Я. Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса. — М.: Художественная литература, 1990.

Всемирная история: В 24 т. – Минск: Современный литератор, 1999.

Горфункель А. Х. Философия эпохи Возрождения: Учеб. пособие. — М.: Высшая школа, 1980.

Гуревич А. Л. Категории средневековой культуры. — М.: Искусство, 1987.

Дживелегов А.К. Творцы итальянского Возрождения: В 2 кн. – Кн. 1-2. – М.: Терра – Книжный клуб, Республика, 1998.

Ильина Т.В. История искусств. Западноевропейское искусство. – М.: Высшая школа, 2000.

История культуры стран Западной Европы в эпоху Возрождения (Под ред. Брагиной Л. М.). — М.: Высшая школа, 1999.

История мировой культуры: Наследие Запада: Античность.

Средневековье. Возрождение. – М.: Высшая

школа, 1998.

Средневековье. Возрождение. – М.: Высшая

школа, 1998.История средних веков: Учебник: В 2 т. / Под ред. З. В. Удальцовой, С. П. Карпова. — М.: Высшая школа, 1991.

Карпушина С. В., Карпушин В. А. История мировой культуры. – М.: Высшая школа, 1998.

Культура Возрождения и религиозная жизнь эпохи. – М.: Наука, 1997.

Культурология для технических вузов. — Ростов-н/Д: Феникс, 2001

Ле Гофф Жак. Цивилизация средневекового Запада. — М.: Прогресс, 1992.

Линс Ю. История древних цивилизаций. – М.; СПб.: АСТ Полигон, 1999.

Лосев А. Ф. Эстетика Возрождения. — М.: Мысль, 1978.

Любимов Л.Б. Искусство древнего мира. – М.: Просвещение, 1996.

Любимов Л.Б. Искусство Западной Европы: Средние века.

Возрождение в Италии. – М.:

Просвещение, 1996.

Возрождение в Италии. – М.:

Просвещение, 1996.Очерки по истории мировой культуры. – М.: Языки русской культуры, 1997.

Рутенбург В. И. Титаны Возрождения. — СПб.: Наука, 1991.

Тяжелов В. Н. Искусство средних веков в Западной и Центральной Европе. — М.: Искусство, 1987.

Хейзинга Й. Осень Средневековья. — М.: Наука, 1991.

Шаповалов В.Ф. Основы философии : От классики к современности. — М.: ФАИР-ПРЕСС, 1998.

Ястребицкая А. Л. Западная Европа ХI-ХIII веков. — М.: Наука, 1978.

Ястребицкая А.Л. Средневековая культура и город в новой исторической науке. – М.: Интерпракс, 1995.

Средневековая археология

Средневековая археологияИсторический факультет

Профессор: доктор Флорин Курта

Офис: 202 Флинт Холл

Часы работы: Пн 2:30-3:30 или по предварительной записи

Телефон: 273-3367

Электронная почта: fcurta@ufl.

edu

eduсоберется в Терлингтоне 2350 на По понедельникам, средам и пятницам с 12:50 до 1:40

ПРОГРАММА КУРСА

Осень 2019

Описание курса Историки Средневековья с готовностью признают преимущество что документальные свидетельства дают им более чем археологи. Ведь почему бы кому надо копаться в грязи, когда осталось столько архивов неизведанный? Почему кто-то предпочитает унылые остатки прошлой материальной культуры в духовные и художественные достижения Средневековья? Много просмотров архивный материала в качестве контроля, отсутствующего в археологии. Истинная задача археолог таким образом, чтобы обнаружить, должным ли образом свидетельства материальной культуры отражает документальная запись или наоборот. За последние несколько десятилетия, однако дисциплина средневековой археологии испытала изумительный рост.Стало ясно, что исследования, проведенные археологами не имеет прямого отношения к заданному вопросу или последствий для него документальных свидетельств историков. Но средневековая история материал культура поднимает некоторые важные вопросы, все из которых имеют историческое значение. важность. Изучение городской истории, например, сегодня невозможно представить себе с прочная подготовка в области средневековой археологии. Проблемы производства и распределение, а также сложные вопросы групповой идентичности, пола и социального статус теперь можно перефразировать в свете археологических исследований. Все чаще, средневековая археология стала основным компонентом средневековых исследований.

Основная цель этого курса — обрисовать в общих чертах некоторые из наиболее важный области текущих археологических исследований и указать на основные результаты. От сельских поселений до гончарного дела: влияние средневековой археологии на изучение средневекового общества нельзя игнорировать без риска серьезный искажение.

Следуя тематическому, а не хронологическому порядку, мы будут заглянуть в средневековье через окно, открытое археологи. Посмотрим, как они собирают свои источники, проанализируем их и пришли к выводам исторической важности.

УЧЕБНИКИ Обязательно

- Археология средневековой Европы. Изд. Джеймс Грэм-Кэмпбелл и Магдалена Доблесть . Том. 1. Орхус: Орхусский университет Пресс, 2007; ISBN: 9788779342903 (пбк) [далее Graham-Campbell and Valor ] ; на двухчасовой резерв в библиотеке Запад.

- Археология средневековой Европы. Изд. Мартин О. Х. Карвер и Ян Клапште . Орхус: Орхусский университет Пресс, 2011; ISBN: 13 9788779342910 (пбк.

) [далее Карвер и Клапсте ] ; на двухчасовой резерв в библиотеке Запад .

- Кевин Грин и Том Мур. Археология. Введение, 5-е издание. Лондон/Нью-Йорк: Рутледж, 2010 г.; ISBN: 9780415496391 [далее Грин и Мур]

ПРИМЕЧАНИЕ. Важно, чтобы вы читать назначенные разделы в учебнике (учебниках) в срок, когда они должны быть. Учебный класс встречи будут организованы в формате лекций/дискуссий и викторины потребуется знакомство с материалом.

Требования к курсу

Политики посещаемости нет, но вы ответственный за посещение всех лекций и чтение необходимых текстов. Учебный класс участие могут учитываться при определении общей оценки. Основа для оценка успеваемости будет состоять из четырех тестов, 10 записей в журнале и двух экзаменов (промежуточный а также Финал). викторины будут состоять только из вопросов с несколькими вариантами ответов (без эссе).Тщательное изучение показаний необходимо для хорошей работы на в контрольный опрос. Записи журнала состоят из сообщения электронной почты, отправленные на мой адрес ([email protected]), в котором вы кратко обсудите чтение по темам, отмеченным (*) в списке, конечно еженедельные темы ниже. Вы можете задавать вопросы о показаниях и/или делать Комментарии, поднимать вопросы, требующие разъяснения, и т. д. Все записи в журнале должны прийти к не менее чем за 15 часов до соответствующих собраний класса. Обязательно сохраните ваши публикации в разумной длины (от 175 до 250 слов). Я не хочу, чтобы ты тратил слишком много времени на них, но я ожидаю, что вы дадите четкое презентация ваших мыслей. Излишне говорить, что я также ожидаю, что вы проверите правильный грамматику и орфографию, прежде чем нажать «Отправить». Промежуточные и итоговые экзамены охватывают все, начиная с лекций. а также чтения. Оба будут состоять из короткой части ответа и более длинной сочинение. Пожалуйста, ознакомьтесь с академическими принципы честности и инвалидность Контрольный список ресурсного центра.

Тесты по макияжу, записи в журнале или экзамены дается только по очень серьезным причинам. В любом случае буду просить письменное обоснование или доказательство. Принимаются внекредитные работы Только для учащихся с активным участием в обсуждениях в классе. Формат возможность зачета обсуждается с инструктором в течение обычные рабочие часы. Будет следующая система баллов используется при определении окончательного оценка:

Тесты: 20 баллов

Записи в журнале: 20 баллов

Среднесрочные: 30 баллов

Итоговый экзамен: 30 баллов

Итого: 100 балловОценки:

Очки Марка 95-100 А 90-94 А- 87-89 Б+ 81-86 Б 75-80 Б- 68-74 С+ 61-67 С 55-60 С- 48-54 Д+ 41-47 Д 35-40 D- до 30 лет Э

Студенты в этом классе принять участие в пилотной оценке нового курса система оценки под названием GatorEvals.Новая система оценивания разработан, чтобы быть более информативным для инструкторов, чтобы преподавание повышается эффективность и обеспечивается более тесная связь с UF Система управления обучением CANVAS. Учащиеся могут завершить свои оценки по электронной почте, которую они получают от GatorEvals. Обратите внимание, что другие ваши занятия в этом семестре могут быть оценены в текущей системе онлайн-оценки GatorRater. Благодарим вас за сотрудничество в этом важном деле

ТЕМЫ ЕЖЕНЕДЕЛЬНОГО КУРСА

| Неделя | Дата | Тема |

| 1 | 20-23 августа | Введение |

| 2 | 26-30 августа | История археологии |

| 3 | 2-6 сентября | Теория и практика археологии |

| 4 | 9-13 сентября | Городской археология |

| 5 | 16-20 сентября | Сельская местность археология |

| 6 | 23-27 сентября | Средневековый дворцы, замки и форты |

| 7 | 30 сентября – 4 октября | Собор и приходские церкви |

| 8 | 7-11 октября | Монастырский археология |

| 9 | 14-18 октября | Аспекты повседневной жизни. Среднесрочный. Среднесрочный. |

| 10 | 21-25 октября | Захоронение памятники и могильная археология |

| 11 | 28 октября – 1 ноября | Социальный строение и археология |

| 12 | 4-8 ноября | археология силы |

| 13 | 11-15 ноября | Демография и миграция |

| 14 | 18-22 ноября | Ремесла и торговля |

| 15 | 25-29 ноября | Пол и религиозная принадлежность |

| 16 | 2-4 ноября | Археология для кого? |

| 17 | Среда, 11 декабря, 12:30–14:30 | Выпускной экзамен |

Флорин Курта 2019

W.

W. Norton & Company W.W. Norton & Company | Антология западной литературы Нортона

W. Norton & Company W.W. Norton & Company | Антология западной литературы НортонаПерейти к разделу Меню | Содержание | Меню громкости

Обзор

История и культура

- В средние века классическая цивилизация трансформировалась в результате контакта с тремя культурами: германскими захватчиками, христианством и исламом.

- Западные ценности индивидуализма, согласованного правления и признания религиозных различий начали проявляться в Средние века.

- В 500 г. «Запад» еще не был политической или культурной единицей, но к 1500 г. карта Европы выглядела почти так же, как сегодня.

- Люди эпохи Возрождения назвали этот период Средними веками, потому что он считался культурно пустым временем, которое отделяло Возрождение от классического прошлого, которым оно восхищалось.

- Средневековье ошибочно считается культурно однородным периодом, но этот период включает в себя множество разных людей, принадлежащих к разным культурам.

- По мере развития Средневековья католическая церковь постепенно распространяла свою духовную и институциональную власть на большую часть Европы.

- Хотя этот период часто называют «веком веры», приверженность католическому христианству не была ни единой, ни отсутствием понимания его сложностей и противоречий.

- Этот период также называют «эпохой рыцарства». Кодекс рыцарства подчеркивал благородство, щедрость, заботу о бессильных и способность испытывать самоотверженную и страстную романтическую любовь.

Литература

- Отдельные литературные шедевры и традиции письма, которые продолжают определять западную литературу, возникли в Средние века.

- В средневековой литературе преобладают две проблемы: требования религиозной веры и уместное применение физической силы.

- Средневековая литература по большей части выражает ценности самых могущественных членов общества, аристократии, добившихся своего могущества военной мощью.

- Со времен Беовульфа и до эпохи сказок Мэлори о короле Артуре европейская знать и писатели, которых они поддерживали, прославляли военные ценности: доблесть, верность, личную честь и рыцарство.

- Наиболее значимые литературные произведения включали в себя элементы и ценности, почерпнутые из разных и часто противоречащих друг другу традиций.

- Чосер провел первую часть своей карьеры в качестве придворного поэта, угождавшего узким вкусам аристократической читательской аудитории, но в Кентерберийские рассказы он пишет о мужчинах и женщинах из всех социальных слоев.

- Литература того периода ясно показывает, что религиозные ценности не признавались повсеместно первичными и ни одна форма христианства не принималась всеми.

- Развратный священник, жадный монах, своенравная монахиня и прожорливый монах — типичные персонажи средневековой сатиры.

- Песнь о Роланде возвеличивает великого воина в соответствии с германскими традициями воинского героизма, но также утверждает необходимость подчинения индивидуальных достижений нуждам единой христианской общины.

- Автор Беовульф верил в христианство, но демонстрировал восхищение языческим прошлым.

- Хотя «Божественная комедия » Данте кажется прочно вписанной в христианское мировоззрение, поэт называет языческого поэта Вергилия «мой автор и мой отец».

- Письма того времени показывают, что рыцарские ценности никогда полностью не согласуются друг с другом. Например, основной вопрос, лежащий в основе таких работ, как Беовульф и Песня о Роланде : Когда личная храбрость уступает место нуждам группы? Может ли человек быть одновременно и беззаветным любовником, и верным воином? Могут ли одни и те же люди совершать и военные дела, и дела цивилизации?

- Наиболее ярким наследием Средневековья является набор персонажей, внесенных им в мировую литературу: Роланд, Карл Великий, сэр Гавейн, Беовульф, пилигримы из Кентерберийских рассказов и заблудшие души Девятого века.0471 Инферно .

- Центральная тема средневековой литературы та же, что и в наше время: отдельная личность, реализующая свою индивидуальную судьбу.

— М.: Наука, 1989.

— М.: Наука, 1989. Средневековье. Возрождение. – М.: Высшая

школа, 1998.

Средневековье. Возрождение. – М.: Высшая

школа, 1998. Возрождение в Италии. – М.:

Просвещение, 1996.

Возрождение в Италии. – М.:

Просвещение, 1996. Стало ясно, что исследования, проведенные археологами

не имеет прямого отношения к заданному вопросу или последствий для него

документальных свидетельств историков. Но средневековая история

материал

культура поднимает некоторые важные вопросы, все из которых имеют историческое значение.

важность.

Изучение городской истории, например, сегодня невозможно представить себе с

прочная подготовка в области средневековой археологии. Проблемы производства и

распределение,

а также сложные вопросы групповой идентичности, пола и социального

статус

теперь можно перефразировать в свете археологических исследований.

Все чаще,

средневековая археология стала основным компонентом средневековых исследований.

Стало ясно, что исследования, проведенные археологами

не имеет прямого отношения к заданному вопросу или последствий для него

документальных свидетельств историков. Но средневековая история

материал

культура поднимает некоторые важные вопросы, все из которых имеют историческое значение.

важность.

Изучение городской истории, например, сегодня невозможно представить себе с

прочная подготовка в области средневековой археологии. Проблемы производства и

распределение,

а также сложные вопросы групповой идентичности, пола и социального

статус

теперь можно перефразировать в свете археологических исследований.

Все чаще,

средневековая археология стала основным компонентом средневековых исследований.  Следуя тематическому, а не хронологическому порядку, мы

будут

заглянуть в средневековье через окно, открытое

археологи. Посмотрим, как они собирают свои источники, проанализируем

их и пришли к выводам исторической важности.

Следуя тематическому, а не хронологическому порядку, мы

будут

заглянуть в средневековье через окно, открытое

археологи. Посмотрим, как они собирают свои источники, проанализируем

их и пришли к выводам исторической важности.  ) [далее Карвер и Клапсте ] ; на двухчасовой резерв в библиотеке

Запад .

) [далее Карвер и Клапсте ] ; на двухчасовой резерв в библиотеке

Запад .  Тщательное изучение показаний необходимо для хорошей работы на

в

контрольный опрос. Записи журнала состоят из

сообщения электронной почты, отправленные на

мой адрес (

Тщательное изучение показаний необходимо для хорошей работы на

в

контрольный опрос. Записи журнала состоят из

сообщения электронной почты, отправленные на

мой адрес ( Тесты по макияжу, записи в журнале или экзамены

дается только по очень серьезным причинам. В любом случае буду просить

письменное обоснование или доказательство. Принимаются внекредитные работы

Только

для учащихся с активным участием в обсуждениях в классе. Формат

возможность зачета обсуждается с инструктором

в течение

обычные рабочие часы. Будет следующая система баллов

используется при определении окончательного

оценка:

Тесты по макияжу, записи в журнале или экзамены

дается только по очень серьезным причинам. В любом случае буду просить

письменное обоснование или доказательство. Принимаются внекредитные работы

Только

для учащихся с активным участием в обсуждениях в классе. Формат

возможность зачета обсуждается с инструктором

в течение

обычные рабочие часы. Будет следующая система баллов

используется при определении окончательного

оценка: Новая система оценивания

разработан, чтобы быть более информативным для инструкторов, чтобы преподавание

повышается эффективность и обеспечивается более тесная связь с UF

Система управления обучением CANVAS. Учащиеся могут завершить свои

оценки по электронной почте, которую они получают от GatorEvals. Обратите внимание, что другие ваши занятия в этом семестре могут быть оценены в текущей системе онлайн-оценки GatorRater. Благодарим вас за сотрудничество в этом важном деле

Новая система оценивания

разработан, чтобы быть более информативным для инструкторов, чтобы преподавание

повышается эффективность и обеспечивается более тесная связь с UF

Система управления обучением CANVAS. Учащиеся могут завершить свои

оценки по электронной почте, которую они получают от GatorEvals. Обратите внимание, что другие ваши занятия в этом семестре могут быть оценены в текущей системе онлайн-оценки GatorRater. Благодарим вас за сотрудничество в этом важном деле