суть, причины и итоги опричнины кратко

Автор:

Ньютон

04 марта 2020 14:27

Метки: Иван Грозный Россия государства знания история опричники опричнина

Что такое опричнина и когда она была? В чем состоял ее смысл? Что происходило в государстве в период опричнины? Зачем она понадобилась Ивану Грозному? Итоги опричнины кратко.

Источник:

Опричнина – государственная политика Ивана IV Грозного для борьбы с боярско-княжеской оппозицией в 1565–1572 гг. Это период жестоких казней и репрессий против тех, кого Иван Грозный считал своими потенциальным врагами.

Опричниной называлась часть страны, которую царь в это время взял под личный контроль (слово произошло от древнерусского опричь, что значит «отдельно», «кроме», «за пределами»), а опричниками– личная «гвардия» царя, которая уничтожала его предполагаемых противников и отличалась особой жестокостью.

Причины опричнины

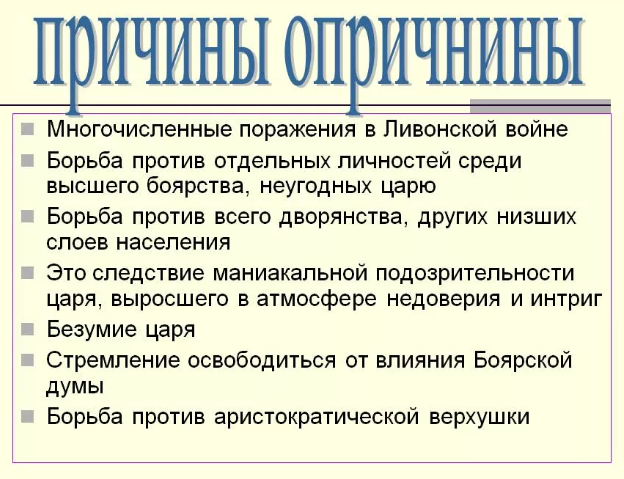

Начатая царем в 1558 году Ливонская война шла не так успешно, как хотелось: Россия столкнулась с коалицией врагов, южные территории государства страдали от разорений со стороны Крымского ханства. К тому же, страну опустошали голод, засуха и эпидемии.

Неудачи натолкнули Грозного на мысли об измене со стороны Избранной рады – неофициального правительства того времени.

По мнению некоторых историков, Избранная рада придерживалась идеологии постепенных преобразований, в то время как царь желал ускоренных перемен и централизации власти.

В 1564 году царь с семьей внезапно уехал на богомолье, прихватив с собой казну, иконы и личную библиотеку. 3 января 1565 года из резиденции Грозного в Александровской слободе гонцом была доставлена грамота, что царь желает отречься от престола по причине «гнева» на бояр, церковных деятелей и воевод.

После прочтения послания тысячи москвичей, разгневанных известиями о боярских изменах, пришли в Кремль просить Ивана вернуться к правлению. В городе назревала антибоярская обстановка.

В городе назревала антибоярская обстановка.

В феврале царь вернулся в Москву и объявил, что примет правление, но при условии, что ему будет вольно казнить изменников, лишать их имущества, налагать опалу и установить в государстве «опричнину».

Устройство опричнины

«Опричнина царя Ивана была дворцовое хозяйственно-административное учреждение, заведовавшее землями, отведенными на содержание царского двора. <…> Разница была лишь в том, что опричнина с дальнейшими присоединениями захватила чуть не половину всего государства»,– писал историк Василий Ключевский.

Суть такой политики состояла в выделении части земли для нужд государства и его служащих, а смысл – в отделении «добрых семян православной соборности» от «плевел еретических мудрствований, чужебесия в нравах».

Опричнина полностью подчинялась царю и была организована по образу монашеского ордена – даже одеянием опричники напоминали монахов. При этом они носили оружие и имели право его использовать. Большое внимание уделялось молитвам и чтению Писания. Иван показывал подчиненным пример благочестия, исполнял ряд монашеских обязанностей и даже сам звонил в колокол к утренней молитве.

Большое внимание уделялось молитвам и чтению Писания. Иван показывал подчиненным пример благочестия, исполнял ряд монашеских обязанностей и даже сам звонил в колокол к утренней молитве.

Опричники делились на государев полк и четыре приказа:

Постельный – ведал обслуживанием помещений дворца и бытом царя:

Сытный – занимался продовольствием;

Бронный – изготавливал оружие и броню, имел судебные функции;

Конюшенный – заведовал конным хозяйством.

Первоначально войско должно было составлять «опричную тысячу», но затем штат опричников разросся до шести тысяч. Среди них также было 500–900 человек, выполняющих роли доверенных. При необходимости они выполняли охранные, разведывательные и карательные функции.

На содержание опричнины были отданы Козельск, Вологда, Великий Устюг, Суздаль и Медынь, а также отдельные московские улицы.

В этот период отмечались репрессии и расправы над людьми, которых царь параноидально подозревал в измене государству и винил в военных неудачах.

Одной из жертв стал митрополит Филипп. В 1568 году Филипп отказался благословить Ивана Грозного и потребовал отмены опричнины. За это члены царского войска избили железными прутьями слуг священнослужителя, а его самого отдали церковному суду, лишили сана и отправили в Тверской Отрочий монастырь.

В том самом монастыре военный деятель и любимый опричник Грозного Малюта Скуратов задушил Филиппа за отказ благословить военный поход на Великий Новгород.

В 1570–1571 гг. царь заподозрил в неверности руководителей опричнины – некогда приближенных людей. Думный дьяк зачитывал приговоры, а опричники-палачи приводили их в действие с особой жестокостью и под приветственные крики войска. Преследованию подвергались жены, дети казненных, даже их домочадцы. Всего в Москве было казнено около 200 человек.

Всего в Москве было казнено около 200 человек.

Конец опричнины: итоги

В 1571 году опричное войско продемонстрировало неспособность участвовать в реальной войне с вторгшимся в Москву крымским ханом Девлет-Гиреем.

Этот случай вынудил царя отменить опричнину. К 1572 году Грозный физически устранил опричную верхушку при помощи казней и пыток.

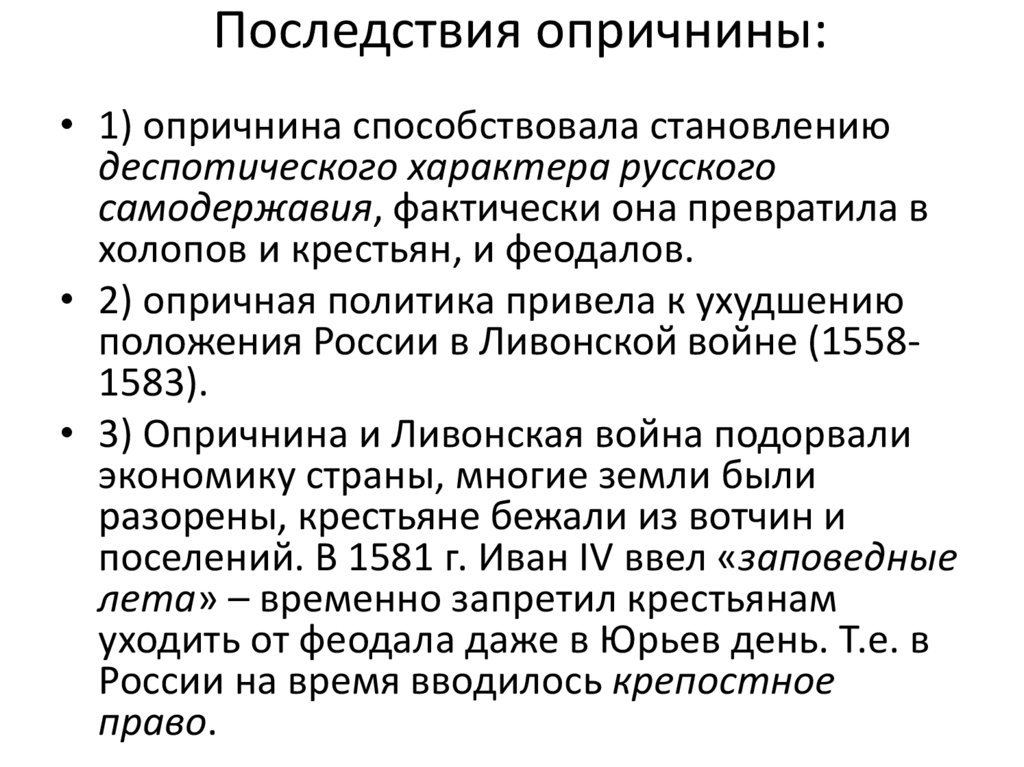

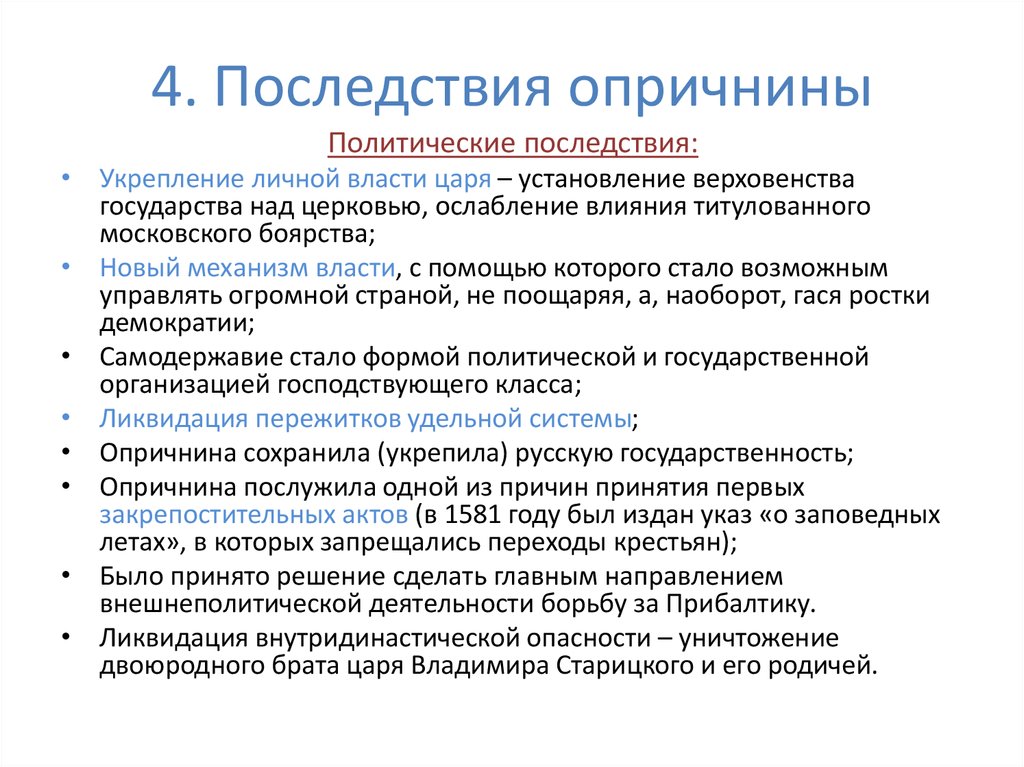

Можно выделить несколько итогов проведения такой политики:

По мнению историка Ключевского, опричнина, борясь с вымышленной крамолой, породила полную анархию с грабежами и террором.

Шведские войска захватили Нарву и Копорье.

Из-за недееспособности войска крымские татары сожгли Москву.

Разорение опричных территорий ввергло страну в глубокий кризис.

Упал авторитет власти: из защитника и законотворца царь превратился в грабителя.

Еще крутые истории!

- 20 ретро фотографий, рассказывающих захватывающие истории

- Американец хотел остаться в Северной Корее, но поплатился за это

- В Англии «банда» свиней держит народ в страхе

Метки: Иван Грозный Россия государства знания история опричники опричнина

Новости партнёров

реклама

Опричнина, причины, ход, последствия

В 1564 году Иван IVпокидает трон и уезжает с семьёй в Александровскую слободу. Он не сомневался, что его позовут вернуться на трон, ввиду сильной веры в царя в России.

Когда его позвали вернуться на трон, Иван IV продиктовал свои условия: право на неограниченную самодержавную власть и введение опричнины(специально выделенный царский удел, штат царских приближённых, особое войско).

В эпоху опричнины

вся стана была поделена на земщину и

опричнину (сюда вошли Суздаль, Можайск,

Вязьма, богатые Северные земли, некоторые

уезды на юге страны).

Опричники стали карательным органом, которые должны были «вымести и выгрызть» изменников в стране. Об этом символизировали собачьи головы и мётлы на шеях лошадей и колчанах для стрел. Опричники были набраны из феодалов (в начале 1 тысяча человек, а к 1572 году – 6 тысяч человек). Во время карательных операций опричники были очень жестоки: так в Новгороде, в результате ложного доноса на бояр и духовенство были казнены тысяча человек. Несмотря на внутренние «успехи», опричники не смогли бороться с внешними врагами. В 1571 году Москву разорил хан Девлет-Гирей, в плен были уведены 100 тысяч человек.

В 1572 году опричнина

была отменена, царь запретил даже

произносить это слово, бывшие соратники

царя попали в опалу. Иван Грозный с

помощью опричнины всё таки сумел достичь

укрепления режима личной власти, подавить

оппозицию, ликвидировать все очаги

удельного сепаратизма. В 70-80-е годы

начался настоящий хозяйственный кризис,

голод и запустение городов и деревень

пришли в Россию.

Цель появления опричнины остаётся неясной:

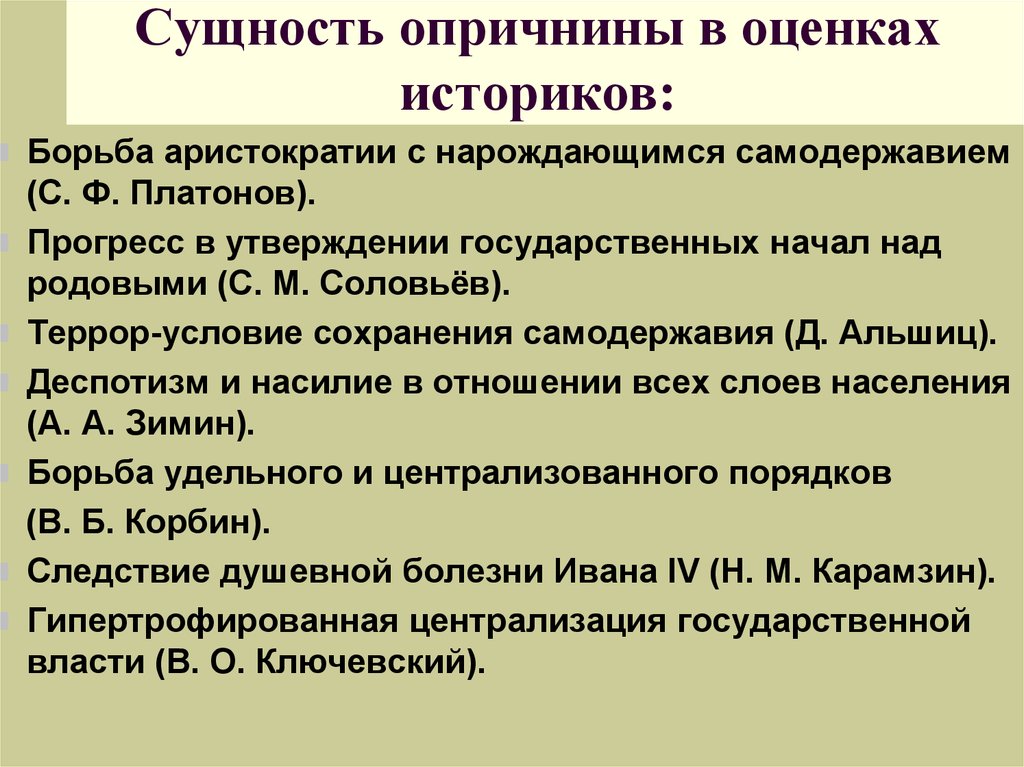

Н. М. Карамзин обосновывал опричнину психологическим расстройством царя.

С. М. Соловьёв выдвигал идею о том, что опричнина явилась методом борьбы со старыми родовыми и установления новых государственных порядков.

С. Ф. Платонов высказал версию, что это было проявлением борьбы с боярами.

В. О. Ключевский говорил, что это последствия «сверхцентрализации» власти.

А. А. Зимин и В. Б. Коровьев уследили в этом антиудельную и антикрестьянскую направленность.А. Л. Хорошевич рассматривал опричнину как средство подавления народной воли в связи с ведением непопулярной Ливонской войны.

А. М. Панченко и А. Л. Юрганов говорили о том, что это была репетиция «страшного суда» на земле.

После смерти Ивана

Грозного в 1584 году на престол взошёл

его сын Фёдор – болезненный и суеверный

человек. Ближе всего к новому царю

оказался Б. Годунов.

Ближе всего к новому царю

оказался Б. Годунов.

В период правления Фёдора Иоанновича был завершён процесс закрепощения крестьян, была проведена грамотная внешняя политика.

Однако, царствование Фёдора было недолгим. Он умер в 1598 году. Созванный в Москве Земский Собор избрал царём Бориса Годунова. Он продолжил продворянски настроенный курс Ивана Грозного. Этот период так же отметился возникновением патриаршества в 1589 году, гибелью царевича Дмитрия (возможно из-за несчастного случая, а может с санкции Годунова). На этом мужская линия царской династии была прервана, и началось смутное время.

В 1605 году Борис Годунов умер, трон остался пустым. Так страна впала в смуту. Историки выделяют следующие причины смутного времени:

Последствия опричнины

Обострение государственных процессов в связи с закрепощением крестьян

Кризис династии: пресечение мужской ветви правящего княжеско-царского московского дома

Кризис власти: обострение борьбы знатных боярских домов и самозванцев за власть

Претензии Польши на русские земли и престол

Голод 1601-1603 годов, усиление миграции внутри страны

В 1605 году, Годунов

завещал трон своему сыну – Фёдору

Борисовичу, но его убили сторонники

Лжедмитрия I. Таким образом, верховная власть в стране

досталась самозванцу в первый раз. По

договору с Польшей, которая помогла ему

взойти на престол, он должен был отдать

часть западных земель, однако, не успел

этого сделать, он успел жаловать некоторые

земли служилым людям, вернуть опальных

Романовых из ссылки, освободить некоторые

слои крестьян. Основным его деянием

было прерывание династии Годуновых.

Таким образом, верховная власть в стране

досталась самозванцу в первый раз. По

договору с Польшей, которая помогла ему

взойти на престол, он должен был отдать

часть западных земель, однако, не успел

этого сделать, он успел жаловать некоторые

земли служилым людям, вернуть опальных

Романовых из ссылки, освободить некоторые

слои крестьян. Основным его деянием

было прерывание династии Годуновых.

В 1606 году, Лжедмитрий

был казнён, на его место пришёл Василий

Шуйский. В этот же год против него

вспыхнуло восстание под руководством

И. И. Болотникова. Он собрал войско под

знамёнами царевича Дмитрия, в состав

его армии по разным оценкам входили

крестьяне, холопы, дворяне. Но оно не

принесло успеха, одержав ряд побед,

восстание было всё-такиподавлено. В

июле 1607 года появился царевич, от имени

которого действовал Болотников:

Лжедмитрий II.

Началось противостояние нового Лжедмитрия

и Шуйского. Второму, пришлось променять

Корелу на 15 тысячное войско. Это дало

повод Польше для открытой интервенции,

и Лжедмитрий II

их больше не интересовал.

Вскоре был свергнут и Шуйский. Власть оказалась в руках Семибоярщины, во главе с Милославским (1610). Они впустили польские войска в Москву, царём признали Шведского царевича Владислава. России угрожала полная потеря суверенитета.

В этот период в умах людей начала созревать идея народного ополчения. Первое такое ополчение было собрано в 1611 году под предводительством Прокопия Ляпунова. Оно оказалось не жизнеспособным, вскоре развалилось.

Осенью 1611 года, на фоне успехов интервентов, сформировалось новое ополчение в Нижнем Новгороде. Во главе его встали князь Д. Пожарский и посадский староста К. Минин. Весной 1612 года, войска ополчения двинулись на Ярославль, где сформировали временное правительство – «Совет всея земли». Уже летом этого года польские войска сложили оружие. Военные действия против шведов продолжались до 1617 года.

В январе-феврале

1613 года пошёл Земский собор, на котором

царём был избран Ф.