Борьба с драконом, иди Первый святой Георгий. Шумер. Вавилон. Ассирия: 5000 лет истории

Борьба с драконом, иди Первый святой Георгий

Борьба с драконом – одна из самых распространенных тем у всех народов всех времен. В Греции, например, где было столько легенд о богах и героях, почти каждый из легендарных персонажей убивал какое-нибудь чудовище (вспомним хотя бы самых прославленных героев – Персея и Геракла!). С возникновением христианства героические подвиги начали совершать святые, и тут появился св. Георгий со своим драконом. Но что лежало в основе всех этих легенд? Поскольку тема борьбы с драконом возникла в Шумере уже в III тыс. до н. э., мы имеем все основания предполагать, что многие детали этих легенд, как греческих, так и раннехристианских, восходят к шумерским источникам.

В настоящее время нам известны по крайней мере три варианта уничтожения дракона, существовавших у шумеров более 3500 лет назад. В первых двух вариантах противниками дракона выступают боги – бог воды Энки, весьма похожий на греческого Посейдона, и бог южного ветра Нинурта.

Энки сражается с чудовищем, которое именуется Кур. Их единоборство происходит, очевидно, вскоре после отделения земли от неба. Насколько можно понять из сохранившихся отрывочных строк, поводом для этой битвы послужило злодейское похищение Куром богини небес – сюжет, весьма сходный с греческим мифом о похищении Персефоны. К сожалению, нам приходится

воссоздавать эту легенду всего по дюжине строк, потому что ни одной таблички с более подробным текстом этого мифа до сих пор не найдено. Эта история кратко излагается в прологе к эпосу «Гильгамеш, Энкиду и Подземное царство». Интересующий нас отрывок следует непосредственно за строками, повествующими о сотворении мира. Содержание его таково.

После того как небо было отделено от земли, бог неба Ан поднял небеса, а бог воздуха Энлиль опустил землю. Тогда-то и произошло это злодеяние. Богиня Эрешкигаль была похищена и стала добычей Кура.

Вот этот отрывок из пролога, где рассказывается о битве бога с чудовищем:

Когда Ан вознес небеса,

Когда Энлиль опустил землю,

Когда Эрешкигаль была унесена в царство Кура,

Когда он поставил парус, когда он поставил парус,

Когда отец поставил парус (и отплыл) против Кура,

Когда Энки поставил парус (и отплыл) против Кура,

В царя Кур начал бросать маленькие (камни),

В Энки Кур начал бросать большие (камни).

Маленькие – «камни руки»,

Большие – «камни пляшущего тростника»,

Раздавили киль барки Энки,

Обрушились, словно буря пошла на приступ.

Против царя воды хлынули на нос барки,

Разрывая все, словно волки,

Против Энки воды хлынули на корму барки,

Ударили, словно лев.

Второй вариант битвы с драконом мы находим в длинной поэме, насчитывающей более 600 строк, которую можно озаглавить «Подвиги и деяния бога Нинурты». При восстановлении этой поэмы было использовано множество табличек и фрагментов, в большинстве своем еще не опубликованных.

На сей раз главным «злодеем» является не Кур, а демон болезней и немочей Асаг, обитавший в царстве Кура (то есть в подземном царстве). Герой легенды – Нинурта, бог южного ветра, считавшийся сыном бога воздуха Энлиля.

Вслед за вступительным гимном рассказ начинается с обращения Шару-ра – олицетворения оружия бога Нинурты – к своему владыке. По какой-то неясной причине Шарур возненавидел демона Асага. Поэтому он долго восхваляет доблесть и подвиги Нинурты, подбивая того уничтожить чудовище. Нинурта соглашается напасть на Асага и убить его. Но это, видимо, оказалось ему не по плечу, потому что он, спасаясь бегством, «летит как птица». Однако Шарур снова обращается к нему со словами ободрения. Нинурта обрушивается на Асага всей мощью своего оружия и уничтожает демона.

Поэтому он долго восхваляет доблесть и подвиги Нинурты, подбивая того уничтожить чудовище. Нинурта соглашается напасть на Асага и убить его. Но это, видимо, оказалось ему не по плечу, потому что он, спасаясь бегством, «летит как птица». Однако Шарур снова обращается к нему со словами ободрения. Нинурта обрушивается на Асага всей мощью своего оружия и уничтожает демона.

Но смерть Асага навлекает несчастье на весь Шумер. Разъяренные воды первозданного океана устремляются на землю Они не дают пресной воде растекаться по полям и садам. Боги Шумера, «носившие мотыгу и корзину» (то есть следившие за орошением и обработкой земли), приходят в отчаяние. Река Тигр больше не разливается, в ней не осталось «хорошей» воды.

Голод был страшен, ничто не росло на полях.

В речках никто не «омывал руки»,

Воды не поднимались в разлив.

Поля не орошались,

Никто не рыл (оросительных) каналов,

По всей стране ничто не росло,

Только сорные травы.

Тогда властелин раскинул могучим умом,

Нинурта, сын бога Энлиля, сотворил великие дела.

Нинурта нагромождает груды камней, чтобы каменной стеной отгородить Шумер от «могучих вод» первозданного океана. А те воды, что уже успели затопить поля, Нинурта отводит в Тигр. Река разливается и снова орошает поля. Поэт повествует об этом так:

То, что было рассеяно, он собрал.

То, что было выброшено из царства Кура,

Он отвел и сбросил в Тигр.

Высокие воды он (Тигр) излил на поля.

И тогда все на земле

Возрадовались повсюду делам Нинурты, царя страны.

Поля дали зерна в изобилии.

Виноградники и сады принесли свои плоды.

(Урожай) громоздился горами в житницах и на холмах.

Властелин избавил землю от печали,

Он преисполнил радостью дух богов.

Затем Нинурта благословляет гору Хурсаг, чтобы на ней были всякие растения, вино и мед, всевозможные деревья, золото, серебро и бронза, крупный скот, овцы и прочие «четвероногие создания». Нинурта обращается к камням: он проклинает камни, которые были против него в поединке с демоном Асагом, и благословляет те, что сохранили ему верность.

Илл. 89. Бог Нинурта (Адад), сражающийся с чудовищем (Анзу или Ашакку).

Прорисовка оттиска печати. IX–VII вв. до н. э.

В третьей легенде в поединок с драконом вступает, как уже говорилось, не бог, а человек – Гильгамеш, славнейший из героев Шумера. Чудовище, которое он убивает, – это Хувава, страж «Страны живых», охраняющий ее священные кедры.

Легенда эта изложена в поэме, которую С.Н. Крамер озаглавил «Гильгамеш и Страна живых». Содержание ее сводится к следующему.

«Властелин» Гильгамеш, царь Урука, сознает, что в свое время ему придется покинуть этот мир, как всем смертным. Но прежде чем наступит неизбежный конец, он хочет, по крайней мере, «возвысить свое имя». Для этого он решает отправиться в далекую Страну живых, очевидно, с намерением похитить ее священные кедры и перенести их в Урук.

По совету Энкиду Гильгамеш приносит Уту жертвы и просит о помощи в предстоящем путешествии в Страну живых. Вначале Уту сомневается в способностях Гильгамеша, но тот повторяет свою просьбу в более убедительных словах. Проникнувшись к нему сочувствием, Уту решает помочь Гильгамешу. Насколько можно понять, он собирается каким-то образом обезвредить семерых страшных демонов, олицетворяющих разрушительные стихии, которые могут помешать Гильгамешу на его трудном пути через горы в Страну живых.

Герои в конце концов добрались до цели. Однако Энкиду умоляет Гильгамеша вернуться, ибо священные кедры сторожит ужасное чудовище Хувава, убивающее всех своих противников. Гильгамеш не обращает внимания на его предостережение. Веря, что с помощью Энкиду он преодолеет все трудности и опасности, Гильгамеш убеждает своего соратника отбросить страх и идти вместе с ним.

Спрятавшись в своем кедровом доме, чудовище Хувава следит за пришельцами. В ярости оно пытается обратить их в бегство, но, видимо, безрезультатно. Здесь в тексте снова лакуна в несколько строк. Затем мы узнаем, что, срубив семь деревьев, Гильгамеш сталкивается лицом к лицу с Хувавой, но в самом начале поединка Хуваву охватывает необоримый страх. Он обращается с мольбой к богу Солнца Уту и просит Гильгамеша не убивать его. Герой склонен пощадить чудовище: в запутанных, темных выражениях он предлагает Энкиду отпустить Хуваву. Однако Энкиду, боясь всяких неожиданностей, возражает против столь неосторожного решения. Чудовище возмущается суровостью Энкиду, но тщетно. Герои отрубают ему голову. Затем они, по-видимому, относят труп Хувавы к Энлилю и богине Нинлиль.

Илл. 90. Подвиги Гильгамеша:

а) Гильгамеш, поящий быков. Оттиск с цилиндрической печати;

б) Гильгамеш, убивающий льва. Прорисовка оттиска с цилиндрической печати;

в) подвиг Гильгамеша и Энкиду. Оттиск с цилиндрической печати. Ассиро-вавилонский период

Оттиск с цилиндрической печати. Ассиро-вавилонский период

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

1. «Античная» борьба бога Зевса с драконом Тифоном – это еще одно отражение Куликовской битвы 1380 года

1. «Античная» борьба бога Зевса с драконом Тифоном – это еще одно отражение Куликовской битвы 1380 года В книге «Завоевание Америки Ермаком-Кортесом и мятеж Реформации глазами „древних“ греков» мы показали, что известный «античный» миф о битве Зевса и богов-олимпийцев с

2.1 Чингиз-хан, он же Георгий, он же Рюрик Прообраз Чингиз-хана — великий князь Георгий Данилович Московский

2.1 Чингиз-хан, он же Георгий, он же Рюрик

Прообраз Чингиз-хана — великий князь Георгий Данилович Московский

В 1318 году на ростовский престол в русской области, где возникла позже Владимиро-Суздальская Русь, вступает великий князь Георгий Данилович = Чингиз-хан. Его

Его

2.10. Победа Зигфрида над змеем-драконом и победа Георгия Победоносца над змеем-драконом Освобождение царевны

2.10. Победа Зигфрида над змеем-драконом и победа Георгия Победоносца над змеем-драконом Освобождение царевны Одним из главных подвигов Зигфрида-Сигурда является поражение им могучего Фафнира, принявшего облик огромного змея-дракона и охранявшего несметный клад [105], с. 315.

Глава 6 Святой Георгий

Глава 6 Святой Георгий 1. Культ Святого Георгия Победоносца на Руси Начнем с того, что напомним нашу реконструкцию.В начале XIV века на русский престол вступает великий князь Георгий Данилович Московский. Сегодня он известен в истории сразу под несколькими именами якобы

1. «Античная» борьба бога Зевса с драконом Тифоном — это еще одно отражение Куликовской битвы 1380 года

1. «Античная» борьба бога Зевса с драконом Тифоном — это еще одно отражение Куликовской битвы 1380 года

В книге «Завоевание Америки Ермаком-Кортесом и мятеж Реформации глазами „древних“ греков» мы показали, что известный «античный» миф о битве Зевса и богов-олимпийцев с

«Античная» борьба бога Зевса с драконом Тифоном — это еще одно отражение Куликовской битвы 1380 года

В книге «Завоевание Америки Ермаком-Кортесом и мятеж Реформации глазами „древних“ греков» мы показали, что известный «античный» миф о битве Зевса и богов-олимпийцев с

2.10. Победа Зигфрида над змеем-драконом и победа Георгия Победоносца над змеем-драконом Освобождение царевны

2.10. Победа Зигфрида над змеем-драконом и победа Георгия Победоносца над змеем-драконом Освобождение царевны Одним из главных подвигов Зигфрида-Сигурда является поражение им могучего Фафнира, принявшего облик огромного змея-дракона и охранявшего несметный клад [652:1], с.

25. Борьба с драконом Первый св. Георгий

25. Борьба с драконом

Первый св. Георгий

Борьба с драконом — одна из самых распространенных тем у всех народов всех времен. В Греции, например, где было столько легенд о богах и героях, почти каждый из легендарных персонажей убивал какое-нибудь чудовище (вспомним хотя бы

В Греции, например, где было столько легенд о богах и героях, почти каждый из легендарных персонажей убивал какое-нибудь чудовище (вспомним хотя бы

Первый период смуты: борьба за московский престол

Первый период смуты: борьба за московский престол Прекращение династии.Начальным фактом и ближайшей причиной смуты послужило прекращение царской династии. Совершилось это прекращение смертью трех сыновей Ивана Грозного: Ивана, Федора и Дмитрия. Старший из них, Иван, был

Святой Георгий

Святой Георгий Следует сказать несколько слов о святом Георгии, чей образ, как мы видели, чрезвычайно популярен в коптской и византийской иконографии. В церквях Старого Каира иконы этого святого, кажется, висят повсюду. Обычно Георгия изображают побеждающим дракона;

1.

2. Адам и Ева = Парис и Елена = Персей и Андромеда = Язон и Медея = Святой Георгий и Царевна

2. Адам и Ева = Парис и Елена = Персей и Андромеда = Язон и Медея = Святой Георгий и Царевна1.2. Адам и Ева = Парис и Елена = Персей и Андромеда = Язон и Медея = Святой Георгий и Царевна Вернемся к библейской истории Адама и Евы = Париса и Елены. По-видимому, еще одним «античным» двойником этого сюжета является известная история Персея и Андромеды. Считается, что

VII. Запись по которой приведены к вере, по святой, непорочной Евангельской заповеди, Гетман Георгий Хмельницкий, Обозный, Судьи, Ясаулы Полковники, и вся Старшина и чернь в Переяславле в Соборной церкви Успения Пресвятыя Богородицы

VII. Запись по которой приведены к вере, по святой, непорочной Евангельской заповеди, Гетман Георгий Хмельницкий, Обозный, Судьи, Ясаулы Полковники, и вся Старшина и чернь в Переяславле в Соборной церкви Успения Пресвятыя Богородицы Яз, Гетман Георгий Хмельницкий, обещаюсь

§ 12.

Эпизод пятый. Первый Крестовый поход и геноцид в Святой земле

Эпизод пятый. Первый Крестовый поход и геноцид в Святой земле§ 12. Эпизод пятый. Первый Крестовый поход и геноцид в Святой земле Место действия: Рим, ИерусалимВремя действия: 1095 год, 1096–1099 годыВажнейшую роль в утверждении лидерства папского престола в Западной Европе сыграли Крестовые походы. Их объявляли папы, они же отпускали

Первый период Смуты: борьба за московский престол

Первый период Смуты: борьба за московский престол Прекращение династии. Начальным фактом и ближайшей причиной Смуты послужило прекращение царской династии. Совершилось это прекращение смертью трех сыновей Ивана Грозного: Ивана, Федора и Дмитрия. Старший из них, Иван,

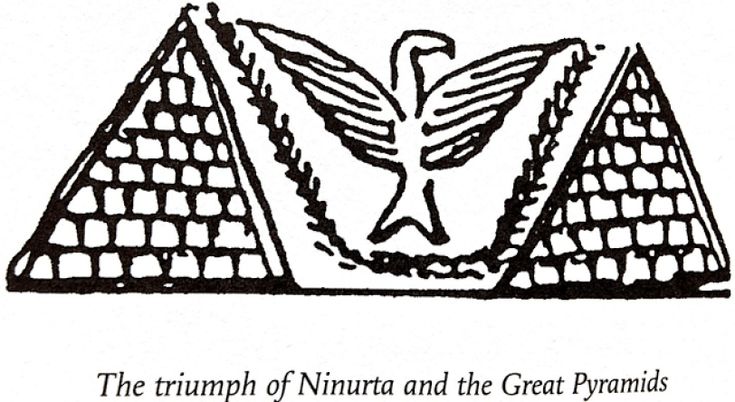

Подвиги бога Нинурты В подземной стране Кур обитало страшное чудовище, крылатый дракон Асаг. Долгое время боги не решались выступить против свирепого дракона. Даже самый смелый из богов, повелитель южного ветра Нинурта, сын Энлиля, опасался вступать в бой с чудовищем. И вот однажды божественное копье Нинурты по имени Шарур заговорило человеческим голосом и обратилось к своему хозяину: «О великий Нинурта! Неужели ты боишься подземного демона, насылающего на землю бедствия и скорбь?» Устыдился Нинурта и ринулся в бой против Асага, но тот взглянул на него своими страшными, мертвящими глазами, и великий бог смутился и умчался прочь, подобно птице. Вновь обратился Шарур к своему господину: «Не бойся и не страшись. Метни меня в свирепого дракона, и я уничтожу его». Ободрился Нинурта, вернулся на поле битвы и, не раздумывая, метнул во врага свое копье, божественного Шарура. И тот пронзил Асага насквозь, и свалился дракон обратно в Кур. Но тут произошло самое ужасное. Из распоротого плеча дракона хлынули горько-соленые воды и стали заполнять реки, озера, впадины и овраги. Не осталось на земле свежей воды. Люди и животные страдали от жажды, нечем было орошать поля и сады. «Жесток был голод, ничего не произрастало. В малых реках не осталось ни капли для омовения рук. Воды не подымались ввысь. Поля не орошались. Никто не копал канавы. Во всех странах исчезла свежая зелень, только соринки произрастали повсюду. Тогда божественный владыка направил свой высокий ум ко благу. Нинурта, сын Энлиля, взялся за великое дело». Он стал хватать камни, нагроможденные у входа в Кур, и швырять их в Тигр. Добрые камни послушно ложились на указанные места и преграждали путь гнилым, горько-соленым водам. Нинурта благословил эти камни и дружественных демонов, обитавших в них. В то же время злые камни отлетали прочь и разрушали все вокруг, и Нинурта проклял эти камни и таящихся в них враждебных духов, верных слуг побежденного чудовища Асага. Наступило половодье, и свежие прохладные воды Тигра хлынули на поля. «И вот все живущее на земле радовалось Нинурте, царю страны. Поля в изобилии произвели зерно, виноградники и сады — фрукты. Плоды земные громоздились в амбарах подобно холмам. Владыка удалил скорбь с лица земли, он вселил ликование в сердца богов». Мать Нинурты, великая Нинмах, не могла уснуть в своей спальне. Она беспокоилась о судьбе своего отважного и мудрого сына, и волнение охватило ее. Выглянув из окна своего чертога, увидела она, что мир преобразился благодаря деяниям ее сына. И она приветствовала его громким голосом и просила разрешения прийти к нему. И он взглянул на нее своими полными жизни глазами и промолвил: «О госпожа, ты захотела прийти в Кур, ты решилась ради меня вступить во враждебную страну, не испугавшись ужасной битвы. Поэтому я назову холм, нагроможденный мной, Хурсаг и сделаю тебя его царицей». И благословил Нинурта Хурсаг, и холм произрастил полезные травы и стал доставлять в изобилии вино и мед. Легенда об Адапе В те дни, когда премудрый Эа создал первых людей, он расселил их в пяти городах: Эриду и Бад-Тибире, Лараке и Сиппаре и Шуруппаке. В Ниппуре в те далекие времена жили только боги, а остальные города были построены гораздо позднее, уже после всемирного потопа. Самым крупным из допотопных городов был Эриду, расположенный на берегу Нижнего моря. Отсюда появлялся сам Эа и навещал свой храм. Первые люди были слабыми и неразумными. Они не умели еще обрабатывать землю и бороздить воду своими ладьями, не знали еще искусств и ремесел. Великую и непроходимую грань проложили боги между собой и человеческим родом. Но премудрый Эа сжалился над людьми и создал великого мужа, стоящего на разделительной грани, похожего на человека и в то же время подобного богам. Это был Адапа. Своим разумом и познаниями он не уступал ни одному богу. Его слово было мудрым, как слово самого отца богов, небесного Ану, он знал тайны всех миров и ведал их устройством. Адапа выдолбил из древесного ствола первую лодку, смастерил камышовое весло и отправился в открытое море ловить рыбу для своих сограждан. Улов был богат, и жители Эриду насытились неведомой прежде пищей. Не раз с тех пор отмыкал Адапа запоры городских ворот и спускался к Пристани Новолунья, где ожидала его лодка. Вкусной морской рыбой снабжал он своих соплеменников. Но однажды случилось несчастье. Едва опустил Адапа свою удочку в зеркальную гладь спокойного моря, как налетел свирепый Южный ветер и опрокинул его ладью. Великий бог неба Ану удивился, глядя сверху на безмолвную морскую гладь. Куда пропал Южный ветер? Почему он так долго не дует? Он призвал своего вестника Илобрата и велел ему узнать обо всем. Спустился Илобрат вниз и закричал громким голосом: «О великий Ану, отец богов. Южный ветер лежит израненный в своем доме. Дерзкий муж Адапа поломал ему крылья!» В ярости вскочил Ану со своего небесного трона и закричал: «На помощь! Приведите мне немедленно Адапу, смертного сына бога Эа. Испугался премудрый Эа за судьбу своего чересчур смелого сына, призвал его и дал ему такие наставления: «Отправляйся на небо, на суд великого Ану. У великих ворот тебя встретят Таммуз и Гишзида. Они только что покинули землю, и никто еще не заметил их исчезновения. Оденься в темные траурные одежды и скажи им, что сердце твое охвачено тоской. Они будут тронуты твоей глубокой скорбью и заступятся за тебя. Когда достигнешь ты трона и предстанешь на суд великого Ану, будь осторожен и не вздумай ему довериться. Помни, что боги коварны, а дары их таят в себе гибель. Он предложит тебе отдохнуть, но ты не ложись. Помни, что сон подобен смерти. Он предложит тебе угощенье, но ты не ешь и не пей. Небесный хлеб для людей губителен, небесное питье станет для тебя водой смерти. Остальных даров отвергать ты не должен, прими их покорно и возьми с собой, а то разгневается великий Ану!» Адапа точно исполнил все советы и указания своего отца Эа. В темных, траурных одеждах явился он к небесным вратам. Удивились Таммуз и Гишзида, что простой смертный знает великие тайны, и сердца их наполнились сочувствием при виде его глубокой скорби. Подошел Адапа к трону небесного отца Ану. Грозно взглянул на него старейший из богов и спросил: «Как смел ты, смертный человек, поднять руку на бессмертного бога и сломать крылья Южному ветру?» Не смутился отважный Адапа и спокойно отвечал: «Мое сердце было разгневано. Южный ветер напал на меня, он опрокинул мою лодку, и я пошел ко дну. Справедливое негодование охватило меня, и я покарал обидчика». Таммуз и Гишзида приблизились к Ану и промолвили ему: «Он говорит правду, о великий отец, верь его слову, доброму слову!» |

Нинурта/Нингирсу из Вавилона | Дельфины Нептуна

Опубликовано от neptunesdolphins под богами

Фото Pixabay на Pexels.com

Сначала известный как Бог бури, Нингирсу изображался в шумерской иконографии в виде птицы-громовержца. Позже Он был показан как Бог с крыльями. Оба изображения подчеркивали силу этого Бога в том, что он вызывает грозы и весенние наводнения. Затапливая реку Тигр, Нингирсу подготавливает засушливые земли к посадке.

Позже Нингирсу, бог бури, становится Нинуртой, богом-земледельцем (в «Эпосе об Анзу»). Как Хозяин полей, Он дает воду для орошения. Названный «животворным семенем красной земли», Нинурта распространяет изобилие по всей земле.

«Альманах фермера» (около 1700 г. до н. э.) считается руководством Нинурты по выращиванию ячменя. Сначала поля заливают в мае-июне, чтобы вода не поднималась слишком высоко. Затем поля очищают от сорняков и обносят забором. Засевают зерно и возносят молитвы Нинкилим, богине полевых мышей. Инструкции по посадке и рыхлению продолжаются в течение всего посевного года. Наконец, в апреле-мае поля очищают от урожая и готовят к посеву.

Наконец, в апреле-мае поля очищают от урожая и готовят к посеву.

После битвы с Асагом, Каменным Существом, Нинурта становится Богом-Воином. В Лугал-э («Подвиги Нинурты») взбунтовались скалы гор. Асаг, возглавлявший остальных, стремился сокрушить равнины. Своей Булавой Шаруром (Крушителем Тысяч) Нинурта подавляет восстание. Выкапывая и складывая камни, которые пришли после Него, Он создает оросительные системы Вавилона.

После восстания Нинурта решает, какие камни наказать, а какие наградить. Тем, кто восстал против установленного порядка, не давали силы. Кремень легко расслаивался рогами, а известняк легко крошился в воде. Между тем, те, кто помогал Богу, были вознаграждены. Лазурит и гематит будут цениться так же, как золото. (Можно интерпретировать Лугал-э как описание начала земледелия, металлургии и алхимии.)

В «Эпосе об Анзу» Птица Анзу крадет Скрижали Судьбы у Энлиля, Держателя Скрижалей. (Эти таблички определяли судьбы богов и людей.) Птица Анзу использует свою силу, чтобы повернуть время вспять. Тем временем Нинурта вызывается забрать Скрижали. После многих испытаний Нинурта, наконец, хитростью побеждает Птицу Анзу и возвращает Скрижали Энлилю.

Тем временем Нинурта вызывается забрать Скрижали. После многих испытаний Нинурта, наконец, хитростью побеждает Птицу Анзу и возвращает Скрижали Энлилю.

Для ассирийцев Нинурта был Божественным Героем и Принцем Богов. Царь Ассирии стремился быть подобным Богу – милосердным, справедливым, сильным и способным обеспечить порядок. Когда царь вступал в битву, он призывал Нинурту, поскольку этот бог был царем битвы. В Ассирии Нинурте приписывали победы в битвах.

Примечание: Могучий Охотник Нимрод в Книге Бытия является Нинуртой.

Имена Нинурты

Буря величественного великолепия, создающая радугу

Повелитель полей

Лорд-плуг

Фермер Энлиля

Могучий фермер, ставший воином Булава

Божественный Сын и Мститель Своего Отца Ашура

Молодой Воин

Чемпион Высших Богов

Герой Неба и Земли

Шериф Богов

Нравится:

Нравится Загрузка…

Эта запись была помечена как Ассирия, Вавилон, Земледелие, Боги, Нингирсу, Нинурта, Шумер. Добавьте постоянную ссылку в закладки.

Добавьте постоянную ссылку в закладки.Бог Нинурта в мифологии и царской идеологии Древней Месопотамии Автор Амар Аннус

Текущее расследование было разделено на три основные главы. В первых двух главах основное внимание уделяется отношениям между Нинуртой и царской властью. Первая глава дает диахронический обзор культа Нинурты во все исторические периоды древней Месопотамии. Эта глава показывает, что концепция тождества Нинурты с царем присутствовала в месопотамской религии уже в третьем тысячелетии до нашей эры. Нинурта был богом Ниппура, религиозного центра шумерских городов, и его самым важным атрибутом было его сыновство Энлилю. Хотя смертных богов часто называли сыновьями Энлиля, статус царя совпал со статусом Нинурты при его коронации благодаря определению царской судьбы, проведенному божественным советом богов в Ниппуре. Судьба Нинурты аналогична судьбе царя после инвеституры.

Религиозный синкретизм изучается во второй главе. Конфигурация культов Ниппура оставила наследие для религиозной жизни Вавилонии и Ассирии. Ниппурская троица отца Энлиля, матери Нинлиль и сына Нинурты имела прямых потомков в вавилонском и ассирийском пантеонах, реализованных в Вавилонии как Мардук, Зарпаниту и Набу, а также как Ассур, Муллиссу и Нинурта в Ассирии. В то время как имена изменились, конфигурация культа сохранилась, даже когда, начиная с восьмого века до нашей эры, имя Нинурты было в значительной степени заменено именем Набу.

Конфигурация культов Ниппура оставила наследие для религиозной жизни Вавилонии и Ассирии. Ниппурская троица отца Энлиля, матери Нинлиль и сына Нинурты имела прямых потомков в вавилонском и ассирийском пантеонах, реализованных в Вавилонии как Мардук, Зарпаниту и Набу, а также как Ассур, Муллиссу и Нинурта в Ассирии. В то время как имена изменились, конфигурация культа сохранилась, даже когда, начиная с восьмого века до нашей эры, имя Нинурты было в значительной степени заменено именем Набу.

В третьей главе обсуждаются различные проявления или ипостаси Нинурты. Помимо убийцы монстров, Нинурта представлялся фермером, звездой и стрелой, целителем и деревом. Все эти проявления подтверждают прочную связь между культом Нинурты и царской властью. Убив Асакку, Нинурта устранил зло из мира, и соответственно он считался богом врачевания. Таким образом, исцеление, помощь и спасение верующего, попавшего в беду, были естественным результатом победоносных сражений Нинурты. Теологоумен миссии и возвращения Нинурты был использован в качестве мифологической основы для многих царских ритуалов, и этим фактом объясняется чрезвычайная долговечность шумерских литературных композиций Ангим и Лугале, с третьего по первое тысячелетие до нашей эры. Нинурта также защищал законную собственность на землю и предоставлял защиту беженцам в специальном храме земли. «Верный земледелец» — это эпитет и для Нинурты, и для царя.

Нинурта также защищал законную собственность на землю и предоставлял защиту беженцам в специальном храме земли. «Верный земледелец» — это эпитет и для Нинурты, и для царя.

Мифы о царствовании, подобные битвам Нинурты, засвидетельствованы в области, далеко простирающейся за пределы древнего Ближнего Востока. Миф о конфликте, на котором основывалась мифология Нинурты, вероятно, имеет доисторическое происхождение, и различные формы мифов о царстве продолжали нести идеи узурпации, конфликта и господства вплоть до поздней античности.

Благодарности

Сокращения

Список иллюстраций

Введение

1. Роль Нинурты в древнем месопотамском правлении

Нинурта в ранних источниках

Ранняя история месопотамского царствования

Периоды Ура III и Исин-Ларса

Свидетельства ритуала «определения царской судьбы» в Ниппуре Второе тысячелетие

Нинурта в Ассирии

Поздний вавилонский Набу

2. Нинурта в царских ритуалах и идеологии

Нинурта как хранитель царских регалий

Набу на новогоднем празднике

Ninurta’s akitu at Nippur

Ninurta’s akitu and the Sacred Marriage

Syncretism in the Cultic Togography

Ninurta as Scribe and the Royal Investiture

Triumphal akitu of Assyria

‘Cosmic Battle’ in the Assyrian Royal Inscriptions

The Королевская охота

3.

Часто выходил он из преисподней и вихрем носился по земле, распространяя недуги и немощи, отравляя воздух своим тлетворным дыханием.

Часто выходил он из преисподней и вихрем носился по земле, распространяя недуги и немощи, отравляя воздух своим тлетворным дыханием.

И золото, и серебро, и медь таились в его недрах, а его склоны давали пищу скоту.

И золото, и серебро, и медь таились в его недрах, а его склоны давали пищу скоту. Одного лишь блага лишил его Эа: он не дал ему вечной жизни. Его мысль и воля были божественными, но участь его ожидала такая же, как и прочих. Адапа научил людей выращивать колосья, молоть зерна на глиняных жерновах и печь хлеб. Собственными руками пек он хлеб в доме пекарей в родном городе Эриду. Он сам замешивал тесто и ставил его в раскаленную печь, и многочисленные пекари учились у него. А потом Адапа собирал всех жителей Эриду, мужей и жен, юношей и дев, старцев и детей, и сам накрывал столы, и все до единого вкушали хлеб, и никто не лишался своей доли.

Одного лишь блага лишил его Эа: он не дал ему вечной жизни. Его мысль и воля были божественными, но участь его ожидала такая же, как и прочих. Адапа научил людей выращивать колосья, молоть зерна на глиняных жерновах и печь хлеб. Собственными руками пек он хлеб в доме пекарей в родном городе Эриду. Он сам замешивал тесто и ставил его в раскаленную печь, и многочисленные пекари учились у него. А потом Адапа собирал всех жителей Эриду, мужей и жен, юношей и дев, старцев и детей, и сам накрывал столы, и все до единого вкушали хлеб, и никто не лишался своей доли. Адапа погрузился в самую глубь моря, где был расположен подводный дворец его владыки и отца Эа. С трудом вынырнул Адапа и со злобой обратился к Южному ветру: «Почему ты преграждаешь путь моей лодке? Почему ты мешаешь мне плыть на далекий юг во имя блага моего города? Я уберу тебя с дороги и буду беспрепятственно плыть по просторам отца моего Эа!» С этими словами он ухватил врага за его крылья и безжалостно поломал их. Со стоном удалился Южный ветер в свое далекое жилище на самой окраине земли и семь дней лежал неподвижно, пока заживали его раны.

Адапа погрузился в самую глубь моря, где был расположен подводный дворец его владыки и отца Эа. С трудом вынырнул Адапа и со злобой обратился к Южному ветру: «Почему ты преграждаешь путь моей лодке? Почему ты мешаешь мне плыть на далекий юг во имя блага моего города? Я уберу тебя с дороги и буду беспрепятственно плыть по просторам отца моего Эа!» С этими словами он ухватил врага за его крылья и безжалостно поломал их. Со стоном удалился Южный ветер в свое далекое жилище на самой окраине земли и семь дней лежал неподвижно, пока заживали его раны. Я сам буду судить его!»

Я сам буду судить его!» Увидели его Таммуз и Гишзида и спросили: «Почему ты облекся в траур, о Адапа!» — «У нас на земле исчезли два великих божества, Таммуз и Гишзида, — ответил Адапа, — и я скорблю и не могу утешиться!»

Увидели его Таммуз и Гишзида и спросили: «Почему ты облекся в траур, о Адапа!» — «У нас на земле исчезли два великих божества, Таммуз и Гишзида, — ответил Адапа, — и я скорблю и не могу утешиться!»