русские десанты и шведское наследство — Спутник и Погром

Сергей Махов

Твитнуть

sputnikipogrom.com / sputnikipogrom.com / sputnikipogrom.com / sputnikipogrom.com / sputnikipogrom.com / sputnikipogrom.com / sputnikipogrom.com / sputnikipogrom.com / sputnikipogrom.com / sputnikipogrom.com / sputnikipogrom.com / sputnikipogrom.com / sputnikipogrom.com / sputnikipogrom.com / sputnikipogrom.com / sputnikipogrom.com / sputnikipogrom.com / sputnikipogrom.com / sputnikipogrom.com / sputnikipogrom.com / sputnikipogrom.com /

К

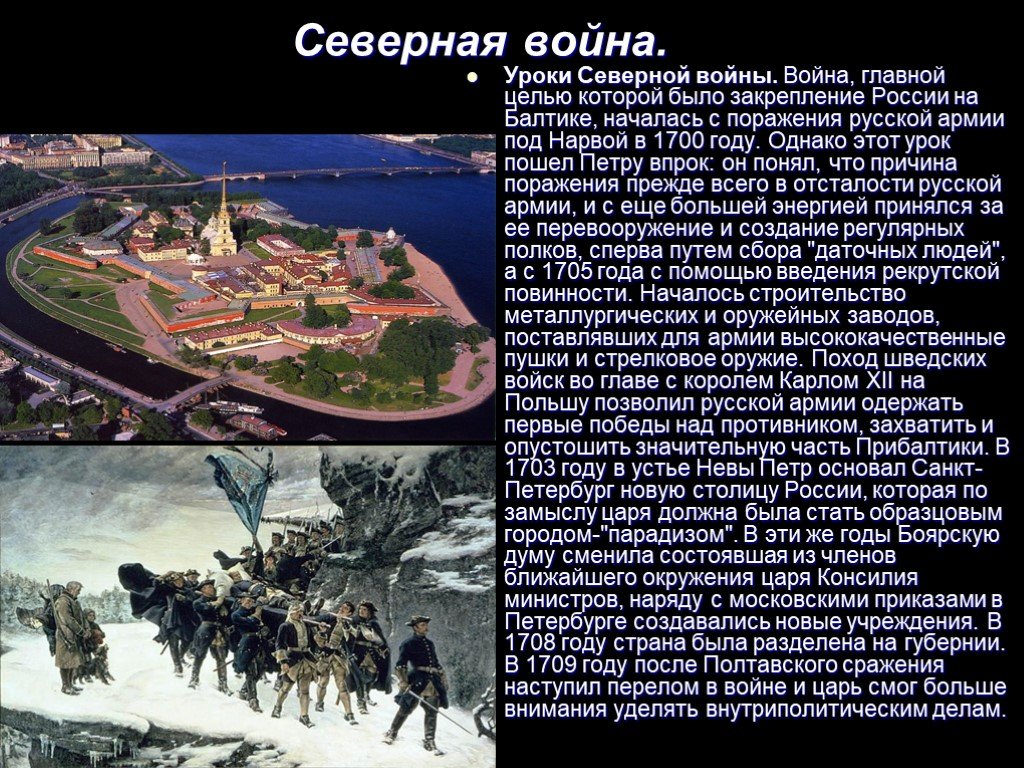

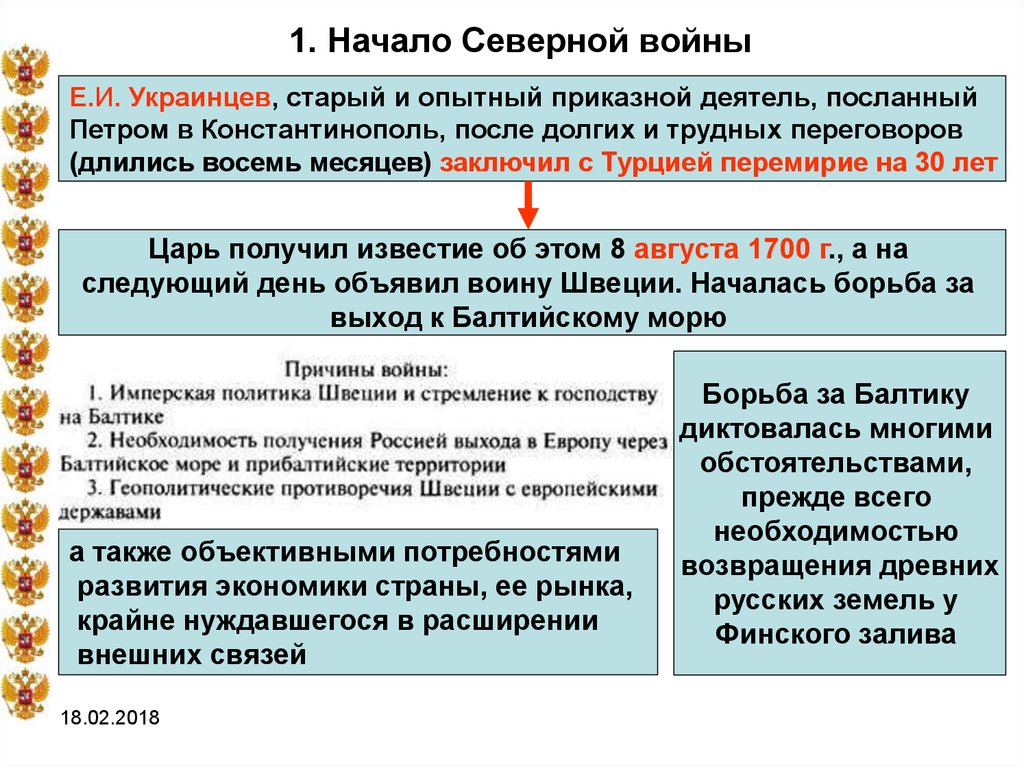

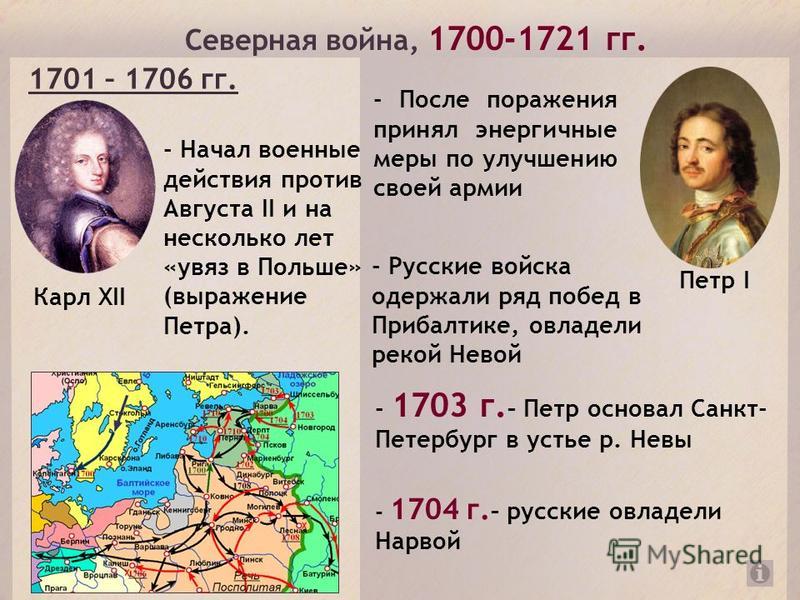

1718 году стало ясно, что дни Швеции как великой державы почти сочтены. Уже были потеряны Шведская Померания и Прибалтика, почти вся Финляндия и вся Карелия, датчане вовсю зарились наx шведскую провинцию Скония (Сконе), чтобы получить оба берега балтийских проливов, более того — к антишведскому союзу России, Дании, Бранденбурга и Польши присоединились и морские державы — Англия и Голландия (Карл их разозлил, начав разрабатывать планы десанта и смены власти в Великобритании), сделав шансы шведов на победу совсем призрачными.

В 1716-м возник грандиозный план: собрать четыре флота — английский, голландский, русский и датский — и произвести высадку русско-датского корпуса под общим командованием Петра I и Меньшикова на территории Швеции. Первыми 7 июня 1716 года прибыли англичане с 19 линкорами (командующий — адмирал Джон Норрис). Два дня спустя подошли русские — 7 кораблей и 1 фрегат, на следующий день к ним присоединились «Уриил» и «Селафаил». 13 июля на рейде бросили якорь голландцы — 6 линейных кораблей. 17 июля прибыл царь Петр с 37 галерами и шнявами из Ростока, а 30-го — вторая русская эскадра из 9 кораблей. Датчане в этой операции выставили 19 кораблей. Всего объединенный флот насчитывал 59 линкоров, 7 фрегатов и большое количество более мелких судов. Шведы, мобилизовав даже все свои наличные морские силы, могли выставить не более 23 линейных кораблей и 6 фрегатов и, естественно, укрылись в своей базе Карлскроне. Англичанам удалось только захватить шведский фрегат «Ильдерим» (36 орудий), который был передан датчанам: те переименовали корабль в «Поммерн».

Карскрона (Карлскруна) — «шведский Петербург». Главная база шведского флота

Первого августа 1716 года над союзными кораблями появились сигналы готовиться к походу. Второго августа к Борнхольму ушел фрегат «Самсон» под командованием Ричарда Дена — англичанина на русской службе, которому поручалось собрать сведения о шведском флоте. В плавании он был до 8 августа, но неприятеля так и не обнаружил.

Пятого августа в десятом часу утра Петр приехал с берега на шлюпке «под своим флагом». Спустя час вице-адмиральский флаг был спущен, и вместо него на грот-мачте «Ингерманланда» взвился штандарт. Петр принял командование датским, английским, голландским и русским флотами. На девять выстрелов флагманского корабля загрохотали залпы ответных салютов. Петра

Флаги спускали на флагманских кораблях, а вымпелы — на остальных. Русский флот на эти приветствия ответил 21 выстрелом салютов.

Флаги спускали на флагманских кораблях, а вымпелы — на остальных. Русский флот на эти приветствия ответил 21 выстрелом салютов.Ближе к полудню Петр подал сигнал к походу. Дул попутный ветер. Первыми подняли якоря английские корабли, за ними русские (кроме чинившихся в Копенгагене «Ягудиила» и «Полтавы») и голландские. Под их прикрытием шел огромный торговый флот. Встречаются сведения о 400 и даже 600 судах. Очевидец отплытия этой армады писал, что «множеству парусов мочно было удивиться».

В ночь с 8 на 9 августа союзный флот появился у Бронхольма. Однако если Петр стоял за активные действия против шведов, то датчане, англичане и голландцы предпочитали не рисковать. Гульденлёве, датский командующий, вообще отказался выделять корабли для разведки и крейсирования, что заставило Петра тоскливо прокомментировать: «Бог ведает, какое мучение с датчанами, сущее надобное время упускают, и будто чужое дело делают».

Не любивший бездействия царь ближе к вечеру отправился на Борнхольм. Переночевав на берегу, Петр после следующего полудня перебрался на Кристиансё (Эртхольменё), крошечный архипелаг чуть восточнее Борнхольма. Там он познакомился с местным комендантом, осмотрел укрепления и батареи островов.

Переночевав на берегу, Петр после следующего полудня перебрался на Кристиансё (Эртхольменё), крошечный архипелаг чуть восточнее Борнхольма. Там он познакомился с местным комендантом, осмотрел укрепления и батареи островов.

Одиннадцатого августа вернулись английские и русские корабли, ходившие в разведку к Аландским островам. Согласно рапортам командиров, шведские корабли укрылись в Карлскроне. Проход в Балтийское море свободен и безопасен. На бизани «Ингерманланда» для созыва адмиралов был поднят датский флаг, а на кормовом флагштоке — английский. Состоявшийся совет вновь принес сплошные разочарования. Норрис при полном одобрении Петра предложил «крейсировать всем флотом у Карлскрона, но датча не не хотели того учинить». Петру постепенно постылело бесцельное стояние у Бронхольма, поэтому он решил оставить флот, предложив пост главнокомандующего Джону Норрису. Но этому резко воспротивились датчане. 14 августа после долгих дебатов было принято решение, чтобы и тот, и другой осуществляли командование совместно («обоим адмиралам быть в середке флота»).

Петр же отплыл на шняве «Лизет» к Рюгену, где готовились для погрузки на суда русские войска. Не теряя времени, царь приказал готовить транспорты к выходу в море. 19 августа ветер дул с моря, мешая выходу кораблей, и Петр убивал время, осматривая город и следы боев за него. К вечеру установился попутный южный ветер, и Петр немедленно «указал транспортным судам идти». На транспортах взмолились об отсрочке, и русский монарх принял поистине компромиссное решение — «хотя их не могли принудить в путь идти, однако от города более мили отослали, дабы удобнее к походу были». Отсрочка оказалась недолгой. Следующим утром царь по пути из города на свою эскадру заставил эти суда, которых было около сорока, сняться с якоря.

Двадцать второго августа союзный флот, стоявший на якорях западнее Борнхольма, взял обратный курс. Причиной возвращения стала «жестокая погода» — штормовой норд-ост. Спешное отплытие стоило английской и датской эскадрам потери нескольких якорей. Русские корабли умудрились оставить боты, посланные к острову за водой.

Время, которое бездарно теряли союзники, играло на руку шведам. Карл XII снова проявил свои таланты и приготовил возможному десанту достойную встречу. Во всех крепостях Сконии стояли гарнизоны. Они были обеспечены всем необходимым. Имелись резервы, которые могли быть брошены на ликвидацию плацдарма противника. Всего Карл располагал 12 тысячами кавалеристов и 10 тысячами пехотинцев. Это было меньше, чем у союзников, но те не смогли бы высадить все свои войска сразу, и шведы получали возможность бить врага по частям. В крайнем случае Карл был готов отступать, уничтожая за собой все поселения — эта провинция перешла от Дании под власть Швеции лишь в середине XVII века, и шведы не считали её население полностью «своим».

Русские же войска сильно задержались у Ростока, а подкрепления из Мекленбурга еще не пришли.

Эти события послужили причиной ссор между союзниками. В Европе (особенно в Ганновере) заговорили о русской экспансии в Германии. Англию встревожила мощь новой морской державы, зримо продемонстрированная у датских берегов. По словам статс-секретаря Стэнхоупа, «если царь будет оставлен в покое три года, он будет абсолютным хозяином в этих краях». Русские в свою очередь начали подозревать датчан, что те нарочно оттягивают высадку до такого неудобного времени, что, по словам царя, если

Четвертого сентября прибыли последние транспорты, доставившие пехотные полки князя Репнина. Три драгунских полка датчане так и не перевезли, ссылаясь на недостаток судов. На следующий день Петр собрал консилиум, чтобы выслушать мнение прибывших накануне офицеров, «быть ли десанту или нет, понеже время уже позднее наступает, людей всех не перевезли, диверсия от Аланд не учинена , понеже датчане по концерту, учиненному в Альтеноу, вспомочь оному не хотели… обще все письменный учинили протокол, чтоб отставить до будущего лета». Решили — перенести высадку на следующий год. Когда слухи об отказе России от десанта в 1716 году достигли датской стороны — там испытали настоящий шок.

Три драгунских полка датчане так и не перевезли, ссылаясь на недостаток судов. На следующий день Петр собрал консилиум, чтобы выслушать мнение прибывших накануне офицеров, «быть ли десанту или нет, понеже время уже позднее наступает, людей всех не перевезли, диверсия от Аланд не учинена , понеже датчане по концерту, учиненному в Альтеноу, вспомочь оному не хотели… обще все письменный учинили протокол, чтоб отставить до будущего лета». Решили — перенести высадку на следующий год. Когда слухи об отказе России от десанта в 1716 году достигли датской стороны — там испытали настоящий шок.

Сложилась двойственная ситуация. Русские в Дании оставались союзниками. Царь пользовался всяческими знаками уважения. И при всём том в Дании воцарилась легкая паника. Мерещился сговор Петра I и Карла XII, которые на пару захватят Копенгаген. В городе на валах поставили пехоту. Прорезали амбразуры. Жителям тайком советовали готовиться к обороне от вероятного нападения русских. Масло в огонь рьяно подливал Бернсторф, ганноверский министр Георга. Бернсторф имел владения в Мекленбурге и крайне враждебно отнёсся к сближению этого герцогства с Россией. Ему приписывали идею захватить русский флот и самого Петра, если тот не выведет свои войска из Германии и Дании. Норрис, которому Бернсторф вроде бы даже послал соответствующий приказ, отказался от такой авантюры, разумно заметив, что подчиняется английскому парламенту, а не ганноверскому министру. Впрочем, официальная позиция Англии была откровенно настороженной по отношению к действиям России. Георг I даже прислал в Копенгаген генерала Ботмера, чтобы тот следил за действиями русских.

Бернсторф имел владения в Мекленбурге и крайне враждебно отнёсся к сближению этого герцогства с Россией. Ему приписывали идею захватить русский флот и самого Петра, если тот не выведет свои войска из Германии и Дании. Норрис, которому Бернсторф вроде бы даже послал соответствующий приказ, отказался от такой авантюры, разумно заметив, что подчиняется английскому парламенту, а не ганноверскому министру. Впрочем, официальная позиция Англии была откровенно настороженной по отношению к действиям России. Георг I даже прислал в Копенгаген генерала Ботмера, чтобы тот следил за действиями русских.

Норрис после прихода торговых судов в ноябре 1716 года пошел домой, за ним последовали и голландцы. Для датчан отплытие союзников стало сигналом для разоружения на зимовку своего флота. В море были оставлены две небольшие эскадры: одна на Балтике, другая — в Бельтах.

Таким образом, самый верный шанс уничтожить Швецию и положить конец войне уже в 1716 году был упущен. Но Карл XII не был бы Карлом XII, если бы своими неосторожными действиями не смог сам себе насолить еще больше.

Демонстрация, произведенная четырьмя флотами у Бронхольма, укрепила Карла XII в мысли поддержать якобитов (сторонников Якова II Стюарта и его сыновей, свергнутых с трона Вильгельмом Оранским во время «Славной революции» 1688 года), мечтающих изгнать ганноверскую династию с трона Англии. В апреле 1717 года в Стокгольм прибыл испанский контр-адмирал (хефе ди эскуадра) Джордж Кэммок. На этом человеке стоит остановиться особо.

Джордж Кэммок был ветераном войны Аугсбургской лиги и войны за Испанское наследство. Еще в 1692–1693 годах он плавал первым лейтенантом на «Лойал Лондон», которым командовал будущий адмирал Джордж Рук, и сам поддерживал партию тори.

С началом новой войны Кэммок получил под командование 28-пушечный фрегат «Спидвелл» (Speedwell), построенный в 1702 году на верфи в Лаймхаусе. Шестого июня новый кэптен вступил в должность, а через пять дней вместе с 32-пушечным фрегатом «Шорхэм» (Shoreham) «Спидвелл» отплыл к Вест-Индии. Недалеко от Фастнета (Ирландия) отряд атаковал французский конвой из 10 торговых судов, следовавших на Мартинику. Пять судов англичане смогли захватить и отправить в Корк.

Пять судов англичане смогли захватить и отправить в Корк.

Около Гваделупы в бухте Бассе-Терре Кэммок смог захватить большой 40-пушечный французский приватир, который встал там на кренгование и очистку днища. Весной 1703 года «Спидвелл» был уже у берегов Африки, где взял под защиту возвращавшееся из Гвинеи в Англию судно «Бругтон Галлей» с грузом золотого песка. По пути отряд пытались атаковать несколько французских каперов, но все атаки были отбиты, а пару корсаров Кэммок смог захватить.

В мае 1709 года «Спидвелл» под его командованием взял на абордаж французский приз «Руф оф Лондон», который сопровождал 40-пушечный «Проте». Француз бежал. В 1712 году Кэммок на 60-пушечном «Монк» захватил большой французский 40-пушечный приватир «Комтэ де Геральден».

Казалось, карьера кэптена была обеспечена, но со смертью королевы Анны все в одночасье обрушилось. Парламент, подкупленный новым Лордом-Казначеем Шрусбери, келейно проголосовал за Георга, в армии и флоте началась чистка, в результате которой многие (в том числе и Кэммок) оказались уволенными со службы за свои проякобитские взгляды.

Поскольку Кэммоку грозила тюрьма (или он думал, что это так и есть), он решил не сидеть сложа руки, а бежать куда-нибудь, где можно было бы начать борьбу с узурпатором трона Великобритании Георгом Ганноверским. В августе 1714 года Кэммок, не дожидаясь ареста, уехал в Шотландию, а в начале 1715-го объявился в Испании, где развил бурную деятельность. В письме графа Бервика Георгу I от 29 сентября 1715 года сообщается, что виконт Болингброк, бежавший в прошлом году во Францию, установил связь с Шенноном, Муром и Кэммоком, которые активно содействуют Якову III в формировании армии, а также мутят своими письмами и воззваниями Шотландию.

В начале 1717 года Кэммок, получивший в Испании чин контр-адмирала (хефе ди эскуадра) прибыл в Швецию. Якобитские главари развернули бурную деятельность, надеясь на поддержку шведов. Агенты британской секретной службы, проникшие в резиденцию шведского посла Юлленборга, нашли там целую кипу бумаг, доказывающих подготовку вторжения на Остров шведских войск и якобитов. Кроме того, в Парламенте было зачитано несколько писем от купцов, торгующих с Россией и Польшей, в которых говорилось, что шведы мешают свободной торговле. Девятого февраля 1717 года согласно рескрипту Парламента Юлленборг — неслыханная вещь! — был арестован и препровожден в Тауэр, на неприкосновенность дипломатических лиц просто наплевали({{1}}). Шведский король Карл XII тотчас же стал мишенью враждебных выпадов со стороны англичан, и небезызвестный писатель Даниэль Дефо (который по совместительству довольно долго работал в Королевской Секретной службе Его Величества) составил проект «обуздания всех шведов, не исключая их короля».

Кроме того, в Парламенте было зачитано несколько писем от купцов, торгующих с Россией и Польшей, в которых говорилось, что шведы мешают свободной торговле. Девятого февраля 1717 года согласно рескрипту Парламента Юлленборг — неслыханная вещь! — был арестован и препровожден в Тауэр, на неприкосновенность дипломатических лиц просто наплевали({{1}}). Шведский король Карл XII тотчас же стал мишенью враждебных выпадов со стороны англичан, и небезызвестный писатель Даниэль Дефо (который по совместительству довольно долго работал в Королевской Секретной службе Его Величества) составил проект «обуздания всех шведов, не исключая их короля».

На Балтику был послан сильный флот (30 кораблей) под командованием Джорджа Бинга, однако англичане опять ограничились демонстрацией, а не открытыми военными действиями.

Наконец, восьмого ноября 1718 года Карл XII вторгся в Норвегию с 21000 солдат. Часть его армии перешла мост Свинезунд и атаковала Фридериксхальд с суши. Шведская флотилия атаковала датский москитный флот в 30 малых судов, и датчане были вынуждены уйти вверх по реке. Шведские войска обложили Фридерикстен, блокада города продолжалась месяц, но 11 декабря Карл XII был убит({{2}}), шведы сразу же сняли осаду и ушли из Норвегии. И вот здесь стали происходить странные вещи…

Шведские войска обложили Фридерикстен, блокада города продолжалась месяц, но 11 декабря Карл XII был убит({{2}}), шведы сразу же сняли осаду и ушли из Норвегии. И вот здесь стали происходить странные вещи…

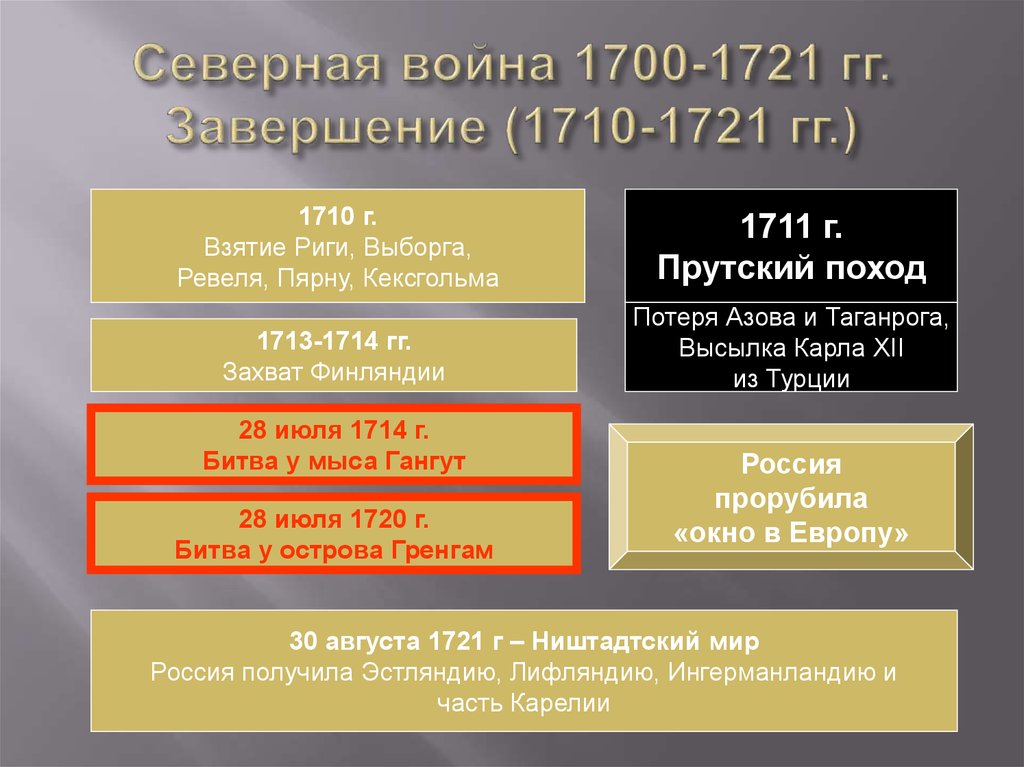

В декабре 1719 года между Швецией с одной стороны и Данией, Пруссией, Польшей и Англией с другой установилось перемирие на 6 месяцев. Третьего июля 1720 года был подписан мир между Швецией и Данией с Пруссией. По его условиям, Швеция платила Дании 600 тыс. риксдалеров и обещала не поддерживать в дальнейшем Голштейн-Готторпскую фамилию. Пруссии она передавала Штеттин и другие территории в Померании, оказавшиеся в прусском владении; Дания выводила свои войска из Померании, а также из Бахуса и Марстранда. Польша включалась в договор, и Швеция признавала Августа королем. Еще раньше, 20 ноября 1719 года, мир со Швецией заключила Англия. Швеция уступала Бремен и Верден, но получала взамен один миллион риксдалеров и обещание помощи английского флота на следующий год. Теперь бывший союзник англичан — Россия — становился основным противником английского флота на Балтике.

Чем же был вызван такой крутой поворот в политике наших вчерашних союзников? Дело в том, что новый король Англии Георг I был еще и ганноверским курфюрстом. И Георга, как курфюрста Ганновера, очень беспокоил вопрос Вёрдена (Шлезвиг-Гольштейн) и Бремена (принадлежавших тогда Швеции, но полученных Георгом после смерти Карла XII и заключения мирного договора), на который ганноверцы претендовали и которые хотели сделать центром английской торговли с Германией.

Петр же предложил прорыть канал между Балтийским и Северным морями, чтобы иметь возможность водить торговые корабли в обход Балтийских проливов и не зависеть от Дании и Швеции. Более того, Петр хотел прорыть канал по территории «карманных» прорусских Мекленбурга и Шлезвиг-Гольштейна (кстати, немцы позже его фактически реализовали — это знаменитый Кильский канал), прямых конкурентов Ганновера, что автоматом делало эти два герцогства главнейшими перевалочными базами на Балтике, низведя роль ганноверских территорий до обыкновенной региональной торговли.

И вот тут у англо-ганноверцев рвануло сильно, ибо Петр ударил их по самому святому месту — по кошельку.

Еще летом 1719 года на Балтику была послана эскадра адмирала Джона Норриса (15 линейных кораблей), которая 17 июля появилась в Копенгагене. Правда, еще перед ее приходом, 4 июня 1719 года, русский парусный флот одержал первую свою победу в битве при Эзеле, где 6 русских кораблей и 1 шнява под командованием Наума Сенявина расстреляли и захватили 1 шведский линкор, 1 фрегат и 1 бригантину. Англичане же лишь 5 августа начали крейсерство у Готланда, защищая шведские берега, а 7 октября ушли домой, так ничего и не сделав.

Петр, в свою очередь, поставил перед русским командованием амбициозную задачу — склонить Швецию к миру, показав бесперспективность войны с Россией. В письме Апраксину царь пишет: «Разорять и жечь как можно; а людей не токмо не брать, но и не грабить с них и ничем не досаждать, но внушать, что воюем оттого, что сенат их шведский не склонен к миру». Таким образом, Петр начал десантную войну на шведских побережьях для того, чтобы переломить общественное мнение в самой Швеции в пользу мира.

Таким образом, Петр начал десантную войну на шведских побережьях для того, чтобы переломить общественное мнение в самой Швеции в пользу мира.

За все это время пока Норрис был на Балтике, русские беспрепятственно производили набеги на побережье шведов, отряд Вильбоа (2 шнявы, 1 пинк) заблокировал в Гданьске торговые суда с зерном, из-за чего подвоз пшеницы в Швецию был прекращен.

Ну а 21 января 1720 года Швеция и Англия подписали союз против России. 8 мая 1720 года английский флот (20 линейных кораблей, 4 фрегата, 2 бомбардирских судна, 2 транспорта) соединился со шведским (11 линкоров, 8 фрегатов, 4 бомбардирских судна, 2 бригантины, адмирал Спарре). 30 мая союзники подошли к Ревелю, но никаких активных действий так и не вели. 5 линкоров и 3 фрегата крейсировали между Аландскими островами и Стокгольмом.

А в это самое время русский отряд Мегдена высадился у Умео, разграбил и уничтожил военные склады и спокойно возвратился в Васу. 2 июня, узнав о десанте Мегдена, Норрис ушел в Швецию. 21 июля отряд Голицина обнаружил у Гренгама (52 галеры, 14 островских лодок) отряд Шеблада (1 линкор, 4 фрегата, 1 шнява, 2 транспорта, 6 малых гребных судов). Шведы потеряли 4 фрегата, которые глупейшим образом погнались за русскими галерами и вылетели на мель. Их взяли на абордаж со всех сторон. Глупость и некомпетентность шведских капитанов и штурманов — вот что такое Гренгамское сражение, произошедшее в зоне видимости английской эскадры.

21 июля отряд Голицина обнаружил у Гренгама (52 галеры, 14 островских лодок) отряд Шеблада (1 линкор, 4 фрегата, 1 шнява, 2 транспорта, 6 малых гребных судов). Шведы потеряли 4 фрегата, которые глупейшим образом погнались за русскими галерами и вылетели на мель. Их взяли на абордаж со всех сторон. Глупость и некомпетентность шведских капитанов и штурманов — вот что такое Гренгамское сражение, произошедшее в зоне видимости английской эскадры.

Гренгамское сражение

30 апреля 1721 года Норрис (25 линейных кораблей и 4 фрегата) опять вошел с флотом в Балтийское море. И опять английская помощь шведам ограничилась стоянием то в Карскроне, то у Готланда. Русские же продолжали реализовывать стратегию Петра. 3 мая 1721 года из Гельсингфорса вышел Ласси с 30 галерами и 30 островскими лодками. 17 мая Ласси нагло прошел мимо Евле, где шведы сосредоточили 8000 солдат. 22 мая у Худвисваля сжег торговые суда шведов, высадил десант, обратил в бегство шведский отряд.

4 июня высадил десант в Хернесанде, 6-го — в Нурдмалинге, 8-го — подошел к Умео.

13 июня — у Питео.

Всего около 17 десантов. Сожжено и уничтожено около 30 шведских торговых судов, 17 магазинов. А что Норрис? А Норрис так и стоял то у Готланда, то у Бронхольма.

И все-таки военное решение конфликта со Швецией заходило в тупик. К тому же обстановка для России ухудшалась, ведь Англия пока оказывала опереточную помощь Швеции, но где гарантия, что со временем эта помощь не станет настоящей? Кроме того, согласно Преображенскому и Торуньскому договорам с Августом Сильным Петр должен был вернуть Лифляндию и часть Курляндии Польше. Но ведь они уже захвачены нами, и отдавать таким кровью и потом приобретенное не очень хочется, правда?

И вот тогда царь на Ништадтском мирном конгрессе делает шведам «предложение, от которого невозможно отказаться».

Основой Ништадтского мирного договора был пункт 5, который гласил:

5. «Против того же е.ц.в. (его царское величество) обещает в четыре недели по размене ратификаций о сем

Сверх того (то есть cверх возвращаемой Финляндии) хочет е. ц.в. обязан быть (то есть хочет по доброй воле оказать услугу) и обещает е.к.в. сумму двух миллионов ефимков … заплатить и отдать на такие сроки и такой монетой, как о том в сепаратном артикуле договорено».

ц.в. обязан быть (то есть хочет по доброй воле оказать услугу) и обещает е.к.в. сумму двух миллионов ефимков … заплатить и отдать на такие сроки и такой монетой, как о том в сепаратном артикуле договорено».

То есть Петр добровольно предлагал Швеции

а) вернуть Финляндию

б) дать больших денег, сравнимых с годовым бюджетом Швеции.

И это только за то, чтобы Швеция признала территориальные захваты России. Шведы, у которых экономика уже стояла на карачках, не поверили своим глазам и радостно это дело подписали. Но основной удар был не по Швеции.

Ведь теперь

а) польские претензии на Лифляндию были абсолютно бессмысленны.

б) вторым проигравшим стали «большие дядьки» из Европы. Предмет для давления на Россию и введения санкций пропал.

Это примерно то же самое, как если бы Украина сейчас признала бы присоединение Крыма к России. Как можно защищать интересы той страны, которая сама признала, что утратила эти интересы?

Ну а далее Петр делает еще один ход конем, причем вполне в духе лучших образцов дипломатии.

После заключения Ништадтского мира Россия получила от Швеции все, что хотела. Теперь, согласно планам царя Петра, надо было решить южную проблему — выход к торговым площадкам Каспийского моря и налаживание торговых связей с Персией и Турцией. Для этого на Балтике Петру был необходим твердый мир, а также отсутствие сильной власти в самой Швеции, чтобы мысль о даже гипотетическом возврате Прибалтики не забредала в головы скандинавов. Петр решил — ни больше, ни меньше — сделать из Швеции союзное государство, а для этого затеял одну хитроумную интригу. Царь выдал свою старшую дочь, Анну Петровну, за голштинского герцога, который, в свою очередь, имел права на шведский престол. В то же время Голштиния, имевшая сухопутную границу с Данией, была ее врагом (поскольку последняя в 1720 году аннексировала у голштинцев, союзников Швеции, Шлезвиг), и в случае союза Голштинии с Россией и Швецией Дания вполне могла получить сухопутный фронт в дополнение к угрозе с моря.

В 1724 году Петр заключил со Швецией союзный договор, согласно которому Швеция обязалась содействовать любыми методами возвращению герцогу Голштинскому Шлезвига. Встревоженная Дания мобилизовала свой флот, но русский царь и не собирался вторгаться в Данию (хотя имел для этого все возможности: огромный галерный флот и 115-тысячную армию). Ему важнее было, чтобы Швеция разделилась на две партии, одна из которых поддерживала голштинского претендента на трон, а вторая — гессен-кассельского.

Встревоженная Дания мобилизовала свой флот, но русский царь и не собирался вторгаться в Данию (хотя имел для этого все возможности: огромный галерный флот и 115-тысячную армию). Ему важнее было, чтобы Швеция разделилась на две партии, одна из которых поддерживала голштинского претендента на трон, а вторая — гессен-кассельского.

Что, собственно, и было достигнуто. Таким образом, Петр I узаконил свои территориальные захваты и смог защитить их от притязаний третьих стран, сделал из Швеции своего союзника, при этом не разрушил союз с Данией, не начал войну с Англией и Голландией и добился всех поставленных целей.

Может быть, поэтому именно в Европе, а не у нас, его впервые назвали «Peter the Great» — «Петр Великий»?

[[1]]После шести месяцев, проведённых в заключении, он был выпущен на свободу и на английском фрегате выслан в августе 1717 года в Швецию.[[1]]

[[2]]По другой версии — стал жертвой заговора; обстоятельства гибели короля до сих пор являются причиной ожесточённых споров историков. [[2]]

[[2]]

Твитнуть

sputnikipogrom.com / sputnikipogrom.com / sputnikipogrom.com / sputnikipogrom.com / sputnikipogrom.com / sputnikipogrom.com / sputnikipogrom.com / sputnikipogrom.com / sputnikipogrom.com / sputnikipogrom.com / sputnikipogrom.com / sputnikipogrom.com / sputnikipogrom.com / sputnikipogrom.com / sputnikipogrom.com / sputnikipogrom.com / sputnikipogrom.com / sputnikipogrom.com / sputnikipogrom.com / sputnikipogrom.com / sputnikipogrom.com /

«Северная война: к 300-летию окончания» : книжная выставка

Опубликовано — сб, 08/28/2021 — 14:03

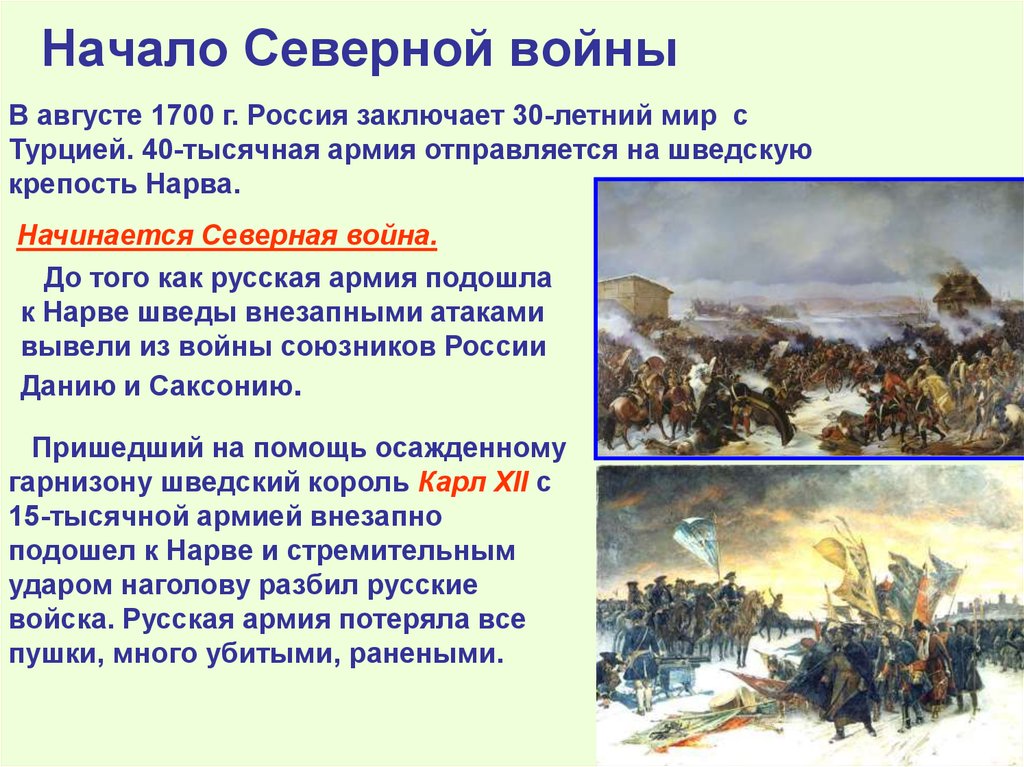

300 лет назад завершилась Северная война, которую вела Россия и ее союзники со Швецией за господство на Балтийском море.

Книжная выставка: «Северная война: 1700-1721 гг.», знакомит читателей с основными событиями этого важнейшего исторического периода в жизни России. На выставке экспонируется почти 150 книг, среди которых представлены как редкие издания XVIII-XIX вв. , так и исследования последних лет, в том числе работы преподавателей РГГУ. Кроме монографий и источников, на выставке представлены художественные произведения, в которых нашли отражения события Северной войны.

, так и исследования последних лет, в том числе работы преподавателей РГГУ. Кроме монографий и источников, на выставке представлены художественные произведения, в которых нашли отражения события Северной войны.

Книжные издания дополнены уникальными 3D моделями русского оружия, большеформатными изображениями солдат и офицеров российской армии периода Северной войны, воссозданными гравюрами из «Книги Марсовой или Воинских дел …», исполненными в технологии лазерной пирографии. Также экспонируются флаги стран-участниц Северной войны и 3D- копия чугунного бюста Петра 1824 г., отлитого в Олонецкой губернии по распоряжению горного начальника А.А. Фуллона.

Уникальными экспонатами выставки являются уменьшенная копия русского военного корабля начала XVIII века, копии писем Петра Великого и князя А. Меньшикова, воссозданные специалистами Центра консервации документов Научной библиотеки РГГУ, а также исполненные в 3D печати ключи от г. Риги, символически переданные жителями города фельдмаршалу Б. П. Шереметьеву. Особую атмосферу создает копия прижизненного портрета Петра I кисти Ж.-М. Натье, написанная студенткой Строгановского училища Т.А. Ярошенко.

П. Шереметьеву. Особую атмосферу создает копия прижизненного портрета Петра I кисти Ж.-М. Натье, написанная студенткой Строгановского училища Т.А. Ярошенко.

Среди экспонируемых книг в первую очередь привлекают внимание труды, написанные в XVIII веке. Первые работы, освещавшие события Северной войны, были опубликованы еще до заключения Ништадтского мира в 1721 г. После победы под Полтавой в 1709 г. Петр I распорядился подготовить серию трудов, объясняющих мотивы его внешней политики и обосновывающих права России на балтийское побережье, дать исторический обзор войны. Исходя из этого, по личному указанию Петра I в 1713 г. издается «Книга Марсова или Воинских дел…», представлявшая собой сборник донесений о военных действиях русских войск в Северной войне. «Книга Марсова» — одно из первых произведений зарождавшейся в то время русской военной литературы, снабжена планами сражений и видов городов. В ней приводятся сведения не только о победах, но и о потерях, понесенных во время сражений.

На выставке представлено 2-е издание, выпущенное в 1766 г.

В 1716 г. дипломат П.П. Шафиров, по личному поручению Петра I, написал книгу «Рассуждение о причинах войны…», посвященную раскрытию обстоятельств начала Северной войны. Послесловие к книге написал лично Петр I.

П.П. Шафиров возлагал вину за начало войны на шведскую сторону, которая нанесла глубокое оскорбление Петру в 1697 г., холодно приняв Великое посольство в Риге. П.П. Шафиров подводит читателей к мысли, что превращение России в европейское государство невозможно без развития промышленности, торговли, без строительства новых кораблей, портов, крепостей. Нельзя создать современную армию и флот, не пойдя на серьезные изменения в государственном устройстве. По мнению юриста В.Э. Грабаря, это «первое оригинальное произведение по международному праву на русском языке, не носящее официального характера».

С 1715 г. по предложению Петра I начинается работа над историческим описанием событий Северной войны. Несмотря на личный контроль со стороны Петра, который редактировал «Гисторию Свейской войны» (именно так эта работа называлась в рукописи), книга была издана только в 1770 г. кн. М. Щербатовым под названием «Журнал, или Поденная записка… имп. Петра Великого…». В книге приводится широкий спектр источников, в том числе реляции и журналы с места боевых действий, письма участников сражений и походов, воспоминания и свидетельства очевидцев событий.

Несмотря на личный контроль со стороны Петра, который редактировал «Гисторию Свейской войны» (именно так эта работа называлась в рукописи), книга была издана только в 1770 г. кн. М. Щербатовым под названием «Журнал, или Поденная записка… имп. Петра Великого…». В книге приводится широкий спектр источников, в том числе реляции и журналы с места боевых действий, письма участников сражений и походов, воспоминания и свидетельства очевидцев событий.

В конце 50-х годов XVIII в. Вольтер, выполняя заказ императрицы Елизаветы (дочери Петра I), написал монографию о России времен Петра Великого «Histoire de l’Empire de Russie sous Pierre le Grand» (История Российской империи при Петре Великом). Вольтер считал, что Петр совершил революцию, изменив обычаи и законы своей страны, и поэтому история России петровского времени достойна изучения. Он писал, что кровопролитная война со шведами «сопровождала Петра во всех его великих начинаниях, и наконец помогла им».

В конце XVIII в. купцом И.И. Голиковым были изданы «Деяния Петра Великаго, мудраго преобразителя России, собранныя из достоверных источников и расположенныя по годам» (1788-1789) в 12 томах и «Дополнение к деяниям Петра Великаго» (1790-1797) в 18 томах. Работа Голикова не была историческим исследованием в полном смысле этого слова. Он свел в общей публикации все доступные ему материалы, включая исторические документы, воспоминания современников о Петре, а также фрагменты из трудов ученых и писателей, обращавшихся к жизнеописанию Петра до него. Историк Е.Ф. Шмурло писал, что «Деяния Петра Великого» — это «одновременно и сборник материалов, и их обработка, или, точнее, простой, неотшлифованный пересказ источников».

Настоящим прорывом в изучении Северной войны стало празднование 200-летия победы в Полтавской битве.

Большой вклад в освещение этой темы внесло Русское военно-историческое общество, которое в течение 1909—1912 гг. издавало «Труды императорского русского Военно-исторического общества». Во 2-м и 4-м томах было опубликовано одно из крупнейших исследований, написанное членом общества Н.Л. Юнаковым «Северная война. Компания 17-8-1709 гг. Военные действия на левом берегу Днепра».

издавало «Труды императорского русского Военно-исторического общества». Во 2-м и 4-м томах было опубликовано одно из крупнейших исследований, написанное членом общества Н.Л. Юнаковым «Северная война. Компания 17-8-1709 гг. Военные действия на левом берегу Днепра».

К юбилею Полтавской битвы И.Ф. Павловским была переиздана книга «Битва под Полтавой 27-го июня 1709 г. и ее памятники» (1908). Книга была дополнена новыми документами и иллюстративным материалом. Помимо описания боевых действий во время сражения под Полтавой, книга содержит описание архитектурных памятников, посвященных битве, медалей, художественных произведений о Полтавском сражении. Также в книге присутствуют картины и гравюры, иллюстрировавшие различные моменты боевых действий и мест, в которых они происходили.

Книга «Полтавская битва, 1709 — 27 июня — 1909» (1909), была подготовлена Обществом ревнителей военных знаний. В нее вошли извлечения из сочинений русских и иностранных авторов, мало распространенных и являющихся библиографической редкостью, написанных преимущественно современниками событий. Книга также содержит описание маневра, произведенного в 1817 г. при смотре Александром I войск 3-го пехотного корпуса, произведенного в соответствии с Полтавским сражением. Кроме гравюр и схем, к книге прилагается полуверстовой план поля Полтавской битвы, снятый инструментально в мае 1909 г.

В нее вошли извлечения из сочинений русских и иностранных авторов, мало распространенных и являющихся библиографической редкостью, написанных преимущественно современниками событий. Книга также содержит описание маневра, произведенного в 1817 г. при смотре Александром I войск 3-го пехотного корпуса, произведенного в соответствии с Полтавским сражением. Кроме гравюр и схем, к книге прилагается полуверстовой план поля Полтавской битвы, снятый инструментально в мае 1909 г.

В 1911-1913 гг. выходит фундаментальное, роскошно иллюстрированное 15-ти томное исследование «История русской армии и флота», в котором показано становление и развитие военного дела с древнейших времен до начала XX в. Как писали авторы, «настоящее издание… будет с особым внимание останавливаться на наиболее выдающихся боевых эпизодах, интересуясь в то же время организацией, бытом, вооружением и боевой подготовкой наших войск…». Это было первое подобное издание.

Это было первое подобное издание.

Эпоха Петра Великого нашла отражение в 1-м томе «Истории…». Здесь подробно описывались все боевые действия русской армии в ходе Северной войны, начиная с Нарвской операции и заканчивая Прутским походом.

С названными экспонатами, а также другими материалами выставки можно ознакомиться в главном читальном зале библиотеки на 6-м этаже 6-го корпуса РГГУ.

Теги

выставки

Северная война, 1845–1846 гг. — Энциклопедия Те Ара Новой Зеландии

Истоки войн

Новозеландские войны начались с боя между Нгапухи и правительственными войсками у Корорарека (Рассел) в заливе Островов. Основными причинами были опасения некоторых нгапухи по поводу того, что перенос столицы из залива в Окленд нанес им экономический ущерб, и что корона превысила свои полномочия в этом районе. Хоне Хеке Покай и его сторонники четыре раза срезали флагшток в Корорареке, чтобы подчеркнуть это. Другие нгапухи хапу во главе с Тамати Вака Нене встали на сторону британцев.

Хоне Хеке Покай и его сторонники четыре раза срезали флагшток в Корорареке, чтобы подчеркнуть это. Другие нгапухи хапу во главе с Тамати Вака Нене встали на сторону британцев.

11 марта 1845 года Хеке, Те Руки Кавити и Пумука возглавили атаку на Корорареку, которую защищали английские поселенцы и британские военно-морские силы во главе с исполняющим обязанности командира HMS Hazard Дэвидом Робертсоном. Пакея были эвакуированы из города после взрыва порохового погреба.

Увеличение присутствия

После нападения на Корорареку британские силы в колонии были усилены. В конце марта в Окленд прибыли 162 солдата и офицера 58-го полка. К середине апреля прибыли еще 300 человек, и было создано Оклендское добровольческое ополчение. 27 апреля 470 солдат и офицеров с 50 добровольцами покинули Окленд под командованием подполковника Уильяма Халма, чтобы вернуть себе «суверенитет королевы в Корорареке». 1

Северная кампания

Прибыв в Корорареку 30 апреля 1845 г. , британские корабли обстреляли близлежащие поселения маори, в том числе Отуиху па, который, как ошибочно считали, укрывал сторонников хеке. Большинство сторонников Хеке давно перебрались вглубь страны.

, британские корабли обстреляли близлежащие поселения маори, в том числе Отуиху па, который, как ошибочно считали, укрывал сторонников хеке. Большинство сторонников Хеке давно перебрались вглубь страны.

Пукетуту

Первое крупное сражение этой кампании произошло на новой па Хеке в Пукетуту, недалеко от озера Омапере, в 3 километрах от его старой па Те Кахика. Четыреста солдат, моряков и морских пехотинцев высадились в Оневеро 3 мая 1845 года и четыре дня шли к озеру Омапере. По прибытии Халм приказал провести заградительный огонь с использованием ракет Congreve, которые, по мнению его морских пехотинцев, могли разрушить любые частоколы маори. Когда ракеты малоэффективны, Халм приказал 200 мужчинам атаковать Пукетуту. Достигнув небольшого прогресса за четыре часа боя, Халм приказал своим людям отступить, оставив на поле боя 13 мертвых солдат. Погибших маори было примерно в два раза больше.

Те Ахуаху

Хеке удалился в ближайший Те Ахуаху. Когда он временно покинул па в поисках провизии, он был оккупирован войсками нгапухи, союзниками британцев, во главе с Тамати Вака Нене и Макоаре Те Таони. Хеке вернулся с 500 бойцами, но не смог вытеснить Вака Нене из Те Ахуаху. Хеке был тяжело ранен в этом бою.

Хеке вернулся с 500 бойцами, но не смог вытеснить Вака Нене из Те Ахуаху. Хеке был тяжело ранен в этом бою.

Ōhaeawai

Рядом с Ōhaeawai при Кавити была построена па. 1 июля 1845 года на него напал отряд из 600 солдат, моряков и ополченцев под командованием полковника Генри Деспарда. Люди Кавити отразили нападение, и Деспард приказал отступить, потеряв 41 человека.

Субботняя победа?

Уже давно ведутся споры об окончании битвы при Руапекапека. 11 января было воскресенье, и в течение многих лет считалось, что Нгапухи молился за пределами па, когда менее набожные британцы воспользовались этим и захватили его. Однако внутри осталось мало провизии, поэтому вполне вероятно, что оккупанты намеревались уйти. Па выполнила свою задачу, заставив британцев нести припасы в гору, чтобы атаковать позицию, не имеющую внутренней стратегической ценности.

Руапекапека

В январе 1846 года англичане начали обстрел нового укрепления маори на Руапекапеке. 11 января, когда разведчики маори сообщили, что он пуст, войска бросились на па. Бои в кустах за па продолжались несколько часов, пока Кавити пытался заманить британцев в засаду. Около 12 британцев и до 20 маори были убиты.

11 января, когда разведчики маори сообщили, что он пуст, войска бросились на па. Бои в кустах за па продолжались несколько часов, пока Кавити пытался заманить британцев в засаду. Около 12 британцев и до 20 маори были убиты.

После битвы при Руапекапека северная война закончилась, когда Кавити и Хеке согласовали условия мира с Вака Нэнэ. Флагшток не был восстановлен при жизни Хеке, и земли нгапухи не были конфискованы.

Ведьмак: Нильфгаардская война, объяснение

Поклонники, которые недавно познакомились со вселенной Ведьмака через новую серию Netflix или Ведьмака 3 от CD Projekt Red, прыгнули в самый дальний конец мира посреди долгого -текущая политическая борьба. Политика на континенте сложна, если не сказать больше. Это в значительной степени связано с преследованием Нильфгаарда континентального господства, которое бушевало почти четыре десятилетия.

Нильфгаард начал закладывать основу для прихода к власти, захватив контроль над другими южными территориями. Несмотря на внутреннюю борьбу за нильфгаардский трон, общая цель осталась, и Нильфгаард стал южной сверхдержавой. Фактически став единственной империей Юга, Нильфгаард обосновался на Севере и начал войну против своих четырех выдающихся королевств: Темерии, Редании, Каэдвен и Аэдирн.

Несмотря на внутреннюю борьбу за нильфгаардский трон, общая цель осталась, и Нильфгаард стал южной сверхдержавой. Фактически став единственной империей Юга, Нильфгаард обосновался на Севере и начал войну против своих четырех выдающихся королевств: Темерии, Редании, Каэдвен и Аэдирн.

Большинство называют 1239 год началом Северных войн. В этом году Нильфгаард осадил северную территорию, Эббинг. Королева Калантэ признает это событие подстрекательством к нападениям Нильфгаарда на Северные королевства и упоминает об этом во время банкета в первом эпизоде сериала Netflix.

«Редкие виды» более подробно рассказывает о подъеме Нильфгаарда на Севере, поскольку действие эпизода происходит ближе к реальным событиям. Во время охоты Геральта и компании на дракона гномы упоминают, что были свидетелями осады Эббинга, в то время как Лютик отрицает возможность падения Цинтры.

СВЯЗАННЫЙ: Ведьмак: вам нужно играть в игры по порядку?

1263: Первая Северная война

Действие первого сезона шоу Netflix в основном происходит во время первой Северной войны, за исключением тех моментов, когда история перескакивает через временную шкалу, чтобы рассказать различные предыстории. Битва при Марнадале изображена в первом эпизоде, предшествующем падению Цинтры и самоубийству королевы Калантэ.

Битва при Марнадале изображена в первом эпизоде, предшествующем падению Цинтры и самоубийству королевы Калантэ.

Финал сезона завершается битвой при Содден-Хилле, также положившей конец первой войне, когда Нильфгаард был отброшен совместными усилиями Северных королевств. Во многом это произошло благодаря Волшебницам Ложи, которые также изображены в сериале.

1267: Вторая Северная война

Все ненадолго успокаивается, пока Нильфгаард зализывает свои раны, но северные лидеры опасаются настойчивости Нильфгаарда и пытаются спровоцировать войну до того, как Нильфгаард будет готов продолжить свои усилия. Эта тактика имеет неприятные последствия, и Нильфгаард претендует на гораздо больше северных территорий, прежде чем его снова оттесняют.

Вторая война завершается в 1268 году подписанием мирного договора (Цинтрский мир). Конвенция приписывается в основном Волшебницам Ложи, использующим свое влияние на различных правителей. Это соглашение лишило Нильфгаард статуса сверхдержавы; одним из положений является то, что Нильфгаард сдает пару ранее оккупированных северных провинций. Стоит отметить, что Темерия получила наибольшую территориальную выгоду от этого договора, но также предприняла больше всего усилий по восстановлению. Война сравняла с землей целые города, замки и промышленные предприятия.

Это соглашение лишило Нильфгаард статуса сверхдержавы; одним из положений является то, что Нильфгаард сдает пару ранее оккупированных северных провинций. Стоит отметить, что Темерия получила наибольшую территориальную выгоду от этого договора, но также предприняла больше всего усилий по восстановлению. Война сравняла с землей целые города, замки и промышленные предприятия.

СВЯЗАННЫЙ: Ведьмак 3: 10 вещей, которые вы не знали о Нильфгаарде

1271: 3-я Северная война

События третьей Северной войны отражены во второй и третьей играх. Континент переживает экономический коллапс после первых двух войн, с нечеловеческими козлами отпущения и религиозным фанатизмом на рекордно высоком уровне. Нильфгаард извлекает выгоду из этого, совершая пару политических убийств, которые им удается выдать за Волшебниц. Эта манипуляция провоцирует охоту на ведьм на Севере.

Через youtube.com Одним из убитых стал король Аэдирна Демавенд, в результате чего королевство и его зависимые территории стали легкой добычей для Нильфгаарда. Другим убийцей был король Темерии Фольтест. Когда Темерия начинает погружаться в хаос, остатки темерской армии сплотились и успешно сдерживали Нильфгаард в течение нескольких дней, прежде чем в конечном итоге были разбиты и прибегли к партизанской войне.

Другим убийцей был король Темерии Фольтест. Когда Темерия начинает погружаться в хаос, остатки темерской армии сплотились и успешно сдерживали Нильфгаард в течение нескольких дней, прежде чем в конечном итоге были разбиты и прибегли к партизанской войне.

К 1272 г. Нильфгаард захватил темерскую территорию Белого сада и дворец Вызима, который сейчас является нильфгаардской штаб-квартирой. Вот где лояльность темерцев начинает разделяться. Филипп Стренджер (он же Кровавый барон) извлекает выгоду из раздора и назначает себя правящей властью над территориями Велена без лидера. В то же время лоялисты, такие как Вернон Рош, повели ополчение дальше на север, чтобы продолжить усилия сопротивления. Здесь происходят события Начало The Witcher 3 .

СВЯЗАННЫЙ: Ведьмак 3: 10 вещей, которые вы не знали об основной истории

К The Witcher 3 , Нильфгаард успешно завоевал многие северные территории и теперь сталкивается с Реданией в качестве своего основного противника. В настоящее время Редания находится под контролем короля Радовида, которого многие его подданные считают сумасшедшим. Безумный, но тактичный, как он доказывает, обгоняя союзное королевство Каэдвен, когда оно находится под угрозой падения Нильфгаарда. Объединение реданской и каэдвенской армий привело к созданию одного сильного и сплоченного отряда против Нильфгаарда вместо двух слабых и разрозненных сил, которых ожидал Нильфгаард.

В настоящее время Редания находится под контролем короля Радовида, которого многие его подданные считают сумасшедшим. Безумный, но тактичный, как он доказывает, обгоняя союзное королевство Каэдвен, когда оно находится под угрозой падения Нильфгаарда. Объединение реданской и каэдвенской армий привело к созданию одного сильного и сплоченного отряда против Нильфгаарда вместо двух слабых и разрозненных сил, которых ожидал Нильфгаард.

Нильфгаард и Редания, теперь обратите внимание на Новиград. Этот нейтральный город ненадежно расположен между двумя сверхдержавами и имеет доступ к континентальным водным путям. Его расположение делает Новиград жизненно важной территорией для военных действий, являясь богатым источником лодок, провизии и золота для оккупационной державы.

Однако в этот момент на Севере происходят внутренние раздоры, благодаря тому, что Нильфгаард инсценировал убийства. Вершина религиозного фанатизма базируется в Новиграде, и под влиянием Церкви Вечного Огня в городе началась охота на ведьм.