Trojden | Внешняя политика Николая I. Кавказская война 1817—1864 гг.

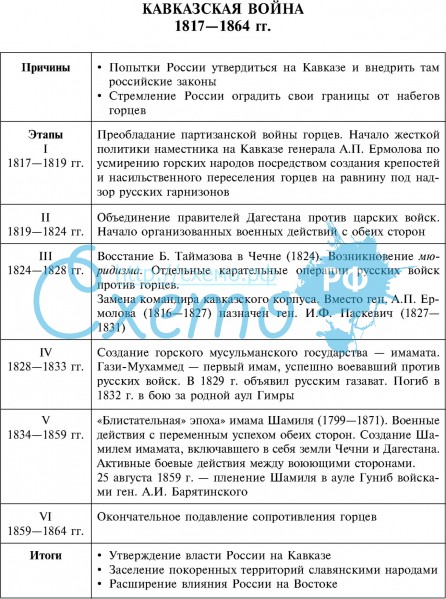

Основные вопросы изучения материала | 1) Причины и этапы Кавказской войны. 2) Движение Шамиля. 3) Окончание и итоги войны. 4) Россия и Западная Европа. 5) Восточный вопрос. 6) Русско-иранская война 1826—1828 гг. |

Тип урока | Комбинированный |

Ресурсы урока | Учебник, § 13—14; карта; электронное приложение |

Основные понятия и термины | Мюридизм, имамат, мулла, имам, восточный вопрос |

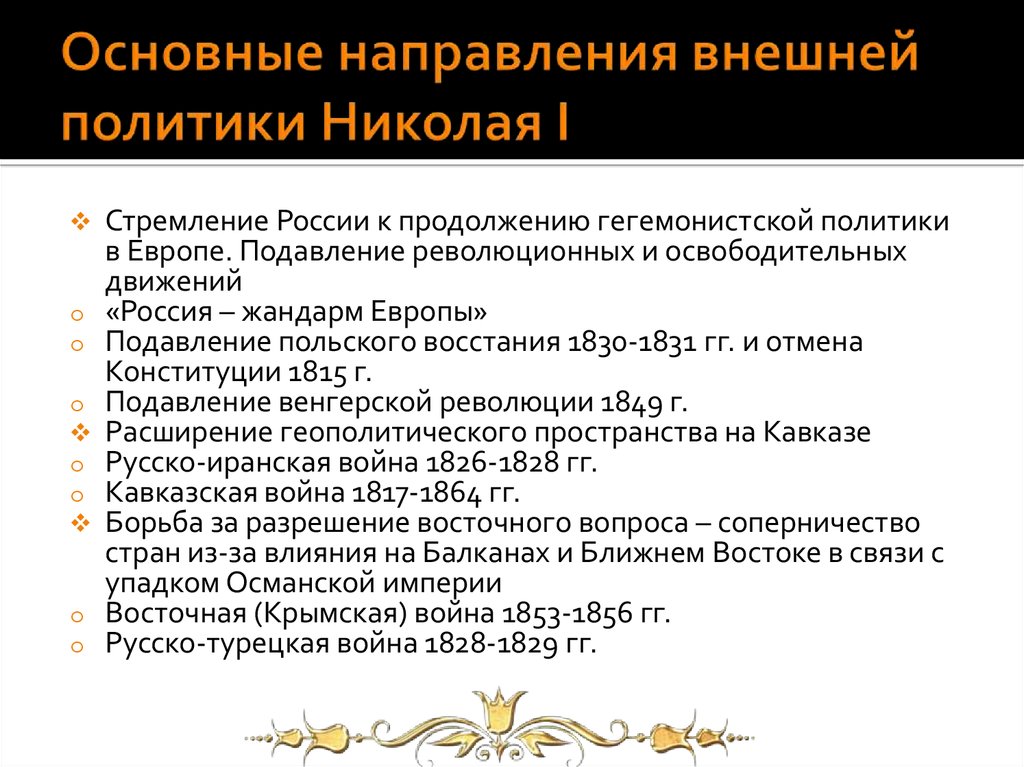

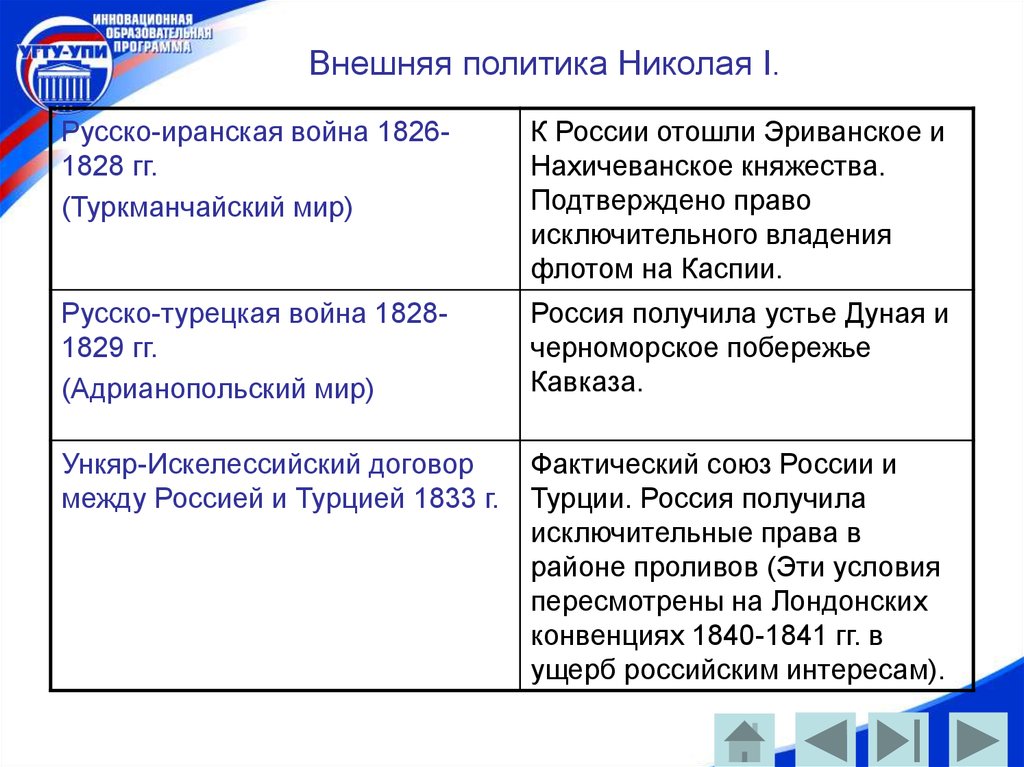

Основные даты | 1817—1864 гг. 1859 г. — пленение Шамиля. 1849 г. — подавление восстания в Австро-Венгрии. 1826—1828 гг. — русско-иранская война. 1828 г. — Туркманчайский мирный договор. 1827 г. — морской бой в Наваринской бухте. 1828—1829 гг. — русско-турецкая война. 1829 г. — Адрианопольский мирный договор. 1841 г. — Лондонская конвенция |

Персоналии | А. П. Ермолов, Шамиль, А. И. Барятинский, И. Ф. Паскевич |

Домашнее задание | Учебник, § 13—14. Отразить направления внешней политики Николая I в виде организационной диаграммы. *Задания № 3 и 5 из рубрики «Думаем, сравниваем, размышляем» |

Модули урока | Учебные задачи для организации образовательного процесса | Основные виды деятельности ученика (на уровне учебных действий) | Оценивание образовательных результатов |

Мотивационно-целевой | Предположите, почему Кавказская война выделена в названии параграфа как особое направление внешней политики | Выдвигать и обосновывать версии. Применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных событий | Беседа |

Ориентационный (актуализации/повторения) | Назовите основные направления внешней политики Александра I. Перечислите основные события по каждому из направлений. Каковы итоги внешней политики России первой четверти XIX в.? | Называть последствия исторических явлений. Характеризовать внешнюю политику Александра I | Беседа. Работа с картой |

Содержательно-операционный | Какие народы жили на Кавказе в XIX в.? В чём состояли причины Кавказской войны? Каковы были основные этапы борьбы горцев против русских войск? Какие причины привели к русско-иранской войне 1826—1827 гг. Пользуясь картой, определите, какие территории отошли к России по Туркманчайскому мирному договору. Покажите на карте место, где произошло Наваринское сражение. Почему в 1828 г. началась война между Россией и Турцией? Чем она закончилась? Покажите на карте территории, где разворачивались главные события русско-турецкой войны 1828—1829 гг. Если российский корабль двигался из Феодосии в Неаполь, через какие проливы он должен был пройти? В какой последовательности? В чём состояли причины обострения англо-русских противоречий? Как складывалось противостояние России и Англии во второй четверти XIX в.? Покажите на карте страны, в которых происходили революционные выступления во второй четверти XIX в. Перечислите причины активного участия России в борьбе с революционными движениями в Западной Европе. Покажите на карте территории казахских жузов, среднеазиатских государств XIX в. | Называть причины исторических событий. Называть этапы Кавказской войны. Рассказывать, используя историческую карту, о военных кампаниях, характеризовать их итоги. Извлекать информацию из исторической карты. Рассказывать, используя историческую карту, о военных кампаниях, характеризовать их итоги. | Беседа. Работа с текстом. Работа с картой |

Контрольно-оценочный (в том числе рефлексивный) | Охарактеризуйте главные направления внешней политики Николая I. Определите, как изменились международные позиции России во второй четверти XIX в. | Характеризовать основные направления внешней политики во второй четверти XIX в. | Беседа |

Дополнительный материал

1. Прочитайте повесть Л. Н. Толстого «Хаджи-Мурат». Сравните художественное описание военной кампании и материал учебника.

Прочитайте повесть Л. Н. Толстого «Хаджи-Мурат». Сравните художественное описание военной кампании и материал учебника.

2. Какие произведения М. Ю. Лермонтова посвящены Кавказу? Как судьба поэта связана с этим регионом?

3. Прочитайте повесть А. С. Пушкина «Путешествие в Арзрум». Какие исторические события нашли отражение в этом произведении?

4. Прочитайте роман Ю. Н. Тынянова «Смерть Вазир-Мухтара». Подготовьте сообщение о дипломатической миссии А. С. Грибоедова.

5. Рассмотрите репродукцию картины немецкого художника Т. Горшельта «Пленный Шамиль перед главнокомандующим князем Барятинским на Гунибе 25 августа 1859 года» (1863 г.). Найдите в интернет-ресурсах информацию о художнике и его произведении. Какой этап Кавказской войны изображён на картине? Как художник представил противоборствующие стороны?

Предыдущая

СтраницаСледующая

СтраницаОглавление

87. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ СССР В 1920–1930 гг.

Отечественная история: Шпаргалка 87. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ СССР В 1920–1930 гг. Отечественная история: Шпаргалка

Отечественная история: Шпаргалка 87. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ СССР В 1920–1930 гг. Отечественная история: ШпаргалкаВикиЧтение

Отечественная история: Шпаргалка

Автор неизвестен

Содержание

87. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ СССР В 1920–1930 гг

На протяжении 1920–1930 гг. Советский Союз в своей внешней политике старался достичь ряда задач.

Первой задачей являлся прорыв дипломатической и экономической блокады страны. В 20-х гг. советскому правительству удалось в целом решить эту задачу. Ряд мирных договоров с приграничными странами был заключен уже в 1920–1921 гг., а после Генуэзской конференции 1922 г. началось постепенное налаживание отношений СССР со странами западного мира. Первой среди ведущих европейских держав, восстановившей дипломатические отношения с СССР, стала Германия. В апреле 1922 г.

Что касается выполнения второй задачи – поиска надежных и долгосрочных государств-партнеров, то ее выполнение существенно осложняла упоминавшаяся двойственность характера Советского Союза.

На протяжении 20-х—30-х гг. дружественным СССР государством была лишь Монгольская Народная Республика. Кроме того, наша страна оказывала военную помощь испанскому республиканскому правительству в гражданской войне и Китаю в войне с Японией. В зависимости от конкретных внешнеполитических обстоятельств СССР сотрудничал в разные годы с Германией, Англией, Францией и рядом других государств.

Кроме того, наша страна оказывала военную помощь испанскому республиканскому правительству в гражданской войне и Китаю в войне с Японией. В зависимости от конкретных внешнеполитических обстоятельств СССР сотрудничал в разные годы с Германией, Англией, Францией и рядом других государств.

Третью задачу – продвижение «мировой революции» на территорию других стран – Советское государство начало выполнять еще в 1919 г., когда в Москве для этих целей был создан Коминтерн – международная коммунистическая организация. Коминтерном были организованы восстания в Германии и Болгарии (1923). Однако неудачи военных выступлений, а также крайне негативная международная реакция на них заставили руководство СССР несколько дистанцироваться от непосредственного участия в революционной деятельности в других странах. Тем не менее на протяжении всех лет своего существования Советское государство продолжало осуществлять контроль за действиями крайне левых сил и их поддержку во всем мире.

Таким образом, в течение 20-х – начале 30-х гг. СССР сумел преодолеть дипломатическую изоляцию. В то же время ведущие государства мира в силу изложенных выше причин рассматривали существование СССР как потенциальную угрозу их безопасности. Во внешней политике Советской страны был совершен переворот от идеи мировой революции к концепции построения социализма в условиях капиталистического окружения и необходимости в этой связи сотрудничества с иностранными государствами.

II. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕТСКОЙ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ В ГОДЫ НЭПА (1921 — 1928)

Основные направления внешней политики Московского государства в XVII веке.

Основные направления внешней политики Московского государства в XVII веке. Оправившись от последствий военной интервенции шведов и поляков, Московское государство при первых Романовых постепенно принимает черты более или менее мощной абсолютной монархии.

11.3. Основные направления внешней политики

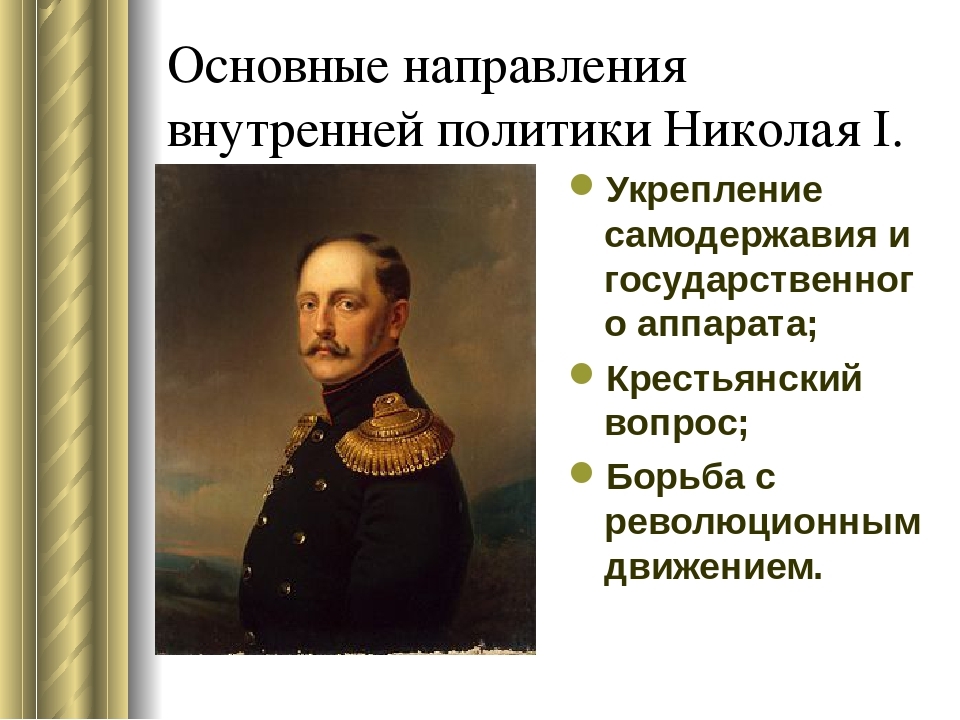

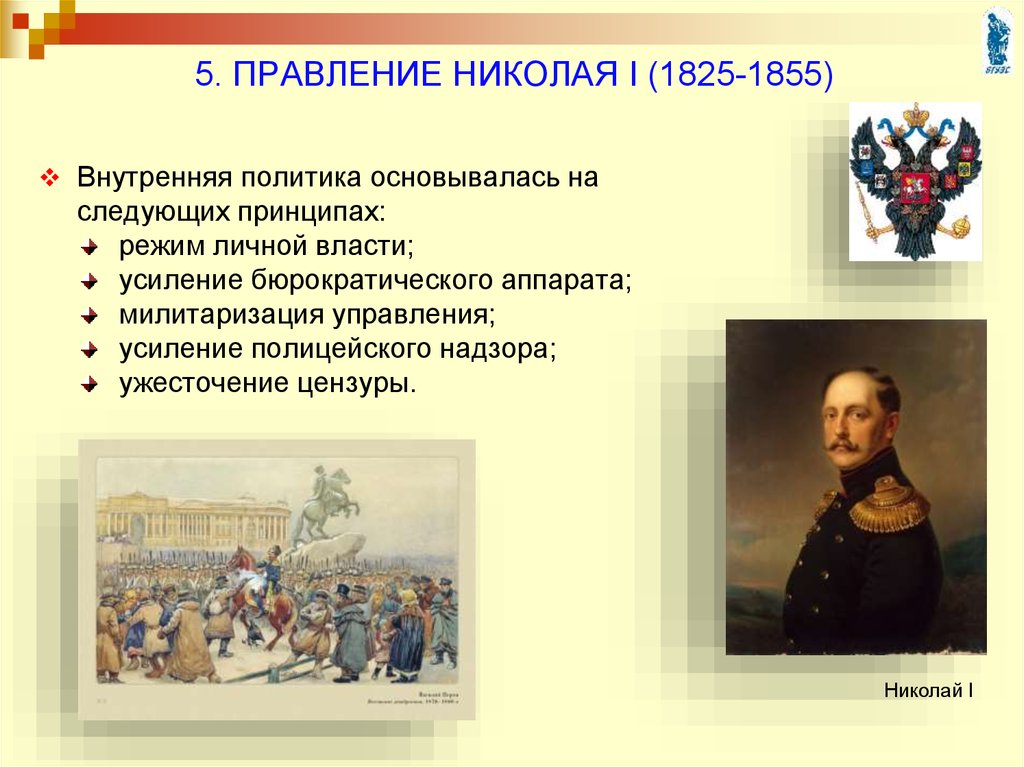

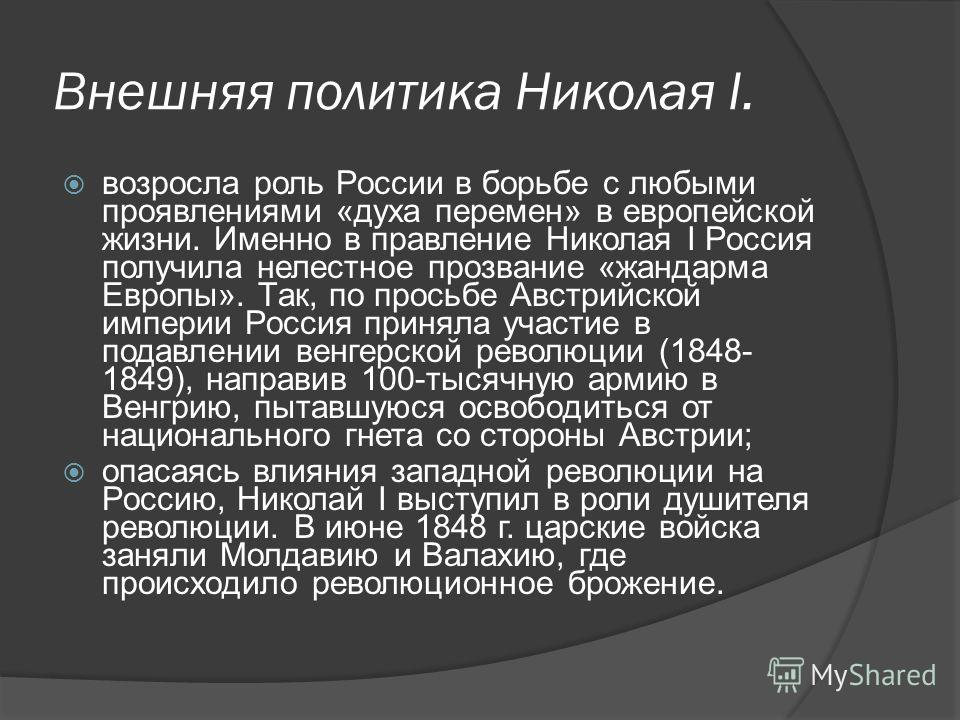

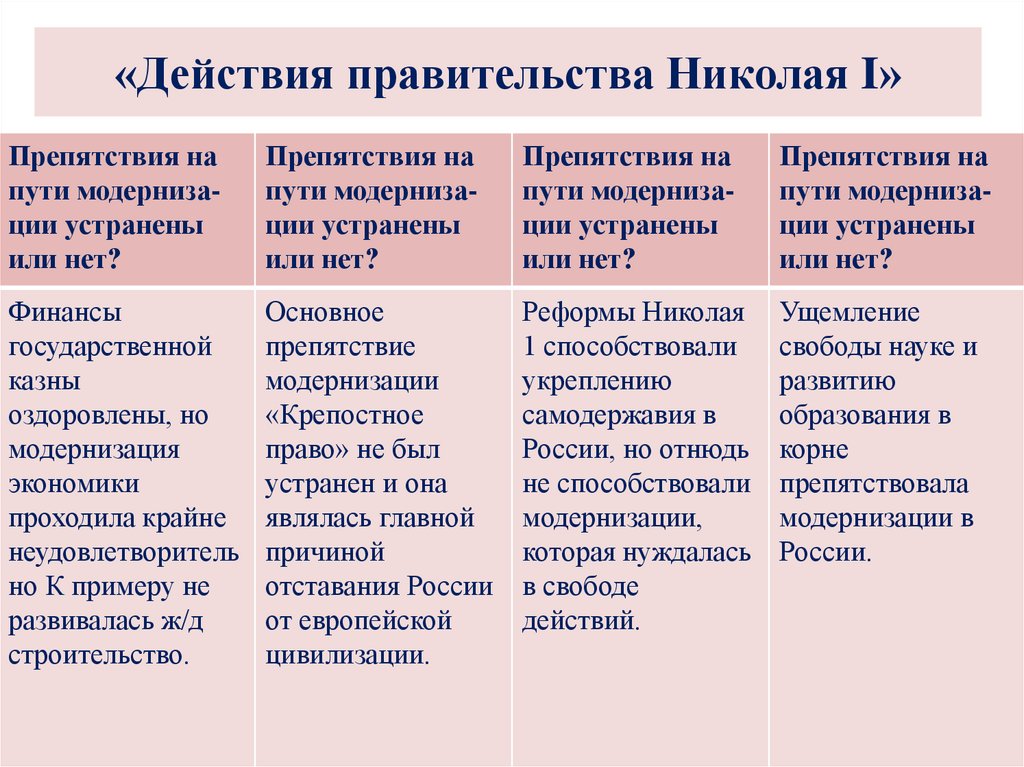

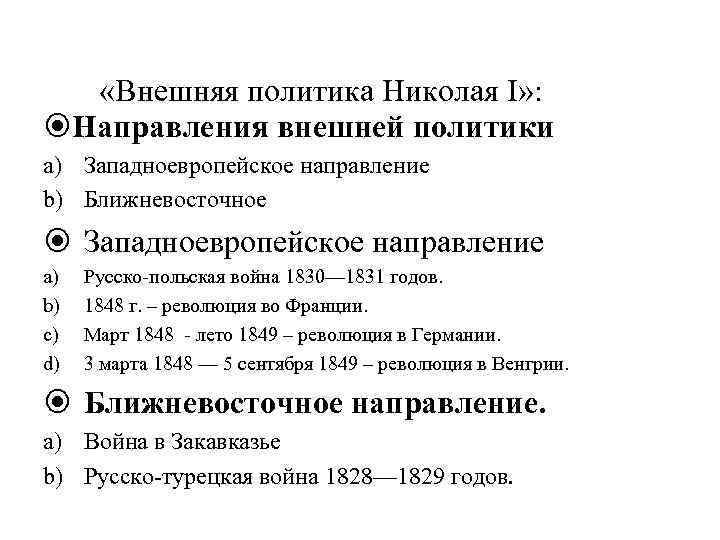

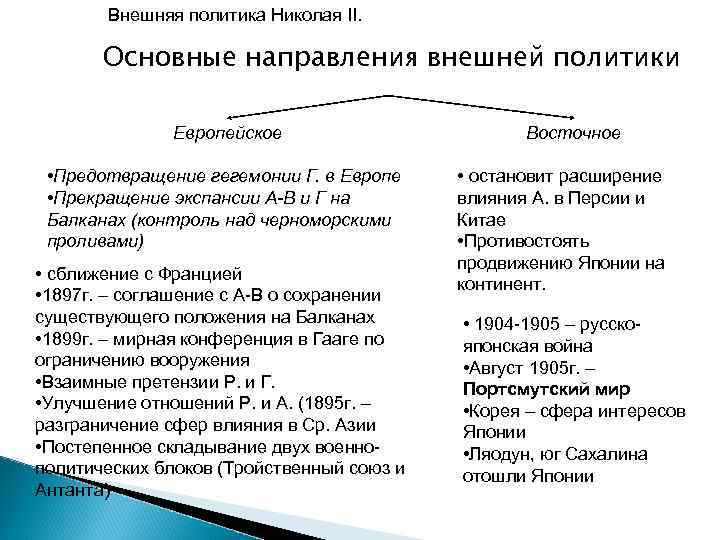

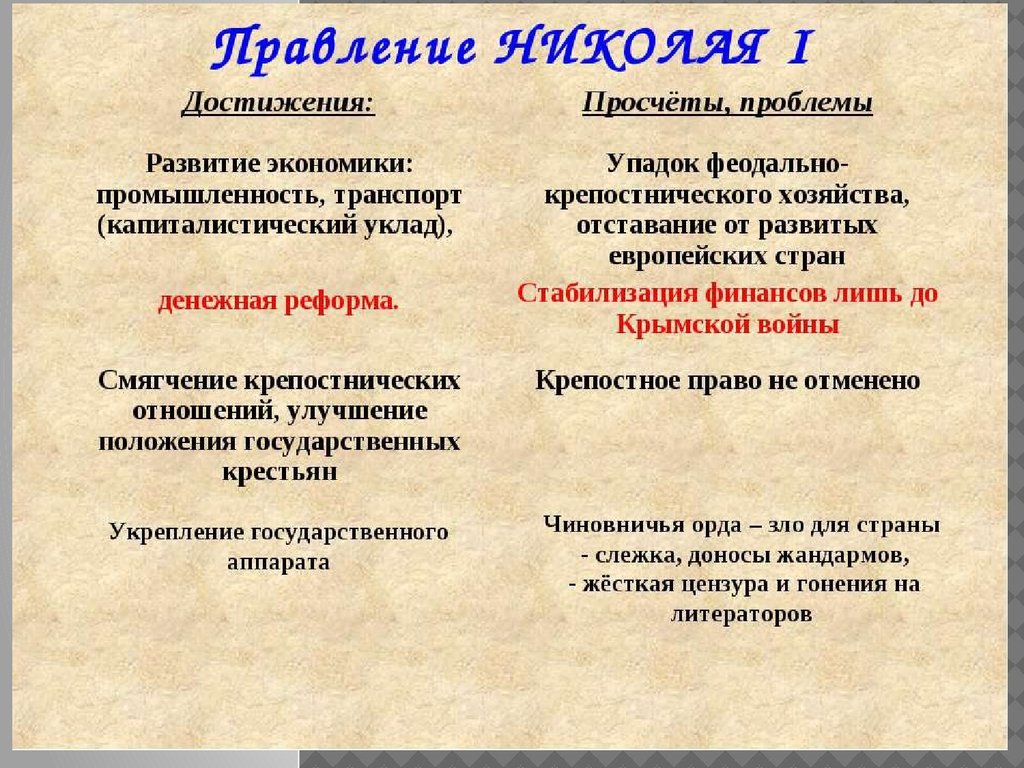

11.3. Основные направления внешней политики Основными направлениями внешней политики Николая I были борьба с революционным и национально-освободительным движением в Европе, расширение геополитического пространства на Кавказе и участие в решении восточного вопроса.В

28. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ В XVII в. КОЛОНИЗАЦИЯ ОКРАИННЫХ ЗЕМЕЛЬ

28. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ В XVII в. КОЛОНИЗАЦИЯ ОКРАИННЫХ ЗЕМЕЛЬ

Внешнеполитический курс России на протяжении XVII в. был нацелен на решение трех задач:• достижение выхода к Балтийскому морю;• обеспечение безопасности южных границ от набегов

был нацелен на решение трех задач:• достижение выхода к Балтийскому морю;• обеспечение безопасности южных границ от набегов

29. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ В XVIII в.

29. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ В XVIII в. Внешняя политика России в XVIII в. развивалась по трем основным направлениям: балтийское, черноморско-кавказское, польское.Очередной этап борьбы российского государства за выход к Балтийскому морю начался в 1700 г.

88. СССР В СИСТЕМЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ И ИТОГИ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ В 1920–1930 гг

88. СССР В СИСТЕМЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ И ИТОГИ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ В 1920–1930 гг

К середине 30-х гг. баланс сил в Европе сильно изменился. Созданная по итогам Первой мировой войны Версальская система фактически перестала существовать, так как с приходом к власти А. Гитлера в

Гитлера в

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ Август хотел войти в историю как «император Мира», и «Алтарь Мира Августа» является символом, классическим репрезентативным сооружением его эпохи. «Ворота храма Януса Квирина, которые по воле наших предков закрывались, когда во

Глава 35 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ ИНДИИ

Глава 35 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ ИНДИИ Индия в Движении неприсоединенияВ первые годы независимости внешняя политика Индии формировалась под большим влиянием внутренних факторов. Они были связаны с решением масштабных задач строительства независимой

Глава 5. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ

Глава 5. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ

§ 1. Император Александр III и государственные приоритетыАлександр Александрович Романов стал императором России под именем Александра III1 марта 1881 г. В тот день, в 15 часов 35 минут, в главной императорской

Император Александр III и государственные приоритетыАлександр Александрович Романов стал императором России под именем Александра III1 марта 1881 г. В тот день, в 15 часов 35 минут, в главной императорской

1. Основные задачи и направления внешней политики России

1. Основные задачи и направления внешней политики России Внешняя политика России конца XV–XVI в., определявшаяся потребностями социально-экономического, политического и культурного развития страны, была нацелена на достижение следующих жизненно важных целей.1.1. Победа

1. Основные задачи и направления внешней политики России

1. Основные задачи и направления внешней политики России Потребности экономического, политического и культурного развития России определяли и ее основные внешнеполитические задачи.1.1. Возвращение территорий, потерянных в период Смуты, а в перспективе – присоединение

1.

Основные направления внешней политики

Основные направления внешней политики1. Основные направления внешней политики Основные направления внешней политики России этого периода – северо-западное и южное – определялись борьбой за выход к незамерзающим морям, без чего невозможно было вырваться из экономической и культурной изоляции, а

1. Основные задачи внешней политики

1. Основные задачи внешней политики Россия стремилась проводить активную внешнюю политику, ориентированную на гегемонию как в Европе, так и на Востоке.1.1. Сохранение Венской системы и внешнеполитического могущества России в Европе. Этому способствовали:– огромные

2. Основные направления внешней политики советского государства

2. Основные направления внешней политики советского государства

2.1.Торговые отношения. Обширный рынок, возможность получить ценные материальные ресурсы (хлеб, лес, нефть и др. ) и надежды на возврат долгов царской России толкали западные государства на путь переговоров с

) и надежды на возврат долгов царской России толкали западные государства на путь переговоров с

1. Задачи и основные направления советской внешней политики

1. Задачи и основные направления советской внешней политики 1.1. Отношения с капиталистическими государствами. Изменение внешнеполитических ориентиров. Советская внешняя политика в конце 20-х – 30-е гг. осуществлялась в сложной и быстро меняющейся обстановке. В 1930–1939 гг.

Тимофей Дмитриев. «Это не армия»: национальное военное строительство в СССР в контексте советской культурно-национальной политики (1920-1930-е годы)[160]

Тимофей Дмитриев. «Это не армия»: национальное военное строительство в СССР в контексте советской культурно-национальной политики (1920-1930-е годы)[160] Вождь большевиков В. И. Ленин однажды высказался в том духе, что война представляет собой превосходную «проверку на

Столкновение России с Западом связано с географией, а не идеологией — внешняя политика

На своей даче, стоя перед картой только что расширившегося Советского Союза вскоре после капитуляции Германии в мае 1945 года, Иосиф Сталин одобрительно кивнул. Огромный буфер, который он вырезал из оккупированной Советским Союзом Восточной Европы, теперь защитит его империю от будущих Наполеонов и Гитлеров. Затем Сталин вынул трубку изо рта, размахивая ею под основанием Кавказа. Он покачал головой и нахмурился.

Огромный буфер, который он вырезал из оккупированной Советским Союзом Восточной Европы, теперь защитит его империю от будущих Наполеонов и Гитлеров. Затем Сталин вынул трубку изо рта, размахивая ею под основанием Кавказа. Он покачал головой и нахмурился.

«Мне не нравится наша граница прямо здесь», — сказал он своим помощникам, указывая на район, где советские республики Грузия, Армения и Азербайджан встретились с враждебными силами Турции и Ирана.

В течение следующих полутора лет американо-советские отношения рухнут, поскольку Сталин оказывал давление на Анкару и Тегеран с целью получения территориальных уступок, а президент США Гарри С. Трумэн сопротивлялся, направив военно-морскую флотилию в Средиземное море. В феврале 1947 года бедная Британия заявила Государственному департаменту, что больше не может защищать греческое правительство в его гражданской войне с поддерживаемыми Югославией коммунистическими повстанцами, что побудило Трумэна пообещать экономическую и военную помощь США Афинам и Анкаре. Сталин, чья страна изо всех сил пыталась оправиться от нацистского разорения, отступил к обороне. Теперь его целью будет удержание новой зоны безопасности в Восточной Европе и предотвращение контроля США над заклятым врагом России — Германией.

Сталин, чья страна изо всех сил пыталась оправиться от нацистского разорения, отступил к обороне. Теперь его целью будет удержание новой зоны безопасности в Восточной Европе и предотвращение контроля США над заклятым врагом России — Германией.

В марте 1947 года новый госсекретарь США Джордж К. Маршалл провел в Москве шесть изнурительных недель переговоров со своим советским коллегой Вячеславом Молотовым о будущем оккупированной Германии. Поскольку ни одна из сторон не желала мириться с возможностью того, что такая опасная, стратегически расположенная страна станет союзником другой, переговоры зашли в тупик. Тем не менее Сталин по-прежнему считал, что Трумэн в конечном итоге будет вынужден согласиться на объединение Германии на советских условиях — огромные репарации и политическая структура, благоприятная для коммунистов, — чтобы выполнить обещание своего предшественника Франклина Д. Рузвельта вывести американские войска из Европы в течение двух лет после война.

Маршалл покинул Москву, убежденный, что сотрудничество с Советами окончено. Германия и большая часть Западной Европы приближались к экономическому и социальному коллапсу, и ответом Сталина стало ленинское изречение «чем хуже, тем лучше». Пришло время, решил Маршалл, для односторонних действий США по обеспечению демократического, капиталистического правительства в тех частях Европы, которые все еще находились вне советского контроля. В культовой речи в Гарвардском университете 5 июня 1947 года он представил план того, что станет масштабной четырехлетней программой помощи США для поддержки восстановления и интеграции Европы: план Маршалла.

Германия и большая часть Западной Европы приближались к экономическому и социальному коллапсу, и ответом Сталина стало ленинское изречение «чем хуже, тем лучше». Пришло время, решил Маршалл, для односторонних действий США по обеспечению демократического, капиталистического правительства в тех частях Европы, которые все еще находились вне советского контроля. В культовой речи в Гарвардском университете 5 июня 1947 года он представил план того, что станет масштабной четырехлетней программой помощи США для поддержки восстановления и интеграции Европы: план Маршалла.

Сталин осудил этот план как злобный американский заговор с целью купить политическое и военное господство в Европе. Он боялся потерять контроль не только над Германией, но и над Восточной Европой. До запуска плана Маршалла Сталин никогда не был догматиком в отношении форм социализма, проводимых странами в советском пространстве. Болгарии, Чехословакии, Венгрии, Польше и Румынии было разрешено формировать коалиционные правительства того или иного рода. Его требование заключалось лишь в верности Москве во внешней политике. Это скоро изменится. К концу 1948 г. Сталин полностью кооптировал или подавил оставшиеся некоммунистические элементы в правительствах Восточной Европы.

Его требование заключалось лишь в верности Москве во внешней политике. Это скоро изменится. К концу 1948 г. Сталин полностью кооптировал или подавил оставшиеся некоммунистические элементы в правительствах Восточной Европы.

Трумэн хотел использовать план Маршалла в качестве инструмента для ослабления проблем безопасности США в Европе. Но Государственный департамент обусловил получение грантов в размере 13,2 миллиарда долларов (более 135 миллиардов долларов в сегодняшних деньгах) тем, что получатели интегрируют свою экономику, предоставив им возможность возразить, что потеря самодостаточности сделает их более уязвимыми для советских (и немецких) преследований. и угрозы. Таким образом, президент теперь согласился с требованиями Франции и Великобритании о том, чтобы помощь Маршалла была обеспечена военным эскортом. 4 апреля 1949, через год и день после подписания закона о помощи Маршалла, Трумэн подписал учредительный договор Организации Североатлантического договора (НАТО).

В следующем месяце Соединенные Штаты, Великобритания и Франция приняли конституцию нового западногерманского государства. В ответ Советы в октябре создали собственное восточногерманское государство. Диалектика подозрений каждой стороны по отношению к другой разыгралась настолько, насколько это было возможно без войны, европейские границы конфликта холодной войны останутся замороженными в течение следующих 40 лет.

В ответ Советы в октябре создали собственное восточногерманское государство. Диалектика подозрений каждой стороны по отношению к другой разыгралась настолько, насколько это было возможно без войны, европейские границы конфликта холодной войны останутся замороженными в течение следующих 40 лет.

Жители Западного Берлина толпятся перед Берлинской стеной, наблюдая, как восточногерманские пограничники сносят часть стены, чтобы открыть новый контрольно-пропускной пункт между Восточным и Западным Берлином, недалеко от Потсдамской площади, 11 ноября 1989 года. (Gerard Malie/AFP/Getty Images)

Четыре десятилетия спустя, 9 ноября 1989 года, обезумевшие восточногерманские толпы собрались у Берлинской стены, выкрикивая « Tor auf !» («Открыть ворота!»). Когда взволнованный и растерянный пограничник подчинился, на Запад хлынули десятки тысяч человек. Еще миллионы сделают это в ближайшие дни.

Шесть недель спустя в Дрездене толпа приветствовала канцлера ФРГ Гельмута Коля криками « Einheit ! Эйнхейт ! Эйнхейт !» («Единство!»). Неподалеку нервный, но решительный 37-летний офицер КГБ провел недели, сжигая груды документов, готовясь к возможным нападениям на его участок разъяренной толпы. Огромный объем пепла разрушил топку здания. Спустя годы российские журналисты взяли у бывшего офицера интервью о его работе в Германии. «Нас интересовала любая информация об основном противнике», — пояснил Владимир Путин. Этот противник, НАТО, будет и в последующие годы преследовать российских лидеров.

Неподалеку нервный, но решительный 37-летний офицер КГБ провел недели, сжигая груды документов, готовясь к возможным нападениям на его участок разъяренной толпы. Огромный объем пепла разрушил топку здания. Спустя годы российские журналисты взяли у бывшего офицера интервью о его работе в Германии. «Нас интересовала любая информация об основном противнике», — пояснил Владимир Путин. Этот противник, НАТО, будет и в последующие годы преследовать российских лидеров.

К началу 1990 года восточногерманские коммунисты, развалившиеся под тяжестью народного отвращения и распрей, превратились в истощенную политическую силу, и генеральный секретарь СССР Михаил Горбачев начал примиряться с объединением Германии. Он по-прежнему требовал, чтобы объединенная Германия не входила в Атлантический альянс. Продолжение членства Германии в НАТО, сказал Горбачев немецким и советским журналистам, должно быть «абсолютно исключено».

Горбачев и его российские преемники утверждали, что они были введены в заблуждение относительно возможности расширения альянса на восток. НАТО, по словам советского лидера, была «организацией, созданной с самого начала враждебно по отношению к Советскому Союзу». «Любое расширение зоны НАТО, — сказал он тогдашнему представителю США. Поэтому госсекретарь Джеймс Бейкер был бы «неприемлемым». Тем не менее, когда Германия воссоединилась в октябре, он был бессилен помешать восточной части страны выйти из Варшавского договора и вступить в НАТО.

НАТО, по словам советского лидера, была «организацией, созданной с самого начала враждебно по отношению к Советскому Союзу». «Любое расширение зоны НАТО, — сказал он тогдашнему представителю США. Поэтому госсекретарь Джеймс Бейкер был бы «неприемлемым». Тем не менее, когда Германия воссоединилась в октябре, он был бессилен помешать восточной части страны выйти из Варшавского договора и вступить в НАТО.

После распада Горбачева и Советского Союза в 1991 году президент России Борис Ельцин продолжал обсуждать этот вопрос со своим американским коллегой. Соединенные Штаты, сказал он тогдашнему президенту Биллу Клинтону, «сеют семена недоверия», предлагая членство в НАТО перед государствами бывшего Варшавского договора. Для российского лидера «согласие на расширение границ НАТО в сторону границ России, — сказал он Клинтон во время встречи в Кремле в 1995 году, — было бы предательством российского народа». Министр обороны Павел Грачев предупредил польских лидеров, что его соотечественники считают альянс «чудовищем, направленным против России». Глава Службы внешней разведки Евгений Примаков, впоследствии ставший министром иностранных дел и премьер-министром, утверждал, что расширение НАТО потребует более надежной оборонной позиции России. «Для нас это не просто психологическая проблема, — заявил он американскому дипломату Строубу Тэлботту в 1919 году.96. «Это контрольный вопрос». Московский Совет по внешней и оборонной политике предупредил, что расширение НАТО сделает «государства Балтии и Украину… зоной напряженного стратегического соперничества».

Глава Службы внешней разведки Евгений Примаков, впоследствии ставший министром иностранных дел и премьер-министром, утверждал, что расширение НАТО потребует более надежной оборонной позиции России. «Для нас это не просто психологическая проблема, — заявил он американскому дипломату Строубу Тэлботту в 1919 году.96. «Это контрольный вопрос». Московский Совет по внешней и оборонной политике предупредил, что расширение НАТО сделает «государства Балтии и Украину… зоной напряженного стратегического соперничества».

Сопротивление России оставило Клинтон два разумных варианта. Он мог проигнорировать это и настаивать на активном расширении НАТО, исходя из логики, что «Россия всегда будет Россией» и будет преследовать своих соседей и доминировать над ними, если не будет сдерживаться угрозой применения военной силы. Такова была позиция республиканцев в то время, изложенная в 19 партийном документе.94 «Контракт с Америкой». Другой заключался в том, чтобы сидеть сложа руки до тех пор, пока поведение России не станет противоречить ее обещаниям уважать суверенитет своих соседей. Это была позиция бывшего посла в СССР Джорджа Кеннана. Но Клинтон, будучи Клинтоном, выбрала третий вариант, заключавшийся в расширении НАТО по дешевке, исходя из логики, что у альянса не было реального врага. В 1996 году Рональд Асмус, вскоре ставший влиятельным чиновником в администрации Клинтона, утверждал, что затраты на расширение НАТО будут скромными, поскольку «предпосылкой [было] избегать конфронтации с Россией, а не готовиться к новой российской угрозе».

Это была позиция бывшего посла в СССР Джорджа Кеннана. Но Клинтон, будучи Клинтоном, выбрала третий вариант, заключавшийся в расширении НАТО по дешевке, исходя из логики, что у альянса не было реального врага. В 1996 году Рональд Асмус, вскоре ставший влиятельным чиновником в администрации Клинтона, утверждал, что затраты на расширение НАТО будут скромными, поскольку «предпосылкой [было] избегать конфронтации с Россией, а не готовиться к новой российской угрозе».

«Мы действительно сможем убедить восточноевропейцев в том, что мы их защищаем, — вопрошал скептически настроенный сенатор-демократ Сэм Нанн, обращаясь к военным чиновникам, — … в то время как мы убеждаем русских в том, что расширение НАТО не имеет ничего общего с делать с Россией?» Тэлботт предупредил во внутреннем меморандуме, что «расширенный НАТО, исключающий Россию, не будет способствовать сдерживанию ретроградных экспансионистских импульсов России». Наоборот, утверждал он, «это их еще больше спровоцирует». Но Ричард Холбрук, в то время специальный посланник Клинтона на Балканах, отклонил это предупреждение. Соединенные Штаты, писал он в World Policy Journal в 1998 году, может «получить [свой] пирог и съесть его… годы спустя… люди будут оглядываться назад на дебаты и удивляться, из-за чего был весь этот шум. Они заметят, что в отношениях России с Западом ничего не изменилось».

Соединенные Штаты, писал он в World Policy Journal в 1998 году, может «получить [свой] пирог и съесть его… годы спустя… люди будут оглядываться назад на дебаты и удивляться, из-за чего был весь этот шум. Они заметят, что в отношениях России с Западом ничего не изменилось».

Холбрук ошибался еще больше. «Мы подписались на защиту целого ряда стран, — сказал 94-летний Кеннан обозревателю New York Times Тому Фридману в 1998 году, — хотя у нас нет ни ресурсов, ни намерения делать это ни в коем случае. серьезный путь». Он окажется прав. Гамбит Клинтона натравит НАТО с ограниченными ресурсами на еще более озлобленную и авторитарную Россию.

Через несколько дней после вступления Чехии, Венгрии и Польши в НАТО в марте 1999 года альянс начал трехмесячную кампанию бомбардировок Сербии, которая, как и Россия, является славянским православным государством. Эти удары по братской стране привели в ужас простых россиян, тем более что они были совершены не в защиту страны-члена НАТО, а для защиты мусульманского населения Косово, тогда еще сербской провинции. Действия НАТО в бывшей Югославии — в Боснии в 1995 г., а также в Сербии в 1999 г.— предпринимались с благородными целями: остановить резню невинных. Однако экспансия НАТО в бывшие страны Варшавского договора почти гарантировала, что русские не увидят их в таком свете. Москва знала, что ее бывшие вассалы, присоединившись к альянсу, теперь обязались поддерживать политику Запада, которая бросала вызов интересам России. Чем дальше на восток расширялась НАТО, тем более угрожающей она становилась.

Действия НАТО в бывшей Югославии — в Боснии в 1995 г., а также в Сербии в 1999 г.— предпринимались с благородными целями: остановить резню невинных. Однако экспансия НАТО в бывшие страны Варшавского договора почти гарантировала, что русские не увидят их в таком свете. Москва знала, что ее бывшие вассалы, присоединившись к альянсу, теперь обязались поддерживать политику Запада, которая бросала вызов интересам России. Чем дальше на восток расширялась НАТО, тем более угрожающей она становилась.

Это стало особенно ясно, когда члены НАТО начали предпринимать враждебные по отношению к России односторонние действия, которые они никогда бы не предприняли вне альянса. В 2015 году, например, Турция сбила российский истребитель, который пересек ее воздушное пространство из Сирии, где он бомбил противников режима Башара Асада. «Воздушное пространство Турции… является воздушным пространством НАТО», — многозначительно заявило России министерство иностранных дел Турции после атаки. Россия обратила на это внимание. «Турция подставила не себя» как актера, а Североатлантический альянс в целом», — заявил премьер-министр Дмитрий Медведев в интервью Время журнал. «Это крайне безответственно».

«Турция подставила не себя» как актера, а Североатлантический альянс в целом», — заявил премьер-министр Дмитрий Медведев в интервью Время журнал. «Это крайне безответственно».

Крымчане машут российскими флагами во время празднования первой годовщины референдума 16 марта 2015 года в Севастополе, Крым. (Александр Аксаков/Getty Images)

Пытаясь убедить россиян в том, что НАТО не представляет угрозы, администрация Клинтона считала само собой разумеющимся, что законные интересы России в эпоху после гласности и перестройки не будут конфликтовать с интересами НАТО. Но эта точка зрения предполагала, что холодная война была вызвана идеологией, а не географией. Хэлфорд Маккиндер, отец геополитики, посмеялся бы над этим взглядом. Макиндер, умерший в 19 г.47-й год, когда были провозглашены доктрина Трумэна и план Маршалла, привлек внимание политиков к стратегической центральной роли обширного евразийского «Хартленда», в котором доминировала Россия. «Кто правит Восточной Европой, — написал он в 1919 году, — тот правит Хартлендом; Кто правит Хартлендом, тот владеет Мировым Островом; Кто правит миром-островом, тот правит миром». Именно идеи Маккиндера, а не Маркса, лучше всего объясняли холодную войну.

Именно идеи Маккиндера, а не Маркса, лучше всего объясняли холодную войну.

Вечный страх России перед вторжением определял ее внешнюю политику тогда и продолжает делать это сейчас. «В основе невротического взгляда [] Кремля на мировые дела лежит [] традиционное и инстинктивное русское чувство незащищенности», — писал Кеннан в своем знаменитом «19».46 Длинная телеграмма. Огромная, малонаселенная и с огромными транспортными проблемами Россия имела естественную тенденцию к расколу. С внешней стороны Россия была «землей, которая никогда не знала дружественного соседа». Его отличительной чертой была незащищенность. Ни горные хребты, ни водоемы не защищали ее западные границы. На протяжении веков он подвергался неоднократным вторжениям. Этот ландшафт и история способствовали появлению высокоцентрализованного и авторитарного руководства, одержимого внутренней и внешней безопасностью. Коммунисты были лишь одной из разновидностей такого лидерства, характерной для той эпохи, в которой они появились.

Западные границы страны всегда были особенно уязвимы. Европейская часть суши к западу от границ России представляет собой большой полуостров, окруженный Балтийским и Северным морями на севере, Атлантическим океаном на западе и Черным морем на юге. У России, напротив, мало выходов к морю. Северный Ледовитый океан удален от его населенных пунктов. Немногочисленные порты страны в основном непригодны для использования зимой. Турецкие воды на юге, как и скандинавские воды на севере, можно легко заблокировать. Во время холодной войны норвежские, британские и исландские авиабазы также препятствовали доступу России к морю.

Но такие проблемы не ограничивались 20 веком. Во второй половине XIX века Россия сдерживалась Францией и Великобританией — на Балканах, Ближнем Востоке, в Индии и Китае — задолго до того, как Кеннан сделал слово «сдерживание» нарицательным. Его оборонительные возможности ограничены, его военная доктрина исторически была наступательной. Он стремился доминировать над своими соседями, чтобы предотвратить использование приграничных территорий против него другими державами. В то время как Запад считает страх России перед вторжением беспочвенным, история показала российским лидерам, что иностранные намерения обычно скрыты или изменчивы. Каждая эпоха приносит новую экзистенциальную угрозу; всегда будет другой Наполеон или Гитлер.

В то время как Запад считает страх России перед вторжением беспочвенным, история показала российским лидерам, что иностранные намерения обычно скрыты или изменчивы. Каждая эпоха приносит новую экзистенциальную угрозу; всегда будет другой Наполеон или Гитлер.

После Второй мировой войны угрозой, с точки зрения Кремля, было капиталистическое окружение, возглавляемое Вашингтоном и его западногерманской марионеткой. Включение Украины и Белоруссии (1922 г.) и стран Балтии (1940 г.) в состав Советского Союза и создание буферных государств дальше на восток укрепили безопасность России за счет безопасности Запада. В 1949 году разделение контроля над Германией создало стабильное равновесие, которое просуществовало четыре десятилетия. Когда Москва потеряла контроль над Берлином в 1989 годуОднако оборонительная граница России рухнула, что вынудило ее отступить к границам дальше на восток, чем они были с 18 века.

В своем обращении к нации в 2005 году президент России Владимир Путин, бывший офицер КГБ, находившийся на переднем крае тайных операций Москвы против НАТО в 1980-х годах, назвал распад Советского Союза «величайшей геополитической катастрофой». » 20 века. Большая часть его долгого пребывания на посту президента была посвящена восстановлению элементов экономического пространства и границ безопасности Советского Союза перед лицом расширения НАТО и Европейского Союза, а также предотвращению подрыва составными частями старой советской империи интересов сегодняшней России.

» 20 века. Большая часть его долгого пребывания на посту президента была посвящена восстановлению элементов экономического пространства и границ безопасности Советского Союза перед лицом расширения НАТО и Европейского Союза, а также предотвращению подрыва составными частями старой советской империи интересов сегодняшней России.

Хотя военные конфликты в Молдове, Грузии и Украине объясняются агрессивными усилиями Кремля по восстановлению элементов советской империи, примечательно, что Россия не аннексировала ни один из отколовшихся регионов — за исключением Крыма, который базируется Черноморский флот России. Причина не только в отрицании, но и в том, что аннексия пророссийских территорий усилила бы прозападные силы в остальных частях каждой страны. Аннексия подорвет основную цель России, заключающуюся в том, чтобы держать страны вне досягаемости западных институтов, которые, как считается, угрожают интересам России. Наличие замороженных конфликтов в трех странах фактически препятствует их вступлению в НАТО. Альянс всегда отвергал претендентов с нерешенными пограничными спорами, внутренними территориальными конфликтами и недостаточным военным потенциалом для обеспечения надежной национальной обороны.

Альянс всегда отвергал претендентов с нерешенными пограничными спорами, внутренними территориальными конфликтами и недостаточным военным потенциалом для обеспечения надежной национальной обороны.

В случае с Грузией и Украиной время российского вмешательства совпало с достижением этими странами ощутимых ориентиров на пути к членству в НАТО. Объединенные сепаратистские территории, находящиеся под эффективным контролем России, теперь образуют ценную защитную дугу вдоль западной и юго-западной границы России. Точно так же, как Сталин укрепил буферную зону Советского Союза в ответ на план Маршалла, который, как он ожидал, Вашингтон дополнит военной силой, Путин укрепил буферную зону России в ответ на расширение НАТО.

Взгляды Путина, пожалуй, лучше всего отражены в частной беседе, которую он имел с бывшим израильским лидером Шимоном Пересом незадолго до смерти последнего, в 2016 году. «Зачем [американцам] НАТО?» Перес вспомнил, как он спрашивал. «С какой армией они хотят сражаться? Думаете, я не знал, что Крым российский, и что Хрущев подарил его Украине? Мне было все равно, до тех пор вам нужны украинцы в НАТО. Зачем? Я их не трогал».

Зачем? Я их не трогал».

Это не слова идеолога. Не являются они и отражением исключительно безжалостного российского лидера. В конце концов, Горбачев, не являющийся поклонником Путина, также поддерживал аннексию Крыма, а также военные действия России в Грузии. Запад, писал он в своих мемуарах, был «слеп к тем настроениям, которые вызвало расширение НАТО» в России.

Западным лидерам не нужно симпатизировать России, но если они хотят проводить эффективную внешнюю политику, им нужно ее понимать. Коммунизм, возможно, исчез из Европы, но география региона не изменилась. Россия, как всегда, слишком велика и могущественна, чтобы встроиться в западные институты, не изменив их коренным образом, и слишком уязвима для посягательств Запада, чтобы смириться с собственным исключением.

План Маршалла, скрепивший холодную войну, помнят как одно из величайших достижений внешней политики США не только потому, что он был дальновидным, но и потому, что он работал. Это сработало, потому что Соединенные Штаты признали реальность российской сферы влияния, в которую они не могли проникнуть, не пожертвовав доверием и общественной поддержкой.

Великие дела государственного управления основаны на реализме не меньше, чем на идеализме. Это урок, который Америка должна усвоить заново.

Отрывок адаптирован из новой книги Бенна Стайла «План Маршалла: заря холодной войны».

Бенн Стайл — директор отдела международной экономики Совета по международным отношениям. (@БеннСтейл)

Джеймс К. Полк: Иностранные дела

Во время президентства Джеймса К. Полка внешняя политика вращалась вокруг желания США получить дополнительные территории в Северной Америке. Еще до Войны за независимость американцы смотрели на запад, и в первые годы существования республики Соединенные Штаты расширили свои границы в сторону реки Миссисипи, а затем и за ее пределы. Будь то совместная резолюция Конгресса, переговоры, покупка или война, президент Полк к концу своего срока намеревался, чтобы Соединенные Штаты простирались от побережья до побережья, твердо владея территорией Орегон и Калифорнией.

Аннексия Техаса

Президент Тайлер в последние месяцы своего срока смело направил в Конгресс совместную резолюцию об аннексии Техаса. Для принятия резолюции требовалось лишь простое большинство голосов в обеих палатах, а не большинство в две трети голосов в Сенате, которое обычно требуется для заключения договора. Тайлер направил Конгрессу резолюцию, потому что знал, что двух третей голосов в Сенате не будет. Конгресс принял совместную резолюцию за несколько дней до инаугурации Полка в марте 1845 года. Это позволило Техасу обойти территориальную стадию и войти в союз в качестве пятнадцатого рабовладельческого государства в декабре 1845 года. Хотя Мексика обещала войну Соединенным Штатам, если она аннексирует Техас. , войны не последовало. Но когда Техас перебросил свое ополчение на спорную территорию к западу от реки Нуэсес, тем самым заявив о правах на Рио-Гранде как на свою южную границу, Мексика в ответ разорвала дипломатические отношения с Соединенными Штатами.

Орегон

Во время кампании 1844 года Полк пообещал урегулировать границу территории Орегон с Великобританией, и, вступив в должность, он быстро перешел к получению единоличного титула на Орегон. Его сторонники в кампании 1844 г. выступали за оккупацию всей территории, что отражено в их лозунге (от которого Полк не отрекся) «54 ° 40 ‘или бой». И Великобритания, и Соединенные Штаты совместно оккупировали этот регион с 1818 года, и было ясно, что Полк хотел, чтобы западное побережье Северной Америки принадлежало Соединенным Штатам, возможно, даже включая контролируемую Мексикой Калифорнию. В начале переговоров Полк блефовал перед Британией, что ему нужна вся территория до 54°40’. В конце концов, проницательная, но неподобающая бахвальство президента принесла ему компромисс, а не войну с британцами. Несмотря на более жесткие требования своих сторонников, Полк согласился провести границу на 49параллель, дающая Соединенным Штатам современные Орегон, Айдахо и Вашингтон, а также контроль над рекой Колумбия.

Его сторонники в кампании 1844 г. выступали за оккупацию всей территории, что отражено в их лозунге (от которого Полк не отрекся) «54 ° 40 ‘или бой». И Великобритания, и Соединенные Штаты совместно оккупировали этот регион с 1818 года, и было ясно, что Полк хотел, чтобы западное побережье Северной Америки принадлежало Соединенным Штатам, возможно, даже включая контролируемую Мексикой Калифорнию. В начале переговоров Полк блефовал перед Британией, что ему нужна вся территория до 54°40’. В конце концов, проницательная, но неподобающая бахвальство президента принесла ему компромисс, а не войну с британцами. Несмотря на более жесткие требования своих сторонников, Полк согласился провести границу на 49параллель, дающая Соединенным Штатам современные Орегон, Айдахо и Вашингтон, а также контроль над рекой Колумбия.

Война с Мексикой

Теперь Полк сосредоточил все свое внимание на Мексике. Многое было поставлено на карту в этом районе. Великобритания месяцами обсуждала с Мексикой возможность покупки Калифорнии. Британцы ранее предлагали поддержать независимость Техаса в обмен на отмену рабства в этом районе. Еще до урегулирования вопроса об Орегоне Полк перебросил войска на спорную территорию к северу от Рио-Гранде и отправил в Мексику специального посланника Джона Слайделла. Слайделл привез с собой предложение США купить Калифорнию, а также полномочные полномочия по урегулированию спорных притязаний на границу. Прибытие Слайделла в Мексику вызвало восстание против мексиканского президента, который выразил готовность иметь дело со Слайделлом, со стороны армейских офицеров, которые пообещали вернуть «украденную провинцию Мексику».

Британцы ранее предлагали поддержать независимость Техаса в обмен на отмену рабства в этом районе. Еще до урегулирования вопроса об Орегоне Полк перебросил войска на спорную территорию к северу от Рио-Гранде и отправил в Мексику специального посланника Джона Слайделла. Слайделл привез с собой предложение США купить Калифорнию, а также полномочные полномочия по урегулированию спорных притязаний на границу. Прибытие Слайделла в Мексику вызвало восстание против мексиканского президента, который выразил готовность иметь дело со Слайделлом, со стороны армейских офицеров, которые пообещали вернуть «украденную провинцию Мексику».

В конце апреля 1846 года мексиканские войска пересекли Рио-Гранде и убили одиннадцать американских солдат. В ответ Полк потребовал от Конгресса объявления войны, утверждая, что мексиканцы «пролили кровь наших сограждан на нашей собственной земле». К 13 мая 1846 года обе страны официально находились в состоянии войны. Большинство вигов выступали против войны, как и Кэлхун, но все помнили, как нация отвернулась от федералистов после их сопротивления войне 1812 года. Таким образом, только четырнадцать членов Палаты представителей и два сенатора проголосовали против декларации. Авраам Линкольн , конгрессмен от вигов из Иллинойса, впервые осудивший войну как «неконституционный» и агрессивный акт, даже призвал Полка отвезти его в Техас и показать ему «место», на котором мексиканцы пролили американскую кровь. Эта позиция оказалась непопулярна среди его западных избирателей и повлияла на его решение не баллотироваться на второй срок.

Таким образом, только четырнадцать членов Палаты представителей и два сенатора проголосовали против декларации. Авраам Линкольн , конгрессмен от вигов из Иллинойса, впервые осудивший войну как «неконституционный» и агрессивный акт, даже призвал Полка отвезти его в Техас и показать ему «место», на котором мексиканцы пролили американскую кровь. Эта позиция оказалась непопулярна среди его западных избирателей и повлияла на его решение не баллотироваться на второй срок.

В течение семи месяцев армия США полностью разгромила гораздо более крупную мексиканскую армию на своей территории в трех триумфальных военных кампаниях. Первый этап проводился четырехтысячной армией генерала Закари Тейлора в северной Мексике. Задействовав гораздо более крупные силы, Тейлор заслужил прозвище «Старый грубиян» за свои победы при Пало-Альто и Ресака-де-ла-Пальма, а также, после подкрепления несколькими тысячами добровольцев, за захват Монтеррея в сентябре 1846 года.

Второй этап начался под Генерал Стивен Уоттс Кирни, который тем временем вел армию из полутора сотен регулярных войск и сражавшихся с пограничниками на запад от форта Ливенворт до Санта-Фе в Нью-Мексико, заняв его 18 августа 1846 года. Затем половина армии Кирни пробивалась через мексиканскую провинцию Чиуауа. , пройдя три тысячи миль, чтобы соединиться с армией Тейлора в Монтеррее весной 1847 года. Другая половина сил Кирни присоединилась к американским поселенцам в Калифорнии под командованием капитана Джона К. Фремонта, который захватил Соному и объявил Калифорнию независимой республикой. . Их флаг с изображением медведя гризли дал начало термину «восстание медвежьего флага».

Затем половина армии Кирни пробивалась через мексиканскую провинцию Чиуауа. , пройдя три тысячи миль, чтобы соединиться с армией Тейлора в Монтеррее весной 1847 года. Другая половина сил Кирни присоединилась к американским поселенцам в Калифорнии под командованием капитана Джона К. Фремонта, который захватил Соному и объявил Калифорнию независимой республикой. . Их флаг с изображением медведя гризли дал начало термину «восстание медвежьего флага».

Третий этап войны имел все признаки комической оперы. В июле 1846 года Полк обеспечил безопасный проезд в Мексику бывшему офицеру мексиканской армии, свергнутому в результате дворцового переворота в 1844 году и сосланному на Кубу, — печально известному генералу Антонио Лопесу де Санта-Анна. Командующий мексиканскими войсками в битве при Аламо, Санта-Анна был человеком, которого ненавидели техасцы и которому не доверяли его собственные соотечественники. Он пообещал Полку, что заключит мир на американских условиях в обмен на выплату в размере 30 миллионов долларов. Однако когда Санта-Анна прибыл в Мехико, новое правительство назначило его главнокомандующим армией и президентом республики. Он немедленно собрал новую армию и в начале 1847 года двинулся на север, чтобы атаковать силы Тейлора в Монтеррее. Тем временем Полк все больше беспокоился о популярности Тейлора. Разозлившись на генерала за объявление перемирия без его одобрения после захвата Монтерея, Полк передал половину армии Тейлора главнокомандующему Уинфилду Скотту, которому Полк приказал возглавить вторжение в центральную Мексику.

Однако когда Санта-Анна прибыл в Мехико, новое правительство назначило его главнокомандующим армией и президентом республики. Он немедленно собрал новую армию и в начале 1847 года двинулся на север, чтобы атаковать силы Тейлора в Монтеррее. Тем временем Полк все больше беспокоился о популярности Тейлора. Разозлившись на генерала за объявление перемирия без его одобрения после захвата Монтерея, Полк передал половину армии Тейлора главнокомандующему Уинфилду Скотту, которому Полк приказал возглавить вторжение в центральную Мексику.

Тейлор, виг, подозревавший Полка в политических интригах, встретился в битве с пятнадцатитысячной армией Санта-Анны в Буэна-Виста 22 февраля 1847 года. ожесточенное сражение, отмеченное смелой контратакой полка Миссисипи под командованием молодого Джефферсона Дэвиса. Когда новости о победе Тейлора достигли дома, его популярность резко возросла, и виги начали публично упоминать его имя как возможного кандидата на пост президента.

Смелым и беспрецедентным морским десантом Скотт захватил порт Веракрус в марте 1847 года. Затем, совершив один из самых рискованных полевых маневров в истории, он начал пятимесячную упорную кампанию на двести миль к Мехико. Большинство европейских военных стратегов предсказывали катастрофу, потому что армия Скотта не только превосходила численностью три к одному, но и была отрезана от своих баз снабжения, заполнена плохо обученными добровольцами и действовала в неизвестной местности. Но, в конце концов, после кровопролитных рукопашных схваток армия Скотта 14 сентября 1847 г. овладела Мехико.0003

Затем, совершив один из самых рискованных полевых маневров в истории, он начал пятимесячную упорную кампанию на двести миль к Мехико. Большинство европейских военных стратегов предсказывали катастрофу, потому что армия Скотта не только превосходила численностью три к одному, но и была отрезана от своих баз снабжения, заполнена плохо обученными добровольцами и действовала в неизвестной местности. Но, в конце концов, после кровопролитных рукопашных схваток армия Скотта 14 сентября 1847 г. овладела Мехико.0003

Когда столица Мексики находится в руках американцев, Полк отправил дипломата Николаса Триста для переговоров об условиях капитуляции Мексики с еще одним новым правительством, на этот раз свергнувшим Санта-Анну после его потери Мехико. Экспансионистская лихорадка дома, в его собственной партии, заставила Полка добиться от Мексики любых возможных уступок. Некоторые даже призывали к аннексии «всей Мексики», хотя на самом деле Полк хотел только Калифорнию. Однако Трист сопротивлялся инструкциям Полка, и поэтому президент отозвал его. Несмотря на это, дипломат продолжал вести переговоры с Мексикой и 2 февраля 1848 года подписал договор Гваделупе-Идальго, который разрешал США выплатить 15 миллионов долларов за Калифорнию и Нью-Мексико и назвал Рио-Гранде границей Техаса. . Имея договор на руках, Полк мудро решил представить его в Сенат. После непродолжительных дебатов Сенат одобрил договор 10 марта 1848 г. тридцатью восемью голосами против четырнадцати. Половина оппозиции исходила от демократов, которые хотели больше мексиканской территории, а половина от вигов, которые вообще не хотели. Мексика в ходе так называемой мексиканской уступки уступила более одной трети своей территории Соединенным Штатам, увеличив размер последних на одну четверть. Эта мексиканская уступка теперь включает современные штаты Аризона, Юта, Невада, Калифорния, большую часть Нью-Мексико и части Вайоминга и Колорадо. Незадолго до ухода с поста Полк создал Министерство внутренних дел, чтобы помочь организовать и управлять этими обширными новыми западными землями.

Несмотря на это, дипломат продолжал вести переговоры с Мексикой и 2 февраля 1848 года подписал договор Гваделупе-Идальго, который разрешал США выплатить 15 миллионов долларов за Калифорнию и Нью-Мексико и назвал Рио-Гранде границей Техаса. . Имея договор на руках, Полк мудро решил представить его в Сенат. После непродолжительных дебатов Сенат одобрил договор 10 марта 1848 г. тридцатью восемью голосами против четырнадцати. Половина оппозиции исходила от демократов, которые хотели больше мексиканской территории, а половина от вигов, которые вообще не хотели. Мексика в ходе так называемой мексиканской уступки уступила более одной трети своей территории Соединенным Штатам, увеличив размер последних на одну четверть. Эта мексиканская уступка теперь включает современные штаты Аризона, Юта, Невада, Калифорния, большую часть Нью-Мексико и части Вайоминга и Колорадо. Незадолго до ухода с поста Полк создал Министерство внутренних дел, чтобы помочь организовать и управлять этими обширными новыми западными землями.

Потери американцев в мексиканской войне превысили 13 000 человек, хотя только 2 053 из этого числа погибли в бою или от ран, полученных в бою, остальные умерли от болезней. Еще 4100 американцев были ранены. Мексика потеряла почти 50 000 человек. Мексиканская война была первой войной, освещенной большим количеством прессы, и зависимость Полка от добровольцев придала войне демократический характер. Влиятельные американские писатели, такие как Уолт Уитмен и Джеймс Фенимор Купер, видели в этом начало мирового движения за расширение демократии.

Новый Гранадский договор

Обеспокоенный тем, что Великобритания может использовать войну с Мексикой для расширения своих притязаний в Центральной Америке и Карибском бассейне, Полк положительно отреагировал на инициативу Новой Гранады (современная Колумбия) по заключению торгового договора. Соглашение, подписанное министром США Бенджамином А. Бидлаком, передало США право прохода через Панамский перешеек. Взамен Соединенные Штаты пообещали гарантировать нейтралитет перешейка и суверенитет Новой Гранады.

? Покажите на карте территории, которые Иран хотел вернуть, начиная войну с Россией в 1826 г. Каковы были итоги этой войны?

? Покажите на карте территории, которые Иран хотел вернуть, начиная войну с Россией в 1826 г. Каковы были итоги этой войны?