Античное наследие и его влияние в фокусе современного искусствознания античности

Трофимова Анна Алексеевна

Государственный Эрмитаж, РФ, к.иск., зав. Отдела Античного мира

В XX веке античность и ее влияние на культуру и искусство последующих веков становится одной из магистральных тем искусствознания. Это движение мысли затронуло не только частные примеры воздействия античных образцов на образы европейского искусства. Понятие «классического», в сущностном плане всегда неразрывно связанное с античностью, стало ключевым для осмысления путей развития западноевропейского искусства от Ренессанса и до наших дней. В историографии прошедшего столетия эта категория неизменно присутствовала в концепциях ведущих теоретиков искусства (Г. Вельфлина, Э. Панофского, Г. Зедльмайра, Г. Кашниц фон Вайнберга, Э. Гомбриха и др.).

В современном искусствознании античности проблема влияния античного наследия, его трансформации во времени и пространстве, задает направление многих исследований.

Шаг вперед в теоретической разработке проблемы был сделан в монографических трудах, исследующих художественные идеи и концепции классической античности, имевших определяющее значение для западноевропейской культуры. Нагота в искусстве, тело как главный изобразительный мотив, сущность классики, стиль и выражение идеологии государства, эпифания (бог и человек), мифотворчество изобразительного искусства – далеко не полный перечень подобных тем, интерес к которым быстро нарастает.

Доклад не претендует на полный обзор современных проблем историографии в рамках темы конференции. Это краткое введение, задача которого – дать представление об основных направлениях и вехах, и, более подробно рассказать о значении этой темы в научной деятельности отдела Античного мира Государственного Эрмитажа.

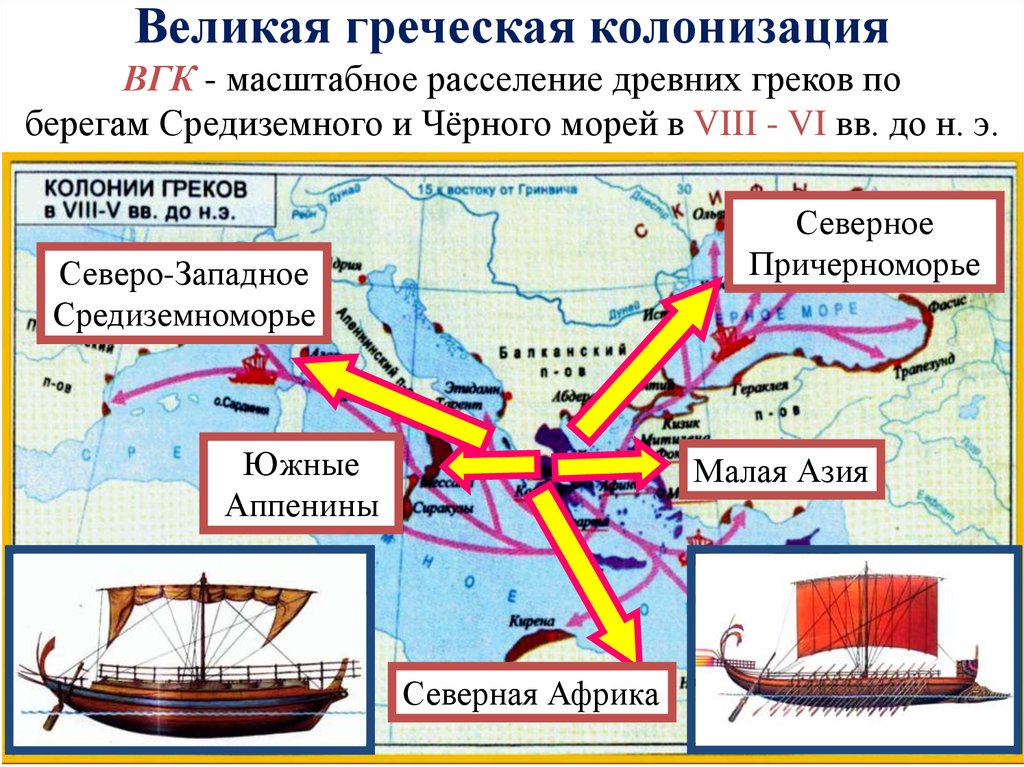

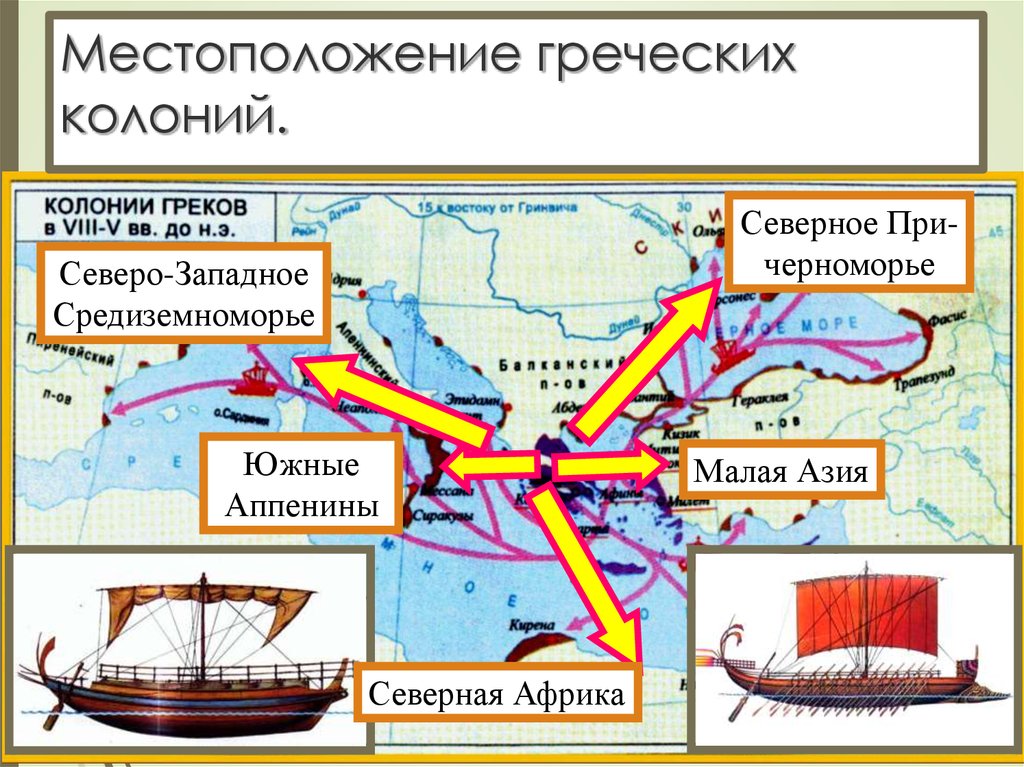

Как известно, уже в эпоху архаики греческая цивилизация распространялась по Средиземноморью. Греки основали свои города на огромной территории; мир античной культуры стал образцовым для многих народов – в Африке, Сицилии, на землях галлов и фракийцев.

Проблема взаимодействие античной традиции и культуры, созданной местным населением, являлась ключевой для нескольких поколений исследователей Северного Причерноморья — традиционного направления российской и эрмитажной науки. Соотношение греческих и варварских элементов оказалось в центре внимания М.И. Ростовцева (1914), Б.В. Фармаковского(1914), О.Ф. Вальдгауера (1924), в послевоенный период — В.Д. Блаватского (1961, 1962), А.

В. Андреев, 1996; Греки и варвары Северного Причерноморья в скифскую эпоху, 2005), а именно системное, комплексное изучение античных и варварских обществ. Теперь их стали рассматривать как «тесно связанные между собой звенья единой панойкуменной системы взаимодействия этносов, находящихся на разных уровнях исторического развития и принадлежащих разным социально-экономическим формациям» (Андреев, 1996).

В. Андреев, 1996; Греки и варвары Северного Причерноморья в скифскую эпоху, 2005), а именно системное, комплексное изучение античных и варварских обществ. Теперь их стали рассматривать как «тесно связанные между собой звенья единой панойкуменной системы взаимодействия этносов, находящихся на разных уровнях исторического развития и принадлежащих разным социально-экономическим формациям» (Андреев, 1996). Одновременно ведут работу по изучению античных памятников Северного Причерноморья, хранящихся в Эрмитаже. Это фундаментальные публикации, посвященные греческому золоту (Ю.П. Калашник), статьи о керамике (А.Е. Петракова, Ю.И. Ильина), гипсовом декоре саркофагов (Н.К. Жижина), скульптуре (Л.И. Давыдова). В образно-экспозиционной форме идеи и открытия последних лет представлены на новой экспозиции в залах Боспора (2007-2009 гг.)

Одновременно ведут работу по изучению античных памятников Северного Причерноморья, хранящихся в Эрмитаже. Это фундаментальные публикации, посвященные греческому золоту (Ю.П. Калашник), статьи о керамике (А.Е. Петракова, Ю.И. Ильина), гипсовом декоре саркофагов (Н.К. Жижина), скульптуре (Л.И. Давыдова). В образно-экспозиционной форме идеи и открытия последних лет представлены на новой экспозиции в залах Боспора (2007-2009 гг.)Важной вехой в создании единой художественно-исторической картины искусства античных городов на Юге России стала эрмитажная выставка «Греки на берегах Черного моря» (музей П. Гетти, Лос Анжелес, 2006). В научном каталоге были опубликованы очерки по истории, историографии и истории искусства северопонтийских греков. Отдельные статьи были посвящены наиболее характерным художественным группам (скульптурному портрету, керченским вазам, ювелирному искусству, деревянным саркофагам). В работе формулируются основные отличительные черты причерноморской версии античного искусства, анализируются закономерности его развития (Greek on the Black See.

Насколько очевидно сходство, настолько ясны черты различия. Во-первых, отметим отставание от общей художественной эволюции античного искусства, не полное совпадение хронологических периодов. Такую задержку вполне естественно встретить в области, отдаленной от центральной части античного мира; аналогичное явление вообще характерно для «колониальной» культуры — в основанных греками городах Италии, Африки, Сицилии.

Вторая особенность — упрощение и схематизация форм как результат адаптации тра- диции, перенесенной в чуждую среду.

Этот феномен известен на большом пространстве окраины античной ойкумены, где происходит «утрата варварскими культурами их изначального своеобразия и превращения в провинциальные варваризованные элементы греческой или римской культуры» (Андреев,1996).

Этот феномен известен на большом пространстве окраины античной ойкумены, где происходит «утрата варварскими культурами их изначального своеобразия и превращения в провинциальные варваризованные элементы греческой или римской культуры» (Андреев,1996).И, наконец, главное отличие — появление в искусстве и культуре черт, которые стали результатом контакта греков и местных племен Северного Причерноморья. Последствия этих контактов были разнообразными и отразились на обеих сторонах. Здесь, на северных понтийских берегах соприкоснулись два чуждых мира – мир эллинской полисной культуры и мир кочевников. Контраст между их мировосприятием, укладом, общественными ценно- стями оказался очень большим. Трудно совместимыми были и художественные системы этих этносов.

Механизм обмена мог быть разнообразным. Благодаря удивительной гибкости мышления греков формы их искусства легко адаптировались к разным семантическим системам. Так, например, аттическая художественная продукция довольно быстро – течение нескольких десятилетий — видоизменилась под влиянием местных вкусов боспорян, как показывают Керченские вазы. С другой стороны, греческая ремесленная традиция, будучи перенесенной на причерноморскую почву вместе с художниками-переселенцами, наполнилась новым содержанием, как это произошло в области производства торевтики.

Механизм обмена мог быть разнообразным. Благодаря удивительной гибкости мышления греков формы их искусства легко адаптировались к разным семантическим системам. Так, например, аттическая художественная продукция довольно быстро – течение нескольких десятилетий — видоизменилась под влиянием местных вкусов боспорян, как показывают Керченские вазы. С другой стороны, греческая ремесленная традиция, будучи перенесенной на причерноморскую почву вместе с художниками-переселенцами, наполнилась новым содержанием, как это произошло в области производства торевтики.Несмотря на постепенное усиление местного влияния, греки выступали культуртрегерами – от начала и до конца существования северопонтийских городов. Привнеся основные формы искусства, колонисты плодотворно использовали то, что им могла предоставить чуждая среда, ставшая, по выражению В.П. Каллистова, «питальной почвой». В рамках единой античной линии развития существовали региональные различия. Это обстоятельство отражает историческое своеобразие колоний, основанных в разное время, в различных географических условиях и этнической среде.

Ольвия, Березань и Херсонес в течение всей истории сохраняли эллинский облик с обычным для провинции налетом архаизма. Усвоение варварских элементов в Ольвии было спорадическим и довольно эклектичным, Херсонес еще в меньшей степени затронуло местное влияние, город остался практически полностью обособленным. Иная ситуация сложилась на Боспоре, где симбиоз культур и форм искусства приобрел устойчивые формы. Синкретичное слияние элементов двух традиций определило яркое своеобразие облика боспорского искусства.

Ольвия, Березань и Херсонес в течение всей истории сохраняли эллинский облик с обычным для провинции налетом архаизма. Усвоение варварских элементов в Ольвии было спорадическим и довольно эклектичным, Херсонес еще в меньшей степени затронуло местное влияние, город остался практически полностью обособленным. Иная ситуация сложилась на Боспоре, где симбиоз культур и форм искусства приобрел устойчивые формы. Синкретичное слияние элементов двух традиций определило яркое своеобразие облика боспорского искусства. Это совпадение форм, приемов, и особенностей трактовки в памятниках провинциального искусства, находящихся в противоположных уголках античного мира, ставит вопрос о поиске общих закономерностей развития периферийных областей. Культурная обособленность и замкнутость этих территорий, вероятно, предопределила стереотипы восприятия античной традиции. Ее проникновение происходило по принципу «схемы и коррекции», когда античная структура изображения постепенно, видоизменялась, пока не достигла принципиально нового качества, а, значит, новой ступени художественной эволюции.

Это совпадение форм, приемов, и особенностей трактовки в памятниках провинциального искусства, находящихся в противоположных уголках античного мира, ставит вопрос о поиске общих закономерностей развития периферийных областей. Культурная обособленность и замкнутость этих территорий, вероятно, предопределила стереотипы восприятия античной традиции. Ее проникновение происходило по принципу «схемы и коррекции», когда античная структура изображения постепенно, видоизменялась, пока не достигла принципиально нового качества, а, значит, новой ступени художественной эволюции.Своеобразные черты искусства региона, сложившиеся в результате адаптации традиции, нашли продуктивное продолжение в искусстве поздней античности и раннего средневековья. Средневекового искусства Древней Руси и Средиземноморской зоны еще предстоит определить.

Второе направление исследований, изучающих вопросы трансформации классической традиции – изучение искусства эллинизма. Основная особенность эпохи эллинизма — стремительное распространение греческой культуры на Восток, за пределы Эгейского бассейна.

Если ранее ее влияние имело форму колонизации и торговли, то теперь, в результате похода Александра, произошла военная экспансия, затронувшая древние цивилизации Ближнего Востока от Средиземноморья до Индии. Греческая культура стала интернациональной; повсюду были восприняты греческий язык и письменность, искусство, религия, мифология и образ жизни.

Особенно устойчивыми эллинские традиции были на территории Средиземноморья — как на Западе (в Италии, Галлии, Испании, Африке), так и на Востоке (в Анатолии, Сирии, Египте). На Апеннинском полуострове греческие формы сохраняли жизнеспособность до VI в. н. э., в Анатолии — вплоть до Средневековья. Дав мощный импульс к развитию культуры многих стран, Афины — еще при жизни Александра — утратили свою былую славу. Новыми влиятельными центрами стали Македония в Северной Греции, Пергам в Малой Азии, Антиохия на Ближнем Востоке и Александрия в Египте.

Историки искусства эпохи эллинизма нередко говорят о слиянии восточной и эллинской традиций, о симбиозе двух культур. Как представляется, процесс эллинизации происходил по-разному в различных регионах и не может быть описан столь прямолинейно. Эллинистические памятники редко дают примеры гармоничного слияния, напротив, они демонстрируют несовместимость античной (т. е. греческой) и восточной художественных систем (египетской, иранской или ближневосточной). Однако, если в странах Средней Азии речь идет, по образному выражению Д. Шлюмберже, о «пересадке» античных элементов, то в Средиземноморье — о новом импульсе к развитию собственной культуры. С эпохи архаики отдаленные средиземноморские районы были территорией контакта — соприкосновения греческой колонизации и местной (восточной или варварской) среды. Здесь процесс эллинизации правящей элиты начался задолго до завоеваний Александра. Так, по мнению М.И. Ростовцева, «эллинизм до эллинизма» существовал на территории Боспорского царства. В Малой Азии еще в V и IV вв. до н. э. греческие мастера, работавшие по заказу местных правителей, создали комплексы-герооны, предвосхитившие создание Пергамского алтаря.

Как представляется, процесс эллинизации происходил по-разному в различных регионах и не может быть описан столь прямолинейно. Эллинистические памятники редко дают примеры гармоничного слияния, напротив, они демонстрируют несовместимость античной (т. е. греческой) и восточной художественных систем (египетской, иранской или ближневосточной). Однако, если в странах Средней Азии речь идет, по образному выражению Д. Шлюмберже, о «пересадке» античных элементов, то в Средиземноморье — о новом импульсе к развитию собственной культуры. С эпохи архаики отдаленные средиземноморские районы были территорией контакта — соприкосновения греческой колонизации и местной (восточной или варварской) среды. Здесь процесс эллинизации правящей элиты начался задолго до завоеваний Александра. Так, по мнению М.И. Ростовцева, «эллинизм до эллинизма» существовал на территории Боспорского царства. В Малой Азии еще в V и IV вв. до н. э. греческие мастера, работавшие по заказу местных правителей, создали комплексы-герооны, предвосхитившие создание Пергамского алтаря.

Сущность эллинизма состояла в творческой переработке классической традиции, создание на ее основе новой художественной культуры. К эллинистическим новациям относятся появление разнообразных жанров, развитие выразительных возможностей, в частности, в изображении эмоций. Именно тогда, в эллинистический период, были сделаны многие открытия, без которых уже невозможно представить себе историю искусства Западной Европы. Индивидуализация в портрете, создание образа героя-правителя, жанровый реализм, драматизм и экстатичность, язык аллегорий, изображение страсти и страданий впервые воплотились в творчестве художников, соединивших греческий гений и величие Востока.

Определение эпохи эллинизма как самостоятельного этапа античного искусства происходило на протяжении второй половины XX века. В трудах Г. Крамера, Ж. Шарбонно, П. Левекк, Д. Шлюмберже, М. Бибер, Б.С. Риджвэй, Э. Стюарта, Р. Р. Р. Смита установлены стилистические фазы, описаны региональные школы и ведущие жанры, обозначены основные черты. Для эрмитажной науки эллинистические штудии относится к числу традиционных, начиная с 1960-70 гг. Этому интересу, безусловно, способствует состав коллекций — собрания древнегреческой глиптики, скульптуры, предметов ювелирного искусства, памятников Египта и Центральной Азии. Последние стали щироко известны как произведения восточного эллинизма благодаря работам Б.И. Маршака, Г.Л. Семенова. Средиземноморский эллинизм представлен в сборнике статей отдела Античного мира (науч. ред. Е.Н. Ходза 2004), исследованиях глиптики О.Я. Неверова, исследований портретов Александра и их влияния на эллинистическую иконографию героев и богов (А.А. Трофимова, 2010). Упоминания заслуживает выставка «Александр Великий. Путь на Восток», прошедшая в Санкт- Петербурге, Амстердаме и Сиднее (науч. ред. А.А. Трофимова, 2007, 2010, 2012). Тема выставки – поход Александра и его последствия, эллинизм как глобальный процесс взаимодействия цивилизаций и культур. Выставка показывала, как встретились великие циви- лизации – греческий мир, древние империи Востока и мир кочевников; как везде, где прошел Александр, начался процесс эллинизации.

Для эрмитажной науки эллинистические штудии относится к числу традиционных, начиная с 1960-70 гг. Этому интересу, безусловно, способствует состав коллекций — собрания древнегреческой глиптики, скульптуры, предметов ювелирного искусства, памятников Египта и Центральной Азии. Последние стали щироко известны как произведения восточного эллинизма благодаря работам Б.И. Маршака, Г.Л. Семенова. Средиземноморский эллинизм представлен в сборнике статей отдела Античного мира (науч. ред. Е.Н. Ходза 2004), исследованиях глиптики О.Я. Неверова, исследований портретов Александра и их влияния на эллинистическую иконографию героев и богов (А.А. Трофимова, 2010). Упоминания заслуживает выставка «Александр Великий. Путь на Восток», прошедшая в Санкт- Петербурге, Амстердаме и Сиднее (науч. ред. А.А. Трофимова, 2007, 2010, 2012). Тема выставки – поход Александра и его последствия, эллинизм как глобальный процесс взаимодействия цивилизаций и культур. Выставка показывала, как встретились великие циви- лизации – греческий мир, древние империи Востока и мир кочевников; как везде, где прошел Александр, начался процесс эллинизации. Восточный поход Александра активизировал процесс, движению был задан вектор и исторический масштаб. Именно тогда оформились контуры западноевропейской культуры, пути развития искусств с эпохи Ренессанса и до наших дней. Главное открытие греков — искусство как подражание природе – осталось чуждым восточному миропониманию, однако оно легло в основу западноевропейского художественного языка. В эпоху эллинизма греческий художественный стиль стал универсальным – он был воспринят различными народами, независимо от их религии или государственного строя.

Восточный поход Александра активизировал процесс, движению был задан вектор и исторический масштаб. Именно тогда оформились контуры западноевропейской культуры, пути развития искусств с эпохи Ренессанса и до наших дней. Главное открытие греков — искусство как подражание природе – осталось чуждым восточному миропониманию, однако оно легло в основу западноевропейского художественного языка. В эпоху эллинизма греческий художественный стиль стал универсальным – он был воспринят различными народами, независимо от их религии или государственного строя.

Самым молодым направлением исследований, имеющим непосредственное отношение к теме конференции, является историко-реставрационное. Изначально такие исследования примыкали к истории собирательства, или являлись технической частью описаний предме- тов в каталогах коллекций. Монография «Вкус и античность» (F. Haskell, N. Penny,1981) во многом изменила привычные взгляды на антик. История вкуса стала важным фактором в искусствознании древности; на сегодня интерес к имитациям, копиям и реставрациям ан- тичных предметов — актуальный тренд исследований античного искусства. Интенсивное накопление информации происходит также за счет архивных изысканий, развития методов технико-технологической экспертизы, а также коллективных исследований реставраторов и искусствоведов. Среди этапных работ отметим материалы симпозиума по истории рестав- рации античной скульптуры (History of Restoration of Ancient Stone Sculpture. Ed. J. Grossman,

Интенсивное накопление информации происходит также за счет архивных изысканий, развития методов технико-технологической экспертизы, а также коллективных исследований реставраторов и искусствоведов. Среди этапных работ отметим материалы симпозиума по истории рестав- рации античной скульптуры (History of Restoration of Ancient Stone Sculpture. Ed. J. Grossman,

J. Podany, M. Treu, 2001), каталог выставки, прошедшей в Лувре и посвященной коллекции Дж.П. Кампана (Trésors antiques. Bijous de la collection Campana. Ed. F. Gaultier, C. Metzger, 2005). На сегодняшний день историко-культурная и художественная ценность реставраций общепризнана, хотя еще недавно, в 1960-70-е годы, в музеях Европы, Англии и США преобладал подход, культивирующий античный фрагмент. Сейчас в истории реставрации появились имена, среди которых — Дж-Б. Пиранези, Ф. Пачетти, Б. Кавачеппи.

В научных программах Отдела Античного мира это направление активно развивается, в особенности, в связи с публикацией коллекций в каталогах международных серий – Корпуса античных ваз и Корпуса античной скульптуры. Хранители коллекций и реставраторы работают над исследованием реставраций собрания ваз из коллекций Дж.П. Кампана и Пицатти, (А.Е. Петракова, Н.Г. Букина), скульптуры из собраний Дж-П. Кампана и Лайд Брауна (Л.И. Давыдова, И.И. Никулина, Е.В. Андреева, С.Л. Петрова). Особенность эрмитажного собрания заключается в том, что исторические реставрации сохранились на своих местах, в отличие от многих европейских и американских музейных коллекций.

Хранители коллекций и реставраторы работают над исследованием реставраций собрания ваз из коллекций Дж.П. Кампана и Пицатти, (А.Е. Петракова, Н.Г. Букина), скульптуры из собраний Дж-П. Кампана и Лайд Брауна (Л.И. Давыдова, И.И. Никулина, Е.В. Андреева, С.Л. Петрова). Особенность эрмитажного собрания заключается в том, что исторические реставрации сохранились на своих местах, в отличие от многих европейских и американских музейных коллекций.

Искусствознание античности второй половины XX — начала XXI века отмечено большими переменами. Они включают в себя разработку новых тем и целых направлений, развитие методологии исследований. Проблема античной традиции играет немаловажную роль в развитии современной мысли, так как, по выражению Э.Панофского, «Классический элемент в нашей культуре встречал оппозицию…но уже не мог исчезнуть. /… /. Со времен Ренессанса, хотим мы этого или нет, античность была постоянно при нас».

In the 20th century studies in Classical antiquity and its influence upon art and culture of subsequent centuries stepped forward to hold one of the major places in art history. Not only did the trend concern around the exact cases of such influence of Classical models upon European art, but it was the notion of “classical” proper that in its very essence was and remains tightly connected with Classical antiquity, and became a key-concept in comprehension and understanding of the development of West-European art from the Renaissance to nowadays. Historiography of the previous century this category would occur in the ideas of the leading theorist of art (H. Wölfflin, E. Panofsky, H. Sedlmayr, G. Kaschnitz von Weinberg, E.H. Gombrich et al.).

Not only did the trend concern around the exact cases of such influence of Classical models upon European art, but it was the notion of “classical” proper that in its very essence was and remains tightly connected with Classical antiquity, and became a key-concept in comprehension and understanding of the development of West-European art from the Renaissance to nowadays. Historiography of the previous century this category would occur in the ideas of the leading theorist of art (H. Wölfflin, E. Panofsky, H. Sedlmayr, G. Kaschnitz von Weinberg, E.H. Gombrich et al.).

Today’s research of the history of Greek and Roman art in numerous studies meet the problem of its influence, its chronological and spatial transformations. In the second half of the 20th — early 21st century “classical” expansion to the periphery of œcumene — Greek colonies of the North Pontic area, South Italy, Asia Minor, Iberian peninsula, and Africa, draw art intellectual groups and traditions in Russia and abroad to search into the problem of conformation between Greek art and culture and Oriental cultures of Asiatic countries during Hellenistic times. Special attention is paid to neo-classical trends like, for instance, neo-Attic style described by several scholars. Finally, history of collecting antique rarities grew into a separate scholarly sub-discipline, while studies in historical restorations became a necessary part of publication for any piece of art.

Special attention is paid to neo-classical trends like, for instance, neo-Attic style described by several scholars. Finally, history of collecting antique rarities grew into a separate scholarly sub-discipline, while studies in historical restorations became a necessary part of publication for any piece of art.

A theoretical step forward was made in monographic books on artistic thought and concepts of Classical antiquity that were crucial for West-European culture. Nudity in art, and body as a principal pictorial motif, the essence of Classicism, style and presentation of a state ideology, epiphany (God and human being), mythological creativity in fine arts — this is an incomplete list of topics, which rapidly draw great interest nowadays.

The report is not an exhaustive review of today’s problems in historiography that are touched within the general theme of the conference. It is just a brief introduction, which aims to give an idea of main trends and milestones in art history about Classical antiquity and its legacy, It also aims to tell in details about the Hermitage scholarly activity, especially in that of the Department of Greek and Roman antiquities.

Great changes in art history about Classical antiquity of the second half of the 20th — early 21st century include not only new themes and trends, but also the development of research methodology. The problem of Classical tradition plays an important role in modern scholarly thought, because, as it is put by Erwin Panofsky, “Classical element in our culture used to meet opposition… but could not escape. …Since the Renaissance, do we like it or not, Classical antiquity always remained with us”.

Греческая колонизация северного причерноморья

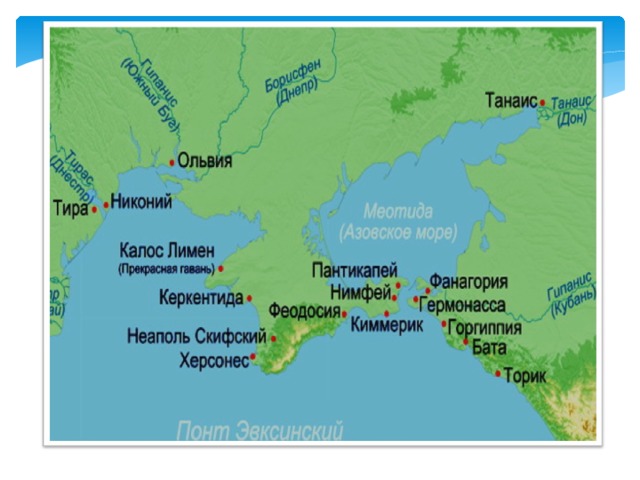

Начиная со второй половины VII в. до н. э. на северных берегах Черного моря появились греческие поселения, на месте которых затем, в VI в., вырастали города, сыгравшие большую роль в исторических судьбах Причерноморья и Восточной Европы в целом.

По своему географическому положению бассейн Черного моря являлся звеном, связывавшим средиземноморские области с обширными равнинами Восточной Европы. Лиманы, заливы, бухты, северного черноморского побережья представляли большие удобства для стоянки судов. Могучие реки — Дунай, Днестр, Буг, Днепр, Дон, Кубань —открывали грекам возможность проникать вглубь причерноморских степей. Устья этих рек были богаты различной рыбой. Соленые озера у Буго-Днепровского лимана, по западному побережью Крыма и по берегам Азовского моря давали соль. Но самое главное, что привлекало греческих колонистов к Северному Причерноморью,— это хлеб, скот и, наконец, рабы. Греческий историк II в. до н. э. Полибий рассказывает, что в Понте, т. е. на Черном море, есть много полезного для жизни других народов. Окружающие Понт страны доставляли грекам скот и огромное количество «бесспорно отличнейших рабов», а также вывозили в изобилии мед, воск и рыбу, строевой лес, меха, шкуры и шерсть, но основным предметом вывоза служил зерновой хлеб, в котором так нуждалась значительная часть материковой, островной и малоазийской Греции.

Могучие реки — Дунай, Днестр, Буг, Днепр, Дон, Кубань —открывали грекам возможность проникать вглубь причерноморских степей. Устья этих рек были богаты различной рыбой. Соленые озера у Буго-Днепровского лимана, по западному побережью Крыма и по берегам Азовского моря давали соль. Но самое главное, что привлекало греческих колонистов к Северному Причерноморью,— это хлеб, скот и, наконец, рабы. Греческий историк II в. до н. э. Полибий рассказывает, что в Понте, т. е. на Черном море, есть много полезного для жизни других народов. Окружающие Понт страны доставляли грекам скот и огромное количество «бесспорно отличнейших рабов», а также вывозили в изобилии мед, воск и рыбу, строевой лес, меха, шкуры и шерсть, но основным предметом вывоза служил зерновой хлеб, в котором так нуждалась значительная часть материковой, островной и малоазийской Греции.

В исторической литературе до недавнего времени господствовали представления, согласно которым греческая колонизация Причерноморья рассматривалась, как эпизод только лишь греческой истории. Сложная социальная и экономическая обстановка, возникшая в Эгейском бассейне в начале I тысячелетия до н. э., вынудила греков, согласно этим представлениям, начать интенсивную колонизационную деятельность. На первом этапе колонизация охватила область Эгейского моря и западного побережья Малой Азии; затем колонии были организованы в ряде областей западного Средиземноморья и, наконец, на берегах Мраморного и Черного морей. Такое представление правильно освещает одну сторону—связь основания греческих городов СеверногоПричерноморья собщим процессом греческой колонизации; но в нем совершенно не учитывается значение степени исторического развития населения областей, в которые направлялись греки. Между тем несомненно, что греческие города-колонии, снабжавшие метрополию хлебом и другими продуктами, могли возникнуть лишь там, где все эти продукты не только имелись, но и выступали в качестве товара. Другими словами, социально-экономическое развитие местных северопричерноморских племен (скифов, меотов, сипдов и т.

Сложная социальная и экономическая обстановка, возникшая в Эгейском бассейне в начале I тысячелетия до н. э., вынудила греков, согласно этим представлениям, начать интенсивную колонизационную деятельность. На первом этапе колонизация охватила область Эгейского моря и западного побережья Малой Азии; затем колонии были организованы в ряде областей западного Средиземноморья и, наконец, на берегах Мраморного и Черного морей. Такое представление правильно освещает одну сторону—связь основания греческих городов СеверногоПричерноморья собщим процессом греческой колонизации; но в нем совершенно не учитывается значение степени исторического развития населения областей, в которые направлялись греки. Между тем несомненно, что греческие города-колонии, снабжавшие метрополию хлебом и другими продуктами, могли возникнуть лишь там, где все эти продукты не только имелись, но и выступали в качестве товара. Другими словами, социально-экономическое развитие местных северопричерноморских племен (скифов, меотов, сипдов и т. д.), как земледельцев, так и скотоводов, также обусловило греческую колонизацию северных берегов Черного моря. История античных городов па Черном море должна рассматриваться как факт не только греческой, но и восточноевропейской истории.

д.), как земледельцев, так и скотоводов, также обусловило греческую колонизацию северных берегов Черного моря. История античных городов па Черном море должна рассматриваться как факт не только греческой, но и восточноевропейской истории.

Среди других греческих городов в причерноморской колонизации главная роль принадлежала малоазийскому (ионийскому) г. Милету, имевшему большое значение в греческой истории VII—VI вв. до н. э. Милет являлся одним из крупнейших центров ремесленной и торговой деятельности восточного Средиземноморья, а также важным очагом античной пауки и искусства. Согласно древнегреческому преданию, несомненно преувеличивающему, выходцы из Милета основали до 90 колоний. Основным стимулом интенсивной колонизационной деятельности служило то, что в Милете в VII—VI вв. до н. э. происходила ожесточенная борьба классов и внутриклассовых группировок. Крупная землевладельческая и торговая аристократия, получившая кличку «вечных мореходов», составляла несколько враждующих групп. Одновременно шла борьба аристократии против демократических слоев населения, главным образом ремесленников. Борьба велась долго и с переменным успехом. Временные победы то одних, то других групп должны были стимулировать колонизацию, так как нередко при победе той или другой группы побежденным приходилось покидать родину и искать себе новых мест для поселений.

Одновременно шла борьба аристократии против демократических слоев населения, главным образом ремесленников. Борьба велась долго и с переменным успехом. Временные победы то одних, то других групп должны были стимулировать колонизацию, так как нередко при победе той или другой группы побежденным приходилось покидать родину и искать себе новых мест для поселений.

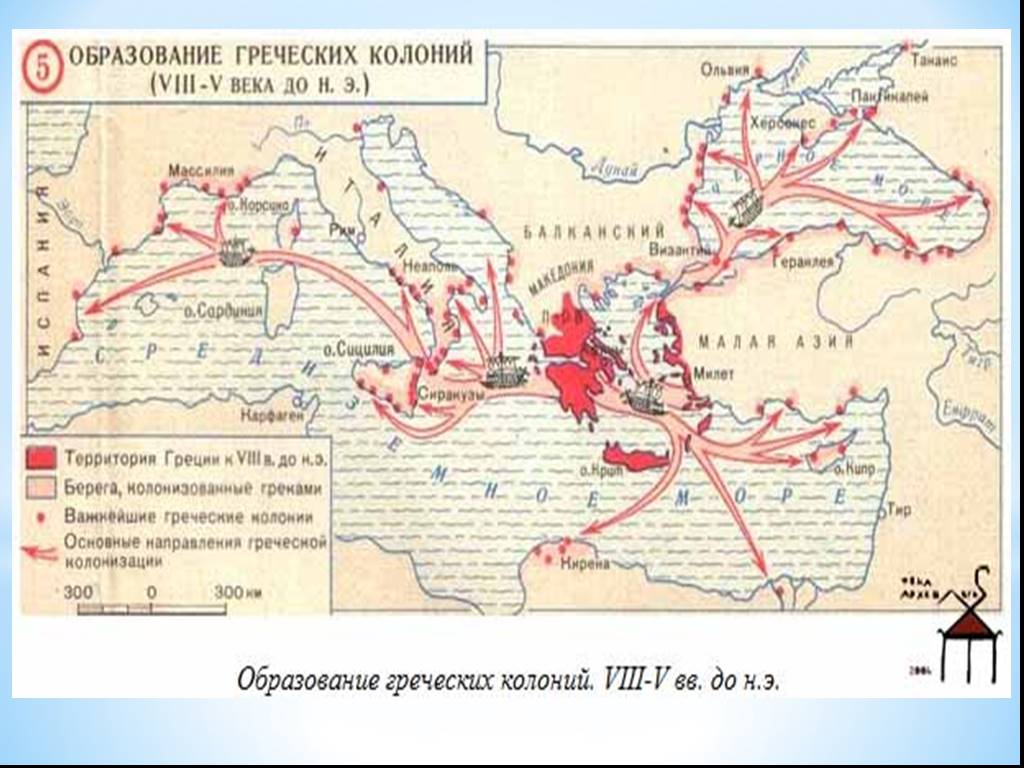

Освоение милетяпами Черного моря проходило постепенно. Сначала они укрепились на Мраморном море, затем на южном и юго-восточном побережье Черного моря и только потом уже перешли к колонизации западного, северного и северо-восточного берегов.

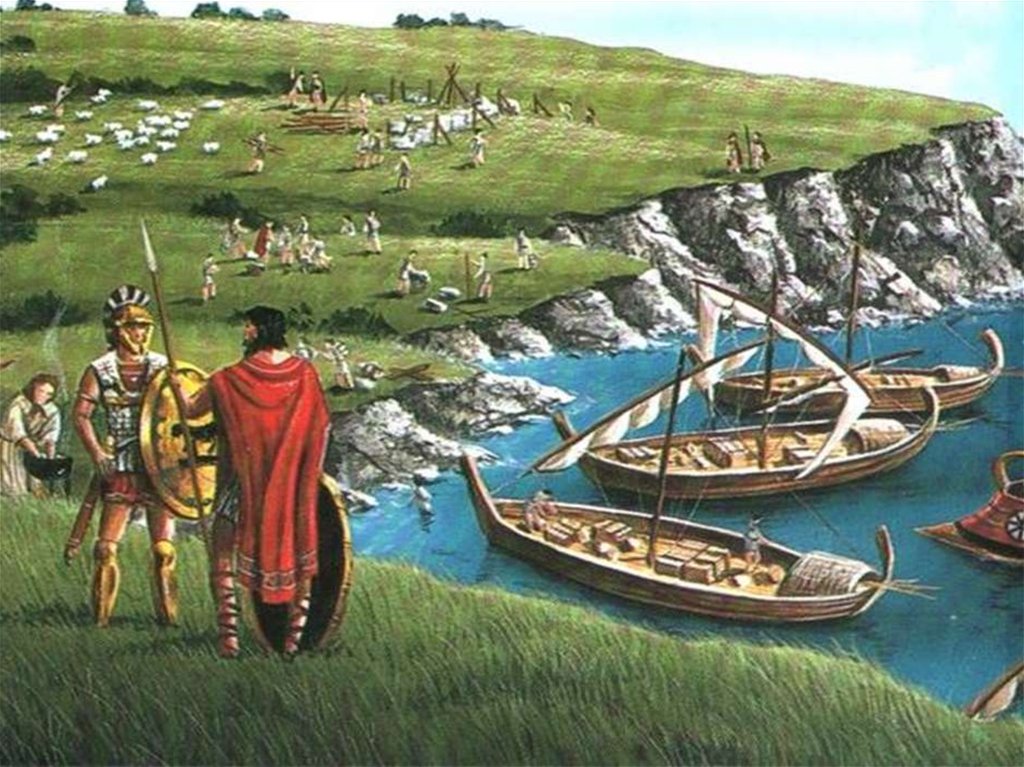

Несомненно, что древние греки задолго до основания городов были знакомы с северными берегами Понта и местным севернопричерноморским населением, что отражено в греческих мифах и подтверждается отдельными археологическими находками, относящимися к более раннему времени. Сначала посещения греками Северного Причерноморья были нерегулярными, затем стали более частыми. Стали завязываться торговые связи греков с местным населением. Торговля часто сопровождалась грабежом и насилием. Греческие купцы-пираты, компенсируя себя за далекие и опасные путешествия по Черному морю, захватывали рабов и другие товары.

Торговля часто сопровождалась грабежом и насилием. Греческие купцы-пираты, компенсируя себя за далекие и опасные путешествия по Черному морю, захватывали рабов и другие товары.

Торговля с населением Северного Причерноморья привела к организации сезонных, а затем постоянных торговых факторий, или эмпориев, куда греческие купцы наезжали от времени до времени. Находки греческих предметов, особенно сосудов, VII в. до н.э. в различных местах Северного Причерноморья иллюстрируют упрочение торговых связей через такие фактории. При археологических раскопках в Керчи на горе Митридат 1945—1952 гг., например, найден ряд обломков росписыой родосской керамики VII в. до н. э. Точно установлено, что такие эмпории были на острове Березани у Бугского лимана, на берегу Керченского пролива и в других местах.

В VI в. до н. э. на месте факторий обычно возникали крупные города, ставшие в дальнейшем важными центрами хозяйственной и культурной жизни. Ранние посещения греками северных берегов Черного моря и организация там эмпориев были в значительной степени делом отдельных купцов или их групп, основание же городов-колоний представляло акт более сложный, связанный с решением населения города, который высылал колонистов, с социальной борьбой и экономическим положением в этом городе. Основание колонии обычно сопровождалось соблюдением постепенно сложившихся обычаев и формальностей. Город, основывающий колонию, назначал из среды своих граждан руководителя колонии, так называемого ойкиста, или же его избирали сами колонисты. Ойкнет имел большие полномочия, в частности он был обязан разделить территорию между колонистами. Когда колония была основана, она становилась совершенно самостоятельным государственным организмом, ни в политическом, ни в экономическом отношении не зависящим от своей метрополии. В этом заключается существенное отличие колоний греческих от колоний последующего времени. Каждая колония имела свое собственное государственное устройство, которое могло совпадать с устройством метрополии, по могло и отличаться от него. Население колонии теряло гражданство в метрополии. Например, гражданин Милета, выселившийся в милетскую колонию Ольвию, именовался уже не милстянином, а ольвиополитом. Колонии имели свои законы, свои суды, своих должностных лиц, чеканили свою монету, проводили свою внутреннюю и внешнюю политику, независимо от метрополии, т.

Основание колонии обычно сопровождалось соблюдением постепенно сложившихся обычаев и формальностей. Город, основывающий колонию, назначал из среды своих граждан руководителя колонии, так называемого ойкиста, или же его избирали сами колонисты. Ойкнет имел большие полномочия, в частности он был обязан разделить территорию между колонистами. Когда колония была основана, она становилась совершенно самостоятельным государственным организмом, ни в политическом, ни в экономическом отношении не зависящим от своей метрополии. В этом заключается существенное отличие колоний греческих от колоний последующего времени. Каждая колония имела свое собственное государственное устройство, которое могло совпадать с устройством метрополии, по могло и отличаться от него. Население колонии теряло гражданство в метрополии. Например, гражданин Милета, выселившийся в милетскую колонию Ольвию, именовался уже не милстянином, а ольвиополитом. Колонии имели свои законы, свои суды, своих должностных лиц, чеканили свою монету, проводили свою внутреннюю и внешнюю политику, независимо от метрополии, т. е. они представляли собой самостоятельный город-государство, соответствующий древнегреческому понятию «полис». Связь между колониями и метрополией выражалась лишь в известных льготах, устанавливавшихся для торговых операций, а также в знаках внимания и помета, какие оказывала колония метрополии, в религиозных и культурных традициях. В случае необходимости колония обращалась за содействием к метрополии и, наоборот, метрополия обращалась к колонии, но это содействие, как правило, не носило принудительного характера.

е. они представляли собой самостоятельный город-государство, соответствующий древнегреческому понятию «полис». Связь между колониями и метрополией выражалась лишь в известных льготах, устанавливавшихся для торговых операций, а также в знаках внимания и помета, какие оказывала колония метрополии, в религиозных и культурных традициях. В случае необходимости колония обращалась за содействием к метрополии и, наоборот, метрополия обращалась к колонии, но это содействие, как правило, не носило принудительного характера.

К числу крупных городов Северного Причерноморья относится Тира, основанная Милетом в VI в. до н. э. на правом берегу лимана р. Днестра (в древности — Тирас). На правом берегу Бугского лимана находилась Ольвия, также основанная Милетом в первой половине VI в. до н. э.

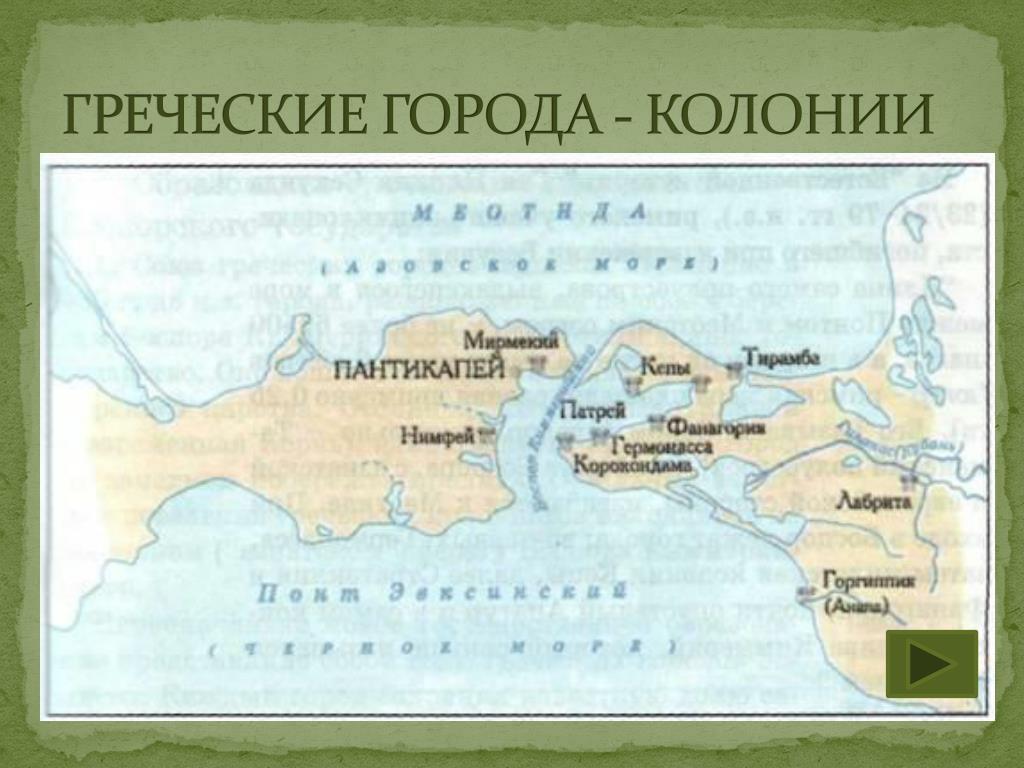

Район Керченского пролива занимал выгодное географическое положение, он связывал водным путем бассейны Средиземного и Черного морей с Азовским морем (Меотийское озеро) и устьем Дона. Не случайно поэтому, что по обоим берегам пролива около того же времени возник ряд греческих городов и поселений. Старшим и крупнейшим из них был Пантикапей, на месте современной Керчи, ставший впоследствии столицей Боспорского государства; к югу от Пантикапея, на западном же берегу Керченского пролива, были созданы небольшие города Тиритака и Нимфей, к северу — Мирмекий. Значительным городом была Феодосия, на месте современной Феодосии. Позже, уже во второй половине V в. до н. э., на юго-западном берегу Крыма, у современного Севастополя, возник г. Херсонес, основанный городом южного побережья Черного моря — Гераклеей. Херсонес—единственная дорийская, а не ионийская колония на северном берегу Черного моря.

Старшим и крупнейшим из них был Пантикапей, на месте современной Керчи, ставший впоследствии столицей Боспорского государства; к югу от Пантикапея, на западном же берегу Керченского пролива, были созданы небольшие города Тиритака и Нимфей, к северу — Мирмекий. Значительным городом была Феодосия, на месте современной Феодосии. Позже, уже во второй половине V в. до н. э., на юго-западном берегу Крыма, у современного Севастополя, возник г. Херсонес, основанный городом южного побережья Черного моря — Гераклеей. Херсонес—единственная дорийская, а не ионийская колония на северном берегу Черного моря.

К востоку от Керченского пролива, на южном берегу Таманского залива, были основаны в VI в. до н. э. Гермонасса, на месте нынешней станицы Таманской, Фанагория (основана в 540 г. теосцами), у современной ст. Сенной, являвшаяся вторым по величине после Пантикапея городом в районе Керченского пролива, Кепы — у восточного угла Таманского залива. Греческая колонизация коснулась и юго-восточного побережья Черного моря, где милетцами были основаны города Диоскуриада, на месте Сухуми, и Фасис, в районе г. Поти.

Поти.

Все перечисленные города, за исключением находившихся на Керченском и Таманском полуостровах, на протяжении V — начала IV в. вошедших в единое Боспорское государство во главе с Пантикапеем, были самостоятельными отдельными городами-государствами, политически не связанными друг с другом. Поэтому история крупнейших городов и Боспорского государства в дальнейшем будет рассматриваться особо.

С самого своего возникновения греческие города Северного Причерноморья развивались в тесном взаимодействии с местными племенами и народностями. Новые археологические материалы показывают, что большинство греческих городов возникло на местах ранних поселений местных племен. Взаимоотношения местного населения с греками были то мирными, то враждебными. В период ранних связей мирные торговые отношения сопровождались вооруженными столкновениями, в период организации эмпориев греки были больше заинтересованы в мирных отношениях, а с момента устройства городов греки проводили и наступательную политику. Античные города захватывали рабов и территорию, однако сколько-нибудь значительных территорий, за исключением Боспорского государства, городам занять не удалось, и они были всегда тесно окружены местным населением, со стороны которого нередко подвергались нападениям. Поэтому города обносились оборонительными стенами с башнями.

Античные города захватывали рабов и территорию, однако сколько-нибудь значительных территорий, за исключением Боспорского государства, городам занять не удалось, и они были всегда тесно окружены местным населением, со стороны которого нередко подвергались нападениям. Поэтому города обносились оборонительными стенами с башнями.

Греческие города-колонии возникали не только в виде торговых центров, как это было ранее принято считать. Экономической базой их служили также ремесло и сельское хозяйство. Каждый город имел хотя и небольшую, но хорошо освоенную сельскохозяйственную территорию. Посредническая торговля городов хлебом и другими товарами, продажа продуктов городского ремесла в степь приводили к оживленным связям со скифами, синдами, меотами и другими племенами, оказавшими большое, хотя и неравномерное, влияние на политическое, экономическое и культурное развитие греческих городов. В дальнейшем это влияние неуклонно возрастало. С другой стороны, античные города-государства, основывавшиеся на рабовладельческом способе производства, оказывали значительное влияние на культуру местного населения, они усиливали процесс разложения первобытно-общинных отношений у окружавших их племен.

Греческая колонизация — Энциклопедия всемирной истории

Примерно с 800 г. до н. э. древнегреческие города-государства, большинство из которых были морскими державами, начали искать земли и ресурсы за пределами Греции. Как следствие, они основали колонии по всему Средиземноморью. Торговля обычно была первым шагом в процессе колонизации, а затем, после того как местное население было подчинено или включено в состав колонии, были основаны города.

Они могли иметь разную степень контакта с родиной, но большинство из них становились полностью независимыми городами-государствами, иногда очень греческими по своему характеру, в других случаях культурно более близкими к коренным народам, с которыми они соседствовали и включались в состав их граждан. Одним из наиболее важных последствий этого процесса в широком смысле было то, что движение товаров, людей, искусства и идей в этот период распространило греческий образ жизни далеко и широко в Испанию, Францию, Италию, Адриатику, Черное море и Северная Африка. Всего тогда греки основали около 500 колоний, в которых проживало до 60 000 греческих граждан-колонистов, так что к 500 г. до н.э. на эти новые территории в конечном итоге приходилось 40% всех греков в эллинском мире.

Всего тогда греки основали около 500 колоний, в которых проживало до 60 000 греческих граждан-колонистов, так что к 500 г. до н.э. на эти новые территории в конечном итоге приходилось 40% всех греков в эллинском мире.

Удалить рекламу

Реклама

Возможности торговли и ресурсов

Греки были великими мореплавателями, и, путешествуя по Средиземному морю, они стремились открывать новые земли и новые возможности. Даже греческая мифология включала в себя такие рассказы об исследованиях, как Ясон и его поиски Золотого руна и величайший герой-путешественник Одиссей. Сначала были колонизированы острова вокруг Греции, например, первой колонией в Адриатике была Коркира (Корфу), основанная Коринфом в 733 г. до н.э. (традиционная дата), а затем старатели стали искать дальше. Первыми колонистами в общем смысле были торговцы и те небольшие группы людей, которые стремились использовать новые ресурсы и начать новую жизнь вдали от все более конкурентоспособной и перенаселенной родины.

Процесс колонизации, вероятно, был более постепенным и органичным, чем предполагают древние источники.

Торговые центры и свободные рынки ( emporia ) были предшественниками собственно колоний. Затем, с середины 8-го до середины 6-го веков до нашей эры, греческие города-государства ( poleis ) и отдельные группы начали расширяться за пределы Греции с более обдуманными и долгосрочными намерениями. Однако процесс колонизации, вероятно, был более постепенным и органичным, чем предполагают древние источники. Также трудно определить точную степень колонизации и интеграции с местным населением. Некоторые районы Средиземноморья видели полностью греческие poleis , в то время как в других районах были только торговые посты, состоящие из более временных жителей, таких как торговцы и моряки. Сам термин «колонизация» подразумевает господство коренных народов, чувство культурного превосходства колонизаторов и особую культурную родину, которая контролирует и направляет весь процесс. Это не обязательно имело место в древнегреческом мире, и, следовательно, в этом смысле греческая колонизация была совершенно иным процессом, чем, например, политика некоторых европейских держав в XIX в.го и 20 века н.э. Возможно, именно здесь происходит процесс, который лучше описать как «культурный контакт» (De Angelis in Boyes-Stones et al, 51).

Это не обязательно имело место в древнегреческом мире, и, следовательно, в этом смысле греческая колонизация была совершенно иным процессом, чем, например, политика некоторых европейских держав в XIX в.го и 20 века н.э. Возможно, именно здесь происходит процесс, который лучше описать как «культурный контакт» (De Angelis in Boyes-Stones et al, 51).

Удалить рекламу

Реклама

YouTube Следите за нами на Youtube! Создание колоний по всему Средиземноморью разрешило экспорт предметов роскоши, таких как прекрасная греческая керамика, вино, масло, изделия из металла и текстиля, а также извлечение богатств из земли — древесину, металлы и сельское хозяйство (особенно зерно, сушеную рыбу). , и кожа), например, — и они часто становились прибыльными торговыми центрами и источником рабов. Город-основатель ( Мегаполис ) также может основать колонию, чтобы установить военное присутствие в конкретном регионе и, таким образом, защитить прибыльные морские пути. Кроме того, колонии могли бы обеспечить жизненно важный мост к возможностям внутренней торговли. Некоторым колониям даже удалось соперничать с величайшими городами-основателями; Сиракузы, например, со временем стали крупнейшим полисом во всем греческом мире. Наконец, важно отметить, что греки не имели поля для себя, и соперничающие цивилизации также основывали колонии, особенно этруски и финикийцы, и иногда, что неизбежно, между этими великими державами вспыхивали войны.

Кроме того, колонии могли бы обеспечить жизненно важный мост к возможностям внутренней торговли. Некоторым колониям даже удалось соперничать с величайшими городами-основателями; Сиракузы, например, со временем стали крупнейшим полисом во всем греческом мире. Наконец, важно отметить, что греки не имели поля для себя, и соперничающие цивилизации также основывали колонии, особенно этруски и финикийцы, и иногда, что неизбежно, между этими великими державами вспыхивали войны.

Великая Греция

греческих города вскоре были привлечены плодородными землями, природными ресурсами и хорошими гаванями «Нового Света» — юга Италии и Сицилии. Греческие колонисты в конце концов подчинили себе местное население и отпечатали свою идентичность в регионе до такой степени, что они назвали его «Великой Грецией» или Megalē Hellas , , и он стал самым «греческим» из всех колонизированных территорий. как с точки зрения культуры, так и городского ландшафта с дорическими храмами, являющимися наиболее ярким символом эллинизации. Одни из самых важных poleis в Италии были:

Одни из самых важных poleis в Италии были:

История любви?

Подпишитесь на нашу бесплатную еженедельную рассылку по электронной почте!

- Кумы (первая итальянская колония, основанная около 740 г. до н.э. Халкидой и Кимом)

- Наксос (734 г. до н.э., Халкида)

- Сибарис (ок. 720 г. до н.э., Ахейский / Трезен)

- Кротон (ок. 710 г. до н.э., Ахейцы)

- Тарент (706 г. до н.э., Спарта)

- Регий (ок. 720 г. до н.э., Халкида)

- Элея (ок. 540 г. до н.э., Фокея)

- Турри (ок. 443 г. до н.э., Афины)

- Гераклея (433 г. до н.э., Тарент)

На Сицилии основные колонии включали:

- Сиракузы (733 г. до н.э., основан Коринфом)

- Гела (688 г. до н.э., Родос и Крит)

- Селинус (ок. 630 г. до н.э.)

- Гимера (ок. 630 г. до н.э., Мессана)

- Акрагас (ок. 580 г. до н.э., Гела)

Географическое расположение новых колоний в центре Средиземноморья означало, что они могли процветать как торговые центры между основными культурами того времени.

Географическое положение этих новых колоний в центре Средиземноморья означало, что они могли процветать как торговые центры между основными культурами того времени: греческой, этрусской и финикийской цивилизациями. И они процветали настолько, что писатели рассказывали об огромных богатствах и экстравагантном образе жизни, которые можно было увидеть. Эмпедокл, например, так описывал изнеженных горожан и прекрасные храмы Акрагаса (Агридженто) на Сицилии; «Акрагантинцы упиваются, как будто завтра должны умереть, и строят так, как будто будут жить вечно». Колонии даже сами создавали ответвления колоний и торговые посты и, таким образом, распространяли греческое влияние дальше, в том числе выше по Адриатическому побережью Италии. Даже в Северной Африке были основаны колонии, особенно Кирена, основанная Терой в ок. 630 г. до н.э., и поэтому стало ясно, что греческие колонисты не ограничатся Великой Грецией.

Удалить рекламу

Реклама

Греческая и финикийская колонизация

Келли Маквайр (CC BY-NC-SA)

Иония

греки создали поселения вдоль Эгейского побережья Ионии (или Малой Азии) с 8 века до н. э. Важные колонии включали Милет, Эфесос, Смирну и Галикарнас. Афины традиционно претендовали на роль первого колонизатора в регионе, который также представлял большой интерес для лидийцев и персов. Этот район стал очагом культурной деятельности, особенно в области науки, математики и философии, и породил одни из величайших греческих умов. Искусство и архитектурные стили, ассимилированные с востока, тоже стали оказывать влияние на родину; такие особенности, как капители колонн с пальмами, сфинксы и выразительные «ориентализирующие» гончарные изделия, вдохновили бы греческих архитекторов и художников на исследование совершенно новых художественных направлений.

э. Важные колонии включали Милет, Эфесос, Смирну и Галикарнас. Афины традиционно претендовали на роль первого колонизатора в регионе, который также представлял большой интерес для лидийцев и персов. Этот район стал очагом культурной деятельности, особенно в области науки, математики и философии, и породил одни из величайших греческих умов. Искусство и архитектурные стили, ассимилированные с востока, тоже стали оказывать влияние на родину; такие особенности, как капители колонн с пальмами, сфинксы и выразительные «ориентализирующие» гончарные изделия, вдохновили бы греческих архитекторов и художников на исследование совершенно новых художественных направлений.

Франция и Испания

Основным колонизирующим полисом юга Франции была Фокея, которая основала важные колонии Алалии и Массалии (ок. 600 г. до н.э.). Город также основал колонии или, по крайней мере, создал обширную торговую сеть на юге Испании. Известными полюсами , основанными здесь, были Эмпорион (Массалией и с традиционной датой основания 575 г. до н.э., но, что более вероятно, несколькими десятилетиями позже) и Род. Колонии в Испании были менее типично греческими по культуре, чем колонии в других областях Средиземноморья, конкуренция с финикийцами была жестокой, и этот регион, кажется, всегда считался, по крайней мере, согласно греческим литературным источникам, далекой и отдаленной землей. материковых греков.

до н.э., но, что более вероятно, несколькими десятилетиями позже) и Род. Колонии в Испании были менее типично греческими по культуре, чем колонии в других областях Средиземноморья, конкуренция с финикийцами была жестокой, и этот регион, кажется, всегда считался, по крайней мере, согласно греческим литературным источникам, далекой и отдаленной землей. материковых греков.

Черное море

Черное море (Эвксинское море для греков) было последним районом греческой колониальной экспансии, и именно здесь ионийские полисы , в частности, стремились эксплуатировать богатые рыбные угодья и плодородные земли вокруг Геллеспонт и Понта. Самым важным городом-основателем был Милет, которому в древности приписывали, возможно, преувеличенное 70 колоний. Наиболее важными из них были:

Удаление рекламы

Реклама

- Кызикос (основан в 675 г. до н.э.)

- Синопа (ок. 631 г. до н.э.)

- Пантикапей (ок. 600 г.

до н.э.)

до н.э.) - Ольвия (ок. 550 г. до н.э.)

Мегара была еще одним важным городом-матерью и основала Халкидон (ок. 685 г. до н.э.), Византию (668 г. до н.э.) и Гераклею Понтийскую (560 г. до н.э.). В конце концов, почти все Черное море было окружено греческими колониями, даже если, как и везде, для обеспечения выживания колоний приходилось использовать войну, компромиссы, смешанные браки и дипломатию с коренными народами. В частности, в конце 6 века до н.э. колонии приносили дань и оружие Персидской империи и получали взамен защиту. После неудачного вторжения Ксеркса в Грецию в 480 и 479 гг.до н.э. персы перестали интересоваться этой территорией, что позволило более крупным полисам , таким как Гераклея Понтика и Синопа, увеличить свою власть за счет завоевания местного населения и более мелких соседних полисов . Полученное в результате процветание также позволило Гераклее основать собственные колонии в 420-х годах до нашей эры в таких местах, как Херсонес в Крыму.

С началом Пелопоннесской войны в 431 г. до н. э. Афины проявляли интерес к региону, отправляя колонистов и создавая гарнизоны. Афинское физическое присутствие было недолгим, но более продолжительным было афинское влияние на культуру (особенно скульптуру) и торговлю (особенно черноморским зерном). После окончательного ухода Афин греческие колонии остались на произвол судьбы и в одиночку встретили угрозу со стороны соседних держав, таких как царские скифы и, в конечном итоге, Македония и Филипп II.

Греческие и финикийские колонии

Беновар и др. (ГНУ ФДЛ)

Отношения с Родиной

Большинство колоний были построены по политической модели греческого полиса , но типы правления включали те, которые были распространены по всей Греции — олигархия, тирания и даже демократия — и они могли сильно отличаться от системы в родном городе-основателе. . Сильная греческая культурная идентичность также поддерживалась за счет принятия основополагающих мифов и таких широко распространенных и типично греческих особенностей повседневной жизни, как язык, еда, образование, религия, спорт и гимнастический зал, театр с его характерными греческими трагедиями и комедийными пьесами. искусство, архитектура, философия и наука. Настолько, что греческий город в Италии или Ионии мог бы, по крайней мере на первый взгляд, выглядеть и вести себя очень похоже на любой другой город в Греции. Торговля значительно способствовала установлению общего «греческого» образа жизни. Такие товары, как вино, оливки, дерево и гончарные изделия, экспортировались и импортировались между полеис . Даже сами художники и архитекторы переезжали и открывали мастерские вдали от своего дома полиса , так что храмы, скульптура и керамика стали узнаваемо греческими по всему Средиземноморью.

искусство, архитектура, философия и наука. Настолько, что греческий город в Италии или Ионии мог бы, по крайней мере на первый взгляд, выглядеть и вести себя очень похоже на любой другой город в Греции. Торговля значительно способствовала установлению общего «греческого» образа жизни. Такие товары, как вино, оливки, дерево и гончарные изделия, экспортировались и импортировались между полеис . Даже сами художники и архитекторы переезжали и открывали мастерские вдали от своего дома полиса , так что храмы, скульптура и керамика стали узнаваемо греческими по всему Средиземноморью.

Удалить рекламу

Реклама

Колонии, конечно, установили свою собственную региональную идентичность, тем более, что они очень часто включали коренных жителей со своими особыми обычаями, так что каждый регион колоний имел свои особенности и вариации. Кроме того, частые изменения требований для получения гражданства и принудительное переселение населения означали, что колонии часто были более разнообразными в культурном отношении и политически нестабильными, чем в самой Греции, и, таким образом, гражданские войны случались чаще. Тем не менее, некоторые колонии добились необычайного успеха, и многие в конечном итоге превзошли греческие сверхдержавы-основатели.

Тем не менее, некоторые колонии добились необычайного успеха, и многие в конечном итоге превзошли греческие сверхдержавы-основатели.

Серебряный статер, метапонтум

Марк Картрайт (CC BY-NC-SA)

Колонии часто заключали союзы с единомышленниками соседних полисов . И наоборот, между колониями также возникали конфликты, поскольку они становились могущественными и полностью независимыми полисами , никоим образом не контролируемыми их городом-государством-основателем. Сиракузы на Сицилии были типичным примером более крупного полиса , который постоянно стремился расширить свою территорию и создать собственную империю. Колонии, которые впоследствии основывали собственные колонии и чеканили собственные монеты, только укрепили свою культурную и политическую независимость.

Хотя колонии могли быть крайне независимыми, в то же время ожидалось, что они станут активными членами более широкого греческого мира. Это могло проявляться в поставках солдат, кораблей и денег для всегреческих конфликтов, таких как конфликты против Персии и Пелопоннесской войны, в отправке спортсменов на великие спортивные игры в таких местах, как Олимпия и Немея, в установке памятников военной победы. в Дельфах, гарантия безопасного проезда иностранных путешественников через их территорию, или экспорт и импорт интеллектуальных и художественных идей, таких как работы Пифагора, или центры обучения, такие как академия Платона, которые привлекали ученых со всего греческого мира. Тогда, в трудную минуту, колонии могли бы выручить и своим основанием polis и союзников, даже если это может быть только предлогом для имперских амбиций более крупных греческих государств. Классическим примером этого может быть Сицилийская экспедиция Афин в 415 г. до н.э., по крайней мере официально, начатая для помощи колонии Сегеста.

в Дельфах, гарантия безопасного проезда иностранных путешественников через их территорию, или экспорт и импорт интеллектуальных и художественных идей, таких как работы Пифагора, или центры обучения, такие как академия Платона, которые привлекали ученых со всего греческого мира. Тогда, в трудную минуту, колонии могли бы выручить и своим основанием polis и союзников, даже если это может быть только предлогом для имперских амбиций более крупных греческих государств. Классическим примером этого может быть Сицилийская экспедиция Афин в 415 г. до н.э., по крайней мере официально, начатая для помощи колонии Сегеста.

Торговые пути в Древнем Средиземноморье

Симеон Нетчев (CC BY-NC-SA)

Было также физическое перемещение путешественников по греческому миру, о чем свидетельствуют такие свидетельства, как литература и драма, посвящения, оставленные паломниками в священных местах, таких как Эпидавр, и участие в важных ежегодных религиозных праздниках, таких как Дионисий Афин.

Разные колонии имели, очевидно, разные характеристики, но совокупный эффект только что упомянутых привычек эффективно обеспечил обширную территорию Средиземноморья, которая приобрела достаточно общих характеристик, чтобы ее можно было точно назвать греческим миром. Кроме того, эффект был длительным, поскольку даже сегодня все еще можно увидеть общие аспекты культуры, разделяемые гражданами южной Франции, Италии и Греции.

Редакционный обзор Перед публикацией эта статья прошла проверку на точность, надежность и соответствие академическим стандартам.

| ISBN |

|

|---|---|

|

Пожалуйста, попробуйте войти в свою организацию.

Войти

Пожалуйста, попробуйте войти в свою организацию.

Войти Ж.-К.

Ж.-К. до н.э.

до н.э.