Гомер «Одиссея»

После героической и торжественной, возвышенной «Илиады» вторая поэма Гомера воспринимается с некоторым трудом, так, словно медаль повернули обратной стороной. Как известно, «Одиссея» сюжетно может быть разделена на три части: путешествие Телемаха, рассказы Одиссея у царя феакийцев Алкиноя, месть Одиссея женихам. Из этих трех частей только вторая представляет особый интерес в беллетристическом смысле для современного среднего читателя. Действительно, многим еще с детства запоминаются приключения Одиссея в пещере циклопа, остров сладкоголосых сирен, чудовищные Харибда и Сцилла. Приятно читать про мифических лотофагов и лестригонов, быков Гелиоса и т.д. Одним из лучших эпизодов поэмы является также разговор Одиссея с душами у врат Аида. Но эти фантастические перипетии занимают в поэме не так уж много места. И путешествие Телемаха к Менелаю не представляет, на мой взгляд, какого-то особого интереса, это как бы вспомогательная линия действия. Именно месть Одиссея является лейтмотивом всей поэмы.

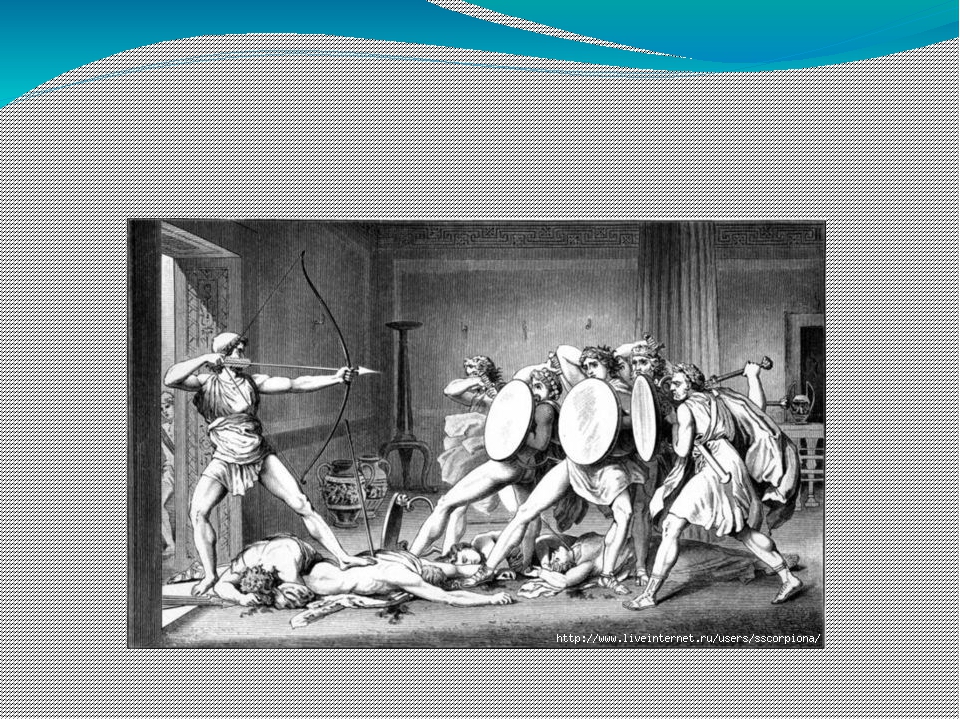

При этом, правда, нельзя сказать, что сам Гомер полностью одобряет одиссеевы зверства. Однако, не изменяя себе, он живописует весьма красочно (само собой разумеется) повешенье рабынь Телемахом:

При этом, правда, нельзя сказать, что сам Гомер полностью одобряет одиссеевы зверства. Однако, не изменяя себе, он живописует весьма красочно (само собой разумеется) повешенье рабынь Телемахом:

«Там, как дрозды длиннокрылые или как голуби, в сети

Целою стаей — летя на ночлег свой — попавшие (в тесных

Петлях трепещут они, и ночлег им становится гробом),

Все на канате они голова с головою повисли;

Петлями шею стянули у каждой; и смерть их постигла

Скоро: немного подергав ногами, все разом утихли».

Сравнение повешенных с пойманными голубями – есть в этом что-то варварски наивное. И то сказать, Телемах – «добродетельный» и «благородный» юноша, едва перешедший за двадцатилетний рубеж и нигде пока не воевавший, занимается этим палачеством, да еще массовым убийством безоружных, в основном, людей. Такая вот мужская инициация… Постоянная и неотступная внутренняя этическая оценка героев во время чтения мешает, пожалуй, восприятию Гомера как выдающегося художника слова.

Вся вина несчастных служанок-рабынь заключается в том, что они совершили «развратные действия» со свободными мужчинами. Казалось бы, кому от этого вред? Но по меркам Одиссея они совершили гнусное предательство (царя, рода). Надо признать, что за последние три тысячи лет человечество (по крайней мере, какая-то его часть) значительно продвинулось по пути социального самосознания и толерантности (а равно и по пути зверств). Впрочем, критика Гомера с религиозно-этических позиций началась, согласно А.Ф. Лосеву, уже с VI в. до н. э.

Вся вина несчастных служанок-рабынь заключается в том, что они совершили «развратные действия» со свободными мужчинами. Казалось бы, кому от этого вред? Но по меркам Одиссея они совершили гнусное предательство (царя, рода). Надо признать, что за последние три тысячи лет человечество (по крайней мере, какая-то его часть) значительно продвинулось по пути социального самосознания и толерантности (а равно и по пути зверств). Впрочем, критика Гомера с религиозно-этических позиций началась, согласно А.Ф. Лосеву, уже с VI в. до н. э.

Я бы сказал, что «быт» в «Одиссее» явно превалирует над героикой, мифологией и откровенной фантастикой. Это кладезь древней европейской этнографии, истории общественно-политических отношений (независимо от перевода). Не зря на эту тему написаны десятки объемистых томов. «Илиада» наполнена деяниями, «Одиссея» — делами и делишками; эпос приобретает черты поэзии. Если «Илиаду» приятно и, может быть, даже предпочтительно не читать, а слушать, то «Одиссею», по большей части, хочется неспешно перелистывать, углубляясь в комментарии. Тогда-то и можно не столько осознать и сформулировать (что не просто), сколько прочувствовать связь между эпохой Одиссея и днем сегодняшним. Все мы находимся на одной и той же «реке времени»; связь эту олицетворяет, в том числе, и гомеровский эпос. Ведь в самой поэтической манере Гомера самобытно переплетаются эмоциональная вовлеченность в повествование, характерная для очевидца событий, и рефлексия, свойственная уже как бы автору исторического романа, оценивающего эти события в перспективе. Что же касается рефлексии читателя, то, несомненно, «Одиссея», как и «Илиада» — мощнейший её источник.

Тогда-то и можно не столько осознать и сформулировать (что не просто), сколько прочувствовать связь между эпохой Одиссея и днем сегодняшним. Все мы находимся на одной и той же «реке времени»; связь эту олицетворяет, в том числе, и гомеровский эпос. Ведь в самой поэтической манере Гомера самобытно переплетаются эмоциональная вовлеченность в повествование, характерная для очевидца событий, и рефлексия, свойственная уже как бы автору исторического романа, оценивающего эти события в перспективе. Что же касается рефлексии читателя, то, несомненно, «Одиссея», как и «Илиада» — мощнейший её источник.

Приключения Одиссея | История Древнего мира. Реферат, доклад, сообщение, кратко, презентация, лекция, шпаргалка, конспект, ГДЗ, тест

В поэме Гомера «Одиссея» рассказывается об удивительных приключениях Одиссея во время его возвращения из Трои на родной остров Итаку. Долгих 10 лет скитался Одиссей, много опасностей выпало на его долю, но из всех положений хитроумный и многоопытный Одиссей выходил победителем. Однажды, заблудившись в морских просторах, попал он на остров одноглазых великанов — циклопов. Свирепый циклоп

Однажды, заблудившись в морских просторах, попал он на остров одноглазых великанов — циклопов. Свирепый циклоп

Но хитроумный Одиссей нашёл выход. Когда людоед уснул, греки заострили на огне большое бревно и выкололи им глаз великану. Покидая остров циклопов, Одиссей прокричал Полифему:

— Знай же, циклоп, что тебя ослепил Одиссей, знаменитый властитель Итаки!

Узнав, кто его враг, циклоп обратился к Посейдону с просьбой наказать отважного мореплавателя. С тех пор бог морей невзлюбил Одиссея. Волны и ветры влекли его корабль прочь от родной Итаки, к побережьям, где обитали коварные волшебницы и страшные чудовища.

Одиссей и сирены. Рисунок на древнегреческой вазе Рисунок на древнегреческой вазе |

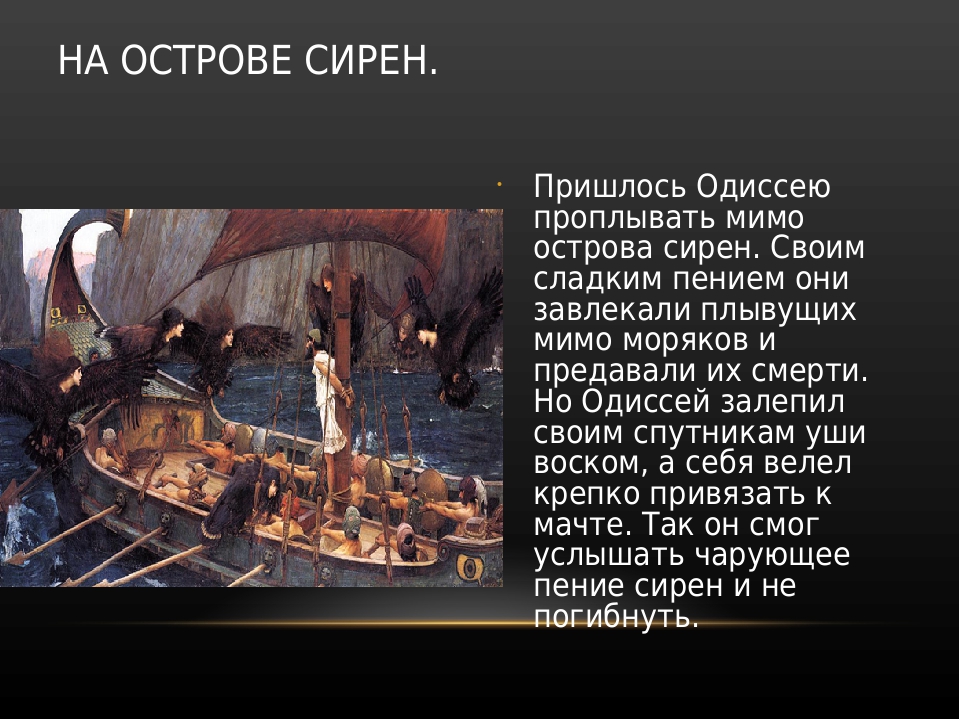

Однажды корабль Одиссея оказался возле острова сирен, полуженщин-полуптиц. Волшебным пением они зачаровывали мореплавателей. Никто был не в силах сопротивляться их пению, и корабли гибли на скалах. Только Одиссею удалось послушать пение сирен и остаться в живых. Он приказал привязать себя к мачте крепким канатом, а всем своим спутникам, гребцам и матросам, — залепить уши воском. Материал с сайта http://doklad-referat.ru

После долгих скитаний Одиссей вернулся на Итаку и явился в родной дом под видом нищего. Многие годы Одиссея ждала его жена Пенелопа. Но знатные ахейцы на Итаке считали своего басилея погибшим. Они требовали, чтобы Пенелопа выбрала себе из них мужа, который бы стал новым басилеем. Однако Одиссей вернулся вовремя. Поэма заканчивается рассказом о том, как с помощью богини Афины он истребил всех женихов, добивавшихся руки Пенелопы и власти на Итаке.

Гомер называет Одиссея хитроумным и многоопытным. Докажите, что он показан именно таким.

Доклад про Одиссея сообщение по истории 5 класс кратко

Одиссей — главный герой поэмы Гомера «Одиссея». Он был царем острова Итаки и участником Троянской войны, где и прославился. Так каким героем был Одиссей?

Несколько веков древнегреческие мифы рассказывают о том, что творилось в те времена. Так как в этих историях была доля правда, ученым было проще восстановить исторические события. Одними из самых известных записей, дошедших до наших дней, стали поэмы поэта Гомера.

Одиссей был очень умным и хитрым героем, способным выходить победителем из любой ситуации. Отцом Одиссея был царь Лаэрт, а матерью Антиклея — верная спутница Артемиды.

Однажды, Одиссей прибыл в Спарту, чтобы побороться за руку и сердце Елены Прекрасной. Женихов было там много, но отец боялся, что выбрав одного, он разозлит остальных. Тогда Одиссей предложил Елене выбирать самой, а женихов обязать клятвой, что никаких претензий к ее выбору иметь не будут. Девушка выбрала своего суженого. А Одиссею приглянулась больше другая девушка — Пенелопа. Ее отец пообещал, что выдаст дочь замуж за того, кто быстрее всех доберется до финиша в забеге.

Одиссей одержал победу, но отец девушки хотел нарушить обещание и стал уговаривать Пенелопу остаться дома. Тогда Одиссей снова предложил, чтобы девушка сделала выбор сама. И она выбрала его, несмотря на то, что отец был против. После свадьбы пара отправилась на остров Итаку.

Вскоре женихи Елены Прекрасной не сдержали обещания и выкрали ее. Начиналась Троянская война. Провидец сказал Одиссею, что если тот решит отправиться на войну, то вернется только через 20 лет одиноким и нищим. Ему не хотелось бросать молодую жену и сына Телемаха.

Когда они прибыли в Трою, поступило новое предсказание, которое гласило, что первый кто сойдет с корабля на землю — умрет. Никто не решался обречь себя на верную гибель, поэтому первым решился пойти Одиссей, а за ним остальные. Но он пошел на хитрость и спрыгнул с корабля на свой щит, а на землю наступил совсем другой человек. Герой уверенно шел к победе и именно он подал идею людям с Троянским конем, чтобы попасть за ворота города.

После победы Одиссей вернулся в Итаку. Затем он отбил свою жену от женихов, а позже оказался в изгнании по воле Посейдона. Гомер недостаточно точно описал чем же закончилась история Одиссея. Одни источники утверждают, что он погиб во время своего изгнания, а другие говорят, что Одиссея превратили в коня и так он и провел остаток своих дней.

Вариант 2

Мифы Древней Греции повествуют о богах и героях, их походах, подвигах и правлениях. Всем там правил бог грома Зевс, и его жена Гера. В подводном царстве главным был Посейдон, ну а Аид забрал себе подземное царство мертвых. Ад, если говорить понятнее. Зевс, Посейдон и Аид – три брата, равноправно правящие всей Грецией. Вообще богов много, как и героев. Например, Геракл и его 12 подвигов (на самом деле не только этим он прославился), Персей и голова Горгоны, Тесей и битва с Минотавром в лабиринте. Одним из представителей героев является Одиссей.

В подводном царстве главным был Посейдон, ну а Аид забрал себе подземное царство мертвых. Ад, если говорить понятнее. Зевс, Посейдон и Аид – три брата, равноправно правящие всей Грецией. Вообще богов много, как и героев. Например, Геракл и его 12 подвигов (на самом деле не только этим он прославился), Персей и голова Горгоны, Тесей и битва с Минотавром в лабиринте. Одним из представителей героев является Одиссей.

Кто он такой и как начал свой путь?

Одиссей был сыном Лаэрта. Являлся царем Итаки и очень умным человеком. Он уже был средних лет на момент начала Троянской войны. У него была жена Пенелопа и сын Телемах. Одиссей должен был принят участие в войне, но он не хотел уходить от своей семьи, как и не хотел, чтобы семья потеряла его. Поэтому Одиссей попытался схитрить, но не вышло: Паламей воспользовался сыном Одиссея и распознал его обман, за что Одиссей возненавидел Паламея и хотел отомстить.

Позже уже сам Одиссей хитростью смог найти Ахиллеса, которого пыталась спрятать его мать. И именно благодаря Одиссею Троя была разгромлена, ведь именно он предложил построить коня и пробраться на вражескую территорию.

И именно благодаря Одиссею Троя была разгромлена, ведь именно он предложил построить коня и пробраться на вражескую территорию.

Возвращение домой и его знаменитые подвиги.

Много кого из друзей потерял Одиссей по пути. Не облегчило его злой рок и то, что 7 лет герою Троянского сражения пришлось томиться на острове Огигия с нимфой по имени Калипсо. Только после этого Одиссей смог начать путешествие в Итаку. Кстати, а как же так получилось, что Одиссей попал к Калипсо на целых 7 лет? А это наказание Посейдона за то, что Одиссей ослепил Полифема, сына Посейдона. А что, собственно, за Полифем? Это циклоп – людоед, к которому не посчастливилось попасть Одиссею и его команде. Но благодаря своей смекалке, Одиссею удалось не только вытащить своих ребят, но и ранить циклопа в глаз, тем самым ослепив его.

Но самыми знаменитыми его подвигами являются битва против сирен и плаванье против Сциллы и Харибды. Про двух чудищ сказать особо нечего, но вот сирены… Женщины – птицы, поющие морякам песни, которыми и манят их к себе в логово, чтобы убить и съесть. Но Одиссея они не обманули. Он приказал всем в уши вложить затычки из воска, а его самого привязать к мачте, чтобы тот не поддался соблазну. Если же Одиссей просил отвязать его, то товарищи связывали его тело еще крепче.

Но Одиссея они не обманули. Он приказал всем в уши вложить затычки из воска, а его самого привязать к мачте, чтобы тот не поддался соблазну. Если же Одиссей просил отвязать его, то товарищи связывали его тело еще крепче.

Одиссей

Интересные ответы

- Бельгия — доклад сообщение

Бельгия – королевство, находящееся в Северо-Западном регионе Европы. На севере имеет границы с Нидерландами, на западе — с Люксембургом и Францией, на востоке — с Германией.

- Доклад на тему Планета Сатурн сообщение

Сатурн является второй по размерам и шестой по счёту планетой в Солнечной системе. Своё название планета получила в честь древнеримского бога земледелия. Самой характерной чертой этой планеты считаются знаменитые кольца

- Земноводные — сообщение доклад (2, 3, 7 класс. Окружающий мир. Биология)

Земноводные явились первыми на Земле существами, вышедшими из воды и поселившимися на поверхности.

Эти животные зародились миллионы столетий назад из кистеперых рыб

Эти животные зародились миллионы столетий назад из кистеперых рыб - Жизнь и творчество Платона

Платон является древнегреческим философом, создавшим одно из основных философских направлений античной науки. Появляется на свет будущий философ в состоятельной семье

- Первые паровозы Черепановых — сообщение доклад

Развитее паровозостроения в мире началось в первой половине девятнадцатого столетия. Первый паровоз в России был выпущен в 1845 году, — эпоху Николая Первого, на Александровском заводе

Одиссея — Гомер

Поэма, написанная гекзаметром (шестистопным дактилем), состоит из 12 110 стихов. Нынешний вид — разделение на 24 песни, она приобрела в III в. до н. э., когда один из первых библиотекарей Александрийской библиотеки Зенодот Эфесский, изучив поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея», разделил каждую на 24 песни (рапсодии) — по числу букв греческого алфавита и обозначил каждую песнь буквами греческого алфавита (заглавными — «Илиаду», строчными — «Одиссею»)

Как и «Илиада», «Одиссея» также начинается с обращения к Музе.

1-я песнь. Начало повествования в «Одиссее» отнесено к 10 году после падения Трои. Одиссей томится на острове Огигии, насильно удерживаемый нимфой Калипсо; в это время на Итаке к его жене Пенелопе сватаются многочисленные женихи, пирующие в его доме и расточающие его богатства. По решению совета богов, покровительствующая Одиссею Афина направляется в Итаку и побуждает юного одиссеева сына Телемаха отправиться в Пилос и Спарту расспросить о судьбе отца.

2-я песнь. С помощью Афины Телемах (тщетно пытавшийся удалить из дома женихов) тайно уезжает из Итаки в Пилос.

3-я песнь. Престарелый царь Пилоса Нестор сообщает Телемаху сведения о некоторых ахейских вождях, но за дальнейшими справками направляет его в Спарту к Менелаю.

4-я песнь. Радушно принятый Менелаем и Еленой, Телемах узнает, что Одиссей находится в плену у Калипсо. Меж тем женихи, испуганные отъездом Телемаха, устраивают засаду, чтобы погубить его на обратном пути.

5-я песнь. С V книги начинается новая линия ведения рассказа: боги посылают Гермеса к Калипсо с приказом отпустить Одиссея, который на плоту пускается по морю. Спасшись чудом от бури, поднятой враждебным ему Посейдоном, Одиссей выплывает на берег острова Схерии, где живёт счастливый народ — феаки, мореплаватели со сказочно быстроходными кораблями.

Спасшись чудом от бури, поднятой враждебным ему Посейдоном, Одиссей выплывает на берег острова Схерии, где живёт счастливый народ — феаки, мореплаватели со сказочно быстроходными кораблями.

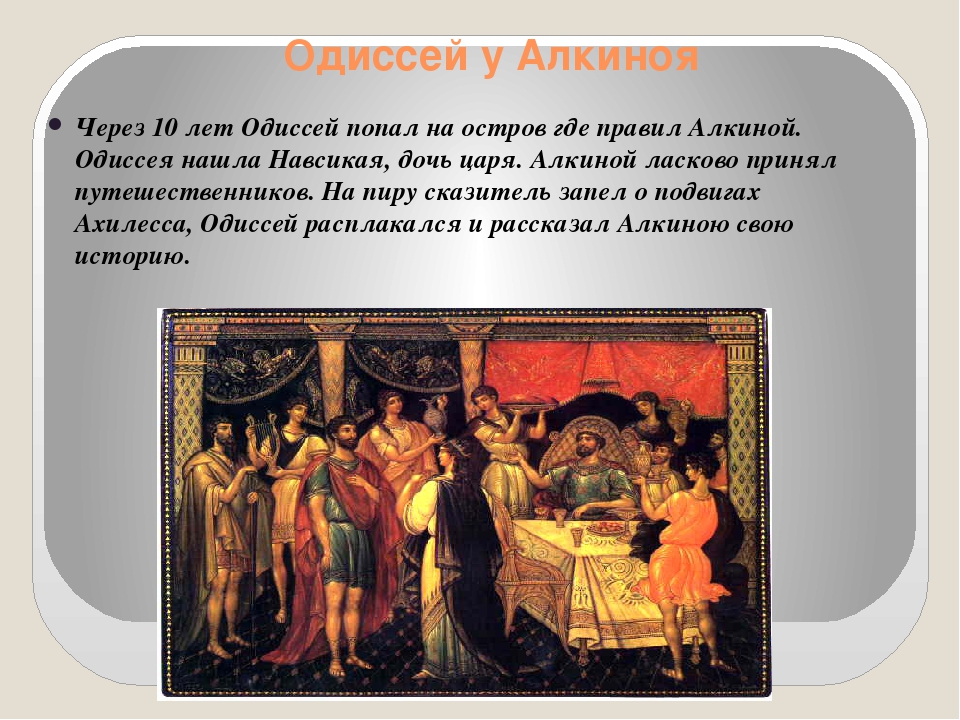

6-я песнь. Встреча Одиссея на берегу с Навсикаей, дочерью царя феаков Алкиноя.

7-я песнь. Алкиной принимает странника в своем роскошном дворце.

8-я песнь. Алкиной устраивает в честь странника пир и игры. На играх слепой певец Демодок поет о подвигах Одиссея.

9-я песнь. Одиссей наконец открывает свое имя и рассказывает о своих приключениях. Рассказы («апологи») Одиссея: Одиссей посетил страну лотофагов, питающихся лотосом, где всякий, вкусивший лотоса, забывает о родине; великан-людоед, циклоп Полифем, сожрал в своей пещере нескольких товарищей Одиссея, но Одиссей опоил и ослепил циклопа и спасся с прочими товарищами из пещеры под шерстью баранов; за это Полифем призвал на Одиссея гнев своего отца Посейдона.

10-я песнь. Одиссей продолжает рассказывать свои приключения. Прибытие на остров Эолию. Бог ветров Эол благосклонно вручил Одиссею мех с завязанными в нём ветрами, но уже недалеко от родины спутники Одиссея развязали мех, и буря снова отбросила их к Эолову острову. Но раздраженный Эол повелевает Одиссею удалиться. Людоеды-лестригоны уничтожили все корабли Одиссея, кроме одного, который пристал к острову волшебницы Кирки, обратившей спутников Одиссея в свиней; преодолев чары с помощью Гермеса, Одиссей в течение года был мужем Кирки.

Прибытие на остров Эолию. Бог ветров Эол благосклонно вручил Одиссею мех с завязанными в нём ветрами, но уже недалеко от родины спутники Одиссея развязали мех, и буря снова отбросила их к Эолову острову. Но раздраженный Эол повелевает Одиссею удалиться. Людоеды-лестригоны уничтожили все корабли Одиссея, кроме одного, который пристал к острову волшебницы Кирки, обратившей спутников Одиссея в свиней; преодолев чары с помощью Гермеса, Одиссей в течение года был мужем Кирки.

11-я песнь. Одиссей спускается в преисподнюю вопросить прорицателя Тиресия и беседует с тенями матери и умерших друзей.

12-я песнь. Затем Одиссей проплывает мимо Сирен, которые завлекают мореплавателей волшебным пением и губят их; проезжал между утесами, на которых обитают чудовища Сцилла и Харибда. На острове солнечного бога Гелиоса спутники Одиссея убили быков бога, и Зевс послал бурю, погубившую корабль Одиссея со всеми спутниками; Одиссей выплыл на остров Калипсо.

13-я песнь. Одиссей заканчивает свой рассказ. Феаки, одарив Одиссея, отвозят его на родину, и разгневанный Посейдон обращает за это их корабль в утес. Превращенный Афиной в нищего старика, Одиссей отправляется к верному свинопасу Эвмею.

Феаки, одарив Одиссея, отвозят его на родину, и разгневанный Посейдон обращает за это их корабль в утес. Превращенный Афиной в нищего старика, Одиссей отправляется к верному свинопасу Эвмею.

14-я песнь. Пребывание у Эвмея — жанровая идиллическая картинка.

15-я песнь. Возвращающийся из Спарты Телемах благополучно избегает засады женихов.

16-я песнь. Телемах встречается у Эвмея с Одиссеем, который открывается сыну.

17-я песнь. Одиссей возвращается в свой дом в виде нищего, подвергаясь оскорблениям со стороны женихов и слуг.

18-я песнь. Старик-Одиссей дерется с местным нищим Иром и подвергается дальнейшим издевательствам.

19-я песнь. Одиссей делает приготовления к мщению. Только старая няня Эвриклея узнает Одиссея по рубцу на ноге.

20-я песнь. Злые знамения удерживают женихов, намеревающихся погубить пришельца.

21-я песнь. Одиссей открывается Эвмею и Филойтию и призывает их содействовать в отмщении женихам. Пенелопа обещает свою руку тому, кто, согнув лук Одиссея, пропустит стрелу через 12 колец. Нищий пришелец единственный выполняет задание Пенелопы.

Пенелопа обещает свою руку тому, кто, согнув лук Одиссея, пропустит стрелу через 12 колец. Нищий пришелец единственный выполняет задание Пенелопы.

22-я песнь. Одиссей убивает женихов, открывшись им, и казнит изменивших ему слуг.

23-я песнь. Пенелопа узнает наконец Одиссея, сообщающего ей известную лишь им двоим альковную тайну.

24-я песнь. Поэма завершается сценами прибытия душ женихов в преисподнюю, свидания Одиссея с его отцом Лаэртом, восстания родственников убитых женихов и дальнейшего заключения мира между Одиссеем и родственниками убитых .

Виктор Авдеев — Моя одиссея читать онлайн

Виктор Федорович Авдеев

Моя одиссея

ГИМНАЗИЧЕСКАЯ ПАРТА

После смерти матери нас, сирот — брата, двух сестер и меня, самого меньшего в роду, — тетки забрали в стольный город Всевеликого Войска Донского — Новочеркасск. Я был рад покинуть свою степную станицу на Хопре. Мне надоело с матерчатой сумкой через плечо ходить в церковноприходскую школу, дразнить собак в подворотнях и очень хотелось хоть разок прокатиться в поезде.

Везли нас в красном телячьем вагоне. Я слушал грохот колес, то и дело норовил высунуть голову в открытую дверь и гордился, что наш состав перегоняет все встречные казачьи подводы.

Дорога обогатила мой жизненный опыт: тайком от теток я начал курить и научился сплевывать сквозь зубы, как один мальчишка на станции.

Новочеркасск поразил меня своим великолепием. Улицы у нас в Тишанской станице густо заросли «калачиками», которые мы объедали не хуже поросят; здесь же вокзальная площадь блестела голубым отполированным булыжником, и на ней вытянулось с полдюжины пролеток: извозчики в порыжелых шляпах ждали пассажиров. Все дома вокруг были каменные, крытые железом, а многие даже двухэтажные. Высоко на горе ослепительно блистал златоглавый купол огромного кафедрального собора, и мне показалось, что там ярится само солнце. На главной улице не было ни одной собаки. Сунув руки в карманы, я важно прохаживался по гладким каменным дорожкам – тротуарам – и не косился на подворотни. Вот это городище! Наверно, больше его и во всем мире нету.

Вот это городище! Наверно, больше его и во всем мире нету.

Осмотреться как следует в Новочеркасске я не успел: заразился сыпным тифом, затем тут же брюшным и, наконец, возвратным. Из больницы я выбрался месяца четыре спустя, переставляя ноги как чужие. После выздоровления у меня еще сильнее стали виться волосы и появился собачий аппетит. В январе 1920 года на кронштейне атаманского дворца навсегда спустился казачий штандарт: город взяла красная конница. Все подорожало. Тетки объявили, что им нечем кормить такую прожорливую ораву – пусть об этом позаботится новая власть. Они отдали моих сестер в приют бывшего епархиального училища, а меня с братом Владимиром – в интернат имени рабочего Петра Алексеева.

Помещался интернат на Дворцовой площади в трех зданиях бывшей Петровской гимназии, и заведовала им сама основательница мадам Петрова – высокая седая женщина, такая важная, что я сперва принял ее за великую княгиню, портрет которой еще дома, в станице, видел на картинке в журнале «Нива». Едва пришли в интернат, брат сразу отправился в библиотеку.

Едва пришли в интернат, брат сразу отправился в библиотеку.

Я остался один в большой комнате, раньше служившей рекреационным залом. Разношерстная толпа воспитанников с хохотом играла в чехарду. Некоторые носили мундиры с блестящими гербовыми пуговицами и ругались по-французски. Передо мной остановился плотный широкогрудый подросток с прямым взглядом смелых черных глаз, в синих казацких шароварах и желтых сапогах с подковками. Над его нешироким загорелым лбом торчком стоял черный густой чуб; левая щека темнела шрамом.

– Гля, пацан, что это у тебя? – громко спросил он меня.

– Где?

Он ткнул пальцем в синюю пуговку на моей рубахе. Я с деревенской наивностью нагнул голову посмотреть, что произошло с пуговкой, и тут подросток ловко и больно ухватил меня за нос и дернул книзу.

– Во субчик. Чего кланяешься?

Ребята вокруг захохотали. Подросток выпятил нижнюю дерзкую губу, поднял к груди кулаки, ожидая, не кинусь ли я драться. От волнения я вдруг ослабел и вынужден был прислониться к стене.

– Ты чего это… такой белый? – несколько озадаченно спросил он.

– Тифом болел. Еще не поправился.

Подросток смутился. Неожиданно он дружески полуобнял меня:

– Ну… не обижайся, пацан, ладно? Давай познакомимся, – и сердечно протянул мне смуглую крепкую руку. – Володька Сосна. А ты чей?

Я назвался.

– Знаешь что, Авдеша, сыграем в айданы? И Володька Сосна достал из кармана горсть крашеных бараньих костей из коленных суставов. Видно. он хотел чем-то показать свое расположение.

Дома в станице я довольно сносно стрелял из рогатки, гонял чекухой деревянные шары, но айданов у нас не было, и я смущенно в этом признался.

– Не умеешь играть? – изумленно спросил Володька и посмотрел на меня с таким видом, точно я был умственно отсталый. – Во дикари живут у вас на Хопре! Айда на улицу, обучу.

Игра напоминала бабки: в ней так же ставился кон, и по нему били залитой свинцом сачкой. Наловчился я довольно быстро. Весь интернат имени рабочего Петра Алексеева увлекался айданами, и среди воспитанников они расценивались наравне с деньгами и порциями хлеба.

– О, да ты настоящий парень, – хлопнул меня по плечу Володька Сосна после того, как я выменял за новый карандаш десяток айданов, которые тут же и спустил своему учителю. – Хочешь дружить? После обеда сходим к нам, покажу тебе дрозда в клетке, разговаривает похлеще попугая.

Оказывается, Володька не был казеннокоштным, как мы с братом, а ночевал дома. Его отчим и мать играли в малороссийской труппе у нас в городе, в Александровском саду; он обещал бесплатно сводить меня на спектакль.

Под вечер я пошел с ним на Ратную улицу смотреть дрозда в клетке. От низкого слепящего солнца зеленые пирамидальные тополя казались облитыми глазурью; по остывающим плитам тротуаров прыгали кузнечики. Володька взбежал на крыльцо одноэтажного дома с зелеными поднятыми жалюзи, увитого по стенам диким виноградом. На пороге комнаты, капризно вытянув красивые ноги в шелковых чулках, сидела гибкая, нарядная женщина с ярко накрашенными губами. Худощавый, гладко выбритый мужчина в расшитой украинской сорочке без пояса, в кавалерийских галифе и козловых чувяках, пытался ее поднять.

– Хватит дурить, Полина. Маленькая?

– Вот поцелуй, тогда встану! Я оторопел: может, повернуть обратно? Володька легонько подтолкнул меня в плечо.

– Мама, я товарища привел. Чего бы нам поесть? Я первый раз в жизни видел артистов. Вот они какие! Неужто они ссорятся, как самые обыкновенные люди?

Сосновская мельком, спокойно оглядела меня черными подведенными глазами. Черные короткие волосы ее открывали смуглую шею, украшенную крупными янтарными монистами.

– Там я оставила тебе на столе. И, словно забыв о нас, Сосновская вновь сложила на груди руки; ее капризный взгляд, яркие надутые губы, вся ребячливая поза выражали готовность просидеть на пороге хоть до утра.

– Что это, Володька, – шепотом спросил я, когда мы вдвоем закрылись в тесной грязной кухне, заставленной немытой посудой. – Отчим разобидел твою маханшу?

Читать дальше|

Подобно тому, как рассказ о сиренах содержит в себе скрещивание мифа и рационального труда, «Одиссея» в целом представляет собой свидетельство диалектики просвещения. Гомеровская речь творит всеобщность языка, если уже не предполагает таковую; она разлагает иерархический порядок общества экзотерической формой его представления, даже там и именно там, где она его прославляет; со времён гнева Ахилла и скитаний Одиссея пение является ностальгической стилизацией того, что уже более не позволяет себя спеть, а герой авантюры оказывается прообразом как раз того буржуазного индивидуума, понятие которого возникает в ходе унифицированного самоутверждения, праисторический образец которого и представляет собой скиталец. Осознание буржуазно-просветительского элемента у Гомера акцентировалось позднеромантической немецкой интерпретацией Античности, следовавшей ранним работам Ницше. Ницше, как немногим со времён Гегеля, удалось постичь диалектику просвещения. Им было сформулировано его двойственное отношение к господству. Следует «вбивать просвещение в народ, чтобы проповедники все становились проповедниками с нечистой совестью, — таким же образом следует поступать и с государством. Сделать для правителей и государственных деятелей весь их образ действий целенаправленной ложью — вот задача просвещения…» 1. Самообман толпы касательно этого пункта, например, во всякой демократии, ценен в высочайшей степени: к умалению и управляемости людей стремятся тогда как к «прогрессу!» 2. В силу того, что такого рода двойственный характер просвещения выступает в качестве исторического лейтмотива, его понятие, равно как и понятие прогрессирующего мышления расширяется вплоть до начала исторического предания. Но в то время как само отношение Ницше к просвещению, и тем самым к Гомеру, оставалось всё же двойственным; в то время как он усматривал в просвещении равным образом как универсальное движение суверенного духа, чьим завершителем он себя ощущал, так и враждебную жизни, «нигилистическую» силу, у его профашистских отпрысков сохранился один только второй момент, перверсивно превращённый в идеологию. Злобному взору тех, кто со всей мнимой непосредственностью господства чувствуют себя едиными и объявляют вне закона всякое посредничество, «либерализм» любого оттенка, удалось увидеть нечто верное. Действительно, линии разума, либеральности, буржуазности простираются несравнимо далее, чем то предполагает историческое представление, датирующее понятие бюргера лишь концом средневекового феодализма. В силу того, что неоромантической реакцией бюргер идентифицируется уже и там, где более раннему буржуазному гуманизму грезилась священная заря, долженствующая легитимировать его самого, мировая история и просвещение оказываются одним и тем же. Однако усмотрение антимифологического, просвещенческого характера гомеровских сочинений, противопоставление их хтонической мифологии, остаётся неистинным в силу своей ограниченности. Служа репрессивной идеологии, Рудольф Борхардт, к примеру, наиболее значительный и потому самый слабый среди эзотериков немецкой тяжёлой индустрии, слишком рано останавливается в своём анализе. Он не замечает того, что превозносимые им силы порождения сами представляют собой уже некую ступень просвещения. В силу того, что он чересчур уж бесцеремонно вещает роман за эпос, от него ускользает то, что на самом деле имеют общего эпос и роман: господство и эксплуатацию. Самобытный миф уже содержит в себе тот момент лжи, который торжествует в мошенничестве фашизма, и ответственность за который последним взваливается на просвещение. Ничьи сочинения, однако, не предоставляют более красноречивого свидетельства сплетённости воедино просвещения и мифа, чем гомеровские, — основные тексты европейской цивилизации. У Гомера эпос и миф, форма и материя не столько просто расходятся врозь, сколько вступают в спор друг с другом. Эстетическим дуализмом удостоверяется тут философско-историческая тенденция. «Аполлинистический Гомер является лишь продолжателем того всеобщего человеческого процесса искусства, которому мы обязаны индивидуацией» Примечания»>3. В материальных слоях у Гомера сконденсировались мифы; но рассказ о них, то единство, которого ему удалось добиться от разрозненных сказаний, является одновременно и описанием пути бегства субъекта от мифических сил. В более глубинном смысле это относится уже и к «Илиаде». Гневом мифического сына богини, направленным против рационального предводителя рати и организатора, противящейся дисциплине праздностью этого героя, наконец трактовкой гибели победоносно павшего как национально-эллинского, более уже не как племенного бедствия, опосредованной мифической верностью погибшим соратникам — всем этим прочно удерживается переплетение праистории и истории. И тем вернее это относится к «Одиссее», чем ближе она стоит по форме к приключенческому роману. В противостоянии выживающего Я многоликому року находит своё выражение и противостояние просвещения и мифа. Странствия от Трои до Итаки являются путём телесно беспредельно слабой перед лицом природного насилия и только ещё формирующей себя в самосознании самости сквозь мифы. Трясущийся от страха потерпевший кораблекрушение предвосхищает труд компаса. Его бессилие, которое более не оставляет неизвестной ни одну из частей моря, в то же время нацелено на низвержение власти прежних сил. Однако вполне заурядная ложь мифов, то есть то, что на самом-то деле земля и море не населены демонами, волшебная иллюзия и диффузия традиционной народной религии представляется взгляду достигшего совершеннолетия заблуждением по сравнению с однозначной определённостью цели его собственного самосохранения, по сравнению с возвращением на родину и к прочному имущественному состоянию. Все вместе приключения, переживаемые Одиссеем, являются исполненными опасности соблазнами, совращающими самость с пути её логики. Он предаётся им все снова и снова, пробуя их подобно ничему не научающемуся ученику — иногда даже подобно безрассудно любопытствующему — с той же ненасытностью, с какой мимом опробуются его роли. «Но там, где опасность, зреет… спасущее тоже» 4: знание, в котором заключается его идентичность и которое даёт ему возможность выжить, имеет своей субстанцией опыт многообразного, отвлекающего, разлагающего, и владеющим знанием оказывается тот, кто самым отважно-дерзким образом подвергает себя угрозе смерти, благодаря которой он утверждает и упрочивает себя в жизни. Именно это является тайной имеющей место между эпосом и мифом тяжбы: самость не образует собой непреклонной противоположности по отношению к приключению, но в своей непреклонности только формирует себя через это противостояние, будучи всего лишь единством во множественности того, чем это единство отрицается. На гомеровской ступени идентичность самости до такой степени является функцией неидентичного, диссоциированньгх, неартикулированных мифов, что она вынуждена заимствовать себя у последних. Время, эта внутренняя форма организации индивидуальности, является ещё до такой степени нестойким, что единство всей авантюры остаётся совершенно внешним, а её последовательность — пространственной чередой сценических площадок, мест проживания локальных божеств, к которым прибивает героя штормом. Когда в исторически более поздние времена самость опять и опять испытывала подобного рода упадок сил, или же такого рода слабость предполагалась повествованием в читателе, представленное в нём жизнеописание вновь соскальзывало в череду следующих друг за другом авантюр. Мореплаватель Одиссей обманывает божества природы точно так же, как некогда цивилизованный путешественник обманывал дикарей, предлагая им за слоновую кость разноцветные стеклянные бусы. Лишь изредка выступает он в качестве обменивающегося. В таком случае раздаются и принимаются дары. Дар у Гомера занимает промежуточное положение между обменом и жертвой. В качестве жертвоприношения он должен возместить собой пролитую кровь, будь то кровь чужака, будь то кровь захваченного пиратами оседлого жителя, и учредить собой клятвенное отречение от мести. Но вместе с тем в даре заявляет о себе и принцип эквивалентности: хозяин получает реальную или символическую компенсацию за своё деяние, гость — провизию на дорогу, долженствующую дать ему возможность в принципе добраться домой. Посейдон, стихийный враг Одиссея, сам мыслит в понятиях эквивалентности, непрерывно сетуя на то, что последний в местах остановок в своих скитаниях получает даров больше, чем составила бы полностью его доля от троянских трофеев, доводись ему, вопреки чинимым Посейдоном препятствиям, переправить её домой. Но такого рода рационализация может быть прослежена у Гомера вплоть до ситуации самых настоящих жертвоприношений. Пропорциями размеров предназначенного для гекатомб в каждом отдельном случае принимается в расчёт степень благожелательности божеств. И если обмен является секуляризацией жертвы, то последняя сама оказывается уже чем-то вроде магической схемы рационального обмена, неким мероприятием человека, имеющим своей целью порабощение богов, которые ниспровергаются именно системой выказываемых им почестей. Момент обмана в жертве является прообразом одиссеевой хитрости, подобно тому, как многочисленные хитрости Одиссея как бы инкрустируют собой приносимую природным божествам жертву 7. Перехитрить божества природы удаётся как герою, так и солярным богам. Олимпийские друзья Одиссея используют отлучку Посейдона к эфиопам, провинциалам, все ещё почитающим его и приносящим ему обильные жертвы, для того, чтобы препроводить своего протеже в безопасное место. Обман уже содержится в самой той жертве, которую с удовольствием принимает Посейдон: ограничение аморфного морского божества определённой локальностью, священным регионом, ограничивает в то же время и его власть, и ради насыщения эфиопскими быками он вынужден отказаться от того, чтобы излить свой гнев на Одиссея. Все жертвоприношения, планомерно осуществляемые человеком, обманывают того бога, которому они посвящены: они подчиняют его примату человеческих целей и лишают его власти, а совершенный в отношении него обман беспрепятственно превращается в тот, который учиняется над верующей паствой неверующим проповедником. Посредством калькуляции своего собственного участия он способствует негации той силы, сторону которой это участие принимает. Так выторговывает он себе свою обречённую гибели жизнь. Но никоим образом обман, хитрость и рациональность не представляют собой простой противоположности архаике жертвы. Благодаря Одиссею момент обмана в жертве, эта самая глубинная, пожалуй, причина лживого характера мифа, всего только возвышается до уровня самосознания. Древнейшим должен быть опыт того, что символическая коммуникация с божеством посредством жертвы не является реальной. Заложенное в жертве замещение, так превозносимое новомодными иррационалистами, неотделимо от обожествления приносимого в жертву, от иллюзии проповеднической рационализации убийства апофеозом избранника. Нечто от подобного рода обмана, которым бренная личность возвеличивается до носителя божественной субстанции, издавна давало себя знать в том Я, которое самим своим существованием обязано принесению в жертву будущему мгновения настоящего. До тех пор, пока единичный приносится в жертву, до тех пор, пока жертва включает в себя противоположность коллектива и индивидуума, до тех пор обман остаётся объективно соположенным в жертве. И если верой в замещение посредством жертвы обозначается памятование о том, что есть не изначального, относящегося к истории господства в самости, то для сформировавшейся самости она становится одновременно и заблуждением: самостью является как раз тот человек, который считается уже более не обладающим магической силой замещать себя. Конституцией самости перерезается как раз та флуктуирующая связь с природой, на установление которой претендует жертвование самостью. Всякая жертва есть реставрация, уличаемая исторической реальностью в той лжи, с которой она предпринимается. Но судя по всему, почтенная вера в жертву представляет собой уже ту вдолбленную схему, сообразно которой порабощённые повторно сами над собой учиняют несправедливость, которая была над ними уже учинена, для того, чтобы суметь вынести её. Доминирующая на сегодняшний день теория жертвы связывает её с представлением о коллективном теле племени, в соответствии с которым пролитая кровь члена племени должна возвратиться вспять в виде силы. Численно возрастающему коллективу время от времени удавалось выжить только благодаря испытываемому от вкушения человеческой плоти наслаждению; вероятно, сладострастие многих этнических или социальных групп было каким-то образом связано с каннибализмом, о чём сегодня свидетельствует уже только испытываемое к вкусу человеческого мяса отвращение. Обычаи более поздней эпохи, такие, например, как обычай ver sacrum, когда во времена голода целое поколение молодых людей определённого года рождения по требованиям обряда понуждалось к эмиграции, достаточно отчётливо сохраняют черты подобного рода варварской и просветлённой рациональности. Задолго до возникновения мифологических народных религий она должна была разоблачить себя в качестве иллюзорной: по мере того, как систематическая охота начала поставлять племени животных в количестве достаточном для того, чтобы сделать излишним поедание членов племени, умудрённые опытом охотники и звероловы должны были находить всё более и более безумными заповеди шаманов, отдающие их на съедение. Магическая интерпретация жертвы коллективом, полностью отрицающая её рациональность, является её рационализацией; но прямолинейная просвещённая гипотеза, согласно которой то, что сегодня является идеологией, некогда могло быть истиной, слишком простодушна 10: новейшие идеологии являются всего лишь репризами древнейших, тем более прибегающими к прежде неизвестным идеологиям, чем явственнее развитием общества уличаются во лжи идеологии до сего времени санкционированные. Иррациональность жертвы, на которую ссылаются столь часто, является не чем иным, как выражением того обстоятельства, что практика жертвоприношения имеет более длительную историю, чем её сама по себе уже неистинная, то есть партикулярно рациональная необходимость. Именно за этот зазор между рациональностью и иррациональностью жертвы ухватывается хитрость. Всякая демифологизация имеет форму беспрерывного убеждения на опыте в тщетности и ненужности жертв. Если принцип жертвоприношения ради его иррациональности оказывается преходящим, то он одновременно продолжает жить в силу своей рациональности. Последняя изменилась, но не исчезла. Самость противится растворению в слепой природе, о чьих правах все вновь и вновь заявляет жертва. Но при этом она остаётся обречённой как раз природным связям, живым, стремящимся утвердить себя в противовес живому. Девальвация жертвы рациональностью самосохранения является обменом в той же степени, в какой им всегда была жертва. Твердая в своей идентичности самость, возникающая в ходе преодоления жертвы, вновь является жестоким, неукоснительно соблюдаемым ритуалом принесения в жертву, которым человек, противопоставляя своё сознание природной связи, торжественно празднует самого себя. И поэтому отчасти верным оказывается известный рассказ из скандинавской мифологии, согласно которому Один повесился на дереве в качестве жертвы самому себе, и тезис Клагеса, гласящий, что всякая жертва есть принесение в жертву Богу Бога, как оно и изображается в монотеистической перелицовке мифа, в христологии. В классовой истории враждебность самости жертве всегда включала в себя жертвование самостью, ибо оплачивалось отрицанием природного в человеке ради господства над не являющейся человеком природой и другими людьми. Именно это отрицание, ядро всякой цивилизаторной рациональности, является зародышевой клеткой продолжающей бурно разрастаться мифической иррациональности: отрицанием — природного в человеке спутан и делается непроницаемым не один только телос обуздания внешней природы, но и — телос собственной жизни. В тот момент, когда человек в качестве сознания самого себя отсекает себя от природы, ничтожными становятся и все те цели, ради которых он сохраняет себя живым: социальный прогресс, рост всех материальных и духовных сил, даже само сознание, а возведение на престол средства в качестве цели, принимающее в эпоху позднего капитализма характер откровенного безумия, различимо уже в праистории субъективности. Противоразумность тоталитарного капитализма, чья техника, призванная удовлетворять потребности, в её опредмеченном, определяемом отношениями господства облике делает невозможным удовлетворение потребностей и понуждает к искоренению человека — эта Противоразумность имела свой прототипической образ в герое, который избегает жертвы тем, что жертвует собой. История цивилизации есть история интроверсии, становления интровертивной жертвы. Другими словами: история самоотречения. Любой отрекающийся отдаёт больше от своей жизни, чем ему бывает возвращено, больше, чем та жизнь, которую он защищает. Именно таким и является Одиссей — самостью, беспрестанно превозмогающей самое себя 12 и через то упускающей свою жизнь, ей спасаемую и уже только лишь припоминаемую как скитания. И тем не менее он в то же время является и жертвой, приносимой ради упразднения жертвоприношения. Его барское самоотречение, будучи борьбой с мифом, замешает собой то общество, которое уже более не нуждается ни в самоотречении, ни в господстве: оно властвует над самим собой не для того, чтобы совершать насилие над собой или другими, но ради примирения. Трансформация жертвы в субъективность проходит под знаком того лукавства, которое всегда было присуще жертвоприношению. В лживости лукавства заключающийся в жертве обман становится элементом характера, увечьем самого «битого, тертого», на чьей физиономии запечатлены те удары, которые он, самосохраняясь, нанёс самому себе. Здесь находит своё выражение связь духа и физической силы. Носитель духа, повелитель, в качестве какового почти всегда представляем хитроумно-лукавый Одиссей, несмотря на все рассказы о его подвигах в каждом из случаев физически слабее тех архаических сил, с которыми он вынужден вести бой не на жизнь, а на смерть. Те случаи, в которых прославляется голая физическая сила нашего искателя приключений, случаи провоцируемого женихами кулачного боя с Иром и натягивания тетивы лука, являются ситуациями спортивного рода. Самосохранение и телесная мощь расходятся врозь: атлетические способности Одиссея являются способностями джентльмена, который, будучи избавленным от практических забот, может тренировать своё тело по-барски сдержанно. Одиссей символическим образом учиняет над этими аутсайдерами повторно то, что реально было учинено над ними задолго до того организованным помещичеством, и легитимирует себя в качестве аристократа. Но там, где он встречается с первобытными силами, не одомашненными и не расслабленными, ему приходится труднее. Ни в одном из случаев он не выказывает способность сам вступить в физическую схватку с продолжающими своё экзотическое существование мифическими силами. Он вынужден признать те церемониалы жертвоприношения, с которыми он вновь и вновь встречается, в качестве преданных: нарушить их он не в состоянии. Вместо этого он формально превращает их в условие своего собственного разумного решения. Последнее всегда осуществляется как бы внутри праисторического приговора, лежащего в основе ситуации жертвоприношения. Последний остаётся признанным, его буква пунктуально соблюдается. Но ставший бессмысленным приговор опровергается тем, что его собственный устав то и дело предоставляет возможность избежать его. Не кто иной, как стремящийся к господству над природой дух в состязании с ней всегда добивается отмщения за превосходство природы над ним. Все буржуазное Просвещение едино в требовании трезвости, чувства реальности, правильной оценки соотношения сил. Желание не смеет быть отцом мысли. Но это происходит от того, что всякая власть в классовом обществе связана гложущим сознанием собственного бессилия перед лицом физической природы и её социальных преемников, многих. Только сознательно управляемое приспосабливание к природе делает последнюю подвластной тому, кто физически слабее. Рацио, вытесняющее мимесис, является не просто его противоположностью. Оно само есть мимесис: мимесис мёртвого. Субъективный дух, ликвидирующий одушевлённость природы, овладевает омертвленной природой только тем, что имитирует её косность и ликвидирует самого себя в качестве анимистичного. Подражание начинает служить господству не позднее того, как человек пред человеком становится антропоморфным. Схемой одиссевого хитроумия является овладение природой посредством такого рода уподобления. В оценке соотношения сил, которой выживание как бы заранее ставится в зависимость от признания собственного поражения, виртуально — от смерти, уже заложен in nuce принцип буржуазного дезиллюзионизма, внешняя схема овнутрения жертвы, самоотречения. Хитроумный выживает только ценой своих собственных грёз, которые он девальвирует тем, что расколдовывает, подобно силам вовне, самого себя. Он никогда не может иметь именно все целиком, он всегда должен уметь ждать, иметь терпение, отказываться, он не смеет отведать ни лотоса, ни плоти священных быков Гипериона, и когда он ведёт свой корабль сквозь теснину вод морских, он должен включать в калькуляцию утрату тех своих спутников, которых срывает с судна Сцилла. Это формула хитроумия Одиссея — то, что отступник-инструментальный дух, покорно подлаживаясь к природе, воздает ей тем самым должное и как раз благодаря этому обманывает её. Мифические чудовища, в зоне действия власти которых он оказывается, представляют собой во всех случаях как бы окаменелые договора, правовые притязания праисторической эпохи. Так предъявляет себя ко времени развитого патриархата более древняя народная религия в её распылённых реликтах: под небом Олимпа они превратились в фигуры абстрактной судьбы, чуждой чувственности необходимости. То, что было невозможно, скажем, выбрать иной маршрут, кроме такового между Сциллой и Харибдой, можно было бы истолковать вполне рационалистически, как трансформацию в миф превосходства сил морского течения над старинным кораблём. Самость репрезентирует рациональную всеобщность наперекор неизбежности судьбы. Но так как он обнаруживает всеобщее и неизбежное перекрещивающимися друг с другом, его рациональность с необходимостью приобретает ограничивающую форму, форму исключения. Он должен выскользнуть из окружающих его и угрожающих ему правовых отношений, которые до известной степени предписаны каждой из мифических фигур. Он воздает должное правовым установлениям таким образом, что они теряют над ним власть в силу того, что он делает уступку этой власти. Невозможно слышать сирен и не пасть жертвой их чар: им нельзя противиться. Противление и ослепление суть одно и то же, и тот, кто противится им, тем самым как раз и проигрывает тому мифу, с которым он повстречался. Но хитроумие есть ставшее рациональным противление. Одиссей и не пытается плыть каким-либо иным путём, кроме того, который пролегает мимо острова сирен. Он также не пытается, например, кичась превосходством своего знания, свободно услышать искусительниц, воображая, что его свобода послужила бы ему достаточной защитой. Наложение оков, связывание относится лишь к той стадии, когда пленных уже более не умерщвляют немедленно. Одиссей признаёт архаическое всевластие пения тем, что, будучи технически просвещённым, заставляет связать себя. Он склоняется перед песнью желания и расстраивает её так же, как он расстраивает планы смерти. Связанный слушающий стремится к сиренам точно так же, как любой другой. Но в трагедии это было бы их последним часом, подобно тому, как таковым для Сфинкса был тот момент, когда Эдип разгадал его загадку, тем самым выполнив его приказ и его низвергнув. Ибо право мифических фигур, в качестве права более сильных, живо только благодаря невыполнимости его установлении. Когда же случается такое, что они удовлетворяются, то с мифом бывает покончено вплоть до самого отдалённого его наследия. Со времени счастливо-несчастливой встречи Одиссея с сиренами все песни больны и вся западноевропейская музыка в целом страдает от той абсурдности пения, которой в то же время любому музыкальному искусству вновь возвращается движущая его сила. С расторжением договора посредством неукоснительного следования его букве изменяется историческое местоположение языка: он начинает превращаться в обозначение. Мифический рок, фатум был одним с высказанным словом. Кругу представлений, к которому принадлежат неотвратимо приводимые в исполнение мифическими фигурами правопритязания судьбы, ещё неизвестно различие слова и предмета. Слово обладает тут непосредственной властью над вещью, экспрессия и интенция перетекают друг в друга. Хитроумие, однако, заключается в том, что это различие используется. Тогда цепляются за слово для того, чтобы изменить дело. Так возникает сознание интенции: нужда заставляет Одиссея убедиться в наличии тут дуализма тем, что он на опыте узнает, что одно и то же слово способно означать различное. В силу того, что имя Udeis может приписать себе как герой, так и никто, первый обретает способность разрушить чары собственного имени. Неизменяемые слова остаются формулами неумолимых законов природы. Такого рода уподобление мёртвому посредством языка уже содержит в себе схему современной математики. Хитрость как средство обмена, где всё идёт, как надо, где выполняется договор и где, тем не менее, оказывается обманутым партнёр, отсылает к тому типу хозяйствования, который появляется если не в мифической древности, то, по меньшей мере, в эпоху ранней Античности: к древнейшему «случайному обмену» между замкнутыми натуральными хозяйствами. «Излишки при случае обмениваются, но центром тяжести в обеспечении остаётся производимое для себя». 13 Именно образ действий участника случайного обмена напоминает образ действия авантюриста Одиссея. Уже в патетическом образе бродяги феодал оказывается носителем черт восточного купца, Примечания»>14 возвращающегося с неслыханным богатством домой вследствие того, что ему впервые удаётся, вопреки традиции, вырваться за пределы узких рамок натурального хозяйства, «сплавать». Экономически авантюрный характер его предприятий является не чем иным, как иррациональным аспектом его рацио по отношению ко всё ещё преобладающей традиционной форме хозяйства. Эта иррациональность рацио нашла своё выражение в хитроумии как в уподоблении буржуазного разума любому неразумию, противостоящему ему в качестве ещё более мощной силы. Хитроумный одиночка уже является homo oeconomicus, которому однажды уподобятся все разумные существа: поэтому одиссея уже является робинзонадой. Оба прототипических потерпевших кораблекрушение превращают свою слабость — слабость индивидуума как такового, отделяющегося от коллективности — в свою социальную силу. Когда оказываются они отданными на произвол морских течений, беспомощно изолированными, самой их изолированностью диктуется им беспощадное следование атомистической выгоде. Позднее это было зафиксировано буржуазной экономикой в понятии риска: возможность гибели должна служить моральным оправданием наживы. С точки зрения общества с развитыми меновыми отношениями и его индивидов авантюры Одиссея являются не чем иным, как изображением того многообразия риска, которым пролагается путь к успеху. Одиссей живёт в соответствии с тем первопринципом, которым некогда было конституировано буржуазное общество. Можно было сделать выбор — либо обмануть, либо погибнуть. Последние встречаются обоим исключительно лишь в отчуждённой форме, как враги или как точки опоры, всегда — как инструменты, вещи. Однако одна из первых авантюр подлинного Nostos соотносится со временами намного более древними, чем варварский век шутовских проделок демонов и колдовства божеств. Речь идёт о рассказе о лото-фагах, поедателях лотоса. Тот, кто вкусит от этого блюда, обречён подобно слушающему сирен или тому, к кому прикоснулся жезл Кирке. Но тому, кто стал жертвой этого колдовства, не предуготовано ничто дурное: «и посланным нашим.

Подобной идиллии, весьма напоминающей счастье наркотиков, при помощи которых при ужесточившихся общественных порядках порабощённые слои были принуждены обрести способность переносить непереносимое, не в состоянии предаться самосохраняющийся разум, преследующий свои интересы. На самом деле она является лишь видимостью счастья, тупым растительным существованием, скудным, как существование животных. Но счастье содержит истину в себе. По сути своей оно есть результат. Оно расцветает на упразднённом страдании. Поэтому прав тот страдалец, которому неймётся среди лотофагов. В противоположность им он отстаивает их же собственное дело, осуществление утопии, но посредством исторического труда, в то время как просто пребывание в состоянии блаженства лишает их каких бы то ни было сил. Но в силу того, что Одиссеем осознается эта правота, она неумолимо вступает в отношения бесправия. Совершенно непосредственно его деятельность разворачивается как деятельность во имя господства. Это счастье «в дальних пределах мира» 18 столь же мало допустимо для самосохраняющегося разума, сколь и более опасное из более поздних фаз. Ленивые разгоняются и отправляются на галеры:

Лотос — восточное кушанье. И по сей день играют его мелко нарезанные ломтики свою роль в китайской и индийской кухне. Вероятно соблазн, приписываемый ему, является не чем иным, как соблазном регрессии на стадию собирательства плодов земли, 20 равно как и моря, более древнюю, чем земледелие, скотоводство и даже охота, короче — чем любое производство. Вряд ли является случайностью то, что представление о сказочно-праздной жизни связывается эпопеей с поеданием цветов, даже если это такие цветы, про которые сегодня ничего такого и не скажешь. Поедание цветов, на Ближнем Востоке все ещё общепринятое в качестве десерта, европейским детям известное в качестве липучки из розовой воды или засахаренных фиалок, обещает состояние, в котором репродукция жизни независима от сознательного самосохранения, блаженство сытости независимо от полезности планомерного питания. Следующая фигура, которую перехитрил Одиссей — перехитрить и быть тертым, битым — это эквиваленты у Гомера — циклоп Полифем, несёт свой единственный, величиной с колесо глаз как отпечаток того же самого доисторического мифа: один-единственный глаз напоминает собой нос и рот, он примитивнее, чем симметрия глаз и ушей 22, лишь в силу которой, в единстве двух покрывающих друг друга ощущений, вообще имеют место идентификация, глубина, предметность.

Изобилие не нуждается в законе и цивилизаторный приговор анархии звучит почти как донос на изобилие:

Это — в некотором смысле уже патриархальная родовая община, базирующаяся на угнетении физически более слабых, но ещё не организованная в соответствии с критерием постоянной собственности и её иерархией, и, собственно говоря, именно разобщённостью обитателей пещер мотивируется отсутствие у них объективного закона и, тем самым, гомеровский упрёк во взаимном неуважении, в диком состоянии. При этом позднее в одном месте Опровергается прагматическая верность рассказчика его собственному цивилизованному приговору: на ужасный вопль ослеплённого весь его клан, несмотря на все их неуважение друг к другу, сбегается ему на помощь, и только трюк с именем Одиссея удерживает глупцов от того, чтобы оказать содействие себе подобному. 26 Глупость и беззаконие выявляются тут в качестве тождественного определения: когда Гомер называет циклопа «без закона мыслящим чудовищем», Примечания»>27 то это означает не просто то, что его мышлению чуждо уважение к законам благонравия, но также и то, что само его мышление является беззаконным, несистематичным, рапсодическим постольку, поскольку он оказывается неспособным решить ту простую для буржуазного ума задачу, что его незваные гости могут ускользнуть из пещеры под брюхом овец, а не оседлав их, и не замечает софистической двусмысленности ложного имени Одиссея. Полифем, доверяющий могуществу бессмертных, тем не менее является людоедом, и этому соответствует то, что, несмотря на все его доверие к богам, он отказывает им в почтении: «Видно, что ты издалека иль вовсе безумен, пришелец», — а более поздние времена глупца от чужака отличали уже менее добросовестно и незнание обычая, равно как и всякую неосведомлённость непосредственно клеймили в качестве глупости:

Нам, циклопам, нет нужды ни в боге Зевсе, ни в прочих «Знаменитей!» — иронизирует повествующий Одиссей. В виду же, пожалуй, имелось: древнее; власть солярной системы признается, но примерно таким же образом, каким феодал признает власть бюргерского богатства, в то же время втайне чувствуя себя более благородным и совершенно не осознавая того, что та несправедливость, которая была учинена над ним, одного пошиба с несправедливостью, выразителем интересов которой он является сам. Ближайшее божество, морской бог Посейдон, отец Полифема и враг Одиссея, древнее универсального, дистанцированного божества небес Зевса, и как бы на плечи субъекта перекладывается теперь вековая распря между народной религией стихий и логоцентричной религией закона. Но живущий без закона Полифем — это не просто злодей, в которого его превращают табу цивилизации, выставляющие его этаким великаном-Голиафом в сказочном мире просвещённого детства. В той убогой области, в которой его самосохранение стало упорядоченным и приобрело характер привычки, он не испытывает недостатка в умиротворении. Хвастливо-восторженно, как и всякий охмелевший, обещает он одарить Одиссея, гостя, подарками 30, и лишь то, что Одиссей представляется как Никто, наводит его на злую мысль возместить себе сделанный гостю подарок, съев предводителя последним — вероятно потому, что он назвал себя Никто и в силу этого не считается существующим слабым в остроумии циклопом. 31 Физическая жестокость этого сверхсилача обусловлена его всякий раз переменчивой доверчивостью. Поэтому выполнение положений мифологического устава всегда становится бесправием по отношению к осуждённому, бесправием даже по отношению к законы учреждающему природному насилию. Полифем и все иные чудовища, которых вокруг пальца обводит Одиссей, являются прототипами прогрессирующе глупого черта христианской эпохи вплоть до Шейлока и Мефистофеля. Глупость великана, субстанция его варварской жестокости до тех пор, пока у него всё идёт хорошо, олицетворяет собой нечто лучшее, лишь только её ниспровергнет кто-то, должно быть, лучше соображающий. Отождествление рацио с его противоположностью, состоянием сознания, в котором ещё не выкристаллизовалось никакой идентичности — его репрезентирует остолоп-великан — находит своё завершение, однако, в хитрости с именем. Она является составной частью широко распространённого фольклора. В древнегреческом здесь налицо игра слов; в слове, о котором идёт речь, расходятся врозь имя — Одиссей — и интенция — никто. Слуху современного человека слова «Odysseus» и «Udeis» все ещё кажутся сходными, и вполне можно себе представить, что в одном из тех диалектов, на которых из поколения в поколение передавалась история возвращения на родную Итаку, имя островного владыки действительно звучало одинаково со словом «никто». На самом же деле тут субъект Одиссей отрекается от собственной идентичности, делающей его субъектом, и сохраняет себе жизнь посредством мимикрии аморфному. Он называет себя Никто потому, что Полифем не является самостью, а смешение имени и вещи лишает обманутого варвара возможности выскользнуть из западни: его зов в качестве призыва к возмездию остаётся магически связанным с именем того, кому он хочет отомстить, и именно это имя обрекает призыв на бессилие. Ибо вводя в имя интенцию, Одиссей тем самым изымает его из магического круга. Его самоутверждение тут, как и в эпопее в целом, как и во всей цивилизации, является самоотречением. Тем самым самость попадает как раз в тот принудительный круг природных связей, которого, посредством уподобления, она стремится избежать. Хитрость, состоящая в том, что умный надевает на себя личину глупца, оборачивается глупостью, лишь только он срывает с себя эту личину. Такова диалектика словоохотливости. Со времён Античности вплоть до фашизма Гомера упрекали в болтовне, в болтливости как его героев, так и самого сказителя. Тем не менее по сравнению со спартанцами как былых времён, так и современности иониец пророчески выказал своё превосходство тем, что изобразил тот рок, который навлекает на хитреца, человека средства его речь. Речь, способная обмануть физическое насилие, не в состоянии сдержать самое себя. Как пародия сопровождает её поток сознания, само мышление: чья непоколебимая автономия приобретает элемент шутовства — нечто маниакальное — как только, посредством речи, вступает она в реальность, как если бы мышление и реальность были одного имени, в то время как ведь первое именно благодаря дистанции обладает властью над последней. Но эта дистанция в то же время является и страданием. Поэтому умный — вопреки пословице — всегда обуреваем искушением сказать слишком много. По сравнению с рассказом о бегстве из мифа как спасении от варварства людоеда, волшебная история о Кирке вновь отсылает к собственно магической стадии. Кирке соблазняет мужчин поддаться инстинкту, и с давних пор звериное обличье соблазнённых связывается с этим её деянием, а сама Кирке становится прототипом Гетеры, каковой мотив наилучшим образом выражен, пожалуй, строфами Гермеса, приписывающими ей эротическую инициативу как нечто само собой разумеющееся: «в испуге …Станет на ложе с собой тебя призывать чародейка — …Ты не подумай отречься от ложа богини» 33. Сигнатурой Кирке является двусмысленность, ибо в своих действиях она по очереди выступает то погубительницей, то спасительницей; двусмысленность задаётся уже самой её родословной: она — дочь Гелиоса и внучка Океана.

Вместо того чтоб напасть на пришельцев, они подбежали Как к своему господину, хвостами махая, собаки Заколдованные люди ведут себя подобно диким зверям, слушающим игру Орфея. Мифическое колдовство, жертвой которого они стали, возвращает в то же время и свободу подавленной в них природе. То, что отменяется рецидивом их грехопадения в миф, само есть миф. Подавление инстинкта, делающее их самостью и отделяющее их от животного, является интроверсией подавления, осуществляемого безнадёжно замкнутым круговоротом природы, на что намекает, согласно более ранней трактовке, само имя Кирке. Зато насильственное волшебство, напоминающее им об идеализированной праистории совместно со звероподобием, как, впрочем, и идиллия лотофагов, создаёт, сколько бы ни смущалось оно самого себя, видимость умиротворения. Но так как они однажды уже были людьми, цивилизаторная эпопея не способна изобразить с ними случившееся иначе, чем представив его в виде гибельного падения, и едва ли где-либо ещё в гомеровском изложении можно заметить хотя бы след вожделения как такового. Спутники Одиссея превращаются не подобно предыдущим гостям в священные творения дикой природы, а в нечистых домашних животных, в свиней. Возможно, к истории о Кирке примешалась память о хтоническом культе Деметры, в котором свинья была священным животным. 39 Но также возможно, что мысль о человекоподобной анатомии свиньи и её наготе является мыслью, объясняющей этот мотив: как если бы ионийцы налагали на смешение с подобным такое же табу, которое сохраняется среди евреев. Наконец, можно подумать и о запрете на каннибализм, ибо, вполне как у Ювенала, вкус человеческого мяса снова и снова описывается тут как сходный со вкусом мяса свиньи. Как бы то ни было, впоследствии любая цивилизация предпочитала называть свиньями тех, чей инстинкт вспоминает об ином вожделении, нежели то, что санкционируется обществом во имя его собственных целей. Брак является тем срединным путём общества, посредством которого оно мирится с этим: жена остаётся бессильной, между тем как власть достаётся ей лишь опосредованно, через мужа. Нечто от этого проглядывает в поражении Гетерической богини «Одиссеи», в то время как развитой брак с Пенелопой, литературно более ранний, репрезентирует более позднюю ступень объективности патриархальных устоев. С вступлением Одиссея на Эю двусмысленность страсти и запрета, содержащаяся в отношении мужа к жене, приобретает уже форму охраняемого контрактом обмена. Тому предпосылкой является отказ, самоотречение. Одиссей устоял перед волшебством Кирке.

За то наслаждение, которое она дарует, она назначает цену, в соответствии с которой наслаждение пренебрежительно отвергается; последняя Гетера на деле оказывается первым женским характером. При переходе от саги к истории она вносит решающий вклад в процесс формирования буржуазной холодности. Своим поведением она практикует запрет на любовь, который впоследствии осуществлялся тем решительнее, чем в больший обман должна была вводить любовь как идеология ненависть конкурента. В мире меновых отношений несправедлив тот, кто даёт больше; но любящий всегда оказывается более любящим. И в то время как жертва, которую он приносит, прославляется, ревниво следится за тем, чтобы любящий не был избавлен от жертвы. Именно в самой своей любви любящий объявляется несправедливым и карается за это. Неспособность к господству над самим собой и другими, удостоверяемая его любовью, является достаточным основанием для того, чтобы отказать ему в исполненности. Вместе с воспроизводством общества расширяется воспроизводство одиночества. Даже в нежнейших разветвлениях чувства продолжает одерживать верх механицизм, до тех пор пока сама любовь, чтобы вообще суметь найти путь к другому, не понуждается к холодности настолько, что полностью разрушается как нечто осуществимое в действительности. Однако завесу над тем, сколь дорого обходится установление упорядоченных отношений между полами, лишь слегка приподымают те тёмные строфы, в которых описывается поведение друзей Одиссея, превращаемых Кирке обратно в людей по требованию её, в соответствии с договором, повелителя. Сначала говорится:

Но будучи таким вот образом удостоверенными и утверждёнными в их мужественности, они не счастливы:

Так могла звучать самая древняя свадебная песнь, сопровождающая трапезу, которой празднуется рудиментарный брак, длящийся один год. Настоящий брак, брак с Пенелопой, имеет с ним гораздо больше общего, чем можно было бы предположить. Девка и супруга комплементарны друг другу как аспекты женского самоотчуждения в патриархальном мире: супруга выражает стремление к твёрдому порядку в жизни и имуществе, в то время как девка в качестве её тайной союзницы в свою очередь подчиняет имущественным отношениям то, что оставляется вакантным имущественными правами супруги, и торгует похотью. Кирке, как и развратница Калипсо, подобно мифическим силам судьбы Примечания»>48 и буржуазным домашним хозяйкам, выведены тут в качестве прилежных ткачих, в то время как Пенелопа, подобно девке, недоверчиво оценивает вернувшегося домой: не является ли он в действительности всего лишь стариком-нищим или уж вовсе ищущим приключений божеством. Столь превозносимая сцена узнавания Одиссея конечно патрицианского сорта:

У неё не возникает никакого спонтанного побуждения, она стремится всего лишь не совершить ошибки, что вряд ли позволительно под давлением тяготеющего над ней порядка. Юный Телемах, ещё не вполне приноровившийся к своему будущему положению, раздражен этим, но всё же чувствует себя уже достаточно мужчиной, чтобы поставить мать на место. Упрек в упрямстве и черствости, который он бросает ей, это именно тот же самый упрек, который ранее был сделан Одиссею Кирке. Так достигают взаимопонимания замужние с женатыми. Содержанием испытания, которому она подвергает вернувшегося домой, является незыблемое местоположение супружеского ложа, устроенного супругом в юности на пне оливкового дерева, этого символа единства пола и имущественного владения. С умилительным лукавством заводит она об этом речь, как если бы это ложе могло быть передвинуто со своего места, и, «полон негодования», отвечает ей супруг обстоятельным рассказом о своей добротной любительско-ремесленной поделке: как у прототипичного бюргера у него, ловкача, имеется хобби. Оно состоит в воспроизведении того ремесленного труда, из которого в рамках дифференцированных отношений собственности он с необходимостью давным-давно был изъят. Он радуется этому труду, потому что свобода делать что-то для него излишне ненужное утверждает его в его праве распоряжаться теми, кто вынужден заниматься этим трудом под страхом смерти.

Брак означает не просто вознаграждаемое упорядочивание проживаемого, но также и: солидарно, сообща противостоять смерти. Примирение в нём растёт в обмен на подчинение, подобно тому, как до сих пор в истории гуманное всегда процветало лишь за счёт варварского, тщательно скрываемого гуманностью. Конечной станцией скитаний в собственном смысле слова никоим образом не являются убежища подобного рода. Таковой является станция Гадеса. Образы, которые созерцает наш искатель приключений в первой Nekyia, являются преимущественно теми матриархальными» образами, которые изгоняются религией света: вслед за матерью, в противоположность которой Одиссей принуждает себя к патриархальной целесообразной суровости Примечания»>53, древнейшие героини. Тем не менее образ матери бессилен, слеп и безгласен 54, он — фантом, равно как и эпическое повествование в тех его моментах, в которых оно во имя образа отрекается от языка. Требуется жертвенная кровь живого воспоминания для того, чтобы наделить образ языком, при посредстве которого он, оставаясь всё-таки тщетным и эфемерным, вырывает себя из мифической немоты. Лишь благодаря тому, что субъективность, познавая ничтожность образов, овладевает самой собой, она обретает, отчасти, ту надежду, которую напрасно обещают ей образы. Обетованная земля Одиссея — это не архаическое царство образов. Все эти образы как тени мира мёртвых открывают в конечном итоге ему свою истинную сущность — то, что они являются видимостью. Он становится свободным от них после того, как однажды опознает их в качестве мёртвых и с барским жестом сохраняющего самого себя отказывает им в той жертве, которую он отныне приносит только тем, кто предоставляет ему знание, полезное его жизни, в котором власть мифа утверждает себя уже только имагинативно, будучи пересаженной в дух. В глазах ионийца все это должно было выглядеть в высшей степени комичным. Но этот комизм, в зависимость от которого поставлено само примирение, предназначен не человеку, а разгневанному Посейдону. 57 Недоразумение должно рассмешить свирепого бога морской стихии, чтобы в его смехе растаял его гнев. Что является аналогом совета соседки у братьев Гримм, как матери избавиться от ребёнка-уродца: «Ей нужно принести уродца в кухню, посадить на плиту, развести огонь и вскипятить воду в двух яичных скорлупках: это рассмешит уродца, и как только он засмеётся, с ним будет покончено» 58. Смех — это заклятье вины субъективности, но той временной приостановкой прав, о которой он заявляет; указывает он и на нечто, лежащее за пределами коллизии. Он предвещает путь к родине. Тоска по родине высвобождает ту авантюру, посредством которой субъективность, протоистория которой даётся «Одиссеей», выскальзывает из праисторического мира. В том, что понятие родины противостоит мифу, который фашисты хотели бы лживо перелицевать в родину, и заключается глубочайшая парадоксальность эпопеи. Дефиниция Новалиса, в соответствии с которой вся философия есть ностальгия, правомерна лишь постольку, поскольку эта ностальгия не поглощается фантазмами утерянной древности, но представляет себе родину, саму природу в качестве сперва отнятой силой у мифа. Родина — это в-выскользнутости-бытие. Поэтому упрёк в том, что гомеровские сказания «возносятся над землёй», является порукой их истинности. «Они обращаются к человечеству» Примечания»>59. Пересадка мифов в роман так, как она осуществляется в приключенческом повествовании, не столько фальсифицирует их, сколько увлекает миф во временной поток, тем самым раскрывая бездну, которая отделяет его от родины и примирения. Ужасна та месть, на которую цивилизацией обрекается первобытный мир, и в этой мести, наиомерзительнейшее свидетельство которой встречается у Гомера в отчёте об изувечивании пастуха Меланфия, она уподобляется самому этому первобытному миру. То, благодаря чему она возвышается над ним, никоим образом не есть содержание рассказанных деяний. Это — самоосознавание, позволяющее прервать насилие в момент рассказа. Сама речь, язык в противоположность мифическому пению — вот что является законом гомеровского выскользновения. Вовсе не случайно им вновь и вновь вводится в качестве рассказчика ускользающий герой. Лишь холодная дистанция рассказа, который даже об ужасном повествует так, как если бы оно было предназначено для развлечения, позволяет в то же время выявить себя тому ужасу, который в песнопении торжественно сплетался с судьбой. В XXII песне «Одиссеи» описано наказание, которому повелевает подвергнуть неверных служанок, впавших в гетеризм, сын островного владыки. С невозмутимым хладнокровием, по своей бесчеловечности сравнимом разве что с impassibilite великих рассказчиков девятнадцатого столетия, изображена тут участь казнимых, невыразительно уподобляемая смерти птиц в сетях, что сопровождается тем безмолвием, оцепенелость которого представляет собой подлинный остаток всякой речи. Им завершается строфа, повествующая, что повешенные друг подле друга «немного подергав ногами, все разом утихли» 60. С тщательностью, от которой веет холодом анатомирования и вивисекции Примечания»>61, ведётся тут рассказчиком протокол конвульсий казнимых, низвергаемых во имя правопорядка и законности в тот мир, откуда невредимым возвратился их судия Одиссей. Рак бюргер, размышляющий о казни, Гомер утешает и себя и своих слушателей, являющихся, собственно говоря, читателями, уверенно констатируя, что это длилось недолго, всего лишь одно мгновение — и все было кончено. 62 Однако после этого «не долго» останавливается внутренний поток повествования. Не долго? — вопрошает жест рассказчика и уличает свою безучастность во лжи. Приостанавливая повествование, жест этот препятствует тому, чтобы казнённые были забыты, и раскрывает неизъяснимую бесконечную муку той единственной секунды, в течение которой служанки борются со смертью. В качестве эхо от Не Долго не остаётся ничего, кроме Quo usque tandem, оскверняемого позднее как ни в чём не бывало риторами, тем самым приписывавшими самим себе снисходительность. Для конфликта праисторических времён, варварства и культуры у Гомера имеется утешительная присказка-памятование: В некотором царстве, в некотором государстве жили-были… Лишь как роман превращается эпос в сказку. |

Чему «Одиссея» Гомера может научить нас возвращению в мир после года изоляции

Чему «Одиссея» Гомера может научить нас возвращению в мир после года изоляции

Иллюстрация/Джессика ТэнниДжоэл Кристенсен, BA/MA ‘014 мая 2021 г.

Джоэл Кристенсен — адъюнкт-профессор классических исследований в Брандейсе. Эта статья переиздана из The Conversation.

В древнегреческом эпосе «Одиссея» гомеровский герой Одиссей описывает дикую страну циклопов как место, где люди не собираются вместе на публике, где каждый принимает решения за свою семью и «ни о чем не заботится». друг друга.

Для Одиссея и его зрителей эти слова означают, что Циклоп и его люди нелюди. В отрывке также сообщается, как люди должны жить: вместе, в сотрудничестве, с заботой об общем благе.

За последний год мы стали свидетелями насилия со стороны полиции, все более тенденциозной политики и продолжающегося американского наследия расизма во время определяющей поколение пандемии. И у многих это наблюдалось, порой, в изоляции дома. Я беспокоюсь о том, как мы можем исцелиться от нашей коллективной травмы.

Как учитель греческой литературы я склонен обращаться к прошлому, чтобы понять настоящее. Я нашел утешение в гомеровском эпосе «Илиада» и его сложных представлениях о насилии после терактов 11 сентября. И я нашел утешение в Одиссее после неожиданной смерти моего отца в 61 год, в 2011 году.

Точно так же Гомер может помочь нам вернуться в наши обычные миры после года минимизации социальных контактов. Я также считаю, что он может дать рекомендации о том, как люди могут исцеляться.

Разговор и узнавание